Воспоминания о Фёдоре Фёдоровиче Детенгофе

4628

4628

Рефат Шакир-Алиев

Воспоминания об Учителе

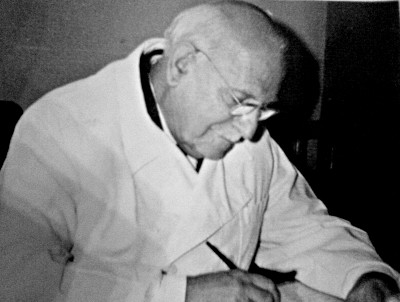

После сорокалетнего перерыва я вновь встретился с незабвенным Фёдором Фёдоровичем Детенгофом («Фефе», как между собой звали его коллеги), который был моим первым учителем психиатрии. Неожиданная встреча началась с того, что мой приятель из Филадельфии Иосиф Слободской, с которым я бок о бок проработал четверть века в Ташкентской психиатрической больнице, прислал мне биографическую статью о профессоре Детенгофе, опубликованную в «Независимом психиатрическом журнале» за 2009 год.

Сразу бросилось в глаза и вызвало волну приятно щемящей ностальгии умное и благородное лицо человека, который повлиял когда-то на выбор моей специальности. Вспомнилось, как студентом слушал с открытым ртом его лекции по психиатрии, и мне особенно нравилось, как профессор с красивым французским прононсом произносил термин «дежавю». Автором же статьи оказалась профессор Ш. Магзумова, что для меня лестно, так как она моя ученица, руководителем кандидатской диссертации которой мне довелось быть.

Статья сопровождалась послесловием Ю. С. Савенко, главного редактора этого журнала. Там сообщалось о беспрецедентном до того событии в отечественной психиатрии, когда в 1969 году ташкентская судебно-психиатрическая экспертная комиссия по освидетельствованию выдающегося деятеля правозащитного движения генерала Петра Григоренко не пошла на поводу у власть придержащих, а вынесла вердикт, диктуемый врачебным долгом и гражданской совестью. Комиссию возглавлял профессор Ф. Ф. Детенгоф.

Ф. Ф. Детенгоф был родом из обрусевших голландцев. Как он сам сообщал, его отец был известным парфюмером в Москве. Благородным внешним видом, изысканной манерой поведения, культурой общения и широкой образованностью, которая проявлялась в его лекциях и выступлениях, он служил образцом настоящего (непоказушного) профессора старой школы.

Мы с моим шефом Ш. А. Мурталибовым, тогда доцентом кафедры психиатрии, навещали Федора Федоровича в больнице перед его смертью. Он выглядел вполне бодро и рассказал нам историю самоубийства выдающегося психиатра Артура Кронфельда, который бежал в СССР, когда нацисты в Германии пришли к власти. У Кронфельда были веские причины так поступить. Во-первых, потому что он был евреем. Но главное было то, что он поставил диагноз психопатии не кому-нибудь, а самому Гитлеру, когда тот, будучи ещё малоизвестным политиком, проходил судебно-психиатрическую экспертизу. Кронфельда Сталин оставил в Москве,– уж слишком известная в мировой науке личность, и Сталин это понимал,– но его молодой коллега Э. Штернберг, который тоже ранее бежал от нацистов в СССР и затем способствовал, как я узнал позже, эмиграции А. Кронфельда, был репрессирован.

Когда фашисты подошли к Москве, Гитлер лично распорядился доставить к нему Кронфельда, видимо, для того, чтобы продолжить дискуссию на темы психиатрической диагностики. Это было время панической эвакуации населения из Москвы (как она проходила, знаю со слов моей мамы, которая тогда была студенткой Московского мединститута). Престарелого Кронфельда поручили опекать довольно известному советскому психиатру Шмарьяну (фамилия мне запомнилась, и потом я узнал, что она не армянского происхождения), но последнему, видимо, было не до Кронфельда. Как и остальным его коллегам. Несчастный Кронфельд, оставшись один и прекрасно осознавая, чем окончится для него научная дискуссия с его бывшим пациентом, решил не искушать судьбу и покончил с собой.

От Федор Федоровича я впервые узнал и историю загадочной смерти другого выдающегося психоневролога Бехтерева, который имел неосторожность устно поставить диагноз «паранойи» Иосифу Сталину. Потом об этой истории писали и в «Литературной газете» во времена горбачёвской перестройки.

Вот какие удивительные параллели встречаются в биографиях выдающихся людей! Кстати, А. Кронфельд, вместе с Е. Блейлером и Э. Кречмером, был одним из авторов концепции шизофренического спектра расстройств, прямым продуктом которой был диагноз «вялотекущей шизофрении». Этот дигноз, по иронии судьбы, был позже широко использован советскими психиатрами в политических целях.

Я подробно остановился на содержании того, что рассказал нам Фёдор Фёдорович, не только потому, что это было последнее «живое» общение с ним и по этой причине врезалось в память, но и потому, что этот эпизод тоже характеризует профессора как человека открытого и независимого. Рассказывать в «кэгэбешные» 70-е годы эти, хотя и не криминальные, но и небезобидные с точки зрения соответствующих органов, истории, да ещё и желторотому юнцу, каким я тогда был, банальный и осторожный обыватель себе не позволил бы.

Что касается ученика А. Кронфельда Эриха Яковлевича Штернберга, то он после смерти Сталина был реабилитирован, вернулся в Москву, защитил в течении года кандидатскую и докторскую диссертации и работал долгие годы в Институте психиатрии Академии Медицинских Наук СССР. Он, несомненно, был самым эрудированным отечественным психиатром, регулярно публикующим обзоры по научным проблемам в центральных журналах.

Есть сведения, что именно Э. Штернберга требовала включить в состав судебно-психиатрической комиссии по освидетельствованию опального генерала адвокат С. В. Калистратова, о которой П. Григоренко пишет в своей книге «В подполье можно встретить только крыс». Факт, свидетельствующий о том, что у Э. Штернберга была репутация высококвалифицированного специалиста и, что важнее, порядочного человека. Хотя я никогда не слышал, чтобы Э. Штернберг имел какое-либо отношение к судебной психиатрии. Впрочем, мне многое было неизвестно. Я же лично горжусь тем, что Эрих Яковлевич был официальным рецензентом по моей кандидатской диссертации и дал положительный отзыв. Мне посчатливилось общаться с этим исключительно интеллигентным человеком.

Вернёмся, однако, к профессору Детенгофу. Его личность нельзя обрисовать одной краской. Она довольна сложная и противоречивая, как и само время, каторое выпало на его долю. Я ни в коем случае не беру на себя роль его биографа и основываюсь только на своих субъективных впечатлениях, вынесенных из личного общения с Фёдором Фёдоровичем.

Прежде всего об его мировоззрении или, как тогда выражались, идеологической направленности. Как-то, ещё будучи студентом, я попросил Фёдор Фёдоровича посмотреть рукопись, где были философское эссе о проблеме интуиции моего друга Саши Тяна и цитаты из Ницше с моими комметариями. Последние были по-юношески восторженно-романтические, из которых я мало что могу сейчас воспроизвести. Да и учения Ницше я так и не понял, но его стиль изложения прозводил на меня тогда сильное впечатление.

Профессор, возвращая мне тетрадь, сказал, что он написал там своё мнение, а полюбопытствовавшему доценту кафедры ответил: «Паралогика!». Про этом он многозначительно поднял указательный палец. Насмешки я не почувствовал. Сгорая от любопытства я открыл заветную тетрадь. Там под моими комментариями к Ницше аккуратным почерком было написано: «Вот к чему приводит идеологическая незрелость!» А далее шло пространное назидание изучать диалектический материализм. Можете представить, как вытянулось моё лицо.

В другом эпизоде он опять продемонстрировал свою идеологическую подкованность. После моего доклада о сенсационных тогда опытах испанского нейрофизиолога Дельгадо профессор отозвался о них с сарказмом и прочитал целую лекцию о вреде субъективного идеализма, на котором, по его мнению, основывались исследования Дельгадо. Он также, кажется, упоминал и о павловском учении, как он делал не раз. Я тогда немногое понял из его назиданий, но осадок остался. И представление о профессоре сложилось как о яром материалисте советской закваски.

Вскоре после смерти Детенгофа я, волей судьбы, попал в его дом и познакомился с его рукописями. Его богатейшую библиотеку (как и всё его весьма приличное наследство) к этому времени уже порядком растащили неведомые люди, а рукописи и его акварели,– он недурно рисовал,– оставили, видимо, посчитав, что они не представляют никакой ценности. В этих рукописях и открылся мне вдруг настоящий Детенгоф.

У меня нет оснований утверждать, что он был скрытым фрейдистом, Но, как я понял, сексуальная сфера была в центре его научных интересов. А это было время, когда учение Фрейда, как вообще всё с Запада, если не подвергалось прямому запрету, то объявлялось идейно чуждым. А тут в тетрадях почитаемого мною наставника уже хорошо знакомым почерком были написаны выдержки из работ западных психологов, разборы собственных клинических наблюдений с учётом состояния полового развития пациентов и далее в том же духе. И ни слова ни о павловском учении, ни о диалектическом материализме. Всё это разительно отличалось от той психиатрии, которая доставлялась нам на периферию психиатрическим журналом им. С. С. Корсакова.

Вспомнилось, что, консультируя больных, профессор, как правило, уделял внимание сексуальной сфере, хотя в своих заключениях он этого не касался. В память врезался эпизод, когда мануально обследовав генитальные органы пациента-мальчика, профессор изрёк: «Не густо, но достаточно». Но не припомню примера, чтобы результаты таких обследований каким-либо существенным образом повлияли на ход лечения пациентов. Не исключаю, что профессор вносил какие-то терапевтические коррективы, но внимания коллег на них не заострял.

По-видимому, большинство интеллигенции жило тогда подобной двойной жизнью: одна жизнь – официальная, другая – для души. Таких личностей, как Пётр Григоренко, открыто выражавших свой протест против машины духовного насилия, было немного. Но даже им приходилось прорываться сквозь кокон собственных ложных убеждений, внушенных государственной идеологией. По другую же сторону баррикад, как, впрочем, во все времена, стояли сплочённые ряды деятелей, принявших правила игры, предложенные государством, и по мере своих способностей использующих их в своих целях. Насколько они были искренни в вере, что делают «правое» дело, не могу судить. Скорее, многие из них попросту об этом не задумывались, оставив роскошь думать государству и полностью положившись на правоту последнего.

Да и сами они, играющие на стороне власти, были очень разными. Возьмём, к примеру, двух тогдашних столпов советской психиатрии А. Снежневского и Г. Морозова. Два академика, два руководителя крупнейших научно-исследовательских учреждений Советского Союза, два обласканных властью деятеля, беспрекословно выполнявших государственные заказы… На этом сходства кончаются.

Снежневский – интеллектуал, создатель собственной клинической концепции форм течения шизофрении. В разработку этой концепции, благодаря его авторитету, были вовлечены колоссальные научные силы в течении многих лет. Впрочем, масса интеллектуальных и финансовых ресурсов была потрачена впустую. Как я убедился, уже работая психиатром в Австралии, где применяются другие, более качественные медикаменты для лечения психозов, и где поэтому течение шизофрении заметно отличается от того, что наблюдалось в СССР, классификация Снежневского не работает.

Но как бы там ни было, Снежневский был учёным крупного масштаба и этим он принципиально отличался от Г. Морозова, косноязычная речь которого на научных съездах и симпозиумах, где он был вынужден выступать как неизменный председатель президиумов, были притчей во языцах. Помню, как один мой коллега, выполнивший кандидатскую диссертация в возглавляемом Г. Морозовым институте Сербского и знакомого с тамошней научной кухней, любил повторять: «Хочу быть как Георгий Васильевич. Он ни одной статьи сам не написал и стал академиком». В. Морозов, известный среди психиатром своим острым языком, похваливал своего однофамильца-академика: «Гоша умный. Знает своё место. Другой не разбирается в психиатрии, но лезет спорить. А Гоша не разбирается и не лезет». Или другая острота В. Морозова: «У Георгия хозяйство большое, и управляется он хорошо. Eму бы директором совхоза работать, а он за научный институт ухватился».

Многие же люди, способные мыслить трезво, одним из которых был профессор Детенгоф, не желали занимать никакую сторону баррикад и держались, по возможности, в стороне от идеологических баталий. И я этих людей хорошо понимаю. Они втайне сочувствовали меньшинству, открыто выражавшему свой протест, но и старались не подставлять себя под идеологические ярлыки, этого излюбленного оружия «всесильного» большинства, которые могли стать волчьим билетом для их служебной карьеры, как минимум.

Но жизнь есть жизнь, и она время от времени ставила этих людей перед выбором: совесть или благополучие, врачебный долг или «долг» советского гражданина. Именно в такую ситуацию попал Ф. Ф. Детенгоф при проведении экспертизы П. Григоренко. Мне бы очень хотелось знать, что чувствовал и переживал профессор в процессе экспертизы, и какие мотивы повлияли на его заключение, ставшим символом врачебной совести. Но увы… Остаётся только предполагать.

Возможно, одним, если не главным, но, во всяком случае, важным и общим мотивом отрицания предыдущего диагноза, выставленного Снежневским и Лунцем, могло быть то, что Детенгоф органически не воспринимал психиатрию, которая создавалась Снежневским и его окружением. Это было очевидно хотя бы по тому, что он позволял себе иногда прохаживаться по концепции форм шизофрении, детищу Снежневского, и до конца придерживался старой крепелиновской классификации. Его молодые коллеги, и я не был исключением, относили это к консерватизму престарелого профессора. Но, как показало время, он был прав.

И дело было не только в новой классификации шизофрении. Сравнивая научные публикации 20-30-х годов (когда, кстати, Детенгоф и сформировался как учёный) и более поздние работы советских психиатров в 60-80-е годы, я и сам почувствовал, что отечественная психиатрия стала какой-то выхолощенной и шаблонной. В ней доминировала идейная схема, а непосредственность наблюдения и живая мысль, то есть то, что придаёт психиатрии притягательную романтичность, исчезли. Осталась мёртвая конструкция, но самого больного там уже не было. Впрочем, такой стала не только психиатрия; обезличенной и обесчеловеченной была сама идеология.

Конечно, неприятие Детенгофом современной ему советской психиатрии было, скорее, фоном, чем решающим мотивом его решения. В таких ситуациях основным фактором была и остаётся совесть. Совесть врача и человека. И гражданское мужество. Они у Ф. Ф. Детенгофа оказались на высоте. Отнюдь не умаляя значения заочных экспертиз С. Глузмана и американских психиатров А. Стоуна и У. Райча, проведенных впоследствии и признавших П. Григоренко психически здоровым, всё-таки должен сказать, что заключение ташкентской комиссии во главе с профессором Ф. Ф. Детенгофом прозводит гораздо более сильное впечатление и имеет, не боюсь так выразиться, историческое значение.

Оснований утверждать так у меня два. Во-первых, в Ташкенте был создан прецедент: впервые в истории судебной психиатрии был брошен вызов власти, использующей психиатрию в своих политических целях. Это отмечено и в послесловии Ю. С. Савенко. Во-вторых, есть разница, когда заключение выносится заочно участником правозащитного движения или, тем более, зарубежными специалистами, имеющими заранее определённые установки и задачи, и врачами, над которым не довлеют никакакие другие соображения, кроме стремления к истине, то есть, вынесения вердикта, соответсвующего действительности. И я считаю недоработкой авторов статьи в Википедии о П. Григоренко, которые пофамильно назвав С. Глузмана и американских врачей, почему-то не привели имена врачей ташкентской комиссии, совершивших врачебный и гражданской подвиг.

Кстати, о гражданском мужестве, о котором пишет П. Григоренко, поминая писателя А. Костерина. Не знаю, отдавали ли себе полностью отчёта врачи А. М. Славгородская и И. Л. Смирнова, которых я лично знал на протяжении многих лет, о возможных неприятных последствиях для них, но то, что Фёдор Фёдорович ясно осознавал, на что идёт, меняя диагноз столичных корифеев, у меня сомнений не вызывает. Какую роль в принятии заключения сыграл приглашённый из соседнего с больницей военного госпиталя врач Е. Б. Коган, видимо, из тех соображений, что испытуемый имел генеральское звание, тоже не знаю. Я с доктором Коганом знаком не был, но сам факт участия в этой экпертизе говорит об его глубокой порядочности.

В своих мемуарах П. Григоренко отводит Е. Б. Когану ведущую роль в этой экспертизе. Однако, зная независимый и даже упрямый характер Фёдора Фёдоровича, когда дело касалось отстаивания своего профессионального мнения,– я был свидетелем таких эпизодов на профессорских консультациях,– позволю себе усомниться в этом. Тем более, в ситуации, где ответственность за характер заключения полностью ложится на председателя комиссии, а не на рядовых и, тем паче, приглашённых членов, мне кажется маловероятным, что профессор Детенгоф мог внушиться чьим-то мнением и отдать инициативу в другие руки. Вероятнее то, что Петру Григоренко позже не совсем объективно преподнесли процесс принятия решения комиссией, который, как и все подобные процедуры, проходил при закрытых дверях. Подтверждением моего предположения может служить и упоминаемый Ю. С. Савенко факт последующего давления власти именно на Фёдора Фёдоровича, а не на рядовых членов той знаменитой комиссии.

Между прочим, о независимом характере Фёдора Фёдоровича по больнице ходили байки. Врачи, не секрет, обожают сплетничать. А у психиатров это, вообще, профессиональная черта копаться в личной жизни других. Никто из нас не мог избежать участи быть предметом обсуждения коллег. Тем более, такая яркая личность, как профессор Детенгоф. Я мог бы пересказать несколько дюжин весёлых, безобидных и не очень доброжелательных рассказов о нём, вошедших в более, чем вековую историю Ташкентской психбольницы.

Но ограничусь одним эпизодом, где профессор проявил себя личностью, не признающей авторитетов. Шло заседание в Минздраве Узбекистана, в котором участвовал и профессор Детенгоф. Во время речи министра здравоохранения, Фёдор Фёдорович, сидевший напротив него, вдруг достаёт из портфеля пластмассовый футляр с едой, открывает его и начинает трапезу. Кто жил в Средней Азии, знает, какое большое внимание там уделяется так называемой субординации, в частности, выражающейся в том, что нижестоящие должны смотреть в рот вышестоящему начальнику. А тут получалось наоборот. Опешивший министр спросил: «Фёдор Фёдорович, чем вы занимаетесь?». «Извините», невозмутимо ответил Детенгоф, «совещание слишком затянулось, а по моему распорядку у меня сейчас время обеда».

Не скрою, что информация, приведенная Ю. С. Савенко, была для меня новой и самим фактом экспертизы,– в 60–70-х о таких вещах не распространялись,– и личным мужеством Фёдора Фёдоровича, этого несколько неожиданного для меня его качества, о котором я раньше не подозревал.

Но при всём уважении к Юрию Сергеевичу Савенко, о котором я впервые услышал в начале 90-х перед моим отъездом в Австралию, я вынужден отметить пару неточностей, которые, хотя и не имеют принципиального значения, но всё же… Во-первых, в период описываемых событий Детенгоф был не 80-летним старцем, а почти на десять лет моложе. До восьмидесяти же Федор Федорович не дожил, скончавшись в октябре 1973 года через месяц с небольшим после своего 75-летнего юбилея.

Во-вторых, Ю. С. Савенко пишет, что стресс, вызванный давлением, оказанным на него в Москве, ускорил смерть Фёдор Фёдоровича. Да, действительно, это было время испытаний для него. Как мне написал мой коллега-земляк И. Слободской, работавший в то время в Ташкенской психбольнице, Ф. Ф. Детенгоф слетал на один день в Москву и вернулся оттуда в расстроенных чувствах.

Но между этими событиями и кончиной профессора был довольно длительный промежуток в 3–4 года, когда,– я уже был непосредственным свидетелем,– Фёдор Фёдорович вёл активную преподавательскую и научную деятельность. Врачи-психиатры знают, что между психогенными фактороми и их психосоматическими последствиями существуют очень опосредованные связи, и механически увязывать стресс и смерть не всегда бывает обоснованным. Тем более, что смерти Фёдор Фёдоровича непосредственно предшествовал другой, и, возможно, более чувствительный для него удар: его, ещё вполне трудоспособного и сохранявшего ясность ума специалиста, вынужденно отправили на пенсию. В пожилом возрасте стресс в привычной обстановке переносится значительно легче, чем стресс, вызванный нарушением привычного стереотипа.

Вряд ли это административное решение уволить профессора было обусловлено заключением комиссии 1969 года. Просто в 1973 году к власти в Ташкентском Медицинском Институте пришёл человек из рашидовского клана (если мне не изменяет память, его звали Уктамом Ариповым), который начал свою ректорскую деятельность с того, что провёл кадровую чистку. Этот «реформатор» институтского масштаба отправил на покой (вслед за которым вскоре последовал и упокой) профессуру, приехавшую когда-то из центра поднимать медицину в республике, и заменил её поспевшими к тому времени местными национальными кадрами. Будучи студентом ТашМИ в 60-е, я успел застать исчезнувшую потом атмосферу не только высокой интеллектуальности, и, что, пожалуй, поважнее, интеллигентности, создаваемую профессорами Кампанцевым, Волынским, Тереховым, Гордоном, А. Аковбяном, Руми, Павловой, Коганом и другими. К этой когорте принадлежал и Ф. Ф. Детенгоф, с которой он разделил печальную участь опалы, именуемой «заслуженным отдыхом».

В заключение мне хочется поблагодарить моих коллег Ш. Магзумову, Ю. С. Савенко и И. А. Слободского, благодаря которым я получил возможность совершить экскурсию в уже далёкое прошлое.

Коротко об авторе. Рефат Шакир-Алиев родился в 1945 году в Астраханской области, детство и юность провёл под Ташкентом. После окончания Ташкентского мединститута много лет работал врачом-психиатром, был главным специалистом Минздрава Узбекистана, зампредом Республиканского Общества невропатологов и психиатров, заведовал кафедрой в мединституте. Автор нескольких десятков статей, брошюр и монографии по клинике психиатрии. В Австралию переехал в 1996 году. Сначала выполнял тяжёлую физическую работу, в дальнейшем до самой пенсии работал врачом. В Австралии Рефат Шакир-Алиев занялся литературой. Рассказы и очерки публиковались в Австралии, России, США, Германии, Украине. Выиграл несколько литконкурсов. Живёт в городе Перт (штат Западная Австралия). (Источник)

Проф. Ш. Ш. Магзумова,

(кафедра психиатрии и наркологии Ташкентской Медицинской Академии)

Фёдор Фёдорович Детенгоф

Основание 1 января 1920 года кафедры психиатрии при медицинском факультете Среднеазиатского Государственного Университета по существу явилось началом истории развития психиатрической науки не только в Узбекистане, но и во всей Средней Азии. Возглавлявшие кафедру профессор Ю. В. Каннабих, доцент С. А. Преображенский, доцент Л. В. Анциферов, а затем профессор Ф. Ф. Детенгоф подготовили плеяду высококвалифицированных научно-педагогических кадров, практических врачей-психиатров и организаторов психиатрической службы. В этой большой разносторонней деятельности значительное место принадлежит профессору Ф. Ф. Детенгофу.

По окончании медицинского факультета 1 Московского Государственного Университета в 1920 г. Ф. Ф. Детенгоф прошел обучение в клинической ординатуре при психиатрической клинике им. Корсакова, экстернатуру при нервной клинике под руководством Г. И. Россолимо, работая одновременно районным наркологом. С 1925 по 1927 гг. работал ординатором санатория для нервнобольных, позднее в детской психоневрологической клинике г. Москвы, 1-й городской психиатрической больнице (сейчас ПБ № 3 им. В. А. Гиляровского), научным сотрудником в научно-исследовательском институте им. Ганнушкина, ассистентом кафедры педиатрического факультета 2 Московского Медицинского института. В 1938 г. Федор Федорович защитил докторскую диссертацию, посвященную клинике и течению психических расстройств при хроническом эпидемическом энцефалите. В 1940 г. он добровольно приехал в Узбекистан, в Ташкентский Медицинский институт, где, будучи избранным заведующим кафедрой, руководил ею 30 лет. Являясь одним из основоположников психиатрии в Узбекистане, профессор Ф. Ф. Детенгоф с первых дней занял активную позицию по подготовке научно-педагогических и практических кадров врачей-психиатров, разрабатывая теоретические и практические аспекты психиатрии.

Профессор Ф. Ф. Детенгоф являлся разносторонним исследователем, с широким кругом научных интересов. Им внесен большой вклад в разработку таких важных проблем психиатрии, как психические расстройства при эпидемическом энцефалите, особенности постгриппозных психозов, других инфекционных и послеродовых психозов, протекающих с шизоформной картиной. Много внимания профессор Ф. Ф. Детенгоф уделял изучению соматической основы психозов и лечению психически больных, вопросам краевой патологии – психическим нарушениям при малярии, местных энцефалитах, интоксикациях, бруцеллезе. В годы Великой Отечественной войны внимание коллектива кафедры было обращено на психические расстройства военного времени – травматического и ситуационного характера. Были разработаны и внедрены в практику методы лечения травматической эпилепсии и травматического мутизма.

Профессор Ф. Ф. Детенгоф – автор более 100 научных работ, в том числе 3 монографий. Его монографии «Пособие по лечению психических больных», «Лечение неврозов и психозов», «Психозы и психические изменения при эпидемическом энцефалите» получили широкую известность и высокую оценку научной медицинской общественности. Им написано первое в республике «Учебное пособие по психиатрии» для студентов. Его исследования и труды, отличавшиеся глубиной теоретического анализа, методологической отточенностью и особым клиническим мастерством, всегда имели практическую направленность, служили интересам больного.

Многостороннюю научную и практическую деятельность Федор Федорович сочетал с большой общественной работой. Многие годы он был главным психиатром республики, председателем Узбекского общества невропатологов и психиатров, являлся членом редакционного совета Журнала им. С. С. Корсакова и Медицинского журнала Узбекистана.

Заслуги профессора Ф. Ф. Детенгофа были высоко оценены правительством – он был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Профессор Ф. Ф. Детенгоф подготовил большое количество научных работников, под его руководством выполнено более 10 кандидатских и докторских диссертаций.

Ф. Ф. Детенгоф был талантливым и эрудированным педагогом, его яркие, содержательные и эмоциональные лекции и клинические разборы привлекали широкий круг студенчества и специалистов. Профессор Ф. Ф. Детенгоф был разносторонне образованным человеком: хорошо знал мировую классическую литературу, музыку, изобразительное искусство – живопись, причем сам любил музицировать, рисовать, особенно пейзажи среднеазиатской природы.

Федора Федоровича вспоминают как человека требовательного к себе и сотрудникам, принципиального и высоко интеллигентного руководителя, скромного и доброго человека. Эрудированность, увлеченность научно-практической деятельностью, щедрость, с которой он делился своими знаниями и опытом, простота и душевность общения, постоянная готовность прийти на помощь, тонкое чувство юмора, снискали ему глубокое уважение, заслуженный авторитет коллектива кафедры, института и всей медицинской общественности Узбекистана.

От редактора. Профессор Федор Федорович Детенгоф – это тот человек, который спас честь отечественной психиатрии в годы широкомасштабного использования психиатрии в политических целях. В самом громком и самом документированном деле генерала Петра Григоренко, длившемся 17 лет (1964–1974–1991), он со всей своей судебно-психиатрической экспертной комиссией (Е. Б. Коган, А. М. Славгородская, И. Л. Смирнова) решительно отверг в 1969 г. заключение стационарной судебно-психиатрической экспертизы во главе с А. В. Снежневским и Д. Р. Лунцем 1964 года («паранойяльное (бредовое) развитие личности с присоединением явлений начального атеросклероза головного мозга. Невменяем. В спецпсихбольницу на принудительное лечение») и записал: «Признаков психического заболевания не проявляет в настоящее время, как не проявлял их и в период совершения инкриминируемых ему преступлений. Вменяем. В стационарном обследовании не нуждается». Но спустя 3 месяца генерала послали на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, которая (Г. В. Морозов, В. М. Морозов, Д. Р. Лунц, З. Г. Турова, М. М. Мальцева) продублировала заключение экспертизы Снежневского. А накануне Ф. Ф. Детенгофа вызвали в Москву, где Г. В. Морозов и Д. Р. Лунц оказали на него – 80-летнего – преступно грубое давление, требуя отказаться от своего заключения, чем ускорили его смерть.