Реакція Віктора Некрасова на покаяння Івана Дзюби

2332

2332

author: Євген Захаров

Ми вже писали, що серед ключових постатей шістдесятництва слідство спромоглося примусити до визнання своєї вини та покаяння тільки Івана Дзюбу. 11-16 березня 1973 року Київський обласний суд розглядав його справу і виніс вирок за статтею 62 КК УРСР: 5 років таборів і 5 років заслання. 6 квітня Верховний суд УРСР залишив вирок у силі. Дзюба тоді мав відкриту форму туберкульозу, цироз легенів. У жовтні 1973 року він звернувся до Президії Верховної Ради УРСР з проханням про помилування. Ураховуючи часткове визнання вини, 6 листопада 1973 року ПВР УРСР помилувала Дзюбу, і він був звільнений. У той же день він передав в редакцію газети «Літературна Україна» заяву, яка була опублікована вже 9 листопада (текст подається за публікацією в журналі «Сучасність», 1974, ч.1, с. 82-84).

У цій заяві Іван Дзюба визнає «глибоко помилкове розуміння ряду національних проблем, інтернаціональної природи нашого соціалістичного суспільства» в своїй роботі «Інтернаціоналізм чи русифікація?» та, зокрема, пише: «Я зрозумів, що завдав шкоди ідейним інтересам свого суспільства. Це мені боляче усвідомлювати, бо мені дорога наша соціалістична країна. Тому я прийшов до рішення, що підсумовує всю мою внутрішню еволюцію останніх років: недвозначно засудити свої помилки, остаточно і назавжди покінчити з тим хибним, що було в моєму минулому. Мені йшлося не про ту чи іншу міру покарання, а про набагато більше, про вибір на все життя: чи змиритися з тавром недруга свого соціалістичного суспільства, свого радянського народу і віддати себе, своє минуле і майбутнє на поталу його ворогам, — чи не допустити цього, ділами ствердити своє право зватися радянською людиною, відшкодувати бодай частково ті збитки, яких я завдав». І ще: «Того «Івана Дзюби», який дозволяв робити із себе притчу во язицех і який марнував роки життя на політичних манівцях, нема і вже не буде. А є людина, якій боляче від свідомості прикрих помилок та змарнованого часу і яка хоче одного і думає про одне: працювати і працювати, щоб хоч трохи надолужити втрачене і перекрити хибне. З усього, що сталося, я зробив висновок: не можна забувати, що ми живемо в світі жорстокої класової ідейно політичної боротьби, де немає «нейтральної території?», де не можна бути «трохи» за Радянську владу, за політику Комуністичної партії, а «трохи» – проти. Невблаганна дійсність рано чи пізно поставить перед необхідністю зробити остаточний вибір.»

У цій заяві впізнається стиль Івана Дзюби і звертає на себе увагу його цілковита щирість. Він пише виключно про себе та свої власні переконання. Він обтяжувався тією роллю лідера та ідеолога національно-демократичного руху, на яку чекала від нього українська інтелігенція. Він хотів бути лише літератором і не занурюватись у політику, але саме цього чекали від автора блискучого трактату «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Крім того, він справді тяжів до соціалістичних поглядів і таким залишився й до сьогодні. Саме цей дискомфорт у душі Івана Дзюби майстерно використав слідчий КДБ майор Михайло Кольчик, талановита людина і тонкий психолог, за спостереженням Леоніда Плюща[1], який поступово підвів Івана Михайловича до думок про визнання своїх помилок та необхідність їх спокути (детальніше про цього слідчого дивіться тут). При цьому Іван Дзюба не дав жодної інформації, що викриває його друзів, він хіба що тільки підтверджував дані, які були вже здобуті від інших обвинувачених та свідків. До співпраці зі слідством Дзюбу схиляла також його дружина Марта Володимирівна, яка була певна, що він із своїм туберкульозом не перенесе табору, і тому найважливіше – вирвати його з-під арешту за будь-яку ціну.

Звільнення та заява Івана Дзюби викликали розгубленість та дуже болючу реакцію його друзів. КГБ, який уважно стежив за шістдесятниками, доповідав в ЦК КПУ таке[2].

«Официальное сообщение о помиловании ДЗЮБЫ и публикация его заявления в газете вызвали бурную реакцию со стороны националистически настроенных лиц, для которых такой поворот событий явился полной неожиданностью, вызвал растерянность и злобные нападки на ДЗЮБУ вплоть до обвинений в «предательстве».

В частности, Коцюбинская, узнав о заявлении Дзюбы воскликнула: «Ужас! Ужас! Не могу понять, как он мог…! Это еще позорнее, чем Франко!.. Я хожу как отравленная, все не могу примириться с тем, что Иван, такой всеми нами любимый, уважаемый, так низко пал. Кто мог подумать, что подобное может произойти?.. ведь ДЗЮБА был первый и самый знаменитый представитель нации, известный всему миру, воплощавший ее честь. И он растоптал эту честь, отрекся от самого святого, начал выполнять заказы КГБ, опровергать то, что доказывал раньше.»

Проверяемая органами КГБ националистически настроенная художница Севрук в беседе с близкой связью сказала, что она не ожидала такого «бескомпромиссного» заявления ДЗЮБЫ. Говорила, что «с его здоровьем не надо было цепляться за оставшиеся крохи жизни», а «следовало бороться до конца»…

Националистически настроенный художник Кушнир В.В., житель г. Киева, при встрече с бывшим единомышленником назвал Дзюбу «предателем интересов украинского народа», заявив при этом, что «лучше бы он умер в заключении».

І таких реакцій в цілком таємній доповідній записці КГБ ще багато. Отже, для значної частини шістдесятників відданість боротьбі за національне відродження важила більше, ніж життя конкретної людини? Щось від цього «краще помер би в ув’язненні» відлунює радянською вимогою вбити себе, але в полон не потрапляти. Тоді як, за Біблією, милосердя вище за справедливість. Мабуть, тут не може бути загального однакового правила для всіх. Схиляли до покаяння всіх, але ті, що усвідомили, що не зможуть з цим тягарем далі жити, як, скажімо, Іван Світличний, відмовилися для себе від цього виходу, але не заперечували цей вихід для інших (детальніше дивись тут). Й Івана Світличного табір і заслання таки вбили: після інсульту на засланні він більше не міг працювати і рано помер.

В опублікованому нами нещодавно інтерв’ю Михайлини Коцюбинської розповідається, серед іншого, про її болісну реакцію на покаяння Івана Дзюби, написання листа до нього і як цей лист був перехоплений КГБ. А в документі Галузевого державного архіву СБУ[3], який ми нижче публікуємо, те ж саме описане з погляду КГБ. Цей та інші сюжети, описані КГБ в доповідній записці ЦК КПУ, промовисто свідчать, як КГБ уберігало Івана Михайловича від впливу його друзів, як все його життя і життя його друзів було під «оперативним контролем» КГБ: прослуховування телефонів, зовнішнє стеження, контроль листування, купа стукачів, втручання в приватне життя…Тут також розповідається про реакції інших знайомих і друзів Івана Михайловича, як тих, хто засудив його за покаяння, так і тих, хто підтримав його позицію, зокрема, Віктора Платоновича Некрасова, який сказав, що для нього немає значення, що написав Дзюба, головне – що він живий і на свободі.

Запрошуємо до читання!

[1] Аудіоінтерв’ю з Л. Плющом. – Взяте Є. Захаровим, 1996 // Архів ХПГ. – С. 19.

[2] ГДА СБ України, ф. 16, оп. 3, спр. 2, т. 3, с. 301-305.

[3] ГДА СБ України, ф. 16, оп. 3, спр. 2, т. 9, с. 327-348.

ДЕЛО 2 ТОМ 9

Серия К

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ

товарищу ЩЕРБИЦКОМУ В.В.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

КГБ при СМ УССР продолжает оперативный контроль за поведением ДЗЮБЫ, принимает меры по дальнейшему отрыву его из-под влияния бывших единомышленников и компрометации перед националистическими элементами. В этих целях практикуются встречи с ДЗЮБОЙ оперативного работника, беседы руководства КГБ при СМ УССР, изучаются реагирования и замыслы его бывших сообщников, уделяется внимание ограждению ДЗЮБЫ от их нежелательного влияния.

По оперативным данным, ДЗЮБА в зафиксированных беседах со связями и членами семьи не допускает каких-либо отрицательных суждений, избегает откровенных разговоров о своих дальнейших планах, болезненно переживает свое положение и возможное осуждение его со стороны националистически настроенных лиц, бывших единомышленников. В то же время в его действиях не отмечено стремления к широкому восстановлению связей с ними.

В среде оставшихся на свободе основных объектов дела «Блок» отношение к ДЗЮБЕ остается прежним, его заявление о раскаянии резко осуждается. Однако эти настроения не афишируются в широком кругу единомышленников с тем, чтобы действительное их мнение не стало достоянием ДЗЮБЫ. В то же время предпринимаются попытки к выяснению его действительных намерений, а за последнее время фиксируется активное стремление повлиять на ДЗЮБУ в интересах удержания на прежних националистических позициях, рассчитывая на возможное его возвращение в будущем к прежней антисоветской деятельности или хотя бы воспрепятствование изданию книги «Третьего не дано».

С этой целью вокруг личности ДЗЮБЫ распространяются инспирированные националистическими элементами слухи о якобы подавленном его состоянии, тяжелой болезни и т.п., рассчитанные на создание видимости, что ДЗЮБА «казнит» себя за необдуманный шаг.

Распространение подобных слухов в определенной мере способствует и поведение самого ДЗЮБЫ после освобождения от наказания, а также его творческая пассивность.

Полностью не освободившись еще от влияния прежних националистических взглядов, ДЗЮБА пока считается с «нравственными» критериями, существующими в среде его бывших единомышленников, проявляет элементы солидарности с некоторыми из них, оберегает их от возможных мер со стороны органов КГБ.

Продолжительная в прошлом идейная близость и дружба с единомышленниками в известной мере связывает ДЗЮБУ, он не решается на решительный разрыв с ними. Несмотря на даваемые органам КГБ заверения твердо выполнять взятые на себя обязательства, он продолжает проявлять колебания, идет на контакты с бывшими своими связями и стремится сохранить «свое лицо» в этой среде.

Такая линия поведения дает повод националистически настроенным элементам рассчитывать на возможный успех в их «борьбе» за ДЗЮБУ, которую они, по существу, ведут в последнее время.

Полученные оперативные материалы также указывают на то, что эта «борьба» ведется целенаправленно, с учетом особенностей характера ДЗЮБЫ.

ЦК КП Украины докладывалось, что в процессе оперативного наблюдения за ДЗЮБОЙ от него удалось заполучить в закрытом конверте подстрекательское письмо КОЦЮБИНСКОЙ М., переданное через посредников. После того, как оперработник назвал ДЗЮБЕ автора этого письма, он стал проявлять нервозность, настойчиво добиваться его возврата или в крайнем случае уничтожения на его глазах.

Несмотря на полученные разъяснения о нецелесообразности возврата ему данного письма, ДЗЮБА продолжал настаивать на своей просьбе, высказывал намерения подготовить по этому поводу официальное заявление, ставил в зависимость от решения указанного вопроса свою дальнейшую работу над очерками о стройке прокатного стана «3600» и даже в ультимативной форме заявлял оперработнику о возможном разрыве контактов с органами КГБ.

В декабре 1973 г. квартиру ДЗЮБЫ посетила известная в числе близких связей КОЦЮБИНСКОЙ М. националистически настроенная ДОВГАНЬ Р., после встречи с которой наедине ДЗЮБА заявил жене, что между ними состоялся тяжелый разговор.

В ноябре-декабре 1973 г. зафиксированы встречи ДЗЮБЫ с националистически настроенным писателем С. ПЛАЧИНДОЙ, автором идейно ущербного романа «Неопалима купина», исключенным из членов СПУ литературным переводчиком ЛУКАШЕМ, публично заявившим о солидарности с отбывавшим в то время наказание ДЗЮБОЙ и его националистическими взглядами, с антисоветски настроенным писателем В.НЕКРАСОВЫМ, объектом дела «Блок» ЛЕВЧУКОМ и другими враждебными элементами.

Зафиксированы также попытки встретиться с ДЗЮБОЙ антисоветски настроенного бывшего члена СПУ О.БЕРДНИКА.

Имеются оперативные данные о намерениях других националистически настроенных лиц встретиться с ДЗЮБОЙ с целью оказания на него враждебного воздействия.

При встречах с такими связями ДЗЮБА, как установлено, не всегда придерживается линии поведения, соответствующей духу его официального заявления в прессе.

Так, в беседе с одним из бывших единомышленников о причинах, побудивших его выступить с заявлением о раскаянии, ДЗЮБА говорил только о необъективности некоторых положений своего трактата «Интернационализм или русификация?», о фактах его активного использования в антисоветской пропаганде на Западе. В то же время утверждал, что политиком он «никогда не собирался быть», главным своим призванием считает литературу, именно в этой области «мечтает что-то сделать для своего народа». В заключение ДЗЮБА сказал: «Если бы я не признал своей вины, то уже никогда не смог бы эту мечту осуществить».

Еще менее принципиальную позицию занимал ДЗЮБА во время встречи с названным писателем НЕКРАСОВЫМ, которая состоялась 3 января 1974 г. на квартире последнего. Как установлено оперативным путем, в ходе данной встречи НЕКРАСОВ сообщил ДЗЮБЕ, что он написал о нем «свидетельские показания для «потомков», с которыми уже ознакомил некоторых своих близких друзей (стенографическая запись «показаний» прилагается).

«Показания» были зачитаны вслух НЕКРАСОВЫМ. В целом они являются злобным клеветническим документом, изобилуют восхвалением личности ДЗЮБЫ, который превозносится как выдающийся «борец» за справедливость и т.п. В частности, НЕКРАСОВ пишет: «Я не говорю уже о культуре и образованности, не говорю о таланте и уме, на этом сходятся все: и враги, и друзья. Я хочу сказать о другом: об удивительной порядочности, благородстве и бескомпромиссности этого человека, бесстрашии и правдивости...».

Националистическая деятельность ДЗЮБЫ, в том числе его публичные выступления подстрекательского и клеветнического характера, преподносятся как «героические» поступки, «патриотизм» и т.д. НЕКРАСОВ выражает полную поддержку антисоветскому трактату ДЗЮБЫ «Интернационализм или русификация?», разделяет политические взгляды автора, восхваляет его гражданское «мужество».

В этой рукописи НЕКРАСОВА содержатся также другие клеветнические измышления, в том числе о судебном процессе над ДЗЮБОЙ, который, по словам автора, якобы опроверг все выдвинутые против него обвинения, но тем не менее он был осужден.

В заключение НЕКРАСОВ указывает, что ДЗЮБА «не умеет лгать, не умеет приспосабливаться, но умеет быть «знаменем всего честного, чистого, бескорыстного и убежденного».

Выслушав содержание этого документа, ДЗЮБА сказал, что он испытывает чувство стыда. В свою очередь НЕКРАСОВ успокаивал ДЗЮБУ, говоря, что ничего постыдного тот в своей жизни не сделал. Касаясь покаянного заявления ДЗЮБЫ в прессе, НЕКРАСОВ высказал следующее: «Какое бы письмо вы ни написали, вы сделали важное дело для всех нас: вы остались живы. Это для меня лично важнее всех слов, которые вы написали. Вы для меня остались тем, кем были».

По словам НЕКРАСОВА, такого же мнения придерживаются его друзья, в том числе САХАРОВ.

В этой связи ДЗЮБА говорил о том, что он не ожидал подобного одобрения своего поведения, а, наоборот, предполагал осуждение его со стороны связей НЕКРАСОВА. В ходе дальнейшей беседы ДЗЮБА проявлял сдержанность, явно отрицательных суждений, равно как и возражений НЕКРАСОВУ с его стороны зафиксировано не было.

Учитывая складывающуюся обстановку вокруг ДЗЮБЫ, недостаточную последовательность его поведения по отношению к бывшим единомышленникам, а также его настойчивые требования вернуть или уничтожить письмо КОЦЮБИНСКОЙ М. и связанные с этим его заявления и намерения, было принято решение 2 января 1974 года провести с ДЗЮБОЙ очередную профилактическую беседу в КГБ при СМ УССР.

В ходе беседы ДЗЮБЕ было сообщено, что письмо КОЦЮБИНСКОЙ носит политически вредный характер, содержит оскорбительные выражения по его адресу и может нанести ему душевную травму. Руководствуясь заботой о его моральном равновесии органы КГБ считают пока нежелательным знакомить ДЗЮБУ с этим письмом. В его же интересах признано нецелесообразным уничтожение письма, поскольку, в случае нелегального распространения данного текста в республике или за рубежом, подобные действия будут содержать состав уголовного преступления, и ДЗЮБА может оказаться в положении недоносителя о нем со всеми вытекающими последствиями.

В результате проведенной беседы и данных разъяснений ДЗЮБА согласился с тем, что письмо КОЦЮБИНСКОЙ должно находиться в распоряжении органов КГБ, но все же настойчиво просил не использовать его против автора.

В процессе беседы ДЗЮБА сообщил о том, что он закончил подготовку очерка о стане «3600» для возможной публикации в журнале «Дніпро». Исходя из необходимости ускорить выступления ДЗЮБЫ в прессе с подобными материалами, что способствовало бы отрыву его от украинских националистов, ему было рекомендовано подготовить сокращенный вариант названного очерка для публикации в очередном номере газеты «Літературна Україна». ДЗЮБА с этим согласился и вскоре с учетом наших замечаний подготовил такой очерк. По нашему мнению, он требует сокращения и окончательной доработки профессиональным журналистом.

ДЗЮБА в ходе беседы высказал сожаление по поводу того, что за последние два месяца с ним не встречался никто из руководства СПУ, в то время как со стороны бывших единомышленников проявляется постоянный интерес к его личности.

В ответ на это ДЗЮБЕ, как и в предыдущей беседе, рекомендовано самому проявлять инициативу к встречам с представителями СПУ, рассказать им о своем желании включиться в литературную деятельность.

Внимание ДЗЮБЫ обращалось также на необходимость трудоустройства. С учетом высказанных им ранее пожеланий ему было предложено содействие в устройстве на работу в качестве литературного сотрудника многотиражной газеты Киевского авиазавода. Этот вопрос нами был предварительно изучен. Из числа нескольких промышленных предприятий г. Киева, имевших вакансии в редакциях многотиражных газет, наиболее предпочтительным с точки зрения зрелости коллектива и наличия других условий является авиазавод. Работа ДЗЮБЫ в этом коллективе ограничит его возможности для контактов с бывшими единомышленниками и будет способствовать его перевоспитанию. Следует отметить, что ДЗЮБА принял это предложение, однако не проявил особой заинтересованности в быстрейшем его решении.

Поступающая оперативная информация о реагировании националистических элементов на заявление ДЗЮБЫ свидетельствует о том, что это событие продолжает вызывать в их среде большой интерес. По сообщению источника органов КГБ, для осужденных украинских националистов, отбывающих наказание в Скальнинском ИТУ Пермской области, заявление ДЗЮБЫ «явилось громом среди зимы». Вскоре после его опубликования осужденные за антисоветскую деятельность СТРОКАТОВА, СВЕТЛИЧНАЯ Н. и СЕНИК, отбывающие наказание в Дубравном ИТУ, обратились с письменным заявлением в органы КГБ, чтобы добиться личной встречи с ДЗЮБОЙ в связи с его раскаянием.

По полученным оперативным данным, ряд националистически настроенных лиц из числа граждан ЧССР украинского происхождения, имевших контакты с зарубежными центрами ОУН и поддерживающих тесные связи с объектами дела «Блок», серьезно озабочены последствиями заявления ДЗЮБЫ.

В частности, ШИШКОВА Р., известная в числе связей КОЦЮБИНСКОЙ М., рассказала нашему источнику, что все, кто интересуется «украинской проблемой» в ЧССР, внимательно изучили заявление ДЗЮБЫ, были потрясены этим событием и не могут найти ему объяснения. По словам ШИШКОВОЙ, «отрицательное влияние поступка ДЗЮБЫ на «украинское движение» трудно переоценить.

Аналогичное мнение высказала ГЕНИК-БЕРЕЗОВСКАЯ, близкая связь ряда объектов дела «Блок», которая подчеркнула при этом свою уверенность в том, что заявление ДЗЮБЫ написано им лично, так как в каждой строке его «почерк» и стиль. Считает, что этот шаг ДЗЮБЫ является «очень значительным», масштабы действия которого она затрудняется даже предположить.

В последнее время зарубежная националистическая пресса также стала уделять больше внимания заявлению ДЗЮБЫ, стремясь создать видимость, что его раскаяние было вынужденным поступком и сделано под давлением КГБ. Распространяются утверждения, что любые попытки ДЗЮБЫ опровергнуть свой трактат «Интернационализм или русификация?» заранее обречены на неудачу, т.к. эта книга обрела за границей широкую известность, как «учебник по исследованию современной Украины».

С подобными комментариями в националистической прессе выступили некоторые главари зарубежных центров ОУН. Так, в мюнхенском журнале «Сучасність» за январь 1974 г. опубликован полный текст заявления ДЗЮБЫ и комментарии к нему одного из главарей ЗП УГВР ПРОКОПА М. под названием «Трагедия и триумф Ивана Дзюбы». В этой статье ПРОКОП преподносит ДЗЮБУ как «выдающегося национального героя», который «стал фигурой-знаменем, носителем нового, маяком, который ориентирует народ и указывает путь борьбы».

Автор считает, что ДЗЮБУ удалось сломить только благодаря «насилию», его болезни и слабости характера. По словам ПРОКОПА, ДЗЮБА свергнут с высот, на которых он стоял, его «столкнули в пучину тьмы и вынудили поклоняться Мефистофелю Севера...». В статье указывается, что единомышленники ДЗЮБЫ, которых он звал на борьбу, «с болью воспримут его раскаяние», но не забудут его как автора «Интернационализма или русификации?», возьмут эту книгу «на вооружение в дальнейшей борьбе».

С учетом изложенных материалов КГБ при СМ УССР разработаны и осуществляются необходимые меры воспитательного воздействия и отрыва ДЗЮБЫ от националистической среды, а также создания видимости тесных контактов его с органами КГБ.

По нашему мнению, успешное решение этих задач во многом будет зависеть от публикации в «Літературній Україні» и журнале «Дніпро» подготовленных им очерков о строительстве стана «3600», а также издания после доработки книги ДЗЮБЫ «Третьего не дано» или печатания отдельных ее частей (Вступления, главы «Націоналізм і націоналістичні пережитки») в газете «Вісті з України».

В этих же целях желательно ускорить трудоустройство ДЗЮБЫ на работу в многотиражку Киевского авиазавода. Одновременно через СПУ в приемлемой форме оказывать ДЗЮБЕ моральную поддержку и способствовать его постепенному вовлечению в творческую работу.

Предложения по НЕКРАСОВУ будут представлены дополнительно.

Докладываем на Ваше решение.

Приложение: по тексту на 12 листах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР

В.ФЕДОРЧУК

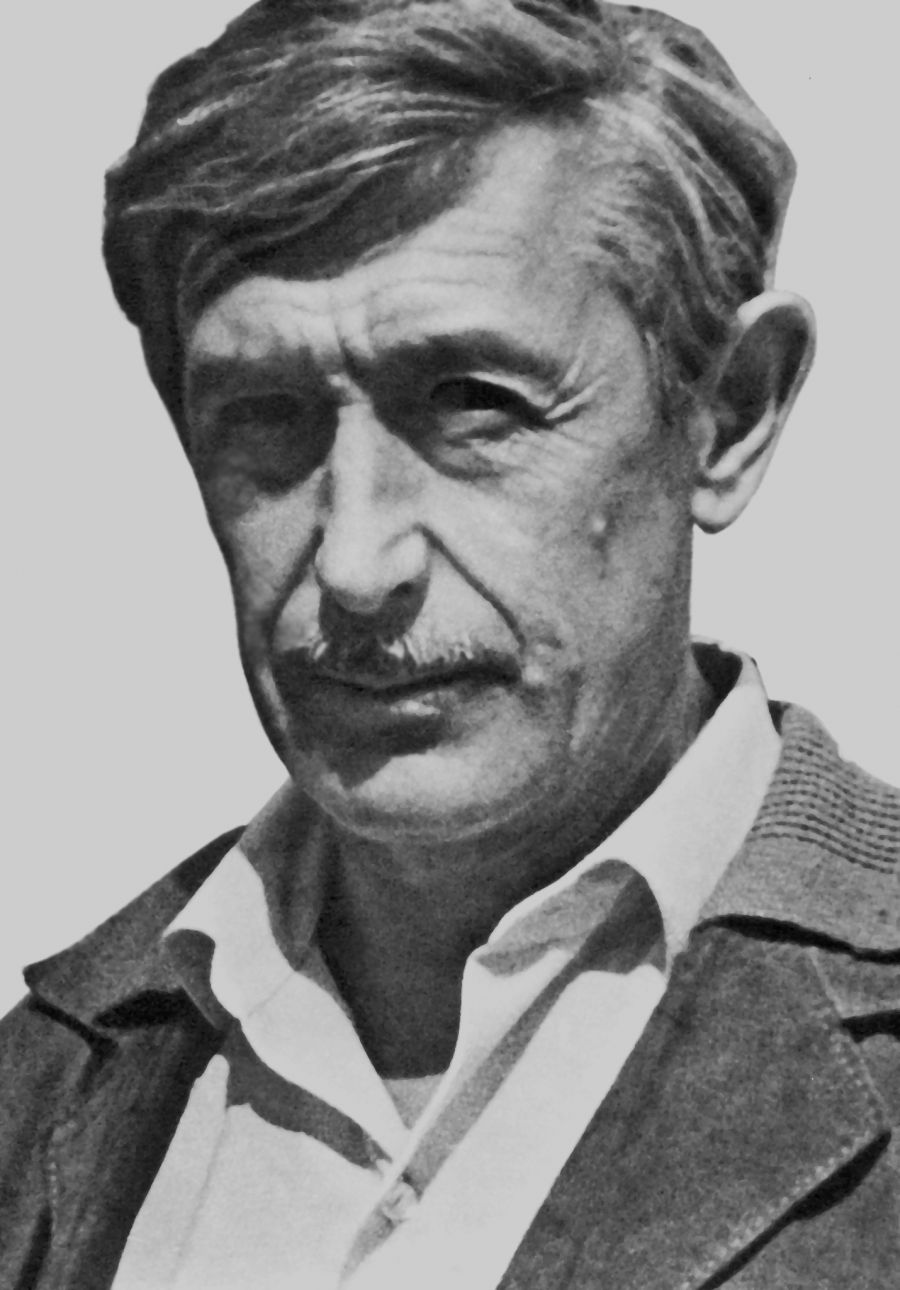

ВИКТОР НЕКРАСОВ

Я не знал Ивана Дзюбу в период его взлета, славы. Слыхал о нем, как о человеке талантливом, очень образованном и не взирающим на лица. Критических статей его не читал. Современная украинская литература, которой, в основном, посвящено его творчество, мне как-то была далека.

Где и когда встретились впервые – затрудняюсь сказать. Первое впечатление, чисто внешнее. Мне указали на него в книжной лавке: высокий, статный, в очках, очень серьезный, листает какую-то книгу. Возможно, тогда мы впервые поздоровались.

Потом эпизод в кинотеатре «Украина» на премьере фильма Параджанова «Тени забытых предков». Не вполне обычный в нашей жизни эпизод этот обратил на него внимание, как на человека, которому, оказывается, дорога не только литература. Сам я на премьере не был, но на следующий день весь город говорил о смелом выступлении Дзюбы, или, в транскрипте руководителей Союза писателей, «наглой выходке».

Нарушив чинный распорядок премьеры, он во всеуслышание с трибуны заявил, что сегодняшний большой и радостный праздник (фильм ему очень понравился), омрачен происшедшими за последние дни арестами представителей украинской интеллигенции. Скандал! Такое у нас не принято. Само собой разумеется, после этого литературная деятельность Дзюбы претерпела кое-какие изменения.

Из журнала «Вітчизна», где он заведовал отделом критики, ему пришлось уйти. Работы, как таковой, он не лишился, стал редактором сначала в каком-то биологическом журнале, потом в издательстве «Дніпро», но печатать его перестали, как критика вычеркнули из украинской литературы.

Где-то между своим выступлением и началом редакторской работы Дзюба какое-то время находился в больнице, проходил курс лечения туберкулеза. Именно в этот период и произошло наше фактическое знакомство. Случилось это в большом зале Октябрьского дворца культуры на общегородском собрания интеллигенции летом 1963 года. Не припомню уже, какова была повестка дня, но основное острие было направлено против меня. Выражаясь газетным языком тех дней, я на различных собраниях и в прессе подвергнут был суровой критике. Хрущев публично раскритиковал меня из-за зарубежных очерков «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. Очередным проработочным мероприятием и было это собрание интеллигенции. С началом оно несколько задержалось. Говорили, что ждут Корнейчука, только сегодня специально приехавшего из Москвы. Когда он появился, президиум в очень широком составе занял свои места и Корнейчук, как председатель, объявил собрание открытым. Дальше все шло как обычно. Я пытался что-то объяснить. Меня прерывали, требуя, чтобы я не «вилял», прямо сказал, как отношусь к критике товарища Хрущева. Я опять пытался что-то объяснить. Опять прервали. Кончилось тем, что я, не удовлетворив собрание, как написано было потом в газетах, с трибуны сошел, правда, под совершенно неожиданные для меня аплодисменты.

Потом выступил Дзюба после меня через одного или двух ораторов. Взойдя на трибуну, внимательно, холодно и спокойно обведя весь президиум, начал говорить. Подобного я не видел и не слыхал никогда. Но что-то мне помнится история моя послужила ему отправной точкой, трамплином для того, чтобы напомнить присутствующим кое-какие детали творческой биографии каждого из членов президиума. А в президиуме сидело все начальство.

Не торопясь, не повышая голоса, не злоупотребляя эмоциями и не применив ни единого оскорбительного или просто обидного эпитета, в основном цитируя из газет и журналов недавних лет высказывания каждого из сидящих за длинным столом президиума, он методически, изящнейшими приемами, укладывал их всех поочередно на обе лопатки. Не избежавший этой участи Корнийчук, попытался прибегнуть к своему испытанному приему – прерыванию оратора. На Дзюбу это не подействовало. Корнийчук побледнел, потом налился кровью, начал стучать карандашом, стеклянной пробкой по графину. Ничего не помогло. Дзюба, начав с левого фланга, подходил уже к концу правого. Тогда Корнийчук не выдержал, вскочил и лишил Дзюбу слова. Тот продолжал свою экзекуцию, придвинув только поближе микрофон. И тут я впервые увидел растерявшегося Корнийчука. Захлебнувшись слюной, он вдруг заорал на весь зал:

Милицию что ли вызывать?! Позвоните там!

Дзюба, не моргнув глазом, довел свою мысль до конца. Аккуратно сложил бумаги и сошел с трибуны. Сопровождаемый аплодисментами, он, не ускоряя шагов, прошел по проходу, вышел из зала и в троллейбусе вернулся к себе, в больницу, где, возможно, даже получил выговор за самоволку, в чем, впрочем, сомневаюсь. За исключением Союза писателей он везде и повсюду пользуется только любовью и уважением.

С тех пор мы стали встречаться. Не часто, не подолгу, не ходя друг к другу в гости, но испытывая друг к другу, я, во всяком случае, все возрастающее влечение. Меня влекло к нему редкое в одном человеке сочетание бесконечно дорогих моему сердцу качеств. Я не говорю уже о культуре и образованности, не говорю о таланте и уме: на этом сходятся все – и враги, и друзья. Я хочу сказать о другом: об удивительной порядочности, благородстве и бескомпромиссности этого человека, о бесстрашии, правдивости. И в то же время поразительной мягкости и деликатности, последнее, увы, встречается теперь все реже и реже, особенно у людей, не обойденных славой. И все это при полном отсутствии эгоцентризма и категорических декларативных формулировок, в особенности по отношению к людям.

«– Вы знаете, – сказал он мне сразу же после заседания президиума Союза писателей, где его единогласно исключили из Союза, – я их даже не презираю. Я их просто жалею, и даже в чем-то понимаю. Я читал в их глазах, не всех конечно, но большинства:

Пойми же нас! Мы иначе не можем! Поступи мы иначе – с нами так же бы расправились, как с тобой!

И я не осуждаю их. Я их понимаю».

Конечно же он их и презирает, и осуждает, и говорит, что жалеет. Применив тот же корень, скажем, они ему жалки. Но из жалости он говорит, что жалеет.

– Ведь может быть, – продолжал он, – только три или четыре, из всех собравшихся, не жали мне в свое время руки, и не благодарили в самых восторженных выражениях за мое письмо в ЦК. А здесь, на собрании, в один голос, – что не читали.

И говорили это, добавлю я, люди, считающиеся избранными, как никто другой, разбирающиеся в вопросах этики, морали и наделенные правом именно этому учить других. Говорили люди интеллигентные, начитанные. Люди, знающие, что лгут не только другим, но и самим себе, знающие, что ложью, каждым словом своим приближают к оболганному ими ту судьбу, которой сами смертельно боялись.

Несколько выше я упомянул о деликатности, как о качестве почти забытом. А мне хочется начать именно с него, набрасывая портрет человека, специальность которого – критика, а признание – борьба за правду и за идею. В понятие деликатность я вношу внимательность к другим, умение выслушивать до конца, не перебивая, желание понять, а не только возразить, ни в чем не обгонять рядом идущего. Органическую ненависть к грубости во всех ее проявлениях: в трамвае ли, на улице, еще где-то.

Крохотная деталь. В разговоре с русским человеком Дзюба всегда говорит по-русски, хотя все меньшее и меньшее употребление украинского языка в быту – одна из болезнейших ран. Мне всегда в этих случаях хочется перейти на украинский.

Почему-то сейчас наиболее положительными человеческими добродетелями считаются: энергичность, напористость, целенаправленность, требовательность, твердость, исполнительность, наличие организаторских способностей, сильная воля. В некрологах ушедших руководителей фигурирует еще, правда, чуткость и отзывчивость. Но думаю, что это только в некрологах.

А вот такие понятия, как порядочность, благородность, терпимость, сердечность, кротость, милосердие, великодушие, ну, и упомянутая уже деликатность, начисто выбыли из нашего словаря положительных и одобренных качеств. Так вот в Иване Дзюбе все они есть. Именно они и приводят в ярость людей, обделенных ими. Впрочем, они у Дзюбы сочетаются с принципиальными утвержденными чертами характера – целенаправленностью, требовательностью, в основном к себе.

Враги Дзюбы любят называть его хитрым и опытным демагогом. Это всегда говорят о людях не так хитрых, как умных, с которыми трудно бороться логическими категориями, поскольку логика на их стороне. Поэтому их называют демагогами. Дзюба не демагог. Он всегда сражался с открытым забралом. Но истина дороже всего. Иной раз может воспользоваться и оружием противника, никогда, впрочем, не смазывая его ядом. Он достаточно хорошо фехтует, чтобы обойтись без него. Он может и обидеть. И обидеть крепко, но всегда заслуженно.

В какую ярость привели участников того позорного президиума слова Дзюбы, когда, оглядев их спокойным своим взглядом, он сказал:

– Я виноват лишь в том, что хочется вам кушать. А кушать ох как хочется!

Чтоб не лишиться содержимого в кормушке для избранных, они готовы поперхнуться не только Дзюбой. А ведь на том судилище сидели по-настоящему понимающие, что такое Дзюба и на что его обрекают. Через полтора месяца его посадили. Любопытно, что кое-кто из них, не хочется называть фамилий, потом, упаси бог, не сами, через жен, предлагали ему материальную помощь. У меня нет слов, чтобы описать ту ярость, которая охватывает его врагов при одном только упоминании его фамилии. Во всех моих партийных делах мне каждый раз припоминали Дзюбу, дружеские отношения с ним. При одном слове «Дзюба» собеседники менялись в лице. Мои грехи забывались, а дзюбинские вырастали до неправдоподобных размеров. Тут фигурировали и ЦРУ, и ФБР, и госдепартамент. И невысохшие чернила всех возможных разведок. А в одном из обвинений, напечатанных, если не ошибаюсь, в журнале «Перец», было просто сказано, что Дзюба своими клеветническими «трудами» поддерживает расшатанный фронт марионетки Тхиу. Москва просто заливалась хохотом, когда я рассказывал.

В выводах по моему персональному делу парткомиссии Ленинского района было черным по белому написано, что я поддерживаю связь с обманным путем втершимся в Союз писателей диверсантом и проституткой. Хотел переписать, но запомню. «Чем же вызвана такая ярость? Действительной ненавистью к украинским буржуазным националистам, вождем которых считают Дзюбу?! Или тем, что он требует «отторжения» Украины от Советского Союза?! Объединения сионистов с этими не буржуазными националистами? Или просто-напросто призывает к борьбе с коммунистической партией всеми легальными и нелегальными средствами?!» Да, говорили всегда это, все мне говорилось. Во всяком случае именно так излагал мне сущность письма Дзюбы в ЦК мой партследователь в Ленинском райкоме. К чему, спрашивается, такое нагнетание лжи, такой набор высосанных из пальца преступлений! Неужели нельзя обойтись без всех этих расшатанных тронов и не высыхающих чернил?! Выходит, нельзя. Кроме как ложью и клеветой крыть нечем.

Я читал письмо Дзюбы первому секретаре ЦК Украины Шелесту. Серьёзный труд этот, насчитывающий не менее 200 страниц на машинке, озаглавленный «Интернационализм или русификация?», действительно труд. Труд, написанный человеком, которому не безразличны литература, культура, традиции его родины – Украины. Да, он любит Украину. Любит все украинское. Любит язык, искусство, историю, любит ее краевиды, песни, тополя, Днепр, Киев, любит Шевченка и Сковороду и от этого нисколько не меньше Толстого, Достоевского, Пушкина, Марину Цветаеву, Ахматову, Пастернака. Да, он любит и высоко ценит русскую культуру, русский язык!

Но когда в силу необратимых обстоятельств украинский язык начинает хиреть, когда борясь с иностранным засильем, с полонизмами, его начинают русифицировать, когда Киевскую Русь начинают называть древней Русью, когда количество украинских школ в городах неуклонно уменьшается, когда до сих пор в библиотеках не выдают книг М. Грушевского, историка мирового масштаба, когда ни один киносценарий, будь он о жуках или о вреде пьянства, не может быть пущен в производство без одобрения Москвы, тогда невольно хочется к кому-то обратиться, от кого-то ждать ответа.

И Дзюба обратился в ЦК партии. Преступление? Оказывается, да. Правда, наказание 5 лет в лагерях усиленного режима после этого. Через 7 лет после совершения самого преступления. Сменилось партийное руководство, сменились и методы борьбы с инакомыслящими.

Но, если смотреть на происшедшее шире, дело отнюдь не в самом преступлении. Даже не в том, что какие-то факты стали достоянием мировой общественности. Дзюба в конце концов только суммировал и конкретизировал уже известное. Дело в самом Дзюбе, в его существовании. Посудите сами. Как мирно и спокойно проходит процесс развития украинской советской литературы. Писатели, правда, как всегда, в долгу у наших взыскательных читателей, в частности, у рабочего класса, всю глубину в сознании и в свершениях которого они еще не могут во всей полноте и глубине постичь и анализировать. Но стоят то они – писатели – на правильном пути. И чувствуя поддержку того же рабочего класса и передового его отряда, из года в год оттачивая свое мастерство, добиваются все больше и больше успехов.

Неважно, что тысячные тиражи книги о «Людині у зореноснім Кремлі» и о другом, «Що з нами був на фронті і в труді» – исчезли с прилавков и библиотечных полок. Важно другое. Писатель всегда с народом во все минуты его жизни, и в радости, и в горе. И выходят из-под пера и издаются теми же многотысячными тиражами новые книги. Переиздаются одно-, двух- и шеститомники. И народ, якобы, их читает. И ставятся по ним фильмы. И на пленумах и съездах писателей приводятся длинные списки авторов «цікавих, злободенних, ідейно спрямованих оповідань, повістей і романів».

И напрасно какие-то там злопыхатели говорят об отрыве писателей от жизни. Наоборот. Покой им только снится. Они ездят к шахтерам в гости, спускаются, надев каски, в шахты. В колхозе им вручают хлеб-соль, показывают свинарники. Потом поэты и прозаики читают свои произведения, а колхозники рассказывают о своих успехах. А пограничники, а сталевары, хлопкоробы, рыбаки, защитники морских границ? Куда только не заглядывает писатель. Везде ему рады, везде хлопают. Везде просят писать о них еще больше и еще лучше.

И вот находится такой Дзюба, который почему-то не приходит от этого в восторг. Зачем-то вспоминает, что кто-то, когда-то ссудил своего собрата по перу и почему-то еще называет это доносом, поднимает на щит каких-то неведомых молодых поэтов, утверждая, что у них, мол, свой голос. Свой собственный.

Знаем мы это, видели уже. И вообще, товарищ Дзюба, вы еще молоды нас учить. Рано замахиваться стали. Поучиться бы самому не мешало бы, уму-разуму набраться.

И вот вместо того, чтоб внять разумному совету, послушаться более опытных и старших, Дзюба, видите ли, отважился доказать недоказуемое, попытаться бросить тень на плетень. А если говорить прямо в глаза, оклеветать самое что ни есть священное – политику партии. Нечистыми руками, орудуя какими-то там статистическими данными, жонглируя статьями Конституции и понадерганными цитатами из Ленина, он попытался, явно лья воду на мельницу врага, очернить нашу национальную политику, ясность и последовательность которой всему миру известна. Его, простите, за выражение «труд», а проще говоря – клеветнический опус, одиозно озаглавленный «Інтернаціоналізм чи русіфікація?», подобострастно кладется им на стол отъявленнейшим врагам Советского Союза, недобитым петлюровцам и бандеровцам, и те только руки потирают.

Всю вышеизложенную тираду я сочинил, но прошу верить мне: она лишь слабое отображение того, что писалось и повторялось с трибуны или в конфиденциальных беседах о Дзюбе. Одним словом, «щоб не був таким розумним».

К великому моему сожалению, мне не удалось проникнуть на судебный процесс Дзюбы. Наши так называемые открытые процессы – а процесс был открытый – отличаются, тем, что крохотные помещения, в которых они проводятся, еще до открытия дверей оказываются уже переполненными. И вообще куда ты идешь? Но что там происходило я знаю. Даже враги Дзюбы – а для них место нашлось, – вынуждены были признать, что вел он себя с таким достоинством, говорил так убедительно, что казалось суд вот-вот освободит его из-под стражи и проводит аплодисментами. Этого не произошло, но приговор, говорят, выслушан был при гробовом молчании, и присутствующие (а какие присутствующие?) расходились потом, не глядя друг другу в глаза.

Любопытно, что ни один из свидетелей, – а они прокуратурой отобраны были более чем строго, – не отважился сказать о подсудном ни одного дурного слова. Они только подтверждали, от чего Дзюба не отпирался, что он им давал читать свою рукопись. Этот факт расценивался судом, как факт распространения рукописи.

Ни один из них не назвал его ни националистом, ни клеветником, ни тем более антисоветчиком или врагом.

Трогательная деталь. Одного из свидетелей, молодого начинающего писателя спросили: «Не высказывал ли Дзюба в его присутствии какие-либо антисоветские мысли?» «Что вы!» – ответил возмущенно молодой человек. – Наоборот. Когда я Ивану Михайловичу как-то сказал, что собираюсь предпринять что-то не очень одобряемое, он всеми силами пытался убедить меня, этим не заниматься».

Тут слово взял Дзюба. Нужно сказать, что на суде его ни разу не прерывали, и вообще он шел в высшей степени корректно, Всеми силами попытался убедить суд, что ничего недозволенного молодой поэт не собирался предпринимать. Все это он преувеличивает, ошибается или просто забыл.

После окончания процесса до меня дошли слухи явно инспирированные, что на суде, мол, Дзюба все признал и даже вынес благодарность следственным органам. Все это ерунда. Что он мог признать? Что написал антисоветскую, клеветническую вещь, что для маскировки послал ее Шелесту, а на самом деле писал канадским националистам? Или что переврал Ленина, подтасовал все данные? Нет. На суде он прямо сказал, что написан им не научный труд, а вещь эмоциональная, скорее в какой-то степени спровоцированная волной арестов среди украинской интеллигенции. А мы от этого уже отвыкли. Так и сказал на суде, что подбор в его работе отрицательных явлений сделан совершенно сознательно, чего он никогда не позволил бы себе, пиши его для широкого читателя. А здесь он обращался в высшую из возможных инстанций, желая обратить внимание именно на отрицательное, на искажение и перегибы.

Говорил он и о том, что, сядь он сейчас за это письмо, возможно, он написал бы его иначе. Любой писатель или критик по поводу своей работы всегда или почти всегда говорит именно так. Что касается благодарности, которую он принес следственным органам, то да, он действительно сказал, что признателен следствию за то, что оно предоставило в его пользование специальную литературу, которая дала ему возможность отвести все возведенные против него обвинения, касающиеся написанной им якобы антисоветской платформы.

В результате ему удалось опровергнуть все обвинения, оказавшейся не на высоте экспертизы. Вот так обстояло дело в действительности, что, правда, не помешало суду вынести свой приговор – 5 лет строго режима.

Врагам Дзюбы, – а они все в основном в руководстве Союза, – сейчас хочется очень изобразить его злобным, кровожадным, неблагодарным. Советская власть дала ему, выходцу из простой донбассовской семьи, образование, сделала культурным человеком, а он, видите ли, вместо благодарности поливает ее грязью. Ему доверили важнейший участок в нашей литературе – критику, а он, используя свое положение заведующего отделом критики самого солидного из журналов «Вітчизна», стал сводить личные счеты, не гнушаясь никакими методами. Его неоднократно предупреждали, вели с ним дружеские совещательные беседы: он и слушать не хотел, переходил в контратаки. И весь свой талант, и ум, – в этом отказать никак не удается ему, – он вместо того, чтоб отдать Родине, передал врагам. Он стал знаменем все тех, кто лютой ненавистью ненавидит все передовое и прогрессивное, кто клевещет на свою Родину, не желая видеть всего того прекрасного, чем по праву гордится она.

Может быть такое и трудно, вернее, бесполезно объяснять этим людям, что есть люди, которым дороже занимаемых ими мест и положений, что есть такое чувство, как боль, и такое понятие, как совесть, что для определенной категории людей слово «долг» – не только сочетание согласных и гласных, а нечто большее. Он уверен, что человек, который осмеливается что-либо открыто критиковать, в первую очередь рискует своим благополучием, если не головой. Объяснить это нельзя. Я пытался. Бесполезно. Бесполезно потому, что те, от кого зависима судьба человека, место которого в первых рядах украинской культуры, все прекрасно понимают.

И, давая себе во всем отчет, в лучшем случае молча подняли руки на следующее, появившиеся вслед за этим, решение. «За изготовление и распространение заведомо клеветнических и антисоветских материалов, использованных нашими врагами против Советского Союза и Коммунистической партии, Дзюбу И.М. из Союза писателей Украины исключить».

Ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося, ни один из этих людей, этих писателей, каждый из которых, наверное, писал в своих книгах о мужестве и доблести, несгибаемости и принципиальности, не нашел в себе хотя бы сотой доли этих качеств, чтоб встать и сказать:

– Образумьтесь!! Что вы делаете!!! Вспомните судьбу Рыльского, Сосюры, Яновского. Вам же самим будет стыдно!!

Нет, не нашелся такой человек. И стыдно никому не будет. Стыда нет. Его забыли. Когда Дзюба выступал в Бабьем Яру в 25-ю годовщину расстрела, многие плакали. Я сам с трудом сдерживал слезы. Плакали потому, что человек говорил о том чувстве стыда, который он испытывает, видя, что еще не полностью искоренены вражда и недоверие одного народа к другому: украинского к еврейскому, еврейского к украинскому. Он говорил об этом с болью и не скрывал своего стыда. Так поступает честный человек. Это правда, ничуть не помешало потом бесчестному сказать:

– Он призывал в Бабьем Яру националистов объединиться с сионистами против Советского Союза.

Не знаю, может быть, есть другой Иван Дзюба, с вытатуированными на груди петлюровскими трезубцами, вышитой рубашке, запорожских шароварах с «жовтоблакитным стягом» в одной руке и обрезом в другой. Нечто подобное я видел все в том же журнале «Перец».

Но тот, которого я знаю и люблю – другой. Он мягок и нежен. Достаточно посмотреть на него рядом с маленькой его дочкой. Или когда он преподносил своей больной матери обязательный букетик ландышей – и в то же время тверд и несгибаем в убеждениях своих, хотя внимателен и отзывчив. Как-то в тяжелые для меня минуты я нашел в своем почтовом ящике конверт с небольшой суммой денег, «большего, к сожалению, сейчас нет».

В то же время он умеет разить насмерть. Удары его метки и раны незаживающие. Он, как говорится, мухи не обидит, даже конвоиры о нем говорили: – Святой человек. Но подлеца без всякой жалости унизит и втопчет в грязь. Скольких еще ждет такая судьба. Жду – не дождусь.

Он не умеет лгать, не умеет приспосабливаться, не умеет угрожать. Нет, никогда не сидеть ему в большом кабинете, с большим столом и разноцветными телефонами. Для этого он не пригоден. Но знаменем, – прощу простить за слово, – быть он может. Знаменем всего честного, чистого, бескорыстного и убежденного.