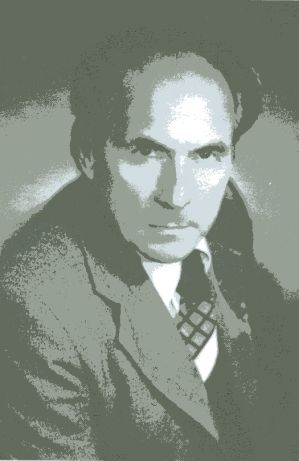

ГНАТЮК ИВАН ФЁДОРОВИЧ (род. 21, по документам 27.07.1929, с. Дзвиняча Кременецкого повета Волынского воеводства (ныне Збаражский р-н Тернопольской обл.) – ум. 5.05.2005, г. Борислав Львовской обл.).

Участник движения сопротивления, политзаключённый, поэт, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко.

Отец, Гнатюк Фёдор, сын Ивана, – из бедняцкой крестьянской семьи (1904 – 1.05.1945). Мать Варвара (25.11.1906 – 2.07.1990) – дочь зажиточного хозяина Павла Юрцуна, которого несколько раз избирали сельским старостой. Поженились против воли её родителей. Фёдор клал печи в окрестных сёлах, зимой плёл короба. Варвара ткала людям холсты и рядна. Своими силами построили хату. Дети с малых лет были приучены к работе.

Иван пошёл в прадеда-опришка, который жёг панские имения и побывал за это в ссылке в Сибири: был непослушным и ярым в своём упрямстве, за что не раз был бит. С детства немного заикался.

Когда в 1939 г. пришли большевики и начали создавать колхозы, отец наотрез отказался подавать туда заявление. Не разрешил и сыну вступать в пионеры. Сначала из села вывезли в Сибирь польских осадников, затем взялись за украинскую интеллигенцию, сознательных крестьян. Поэтому немцев в 1941 г. крестьяне встретили с надеждой. Отец принёс из соседнего Вишневца страшную весть: немцы раскопали подземелья НКВД с замученными трупами.

Имея начальное образование, Иван пошёл в Вишневецкое ремесленно-промышленное училище учиться на столяра. Жил в общежитии. Много читал патриотической литературы, в частности, повести Юрия Горлиса-Горского и Андрея Чайковского, которые побуждали его на муки за народ и на духовные подвиги. Старший среди учеников, Иван Седлецкий, читал вслух Декалог – 10 заповедей националиста, все повторяли и выучили его наизусть. В последние полтора года немецкой оккупации на Волыни была практически украинская, а не немецкая власть. Иван был очевидцем боёв повстанцев с немецкими оккупантами и с полицаями-поляками.

В Великий пост 1944 г. Иван тяжело заболел сыпным тифом, едва выжил. Осенью 1944 г. отец был мобилизован в Советскую армию и погиб 1 мая 1945 г., в последний день битвы за Берлин. Мать осталась с четырьмя детьми. Иван был за хозяина. Уже 15-летним получал задания от повстанцев, передавал «грипсы». Впервые нарвался на засаду осенью 1944 г. Обошлось тяжёлым избиением – за него заступился председатель сельсовета, сказав, что его отец в Советской армии.

Зимой 1944–1945 гг. участились энкавэдэшные облавы, жертвами которых становились подростки и старики. Девять раз задерживали и Ивана на несколько дней – и каждый раз немилосердно били: «Что, опять этот заика из Дзвинячи попался? Сколько ни бей – не выбьешь из него ни слова. И не застонет, проклятый!» Подростков заставляли идти в «стрыбки» – «истребительные отряды» – для борьбы с УПА. Иван умышленно повредил себе ногу какой-то едкой жидкостью, нога распухла. Однако позже его всё-таки забрали в школу «стрыбков» в Вишневце, где он потерял полтора года. Этой беды он лишился, когда под новый 1947 г. повстанцы разоружили «стрыбков», а милиция, продержав их два-три дня под арестом, избила их и разогнала.

Ещё в сентябре 1946 года Иван записался в 5 класс Вишневецкой школы, на уроки ходил с ручным пулемётом. Окончив на отлично V класс, приписал в табеле и похвальной грамоте цифру II, послал документы в Кременецкое педагогическое училище, куда его приняли без вступительных экзаменов. За два летних месяца подучил предметы, которые не изучал, и уже с первой четверти был там отличником. Любил математику, начал писать стихи.

Уже на первом курсе Ивана вызвали в местное НКВД и допрашивали о пистолете, который у него был в 1942 году. Руководство ОУН Почаевского района поручило ему перевозить и распространять листовки. Взял себе псевдоним «Иван Недоля», которым подписывал отчёты («квестионары») и свои стихи. В начале второго курса выступил на собрании против вступления в комсомол, за что комсорг Васильев назвал его «украинским буржуазным националистом». Через несколько дней Иван был арестован. Когда автоматчики во главе со следователем Могилевским вели его в тюрьму, он перепрыгнул через стену и сбежал. Прибежал домой, взял одежду, поцеловал руки матери и родной порог и ушёл в подполье. Ночевал в стогах сена, в овинах. Просил разрешения перейти на нелегальное положение, но руководство подполья убедило его идти учиться дальше. Староста класса, товарищ, подделал матрикул, и его приняли в Бродовское педучилище Львовской обл. Но через три недели, 27.12.1948 г., новым арестом, прямо в училище, была поставлена точка в его юности.

Содержали Г. в Кременецкой тюрьме. Следователи Кравченко и Могилевский жестоко избивали его, даже имитировали расстрел. Рождество 1949 г. он «праздновал», две недели простояв в узком «боксике». Следователь ст. лейт. Горбачёв предъявил Г. его окровавленный «квестионар» и снимок его убитых друзей, подпёртых у стены, в частности, самого искреннего друга Василия Теслюка. Это так потрясло Г., что он долго мучился в беспамятстве, потерял сон и с тех пор на протяжении 22 лет периодически не спал по 2-3 месяца.

20.01.1949 следователь Бессчастный сформулировал обвинение по делу № 7426 о том, что студент Гнатюк И. Ф. был членом ОУН, выполнял обязанности информатора Почаевского районного руководства ОУН под псевдонимом «Иван Недоля», собирал данные разведывательного характера, распространял листовки, вовлекал других лиц в ОУН, агитировал студентов не вступать в комсомол. Обвинён по ст. ст. 54-1 «а» и 54-11 УК УССР («измена родине» и «вооружённая борьба»). Во время жесточайших четырёхмесячных допросов никого не выдал.

31.03.1949 дело Г. было передано в Военный Трибунал войск МВД Тернопольской обл. На прощание начальник оперативной группы капитан Ермолаев жестоко избил его. Однако в трибунал Г. шёл с высоко поднятой головой, будто его «вели не на заседание трибунала, а к венцу». В качестве свидетелей были вызваны комсорг училища Васильев и преподавательница физики Татьяна Синярова, которая произнесла лишь два слова: «Не знаю». С учётом Указа ПВС СССР от 26.05.1947 «Об отмене смертной казни» трибунал в составе ст. лейт. юстиции Василишина и двух женщин, мл. лейт. милиции Руденко и Бабенко, без участия прокурора и защитника, приговорил Г. к 25 годам заключения с конфискацией имущества и 5 годам поражения в правах.

Г. был переведён во Львов и отправлен на восток этапом, который длился месяц. В жару кормили солёной селёдкой и клёклым хлебом, а воды давали мало. На пересылках власти умышленно сводили политзаключённых с «суками», возникали кровавые драки.

В сентябре этапным пароходом «Ногин» Г. был вывезен из порта Ванино в Магаданскую обл. Первый его лагерь – Аркагала, где лет десять назад был расстрелян поэт Михаил Драй-Хмара. Год работал в шахте. Работа вместе с разводом и обысками забирала 14 час. в сутки, спать можно было разве что 5-6 час. Заключённые массово вымирали от истощения, голода и холода. Тогда Г. отказался от подземных работ, 17 суток провёл в холодном карцере. Вызволила его врач, удивившись, что он до сих пор жив.

Осенью 1949 г. Г. написал первое в неволе стихотворение «Трагическое поколение». Стихи были для него поддержкой: «Если не буду писать стихов – скоро погибну».

Через год Г. был перевезён в концлагерь «Аляскитово» управления Берлаг – это в конце Колымской трассы, за 1200 км от Магадана. Работал в руднике в кромешной пыли. Дружил там с Владимиром Сорокалитом, поэтами Григорием Чаплей, Николаем Волощуком. Заболел туберкулёзом. Лечили его только хлористым кальцием, позже отправили на выселок Дебин, что на левом берегу Колымы. Здесь условия были лучше, ему подлечили туберкулёз, язву желудка, сделали операцию на аппендицит. Снова был отправлен в лагерь «Холодный», добывал золото. За невыход на работу в Сочельник 1953 г. был брошен в карцер, где надзиратели шесть раз душили его и отливали водой. Затем получил 6 мес. БУРа.

6.03.1953 г. Г. написал стихотворение «На смерть тирана» и читал его вслух – это слышал В. РОМАНЮК, будущий Патриарх Владимир. Переброшен был в лагерь «Днепровский», где снова сидел в БУРе. Всего побывал в двух тюрьмах, на трёх пересылках и в пяти колымских лагерях. В лагере им. Белова провёл 1,5 года. Здесь, после смерти Сталина, условия были легче, он много читал и писал, оттуда послал письмо матери, что жив, а то мать уже три года поминала его как умершего. Здесь общался с командиром отряда УПА Омеляном Полевым, профессором Берлинского университета Михаилом Антоновичем. Лечился в пос. им. Матросова (где позже, в 1977–1979 гг., отбывал наказание В. СТУС). У него были тяжёлые кровотечения из лёгких. Ему всё же дали II группу инвалидности и 6.02.1956 г. он был освобождён «на основании определения Магаданского облсуда от 10 ноября 1955 г. как страдающий тяжелым недугом». Политических заключённых, освобождённых по состоянию здоровья, выпускали на свободу только при условии, что кто-то из родных через союзное МВД даст письменное согласие взять его на своё содержание и ухаживать до смерти. Такую справку-согласие дала Г. его будущая жена Галина Капустяк, с которой он после её освобождения из Берлага случайно познакомился ещё в 1954 г. и имел одно свидание.

Сначала Г. поехал к маме и сёстрам, которые были выселены в Николаевскую обл., но через два-три дня участковый милиционер велел ему ехать по назначению, в Борислав Львовской обл., к Галине. 1.04.1956 г. они поженились. Посетил родное село Дзвинячу – и был поражён, что земляки, которые остались, уже привыкли к новой жизни: «Имеем хлеб и водку – чего нам ещё надо?». Но когда советские танки задушили соседнюю Венгрию, КГБ заставил Г. выехать из Западной Украины, угрожая фабрикацией уголовного дела или даже убийством.

Весной 1957 г. Г. попрощался с женой и дочкой Любой (1957 г. р.) и поехал к маме в с. Пузыри Жовтневого р-на Николаевской обл. Стихи, вывезенные с Колымы, закопал. Страдая от туберкулёза, всё же устроился учётчиком на ферме совхоза «Прибугский», где работали мама и сёстры. Приезжали кагэбисты и склоняли его к сотрудничеству. За отказ уволили с работы, затем устроили весовщиком зерна, чтобы поймать его на недостаче. Позже работал каменщиком, грузчиком. Жена с детьми (сын Владимир родился в 1959 г.) перебралась к нему. Г. вызывали в КГБ в связи с арестами бывших политзаключённых Николая Волощука и Владимира Сорокалита, у него был обыск, во время которого изъяли переписку с ними. Вероятно, от ареста Г. спасла тяжёлая операция, во время которой ему удалили 2/5 лёгкого.

После трёхлетних мытарств в южных степях, видя очевидную обречённость вчерашнего политзаключённого, подтверждённую главным врачом Николаевской областной туберкулёзной больницы, кагэбисты разрешили Г. вернуться в Борислав. Но перед этим кагэбист Георгий Иванович Беляченко, который хвастался, что был следователем Дмитрия Павлычко и добился, что тот написал цикл стихов «Убийцы» против украинских буржуазных националистов, предложил и Г. написать стихи «с осуждением прошлого». Это был выбор: жить или умереть. Тяжело измождённый болезнью, Г. пошёл на компромисс: три-четыре таких стихотворения осенью 1960 г. были опубликованы в бориславской газете «Прикарпатская правда». В начале 60-х гг. его в составе группы «представителей общественности Львовской области», в составе которой были публицист Тарас Мигаль и бывший политзаключённый Лука Павлишин, возили в мордовские лагеря с целью «перевоспитания» нераскаявшихся. Заключённый Трофим Шинкарук обвинил его: «Ты проторговал честью политзаключённого». (В 2001 г. Г. издал посмертный сборник стихов Т. Шинкарука). Однако на допросах по делу Б. ГОРЫНЯ, М. ОСАДЧЕГО в 1965 г. нужных КГБ показаний не дал.

В 1964 г. Г. устроили заведующим городского книжного магазина в Бориславе. Здесь он познакомился с Кузьмой ДАСИВЫМ, который впоследствии (в 1973 г.) был заключён в тюрьму.

Стихи Г. изредка начали появляться в газетах и журналах, хотя большинство оставались «захалявными». Участвовал в заседании литобъединения в редакции городской газеты. С 1964 г. публикации участились. В 1965 г. в издательстве «Каменяр» вышел сборник из 27 стихотворений «Пагіння» («Ростки»). Книга «Калина» (1966), в которой не было ни строки в угоду власти, на заседании ЦК комсомола Украины была признана «националистической», и это сказалось на дальнейшей судьбе автора. Когда Львовская организация СПУ в 1966 г. проголосовала за принятие Г. в Союз, тогдашний секретарь Львовского обкома В. Маланчук на собрании писателей-коммунистов заявил, что не простит им, что «контрабандой приняли националиста в Союз». Дело затягивалось на полтора года, в СПУ его приняли только 27.12.1967 г.

Поскольку имя Г. упоминалось в зарубежных радиопередачах и публикациях, в Москве был издан сборник его стихов в переводах на русский «Следы», впрочем, немилосердно искалеченных цензурой. Кагэбисты вели речь о включении Г. в делегацию УССР в ООН.

Постепенно входил в круг писателей, чему поспособствовали путёвки в дом творчества в Ирпене. Был в дружеских отношениях с Владимиром Лучуком, Владимиром Подпалым, которые редактировали его книги, с Борисом Харчуком. Вышли сборники «Повнява» (1968), «Жага» (1970), «Життя» (1972), «Барельєфи пам’яті» (1977), «Дорога» (1979), «Чорнозем» (1981), «Турбота» (1983), «Осіння блискавка» (1986), «Благословенний світ» (1987), книжка для детей «Хто найдужчий на весь світ» (1989), «Нове літочислення» (1990).

Г. – участник Учредительного съезда НРУ. В последний раз был избит на похоронах своего друга В. РОМАНЮКА – Патриарха Владимира 18.07.1995.

При независимости вышли книги Г. «Правда-мста» («Правда-месть», 1994), «Вибрані вірші та поеми» («Избранные стихи и поэмы», 1995), «На тризні літа» («На тризне лета», 2003), «Хресна дорога» («Крёстный путь», 2004). Стихи его, как он сам, – резкие, максималистские, бескомпромиссные, они звучат как продолжение шевченковской страсти. В 2000 г. за книгу воспоминаний «Стежки-дороги» («Тропы-дороги», 1998) Г. был удостоен Национальной премии им. Т. Шевченко. Известен он также как переводчик поэзии и прозы с белорусского, польского, серболужицкого языков.

Похоронен в г. Борислав.

Библиография:

1.

Избранные стихи и поэмы. Львов: Червона калина, 1995. – 672 с.

Тропы-дороги. Воспоминания. – Дрогобыч: Изд. фирма «Відродження», 1998. – 496 с., ил.

Бездорожье. – Харьков: Майдан, 2002. – 240 с., ил.

Крёстный путь: Поэтические произведения / Предисловие Н. Кириленко. – Харьков: Майдан, 2004. – 820 с.

По свежим следам: Воспоминания, эссе. – Харьков: Майдан, 2004. – 136 с.

2.

Мусиенко Олекса. Иван Гнатюк. – Литературная Украина, № 28 (4437). – 1991. – 11 июля; то же: С порога смерти. Писатели Украины – жертвы сталинских репрессий / Авт. кол.: Бойко Л.С. и др. – К.: Рад. письменник, 1991. – Вып. І / Сост. О. Г. Мусиенко. – С. 134-137.

Архив ХПГ: Интервью И. Гнатюка 11 октября 2000 года. Архив ХПГ: Интервью И. Гнатюка 11.10.2000. https://museum.khpg.org/1228861227 Сверстюк Е. Твоя мера правды: О воспоминаниях И. Гнатюка // Сучаснисть. – 2001. – Ч. 5. – с. 99–104. Ткачук Ярема. Ураганы. Книга памяти. – Львов: Изд-во «СПОЛОМ», 2004. – 115 – 120. Международный биографический словарь диссидентов стран Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР. Т. 1. Украина. Часть 1. – Харьков: Харьковская правозащитная группа; «Права человека». – 2006. – 1–516 с.; Часть 2. – 517–1020 с.; Часть 3. – 2011. – 1021–1380 с.: Гнатюк Иван, с 1090-1093: https://museum.khpg.org/1228860599 Движение сопротивления в Украине: 1960 – 1990. Энциклопедический справочник / Предисл. Осипа Зинкевича, Олеся Обертаса. – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с., 56 ил.; Гнатюк: с. 141-142; 2-е изд., 2012. – 896 с. + 64 ил.; Гнатюк: с. 157. Воспоминания об Иване Гнатюке / Сост. П. Сорока. – Изд. 2-е, расш. и доп. – Тернополь: [Астон], 2010. – 200 с.

Ткачук Ярема. Ураганы. Книга памяти. – Львов: Изд-во «СПОЛОМ», 2004. – 115 – 120.

Коваль Роман. Иван Гнатюк – поэт-всадник. К 75-летию со дня рождения. – «Непоборимая нация», 2004. – Июль.

Василий Овсиенко, Харьковская правозащитная группа, 9.12.2008. Последняя вычитка 23.05.2016.

Знаков 14 370