Последний лоцман днепровских порогов, педагог, краевед, политзаключённый.

Из семьи потомственных лоцманов днепровских порогов, рыбаков и хлеборобов. Родился в 5 км от Кодацкого порога, рос под его шум. С малых лет освоил все сельскохозяйственные работы. До 1921 окончил четырёхклассную школу, но из-за голода прекратил обучение. Ещё успел прочитать книги Андриана Кащенко о казачестве — впоследствии большевики их изъяли из библиотек. Руководил драмкружком «Просвиты».

От природы был очень сильным, выносливым. С 1926 г. бывал с отцом в днепровских порогах в дубе, был плотовщиком гребцом, с 19 лет был атаманом плота, а в 21 год помощником лоцмана. Тогда познакомился с Дмитрием Яворницким. В 1932 г. должен был лоцманствовать самостоятельно, но в том году пороги затопили воды Днепрогэса.

В комсомол верующий отец вступить ему запретил. В 1929–1932 гг. О. окончил вечернюю школу, работая в колхозе без какой-либо платы. Во время голода дошёл до крайнего истощения. В 1932 г. поступил на подготовительные курсы Института профессионального образования (где получал 200 г хлеба), поступил на социально-экономический факультет Днепропетровского университета. Когда в 1935 г. его геолого-географический отдел ликвидировали, поступил на одноимённый факультет Харьковского университета. С учётом сданных в Днепропетровске дисциплин, окончил его в 1937 г. Женился на учительнице Оксане Яковлевне Коваленко, сын Александр 1938 г. р.

Был направлен в Мелитопольский сельскохозяйственный институт преподавателем геологии и географии на вечерних курсах. Чтобы получить квартиру, взял несколько часов географии и астрономии в средней школе. Увлёкся краеведческой работой с детьми. Его пригласили в Запорожский областной Дворец пионеров, который действовал в Мелитополе. Через три года кружок О. вышел на первое место в области и третье в Украине, был награждён денежной премией и двухнедельным путешествием по Крыму. Был также лектором областного лектория.

В 1940 г. О. пригласили преподавателем географии в Запорожский педагогический институт, но поскольку факультет не открылся, то работал в школе на о. Хортица. Написал очерк и ряд статей об этом острове. Развернул большую краеведческую работу на Хортице, в частности, внёс предложение в областное управление образования устроить ученическую экспедицию от Запорожья до Перекопа по следам Врангеля. Со своими учениками прошёл от Хортицы до села Беленького, собрал богатейший исторический, краеведческий, фольклорный материал. Его школьный музей был богаче, чем областной краеведческий.

Через неделю после начала войны мобилизован. Поскольку в университете прошёл высшую военную подготовку по специальности «артиллерия», то служил наводчиком в Севастополе. Затем его переводили на Калининский, Прибалтийский, 3-й Украинский фронты. Как командир батареи, лейтенант, в 1943 г. должен был вступить в партию. Участвовал в прорыве румынского фронта, прошёл с боями Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Имел медали за взятие Будапешта и Вены, был контужен, из-за чего в дальнейшем не слышал на одно ухо. После войны был переброшен в Болгарию.

В 1946 демобилизован. Получил назначение директором Братского педагогического училища в Николаевской обл.

В 1947 г. из 120 заочников училища на сессию явилось лишь 80. Они пухли от голода. Учитель на селе получал 2,5 кг муки в месяц, а на иждивенцев — ничего. Сам О. с женой-учительницей тоже жил впроголодь. Поехал на сёла с проверкой работы учителей-заочников. Видел опухших от голода вдов фронтовиков и детей. Колхозники имели на трудодень 60–70 г зерна. Придя в облоно, О. увидел опухшую женщину с детьми, узнал, что детей не принимают в приют, и выразил возмущение. Домой к нему в жилище пришла такая же опухшая женщина, которая просила хлеба, а ему нечего было ей дать. Наивный фронтовик был настолько потрясён, что, отбыв уроки, в тот же вечер написал письмо в ЦК ВКП(б), изложив конкретные факты голодной смерти детей: «Нельзя допустить, чтобы гибли дети — это же наша смена, наше будущее. Примите какие-то меры».

Власть «приняла меры» через три месяца, как раз тогда, когда О. отвёз жену в роддом: 27.10.1947 г. он был арестован и в феврале 1948 г. осуждён в Николаеве по ст. 54-10 УК УССР («антисоветская агитация») на 10 лет. Хотя по этой статье не предусматривалась конфискация имущества, во время обыска энкавэдэшники забрали и поделили между собой часы О. и жены, которые он купил в Болгарии, выпавший золотой зуб жены, офицерский мундир и сапоги, именной подарок — ружьё.

Месяц О. сидел на пересылке в Днепропетровске. В Омске год работал на лесоповале, потом бригадиром строительной бригады. Затем его послали на лесоповал в бассейн реки Аргунь Хабаровского края. Пилил лес, строил бараки и дороги. Впоследствии переведён на строительство Комсомольска-на-Амуре как штукатур и маляр, потом на лесоповал на о. Сахалин. Его, как честного и грамотного человека, поставили зав. лесобиржей, чтобы прекратить приписки и кражи леса. О. справился с этим, и начальник лагеря дал ему хорошую характеристику, заверив, что его освободят досрочно. Тем временем его брат-полковник, как родственник «врага народа», не мог продвигаться по службе. Он пошёл на приём к С. Ковпаку, заместителю Председателя Президиума Верховного Совета УССР, рассказал о деле брата. Ковпак пообещал помочь.

В лагерях не было газет, книг и радио, поэтому среди заключённых популярны были так называемые «романисты», которые умели хорошо рассказывать. У О. были широкие знания, хорошая память, фантазия и талант рассказчика. Он рассказывал о казаках, в частности, о походах Ивана Сирко, о днепровских порогах, о Суворове, Багратионе, чем заслужил уважение заключённых.

Как зав. лесобиржей, О. имел право круглосуточно выходить за зону. Он приносил больным цингой лесные ягоды, так как и сам дважды болел цингой. Летом 1953 г., собирая ягоды, обратил внимание, что в одном месте они очень крупные. Провалился — и обнаружил, что здесь разложились трупы расстрелянных заключённых. Сказал в бараке: «Это такие крупные ягоды от крови наших братьев». Его вызвал оперуполномоченный и велел показать, где растут такие крупные ягоды. «Вот сволочи, — сказал он. — Дело сделали, а спрятать не сумели, дурачьё». И приказал: «Про это больше ни слова никому. Гавкнешь — тоже тут будешь».

Через несколько дней О. лишили права выходить за зону и взяли на этап на Колыму. Как географ, он знал, что спокойный сезон на Охотском море уже закончился, начинаются штормы. Этапные суда часто гибли. Это подтверждали и бывалые заключённые. О. договорился с несколькими друзьями, что они откажутся идти на этап, будут требовать санкции прокурора по надзору. Но в день этапа друзья сломались. О. же не откликнулся на вызов. Охрана проверила оставшихся, обнаружила его и силой потащила на этап. Но он схватился за дерево: двое не могли оторвать. Когда четверо начали тащить его, он заложил руку за корень дерева и держался до последнего. Когда его укусил конвойный пёс, вся зона подняла крик. Начальник этапа, удивлённый его отчаянной борьбой, спросил, почему он не хочет идти. О. сказал, что его тошнит даже в машине: если нужен его труп, то пусть застрелит здесь. С его малым сроком не должны брать на Колыму, его скоро должны освободить. Кроме того, он предчувствует, что этот этап погибнет в море. Начальник конвоя сказал: «Я этого человека не беру». Действительно, это судно, которое везло 1650 заключённых, затонуло во время шторма.

В марте 1954 г. О. был досрочно освобождён со снятием судимости. Вернулся в родной край, но его нигде не брали на преподавательскую работу. Работал физически.

Только в 1961 г., добившись реабилитации, О. стал учителем географии и астрономии вечерней школы в родном селе, а через два года её директором. Но ненадолго. Однажды на перемене к нему подошла группа старшеклассников, которые спросили, был ли гетман Мазепа предателем. Директор сказал: «Мазепа никогда не предавал Украину». Его вызвали в райком партии и уволили с должности директора. О. пошёл учителем в школу № 61 Днепропетровска, где работал до выхода на пенсию в 1970 г.

О. общался с творческой молодёжью Днепропетровщины, в частности, с Иваном СОКУЛЬСКИМ. Круг его общения — доктор филологии Анатолий Поповский, краевед Николай Чабан, академик Анна Швыдько, писатели, историки.

Все годы, даже выйдя на пенсию, О. вёл уроки и кружки краеведения и народоведения в школах, ПТУ, в техникумах, читал отдельные лекции студентам, воспитывал у детей и молодёжи любовь к родной земле. При независимости по его инициативе школа № 107 и детский сад № 270 в Лоцманской Каменке перешли на украинский язык преподавания и воспитания.

Ещё в 1985 г. О. написал «Воспоминания лоцмана порогов Днепровских», отрывки из которых в 1989 г. публиковались в областной газете «Заря», во львовском журнале «Дзвін». Печатно книга выходила в 1998 и 2000 гг. О. создал в 1994 г. в Лоц-Каменке музей лоцманов, за что, вместе с книгой, был удостоен премии им. Д. Яворницкого областного отделения Союза писателей. Подготовил книги «Воспоминания», «Степи Украины», «Лоцманы Днепровских порогов». Разбирался в садоводстве, в травах.

О. был делегатом Учредительного съезда Общества украинского языка, его активным членом. В его усадьбе в марте 1989 г. состоялось учредительное собрание Сичеславского краевого руха, он был заместителем председателя областной организации Всеукраинского общества политических заключённых и репрессированных, принимал участие в праздновании 500-летия казачества в Капуловке. Пользовался уважением, его часто приглашали на встречи, имя его занесено в «Золотую книгу Украины».

Жена О. умерла в 1995 г. Есть сыновья Александр 1938 и Владимир 1947 г. р., внуки Игорь, Оксана, Лилия, правнуки Мирослав, Руслан, Леонид — прежде всего им старый лоцман адресовал свои воспоминания.

О. похоронен на старом кладбище в Лоцманской Каменке, которая стала частью Днепропетровска.

Библиография:

1.

Сквозь сталинские лагеря смерти / Подготовил Н. Чабан // «Знамя юности». — 1989. — 10, 13, 15, 20, 22 июня; Также: «Зона». — 1998. — №13. — С. 20–45.

33-й: голод: Народная Книга-Мемориал / Сост.: Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. — К.: «Рад. письменник», 1991. — С. 206–207.

[Воспоминания] // «Дзвін», 1993. — №№ 7, 8, 9.

Казацкий кулеш // «Заря». — 1997. — 17 мая.

Воспоминания лоцмана порогов Днепровских. — Днепропетровск: «Січ», 1998. — 159 с.; 2-е изд., с предисловием: Днепропетровск: «Поліграфіст», 2000. — 184 с.

Музей… едва ли не единственный в мире // «Джерело».— 1998.— 27 нояб. — С. 8.

Днепровские рыцари. — Днепропетровск: «Поліграфіст», 2000. — 184 с.

Степи Украины. Весенняя степь нашего края: Поэтические эссе // Сичеславщина: Краеведческий альманах. Вып. 4. — Днепропетровск: ДОУНБ, 2002. — С. 52–60.

Сокровища Приднепровской степи / Под ред. Г. К. Швыдько. — Днепропетровск, 2002.— С. 61–62; Также: http://www.libr.dp.ua/region/Sicheslav_4.htm .

2.

Чабан Н. Подчинялись пороги лоцману // «Заря». — 1991. — 23 янв.

Анатолийчук П. Слово о рыцаре, закалённом в волнах днепровских порогов // «Борисфен». — 1995. — №4. — С. 16–17.

Достойный правнук прадедов славных // «Днепровская панорама». — 1996. — 23 янв.

Квитка Б. Живая история // «Приднепровская магистраль». — 1996. — 17 ноября.

Матющенко Б. Лоцман — и этим всё сказано // «Днепровская панорама». — 1997. — 20 авг.

За наукой к Григорию Никитовичу // «Днепровская правда». — 1998. — 24 июля.

Калинова Д. Живая слава лоцманов // «Наш город». — 1998. — 24 июня.

Криничный О. И поговорили интересно, и почтили достойно // «Джерело». — 1998. — 27 нояб.

Василенко В. О. [Рецензия на книгу] Григорий Омельченко. Воспоминания лоцмана порогов Днепровских. — Днепропетровск: «Січ», 1998. — 159 с. // Южная Украина XVIII-XIX века: Записки науч.-исслед. лаборатории истории Южной Украины ЗГУ. Вып. 4 (5). — Запорожье: РА «Тандем-И», 1999. — С. 275.

Швыдько Г. К. Последний лоцман — лауреат литературной премии // Южная Украина XVIII-XIX века: Записки науч.-исслед. лаборатории истории Южной Украины ЗГУ. Вып. 4. — Запорожье: РА «Тандем-И», 1999. — С. 296–297.

Зобенко О. Будто глоток живой воды // «Заря». — 1999. — 29 дек.

Соболь Владимир. Легендарный лоцман // «Джерело». — 2000. — 14 янв.

Довгалюк Сергей. Днепровские пороги // «Украина молодая», 2000. — 27 июля.

Днепровский лоцман преодолевает океан // «Бористен». — 2000. — №9. — С. 8.

Архив ХПГ: Интервью с Г. Омельченко 5.04.2001 г.

Зобенко А. Живые свидетели славы, которая “не вмре, не загине...” // «Днепр вечерний». — 2001. — 15 окт.

Чабан Н. Душа улетела за пороги. [Некролог] // Сичеславщина: Краеведческий альманах. — Вып. 4. — Днепропетровск: ДОУНБ, 2002. — С. 61–62; То же: Днепропетровская областная универсальная библиотека, http://www.libr.dp.ua/region/Sicheslav_4.htm

Поповский Анатолий. Григорий Омельченко. Очерк о жизни и деятельности… http://www.irp.dp.ua

Василий Овсиенко, Харьковская правозащитная группа. 11.05.2008.

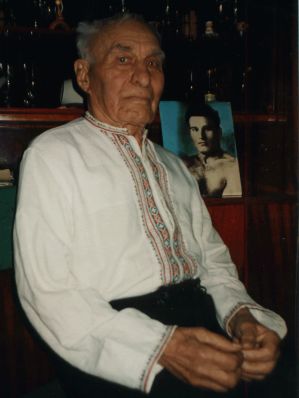

Григорий Омельченко со своим портретом студенческих времён. Снимок В. Овсиенко 5.04.2001.