Мы уже писали о том, как москвич Георгий Шахет пытался получить доступ к уголовному делу своего деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году на основании декрета ВЦИК от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении социалистической собственности» – печально известного «Закона о трёх колосках». Вниманию читателей – рассказ адвоката Правозащитного центра «Мемориал» Марины Агальцовой, которая представляла интересы Шахета в судах.

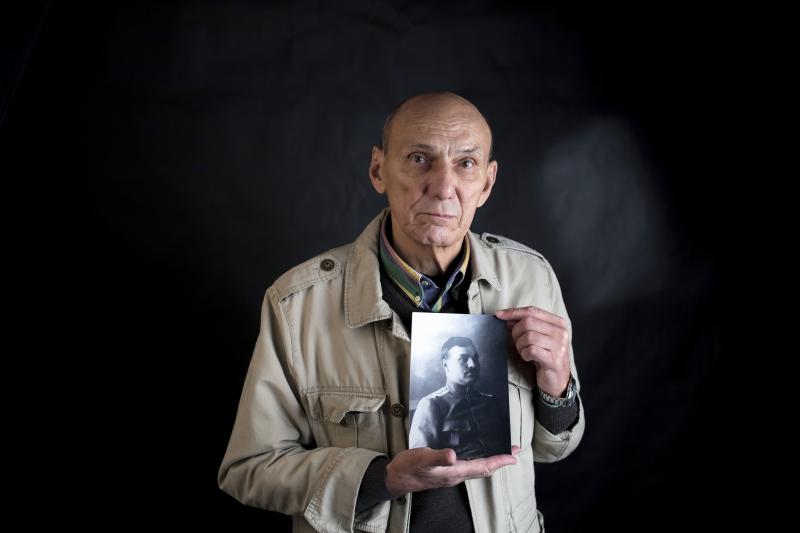

Георгий Шахет

Серия 1. «Почему?»

Просьбы «просто сходить в суд» я не люблю. Чтобы вести нормальный диалог с судьями и не чувствовать себя идиоткой, надо разбираться в фактах и нормативной базе.

– Но мы не можем отпустить такого милого дядюшку одного в апелляцию. Да, понимаем, что вы не работали в суде первой инстанции. Но может, поможете? – осторожно спросила Ирина из исторического «Мемориала» в сентябре 2018-го. Исторический «Мемориал» занимается исследованием советских репрессий. Закрытые архивы, а следовательно, и невозможность понять, что происходило на самом деле – особая боль «Мемориала».

Времени, как всегда, не было, но дело Шахета об отказе в доступе к материалам расстрелянного в 1933 году дедушки всколыхнуло давние мысли.

Август 2016-го, Сараево (Босния и Герцеговина). С окрестных гор спускался холод. Я закуталась в одеяло на балконе кафе, но ноги мёрзли в лёгких босоножках. В вечернем воздухе перемигивались огни.

Справа сидел Чарльз из Руанды. С виду типичный тутси – под два метра ростом и очень худой.

Чарльз – единственный из семьи остался жив после геноцида. В 1994 году хуту – этническая группа в Руанде – организованно убивали другую этническую группу – тутси. За три месяца резни хуту убили около миллиона тутси. И изнасиловали около 500 тысяч женщин-тутси.

– Почему не убили тебя? – спросила я и удивилась нелепости вопроса.

– Не успели. Когда зарезали семью, главарь местных хуту вдруг показал на меня пальцем и сказал: «Не трогайте его. Он будет последним тутси, которого мы убьём. Пусть наши дети запомнят, как выглядели эти предатели». Так я выжил. А через три месяца в гражданской войне победил Патриотический фронт и геноцид закончился.

Чарльз говорил размеренно и почти без эмоций. Французский, на котором велась беседа, придавал его словам мелодичность и лёгкость. Постороннему слушателю беседа могла показаться светской болтовнёй. Но от услышанного тошнило, в горле стоял неприятный ком, а в груди ныло.

– За три месяца хуту убили 1/11 страны… Как после этого тутси могли жить рядом с убийцами и насильниками? – переборов ком, спросила я.

– Новое правительство грамотно работало с народной памятью. До геноцида разделение на этнические группы было везде: в паспортах, в школах, на работе. После геноцида правительство отменило разделение на группы. Объединение руандийского народа стало национальной идеей и главным политическим нарративом.

Руандийцы хотели правды: как случилось, что за сто дней убили миллион невинных людей. Ещё они хотели найти тела убитых родственников, найти и осудить преступников («génocidaires», то есть тех, кто совершил геноцид).

К 2000 году в Руанде ожидали суда 130 тысяч génocidaires. Государственным судам потребовалось бы около 200 лет, чтобы «переварить» такое количество обвиняемых. Поэтому в стране учредили 12 тысяч неформальных, «травяных» судов, которые и разбирали дела палачей. Суть этих судов – докопаться до правды и восстановить мир. Начиная с 2004 года, через эти суды прошло 850 тысяч обвинённых в геноциде.

Я удивлённо слушала полуторачасовую лекцию об огромной работе с коллективным сознанием руандийского народа. И один вопрос назойливым комаром звенел в голове. Наш народ тоже пережил ужас сталинских репрессий. Только по официальным данным МВД СССР за период с 1921 по 1954 годы по политическим мотивам было репрессировано 3,8 млн человек. Из них около 700 тыс. расстреляно. Ни в девяностые, ни позже работа по «переживанию» трагедии не велась. Как у нас с исторической памятью о страшных репрессиях? Закрыт ли коллективный гештальт?

* * *

Когда через два года Ирина из исторического «Мемориала» просила взять дело Шахета в апелляции, я вспомнила разговор в сараевском кафе и поняла: это – мой шанс. Шанс через социально-судебный эксперимент понять, готовы ли мы как народ выяснить и принять правду о сталинских репрессиях.

И этот эксперимент начинался с дела об архивах.

Серия 2. «Суды»

– Вы хотите, чтобы Мосгорсуд обязал прокуратуру направить дело Заботина в суд для реабилитации? Но мы же не можем обязать её! Это её дискреционные полномочия, – хмурился председатель апелляционной коллегии Мосгорсуда.

Вместе с «Командой 29» мы уже два года бьёмся, чтобы помочь актёру Георгию Шахету получить доступ к материалам дела его расстрелянного в 1933 году деда Павла Заботина. Павел не был реабилитирован, доступ к документам возможен только после его реабилитации. Мы пошли в прокуратуру реабилитировать. Но реабилитировать прокуратура не хочет. Считает, что расстреляли его правильно, без политических мотивов.

Павел Заботин

– Вот смотрите, есть закон о реабилитации жертв политических репрессий. В нём есть два механизма, как реабилитировать. Первый – через прокуратуру. Если прокуратура видит, что расстрелянный был репрессирован по политическим мотивам, то она сама же и реабилитирует его. Если прокуратура считает, что нет оснований реабилитировать, то отправляет дело в суд. Чтобы суд в состязательном процессе пересмотрел приговор и решил: надо было расстреливать человека за украденные стекло и кирпичи или нет, – я объясняла, что отправлять дела в суд обязательно в делах, когда судили «тройки», то есть внесудебные органы, как в нашем деле. У человека не было нормального состязательного суда, с адвокатом. Более того! Он и на суде не мог присутствовать. И обжаловать приговор не мог. В борьбе с «врагами народа» о таких мелочах не думали. Поэтому в этой категории дел прокуратура не имеет дискреционных полномочий. Она обязана отправить дело в суд, даже если считает, что там нет оснований для реабилитации.

– Уважаемый суд, – продолжала я, – мы обратились за пересмотром приговора от 1933 года в Мосгорсуд в рамках второго механизма по закону о реабилитации. По этому механизму можно обжаловать, если нет политического мотива в уголовном деле, или если осудили совокупно по политической и неполитической статьям. И Мосгорсуд нам отказал в рассмотрении. Сказав, что здесь явно политическая репрессия. И что только через прокуратуру. А в кассационном порядке нельзя. Получается, что если вы откажете нам в обжаловании решения прокуратуры, то пересмотреть приговор никак нельзя. Вынесенный тайно, без суда, без обвиняемого, за украденные стекло и кирпичи расстрельный приговор в таком случае останется непересмотренным. Поэтому мы просим удовлетворить нашу жалобу.

Но, видимо, плохо просила. Оставили в силе. Будем обжаловать дальше. И готовиться к жалобе в Конституционный суд.

Серия 3. «В архивах»

– В читальном зале нельзя самостоятельно фотографировать. Только по договору. Удалите, пожалуйста, все фото, – вежливо сказал сотрудник читального зала и протянул два экземпляра договора.

Damn it! Не то, чтобы жалко 30 рублей за фото одной страницы. Но в российских архивах страшная бюрократия. Посчитать страницы, заполнить договор, ждать пять дней подписания. И только потом приходить фотографировать.

У каждой страны свои архивные «заморочки». В Америке, например, нельзя пить и есть во время работы. И нельзя без зелёных перчаток касаться документов. Зато фотографировать можно. В российских архивах можно пить, есть, и без перчаток, но фотографировать нельзя.

В архиве я искала документы по разработке закона о реабилитации жертв политических репрессий. В деле актёра Шахета суды странно толкуют закон. Они запрещают доступ к уголовному делу расстрелянного в 1933 году деда Шахета, потому что он не реабилитирован.

Реабилитировать как жертву политических репрессий может прокуратура. Но в нашем случае не хочет. Говорит, что политических репрессий нет. Обжаловать отказ нельзя – суд не вмешивается в дискреционные полномочия прокуратуры. Пересмотреть приговор по УПК тоже нельзя. Мосгорсуд считает, что деда Шахета расстреляли по политическим мотивам. Поэтому отказывается принимать жалобы и отправляет в прокуратуру.

Политические репрессии – сложная тема для общества. И личность Сталина – сложная. Он – лидер страны-победителя во Второй мировой. При нём СССР стал мировой, индустриальной державой. Но расстрелы за кирпичи, лагеря за колоски, насильственные переселения народов в моих глазах перечёркивают все заслуги. Но, видимо, так думает меньшинство. Согласно социологическому опросу, 70 % россиян оценивают положительно роль Сталина. А значит, даже признавая факт бессмысленного террора, большинство предпочитает его не замечать. Ведь помнить положительное приятнее, чем трагическое.

Судьи не берутся из вакуума. Они из общества. Поэтому я понимала, что борьба за доступ к документам и за возможность пересмотреть несправедливый приговор будет длительной. Я также понимала, что апеллировать к логике и разуму не стоит. Нужны доказательства, что когда закон принимали, имели в виду другое. И эти доказательства могли быть в архивах. Их я и искала.

Когда стало ясно, что сфотографировать не получится, я вынула ноутбук и стала выписывать. Через пять дней, наконец, справилась с первой частью папок. В архиве нельзя взять за раз больше определённого количества страниц. Поэтому архивный аппетит я разбила на два раза.

На пятый день, с облегчением отдав первую стопку, заказала вторую. Приехала через три дня. Но папки не пришли.

– А когда будет? – расстроенно спросила я у архивного работника.

– Мы не можем выдать документы. Там персональные данные: адреса и телефоны людей.

– Но в законе о персональных данных сказано, что на архивные документы он не распространяется.

– Звоните заведующей.

После короткого и вежливого спора заведующая выдала вторую причину отказа. Личная тайна.

– А что там из личной тайны? – поинтересовалась я у заведующей.

– Адреса и телефоны.

– Но эта информация не личная тайна. Это персональные данные.

Устав спорить, заведующая сказала: «Документы дать не можем. В инструкции написано».

– Но в папках, которые я изучала раньше, были и адреса, и домашние телефоны людей, – чуть не выпалила я. Но вовремя опомнилась. Кто знает, ещё и к ним закроют доступ.

Ладно, без этих документов прорвёмся.

Тем временем Верховный суд истребовал из Головинского районного суда дело об отказе в доступе к уголовному делу. Скрестила пальцы!

Серия 4. «Накануне Верховного суда»

– Трусость и судейский конформизм – два объяснения, почему я не стал продолжать двухлетнюю стажировку для получения статуса судьи. Судьи боятся рисковать и принимать решения, которые хотя и считают правильными, но которые непривычны или новы. Боятся «про запас», что такие решения не устоят в вышестоящей инстанции. Поэтому легче отказать в надежде, что вышестоящая инстанция наберётся духу и исправит.

Высокий и худой, он был самым умным студентом на юридическом факультете Центрально-Европейского университета. Он анализировал, сопоставлял и обобщал как бог. Его по-академически выхолощенные письменные работы заставляли зевать, и в то же время поражали философской глубиной, если предварительно заправиться литром кофе, чтобы не заснуть на первой странице.

Если бы не разговаривала с австрийцем, я бы подумала, что разговариваю с соотечественником.

А ведь у России с Австрией больше общего, чем я думала. Многие дела «Мемориала» и до суда не должны доходить – настолько в них всё понятно. Например, когда человека похитили, а потом не было нормального расследования исчезновения. Там всё настолько ясно, что когда дело доходит до Европейского суда, даже правительство России говорит, что не надо было тратить много времени юристов для работы над делом. Дело фактически и юридически простое – нарушения очевидны.

Или вот, например, наше дело Шахета о доступе к архивным документам нереабилитированного. Закон о реабилитации даёт право получить доступ к документам реабилитированных, обходя требования закона об архивах. Закон об архивах запрещает выдачу документов с личной тайной в течение 75 лет.

Закон о реабилитации предоставляет привилегии родственникам реабилитированных в доступе к архивам. Оно и понятно: если государство реабилитировало, значит, признало, что незаконно репрессировало человека по политическим мотивам.

Но наши суды толкуют привилегию так, будто она запрещает доступ к материалам нереабилитированных. Получается, что документы нереабилитированных секретнее материалов с гостайной. Если в отношении последних есть надежда, что когда-то их рассекретят, то досье нереабилитированных, по мнению судов, под вечным грифом секретности. Когда я это объясняла судьям, они вроде бы понимали абсурдность отказа и согласно кивали. Но засиливали1 отказ.

Весь год, что веду дело, меня волновал вопрос: у какого суда найдётся судейская смелость, чтобы наконец разрешить доступ к архивам 80-летней давности?

Готовили дело в Конституционный суд. Но неожиданно судья О. В. Николаева из Верховного суда решила, что «доводы кассационной жалобы Шахета Г. О. заслуживают внимания, в связи с чем кассационная жалоба с делом подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции».

Завтра, 5 июля 2019 года, оценим смелость Верховного суда. Приходите и вы.

Серия 5 и последняя. «Верховный суд и после»

– Мои коллеги неправильно толковали закон. Поэтому поддерживаем доводы кассационной жалобы. Просим суд жалобу удовлетворить и направить дело на новое рассмотрение, – как гром среди ясного неба прозвучал интеллигентный голос представителя МВД. От такого сюрприза я даже неожиданно сильно толкнула партнёршу по столу, юриста Анну Фомину из «Команды 29», мол, смотри, что творится.

Интересный замес, подумала я. Даже наш оппонент – МВД – согласен с тем, что мы правы. Однако московские суды полтора года утверждали, что мы не правы.

Полтора года мы боремся за доступ к материалам расстрелянного во время сталинских репрессий Павла Заботина – дедушки актёра Георгия Шахета. МВД и вслед за ним суды трёх инстанций нам отказывали. Говорили, что дедушка Заботин не реабилитирован, а следовательно, доступ к документам закрыт навсегда. Суды обосновывали это ссылкой на Тройственное положение2. При этом ещё в 2016 году Верховный суд признал, что Тройственное положение не относится к вопросам доступа к материалам нереабилитированных.

Георгий Шахет

Когда на заседании 5 июля 2019 года даже МВД поддержало жалобу, мы понимали, что суд примет решение в нашу пользу. Суд пошёл даже дальше наших ожиданий – не только отменил решения нижестоящих судов, но и решил не отправлять дело на новое рассмотрение. Обязал МВД предоставить доступ к материалам.

В решении от 5 августа Верховный суд сказал, что вопрос доступа к материалам нереабилитированных регулируется только законом об архивном деле, а не Тройственным положением. Закон об архивном деле даёт возможность ознакомиться с материалами, в которых есть личная и семейная тайна, по прошествии 75 лет. Наличие личной тайны, кстати, на практике всегда презюмируется архивами.

Суд сделал ещё одну важную ремарку. Он указал, что тайна следствия и судопроизводства не распространяется на запрашиваемые документы:

«Ссылка суда первой инстанции на пункт 2 Указа Президента Российской Федерации „Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера“, который устанавливает, что к сведениям конфиденциального характера отнесены сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, с учётом изложенных выше обстоятельств, а также с учётом срока создания документов (более 75 лет), с которыми просил ознакомиться административный истец, и отсутствия сведений о том, что материалы данного уголовного дела составляют государственную тайну, является безосновательной».

Суд, правда, не стал развивать эту логику дальше и не объяснил, когда следственные и судебные документы теряют «тайну» и становятся архивными. Лет пять назад я пыталась ознакомиться с документами из судебного архива – с ними знакомят только стороны производства. Ссылаются при этом на Гражданский процессуальный кодекс. То есть закон об архивном деле на эти документы якобы ещё не распространяется.

Вчера пошли в архив знакомиться с долгожданным делом. Милая тётушка из архива МВД нам даже спасибо сказала, что выиграли дело. Говорила, что ей было больно отказывать в доступе, но внутренние инструкции и Тройственное положение её обязывали. Теперь планирует поднять вопрос с руководством о разрешении доступа.

Два ветхих тома из далёких 1932–1933 годов об обвинении 23 человек. На дедушку Шахета есть:

• собственное признание;

• показания других людей, проходящих по делу;

• ордер на проведение обыска-ареста в квартире (протокола обыска нет);

• протоколы очных ставок;

• личное дело, в котором нет ни одной страницы;

• обвинительное заключение на 14 страницах.

А вот приговора нет. «Тройки» не выносили приговора с подробным анализом аргументов и доводов. Они просто «одобряли» обвинительные заключения, штампуя иногда до 500 приговоров в день. Поэтому в деле содержится лишь выписка из протокола заседания «тройки» ОГПУ (объединённого государственного политического управления): «Заботина Павла Фёдоровича расстрелять. Имущество конфисковать».

Личных вещей дедушки Шахета в деле не нашли. Нет и списка конфискованного, хотя конфисковали вплоть до детских вещей.

– Пусто вдруг стало, – сказал доверитель. – Мы боролись за дело полтора года, а как-то намного яснее обвинение против Заботина не стало.

Мне тоже обвинение яснее не стало – обвинительное заключение не перечисляет доказательства, а лишь констатирует версию следствия. Со всем остальным придётся ещё разбираться. Но главным остаётся то, что мы пробили завесу тайны и получили доступ к материалам нереабилитированных. Та милая тётушка из архива сказала, что мы первые, кому это удалось.

Надеюсь, что выигрыш поможет не только нам.

Марина Агальцова (фото: 7x7-journal.ru)

Опубликовано на языке оригинала на сайте ПЦ «Мемориал» 06.9.2019

Фото © Влад Докшин, «Новая газета»

Предыдущие публикации:

• «Враг народа», расстрелянный на основании тайной инструкции

• РФ: Внук получит доступ к уголовному делу деда, осуждённого «тройкой»

1 Делать так, чтобы постановление, решение, определение, закон и т. п. вступил в силу (профессиональное арго юристов). – Примечание переводчика.

2 Тройственное положение ФСБ, Минкульта и МВД – подзаконный акт закона «Об архивном деле», согласно которому по нереабилитированным стали выдавать анкетные данные, но не предоставлять доступ к делам. – Примечание переводчика.