Один из последних узников совести в СССР, осужденный за «кражу» книг из синагоги на Подоле, автор рассказов, получивший известность под псевдонимом Абраша Лукьяновский, раввин Натан (Носон) Вершубский выступил по приглашению главного раввина Киева и Украины Якова Дова Блайха на месте «преступления» — в Главной синагоге Киева. О соблюдении шабата в советском вузе, стукачах в кипах и операх в погонах, аресте и следствии, подставе от адвоката — Виктора Медведчука — и вмешательстве в судьбу узника Маргарет Тэтчер — в эксклюзивном интервью для «Хадашот».

— Рав Носон, как мальчик из московской интеллигентной семьи (отец — журналист, мама — инженер) стал «религиозным мракобесом»?

— Мои светские друзья о таких, как я, обычно говорят: «ударился в религию», почему-то считая, что к вере приходят лишь в поисках выхода из сложной жизненной ситуации. Но у меня было счастливое детство — я просто хотел исправить историческую несправедливость, восстановить прерванную еще отцами и дедами связь.

— И деды — в широком смысле этого слова — стремления не оценили?

— В семье шла война по этому поводу. В свое время папа ушел на фронт добровольцем, обманув военкомат и приписав себе четыре месяца, которых ему не хватало до 16-ти. Оказался на передовой, дошел до Берлина, где его — уже 18-летнего — призвали на срочную службу. Бабушка написала Ворошилову — не помогло, еще три года отслужил в Германии.

Когда вернулся — вся грудь в орденах — мог поступать куда угодно, — ветеранов принимали без экзаменов. Выбрал филфак, мечтая стать журналистом, — и таки стал им. Но потом запретил нам — своим детям — идти по гуманитарной стезе. Я, впрочем, математику всегда любил, учился в физматшколе при МГУ, побеждал на олимпиадах по физике и математике, поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).

Мы спорили ночи напролет, отец был агностиком и убежденным коммунистом, но ничего не мог поделать с моей убежденностью и отчасти сам был в этом виноват — он с младых ногтей приучал меня к самостоятельности. Я с очень раннего возраста ездил в транспорте, папа учил меня всему — от правил выживания зимой в лесу до выбора друзей. И теперь не мог меня переспорить, когда я сам выбрал этот путь.

|

|

| В кругу семьи, нач. 1970-х | В 16 лет |

— Одно дело — внутреннее сопротивление, синагога по праздникам, самиздат по ночам и иврит по самоучителю, и другое — практическое соблюдение заповедей. Как это совмещалось с учебой в советском вузе?

— Непросто. Поскольку перед каждой субботой я должен был брать больничный в поликлинике МИИТ, то разработал свой метод имитации гипертонического криза. Простое самовнушение.

— И всегда по субботам?

— Старался, конечно, варьировать — иногда приходил в четверг. Это выручило меня, когда, в начале 1980-х, нависла угроза исключения из института, и я сыграл на опережение, взяв академический отпуск по состоянию здоровья.

— А за что исключить-то хотели?

— По совокупности. Во-первых, было известно, что я хожу в синагогу. Во-вторых, активно вербовал аудиторию для друга — Илюши Когана, который готовил прекрасные лекции по иудаизму для начинающих. Я приводил ему десятки людей — стояли в коридоре, стульев не хватало, и об этом тоже знали.

Был еще один грех. Я обнаружил кладезь еврейской литературы в Московской исторической библиотеке, куда пускали лишь историков и студентов профильных факультетов. И, благодаря ходатайству с кафедры общественных наук, стал завсегдатаем — для конспирации брал полдюжины книг, среди них лишь одну на еврейскую тему. Потом через ту же кафедру получил доступ в спецхран, где были и Еврейская энциклопедия, и «История евреев» Греца, и множество дореволюционных изданий. Полгода я оттуда не вылезал, пока в ректорат не пришло письмо от директора библиотеки со списком всех заказанных мной еврейских книг — именно еврейских, а не взятых для отвода глаз. Это был скандал. Исключали за гораздо меньшее.

— Как реагировали сокурсники, преподаватели?

— Некоторые приятно удивили. Помню, предстоял экзамен по высшей математике — «вышке», которого все боялись как огня. Преподаватель Григорий Иванович Макаренко — украинец из-под Полтавы по прозвищу Паче Чаяния. Захожу в аудиторию, Макаренко поднимает голову: «Дверь заприте, будь ласка…». И продолжает: «Вызвал меня вчера проректор Носарев. Знакомы с ним? Вижу — знакомы… Так вот велел мне поставить вам двойку. Я порядочный человек — делать этого не буду. Давайте зачетку, ставлю четыре. Позовите следующего, будь ласка…».

Гебэшника Носарева я знал прекрасно, у него был зуб на меня еще с тех пор, как этот чекист, по прозвищу Мюллер, увидел меня с магендавидом на шее. Но Макаренко оказался человеком каких один на миллион.

Профессор Григорий Макаренко

Ошибался я и в отношении нашего комсорга Сени, которого обходил за километр. В критической ситуации, когда меня хотели выгнать из института, этот парень с классической еврейской внешностью и фамилией встал и заявил, что комсомольская организация знает Вершубского только с хорошей стороны и не будет ходатайствовать об исключении. Я узнал об этом спустя много лет и был поражен…

— Вы — коренной москвич, но сели за «кражу книг» из синагоги на Подоле. Что привело в Киев в феврале 1985-го?

— Начнем с того, что и мой дед-сапожник, и бабушка — киевляне, переехавшие в Москву в 1925-м. А я в Украине по еврейским делам бывал довольно часто. Мы в Москве были в те годы счастливчиками — нам было у кого учиться — во-первых, оставались еще старики, во-вторых, раз в две недели приезжали иностранцы. Была налажена целая система — люди из Лондона или Манчестера, Нью-Йорка или Балтимора давали уроки иудаизма, привозили книги, тфилин, кошерный сыр, в конце концов. Дальше Москвы они редко выбирались, поэтому я и мои друзья чувствовали, что должны делиться этими знаниями. Тем более, что, будучи студентом МИИТ, я имел право на бесплатный проезд. Одни ездили в Прибалтику, другие — в Питер, а я выбрал украинское направление.

Да и невесту я нашел тоже в Киеве. Спустя год после свадьбы Марина была на девятом месяце беременности — и мы решили навестить ее родителей, живших на Сырце, — это была последняя возможность до родов. К тому же родители жены тоже начинали соблюдать, и им требовалась наша помощь. Так что я использовал отгулы, заработанные на овощной базе, и мы приехали.

Первым делом надо было поставить хупу тестю и теще, которые были женаты 25 лет. Для этого нужен миньян, а где собрать в Киеве десять соблюдающих евреев? Старики на подпольную хупу не пойдут — боятся. Значит, надо объехать всех сионистов, отказников, учителей иврита — тем и занимался.

— И где же вас взяли?

— Прямо у калитки синагоги. Только я вышел, два молодца, стоявшие у белой «Волги» с гэбэшными номерами, подхватили меня под руки и привезли на Владимирскую, 33. А потом целый день думали, что мне пришить. Идеи были разные. Грозились провести обыск в московской квартире и найти антисоветскую литературу. Я честно признался, что всю антисоветскую литературу из дома давно вывез. «А мы найдем», — услышал в ответ.

Здание КГБ УССР на Владимирской, 33

Как раз шла череда посадок — каждый месяц брали кого-то из религиозных евреев. Одного — это было в Самарканде — посадили за то, что он якобы избил председателя религиозной общины чайником по голове. На самом деле он преподавал детям традицию — это, действительно, было серьезно. У другого при обыске нашли пистолет «Вальтер» и патроны к нему — нашли сразу, видно знали, где искать, в отличие от хозяина, видевшего пистолет первый раз в жизни. К третьему — нынешнему спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну — пришли с обыском и, обнаружив благовония для авдалы, арестовали за хранение наркотиков. Пожилого киевлянина-еврея арестовали за избиение шести милиционеров в каком-то провинциальном городе, если не ошибаюсь, Новоград-Волынском, куда он приехал на могилу тестя. На что уж мне обижаться?

— Вы понимали, что этим может кончиться, были готовы к тому, что придется сесть?

— Абсолютно нет. Отец предупреждал: «Посадят», но я ему не верил. А верил в два мифа, рухнувших в момент ареста. Первый миф — сажают, мол, крупную рыбу, а я мелочь — с иностранными корреспондентами не встречаюсь, пресс-конференций не даю, петиций не подписываю, просто изучаю и преподаю Тору. Второй миф — о том, что людей запугивают, прежде чем взять, вызывают в ГБ, предупреждают о последствиях и т.д. Так тоже бывало, но не в моем случае.

— Насколько я понимаю, кто-то должен был дать на вас ложные показания, и их дали…

— Именно так. Сейчас при входе в синагогу мы видим мраморные доски с именами спонсоров, а тогда красовалась одна крупная надпись — НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Председателем был в те годы Мейше Пикман. Еще в Москве Липа Мешорер — сам в прошлом киевлянин, зная о том, что я езжу в Киев, предупреждал: «Мейше — мусор еще с довоенных времен, у него руки по локоть в крови».

Впрочем, с Пикманом я не общался, а говорил с его замом — Мильманом. И когда в ГБ решили судить меня за кражу книг из синагоги, они просто привезли этих двух джентльменов и в соседнем кабинете при открытых дверях диктовали им текст заявления — я это слышал. Они написали все, что им велели: мол, я спрашивал, можно ли взять книги, они ответили, что нет, а я все равно их вынес. Надо понимать, что тогда во всех синагогах Советского Союза чердаки и подвалы были завалены старыми еврейскими книгами, свезенными детьми и внуками соблюдавших евреев — дома они были не нужны, эти буквы никто уже не помнил. В синагоге на Подоле они просто лежали на скамейках, на полу, на подоконниках — их ели крысы и на них гадили голуби — Мильман меня просил, забирай, что тебе нужно.

Cинагога на Подоле. В центре - председатель общины Пикман, справа - заместитель Мильман

Но если нужно посадить, то благовония превращаются в наркотики, под книжным шкафом находят «Вальтер», а пенсионер-еврей, как Шварценеггер, дубасит шестерых милиционеров. В моем случае четыре книги, найденные в сумке, оказываются украденными из киевской синагоги.

В суде (меня уже обрили, а до ареста я был с бородой) я спрашиваю Пикмана: «Вы меня помните, это я к вам подходил?»

— Да!

— А я был с бородой или без?

— Как в протоколе написано, так и есть.

— И все же, ответьте на мой вопрос.

— Я отказываюсь отвечать!

И судья удовлетворяет его отказ ответить. А мы с ним даже не знакомы, я говорил только с Мильманом, который не явился в суд по болезни...

— Вы простили этих людей?

— Даже не знаю, уместно ли говорить о прощении… На этих несчастных стариков было жалко смотреть — я не считал их врагами. Они стали лишь инструментом, не будь их — меня бы все равно посадили.

Я был сегодня в том суде — сейчас это Подольский районный суд на улице Хорива. А тогда уже после процесса какой-то сокамерник-урка, знавший на идише больше слов, чем я, сказал, что в этом зале судили Бейлиса… Хотя Википедия это не подтверждает.

— Адвокатом по вашему делу был очень известный ныне в Украине человек — Виктор Медведчук. Какое он производил впечатление?

— Мои родственники, разумеется, искали адвоката. Но все, к кому они обращались, узнав, что дело находится под контролем КГБ, наотрез отказывались меня защищать. Бабушка моей жены — в прошлом член Верховного суда УССР — сохранила связи в этой среде, но и ей отказывали. Отец нашел в Москве хорошего и смелого адвоката, который готов был взяться за мое дело, но честно предупредил, что ему просто не дадут доехать до Киева — вплоть до того, что поезд сойдет с рельс.

Пока кто-то не подсказал, мол, есть в Киеве один адвокат — сам капитан КГБ, но за такие дела берется. В результате, обратились к Медведчуку. Ни на что, он, разумеется, повлиять не мог, да и адвокат был никакой. Я сам, сидя в камере, штудировал УК СССР — и этим зарабатывал — за дневную пайку сахара составлял прошения зэкам, жалобы прокурору по надзору, требования о пересмотре дела и т.д. Точно так же я сам подготовил вопросы к экспертам по моему делу, оценившим «украденные» книги в 700 рублей, хотя они не могли прочесть, что там написано.

Ул. Хорива, 1980-е годы. Фото: starkiev.com

Медведчук не задал экспертам ни одного вопроса. Правда, каждый раз, приходя ко мне в Лукьяновскую тюрьму, он проносил в кармане рубашки кошерную шоколадку, упаковочку кошерного сыра и письмо от жены — хотя делать это был не обязан, в СИЗО письма запрещены. Ничего мы с ним во время этих встреч не обсуждали — он ждал, пока я съем шоколадку, чтобы забрать обертку, и напишу ответное письмо жене.

Впрочем, одну подлость он таки совершил. Несмотря на все его уговоры, я отказывался признавать вину. А он настаивал — признаете вину — я подам на помилование. Уже в суде, когда я сидел в подвале в клетке для подсудимого в перерыве между заседаниями, Медведчук передал мне, мол, отец считает, что я должен признать вину. Контактов с отцом у меня не было, он вообще с трудом попал в зал заседаний. Когда зал открыли в 9 утра, все места уже были полностью заняты студентами юрфака. Открытый судебный процесс, на который в реальности никого не пускают. Папа предъявил паспорт — судят моего сына. Тогда одного студента отозвали, и мой отец занял его место.

В тот день Медведчук и передал мне просьбу отца. Поэтому, когда заседание возобновилось, я заявил о частичном признании вины. Уже после освобождения, услышав об этой истории, отец сделал большие глаза: «Я вообще никогда с твоим Медведчуком не разговаривал. И никогда бы не указывал, что тебе признавать, а что нет». Эту подлость я адвокату не простил. А в остальном он был просто почтальоном, приносившим мне шоколадки и письма от жены — в ходе следствия я съел две шоколадки и два ломтика сыра.

— Вначале прокурор требовал восьми лет лишения свободы, что за хищение четырех книг — даже очень ценных — все-таки перебор. И вдруг, на следующем заседании он с той же убежденностью просит всего два года. Что произошло?

— В ГБ меня с самого начала склоняли к сотрудничеству. Когда только привезли на Владимирскую, то в обмен на согласие стучать вообще предлагали отпустить без протокола. После передачи дела в суд обещали два года (и освобождение через год) за подпись под документом о сотрудничестве. Откажешься — получишь свои восемь лет и выйдешь инвалидом… А у меня сын родился во время следствия. Я, тем не менее, отказался.

Все в руках Всевышнего. Через два года людей, предлагавших мне стучать, уже не было в живых, они — два опера и их начальник — погибли в ходе крушения теплохода «Адмирал Нахимов». А еще через пять лет не стало и той страны, безопасность которой они так рьяно от меня защищали.

|

|

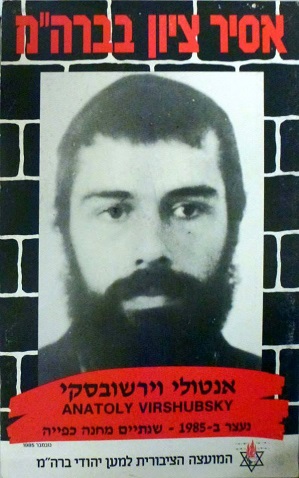

| С первенцем на руках | Постер с требованием освобождения узника Сиона Вершубского, сер. 1980-х |

Существовало два способа борьбы за освобождение политзаключенных. Шумный: демонстрации, петиции, пикеты, воззвания — я просил обойтись без этого. И был путь тихой дипломатии. Он и сработал, правда, цепочка вышла достаточно длинной. Некий американский еврей-бизнесмен, летевший транзитом через Москву, узнал от друзей о моем деле, позвонил своему раввину в Балтимор, тот дернул кого-то еще — в результате раввин Манчестера встретился с главным раввином Великобритании лордом Якобовицем, который на приеме у королевы передал премьер-министру Маргарет Тэтчер список из восьми религиозных евреев, арестованных в последнее время в СССР. Я шел под седьмым номером.

Через какое-то время Тэтчер на встрече с Горбачевым передала ему этот список — никого не выпустили, но участь всех была значительно смягчена. Много лет спустя, листая свое дело, я обнаружил письмо от Генерального прокурора СССР Рекункова в Киев с указанием требовать в деле Вершубского двух лет лишения свободы, а не восьми. Соответственно, на следующее утро прокурор озвучил вказивку, а в политических процессах судья в точности удовлетворял требование прокуратуры. Как судили уголовников? Если статья предполагала от года до трех, и это первая ходка — давали два года. С политическими это не работало. Ни характеристика (а у меня, как ни странно, была хорошая характеристика с места работы), ни новорожденный ребенок ни на что не повлияли, хотя Медведчук пытался делать на это упор.

— Как вам сиделось?

— Я был мальчик-одуванчик из интеллигентной семьи, и вдруг — бац. Урки, блатные — статья-то уголовная. Дела тогда помечали — красная полоса в одну сторону — «склонен к побегу» (так называемый склонник), полоса в другую сторону — дело на контроле КГБ. Таких людей старались не держать в одной камере, постоянно переводили, в оперчасти боялись разлагающего влияния на других зэков. Поэтому, хотя по правилам я должен был сидеть с первоходами, в следственной тюрьме соседствовал с кем угодно — и с ворами в законе, и даже один день со смертником.

— Удалось сохранить себя?

— Я видел многих сломавшихся людей — это трудно понять тем, кто не сидел. И пришел к выводу, что эти два года в тюрьме помогли мне не сломаться и после освобождения. Крамольная мысль иногда закрадывается — отправь эти гэбэшники меня в 1985-м не в Лукьяновскую тюрьму, а в израильскую иешиву — учить Талмуд — это не стало бы столь хорошей школой. Тюремный опыт дал мне сильную закалку. В книге я пишу о двух вещах, позволивших не сломаться. Во-первых, письма с воли. Люди, получавшие много писем, реже ломались. Как и люди религиозные. Те, кто имел связь со своими и связь со Своим. Когда человек чувствует, что он здесь не просто так, что Всевышний ведет его. В самые тяжелые моменты я думал, что оказался здесь по воле Всевышнего, и он знает, сколько я смогу вынести. Так и оказалось…

Беседовал Михаил Гольд