для Харьковской правозащитной группы

Аудиофрагмент интервью с Опанасом Заливахой mp3-file (1279.817 kb)

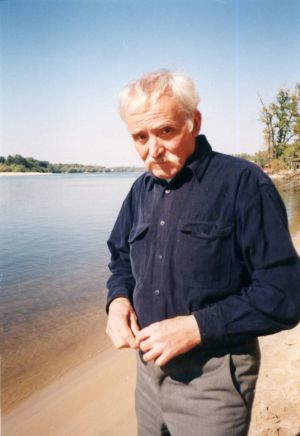

В.В.Овсиенко: Разговор проходит в гидропарке в Киеве 20 сентября 1999 года.

Пан Опанас, по какому это вы случаю приехали в Киев из своего Ивано-Франковска?

О.И.Заливаха: Вчера исполнилось семьдесят лет моим друзьям, которых уже нет в живых, — Ивану Свитлычному (Прим.: 20.09.1929 + 25.10.1992) и Алле Горской (Прим.: 18.09.1929 + 28.11.1970). Первый раз я получил приглашение на их совместное семидесятилетие в 1964 году. Тогда его мне прислал ЦЮК (Центральный юбилейный комитет) во главе с Вячеславом Чорновилом (Прим.: 24.12.1937 + 25.03.1999). И теперь в конверт было вложено такое же приглашение, только увеличенное — такая афиша. Тогда мне что-то помешало приехать, а вот теперь я и приехал. На первом семидесятилетии им вместе было 70, то есть по 35 — Ивану и Алле... А теперь им каждому было бы по 70. Мне приятно, что уже не те времена, когда дышали в затылок, разгоняли, преследовали: где собирались? какой-то там ЦЮК?

Хотя вот я в Киеве сегодня уже пятый день, но на улицах лишь раз десять услышал украинскую речь. Это меня удивило — какое-то равнодушие украинства к самим себе. Снова вернулись, как говорится, «на круги своя»: Украина под надзором, она во враждебном окружении — есть её внутренние угнетатели, и есть внешние.

Но я был приятно удивлён тем, что в Киеве есть украинский национальный дух не только у старшего поколения, но и у нашей элитарной молодёжи. Хотя странно мне было, что собрались в таком небольшом зале Общества репрессированных — людей, может, было с пятьдесят. Словно в катакомбах. Можно было бы устроить собрание украиномыслящих людей в большом зале.

В те времена я приезжал в Киев довольно часто. Я вырос за пределами Украины. Когда вернулся в Украину, то прежде всего должен был, конечно, познакомиться с Киевом. В Киеве проводилась республиканская выставка. Я привёз туда свою небольшую мозаику. Там изображён конь, возле коня стоит женщина, которая передаёт саблю казаку. Конечно, работу отклонили — сказали, что надо зарисовать текст «Борітеся — поборете!» Я был несколько удивлён. Позже в мастерской Людочки Семыкиной я познавал украинский мир искусства. Мир, который интересовался именно украинским. Не соцреализм, а тех художников, которые мыслят по-украински, видят мир по-украински, понимают украинскую эстетику.

Во Франковске я был неделю-две-три, а остальное время проводил в Киеве, рисовал здесь в мастерской Аллы Горской. Она мне всегда говорила: «Рисуй, Опанас, думай здесь, книги читай». Я тогда входил в украинскую среду, когда вернулся в Украину в 1961 году. На украинский лад меня тогда наставлял, в основном, Иван Свитлычный. Когда я у него бывал, он говорил: «Опанас, посмотри вот эту книжку, эту, эту...» Так я приобщался к украинским измерениям общественной и культурной жизни. Прожил в России более 30 лет, многое забылось, а некоторых украинских слов и вовсе не знал. Так что ходил с бумагой, незнакомые слова записывал, учил украинский язык. В мастерской Аллы Горской украинский язык нам преподавала Надийка Свитлычна. Мне это запомнилось — я был самым старшим в той компании. Мне было 35, Людочке Семыкиной — тоже 35 (я недавно узнал, что она моя ровесница), а были и те, кому по 30, по 25. Мы сидели на полу, а Надийка читала нам диктант по украинскому языку. Мы писали.

В.В.Овсиенко: Так что, был целый класс?

О.И.Заливаха: Человек десять. Галя Севрук была... Надийка нам, как профессор языка, диктовала, а мы писали. Конечно, это побуждало быть внимательным к языку, избегать суржика, который царит сейчас в Киеве. Впервые вопрос языка я нашёл в «Літературній Україні» где-то в 1966 году. Это было открытое письмо Максима Рыльского (он умер в 1964 году) Константину Паустовскому и ответ Паустовского Рыльскому. Кто-то мне дал эту газету в Киеве. Интересно было, что Рыльский упрекал Паустовского: вот он оставил Украину, украинский язык — а сам из старинного казацкого рода. И перешёл на русский язык. Паустовский отвечает: в Киеве украинскую речь можно услышать только на Бессарабском рынке, а от остальных людей — в Киеве украинской речи не услышишь. Иногда кто-то приедет из Канады или из Америки — люди, которые разговаривали на украинском языке. Такая у них была словесная дуэль. Из-за языка за мной начали следить, когда я приехал во Франковск (тогда ещё был Станислав).

Я сделал небольшую выставку в краеведческом музее — её через неделю закрыли. Я там положил тетрадь для отзывов. На её страницах завязалась полемика: «О, наконец-то мы видим украинскую живопись! Этот автор рисует сам по себе, это не соцреализм». Там была чайная, где я изобразил человека в таких рейтузах с лыжами, а другой гуцул идёт, у него ботинки из автопокрышки от колёс автомашины, склёпанные железками. В дверях чайной стоит одна женщина в переднике, а тут проходят местные и туристы. Сказали мне: «Разве это картина? Куда она зовёт? Тут ничего не понятно. Тут и не эстетика, и не политика, а просто карикатура на нашу действительность». Я объяснял, что это контраст, видишь: этот пришёл на лыжах прыгать, а этот — рубит карпатский лес. Ту выставку прикрыли. Пришёл один из обкома партии, из третьего отдела, по культуре, и говорит: «Я забираю у вас эту книгу отзывов, нам надо её изучить». Говорю: «Я вам её не дам. Это моя тетрадь, это я положил». — «Но, знаете, там есть очень негативные записи». — «Да я сам разберусь». Так она у меня и осталась. Позже она попала в КГБ: когда у меня был обыск, то она была изъята как одно из обвинительных доказательств к приговору.

Ага, ещё я оформлял какую-то витрину художественного салона во Франковске. Выставил туда гуцульскую керамику — фон ультрамариновый или парижской сини. Полочки такие сделал — и витрина стала декоративной, стала привлекать взгляд. Перед витриной начали останавливаться люди, заходили, интересовались: а это что, а это кто такой? А я был в то время в Ворохте, меня Михаил Фиголь из Ленинграда пригласил. Говорит: «Приезжай, Опанас, к нам». Мы с Фиголем там рисовали в Ворохте. Звонок: «Заливаха — срочно во Франковск, там дело с вашей витриной». Через часа два — снова звонок: «Можете не ехать». Позже я узнал, что КГБ увидело, что возле витрины останавливаются люди, заходят в магазин, и взяло ту витрину на экспертизу. Там изучили сочетание жёлтого и голубого, и оказалось, что это не голубой цвет, а берлинская лазурь с ультрамарином, а также кадмий жёлтый. Сказали, что это не подходит — не та тональность. Но подняли такой шум. Правда, витрину уже не разрешили восстановить — так её и растащили.

Меня это заинтересовало: почему здесь, во Франковске, так к цветам относятся? Потому что я рисовал себе, как душа подскажет. Но получалось, что не надо рисовать, как оно есть, в символах, а по партийным требованиям: больше красного, больше возвышенных тонов — чтобы куда-то призывали. А когда цвет что-то напоминает и вызывает какие-то реминисценции — на это была организация, которая всё проверяла. Это не художественный совет, а что-то вроде табу, цензор. В аннотациях книг у него были буквы БФ и какие-то там начальные цифры. Теперь этого нет. Теперь стала вроде как независимость, краски можно использовать на плоскости как угодно, но многие художники растерялись — что рисовать? Любой краской можно и что угодно! Раньше был художественный совет, вот они смотрели: надо нарисовать так, чтобы первый план был ярче: «Тут у вас не совсем понятное перспективное сочетание, надо это доработать — доработайте, пожалуйста». Теперь нет установок соцреализма, цензуры — «лето».

В.В.Овсиенко: И стало тяжело творить?

О.И.Заливаха: И некоторые художники растерялись: а что же делать? Раньше была чёткая и ясная линия — так и так, это — передовое, это положительный герой, а это отрицательный, вот первый план, второй план. Помню, я впервые с этим столкнулся, когда учился в Ленинграде. Один художник носил на выставочный худсовет свою картину. Художественный совет браковал — говорил: «У вас сюжет не совсем яркий». Он чётко поставил: это — женщина, это — её сын, это ещё что-то там. Приносит второй раз — говорят: «Хорошо, может быть, но у вас же нет перспективы, вы сделайте перспективу». Он навёл там перспективу — первую, вторую и дальнюю. Приносит третий раз — говорят: «Ну вот, уже лучше, но у вас же совсем не та фактура, эти мазки не лежат по форме, они деструктивные, вы сделайте так, как в природе, как в натуре есть». Его психологически измучили. Он увидел, что его «завалят». Пришёл в последний раз: нарисовал на первом плане голубую собаку. Принёс, поставил, все смотрят: «Хорошо, всё хорошо — но где вы видели голубую собаку? Разве это собака? Ну что вы? Остальное всё хорошо, но цвет не годится». А это он приклеил голубую собаку на холст. Вот он ту собаку оторвал, провёл немного там, где она была приклеена: «Вы говорили, что то хорошо, но собака плохая. Вот собаку я убрал». «Ну, хорошо!»

В.В.Овсиенко: А что осталось?

О.И.Заливаха: Осталось то, что было, только он убрал голубую собаку.

Я бываю на выставках во Львове, в Киеве. Издаётся теперь много буклетов, монографий украинских художников. И вспоминается мне, что когда Мексика стала независимой, то в мексиканском искусстве появились национальные художники, лишённые того колониального статуса — это Ривера, Сикейрос, другие. Появилась волна мексиканского монументального искусства. Сикейроса через какое-то время послали послом во Францию... Архитектура, большие стены разрисовывали (квебрахо — такая их мексиканская техника). Восстановился мексиканский стиль — не тот колониальный, испанский. Я сравниваю тот период Мексики с Украиной. Вот Украина стала «независимой». Нет художественного совета, но нет ещё и украинского искусства, нет архитектуры. Ни в Киеве, ни в Харькове не видно возрождения украинской духовности. Вроде и строится много, а украинского в том мало. Очевидно, есть какие-то силы, которые тормозят развитие украинской духовности. Когда-то, помню, у нас была одна газета «Прикарпатская правда» — орган обкома КПУ. Теперь появились десятки газет — тиражи небольшие. В газете «Галичина» работают украинцы. «Прикарпатская правда» была коммунистической, немного перекрасилась, но осталась такой же. В украинских книжных магазинах стало мало украинских книг, то есть они есть, на украинском языке ещё пишутся, но содержание их какое-то хуторянское, постсоветское.

Помню, я в шестьдесят третьем году встретился с таким Иваном Вырганом. Поэт, сидел в лагерях. Он приехал в командировку в Ивано-Франковск, в Западную Украину, с чтением лекций об украинской литературе. А этого Выргана я знал ещё с тех времён, когда был в Тюмени. Дочь его Наталка училась со мной в Ленинграде. Я тогда написал ему письмо, что, находясь в Тобольске в 1959 или 1960 году, я зашёл на кладбище посмотреть, что там за культура, какая традиция, и увидел надгробный камень Рылеева с крестом. Смотрю — возле него могила Павло Грабовского, табличка такая маленькая: «Украинский поэт», ещё что-то там написано. Возле Рылеева металлическая ограда, а могила Грабовского заросла крапивой, крестик деревянный, кажется. Зашёл в краеведческий музей Тобольска, спросил о Грабовском, мне рассказали: «Да, был ваш украинский поэт здесь в ссылке». Я написал в Союз писателей (председателем тогда был драматург Александр Корнейчук), что могила нашего писателя в таком состоянии. Мне не ответили. Так вот, Иван Вырган мне ответил: «Спасибо вам за то, что вы позаботились о Грабовском, но мы ничего не можем сделать. Пишите в Союз писателей Украины».

Ещё учась в Ленинграде в Художественном институте имени Репина (бывшая Академия художеств СССР), я намеревался приехать в Украину. Толчком к осознанию, кто есть кто, был такой случай. Я поступил в этот институт после СХШ (средней художественной школы) в 1946 году. В сорок седьмом году меня исключили «за поведение, недостойное звания советского студента». Позже я восстановился. Ребята и девушки моложе меня на десять лет. Смотрю, ещё двое парней на курсе старше на десять лет. Но дело не в этом. Тот Минасоветисян — он чувствовал армянское ещё горячее, чем Сарьян. Были чехи, поляки, немцы, китайцы. И как-то чешка Власта спрашивает: «Панас, а ты кто по национальности, какое у тебя искусство, какая у тебя культура? Вот, мы, чехи, мыслим так, албанцы так... А ты, Панас, откуда? Ты русский?» Я задумался: кто я? И говорю: «Нет, я украинец». — «Ну, а что ты скажешь об украинском?» — А я ничего не знаю. Это меня перевернуло, и я стал искать свои корни. Потому что я был таким себе... поплавком. Совком.

Позже, когда заканчивал учёбу, я был на практике сначала во Львове, а потом поехал на Гуцульщину. Я поехал с графиками, а не с живописцами. Прибыла наша бригада в Косов. Мы там жили в общежитии Косовского художественного училища. Там были студенты Львовского полиграфического или художественного института. Я впервые увидел гуцульскую украинскую жизнь. Ходил на рынок. Тогда ещё кое-кто носил постолы, некоторые женщины курили люльку. Были такие украинские цвета, как на Сорочинской ярмарке — когда-то я читал у Гоголя. Я засматривался на тех людей, думал: ты смотри, сколько я потерял! Я был оторван, как тот листок. Там как-то на берегу реки Рыбницы были девушки. Одна из них приходила к нам в общежитие. Познакомились. Это была Олена Антонив (Прим.: 17.11.1937 + 02.02.1986) — будущая жена Вячеслава Чорновила. Я с ней подружился, купались вместе. Стройная, красивая девушка. Я так залюбовался, думаю: да где уж там, чтобы я перед ней хвостом вилял. Она была какая-то недосягаемая. Мы как-то сидели на Быстрице, она говорит: «А знаешь, Опанас, у нас недавно был суд. Судили за то, что мы украинцы». Позже из Ленинграда, когда практика закончилась, я завёл с ней переписку.

Так вот, какой-то воображаемый и явный образ Украины я увидел в Галичине. Меня привлекла Украина. Уже когда я после Тюмени приехал жить во Франковск, то меня «органы» спрашивали: «А почему вы приехали как раз в Ивано-Франковск, в Станислав? Вы же из Харьковской области родом, а жили на Дальнем Востоке. Кто вас сюда прислал в Западную Украину?» Меня это удивило, думаю: странное дело. И говорю: «Меня послала сюда какая-то украинская тёплая волна во мне. А кто вас сюда прислал?» — «Ну как? Мне здесь хорошо, мне нравится. Сам я сибиряк». — «А почему вы свою родину не хотите любить?» — «Ну, понимаете, почему вы мне такие вопросы задаёте?» — «Да я хотел бы знать, кто вы». Интересно, правда?

У меня на Дальнем Востоке осталось два брата — Василий и Николай. Под Москвой живёт сестричка моя Варя. Я переписываюсь с ними. Из Ленинграда я им писал на русском языке — так же, как и они. С тех пор, как я уже выучил достаточно хорошо, на мой взгляд, украинский язык, то переписываюсь с ними на украинском. Посылал на Дальний Восток брату Николаю украинские книги — Стефаника, другие, которые мне казались действительно украинскими, хорошего художественного уровня. Николай пишет мне по-русски: «Знаешь, брат, не присылай мне украинских книг, потому что я их прочитаю, потом иду на уроки, и у меня вырываются украинские слова». Меня это как-то удивило: он стесняется, что не может говорить или чисто по-русски, или чисто по-украински. Он говорил на этом суржике. Правда, позже он заехал ко мне во Франковск, когда я уже женился там. И говорит: «Ты извини, но я буду говорить на русском языке. По-украински я говорить разучился». Так и Николай, и Василий.

Но они сохранили память рода, особенно старший, Василий. Я сопровождал его на родину, в Харьковскую область. Он показал то местечко, где я родился. Где стояла наша хата. Мы оттуда потом переехали, отец купил хату побольше. Но в 1933 году у нас был страшный голод. Я, помню, тогда ходил в ясли. Иду по улице в ясли — это так, метров пятьсот. Плетни, под плетнями люди. Кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то шевелится. Возвращаюсь из яслей, смотрю — уже те люди лежат, уже не шевелятся. А мы жили на окраине села, через овраг было кладбище. Однажды я пошёл в тот овраг, вылез немного выше. Желтела рожь, как волны. Думаю, не утону ли я здесь? Обошёл так по стерне вдоль того обрыва, поднялся на выгон. Смотрю — чёрная земля. И люди что-то принесли в рядне и бросили в яму. Я приблизился, думаю: «Что-то люди носят. Что же они носят?» Подошёл ещё ближе, смотрю — выкопана большая яма. Не такая, что на одного человека. И в неё набросаны трупы. Люди ушли, видно, ещё за кем-то. Мне стало как-то страшно. Я — бегом домой. Позже я узнал, что это из села выгребали мёртвых и сбрасывали туда.

Однажды родители были в поле, молотили зерно. Меня оставили дома. «Ты же, — говорят, — никого не пускай в хату». У нас не было, конечно, замков, были только засовы изнутри, а снаружи вставляли колышек. Однажды я был в хате. Слышу стук в стекло, звуки, словно скрипки, какие-то пилящие. Я подошёл, стал на цыпочки, выглядываю в окно — на пороге стоит старец. Какая-то свита на нём, соломенная шляпа, торба. И мальчик возле него. А он крутит ручку. Позже я узнал, что это была лира. У нас говорили: лирва. Он её крутил, пальцами перебирал. Я послушал это. Не помню, нашёл ли я им какую-то картофелину или что, — всё это как-то так мерцает у меня в памяти. Они постояли и пошли дальше, поковыляли. Так я впервые услышал украинскую музыку, у себя на пороге.

В.В.Овсиенко: А ваше село как называется?

О.И.Заливаха: Село Гусинка. Район Купянский, на Харьковщине.

В.В.Овсиенко: Вы пришли на свет Божий 26 ноября 1925 года?

О.И.Заливаха: Знаете, это интересно. Эту дату мне записали, когда мы приехали на Дальний Восток, когда уже подрос... В военкомате, как допризывника, меня раздели, осмотрели и установили такую дату. Кстати, мы ехали на Дальний Восток от Гусинки довольно долго. Но почему мы выехали из Украины? Кажется мне, это было как раз в голодном тридцать третьем году, осенью. Нас из села, конечно, не выпускали. Я смотрел, как отец делал два двухсемейных улья начальству села. Помню, как он строгал, как пахли стружки и клей. Всё это мне было интересно. Он сделал эти ульи, отдал их начальству, и нас выпустили. Собрались в хате (как сейчас помню, я был на печи, из-за дымохода выглядывал). Взрослые люди выпивали, горела керосиновая лампа. Попели немного песен. Нам дали подводу, мы уложились — я, Николай и Вера, и поехали на станцию. Это километра четыре от села. Там дождались поезда и — вперёд!

Ехали мы на Дальний Восток тридцать один день. Мы ехали тем поездом, который называли «Максим Горький». В Иркутске была большая остановка, может, сутки, или сколько там стоял этот эшелон. В нашем вагоне ехало ещё две семьи из Украины. Там я впервые вышел с матерью. Или с отцом. Пошли город смотреть. Вот пришли на мост через Ангару. Зима, холодно, мороз — а там пар идёт над мостом. Я удивился, что зимой идёт пар с реки. Это мне врезалось в память. Там была какая-то столовая или что. И вот мать говорит: «Зайди туда, попроси какой-нибудь еды, говори: Христа ради». Мне так как-то было неловко просить, но мама сказала, так что я должен был это делать. И вот ходил я по тем столам: «Дайте Христа ради кусочек хлеба». Потом не раз так приходилось просить.

Доехали мы до Дальнего Востока. Наши родственники были на станции Шетухе. Они переселились туда — позже я узнал — ещё при столыпинской реформе. Они ехали через Одессу, через Сингапур, высадились во Владивостоке и поселились в Шетухе — это где-то сто километров от железной дороги. Тоже по фамилии Заливахи. Если бы мы приехали в Шетухе, то должны были бы к ним пойти. Вышли мы из вагона, отец у каких-то людей попросил пару досок, сделал какие-то небольшие санки, положили родители свою торбу на них и мы пошли. Шли, шли — заметённая лесная дорога — дошли до какого-то села. Там пустили нас ночевать. У меня началось воспаление лёгких, я там лежал на лавке и умирал. Через село шёл какой-то, как их там называли, «ходя», китаец, его позвали — может, он чем-то поможет, потому что ребёнок умирает. Он помог. Когда я позже открыл глаза — мне запомнились его узкие карие глаза и улыбка. Китаец пошёл дальше за женьшенем в лес, а мы остались в этом селе.

Позже, когда я сидел в лагере в Мордовии, была перепись населения. Записывал меня какой-то капитан. Спрашивает национальность. Говорю: «Запишите меня китайцем». — «А почему?» — «Знаете, мне китаец жизнь спас». — «Ну нет, китайцем я не запишу. Вот русским — пожалуйста». — «Ну, раз китайцем нельзя, то запишите украинцем». Так я стал украинцем.

Помню, в том селе соседи спрашивали: «А кто ты такой?» — «Приехали из Украины». Принесли нам еды: рыбы, мёрзлой картошки, миску кетовой икры, ещё чего-то там. Я позже допытывался, уже когда стал взрослым, где они брали икру. А у них было полбочки кетовой икры. «Да, — говорят, — мы в реку заходим, берём икру, а рыбу выбрасываем». Теперь её уже нет. Я недавно был на Дальнем Востоке, так там уже рыбу кету ловили только для начальства. На этой стороне, а та сторона реки была китайская. Там была демаркационная линия, они ловили своё.

В.В.Овсиенко: Так это вы остановились в каком селе?

О.И.Заливаха: Остановились в селе Павло-Фёдоровка. Это Уссурийский край. Позже мы перебрались в город Лесозаводск на реке Уссури. Там отец столярничал, кузнечил. Там я закончил семь классов, перешёл в восьмой. Когда я учился в восьмом классе, а отец работал в кузнице, он как-то шёл домой и увидел такой цветной лист бумаги на дороге. Поднял его, посмотрел — видимо, у него был какой-то талант к визуальному наблюдению. Посмотрел, а там «Правила приёма в художественное училище». Он принёс домой, говорит: «Посмотри, может, тебе...» А я уже тогда немного рисовал. Я прочитал, смотрю — адреса художественных училищ, там Московское художественное училище, адрес. Я написал письмо, через какое-то время получил ответ из Москвы с книжечкой, что есть такие-то и такие-то училища, Благовещенское, Иркутское, Самаркандское. Я посмотрел — ближайшее к нам было Благовещенское художественное училище. Я закончил восьмой класс и говорю: поеду туда. Меня снарядили...

В.В.Овсиенко: Какого это года?

О.И.Заливаха: Как началась война, в сорок первом. Помню, пошёл я «на ту сторону», как у нас говорили, Уссури, за хлебом. Потому что там очереди занимали ещё с вечера, а хлеб привозили утром. Стою в очереди, говорят: война с Германией.

В.В.Овсиенко: Это вам шестнадцатый год шёл...

О.И.Заливаха: И вот, люди говорят: «О, мы их за пару месяцев...» А там дедок один говорит: «Да нет, то немцы», — украинец, по-украински говорил. — «Я как с немцами воевал — в каком-то там четырнадцатом или когда, — это не так просто». Я прихожу домой и говорю: война, в очереди говорят.

Я поехал в Благовещенск. Мама дала мне кувшин. «Это, — говорит, — отцу принесёшь в Ружино обед». Это от Лесозаводска пара километров. Так я с мамой попрощался у огорода и пошёл. Больше я маму не видел. Девичья фамилия её была Пащенко Евфросиния Захаровна. Её называли Приська. Она умерла в молодом возрасте. Ей где-то было — позже я узнал, что это молодой возраст, — тридцать восемь лет. Умерла где-то в сорок третьем. Я не знаю точно — ты смотри, мне аж стыдно.

В.В.Овсиенко: А отец? Скажите, пожалуйста, при этом случае.

О.И.Заливаха: А отец — Иван Михайлович Заливаха. Наша кличка, как мне говорили позже, — Балы. Нас по-уличному назвали Балами — Баленки, Бало, дед Бало. Я уже, когда стал мыслить, думал, какой наш род, кто мы и куда. Так вот, Василий, старший брат, повёл меня на то подворье, где когда-то жил дед Михайло, и сказал, что он был мастером. Они строили ветряные мельницы, церкви — ходили по Украине и строили ветряки. Он заработал денег, отошёл от своей бригады, купил десятину или две земли. Там была какая-то хибарка. Он остановился, женился. Этот род Заливах пошёл из Гусинки, а откуда он по-настоящему, неизвестно, потому что дед был бродячим мастером. Я позже рассчитывал по годам, что наш род не был закрепощён — они были бродячими мастерами. И это меня утешило, что мы не были крепостными...

В.В.Овсиенко: Вы остановились на том, что попрощались с мамой и ушли.

О.И.Заливаха: Поехал я в Благовещенск. А это уже война три месяца, или сколько там, и начальство училища говорит: «Знаете, мы пока что собираем хлеб, надо...» И нас, студентов, записавшихся в училище, послали на поля собирать урожай. Когда закончили, начальство говорит: «Знаете, война — училище закрывается. Кто хочет учиться, можете ехать — есть ещё в Иркутске такое училище. Кто не хочет — можете возвращаться домой».

Я поехал в Иркутск. Меня перевели, я уже там никаких экзаменов не сдавал. Там я проучился года два, и один парень говорит: «Панас, знаешь, — он по-русски говорил, татарин Ибрагимов, голубоглазый, — знаешь, — говорит, — Панас, поедем в Самарканд. Я узнал, что там есть художественная школа при Академии художеств. Поедем туда! Что тут делать, в Иркутске?» И мы — вперёд, на Самарканд.

Приехали в Самарканд — там была эвакуирована Российская Академия искусств. Мы оба туда поступили, в ту среднюю художественную школу. Через какое-то время художественную школу — война близилась к концу, это был сорок пятый год — всю в эшелон и вперёд! — повезли на запад. Привезли нас сначала в Загорск, это под Москвой. Там центр Русской Православной Церкви. Какое-то время я учился в той школе, в монастырских помещениях. Я уже с ребятами ездил в Москву, ходили мы Третьяковку смотреть. Электричка ходила тогда между Загорском и Москвой. Потом Академию повезли в Ленинград. Приехали мы туда — ещё война была, но уже в Прибалтике. Мы, ребята, были при Академии в интернате. Там было несколько комнат. Мы бегали, рыскали по Академии. После войны бумаги валяются. Ну, а детворе это интересно. Однажды бегали, а там сбоку — это огромное здание между Третьей и Четвёртой линией — в капитальной внешней стене пробита огромная дыра метра на три. Объяснили, что это попал снаряд. Позже я узнал, что снаряд попал именно в ту стену, за которой была мастерская Шевченко. Позже там было отремонтировано, а ещё позже организовали музейчик Тараса Григорьевича — его уже посещают. А тогда там была большая пробоина.

Закончил я среднюю художественную школу и поступил на первый курс Академии художеств. Это было в 1946 году. В 1947 году были выборы в Верховный Совет СССР. Я и ещё несколько ребят не были на встрече с тем адмиралом, которого выдвигали в кандидаты. Нас «взяли на карандаш» и сказали: «Мы вас исключаем, потому что вы бойкотируете выборы в Верховный Совет». Я был исключён «за поведение, недостойное звания советского студента» в сорок седьмом году.

Пошёл я к директору, поговорил. Зайцев был такой, он сам из Благовещенска. Говорит: «Знаешь что — поработай, заработай хорошую характеристику, потом будем восстанавливать. Потому что это известно в обкоме, что тут студенты...»

Ну, хорошо, пошёл я на стройку, работал в бригаде лауреата сталинской премии Куликова. Каменщиком. Клал кирпич. Хорошо у меня получалось. Иногда этот Куликов как лауреат ходил на какие-то мероприятия, а ты, Опанас, говорит, тут руководи. Ну, я клал где-то шесть тысяч кирпичей за смену, как и он. Хорошую характеристику мне написали. Пришёл я в дирекцию, показал характеристику. Посмотрели, говорят: «Нет, это не пройдёт, это разве что после смерти Сталина».

В.В.Овсиенко: Так прямо и сказали?

О.И.Заливаха: Ну, они не сказали «после смерти Сталина», а «в наше время это не пройдёт». Вижу, никакая характеристика не помогает. Думаю, надо иметь какую-то художественную профессию, к которой у меня есть небольшая тяга. Было в Ленинграде художественно-педагогическое училище. Закончил я его, получил аттестат «преподаватель рисования и черчения». Вижу, что мне не восстановиться в Академии. Я поехал в Калининград, это бывший Кёнигсберг. Там год работал в художественном фонде. Потом приехал ко мне один мой приятель ещё по СХШ, говорит: «Опанас, есть возможность восстановиться». Я поехал в Ленинград. Надо показать несколько живописных работ, рисунок... Я это сделал, и меня в 1955 году восстановили на второй курс. В 1960 году я окончил институт. Так у меня получилось, что в дипломе написано: «Поступил в 1946, окончил в 1960». Это уникальный диплом, может быть экспонатом. Проучился 14 лет!

Ну, после академии надо становиться на ноги. А по распределению были разные точки СССР. Я посмотрел, что в Тюмени дают мастерскую и обещают, как второй заход, жильё. Я решил, что поеду в Тюмень, немного окрепну, может, вступлю в члены Союза художников, а тогда уже поеду в Украину.

Пробыл я год в Тюмени, вижу — ничего не светит. Была там персональная выставка, но членство в Союзе — это карьеризм, я в этом не очень разбирался. Где-то в декабре я выписался. Там мне дали уже однокомнатную квартиру — мастерскую. Шип Остап, как я называл (потому что был Винэном), который заканчивал академию вместе со мной, говорит: «Опанас, ты едешь на Украину, а тут работает формовщиком один парень, женатый, с двумя детьми, а живёт в бывшем монастыре, в келье. Отдай ему квартиру». Я говорю: «Хорошо». Устроил прощальный вечер, купил я сухого вина. Они там мне подарили самовар на день рождения, так я того вина налил в самовар, стаканы поставили. Пришли девушки из «Тюменской правды», журналисты, художники. Достал я тот ордер и написал, что квартиру оставляю многодетному, мне та квартира уже не нужна. И мы все, человек десять, подписались там — работники тюменской газеты, художники. Я отдал тот ордер, оставил ему пятьсот рублей, говорю: вот, сундук мой пришлёте. И велосипед там оставил. Он прислал мои вещи во Франковск.

Выехал я, выписанный. Приехал в Москву — уже поздно, ночь, переночевать, думаю, пойду в гостиницу, а завтра уже на поезд — и на Киев. Прихожу в гостиницу, а она взяла паспорт, смотрит: «А вы выписаны, мы вам не можем дать переночевать». Говорит: «Можете поехать на сельскохозяйственную выставку, там есть такие номера, где можно переночевать без прописки». Потому что туда приезжают...

В.В.Овсиенко: ... крестьяне, у которых нет паспортов.

О.И.Заливаха: Поехал я на ту сельхозвыставку, даю паспорт и говорю: «Хотел бы у вас переночевать». Говорят: «А вы выписаны, мы не можем дать». Я переночевал на вокзале. Думаю: вот такая Россия. Приехал в Киев, из Киева — во Франковск, тут — Фиголь. Я остановился у него. И тут началась эта моя раскрутка...

Через три с половиной года приходят ко мне: «Вам телеграмма». Мне к тому времени уже дали однокомнатную квартиру. Правда, я ещё не был прописан, не успел, это месяц назад, собирался паспорт подать для прописки… Я был в трусах. Приносят мне телеграмму. Я встал, открываю дверь, протягиваю руку за телеграммой, а смотрю — носок в дверях, военные в униформе заходят в дом. Я говорю: «Подождите, я раздет». И хочу закрыть. — «Нет-нет-нет, потом оденетесь, мы отвернёмся». Это 1965 год, 28 августа. Пришли и говорят: «Обыск делаем. У вас есть что-нибудь антисоветское? Давайте всё, а то будем делать обыск». Я говорю: «Да нет у меня ничего антисоветского». — «Будем делать». — Говорю: «Делайте». Показали ордер. Через час звонок. Я иду открывать — «Нет-нет, мы сами». Иван Алексеевич Свитлычный заходит!

В.В.Овсиенко: Как раз на обыск приехал!

О.И.Заливаха: Говорит: «О, о, как нам везёт сегодня». Я говорю: «Иван, я чайку поставлю». Ну, гость уважаемый, дорогой. «Нет-нет, делаем дело». Закончили обыск, вывели нас в «бобики» — меня в один, Ивана в другой, и отвезли. Мы попрощались, Иван говорит: «Держись, Опанас». Так я и был отвезён в КПЗ. Три дня я был в КПЗ. Говорят: «Признайся во всём и пойдёшь. Хату ты закрыл — а ключи? Там же все твои труды».

В.В.Овсиенко: А что они у вас забрали?

О.И.Заливаха: Забрали фотоплёнку с книгой Авторханова, что-то там про советскую власть (Прим.: Тогда в самиздате ходила работа Абдуррахмана Авторханова «Технология власти»). В камере были такие интересные стукачи, выпытывали про Горскую, Свитлычного. Следователь: «А почему вы привозили, раздавали такие-то и такие-то статьи, вот у нас есть данные — вы брали и привозили. Так сажаем или не сажаем?» Я говорю: «Как хотите, это ваше дело».

Приснился мне ещё в КПЗ интересный сон. Я будто бы там, в Косове, переходил поток Гук по камням. Стою на камне, хочу перейти на тот берег, а вода так льётся. Думаю: надо, Опанас, удержаться, надо удержаться. И вот так повернулся немного в противоположную сторону от напора... Вспомнилось мне то, что во сне было. Думаю: должен выдержать. Позже я вспомнил, как Свитлычный говорил: «Держись, Опанас». А на допросах — длилось это долго и нудно — услышал комплимент от следователя: «Знаете, Опанас, с вами интересно говорить. Но вы не отвечаете точно на вопросы. Вы уводите куда-то в сторону, в лирику, ещё в какие-то образы, а не идёте точно навстречу поставленному вопросу». Я говорю: «Ну, можно смотреть прямо в точку, а можно смотреть немного вбок, а потом в ту сторону и туда, чтобы шире увидеть, объять явление, среду». Следствие было продлено, потом был суд. На суд они принесли магнитофон, ещё что-то.

В.В.Овсиенко: Вас судили одного или группой?

О.И.Заливаха: Судили меня одного.

В.В.Овсиенко: А даты суда не помните?

О.И.Заливаха: Даты не помню (Прим.: Львовский областной суд рассмотрел дело О.Заливахи по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды в марте 1966 года).

В.В.Овсиенко: А следствие кто вёл, кто судил?

О.И.Заливаха: Что-то такое... Выветрилось уже. Хорошун — был такой следователь. Потом был, кажется, Козаков и немного Хромый. Он вёл следствие и по Свитлычному. Говорил на украинском языке. Один раз этот Хорошун даже арбуз принёс, меня угостил. Так меня намыливали. Ну а приговор — пять лет лагерей строгого режима по статье 62, часть 1.

В.В.Овсиенко: Что там конкретно было в приговоре? У вас, кстати, приговор сохранился?

О.И.Заливаха: Нет, нет. Было хранение и распространение антисоветских документов. Кроме плёнки Авторханова у меня изъяли ещё там несколько статей... Были у меня тетради, куда я выписывал то, что меня интересует — или сюжеты, или высказывания. И был там один стих Шевченко. Я им говорил, что это стих Шевченко. Ну, говорит, мы проверим. Они отправляли на экспертизу во Львов. В приговоре записано: «Стихотворение неизвестного автора антисоветского содержания».

В.В.Овсиенко: Так и пошло в приговор? Интересно. А вот вы были знакомы, говорите, с Иваном Свитлычным, он прямо на ваш арест приехал...

О.И.Заливаха: Его тогда тоже арестовали, он просидел, кажется, шесть месяцев, а потом его отпустили. (Прим.: Задержанный И.Свитлычный был отвезён в Киев, где 30 августа 1965 года на него был наложен арест и возбуждено против него дело по ч.1 ст. 62 УК УССР; 30 апреля 1966 года он был освобождён как «социально неопасный»).

В.В.Овсиенко: Как-то у вас неожиданно появляется этот арест. Но ведь вы имели широкое общение с кругом людей, которых теперь называют шестидесятниками? Расскажите, с кем вы были знакомы, какие у вас были отношения с этими людьми?

О.И.Заливаха: Когда я приехал из Тюмени во Франковск, была киевская республиканская выставка. Я повёз туда небольшую мозаику — женщина стоит, и казак саблю принимает от неё. Там было написано: «Борітеся — поборете». Я её отвёз в Киев, хотел на выставку дать. Но не прошло, отклонили мою мозаику. Там я познакомился с художником Вениамином Кушниром, позже работал у него в мастерской. Познакомился с художницей Аллой Горской, позже — с Иваном Свитлычным, Иваном Дзюбой.

Ездил с уже покойным Эрастом Биняшевским к Ивану Дзюбе, который тогда был в больнице. Пришли мы в тот садик в поликлинике — стол завален книгами Леси Украинки. Сидит Иван Дзюба. Он был тогда болен лёгкими. Там мы и познакомились. Рассказал, что пишет статью о Лесе Украинке. Меня это удивило: такая куча книг! Может, сорок книг на столе. А написал он небольшую статью. Думаю, как же надо работать человеку, чтобы перемыть породу и дать чистое золото. Та статья у меня сохранилась, не забрали кагэбэшники.

Однажды были мы у выставочного зала, и Кушнир говорит: «О, сейчас я познакомлю тебя с Драчом». Напротив павильона был какой-то буфет. Иван говорит: «О, вы из Галичины приехали, я вас хотел угостить». Поставил пива или что-то. И я посмотрел на украинского поэта, такого настоящего, современного. Так я познакомился с этой группой украинской молодёжи. Все они были моложе меня. Ходил с ними колядовать. Мне Ирина Жиленко или Алла писали, когда там что начнётся, и приглашали приехать.

Так я вошёл в этот киевский круг. Чаще всего я здесь, в Киеве, был больше свой, чем во Франковске. Потому что во Франковске я только числился на работе, а Киев — это было моё духовное место отдыха и труда. Меня в КГБ позже спрашивали, почему я больше общался с литераторами, чем с художниками, — с Дзюбой, со Сверстюком. Есть же ваши коллеги по специальности. Я говорю: «Знаете, я столько лет прожил в России — я изучаю украинский язык, изучаю украинскую литературу. Я хочу знать, что такое Украина, потому что вырос в России, на Дальнем Востоке. Вот я хочу познать свой народ, себя, стать украинцем».

В.В.Овсиенко: А когда приезжали в Киев, у кого вы останавливались?

О.И.Заливаха: Я останавливался или у Аллы в мастерской на улице Филатова, или у Свитлычных. Они тогда жили на Уманской. Иван меня наставлял, как певцам голос ставят: «Опанас, то прочти, это прочти». И я входил во вкус. У меня он, возможно, и раньше был, тот вкус к литературе, потому что я помню, что в Ленинграде прочитал всего Достоевского — я ходил в академическую библиотеку, читал его «Преступление и наказание», дневники — это было академическое издание ещё издателя Маркса. После Достоевского я долгое время не мог ничего читать — что ни возьмёшь, то думаешь: да разве это литература? У меня уже был такой вкус, что вот это — вещь, а это — просто словесная мякина. А в Киеве я уже погрузился в украинскую сущность — где она, сердцевина этого украинства? Тем более, когда художник мыслит, то как же не осмыслить, кто мы есть, откуда мы и куда? Тогда московский институт назывался имени Сурикова, а ленинградский имени Репина — его в России иногда называли «Перерепенко». И думаешь: что такое Украина, где она? Этот соцреализм — он совсем отвёл искусство от национальной сущности. Это и Аллу Горскую очень беспокоило. Мы вместе ходили, мыслили — как, что, эта плоскостность, декоративность, символичность... Это не было то шишкинское — Шишкин ходил рисовать свои леса. Он брал с собой топор, вырубал, что на первом плане мешало ему. Он срисовывал — но по-настоящему то, что срисовано, это не есть искусство. Искусство — это образ духа, система национально-эстетического мышления или восприятия.

И вот мне вспомнился этот случай из Лескова — «Левша». Там есть интересный момент, когда этому русскому умельцу, который всё мог сделать, дали французскую металлическую блоху, которая прыгала, чтобы он её подковал — вот, дескать, какие мы, русские умельцы! И тот Левша заперся в своей хате, где там «коромысло висело», но подковал ту блоху. Но она перестала прыгать. Так и в искусстве — когда оно работает, то оно работает, а когда оно настолько усовершенствовано, что какой-то художник подковывает блоху, то оно перестаёт быть искусством. Видно, такую мысль имел Лесков, потому что это был умный человек. Вот она прыгает — а тут и подкова есть, но она уже не прыгает.

Так и в искусстве. То, что сущностно, — оно передаётся из века в век. Наше национальное украинское искусство образное. Но оно заилено — наши художники учились то в Петербурге, то в Москве, то в Италии, то ещё где-то, а наша национальная украинская школа — где она? Бойчук расстрелян, Нарбут отравлен. Это уже я позже узнал, как Москва уничтожала украинскую национальную элиту — историков, художников, сущность украинской нации — крестьянство. Потому что города были не украинские, они были еврейские или московские. Когда с хуторов приезжали в город, то там уже была культура не наша, она была городская. Наше сельское население тянулось в город, потому что там надо продать, обменять. Украинцам разрешалось жить только на окраине больших городов, быть строителями. Кое-кто добивался права там поселиться. А по сути все украинские города — они не украинские. Ну, Коломыя ещё в какой-то мере украинская, Косов. А Украина, мне кажется, будет тогда стоять, когда будут украинские города, будет украинский Киев — потому что он ещё не украинский. Мы ещё так себе, освобождены в какой-то мере от контроля, но оккупант и его идея, как Ленин говорил когда-то...

Кстати, это я вычитал у Свитлычного. Однажды я был у него, а он принёс шестнадцать томов «Съездов РСДРП, ВКП(б), КПСС» и тому подобного. Я его спросил, для чего он столько накупил материалов партии. А он говорит: «Опанас, там есть очень много интересного». Посмотрел я один том, полистал и наткнулся: один из делегатов назвал Ленина проституткой. Покровский, кажется: «Вы говорите одно, а делаете другое». Ленин в заключительном слове бросает ему реплику: «Да, такая ситуация, товарищи, но мы взяли Украину. Это нам обошлось в около двух тысяч жертв. Мы её взяли из середины, но если бы мы брали Украину в лоб, фронтом, то это нам бы обошлось в бесчисленное количество жертв». Я думаю, как он глубоко понимал и смотрел. Кто из депутатов нашей Верховной Рады читал Ленина и может процитировать это — «Мы взяли Украину из середины»? Так они и теперь хотят взять Украину изнутри.

В.В.Овсиенко: Эти сборники назывались «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК».

О.И.Заливаха: Этот Симоненко и все остальные — их бы в дурдом, чтобы проверить, кто они такие, и действительно ли они Ленина читали. Мне кажется, они обычные туполобые карьеристы, потому что у Ленина были мозги, а они... Как тот говорил, кому бы отдаться. Уже восьмая годовщина независимости, а мы в осаде. Ещё номенклатура на местах. Она контролировалась Москвой и контролируется. Я помню, когда-то читал, что будут ещё делить те восемь тонн золота — помните? А теперь говорят: «Нету — алмазов нету, золота нету, вы нам должны». Израиль имеет с Германии огромные деньги за преступления Гитлера. А Украина за сорок миллионов украинцев, которые потеряны, ничего не требует: братья, заплатите — мы же столько потеряли! А мы ещё перед ними в долгу! И Кравчук сказал, что у нас нулевой вариант, а теперь мы ещё и должны.

В.В.Овсиенко: Да, должны — за газ, за нефть платим, причём дороже, чем другие народы.

О.И.Заливаха: И лезут обниматься! Этот председатель Верховной Рады Ткаченко — это же скотина, его в дурдом надо, это же какой его уровень! А он академик, кстати — вот так. Люди могут подумать: какие в Украине академики...

В.В.Овсиенко: Я говорю, что это колхозный боров.

О.И.Заливаха: Стыд, потому что это бугай!

В.В.Овсиенко: Но вернёмся к 1965 году.

О.И.Заливаха: Как-то Аллочка узнала, что к юбилею 150-летия со дня рождения Шевченко (1964 год) задумали в Киевском университете сделать витраж. Там огромное окно, и стояла, кажется, статуя Ленина. Мы разработали эскиз. Покойный уже монументалист Иван Степанович Кириченко дал мне прочитать «Кобзаря». Я полистал книгу и высказал такую мысль, что надо взять текст из «Кобзаря». Мы с Аллочкой посмотрели и решили, что это именно то: «Возвеличу Малих рабів отих німих! І на сторожі коло їх Поставлю слово». Обсудили, подумали. Лучшего текста, кажется, для витража не найти. Люда Семыкина организовала рамы для витража. Ночевали мы в квартире Аллочки Горской здесь, на улице Репина. Я вот недавно проходил с Надийкой Свитлычной мимо той квартиры, где жили Зарецкие — не узнать, всё переделано. Балкон переделан, двор переделан. Будто там и не жили Зарецкие. Затёрли следы Аллы Горской. Воры умеют заметать следы за собой.

И вот мы тот витраж сделали. Там две части. Центральная — Шевченко, а к нему склонилась женщина. Шевченко одной рукой подносит книгу, а другой поддерживает женщину. Я до этого делал мозаику также на тему Шевченко, выкладывал мозаикой на плите, у того же Кириченко в подвале. Однажды я уже выносил её, думал дать на выставку. А там проходил парторг Киевского Союза художников, посмотрел: «А это что вы несёте?» — «Мозаику к витражу о Шевченко». Я её всё-таки отвёз, кажется, в выставочный павильон, а там мне сказали: «Опанас, там уже о тебе в Союзе говорят, что тот Кашпирович (так, кажется, фамилия) сказал, что “видел такого Шевченко — понимаете, что он делает? Там Шевченко с книгой”». Мне сказали: «У тебя, Опанас, завал, никаких мозаик делать уже не стоит, забирай это или сейчас, или позже». Конечно, на выставку это не попало.

А этот парторг Киевского Союза художников, исполнявший «линию партии», который меня, так сказать, завалил, через несколько лет подал заявление на выезд в Израиль. Ему говорили в Союзе: «А почему вы выезжаете? У вас же хорошие работы, идейные картины, вы наш, советский художник, вы же такой идейный». А он: «Вы не обижаетесь?» — «Нет». — «Ну и я на вас не обижаюсь — выпустите меня. Я вам служил — сделайте одолжение и мне». Ну, ему подписали, и он уехал.

Так мы закончили витраж. Вечером 8 марта 1964 года мы то ли в двенадцать, то ли уже в час ночи подсветили электричеством — витраж заиграл. Правда, перед тем где-то за несколько дней приходил парторг университета, отозвал меня в сторону и спросил: «А зачем вы это делаете?» Перешёл на украинский: «Ко мне подходили люди и говорили, что останавливаются здесь люди и спрашивают, что это такое». — «Так это же хорошо, что люди останавливаются и смотрят, потому что раньше они не смотрели, а теперь смотрят». — «Но это же на лестнице, будет толчея». Но мы посмотрели, что выглядело это хорошо, и пошли ночевать на Репина.

Утром встали, подготовились, умылись, пошли на открытие витража. Приходим — завешено полотном, валяются битые стёкла... Дело швах. Запретил этот ректор университета академик Швец. Мне говорили, что он подписывался «Швец». И что «швец» и «подлец» пишутся без мягкого знака. Ему раньше показывали эскиз, он посмотрел и одобрил. Результат был один.

Тут ребята умные, они знают, что к чему, позвали авторитет. Таким авторитетным писателем на то время был Михаил Стельмах. Где-то около одиннадцати приехал Михаил Стельмах. Я после Драча и Дзюбы впервые увидел классика, писателя Стельмаха. Он посмотрел эскиз и сказал: «Я не могу увидеть, что вы сделали, но на этом эскизе я ничего не вижу ни антисоветского, ни антиэстетического, ни деструктивного». На том и закончили — на том его добром слове.

Позже мы были вызваны в Союз. На совещании «снимали стружку» с киевлян — Аллочки Горской, Людочки Семыкиной, Галинки Зубченко, Вениамина Зарецкого и других. Но я был во Франковске. Я уже был посторонним, как у Камю. Меня позвали, я приехал, когда партийцы как раз обсуждали Аллочку Горскую, Семыкину. Всё велось на русском языке.

Между прочим, что интересно. Я знал Данилу Нарбута — сына того Георгия Нарбута, который делал когда-то украинские деньги для Центральной Рады. Он как-то был у меня в гостях во Франковске. Он со мной говорил по-украински, а с собакой — только по-русски. Меня это несколько удивило, что к собаке — на благородном языке, а между собой — на обычном, украинском.

После витража (это не закончилось разными выговорами) через какое-то время я был арестован. Потому что был «неправильно мыслящий, несоветский».

В марте 1966 года меня судили и повезли этапом в Мордовию. Во Львове я встретился с Валентином Морозом, уже осуждённым. Нас вместе везли в Мордовию. Валентин вёл дневник — имел при себе общую тетрадь. Однажды я присмотрелся — он перед отбоем в дневнике записывает пять-десять предложений и заучивает 10-15 слов немецкого языка. Он немецкий язык освоил, думаю, очень хорошо. На пересылке, в Саратове, или где, Валентин очень входил к тем шурикам — то разденется, как они там, или ещё что-то. Я говорю: «Валентин, чего ты так заискиваешь перед этими шуриками?» Он говорит: «Опанас, это очень интересно — знать их психологию, побыть в этой зэковской среде».

Приехали мы в Саранск, из Саранска уже на Потьму. Открываются ворота, и меня пускают в зону, за проволоку.

В.В.Овсиенко: А в какую зону вы попали?

О.И.Заливаха: ЖХ-385/11.

В.В.Овсиенко: Это Сосновка?

О.И.Заливаха: Нет, в Сосновке я был, но позже. Явас. Да, будто два слова — «я» и «вас». Зашёл я в зону. Тут уже зэки: кто, откуда, куда? Подошли ко мне: «Мы слышали о вас. Как это хорошо, что вот мы имеем пополнение. Мы думали, что в Украине уже ни ветра, ни волны — а сажают! Как это хорошо!» Я почувствовал, что это... «Мы, — говорят, — давно уже не видели свежих узников». «Я отсидел, — говорит один, — пятнадцать». Тот говорит: «Я уже двадцать отсидел». «А вот ты — свежее пополнение. Видим, что Украина ещё есть». Интересно было услышать такие слова мечтателей: «Мы думали, что вас там уже засыпало, замело». Как тот Винграновский говорил: «Не замело? Не замете».

Ребята взяли меня, повели, один из надзирателей определил, где моя кровать, какую бы я хотел, где больше украинцев. Меня там поселили, нашли ровные нары, ребята-старожилы заварили кофе — знаете, как это там... Пошла кружка по кругу — по два глотка. Был Михаил Озерный из Франковска. Он был учителем, ему тоже за антисоветскую агитацию и пропаганду дали три года. Расспрашивают, кто по какому делу, за что, какая ситуация в Украине. Это мы за тем, как дипломаты говорят, круглым столом — но сидели на травке.

Вот так мы знакомились. Позже я размышлял на тему становления человека. Где-то я вычитал, что в заключении человек становится наиболее свободным, потому что он раскован. Думал о той «большой зоне» — Украине, о всём СССР, той «зоне», которая называлась «социалистическим лагерем». В «малой зоне» человек чувствует себя намного свободнее. Он может говорить что хочет, потому что он уже пойман. Перед отбоем ходят такие интеллектуальные люди, знакомятся друг с другом — тот из Еревана, тот из Грузии, тот из Москвы. Иван Русын, когда освобождался из лагеря — ему год дали, сколько-то месяцев он под следствием был, а остальное в лагере, — так он говорил: «Опанас, я бы ещё в лагере побыл с полгода или больше, потому что так много людей узнал, с которыми можно откровенно говорить. В “большой зоне” такого не будет». Старые заключённые были удивлены: как это он хочет ещё полгода посидеть! Потому что там собрался букет мыслящего человечества...

Меня пригласил к себе в барак Михаил Сорока. Я уже узнал — один из ребят сказал, что здесь есть заключённый, который уже сорок лет сидит. Это Михаил Сорока (Прим.: 27.03.1911, погиб 16.06.1971 в лагере ЖХ-395/17. В неволе провёл в общей сложности 34 года). Он сидел ещё при Польше по делу Перацкого, с 1937 года. Позже, в тридцать девятом, его освободили, в сороковом его посадили, повезли в Киев. Он там был старожил, авторитет среди зэков.

Так вот, на вторую неделю или через неделю меня приглашает Михаил Сорока к себе в барак. Смотрю — тумбочка, сделал бутерброды, как это львовяне делают, ещё что-то там такое. Посидели, познакомились. Он рассказал мне о себе. Я почувствовал, что это человек, который имеет особый авторитет не только среди украинцев, но и среди зэков вообще.

Сорока рассказал такой интересный случай. Где-то он был на пересылке. Вводят одного зэка, который только что из больницы вышел. Эти соскакивают с нар: «Ну, старик, что у тебя там?» Вытащили кусок батона, кусок масла — и забирают. Я, говорит, слез со своих нар, беру это масло, тот кусок батона и возвращаю ему. А этот человек только что из больницы, ему делали операцию и дали вот это масло и белого хлеба. Сорока говорит этому пахану: «У кого ты берёшь?» — «А ты кто такой?» И мы, говорит, стали так... или — или. И тот зэк не выдержал — пошёл на свои нары. Победил дух!

Сорока в последнее время переводил Фому Аквинского, показывал мне тетрадь. Две общие тетради было, такие сшитки, по сантиметру толщиной. Говорит, изъяли. Сделал я ему экслибрис там, в лагере.

В.В.Овсиенко: А чем вы его делали?

О.И.Заливаха: Да ребята из механического цеха сделали мне резец, а линолеум Сорока нашёл в лагере. Он наштамповал себе его на бумагу и писал письма своей жене Катре, которая тоже сидела.

Странный это был человек. Мне ребята присылали книги. Прислали какую-то книгу по искусству на чешском или словацком языке.

В.В.Овсиенко: Тогда ещё можно было получать книги по почте?

О.И.Заливаха: Тогда ещё можно было. Мне выписали газету «Дружно вперед» чешскую или словацкую... Всё-таки из Словакии.

В.В.Овсиенко: Даже заграничную?

О.И.Заливаха: Да. А потом их перекрыли, и не стали до меня доходить. Иван Свитлычный с ребятами написал заявление, чтобы художнику Заливахе разрешили рисовать. Меня вызвали в спецчасть и говорят: «Можете рисовать — у нас есть клуб, идите туда, мы пишем “На свободу с чистой совестью”». Я смотрю, что пишут те художники. «Нет, — говорю. — Я этого не умею делать, мне бы просто рисовать». — «Но нет, — говорят, — у нас есть клуб, пожалуйста, там можно работать художником». Так что заявление Свитлычного на них повлияло. Меня вызвали, но за мной стали больше следить, смотреть, потому что тогда уже в «Дружно вперед» появился мой экслибрис и ещё что-то такое. Это, кажется, Мушинка (Прим.: Николай Мушинка, украинский культурный деятель с Пряшевщины) там напечатал. Мне сделали шмон, и поскольку я не прятал, они всё-таки забрали ту газету.

Но однажды получилось интересно. Дмитро Иващенко, подельник Мороза, выходил в «большую зону». Ребята писали какое-то там заявление, а я сделал такую женскую заколку и в неё запрятал то заявление, заклеил, орнаментик сделал. Его выпустили с той заколкой, она была как сувенир. Она долгое время была у Иващенко, а потом пришли к нему будто бы за чем-то другим и эту заколку расковыряли, нашли там бумажку. «А где это вы взяли?» — «Да я не знаю, это моя». Позже они установили, что эту заколку сделал Заливаха. Меня из зоны повезли в Саранск. Вот так посадили, там один за столом с бумажками, а по обеим сторонам от него стоят двое людей, а я перед ними. Они говорили о погоде, а потом вспомнили про Иващенко: «Знаете такого? Он сидел с вами вроде бы?» — «Кажется». — «Это такой высокий, что с Морозом был, его подельник». — «Может и так, не помню». — «А как вы ему это передали? Это вы делали?» Вижу — эти трое на меня смотрят. А я где-то перед тем читал, что когда человек неправду говорит, то у него дёргаются верхние ресницы. Я уже знал, что и как, и спокойно себя держу. Я вообще такой вроде бы флегматик. А они разыграли ту сцену, чтобы «усечь», как мои глаза реагируют. Это было интересное психологическое исследование.

Приезжали к нам в одиннадцатую зону киевские, как тогда говорили, «деятели культуры».

В.В.Овсиенко: «Представители общественности».

О.И.Заливаха: О, о!

В.В.Овсиенко: Во главе с кагэбэшником.

О.И.Заливаха: Так-так. Зовут меня. Подошёл какой-то журналист: «О, это Заливаха?» Подаёт мне руку, но мне что-то неудобно было ему руку подать, так я что-то такое сказал: «Добрый день». — «А чего вы не заходите к нам? Мы приехали с вами поговорить». — «А на какую тему?» — «Вы же понимаете, что Украина строится, все мы должны работать. Что вам здесь делать? У вас же есть своя работа, а вы тут пилите доски».

А ещё интересное в это время было пополнение. Помню, солнечно было. Открываются ворота и заводят новых зэков. Смотрю — из Украины Ярослав Лесив. Ему был двадцать один год, или двадцать. Встретили, всё хорошо. Он так после тех вагон-заков, от тех пересылок немного походил, попрыгал — и вдруг делает сальто. Все зэки удивились: что это такое? А он был спортсмен, худенький, такой подтянутый, не пил и не курил. И сделал сальто. Я с ним как-то сошёлся, сдружился, уже позже мы стали кумовьями. Так этот Славко время от времени приходил ко мне. Он писал стихи, читал их, мы беседовали с ним. Он рассказал о себе, о Зэне Красивском. Я радовался, что вижу такого юношу, потому что я уже был старше по возрасту. Среди тех, кто садился в то время, я себя считал немного запоздалым. Думал: что это такое? Все здесь молодые, а я старший среди молодых. Немного так неудобно было. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

В.В.Овсиенко: И Богдан Горынь тоже там был? Потому что он написал брошюру о вас.

О.И.Заливаха: Богдан Горынь? Там. Мы вместе там были. Михаил потом, но в другой зоне. Михаил недолго там был. И Мороз недолго — перевели их. Как-то зовут меня: «Заливаха! Заливаха! Там человек у забора!» Смотрю — Иван Алексеевич ходит. Что-то немного перебросились словами, он перешёл на другую сторону. Ещё с той стороны от барака обменялись такими визуальными информациями. Позже приехала Аллочка Горская. Она была в той шубе. Обошла, как царица, тот лагерь. Видел я у стен Раю Мороз — она приезжала к своему мужу Валентину Морозу на свидание. Приезжал Вениамин Кушнир, друг мой, у которого я останавливался, в мастерской рисовал. Его там задержали на трое суток.

Однажды — это уже года три или четыре я отсидел — берут меня на этап — «с вещами». Какие у меня были книги, то оставил всё. Взял какую-то сумочку, кусок хлеба, ещё что-то — и на этап. Поехал я без ничего. Меня вывели за зону, там «бобик», сажают и повезли.

В.В.Овсиенко: «Бобик» или всё-таки воронок?

О.И.Заливаха: Или воронок — что-то такое, машина какая-то. Сначала довезли до Москвы. Там огромная многоэтажная тюрьма Лефортово. Я там в одной камере переночевал, а на второй день — в воронок меня и повезли. Едем-едем, лес вокруг — куда же меня везут? Вдруг лес кончается — Внуково, аэропорт. Немного я пересидел, пока самолёт снарядили, потом меня завели туда, к лётчику. Там есть четыре места у лётчицкой кабины. Потом, смотрю, стали сажать пассажиров. Сели, тут журналы, со мной сидят двое военных.

[ К о н е ц к а с с е т ы]

Поднялись в воздух. Стюардесса несёт поднос с конфетами. Мне понравилось, что сначала она подошла ко мне, смотрит, что слева-справа мои провожатые...

В.В.Овсиенко: А вы же в чёрной зэковской одежде были?

О.И.Заливаха: В зэковской, потому что меня из лагеря — и в самолёт. Интересно, что она так сочувственно на меня посмотрела, поднесла поднос с конфетами, а у меня подсознательно промелькнула мысль: взять несколько или одну? Но что-то меня сдержало, я взял одну конфету. Она пошла дальше к пассажирам, от которых было затянуто тканью, шторкой такой. Крутится у меня в голове: куда же меня везут самолётом? Привезли меня в Борисполь. Пассажиры вышли, подъехала машина, меня — в «воронок» и повезли к зданию КГБ, что на Владимирской улице. Привезли, сделали капитальный шмон. У меня был кусок селёдки, кусок хлеба и сумка. Я был в таких рабочих ботинках, бутсовского типа.

На второй день, после того, как я переночевал в отдельной камере, вывели на прогулку. Там надзиратель, который меня запустил, смотрит на мои ботинки — а это было лето, тепло, жара, а носков нет. Так я бритвой вырезал дырки, сделал такие босоножки. «Вчера же у вас были ботинки, а сейчас что?» Я говорю: «Нет, они такие и были». — «Ну я же вчера видел. У вас были без дырочек». А я в селёдку вставил лезвие. Он-то хлеб поломал мне вот так, когда проверял, а я в селёдку, туда, где жабры, лезвие всунул. Так что я был вооружён. Он так растерянно на меня посмотрел, что я его перехитрил.

Пробыл я там где-то около месяца. Однажды этот надзиратель приходит и говорит: «Знаете, вы немного так... Это у вас тут...» — посмотрел на ботинки, на всё. «Вас, — говорит, — зовут туда, наверх. Вы уж там держитесь, понимаете?»

В.В.Овсиенко: А вас что, не вызывали целый месяц?

О.И.Заливаха: Не месяц, меньше. Но меня там немного подкормили.

В.В.Овсиенко: Ага, в «товарный вид» привели.

О.И.Заливаха: В «товарный», чтобы показать меня высокому начальству. Так вот, надзиратель мне говорит: «Немного подтянитесь, вы уж учтите — это последний шанс вам, потому что с вами хочет говорить высокий человек». Повёл меня наверх, зашёл туда, доложил, что привёл. Запустили меня в комнату: «Садитесь, пожалуйста, садитесь». Я присел. «Ну вот, — говорит, — что ж, Заливаха, вы всё-таки теряете много времени зря. Вы бы вот рисовали, были дома, не гоняли бы вас нигде. Подумайте. У вас ведь одна жизнь, одно предназначение». Я говорю: «Вы правду говорите, это так: одна жизнь». — «Я бы, — говорит, — хотел, чтобы вы, наконец, осознали». Не сказал, на что нас мать родила, а сказал, что жизнь одна и надо за жизнь сделать что-то полезное людям. Я спросил: «А что вы мне предлагаете?» — «Это, — говорит, — от вас зависит». — «Можете пустить домой, я там буду делать что-то своё?» — «Нет, — говорит, — вы могли бы написать, что вы заблуждались, что вы ступили на неправильный путь. Вот народ наш работает в поте лица, строит светлое будущее, а вы себя закопали, выбросили себя из движения. Вот, напишите, напишите». Говорю: «Знаете, я литератор очень слабый». — «Мы подскажем вам, составим, а вы напишите, что вас-таки занесло в какую-то не свою линию движения, не в своё направление», — посоветовал он мне. Я поблагодарил, говорю: «Нет, я этого не смогу». — «Ну, вы смотрите, потому что вы либо едете, отвезём вас домой, либо обратно в Мордовию. Выбирайте, что вам дороже». Говорю: «Везите в лагерь». — «Ну хорошо. Считайте, что это ваш последний шанс». Говорю: «Спасибо за предложение». Мы так ласково беседовали друг с другом.

В.В.Овсиенко: И кто же это был, он не сказал?

О.И.Заливаха: Нет, он не сказал. Какой-то... Я не разбираюсь в чинах. Вышел он из-за стола: «Ну что ж, — говорит, — воля ваша». Подходит ко мне и подаёт мне руку. Я как зэк — руки назад, благодарю его. И так мне интересно было наблюдать, как его рука опускалась. Он подал руку для прощания, а я свою держу, не подал. Мне немного было стыдно, думаю: это же человек всё-таки, но меня что-то сдержало, не хотелось руки брать. Сказал «до свидания» и ушёл.

Побыл ещё какое-то время в Киеве, а потом меня привезли во Франковск. И тут я пробыл какое-то время. Ну, тут уже меня продержали просто так, кажется, никто не беседовал, пауза такая. А потом на этап и снова в Мордовию.

В.В.Овсиенко: Эти странствия заняли где-то месяц-два?

О.И.Заливаха: Да, где-то так. Возвращали меня через Саратов. Помню, что в Саратове кормили очень вкусно. Там была стерлядь, ещё рыбы какие-то волжские. Однажды дали вкуснейшую уху, и я впервые поел той русской ухи. Кстати, насчёт зэковского питания. Там, в 385-м управлении, сидел с нами один армянин. Он перешёл из Армении в Турцию и хотел податься на Запад. Но его в Турции поймали и передали в СССР. Он на этапе из Еревана до Потьмы рассказал: «В турецкой тюрьме — там байрам. Дают изюм, кишмиш, ещё что-то. Шашлык на какие-то мусульманские праздники дают. Вся еда разнообразная и хорошая у турок. А тут от Еревана до Потьмы — щи, каша — одинаковая еда». Тюрьма русская и турецкая... Хотя турки и армяне не очень дружат, но...

Привезли меня снова в Мордовию, в одиннадцатый лагерь. Там я досидел свой срок. Потом был я на четырнадцатом, был ещё где-то. Кстати, когда меня привезли из Киева, я сразу к своему товарищу из Франковска, Михаилу Озерному. Мы дружны были. Он «Літературну Україну» выписывал и как языковед иногда кое-что объяснял мне. Говорит: «Вот, Опанас, подумайте — слово такое: небо. Не-бо. “Бо” — это будто предупреждение чего-то, а “не-бо” — не бойся, будто бы так. Но оно сложилось в одном слове “небо”».

Так вот, когда я вернулся из Украины, мне ребята говорят: Озерный уже стал... Нет, не иеговистом, а покутником. Они собирались, человек пять-десять, плечом к плечу, и пели какие-то песенки — псалмы, ещё что-то. Я спрашиваю, как же это случилось? Говорят, что там есть бочка, и в той бочке вода то ли дождевая, то ли какая-то, но полная, и туда Михаила посадили, раздев, окрестили в покутники. Кажется, в покутники — секта такая. И больше я Михаила Озерного не видел, потому что он был уже в той группе. Я подумал: что же это случилось с Михаилом? Кстати, у него была очень интересная голова. Когда я был на пересылке где-то в Сосновке или в Саранске, ко мне подходит один зэк, русский, и говорит: «Да разве он украинец? Вы посмотрите на его голову — это же нордический тип!» А у него такой лоб красивый, такая скульптурная голова — он совсем не похож на украинца. Ну, это его внешний, расовый вид был такой. Так вот, он отошёл от нас. Встретил я Михаила через некоторое время: «Добрый день, Опанас». Уже он не наш. Вы слышали о покутниках?

В.В.Овсиенко: Я знаю о покутниках. Семён Скалич сидел у нас на Урале, в Кучино. Покутничество — это сугубо украинское религиозное течение. Главная идея — что на Украине, в Галичине, где Средняя Гора, — там будет Новый Рим.

О.И.Заливаха: Тогда Озерный не покутник: Скалича я знаю. А то какая-то секта, не знаю — то ли субботники... Его крестили в той бочке с водой. И Михаил исчез из нашего украинского поля зрения... Я позже что-то о нём по радио слышал.

Но больше всего меня поразил Михаил Сорока. Однажды он рассказывал похожий на мой случай. Говорит, повезли в Киев, привезли из Львова его сына Богдана. Дали, говорит, чёрный костюм. Были в ресторане с сыном.

В.В.Овсиенко: В ресторане, что над метро «Крещатик» в Киеве?

О.И.Заливаха: Именно там. Михаил с сыном и двое этих надзирателей. Потом повезли их в театр. Говорят Михаилу: «Ну как, с сыном поедешь домой или снова...» Как и мне говорили: «Будешь рисовать там или здесь». Так Сорока говорит: «Конечно, я поеду в лагерь». Вот так, говорит, мы с сыном распрощались. Меня привели, сняли чёрный костюм, выдали каждому своё — мне зэковское, а надзирателям ихнее. Интересно было слушать Михаила!

В.В.Овсиенко: А ещё рассказывали, что когда в том ресторане подали какие-то блюда и напитки, то он ничего не взял — только якобы воды выпил.

О.И.Заливаха: Потому что из рук врага. Он был авторитет для всех национальностей. Когда где случалось что-то межнациональное, то звали его, и его слово — всё. Между прочим, это не украинская зона, но там подавляющее большинство было украинцев.

В.В.Овсиенко: Сколько людей было в той 11-й зоне?

О.И.Заливаха: Там было две тысячи с чем-то, и где-то половина украинцев. Когда я там впервые был на Рождество, ребята собрали кто что имел: кусочек сала, у кого-то было немного мака, и сделали такой пир. А там в лагере я познакомился с «работником Пушкинского дома» — он теперь где-то в Швеции, слышал я по радио. Мы помолились, и этот русский говорит: «А у нас этого нет». Вот тебе и братья-славяне! «У нас нет этого». Мне это странно было узнать: из Пушкинского дома, эрудит, и вдруг говорит: «Мы разные люди, у нас совсем другая культура».

В.В.Овсиенко: Это, видимо, Евгений Вагин, один из лидеров монархической организации ВСХСОН — «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа», арестованный в 1967 году.

О.И.Заливаха: Точно, Вагин. Он теперь в Швеции. Они иногда подходили к нам. Вот вышло какое-то произведение в переводе на украинский язык — то ли с чешского, то ли с немецкого, то спрашивали некоторые слова. Они читали украинские журналы, и мне приятно было, что русский обратился: «Как это понять — здесь так, а здесь где-то так?» Они следили за новинками. Тогда, на Рождество, была приглашена и та русская интеллигенция. Был тогда этот писатель, что теперь в Париже, Синявский. Даниэль и Синявский. Я с ними был знаком. Однажды наша украинская лагерная община пригласила Андрея Синявского на встречу. Он провёл её на уровне: «Господа!» Рассказал о себе, о русской национальной идее, о том движении, об искусстве. Я когда-то с Юлием Даниэлем говорил немного. Он написал ту свою вещь, забыл, как она называлась так интересно... Я на ту тему тоже думал когда-то, и высказал своё мнение: «Я не читал вашей вещи, но название такое...» Там какие-то прегрешения... «День убийств», кажется. «День открытых убийств». Что в году есть один день, когда ты с кем хочешь можешь посчитаться. «День открытых убийств». Это он написал такое произведение. Это вроде бы день мести. У тебя есть враг — в этот день можешь его убить. Так вот я говорю: «Интересная такая мысль: знать своего врага, а надо ли его убивать, или, как Достоевский, который просто перестал его замечать». Говорю: «Интересная мысль. Как ты думаешь об этом?» Я не читал той его вещи, но само название дало мне возможность на эту тему поразмышлять.

А та русская община держалась особняком. Они к украинцам относились враждебно. Был у нас такой — может, и вы застали, — Иофе.

В.В.Овсиенко: Я Вениамина Викторовича Иофе хорошо знаю. Он пишется «Иофе». Встречались мы в Музее жертв тоталитарного режима в Кучино на Урале, дважды вместе ездили на Соловки.

О.И.Заливаха: Нет, это был начальник лагеря Иоффе. И вот два Иоффе разговаривали через колючую проволоку. Тот говорит: «Какой ты Иоффе? Это я Иофе, а ты Петров или... Видишь, мы оба Иофе. Один в лагере, а другой за ним надзирает». Такой был диалог двух евреев. А наш Ярослав Геврич вынимал тому Иофе зуб. Он был дантист. Ну, и так шутил на эту тему: «Вам тут надо, чтобы не болело, укол сделать». — «Ты осторожно». Потому что как зэк лечит...

В.В.Овсиенко: Какой там укол? Разве что воображаемый.

О.И.Заливаха: Да.

Ну, мы подходим к концу заключения. Я собрался, у меня шмон. Я там немного рисовал, мне Иващенко сделал такой альбомчик с карандашами. Из общих тетрадей. Он так хорошо умел книжечки делать.

В.В.Овсиенко: А чем вы рисовали? У вас были какие-то краски?

О.И.Заливаха: Нет, карандаши и фломастеры. Цветные карандаши разрешались. Я там сшил несколько тетрадей в одну, и этот альбомчик. Повели меня на шмон, чтобы уже выпускать из лагеря. Я, что мог, уложил в сумочку. Вывели к надзирателю. Он то ли эрзя, то ли мордвин, местный какой-то. Там были эрзя, мокша и мордва. Три племени. «А это что у вас такое? А это что?» — Так всё начал внимательно просматривать. Я говорю: «У вас тут есть в Саранске музей Эрьзи?» — «Есть, есть». Потому что я слышал, что Эрьзя — это великий мордовский художник. Они с Конёнковым вернулись из Штатов. Конёнкову дали в Москве мастерскую и квартиру, а Эрьзе ничего не дали, так он поехал к себе на родину, в Мордовию. Говорю: «Я хотел бы знать, где там можно искать... Хотелось посмотреть — это ваш знаменитый скульптор». — Надзиратель видит, что там у меня рисунки, и так растрогался тем, что я заинтересовался Эрьзей, что говорит: «Ну, хорошо», — сложил это всё. Не очень-то и шмонал, потому что я стал говорить про Эрьзю, как искать его музей. Ну и, вышел за зону...

В.В.Овсиенко: Вас выпустили за зону? Тогда ещё не везли этапом аж до дома?

О.И.Заливаха: Нет.

В.В.Овсиенко: Уже в моё время не выпускали прямо из зоны, а завозили в областной центр и там выпускали. Это чтобы в Москве интервью не давали.

О.И.Заливаха: Нет, я пешком шёл до станции. Приехал в Москву. А перед тем Свитлычный написал мне: «Опанас, как будешь освобождаться — вот тебе адрес Леся Танюка в Москве». Я приехал в Москву, нашёл Танюков.

В.В.Овсиенко: Вы с ним были знакомы раньше?

О.И.Заливаха: Был знаком через Аллу Горскую, ещё когда Клуб творческой молодёжи был. Танюк меня так хорошо принял, проинструктировал. Зашёл я к памятнику Шевченко — у Москвы-реки тот Шевченко. Посидел немного, пошёл на вокзал и приехал в Киев. Тут меня встретили — Танюк уже дал телеграмму или сказал по телефону, что едет Опанас. Тут уже была Украина.

В.В.Овсиенко: Наверное, Алла организовала встречу?

О.И.Заливаха: Свои люди, и Алла. Я к Свитлычным в первую очередь. Мне Лёля говорит: «Опанас, пойдём, мы тебя берём к себе». Взяли меня и пошли одевать. Такая экипировка... Сказали, что тут под Киевом есть интерьер, который Алла разработала — «Наталка», кажется. Приехали мы туда — там люди. Зашла туда позже и Зеня Франко. Там оркестр что-то играл. Кто-то говорит: «Опанас, да станцуй! Ты же уже в Большой зоне». И пришлось мне немного станцевать — не гопака, как Хрущёв танцевал, а просто так как-то, как петухи. Как разминку. Это было колоссально!

В.В.Овсиенко: А кто же там был — запомнили?

О.И.Заливаха: Вся эта компания была. Иринка Жиленко спела своё, она хорошо поёт. Потом хором попели, а сбоку там включили какой-то джаз. «Наталка» — это такое «увеселительное заведение». Хорошо расспрашивала меня Зеня Франко — она ещё тогда была на высоте, держалась. После того большого пира мы стали расходиться. Я пошёл к Свитлычным, Аллочка поехала к себе. Зашли к Михайлине Коцюбинской.

Я приехал во Франковск.

В.В.Овсиенко: Вы, вроде бы, вместе с Чорновилом ехали, да?

О.И.Заливаха: Кажется, с Чорновилом. Мы приехали, он повёл меня к своим знакомым и говорит: «Опанас, там ты можешь остановиться — там живут женщины, есть место». И завёл на Кошевого, 10. Я там оставил свою сумку, и поехали мы со Славком в горы. Где-то там, кажется, Атена была, поехали мы на какую-то полонину. Хорошая погода была — это ещё сентябрь или даже август.

Славко уехал по своим делам, а я остался на улице Кошевого.

В.В.Овсиенко: А что с жильём, где вы жили до заключения?

О.И.Заливаха: То жильё... Позже, когда я оформлял документы... У меня была только справка об освобождении. Паспорт был изъят КГБ. Пришёл я в КГБ, там мне вернули паспорт, ещё какие-то бумажки, и говорят: «Вы устраивайтесь на работу. Должны были раньше прийти к нам, а вы уже где-то около месяца мотаетесь», — заметили мне. Я говорю: «А как квартира, та, где я был прописан?» — «Квартира, — говорит, — уже не ваша, вам надо работать, заработать, и вам дадут жильё». — «А где же мне жить?» — «А это уже ваше дело. Вы вот работайте, заработаете, станете, как обычный гражданин, на очередь, и вам государство даст жильё».

Я остановился на Кошевого. Там жила семья Возняков и Люба Лемык. У них три комнаты, а на чердаке была небольшая комнатка, где складывали всякое барахло. Я искал работу. Зашёл в Художественный фонд, потому что я раньше работал в Художественном фонде. Мне председатель фонда говорит: «Вот поработайте, сделайте выставку, мы посмотрим, стоит ли вас принимать на работу в Художественный фонд. Сделайте картины, тогда мы посмотрим, художник вы или нет». Я говорю: «Но мне же, видите ли, нужно для этого полотно, краски, помещение, чтобы я нарисовал. И потом, у меня нет уверенности: я нарисую, а вы отклоните, и будет напрасный труд. Вы какую-то гарантию даёте, что меня примете в фонд?» — «Ну, — говорит, — общественность посмотрит и решит, достойны ли вы работать у нас в Художественном фонде, или не достойны». Я поблагодарил. Так меня и не приняли на работу в Художественный фонд.

Я долго искал работу, где бы зацепиться. Был поставлен под надзор на год: каждую неделю ходить отмечаться в милицию. И наконец устроился в бытовое бюро чертёжником, оформителем, копировщиком. 90 рублей ставка. Небольшая, но уже я, так сказать, зацепился. Прописался у Возняков, они меня взяли на квартиру. Позже женился — там была такая девушка, Дария Возняк. Уже позже я узнал, что это дочь Василия Бандеры, который был сожжён в Освенциме. Надзор продолжался. До восьми часов я должен был быть «на насесте». Иногда где-то запоздаю. Помню, однажды за мной бежали, чтобы схватить. Но я уже за калитку зашёл, а он через калитку говорит: «Ну, смотри!» Так оно продолжалось довольно долго.

Позже, в том же семидесятом году, когда я освободился, приснился мне сон: у меня отпали верхняя и нижняя челюсти (В другом месте Вы говорили: зубы... — В.О.). Я в крови, слёзы какие-то. Правда, не болело, но так как-то мне неприятно — нижняя часть лица отпала... Проснулся я мокрый. Думаю: что-то такое случилось. Телеграмму получаю на второй, или в тот же день, что убита Алла Горская. Собрался я и на вокзал. Мне перегораживает дорогу...

В.В.Овсиенко: Так за вами же надзор?

О.И.Заливаха: Надзор. Но — смерть Горской. Он меня за пиджак: «Никуда вы не едете». Я как-то от него вырвался и — бегом на поезд (а за билетами кто-то сходил). И поехал. «Ну, — говорит, — смотрите». Приехал я в Киев. После похорон я ночевал у Виктора Зарецкого. Это была тяжёлая ночь. Он заварил чифирь по-сахалински, мы так на полу легли, как те, что у Достоевского, и проговорили где-то до четырёх часов. Он рассказывает мне, как ему тут мерещилось, как его тут предупреждали, как он где-то был, как за ним следили. Такая была исповедь Виктора колоссальная, такой плач. Он не плакал, а такой какой-то внутренний всхлип... Как он был наказан... После этого я вернулся во Франковск. Сразу был вызван в милицию, там с меня снимали стружку.

В.В.Овсиенко: Наказали как-то?

О.И.Заливаха: Что-то было... штраф там... что-то там было такое, за то, что я нарушил режим.

В.В.Овсиенко: У них был штраф до двадцати рублей. Это два раза. На третий раз уже могли судить и два года дать.

О.И.Заливаха: И пошло, покатилось дальше. Через год эти новые аресты, 1972 года — Свитлычный, того, того, того уже нет, нет, нет...

В.В.Овсиенко: Вас как-то зацепили?

О.И.Заливаха: Сокульский освободился, так у меня был обыск по его делу. Ещё, кажется, один обыск был. Позже у них такая метода появилась — бить камнями окна. А у меня уже тогда появились сын Ярослав, дочь Яринка. И вдруг вечером, когда уже садится солнце, бьют окна. Я уже сделал фанеры, чтобы закладывать стёкла, чтобы камень не летел туда, на противоположную стену, а чтобы здесь падал, у фанеры. Однажды я уложился спать на крыльце. Слышу — уже треск, уже камень полетел. Я выскочил за калитку, а те двое парней-лоботрясов — наутёк. Там напротив нашего дома принимали водочную посуду, так они мне те ящики под ноги, и — наутёк. Я выбежал на противоположную сторону улицы, а они, такие жеребцы... Я что-то кричал, у меня такой голос появился: «Ловите воров!» Они оторвались метров на семьдесят, оглянулись, побежали, рукой помахали. Примерно через неделю бить окна перестали. Позже я узнал от кумы Орыси, жены Ярослава Лесива, что у неё тоже били окна.

В.В.Овсиенко: Когда это было? И в связи с чем? Почему они такую форму выбрали?

О.И.Заливаха: Почему били окна? У Орыси не было тогда Ярослава дома. Он тогда был во второй раз арестован в лагере в Днепропетровске. Снова наркотики ему инкриминировали... Он уже был как священник или где-то учился. А первый раз — она говорила, что как раз подмела комнату, где-то у печи мусор остался. А тут пришли с обыском. Походили по комнате, подошли к мусору и взяли там пакет с теми наркотиками. Это сфабриковано, конечно. И Ярослава взяли. А перед тем он устроился было на Болеховский лесокомбинат. Интересно рассказывал. Говорит, иду однажды на тот деревокомбинат (я там был) и спрашиваю прохожего, который час. Тот снимает свои часы и даёт: «Нате, смотрите — это вам часы». — «Спасибо, мне только час нужно знать, который». — «Я знаю вас, Ярослав — пусть будут у вас». Так сделал прохожий.

Лесив, когда освободился, через какое-то время пришёл и пригласил меня в кумовья. Он уже выучился на священника...

В.В.Овсиенко: Это он у отца Василика учился в подпольной семинарии.

О.И.Заливаха: Да. Я был в Лужках у Лесивых. Ярослав водил меня по тем полонинам, показывал — он такой увлечённый, такой сын гор, воли.

Однажды Лесив, уже будучи в сане, встретился в Киеве с Леонидом Кравчуком, подал ему петицию от греко-католиков, чтобы они могли свободно свои религиозные обряды отправлять. Кравчук взял то заявление. Приехал Ярослав к нам — с вокзала пришёл к нам на Кошевого. Воодушевлённый такой, говорит: «Опанас, кум, я выполнил миссию и теперь еду домой. Кравчук меня выслушал». Пошёл в консисторию. Вызванный из Болехова шофёр заехал к нам. Я предложил куму, чтобы ночевал у нас. А он говорит: «Еду домой, потому что звонил Орысе, что буду сегодня дома». Они побыли немного у нас, перекусили и где-то около 10-11 вечера выехали. Их задержали на пункте ГАИ на границе Франковска, держали примерно два с половиной часа — проверяли подфарники, тормоза, ещё что-то. Потом отпустили.

Проехали где-то полкилометра, и у Павловки авария — столкнулись с чёрной «Волгой». Я был на суде. Расследовали, как это было. Но следователи не учли, как они столкнулись. Якобы машина Лесива выехала на встречную полосу, а чёрная «Волга» уже ничего не могла поделать и столкнулась.