И н т е р в ь ю

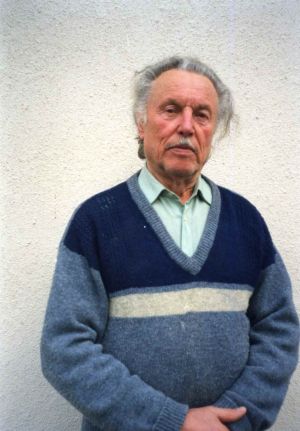

с Мирославом Алексеевичем М е л е н е м

С исправлениями М. Меленя от 9 ноября 2005 года.

Первые два раздела и частично третий М. Мелень в октябре 2005 года переписал заново, однако здесь оставлено несколько фраз из надиктованного текста. Подзаголовки интервьюера.

Некоторые отрывки переставлены местами ради хронологической последовательности.

Специфические ударения говорящего выделены жирным курсивом.

В.В. Овсиенко: 3 февраля 2000 года в городе Моршине, по улице Зиновия Красивского, 11, записываем беседу с паном Мирославом Меленем. Ведет запись Василий Овсиенко.

СЕМЬЯ

М.А. Мелень: Я — Мирослав Мелень, сын Алексея, родился в селе Фалиш Стрыйского района 13 июня 1929 года в многодетной крестьянской семье. Корни отца — с Буковины. Из того же древа происходит и Теофиль Мелень, один из организаторов пресс-квартиры в легионе Сечевых стрельцов в 1914&ndash1916 годах. Погиб в бою с москалями в 1916 году в селе Викторове.

Отец мой вслед за семью братьями в 1910 году уехал в Америку. Вернулся в 1920 году, после войны. Был самым младшим. Из старших его братьев не вернулся ни один. Но все отдали заработанные к тому времени деньги отцу. Он вернулся на Украину и женился на вдове Екатерине Печеняк, у которой был сын Василий от Павла Печеняка. Он был сечевым стрельцом в курене Букшованого. В бою с москалями на Болеховской горе, что возле села Лисовичи, в рукопашном бою он был тяжело ранен и через день или два после боя друзья доставили его в родное село Фалиш (примерно в 8 километрах от места боя), где его и похоронила 22-летняя вдова Екатерина с маленьким сыном Василием, 1910 года рождения. Впоследствии — это моя мама, а Василий — мой родной брат, но только по маме. Помню, что в нашем доме свято хранили память Павла, а отец мой всю жизнь к пасынку Василию относился как к родному. Василий учился в Стрыйской гимназии. Это требовало больших средств, и отец их давал. Никогда ни единым словом маму не упрекнул. Василий учился вместе со Степаном Бандерой, с Тычием-Лопатинским, Юлианом Гошовским (впоследствии краевые проводники ОУН). Стрый тогда был очагом украинского возрождения и зарождения первой сети подпольной ОУН. Окончив гимназию, ввиду политической обстановки, он должен был покинуть родную землю и эмигрировать в Чехословакию, в Подебрады, где после войны осела вся националистическая элита Украины.

Вернулся брат в 1941 году с легионами «Нахтигаль» и «Роланд». Помню (мне было 11 лет), как односельчане сбегались посмотреть на «Американового Василия» (брата и сестер моих до сих пор в селе зовут «Американовы»). Он — в гранатовом мундире, с регалиями хорунжего, свободно владел немецким, чешским, польским языками, здоровался с родными и близкими со слезами на глазах. Мне дал поиграть «маузером» (конечно, без патронов), так я считал себя самым сильным, геройским человеком. Сверстники, обступив меня, просили дать хоть раз «нажать на цингель», хоть подержать минутку. Тот момент до сих пор у меня перед глазами со всеми реалиями, хотя давно уже все отошли в мир духов предков, растерялись по чужим мирам или пропали бесследно.

Василий по заданию Организации украинских националистов позже стал начальником «Веркшутц-полиции» в посёлке Рыпне на Станиславщине. Взял с собой и брата Владимира (он 1925 года рождения). Во время немецкой оккупации полицейский пост «веркшутцев» плодотворно сотрудничал с оуновским подпольем, обеспечивая его, в первую очередь, информацией, оружием и продовольствием.

Перед приходом большевиков в 1944 году весь пост в составе 22 человек с оружием ушёл в ряды Украинской Повстанческой Армии, но кто и в какую группу и часть, мне не известно. Знаю только доподлинно, что Василий попал в курень Ризуна-Андрусяка и занимал должность куренного идеолога. Брат Владимир был мобилизован в сотню рядовым стрельцом, которая из Станиславщины сразу пошла в рейд на Закерзонье. У Василия был псевдоним «Боровик», а у Владимира «Белый» (он был светлый блондин). Василий в 1946 году погиб перед Пасхальными праздниками на Рожнятовщине и похоронен в братской могиле в селе Ценява. Вместе их покоится 32 воина легендарной УПА.

А ещё в 1945 году на самый Сочельник утром в наш дом в селе Фалиш пришли облавщики делать обыск. Делали обыск почти целый день: развалили печи, сорвали пол, на чердаке всё поскидывали — искали, как в песне того времени пели: «Поламали скрині, шукали бандьорів». А под вечер забрали отца и хотели арестовать. Отец, выйдя из сеней, сразу бросился в сторону, хотел убежать, но автоматная очередь скосила его. Уже по лежачему пьяный чекист с матерными выкриками бросил гранату. После взрыва я с соседом Дмитрием Моричем забрал тело (руку я подобрал со снега в пяти метрах) и до утра похоронил без гроба, потому что в противном случае его забрали бы москали и до сегодня никто не узнал бы, куда оно делось. Как теперь известно всем, это был такой метод заметания следов варварского усмирения народа. Такой метод уничтожения наций или народностей был начат в Московии ещё «государем Иваном Грозным», когда он «присоединял» народы Поволжья.

В ПОДПОЛЬЕ

Я, несовершеннолетний юноша, тогда учился в Стрыйской средней школе №5. В этой школе преподавательский коллектив был весь из Стрыйской гимназии. Ученический тоже. Я, чтобы избежать репрессий, переехал к родственникам в село Дашаву (15 км от Стрыя) и учился там в средней школе. Я там полуофициально-полунеофициально окончил в 1947 году десятый класс.

Ещё учась в Стрыйской гимназии, я был вовлечён в Союз Украинской Молодёжи (СУМ). Я вступил в юношескую ОУН в 1943 году торжественно на пластунском костре на горе Ключ (место боя УСС с москалями в 1916 году) под руководством профессора Кокольского и священника Гаврилишина, которые были руководителями в сеньорате ОУН (они в 1944 году эмигрировали на Запад). Нас тогда было больше двух десятков в юношеском отряде, присягнувшем текстом «Декалога украинского националиста» Ленкавского: «Добудешь Украинскую Державу или погибнешь в борьбе за неё». Чего все придерживались свято. Только один из тогдашних юношей стал предателем — Степан Одинак, а остальные не нарушили присяги. Большинство погибло в водовороте Освободительной борьбы, или отбыло московскую каторгу без покаяний и предательства. Например, Бабий Демко, самый молодой из нашего отряда, в 1946 году погиб геройской смертью в одном бою вместе со своим отцом и братом Николаем в соседнем селе Станков. Остап Барабаш из села Конюхов подорвал гранатой себя и двух кагэбэшников, когда попал в безвыходное положение.

В Стрые большевики произвели арест в 1947 году как раз в день выдачи аттестатов, когда все пришли. Арестовали в той 5-й школе всех, кто был в молодёжной организации. Я со своим другом не попал под арест, потому что мы в то время были в Дашаве. Получали мы аттестаты уже почти подпольно — добрые люди сделали.

С приходом большевиков в 1944 году юношеская ОУН в средней школе № 5 выполняла разные задания: одни распространяли агитационную подпольную литературу, другие были связными, третьи (в основном, городские юноши, такие как Остап Маркус, Ромко Масляник, Владимир Злубко и другие) где могли добывали разное оружие, а я и мой побратим Владимир Морич доставляли его в условное место кустовому проводнику Орленко. Или Сомко — надрайонному. Соколенко — это мой двоюродный брат (погиб в 1948 году в родном селе Фалиш), настоящая фамилия — Павлий Иван. А Сомко — Клепуц Степан из села Каменка, что на Сколевщине. Сомко трагически погиб здесь же у нас, в Дашавском Корчунке (так называется присёлок) — не сдался врагам. Их целая боёвка погибла. А Сомко, раненый, ещё подпустил к себе — думали большевики, что он уже убит, подошли к нему, а он держал в руке гранату, и напоследок отпустил «Ф-1». Его разорвало, но ещё и двух большевиков с собой уничтожил.

И вот случился такой случай. Мы с покойным моим ближайшим другом, который умер четыре года назад, взяли лошадей, на которых молочник из сёл возил молоко в Стрый, в заготовительную контору. Так мы взяли у дяди Петра лошадей и вроде бы везём молоко. А в сиденье из гороховой соломы — десять автоматов и ещё оружие. Едем через стрыйский мост, который очень строго охранялся. Дядя Пётр слез и сбежал. Как сбежал? Ушёл, сказав: «Вы езжайте сами, хлопцы». И мы поехали, доставили оружие.

Как-то под утро пришли гонцы из села Фалиш, где я родился, что мне нечего возвращаться в село, потому что хата разрушена, пол сорван... Искали, приходили ещё за мной, потому что отец уже убит, сестры нет. И я тогда — куда деваться? Когда нашу организацию раскрыли, мы ушли в куст самообороны к Орленко. Полностью ушли в подполье, уже с оружием в руках. Ещё несовершеннолетние, но, держа оружие в руках, мы чувствовали подвижнический порыв, чувствовали полную ответственность за свою нацию.

И вот что случилось в 1947 году. Тогда Украина была голодной. Ходило тут, по Галичине, много людей из Бессарабии, со всех концов. Собрались мы на Спаса, 19 августа, на праздничный ужин в селе Фалиш, на окраине, за рекой. Подходит женщина и говорит: «Будьте, хлопцы, осторожны!» Стрельцов-повстанцев было шесть и нас двое малолетних. Стрельцы были с оружием. Итак, женщина предупреждает, что ходят какие-то, просят милостыню, но молодые, здоровые. И только она это сказала, ещё не успели мы сориентироваться, как постучали в дверь те два незваных гостя. Где-то лет 25-28, с мешками за спиной. Орленко, кустовой, пригласил их в хату, накормили их и: «Кто вы такие?» Хлопцы уже имели в этом опыт, понимали, что это подосланные агенты КГБ. Один из них был белорус по национальности, второй украинец: фамилии Гальчинский и Раевский. Украинец очень выступал, с апломбом: «Вам конец будет! Вы — бандиты! Вы не выиграете дела!» Они пришли с тем, чтобы убедить, что надо сдаваться...

Их обоих вывели во двор... Как я позже узнал, первая мысль была убедить их, что украинские повстанцы борются за идею. Мы не уничтожаем, как пропагандируют тут большевики, инородцев — мы воюем против системы. «И вы идите, будьте людьми, и скажите, кто мы такие». Но Гальчевский заявил: «Вы бандиты, и мы где только сможем...» — в таком бескомпромиссном духе говорил.

Очевидно, их решили просто физически уничтожить. Потому что если бы их так отпустили, то всё то хозяйство было бы вывезено и уничтожено. Другого выхода не было. А тогда борьба была: или жизнь, или смерть. В подполье у нас не было ни тюрьмы, ни следственных органов. Это решалось молниеносно. Нам сказали: «Хлопцы, завяжите им руки». И мы, как могли, дрожащими руками, но связали их. «Идите за нами!» Они пошли впереди. Уже была тёмная ночь, накрапывал дождь. Вдруг я услышал выстрел, потом второй, третий. Тому Гальчинскому удалось убежать, а второго пуля догнала...

АРЕСТ

Когда в 1947 году в столкновении с кагэбэшной агентурой мы через несколько дней попали в руки облавщиков, то агент Гальчинский, которому удалось убежать из рук повстанцев, уже опознавал нас связанных на дежурке КГБ вместе с другими предателями, которые пришли с повинной на обращение МВД УССР и хорошо знали нас обоих в лицо. Тот эпизод из моей жизни, пожалуй, был самым жестоким!

...По приказу кустового мы отошли в соседнее село Братковцы. Куст самообороны ушёл, потому что имел свои стоянки, бункеры в лесу, а мы, как подростки, пошли в село, к родственникам, чтобы переночевать, а завтра будет видно, что и как. На рассвете родственник говорит: «Мирославец! Собирайся! Иди корову пасти, потому что облава, облава! Забирают всех, кому больше пятнадцати, всех мужчин забирают, сводят в клуб, а там что будет — будем видеть». Я, взяв его корову на верёвку, воловик, как его называли у нас, гоню за село пасти. А мой побратим, Владимир Морич, — у другого соседа, так же босиком. Ну, сколько нам тогда было? Не полных семнадцать. Всё равно нас увидели и забрали. Держали в клубе почти два дня. Некоторые люди знали, кто мы есть. Пошла молва по всему району, что был бой, что ищут, кто принимал участие в том бою. Никто не сказал, что мы из соседнего села. Люди молчали. Пока не пришёл этот, что продал нас ещё в школе, Одинак Степан. Только посмотрел в зал, увидел нас — и через минут десять-пятнадцать капитан краснопогонников заходит и называет по фамилиям: «Мелень и Морич! Выходите! Мы знаем вас — ты и ты». Нас обоих связали руками вместе, в «студебеккер» положили лицами на дно кузова, придавили ногами. Повезли в районный центр Стрый, в КГБ.

В КГБ нас встретили те янычары, что сдались на призыв Берии, бывшие оуновцы-повстанцы. Их было немного, но были. Был тут у нас очень знаменитый когда-то боевик Лимонко. А это оказалось — провокатор. Очень издевался над всем украинством. Бомбик, Гринь — это я называю их по подпольным псевдонимам. Они нас знали, и я их знал. Итак, Лимонко один из первых, пересыпая уже свою речь русскими матами, начал с драки. Не мешкая, вывел меня во двор (Владимира взяли в другую комнату). Во дворе была большая куча навоза, потому что там было много лошадей, машин было меньше, кагэбэшники везде разъезжали на лошадях. На навозе я увидел в брезенте замотанное что-то. Лимонко, ударив меня, заставил разворачивать. Только я стянул сверху брезент — увидел лицо Василия Рижко, с которым мы только позавчера вместе ужинали в одной хате. Он был старше, 1926 года. Он не был в подполье, пришёл тяжело раненый с фронта. Но его отец был в подполье. И вот я увидел его убитого. Он в праздничной одежде, вышитая сорочка. Кудри, запёкшиеся кровью, кровь из одного и из другого виска, без глаза. Одним словом, автоматная очередь, очевидно, прошлась по голове. Лимонко произнёс: «Если не будешь говорить правду, то же самое будет и с тобой».

Следствие началось очень активно и длилось без перерыва как днём, так и ночью, пока я мог стоять на ногах. Когда следователь шёл обедать или на минуту где-то отлучался, то возле меня стоял часовой-надзиратель и не давал присесть и глаз сомкнуть, чтобы ещё и бессонницей измотать меня до беспамятства. И сказал: «Всё равно, что с тобой будет! Мы тебя расстреляем». Когда я повалился на пол, то те, что пришли с повинной — Лимонко из села Добряны, Бомик из села Завадов, Гром из Братковец (все эти сёла на Стрыйщине) за ноги со второго этажа тащили по лестнице аж в подвал, так что я черепом стучал по каждой ступеньке. В подвале пришёл в себя где-то на третий день. Помню, что чистосердечно молился, благодаря Бога за силу терпения: и вытерпел, и не предал, потому что я в подвале. В противном случае водили бы меня по сёлам и я должен был бы показывать, где ночевал, кто давал есть и т. д. Потому что от меня добивались только чтобы я сказал, где, в какой хате мы ели или ночевали. Тогда было бы, пожалуй, полсела вывезено по большевистскому методу. Однако Бог дал мне силы, так же и моему побратиму Владимиру, — мы всё выдержали и ничего не сказали. Что мы сами по себе прятались, как могли, так и добывали еду. Тогда был такой метод: «Ничего не знаю. А на нет — и суда нет».

Я ещё несовершеннолетний, никогда не был в такой ситуации, разве что из рассказов слышал что-то подобное. Очень это меня поразило. Завели меня снова в комнату, и тогда из другой комнаты выходит тот самый Гальчинский, с которым два дня назад произошёл случай, о котором я выше рассказал. Как набросился на меня он с дракой, и все они, то я не помню, что было дальше. Били меня разными способами, отливали водой и снова били. Прошло много лет с того времени, а я и сейчас те пинки чувствую всем телом, каждым нервом. Ещё подставляли под капающую воду и держали в воде босиком по колени. Каждая капля, казалось, кувалдой бьёт по голове. До сих пор не могу постичь, что это мог делать человек — homo sapiens. Не могу смириться с христианской догматикой: «Бьют в правую щеку — подставляй левую... Молись за того, кто тебя преследует... Прощай злейшему врагу... Будешь спасён...» Мой отец не раз в разговоре со свояками зимними вечерами утверждал, вспоминая мировую войну: «Пришёл к тебе с добром — встреть его хлебом-солью, а ворвался к тебе с мечом — мечом и прогоняй его! Не предавай, но никогда и предательства не прощай, потому что сам станешь предателем!»

Очнулся я в подвальном помещении, в камере холодной и сырой, и один-одинёшенек. Маленькая комнатка где-то метр на два — очевидно, там должно было быть помещение для чего-то другого.

Я тогда впервые почувствовал в себе большую силу духа, который «тело рвёт к бою», как говорил поэт. Я тогда впервые почувствовал удовлетворение от моральной победы над врагом, и эта уверенность, что выдержу, впоследствии не покидала меня никогда. И действительно похвастаюсь, что всегда я был одним из первых во всяких конфликтах: будь то в рубках с «блатными» и рецидивистами по этапам, или потом в сопротивлении советской власти в ГУЛАГах, или на свободе.

Примерно через две недели нас обоих перевезли во Львов на Судовую, 7, где мы провалялись по следствиям больше года. Условия были очень тяжёлые: без каких-либо передач и свиданий, без вестей о маме и родных. Мытарства помог прекратить односельчанин Дмитрий очной ставкой. В конце концов, осудили нас. Уже смертная казнь была отменена — а нам обещали, что осудят на смертную казнь. По статье 54-1а, пункт 11 — «террор» дали нам по 25 лет и 5 лет поражения в правах. Как пели мы в камере: «а на більший ще страх дали п’ять по рогах, щоби більше, мовляв, не грішили». И вечная ссылка «в отдалённых районах Советского Союза».

В.В. Овсиенко: Вы помните дату ареста и суда?

М.А. Мелень: Меня арестовали в 1947 году, 23 сентября, на облаве в Братковцах — это село Стрыйского района. А судили меня в 1948 году в июне. А какая дата? Тоже 23-е число, кажется.

ЭТАП

19 августа 1948 года, опять-таки на праздник Спаса, нас этапом из Замарстыновской тюрьмы, из Львова, всех повезли на Север. Преимущественно молодёжь. В вагонах-пульманах, трёхэтажные нары.

Ехали мы очень долго. Дорога тяжёлая. Нас везли в вагонах таким образом. Давали раз в три дня немного кильки и сухарей. Воды давали только раз в день. Сто двадцать человек в вагоне, а давали какую-то одну бадью на вагон. Поезд останавливался где-то в безлюдном месте, в степи. Бесконвойные набирали воды из озера или из какой-то лужи, заносили нам в вагон. Пили, потому что была страшная жажда. А после этого люди начали болеть — дизентерия началась.

Вот мой односельчанин, Василий Пастущин, — мы с ним встретились уже на этапе. Он с 1922 года рождения, повстанец. Взяли его в бою контуженного, без сознания. Подлечили и дали 25 лет. Не доехал до Норильска. Где-то под Красноярском умер, страдая тяжёлой дизентерией.

Каждый вечер и утро проверяли. Василий не встал, так бесконвойники стащили его со вторых нар за ноги (потому что нары были трёхэтажные), бросили на пол. До сих пор не могу забыть этой страшной картины: как голова ударилась о пол вагона. А потом стащили из вагона на камни. Что-то между собой говорили, смеялись: «Одним бандёрой меньше». Никто не знает, закопали ли его, или там оставили в степи.

Два паровоза ФД (так называемый «Феликс Дзержинский») тянули где-то больше семидесяти вагонов-пульманов с заключёнными. Были разные люди, на каждом вагоне написана мелом большая буква «Б» и обведена кругом. Имели ли они в виду «бандиты», или «бандёры», как они называли нас, не знаю, но это были, в основном, политзаключённые. Было между нами очень много «власовцев» из РОА (Русской Освободительной Армии). Были непосредственные участники УПА, но больше всего тех, кто помогал в той революционной освободительной борьбе. Много из Надднепрянской Украины. В Харькове, на Холодной Горе, присоединили к нам много украинцев из Восточной Украины. Это были люди, которые встали на сторону национальной борьбы. Никто не вникал в политическую ситуацию — только бы освободиться от московского оккупанта. Было много сознательной интеллигенции.

Только в Челябинске или Омске нас повели на «прожарку», потому что очень развелись вши. Сделали дезинфекцию. Аж на саму Покрову 1948 года нас разгрузили в Красноярске, на станции Знаменская. Повели колонну до пересыльного пункта, где-то километров двадцать. Повели пешком через поле (дороги не было), болота страшные. Конвой конный, только собаководы пешие. А нас вели колонной по пять. Не смели мы обойти никакую воду, ни лужу, шли напрямик, как командовал конвой. Потому что: «Шаг вправо, шаг влево — считаю побегом, стреляю без предупреждения!»

Очень тяжёлая дорога. Одеты кто как, а там уже холод, это же Красноярский край, 14 октября 1948 года. Когда утром нас высадили, то те 20 километров шли мы, наверное, 5 часов, а может и дольше. Дождь, ветер — очень плохая погода. Я был в летних туфельках (так у нас туфли называют), легко одет, без никакого плаща, без куртки, а так — пиджак, штаны, рубашка. Ноги промокли, мои туфли разлезлись. Таких, как я, было много. До пересылки, где нас принимали и регистрировали, я дошёл совсем босой. Земля холодная, шёл дождь со снегом. Но, слава Богу, пережил.

На пересылке в Знаменском принимают нас по формулярам. Каждого по фамилии: имя, отчество, номер статьи, срок и так далее. Выходит к нам нарядчик с бородой. Как позже оказалось — это польский офицер, который чудом спасся от расстрела то ли в Катыни, то ли под Харьковом. Я с ним ближе не говорил, потому что тогда был совсем молодым. Как только он услышал, что это львовский этап, то искренне принял нас и без боязни сказал: «К вам будут подходить, вас будут грабить, вас будут бить. Но вы отбивайтесь, как можете, и никто вам ничего за это не скажет. Потому что здесь закон тайги: кто кого».

Пересылка большая, поделена на секторы: женская зона — бытовики, политические, каторжане. И так же мужская: бытовые, каторжане и политические с особым режимом.

Пересылка — это пара домиков на столбах и крыша, а стен не было. И пара домиков, у которых были стены, но без окон. Итак, каждый старался попасть в них, потому что начался очень пронизывающий дождь и ветер. Мы, группа молодых парней, нашли пару досок. Это Ярослав Скавинский, Виктор Митарчук (он с Киевщины, не знаю, где делся), Иван Матвийчук из Бродов, Иван Огородник со Стрыйщины, Владимир Морич и много других, что держались вместе ещё с тюрьмы. Молодые, почти ровесники. Сделали чердак на бараке, где ещё не было стен. Залезли туда. Ночью слышим крик, потому что ворвались к нам бытовики. Их надзиратели специально впускали. И кричит кто-то: «Бей! Бей! Бей!». Мы вскочили, потому что уже и к нам кто-то вылез. Хлопцы подхватили того, что подлез, и выбросили. Только грохнулось о землю — и он больше не поднимался.

Утром на проверку пришли надзиратели, пересчитали нас и только спросили: «Что это такое?» — «Мы не знаем». И больше никто, действительно, не спрашивал: кто это был, кто это сделал. Приехали бесконвойные, взяли их на подводу и вывезли.

ГОРЛАГ

В конце октября 1948 года мы прибыли в Норильск Красноярского края, в «Государственный особорежимный лагерь №4».

Очень тяжёлая история: голод, холод, а мы истощены до предела. Погрузили нас в баржи и через две недели привезли в Дудинку. Это был последний этап того года, потому что с материка на Таймырский полуостров, в систему Норильлага, можно было добраться только по Енисею или Ледовитым океаном через Карские ворота — и в устье Енисея. Или по воздуху. То ГОРЛАГ — «государственный особорежимный».

В Дудинке смертей было столько, что их не сосчитать. Сколько нас доехало, сколько приехало — никто не сосчитает и по сей день. «Государственный особорежимный №4» в Норильске имел задачей строить крупнейший медеплавильный комбинат цветных металлов — подарок ко дню рождения Сталина. Вот откуда я и помню день рождения Сталина — 21 декабря, его семидесятилетие было в 1949 году.

В лагерь свезли из разных концов Советского Союза где-то больше десяти тысяч заключённых. Интересный контингент. Я застал там членов правительства Латвии, Литвы, Эстонии, которые Москва оккупировала в 1940 году. Была там украинская интеллигенция, были инженеры с Донбасса. Помню, Крячко Михаил — крупный инженер горных работ. Были русские по так называемому «делу Горького». Были заключённые 1937 года, с Соловецких островов. Они чудом попали сюда. Говорили они между собой об украинской интеллигенции, даже упоминали фамилию Леся Курбаса. Но я тогда не знал, кто это. Это только теперь осознаю.

Одна из величайших личностей, которая повлияла на меня — профессор, доктор Михаил Дмитриевич Антонович. Сын того Антоновича, что был министром иностранных дел Центральной Рады. Он был профессором Берлинского университета. Большевистская агентура похитила его из Парижа в 1947 году. Он рассказывал, что очнулся в тюрьме на Лубянке в Москве. Тоже осудили на 25 лет. В нашем бараке был дневальным. Антонович — энциклопедически образованный человек. Был со мной Михаил Пилипчук, член Союза писателей. Сейчас живёт в Николаеве на Львовщине. Он об Антоновиче много написал.

Там было много интеллигенции, как генерал Белов — власовец. Был бывший посол Советского Союза в Канаде Ойхман, еврей, которого судили в 1937 году. Кстати, в январе 1953 года в Кремле разгорелось «дело врачей». Мы пришли с работы и громкоговоритель заговорил, что разоблачена еврейская врачебная группа, которая имела целью отравить Сталина. Так Ойхман на весь барак сказал: «Посмотрите, что будет. Они забыли, кто их привёл к власти!»

И действительно, через два месяца мы на рассвете — там ещё полярная ночь продолжалась — идём на работу. Колонна, где-то около четырёх тысяч, выстроена по пять. Только крик нарядчиков и надзирателей: «Подтянись! Побыстрее!» — как вдруг с вахты из громкоговорителя раздаётся: «Сегодня из-за кровоизлияния в мозг Иосиф Виссарионович...» — и так далее. В ту же минуту из груди тех рабов несчастных, замученных, замордованных вырывается в целое заполярное поднебесье: «Ура! Ура!» — бросают шапки вверх, радуются, ликуют смерти «вождя». Капитан Нефедьев, дежурный на вахте, синеет. Я только вижу, как его жилистая пропитая рожа краснеет от напряжения, когда он кричит: «Успокойтесь! Тише! Тише!» В конце концов даёт команду — и с вышек над нами выстрелы из автоматов, очереди. Так мы успокоились. Всё стихло, дальше всё пошло своим чередом. Мы пошли на работу, но уже бодрые, весёлые, потому что почувствовали, что будут большие изменения в обществе.

Так вот Ойхман сказал: «Увидите, что будет». Не прошло и двух месяцев, как 3 марта случилось «кровоизлияние» Виссарионовичу. Я до сих пор убеждён, что масоно-еврейская мафия руководит всем и вся, в том числе и нами сейчас.

Парни всех национальностей там жили дружно. Мы особенно дружили с прибалтами, особенно с литовцами, с грузинами, потому что в советских лагерях-гулагах были, пожалуй, все нации, населяющие Европу.

НОРИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

И вот разворачиваются такие события. В мае там начинается полярное лето. Переход зимы в лето происходит сразу, весны почти нет. Первые цветы в тундре очень ярких цветов, как полярное сияние. Но они без запаха, без аромата. Два-три дня — и пропадают бесследно. И начинается лето. Лето, как лето — такое бывает, что и десять градусов тепла, бывали дни, что и пятнадцать.

Мы пришли с работы. А уже солнце не заходит — полярный день начался. Молодость берёт своё: как мы любили, сошлись перед бараком и начинаем петь. Поём. И я в том кругу стою. Идёт смена конвоя и кричит: «Разойдись!» Хотя он никогда до сих пор этого не делал. А тут вдруг кричит: «Разойдись!» Мы не обращаем внимания. Он снимает автомат с плеча и — очередь по нам. Две жертвы: Гайсюк из Бережан и второй — фамилию я забыл. Это Евгений Грицяк описал.* *(Евгений Грицяк. Норильское восстание (Воспоминания и документы). Издание второе, исправленное и дополненное. — К.: Издательство имени Елены Телиги. — 79 с.). Две жертвы моментально. Это стало толчком — взбунтовался целый лагерь. Сразу передалось в пятую, в шестую зону женскую. За какие-то сутки об этом уже знал весь Норильск. А в управление Норильлага входило более ста сорока отделений, ОЛПов (отдельный лагерный пункт). У меня эти данные записаны. Только в самом Норильске было более двадцати лагерей. В Норильске было около 150-160 тысяч заключённых. Все работали на Россию. Мы всё там делали. Теперь остарбайтерам выплачивают компенсацию — а когда нам будут выплачивать? Там 70% заключённых были с Украины.

В.В. Овсиенко: И мы России до сих пор ещё так много должны!

М.А. Мелень: Да, мы ещё и должны — мы вечные должники! Если вспомнить те первые шаги — в том лагере даже нары не из досок, а из неотёсанных кругляков. Никто не имел понятия, что есть какой-то матрас, что есть какое-то покрывало, или подушка, или ложка, или котелок. Ели, кто как мог. Самой ценной у нас тогда была консервная банка. Ударил гонг — обед. Не поел — никто не интересовался, ел ты или не ел. Все бежали в буквальном смысле этого слова. Не было из чего, так я снимал шапку: «Наливай баланду в шапку!» — и так хлебали. А у кого был котелок или какая-то консервная банка, то быстренько выпивал и давал другу, один другого спасал. Так было до 1949 года.

Нас в 4-м лагере Горлага было где-то около 10 тысяч. Навигация начинается в конце мая и заканчивается в октябре. Так с октября 1947 до конца мая 1948 года из тех десяти тысяч осталось где-то неполных две с половиной. А остальные все... У бесконвойных было две пары лошадей... Бытовала песня «Пара гнедых». Умерших каждое утро складывали в штабель, а когда их забирали, то на вахте конвой ещё прокалывал каждого в висок и в грудь — такой был порядок — и вывозили под Шмидтиху... Гора Шмидтиха. У меня тут есть в книжке...

В.В. Овсиенко: Об этом и у Евгения Грицяка написано.

М.А. Мелень: Да, да. Так можно представить себе, какая у нас жизнь была. Рабочий день 12 часов, с 8-ми до 8-ми, без выходных, без никаких больничных. Так называемые больничные были тогда, когда уже не мог вставать: день-два из зоны не выводили. А кто отказался идти на работу, то устраивали такую демонстрацию: брали у бесконвойного лошадей, раздевали заключённых догола — троих или сколько там их было, привязывали за ноги к вальку и ногами вперёд лошади тащили их через всю зону на вахту. А начальство сгоняло всех: «Смотрите! Такое и с вами будет, если не будете на работу идти!» Их протащили по зоне, вытащили за зону — и никто никогда их уже не видел.

Шло к восстанию. Я бы не сказал, что это было организованное восстание, как его обычно понимают. Имею свою трактовку. Я был в забастовочном комитете, о чём есть документ. Мы сошлись сами по себе. У Грицяка об этом тоже написано. Они приехали новым этапом из Караганды. А мы, те, что приехали ещё в 1948 году, держались вместе, делали всё сообща. Была разветвлённая система сексотства. И в большой зоне, то есть в государстве, и в малой зоне сексотство поощрялось: тот, кто сотрудничает, имеет более лёгкую работу.

Договорились, что будем протестовать против произвола, потому что уже Сталина-диктатора нет, а мы — невинные жертвы. Там было много людей без гражданства, в том числе и я, ведь нас оккупировали в 1944 году. Мы молодые, жертвы войны, требуем пересмотреть дела.

Некоторые описывают восстание так, что мне неприятно читать. И чужие люди порой смотрят на нас с удивлением. Мы прибегли к средствам протеста, допустимым советским правом. Потому что за другой способ они бы нас просто постреляли. Некоторые говорят и пишут, что против нас бросили танки, самолёты... Это — абсурд. Никто танки не пускал. Мы были безоружны, беззащитны, голодны, истощены. Они искали повода, устраивали провокации, и если бы нашли нож, то это была бы причина выстрелять нас до единого. Мы сами себя оберегали, никакого вооружённого силового протеста быть не может. Одно только средство — не идём на работу, забастовка и голодовка. И дать информацию за зону. Делали бумажные змеи с листовками: «Помогите нам, спасите нас». Это записано. Один еврей написал (фамилию сейчас не помню), Климович из Белоруссии, прибалты, француз Жак Росси, Евгений Грицяк, и я писал. Мы же не говорим, что были с оружием. Я не хочу никого унижать, но считаю, что мы совершили великий подвиг, выступив тогда против террора. Не надо большего геройства, потому что никто не осмелился в той системе выступить так, как мы. Мы в Норильске держались 70 дней. Всегда сравнивали: Парижская Коммуна — 71.

В.В. Овсиенко: А что это у вас за документ? Может быть, вы бы его зачитали? Полностью.

М.А. Мелень: Я не делаю из себя героя, но хочу зачитать справку, которую мне дали из управления КГБ Красноярского края, где доныне хранятся наши дела. Читаю на языке оригинала, с пояснениями:

«Совершенно секретно. Номер 51 (что-то неразборчиво). Справка. 6 июня 1953 года бригадой работников МВД СССР была проведена беседа с представителями, выделенными заключенными 4-го лаготделения Горного лагеря. В качестве представителей от заключенных выступали: Гальчинский, Недоростков (это были от русских, я сейчас объясню), Грицак (от украинцев), Генк (от немцев), Климович (от белорусов), Мелень (от украинцев), Дзерис (от литовцев).

Беседа длилась в течение 3-х часов. В начале беседы заключенные заявили о том, чтобы местное лагерное руководство не присутствовало, а затем спросили, с кем они будут говорить, на что получили ответ, что говорить они будут с комиссией, назначенной Л.П. Берия.

Зам. нач. 5 отдела УМВД Красноярского края капитан г/б Сигов».*

*(Опубликовано: Евгений Грицяк. Норильское восстание (Воспоминания и документы). Издание второе, исправленное и дополненное. — К.: Издательство имени Елены Телиги. — С. 27.).

Комиссию от Берии возглавил полковник Михаил Кузнецов. Перед его приездом к нам обратились по мегафону или громкоговорителю: «Он со всеми говорить не может, вас много — выберите каждая нация от себя делегатов, и мы будем говорить с вами. Вы претензии изложите, а мы постараемся их рассмотреть».

Итак, настал такой момент, что надо кого-то посылать. Перед тем я всё время общался с Михаилом Дмитриевичем Антоновичем. Кстати, он мне впервые рассказал о Евгении Маланюке, он лично знал деятелей ОУН, хорошо помнил Мельника и многих других. Об Иване Багряном много рассказывал. Он меня воспитывал. Говорит: «Иди! Иди!» Ну, что говорить — мы уже договорились. Скажу, что пошёл я не потому, что очень что-то знал, а потому, что, видимо, дух взял верх. Потому что когда мы шли, то знали, что инициаторов большевики всегда уничтожали.

Стол для встречи сделали за зоной, за вахтой. Провожали нас многие. Были ребята со Стрыйщины, со Львовщины. Мы попрощались и разошлись, потому что я не думал, что мы вернёмся. Но, слава Богу, нас вернули. Очевидно, настало другое время. Каждый из нас высказывал своё мнение, они записывали. Что интересно, Кузнецов сказал: «Странно. Такая строгая изоляция между лагерями — и как вы договорились, что...» Что везде одни и те же вопросы, те же требования. Это говорит, наверное, о чём-то другом. Но этот вопрос ещё не исследован и не знаю, будет ли когда-нибудь исследован — как это все так мобилизовались, потому что через несколько дней забастовали все лагеря. Остановился весь Норильск. А это событие немалого значения — о нас заговорил мир! Это теперь мы знаем, а тогда мы не знали этого. Семьдесят дней мы не выходили на работу, хотя нас принуждали. Они согласились пересмотреть дела. И наши люди уже не выдерживали, и они. Некоторые решили идти на работу. Другие хотели ещё держаться. Но перед рассветом в зону ворвались краснопогонники. Окружили каждый барак отдельно. Били безбожно, до смерти, до полусмерти и выгоняли за зону. Кто взял какие-то свои вещи, кто не взял. Нас выгнали в тундру, а там «суки», стукачи, показывали — и нас сортировали, кого куда. Таких нейтральных старичков возвращали в зону, а нас — кого сразу в следственную тюрьму, кого в штрафной, кого на этап.

И вот я попадаю в штрафную зону, называлась она Купец, или Каларгон. Привезли туда где-то около восьмидесяти парней. В этой штрафной зоне мы были недолго. Условия там были ужасные. Оттуда забирают нас в тюрьму Норильска. Это была страшная тюрьма. В подземелье больше, чем наверху. Там истязали, мучили и расстреливали. Вот как принимали в эту тюрьму: заводят во двор, все стоят по одному. В коридоре перед канцелярией раздевают всех догола. Пускают в камеру — и сзади бьют по голове. Не знаю чем — я потерял сознание. Опомнился в камере.

Оказался в камере — голый, а возле меня вещи. А били так, чтобы не было каких-то синяков. Поднимали за руки, за ноги — и на цемент плашмя бросали. Холодно, не отапливается. Там уже лежит Иван Огородник из Конюхова Стрыйского района, Славко Скавинский из Сокаля. Что с нами? Оправиться хочу, иду на парашу. Ничего не проходит, кровь запеклась кусками. Страшные боли. А утром, как в насмешку, идёт чекистка: «Больные есть?» — спрашивает в кормушку. — «Есть». — «А вас надо добивать». — И закрыла. Это чтобы поглумиться над нами. Многие из нас поумирали. Мне помог Бог выжить, благодарю Его. Меня вера спасла и надежда.

Начинается следствие. Длилось почти год. Мы думали, что нас расстреляют. Но тогда уже смертной казни не было. Ну, что: добавят срок. Но срока мы не боялись, потому что все мы имели по 25. Нам присудили «крытку». Мне на три года. Нас пятеро: Митарчук Виктор, Николай Попчук с Тернопольщины (был уездный проводник ОУН), Матвийчук Иван из села Гаи Дидковецкие Бродовского района, Скавинский Ярослав из Сокаля и я.

ПО ТЮРЬМАМ

Нас, группу, снова повезли в Дудинку, потом в баржу — и снова начинаются мытарства по этапу. Чтобы мы не засиживались в одной тюрьме и не наводили контакты, нас в одной тюрьме дольше, чем три или четыре месяца не держали. Нашей группе (не знаю, как другим группам) довелось, благодаря тем большевистским порядкам, объехать почти все крупные тюрьмы СССР: Красноярск, Омск, Томск, Челябинск, Петропавловск-на-Урале. Оттуда, с Урала — в Горький, из Горького — во Владимир, из Владимира — в Харьков, из Харькова — в Ростов, из Ростова — в Грозный, а потом по Волге снова баржей — и в Горький. Так мы возвращались в Норильск аж до 1956 года.

Вот так меня застала «хрущёвская оттепель». Уже три года по тюрьмам мы отбыли, надо возвращаться в Норильск. Привезли в Красноярск, но поскольку навигация уже закончилась, то нас отправили на «Ворошиловские заводы». Это были какие-то золото-очистительные заводы, я в это не вникал. Пришлось ждать весны — и снова отправят в Норильск.

Но тут нас разделяют. Меня забирают «с вещами» и везут. Куда? Не имею понятия. Переписки с домом у меня не было три года. Абсолютно никакой, ни с кем. Что ещё интересного? В Оренбурге мы были (тогда город Чапаев) в той тюрьме, где когда-то Шевченко: Оренбургская крепость.

Привозят нас в очередную тюрьму. У нас были лагерные номера. Выкрикивают твою фамилию, а ты должен ответить те формулярные данные: имя, отчество, статья, срок и так далее. Было заведено так: отвечаешь имя и отчество, но статью и срок не говоришь, была одна фраза: «До конца советской власти». Снова бьют, но мы принципиально только так отвечали. Каждый. Вызывают, например: «Мелень Мирослав Алексеевич! Статья?» — молчу. «Срок? Говори!» — «До конца советской власти». И сразу: «Ах, ты...»

Нас тогда называли «бериевцами». До сих пор не выяснен этот момент: в 1956 или 1957 году по приказу Берии была открыта граница в Польшу. (Берия был арестован уже 23 июня 1953 года. — Ред.). Недолго, что-то месяц или сколько. И был брошен клич: «Национальные кадры!» Так нас сделали «бериевцами», потому что Берия уже был расстрелян, а мы, мол, хотели развалить Советский Союз. Эту тему почему-то по сей день никто не освещает, что это было такое. То ли провокация, то ли действительно Берия хотел поставить национальные кадры, я не знаю, но такой факт был. Потому что много приезжих москаликов всполошились, что везде должны быть только местные кадры.

В Красноярске застаёт нас весна и та «оттепель». Уже было намного легче. В тех красноярских лагерях, на «Ворошиловских заводах», были преимущественно власовцы из Русской Освободительной Армии. Много белорусов, которые служили в немецкой гражданской полиции. Это люди немного другого мышления. Чекисты сказали, что к ним едут головорезы. А нас немного, нас всего пять парней. Встречала нас под вечер целая зона — «головорезов из Норильска». Уже в лагерях разрешили носить волосы, уже не стригли, разрешены часы. Я попадаю в бригаду грузина Дакишвили (по одному нас раскидали). Не помню имени, но что Дакишвили — хорошо помню. Он был уже накручен чекистами: «Слюшай, если будешь подымать хвост, так я тебя сам прикончу!» Вот такой был разговор с ним. Но мы сумели повести себя с ними так, что позже они все были на нашей стороне.

НА СВОБОДУ

Наступают Пасхальные праздники. Ещё навигация не началась. Я говорю грузину: «Слушай, мы же христиане! Пасха! Сделаем что-нибудь». Там уже был доступ к гражданским вольнонаёмным людям — шофёры и другие. Просим купить немного водки. Я до того водки во рту не держал, не пробовал её. Так уж сложилось. Меня несовершеннолетним арестовали, а у нас это не было заведено. Такое воспитание было. И мы сумели пронести пару бутылок. Меня поймали, когда я с работы шёл и нёс в рукаве четвертинку. Приказывают: «Иди сейчас на вахту, поужинай и придёшь в штаб». То есть чтобы я сам демократично явился. Но я не явился — три дня, все праздники прячусь в зоне. Делают пересчёт, а я где-то под нары залезу...

Прошли праздники, и начальник надзирательской службы (он был украинец, капитан Черняк), встречает меня в зоне (уже всех знали в лицо). Я прятался, пока не поймают, а всё равно буду в БУРе сидеть. Куда денусь? Такая немного комичная ситуация. А он меня встретил: «Ах ты, пацан! Что ж ты прячешься, ты хочешь подполье сделать в лагере? А ты знаешь, что тебе надо идти на свободу? Ты малолетка. Вот, пришли пересматривать дела». А я же не знал об этом. Говорили, что будет пересмотр дел. «За что ты боролся — пересмотреть дело?» — Они это всё знали. — «Ну что, — говорю, — делать, гражданин начальник?» — «Иди в барак, собирайся, тебя завтра на этап отправляют!» — «Куда?» — «Я не знаю, куда, но будет пересмотр дела».

И действительно забрали. За ту водку ничего мне не было. Были бы посадили, но случилось другое. Везут на Украину. Везли по пересылкам «столыпином». Набито, как кильки. Из Литвы, с Украины, из Белоруссии, из Латвии. У каждого было своё дело, но это уже никого не интересовало.

Такой случай. Заводят нас в Харькове, на Холодной Горе, в пересыльную камеру. Большая, где-то около шестидесяти человек, если не больше. Набито так, что негде лечь. Сидят кто с узлами, а кого везут на пересмотр дел, а кто только арестован. Много блатных бытовиков. Я сам, но скомпановался с двумя литовцами, нас трое. Я понимал, что еду на пересмотр дела. И вот такие здоровые дядьки с полными узлами. Очевидно, передачи. Только что осуждённые. Подходят к одному бытовики и: «Мужик!». Отбирают у него узел, забирают продукты. Мы, из лагеря, не имели смелости сказать: «Дайте мне что-нибудь поесть». А эти отбирают. А это такие здоровые мужчины, дядьки, наверное, в армии в своё время служили. Кто-то был каким-то председателем... И не смеют заступиться за себя хотя бы словом. Тогда литовец, Иванкус: «Что вы молчите? Да бейте их!» И вышло, что мы их подбодрили. Дядьки как вскочили, как начали молотить блатных! Сцепилась живая масса вместе, и не знать, кто кого бьёт! Открывается кормушка, чтобы нас успокоить, поливают водой...

Я еду на пересмотр дела, и те литовцы тоже. Нам могут пришить новое преступление. Мы моментально оторвались — и в угол. Разбирают дело. Надзиратели увидели, что мы сидим в углу, потому что уже знают, кто откуда пришёл. — «Скажите, кто начинал?» Мы же видели, что творилось. Блатные уже пораздевали дядек, позабирали кто сапоги, кто свитер, кто рубашку. Надзиратели вывели блатных в коридор (были добрые, видно, ребята) и ещё им добавили. А мы дали такую установку: «Дядьки, едете в тюрьму. Если будете такими смирными, как вы были здесь, то пропадёте, как поповы утята. Стоять надо за себя!»

У меня во Львове пересмотр дела: малолетний.

В.В. Овсиенко: Когда это вы прибыли во Львов?

М.А. Мелень: В начале июня 1956 года. Следствие велось ежедневно, проверяли. Здесь, в Фалише, осталось двое из того куста, с которым я был. Один в прошлом году умер, второй ещё живёт, ему уже за восемьдесят. Они только после смерти Сталина сдались органам, в 1954 году. От них зависело наше будущее — моё и побратима Владимира Морича. Они хорошо свидетельствовали: это, мол, были дети. И нас, помню, на самого Петра, 12 июля, выпускают.

Выпустили нас обоих из львовских «Бригидок» под вечер. Я одет по-зимнему, не имел даже фуражки. Ватные штаны... Львова я не знал. Мы вышли, как перепуганные цыплята. Куда идти? А я всегда с собой носил в полотенце завёрнутую зубную пасту, мыло и пару книг. Шевченко, мой любимый поэт, и венгерский поэт-революционер Шандор Петёфи. Очень его люблю по сей день. Религиозных книг не разрешали, да у нас их и не было, хотя сидело много сектантов. Их судили за антисоветчину. Итак, у меня были эти две книги — и всё. Вышли на улицу Городецкого. Нам выдали билеты до станции Стрый. Куда идти? Одни смеются, а другие, наши люди, подходят, плачут, показали, куда нам ехать, что и как.

Ночью приезжаем в Стрый. Из Стрыя до Фалиша семь километров. Идём. Тут люди с ночной смены пристают к нам, а потом: «О, целое событие!». Узнали. Прихожу я под свой дом... На минуточку прервите... Прихожу я под свой дом. Постучал в окно... Те люди, что шли с работы, стоят на дороге... И мама старенькая... Ей 82 года, встаёт: «Кто?» — «Это я, я — Мирослав». — И мама упала (М.А. Мелень плачет). Я выбиваю дверь — люди помогли... Три года она не имела вестей. Уже службы Божьи за меня служили, парастасы, панихиды по мне, всё, что можно было. И — является сын... Я сейчас немного успокоюсь — прошу, выключите. (Выключение диктофона).

Простите, что я сейчас плачу, но сейчас уже и нервы, и возраст не тот. А когда мне надо было как можно быстрее отца похоронить, потому что большевики забирали бы тело... А потом куда они убитых девали? У нас тысячи неизвестно где похоронены, что находим ныне по свалкам... Напоминаю, что отец был убит под домом на самый Сочельник. Так я, несовершеннолетний, хороня отца, слезы не проронил. Я только зарубил себе на носу, что я должен отомстить за смерть брата, за смерть отца. Я должен отомстить. И, как мог, я боролся с той властью. А сегодня уже расслабился, плачу, вы простите мне.

Когда нас выпускали, прокурор давал наставление, чтобы не разглашали тайны, потому что есть такие-то и такие-то законы. Я спрашиваю, имею ли право поступать учиться. Я тогда не понимал, что такое реабилитация. Он сказал: «Вы полноценный гражданин, можете учиться». Это меня очень обрадовало. Начинаются вступительные экзамены. До конца июля, ещё не имея паспорта, я поехал поступать в Дрогобычское музыкальное училище.

В.В. Овсиенко: А как было квалифицировано то освобождение?

М.А. Мелень: У меня где-то есть справка, квалифицировано так: «Нет состава преступления». И как несовершеннолетний. Мотивировалось там по закону о пересмотре дел тех, кто был арестован несовершеннолетним.

В.В. Овсиенко: Это была всё-таки реабилитация?

М.А. Мелень: Да, это была реабилитация. Нас всех тогда реабилитировали — и моего друга Владимира Морича, и тех, у кого были небольшие сроки, по 5 лет. За ОУН, но только за листовки. А у нас с Моричем была другая статья.

Я тогда сразу поступил в Дрогобычское государственное музыкальное училище на дирижёрское отделение. На второй год параллельно поступил во Львовский университет. Когда совпадали сессии, то я просился сдать первым, брал такси и из Львова в Дрогобыч ехал на экзамен. Было и такое.

В.В. Овсиенко: А какой факультет во Львовском университете?

М.А. Мелень: Во Львовском — филологический. Я хотел на журналистский, но такого тогда ещё не было. С третьего курса было журналистское отделение, но в дипломе написано «украинский, филологический». Я работал и в школе, и писал, так до сих пор. За три года я окончил четырёхлетний курс училища. Я музыку немного знал и любил, так с первого курса экстерном сдал на третий и окончил училище в 1958 году. А университет окончил в 1961 году.

УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Тут и начинается новая моя эпопея. Когда мы сдавали вступительные экзамены, в коридорах университета нас было много. Набирают только одну группу, 50 человек, а нас набралось семь групп абитуриентов по 50 человек. Вижу по лицам, кто есть кто, потому что таких, как я, было много. И вот там я познакомился с Зиновием Красивским. Он приехал из Караганды и тоже поступает в университет. Разговорились мы — интуиция подсказала. Он уже в Караганду после экзаменов не поехал. Я беру его домой в Фалиш и мы тогда сошлись как духовные побратимы, по идее, по борьбе, по всему. Потому что у него тоже вся семья — два брата погибли, родители высланы, умерли.

Живя у меня в Фалише, мы часто разговаривали на больные темы. У нас ещё были парни-побратимы. Мы не могли примириться со страшным наступлением на всё украинское. А особенно тогда заставляли бывших участников освободительной борьбы, членов ОУН, УПА выступать с раскаянием. Почти каждый праздник, то в субботу, то в воскресенье в каком-то селе делали общие собрания на тему осуждения ОУН и УПА. Это было страшное дело. Я незаметно побывал в одном селе, в другом. Нас это очень оскорбляло. Что делать? Примиримся ли мы и будем молча слушать, как топчутся по нашим национальным украинским идеям, по государственности?

Мы обсуждали разные варианты. И вот наступает 1963 год. Приезжает к нам из Вытвицы — это родина Зиновия Красивского — его знакомый, старше его, Богдан Равлюк. Он работал учителем истории там же, в селе Вытвица. Ему болит то же самое, что и нам. Он никак не может примириться. Они как родственники между собой разговаривали. А потом мне Зиновий рассказал, что есть люди, которые тоже не могут с этим примириться. Богдан Равлюк через некоторое время приехал к нам снова и рассказывает, что у него тоже есть единомышленник, учитель истории, работает, кажется, в селе Кропивники на Калущине. Это — Квецко Дмитрий. Тоже носится с той идеей, что-то уже пробует писать — как быть дальше.

Я знаю законы конспирации, что где двое — то уже не секрет, а где трое — то огласка на всё село. Но поговорил с Зиновием — и присоединяюсь. Где-то через месяца два приехали к нам Богдан Равлюк и Дмитрий Квецко. Мы с Зиновием тогда уже перебрались в Моршин. Зиновий жил на своей стороне, а я на своей. Мы вместе строили дом, вместе всё делали, у нас всё общее. Никто никогда никого не спрашивал, сколько что где стоит: что могли — доставали, кто как мог работал. И вот приезжают они в Моршин. Решаем создать организацию, которая бы продолжила традиции освободительной борьбы Организации Украинских Националистов.

В.В. Овсиенко: Важно отметить, когда состоялось это собрание.

М.А. Мелень: Это собрание состоялось ранней весной, где-то в марте 1964 года. Обсудили вопрос, что мы составляем костяк. Я тогда познакомился с Квецко, но сразу предостерёг: если, не дай Бог, что-то, я не знаю вас, а вы не знаете меня. Потому что я знал, как по советскому закону судят групповое дело, а как одиночку. Так мы и договорились. Потом, когда следствие доказало, что он икс раз был в Моршине, то я сказал, что не знаю его, а приезжал он на холостяцкую вечеринку к сестре. Потому что у моей жены пять сестёр, одна, Стефа, — жена Красивского. Так я, мол, тем не интересовался, я его не знаю. Так я на следствии вёл до конца в отношении Квецко.

Итак, решили. Но чтобы что-то организовать, надо иметь какое-то средство, чтобы была какая-то трибуна, какое-то печатное слово. Потому что так поговорил — поддержка есть, сочувствие есть — и на том кончалось. Не хочу сказать, что наши шестидесятники сделали мало или что-то не так, но с точки зрения члена ОУН я откровенно скажу, что у нас, на Галичине (я имею в виду Михаила Горыня и многих других) — это было чистое культуртрегерство: собрались, поговорили, прочитали стих, спели. Это очень хорошо, был большой прогресс! Но не было никакого устава, обязательств. А у нас? Мы работали по уставу, так сказать, по канонам Организации Украинских Националистов. У нас, кто присоединялся, должен был знать Декалог и правило «О делах говори с кем надо, а не с кем можно», и что «добудешь или погибнешь», и всё то, что было в Организации Украинских Националистов. Сейчас не время для вооружённой борьбы, но, если надо будет, то мы должны взять и оружие. Всё это принципы ОУН, абсолютно.

Решили мы издавать журнал. Думали, как его назвать. Но прежде всего: как назвать организацию? Потому что назвать её Организацией Украинских Националистов — это будет какой-то плагиат. Нельзя, потому что ОУН, как известно из истории, была уже нейтрализована после убийства Романа Шухевича. Были попытки как-то продолжить её. После смерти Шухевича Василий Кук (псевдоним Лемиш, он сейчас в Киеве проживает) заступил на место Шухевича, возглавил вооружённую и теоретическую борьбу всего национального подполья. Он держал в руках её руководство до ареста в августе 1954 года.

Кстати, хочу сказать, что когда его арестовали, то мы были в Норильске. Приходили новые люди и сказали, что арестовали Кука. Мы знали — и я, например, и те, что были со мной, — что подполье после Шухевича возглавляет Василий Кук. Очень загадочные обстоятельства его ареста породили разные слухи и версии. Больше было негативных. Вот даже Иван Губка, который был с нами тогда в Норильске, да и другие ребята говорили, что нельзя простить всё это. Кто вернётся, тот должен выяснить этот вопрос до конца. Ну, теперь время уже всё выяснило, что Кук — человек честный, что у него на совести нет ничего нечестного в отношении нашей идеи, никого он не запродал. Его коварно поймали. А большевики умели это делать.

Вот я знаю из Ходоровской группы Фёдора Дроня. Один из них, Сорока, получил смертную казнь, и расстреляли его. А Дронь Фёдор остался. Так они делали так. Их в группе судили 40 человек. И тем, у кого были меньшие сроки, большевики вдруг дают помилование. И бросают тень, потому что помилование — значит, он, наверное, должен быть стукач. Человек Богу душу не виноват, но недоверие посеяно. Раз тебя помиловали, значит ты что-то там должен был сделать, за красивые глаза не милуют. И вот уже у вас раскол, уже нет единства в организации. И уже до смерти не будет. А сколько сошло с арены в бесславии незаслуженно! Враги знали, как топтаться по нашей чести, тем более использовать ментальность того многосотлетнего хохла. Вот такое случилось и здесь.

Я хочу вернуться к этой теме. В Норильске, в первом заключении, нам запрещали собираться. Так мы тайно сговаривались: слушай, вот юбилей Шевченко. Так после работы придём в такую-то секцию, в такой-то барак. Там тот скажет несколько слов, а ты помнишь стих, так прочитаешь, или споём потихоньку. Когда надзиратели узнавали, то сажали нас за это. Я принимал активное участие в таких вечерах. В Норильске мы готовили фрагменты из «Назара Стодоли» Шевченко. Кто-то там знал роли наизусть, но больше всего профессор Михаил Дмитриевич Антонович. Понаписал нам: «Хлопцы, так и так». Он там писал историю Украины и мы те рукописи изучали. 25-летники — кто знал, что мы вернёмся? Но мы об этом не говорили. Какой был дух! Это 25 лет! Где я пересижу в тех условиях? Но работали и о том не думали: вернусь или не вернусь. Идея была превыше всего. Вот этот момент я хочу подчеркнуть.

А когда я попал во второе заключение — я забегу немного вперёд, — то заключённые в Мордовии осуждали любое участие в самодеятельности. Я попал в Мордовию со Львовской телестудии. Моршинская самодеятельность была показательной на весь Советский Союз. Мы выступали на профсоюзных съездах медицинских работников во Дворце съездов. Так я там должен был петь «Партию славлю», потому что другого не было. А в Мордовию мне жена привезла аккордеон, я собрал людей и вот пел «Вівці, мої вівці...», ещё что-то на «бис». Так меня за это некоторые осуждали, что «помогаю партии», сотрудничаю с теми... Я говорю: «Почему? Я же не пел, что &bdquoславлю партию“. Я пел то, чего душа моя хочет петь, украинское». Но мне даже в глаза потом упрекали, и Горынь, и другие. Ну, я ответил: «Как хотите говорите, но я не обесчестил украинскую идею, что я спел &bdquoВівці мої, вівці...“, или &bdquoЯсени“, или &bdquoЧервону руту“, или &bdquoДва кольори“».

Но вернёмся к делу. Значит, организуем журнал. Во-первых, как назвать организацию? ОУН — нельзя. ОУН парализована, мы не возьмём на себя миссию восстановления ОУН — у нас нет таких полномочий. Скажут, какой-то плагиат. Не надо. Дмитрий Квецко много над этим думал. Он, так сказать, был «паровозом», тут надо отдать должное. Квецко шёл первым в деле. На суде ему смертной казни просили. Так он: «Национальный фронт». Все сразу подхватили — идея замечательная: «Украинский национальный фронт».

Теперь журнал. Кто-то предлагал «Воля», Михаил Дяк предлагал «Сурма». Но коллективно родилось название «Воля и Батькивщина». Я немного рисовать умел, а тут ещё до сих пор живёт художник-самоучка, способный парень. Он тоже первый раз сидел за освободительную борьбу. Я представил себе трезубец в терновом венке и это клише «Воля и Батькивщина», примерно нарисовал, а он усовершенствовал. Потом Зиновий Красивский вырезал — он умел делать печати всякие, имел к этому способность. Как сделает печать, пусть гербовая, не имеет значения — один к одному. Когда впервые убегал из Караганды, то сам сделал себе документы. Потом его поймали, дали пять лет за побег. Он не был осуждён первый раз, его вывезли с родителями в Караганду в 1945 году. Я ещё вернусь к этому, потому что тут есть некоторые недоразумения со сроком заключения. Я это знаю так, как будто это был я, потому что мы были два ближайших друга много лет и в одном доме жили.

Когда Зиновия Красивского вывезли, он решил бежать из Караганды сюда, во Львов. Так он сделал себе справку, сам подделал себе печать и сбежал. Тут его поймали через несколько месяцев и дали срок 5 лет за нарушение паспортного режима. Потом он жил с родителями, работал в шахте. Там попал в страшную катастрофу, получил инвалидность второй категории, пенсию получил. А уже когда были мы здесь, он женился на сестре моей жены. В моём доме была его свадьба. Тут родились его дети — Мирося, что сейчас в Канаде, а Славик ещё здесь. Мы вместе жили и работали, а потом нас вместе судили.

Итак, решили — журнал «Воля и Батькивщина». Первый номер печатался в этом доме, с той стороны, в комнате Красивского. Первый номер, второй и третий. Как собирали материалы? Квецко писал, Красивский писал и я частично, но меньше. Больше всего писали Квецко и Зенко. Я кое-что корректировал. У меня практически не было времени, но где было достать новости? Связей с заграницей тогда не было. Итак, мы распределили обязанности. У меня есть «ВЭФ» — радио, тот «Урал» ламповый. Вот я слушаю Би-би-си, а ты слушай «Немецкую волну». Что сможешь, запиши.

Таким способом доставали новости, потому что журнал охватывал политические дела, но были и новости из мира, и даже спортивные. Журнал охватывал всё понемногу. Я ещё заангажировал профессора Зиновия Гузора. Работал и сейчас работает в Дрогобычском педагогическом, пенсионер. Он много подкидывал материала. Печатали мы статью «По поводу процесса над Погружальским», Ивана Дзюбу и прочее. Когда вышел первый номер журнала — радуемся. Я говорю (правда, Квецко тогда здесь не было, но Зенко был, Голубовский): «Парни, если мы будем работать и продержимся полгода в таком плане, то мы счастливы от Бога». А мы, слава Богу, продержались три года. Это феномен в то время, уникальный случай. Потому что если бы мы писали и под фундамент прятали — ну, то можно было и до сих пор это делать, и никто бы не знал.

Шутили, что мы продержимся не больше, чем полгода, если будем работать такими темпами и такими методами. А иного выбора не было. Раз обязались — будем работать. Тогда проходил съезд — я не знаю, какой по номеру, — Коммунистической партии. Мы решили отправить на съезд Коммунистической партии заявление-декларацию, что мы есть.* *(См. «Меморандум Украинского Национального Фронта XXIII съезду КПСС». Март 1966 года. В книге: Украинский Национальный Фронт: Исследования, документы, материалы / Сост. М.В. Дубас, Ю.Д. Зайцев — Львов: Институт украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины, 2000. — С. 274-275). Потому что до того трактовалось так, что каждое националистическое проявление — это заграничная провокация. А мы хотели доказать, что мы есть здесь, что это не провокация. Хорошо скомпоновали декларацию. Её отвёз в Киев Михаил Дяк. Он старший лейтенант или капитан милиции. Его Квецко привлёк в свою группу.

Михаил в милицейской форме отвёз и бросил так, что уже на второй или третий день на съезде партии это письмо читали. Щербицкий вызвал Никитченко, который тогда возглавлял КГБ при Совете Министров УССР: разобраться и доложить. С тех пор начинается активный поиск.

В.В. Овсиенко: Интересно, как это можно было проникнуть на съезд?

М.А. Мелень: Он бросил на почте в Киеве. Был какой-то там почтовый ящик съезда. Он лично отвёз, чтобы бросить непосредственно в ящик. Я не знаю, где, потому что я там не был. Так что уже на второй день это письмо было в руках Щербицкого.

Мы начали работать очень активно. У меня была довольно богатая библиотека, которая осталась мне ещё по брату, по родителям, но она была у людей. Я свёз сюда. У меня ещё есть довольно большая библиотека. Когда нас осудили, то от Зенко Красивского и от меня вывезли целую бортовую машину книг, ЗИЛ. Потом продавали её на аукционе, потому что присудили конфискацию моей части имущества. Жена выплатила книгами. Некоторые люди, которые покупали, отдали их мне, когда я вернулся. Я возвращал им деньги, а большинство пропало.

Как начиналась наша деятельность? Я об Ивано-Франковской группе Дмитрия Квецко ничего не знаю. Знаю, что она существует — и всё. А кто, что? Я, зная законы конспирации, подбираю людей. Вот эти люди, называю конкретные фамилии: Иван Губка во Львове (он сейчас областной проводник Конгресса Украинских Националистов). Очень активно работал. Организовал Львовскую группу, аж на Волынь пошла его сеть — Корольчук и другие (это потом выяснилось). Здесь из Сколе Горошко Евгений, из Дрогобыча профессор Зенон Гузор. Из Черновцов Грицько Прокопович. Во Львове Богдан Крыса (мы уже говорили о нём). А они дальше находили людей. Как было у них — это их дело. Я на телевидении ещё привлёк очень активного Александра Герановича (сейчас в Америке). Был главным режиссёром музыкальных передач Львовского телевидения.

Многим я давал литературу (давал, кому верил), но чтобы я сказал, что они были заангажированы, связаны присягой — такого не было.

В.В. Овсиенко: А какое количество журналов издавалось?

М.А. Мелень: Издавалась одна закладка — шестнадцать или семнадцать.

В.В. Овсиенко: На тонкой бумаге, да?

М.А. Мелень: На тонкой бумаге. Как это Зенко делал? Только теперь кое-что выяснилось. Когда началось печатание журнала — видим, в доме нельзя. Потому что здесь было много отдыхающих. Зенко печатает, машинка стучит... Надо искать какое-то другое место. Дмитрий Квецко организует бункер. Он вам расскажет, где конкретно. Ну, я теперь уже знаю, где. Я предупреждал, чтобы никто не знал. Подобрал себе одного человека, они вдвоём выкопали. Мы материалы собираем, здесь откорректировали — и Зенко в субботу или когда там берёт рюкзак, едет в Болехов, а из Болехова — туда.

Несколько раз мне говорил: «Да поехали вместе!» Я ему отказывал категорически. И подчёркивал: «Зенко! Конспирация! Где нас будет трое, там уже потом будем друг на друга валить. Знаешь ты, знает Квецко — и достаточно». Когда Зенко сказал, что там холодновато, надо сделать обогрев, то я заказал парню (который тоже был ангажирован нашей организацией), он сделал и отвёз только до Болехова. Звали парня Сардынец Степан. Живёт в Тернополе. И хорошо, что так случилось. Потому что когда потом нас арестовали... Но сначала закончу о бункере.

Итак, арестовали. «Где это делалось? Где? Поведи! Покажи!» Я хоть бы и хотел им сказать — не знаю. Это была бы битая карта. Я не говорю, что случилось предательство, но повёз их туда Красивский. Теперь книга выходит, которую Юрий Зайцев выпускает. Там даже есть фотография, как он нам показывал*. (*Украинский Национальный Фронт: Исследования, документы, материалы / Сост. М.В. Дубас, Ю.Д. Зайцев — Львов: Институт украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины, 2000. — С. 335-336). Итак, повёз их Красивский туда, где печатал. Это не какое-то предательство, а только точка над «i». Но ходили такие сплетни — может, и до вас доходило, — что «Мелень выдал тот бункер».

В.В. Овсиенко: Я ничего такого не слышал.

М.А. Мелень: Но до меня доходило, потому что Горынь намекал, что где-то кто-то там обмолвился — то ли Квецко, то ли Зенко. Я этого не исследовал, но это меня очень ранило. А оправдываться — перед кем и с чем? Ну, говорят: время — тайное станет явным.

Мы думали и планировали так, чтобы, по возможности, откликаться на каждое событие. Вышло таких номеров журнала у нас, по-моему, шестнадцать. Я их брал, Грицько Прокопович приезжал. Кто как сколько мог, перепечатывал и распространяли каждый себе, а первый экземпляр для архива оставляли, который был у Богдана Черниховского.

В.В. Овсиенко: Так ведь небольшой тираж — одна закладка. Его ещё размножали?

М.А. Мелень: Да, ещё размножали, потому что мы не могли обеспечить всех. Грицько брал. Я говорил ему: «Ты, Грицько, сядь за машинку или подбери человека, да и перепечатайте четыре-пять экземпляров». И так далее размножалось. Тогда ещё ксероксов, множительной техники не было. Но работа шла на высоком уровне.

АРЕСТ УНФ

Начинается выслеживание. Мы почувствовали, что за нами «пасутся». Когда нас арестовали, я в тюрьме не смог понять, кто нас продал. Позже я спросил Дмитрия Квецко. Он заангажировал покойного теперь Ярослава Лесива, учителя физкультуры. Очень большой патриот, молодой парень, был самый молодой из наших, очень преданный идее. После окончания физкультурного училища его послали куда-то на Донетчину. Он там хотел кого-то привлечь, кому-то там дал журнал. Тот сыграл «своего парня», но отнёс в КГБ. У него спросили, откуда, что и как. Так пошло следствие, пока не дошло до Моршина.

Перед 23 марта 1967 года я готовил на телевидении большую музыкальную передачу «Бойковская свадьба» — это и музыка моя, и либретто. Типа оперетты. Тогда вводили «новые традиции»: брак регистрирует в сельсовете женщина, так новая семья рождается. Записываемся мы день, два. Самодеятельность была очень сильная: танцевальная группа, оркестр... Запись длилась три дня. Они едут домой, а я остаюсь. Был последний день перед арестом. Мне говорят, чтобы остался — в обкоме будет обсуждение с этнографами: некоторые обряды и традиции надо изменить. Остались. Приходим. Привели в отдел агитации обкома, или как он там назывался. Говорят мне, что надо кое-что изменить. Потому что по сценарию у меня заканчивалось Лысенковским «Где согласие в семье, там мир и тишина. Их Бог благословляет...». Как это «Бог благословляет» советского человека? Начинается дискуссия.

Выхожу оттуда, переночевал и утром еду домой. В автобусе подсели ко мне двое. Привезли из Львова в Стрый на вокзал. Только выхожу из автобуса — они сразу меня под руки. Так будто коллеги на пиво, что я не успел и сориентироваться, — и сразу в «Волгу». Перед тем был вопрос: «Оружие есть?» К чему они? Знают, что еду из Львова, — я бы с «оружием» ехал? Но это у них, видно, такая традиция.

Привезли в тюрьму, в одиночную камеру. Долго наше следствие длилось. Слышу стук: там, там, там. Я уже знал, что Губка сидит арестованный, Прокопович сидит. Мы каждый в одиночках. А Зенка нет. Где-то через месяц, два или три узнаю, что Зенко в Ивано-Франковске, Стефа туда передачи возит.

Когда-то было так: «Нет, не знаю». А теперь у них был весь материал, как на карте выложено. Я читал обращение Бандеры к украинской молодёжи — название примерно «О перспективах украинской революции». Он говорит, что надо отстаивать идею на должном уровне. Да мы уже и сами дошли до того, что не отказывались: «Да, я это сделал». И Зенко говорит: «Да, это я сделал. Я это написал». Следователь тогда: «Так кто же из вас это сделал?» Каждый брал всё на себя.

Вступаем в дискуссию на следствии. Следователь, полковник Клименко, он дело Зенко вёл, а Кирста — моё. Так как завяжется разговор — я его загоняю в тупик, потому что уже откровенно говорю о советской действительности. Так Клименко в конце: «Давай перестанем! Я на работе. Отвечай на вопросы!» Понимаете: «Я на работе». Потому что ответить он уже ничего не может — насчёт языка, культуры, истории, экономики.

(В.В. Овсиенко: 3 февраля 2000 года в машине по дороге из Стрыя п. Мирослав Мелень дополнил.

М.А. Мелень: Как только началось следствие, нас поодиночке, каждого отдельно (потому что мы сидели в отдельных изолированных камерах) заставляли одеться чистенько, побриться, и машиной возили из тюрьмы на Лонского в Управление КГБ на Дзержинского.

Вот меня заводят в кабинет. За столами какие-то неизвестные люди. За столом сидит и представляется: «Я — Никитченко (имени не помню) — председатель Комитета государственной безопасности при Кабинете министров. Мы хотим поговорить с вами, продискутировать некоторые вопросы. Вот первый вопрос: что вас толкнуло на антисоветскую деятельность?» Этими вопросами морочили нам головы по два-три дня. Они исследовали: может, программа в университете не такая, что побуждает нас к антисоветской деятельности. Ведь антисоветчики — это преимущественно гуманитарии, хотя были и технари.

Реплика (п. Зеленский): Что за почва?

М.А. Мелень: Да-да, какая почва антисоветчины, чем мы недовольны, кто пробуждает антисоветские настроения. Потом управляющий Управлением генерал Полудень мне лично говорил: вот вы имеете семью, маленьких детей, вы только начинаете становиться на ноги, всячески восхвалял, что «умный» и прочее, а тем более «работаете на телевидении», мы знаем, что вы умеете писать — пишите. А если нет, то мы напишем, вы дайте согласие или выступите и раскайтесь в националистической идее — и идите домой, работайте на здоровье. Однако никто из нас на это не согласился. Все мы были молодыми, все мы имели семьи — но ни один не согласился на какое-либо раскаяние. Все мы были осуждены и отбыли своё, — то, что нам присудили.)

М.А. Мелень: Под конец следствия дают мне свидание с женой. Она спрашивает: «Брать адвоката?» Говорю: «Зачем? Жалко денег. Ну, что оно мне даст?». Но Клименко говорит: «Это ваше дело. Мы дадим государственного, если вы не возьмёте». И жена всё-таки берёт. Берёт с учётом того, чтобы хоть сказал, когда суд будет, потому что это всё было тайным. Поговорила с тем адвокатом — это женщина, ковпаковка, бывшая партизанка. Говорит мне: «Чтобы хоть имела возможность детей подвести, когда тебя будут на суд из воронка вести... Я сообщу». Это же очень важно, вы это переживали, так что знаете.

И вот после окончания следствия знакомство с адвокатом. Клименко вышел, оставляет материалы дела. Я первым делом спрашиваю: «Так вы будете меня защищать?» — Она говорила на русском языке, так ломано, «суржиком». — «Вот вы уже знакомы с моим делом? Скажите, как вы будете меня защищать? Хорошо ли я делал, или я плохо делал? Или что-то было хорошо, а что-то плохо?». А она так смотрит на меня и говорит: «Вы же умный человек: если я буду защищать вас в таком аспекте, как вы говорите, то завтра надо будет меня защищать». Такова была роль адвоката.

Судили нас каждого отдельно. Мне дали шесть лет. С Грицько Прокоповичем на этап пошли вместе.

В.В. Овсиенко: А когда суд был?

М.А. Мелень: Суд был в сентябре... Я уже не помню даты. Нас арестовали 23 марта 1967 года, а в Мордовию мы прибыли уже в 1968 году. Почти год длилось следствие. Суд где-то в сентябре, в конце лета.* *(Львовский областной суд вынес приговор по делу М. Меленя 26 августа 1967 года: 6 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки по ст. 62 ч.1 УК УССР «Антисоветская агитация и пропаганда». — Ред.).

МОРДОВИЯ

Нас только в 1968 году привезли в Мордовию, на 11-й лагерь. Всех вместе. А Гриць как говорил? Ведь нас судили примерно в то же самое время. Ещё будете с Квецко говорить. В приговорах есть, когда это было.

Привезли нас в Мордовию. Комиссия — кого, куда. Меня — в аварийную бригаду, где надо было разгружать вагоны. Там я встречаю тех парней, у которых восьмой пункт — террор. Я с ними сидел ещё в 1948 году. Они уже досиживали 25-летний срок. Это Соколик Василий из села Станкова, сосед Сидор Попович, Кудибин Иван, Долишний Иван, Подгородецкий Василий. Вот мы там все вместе и встретились.

В.В. Овсиенко: Одиннадцатый лагерь — это посёлок Явас?

М.А. Мелень: Явас. Там уже были Михаил Зеленчук, Богдан Горынь, Иван Гель, Опанас Заливаха, Михаил Дяк, потом Ярослав Лесив из нашей организации. Коробань Николай из Броваров.

В.В. Овсиенко: Может, Андрей Коробань?

М.А. Мелень: Нет, это Николай, он из-под Киева. Была с нами в Мордовии интересная группа Огурцова — Садо из Ленинграда. Садо — перс. Были Анатолий Радыгин, Юрий Вудка, Юрий Гендлер (Из Ленинграда, он запротестовал против введения войск в Чехословакию в 1968 году.&ndash В.О.) — те евреи, что добивались выезда. Порядочные ребята. У всех было высшее образование, было с кем поговорить. Вот Солженицын... Нет, не Солженицын, а тот, что сейчас во Франции ведёт журнал «Континент»...

В.В. Овсиенко: Синявский?

М.А. Мелень: Да, Андрей Синявский. Он был дневальным... Я уже работал в бригаде на ДОКе токарем. Эти футляры и часы-кукушки делали. До сих пор как увижу их, так меня трясёт, потому что я там и палец немного обрезал... Синявский подметал в цеху. Когда была свободная минута, у нас возникали дискуссии. За украинство — с тем Евгением Вагиным. Отец его где-то послом был. Помню, где-то в 1970 или 1971-м году приходит «Археологический журнал», или как он назывался? Когда на Даманском острове были конфликты с Китаем, то москали хотели доказать, что это «исконно русская» территория. Велись раскопки, что там похоронены...

В.В. Овсиенко: «Истинно русские»?

М.А. Мелень: Да, «истинно русские». Возник вопрос о происхождении рас. Я где-то слышал, это у Грушевского есть, что москали — монголоиды, а мы — европеоиды, белорусы так же европеоиды. Так какие мы братья? В том журнале будто нарочно это было. Читаю: «Так смотри. Какие мы братья? Как одна мама может родить монгола и европейца?» Такие были дискуссии. Но толерантные, без оскорблений. Очень интересные дискуссии, потому что это люди образованные, патриоты России. Но всегда у нас было несогласие, почему Украина отделяется, ведь это, мол, одна нация. Малороссия, как Солженицын написал в книге «Как нам обустроить Россию». Особенно острые разговоры были с Вагиным из группы Игоря Огурцова.

В.В. Овсиенко: Я знаю Вагина и Аверочкина из той группы.

М.А. Мелень: Да-да, Аверочкин, Садо.* *(Упомянутые здесь Вагин, Аверочкин, Садо, Огурцов — члены ВСХСОН — «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов». Эта монархическая организация возникла в Ленинграде в 1964 году. Осуждены в 1967 году. — Ред.) Это были толерантные ребята, умеренные. Им за такие дела давали по 4-5 лет, а у нас на Украине расстреливали. Имеет связь с НТС, оружие, деньги, литературу — и ему дают 4 года! А нам только за какую-то статью давали по 10 да ещё с ссылкой. Украинская фемида была очень услужливой. Это требует исследования. Я очень похвально отношусь к тем братьям Вудкам, евреям, которые очень объективно исследовали вопрос об отношении к ним, почему к ним такая ненависть. А Хейфеца я не читал — думаю, что как-нибудь достану.

В.В. Овсиенко: Разве были братья Вудки? Я знаю одного Вудку и его книгу «Московщина». И скоро выйдет трёхтомник Хейфеца, думаю, достаточным тиражом. (См.: Юрий Арье Вудка. Московщина (Мемуарный эссей). Украинское издательское общество. — Лондон, 1978 Михаил Хейфец. Избранное. В трёх томах. Харьковская правозащитная группа. — Харьков: Фолио, 2000).

М.А. Мелень: В Мордовии многие писали. Там было немного легче — можно было что-то и передать. А вот первый раз — это была жёсткая изоляция.

В.В. Овсиенко: Это не идёт ни в какое сравнение.

М.А. Мелень: Это нельзя сравнивать. Там были совсем другие условия. Мы во время Норильского восстания ставили требование о выходном дне и восьмичасовом рабочем дне, вывезти инвалидов, снять с бараков решётки, потому что всё было закрыто. Страшные условия. Нельзя было и птице перелететь через зону (хотя там они и не водились). А общение какое? Два раза в год письмо — и то если начальник разрешил и у вас нет нарушения режима. Вот и весь контакт со свободой. А в Мордовии намного легче. Я имею то преимущество, что могу сравнить первое и второе заключение.

В.В. Овсиенко: Пани Евгения, жена пана Меленя, рассказывает о поездке на свидание.

Е.М. Мелень: Был один интересный момент, когда я встретилась с женой Синявского — Марией.

В.В. Овсиенко: Где и когда это было?

Е.М. Мелень: Вы знаете, я не могу вспомнить, какой это был год.

М.А. Мелень: Где-то 1969-й, Явас, Мордовия.

Е.М. Мелень: Мы идём на свидание, и я вместе с ней. В то время очень, как москаль говорит, «тщательно», очень тщательно всё проверяли. Не дай Бог, чтобы ты чего-то не пронёс — ни чего-то алкогольного, ни какого-то металла. А надзирателями были мужчины. Первой идёт Мария, за ней я. И вот Марию специально руками ощупывают — это надо было пережить, чтобы тебя руками ощупывали. Заставляют снимать с себя верхнюю одежду. Мария, правда, разделась, сняла одежду, стоит в рубашке. Насмехаются: «Ещё и это сними». Да ведь под рубашкой ничего не спрячешь! Надзиратель начинает её гладить руками. Мария не выдерживает и ударяет его по лицу. Тут уже случилось действительно непредвиденное — все свидания закрыли, не разрешили. Пришлось ждать ещё дня два. Но это стало толчком к тому, что уже потом нас проверяли не мужчины, не гладили и не тыкали руками, куда надо и куда не надо. Уже с того времени были женщины. Этого добилась жена Синявского.

В.В. Овсиенко: До этого были менты, а теперь ментовки.

Е.М. Мелень: О, о! Кто на какого попадал, кто был лучше, кто хуже, но тот момент очень чётко мне запомнился. Какое это страшное унижение — пройти тот контроль на свидание с мужем! Наверное, такое ждало и меня, если бы Мария не подняла на него руку.

М.А. Мелень: Но вы вместе ночевали. Скажи о дискуссиях по национальному вопросу.

Е.М. Мелень: Они были националистами, но России. Я не чувствовала их большой любви и привязанности к Украине. Хоть у нас свидание было в одном лагере, но сказать, что светилось в них какое-то дружеское отношение к украинскому народу — я этого не чувствовала.

М.А. Мелень: Наоборот, они насмехались, что Украина — это что-то такое...

Е.М. Мелень: Нет-нет, этого не было.

М.А. Мелень: Но я знаю Синявского — он так, как и Солженицын: Украина — это Малороссия, окраина России. Такие дискуссии у нас были годами!

Е.М. Мелень: Может, это и губит нас сегодня как государство и как нацию, что у нас нет такой сознательной интеллигенции, как у них. Хоть они евреи, но ведь евреи русские. Они только за Россию, за Союз. Любви или сочувствия к тем, кто борется за самостоятельность, у них не было. Это было будто предметом насмешки: мол, вы — да ещё и самостийники.

БЕРИЕВЦЫ

М.А. Мелень: Это было в Мордовии. Мне выпало так, что я жил в бараке, где были бериевцы. Я спал на верхних нарах, а они почти все, потому что это были пожилые люди, — на нижних нарах. Подо мной спал Атакашиев Салим Ибрагимович — он бывший министр то ли внутренних дел, то ли КГБ Азербайджана. Я не вникал в те дела, но он был высоким должностным лицом при Сталине.