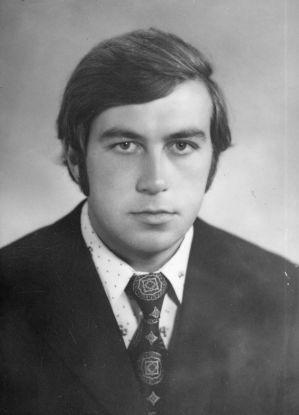

И н т е р в ь ю Яромира Алексеевича М и к и т к о

(Исправления Я. Микитко – 21 апреля 2006 года)

В.В. Овсиенко: 27 января 2000 года в доме Яромира Микитко в Самборе на Львовщине беседу с ним ведёт Василий Овсиенко.

Я.О. Микитко: Я, Яромир Микитко, отчество Алексеевич, родился 12 марта 1953 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. Мои родители как дети репрессированных были вывезены в Сибирь.

Отец моей матери, Иван Юрцан, 1898 года рождения, был призван в 1914 году в австрийскую армию, а позже воевал в составе сечевых стрельцов против русских и белополяков. В 1920 году был арестован, после чего сбежал из тюрьмы и вынужден был эмигрировать со своим отцом в Аргентину, затем в Бразилию. В начале тридцатых годов вернулся в Золочев. Когда в 1941 году из Золочева отошла Красная армия, он был активистом перезахоронения жертв массовых репрессий. В 1944 году был арестован как националист и приговорён к 10 годам заключения. Соответственно, семья – моя мама, бабушка и мамина сестра – была вывезена в Сибирь. Имя моей мамы — Владимира Ивановна Юрцан, потом Микитко.

Дед по отцовской линии, Микитка Григорий, житель городка Щирец Пустомытовского района, который был довольно грамотен, владел польским и немецким языками, был избран войтом села Остров во время немецкой оккупации, и за это позже был осуждён, тоже на 10 лет, а его семья тоже была вывезена. Мой отец, Микитка Алексей Григорьевич, 1926 года рождения, уже почти перед самой смертью признался, что он был связным УПА, но это не было причиной высылки. Его не разоблачило НКВД. После ареста деда отец скрывался, его поймали и вывезли в Сибирь как сына «врага народа».

Мои родители познакомились и поженились в 1950 году. После смерти Сталина они получили реабилитацию, и в 1956 году мы вернулись на Украину. Мне было тогда 3 года. Но родителям было запрещено проживать на территории Львовской области (поражение в правах), к которой относился Щирец, поэтому отец вынужден был искать работу в другом месте и нашёл её в городе Самборе тогдашней Дрогобычской области, в 60 км от Щирца. Я учился в школе №1 города Самбора, а в 1967 году, с открытием 10-й школы, перешёл в неё согласно районированию. Окончил её в 1970 году.

В том же году поступил во Львовский лесотехнический институт на факультет механико-технологической деревообработки, из которого был исключён 27 марта 1973 года в связи с арестом.

В школьные годы мы вместе учились и дружили с Зоряном Попадюком. В то время радиоаппаратуры было очень мало, а у Зоряна Попадюка была «Спидола», в которой были вмонтированы дополнительные волны 16 и 19, которые не глушились, и мы постоянно слушали радио «Свобода», получали информацию, как говорится, входили в мир политики. Первым событием, которое нас возмутило, был ввод войск в Чехословакию в 1968 году. Мы собрались с группой одноклассников, среди которых был ныне покойный Евгений Погорелов, Олесь Иванцо, Емельян Богуш, Игорь Вовк, ещё несколько ребят, и мы решили как-то отреагировать на эти события.

В.О.: Это в каком классе вы были?

Я.М.: Мы были в 9 классе. Мы составили текст листовки. Понимали, что за такие вещи у нас могут быть неприятности и с судебными органами, и с милицией. Мы решили эти листовки очень хитроумно распространить. Уже из материалов дела, когда нашу группу раскрыли, мы узнали, что в 1968 году в связи с распространением этих листовок было возбуждено уголовное дело и во Львовской области, и в Ивано-Франковской. А система была очень простой. Ребята сели в рейсовый автобус и по дороге в Ивано-Франковск на каждой остановке расклеивали листовки. После такой удачной акции мы снова собрались во дворе у Попадюка и решили создать организацию «Украинский национально-освободительный фронт» – название обсуждали, но сошлись на таком. У каждой организации должна быть своя атрибутика, так что мы решили изготовить флаг, печать, решили платить членские взносы для того, чтобы иметь возможность в будущем приобрести печатную машинку.

В.О.: Итак, все признаки организации, 64-я статья.

Я.М.: Да, все признаки организации.

В.О.: А почему такое название – «Украинский национально-освободительный фронт»?

Я.М.: Потому что мы уже читали литературу самиздата. Мама Попадюка работала во Львове в университете, была близка с шестидесятниками, так что мы некоторую литературу получали.

В.О.: Интересно, что тебе довелось в то время читать?

Я.М.: Больше всего запомнилась работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», отдельные статьи Черновола...

В.О.: А интересно, в каком виде была эта литература?

Я.М.: Эта литература была в фотокопиях и машинописях.

Название мы почерпнули у известной в то время подпольной организации «Украинский национальный фронт» из Ивано-Франковской области. Но мы хотели немного от них отличаться, потому что у нас с ними никакой связи не было. Мы вообще не знали, где она действовала, кто её возглавлял. Узнали кое-что, когда они уже были осуждены. Мы решили немного отличаться, поэтому назвали «Украинский национально-освободительный фронт». Вся атрибутика, которая нам была необходима, была изготовлена, в основном, благодаря инициативе самого Попадюка.

Позже, когда мы окончили школу, то встречались очень редко. Кое-кто из той Самборской инициативной группы учился в Ровно, кое-кто в Ивано-Франковске. Мы начали искать связи, искать людей, которые были нам близки. Зорян нашёл поддержку у студентов исторического факультета Львовского университета. К тому времени мы купили печатную машинку и размножали некоторые самиздатовские материалы. А поскольку у нас, как говорится, не было профессионального машиниста, то учились по очереди каждый. Печатную машинку неоднократно переносили от Зоряна Попадюка ко мне, в родительский дом. Когда никого из родителей не было дома, мы перепечатывали некоторые материалы. Я уже не могу конкретно вспомнить, что это было, потому что это было давно, но немного литературы мы распространили.

В 1970 году все из нашей группы поступили на учёбу в разные вузы Львова, Ивано-Франковска, Ровно. Наша практическая работа немного усложнилась, потому что у нас была возможность очень редко встречаться. В основном, работу на себя взяли Попадюк и я. Я ему содействовал во всех организационных и практических вопросах. Я поступил на учёбу во Львовский лесотехнический институт на факультет механико-технологической деревообработки, а в то время Зорян нашёл единомышленников в университете – это были преимущественно студенты исторического факультета. У них уже был свой неофициальный кружок. Их интересовали вопросы, которые в исторической литературе составляли белые пятна. Они создали свой кружок, собирались где-то там на квартире, брали себе рефераты на ту или иную тему, сидели в библиотеках, выискивали литературу и так сообща углубляли свои знания по истории. Зорян нашёл среди них единомышленников, и они, насколько я знаю (потому что я тех людей почти никого не знал), начали готовить материалы, созрела мысль напечатать журнал. Сошлись на том, что журнал будет называться «Поступ». В этот журнал вошли как некоторые материалы и статьи самих студентов, так и некоторые произведения самиздата, которые ходили по рукам.

Журнал мы печатали в Самборе на квартирах, у меня, у Попадюка. Когда начались репрессии 1972 года, с работы была уволена мама Зоряна Попадюка, которая преподавала в университете. У них на квартире был произведён обыск – они проживали на улице Энгельса во Львове. У них временами квартировал Черновол. У них была найдена самиздатовская литература – это было весной 1972 года. Попадюк тоже был исключён из университета. (Во время обыска 12 января 1972 года у Попадюков литературы самиздата, к счастью, не обнаружили, хотя она в квартире была. Зоряна Попадюка исключили из университета 16 февраля за то, что издевался над кагэбэшниками во время обыска – за это его суд оштрафовал. Маму, Любомиру Попадюк, уволили с работы в июне 1973 года. – В.О.).

Могу вспомнить такой нюанс, на который мы в своё время не обратили внимание. Осенью его призывали в армию, уже была повестка, он уже был собран, уже пришёл из военкомата на вокзал для посадки на поезд – и ему дают отсрочку, непонятно, по каким причинам. Мы этого сразу не поняли, но позже проанализировали и пришли к выводу, что за нами уже следили. И, возможно, был кто-то из новопривлечённых людей, из студентов, кто, наверное, передавал информацию в КГБ. Когда Зоряну дали отсрочку, у него уже было больше времени, началась практическая работа: и журнал тот напечатали – это было немного, 5 комплектов, но, насколько мы знаем уже из материалов следствия, насчитали где-то больше 15 экземпляров – то, что изъяли. Видимо, кто-то ещё размножал.

В.О.: А сколько там было страниц, хотя бы приблизительно?

Я.М.: Я думаю, было примерно 40 страниц машинописного текста.

В 1973 году, после тех репрессий 1972 года против украинской интеллигенции, дошло до того, что во Львовском университете было запрещено проведение шевченковских вечеров. По этой причине Попадюк и студенты университета, его бывшие знакомые и те, кто с ним работал, решили напечатать листовку протеста, которая начиналась с шевченковского «Вставайте, кандалы порвём». Текст был напечатан на одной странице. Попадюк нашёл меня во Львове, привёз мне где-то около 50 листовок, остальные взяли на себя студенты Львовского университета. Я часть листовок оставил ещё у одного нашего самборчанина, хотя он не был участником нашей организации, но мы учились на одном факультете – оставил ему где-то около 10 листовок, чтобы он распространил в общежитиях лесотехнического института, что он и сделал и за что был исключён из института...

В.О.: А как его фамилия?

Я.М.: Роман Радонь. Ну, а я привлёк к распространению этих листовок ещё одного нашего общего знакомого – Мирона Клака. Его судьба вообще неизвестна после всего этого, потому что он не был ни арестован, ни привлечён к ответственности, он не проходил по следствию.

Мы, зная некоторые методы конспирации из детективных романов, взяли клей, перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, вечером поехали по Львову и почти все листовки расклеили.

Где-то, может, в десять часов вечера, я вернулся на квартиру, на которой я проживал у своих родственников на Левандовке – понятно, что взволнованный. У меня была отдельная комната. Только я лёг и, возможно, минут через 15-20, я ещё даже не успел заснуть, как позвонили в дверь. Встал мой дядя, как говорят, это муж сестры моего отца, – открыл дверь. В дверь вошли, показали удостоверения, спросили, проживает ли здесь Микитко Яромир. Дядя сказал, что да. Они сказали, что он, наверное, в той комнате проживает – неизвестно, откуда у них была такая информация. Они сказали: «У нас к нему есть претензии и будем делать обыск».

В.О.: Эти люди были в гражданском?

Я.М.: В гражданском. Как позже я узнал, тот, кто показывал удостоверение – это мой будущий следователь Львовского областного КГБ Вадим Ружинский. Они, как сказали, привели с собой двоих понятых. Провели обыск, работали неаккуратно, ничего не нашли, хотя, если бы сработала какая-то логика, могли бы: у меня в куртке осталось, может, 2-3 листовки. Куртка висела в коридоре на вешалке – они, как разделись, так своими пальто мою куртку и завесили. Обыск делали только в одной комнате, перетрясли всё – ничего не нашли. Было где-то, наверное, три часа ночи. Меня просили, требовали: «Мы всё знаем, вы расклеивали листовки».

В.О.: Какого это числа было?

Я.М.: Это было вечером с 26 на 27 марта 1973 года. Обыск длился где-то до трёх часов. Ничего не нашли, составили протокол, что ничего не найдено, я расписался, но мне сказали: «Давайте проедем в управление, там разберёмся». Я объяснял, что мне на учёбу идти утром, но они говорили: «Ничего, мы дадим справку в институт, чтобы вам тот день зачли». Машина стояла внизу – как принято говорить в анекдотах, чёрная «волга» – действительно, была чёрная «волга». Мы поехали.

В.О.: А как куртка и листовки?

Я.М.: Дело в том, что в нише в прихожей у меня было пальто, и я его надел. Они тоже оделись, а куртка осталась висеть. По дороге они меня уговаривали: «Давайте поедем, поснимаем листовки». Уже позже из материалов следствия я вычитал, что было поднято на ноги Львовское военно-политическое училище, и они всю ночь ходили по всем улицам. Что-то там немного сорвали, но кое-что и осталось. Одну листовку я, кстати, наклеил на дверях редакции газеты «Вильна Украина». Я отпирался, думал, что раз они не нашли тех листовок... Ну, и по молодости – позже понял, что оно немного не так было. Из материалов следствия стало понятно, что нас к тому вели, но – я до сих пор не могу понять, как так случилось, что они нас, как говорится, потеряли в городе. Просто потеряли.

В.О.: И допустили до того, что вы таки это дело сделали...

Я.М.: В принципе, это так же, как и плащи на мою куртку повесили, – так они и за нами следили. Служба работала, я думаю, на «двойку».

В.О.: Кстати, те листовки, что остались в кармане, они позже не нашли? Они могли сделать повторный обыск и найти.

Я.М.: Нет, они повторного обыска не делали. Эти листовки нашёл мой дядя, уничтожил, да и всё.

Меня повезли в управление КГБ на улицу Мира, 1, где висела вывеска «Милиция», а сзади была ещё австрийская тюрьма, теперь тюрьма СБУ. Провели обычный обыск, расшнуровали ботинки. Завели в кабинет. В кабинете – тот же самый Вадим Ружинский, следователь. Мы приехали в полчетвёртого утра, и где-то до 12 часов ночи безвыходно из кабинета проводился допрос. Люди всё время менялись, правда, на обед мне там принесли булочку, чай сделали, и так, без остановки, без остановки, без остановки... До 12-ти часов ночи.

Я от всего отказывался, я думал, что мне поверят, но они сказали: «Дело в том, что у нас есть некоторые данные». Хотя я уже по их вопросам понимал, что они знают об одном, другом, третьем... Откуда-то какую-то информацию они имели. Я бы не сказал, что они вели себя грубо. Я всё отрицал, а кончилось тем, что принесли мне (имеется в виду, в тот день), как бы между прочим, несколько фотографий, на которых были изувеченные трупы, срубленная голова – ну, это обычное психологическое давление оказывалось. Говорили, что «это такие же, как вы, натворили». Спрашивали, знаю ли я такого Попадюка. Говорю: «Почему не знаю? Да мы вместе учились в школе». Из всего этого я понял, что у них было большое количество информации, им было важно только то, чтобы я стал давать показания.

Где-то часов в 12 вечера мне сказали: «Сегодня мы ещё до конца не разобрались в ситуации. Вы можете переночевать у нас». Открыли камеру, завели меня в камеру. Я переночевал, утром начался повторный допрос. Я уже не помню, на второй день или на третий, мне начали предъявлять, чтобы у меня память проснулась, показания некоторых людей. Я понял, что это некоторые наши друзья дают, кто как мог, кто был более или менее причастен. Когда мне на третий день начали приносить показания, я увидел, что, в принципе, спорить дальше уже не о чем, и я начал просто подтверждать то, что уже было запротоколировано.

В конце третьего дня – я не знаю, сколько там людей было арестовано, но, по крайней мере, где-то человек 10-12, возможно, 3 дня находились в камерах. Задержанных начали отпускать. Это я понял из разговоров «коридорных».

В.О.: Это до трёх суток – задержанные. Они так спешили что-то выжать, потому что после трёх суток нужно отпускать или предъявлять предварительное обвинение и арестовывать.

Я.М.: Да. А позже решалась судьба тех, кто пойдёт по делу, а кто будет свидетелем. Наверное, всех тех, кто был задержан – потому что я слышал разговоры через дверь, как целый день людей водили на допрос, – где-то проскакивали между надзирателями слова: того отпускают, того отпускают. Ну, а меня под вечер привели в большой кабинет, посадили на стул посреди кабинета, как в зверинце, вокруг сидело человек 10-15 в гражданском, которые на меня косо посмотрели, и от кого-то из них прозвучал только один вопрос: «Вы что – за дедов мстили?» Они даже ответа никакого не ждали, а я и не знал, что сказать. Потом кто-то кивнул и меня вывели. Я ночевал там третью ночь и понял, что я уже арестован. На второй день, действительно, они продлили задержание на месяц, потом ещё продлевали, я уже считался арестованным. Потом следствие – это уже была формальность, потому что почти всё было известно. Какие-то там детали уточнялись.

За месяцы привыкаешь в камере и уже примерно ориентируешься, когда ведут просто на допрос. Там из той тюрьмы несколько переходов было – уже ориентируешься по тому, как к тебе относятся надзиратели, что ты идёшь просто очередной протокол подписать. А однажды меня перед выводом «обшмонали», потом перевели через один коридор, к стенке – снова обшмонали, потом перевели ещё через один коридор – третья смена прошмонала.

В.О.: Значит, за пределы тюрьмы ведут?

Я.М.: Нет. Приводят, как всегда, в кабинет Ружинского. Я бы не сказал, что он был каким-то таким жестоким человеком, – обычный карьерист был. Так случилось, что я после освобождения случайно встретил его во Львове на футболе. Он, когда меня увидел, покраснел, как всегда он краснел, только спросил: «Это ты?» Я сказал: «Я». – «Ну, как ты?» Говорю: «Всё, закончил». Он говорит: «Ты на меня обиду имеешь какую-то?» Я говорю: «Почему я должен иметь обиду, когда вы вели дело, которое было уже завершено и всё было известно?»

А тогда меня заводят в кабинет, Ружинский сидит чуть ли не фиолетовый. Как обычно, не здоровается. А сбоку сидит какой-то человек в военной форме, в больших очках. Низкого роста. Он провёл формальный допрос по какому-то вопросу, подписали протокол, меня вывели. Где-то часа через 2-3 меня вызывают повторно, но уже без всяких таких предосторожностей, без тех бесконечных шмонов. Он печатал протокол, меня вызвали, чтобы подписался, и мне между прочим сказали: «Ты знаешь, кто это был? Это был Федорчук». Федорчук в то время был председателем республиканского КГБ, поэтому они все были такие перепуганные.

Через несколько месяцев я уже понимал, что будет суд. У меня уже был адвокат, какой-то заслуженный ветеран войны, сам русский, у него не было одной ноги, видно, что был протез. Как раз тогда, перед нашим судом, появилось покаянное письмо Ивана Дзюбы. Адвокат мне сказал, когда со мной встретился: «Не переживай, вот Ивану Дзюбе дали 5 лет, а что ты там против Ивана Дзюбы?»

В.О.: Я уточню: заявление Ивана Дзюбы было опубликовано в газете «Літературна Україна» 9 ноября 1973 года. Но оно было написано раньше, кое-кому показывали негазетный текст. А мне сам начальник Киевского СИЗО КГБ подполковник Сапожников приносил «Літературну Україну» от 9 ноября.

Я.М.: 9 ноября? Значит, это было после суда. Потому что он мне говорил так, что Дзюбе дали 5 лет и он пошёл по амнистии. (Суд над И. Дзюбой состоялся 11-16.03.1973, он был осуждён Киевским областным судом по ч. I ст. 62 УК УССР к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки. В октябре 1973 И. Дзюба обратился в Президиум Верховного Совета УССР с прошением о помиловании и 06.11.1973 ПВС УССР помиловал его, он был освобождён. – В.О.). Может, тогда уже кассационная жалоба была написана. Я хорошо не помню, но такой разговор с моим адвокатом был. Он кассационную жалобу подавал. Понятно, что пришёл отказ.

В.О.: А суд когда был?

Я.М.: Суд был в августе 1973 года – точную дату я не помню, это надо поднять приговор и посмотреть. (6-7 августа 1973 г. – В.О.). Суд был закрытым, как и у всех.

В.О.: И в приговоре записано, что закрытое заседание?

Я.М.: Нет, они так не писали в приговоре. Это потому, что на суде какие-то люди были, но это незнакомые люди. Несколько человек всегда были – мои родители, отец приезжал...

В.О.: На процессе всё время был отец?

Я.М.: Да. Ну, не всё время. Суд длился, кажется, 3 дня – он был что-то два раза. Прокурор – он и есть прокурор, он всегда требует по максимуму, из нас вообще сделал чуть ли не палачей и бандитов, как на той фотографии, где голова отрублена.

В.О.: Даже странно было слушать: неужели это обо мне?

Я.М.: Да-да. А прокурор был очень известный во Львове, он брался когда-то и за перо, Антоненко. Всё у него сводилось к тому, что «Украина, украинский народ осуждает буржуазных националистов». Прокурор Антоненко приходил на суд в вышитой рубашке и разговаривал по-русски, «клеймил» нас по-русски.

В.О.: Ты смотри! Так откровенно...

Я.М.: Конечный результат – ясно, что он нам просил по максимуму, по 7 и 5, но мне дали 5 лет заключения, а Попадюку 7 и 5 ссылки.

В.О.: А не было ли попытки инкриминировать вам статью 64, «Организация»?

Я.М.: Нет, только статья 62, часть 1. По делу проходил ещё один человек, Хвостенко, но на суде нам зачитали, что в связи с болезнью он сейчас находится на лечении, его дело выделено в отдельное производство. Дальнейшая судьба Хвостенко неизвестна, хотя он принимал активное участие в подготовке «Поступа».

После суда держали ещё где-то 2 или 3 месяца, пока прошла кассационная жалоба, пока ждали этапа. Где-то, кажется, в начале ноября – «с вещами», на этап, вокзал... Интересный нюанс: может, это специально делалось – мне родители принесли передачу, там были всякие консервы. Хороший рюкзачочек, хороший «тормозок». Это всё мне отдали. В КГБ на этап дали сухой паёк на дорогу, наверное, с полкилограмма ветчины, хлеба, сахар. Я вообще не знал, куда мы едем. Меня привезли на товарную станцию ещё затемно, утром, запустили в вагон. Наверное, первый вагон был полностью пуст. Открыли одну секцию, меня запустили, я себе вещи положил под лавку и прилёг. Вагон постепенно начал заполняться. Крики там, шум, женщин отдельно сажают. А я гордо лежу себе один. Слышу, там толкутся, кучу людей запихивают в одну камеру.

В.О.: Ты, наверное, в 9-й камере, в тройнике?

Я.М.: Нет, где-то посередине вагона. Наконец открываются двери и моя камера тоже начинает заполняться. Нас, оказывается, 16 душ запихали. Смотрю – люди все старше. Мне-то что, 20 лет, а это люди уже под 40 лет, за 40 – ну, и так на меня смотрят... Присматривались, кто я такой, а я к ним. Оказывается, это везли особый режим – рецидивистов. Тут, во Львове, республиканская больница для них.

В.О.: Что, они «полосатые»?

Я.М.: Да, из больницы. У конвоя всё было по режимам или, может, это специально так делалось. У меня на деле «особо опасный государственный преступник», а у них «особо опасные преступники» – разница в одно слово. Но дело не в этом. Они ко мне присмотрелись, и, видно, какой-то старший среди них – потом я понял, что у них есть какое-то разделение, он среди них вожак, – тот говорит: «Слушай, ты что, кого ты, что ты наделал? Сколько тебе лет?» – «Да мне 20 лет». Но боюсь признаться, что антисоветчик, антисоветчина, ведь это же – «враг народа». Ну, они меня помаленьку расспрашивали: «Ты что, десять человек замочил, что ли? Сколько? Первый раз сидишь и уже особняк? Ты что, десять человек зарезал, что ли?» Ну, я, понятно, немного боялся, потому что я с таким контингентом людей никогда не встречался. Я им сказал, что за листовки, за антисоветскую пропаганду. Они как возмутились! Как они начали стучать в двери, как они начали кричать: «Менты проклятые, вы уже детей судите?» Поезд уже ехал, а они крикнули, что коммунистическая банда уже детей за листовку начинает сажать. Они бучу подняли на весь вагон, уже хотели вагон раскачивать, потому что такое есть, что иногда, если дадут сигналы, то они качнутся в одну сторону, в другую – и вагон немного качается.

Дальше такая ситуация: все полубоком стоят, те висят на третьих полках, где-то там позалезали, и так и едем. Но настаёт время, что надо что-то и перекусить. Им на паёк повыдавали гнилую рыбу – воняет весь вагон от той рыбы. Тот хлеб... А у меня есть ветчина, а у меня консервы. А они ко мне очень хорошо начали относиться. Мне почему-то в камеру запрещали передавать конфеты. А они там в ларьке в больнице покупали конфеты – и мне понадавали тех конфет... Пришло время есть – ситуация ужасно глупая. Я говорю: «Ребята, подождите, давайте вы как-то потеснитесь, я подниму лавку, у меня там есть консервы, тушёнка, что-то там мне передали на дорогу. Видите, мне сунули кусок ветчины – отварного мяса». Говорю: «Я сам есть не буду, давайте все». Ну, вижу, что люди ко мне нормально относятся. Тогда тот старший сказал: «Тебе ещё, паренёк, – как он сказал, – вечную мерзлоту грызть. Мы тут, на Украине, мы дальше не поедем, а ты... Забудь». И я до Харькова (потому что я не знал, куда меня везут) даже ничего не ел, потому что они сами говорят, что неизвестно, сколько будем ехать. Они знали, что до Харькова, а я этого не знал. Мне было ужасно неудобно, как они ту вонючую рыбу ели, но у меня не взяли ни одной банки и даже не хотели того мяса, никто не хотел, потому что старший сказал: «Всё»...

Ну, доехали мы до Харькова, потом воронком завезли в ту пересыльную тюрьму.

В.О.: Холодная Гора.

Я.М.: Да, я знаю. Попал я в транзитную камеру. В камере был Василий Захарченко (Род. 13.01.1936. Арестован в январе 1972 г., отбывал срок в лагерях Пермской обл. 19.07.1977 в газете «Літературна Україна» было опубликовано его «покаянное» заявление, в связи с которым он был помилован. Писатель, лауреат Шевченковской премии 1995 г. – В.О.) и ещё какой-то проповедник-баптист, или из какой-то секты. Мы там познакомились, а буквально через день или два этапом поехали в Рузаевку. Меня в Рузаевке высадили, я попал в 17-й мордовский лагерь, а Василий Захарченко поехал на Урал.

Ехали мы, может, дней 10, не больше. На 17-й привезли. Это зона небольшая, там, может, 150-160 человек. Это был как бы филиал большой женской колонии, даже своего пищеблока не было, еда доставлялась из женской зоны. В тот период – это конец 1973 года – какой там контингент был? Встретился я там с Дмитрием Квецко (Франковская группа, из Долины, «Украинский Национальный Фронт», с Вячеславом Максимовичем Черноволом, ныне покойным). Из украинцев там нас было трое – из молодых, как мы говорим. Потому что там, в основном, были участники подполья из Прибалтики, с Украины, Белоруссии, несколько дезертиров из армии, из ГДР, были молодые ребята литовцы – Алекс Пашилис, Бронис Вильчаускас, были армяне – старший, Бабаян, а младший – Сурен Миликян. Были российские демократы – фамилии я забыл.

В.О.: А Болонкин там не был?

Я.М.: Болонкина я встретил на девятнадцатом, а там Болонкина ещё не было. Пашнин был, позже Кронид Любарский. Был Вячеслав Петров, который себя причислял к российской демократии, человек достаточно умный. Насколько мне известно, он давно умер. Такая была первая моя зона. Нас перебрасывали из зоны в зону, чтобы мы не сходились, не общались. Чем больше мы писали разных заявлений и протестов, тем быстрее расставались с той зоной. Была какая-то акция, когда мы объявили голодовку, и нас развезли – кого в изолятор на 19-й, потому что изолятора на территории 17-го не было, кого в изолятор женской зоны, кого во Владимир. Потом, после серии актов протеста, меня перевезли на 19-й, а на 17-й перевезли Зоряна Попадюка. Я уже знал – передавали по этапам, – что Попадюк на 19-й зоне. С кем я там ещё встречался в Мордовии? Заболел, было воспаление лёгких, меня возили в больницу в Барашево, на третий. По дороге, когда вагон ехал, была женская политическая зона. Я увидел Стефу Шабатуру и Ирину Калинец, несколькими словами с ними перекинулся – кто, откуда? С Украины. Было интересно встретить своих земляков.

Ну, а позже – 19-й. На 19-м из наших земляков был Василий Овсиенко... Игорь Кравцив был, который меня первый раз просветил, потому что я не знал, что есть обращение «пан» или «паныч». Кто ещё из молодых украинцев там был? Кузьма Матвиюк, Гриць Маковийчук из Кременчуга. Маковийчук – маленький такой, невысокого роста.

В.О.: Но он такой плотный был. Пётр Винничук и Николай Слободян. Кузьма Дасив был. Кто ещё? Там старшие люди были, из повстанцев Дмитрий Сыняк – застал ты его?

Я.М.: Дмитрий Сыняк был.

В.О.: Жураковский Михаил, Иван Мирон, Кончаковский Николай, Семён Семенюк. Это была наша среда. Я.М.: Да. Девятнадцатый мне больше всего запомнился волейбольной площадкой, где боролась сборная Украины против всего Советского Союза во главе с Димой Михеевым.

В.О.: Но и Дима Михеев был из Киева.

Я.М.: Да, он позже всё-таки выехал за границу, потому что его посадили за то, что он пытался выехать по чужим документам. Его, кажется, амнистировали, он не досидел.

В.О.: Да. Это был из тех, кому было стыдно за то, что они немного подрабатывали на КГБ, и очень при этом краснели.

Я.М.: Но я знаю, что он-таки за границу выехал. Даже по «Голосу Америки» после заключения я его слышал, он выступал. Позже Петров был на 19-й зоне. Мы так же проводили различные акции протеста по тем или иным событиям как в мире, так и на Украине, а потом был массовый этап 1975 года...

В.О.: Я думаю, что это было в июле, тогда вывезли очень многих.

Я.М.: Ещё меня 19-й поразил тем, что там – на 17-м такого не было – проводилась утренняя прогулка под музыку «Сердце, тебе не хочется покоя...». Калеки, старики и всякие делали «круг почёта».

В.О.: Да. Мне особенно опротивел «Марш славянки». Подъём – это естественно, что надо прежде всего побежать в туалет – нет, у туалета стоят менты и не пускают. Иди на физзарядку – это чтобы вместо крови моча перекачивалась в организме.

Я.М.: Да. На 17-м мы осваивали швейное дело, рукавицы шили, а на девятнадцатом – деревообработка. Меня научили шлифовать футляры для часов. Оказалось, что это очень просто. Хотя за первый день я протёр, наверное, лишь половину продукции. А позже я ту норму выполнял за 4 часа. Так что остальное время оставалось для того, чтобы прочитать какую-нибудь газету или какую-нибудь литературу.

В.О.: Но тайком от ментов.

Я.М.: Тайком, да. Ну, сразу так, а позже, когда привыкаешь, то уже знаешь, где спрятаться.

В.О.: Это большая зона, там было где спрятаться.

Я.М.: Потом был большой этап 1975 года на Урал. Там открыли новую зону. По сути, она была ещё не освоена, мы устанавливали металлообрабатывающие станки на том заводе. Там, на 37-м, во Всесвятской, где я провёл около года, может, чуть меньше, ещё производство не было запущено. Мы занимались установкой станков, бетонировали и т.д. Там я встретился с ребятами из Чортковской группы – Володя Мармус и его подельники. Пётр Винничук, Николай Слободян. Их привезли с 19-й. Позже нас с Володей Мармусом повезли в Половинку, на 35-ю, – это уже был последний год отсидки. Это была уникальная зона. Там, во-первых, было очень много интересных людей, от которых я много почерпнул для себя, в чисто интеллектуальном плане. В то время на 35-й был Иван Светличный – он, правда, был очень болен. Он считался в зоне патриархом... У него было очень высокое давление, он был очень болен. Он занимался своей научно-исследовательской работой. Был Евгений Сверстюк, с которым у меня было много разговоров и очень много от него почерпнул в духовном, моральном и философском плане. Был Игорь Калынец – интересный человек, своеобразный.

Но что интересно – что я случайно познакомился со своим не очень дальним родственником, о котором я никогда не знал, о котором в семье никогда и не говорили, потому что наша семья пережила тяжёлые скитания по сибирям, по миру – с Евгением Пришляком. Он был к 25 годам осуждён. А в период где-то между 1949 и 1951 или 1952 годом был командующим Службы безопасности Львовской области. Его взяли из схрона с ранением в голову – такие шрамы шли. Познакомились мы с ним чисто случайно. Он человек старший, уже заканчивал свой срок – кажется, в 1978 году освободился. Из 25 лет он более десяти лет просидел в одиночке во Владимире. А это, оказывается, был брат моей бабушки, из семьи Пришляков-Глуховецких из Щирца Пустомытовского района Львовской области. Мне фамилия Пришляк ничего не говорила. Прошло где-то несколько месяцев, мы в одном бараке жили, общались... Как общались? Как украинцы, проводили разные свои религиозные праздники, кто что имел, сносил, накрывали стол. И он однажды спрашивает меня: «А откуда ты сам?» Говорю: «Из Самбора». Ну, Самбор – ему ничего не говорил, так он спрашивает: «А родители?» Я говорю: «Да нет, мы не здешние, я не самборский, отец из Щирца». Он так деликатно говорит: «Так я там Микитков знаю, но это Микитка». А мой дед действительно был Микитка и так писался, но когда отец был вывезен в Сибирь, то там они «а» не поняли, писали «о», и так последняя буква изменилась. Ну, мы разговорились, и оказалось, что мы довольно близкие родственники.

На 35-м был «русский император» Огурцов – ну, это я немного шучу, но это был член монархической организации, которая была основана где-то в шестидесятых годах в теперешнем Санкт-Петербурге. Человек достаточно грамотный, окончил Институт восточных языков, он знал несколько тюркских языков и даже диалектов. Человек очень своеобразный, я с ним имел много разговоров, потому что с ним не очень кто-то хотел общаться, ибо он нёс великорусскую шовинистическую «чушь». Кроме того, у него что-то было с памятью. Ну, поскольку я, молодой, выслушивал его, то он со мной общался, рассказывал мне, а мне было интересно его слушать.

Обязательно должен упомянуть Степана Мамчура, который заканчивал свой срок. Он был, насколько помню, репрессированным греко-католическим священником. Незадолго до освобождения умер прямо в лагере, так на Украину и не вернулся. (Мамчур Степан, имел 5 лет заключения в польской тюрьме (1934-39). Участник походных пропагандистских групп на восточноукраинские земли. Был станичным. В 50-х гг. Осел в г. Ирпень под Киевом. Арестован в 1957 г., заключён на 25 лет. Умер 10.05.1977 г. в лагере ВС-389/35 в Пермской обл. Перезахоронен в Ирпене 26.07 2001 г. – В.О.)

В 35-м – не знаю, говорить об этом или не говорить, но так коротко – была очень отработанная система передачи информации для «Хроники текущих событий».

В.О.: Об этом обязательно надо сказать.

Я.М.: Поскольку там было много людей, способных мощно выдавать свою интеллектуальную информацию, своё творчество.... Вот Валерий Марченко, Семён Глузман... Я с ним на воле не встречался, разве что читал некоторые его публикации, – я бы не сказал, что он писал стихи, но его учителем поэзии был Иван Светличный...

В.О.: А он в 1994 году издал сборник стихов «Псалмы и скорби», написанных в лагере и в ссылке. Говорят, что очень хорошие стихи.

Я.М.: Да, своеобразная поэзия. Там система передачи информации была очень чётко отработана. Из среды людей, которым доверяли. Практически каждый, кто выезжал, с помощью нехитрого, но очень оригинального метода вывозил с собой информацию. Потом та информация о событиях на 35-й зоне появлялась в «Хронике текущих событий». Я также был причастен к этому, поскольку я переписывал ту информацию, которую мне давали. Соответственно, была система охраны того, кто писал. Сообщалось, если приближался кто-то нежелательный. Действительно, самые богатые впечатления у меня остались именно с 35-й зоны.

В.О.: Наверное, и жаль было покидать 35-ю зону?

Я.М.: Даже жаль было покидать, потому что там действительно было столько людей, от которых я многому научился. Некоторые говорят, что проходили университеты в тюрьме, – так вот университет я прошёл на тридцатьпятке. Потому что общаться с такими людьми, как Светличный, Сверстюк, Марченко – было очень приятно. Были там ребята из Коломыи – Василий Шовковый. Однажды мы с ним вместе попали в карцер. Он, как говорится, на общественных началах крутил кино. В той рубке был какой-то проигрыватель. Мы почти одного возраста, он, кажется, на год старше меня. Мы как земляки колядовали, чай пили у него в радиорубке и включали две заезженные пластинки. На одной были записи Адриано Челентано. Там, я помню, была песня «Я лев». Когда крутили хронику и показывали Леонида Ильича Брежнева, что-то не так воткнули рубильник, а тут вдруг пошёл тот рык Адриано Челентано. Ну, после этого мы с Василием загудели в карцер.

Где-то за месяц или за полтора до окончания срока меня берут на этап. Поскольку практиковали такое, что непосредственно из зоны никто не освобождался, а вывозили этапом в областной центр, то я готовился заранее. Когда могли вывезти – то ли завтра, то ли послезавтра... Так я уже долгое время готовился к выезду, вся информация, которую я должен с собой забрать, у меня была. И вот меня – с вещами на этап. Заводят в тот штрафной изолятор на «отстойку». А «отстойка» длилась, по-моему, 4 дня. Я сидел в изоляторе, после этого – воронок, дорога. Это ещё, наверное, до месяца, может, чуть меньше, может, 3 недели я до освобождения находился в той тюрьме, в которую меня посадили после ареста. И я ту информацию всё-таки вывез. Процедура та была очень тяжёлая, неприятная, хотя оригинальная... Интересно, что со мной в камере был человек, который неизвестно каким образом туда попал, и я от него никуда не мог деться. Ну, невозможно было от него утаиться... Он мне сам сказал, откуда и почему его привезли, но он меня не сдал, хотя за некоторые вещи можно было очень пострадать.

Ровно 27 марта 1978 года, как и арестовали, в тот же день меня и освободили. За мной приехали родители. Мне дали полгода надзора, хотя участковый, какой-то был наш сосед (он уже умер), пришёл, говорит: «Ты куда-то хочешь поехать? Если да – скажи мне, потому что этот надзор за мной». Отца моего хорошо знал. «Ты мне скажи, как поедешь, а я, на всякий случай, где-то подстрахую», – так он мне сказал.

В 1979 году я женился. Моя жена Татьяна, точнее, её отец, родом из Запорожья, а мать из Самбора. Она выросла в Запорожье, на родине своего отца. Мы познакомились, поженились, имеем двоих детей, есть дочь Ирина, 1980 года рождения, 26 сентября. Окончила в 1998 году среднюю школу №2 города Самбора с золотой медалью, сейчас учится во Львовском государственном университете на географическом факультете. Сын Алексей, 20 февраля 1983 года рождения, после 9 классов – студент Самборского техникума механизированного учёта, факультет компьютерного программирования.

Я в 1982 году поступил на заочное обучение во Львовский лесотехнический институт на отдел лесного хозяйства. Я начинал с технологии деревообработки... Там были интересные нюансы, но – времена менялись. Факт тот, что меня с одного экзамена во Львове сняли. Я уже сдавал третий экзамен, как приехал кагэбэшник из Самбора, а меня валят. Билет я знаю, потому что я ещё в школе на дополнительном факультативе изучал физику. Физику я хорошо знал, я даже не особенно готовился к ней. А когда меня стали спрашивать четвёртый закон Ньютона, а потом пятый закон Ньютона, то я понял, что здесь что-то не так. Мне сказали: «Вы физики совсем не знаете».

В.О.: Ага, пятого закона вообще не существует?

Я.М.: Вообще нет. Четвёртый, теоретически, существовал, я знал четвёртый, а пятого в природе никогда не было – это была выдумка нашего преподавателя. Когда меня отправили, сказав: «Всё, вы не сдали, физики совсем не знаете», – то я вышел в коридор и встречаю одного нашего самборского кагэбэшника. Я его знал только визуально, потому что он был футболист и играл в самборской команде «Спартак». Он меня спрашивает: «А что вы тут делаете?» Я говорю, что сдаю экзамен, а он: «А почему мы ничего не знаем?» Я говорю: «Подождите, я же не поступаю в школу КГБ...» – «Ну, как так вы могли...» – «Не переживайте, я уже не поступил – физики совсем не знаю». Он меня завёл в какой-то кабинет и начал мне там рассказывать: «Вы же знаете, что вас тут в институте ещё помнят, времени прошло немного, почему не поступали в какой-нибудь другой вуз? Мы ничего не имеем против». Я говорю: «Подождите. Это моя воля, я так решил, мне нравится эта специальность. Меня тут зарезали нормально, я уже вижу, из-за чего, чья это рука». – «Нет, нет, мы ничего, мы ничего». Когда я пошёл забирать свой обходной лист, то оказалось, что в нём была поставлена тройка. И, по сумме баллов, я таки поступил.

Работал я в лесхозе на разных должностях. Сначала, после освобождения в 1978 году, меня никто не хотел брать на работу. Взяли резчиком по дереву в лесхоз – там был сувенирный цех. Была хатка, всякие сувениры. Через некоторое время я работал кладовщиком на внутреннем материальном складе, а уже после 3-го курса заочного обучения, когда от заочников требовали работать по специальности, я пошёл на работу в Дублянское лесничество Самборского района, работал там мастером. Позже год работал в Старом Самборе, лесничество «Спас», мастером по лесозаготовке.

А в 1990 году, когда состоялись выборы, как мы называем, первого демократического созыва, и Зоряна Попадюка в результате всех тех перипетий избрали председателем Самборского городского совета – а он незадолго до этого освободился из лагеря, – понятно, что он людей в городе не знал, да и работы той бюрократической, практически, не знал, потому что до этого он работал грузчиком хлеба на самборском хлебозаводе, – он мне предложил пойти к нему советником. С 1990 по 1994 год я работал советником председателя Самборского городского совета. Кроме того, у нас в городе существовали две газеты, которые разжигали в Самборе религиозный конфликт. Были примерно одинаковые общины и одна церковь в городе. Одна газета поддерживала одну общину, православную, вторая поддерживала общину греко-католическую. Газеты только обостряли тот конфликт своими публикациями. Поэтому мы решили создать свою газету городского совета, «Вестник горрайгосадминистрации» – сначала был городской совет и исполком, а потом городская администрация. Я был редактором той газеты. Собирал материал, всё делал, кроме технических дел. После того, как у нас город и район в 1994 году были разделены, после новых выборов я пошёл работать в районную госадминистрацию инструктором орготдела. После этого – на отдельной работе как секретарь комиссии по делам социальной защиты чернобыльцев и секретарь комиссии экологической безопасности района, где работаю по сей день.

Моя жена, Микитко Татьяна Павловна, окончила Львовский медицинский институт, она – фармацевт, работала в сельской аптеке села Луки заведующей аптекой, а сейчас, в связи с разгосударствлением и приватизацией малых предприятий, это частное предприятие «Аптека Луки».

Какие ещё будут ко мне вопросы?

В.О.: А после освобождения, кроме того инцидента с поступлением, ещё какие-то дела с КГБ были?

Я.М.: Были. Хочу вспомнить такой интересный момент. Это, кажется, лучше будет помнить Зорян Попадюк, а может и я вычислю. У него было 7 лет, значит, у него закончился срок в марте 1980, потом он был на ссылке. Итак, в 1981 году та фирма, которая называлась КГБ, работала, как всегда, нерасторопно, и из-за этого случился такой казус. Как впоследствии оказалось (я же того даже не знал), в 1981 году Попадюк должен был приехать в законный отпуск, который заработал на ссылке. Я уже работал завскладом на внутреннем материальном складе. Меня вызывают в военкомат и говорят ехать в Хыров – там стоит десантная бригада. Она и сейчас там стоит. Это Старосамборский район. В «партизаны» меня. И это так: сегодня утром вызвали – чтобы ты в обед уже был там. В.О.: Это называется военная переподготовка.

Я.М.: Я говорю военкому: «Вы понимаете, что я материально ответственное лицо. Я не могу так себе закрыть те склады, потому что там запчасти грузовых машин, разный хозяйственный инвентарь, спецодежда – я же не могу запереть, как вы говорите, и уже через 2 часа быть в Хырове». Он говорит: «Если нет, значит мы тебя по закону привлечём к ответственности».

В.О.: Дезертир!

Я.М.: Да-да, как дезертира. Я сразу к директору нашего лесхоза, говорю: «Николай Иванович, такое дело...» Он говорит: «Да что они там, чокнулись все? Ну, как это? Вы сдаёте ключи – а если недостача? Мало ли что... Тут передачу надо делать». Он побежал к военкому. Возвращается: «Отдай там, – он сказал, кому, – ключи да и поезжай, потому что с ними не надо связываться». Был там такой Иван, так я ему отдал ключи. Это мой хороший товарищ, я знаю, что он добросовестный человек.

Я приезжаю в Хыров, являюсь на тот КПП с той повесткой в «партизаны», а дежурный говорит: «Какие партизаны, у нас никаких партизан нет!» Говорю: «У меня есть направление». Он провёл меня к командиру части, тот меня матом перекрыл: «Какие партизаны? Какой там дурак у вас в Самборе сидит в военкомате?» Набирает Самборский военкомат. Военком ему что-то там сказал, тот говорит: «Ну, хорошо. А ты где работаешь?» – «Я работаю в лесхозе на складе». – «Ну, – говорит, – хорошо, на две недели пойдёшь у нас тут на склад». Вызвал прапорщика, завскладом (еврей по национальности), говорит: «Вот тебе в подчинение завскладом». Еврей, оказывается, напугался – зачем ему свидетели на складе? У него были, кроме того, склады и прачечная, баня – там было трое или четверо солдат, которые при той бане жили. Я что-то там день или два покрутился, и тот прапорщик говорит мне: «Слушай, езжай домой. Чего ты будешь тут...» Он не хотел, чтобы я к нему на склад шёл, что ли, говорит: «Ну, что ты тут будешь делать? Я тебя тут прикрою, приедешь на другой понедельник, отметишься».

Я приезжаю домой, а мне сообщают: «Знаешь, приехал Попадюк». А это они так нерасторопно операцию провели, чтобы мы не встретились!

В.О.: А вы всё-таки встретились?

Я.М.: Ну, так я же через 2 дня приехал, когда меня тот прапорщик отпустил. А прапорщик откуда знал, что к чему и как? КГБ, видно, сработало на высшем уровне, чтобы мы не встретились. А я приезжаю – мне говорят, что Попадюк приехал. Так мы встретились с ним сразу, как я приехал. И провожал я его на ссылку.

А других инцидентов у меня с ними не было. То при поступлении был один и этот, чтобы мы не встретились. Каких-то попыток «наезда» не было – не могу сказать, чтобы кто-то на нас сильно наезжал. Я знаю, кто в моей организации на меня регулярно писал – он мне просто сам сказал: «Ты знаешь, меня вызывали, сказали, чтобы я о тебе сообщал – как хочешь думай, хоть сердись на меня, хоть не сердись – я на тебя никаких доносов не пишу». Но они, видно, для галочки профилактику свою проводили.

Какие ещё вопросы?

В.О.: У меня больше нет вопросов. Кажется, мы всё достаточно хорошо изложили, а что вспомним – ещё будет возможность добавить. Спасибо. Итак, это было 27 января 2000 года в славном городе Самборе. Говорил Яромир Микитко, а записал Василий Овсиенко.

[ К о н е ц и н т е р в ь ю]

В.О.: 30 января Яромир Микитко рассказывает о соузниках. Прежде всего о Саше Романове.

Я.М.: У меня такое впечатление, что Саша Романов, хотя в лагеря пошёл как марксист, но он немного лучше понимал национальный вопрос, чем большинство знакомых русских демократов. Он мне запомнился тем, что знал много стихов на украинском языке. Фактически, от него я выучил и до сих пор помню стихотворение Зиновия Красивского «Моя триада».

В.О.: Саша, между прочим, говорил, что у него в раннем детстве было полуукраинское общение. Он откуда-то из Саратовской области. «Там, – говорил, – много украинцев, хохлов», – так что для него украинский язык был вполне естественным.

Я.М.: У меня о нём осталось хорошее мнение, тем более, что он перед этим общался с Зоряном Попадюком. Он о Зоряне был очень хорошего мнения – я понял, что они общались и были хорошими друзьями-соузниками.

Безусловно, на меня наибольшее впечатление произвёл Вячеслав Черновол, с которым я встретился на 17-м, в Мордовии. Человек энергичный, умел убедить, умел сплотить вокруг себя людей, умел отстаивать свои права. Я считаю, что это самая большая фигура нашего возрождения периода шестидесятых-девяностых годов. Это моё личное мнение, я знаю, что некоторые даже из соратников имели к нему какие-то претензии, но я считаю, что это самая большая фигура нашего возрождения.

В 17-м лагере на меня произвёл большое впечатление Дмитрий Квецко – человек философского склада ума, с глубокими знаниями истории Украины. Мы с ним также общались, были в дружеских отношениях.

Понятно, что у каждого лагеря были свои лидеры и организаторы. На 19-м лагере одним из людей, которые объединяли национальности, возрастные категории, был Василий Овсиенко.

В.О.: Ты смотри?

Я.М.: А кто? Я, например, лично не помню, кто там мог организовывать. До сих пор помню, что Василий Овсиенко перед любыми акциями бегал и убеждал, сплачивал – потом мы все те вопросы решали. Я не помню кого-то другого.

В.О.: Были там Кузьма Матвиюк, Игорь Кравцив, Кузьма Дасив.

Я.М.: Кузьма Матвиюк был глубокомыслящим. Он долго думал, пока решался на что-то. Ну, это – моё воспоминание.

Что касается 37-го, то там, в основном, были мы, молодые, свезённые из разных лагерей. Мне кажется, что как раз украинцы там организовали несколько акций. Среди них были Володя Мармус, Пётр Винничук, Николай Слободян. Безусловно, люди, которые на меня произвели очень большое впечатление, от которых я очень много почерпнул – это Иван Светличный, с которым я был на 35-м. Хотя я с ним мало общался из-за того, что он весь был в своей научной работе. Но много я общался с Евгением Сверстюком, имел с ним много разговоров на политические, моральные, идеологические темы, и очень много от него почерпнул как человек молодой, который, фактически, только утверждался в своих убеждениях.

Понятно, там много было незаурядных людей, но я так просто не хочу перечислять. Понятно, что Игорь Калынец. Из людей других национальностей мне запомнились молодые политзаключённые-литовцы: Бронис Вильчаускас, Римас Цикялис, Аликс Пашилис, из эстонцев – Мати Кийренд, с которым я где-то в 1989 году встречался, будучи в Таллинне, разыскал его. Из молдаван на меня наибольшее впечатление произвёл Джику Гимпу – это человек очень импульсивный, очень деятельный. Казалось, что он бы уже гнал на баррикады, хотя почему-то его все побаивались, потому что думали, что он своими такими беспрекословными действиями может развалить любое дело. А вообще, он был очень болен. Из латышей запомнился некий Гунар Роде.

Ещё я хотел бы особо отметить моё общение с «паном добродзием», как мы его называли, с Евгением Пронюком. Это был человек ужасно своеобразный, который вызывал восхищение и наших, и ваших, и всех.

В.О.: В какой ты зоне с ним был?

Я.М.: В 35-м. Я, может, с год был с ним. Это, может, конец 1976 или начало 1977, 1978 год. Где-то так, год.

В.О.: Пронюк – мой подельник, так что мне интересно послушать.

Я.М.: Это человек, которого разве что к ране прикладывай. Это человек такого склада характера, к которому, кажется, с чем бы ни обратился, он готов был с себя снять последнюю рубашку. Ну, я о бытовых вещах не говорю. Это человек, который готов был всегда быть впереди, на баррикадах, но, вместе с тем, всё готов был отдать любому, и не раз – последний сухарик. (Смеётся). Вот такой был... С ним наши ребята в зоне не раз ссорились – что он ту несчастную посылку пока донёс – сам был болен туберкулёзом – пока донёс до барака, то раздал всем, кто попадался.

Я перечислил тех, с кем теснее общался. Особенно хочу отметить наших 25-летников. Я уже говорил, что встретился со своим дядей Евгением Пришляком, который с 1950 по 1952 год был проводником ОУН Львовского края. Он был захвачен в схроне, газами отравлен, стрелялся, но его, как говорится, откачали, и он 25 лет просидел, из них лет 10 во Владимире в одиночной камере, где числился как заключённый Ч-1. Ему в течение того срока во Владимире вообще запретили даже упоминать своё имя. Кстати, я покажу – я принёс от мамы книгу-родословную.

Дмитрий Бесараб – чрезвычайно мужественный, стойкий человек, который всегда поддерживал нас, молодёжь, и все наши акции, и, как говорится, способствовал лагерной работе, нёс вахту. Дмитрий Верхоляк, Сыняк – так?..

В.О.: Дмитрий Сыняк – это в Мордовии, в 19-й зоне.

Я.М.: Да, в 19-й. А на Урале – Василий Подгородецкий.

В.О.: О, ты и Василия знал тоже?

Я.М.: Да. И уважаемый – вечная ему память, потому что он умер в лагере, – Степан Мамчур. Он умер на 35-м.

Хотел бы отметить, что особое воспоминание у меня о Семёне Глузмане. Он на 35-й очень много делал для того, чтобы на радио «Свобода», в «Хронике текущих событий» появлялась информация о событиях в лагере, о работе творческих людей, которые были в лагере.

Среди евреев, с которыми мне доводилось общаться, я хотел бы выделить Гилеля Бутмана. Он был сионистом, убеждённым человеком, руководил и согласовывал действия еврейской общины. С Гилелем мы встречались на I съезде политзаключённых в Киеве. Он проживает сейчас в Израиле, но приезжал на наш съезд, мы с ним встречались. Приятно было, что он не забыл и до определённой степени поддерживал дело независимости Украины.

В.О.: А что ты мог бы рассказать о сборе информации в зонах и её переправке на волю? Что ты считаешь возможным рассказать?

Я.М.: Я считаю, что этот процесс был довольно интенсивным на тридцать пятой, технология его была достаточно сложной и оригинальной, но информация систематически выходила за пределы лагеря и практически вся появлялась в эфире и в печати.

В.О.: Уже Семён Глузман, Микола Горбаль и Зиновий Антонюк об этом кое-что рассказали. Кое-что опубликовано. (Николай Горбаль. Вес слова. «Хроника "Архипелага ГУЛАГ". Зона 35 (За 1977 г.)» // ж. «Зона». – Ч. 4, 1993 г. – С. 134 – 150; С. Глузман. Уроки Светличного. // Доброокий. Воспоминания об Иване Светличном.– К.: Час, 1998. – С. 477-497. – В.О.).

Я.М.: Ну, я не хотел бы вникать во все эти нюансы, в саму технологию этого дела, пусть... Я был немного причастен к этому, но пусть те люди, которые были организаторами и считают нужным или ненужным рассказать об этом процессе, – пусть они лично об этом рассказывают.

В.О.: Он ещё из подполья не вышел, видишь, Зорян?

Я.М.: Нет, я не то чтобы не вышел из подполья, – просто я считаю, что не я был зачинателем этого дела, хотя принимал непосредственное участие, и поэтому не знаю, целесообразно ли сейчас об этом рассказывать.

В.О.: Ну, здесь не может быть принуждения.

Это конец разговора с Яромиром Микитко 30 января 2000 года.