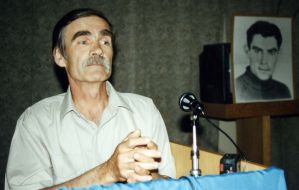

Интервью Василия Семёновича ЛЕСОВОГО Василию Овсиенко и Вахтангу Кипиани. Последние прочтения 12.01.2008 и 29.09.2013. При жизни, в сентябре 2010 г., В. Лесовой велел снять его с сайта ХПГ, потому что есть его более подробные воспоминания: Lis-Spohady-mij text-08-2010 https://museum.khpg.org/1281364212. Учитывая ценность устного автобиографического рассказа, восстанавливаем его на сайте ХПГ 29.09.2013.

В.В.Овсиенко: 9 октября 1998 года слушаем рассказ Василия Семёновича Лесового у него дома в Киеве. Запись ведёт Василий Овсиенко, а снимает на видеокассету Вахтанг Кипиани.

В.С.Лесовой: Я, Василий Лесовой, постараюсь как можно короче рассказать, потому что боюсь, что можно отвлечься, и тогда этот рассказ надолго затянется. Слишком много фактов, которые хотелось бы вспомнить и рассказать о них. Родился я в селе Старые Безрадичи, что недалеко от Киева, это Обуховский район. Рядом с этим селом есть Новые Безрадичи. Старые Безрадичи расположены у Стугны — летописной реки. У него несколько хуторов — это Капустяное, Берёзовое, и в одном из этих хуторов я родился. Этот хутор расположен на южном берегу Стугны вдоль реки. Там две дороги — одна Верхняя, другая Нижняя.

Во время моего заключения их переименовали: одну в улицу Тараса Шевченко, другую в улицу Александра Пушкина — в честь дружбы народов, так сказать. Здравый крестьянский смысл называл их Верхняя и Нижняя, потому что одна расположена на пригорке, собственно на таком песчаном плавуне, каких много в низовьях бассейна Днепра. Огороды упираются в саму Стугну, вдоль Стугны расположены эти две улицы. Первые мои впечатления касаются войны. Кроме событий войны, её начала, память не высвечивает почти ничего, какие-то очень тусклые картины. А вот период войны — это очень яркие картины. Об этом времени, о периоде войны я мог бы рассказывать довольно много, но скажу что-то такое элементарное. Помню вступление немецких автоматчиков, которые въезжали к нам довольно торжественно, потому что тогда советские войска отошли и были окружены, так что немцы в сёла въезжали так торжественно, без каких-либо боёв. Мы, мальчишки, стояли на улице, и я сказал, кажется, слово то ли «фриц», то ли «фашист». И тут я услышал первое предостережение, которое потом будет не раз появляться в моей жизни, в жизни моих друзей, моих сверстников, — один из них сказал: «Осторожно, потому что это опасно» или «Осторожно, а то услышат». Я точно не помню, как там было сказано.

Первыми нашими детскими игрушками были гильзы и другие разные военные вещи — начиная с упаковок. Что мне ещё врезалось в память — это какая-то такая разорванность, хаос той военной жизни, тот непрерывный гвалт. А когда вступали наши войска, то бой шёл в самом селе. Мы спрятались в дядин погреб, и большинство людей так прятались. Помню, что при каждом взрыве я кричал. Снаряды перелетали через этот наш погреб и падали. Мы прятались в дядином погребе, потому что шёл бой и снаряд или бомба могли залететь прямо в жилище, в хату. Я 1937 года рождения, а в 1943 году, когда освобождали Киев и когда Красная Армия наступала, мне уже было шесть лет. Что нужно сказать? Я хотел бы разделить свои впечатления на положительные и отрицательные. Положительные впечатления — это то, что у меня стоит на первом месте и постоянно меня питает с детства — это впечатления от разнообразия природы. Это лесостепь, огород нашей хаты упирался в дубраву — очень разнообразный лес, где я постоянно, всю свою юность, прогуливался. С одной стороны были заводи, болото, где мы рвали аир на Зелёное воскресенье. У нас его называли татарским зельем. А сюда, поближе к Козину — это от Новых Безрадичей, — был бор. Мне особенно вспоминается весенний шелест дубравы, когда она пробуждается, когда предвещается весна — ещё тихий, едва слышный гомон дубравы. Второй момент, связанный с природой, с расположением села — это исторические воспоминания.

В Безрадичах было городище (собственно, оно и сейчас есть, это городище), позже оно было раскопано. Я последствий тех раскопок не знаю, но мы, дети, бродили по тому городищу, представляли, как это татары нападали, как наши люди защищались от татарского натиска. Оно было очень крутое, оно до сих пор такое крутое — почти вертикальные склоны. Мы любили бродить по этим местам, по этим пригоркам. Это ощущение дыхания исторической памяти, которой наполнена земля — сейчас мне редко случается встречать людей, которым земля будто бы говорит о тех событиях и даже голосами тех людей, которые здесь боролись, история которых спрятана где-то в этой земле. Эти впечатления — тоже впечатления детства. Надо сказать и о других положительных впечатлениях, или о целой сфере впечатлений — это остатки украинской этнокультуры. В то время, после войны, обычаи были ещё очень живы. Фактически их разрушение началось только в хрущёвские, возможно, в брежневские времена. В то время все эти обряды, обычаи были живы. Я был причастен к ним, я видел свадьбы с исполнением всего ритуала: невеста, одетая в национальную одежду, приходила, приглашала на свадьбу, кланялась. Женщины хранили сундуки с вышивками, с одеждой. У меня есть фотографии людей в вышитых нарядах. Каждая женщина, не только молодая девушка, дорожила этим как какой-то реликвией.

Впечатления от этнокультуры, от этих обычаев очень важны. Они тоже являются питательным источником для меня, как одно из воспоминаний, которые постоянно жили, и в трудные минуты я возвращался не только к природе, но и к этнокультуре. Но, несмотря на всё, если не говорить о том, что наша хата действительно была в объятиях зелени и этой дубравы, что эта дубрава будто качала нашу хату и держала её в своих ласковых ладонях, — другая сторона нашей сельской жизни была довольно печальной и тяжёлой. Первое тяжёлое впечатление — это гибель отца на войне. Его забрали в сорок третьем году, потому что в начале войны он по возрасту не подходил, а в конце 1943-го начали брать и младших по возрасту, и старших, так что и отца тоже взяли. Большинство молодёжи, которую забрали в сорок третьем году, и людей постарше даже не обучали, часто даже не переодевали, их бросали необученных, неодетых, почти без оружия под немецкие пулемёты тут же поблизости, в степях Украины. И отец погиб так же. Некоторые из наших людей шли в те степи и забирали своих убитых родных. Началось действительно очень тяжёлое в бытовом отношении детство. Хата разваливалась, у нас осталось трое маленьких детей, потому что один брат ещё не вернулся из Германии. Немцы его вывезли в Германию. Его освободили американцы, он отказался перейти на Запад, потому что хотел вернуться на Украину. Так многие решили — но их прямым этапом на поезде отправили на шахты Караганды. Он ещё два года должен был отрабатывать наказание за то, что был насильно вывезен в Германию на работы. Двоюродная сестра погибла в Германии. С ней он вёл очень интересную переписку, и у меня были их очень интересные поэтические открытки, из которых я некоторые стихи, которые сочиняла Наталка Лесовая, запомнил.

Нас трое маленьких у матери. Мать тяжело заболела где-то в 1944 году и болела всю жизнь очень тяжёлой сердечной болезнью. Но она боролась за нашу жизнь — моей младшей сестры, меня и старшего брата Фёдора. Фёдор рано пошёл в колхоз, чтобы чем-то там помочь. Но всё моё детство, и не только моё, а многих тех детей, в семьях которых погибли отцы, мужья, было тяжёлым. Потому что если отец возвращался, то он ещё мог что-то в колхозе заработать или хату отремонтировать. А у тех, у кого отцы не вернулись, детство в бытовом отношении было очень тяжёлым. Хата текла, мы уже не знали, куда прятаться, потому что она была покрыта железом, а перекрыть её было нечем. Единственное, что спасало нас и, в частности, спасло в голодовку 1947 года, — это то, что мать ни за что не хотела продавать корову, как ни тяжело было женщине доставать сено, ведь косить она не могла. В основном мужчины где-то там косили, а она должна была жать серпом и носить вязанками. Но она не продавала корову, и это нас очень выручало. Правда, в 1947 году уже вернулся мой брат Павел из армии, потому что его забрали молодым на войну, а потом было введено какое-то постановление, что те, кто прошёл войну, но до войны не служили в армии, должны были дослуживать. И он ещё остался в армии, а потом вернулся в 1947 году. Он ездил в Западную Белоруссию, привёз каких-то отрубей, но под конец 1947 года у нас всё закончилось — было только молоко, которое мать нам делила, по сколько, я уже не помню, наверное, по пол-литра на ребёнка и по литру на того, кто постарше — это был брат. Но уже пробовали печь какие-то блины из желудей — перемалывали желуди и пробовали печь... Короче говоря, эта бытовая сторона была наполнена серьёзными переживаниями и тяжёлыми впечатлениями. Но это, я думаю, характерно для нашего послевоенного поколения. Приходилось ходить в школу. Я пошёл где-то на год позже.

Я даже не знаю, функционировала ли она в первый год после войны. Ходить было через Стугну в Безрадичи, в центр. Это немалый кусок дороги. Тогда эта дорога была не мощёная. Левый берег до Обухова — песчаный, а по ту сторону Стугны начиналась глина. Эта размокшая глинистая дорога... Помню, я однажды шёл в валенках, как-то увяз и потерял калошу. Как я ни лазил в той грязи — я не мог найти одну калошу. Валенки мать шила вручную, а калоши уже покупали. Таким образом выходили из ситуации, что можно было во что-то обуться и как-то можно было зимой ходить. Была ранняя весна, снег с размокшей глиной, и я потерял калошу. Это была большая драма и большое переживание. Я шёл с того места домой и всё время молился, потому что это была чрезвычайно большая потеря. Я молился, потому что знал, какой это будет удар для матери. Но седьмой класс я окончил. Надо сказать, что любовь к науке пробудилась у меня где-то в шестом-седьмом классе. Начиная с пятого. До того мы больше бродили с ребятами по этим скалам, по оврагам, фантазировали, и только где-то с пятого класса пробудилась какая-то склонность к истории, потом к литературе — гуманитарные предпочтения.

Окончил я семилетку так, что у меня были тройки — по математике, по иностранному языку. А в Обухове была средняя школа. Когда я подался туда после окончания седьмого класса (а в Безрадичах средней школы не было), мне сказали: «Знаете, к нам многие поступают из соседних сёл, и мы отбираем. Так вот, у вас есть тройки, и мы вас не примем». Таким образом, год я должен был быть дома. Некоторое время я поездил на стройку. А в то время машины ездили в сёла и набирали рабочих на дороги, на стройки в Киеве. Между седьмым и восьмым классом я работал на стройке, где сейчас трамвай спускается к магазину «Киянка».

В.О.: Кловский спуск.

В.Л.: Кловский спуск. Я и сейчас то здание вижу. А тогда нас привозила машина, и мы копали траншею. Осенью начало холодать, а ездили мы верхом на обычной грузовой машине. Тогда люди ездили в Киев верхом на машине, возили их так называемые калымщики, которые зарабатывали на этом. Женщины, в основном, чтобы купить хлеба, возили в Киев ряженку или какие-то фрукты. А привозили хлеб, сахар, иногда могли купить какую-то одежду. Потом мать уговорила меня, чтобы я ту стройку бросил.

Я был довольно слабенький. С детства я тяжело болел воспалением среднего уха, долго стонал, а потом боль удалось как-то немного снять, она немного утихла, но постоянно нарывало. Это продолжалось, я уже не помню сколько, два или сколько-то лет, но помню, что я очень мучился. Потом боль эта утихла, оно вроде бы зажило, но иногда и сейчас даёт о себе знать. В старших классах остался я и моя младшая сестра Люба — она сейчас живёт здесь, в Киеве. Мы всё время слышали стон матери — а она время от времени тяжело болела. Это была нелёгкая психологическая ситуация. То она в больнице, а возвращается из больницы — она снова бросается к тяжёлой работе, она не может её оставить, потому что должна как-то нас содержать. В среднюю школу я пошёл через год. Открылась в соседнем селе Великие Дмитровичи средняя школа. А до этого год я очень много читал. Я постоянно брал литературу — в Безрадичах была при клубе библиотека. Разная литература была — и лауреатов Сталинской премии, и «Далеко от Москвы», и тому подобное, но между тем попадалась очень ценная литература, и я благодарен судьбе, что мне удалось прочесть такую ценную литературу.

Надо сказать: что касается моих интеллектуальных и духовных интересов, то мне в чём-то повезло. Я наблюдал не только остатки этнокультуры. Были у меня три дяди — это братья моего отца...

В.О.: Назовите их имена, пожалуйста.

В.Л.: Это Савва, Моисей и Антон. Надо сказать, что они мало нам помогали в бытовом отношении, почти не помогали, каждый как-то был занят своими делами. Но Моисей сохранил много книг. Например, журнал «Основа», где я впервые прочёл какую-то поэзию — это рано, может, в четвёртом или пятом классе я был. «Кобзарь» он хранил. Я у него впервые прочёл «Кобзарь». Меня также поражали открытки к Библии — эти открыточки он расположил в углу хаты. Это были иллюстрации к Библии. Когда я заходил к ним в хату в первую комнату, то во вторую комнату дверь была приоткрыта, и я видел в отблеске солнца эти иллюстрации к Библии — Мёртвое море… Эти необычные картины с раннего детства запали в память. Хранил он журнал «Вестник Европы». А «Кобзарь» в суперобложке с людьми с вилами — помните, был этот «Кобзарь»?

В.О.: Да, иллюстрации Касияна.

В.Л.: Особенно за «Кобзарь» я ему благодарен. Я ещё в начальной школе начал писать стихи, стилизуя под Шевченко. Потом я, правда, оставил это. В средней школе мои интересы сменились с гуманитарных на естественные и, в частности, на математику. Я вычитывал что-то дополнительно — произошёл какой-то поворот к математике. В тогдашней средней школе, когда училось моё поколение, какая-то умная голова ввела такие хорошие и конкретные науки, как логика и психология. Учебник психологии, насколько я помню, Теплова. Логика и психология — это начало философской подготовки. Мне хотелось бы когда-нибудь достать именно эти учебники. Тогда они на меня произвели очень хорошее впечатление, они так мудро написаны. По крайней мере, насколько я помню, очень просто и доходчиво, и в то же время чётко, без всякого лишнего словесного барокко. Позже это обществоведение ввели. Я смотрел эти учебники обществоведения, по которым бедные ученики учились, — там был ужас. Я в средней школе уже учился только на отлично, каждый класс заканчивал с похвальной грамотой и окончил среднюю школу с золотой медалью. Это была первая золотая медаль Великодмитровской школы.

В.О.: В каком это году?

В.Л.: Окончил в 1956 году. Мне симпатизировал учитель физики, и я начал колебаться между естественными и гуманитарными науками. А я мог поступать без экзаменов, потому что тогда с золотой медалью поступали без экзаменов. И вот я стал колебаться между естественными науками и гуманитарными. В конце концов, выбрал всё-таки философию. Помню, на собеседовании Танчер, тогдашний декан философского факультета, спросил: «А что вы из философии читали?» А я читал тогда из философии часть истории КПСС — там был исторический и диалектический материализм Сталина. И читал некоторые статьи Ленина. Назвал те статьи. «А о чём там?» Что-то я пересказал, уже не помню, что именно. Итак, начались университетские годы. Я смутно представлял среду, в которую пришёл. Наверное, большинство сельских парней и девушек, которые приходили учиться в университет, очень смутно представляли, в какую интеллектуальную и духовную среду они приходят. Но, надо сказать, общение наше было довольно неплохим.

Правда, на первый год обучения, к сожалению, я не получил общежития, и мне пришлось в довольно стеснённых бытовых обстоятельствах жить в одной комнате со своим братом Павлом и его семьёй. У него квартиры не было — это какие-то рабочие бараки. Я там вынужден был жить первый год. На второй год я должен был работать летом на строительстве общежития, которое строилось на улице Чигорина, в результате чего мне на втором курсе дали общежитие. Я поселился в общежитии на улице, современной Трёхсвятительской, там, где сейчас Институт философии. Тогда это было университетское общежитие, так что я работаю сейчас, собственно, там, где жил. Надо сказать, что я определялся в университете довольно медленно, но всё-таки я выбрал чисто позитивистское направление — пошёл на психологию, когда началась специализация, а потом разочаровался в психологии и под конец учёбы в университете перешёл на логику. И потом в аспирантуру поступал на кафедру логики. Сначала это был историко-философский факультет, а во время нашей учёбы его разделили на два отдела — философский и исторический. На историко-философском факультете мы проходили курс истории и курс философии. Когда сделали два отдела, то студенты уже учились отдельно на философском, который в итоге превратили в философский факультет. Но всё это отягощалось тем обстоятельством, что тяжело болела мать, и перед окончанием университета я вынужден был взять академический отпуск.

Я поступил в 1956 году, а окончил в 1962, то есть дольше учился. Но в этом было и счастливое обстоятельство — как это случилось? Мать осталась в селе одна, потому что моя сестра поступила в профтехучилище в Киев, так как боялась того колхоза. Итак, мать осталась одна. Она тяжело заболела, некоторое время жила у брата, но там же одна комнатка в бараке. Понятно, что жена брата была недовольна такой ситуацией. Поэтому мне пришлось брать академический отпуск — и я снова на год погрузился в прогулки по дубраве, в чтение и ношение дров. С дровами такая история. Дров у нас в дубраве поблизости тогда нельзя было найти ни веточки — всё выгребали, собирали. Лесник, когда ловил женщину с вязанкой, то рвал верёвку, хотя женщины собирали только сухие веточки. Было ли это указание сверху, я не знаю, но люди старались всё вымести и выгрести. Тогда я брал небольшую пилочку, лазил по деревьям и обрезал сухие ветки. Это было своеобразное испытание, потому что деревья — дубы и сосны — довольно высокие, я перелезал с ветки на ветку, рискуя упасть. А вообще говоря, таких волевых испытаний в детстве было два: соседская корова, которая нападала. Имела такой нрав: если вы не убегаете, а стоите перед ней и бьёте её, то она отходит, а если вы убегаете, то она за вами. Я имею в виду риски, испытания, когда тебя охватывает страх.

Такие же испытания связаны с заготовкой дров, когда приходится залезать на высокие деревья, перелезать с ветки на ветку, как кот, очень осторожно, иначе сухая ветка обломится — и всё. А тогда срезаешь с дерева несколько тех веток и несёшь домой, чтобы было чем протопить. Так вот, я в это время, в этот год должен был носить дрова, не работал. Да и работать там было негде. И я читал этот год — это было очень плодотворно, так же, как в детстве. Этот год перерыва свёл меня с Евгением Пронюком, потому что он шёл курсом позже. Я окончил университет в 1962 году, а на последнем курсе, это в 1961–62 учебном году, мы сошлись, поскольку мы встретились на этом курсе и вскоре сдружились. В студенческие годы у меня уже более-менее сформировалось мировоззрение, в основном, позитивистское — идеология, философия и даже диалектический материализм выглядели как нечто невнятное, хаотичное и неопределённое, абсолютно аморфное. Я сначала пошёл на психологию, потом на логику и уже начал сознательно увлекаться так называемым логическим позитивизмом — точность понятий, определённость и всё такое прочее. Но дружба с Евгением, с которым мы сблизились, была очень существенной для меня. До того времени проблемы национального сознания у меня были как-то на периферии, я их нечётко осознавал. Но вот общение с Евгением заставило меня всё больше и больше втягиваться в эту проблему.

Этот год общения совершил мировоззренческий поворот. Мои философские предпочтения двигались сами по себе, потому что теперь у меня была некая методология логического позитивизма. Но вот мировоззренческий поворот и, в частности, оценка национального бытия народа, проблема национального самосознания и вообще проблема нации, её гибели, уничтожения, встала в полный рост. К тому же в это время Евгений уже имел доступ к некоторым самиздатовским материалам. Это был 1962 год. Я помню, что привёз с собой в Тернополь, куда я поехал преподавать философию, стихи Симоненко (имею в виду неопубликованные стихи). Тогда, кажется, ещё вообще не было и первой книжки Симоненко, когда я привёз тетрадь, отпечатанную на машинке, — стихи Симоненко. Это первые самиздатовские материалы, которые были под рукой. Когда я приехал в Тернополь, то уже был национально сознательным. Задача заключалась в том, как трансформировать это национальное сознание и распространять его среди студентов. Основная проблема заключалась в том, каким образом в рамках официальных программ говорить якобы по теме, а в то же время сказать что-то для утверждения национального сознания, национального достоинства и тому подобное.

Я придумывал разные ходы. Я согласен был читать исторический материализм. И там я выбирал такие темы, как интернационализм, и соответственно трансформировал, что интернационализм — это не уничтожение нации, а это толерантность к национальной культуре, к национальной самобытности. Говорил, что национализм бывает защитным — это в программе было сказано, что надо отличать его от национализма агрессивного. Вы знаете, как это можно было подать в рамках тогдашней идеологии, как при умении можно трансформировать её, чтобы отбить обвинения, что вы антисоветчик или там националист. Это удавалось. Было одно очень благоприятное обстоятельство.

На кафедре, куда я пришёл, работал Леонид Канищенко. Он потом некоторое время был заместителем министра образования уже в независимой Украине. Он стал парторгом института, но этот человек был очень мудрым и мужественным. Он был экономистом по образованию. Он знал всю машинерию тогдашнего государства и партийную машинерию. И знал, кто я — что я национально самосознательный, — и умел меня ограждать соответствующим образом. То есть у меня была какая-то опосредованная поддержка и взаимопонимание. Бесспорно, надо было остерегаться тех, которые обязательно хотят вас на чём-то поймать. Но если вы цените работу с молодёжью, то чтобы ей что-то дать, вы должны действовать осторожно. Но что мы тогда ещё сделали — Канищенко поручил мне возглавить редколлегию институтской стенгазеты. Я подошёл к стенгазете, посмотрел, как она сделана — это такая коробка, в которую вклеивали что-то очень формальное. Причём та коробка разгорожена, туда вклеивают полоски с текстами. Заголовок вырезан. Первое — мы ту коробку убрали и сделали свободную газету: большой лист, на котором разместили стихи Лины Костенко, Ивана Драча, Василия Симоненко, а потом разрисовывали. Мне удалось подобрать хорошую редколлегию. Туда вошёл Петрук-Попик — тогдашний студент медицинского института, Бабий Степан — впоследствии он публиковал свои стихи, кажется, в «Витрилах», в других альманахах. Ещё несколько студентов. Петрук-Попик впоследствии сыграл большую роль в Рухе в Тернополе и на Тернопольщине. Мы начали издавать эту стенгазету.

Однажды из КГБ собрали эти наши стенгазеты и сказали Канищенко, чтобы он вызвал также и меня на разговор. Их претензии заключались в том, где я беру материалы, которые мы публикуем в этой стенгазете. А я, конечно, рассчитал, что такой ход возможен, и, бесспорно, самиздатовских материалов туда не помещал. Нам достаточно было тех патриотических материалов, которые мы могли найти в публикациях Лины Костенко, Драча, Симоненко и других. Говорю: «Да мы берём эти материалы из официальных публикаций, всё это разрешено, здесь нет ничего такого, что вызвало бы ваше подозрение». Они попросили, чтобы я принёс эти книжечки. Я принёс, и на том разговор был исчерпан. Но интересно, как парторг Канищенко отреагировал. Я говорю: «Леонид Алексеевич, возможно, не стоит этим рисковать?» — Он понимал, что есть же лекции, есть устное слово. — «Как вы считаете? Мне кажется, что мы можем и не продолжать делать ту стенгазету, такую вызывающую». Он говорит: «Да не обращайте внимания. Всё нормально. Вы показали, что всё берёте из обычных книг». Он знал эту машинерию, знал, что мы держимся в определённых рамках, и они меня не пошатнут, то есть не лишат преподавания. Примерно так я понял эту ситуацию. Надо сказать, что я находил взаимопонимание и среди некоторых тернопольчан, в частности, со стороны Игоря Гереты. (Герета Игорь Петрович, род. 25.09. 1938 в с. Скоморохи Тернопольской обл. В 1962 окончил исторический ф-т Черновицкого ун-та, работал в Тернопольском краеведческом музее. Арест. 27.08. 1965, осуждён на 5 лет условно по ст. 62 УК УССР. — В.О.)

Помню, что после его условного заключения я решил с ним поговорить. Случилось так, что я встретил его в оперном театре. Я сказал ему, что хочу поговорить с ним о ситуации в Украине. А он меня из вестибюля быстренько-быстренько потащил в отдалённый уголок этого оперного театра. Он был более опытным, он знал, что здесь, в вестибюле, могут быть вмонтированы какие-то подслушивающие устройства. Помню его характерную фразу: «У вас же аудитория — у вас большие возможности!» Поэтому он держался в стороне, чтобы непосредственно не задевать меня, чтобы я делал на своём участке то, что я могу делать.

Надо сказать, что в своё время Евгений Пронюк тоже хотел подключить меня к более активной работе — я имею в виду к самиздату. Однако для меня работа с молодёжью в вузе была очень серьёзным участком, и конечно, жертвовать или рисковать этой работой было бы неоправданно. Что я тогда заметил? Что эта идеология уже начала перемалывать молодёжь и вообще людей и на западе Украины. В тернопольском институте выходцы из сёл, врачи, которые уже защитили диссертации по медицине, отказывались читать на украинском языке. Меня это удивляло.

Некоторые из местных людей — аспиранты, даже некоторые преподаватели — держались от меня отчуждённо, а то даже и спорили. Сейчас я встретил одну женщину, которая просила прощения, что тогда чуть ли не называла меня националистом. А тогда, при всей моей осторожности, мне говорили, что меня уже называют там националистом. Но там мне, конечно, прежде всего предложили вступить в партию, и завкафедрой сказал так: «Вы работаете на идеологической кафедре, вы понимаете, что это идеологическая работа. Не членов партии у нас нет». Я думал, немного медлил с этим, а потом думаю: нужно решать — или так, или так. Конечно, работу с молодёжью и аудиторию нужно ценить превыше всего, потому что мы видели, что русификация распространяется и туда. Конечно, часть студентов приехала из России, а огромное большинство всё-таки местные, с украинским языком. Но вижу, что уже и среди них распространяется эта идеологическая чума коммунизма и русификация. Где-то в шестьдесят пятом году на месяцев шесть я прибыл в Киев для обучения на курсах повышения квалификации. Здесь я включился в активную работу, связанную с самиздатом. Здесь это можно было. Но в Тернополе совмещать преподавательскую работу с распространением самиздата — это было невозможно.

Вот у Игоря Гереты был свой кружок — это понятно. Позже, учась в аспирантуре, я совмещал преподавательскую работу в Киевском университете с распространением самиздата. А в Тернополе мне это труднее было. Возможно потому, что моложе был, ещё опыта не имел. Да и среда мне была менее известна. Я мог бы там легко совершить ошибку, если бы начал распространять самиздат. И я отказался от такого широкого распространения в Тернополе — только ближайшим своим друзьям, особенно аспирантам, с которыми я дружил, а это такие, как Анатолий Паламарчук, Байкура и ряд других моих тогдашних друзей. Это преимущественно аспиранты, которым я доверял, поэтому давал им читать самиздат. А вот в студенческой аудитории это было рискованно, я мог бы легко совершить какие-то фатальные ошибки. В шестьдесят пятом году на курсах повышения квалификации, я помню, была необходимость перепечатывать письма из лагерей на машинке, чтобы их переправлять куда-то, очевидно, за границу. Это письма Кандыбы, Лукьяненко — эти фамилии я помню, возможно, ещё какие-то. Возможно, Надийка Светличная больше помнит этих писем. Как это было организовано? Евгений Пронюк договорился с Надийкой Светличной, а Надийка, кажется, специально для этого передала мне машинку. Точно, она передала машинку, а я поставил эту машинку у своей родственницы Тамары Ивановой — это на бывшей улице Малошияновской, а потом она была Немировича-Данченко, это недалеко от Печерской Лавры. Там я перепечатывал эти письма. Очень трудно было их разбирать. Они написаны карандашом «Тьма», часто очень мелкими буквами, и это была достаточно серьёзная дешифровка.

Это было первое впечатление: ты держишь в руках документы, которые как-то проникли из лагерей, ты их расшифровываешь, пытаешься улучшить, догадаться или увязать стиль — это был первый опыт работы непосредственно с теми источниками, которые шли из лагерей. Но, вернувшись в Тернопольский институт после сдачи кандидатских экзаменов, я там самиздат активно не распространял, кроме, я говорю, ближайших друзей. Я точно не помню, когда я подал заявление на поступление в аспирантуру, но мне логик из Киевского университета, с которым я общался под конец своих студенческих лет, написал, что есть шанс поступить по логике в аспирантуру Киевского университета. Я подал заявление. К тому времени у меня были сданы два кандидатских экзамена, и вот в шестьдесят шестом году я поступаю в аспирантуру, правда, с некоторым промедлением, потому что уведомление о зачислении меня в аспирантуру отдали позже. Может, они что-то там думали — во всяком случае завкафедрой вызвал меня с некоторым опозданием и сказал, что есть уведомление: «Вы зачислены в аспирантуру, но вы должны сдать свою квартиру».

Но ведь я к этому времени забрал мать к себе, мы жили вдвоём с матерью, которая уже очень тяжело болела. Она фактически всю жизнь, с войны, с сорок пятого года тяжело болела. И я начал колебаться, ехать ли в Киев? Здесь была тётя и был брат, но рассчитывать — вы знаете, это всегда очень сложно рассчитывать даже на родственников в такой ситуации. Но мать рвалась сюда, ближе к родному краю, потому что всё-таки это же далеко. Здесь она выросла, её тянуло сюда — это обстоятельство повлияло на решение всё-таки ехать в Киев. Мы приехали, она некоторое время жила у моей тёти Василины, но потом, как всегда, сложилась такая ситуация, что надо было её забирать. Пришлось снимать квартиру.

Помню, что я никак не мог найти квартиру. Нашёл на Нивках, Евгений мне подсказал, но, к сожалению, это была такая мансарда под крышей, она была очень холодная. У меня и сейчас есть чувство вины, что этот холод, возможно, — одна из причин, ухудшивших её состояние. Во всяком случае, оттуда я её должен был отправить в больницу, а после больницы она уже недолго прожила. Её привезли к брату, и 6 сентября 1968 года она там умерла. Я там жил уже, ухаживал за ней, потому что не мог поручить её никому. Я уже настолько к ней привык и всё время о ней заботился, я тяжело переживал, потому что с матерью у меня связаны особые чувства. Она была образом сурового этического идеала. Она никогда никакой власти не подлизывалась. Потому что были такие, что во время немецкой оккупации пытались заигрывать с немцами, чтобы получить что-то — какой-то там сахар, или ещё что. А потом кто-то пытался примазываться к колхозному начальству. Она же у меня была образцом этической независимости — своим трудом, своей судьбой, своим страданием спасать нас, детей, и оставаться этически независимой.

Это случилось в 1968 году. После этого некоторое время, если я не ошибаюсь, я пожил в общежитии, а то и нет. Но скоро, поскольку я в аспирантуре был, я снял вместе с Вадимом Скуратовским квартиру. Это было помещение на улице, которая соединяет бульвар Шевченко с бывшей улицей Ленина, теперь это Хмельницкого. За оперным театром предпоследняя перед склоном.

В.О.: Там я у вас был однажды.

В.Л.: А, ты был однажды. Мне повезло ещё и тем, что мы постоянно общались с Вадимом Скуратовским, и он мне много чего подсказывал. Вообще говоря, у нас были несколько разные подходы. Я преимущественно склонен к построению каких-то логических конструкций и концепций, а он — человек, который преимущественно ценит факты, историю. Память у него очень цепкая на факты и на разные источники. Он, помню, всегда пытался мою конструкцию пошатнуть какими-то историческими фактами, случаями. Но он мне много чего посоветовал из источников, из литературы, за которой он очень следил и, видимо, продолжает следить за новинками литературы и просто за литературой. Эрудиция его достаточно велика, он много чего читает, к тому же, в разных областях, начиная от философии и заканчивая историей и филологией, литературоведением, журналистикой и так далее. Вот он выхватывал что-то и для меня, примерно ориентируясь, что мне нужно, и зная мои предпочтения, советовал мне. И я ему очень благодарен, что он много чего посоветовал такого, что мне показалось полезным.

Мой шеф в аспирантуре, Павлов, тоже был особенным человеком. Это аскет, преданный науке, добрый и суровый одновременно, педантичный. Он ещё жив. Я с симпатией вспоминаю его наставничество. Но, правда, я уже тайно эволюционировал от так называемой формальной математической логики в сторону философской логики или, скажем так, в сторону так называемой аналитической философии, лингвистической философии. Это лингвистическая философия и семантика. Он, увидев, что я действительно уже эволюционировал, что мои симпатии изменились и я уже не работаю в формальной логике, посоветовал мне взять руководителем Мирослава Владимировича Поповича. А Попович в то время опубликовал первые книги по семантике. И это было вполне естественно, что я тоже заинтересовался семантикой и лингвистической философией. Итак, Попович стал руководителем моей кандидатской диссертации в аспирантуре. После окончания аспирантуры в 1969 году я уже в основном сделал свою диссертацию в черновом варианте — а это было необходимо для устройства на работу — и пробовал устроиться в Институт философии. Это сложные перипетии.

В конце концов я был зачислен — с некоторыми отсрочками — в Институт философии. Надо сказать, что во время аспирантуры я также почасово преподавал в Киевском университете. Время аспирантуры было для меня очень напряжённым. Да и вообще во время преподавания у меня всегда была тревога, потому что у меня на руках больная мать и карьера могла испортиться в связи с самиздатом, хотя я его тогда ограниченно распространял, но кто-то мог донести или по крайней мере связать меня с образом человека с националистическими предпочтениями или, как тогда сказали, с элементами, с духом «буржуазного национализма», — и уже этим карьера могла быть испорчена. Но так не случилось, хотя во время работы в аспирантуре напряжение возросло, потому что я начал больше заниматься самиздатом. Фактически, в это время основная работа по изготовлению и распространению самиздата в группе Евгения Пронюка лежала на мне. Как я это делал? Я, конечно, старался действовать очень осторожно. Когда я делал самиздат для Надийки Светличной, то я даже печатал в резиновых перчатках, которые у меня были и которые я не забывал надеть, чтобы не остались отпечатки пальцев. Даже если не обязательно им попадёт этот документ, это делалось на всякий случай. Была определённая аккуратность.

Я ещё так делал. Работаю в читальном зале научной библиотеки университета, в корпусе, который ближе сюда к бульвару Шевченко. В какой-то момент оставляю на своей парте книги раскрытыми, беру свой портфель и еду на встречу с Николаем Хоменко. А тот едет из Кагарлыка, где он рентгенологом работал и изготавливал фотографические экземпляры самиздата. Мы встречаемся, как правило, где-то вблизи Козина. Я выхожу из киевского автобуса, а он из встречного. Мы встречаемся в лесу. Выходя из автобуса, я вижу, что за мной никого нет. Там, у Козина, было две остановки — первая и вторая. Часто это было на первой остановке — как правило, там люди не выходили. Я выходил и шёл в лес. Вижу, что за мной никого нет. Он так же сходил с автобуса, который шёл от Кагарлыка, заходил в лес, и мы тут встречались. Он мне передавал экземпляры, я садился в автобус и появлялся в читальном зале, где лежали мои книги раскрытыми. Но в читальном зале я также старался никогда не оставлять самиздатовские материалы в своём портфеле. Я всегда все самиздатовские материалы старался носить с собой.

Дальше они передавались во время встреч. Например, Борис Попруга, который впоследствии был мэром в Кобеляках, сам с Полтавщины, один из самых больших радикалов, потому что он мог заводить агитацию и пропагандировать в автобусе, что Степан Бандера — это герой Украины. Я ему говорю: «Слушай, ты будешь распространять самиздат или ты будешь вести агитацию по автобусам? Ты долго продержишься с этой публичной агитацией, да ещё и такой радикальной?» В конце концов, он вроде послушал. Я думаю, ему сдержать себя было нелегко, потому что он довольно эмоциональный и довольно радикальный в своей позиции. Но мне показалось, что он всё-таки стал осторожнее. Я встречался с ним, он брал экземпляры. Интересно было бы узнать, куда он их девал. Однажды я после возвращения из заключения встретился с ним случайно, но тогда не время было расспрашивать. Один студент из Тернопольского мединститута поступил в аспирантуру Киевского медицинского института. Я его очень ценил и уважал — я потом вспомню его фамилию (Нестор Бучак. — В.О.). Он также регулярно забирал эти материалы. Кроме того, я сам распространял эти материалы непосредственно среди аспирантов, за исключением тех, которых я подозревал, что им давать нельзя. Сейчас интересно было бы составить список тех, кто не боялся в то время брать эту литературу.

В аспирантуре это были Михаил Григорович, Вадим Скуратовский, Александр Погорелый, Сергей Васильев и другие. Это люди, с которыми я общался и мог им постоянно давать литературу, которая мне попадала в руки. И Мирослав Попович говорил, что через кого-то одна из таких работ попала к нему. Больше всего мы делали копий и распространяли труды Брайчевского и Дзюбы. Делали какие-то отдельные выдержки из «Ракового корпуса» Солженицына и прочее, но это значительно меньше. Сахарова распространяли, а из зарубежных книг — «Историю украинской литературы» Кошеливца и «На багряном коне революции» Богдана Кравцива. «На багряном коне революции» — очень хорошая для того времени книга, где показано уничтожение украинской интеллигенции. А вот в студенческой аудитории это мне было сложнее делать. Что-то какими-то намёками я мог говорить — я читал логику для журналистов и для филологов, — но выбрать среди студентов, интуитивно угадать человека…

Иногда мне нравился какой-нибудь студент. Однажды я пошёл к одному студенту — очевидно, Василий Овсиенко знает его, — но он отшатнулся, когда я сказал об этом. А те, что сами подходили ко мне... Однажды подошёл ко мне один студент — это был Лисица Валентин, — но я его интуитивно не воспринял. Он просто подошёл и спросил меня, есть ли у меня самиздат и не мог бы я ему его дать. Когда я интуитивно кого-то не воспринимал, то нельзя было через этого человека распространять самиздат. Я не помню, как мы с Василием сошлись. Наверное, как-то разговаривали на разные темы. Как обычно, я разговаривал со студентами на разные темы, но не с каждым после этих разговоров я хотел продолжать наше общение и, скажем, давать литературу. Но тут, очевидно, установилось полное доверие, и тогда уже Василий взял на себя всё дело распространения литературы на филологическом факультете, на журналистике. Я думаю, что она расходилась и на другие факультеты. Это в университете. Это, конечно, тоже была очень рискованная работа.

А вообще-то хорошо, что ему удалось так умело действовать, что в течение, наверное, двух лет...

В.О.: Где-то так, с начала шестьдесят девятого до семьдесят второго.

В.Л.: Да, вообще три года. Три года действовать и удержаться так, что прямо на него не вышли. Это время, 1969–72 годы — это уже было время, когда они начали очень пристально следить. Мы действовали вплотную. То есть когда вы что-то передаёте, то должны делать это так, чтобы не было явно видно, что это самиздат — то ли в газете, то ли в журнале. Чтобы не было видно, что это какой-то обмен. Собственно, самиздат распространялся через профессиональные связи, через дружеские, родственные связи, и в том было его преимущество, что это трудно было установить. Родственные связи, профессиональные связи, дружеские связи — всё это переплеталось, но кто кому что передаёт — это трудно было проконтролировать, если это делалось достаточно умело. После этого — аресты 1972 года. К этому времени я уже защитил кандидатскую диссертацию и стал младшим научным сотрудником в Институте философии. Аресты 1972 года меня бы непосредственно не затронули. Во-первых, я был членом партии, защитил кандидатскую диссертацию, и они, если и знали (а они знали, потому что уже вызывали меня на одну беседу) и у них были так называемые оперативные данные, о которых они впоследствии во время следствия говорили, но им было бы невыгодно меня арестовывать.

Они бы не захотели меня трогать, поскольку я не принадлежал к тем, кто активно выступал. Тот факт, что в 1969 году я написал анонимное «Письмо избирателя», подписав его «Ковалём», или те факты, что я редактировал или печатал самиздатовские материалы, им не были известны. Я тогда использовал всё ту же квартиру Тамары Ивановой, где стояла машинка, на которой я перепечатывал какие-то материалы, например, стихи днепропетровской группы с Иваном Сокульским во главе, другие документы. Это письмо о самосожжении Яна Палаха. Не могу избавиться от впечатления, что кто-то вмешивался в самиздатовский поток и привносил туда иногда путаницу. Мне кажется, что такие попытки были. В том потоке, что я должен был перепечатывать, я замечал абсолютно бессмысленные фразы. Ясное дело, я выбрасывал те бессмысленные фразы и делал из этого нормальный текст. Не думаю, что так было изначально написано. Но кто-то пытался сделать из какого-то документа бессмыслицу, повставляв туда какие-то такие фразы, которые могли только компрометировать самиздат. Приходилось всё это чистить и передавать дальше. В 1972 году — эти вещи, я думаю, более известны, — когда произошли аресты, я написал письмо протеста. Тогда уже я, Евгений Пронюк и Василий Овсиенко действовали сообща. Мы собрали — в основном, Евгений через свои каналы, я кое-что — информацию об арестованных. Это были коротенькие биографические данные, место работы, семейное положение, болезни и другие обстоятельства о каждом. Плюс к этому мы достали документ о следствии в КГБ Бориса Ковгара...

В.О.: Письмо к майору КГБ Даниленко.

В.Л.: Да. Мы оформили это в виде «Украинского вестника». Не знаю его судьбы — я, по крайней мере, не имел никаких данных, был ли куда-нибудь передан этот «Украинский вестник».

Планировалось, что в этот «Украинский вестник» пойдёт и это моё письмо-протест. Его не приобщили, потому что я что-то опаздывал с его подготовкой. Но письмо я написал. Видел я, что фактически избежать ареста невозможно. Помню нашу встречу с Василием, где я ему говорил, чтобы он временно отошёл и чтобы мы не встречались, потому что когда я подам письмо, то они будут за мной следить и могут арестовать. После ареста (6 июля 1972 года. — В.О.) началось длительное следствие. Надо сказать, что само следствие далось мне довольно тяжело. Тяжело почему — во-первых, из-за нервно-психического состояния, потому что тогда у меня началось какое-то нервное заболевание, чувствительность к звукам. Я думаю, они, возможно, специально развили и поддерживали это заболевание, когда состояние нервной системы становится очень тяжёлым. Это какая-то такая непрерывная боль, напоминающая зубную. Когда я говорил, что там у вас камни падают, выстрелы звучат — не знаю, использовали ли они магнитофонные записи или что, — они не реагировали, а врач говорила: «Да это у вас такой тип нервной системы».

К концу следствия я был терроризирован до невозможности. Нервная система полностью сдала, было тяжело. А потом второе обстоятельство — что я переживал за всех людей, которые меня окружали. Это подключение родственников, окружения, эти женщины, дети — я ужасно переживал, как там что сложится. Цель моя состояла в том, что, что бы мы ни говорили, лишь бы только замкнуть круг людей на следствии — это Василий, я и Евгений. Когда Василия арестовали и присоединили, нас было трое. И если нам удастся отсечь всех остальных, то это прекрасно. Всё остальное — скажем, доказательства против нас — оно меня мало интересовало, единственное, что нужно было — по возможности замкнуть это дело. Наша судьба наша была и так решена, потому что мы, понятное дело, должны были получить свой срок. В лагерь я приехал, конечно, в скверном состоянии, почти на грани полного нервного истощения.

Я хотел вырваться из этого изолятора, чтобы наконец быть в лагере, где я не скован стенкой, где мне не подсаживают валютчиков, как они себя называли, которые неожиданно хлопают руками со всего размаху, и я весь вздрагиваю, потому что уже нервная система не выдерживает. Конечно, физическая боль — это одно, другое — какие-то там моральные переживания. И когда мне сейчас говорят: вот вы всё-таки не очень хорошо вели себя на следствии, потому что говорили друг о друге — я в том отношении морально абсолютно спокоен. Мы сделали своё дело, мы тогда отважились на то, во время следствия мы как сумели, так и выстояли. А кто сейчас способен бросить упрёк или камень в нас — меня это не задевает. Тогда важно было пойти, и мы рассчитывали, что движение будет расширяться, что встреча людей с КГБ — это преодоление страха. И избегать этого не надо. Это не было глубокое подполье — это, наоборот, полулегальное дело. Ты должен доказывать свою правоту и преодолевать страх.

Некоторые упрекали, что мы слишком глубоко законспирировались — это не совсем так. Мы распространяли самиздат у себя на работе. Другое дело, что многие боялись, было очень мало людей, которые преодолели страх, чтобы подключиться к этому делу и развернуть его шире для пробуждения национального самосознания, становления личности, которая преодолевает страх, которая, собственно, становится личностью, противостоит конформизму. Это действительно было становлением национального самосознания. Эта работа, это реформационное движение тогда не стало массовым, в него не включилась большая масса людей, чтобы Украина восстала снизу как самосознательная и национальная. Эта работа должна выполняться теперь, и, к сожалению, не всегда она выполняется теперь хорошо, потому что слишком уж полагаются на декларации. В то время, когда мы общались, то обсуждали идеи, это было интеллектуальное общение.

Когда мы со Светличным или с другими общались, то это был широкий круг идей, это было какое-то культурное и интеллектуальное движение, это мировоззренческие обмены идеями, это совсем другая атмосфера по сравнению с тем, когда сейчас общаешься с партиями и там тебе предлагают ну просто банальные декларации. Это не та атмосфера. У нас было культурное движение. Сейчас, я думаю, проблемы национального движения снова завязаны на то же самое — на более глубокую культурную и философскую основу, на философию культуры, на оценку культурных миров и самобытной культуры, на введение людей в храм этой самобытной культуры. Это сугубо интеллектуальные стремления, которые заинтересуют молодёжь, а не банальные патриотические декларации, которые не заменяют интеллектуальную культуру. Но это отступление. В лагерях меня то и дело бросали в ШИЗО — в штрафные изоляторы.

Чаще всего обвинение было, что я отказываюсь работать или я не выполняю норму выработки. В основном формулировка была, что я отказываюсь от работы. Да я и сейчас повторяю, что часто это провоцировалось, потому что ко мне начинали придираться. Надо сказать, что мы то время и те события до сих пор хорошо не проанализировали. Существовали определённые индивидуальные подходы к каждому — я наблюдал это. Когда некоторые сейчас описывают те времена, что всё было очень просто и что механика давления была простой — я так не считаю. Её ещё надо заново проанализировать, какими методами они пытались сломать людей. Даже если вы были рядом со мной, то вам часто было незаметно, что они делают со мной или что меня может ждать. Вот, например, они могут вас свести со мной, дадут мне посылку и вы будете рассказывать: «Да он так живёт!» Вы распространяете, что «он получает посылки», а тем временем они забирают меня от вас и бросают в ШИЗО или ещё куда-нибудь и начинают бить или что-то другое делать. Короче говоря, я не думаю, что картина психологического и физического давления так проста, как она порой предстаёт из рассказов. Я считаю, что механика КГБ была сложнее.

Где-то около половины срока я проходил из угла в угол в штрафном изоляторе. Часто меня бросали туда, когда было холодно. Сплю на тех нарах — это же без постели. Не знаю, сколько я выдерживал, — может два часа, может полтора, может час, а потом начинаю ходить, делать разные упражнения, пока не согреюсь. Согрелся — и снова могу какой-нибудь час заснуть, а потом снова встаю и хожу, пока на ходу не засыпаю. В конце концов мы с Евгением как-то всё-таки дотянули — наш срок семь лет заключения закончился, и так случилось, что мы встретились с ним в одной машине, когда нас отправляли в ссылку.

В.О.: Это на Урале?

В.Л.: На Урале, да. Это была большая радость, конечно. А потом дороги наши в ссылку пролегли в разные стороны: он в места Шевченко за Каспием, а меня — в Забайкалье. В ссылке меня продолжали терроризировать тем же самым. Я прихожу на работу — нет токарного станка. Это на авторемонтном заводе в Новой Бряни. Это такое поселение в Забайкалье, в Бурятской АССР. Ну что ж, говорю: «А как я могу здесь работать?» — «А я не знаю». Хорошо, хожу я по цеху... Потом пошёл домой. Через некоторое время они обвиняют, что я не работаю. Что мне ответить? Они формулируют обвинение в тунеядстве и бросают меня в так называемую «пресс-хату», как её называл Александр Болонкин, который тоже там отбывал ссылку и напечатал потом в журнале «Огонёк» о своём пребывании в тюрьме Улан-Удэ в этой так называемой пресс-хате. Тут уже, кроме психологических и всевозможных других методов, они применяют физические. То есть разные способы избиения. Надо сказать, что это всё-таки не было такое избиение, как в тридцатых годах, то есть жестокое и направленное на то, чтобы убить человека.

Чувствовалась какая-то коррекция. Например, ко мне ежедневно подходил один или два заключённых-уголовника (потому что это лагерь для уголовных преступников) и били всегда в одно место — вот сюда или где-то здесь. Только один раз, помню, я как-то подошёл к окну — там вроде мою фамилию выкрикнули, что мне какая-то посылка, так я хотел забрать в окне посылку, но тут на меня набросился один заключённый и ударил меня в печень, сюда, туда, я упал. А то били методично, чтобы только причинять боль — тут уже синяки у вас, а они продолжают бить в то же место. Я ему говорю: «А что тебе за интерес бить?» Закончилось то следствие, а перед судом надо было медицинскую экспертизу пройти. Врач осматривает. Обнажился — тут синяки. Она, бедная, вижу, заплакала, но, видимо, она не могла сказать, потому что была, видно, полностью контролируема КГБ. Через некоторое время происходит суд, дают мне один год. Но что характерно — когда началось судебное заседание (жена моя приехала на суд), первый вопрос — как я отношусь к своему предыдущему обвинению и признаю ли я за собой вину. Это было продолжение того же давления, чтобы я признал вину. Потому что они и раньше, в лагерях, встречались со мной и почти по-дружески говорили: вы сегодня пишете отказ от своих убеждений, признаёте ошибки — завтра вы едете себе домой. Даже, кажется, говорили, что отвезут меня. Так что это был последний прессинг. Но потом они всё-таки отказались от этого — увидели, что это дело безнадёжное.

Год я отбыл в лагерях дополнительно к моей ссылке. Потом приехала жена с детьми, мы уже в посёлке Илька жили. Я работал токарем на авторемонтном заводе, рабочие ко мне хорошо относились, давление прекратилось, я уже себе спокойно за токарным станком проработал до конца. Купили мы там старенькую хатку, подремонтировали её. Говорят, что она ссыльными-литовцами построена. Дети там ходили в школу, к ним там тоже хорошо относились. Русская, конечно, школа, не бурятский язык — его там и не изучали, хотя там буряты живут. В 1983 году мы вернулись в Киев. И начались новые мытарства с работой. В конце концов я написал заявление в КГБ, что я снова стою перед фактом, потому что уже из милиции приходили, и я уже чувствовал, что они могут дать мне по второй части статьи о тунеядстве. Только тогда, уже при их содействии, по указанию из КГБ, я был устроен в Музей истории Киева, где проработал с 1983 до 1987 года.

В 1987 году я возвращаюсь в ту школу, которую окончил. Мы решили с женой купить там хату. К тому же, в музее зарплата была очень низкая, а в школе была выше. Надо было как-то содержать семью. И вот мы там купили небольшую глиняную хату, подремонтировали её, и сейчас она у нас как дача. Два года я работал в этой Великодмитровской школе, которую когда-то окончил. Конечно, меня радостно приняли, потому что ещё помнили меня и переживали за мою судьбу. Директор даже поддерживал меня во время возвращения моей кандидатской диссертации, на учёном совете выступал в Киеве, когда решался вопрос, возвращать мне учёную степень или нет. Они же сняли учёную степень, и так же, через ВАК в Москве, возвращали учёную степень. После того, как была восстановлена учёная степень, я восстановлен и работаю в отделе истории украинской философии, в котором работал раньше.

Сейчас я заведующий этим отделом. Но дела в этих научно-исследовательских институтах с этими зарплатами плохи, всё хуже и хуже, и я думаю, что станет с этими научно-исследовательскими институтами. Молодёжь покидает эти институты. Но это уже другие, современные проблемы. Это вкратце всё, что я за это время смог рассказать. В.Кипиани: Скажите, пожалуйста, несколько слов о жене и детях.

В.Л.: Жена моя тоже в течение всего этого времени, во все эти периоды, о которых я вкратце рассказал, подвергалась преследованиям. Мы поженились, когда я уже заканчивал аспирантуру, в 1969 году, и поступил младшим научным сотрудником в Институт философии. Тогда мы поженились, и с тех пор она делила все мои тревоги, все напряжения моей жизни. Во-первых, после моего ареста её уволили с работы. Она работала в УНИИПе (Украинский научно-исследовательский институт педагогики. — В.О.) лаборанткой, была беременной, а её хотели сразу уволить. И потом всё-таки уволили. Она перебивалась какой-никакой работой, её тут некоторые выручали, давали работу на дом. Она же содержала двоих детей. Сын Оксен родился уже после моего заключения. Она вырастила двоих детей, а когда я уже был в ссылке, то мы там вместе решали все эти жизненные проблемы. Совместно это было уже легче, а ей одной, конечно, было значительно труднее. Но она активно подключилась к работе фонда Солженицына, её начали преследовать, вызывать в КГБ.

Даже когда мы вернулись из ссылки, они ещё пытались её вызывать и угрожать, что могут возбудить против неё дело за это. А тогда такие дела возбуждались. Но это был уже 1983 год, СССР двигался к перестройке, и они, очевидно, увидели, что настали другие времена, и это прекратилось. Конечно, Вера Павловна, моя жена, очень переживала. Она любила преподавание в школе, она тоже воспитывала на уроках украинской литературы национальное самосознание. Многие её ученики-выпускники хорошо её помнят и благодарны за эти её уроки. Некоторые люди других национальностей — русские, евреи — проникались её правотой в оценке самобытных культур. Она этому учила. Например, её ученица Алакан со своим мужем стали этнографами, эмигрировали в США. Они переписываются с Верой, прекрасные пишут письма. Она еврейка, он тоже еврей, но они прониклись оценкой самобытной еврейской культуры, образования и еврейского национального самосознания под влиянием её уроков украинского языка и литературы, тех перекличек между судьбой Израиля и Украины, и тем, что жена подчёркивала ценность храма самобытной культуры, который не должен быть разрушен и не должен быть поглощён другой культурой, что достоинство любой культуры заключается не в экспансии в пространство, а сама культура является главной ценностью.

Мне кажется, что эта философия сейчас фактически утеряна. Разговор об этом не ведётся — всё на каких-то общих декларациях. Но деклараций мало. Когда я сейчас разговариваю с молодёжью (я читаю лекции в Институте лингвистики и права), то чувствую, что они понимают именно такой язык, когда им открываешь горизонты мышления и те ценности, которые мы должны защищать. Что мы должны сохранить не только разнообразный биологический мир, но и самобытные культуры. Это очень важно и сейчас, я думаю. То есть что я хочу сказать? Что современное становление и распространение национального самосознания должно опереться на философию культуры, на более глубокую интеллектуальную основу, без которой остаются какие-то простые декларации. Так вот, жена умела это делать, она на уроках умела пробуждать национальное самосознание детей тем, что вводила обычаи, открывала мир этнокультуры.

Конечно, были более сознательные дети, которые это сохранили. Время от времени где-то встретятся и общаются с ней, вспоминают и благодарны ей именно за это. Так что у нас были общие направления деятельности. Вот, собственно, вкратце о жене. А тот студент тернопольский, который поступил в аспирантуру в Киеве — это Нестор Бучак, чрезвычайно хороший, этичный человек. Это был прекрасный юноша. Он потом женился, и жена у него такая же прекрасная. Он брал у меня самиздат, когда был в аспирантуре в медицинском институте, распространял в своём кругу и, я думаю, в кругу врачей.

В.О.: А я ещё хотел спросить вас: как звали вашу маму? Желательно бы назвать и девичью её фамилию.

В.Л.: В селе её называли Приська, а в паспорте она была записана как Ефросиния.

В.О.: Как и моя мать? Только мою мать называли Фросина. Хотя у нас тоже есть такой вариант.

В.Л.: Да, есть такой вариант, а мою мать звали Приська. А отца звали Семён, Семён Петрович. Потому что дед у нас был Пётр, я ещё помню деда. А бабушку не помню.

В.О.: А ваши сёстры? Вы иногда называли их имена, а иногда нет.

В.Л.: У меня было трое братьев: Пётр Лесовой, тот, который был в Германии, он самый старший.

В.О.: Какого он года?

В.Л.: Двадцать третьего года рождения. А потом Павел Лесовой, который работал шофёром здесь, в Киеве. У него некоторое время мама жила и умерла у него в квартире. Потом Фёдор Лесовой. А я был самым младшим среди братьев.

В.О.: Вы тридцать седьмого года?

В.Л.: Да, я тридцать седьмого года.

В.О.: Семнадцатого мая?

В.Л.: Эта дата не соответствует фактическому дню рождения. Почему — потому что документы в сельсовете были утеряны, а потом, когда выдавали нам свидетельства о рождении, то ставили даты с потолка. Так многим поставили эти даты с потолка. Фактически я родился в конце августа, перед Первой Пречистой. Так мать помнила. А те документы и записи сгорели во время войны.

После войны они выдавались заново, и даты были поставлены условно. Они это делали абсолютно безответственно, ставили даты, не спрашивая родителей. Я это не очень популяризирую, но фактическое положение дел с моим днём рождения таково.

В.О.: А имена ваших сестёр?

В.Л.: У меня было две младшие сестры — Галя и Люба. Галя умерла во время войны ещё маленькой, где-то года в три. А Люба — одна у меня сестра — живёт в Киеве, вышла замуж за инженера, преподавателя Политехнического института. Они прожили очень хорошую жизнь, правда, не без осложнений, о которых я не хотел бы говорить. Недавно муж её умер, Степанов, русский, который умел толерантно относиться ко всему украинскому. И дочь они воспитали патриотичной. Она жена отца Андрея, который служит в церкви возле музея. Она некоторое время была матушкой, работала в церкви. Так что я открою секрет: я имею в своей семье, среди своей родни, среди ближайших своих родственников ещё и священника.

Конечно, моя сестра прожила жизнь трудовую и тяжёлую. Она работала на обувной фабрике. Из нашего семейства только я получил высшее образование, а всем остальным не удалось. Жизнь была тяжёлая. Особенно у Фёдора, который пошёл по пути тех юношей, которые от безысходности в селе начали вербоваться, чтобы вырваться из того колхоза. А как пошли по тем вербовкам, то это уже надолго... Он завербовался сначала на Урал, потом переехал на шахты под открытым небом на Кавказ. Там он поранился — какой-то разряд или детонатор у него взорвался в руках, ему поотрывало пальцы. А ему ещё во время войны немного поотрывало, хотя это, правда, по его вине было — он крутил какой-то детонатор. А вот на Кавказе ещё больше поотрывало. Вот, собственно, всё о родственниках. Сегодня у нас девятое октября 1998 года, видеозапись сделана в моей квартире в Киеве в присутствии Василия Овсиенко и Вахтанга Кипиани. Спасибо за видеосъёмку и магнитофонную запись. Очень хорошо, что мы это сделали.

В.О.: Спасибо.