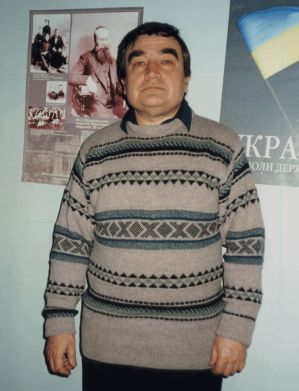

Интервью Николая Михайловича СУХОВЕЦКОГО

(На сайте ХПГ с 5.03.2008).

В. В. Овсиенко: 12 февраля 2001 года в Одессе рассказывает господин Николай Суховецкий. Записывает Василий Овсиенко. Редакция газеты «Думская площадь», улица Еврейская, 4.

Н. М. Суховецкий: Суховецкий Николай Михайлович, год рождения — 1947, 15 января. Место рождения — село Писаревка Волочисского района Хмельницкой области. Родился в семье сельских интеллигентов. Мать, Анна Сергеевна, работала учительницей младших классов. Учился хорошо, окончил школу с медалью, в 1965 году поступил в Одесский государственный университет на украинскую филологию. А перед тем пробовал писать стихи, где-то там их публиковал.

Что касается семьи. Дед по отцу — дед Гнат — в 1938 году был репрессирован и расстрелян, как позже выяснилось, в подвале города Проскурова — тогда это ещё не был областной центр, область называлась Каменец-Подольская. Гибель деда как-то не определяла направлений моего мышления, развития, но, очевидно, это происходит помимо наших настроений и планов, поскольку в университете я старался иметь дело с людьми, которые бы не были полностью в плену тогдашней идеологии, власти и советской пропаганды. Таких было нетрудно найти, таких было много, только не все об этом говорили.

Весной 1968 года нам захотелось издать свой альманах. Что такое студенческие альманахи? Я, например, вычитал в книжке о Добролюбове, серия «Жизнь замечательных людей», что этот человек, будучи студентом, когда-то издавал рукописный альманах «Слухи». И тогда, в той, как мы говорим, «мракобесной» России, это не было большим грехом. И мы издали такой альманах, весной 1968 года, назвав его «Коло». Он у нас был такого филологического направления. Мы туда включили стихи и современных местных одесских поэтов, которых уважали, и известных — таких, как Николай Винграновский, Лина Костенко. Добавили туда публицистические статьи — скажем, я написал небольшую статью под названием «Да здравствует 1 Мая!». Она абсолютно не была какой-то «революционной» — это было всего-навсего обращение к молодёжи со своим пожеланием: чтобы молодёжь была мыслящей, чтобы она не засиживалась, как говорится, в том, что было, а думала о будущем.

Мы считали, что это абсолютно безобидный поступок и что никто не должен беспокоиться по поводу таких наших мыслей. Но вышло всё очень наоборот: начали беспокоиться... Больше всего взволновало руководство филологического факультета и университета, а особенно тогдашнего парторга, которого звали Леон Хачикович Калустьян, то, что кто-то, какие-то студенты, посмели здесь, в университете, издать несанкционированный альманах. Сам факт, что он несанкционированный, — очень многих напугал. Калустьян пришёл ко мне в общежитие, сказал, чтобы я никуда не выходил, скоро за мной придут. Жил я тогда на улице Пастера, 29 — сейчас этот корпус сгорел, отстраивается, собственно, его передали Холодильному институту — теперь Холодильная академия, — а тогда он принадлежал Одесскому университету.

Где-то через дня два снова появился парторг, пригласил меня к себе, и начал Леон Хачикович задавать разные вопросы. Основной у него был такой: «Это вас Ризныкив здесь накручивает?» Я сказал, что нет, Ризныкив нас не накручивает, что мне очень странно, что наш невзрачный со всех точек зрения альманах мог кого-то напугать. Оказывается, напугал. Я сказал, что Олекса Ризныкив здесь ни при чём, я откровенно сказал, что мы здесь вообще никого не хотели волновать, к тому же это наше дело, молодёжное, — при чём тут какие-то запросы и допросы?

Очень быстро было установлено, кто занимался выпуском этого альманаха. Это, кроме меня, был студент русского отделения Евгений Аксарин, это была студентка старшего меня на год курса Татьяна Ананченко. Она перепечатывала наши произведения и стихи, которые мы приносили для альманаха. Эта троица может считаться создателями альманаха.

Что было потом? Потом началось целое следствие. Начали ездить домой к Евгению Аксарину в Николаевскую область, начали узнавать ещё у кого-то. И, наконец, сделали целое дело. В обкоме комсомола зазвучали доклады: «В Одесском университете поднял голову молодой национализм». Начались разговоры с начальством университета разных уровней — с деканом, с заместителем декана филологического факультета. Надо сказать, что это всё-таки была весна 1968 года, и всё это дело, как ни странно, «спустили на тормозах». Позже руководитель моей дипломной работы, известный литературовед, лауреат Шевченковской премии Василий Фащенко сказал, что если бы это случилось на год позже — вытурили бы из университета без всяких раздумий. Но это всё было ещё до ввода советских танков в Чехословакию. Поэтому постарались всё это дело как можно тише провести и замять. Правда, когда уже случилось вторжение советских войск в Чехословакию, в мою комнату заходили какие-то ребята, в частности, с юридического факультета, подбрасывали анкеты: «Мы, „Организация 21 августа 1968 года“...» — это же войска были введены 21 августа 1968 года… « — считаем, что мы должны бороться» и т. д. Добивались, чтобы я рассказал о своих намерениях. Я сразу понял, что это провокация, отказался с ними говорить, выбросил ту анкету. Потом ко мне приходили, перебрасывали книги на шкафу — всё это продолжалось вплоть до нового 1969 года. Наконец эти люди, которые принадлежали к власти, решили, что на нас больших успехов они не добьются, постепенно это событие забывалось.

Немного позже я узнал, что кроме этих четырёх экземпляров альманаха «Коло» в Одессе их ходило, может, ещё несколько десятков: какие-то люди размножили их на какой-то более серьёзной, чем пишущая машинка, технике и распространили это «Коло» во многих местах. Вот почему этот факт стал известен. Но тогда, в самом начале, когда меня расспрашивали и допытывались, я не знал, в чём дело. Я не думал, что от четырёх экземпляров на машинке может подняться такая буча. А оказывается, поднялась, потому что какие-то люди без нашего ведома распространили этот альманах.

Ещё тогда наши известные диссиденты, такие как Олекса Резников, были на свободе, ещё, как говорится, ходили по земле, их только в 1971 году посадили, — но по этому делу, я знаю, было допрошено много студентов, и некоторые из них были настолько запуганы, что невольно стали, как мы теперь говорим, стукачами. После процесса Резникова таких стало больше.

Когда меня и моих товарищей в 1968 году вызывали на допросы к парторгу — а проводил эти допросы только парторг Леон Хачикович Калустьян, — то он, заводя меня за руку в свой кабинет, садился и говорил: «Ну, как вы считаете, насколько страшен ваш альманах?» Я говорю: «Мы совершенно не задумывали его как страшный». — «А вы подумайте вот над чем: это вас Резников колотит?» Я ему говорил, что Резников нам совершенно никогда не советовал издавать этот альманах.

Потом я долго думал над этими его словами, смогли бы мы сами дойти до идеи издавать этот альманах. Я думаю, что без дружбы с Олексой Резниковым, наверное, не смогли бы, поскольку я тогда впервые ясно и чётко от него услышал, что из Союза Украине нужно выходить, если она хочет жить нормальной человеческой жизнью. Для меня это были слова резкие и очищающие. Над ними я думал долго и постоянно (а он со многими говорил об этом в студенческой среде), но связывать эти слова с тем, что мы ни с того ни с сего издали свой альманах, я не мог. Но ведь природа человека — она же сложна, и понять, какие факторы приводят к каким-то действиям, — сложно. И я думаю, что дружба с Олексой стала одним из факторов того, что вот мы решились на такой шаг.

Я сейчас думаю о том, что существование красной империи было нелогичным. Я это говорю не потому, что сейчас так можно сказать. Любой человек со здравым смыслом может подумать и прийти к выводу, что мы живём в очень несправедливых условиях. И поэтому, я думаю, наш альманах был таким как бы лёгким дуновением ветра, им одесская студенческая молодёжь в 1968 году, не думая, сказала букву «А» в своём идейном росте, что невозможно жить в такой сталинской или постсталинской духоте. Мы захотели какого-то развития, мы поверили той болтовне, которая бытовала в прессе в период «хрущёвской оттепели». Но оказывается, что кардинально ничего не изменилось, империя существовала, её защитники существовали. И даже такое лёгкое дуновение молодой революционной мысли, такой ещё невинной, страшно всполошило охранников тогдашней красной империи. Если бы тогда было хоть немного больше таких людей, как наши известные правозащитники, диссиденты, то, я думаю, что повалить её можно было бы и раньше. Но, к сожалению, десятилетия красной пропаганды, десятилетия обескровливания народа, репрессий привели к тому, что она просуществовала дольше, чем заслуживала. Вот так я думаю.

В.О.: Николай, один раз, в самом начале разговора, вы назвали альманах «Слово». На самом деле «Коло», так?

М.С.: Да, «Коло».

В.О.: И ещё одно. Я так понял, что власть всполошило не столько содержание того альманаха, сколько само появление внецензурного издания — даже машинописного, всего 4 экземпляра. А по поводу содержания у них были какие-то претензии к вам? И какие конкретно?

М.С.: Меня Леон Хачикович Калустьян допрашивал по поводу содержания, спрашивал, кто написал статью «Да здравствует Первое мая!» Она была, ещё раз скажу, обращением к молодёжи, чтобы была честнее, активнее и творила жизнь на новых началах — более активных, чистых. Он так ко мне тогда взялся, что я постарался своё авторство затушевать. Говорю: «Я уже не помню, кто её написал. Там у нас был, — говорю, — целый коллектив. А что там страшного в этой статье? Там же название «Да здравствует Первое мая!», что мы войдём в весенние колонны, но мы должны быть такие же чистые и активные, как эти весенние колонны, которые обвевает ветер омоложения».

В.О.: А были ли там стихи, которые ещё не публиковались?

М.С.: Стихи были те, что публиковались. Они проанализировали стихи Лины Костенко, Мыколы Винграновского и поняли, что мы их взяли из известных сборников. А что касается одесских поэтов, то самые свежие стихи мы взяли из газет. Один из авторов — я не хочу его сейчас называть — он со своим другом отнёс этот альманах к парторгу и сказал, что ему, как он считает, подсунули свинью. А почему — потому что не хотят, чтобы его приняли в партию. То есть он сказал, что какие-то враги не хотят, чтобы он нормально вступил в компартию, и поэтому в этот нехороший альманах вставили его напечатанное в газете стихотворение. После этого и началась вся эта катавасия. Пусть это будет на его совести. На сегодняшний день это известный литератор, но что было, то было.

В.О.: Повлекла ли эта история какие-то последствия для вашей учёбы, для дальнейшей карьеры?

М.С.: Что касается учёбы — то хорошо, что не выгнали. Я половину семестров сдавал экзамены на «5». Потом мой руководитель Фащенко сказал, что не стоит трудиться так, как ты в своей школе научился, можно сосредоточить внимание на каких-то своих предметах, и я в основном на литературе сосредоточился. Что интересно, меня, как впоследствии оказалось, хотели сделать каким-то стипендиатом, потому что всё-таки я 5 семестров закончил исключительно на «отлично». Точно не знаю, как та стипендия называлась, но она была именная. Я об этом узнал гораздо-гораздо позже! Василий Барладяну, уже отсидев, просветил меня, что мне полагалась какая-то там стипендия. Мне её не дали, и я за свой счёт и на свои средства заканчивал высшую школу.

В.О.: Были ли у вас ещё какие-нибудь случаи столкновения с властью в течение жизни — чтобы вас как-то притесняли или преследовали?

М.С.: Удивительно, но Василий Васильевич Фащенко, желая, чтобы я у него писал работу, защищал диссертацию (чего не случилось), посоветовал мне пойти на какую-то работу, чтобы отсидеться. В 1970 году я на несколько месяцев попадаю в обком комсомола, становлюсь инструктором обкома комсомола. Высидел я там 4 месяца, не больше. Как раз тогда в Одессе была холера, и я вырвался за этот холерный рубеж с помощью обкома комсомола, поехал к своей будущей жене. Потом мне первый секретарь обкома комсомола Голубовский посоветовал уволиться с этой должности. Я уволился, немного поучительствовал в Одессе на Пересыпи, ушёл в армию, после армии учительствовал в селе жены — это Тарутинский район, село Виноградовка. Этот район населён преимущественно болгарами. Жена у меня, кстати, болгарка. Преподаёт русский язык.

В один прекрасный день меня вызывают в военкомат, а там я вижу некоего товарища Искренко, которого встречал в обкоме комсомола. Оказывается, он пошёл уже служить «в органы». Они, вероятно, где-то вычитали в моих делах, что у меня был этот случай с альманахом. Он вывел меня на улицу, и пошли мы, «по-дружески» беседуя. Напомнил, что я несколько месяцев был инструктором, а сейчас вот здесь. Сказал, что до него доходят слухи, что в Виноградовке есть какая-то… ну, типа какой-то болгарской контрреволюции, что ли, что какие-то там мужчины собираются на демонстрацию или хотят как-то протестовать. Потом спрашивает: «Что, Пётр Иванович — это не брат твоей жены?» Я говорю: «Брат». — «Вы не говорите ему ничего. А вы ничего там им не подсказываете, чтобы они шумели и выступали?» — «Да ради бога, я хожу в школу и пишу в „Литературную Украину“ какие-то заметки. Мои приоритеты литературные. А о чём думают болгары, я не знаю. Меня интересуют болгарские деды в этих болгарских шапках, вот я пишу о них стихи, пишу повесть на болгарском материале». Тогда он меня заклял, чтобы я не говорил ни Петру Ивановичу, никому, что там творится в болгарской местности.

Конечно, я пришёл и брату жены — а мы жили в одном дворе, он в одной половине дома, я в другой — сразу всё рассказал, что в Одессе «в органах» очень интересуются, что он делает со своими товарищами. Он учительствовал, кстати, тоже преподавал русский язык в той же школе, что и я. Он поблагодарил за то, что я ему сказал, и всё затихло. Его самый близкий друг, Карастан (?) — такая фамилия была — это он, как говорится, местных мужиков «заводил», говорил о каких-то несправедливых постановлениях по сельскому хозяйству, о том, как хлеб выращивали, как всё забирали, как парторг стоял на току на высокой вышке, чтобы всё собрали и всё сдать государству. Вот те местные мужики об этом заговорили, и заговорили так, что это докатилось аж туда. Таким образом, я невольно стал свидетелем. А они раскопали, что я когда-то тоже побывал в каких-то там переделках, и подумали, не я ли там всех подбиваю. Вот такой был случай.

Потом я старался приезжать в Одессу, жил по чужим углам, 15 лет работал в издательстве «Маяк», заработал квартиру, потом у меня пошли книги, в 1979 году я стал членом Союза писателей.

В.О.: Может, вы назовёте свои книги, по крайней мере, самые важные, и когда они вышли.

М.С.: Пожалуйста. У меня 4 книги рассказов и повестей. Первая — «Три километра от станции», 1977 год. Потом книга на болгарском материале, повести и рассказы «Хоро», 1979. Меня приняли в Союз после первой книги. А эта была где-то на горизонте, готовилась к изданию. Далее у меня вышли книги: «Из любимых рук», 1985 года, потом — «Комната для игр», 1989-го. Через 4 года. А сейчас нужно издавать книги за свой счёт, я всё собираюсь, всё не соберусь. В основном, произведения лежат в ящике стола. Вот такая литературная часть моего творческого наследия.

Я не хвастаюсь, но когда пришёл из лагерей Олекса Резников, я сразу хотел к нему подойти и сказать: «Ну, давай скорее рукопись, может, мы что-то сможем сделать». Олекса тогда с недоверием ко мне отнёсся, потому что он тогда никому не доверял. Но подошёл ко мне где-то через год или полтора: «Так что, возможно это дело?» Я говорю: «Давно надо было». Мы совместными усилиями, быстро-быстро издали где-то в 1990 году его первую книжку. За это дело его, слава богу, сразу приняли в Союз. То есть у меня образ мыслей был чётко определён, давний. И по сей день он таков.

В.О.: Вы теперь работаете в этой редакции «Думской площади»?

М.С.: Я теперь в редакции газеты «Думская площадь», которая является приложением к городской газете «Одесский вестник». При предыдущей городской администрации она была отдельной газетой. Потом местные элементы закричали, что «не может быть две газеты у одного органа», то есть горсовета. Хотели по этой причине вообще закрыть эту газету, но благодаря одесской интеллигенции, а также и новой администрации, которая понимала, что если она закроет это единственное украинское издание, которое открыла предыдущая мэрия, то это не зачтётся ей в заслуги. И они постарались всё-таки сохранить её как газету украинской общины Одессы со всеми вытекающими из этого параметрами.

В.О.: А должность ваша какая?

М.С.: Моя должность — заведующий отделом культуры.

В.О.: Благодарю вас за рассказ.