И н т е р в ь ю Григория Никитича О М Е Л Ь Ч Е Н К О

В.В.Овсиенко: Рассказ Григория Никитича Омельченко, 5 апреля 2001 года в Сичеславе (Днепропетровск), в его доме. Это последний днепровский лоцман, ему 83 года. К сожалению, он очень плохо слышит. Улица Яснополянская, 85, телефон 67-18-36. Меня привела сюда Тамара Завгородняя. Записывает Василий Овсиенко.

Есть ряд публикаций о последнем лоцмане днепровских порогов Григории Омельченко: «Украина молодая» 27 июля 2000 года, статья на целую страницу «Днепровские пороги», автор Сергей Довгаль. В газете «Источник», 14 января 2000 года, № 1 (171), седьмая страница, «Легендарный лоцман», автор Владимир Соболь, краевед. В журнале «Зона» № 13, 1998 года, большой материал под названием «Сквозь лагеря смерти», с 20-й страницы до 45-й, записал Николай Чабан. Григорий Никитич Омельченко в этом журнале рассказывает о своём заключении с 1948 года по 1954 год.

Г.Н.Омельченко: Родился 22 января 1911 года в селе Лоцманская Каменка — посёлке лоцманов днепровских порогов, в семье потомственного лоцмана Никиты Омельченко. Прадед Яков прожил 105 лет, потомственный лоцман и рыбак. Его сын Александр — потомственный лоцман и рыбак. Мой отец, сын Александра, — потомственный лоцман и рыбак. Всю жизнь прожили мы этой профессией на Днепре и в поле. Имели землю, потому что лоцманы тоже крестьяне, обрабатывали её, а как только открывается навигация — все на Днепр. До появления плотов рыбачили, а как потеплело, тогда на дубах или на плотах и проводили через пороги суда, лес, плоты. И так где-то до сентября. Потом вода холодная, заканчивался этот сезон. Так и жили всё время.

Я помню себя с трёх лет. Почему с трёх — потому что помню начало империалистической войны, а я 1911 года. Первое моё посещение острова Становой — сейчас его нет. Дед и баба ездили туда на Троицу жать осоку и меня брали с собой. Там я впервые увидел косулю и зайца, это знакомство с природой. Это мне врезалось в память, до сих пор все подробности помню. Как сельский парень, во всём помогал в домашнем хозяйстве, а с пяти лет начал пасти скот. С семи лет помогал в поле — погонял лошадей во время пахоты, сева, молотьбы, жатвы. Все детские годы проходили в этих работах. Потом уже освоил все сельскохозяйственные работы и работал всё время, в том числе три года в колхозе, с 1929 по 1933 год. И за все эти годы не получил ни копейки, ни зёрнышка — ничего. Это был рабский бесплатный труд. В 1933 году люди начали умирать, и я дошёл до состояния скелета. Бросил колхоз, и все бросили, остались единицы, и пошёл учиться — там хоть сто граммов хлеба давали.

К 1921 году окончил четырёхклассную школу, а голод 1921 года прервал учёбу. Школы через год-два восстановили, а я уже перерос. В 1929-м году открылась вечерняя школа для тех, кто прервал учёбу, и я окончил её. Пошёл на подготовительные курсы Института профессионального образования и в 1932-м году поступил в него. Впоследствии перешёл в Днепропетровский университет на социально-экономический факультет. При этом факультете был геолого-географический отдел. Тогда были частые изменения, и этот отдел ликвидировали. Я был единственным на факультете беспартийным. Единственным. Все или партийцы, или комсомольцы. Отец мой был верующим и не позволил мне вступить в комсомол. А идти против отца, разрушать семью я не хотел, хотя некоторые делали так.

В 1935-м перешёл на геолого-географический факультет Харьковского университета и окончил его в 1937-м году. Мне все предметы были зачтены, которые я прошёл на социально-экономическом факультете; в Харькове я изучал только те дисциплины, которые были в программе геолого-географического факультета. Поэтому я за два года получил диплом педагога-географа и направление в Мелитопольский сельскохозяйственный институт — там были вечерние курсы — преподавателем геологии и географии. Но поскольку меня сразу не могли обеспечить квартирой, то посоветовали взять несколько часов в средней школе, которая предоставит жильё. И я одновременно работал днём в школе, имел немного часов, а вечером в институте.

Через некоторое время меня пригласили во Дворец пионеров. Область была Запорожская, а Дворец пионеров был в Мелитополе, потому что там было помещение для него. Я был весь отдан краеведческой работе, и это меня выделило среди всех учителей. Я через три года краеведческой работы с учениками получил первое место по области и третье по Украине, мой кружок был награждён 36-ю тысячами рублей и двухнедельным путешествием по Крыму. Такое было отличие.

Эта краеведческая работа прошла через всю мою жизнь. Потом, где бы ни работал, я создавал краеведческие кружки и работал с ними. И даже когда пошёл на пенсию, всё равно работал в школах. Это отнимало больше всего времени, больше, чем учебные часы, но я не жалел об этом. Часто проверял — беру любое количество дней и месяцев — где я больше работаю, и оказывалось, что я больше работал внеклассно.

Это моя педагогическая деятельность до войны. Работаю я в Мелитополе, и вот в 1940 году меня приглашают в Запорожский педагогический институт, потому что узнали о моей краеведческой работе. Кроме того, я писал очерк об острове Хортица, его географическом положении. И очерк, и некоторые статьи печатались. Меня пригласили в педагогический институт преподавателем географии, там собирались открыть географический факультет. Я уволился из Дворца пионеров и приехал в Запорожье. Но в связи с недостатком контингента слушателей этот факультет не открыли. И посоветовали: где-нибудь этот год поработайте, а на следующий год мы уже подберём группу и вас тогда заберём. Я из десяти школ выбрал новую на острове Хортица и проработал там год. Развернул большую краеведческую работу, в частности, внёс предложение в областное управление образования устроить ученическую экспедицию от Запорожья до Перекопа по следам Врангеля, собрать исторический краеведческий материал и издать его силами учеников. Эту идею поддержали, и я в 1941 году пошёл с учениками. Пройти весь путь одной школой было нельзя, так мы по-эстафетному. У меня был участок 46 километров от острова Хортица до села Беленького. Я собрал богатейший материал — и исторический, и краеведческий, и фольклор. Между прочим, передо мной ходили литераторы, им тоже было дано задание собрать фольклор, а они говорят: да люди ничего не знают — спросишь их, а они говорят: «Никакого фольклора мы не знаем». Неопытные молодые учителя, а я уже имел опыт в этом деле. Я собрал богатейший материал.

Итак, я заранее списался со всеми школами, со старейшими дедами и вот от них всё записывал. Экспедиция Академии наук, которая работала на острове Хортица, признала, что мой школьный музей богаче областного краеведческого.

На пути этой ученической экспедиции меня застала война, уже под конец пути. В мобилизационном предписании написано: «Явиться по вызову». Некоторым в первый день, другим на третий — было заранее на случай мобилизации расписано, кому являться. А у меня — «по вызову». Думаю, может меня сегодня вызовут. Я посадил детей на пароход, приехали на остров. Через неделю меня мобилизовали.

Сначала попал в Севастополь. В университете проходил высшую военную подготовку по специальности «артиллерия». Я там сразу стал наводчиком, мы охраняли Севастополь от воздушных налётов. После Севастополя попал на Калининский фронт, с Калининского — на 1-й, 2-й, 3-й Прибалтийский фронты. После госпиталя попал на Украину, а после того меня уже не пустили туда, где я служил, в 221-й дивизион, а послали в распоряжение штаба 3-го Украинского фронта. Я прибыл в штаб Украинского фронта в Одессе, а оттуда меня направили в 60-й артиллерийский дивизион как раз на плацдарм, захваченный на Днестре в лесу, где шла подготовка к прорыву румынского фронта. И мы умело там подготовились, после четырёхчасового обстрела, в котором и я принимал участие, пошли в атаку и захватили 12 румынских дивизий в плен, и Румыния вышла из войны.

Из Румынии через Дунай попал в Болгарию. Там снова через Дунай в Венгрию. В Венгрии принимал участие в окружении Будапешта. Там большая группировка была окружена. Но Гитлер снял пять горно-альпийских дивизий во Франции и послал на прорыв окружённых в Будапеште. Ночью мы заняли позицию, замаскировавшись на кукурузном поле. Танкисты нас не заметили, шли с открытыми люками, без боязни, не ожидая, что здесь может быть заслон. А его до тех пор и не было — нас ночью сюда перебросили. Подпустив их на сто метров, мы открыли огонь. Семь танков уничтожили, а остальные повернули повреждённые. Мы победили. В трёх километрах от нас, в городе Секешфехервар, был штаб фронта, и его должна была разгромить эта группа. Они же не знали, что нас горстка.

Через неделю нашу батарею перебросили с южной стороны города на северную, потому что немцы снова пошли в наступление. Две наши пушки были разбиты в этом бою, а двумя пушками мы отбивались, пока не выстреляли все снаряды.

В.О.: А Вы были командиром какого-то подразделения?

Г.О.: Прошёл путь от наводчика до командира орудия, командира взвода и командира батареи.

В.О.: А какое у Вас было уже воинское звание?

Г.О.: Командиром батареи я стал лейтенантом. А мои командиры были старшие лейтенанты. Немцы пошли двумя краями, боясь наткнуться на артиллерийский заслон. Мы оказались в окружении. Что делать? Связь с дивизионом прервана. По вспышкам нас начали обстреливать танки, артиллерия, миномёты. Но по огню трудно определять ночью расстояние. А днём нас уничтожат прицельным огнём. Тогда мы сняли с пушек ударные механизмы, оптические приборы (снаряды все были выстреляны), взяли зенитный пулемёт противовоздушной обороны и спустились в долину реки. А берег был крутой. Немцы прошли мимо нас и не заметили. И вот мы увидели огонёк. Послал двух разведчиков — говорят, что это фольварк, панская усадьба. Я расположил пулемёты, автоматчиков и послал детально разведать, есть ли там военные. Если есть, бросить по гранате и сразу отступать, а мы откроем огонь сверху. Оказалось, немцев нет. Мы зашли в дом, выставив охрану. Помещик сбежал, остались батраки. Среди них был чех, я у него всё расспросил. Днём он видел, как проходили колонны. Мы оказались в тылу врага.

Меня поразило, что здесь все взрослые, нет детей. Спрашиваю: «А что же, среди вас детей нет?» И сказал по-венгерски «дети». Тут открывается крышка погреба и высовывается головка. Говорю: «Иди ко мне, не бойся» — и ребёнок вылез. А за ним ещё несколько ребятишек. У меня был кусок сахара в кармане, я разделил его на четыре части, раздал. Солдаты поискали у себя и тоже начали угощать детей сахаром. Хозяин увидел такое наше дружелюбие, хозяйка внесла ведро молока, и мы по кружке выпили, немножко передохнули и двинулись вправо от города. Пройдя 42 километра, вышли на линию фронта и соединились со своей частью. Так мы вышли из окружения.

Через некоторое время мы получили новые пушки. В составе 3-го Украинского фронта воевал в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Имею медали за взятие Будапешта и Вены.

После окончания войны нас перебросили из Австрии в Болгарию — хотели наши захватить Босфор и Дарданеллы у Турции за то, что турки пропустили немецкий флот. Но Англия и США заявили: война с Турцией — война с нами. И наши тут уступили. Простояли мы там четыре месяца в сорока километрах от Босфора и Дарданелл. В 1946 году началась демобилизация.

Написал в наркомат просвещения, чтобы меня направили в педагогический институт в Запорожье. Но Запорожский институт не функционировал, был разбит, и обучение там ещё не возобновили. Меня назначили директором Братского педагогического училища в Николаевской области. Но проработал там всего один год, потому что в следующем году меня арестовали и осудили по статье 54-10 на 10 лет. За что? В педагогическом училище было 120 заочников из сёл. Они приезжали на семинары, на сессии, на экзамены. И вот на одной из сессий, когда мы собирали слушателей, из 120 явилось только 80. Я удивился: как же они могли не приехать? Знаю, что из такого-то села должно быть три заочника, вот и спрашиваю: «Почему вы один приехали — а другие где?» Студент что-то невнятно пробормотал. А когда разошлись, подходит и говорит: «Тот учитель, который должен был приехать со мной, опухший». Говорю: «Как, учитель?» — «Да». — «Почему, как же могло так случиться?» А он говорит: «Учитель в селе получает два с половиной килограмма муки в месяц, и только на себя, на иждивенцев нет, а у него жена и двое детей». Это, значит, получили, съели — а дальше? Местные учителя кое-как голод переживали: у того корова, у того овцы, у того коза, у того овощи припасены — кое-что есть. А я, например, демобилизованный, ничего своего не имею, и вот я получал по сравнению с другими хорошую зарплату — больше тысячи рублей, но сто рублей буханка хлеба, сто рублей бутылка масла, сто рублей ещё что-то. Однажды жена возвращается с базара и говорит: «Вот ползарплаты потратила». Начала перечислять, всё дорого. Она учительница, получала всего 400 рублей.

В.О.: Вы упомянули жену — а когда Вы женились? И назовите имя жены.

Г.О.: Мы уже три года были знакомы, вот фотография — жена и я. Мы поженились, когда я был направлен в Мелитополь, и уже поехали как муж и жена.

В.О.: А как её имя и девичья фамилия?

Г.О.: Оксана Яковлевна Коваленко. Окончила педагогическое училище в Днепропетровске. Фамилия её Коваленко. Так и осталась на своей фамилии. Мы решили, что и та, и та фамилия хорошая. Так и жили: Коваленко и Омельченко.

В.О.: Итак, Вы рассказывали об опухшем учителе.

Г.О.: Я был настолько этим поражён, что поехал в то село. По инструкции директору нужно было периодически выезжать в районы, проверять, как райотделы помогают учителям. Они должны были консультировать заочников, помогать им. Были созданы группы учителей. И я под этим предлогом поехал в то село. Захожу в районо, сквозь приоткрытую дверь слышу разговор. Один голос говорит: «Как же мы их примем, мы можем только одного взять, а двоих куда? Ну уж как хотите, всех мы принять не можем». И я понял, что речь идёт о детях, открываю дверь и говорю: «Простите, о чём у вас речь?» — «А кто вы?» Говорю: «Я директор педагогического училища. У меня учатся заочники. Приехал проверить работу с заочниками и слышу, что речь идёт о детях». Он и говорит: «Вдова, муж погиб на фронте, опухшая, и трое детей с ней опухшие, еле живые, нечего есть». — «Почему же они опухшие, что, она нигде не работала?» — «Работала целый год в колхозе, получила на трудодень по 60 граммов зерна». Меня это возмутило: как же можно 60 граммов давать на трудодень, когда человеку килограммы нужны?! А она не одна — с детьми, и муж погиб на фронте. Я настоял, чтобы этих троих детей взяли в приют. Были созданы так называемые детские приюты для детей, которые уже на грани гибели. Но всех же не примешь, если бы это были единицы — это массовое явление. Так я настоял, чтобы этих детей забрали, я заставил их в списки внести, но подумал, выполнят ли они это. И с тяжёлой думой пошёл в облоно.

В облоно только открыл дверь — сидят женщина и двое детей, все опухшие — глаза как щепки только, и все плачут. Спрашиваю: «Почему вы плачете?» Говорит: «Как же мне не плакать, как вот детей в приют не берут». Такое старое слово, приют. «Пусть я уже погибну, хоть бы детей спасли». Начал расспрашивать — та же история. Муж погиб на фронте, она работала в колхозе, 65 или 70 граммов имела на трудодень. Они это за зиму съели, хоть как экономили, и вот — гибель. Попросила людей, чтобы подвезли сдать детей в приют — не принимают.

Я думал сразу в обком идти, но было дело в облоно. К кому же обратиться? Читаю табличку: «Председатель профкома». Ага, вот к кому. Я открываю дверь, а дверь не открывается. Не то чтобы наглухо, а немножко поддаётся, а дальше нет. Я толкал-толкал — не открывается. Тогда я ногой — был в таком возбуждённом состоянии — дверь открылась. Стул, которым была подпёрта дверь, упал, и человек упал со стула. Это стулом подпёрли дверь, чтобы никто не заходил, и полно людей. Все уставились на меня, а я на них. Спрашиваю: «Что здесь происходит?» — «Кто вы?» Я назвался. «Так что вы хотите?» Говорю: «При входе сидит опухшая женщина и двое опухших детей с ней. Помогите же ей! Муж погиб за то, что вы живёте!» Все молчат, слушают. «Или, может, пойти мне в обком, если вы не способны?» Тогда один, Горовец, говорит: «Товарищ, мы не знали об этом, простите, мы ей обязательно поможем. Сейчас закончим своё собрание и поможем. Не надо в обком идти». — «Ну, хорошо, помогите».

Я пошёл к заведующему облоно по делам. Через час выхожу, а те трое собираются уходить. Спрашиваю: «Вам помогли?» Говорит: «Семьдесят рублей дали». Боже мой, что такое 70 рублей? Купят кусок хлеба, даже не буханку, съедят — и всё, конец. У меня страшное возмущение, а уже там никого нет. И мне уже надо ехать домой.

Приехал вечером домой — и никак не выходит из головы то, что я сегодня пережил и увидел. Утром у меня двух уроков нет, думаю, позже пойду, и готовлюсь к урокам. Открываются двери и заходит женщина: вот такое лицо, вот такие ноги опухшие и глаза — щели, и таким могильным голосом: «Дайте кусочек хлеба». А дома ни крошки, ничего, что было — поужинали, а утром, пока не получишь, ничего нет. Я полез в карман, достал 10 рублей и подал ей. Она взяла деньги и не уходит. Я не могу работать, а она не уходит. Так помолчали и она говорит: «Дайте хоть луковицу, хоть морковку, хоть картофелину». Говорю: «Я в прошлом году демобилизовался, не имеем ничего, живём с базара, и нам не хватает зарплаты, чтобы хотя бы иметь еду. И сейчас в доме ничего нет, простите». Она постояла-постояла и ушла, а я не могу дальше работать, настолько был поражён. Отбыв уроки, я сел вечером и написал письмо в ЦК о голодной смерти детей, описал все те случаи, указал адреса. «Нельзя допустить, чтобы гибли дети — это же наша смена, наше будущее. Примите какие-то меры».

И они приняли: через три месяца меня арестовывают на почте, я писал куда-то письмо. Письмо моё сохранили — там хорошо разбирались в почерках. Сравнили почерки, а потом вызвали экспертизу и установили, что это я писал письмо. Я же его не скрыто писал, открыто, даже пошёл на почту и спросил: «А как посылается письмо в ЦК?» — «Обычной почтой». Говорю: «Письмо чрезвычайное». — «Да какое бы ни было», — так мне просто объявили. И я в почтовый ящик его бросил. Может, иначе надо было делать.

В.О.: Вы в Киев или в Москву его посылали?

Г.О.: В Киев. Был тогда Каганович первым секретарём.

В.О.: Да, «вождь украинского народа».

Г.О.: Да, «украинец». А его сменил Хрущёв. Не помню, был ли тот тогда... Да письмо ни тот, ни другой не знали, письмо это здесь держали, пока меня не выявили.

В.О.: А письмо ведь было подписано Вашим именем?

Г.О.: Я же свой адрес подписал. Мы, фронтовики, такие наивные были, мол, мы столько перенесли, чего же мне прятаться, когда я душу свою излагаю? Кроме того, знал, что письма можно писать в любые инстанции. А я был член партии. На фронте, я как ни крутился, а надо было вступать в партию, и я в 1943 году стал коммунистом. Так что как коммунист я имею право своё мнение высказывать — так я наивно думал. Меня арестовали, исключив сначала из партии.

В.О.: А когда арестовали?

Г.О.: 27 октября 1947 года. А в феврале 1948 года меня судили. В тюрьме Николаева три месяца меня держали, не вызывали меня. Я понял, что это проверяют, не связан ли с кем-нибудь, искали сообщников. У меня был фронтовой дневник, его во время обыска взяли… Насколько подлыми были эти люди и насколько подлой вся власть, вот тут только я понял. Во время обыска забрали все самые ценные вещи. Мои часы купленные, не трофейные. Купленные в Болгарии за 1000 левов, швейцарской работы. И жене я тоже купил. И эти часы забрали. Ещё один факт. У жены выпал золотой зуб. Ей крёстная мать не пожалела крестика на зуб. Ей вставили золотой зуб, а из-под золотого зуба начал расти обычный. Тогда врачи эту коронку сняли — пусть растёт свой природный. Она в платочке тот зуб в своей шкатулке держала. Нашли при обыске, развернули. Начальник НКВД усмехнулся, переглянулся с теми. Говорю: «Думаете, что я вырывал зуб? Это зуб жены». И рассказал им. А те так злорадно усмехнулись, как будто на преступника наткнулись. Так вот, этот зуб, часы, мою выходную офицерскую форму, несколько метров материала — всё самое ценное, что у нас было, всё было... Сапоги офицерские тоже. Эти сапоги — рассказывали позже — видели на председателе сельсовета. Ружьё — именной подарок был — забрал себе начальник МГБ. А остальное между собой поделили. Это же надо быть такими подлыми! Знают, что меня, если осудят, то без конфискации имущества, потому что я же не украл, не промотал, нет никакой экономической вины, это политическая статья. Зная, что без конфискации осудят, они мои вещи между собой поделили. Сколько я потом ни требовал, во все инстанции обращался — меня вызывают: «Что вы хотите, чтобы вас ещё раз посадили?» Вот так сурово. Я говорю: «Да как вы смеете?!» — «А как вы смеете у меня требовать, когда я не причастен к этому?» — «Так вы же лицо, отвечающее за это». — «Ни за что я не отвечаю — все вещи, которые были описаны, следовали за вами, туда обращайтесь». Врёт, ничего за мной не следовало, ничего в лагерь не прибывало. Такая подлость, такие люди тогда нами руководили.

Через три месяца меня судили. В десять часов вечера, в подвале, пришли прокурор, судья, секретарь и судья по надзору, сказали, что статьи за написание письма нет, а судят как за агитацию против советской власти.

В.О.: А какой номер той статьи?

Г.О.: 54-10, часть первая. Это самая лёгкая — 10 лет лагерей. После днепропетровской пересылки, здесь я месяц побыл, отправляют этап в Сибирь. Остановился в Омске, поработал год на лесоповале, в строительной бригаде, а потом — Комсомольск-на-Амуре. Из Комсомольска меня направили в действующий лагерь на лесоповал. Целый день идём, на ночь привал, рубим деревья, поджигаем костры и у костров ночуем. Переночевали и днём идём дальше. И зашли в такую глухомань — это бассейн реки Амгунь, где Гризодубова и Осипенко перелёт делали и совершили посадку, их только через месяц разыскали. На тысячу километров ни души. Там пилили лес и строили бараки и дороги. Сначала построим барак охране, потом кухню, а потом уже себе. Когда себе построили — снова снимаемся и дальше, и так всё время.

Из Комсомольска я попал на лесоповал, а потом набирали специалистов на строительство. Я был бригадиром строительной бригады в Омске, а здесь записался как штукатур и маляр. Ночью нас привезли в Комсомольск, где я работал целую зиму, а весной — на этап на Сахалин. На Сахалине всё время был на лесоповале, а потом меня поставили заведующим лесобиржей. Строили пирс через Татарский пролив. Вот тогда я посмеялся: какие же неграмотные наши учёные. Хотели построить пирс с острова Сахалин и с материка в самом узком месте Татарского пролива, 9 километров. Сделать двухсотметровый проём, куда бы проходили льды и проплывали корабли. А тут по пирсу должен подходить поезд, становиться на железнодорожный паром, и его перевозят на другой пирс. Вроде бы всё правильно. Так всегда у начальника нехватка леса, и то большая. Спрашивается: это же не густонаселённый район, где каждая доска, каждое бревно что-то стоит — леса сколько хочешь, а нехватка... Даст какой-нибудь шофёр полбутылки — и ему неделю пишут, что он лес возит. Предупредили начальника лагеря, что если ещё будут такие прорывы, то уволят с работы. И вот он начал советоваться со своими помощниками, даже с некоторыми заключёнными, а один и говорит: «Да поставьте порядочного человека, а не алкоголика и не из тех рецидивистов — и всё будет в порядке». И подсказали, что есть такой Омельченко.

Меня, между прочим, в лагере называли «романистом». Я впервые услышал такое слово. Я имел обширные знания, очень много читал, знал много интересных историй. А там же ни книжечки, ни радио — глухомань. Однажды попросили меня рассказать что-нибудь вечером. Я слушал некоторых рассказчиков, но это всё как-то примитивно. А у меня был хороший звонкий голос и я много чего знал.

Самая популярная была у меня лекция «Иван Сирко». Его историю я знал чуть ли не наизусть. Рассказывал, как он совершал морские походы, как разбил Трапезунд, Синоп, Гёзлеве, освободил семь тысяч невольников, как их сохранил, чтобы их во время боя не уничтожили, как обманул турок. Турки собрали весь свой флот и послали в устье Днепра. Через сто метров судно от судна стояло. Какой бы Сирко ни был храбрый — всё равно тут ему крышка. Сирко это понял и пошёл не к Днепру, а в Азовское море. Ночью перешли Керченский пролив в Азовское море, перекопали Молочный лиман — коса там отделяла от моря. Только вода пошла — они суда туда, а людей-то много, тысячи, раз-два, перетащили все суда в Молочный лиман. А в Молочный лиман впадает река Молочная, которая подходит верховьями к реке Конской, которая возле Запорожья впадает в Днепр. Ну, конечно, «чайки» и «байдаки» не такие громоздкие, как турецкие суда, но всё же для реки великоваты. Они тягом перетаскивали, кое-где подкапывали. И таким вот образом, чтобы спасти то добро — а Сирко захватил турецкий флот, всё добро погрузил в свои суда, невероятные богатства вёз с собой. Ограбили три города, освободили семь тысяч невольников и благополучно ушли. Но какой это был умный человек! «Турки же могут тоже так мыслить, как я — а что если пошлют по Днепру сильную, вооружённую флотилию и уничтожат Сечь?» Потому что на Сечи, по сути, казаков нет. А турки так и сделали. Ждали-ждали, ждали-ждали — нет Сирко, и подумали, что, наверное, был шторм, они утонули. А турки уже были там, где штормовых ветров нет, они поднялись по Днепру аж до самой Сечи. А на Сечи кто оставался? Калеки да старики, негодные, рыбаки. Увидели турецкие суда и начали по ним палить из пушки, уничтожили несколько судов. Турки пошли в наступление, пришли — а на Сечи нет никого, все попрятались, потому что знали ходы. Турки подожгли Сечь и вернулись домой.

Но, двинувшись от Сечи, адмирал флота подумал: а что если Сирко прорвался и сейчас идёт по Днепру к Сечи? Встреча на Днепре опасна: у Сирко вёрткие чайки, быстроходные, а я с такими громоздкими судами… А ему и говорят, что можно избежать такой встречи. А как? Здесь есть река Конская, что впадает в Днепр, а Конская подходит близко к Молочной, а Молочная впадает в Молочный лиман Азовского моря, а там через Керченский пролив. И тоже такой план выбрали! Но Сирко был предусмотрительным человеком — вот здесь встать с двумя тысячами запорожцев против десятитысячного отряда турок! Это больше всего мне врезалось в память, я несколько раз об этом читал.

Так вот, Сирко выслал в разведку несколько сотен казаков. Плывут две лодочки, в них рыбаки с сетями, у одного руки нет, у другого ноги нет, с костылём, потихоньку плывут себе. В случае встречи с турками — кому они нужны? И вот те калеки увидели, что навстречу идёт какое-то войско, и известили Сирко. Сирко сразу всех людей в лес на несколько километров отвёл от этого места, они все лодки спрятали, засели с обоих берегов реки. И вот появляются две турецкие лодки. Их пропускают, плывите себе дальше. За ними две небольшие галерки, а дальше и весь флот. Пропустили этих мелких, а как подошли главные силы — на них с обеих сторон напали. Завязался рукопашный бой. Ну, запорожцев было больше, ещё и внезапно — перебили всех, а некоторые подняли руки на милость. Так Сирко разгромил их и благополучно прибыл домой.

Ну, это я основное рассказываю, а там я рассказывал два часа. И где бы я ни был, о чём бы я ни говорил — все просили: расскажите об Иване Сирко. Рассказывал о Суворове, о Багратионе, о некоторых других отважных людях. Была у меня тема «Григорий Незнамов», были два детективных рассказа: «Красная маска» и «Чёрная маска». Вот бандюги обязательно требовали — восхищались. Потому что я слышал от кого-то такое примитивное… А я добавлял своё, оно стало шире. Так у меня выработался цикл лекций. Была одна из самых детективных «Остров Карафуто» — это японское название Сахалина. Как туда попали два наших геолога и их агитировали перейти на сторону японцев. Они совершили побег и всё-таки вернулись. Какая была за ними погоня с собаками — очень увлекательная повесть. Такой вот был цикл лекций.

В.О.: Так это вы стали таким «романистом»?

Г.О.: «Романистом». Когда я впервые прибыл на Сахалин, только ступили мы на эту землю, перед нами открыли ворота барака — навстречу вышли заключённые. Ко мне подходят двое: «Вы Никитич?» — кличка моя была «Никитич». Говорю: «Я». Подают мне руки. Спрашиваю: «Откуда меня знаете?» — «О вас, — говорят, — весь ГУЛАГ знает, во всех лагерях». Люди же перемешиваются, редко когда год-два пробудешь на одном месте, а то всё отправят, чтобы люди не привыкали друг к другу. Говорят: «О вас весь ГУЛАГ знает», — вот так обо мне рассказывали при людях.

И вот вызывает меня начальник лагеря, говорит: «Какое у вас образование?» Говорю: «Высшее, окончил два университета». — «Воровать не научились?» — «Нет. Я, — говорю, — хочу сохранить себя таким, какой я есть. Я педагог, мне уже немного осталось, вернусь на свою работу». Предложил мне быть заведующим лесобиржей. Спрашивает: «Сумеете?» Говорю: «Никогда не работал, но если другие сумели, то и я сумею. С лесом немножко знаком, а обсчитывать научусь». Так стал я заведующим лесобиржей и имел круглосуточный пропуск. В любой час ночи и днём мог выходить за зону и сколько угодно ходить. Это мне дало хоть небольшую свободу. Я почти всё свободное время проводил в лесу, наблюдал за всем. И вот однажды собирал ягоды... Я каждый день приносил ягоды и раздавал тем, кто болел цингой. Я сам дважды болел цингой. До тех пор не знал, что не только зубы выпадают, а сгнивает весь организм, и часто не зубы, а ноги, руки перестают действовать. И вот однажды утром встаю — ноги не держат. Еле-еле походил — и снова сел. Не вышел на работу, пошёл к врачу, говорю: «Ноги почему-то не ходят, не ударил, ничего». — «Раздевайтесь». Думаю: «Зачем раздеваться?» Я разделся, он пощупал, посмотрел — «У вас, — говорит, — цинга». Говорю: «А при чём тут ноги? Зубы же...» — «А не только, — говорит, — зубы. Цинга поражает и другие органы. Я бессилен. Если знаете какие-то травы, а вы же бываете на работе, попейте какие-нибудь витаминозные травы, а у нас нет ничего». Я знал, что в хвое есть витамин. Я попросил консервную банку на кухне, срываю хвою, кипячу, и пью два-три раза в день эту хвою. Горькая, хуже полыни, пахнет — и вот это меня спасло, я встал на ноги и потом уже до цинги не допускал. А мой друг Костя Виноградов, бывший секретарь райкома — за стихи попал, а стихи же всякие бывают — ел рыбу и кость повредила десну, десна начала пухнуть, чернеть. Несколько дней мы не встречались, потому что были в разных бригадах, а потом увидел его перевязанным и с палочкой. «Что с тобой, Костя?» — «Конец, Никитич». — «Как, — спрашиваю, — конец?» — «Видишь, вот». — «А что случилось?» — «Цинга». Говорю: «Сегодня танцевать будешь, не беспокойся». Принёс котелок ягод, дал ему кружку, а остальное другим раздал. И вот однажды я увидел очень крупные ягоды черники, почти как сливы. Я удивился, оборвал с краю, шагнул дальше — и нога куда-то провалилась. Что такое? Разгрёб, а там — кости. Взял палку, потыкал — глубоко уходит. И я понял: сваливали трупы в какую-то лощину, полно накидали, немножко землёй присыпали — и всё. Земля осела, трупы разложились, соединились с землёй, и вот начался такой буйный рост ягод. Принёс я этот котелок, а меня уже ждали. Говорю: «Цинготники, идите за ягодами». Каждому по полстакана отмерил. «А крупные! Где вы таких набрали?» Говорю: «Это такие крупные от крови наших братьев». И рассказал всё. Через неделю меня вызывает оперуполномоченный. «Так где ты такие крупные ягоды собирал?» Я рассказал. «Веди меня туда». — «Хорошо». Мы пошли. Он посмотрел, потыкал. «Вот, — говорит, — сволочи. Дело сделали, а спрятать не сумели, дурачьё». И выматерил тех своих, которые дали это раскрыть. «Слушай, так про это больше ни слова никому. Гавкнешь — тоже тут будешь», — так грубо сказал. Говорю: «Не буду, потому что уже таких ям не будет». А вышел указ прекратить расстрелы. Раньше по любой причине, за малейшую провинность — расстрел. Задание было каждый день столько-то расстрелять. Страшный был режим, и никто за это не отвечал. А после этого вышел указ: «Каждый смертный случай расследовать и давать сроки виновным». Посмотрели, что людей не будет, перебьют, гибли же миллионами. На свободе гибнут, а то в лагерях. И расстрелы прекратились. Я ему говорю: «Таких ям больше не будет». — «Посмотрим, — говорит, — посмотрим». Вот такой состоялся между нами разговор. Через три дня у меня отбирают пропуск, а через неделю этот оперуполномоченный отправляет меня на Колыму.

В.О.: Так в каком это году происходит?

Г.О.: Это происходило в 1953 году. Я попадаю в этап. Привезли нас на материк 650 человек. Там ещё из других лагерей прибыли, и мы узнаём, что готовится этап на Колыму. «Да вы что, — говорю, — на Колыму с детскими сроками?» На Колыму же отправляют самых страшных преступников, которым дают по 25 лет, а тут большинство уже половину сроков отбыли. «Детскими сроками» называли 10 лет. А я уже семь отбыл. И вот приезжаем в лагерь — на работу не выводят. Живём себе. Проверка, линейка, а потом лежим, отдыхаем. «Параша» за «парашей» — что только не выдумывали. Каждый день — если бы всё записать, то посмеялись бы. «Приезжает чрезвычайная комиссия, будут отбирать таких-то, таких-то». Или другое: «Концлагеря закрываются, но сразу всех не отправят, частями будут». Что только не выдумывали! И вот, наконец, узнаём точно: этап на Колыму. В этом лагере собирают заключённых и будут отправлять через Татарский пролив, через Охотское море на реку Колыму. Вечером приходят ко мне мои ближайшие друзья — нас было шесть человек: геолог из Измаила, Костя — бывший секретарь райкома, Абрамов — капитан, за разглашение государственной тайны сидел. Когда уничтожили Блюхера, а с ним и всё высшее командование, попали туда и некоторые маленькие, среди них и он. Допросили его и говорят: «Хорошо, на тебе нет грехов, но чтобы никому ни слова, даже жене своей, потому что будет то, что и тем». Тогда буквально обезглавили армию. А он когда-то возьми да и скажи жене, что Павла забрали такие-то и такие-то. А та — куме, а кума ещё куме, и ему за это 15 лет — «разглашение военной тайны». Он уже 10 отбыл. Все люди такие порядочные. Экономист один. Пришли ко мне: Никитич, такое-то и такое-то дело. «Я уже, — говорю, — слышал». — «Что же делать?» — «Любой ценой постараться не попасть на Колыму, потому что оттуда кто знает, вернётесь ли». Да и страшна не столько Колыма, сколько сам этап. Рассказал, что такое Колыма, что такое сезонные ветры — полгода дуют на сушу, полгода с суши на море. Затишье в Охотском море бывает только два периода: весной несколько недель или дней и осенью, когда уравновешивается давление между сушей и морем. Летом страшная тяга с моря на сушу, потому что над сушей воздух нагревается и поднимается, а в пустоту идёт тяжёлый воздух с океанов. А зимой — наоборот.

И вот мне попался один заключённый, который уже около двадцати лет в лагере, а не знает, за что, какой у него срок, просто доживает и всё. Ещё при царской власти был заключён, а это уже советская власть его держит. Он случайно был зачислен в этап на Колыму. В обслугу попал. На буксирном катере готовили еду, а они в баках небольшим катерком развозили её по баржам. И вот на середине пути разразилась страшная буря. Они успели на катере вернуться. На одну баржу не успели завезти еду, говорят, уже нельзя. И вот такие страшные волны поднялись, что этот буксир, как пробка, — то идёт в провал, то его выбрасывает. Он дёргает трос то в одну, то в другую сторону. И капитан приказал отпустить трос. А на тросе три баржи, на каждой барже по полторы тысячи человек. И трос отпустили… Того заключённого загнали в трюм.

Целую ночь бушевала страшная буря. На второй день ветер утих, а волны ещё бились. Он спросил одного матроса: «Слушай, — говорит, — а что же с баржами?» — «А об этом, — говорит, — и не спрашивай». Три баржи пошли на дно — они же между собой сталкивались, их бросало туда-сюда. Я подумал, что и с нами может быть такое, и рассказал это ребятам. Так того старика, что был в обслуге, когда он уже стал негодным, отправили на судне на материк. И вот он мне рассказал об этапе на Колыму. «Это, — говорит, — самое страшное — пройти Охотское море. Это самое бурное море из всех восточных морей». А я об этом знал из географии, только не знал о заключённых, а читал, как сейнеры не возвращались с рыбной ловли, не успевали. Их предупреждали: прекратить ловлю и прятаться по бухтам. Заранее сообщали. Кто был ближе, те прятались, а те, что не успевали, гибли. Вот это я знал об Охотском море, а тут мне ещё и это рассказали.

Что же делать? Говорю: «Давайте договоримся так. Вот нас сейчас шесть человек, объявим протест: мы на Колыму не поедем. Во-первых, в приговоре не сказано, что отбывать должны на Колыме, в самых дальних лагерях. Во-вторых, туда отправляют с самыми высокими сроками, 25-летников, за самые тяжкие проступки, а мы все с «детским» сроком, и у некоторых уже осталось по три – по четыре года. Не имеют права. По-моему, отправляют этот контингент для того, чтобы там распустить их как колонистов, чтобы они были в обслуге, которой не хватает. Заключённые работают, а их же надо обслуживать. Кроме того, там открыли радиевые рудники, и вот этих с большими сроками посылают туда. Через некоторое время их актировали, они гибли. А кому-то надо было их обслуживать. Я предлагаю потребовать прокурора по надзору и заявить, что в приговоре этого нет, следовательно, не имеют права нас туда отправлять. Чтобы всё было по закону. Если же нас будут всё-таки хватать и везти, то взяться за руки — шесть человек сразу не поднимут — и держаться. Будут вызывать — не выходите. Когда всех перекличут, тогда и выяснят, что мы не откликнулись. Вот такой заявить протест. Другого выхода нет». Так и договорились.

Были мы в разных бараках. На второй день всех построили, вывели весь лагерь. «Абрамов» — этот капитан вышел. Я подошёл, говорю: «Что ж ты, Дмитрий?» — так вот махнул рукой. А конвоир говорит: «Чего ты к нему?» Говорю: «Мне нужно было». Через некоторое время — «Виноградов». Говорю: «Костя, — я ближе к нему подошёл, — что такое?» — «Меня зачислили в обслугу, а там расконвоируют, это уже, — говорит, — полсвободы». Ну, хорошо. И так всех вызывали, и все пошли, а я остался. «Омельченко» — молчу. Трижды вызвали, читают дальше. Когда последний пришёл, отвели эту колонну, за сотню метров посадили на землю. «Собирать весь лагерь!» По всем закоулкам, крышам, всех калек собрали, построили и снова по алфавиту. Дошла очередь и до меня, потому что на «О» далеко. «Омельченко Григорий Никитович, Днепропетровск, срок 10 лет», — всё я отрапортовал, как надо. — «Почему не отозвался?» Говорю: «Потому что мне осталось меньше полсрока, а мне уже сообщили, что меня отпустят в этом году». Об этом мне сказал начальник лагеря: «Вас отпустят, потому что от меня требовали характеристику, и я дал вам лучшую характеристику, я никому так не писал». Дважды была комиссия: сколько принял леса, столько леса и было. Такое вот было. До тех пор все уверяли, что от пропажи леса не избавиться. Можно. Поэтому он был таким добрым ко мне. Я им об этом сказал. Пошептались немного, начальник приказывает: «Забирайте его». Ко мне подходят двое, берут. Я сел. Они подняли меня и волокут. Протащили немного: «Вставай, чего мы будем тащить всё время». А тут торчал корень от пихты или лиственницы, такой узловатый, и петля была. Я заложил руку в эту петлю. И вот так сижу, говорю: «Я не пойду». — «Так мы тебе руки вывернем». — «Ломай». Я в то время в руках был силён — как ни рвали, как ни крутили, а я держался. «Да что вы там никак...» — «Не хочет, гад, идти, и всё». Что-то там начальник конвоя приказал — и ко мне пришли двое с собаками. Чёрный пёс вот такой величины, как телёнок, и серая овчарка, один спереди, другой сзади. «Либо вставай, либо тебя сейчас разорвут на куски». — «Пусть рвут», — и держусь. Собаки те просто на дыбы встали, несколько сантиметров от лица. Еле-еле удержусь — и лицо пропало, глаза закрываю. Это самое страшное было — собаки. Людей я не боялся. Задняя собака напряглась и схватила меня за плечо. И все люди — и те, что уже в колонне, и те, что остаются, — «А-а-а-а!» — подняли крик. Собака схватила за плечо, за фуфайку, и клок вырвала, но немного зубами достала до тела. Я закричал от боли. Все лагерники, все в один голос закричали: «Что ж вы, гады, издеваетесь, да как вы посмели!» Утихомирили их. «Будешь идти?» Говорю: «Нет». А тут шли три женщины с корзинками, видимо, не осуждённые, может, к мужьям приехали, шли, наверное, собирать ягоды. Они подошли к проволоке, смотрят, что там делается. Подошли два автоматчика, дали очередь вверх, конечно, но все думали, что по мне. Тогда и эти женщины подняли крик: «Что же вы делаете! Мы сейчас властям доложим, что вы убиваете человека!» И ушли. Начальник сразу приказал: «Уберите собак». Собак убрали. «Слушай, мужик, скажи, почему ты не хочешь идти?» Подошёл начальник лагеря: «Скажи, ты пойдёшь?» Говорю: «Нет». — «Евсеев, Багров, — назвал двоих, — возьмите его, отнесите». Пришли здоровенные дядьки, руки, как лопаты, — а не могут меня оторвать от корня. Рвали-рвали… «Да что вы вдвоём, возьмите вчетвером, отнесите его». И тут вмешался представитель Колымы: «Стойте!» Они остановились. Он подошёл ко мне: «Слушай, батя, — а у меня вот такая борода была, и старшие меня «батей» называли, у меня снимок есть, — слушай, батя, скажи, почему вы не хотите на Колыму идти?» — «Я, — говорю, — географ, я знаю, что сезон прохождения Охотского моря закончился, вы уже опоздали. Знаю о том, что во время сильных бурь не все пароходы, а тем более транспорт, доходят. Я знаю, сколько потоплено людей. Меня укачивает в машине, когда далеко ехать — а как же будет в трюме баржи, которую будет качать из стороны в сторону? Вам нужен труп? Сделайте его здесь». И тогда он говорит: «Ладно, оставайся». Подходит к начальнику лагеря и говорит: «Я этого человека не беру». — «Да мы его сейчас отнесём». — «Несите, куда угодно, я его не беру». Что на него повлияло, я не знаю, но он от меня отказался. Боже мой, меня сразу все силы покинули — и руки обмякли, и внутри всё опустилось. Я думаю: «Господи, где ты взялся, человек: выдержать такую борьбу — и тут отказался». Они собрали все остатки, повели колонну за ворота, а Костя Виноградов крикнул: «Никитич, так держать!» Я ему крикнул: «Сразу сообщите, как только прибудете на Колыму». — «Есть! Адрес помню». Он помнил мой адрес и вынес его. А Абрамов расслоил козырёк, вложил туда мой адрес, потом хлебом — хлеб знаете какой в лагере — склеил, чтобы в случае шмона не обнаружили. Так что адрес мой знали.

Пробыл я в этом лагере три месяца. Через три месяца пришло известие об освобождении.

В.О.: А когда Вас освободили?

Г.О.: Освободили в 1952 году, кажется, в марте.

В.О.: Так ещё при Сталине?

Г.О.: После смерти Сталина.

В.О.: Так Сталин же в 1953 году умер. У Вас написано, что в 1954 году.

Г.О.: Я ошибся, в 1954 году, в марте. Что помогло моему освобождению? Мой старший брат — полковник. Вызвали его в Москву для повышения в должности и в звании. Встретился со своим давним сослуживцем, ещё когда солдатами были. Тот уже стал генералом, а брат полковником. Очень скромный, застенчивый, тихий-тихий, но исключительный трудяга. И вот когда они встретились, генерал говорит: «Миша, я тебя заберу в Москву, будешь у меня в отделе». Вызвал его в Москву, он прошёл все инстанции, всё подписали. Дошёл до МГБ — «брат врага народа». И его оттуда сняли, а на новое место не взяли. Куда же ему? Поехал к Ковпаку — а Ковпак заведовал тогда отделом реабилитации, — и рассказал ему всё. Тот выслушал, говорит: «Если всё правда, что вы мне тут рассказали, то его освободят, а если это выдумка, то, извините, ничего не сделаем». — «Всё, — говорит, — что я рассказал, — правда». Рассказал всё то, что я вам рассказал.

И вот пришёл запрос к начальнику лагеря на Сахалине: дайте характеристику на такого-то заключённого. Потому что бывает так, что в лагере преступления совершают. И тот начальник, в связи с тем, что я так хорошо себя вёл (а я не пил, не был подкупен, меня бутылка не могла совратить), дал мне очень хорошую характеристику. Говорил мне, что ещё никому такую хорошую характеристику не давал. И мне, когда отправляли на этап, говорит: «Вас освободят». И я этим говорю, а они: «Да мало ли что он там скажет». Вот это помогло мне уменьшить срок — не десять, а семь лет отбыл. Вот такая моя большая вина.

Когда освободился, мне сказали: «Вы освобождены со снятием судимости, можете везде говорить, что не судимы». И хотя я это иногда и скрывал, а по большей части говорил, что хоть и судим, но со снятием судимости. Нигде меня не принимали, сколько ни обращался. Находил место — «Да, ладно» — и отказывали.

И только в 1961 году, когда вышло, что я реабилитирован, тогда я стал учителем вечерней школы, а через два года её директором, потому что у меня всё-таки опыт больше, чем у других, и знаний больше. Стал директором.

В.О.: А где та школа, где Вы директором стали?

Г.О.: В этом селе, в своей школе. Но и директором долго не пробыл. На большой перемене приходит группа учеников, человек 5-7, наверное. Спорили-спорили, не могли доказать друг другу: «Григорий Никитович, скажите, Мазепа был предателем или нет?» Говорю: «Однозначно этого нельзя сказать. Придёте после уроков, но сразу скажу вам, что Мазепа никогда предателем Украины не был. Петра или России — это пусть, это сюда не относится, а предателем Украины Мазепа не был». Через неделю меня вызывают в райком партии. «Как же вас оставлять на такой должности, когда вы проявляете политическую неграмотность?» Говорю: «Не знаю, кто из нас политически неграмотный, а я знаю, что Мазепа получил за участие в Крымской и Турецкой войнах орден Андрея Первозванного от России, а от союзников — орден Белого Орла. Он верно служил своему Отечеству. А что касается Петра — то это другие взаимоотношения. Но Пётр — это не Украина». Вот это я им сказал. Через неделю вызывают в районо. «Мы вас увольняем с должности директора по приказу райкома».

И я пошёл рядовым учителем в 61-ю школу, там поработал пять лет и оттуда ушёл на пенсию. Но и на пенсии, сколько вот прошло лет, каждый год работал с какими-то школами. Был и наставником, и давал уроки краеведения, уроки природы, уроки мужества, уроки народоведения — почти все школы посетил. Даже в детских садах, в ПТУ, в техникумах, и дважды в университете — пригласил университет рассказать уже не о лагере, а о книге, которую я написал. Был у меня урок в сельскохозяйственном университете, несколько раз в Горной академии. Так что всё время работаю.

В.О.: Но считается, что на пенсии с какого года?

Г.О.: С 1970 года вышел на пенсию.

В.О.: И о чём Вы рассказываете ученикам, студентам?

Г.О.: Я написал две книги: «Воспоминания лоцмана порогов Днепровских».

В.О.: А в каком году вышла?

Г.О.: В 1998 году. Издательство «Січ». За неё областной Союз писателей присудил мне премию имени Дмитрия Яворницкого. А в прошлом году издали вторую книгу — «Днепровские рыцари». Почти всё повторено то же самое и добавлена новая тема: «Первый атаман Мусий Пивторак, запорожский козак-сотник». Есть ещё две ненапечатанные книги — средств нет.

В.О.: А о чём эти книги, которые не напечатаны?

Г.О.: «Степи Украины». Очерки о степях. А вторая — тоже воспоминания, начиная с трёх лет и до сегодняшнего дня.

В.О.: А какое будет название у этой книжки?

Г.О.: Просто «Воспоминания». Надо было бы с неё начать, то я бы уже давно и эти издал. Я её написал в 1985 году, начал с воспоминаний лоцмана, а эту почему-то оставил. Неправильно поступил — разрыв: 1985 год, а сейчас уже вот 2001-й год. Почему-то всё думалось: а напечатают ли? А тогда можно было напечатать, тогда у меня свои деньги были. Как-то не очень торопился. У меня 30 тысяч пропало в сберкассе. Я всё время складывал, думаю, на старость, и уже когда на что-то понадобится, то я возьму. И все пропали из-за инфляции.

В.О.: А что, Вашей жены уже нет?

Г.О.: Жена умерла в 1995 году.

В.О.: А кто из детей у Вас есть, назовите их поимённо, и годы рождения.

Г.О.: Есть два сына. 1938 года Александр, старший, вот это его жена, а второй уже послевоенный. В 1947 году жену забрали в роддом, а меня забрали туда…

В.О.: Как имя второго?

Г.О.: Владимир. Так что я Владимира не видел до семи лет.

В.О.: А расскажите, пожалуйста, о своих отношениях с молодыми людьми, с творческой молодёжью Днепропетровщины. Иван Сокульский к Вам приходил?

Г.О.: Сокульские были у меня дважды или трижды. Я очень уважал Сокульского. Доктор филологических наук Поповский, Николай Петрович Чабан, Матющенко — вот это были мои ближайшие друзья. Часто бывали у меня и бывают, и на всех моих именинах бывали, и эта же Тамара Завгородняя, что Вас ко мне привела. Круг знакомых у меня — это писатели, учёные разных отраслей, в том числе академик Анна Кирилловна Швыдько, преподаватель истории в Горной академии.

В.О.: А в шестидесятых-семидесятых годах к Вам у КГБ были претензии?

Г.О.: Ну, вот только за Мазепу был конфликт, больше никаких не было. Между прочим, от властей я в прошлом году получил медаль. Я подарил книгу Бычкову, это председатель Жовтневого райисполкома, а он сейчас заместитель Швеца и, видимо, подарил ему мою книгу. Я с ним не говорил, но так думаю, что книга на него произвела сильное впечатление, потому что на каждый праздник — вот День Победы, другие празднования — всегда получаю от райкома подарки, и думаю, что это по его требованию. Кроме того, я получил из издательства «Мазепа» уведомление о том, что я занесён в «Золотую книгу Украины», сообщили мне. Написали, что нужно добавить, и я буду занесён в эту книгу. Но пришло в последние дни, когда уже срок истёк. То есть с властями у меня хорошие отношения. И это же областная администрация занесла меня в «Золотую книгу Украины». Думаю, что это Бычков сыграл роль, потому что он сейчас заместитель Швеца в области культуры. Взаимоотношения с ними пока не сварливые, хотя со Швецем острые. А ещё я создал музей лоцманов.

В.О.: О, интересно.

Г.О.: Создал музей лоцманов в 1994 году. На открытии музея был и председатель райисполкома, и председатель тогдашнего горсовета, а сейчас председатель областной госадминистрации Швец. Так перед этим празднованием ко мне прислали народного артиста, чтобы меня проконсультировал, что делать и как себя вести. Поставил требование, что я передаю булаву Швецу, а он мне как потомку запорожцев передаёт саблю, потому что считает, что мой прадед Яков казацкого рода. Хотя установить это не удалось, так как эти русские сожгли архивы. Были очень богатые архивы у нас в Каменке — и Сечи, и лоцманов, и церковные архивы — все сожжены. Я не мог точно установить, откуда же происходит мой прадед. Но так, из расспросов старых лоцманов, — он тоже казацкого рода. Так что я казацко-лоцманского происхождения. Перед открытием музея я прочитал в газете, что председатель горсовета на одном из заседаний председателей райисполкомов каждому подарил по казацкой шапке, а ему подарили булаву. Кто, не знаю. Если уж булаву, то должен дарить кто-то из казацкого рода, знаменитый человек, а не какой-то проходимец, который никакого отношения не имеет ни к казачеству, ни к лоцманству. А кто-то же нашёлся её дарить. Так меня это очень возмутило: на каком основании врагам Украины (а они всё-таки враги) дарить казацкие шапки? Ну дарите им чертовские, рогатые, какие угодно шапки — но почему казацкие? Казацкие — это символ славы, это к казачеству относится. Чужим Украине людям, непричастным, дарят вот такие сувениры! А Кучма, и Швец, и некоторые председатели горсоветов, многие, получали булавы. Почему ими так торгуют, как каким-то товаром? Булава — это символ власти, символ Украины, а с этим так легко обращаются. Я, когда мне так предъявили, сказал: «А на каком основании я должен давать булаву? Кому? Он что, потомок Ивана Сулимы или Полуботка, или кого-то из знаменитых, прославленных запорожцев, Хмельницкого, или кого? Я не представляю его ни героем, ни настоящим украинцем. Это тот, кто, по сути, погубил Украину».

У меня есть свои понятия и свои причины. Величайшим из всех прославленных я считаю Ивана Сулиму. Хмельницкий — ничто против него. Его друзья из реестра Хмельницкого предали, уничтожили. Поляки четвертовали. Вот герой. Так я ему и говорю: «Кто он? Потомок этих прославленных запорожцев? Как можно давать булаву человеку, абсолютно не связанному с прошлым?» Отказался. Артист удивился, потом говорит: «Да неужели вы не понимаете, что это для вас значит?» Говорю: «Я не знаю, что оно значит, но быть вроде как предателем я не хочу». Так конечно, Швец об этом знал, и ни копейки мне не добавил на книжку. Всё в одиночку, за свой счёт. Ни разу не пробивал издание. Это я, как говорят, попал к нему в немилость. Но Бычков, заместитель Швеца, — вот, я считаю, тот человек, который способствовал занесению меня в «Золотую книгу». Он все данные взял из моей книги, да и так знал, потому что я действительно этого заслуживаю. Я столько сделал за свою жизнь, что дважды меня спрашивали, встречал ли я за свою жизнь человека, по работоспособности подобного себе? А я ответил, что нет. Я равного себе по работоспособности не находил. Я работал по 14-16 часов, иногда круглосуточно. На войне и на жатве я работал по четыре смены подряд. «Три раза по четыре» — это у меня есть такой заголовок. По четверо суток работал подряд. Я не встречал таких, но я работал. Сутки, двое — запросто, сколько угодно таких случаев было. Я был чрезвычайно трудолюбив. Так вот это, видимо, ему понравилось, а он же все эти данные имел, и, видимо, он подал — так я думаю. Но не попал я туда из-за халатности почты: перекрутили адрес, прислали тогда, когда срок истёк. Показать Вам портрет?

В.О.: Покажите. Какая история этого портрета?

Г.О.: Пришли ко мне мужчина, женщина и сын, трое, и говорят: «Сын заканчивает художественное училище, надо писать дипломную работу, а не знаем, о чём. О современном просто не найдём, что написать хорошего, потому что нет ничего хорошего, а из прошлого мало что знаем. И вот нас направили к Вам. Расскажите, кто Вы, что Вы, что Вы знаете о казачестве». И я им рассказал. Говорю: «Слушайте, у меня есть рукопись, книга о лоцманах и казачестве. Возьмите там прочитайте, потому что это забудете, что я расскажу, а она мне уже не годится». И отдал им. Через год приходит с этим портретом. Сын хорошо закончил училище и вот написал портрет Яворницкого. Когда-то Дмитрий Иванович собрал своих друзей, его одели в эту казацкую одежду и сфотографировали. И в доме-музее есть вот такая небольшая фотография. Так вот он с этой фотографии сделал портрет.

В.О.: А кто же автор этого портрета? Назовите его имя.

Г.О.: Гречаный Стас. Но, к сожалению, этот парень погиб. Поступил в Киевский художественный институт, летом купались, он утонул.

В.О.: А сколько ему тогда было?

Г.О.: Лет, наверное, двадцать пять.

В.О.: А в каком году он этот портрет Яворницкого нарисовал?

Г.О.: Надо такие вещи знать. А посмотрите, там на обороте должно быть указано.

В.О.: Тут на обороте написано: «Дмитрий Иванович Яворницкий в запорожской одежде (на фото конца 90-х гг. XIX в.). Рисовал Гречаный Стас, 1996 год». И ещё надпись: «Григорию Никитовичу Омельченко и его жене в день его 85-летия с наилучшими пожеланиями».

В.О.: О Вас пишут как о лоцмане, а в своём рассказе Вы об этом ничего не рассказали. Расскажите что-нибудь немного.

Г.О.: Лоцманом я стал с 16 лет. До этого я бывал в порогах, был в дубе отца. Отец, лоцман-дубовик, возил экскурсии, плоты сплавлял, и я мальчишкой несколько раз плавал с ним в дубе, чтобы ознакомиться с порогами. А плотовщиком и гребцом в дубе начал с 16 лет. И где-то с 1926-27 года до 1932 года, когда пороги затопили. Если бы были пороги, то я бы плавал, конечно, потому что до шестидесяти лет плавают. А главная причина, почему раньше уходят лоцманы, — зрение. Надо видеть далеко и зорко, потому что от этого зависит всё прохождение в порогах. Вблизи увидишь, так уже не успеваешь исправить, надо издалека. Я анализировал самые значительные аварии, в том числе и аварии во время переправы через пороги Мазепы. Он же участвовал в турецких войнах, Мазепа и Неплюев — это командующий российских войск. Так они огромные потери имели в людях и материальных ценностях, потому что тогда Днепр был очень мелкий, мало воды было. Это самые большие аварии. Так я проанализировал все эти аварии некоторых знаменитых лоцманов и пришёл к выводу, что самая главная причина — зрение. Партийный — это старший лоцман над всей партией лоцманов и партией плотов, там где-то 15-20 плотов, и над ними партийный Иван Казанец — это мой наставник, я у него начал плавать. Так у него после Первой мировой войны были аварии, потому что он уже старым был. Я же воевал во Второй мировой войне, и лоцманы моих лет тоже воевали, а тут остались одни старики. Так у него были две аварии и о нём пренебрежительно некоторые молодые говорили. Говорю: «Вы не судите неправильно — он знал, и знание у него было, не халатность это — он не видел. А течения меняются, всякие обстоятельства бывают: и рельеф долины изменился, и ещё какие-то причины, и всё это надо видеть. А он издалека не мог это увидеть, а вблизи уже не успеет исправить. Это аварии только от недостатка зрения».

Я был плотовщиком, бобальщиком на плоту, много раз был в дубе отца и у других, у некоторых по 5-6 раз плавал, после нескольких лет службы был атаманом плота, а в последний год уже помощником лоцмана плыл. Провёл самостоятельно плот, мой наставник Савченко Андрей Лукьянович только наблюдал, но ни во что не вмешивался и никаких поправок не делал. На следующий год меня уже готовили в лоцманы, но в следующем году пороги покрылись водой. От Запорожья до Днепропетровска уровень воды стал одинаковый, вода поднялась у нас на 36 метров. То есть там на 36 метров, а здесь на 2 метра от того, что было раньше.

Пороги — это было грозное явление на Днепре, и лишь отчаянные, смелые и отважные проходили их, из них и формировалась команда лоцманов. Первым атаманом стал запорожский казак Мусий Пивторак, которого Екатерина переименовала в Полторацкого. С того времени все его называли Полторацким. Четыре поколения Полторацких плавали через пороги, проводя суда и плоты. А сам Полторацкий за умелое проведение царской флотилии... Екатерина же путешествовала с Потёмкиным в 1783 году, до Каменки дошли, а тут уже лоцманы брали флотилию на себя, и он безупречно провёл весь флот без единой аварии. За это его царица наградила званием поручика, дала ему дворянское звание, но никто из Полторацких им не пользовался, потому что зачем оно лоцманам. Лишь один из Полторацких закончил высшее военное училище и был в числе гвардейцев в охране царских дворцов. Но, как говорят, сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит. Как бы там он ни был замешан с дворянством, а, глядишь, где-то да чем-то оговорился: вот у нас, у казаков, не так это делалось... Не имел никаких злых намерений против царицы и царского правительства, но какие-то данные поступали, его признали неблагонадёжным и выслали в Кишинёв отбывать службу. А в Кишинёве как раз был сослан Пушкин, и они там встретились и подружились, и Пушкин назвал его одним из ближайших друзей. И поскольку он часто в письмах писал стихами, то на приглашение этого Алексея Полторацкого к себе в гости — а видимо, была там их усадьба — написал так: «Когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, то буду я у ваших ног среди украинских черешен». Так ответил на приглашение к нему в гости. И семьи их дружили, и жёны их, Алексея и Александра, и сами они, потому что дух запорожский никак не мог ужиться с духом вполне природных российских дворян. И тут проявилось то казачество. Что ещё?

В.О.: Я Вам благодарен за беседу.

Г.О.: Пожалуйста.

В.О.: Григорий Омельченко закончил свой рассказ в Днепропетровске, 5 апреля 2001 года.

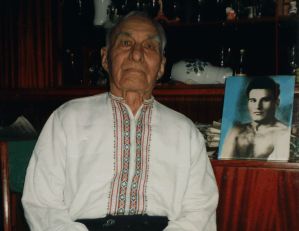

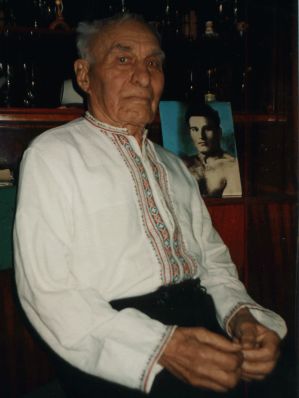

Г.Н.Омельченко со своим портретом студенческих времён. Снимок В. Овсиенко 5.04.2001.