Интервью Ярослава ГЕВРИЧА

(Исправления Я. Геврича 25.10.2009 внесены 7-8.11.2009 года)

В.Овсиенко: 24 декабря 2007 года, на праздновании семидесятой годовщины со дня рождения Вячеслава Чорновола, в Киеве, в музее Вячеслава Чорновола, беседуем с паном Ярославом Гевричем. Записывает Василий Овсиенко.

Я.Геврич: Родился я 28 ноября 1937 года в селе Остапье, теперь Подволочисского района Тернопольской области, в семье греко-католического священника. Начальное образование получал в родной школе в родном селе. В связи с арестом отца, который категорически отказался отречься от отцовской веры и перейти на московско-гэбистское православие, вынужден был выживать милостью добрых людей. Моя мать Елизавета из Рачковских, имея университетское образование, специалист по греческому и латыни, владея шестью языками, не имела права работать учительницей хотя бы начальных классов. Но, несмотря на неблагоприятные условия жизни, с Божьей помощью все пятеро детей — три сестры и два брата — сумели собственными силами получить высшее образование.

После окончания средней школы в 1954 году я поступил в Станиславское (теперь Ивано-Франковское) двухгодичное техническое училище, где получил среднее техническое образование по специальности механик по ремонту и эксплуатации строительных машин и устроился на работу в гараже Косовского леспромхоза. В 1957 году был мобилизован и отбывал трёхлетнюю воинскую повинность.

После демобилизации в 1960 году поступил на учёбу в Киевский медицинский институт на стоматологический факультет. В студенческие годы был соорганизатором капеллы бандуристов института, принимал участие в работе Клуба творческой молодёжи города Киева, организовывал колядки. Мы предупреждали, к кому пойдём колядовать. Пошли к профессорам Коломийченко, Михаил, по-моему, Харитонович был. Сначала к нему зашли. Там мы застали двух женщин — очевидно, его жена и ещё какая-то. Мы им заколядовали, а те женщины заплакали. Говорят: «Боже, Боже, когда это было, чтобы мы могли слушать коляду». Потом профессор говорит: «Зайдите к моему брату, напротив». Не знаю имя его, он был профессор кафедры ЛОР — отоларинголог, ухо-горло-нос, по-моему, так. Он сам не слышал хорошо, так надел свой аппарат, слушал, а потом вытащил сто карбованцев и дал нам. У него потом были неприятности. КГБ вспоминал мне те деньги, поэтому я сразу сказал своим коллегам: «Идите отнесите те деньги назад». Но, очевидно, не отнесли, а может и отнесли…

Ещё будучи студентами, во время летних каникул 1964 года мы собрали такую хорошую свою компанию — молодёжь из Киева и из Львова — и пошли в Карпаты. Мы знали, что есть над селом Шешоры озеро Лебедин. Об этом озере всякие легенды ходили, и мы решили посмотреть, что это за озеро. Когда мы пришли в то село, не зная, где это озеро находится, то зашли в первый попавшийся дом. Оказалось, что это дом председателя сельского совета. Мы сказали, что хотим посмотреть на то озеро, а хозяин, то есть председатель сельского совета Владимир Михайлюк, говорит: «Мироська, давай этих панов поведёшь на гору, покажешь». То озеро где-то в горах было. Мы пошли туда, вернулись оттуда. А тот Владимир Михайлюк как раз крутил мёд, угостил нас тем мёдом, и мы разговорились. Он говорит: «У меня при сельсовете есть маленький музей». Пойдёмте посмотрим — интересно посмотреть. Идём мы туда, я вижу — насыпана могила. Думаю, как его спросить, не знаю же, что это за человек, может ещё и коммунист, знаете. Я ему так деликатно говорю: «Когда-то насыпали могилы борцам за волю Украины. Не одна ли это из тех могил?» Он говорит: «Нет, это в память о Шевченко, а вот там дальше есть и такая могила». В селе было две могилы. Это село всегда было очень активное. Кстати, там теперь и памятник Чорноволу есть, и Ивану Франко, и памятник Шевченко. Я спрашиваю: «А где же памятник?» Говорит: «В войну шли военные венгерские части и завалили». А дальше говорит: «У меня в подвале под сельсоветом есть фрагменты того памятника». — «Ну, покажите». Он вынес. Это из песчаника, такая примитивная работа. Я говорю: «Знаете что, пан Михайлюк, у меня есть знакомый — потому что я часто бывал у Ивана Макаровича Гончара. — Есть знакомый — выдающийся украинский патриот. Может, обратиться к нему, чтобы тот памятник восстановить?» Он говорит: «Да мы уже старались, а тут райком партии, КГБ — это всё запрещено».

Я приехал в Киев, пошёл к Ивану Макаровичу, а он мне говорит: «Голубчик, ты приди ко мне в субботу. В субботу придёт к нам архитектор Григорий Ковбаса, и мы это дело обсудим». Пришёл я к нему в субботу, и Ковбаса пришёл, я рассказываю ту ситуацию, что что-то надо сделать. Говорит Ковбаса: «Надо проект сделать, только на основе чего?». Я по памяти делаю эскиз. Он с того эскиза — а он работал в «Укрдипроекте» — он с того эскиза на кальке делает солидный план этого строительства. Там подписано: «Заслуженный деятель искусств Иван Гончар и архитектор Григорий Ковбаса». Те планы я доставил в Косов, Михайлюк пошёл в райком партии, там увидели, что заслуженный деятель искусств — а не посмотрели, что никакой печати не было. Ну, хорошо, раз Киев разрешает, то делайте памятник. Иван Макарович сам сделал тот памятник, но говорит: «Только заплатите за техническую работу тем людям, которые будут его отливать». Ковбаса, слава богу, вообще ничего не хотел. Через пару месяцев памятник был готов, приехали два парня из села Шешоры на грузовом авто, забрали тот бюст, а там должны были насыпать могилу, восстановить так, как она была когда-то, и сделать постамент.

Село очень активно взялось за эту работу. У них была хорошая самодеятельность, ездили по сёлам, немного заработали денег, так что они сумели это организовать. Одним словом, в августе 1965 года было запланировано открыть тот памятник. И тут возникла такая ситуация. Во-первых, Михайлюк сказал, что это должен быть праздник на все горы. Пригласили массу людей. Но где-то за день до открытия памятника, который уже стоял, накрытый соответствующим саваном, приходят ко мне и говорят: «Слушай, Михайлюка КГБ у себя придержало». Что делать?

На другой день мы идём на автобусную станцию, чтобы автобусом поехать туда, где должно было быть открытие. Приходим — автобусы на Шешоры отменены. Как обычно тут у нас. А у меня там был хороший знакомый диспетчер, из хорошей семьи человек, и он дал какой-то маленький автобус для старших. А мы через горы более короткой дорогой пошли, это не так далеко. Что они сделали — они поставили от центральной дороги пикет, потому что на Шешоры есть поворот. На том повороте поставили полицейский пикет и завернули все автобусы, которые туда ехали. А завернули они, как мне сказали, около 200 автобусов. На то время, в шестидесятые годы, это была сенсация. Но много людей пришло пешком. А памятник достаточно близко от дороги. Так они решили пустить грузовик, авто ездило туда-сюда, чтобы людей разгонять. Ну, людям это надоело, они взяли камнями забросали то авто, побили окна, и то авто куда-то уехало. (Любомир Грабец не очень уверенно говорит, что это было на Спаса, 19 августа. — В.О.).

Очень красивые были сцены, ну, сцены были чудесно украшены гуцульскими коврами, вышивками. Две сцены было — одна возле памятника, вторая ниже, потому что там долинка такая и река. Но никто официально не разрешает открыть памятник. На той долинке стоит радиорелейная станция, которая имеет непосредственную связь с Киевом по линии КГБ. Была там Татьяна Ивановна Цымбал, она была очень хорошим декламатором. Татьяна Цымбал приехала по моему приглашению в Косов вместе с дочерью Викторией. Татьяна работала, если не ошибаюсь, в «Укрконцерте» — была такая организация. Она прочла стихи и говорит: «Ой, там в лесу готовится хор „Гомин“ Львовского университета». Но почему-то «Гомин» так и не выступал. Прочитали немного стихов, попели, вдруг — появляется Чорновил, и он так скорострельно — та-та-та-та-та-та-та, сказал своё слово, что вот имеем власть, она должна нас понимать. И исчез. Ко мне подходит секретарь райкома комсомола и спрашивает: «Слушай, кто это говорил?» Я говорю: «Не знаю, откуда мне знать? Спрашивай его».

В.Овсиенко: А на самом деле вы знали?

Я.Геврич: Конечно, знал. Одним словом, власть поставила полицейский пикет, палатку, и полицаи караулили этот памятник целую неделю. Но памятник уже стоит, уже его никак не разобрать. Поэтому власть решила на вторую неделю всё же открыть этот памятник. А, ещё надо вернуться. Какой-то из Англии человек ехал на такси, доехал до пикета, и его не пускали. А он показывает английский паспорт, говорит: «Я из Англии». — «А, пожалуйста, проезжай». Он говорит: «Нет, теперь уже нет. У нас в капиталистической стране никто бы себе такого не позволил, что вы здесь делаете». Словом, уже вечером радио «Свобода» информацию подало. Видно, что это тоже имело значение, потому что на вторую неделю согнали самодеятельные коллективы, повесили какой-то ковёр, что из райкома привезли, портрет Ленина на одной сцене, на второй сцене... Так я и говорю — есть такая польская поговорка: «Цо ма пьерник до витрака, а фрак до камизельки». Пьерник — это покрытие перины. Фрак длинный, а камизелька короткая. Ясно, то всё было по-советски: отчитались, сколько яиц от курицы-несушки, сколько поросят от свиноматки... Это всё было отрежиссировано, это всё было шаблонно сделано.

В.Овсиенко: Вы были и на этом втором открытии?

Я.Геврич: Да, был я на втором открытии, потому что было интересно. Люди всё-таки пришли, власть постаралась... Поют гимны. Ну, я тех людей даже и не знаю, может, они меня немного знали, потому что я крутился с тем памятником. Звучит гимн Советского Союза, а я в шапке стою, в берете. Они руку к голове, но шапок не снимали, глядя на меня.

Это всё произошло где-то, может, 21 августа 1965 года. Мне уже надо было ехать на учёбу в Киевский мединститут. 28 августа я еду автобусом в Ивано-Франковск, чтобы потом лететь самолётом или ехать поездом в Киев. В посёлке Тысменица на повороте автобус останавливают и капитан КГБ Григорьев, как он назвался, снимает меня с автобуса. Ну, снимают так снимают. Сняли с автобуса и в машине мне говорят: «Мы уже долгое время за тобой наблюдаем». Сделали мне обыск. У меня ничего особенного не было, разве что пара книжечек «Вывод прав Украины», которую теперь можно везде купить, какой-то фельетон на Хрущёва и ещё были какие-то фотоплёнки. Я переночевал в камере, на другой день самолётом меня в централ в Киев, на Владимирскую, 33, по-моему. Конечно, началось следствие, кручение-верчение.

Меня задержали 28 августа 1965 года. На другой день утром меня уже отправили рейсовым самолётом в Киев. Я вам скажу, что к этому не только я, а, наверное, многие не были готовы. Мы просто не знали, как себя и повести. Следствие длилось семь месяцев. Крутили, что-то там и я крутил, так что тот следователь Коваль сказал, что от меня отказывается. Водили меня в психбольницу на какие-то обследования.

В.Овсиенко: Сколько длилась та экспертиза?

Я.Геврич: Очень коротко. Привели меня, он со мной так поговорил и сказал, что я не являюсь психически больным, не являюсь невменяемым. То есть подлежу суду, меня можно судить. Это до марта месяца тянулось, считайте, это семь месяцев в камере-одиночке. Правда, подкидывали мне «наседок» (уток)… Глупый был, откуда я знал… Подбросили мне какого-то якобы поэта из Винницкой области, из Погребищ — я запомнил. А я знал наизусть много стихов Симоненко, Драча, Винграновского. Ну, я ему те стихи читал. Наивно это было… Потом его забрали, потом ещё какого-то дядьку дали, но он недолго пробыл со мной, переночевал и где-то исчез, больше его не было, а так в основном я сам был в камере.

Следствие велось только днём, ночью меня никогда не вызывали. Такое когда-то практиковали. Мне рассказывал отец, как он сидел, то ночью вызывали и следили. У меня такого не было. Я скажу, что велось даже в относительно культурной форме. А, например, в Станиславе Панаса Заливаху даже били, угрожали.

В.Овсиенко: Михаила Осадчего майор Гальский бил во Львове.

Я.Геврич: Во Львове, да.

В.Овсиенко: Вы говорили, следователь Коваль?

Я.Геврич: Коваль, да. Меня почему-то свели ещё с одним, с Петром Моргуном. Я у Моргуна фотокопии делал. Они сначала накрыли Моргуна. Каким образом — я не знаю, а меня уже — исходя из каких-то данных. Они меня в дороге арестовали. Потом меня почему-то хотели включить в ту группу — из Киева Олесь Мартыненко, Русин Иван, Кузнецова Евгения. Они думали, что это всё одна компания. А я тех людей даже и не знал.

Как раз 9 марта 1966 года был суд. Это было в областном суде, который возле памятника Богдана Хмельницкого. Меня там судили. Пришло много людей, я вам скажу, и видно было, что эти люди были возмущены. Чорновил этим активно занимался. Тот суд длился два дня. Интересно, что в первый день вся охрана была украинской — офицер украинец, ребята украинцы. На перерыве тот офицер подходит к судье и говорит: «За что вы его судите? Да он не виноват ни в чём». На второй день уже чёрные были, они ничего не понимали. Потому что это могло иметь влияние и на солдат...

Мне дали пять лет. Николай Плахотнюк проявил активность в том, чтобы мне адвоката найти. И он нашёл одну. Она говорит: «Исходя из ленинской морали, мы должны понимать, мы должны быть гуманными» — такие общие фразы. Кто с этим будет считаться? Основное там прокурор, аж слюна изо рта брызгала. Мне дали пять лет и вернули в камеру. Суд, конечно, был закрытый.

В.Овсиенко: Так вы один были по делу?

Я.Геврич: Я один.

В.Овсиенко: А как тот Моргун отпал — его выделили в отдельное дело?

Я.Геврич: Не выделили. Он, бедный, без руки…

В.Овсиенко: Какова его судьба — судили его или нет?

Я.Геврич: Нет, то, что он отсидел, и всё.

В.Овсиенко: А, из зала суда освободили?

Я.Геврич: Его даже и не судили. Его не знаю каким образом, но освободили. Он здесь живёт на Львовской площади в Киеве. И я рад, что его не судили — бедный калека такой, знаете. Правда, из партии его выкинули. Может, не судили, чтобы не компрометировать партию. Он художник, руки нет, но другой рукой рисовал. Он в театре Франко работал, декорации делал и ещё какие-то вещи.

Через какое-то время, я уже не помню, та адвокат подала апелляцию и мне, как говорят, скостили до трёх лет.

В.Овсиенко: «Скостить» — «косточки сбросить» на счётах.

Я.Геврич: Да, скостили. Мне повезло, что я ехал этапом в Мордовию и встретил ребят-бандеровцев. Они из Западной Украины. Их везли на Волынь, потому что судили Олийныка.

В.Овсиенко: Это Антон Олийнык и Роман Семенюк.

Я.Геврич: Да, Антона Олийныка и Семенюка судили тогда. Антон уже второй раз убегал. Ему сказали, что на этот раз ты уже не выйдешь живым. Он так по-глупому попался, потому что у него был маршрут за границу, ему там всё разработали. Ну, не знаю, так вышло. А это были как раз те ребята, которых брали как свидетелей. Почему-то их брали в Киев, тех троих ребят, я с ними ехал.

В.Овсиенко: Тому повстанцу Олийныку, кроме побега, инкриминировали «вновь открывшиеся обстоятельства».

Я.Геврич: Они ему там пришили «коровьи кости», как говорят, потому что вообще-то ничего не имели... Он был пропагандистом, и можно предполагать, что в плановых боевых акциях участия не принимал, тем более в карательных. Кстати, его архив пропал. Целый чемоданчик его архива в мордовских лагерях где-то закопали — так никто и не нашёл. Это был очень мудрый человек.

Я же с теми свидетелями — Василий Пидгородецкий, Виктор Солодкий и ещё один, не помню имени, ехал. Тот третий был из младших, из того покоса пятидесятых годов. Я с ними сконтактировал, вместе мы приехали в лагерь, они уже меня проинформировали, как себя вести.

В.Овсиенко: О каком лагере вы говорили?

Я.Геврич: В Мордовии, номер одиннадцатый, посёлок Потьма. Но я вам скажу, что я как приехал в лагерь, то почувствовал какую-то относительную свободу.

В.Овсиенко: Да, да, правильно.

Я.Геврич: Серьёзно. Можно ходить, можно говорить, можно ссориться...

В.Овсиенко: После камеры наступает такой психологический перепад.

Я.Геврич: А я ещё так в лагерь зашёл, имел босоножки, имел куфайку такую зелёную, не казённую, имел какой-то спортивный костюм. Одним словом, мог одеваться, некоторое время так и ходил, пока меня начальник режима Йоффе не поймал...

Некоторых я вообще очень мало помню, некоторых помню... Меня те ребята-бандеровцы сразу взяли на деревообрабатывающий завод в свою бригаду на изготовление шпона, который они строгали. Интересно было, что литовцы страшно гнались за нормами, а наша бригада на шпоне — мы так себе: за два часа норму выполнили и свистали. Пришли те нормировщики, начали замерять время. Тем литовцам сказали, что они три нормы выполняют, значит, тройную норму сделали нормой, а нам решили поднять на пять процентов.

Был ещё в том лагере Юрий Шухевич, был Михаил Сорока. Я, между прочим, имел очень хорошие отношения с Сорокой, мы очень приятно проводили время. По-тюремному приятно. Гриць...

В.Овсиенко: Может, Герчак?

Я.Геврич: Нет, было два однофамильца… Забыл фамилии. С Волыни были ребята, интересные ребята.

В.Овсиенко: Может, Пришляк?

Я.Геврич: А, Пришляк, Гриць Пришляк, Евгений Пришляк. Был Степан Сорока с Волыни, такой молодой парнишка, очень археологией занимался.

В.Овсиенко: Я его знал позже.

Я.Геврич: И я его знал, он очень работал с книгами, своеобразный человек, очень упрямый и очень часто из-за этого страдал. Кстати, я сначала на политзанятия, говорю, не пойду. А он говорит: «Не валяй дурака, посидишь немножко, ничего с тобой не случится». Когда я второй или третий раз пришёл на политзанятия, Сорока — парень был очень башковитый, как говорят, начитанный — задаёт тому дураку, начальнику лагеря, какой-то вопрос. Ясно, тот не в силах ответить и обвиняет, что Сорока задаёт ему провокационный вопрос: «Я тебе даю наказание такое и такое». А я встаю и говорю: «Ну, раз такие наказания на политзанятиях, то меня больше вы здесь не увидите». Я прямо так встал и ушёл: «Больше я никогда не пойду на политзанятия». Но меня, может, то спасало, что я уже был на последнем курсе стоматологии, а там был стоматологический кабинет, да не было кому делать. А те лагерные суки, которые носили повязку "сука вышла..."

В.Овсиенко: СВП — «сука вышла погулять», «совет внутреннего порядка».

Я.Геврич: Они написали Генеральному прокурору, что у нас здесь есть зубной врач, у нас зубы болят, а его не ставят работать. Так меня время от времени туда давали. Вот так — поработал я месяц, КГБ вмешалось — сняли. Я уже знал, когда начальник лагеря приводил свою дочь или жену, то меня будут отодвигать.

Там я делал разную работу, это не так важно. Потом однажды меня перебрасывают в больницу Дубровлага, в Барашево. Привозят меня туда, я не знаю зачем. Оказывается, там есть зубопротезная лаборатория — такая подпёртая брёвнами, перекошенная. Там два парня, один из Золочева, второй какой-то еврей. «О, хорошо что ты приехал, будем здесь делать». — «Как это, говорю, меня никто не спрашивал. Как это можно понимать?» Я сразу взбунтовался. Зовёт меня Шимканис, начальница госпиталя. Какой-то там орден на груди, вверх ногами перевёрнутый, помню… Позвала к себе и говорит: «Вы будете работать зубным врачом, но мы вас оформим санитаром». Я говорю: «Да, санитаром, а деньги будет брать какой-то вольный врач, который тут носа не покажет». — «Ну, знаете, то, то, то». Я говорю: «Нет, я на такой вариант не согласен». Когда слышу там начмед сидела, Зборовская: «А вас никто не будет спрашивать». Я говорю: «Да. Как надо будет копать траншеи, то меня спрашивать не будут, но хочу ли я быть врачом или нет, это моё личное дело, будьте здоровы». Я встал и ушёл. Я пошёл к ребятам, они говорят: «Да не валяй дурака. Что тебе здесь, в больнице, да сюда все люди сходятся, тут связи всякие».

Я остался. Там был фельдшер Евдокимов, потом он был на девятнадцатом. Он меня познакомил с Горбовым Владимиром — он тогда был в иностранном лагере. Его чехи передали полякам, поляки советам — так его посадили. Горбовой пришёл ко мне в кабинет, мы себе поговорили. На другой день тянут какие-то провода туда. Я думаю, что хотят разговоры подслушивать. Он ко мне ещё раз пришёл. Заходит начальник отряда той зоны и: «Почему вы не на политзанятиях?» Я говорю: «Я на ваши политзанятия не хожу». — «А Вы что здесь делаете», — на Горбового. Я говорю: «Я ему зубы лечу». Он рассердился, вышел. На другой день меня на этап и на 17-й… Я не помню, как называется то поселение…

Я там снова ухитрился. Были у меня хромовые сапоги… Я не задирался с теми надзирателями. Что надзиратель — это человек службы, и всё. Приехал я туда, забрал свои вещи. А мне уже Шухевич раздобыл где-то казённые ботинки, говорит: «Бери те ботинки, а то тебе сапоги не разрешат». Нет, не Шухевич, это кто-то другой, я не помню кто. Но тем временем на вахте: «А это что?» — «Да ничего, говорю, я занесу на склад». Я не занёс на склад, я ещё в тех сапогах ходил. (Этот лагерь был своего рода штрафным. Территория маленькая: где-то так метров 60Х40, 4 дома, из которых 2 барака. Заключённых мало, если не ошибаюсь, человек 80. Вызвал меня нач. лагеря и хвастается: «У меня здесь каждый человечек как на ладони». Сидели там Михаил Сорока, Гриць Пришляк, О.Полевой, Степан Сорока, отец Денис Лукашевич, Юрий Шухевич, Василий Пирус, И.Илькив, Дмитрий Верхоляк, Богдан Германюк, Кошелик, Даниэль, Евдокимов, Синявский и другие).

Меня там временно отдали в санчасть зубным врачом, а те «духарики», те охранники, приходили пить валерьянку. Стопочку валерьянки тридцать граммов, хлоп и всё. Раз они пришли, а Клара — там была такая фельдшер — принесла не валерьянку, а белладонну. А я не посмотрел, я им белладонны дал. Когда через час они: «Пить, пить». Наступает страшное обезвоживание, можно ослепнуть. «Ты что нам дал?» Я смотрю — белладонна! Я им — глюкозы, глюкозы, глюкозы… И дальше ходили ко мне, только говорили: «Ты ж не ошибись». Это были мордвины. Хорошие ребята были, между прочим. Как мой брат приехал на свидание, то один из них говорит: «Там засунь в печь передачу. А я потом тебе через окно брошу». Это продукты. Такие были ребята. Были всякие. Один был очень противный, но два были нормальные ребята.

Ага, ещё у меня в лагере был один интересный случай. Валентина Мороза отправляли в тюрьму. Все люди в цеху на работе. Там был швейный цех. Я в санчасти. И вот вижу через окно, что начальник режима ведёт Мороза. Повёл в каптёрку, забрали его вещи, приходят в барак. Вот так двери, Мороз стоит между кроватями ко мне лицом, а начальник режима ко мне спиной. И Мороз что-то роется в своём рюкзаке, вдруг что-то хватает и бросает мне. Я на лету хватаю — и в санчасть. У меня в санчасти была очень хорошая заначка, у меня был схрон капитальный. Я же молодой, моментально выскочил. У меня за дверью была такая щель, я спрятал за обшивку двери. Начальник режима прибежал туда: «Что он тебе дал?» Говорю: «Ничего». — «Как ничего, я же видел». Говорю: «Ищи, найдёшь — будет твоё». Он перерыл тот кабинет, ничего не нашёл. Он впоследствии хотел отомстить, когда я уже из лагеря уходил.

Когда я из лагеря освобождался, то меня ребята так с почётом провожали, ведро кофе было сварено. Это было как раз 28 августа, когда советы завоёвывали Чехию.

В.Овсиенко: 1968 год?

Я.Геврич: Да. Ребята вели меня на проходную и не говорили, а когда я уже шёл на вахту, сказали: «Мы думали, что тебя задержат». Политическая ситуация такая, понимаете… За мной отец приехал. Сначала пришёл начальник отряда Репчинский, красивый был парень, из Днепропетровска. Даже немного сознательный был, потому что знаю, что делал вечер Шевченко на посёлке. Значит, что-то там было у него в голове, что его даже в чём-то там обвиняли. Он очень любил слушать, что ему ребята рассказывали об УПА. Всё выслушивал. Ему говорили: «Слушай, да ты такой мужчина, да ты бы мог сотником быть в украинской армии, а ты кто есть?» Он это всё воспринимал спокойно, и думаю, что нигде не использовал те моменты. Итак, он пришёл, когда я освобождался, и говорит: «Ну давай, выходи, я должен тебя проверить». А я говорю: «Я что, свинья? Люди же у меня, кофе пьют». Он подождал. А мне Заливаха поручил некоторые свои вещи. Он на линолеуме делал экслибрисы. Куда я денусь — я при себе это имею, или-или, понимаете. Он так: «Ну давай, вытаскивай». Пересмотрел эти вещи и накрыл носовым платком. Вдруг — бежит начальник режима. «Ну, как?» Говорит: «Вещи я уже проверил». — «Ну тогда давай раздевайся». В его функцию входило тщательно проверить каждый шов лагерной одежды. Он не знал, что я в той одежде не поеду, и очень тщательно что-то искал, очевидно, материалы Мороза. А отец приехал за мной, привёз мне вышитую сорочку, костюм, всё так, как должно быть. Ребята мне там мазепинку вшили, так я её надеваю. Тот остолбенел, а Репчинский только засмеялся.

Но хвост за нами сразу шёл, где мы ступали. Это же тогда как раз на Лобном месте в Москве протестовали. Жена Даниэля...

В.Овсиенко: «Демонстрация семерых».

Я.Геврич: Я с Даниэлем и Синявским сидел. В Москве я зашёл к семье Даниэля, так она уже была арестована, только сын был. Но хвост шёл всё время за нами, на вокзале особенно было заметно.

В.Овсиенко: Жена Даниэля Лариса Богораз, да?

Я.Геврич: Да. Потом поехали мы с папой в Киев. И в Киеве сразу хвост за нами. Я Киев достаточно хорошо знал, и вот здесь, где скорая помощь, зашли мы в один вход, вышли другим — и он потерял нас. Пошли к Светличному...

Это всё ерунда — сидеть, не сидеть… А когда выходишь, тогда ты чувствуешь, кто ты есть. В лагере ты себя, можно сказать, человеком чувствуешь, а здесь — прописаться. Куда ни ткнёшься, начинаешь, как говорят, качать права, тебе сразу: «Что, опять захотел?» Всё, прикуси язык. Я крутился, крутился в Украине, и в Косове, и в Киеве... Может, я слишком долго говорю?

В.Овсиенко: Нет, у нас времени достаточно.

Я.Геврич: Нигде меня не прописывали. Я связался с Людой Алексеевой из Москвы. Она потом на «Свободе» работала, очень активная женщина. И такой был Гринберг, стоматолог вроде. Потом оказалось, что кагэбэшник. Он вроде мне помогал, мы с Людой и с тем Гринбергом поехали в Рославль под Смоленск. Тот Веня зашёл там в милицию, вышел — и меня прописали в Рославле. Теперь-то уже можно себе представлять, на основании чего меня прописали. Очевидно, того Веню хотели привлечь в группу диссидентов как агента. Какую-то бабку нашли, я у неё прописался. Поехал в Украину, но меня никто не восстанавливает в институте. Я пошёл к Козыренко, замминистра. Он дал официальный ответ: «Мы вас не можем восстановить». К декану М. Данилевскому, к Киселёвой, которая была секретарём партийного бюро. Та как налетела на меня! Пошёл я к ректору профессору Милько, он сам рентгенолог. Ну, это хитрый такой дядька. Он меня спокойно принял, выслушал и говорит: «Знаешь, что я тебе скажу? Тебе надо бы где-то перевестись в другой институт». Так начал, но во всяком случае он как-то говорил со мной, за это я ему благодарен. Можно сказать, единственному в Киеве. А потом та Алексеева — у них были каналы, что через Министерство здравоохранения СССР меня восстановили в Смоленский медицинский институт. Я приехал туда, там ректор был Стариков. У меня уже есть бумага, что мне разрешают учиться. Говорит: «Ну что, отсидел?» — «Отсидел». — «Ну смотри, попадёшься второй раз — сгноят. Я таких, как ты, в семнадцатилетнем возрасте расстреливал». Неприятно было, но куда денешься, надо учиться. Я вернулся в Украину, женился. Жена моя в Турке на Львовщине работала врачом.

В.Овсиенко: Назовите жену — имя...

Я.Геврич: Александра Сандурская, Леся Сандурская. И поехал я, окончил институт. Меня направляют в Пензенскую область. Сначала предлагали Новосибирск...

В.Овсиенко: А когда окончили институт?

Я.Геврич: В 1970 году. Говорю: «Я не хочу, я женат, у меня то, сё». — «Слушай, хохол, у нас тепло, приезжай, у нас арбузы растут». В конце концов где-то надо определиться, я не буду принципы свои ставить. Ладно, пишите меня. А мне преподаватель, который был замдекана, говорит: «Ты говори одно, а делай то, что тебе нужно».

Всем выпускникам дают подъёмные, а я подъёмные не беру. Потому что это может быть зацепка, чтобы осудить. Я не взял подъёмных, поехал в Турковский район Львовской области и меня в село Лимна Станислав Горленко, главный врач — единственный не коммунист в области, принял на свой страх и риск, как говорят. Мне, кстати, ещё очень повезло, потому что в тот день, когда я приехал, приехала в Турку Тиснецкая, еврейка, завкадрами облздравотдела. А он говорит ей: «Слушай, тут обратился врач, он в России окончил институт, а у нас стоматологов мало, я бы его принял». — «Принимай». И он этим заручился, и направил меня в село Лимну. Я даю паспорт на прописку, вечером приходит секретарь, говорит: «Доктор, да чёрт бы его побрал, вам же здесь нельзя, вы же судимый, у вас штамп „Положение о паспортах“ стоит». Говорит: «На меня так окрысились там...» Я говорю: «А вы тут при чём?» Одним словом, мне там нельзя: пограничная зона. Горленко, не спрашивая меня ничего, переводит меня в село Ясеницу, а когда-то называлась Ясинка-Масёва, я там проработал год. Там у меня были большие планы, я себе постановил оздоровить детей, но тем временем в районе возникла очень неприятная ситуация: что-то там стоматологи между собой очень зажрались. Меня вызывает Горленко и говорит: «Твоя жена у нас работает, и ты будешь здесь работать». И меня сразу ставят районным стоматологом.

Потом у меня были большие проблемы — меня два года не прописывали, не знаю почему. Меня это всегда удивляло и до сих пор удивляет — всех прописали, а меня почему-то как заело... Почему они на меня заелись — я понятия не имею. Был там такой начальник милиции Рущак Сидор. Из его семьи бандеровцы кого-то наказали. Ну, наказали за что — был доносчиком. Предупреждали, а потом наказывали. Он мне говорил: «Ты, бандеровец, езжай туда к себе, в свою Тернопольскую область, у меня своих тут хватает».

Но всё-таки меня через два года прописали, причём очень оригинально вышло. У моей жены медсестрой была жена заместителя начальника милиции по политчасти, так, кажется, называлось тогда. И однажды Мария Степановна, его жена, говорит: «Он сказал мне, чтобы ты завтра утром пришёл к нему в милицию». Я прихожу, а он мне говорит: «Тебя вызывает начальник милиции, и там будет начальник КГБ». Прихожу я туда, там стол буквой «Т», здесь начальник милиции сидит, меня здесь посадили, а тот начальник, Антонюк, сидит сбоку. Кстати, когда начальник милиции спросил меня, знаю ли я, кто с ним в кабинете, то я сказал, что не знаю (хотя я знал), и он представил мне начальника КГБ Антонюка. И начальник КГБ говорит таким охрипшим голосом: «Ну что, Ярослав, из какой ты семьи?» Ага! Я понял, потому что Чорновил пишет в «Горе от ума», что я из крестьянской семьи. «Ага, так ты читал Чорновола!» — «А то!» — говорит. Я говорю: «Знаете, запретный плод всегда хочется попробовать», — ну что я буду с ним валять дурака. А он: «Ну и что?» Я говорю: «Ничего, попробовал, не подавился». Он: «Ге-ге-ге, — засмеялся, — пропиши его». И весь разговор, хотя Антонюк меня никогда не вызывал. «Пропиши его». И всё. Тот начальник милиции: «Как, что?!» — «Я сказал!» — и всё. Тот со злостью: «Иди возьми форму номер 1, заполни её», — и меня всё-таки прописали в Турке, через два года.

Я работал в Турке. Началась та так называемая перестройка. Я первым делом организовывал конкурс колядок целого района. Мы поставили два больших грузовых авто, открыли борта — это на площади, в центре города... Я вам скажу, это был такой праздник, который я до конца жизни буду помнить, и буду ещё и потому помнить, что никого не было пьяного. Двадцать пять коллективов, целый день выстояли, а я из Киева (я ездил почему-то в Киев, не помню, какое у меня было дело в Киеве) приехал раненько в Турку и выстоял без шапки на той платформе, потому что я вёл это всё. Это один раз такое было, а после этого можно сколько хотите колядовать и вертепы ставить — а того уже нет.

В.Овсиенко: Такого впечатления уже нет.

Я.Геврич: В Турке было три вертепа, хотя был такой Брич, секретарь райкома, — сволочь последняя была, он разгонял — это было страшно, что они вытворяли. Было три вертепа, а теперь там в том году уже вообще ни одного вертепа не было, представляете? Колядуют уже только церковные братства. Всё страшно пришло в упадок.

А потом создавали Общество украинского языка. Секретарь райкома партии Геннадий Брич сказал, что у него скорее будет общество бурого медведя, чем Общество украинского языка, но приехал писатель, на «И», назовите мне...

В.Овсиенко: Иваничук Роман?

Я.Геврич: Иваничук. Не знаю почему, я уже очень теряю память. Я многое позабыл. Детство очень хорошо помню, а другое уже забываю. Иваничук приехал, я там выступил, ещё один врач выступил из села Борыни (Борыня) по фамилии Гучок, и им некуда было деваться — последний район, где не было Общества. Решили мы создать Общество. Иваничук меня предлагает председателем Общества и меня избирают. Те спешат своих людей всунуть в руководящий состав, но у них ничего не вышло.

А дальше пошло — начали Рух организовывать. Я был заместителем председателя Руха, заместителем председателя «Мемориала». Потом подготовка к выборам — меня избрали тогда депутатом областного и районного советов, потому что тогда можно было быть депутатом советов двух уровней.

В.Овсиенко: Это с 1990-го года?

Я.Геврич: Да, да. Мы вели воспитательную работу. Во-первых, мы памятник Шевченко поставили в Турке. Это имело большое значение. Построили памятник на месте первых боёв УСС с москалями между сёлами Ботовка (теперь Верхнее) и Сянки, провели перезахоронение воинов УПА в посёлке городского типа Борыне, в сёлах Яблоневе, Нижнем Высоцком, поставили крест на месте, куда свозили трупы повстанцев, запрещая их хоронить, и волки и псы растаскивали их тела. Ужас да и только! Поставили каменный крест возле Турки, где поляки пытали перехваченных галичан, которые возвращались из Закарпатья после поражения Карпатской Украины в боях с венграми. В перечень перезахоронений воинов УПА ещё добавляю село Головское (присёлок Крынтята) и село Верхнее Высоцкое. Почему-то в исторических материалах село Ботовка называется Ботелка, что является неправильным названием).

Потом создали ячейку КУН. Я почему-то всегда должен был быть первым, возглавлять, так получалось… Потом почти в каждом селе у нас была ячейка КУН. Это имело большое значение. Кто как смотрит, есть много людей, которые очень враждебно относятся к национализму, но без национализма национальная идея, извините меня, мертва и недейственна.

Я проработал тридцать лет в Турке. А потом сложились такие обстоятельства, что моя дочь уехала в Америку. Она поехала к своим родственницам, познакомилась там с украинцем (отец его — бывший дивизионщик), сознательный украинец, он не одному украинцу здесь может нос утереть. Дочь вышла замуж, ещё вернулась, окончила институт, снова вернулась в Америку, после рождения сына надо было с ребёнком быть кому-то, моя жена поехала на полгода, а потом меня позвали. Но я и в Америке, как говорят, не бездельничал, потому что вступил в Общество «Бойковщина». Меня два года назад избрали председателем общества «Бойковщина». Я вроде его теперь возглавляю, но сколько я ещё там буду, я не знаю.

В.Овсиенко: Так вы теперь перебираетесь в Украину, да?

Я.Геврич: Я намерен вернуться насовсем.

Таково моё жизнеописание.

В.Овсиенко: У меня возник только один вопрос. вы сказали, что Валентина Мороза судили в лагере. Я знаю, что его судили в 17-м лагере — это Озёрный.

Я.Геврич: Это Озёрный был, Озёрный, это даже не 19-й, а 17-й, видите, как я забыл, так что вы там исправите...

В.Овсиенко: Я и в 17-м был, и в 19-м, так что знаю. Это же тогда одновременно Мороза, Михаила Горыня и Михаила Масютко отправили во Владимирскую тюрьму.

Я.Геврич: Мороз был своеобразный человек…

В.Овсиенко: Это известно. Хорошо, я вам благодарен, вы так хорошо рассказали, что не нужна была и эта ваша шпаргалка, но пусть она у меня будет.

Я.Геврич: Пусть будет. Если бы здесь можно было копию снять со справки об освобождении.

В.Овсиенко: Мы сейчас спросим этих ребят, может и снимем ксерокопию.

Знаков 34.520

Харьковская правозащитная группа.

Ярослав Геврич в терновом венке.

Ярослав Геврич, 11-й концлагерь, Потьма, 1966.

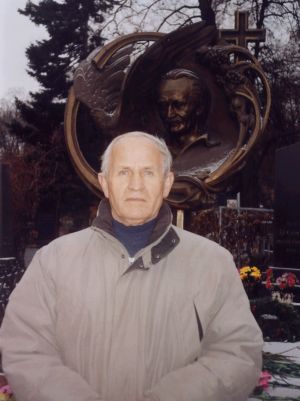

Ярослав Геврич у могилы Вячеслава Чорновола на Байковом кладбище 24.12.2007. Снимок В.Овсиенко.