У НАС БЫЛА ВЕЛИКАЯ МИССИЯ

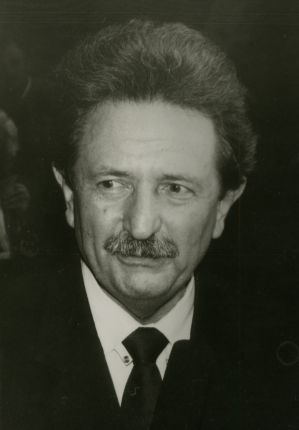

Разговор с Михаилом ГОРЫНЕМ (Записала Богумила Бердыховская в середине 90-х гг. ХХ в.)

По изданию:

У нас была великая миссия // Богумила Бердыховская, Оля Гнатюк. Бунт поколения. Разговоры с украинскими интеллектуалами. – К.: Дух и литера, 2004. – С. 185–234.

Вы родились в 1930 году в Западной Украине, в Жидачовском районе. Я думаю, что в то время он назывался поветом.

Нет, это был не повет. А если уж говорить о том, где я родился, то сразу же надо сделать уточнение. Это было село Книсело Бобрского повета во Львовском воеводстве. Наше село старинное; когда-то оно называлось Княжье село. Потом название сократили, отсюда и современное название Книсело. Когда я был ребёнком, то представлял себе, что в нашем селе жил когда-то князь. Когда мне было пять, может, шесть лет, то я увидел на краю села разрушенную мельницу, а рядом с ней жернова из песчаника, на которых красовалась надпись «Княже село». Тогда я убедился, что рассказы о том, будто на самом деле Книсело — это Княжье село, правдивы.

Какой была Ваша семья?

Это была сознательная украинская семья. Мой дед со стороны отца возглавлял во времена Западно-Украинской Народной Республики сельский совет. Когда после поражения украинцев в Галичине установилась польская власть, дедушка некоторое время находился в фильтрационном лагере. Отец проявлял политическую активность с юношеских лет, он был членом Организации Украинских Националистов. Атмосфера в нашем доме была наполнена мечтами о независимом украинском государстве. Мы были убеждены, что настанет такое время, когда Украина станет независимой, а Галичина воссоединится с Восточной Украиной. О такой будущей Украине постоянно говорили у нас дома. Крестьяне, которые сходились к нам, говорили о такой будущей Украине, спорили о ней, а я сидел в уголке и жадно слушал эти разговоры. В какой-то степени именно эти разговоры меня и сформировали.

Кто был вашим ближайшим соседом?

Для меня очень важными были связи нашей семьи с директором школы по фамилии Кордаль. Он и его жена были моими первыми учителями (до войны я окончил три класса). Отношения между нашими семьями были специфическими: тактичные, когда речь шла о соседских взаимоотношениях, и принципиальные, когда речь шла о политике. Например, на Рождество к нам приходила пани Кордалёва и говорила моей маме: «Стефця, испеки мне медовик, у тебя он получается значительно лучше, чем у меня». Мама пекла. А когда наступал Сочельник, пани Кордалёва приносила нам на подносе всё, что она напекла, приготовила или нажарила на праздники. Через две недели, на наши праздники, мама брала свой поднос и заносила Кордалям праздничную выпечку.

Но, кроме этих, сугубо соседских контактов, наши отношения имели, я бы сказал, политическое измерение, когда мой отец и Кордаль (а жили мы через забор) заводили разговор на политические темы. Мой отец становился по одну сторону забора, а Кордаль — по другую, и они начинали ссориться, не выбирая слов. Кордаль кричал моему отцу: «Ты, хлоп, ты, хам»; мой отец предлагал Кордалю поцеловать его в одно место. Я смотрел на это и никак не мог понять: вот они ссорятся, а когда приходят праздники, то относятся друг к другу вежливо. Наши крестьяне, не имевшие образования, вели себя достойно, в отличие от современных, которые хоть какое-то образование да имеют. Невозможно было себе представить, чтобы на польское Рождество наши крестьяне-украинцы поехали, например, в лес за дровами или работали в своём дворе. Они не праздновали польских праздников, но они и не делали чего-то такого, что могло бы нарушить праздничную атмосферу в эти дни. И в таком сосуществовании поляков с украинцами было какое-то чувство такта. Помню, ещё ребёнком я часто думал: «Надо же, ссорятся из-за политики, а уважают друг друга».

Какими были отношения в школе?

Это было очень интересно, в конце концов, речь шла о семилетних детях. Например, учитель говорит: «Михаил, спой „Jeszcze Polska nie zginęła“». А мы на перемене договорились, что будем петь так: «Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi. Jeszcze Polak Rusynowi buty czyścić musi».

«Ещё Польша не погибла, но погибнуть должна. Ещё поляк русину сапоги чистить будет». (Пародия на первые слова польского государственного гимна).

Как я уже говорил, пан Кордаль ссорился с моим отцом. Понятно, что в этих ссорах я был на стороне отца и размышлял над тем, что бы такое назло Кордалю сделать. А у него был довольно большой участок клубники. Наши крестьяне тогда клубнику ещё не сажали. Так что я собрал группу мальчишек и говорю: «Пойдёмте к Кордалю и потопчем всю его клубнику». Но как это сделать, когда грядки с клубникой раскинулись под самыми окнами Кордаля. Мы решили, что проползём по ним на животах. Так мы и сделали. Кордаль слушал у окна радио, а мы вдвоём, потому что другие ребята с нами не пошли, тихонечко по этой клубнике ползём. Мы уничтожили всю клубнику. Мои штаны и рубашка были совершенно красные. Я прихожу домой, а мама спрашивает: «А ты, сынок, где был? Посмотри, на кого ты похож! Как же я отстираю твои вещи?». Приходит мой отец: «Где же ты был?» А я на это с гордостью: «У Кордаля. Я уничтожил всю его клубнику». Папа на это: «А я тебя туда посылал?» — «Нет, я сам пошёл». — «Кто тебя туда послал?» — «Я сам пошёл». На это мой отец снял ремень, и мне сильно досталось. В конце он только сказал: «Чтобы это мне было в последний раз!» Для меня, маленького мальчика, клубника, Кордаль и то, как мне досталось, сплелось в одно целое, поэтому я, как вы можете догадаться, никакой симпатии к Кордалю вообще не испытывал. Правды ради должен сказать, что ввиду того, что я был хорошим учеником, супруги Кордали хорошо относились ко мне в школе. Если иногда я заходил к ним домой, потому что у Кордалей были дети моего возраста, то они всегда приглашали меня на обед. Иногда я ел, иногда отказывался, но в целом наши соседские отношения были хорошими, хотя это и не меняло того факта, что когда речь заходила о политике, то никакого согласия между нами не было.

Каким было материальное положение вашего села?

Наше село было более-менее зажиточным. Что это означало конкретно? У нас было три или четыре хозяина, имевших более 7–10 гектаров земли. Большинству жителей нашего села жилось сносно. Бедствовало, может, с десять семей, которые работали у более богатых хозяев. Они помогали жать хлеб или копать картошку. За один рабочий день хозяин платил им 10 килограммов пшеницы. Общий уровень жизни, может, и не был слишком высоким, но в то же время никто и не голодал. В селе было 145 дворов, среди них 35 польских семей, а 107 украинских; также было три еврейские семьи. На эти 145 дворов приходилось 600 гектаров пахотной земли. В селе была церковь и был костёл. У нас действовали «Просвита» и украинский кооператив, а также польское сельскохозяйственное общество. Здание нашей кооперации было построено из глины и дерева, а здание польского общества — из кирпича.

Какими были отношения между украинцами и поляками, жившими в Книселе?

В целом я могу сказать, что соседские отношения между обеими общинами были толерантными. Однако эта толерантность заканчивалась там, где начиналась политика — в этой точке начинались конфликты. Просто удивительно, насколько точно наши крестьяне различали, какие дела относятся к соседской сфере, а какие — к политической.

Ваш отец был членом ОУН...

Да, мой отец был членом ОУН. Сначала он возглавлял организацию в нашем селе, а позже — районную организацию. Тут я должен добавить, что моя мама была двоюродной сестрой Николая Лебедя. Поэтому связи по националистической линии были в нашей семье очень сильными.

В 1933 году моего отца впервые арестовали. Помню, как полицай, всем знакомый пан Зозуляк, забирал моего отца. Тогда я расплакался и сказал, что убью полицая. В 1938 году, когда возникла Закарпатская Украина, моего отца арестовали во второй раз. Тогда я уже понимал, что между польской властью и украинцами идёт борьба. Мой отец находился в то время в заключении всего два или три месяца, но его там очень сильно избили. Через год после второго ареста началась Вторая мировая война. Во всём нашем селе был только один радиоприёмник, владельцем этого приёмника был пан Кордаль; чтобы послушать радио, люди сошлись со всего села. С той ночи — с 1 сентября я запомнил, как кто-то сказал по радио, что «мы не отдадим ни одной пуговицы». Потом наши говорили, что поляки отдали не только пуговицы, но и шинель. Мы с папой слушали у Кордаля радио до двух часов ночи. После двух вернулись домой, легли спать (я спал вместе с папой под окном). Папа, как всегда перед сном, закурил сигарету. Вдруг мы услышали, что под окнами бегут люди, через минуту кто-то начал стучать в наши двери, наконец их выломали, и в дом ворвались солдаты — познанцы. Познанская полевая жандармерия. Её возглавлял уже упоминавшийся мной Зозуляк, который подошёл к моему отцу и сказал: «Николай, собирайся, ты арестован». Мой отец быстро собрался, жандармы вывели его из дома. Мы с мамой побежали за ним, чтобы узнать, куда же его забирают. Патруль двинулся в сторону кладбища. Как сегодня помню, что я впал в отчаяние — через минуту моего отца расстреляют!.. Однако оказалось, что возле кладбища стояла грузовая машина с солдатами. Только средняя часть грузовика была свободной, она ждала арестованных этой ночью — моего отца и Ивана Тыбора. Арестованным приказали занять место в грузовике, после чего повалили их на пол, и солдаты встали на их тела. Я и по сей день не могу забыть этой картины. Грузовик отъехал. Все последующие дни мама безрезультатно пыталась узнать, что случилось с отцом. Он вернулся домой именно в тот день, когда большевики вошли во Львов. Был очень избит. В конце концов, его приговорили к смерти, потому что обвинили в том, что, выполняя диверсионную работу, он перерезал телефонные провода между Бобркой и Ходоровом. В течение одной ночи диверсанты уничтожили эту телефонную линию. Мой отец совсем не был к этому причастен, но в акции участвовал один человек, который шил моему отцу одежду, и в его записной книжке была записана отцовская фамилия. Именно поэтому отца и арестовали. Как я сказал, его приговорили к смерти, но в это время немцы разбомбили тюрьму, и охранники и заключённые разбежались.

Какими были первые недели советской оккупации?

Через несколько дней после ареста отца в нашем селе появился польский отряд: хорошо обмундированные, хорошо обутые солдаты, блестящие ремни, красивые кони — помню, мне казалось, что это первоклассная армия. Их было примерно двадцать, они немного покрутились по селу и уехали. Наверное, они не успели отъехать и километра, как в село вошёл другой отряд. Поразительное отличие, если сравнивать с первым: маленькие лошадки, вместо сапог завязанные обмотки, никаких блестящих ремней. Я выскочил на дорогу, чтобы лучше видеть: в село въезжали москали (у нас никто не называл их большевиками или советами, все называли их москалями).

И тут произошла вот какая характерная история. При Польше никто не обращал внимания на то, что такие ребята, как я (тогда мне было девять лет), носили шапки или фуражки с трезубцами. Когда мы организовывали праздники, то прежде всего ставили столб, на который вешали жёлто-голубой флаг. Когда был театр, то надо было зарегистрировать пьесу, которая ставилась, в старостве, и если пьеса касалась украинско-польских конфликтов, то на спектакле мог присутствовать полицай, но он не имел права вмешиваться в спектакль.

Так вот, я выскочил на дорогу, чтобы увидеть это странное войско, которое у меня ассоциировалось только с татарами. Во главе этого войска ехал стройный, красивый офицер, которому было, может, лет тридцать. В какой-то момент этот офицер подозвал меня к себе. Когда я подошёл, офицер приказал мне снять трезубец. Я только бросил: «Не сниму!» и убежал домой. Рассказал отцу, что случилось, а он на это: «Хорошо сделал».

Через несколько дней к нам пришёл районный судья и стал требовать, чтобы папа отдал коней, которых привёл с собой из Львова: «Отдайте коней, потому что они государственные». На это мой отец говорит: «Слушайте, когда началась война, поляки забрали моих коней и воз, а я привёл себе из Львова других. Если вы отдадите мне коней и воз, которых забрали поляки, то я отдам вам этих». Судья не хотел об этом и слушать. Вдруг он увидел, что на стене висит трезубец: «Сними его». Папа на это: «А зачем мне его снимать?». Судья начал на отца кричать. Мой отец, хотя и невзрачного роста, был человеком отважным. Он вытянул руку и крикнул на судью: «Вон из моего дома!». Конечно, мой отец не имел ни малейшего понятия, кто такой районный судья. В Восточной Украине никто ничего подобного себе бы не позволил. Но при Польше такие вещи были возможны. Польская полиция осознавала, что существует определённая черта, которую переходить нельзя. Поляк не лез в хату и не пытался в ней наводить свой порядок. При Польше мы могли иметь в хате свой собственный флаг, трезубец, никого это не интересовало. А москали не успели ещё и войти, как начали распоряжаться в наших домах. Так что мой отец выгнал судью из своего дома. Через несколько минут прибежал председатель сельского совета (в то время его уже избрали), наш знакомый, и говорит моему отцу: «Николай, беги, судья хочет тебя арестовать». Вот так мой отец и оказался в подполье. Это специфическое было подполье, его участники следили, не появятся ли в селе москали, когда они появлялись — папа шёл в схрон, когда их не было — папа был дома.

В 1941 году советскую оккупацию сменила немецкая. С приходом немцев правительство Стецько провозгласило Украину независимой.

После провозглашения независимости была организована украинская полиция. Но через несколько недель эту полицию немцы разогнали, начали арестовывать политически активных людей, применять к ним репрессии. Тогда случались случаи, когда немцы проявляли страшную глупость. Например, в соседнем селе Баковцах кто-то застрелил немецкого офицера, который проезжал через село. В ответ на это немцы арестовали более десятка крестьян, завезли их в Стрый и там расстреляли. Это был первый подобный случай в нашей округе. Люди не могли поверить в такое варварство. Это было в 1941 году. Через год или два произошло такое событие: полицаем в нашем селе был некий Юзё (может, это был фольксдойч, а может, и нет), здоровенный мужик, весивший чуть ли не 120 килограммов. Ездил Юзё на мотоциклетке. Мы всегда удивлялись, как эта мотоциклетка выдерживает такую тушу. Юзё был очень брутальным. Припоминаю, как однажды он поймал еврейку (она была из соседнего села; из нашего села немцы вывезли и поубивали евреев ещё раньше), поставил её к стенке и развлекался тем, что стрелял по ней, как по мишени. Помню, я смотрел на это и думал: если бы Юзё попал мне в руки, я бы его убил. Так я тогда думал, но мне было всего двенадцать лет.

Однажды, когда Юзё ехал по селу, кто-то выстрелил в него из здания «Просвиты». Юзя ранило в живот, и я помню, что он ехал на этой своей мотоциклетке почти километр и страшно кричал, в конце концов заехал в реку и там скончался. Но что это означало — убить в селе немецкого полицая? Это означало, что полсела погибнет. Никто не решился подойти к трупу. Он до вечера пролежал в реке. Ночью кто-то забрал тело, а ещё кто-то мотоцикл. На следующий день в село приехала немецкая полиция и начала расспрашивать про Юзя. Во всём селе не нашлось ни одного доносчика, который бы сказал, что случилось на самом деле, хотя у немцев к тому времени уже была своя агентура. Все в один голос говорили, что Юзё проезжал через село и неизвестно куда поехал дальше. Таким образом наше село было спасено.

Если уж говорить о немецкой оккупации, то стоило бы сравнить большевиков и немцев. Москалей у нас никто радостно не приветствовал, зато немцев сначала приветствовали с большой радостью, но с течением времени к ним начали относиться враждебно. Во время немецкой оккупации очень быстро начало развиваться национально-освободительное движение. Уровень политического сознания был настолько высоким, что каждое воскресенье вся сельская молодёжь собиралась в читальне, читала газеты, упорядочивала библиотеку, готовила театральные постановки, пела. Расписание воскресного дня у молодёжи было устоявшимся: сначала служба Божья, потом обед, а после обеда — читальня «Просвиты». Очень скоро, где-то в 1943 году, у нас начали организовывать партизанские отряды. Часть молодёжи ушла в партизаны. Это было, как большой праздник: приезжали какие-то люди, они вызывали 8–10 парней и говорили им: «Пойдёте на боевую подготовку».

Что это конкретно означало, это была своего рода мобилизация? А что происходило, если какой-нибудь юноша не хотел идти на такую подготовку?

Таких случаев, чтобы кто-то не хотел идти на подготовку, наверное, вообще не было. Брали только сознательную молодёжь, которая очень хотела пойти в партизаны. Мне тогда было всего тринадцать лет, но я тоже очень хотел быть партизаном. Желающих было больше, чем тех, кто мог пойти. В конце концов, занятия по боевой подготовке всегда проводили недалеко от нас, а после подготовки люди попадали в отряды. Почти в это же время произошли первые украинско-немецкие стычки. Помню, что была какая-то акция после того, как в Дрогобыче и Стрые немцы повесили немало людей. В моей памяти 1943–1944 годы запечатлелись как период, когда ненависть к немцам росла.

Что в это время происходило с Вашей семьёй?

Когда в 1941 году пришли немцы, мы начали организовывать нашу власть. Папу избрали руководителем районного отдела по делам сельского хозяйства. Впрочем, он был таким руководителем очень недолго, потому что немцам наша власть была не нужна, так что моего отца быстро уволили. Ещё некоторое время отец был политически активным, но ввиду того, что у него было несколько конфликтов с молодыми националистами, примерно в 1942 году он отошёл от политической деятельности. Станичным стал один молодой парень. С тех пор мой отец отошёл в тень. Однако это не меняет того факта, что традиционно в нашем доме бывало немало людей. Припоминаю, как в конце, кажется, 1943 года мельниковцы задумали создать дивизию СС «Галичина». К нам приехал Макарушка, полковник Украинской галицкой армии с 1918 года, чтобы вербовать людей в дивизию. У нас дома началась с ним дискуссия. Мой отец сказал, что он категорически против того, чтобы наши люди шли в немецкую армию и боролись за немецкие интересы. Именно под влиянием моего отца ни один юноша из нашего села в ту дивизию не пошёл. Помню, что после этого разговора с Макарушкой я был очень горд за отца: он победил в дискуссии с таким образованным человеком.

А какими были в это время, в 1943 году, отношения с теми поляками, которые ещё остались в селе? Ведь именно тогда и начался польско-украинский конфликт на Волыни.

У нас такого конфликта не было. Но когда в начале 1944 года пришли вести о том, что произошло на Волыни, мой отец посоветовал пану Кордалю выехать во Львов: «Вы же видите, что творится на Волыни». Кордаль собрался и уехал. Я не знаю, правда ли это, но до нас дошли слухи, что он доехал только до польского села Берездовцы и там присоединился к польскому партизанскому отряду.

До начала 1944 года все политически активные поляки, у которых были какие-то конфликты с нашими украинцами, выехали из нашего села. Впрочем, они уезжали недалеко, в ту местность, где было больше поляков, например, в Ходоров, Бобрку, то есть туда, где была какая-то защита, где можно было выжить. Если же говорить о нашем селе, то на него украинские партизаны совершили только одно серьёзное нападение, может, это было даже не нападение, а экзекуция, во время которой погиб один поляк (это был уже старый человек, не помню его фамилии, но звали его Куба). Это случилось весной 1944 года. На этом украинско-польский конфликт в нашем селе и закончился.

Это означает, что и до конца войны в вашем селе всё-таки жили какие-то поляки?

Да. Из нашего села выехало в город, может, где-то с восемь польских семей. Остальные остались.

В 1944 году фронт приблизился...

Немцы сбежали, в село вошла большевистская воинская часть. Она была совсем не похожа на ту, которая вошла в 1939 году. В новых мундирах, с новым оружием, блестящие ремни. Я был удивлён такой перемене. Они прошли через село, никого не трогая. Через несколько дней я увидел, что к селу подходит какой-то военный, у него на груди висел автомат. Я стою и смотрю, что будет происходить. Этот человек подходит ко мне и спрашивает: «Сынок, ты знаешь, где живёт Николай Горынь?» — «Знаю». — «Так покажи». Я отвёл его далеко в сторону от нашего дома и показал на дом нашего далёкого родственника, фамилия которого тоже была Горынь. Мой собеседник пошёл к тому Горыню, я же побежал домой, чтобы предупредить отца, что его ищут. Папа, конечно же, сбежал. Так начался второй нелегальный период в жизни моего отца. Тот офицер (это был офицер НКВД) пришёл, в конце концов, к нам, но отца дома уже не было.

С того времени мой отец начал скрываться. Как это было? Тогда в селе царило двоевластие. Утром в село приезжал отряд большевиков, около четырёх или пяти он уезжал из села, после этого в село приходили партизаны. И так продолжалось до конца 1944 года. Насколько я помню, обеспечение партизанских отрядов продуктами было прекрасно организовано. Контингенты были чётко распределены на всё село, каждый хозяин знал, сколько он должен дать масла, мяса, пшеницы или муки. Для партизан делали даже мыло. В процентном отношении эти контингенты и сравнивать нельзя было с теми, которые назначали большевики. Был станичный, который эти контингенты очень чётко распределял. Вообще об экономической деятельности украинского подполья надо бы написать книгу.

Между большевиками и партизанами периодически происходили какие-то стычки. Как-то в село вошёл карательный отряд НКВД, он поставил два пулемёта в нашем новом доме, куда мы ещё не успели и переселиться. Оттуда они могли обстреливать центральную дорогу, которая проходила в пятидесяти метрах от нашего дома. Ночью в наше село заехал партизанский отряд, примерно из двадцати подвод. Партизаны вошли в хату, стоявшую на краю села, и спросили, есть ли в селе москали. Те же были с окраины и не догадывались, что в селе стоит советский отряд, который приехал к нам ночью, так что крестьяне ответили, что в селе москалей нет. Партизанские подводы двинулись, а когда доехали до нашего дома, москали открыли по ним огонь из пулемётов. Началась стрельба. Я успел только затащить свою маму, которая была на последнем месяце беременности, под кровать. Через минуту я услышал в школе, которая находилась по соседству, несколько взрывов подряд. Советские солдаты забегали за водой. Ещё через несколько минут послышался гул отъезжающих машин — советские солдаты бежали из села. Наверное, их было где-то со сто пятьдесят человек, партизан тоже было, пожалуй, не меньше сотни. Позже я узнал, что произошло. Командир партизанского отряда, сориентировавшись, что он попал в ловушку, схватил две противотанковые гранаты и бросился к школе, где размещалась основная часть москалей, и прежде чем они успели выскочить из здания, бросил гранаты внутрь. Множество солдат было ранено и убито. Утром, когда я проснулся, то увидел напротив подводу, рядом с которой лежал убитый конь. Ни одного убитого партизана не было. Оказалось, что как только началась стрельба, партизаны вскочили в глубокий ров, который тянулся вдоль дороги, благодаря чему ни с одним из них ничего не случилось. Кажется, только кого-то одного ранило в пятку. Именно с этой стрельбы в нашем селе и началась война.

Через несколько дней в село въехали машины, военные сообщили, что нас выселяют в Сибирь. Мы начали собираться. Нас было трое: мой брат Богдан, тогда ему было восемь лет, я и мама. Всех тех, кого собирались вывезти — примерно двадцать семей — собрали возле здания польского сельскохозяйственного общества. Мама говорит Богдану: «Беги. Иди к тётке, как-то там переждёшь». На маленьких детей никто внимания не обращал, Богдану удалось сбежать. Мама хотела, чтобы и я сбежал, но за мной, четырнадцатилетним подростком, уже следили. Вечером из нас и из жителей соседнего села сформировали колонну. Она была где-то с полтора километра длиной. Солдаты конвоировали нас с обеих сторон. На нашей подводе возницей был солдат. Мы выехали за село, мама в очередной раз начала выталкивать меня, чтобы я бежал. Но как тут убежать, когда рядом идёт солдат за солдатом. И вдруг тот, который вёз нас на подводе, поворачивается ко мне и говорит: «Беги, сынок, если ты сбежишь, то и мама как-то сбежит, а если не сбежишь сейчас, то позже не сможешь — тебя уже слишком бдительно будут охранять».

Так говорил солдат?

Да, это был особенный солдат, он был родом из Винницкой области. Мы доехали до последнего села перед Ходоровом, там я соскочил с подводы и пошёл рядом с солдатами, которые нас конвоировали. Вдруг незаметно свернул во двор, который мы миновали. Я сбежал! Мама поехала дальше, а через два дня она тоже сбежала. Я переночевал в том же селе. Зашёл в первую попавшуюся хату: «Добрый вечер». — «Добрый вечер». — «Можно у вас переночевать?» — «Сынок, а ты откуда взялся?» — «Сбежал из колонны высланных в Сибирь». Я обвёл комнату взглядом, на столе лежали связанные подушки и перины. Оказалось, что мои случайные хозяева тоже бегут, потому что на следующий день и их должны были вывезти в Сибирь. Они взяли меня с собой к соседям.

На следующий день я встал рано утром, чтобы вернуться в родное село. Не успел я и выйти на дорогу, как мне навстречу выехал военный патруль. Они взяли меня с собой и отвели в школу в селе Городище возле Ходорова. В школе было уже полно арестованных. Главным героем среди арестованных был председатель сельсовета. Было видно, что он не может найти себе места. Оказалось, что энкавэдисты убедили его показать то место, в котором скрывается его сын-партизан, взамен на обещание — они подарят сыну жизнь. Этот человек показал крыивку, в которой скрывался его сын вместе со своими товарищами. Когда НКВД нашло крыивку, партизаны начали стрелять, солдаты пустили слезоточивый газ и арестовали всех, включая председателя сельсовета, после чего они привели арестованных в эту школу в Городище. Партизан посадили под забором в том месте, где уже сошёл снег. Вдруг (я увидел это через окно) к сидевшим людям подошёл энкавэдист, замахнулся и со всей силы пнул в лицо сына председателя. Я видел, как у него посыпались зубы. Сразу же после этого солдаты схватили парня за руки и за ноги и бросили его в помещение, в котором мы сидели. Отец бросился к сыну, но тот отвернулся от него. Через несколько минут вскочили солдаты и поволокли парня в соседний класс, где допрашивали партизан. Оттуда доносились страшные крики. Через два или три часа парня снова выволокли к нам — он был без сознания. Отец сидел над ним и всё время плакал.

Вдруг пришёл какой-то капитан и начал расспрашивать людей, почему их задержали. Ну, одна женщина и говорит, что её задержали, когда она шла продать курицу — он приказал её освободить. Женщина была из моего села, так что я и попросил, чтобы она взяла меня с собой. Она не хотела, потому что боялась, что я навлеку на неё беду. А офицер, который расспрашивал меня, посмотрел на меня и говорит: «Иди, сынок». Таким вот образом я и спасся в очередной раз. Вернулся в родное село. Через два дня пришла мама. Чтобы не попасть снова в руки НКВД, мы поехали в соседнее село Ятвяги и остановились у наших родных. Вся наша семья спаслась, включая и отца, который был в лесу.

Двоевластие, о котором Вы говорили, продолжалось чуть ли не до 1945 года, когда советы организовали большую операцию против партизан?

В январе 1945 года большевики организовали большую облаву, которую назвали «красной метлой». Леса и сёла прочёсывали целые дивизии. И вот облавы дошли и до нас. В окрестных лесах началась борьба между партизанами и «красной метлой». Моему отцу удалось оттуда сбежать. Я остался в селе с мамой, отец не мог к нам присоединиться, потому что в то время в каждом селе уже стояли военные. Они задерживались в селе, наверное, где-то на неделю, но таким образом удавалось очень результативно изолировать одно село от другого. Именно в это время у нас закончились все продукты, мама начала меня просить, чтобы я поехал домой и привёз хотя бы свёклы. Я поехал. Взял немного сахарной свёклы, картошки и сразу же отправился обратно. По дороге встретил энкавэдиста: «Куда едешь?» — «Да вот, купил себе немного свёклы и картошки и возвращаюсь домой». Он меня пропустил. В этот раз повезло. Но после этой свекольной диеты я до сих пор смотреть не могу на сладости.

В селе Ятвяги был такой себе заводила Василий. Он постоянно ходил с пулемётом. Однажды отец сказал: «Василий, тебя точно убьют, так что я сделаю тебе гроб и поставлю в сарае». Как сказал, так и сделал. Всё село было возмущено: «Что же этот старик делает, разве ж так можно». Когда в наших местах проходила «красная метла», Василий своим пулемётом сдерживал натиск войск. Партизанам удалось тогда прорваться, но через два месяца Василий погиб. Я был на этих похоронах. Перед тем, как выносили тело, отец наклонился над открытым гробом и сказал: «Так что, Василий, не говорил я тебе, что так будет? Разве смог бы я теперь сделать тебе такой гроб?». И эта картина навсегда осталась в моей памяти.

В 1945 году шла партизанская война, но в то же время начиналась и нормальная жизнь.

После двухлетнего перерыва, осенью 1945 года, я пошёл в седьмой класс. Поскольку я хорошо учился, меня назначили председателем ученического комитета (учком), моя задача заключалась в том, чтобы придумывать антисоветские акции. Например, на Крещение я собирал старост всех классов и отдавал приказ, что на Иордань мы не приходим в школу. Но в школе учились и дети номенклатуры, так что для того, чтобы в праздник не учились и они, мы вместе с товарищами забаррикадировали ночью вход в школу.

В 1946 году в связи с выборами в Верховный Совет, которые должны были вот-вот состояться, наша ученическая организация получила поручение разбросать листовки. Директор школы, бывший майор Гордиенко, созвал старост всех классов, в том числе и меня, и начал расспрашивать, были ли мы причастны к листовкам. Конечно, мы отрицали. На следующий день в туалете появилась надпись: «Гордиенко, готовься к смерти». Вызвали кагэбистов, которые начали проверять почерк всех учеников, к счастью, виновных не нашли. Партизаны поддерживали с нами постоянную связь, нашей постоянной задачей было разбрасывать листовки. В комсомол никто из нас не вступил.

В 1949 году Вы окончили среднюю школу и поступили в университет.

Да, в 1949 году я окончил среднюю школу с очень хорошими оценками. Однако ввиду того, что я не был комсомольцем, золотой медали я не получил. Я решил сдавать экзамены во Львовский университет. Под влиянием Франко я хотел изучать философию, но в то время философского факультета во Львове не было, его ещё раньше перевели в Киев. Остатки философского факультета объединили с филологическим. Итак, я сдал экзамены на отделение логики и психологии филологического факультета. Примерно первого или второго октября перед студентами нашего факультета выступал Ярослав Галан. Я и поныне не могу забыть этого выступления. Это было выступление человека, до глубины души переживающего за судьбу своего народа, понимающего его драму. Через несколько дней после этого выступления пришла весть, что Галан убит. Сегодня, когда открыт доступ к материалам, связанным с убийством Галана, видно, как режим преследовал этого человека перед самой его смертью: его выгнали из редакции «Вільної України», из редакции «Літературної України», лишили многих других привилегий. Конечно, Галан — неоднозначная фигура, он пережил определённую трансформацию, ведь он писал и страшные вещи, например, «Плюю на папу». Однако вероятнее всего, что перед смертью Галан внутренне изменился. После его убийства власти провели во Львове в среде патриотически настроенной интеллигенции массовые аресты.

Тем временем в университете образовались студенческие самообразовательные кружки. Я лично очень много читал. Помню, как совершенно случайно мне удалось найти в книжном магазине двухтомную «Историю дипломатии» на русском языке, изданную в 1947 или 1948 году. Я сразу же поставил на ней свои инициалы. Через какое-то время я познакомился со студентом экономического факультета, не помню его фамилии; звали его Иваном. Именно Иван и попросил меня дать ему почитать «Историю дипломатии». Я дал. Через полторы недели Ивана арестовали. Я был убеждён, что КГБ выжмет из него информацию о том, у кого он взял книгу, ведь там стояли мои инициалы, но Иван ничего не сказал, благодаря этому я и остался на свободе.

На первом курсе я жил в одной комнате с Анатолием Ферчуком — студентом геологического факультета. Однажды Анатолий заявил мне, что идёт на нелегальную встречу, и спросил, не хочу ли я пойти вместе с ним. Я хотел, но считал, что без предупреждения Анатолий не должен приводить на встречу кого-то незнакомого. Мы договорились, что на встречу он пойдёт сам, но предупредит своего собеседника, что в следующий раз приду я. Анатолий ждал более часа, но конспиратор не пришёл. Оказалось, что по дороге на условленную встречу его арестовали. Для того, чтобы вы поняли, какой тогда была атмосфера Львова, я расскажу, каким образом подобные аресты осуществлялись. Тот арест произошёл на Академической улице. Там гуляла молодёжь. Вдруг улицу с обоих концов перекрыли машины, началась проверка документов. Слышны выстрелы, кого-то арестовывают, кто-то отстреливается. Такой была атмосфера во Львове в 1949 году. Впрочем, и за пределами Львова было то же самое. Когда вы ехали домой, железнодорожная милиция проверяла документы и багаж пассажиров.

Пытались ли в университете заставить Вас поддержать новую власть?

Да, конечно, такие попытки были. В определённое время на меня начали оказывать давление, принуждая меня вступить в комсомол, меня вызывали, со мной проводили воспитательные беседы, но я твёрдо говорил: нет. Однажды прихожу домой, а там меня ждёт письмо примерно такого содержания: «Нам известно, что вы не вступили в комсомол, но вы нам нужны, поэтому мы считаем, что вы должны в комсомол вступить». Письмо было анонимное, написанное на пишущей машинке, якобы от имени подполья. Вскоре после этого письма секретарь парторганизации имел со мной разговор, который сводился к тому, чтобы я вступил в комсомол, иначе меня исключат из университета. «Почему всем вам так необходимо, чтобы я вступил в комсомол? Вы поощряете меня, чтобы я вступил, подполье хочет, чтобы я вступил, а я не хочу». Через какое-то время, а это был 1953 год, созвали собрание, на котором меня выгнали из университета.

Что я должен был в такой ситуации делать? Возвращаться домой мне не хотелось, так что я записался в диалектологическую экспедицию, цель которой заключалась в том, чтобы собирать фольклор на территориях, где воевала дивизия СС «Галичина», то есть около Бродов, в сёлах Бонишин, Белый Камень. Я провёл там всё лето, сделал там много интересных записей, после этого вернулся домой и только тогда сказал родным, что меня выгнали из университета.

Однако Вам удалось окончить университет?

К моему счастью, именно в это время ректором Львовского университета стал академик Лазаренко — человек необычайный. В то время он был сравнительно молодым, имел где-то лет 45; был очень талантливым геологом, а его учебник по минералогии был переведён на иностранные языки (немецкий, шведский). Я решил пойти к нему. Начал с того, что совершенно не понимаю, за что меня исключили из университета. «Вы видели приказ?» — спросил Лазаренко. — «Нет, не видел, но ведь было общефакультетское собрание, мне официально сообщили, что меня исключили». Академик посоветовал мне проверить, есть ли по этому делу официальный документ. Оказалось, что никакого документа нет. Именно этого Лазаренко и было нужно: он издал письменное распоряжение декану, чтобы тот допустил меня ко всем экзаменам. С этим письмом я пошёл к своему декану Морозу. Тот скривился: «Если ректор написал, что тебя надо проэкзаменовать, то мы должны это сделать». Тогда я должен был сдать пять экзаменов, все декан назначил на следующий день. Я должен был сдать все экзамены за один день — и я сдал их все на пятёрки. Вследствие этого на пятом курсе я получил повышенную стипендию.

Мой пятый курс пришёлся на 1953 год — год смерти Сталина. В связи с этим событием организовали торжественный приём в партию и комсомол, это называлось сталинским призывом. Меня вызвали в очередной раз и поставили ультиматум: если я хочу окончить университет, то должен записаться в комсомол. Мне стало страшно жаль своего четырёхлетнего труда, и в возрасте 24 лет, когда другие уже выходили из этой организации, я вступил в комсомол и уже без препятствий окончил университет в 1954 году. Однако ввиду того, что моим родственником был Лебедь, в аспирантуру меня не приняли. Я поехал учительствовать в село. Через год стал инспектором районного отдела образования, ещё через год — директором школы. Я работал в сёлах Дрогобычского и Бориславского районов. Но постоянно мечтал о научной работе. Периодически пытался поступить в аспирантуру. И мне это удалось только в 1961 году, когда я попал в научно-практическую лабораторию по проблемам психологии и физиологии труда. Там я и сдал кандидатские экзамены и написал кандидатскую диссертацию.

Начало шестидесятых годов — это время хрущёвской оттепели...

Мир изменился. В Киеве, во Львове также появились люди, которые критически относились к советскому строю. В апреле 1961 года во Львов приехали молодые киевские поэты и критики. В этой группе были: Драч, Винграновский, Дзюба и Павлычко. Их выступления меня удивили: как этим молодым комсомольцам удалось прозреть. Особенно тронуло меня выступление Драча, который декламировал тогда свою поэзию под названием «Куда идём»:

Куди йдемо, яка нас віра жене на кам’яні вітри

Якого виґвалтуєм звіра, щоб з ним загинуть до пори?

Атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці

І сита морда костомахи з кривавим прапором в руці.

После встречи в университете состоялась дискуссия. На ней против молодых выступил коммунистический поэт Шмигельский и сказал, что они — бабочки-однодневки. Я выступил после него и сказал, что эти молодые люди — не однодневки, что они представляют новое качество украинской литературы, что они являются представителями нового течения в литературе в новых обстоятельствах. Далее я говорил, что у нас начался процесс демократизации, а эти поэты являются её рыцарями.

Через несколько месяцев после визита поэтов во Львов приехал Иван Светличный. У нас с ним был очень откровенный разговор. Было странно, что после сталинского периода, когда люди боялись о чём-то говорить даже между собой, вдруг возникла атмосфера взаимного доверия. Тогда я видел Светличного впервые в своей жизни, но мы сразу же начали говорить о том, какие методы могут оказаться результативными в борьбе с советской властью. Я выбирал конспиративную деятельность, Светличный же считал, что в стране, в которой доносы являются элементом государственной политики, только легальная деятельность может иметь какие-то перспективы. Его концепция действия с открытым забралом напоминала мне деятельность наших народников периода шестидесятых годов XIX века. Я пошёл в библиотеку, чтобы проверить, какой была судьба народников. Оказалось, что они действовали примерно 2–3 года, после чего их арестовали. Я поехал к Светличному в Киев и сказал ему, что если в нашем случае будет действовать механизм, который применялся к народникам, то у нас ещё есть время примерно до 1964 года. Тогда Светличный подытожил, что за это время мы должны как можно больше сделать. В разговоре со Светличным участвовал и мой брат Богдан, и мы вместе пришли к выводу, что, несмотря ни на что, надо действовать легально. Тем более, что до нас в 1961 году дошли слухи об аресте группы адвокатов во главе с Лукьяненко, а также группы, которая называлась Украинский национальный комитет (во главе с Ковалем), которые, пытаясь действовать конспиративно, ничего не успели сделать, и даже мы, то есть те, кто интересовался этим делом, ничего конкретного о них не знали. Нам было лишь известно, что были аресты и что были даже смертные приговоры. И это был неопровержимый аргумент против нелегальной деятельности. Наверное, можно сказать, что на группе Лукьяненко и Коваля в Украине закончилась эпоха нелегальной деятельности. С тех пор те, кто решил действовать, делали это официально. Причём, надо прямо сказать, — наша искренность не переходила определённой черты, мы ещё пытались действовать согласно правилу — Богу свечку, а чёрту кочергу. Например, мы критиковали советскую власть, а не советский строй как таковой; мы критиковали колхозную действительность, но не ставили под сомнение саму идею колхозов. Одним словом, мы были частично советскими людьми, а частично патриотами. По сути, мы были решительными противниками советского строя, но у нас ещё не было смелости прямо об этом сказать. И эта идейная непоследовательность, которую мы проявляли, дала о себе знать во время процессов.

Клуб творческой молодёжи, который был создан в Киеве, возглавлял Лесь Танюк. Во Львове руководителем подобного клуба мы решили сделать человека, который стоял немного в стороне от нас — тех, кто составлял радикальную оппозицию. Нашим председателем стал Михаил Косив. Клуб назывался «Пролисок».

Кто был в этом Клубе?

Мой брат Богдан, Михаил Косив, Игорь Калинец, Ирина Калинец, Лариса Крушельницкая, Богдан Козак — актёр театра Заньковецкой, я и другие. В общем в Клубе было почти пятьдесят человек. Мы сразу же установили связи с клубами в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Мы собирались в Доме актёра, там же мы организовывали дискуссии, встречи, поэтические вечера (особенно мне запомнился вечер Шевченко, который имел антироссийский характер). В самиздате быстро появились статьи, например, «Мысли смущённого читателя». А смущённого потому, что говорится одно, а делается совсем другое. Следующей статьёй была статья «Украинское образование в шовинистической удавке». Материалы для этой статьи предоставила работница Министерства образования Евгения Кузнецова, которую потом арестовали, и она погибла в лагере.

Какие в это время были связи между Киевом и Львовом?

Об этом нельзя высказаться двумя словами. С 1961 года мы постоянно поддерживали связи. Во Львове часто бывал Светличный, которому был присущ талант организатора: всё своё время он посвящал налаживанию контактов между разными людьми или средами. Очень важной частью деятельности Светличного было то, что он делал магнитофонные записи поэзии Симоненко, Драча, Винграновского. Эти записи он распространял по всей Украине. И отдавался этой работе полностью. Через его однокомнатную квартиру в Киеве перекочёвывало множество людей, а его жена принимала всех гостей и всех угощала чаем. Светличный практически не имел личной жизни; был период, когда он почти совсем отказался от творческого труда, чтобы иметь время работать для других.

Для нашего движения важной личностью был Сверстюк, который также приложил немало усилий к подготовке различных материалов для нашей группы. В самиздате ходило несколько его очень интересных эссе, например, «Иван Котляревский смеётся», «Собор в лесах», в котором Сверстюк показал Олеся Гончара как выдающегося писателя-нонконформиста. Очень важной фигурой для всего движения шестидесятников был Василий Симоненко. Он также был во Львове в 1961 году, но приехал сам и ни с кем из нас не встречался, просто походил по городу, а позже написал стихотворение «Львов, я тебя понимаю, но и ты меня пойми».

Мы систематически обменивались с Киевом литературой. У львовского историка Ярослава Дашкевича родственники были за границей, и от них, неизвестно каким образом, он получал литературу, посвящённую национально-освободительному движению. Благодаря ему мы начали эту нелегальную литературу читать, а её действительно было много. Кроме этого, мы устраивали коллективное прослушивание магнитофонных плёнок с записями поэзии, которые делал Светличный. Я сам систематически собирал на подобные прослушивания преподавателей торгово-экономического и ветеринарного институтов, а также университета. Эти встречи я организовывал под видом товарищеских вечеринок. Мне кажется, что никогда в истории Украины поэзия не использовалась для политической борьбы с существующим режимом так интенсивно, как тогда. В то время все — от крестьян до врачей, инженеров и учителей — интересовались поэзией. Это была форма протеста против существующего режима. Поэзия же Симоненко играла тогда исключительную роль.

Неожиданно летом 1963 года до нас дошла весть, что Симоненко тяжело болен. Он лежал в больнице в Виннице. Несколько наших людей поехали навестить его. Я тогда не поехал, но когда в декабре Дзюба прислал мне телеграмму, в которой сообщал, что Симоненко умер и в Черкассах состоятся его похороны, я сразу же решил туда поехать. Кроме меня, больше никто из Львова не поехал.

Никто больше не поехал из-за того, что Симоненко был тогда во Львове неизвестен, или люди просто боялись?

Я предлагал поехать на похороны университетским преподавателям, которые знали, кем был Симоненко, но эти люди боялись, что будут иметь из-за этого неприятности; в конце жизни вокруг Симоненко создалась аура диссидента.

Я поехал на похороны в Черкассы. Там очень хорошо выступал Сверстюк, жаль, что это выступление не было никак зафиксировано. Потом несколько слов сказал я. После похорон мы пошли к матери Симоненко. Там Светличный начал расспрашивать, не осталось ли у Василия чего-то неопубликованного. Его мать предложила нам взять все его рукописи. Вообще мать Симоненко очень хорошо нас приняла, хотя раньше никогда нас не видела и знала о нас только из разговоров.

Примерно в это время в Советском Союзе проходила выставка американской технической книги. Выставка экспонировалась в Москве, Ленинграде, потом её привезли в Киев. Главным организатором выставки была Оксана Смишкевич. Сразу, как только выставку привезли в Киев, Смишкевич начала искать с нами контакты. Она привезла немало нелегальных изданий. Оксана была очень смелым человеком. Я был очень удивлён, когда она во время первой нашей встречи в 1995 году рассказывала, как ходила тогда по Киеву с сумкой, набитой украинской литературой с Запада, несмотря на то, что её постоянно пасли кагэбисты. Материалы, которые мы от неё получили, были уникальными, благодаря им мы осознали, какой великой силой является наша эмиграция, каким напряжённым является издательское движение в эмиграции. Оксана поехала тогда также и во Львов, мы договорились встретиться у меня дома. Почти перед самой встречей ко мне пришёл брат моей жены и сказал, что кагэбисты стоят под нашим домом. Мы выглянули в окно — действительно, под домом стоял кагэбист. Брат жены погрозил ему кулаком, тот улыбнулся, но не сдвинулся с места. Тогда моя встреча с Оксаной так и не состоялась.

Первая половина шестидесятых годов была апогеем нашего движения. Клубы творческой молодёжи возникли не только во Львове или Киеве, но и в Днепропетровске, Одессе, Харькове, была также группа и на Закарпатье. Большая часть интеллигенции была заинтересована нашим нонконформистским движением. Единственной его слабостью, как я уже говорил, было то, что мы недоговаривали всего до конца: империю мы не называли империей, не определяли тогдашнюю идеологию и режим как преступные.

В декабре 1963 года состоялась встреча в Брюховичах. Вы и Ваш брат Богдан встретились с Иваном Дзюбой. Что вы обсуждали на этой встрече?

Это была наша первая встреча с Иваном Дзюбой. Раньше я знал его только заочно. В 1959 году я выслал в журнал «Вітчизна» свою статью, посвящённую анализу популярных на то время изданий о Шевченко и Франко, в которой размышлял и над тем, какое влияние оказал на русскую культуру Шевченко. Иван Дзюба, который был в то время редактором в «Вітчизні», напечатал эту статью. Позже мы с Иваном написали друг другу несколько писем, и, наконец, он приехал во Львов. Мы встретились в Брюховичах и довольно долго разговаривали об идейных основах нашего нового (потому что мы понимали, что это новое) движения. Разговор был очень откровенным. Дзюба считал, что лучше всего критиковать существующий режим, принимая его идеологические основы за чистую монету. Он считал, что следует критиковать то, что делает власть, используя то, что она говорит. Именно такой способ мышления и лежит в основе его книги «Интернационализм или русификация?». Я и Богдан, по сути, соглашались с этим, хотя между нами была определённая разница: у нас за плечами был опыт подполья, а у Ивана — Сталинский педагогический институт. И эта разница в опыте выражалась в том, что в то время как мы очень решительно говорили: «Долой империю!», люди с Надднепрянской Украины никогда так решительно не заявляли, хотя, возможно, так и думали. По крайней мере, я никогда не слышал таких острых и решительных слов из уст Ивана Дзюбы, который в разговорах с нами всегда ограничивался критикой недостатков существующего режима. Как я уже говорил, мы раньше оказались у истоков «Интернационализма или русификации?», но нам не удалось эту книгу прочитать, потому что когда Иван её полностью закончил в 1965 году, мы уже сидели в тюрьме.

В начале шестидесятых годов во Львов начал приезжать Черновол, который так же, как Дзюба и Драч, женился на львовянке (Олене Антонив); именно он и привёз статью «Пути и задачи украинского освободительного движения».

Славко Черновол начал приезжать во Львов где-то в 1961 году, сначала на практику в наш телецентр. А «Пути и задачи украинского освободительного движения» он, как мне кажется, привёз где-то в 1964 году. Мы и раньше поддерживали с ним связи, но ввиду того, что он жил не во Львове (тогда он работал на строительстве киевской гидроэлектростанции, где был секретарём комсомола), эти связи не носили систематического характера. Однако, учитывая динамичный характер Черновола, он очень оживлял нашу львовскую общественно-политическую жизнь. Черновол поселился во Львове после своего брака с ОЛЕНОЙ Антонив в 1963 году. Славко поддерживал очень тесные отношения с киевлянами, он работал в киевской молодёжной газете. В общих чертах «Пути и задачи украинского освободительного движения», привезённые Черноволом, были наброском политической программы. Сегодня нам известно, что этот текст написал Евгений Пронюк. Тогда же мы, конечно, об этом не знали. Мы с Черноволом решили поговорить об этих тезисах, а поскольку чувствовали, что за нами следят, то поехали на разговор на окраину Львова. Мы думали, что избавились от «хвоста». Гуляя, мы начали обсуждать текст «Путей...». Когда обошли вокруг какого-то холма, то увидели на его вершине девушку, которая с беспокойством оглядывалась вокруг. Было ясно, что это и есть наш «хвост», наверное, она на какой-то момент потеряла нас из виду. Помню, что я сказал Черноволу: «Славко, нас взяли на заметку и, наверное, нас и подслушивали». Наш узкий круг принял тезисы «Путей и задач украинского освободительного движения» (помню, что о них я разговаривал, кроме уже упоминавшегося мной Черновола, с моим братом Богданом, Феодосием Стараком, Иваном Гелем, бывшим политзаключённым Батуриным).

Какова была суть этих тезисов?

«Пути и задачи украинского освободительного движения» были программой борьбы за независимое украинское государство. Это был первый политический документ самиздата. Ни один из предыдущих текстов, которые ходили в самиздате, хотя они и очень остро критиковали советскую действительность, не пошёл так далеко, как «Пути и задачи украинского освободительного движения». Благодаря этим тезисам наше диссидентское движение приобрело государствообразующий характер. Иван Светличный считал, что этот текст не следует распространять слишком широко, чтобы не вызвать таким образом преждевременного террора со стороны КГБ. Поэтому мы распространили его в узком кругу посвящённых. Помню, что я сам сфотографировал текст «Путей...» и передал Ивану Гелю (у него КГБ и нашло этот текст во время обыска после нашего ареста).

В июле 1964 года к нам приехал Иван Драч. Чтобы поговорить, мы поехали на окраину Львова. Там я узнал от Драча, что он встречался с полковником КГБ, который сказал ему, что нас готовятся арестовать. После этого разговора я «вычистил» квартиру и ждал ареста. Однако в июле никого не арестовали, в августе также было тихо, так что осенью мы решили вернуться к своей деятельности. Эта деятельность основывалась на том, что мы переписывали тексты для самиздата. Мы создали центр, где размножали тексты. Чтобы организовать такой центр (а мы ведь не были зажиточными людьми — я зарабатывал 140 рублей, моя жена 70), мы платили налоги на «украинское дело». Ежемесячно я отдавал на нужды нашего центра 20 рублей. За эти деньги мы покупали фотобумагу (чаще всего мы размножали тексты фотоспособом), писчую бумагу и, наконец, сами пишущие машинки. К концу 1964 года у нас было пять пишущих машинок.

В мае 1964 года в Каневе был организован большой шевченковский праздник. Наш львовский Клуб творческой молодёжи вместе с городским комитетом комсомола решил организовать поездку в Канев на эти празднования. В своём кругу мы договорились, что в Канев стоило бы отвезти тексты, которые ходили в самиздате. Наши машинистки подготовили почти девятьсот экземпляров различных статей, которые ходили по рукам. Одним словом, у нас был целый чемодан материалов. Среди тех, кто должен был поехать, были Иван Гель, Мирослава Зварычевская и я. Предварительно мы должны были передать комитету комсомола список людей, которые поедут в Канев. Из Львова мы должны были выехать 29 мая, но сложилось так, что именно в ночь на 29 мая моя жена родила дочь. В такой ситуации я поехать не мог. Поэтому я попросил Мирославу Зварычевскую, чтобы она забрала этот чемодан с материалами и передала его Ивану Светличному. За Львовом автобус задержали люди в штатском. Они начали требовать список людей, которые едут в Канев. Секретарь городского комитета комсомола этот список им передал. Они его читают, читают и наконец спрашивают: «Где Горынь?» — «Его нет, он не поехал». Когда Зварычевская увидела, что люди в штатском останавливают автобус, то подсунула чемодан ближе к Иванычуку. Она была убеждена, что у него никто не будет искать «крамольный товар». Однако люди в штатском считали, что если меня нет, то и чемодана тоже нет, поэтому в автобусе они ничего не искали. Я убеждён, что о чемодане они прекрасно знали. Они просто не заметили, как я вынес его из дома. Таким образом наши материалы благополучно доехали до Киева и попали к Светличному, а потом их раздали участникам празднований в Каневе. Я думаю, что эта акция в Каневе немного напугала КГБ, поскольку именно после шевченковских празднований во Львове начали массово вызывать людей в КГБ и предостерегать их от дальнейшей деятельности.

В октябре 1964 года к власти пришёл Брежнев, и атмосфера вокруг нас сразу же изменилась. Людям из нашего круга, которых вызывали на разговоры, угрожали, что если они не прекратят своей деятельности, то их арестуют.

Вас также вызывали?

Я был едва ли не единственным человеком из нашего круга, которого КГБ не вызывало. Я понял, что на мне уже поставили крест и меня никто уже не будет предупреждать.

Ещё в 1964 году, накануне ареста, я выработал собственную концепцию украинско-польских отношений. В шестидесятые годы в Галичине были очень сильные антимосковские настроения, естественно, что они отодвигали на задний план прежние антипольские. Для меня уже тогда самым важным были интересы будущего украинского государства, и мне было ясно, что Украина, которая расположена между Польшей и Россией, должна поддерживать с Польшей теснейшие связи, если хочет выстоять перед Россией. Я считал, что мы — поляки и украинцы — не можем постоянно оглядываться назад, не можем бередить старые раны украинско-польских отношений, что мы, наоборот, должны мыслить перспективно. Моя позиция в этом вопросе сводилась к тому, что нам необходимо постоянно сотрудничать, что украинско-польское взаимопонимание (взаимопонимание между странами, население которых в совокупности составляет почти сто миллионов) полностью изменит ситуацию в нашей части Европы — тогда именно наши государства будут задавать тон всему, что будет происходить в Центрально-Восточной Европе. Мне было также ясно, что если Украине придётся искать союзников на Западе, минуя Польшу, то для Украины это будет большой драмой, а для Польши трагедией. Если же поляки, в свою очередь, будут искать союзников на Востоке, минуя Украину, то это станет большой драмой для Польши и трагедией для Украины. Мы должны, наконец, поумнеть. Именно таким образом я аргументировал необходимость украинско-польского сотрудничества на встрече с маршалком Сената Анджеем Стельмаховским (я и до сих пор тепло вспоминаю об этой встрече), когда я был в Польше в 1990 году.

Вернёмся к концу 1964 года...

Рубеж 1964 и 1965 годов был для меня очень плодотворным. Я готовился к защите диссертации, сдавал последние экзамены, печатал научные статьи и наконец организовал психологическую лабораторию на железной дороге. Благодаря последней работе я мог ездить по всей Западной Украине, потому что у меня было удостоверение, которое давало мне право бесплатного проезда. Это удостоверение я, наверное, получил только потому, что КГБ не успело вовремя предупредить моё начальство, с кем они имеют дело. Так что я ездил по Западной Украине, развозил литературу, выступал с рефератами. Именно во время одного из таких путешествий я и познакомился в Ивано-Франковске с Панасом Заливахой.

Мой рабочий день был в то время таким: до четырёх часов дня я работал в лаборатории психологии при транспортном предприятии, с четырёх до семи был на железной дороге, где тестировал машинистов, а после семи шёл в библиотеку Академии наук. В библиотеке я работал до одиннадцати. После закрытия библиотеки заходил в Дом учителя, где работала моя жена, и забирал её домой. А дома меня уже ждали люди, которым я раздавал работу и забирал у них уже перепечатанные материалы. Я не ложился спать раньше часа ночи, а вставать надо было в шесть, семь часов. И вот в какой-то момент я понял, что дольше так не протяну. Я решил поехать с женой на отдых в Крым. Тогда за мной уже постоянно следили. Мы остановились в Феодосии. Каждый день ходили на пляж. Жена любила купаться, я же всё время что-то читал. Однажды, когда жена купалась в море, рядом с нами разместился какой-то мужчина. Когда жена после купания легла на подстилку, этот незнакомец начал с ней здороваться, говоря, что они вместе сидели в лагере в Воркуте. Между ними завязался разговор. Наш новый знакомый, помню, что звали его Славкой, начал к нам приходить. Так проходил наш отпуск, приближался день нашего отъезда. Чтобы купить билет, надо было стоять в огромных очередях, потому что выехать из Феодосии в конце августа — это настоящий ужас, несмотря на то, что в это время года из Крыма в Украину поезда отходят каждые десять минут, но каждый из них переполнен. Наш знакомый Славка заявил, что поможет нам взять билеты. Меня это удивило, и я спросил его, означает ли это, что сам он во Львов не поедет. Он на это: «Да, я уже свою работу выполнил и возвращаюсь самолётом». Я запомнил эту фразу: «Я свою работу уже выполнил». А наше положение было очень сложным, билетов на поезд не было, денег нам хватило только на то, чтобы купить два килограмма помидоров и хлеба, а наличными у нас оставалось разве что два рубля. Славка в какой-то момент сориентировался, что мы можем не сесть в поезд (а как выяснилось позже, я должен был тогда в него сесть), он подошёл к кондуктору и вытащил из кармана какой-то документ (наверное, он думал, что я его не вижу), кондуктор махнул рукой. Тогда Славка подошёл к нам и сказал, что всё устроено.

Вам это не показалось подозрительным?

Конечно, я был уже уверен, что это кагэбист. Но я подумал — какое это имеет значение, так или иначе я должен возвращаться домой, потому что нам уже не на что было жить в Феодосии. Мы сели в поезд, а поскольку билетов у нас не было, я дал кондуктору деньги и попросил, чтобы на станции Пятихатки он их нам купил. Кондуктор купил нам билеты и скрупулёзно принёс сдачу — всю до копейки. Это в очередной раз подтвердило, что наш знакомый Славка был из КГБ; кондуктор был убеждён, что и я из этой же институции.

Поезд тронулся. В нашем купе на верхней полке лежал мужчина, который за всю поездку, а длилась она более суток, не сказал ни слова. В соседнем купе сидел пассажир, «одетый» под галицкого интеллигента периода тридцатых годов: жилет, часы-«луковица» на цепочке. Такой вид имели наши интеллигенты при Польше. Я подумал: и откуда тут такой реликт взялся? Мы сразу же начали разговаривать, а поскольку я был уже в таком состоянии, что мог агитировать против советской власти даже кол в заборе, то начал агитировать и его. Моя жена пыталась меня сдерживать: «Что ты делаешь? Ведь ты не знаешь, что это за человек». Мой собеседник спокойно выслушал меня, он даже пытался что-то возражать, а когда меня арестовали, то я встретил его в здании КГБ. Я был настолько поражён, что даже всплеснул руками: «Слушайте, я и не догадывался, что и вы кагэбист». Одним словом, мой отъезд был устроен от и до.

Доезжаем до станции Красное возле Львова. Моя жена начала одеваться. В Красном поезд остановился, и в наше купе зашёл какой-то мужчина и сел, не проронив ни слова. Я сделал реплику, что не стоит заходить в купе, когда одевается женщина: «Я попрошу выйти!». Он выскочил, как ошпаренный. Помню, что тогда я сказал жене: «Оля, это конец». Не успел я этого и сказать, как в купе вошла целая ватага: капитан милиции и двое мужчин в штатском. «Документы! Вы задержаны». Я спросил, есть ли у них санкция прокурора. Санкций у них не было, но у них был приказ генерал-майора, начальника львовского КГБ Шевченко, чтобы отвезти нас в КГБ. Наш молчаливый сосед по купе, когда те вошли, сразу же к ним присоединился. Они посадили нас в машины, меня и Олю отдельно, ещё одна дополнительная машина ехала перед нашей колонной, а одна позади. В КГБ меня и жену поместили в две отдельные камеры. Олю через три дня отпустили. Я думаю, что её задержали в основном из-за того, чтобы она не наделала какого-то шума вокруг моего ареста. Её держали до тех пор, пока не провели арестов во Львове. Потому что часть людей, как и меня, арестовали 26 августа, а часть — Старака, Косива, Анну Садовскую — арестовали 27 августа. Когда Оля выходила на свободу, то отдала мне те продукты, которые у неё остались: кусок хлеба и, наверное, один помидор. Хлеб кагэбисты мелко порезали. Когда меня вызвали на очередной допрос, я увидел на столе огромный помидор, на котором Оля ногтем выдавила: «Я ничего не сказала». Кагэбисты перехватили эту предназначенную мне информацию. Кагэбист, который вёл мой допрос, сказал: «Михаил Николаевич, вы говорите, что у вас нет никаких тайн, так о чём же это пишет ваша жена?». Во время следствия мы пытались придерживаться такой линии: мы не проводим антисоветской деятельности, мы не являемся врагами советской власти, лишь хотим демократизировать нашу страну, хотим, чтобы особое внимание обращалось на село, чтобы крестьяне перестали быть рабами, мы хотим, чтобы украинская культура развивалась, а украинская государственность укреплялась в пределах Советского Союза. Сегодня я считаю, что, придерживаясь такой линии, мы делали ошибку, уже тогда надо было чётко сформулировать суть дела.

Мне кажется, что в то время власти не хотели проводить массовых арестов. Согласно документам, по этому делу тогда допросили сто двух свидетелей, а арестовали только шесть человек — меня, моего брата Богдана, Мирославу Зварычевскую, Ивана Геля, Михаила Осадчего и Ярославу Менкуш.

Меня чаще всего допрашивали: мой следователь Малыхин, такой довольно неприятный тип, а также начальник оперативного отдела Клим Гальский. Последний писал статьи против Греко-католической церкви, потом он посвятил себя науке и начал делать научную карьеру, переехал в Киев, где работал в Академии наук. Это был человек с размахом. Я не понимал, почему он дослужился только до майора, хотя и был начальником оперативного отдела. Однако, несмотря на это, его подчинёнными были полковники. Меня это так заинтриговало, что я начал об этом расспрашивать, и оказалось, что подобные вещи случались довольно часто.

Однажды меня допрашивал Гальский вместе с каким-то незнакомым кагэбистом, а у меня был принцип: я всегда спрашивал, с кем разговариваю. Так я сделал и на этот раз. Оказалось, что передо мной сидел полковник Горбань, который в 1951 году во время допросов избил до потери сознания мою жену. Её так избили во время следствия, что даже тогда, когда она уже находилась в лагере, ещё три месяца синяки сходили с её тела. Я взбесился, начал кричать, что не буду с ним разговаривать: «Вон с глаз моих, палач!».

В другой раз меня вызвали из камеры, говоря, что со мной встретится ответственный работник КГБ. Когда я вошёл в кабинет начальника львовского КГБ, то увидел за столом очень низенького мужчину. Собственно, из-за стола торчала только его голова. А стол был массивный, чиновничий. Справа сидело шестеро людей, слева — тоже шестеро. Все на одно лицо, все одинаково одеты — одинаковые чёрные костюмы, манжеты, золотые запонки, одинаковые галстуки. Я был удивлён. Что же тут будет происходить, может, они хотят устроить перекрёстный допрос? Говорить начал незнакомец из-за стола: «Ну, что хорошего слышно, Михаил Николаевич?». Я, согласно своему принципу, спросил, с кем имею дело. На это он ответил, что он работник службы безопасности. Я начал настаивать, чтобы он назвал своё имя и фамилию, а также сказал, какой у него чин. «Неужели это имеет какое-то значение?» — спросил незнакомец. — «Да, это очень важно. Потому что как мы можем разговаривать друг с другом, если вы знаете обо мне всё, а я о вас ничего. Если вы действительно хотите со мной разговаривать, то прошу представиться». И только тогда он представился — оказалось, что это был шеф КГБ Украины генерал-полковник Виталий Никитченко. Это было за два месяца до моего процесса. Я понял, что от того, как я буду вести себя во время этого разговора, будет зависеть приговор на процессе. Наш разговор начался. Никитченко говорил на прекрасном украинском языке. Потом выяснилось, что он работал в каком-то институте в Днепропетровске вместе с женой Светличного Лёлей. По образованию он был инженером-строителем. Сначала я пожаловался, что ко мне в камеру подсаживают агентов, и я не имею ни минуты отдыха. Потом Никитченко сказал что-то такое:

– Вы ведёте борьбу с советской властью. Представьте себе: это советский берег, а тот второй — американский. На какой стороне вы хотите быть?

Я посмотрел на него и спросил:

— Почему вы считаете, что я должен оказаться на каком-то из этих берегов? Если уж придерживаться метафоры реки, то есть правый берег, есть левый и центральное течение реки. Моё место в главном течении. Я не подхожу ни советскому, ни американскому берегу.

Потом оказалось, что во время допроса Светличного Никитченко рассказывал ему о разговоре со мной, во время которого я так интересно отвечал на его вопросы, что он пришёл к выводу, что и я свой ум имею.

Однажды я шёл по коридору на прогулку, мне навстречу направлялся какой-то лысый пожилой мужчина с усами, опираясь на палочку. Это был заключённый — за ним шло двое охранников. Я поздоровался с ним, он со мной, но не успели мы это сделать, как охранник начал кричать, чтобы я повернулся лицом к стене. Позже я узнал, что этим заключённым был Григорий Пришляк, который в течение двадцати лет сидел в лагере и которого привезли во Львов на «перевоспитание». Пришляк был одним из руководителей движения сопротивления, недолгое время выполнял функции шефа Службы безопасности УПА. Кагэбисты много говорили мне о движении сопротивления: «Что у вас может быть общего с этими бандитами и т. д., и т. п.». На это я всегда отвечал, что когда десятки тысяч людей борются против них, то тут надо выбирать одно из двух: либо те люди бандиты, либо бандитским является сам народ, если он порождает так много бандитов. Далее я говорил, что партизанская война доказала, что народ в Западной Украине власть не принял.

Наконец следствие закончилось и начался процесс. Власть пыталась создать впечатление, что этот процесс открытый, позже же выяснилось, что в связи с этим в зал суда согнали всех окрестных парикмахеров. Когда я увидел небольшую кучку чужих людей, то с возмущением воскликнул: где мои родители, где моя жена? Меня судили вместе с моим братом Богданом, Михаилом Осадчим, Мирославой Зварычевской. Причём их трое сидело вместе, а меня посадили отдельно. Я подготовил своё последнее выступление и постоянно носил его с собой, потому что трудно было предвидеть, когда настанет моя очередь. Я был решительно настроен выступать твёрдо, поэтому решил сообщить об этом Богдану. Я написал ему записку. Моим охранником был парень из села под Львовом, его звали Иваном. Я попросил его передать записку моему брату: «Если не хочешь, то скажи об этом прямо. Надеюсь, что ты не передашь эту записку судье, что не возьмёшь на свою душу такой грех». Охранник заверил, что записку Богдану передаст. Закончился перерыв, смотрю, моя записка у прокурора. Я не хотел верить, что Иван меня продал, но... В этой записке я написал Богдану, что буду рисковать, и после перерыва прокурор меня спросил: «Ну так что, подсудимый Горынь, вы рискуете?». Я ответил, что да. Тогда прокурор постановил включить эту записку в дело как доказательство, что я агитировал брата, чтобы тот не шёл ни на какие компромиссы. Моё последнее слово было довольно решительным, хотя частично я и признал собственную вину. Это было единственное выступление, в котором была попытка защищать наши позиции. Мне удалось это слово произнести и даже передать на свободу, позже отдельные фрагменты моего выступления были даже напечатаны на Западе. Это выступление оказало решающее влияние на вынесенный мне приговор. Кроме меня, шесть лет заключения тогда получил ещё Михаил Масютко из Феодосии. Кузнецова, которая нам передала материалы из Министерства образования, получила пять лет. Другие получили меньшие сроки: Михаил Осадчий — два года, Гель — три года, мой брат — три года, Зварычевская — одиннадцать месяцев. Что-то подобное произошло и в Киеве.

Именно в этом и заключалась политика Никитченко. Как, впрочем, оказалось, он доживал последние дни на посту председателя КГБ. Очень скоро на его место пришёл Федорчук, а это уже был настоящий палач.

А как отреагировал на ваш процесс Львов? Ведь в середине шестидесятых годов люди ещё не были слишком запуганными?

Люди отреагировали очень активно. Помню, что в здание суда нас заводили не через центральный вход, а со двора, со стороны улицы Пекарской. Под здание суда приходило множество людей, приехали киевляне, среди них Драч, Лина Костенко, Михайлина Коцюбинская. Помню, как я увидел на стене подпись Лины Костенко. Через два дня после начала процесса люди поняли, что нас заводят в суд с Пекарской, и возле милицейского «воронка» змеёй извивалась толпа. Мне казалось, что там было 100–150 человек. Потом говорили, что их разогнали, обливая водой из брандспойтов. Впервые после войны во Львове состоялась подобная демонстрация.

После объявления приговора я довольно долго ждал, пока меня вывезут в лагерь. Всё это время меня держали в одиночке, а это, по правде говоря, я воспринял с облегчением. Должен сказать, что я был любимцем тюремной охраны. Даже тот Иван, который меня предал, позже приходил и становился передо мной на колени. Однажды в мою камеру пришёл один молодой охранник и попросил, чтобы я написал ему несколько сочинений по украинской и русской литературе, потому что он хочет сдавать экзамены на юридический факультет, а он только что пришёл из армии и понятия не имеет, как за это взяться. Я согласился при условии, что он принесёт мне нужные книги. Книги охранник принёс, и я писал ему сочинения. Кажется, я написал ему пятьдесят или шестьдесят сочинений. Мой охранник сдал экзамены по украинской и русской литературе на пятёрки. Когда он мне об этом сообщил, я сказал, что хочу, чтобы он меня отблагодарил и сообщил моей жене, когда меня будут вывозить. Мой охранник на это согласился. Однако я его предупредил, чтобы он был очень осторожен, потому что за моим домом постоянно следят. Его не было неделю. Через неделю среди ночи открылась дверь и в камеру вошёл мой охранник с рюкзаком, набитым до самого верха. Он сказал, что это от моей жены. Я начал пересматривать содержимое рюкзака. В нём были одни лишь тюремные деликатесы: шпроты, сало, сахар и т. д. Охранник был у моей жены — а это значит, что пришло время моей отправки: «Когда меня будут вывозить?» — «Сейчас». — «Что значит сейчас?» — «В пять утра».

Действительно, на рассвете меня отвезли на вокзал. В двух-трёх километрах от Центрального вокзала формировался поезд, к которому прицепили тюремный вагон. Когда я вышел из «воронка», то увидел возле вагона Олю с цветами в руках. Мы бросились друг другу в объятия, успели только поцеловаться, потому что я уже должен был садиться в поезд. Вместе со мной ехал и Михаил Осадчий, который очень болезненно переживал своё заключение. Я пытался его утешать: «Михаил, успокойся. Перед нами великая миссия. Пока украинцы в лагерях, до тех пор Украина ещё не умерла».

Мы приехали в Харьков, где ночевали в местной тюрьме. Чтобы ещё больше подавить, нас поместили в камеру смертников. В камере вместо обычных нар были два лежбища из стальной жести толщиной в 10 миллиметров. Посредине камеры за столиком сидел человек, склонившись на руки. Сверху на него капала вода. Мы с ним здороваемся, он не отвечает, не поднимает головы, я начинаю его трясти, никакой реакции. К вечеру его забрали из камеры. Наверное, это был заключённый, приговорённый к смерти.

Мы приехали в Мордовию, на станцию Рузаевка, где находится пересыльная тюрьма. Это очень маленькая тюрьма, может, там было каких-то десять камер. Из этой тюрьмы открывался вид на широкую зелёную равнину. Я не знаю, понимаете ли вы, как тоскует по зелени человек, который год находился под следствием. Когда я, наконец, увидел зелёные луга, то у меня возникло непреодолимое желание окунуться в эту зелень. Даже камера больше напоминала мне крестьянскую хату, чем тюрьму.

По дороге в лагерь во всех пересыльных тюрьмах нас помещали в камеры вместе с уголовными преступниками. Вопреки слухам, что уголовные заключённые выступают против политических, «воры» принимали нас очень хорошо. Между Харьковом и Мордовией мы попали в камеру, в которой было пятнадцать уголовных заключённых. Когда они узнали, что мы сидим за политику, то удивились. Они впервые встретились с заключёнными за политику. Однако я всё равно очень боялся за судьбу моего рюкзака, наполненного продуктами. В конце концов, я сидел в тюрьме и знал, как там кормят заключённых (а в тюрьме КГБ кормили значительно лучше, чем в обычной). Я решил взять инициативу в свои руки: «Ребята, я еду в лагерь к людям, которые уже сидят по пятнадцать, двадцать лет, поэтому каждого из вас я угощу едой, каждый из вас получит пачку сахара, каждый получит кусок сала». Уголовные преступники были очень довольны, меня начали называть «паханом», то есть хозяином, богачом. Когда я уже разделил угощение, то сказал: «То, что осталось, я хочу довезти до лагеря, поэтому прошу — не крадите эту еду, когда я буду спать». Конечно, они в один голос начали уверять, что им это и в голову не могло прийти. Должен сказать, что они и вправду ничего у меня не забрали. Мало того, они очень хотели отблагодарить меня за гостеприимство, показать, что они нас уважают. И вот в какой-то момент один из них спросил меня: «Съешь тюрю?». На самом деле я не имел ни малейшего понятия, что такое тюря, но чтобы его не обидеть, сказал, что да. Через минуту вор накрошил в миску хлеба, потом повернулся ко мне спиной, что-то сделал, подошёл ко мне, и вдруг я увидел, как брызжет кровь. Оказалось, что тюря — это хлеб с кровью. Мне стало плохо: «Ребята, я вам очень благодарен, но, знаете, я тюрю есть не буду». Они же сели, взяли ложки и эту тюрю съели.

Уголовные преступники перед нами страшно хвастались, для них мы были людьми из другого мира, они хотели нам показать, что и они чего-то да стоят. Чтобы продемонстрировать, что они несломленные, они могли сами себя покалечить. Вообще жизнь и здоровье для уголовных заключённых не имеет должной цены. Я сам был свидетелем таких ситуаций, когда один заключённый зарезал ножом другого, когда тот не вернул ему вовремя карточного долга.

Какой была Ваша первая встреча с лагерем?

Мы сидели в большом — на тысячу семьсот заключённых — лагере в Мордовии. В лагерь мы ехали через густые мордовские леса. Там впервые я и увидел большие берёзовые леса. Это невероятная красота. Когда я смотрел на эти леса, то вспоминал стихотворение Винграновского «Неначе ляля в льолі білій». Я даже забыл, что еду в лагерь. Наконец мы доехали до лагеря, прошли фильтрационный пункт. С другой стороны пункта нас ждало где-то тридцать человек. Я не знаю, откуда они узнали, что мы приедем. Но в лагере все обо всём знали. Ко мне сразу же подошёл заключённый, львовянин Василий Подгородецкий: «С вами хочет поговорить Михаил Михайлович». Я не знал, кто такой Михаил Михайлович, но понял, что в лагере это какой-то очень важный человек. Оказалось, что речь шла о Михаиле Сороке. Его сын Богдан был близким другом моего брата Богдана, я был с ним знаком и знал, что его отец сидит в лагере. Тогда, когда заключённые нас приветствовали, он стоял в нескольких шагах от нас. Был невысокого роста, хорошего телосложения, но когда я посмотрел в его глаза, в конце концов, я же был психологом, то увидел в них безграничную тоску. Вечером мы с ним поговорили. В общем, в первые дни в лагере каждый вечер мы должны были рассказывать о том, что происходит на воле. Сначала я рассказывал своим — украинцам, потом русским, позже грузинам, дальше слушать хотели татары, весь Кавказ, прибалты, Молдавия и даже казахи. Наконец я взбунтовался: «Хватит, ведь у меня нет времени даже письмо домой написать. Вы меня замучаете». Было решено, что я расскажу, что происходит, представителям национальных общин, а они уже перескажут информацию своим. (В лагере больше всего было заключённых-украинцев. В общем «государственным» языком лагерей был украинский. В национальном плане пропорция заключённых в лагере была такой: почти тысяча украинцев и семьсот — людей других национальностей. Из этого остатка — или, как мы шутили, из национальных меньшинств — больше всего было русских — около двухсот, литовцев — по меньшей мере сто пятьдесят; других – эстонцев, латышей, кавказских народов — по несколько десятков человек). Как решили, так и сделали. Вечером после ужина собрался круг слушателей, которым я рассказывал новости. Никто нам ничего не запрещал, а говорил я не в советском духе, однако вокруг нас стояла охрана. Это моё выступление стало началом ещё одного дела против меня.