Интервью Могильного Виктора Николаевича от 13.01.2000, его творческий вечер 21.11.1999, статья «История одного стихотворения» и справка СБУ

В.В.Овсиенко: 13 января 2000 года, на Кутью, в 11 часов, ведём беседу с паном Виктором Могильным. Запись ведёт Василий Овсиенко.

В.М.Могильный: Меня зовут Виктор Могильный, сын Татьяны и Николая. Отец мой родился в 1913 году, мать родилась в 1917 году. Родился я в украинской колонии в Надволжье. Местность та называлась Ставрополь, ныне её переименовали в Тольятти. Где-то мне было года два, когда меня отвезли к моим деду и бабке. Это были родители моего Киева. Они жили на окраине Киева, местность та называлась Чоколовка. Там-то меня и застала война. Во время войны мои родители погибли в вооружённой борьбе с немецкими захватчиками. Я остался сиротой.

Чоколовка — интересная местность, это действительно какой-то островок украинского духа, потому что в послереволюционные времена перед коллективизацией там оказалось много беженцев, бывших повстанцев, бывших кулаков, которые просто поняли, что хозяйствовать им уже не дадут, и, не дожидаясь ссылки на Соловки, они удрали в город, где была тишина, затаились. Работали грабарями, мастерили [неразборчиво], но в них был твёрдый украинский дух, и я что-то взял от них. А собственно диссидента из меня делала жизнь. С одной стороны, я действительно имел какие-то там инстинкты, довольно развитые, плюс сама жизнь, эти контрасты, то, что ты видел. На каждом шагу ты же слышал, что хохлы — предатели, что они то, что они сё. Нам говорилось одно, а делалось другое. А ещё был такой случай. Там у нас усадьба в 14 соток, а рядом была кулацкая усадьба. У того кулака был гектар поля, его раскулачили — руководство считало, что это слишком много. Кстати, этот кулак смастерил — он был кузнецом, — он смастерил плуг и пахал, впрягая в него свою жену и дочь. Вот такой кулак. Ну, ещё интересная деталь. Его внук всё-таки закончил здесь, в Киеве, сельхозакадемию [неразборчиво], специализируется на лесоводстве.

Чоколовка граничит с Чатой Волынской (официально — Пост-Волынский. В.О.), а Чата Волынская — узловая станция, и там был оплот НКВД. В каком плане? Их мощные склады и лагерь военнопленных. Сначала немцев, потом мадьяр. Там был контингент охранников из этих энкавэдэшников. Это же в сороковые годы, 1947-й… В эти годы. Так у них там было приусадебное хозяйство. На том кулацком участке выращивали капусту и другие овощи, охраняли его. Я запомнил, там было двое парней. Один волжский татарин Володька Ховский (?), а один степняк, украинец Николай Карпов. Эти ребята перед этим гоняли бандитов, а потом их перебросили сюда дослуживать. Они заходили к нам то кружку одолжить, то бутылку. Мы контактировали. Рассказывали как-то эпизод боевых действий с бандеровцами. Так я его спрашиваю: «А за что же они воевали, кто ж они такие, эти бандеровцы?» Он говорит: «Националисты». — «За что же они воевали?» Говорит: «За самостийну Украину». — «А что ж такое, — говорю, — самостийна Украина?» — «Ну, — говорит, — это сама по себе, ни от кого не зависимая». Говорю: «А разве ж это плохо, что ли?» — «Да неплохо, но ведь не дают нам». Так что я уже на бандеровщину смотрел, как это называли...

Карикатур тогда много было. Помню, на центральном универмаге нарисовали Франко с топором, Тито с топором, Бандеру с топором, дядя Сэм держит их на коротеньких поводках — так это ж всё-таки влияло на психику… Эти вопросы трудно было выяснить. Хотя мой дед был волостным комиссаром то ли Директории, то ли Центральной рады, то есть патриот был, но когда я ему такие вопросы задавал, то он мне говорил, что ты, слушай, на эту тему не разговаривай, а то повяжут. Ты, говорит, сам присматривайся ко всему и делай выводы, люди ведь не всегда правду тебе скажут, ты смотри, присматривайся и думай. Вот в таких условиях я рос. А поскольку я такой, что до всего докапывался, то и с учителями конфликты были. Я никак не мог найти общий язык с учительницами украинского языка, ничего не получалось. Ну, возьмём хотя бы такой контраст. Лермонтова «к награде» какой-то командир продвигал, а царь собственноручно вычёркивал его. А за что же, собственно, награда? За то, что аулы жёг?

Таких недоразумений у меня в жизни было на каждом шагу. Когда ты смотришь и не кривишь душой, а просто рубишь те сомнения, которые у тебя есть. А если на любую идеологию пристально посмотреть, то там много же будет моментов, которые не вяжутся. И чем убожее идеология, тем она слабее.

Но это всё лирика. Я закончил семь классов, поступил в политехникум связи.

В.В.Овсиенко: В каком это году?

В.М.Могильный: В 1952 году я поступил в политехникум связи в Киеве. Экзамены, правда, разрешили на украинском сдавать, но обучение-то на русском. Ну, вопросы задавал, почему это так. Ответ был такой: «Техникум всесоюзного значения». Мол, вас будут посылать куда угодно на работу. Но тут загвоздка в чём? Практически для меня тайна, каким же образом дети после окончания сельских школ могли поступать в какие-то учебные заведения. Потому что что я там наблюдал? В моей же группе кто учился и закончил? Тот, кто окончил школу на «отлично», — он проходил без экзаменов. Но когда начали учиться, то диктант для проверки писали на русском. Так отличник, паренёк, у которого была медаль, — он сделал около 50 ошибок в том диктанте. А при поступлении обязательно надо было писать русский диктант. Из них практически никто не мог его написать, потому что в селе ему учитель не диктовал «вада», «вазьми», «пайди», «улыбаться», он же ему диктовал «улибатися» и так далее. Так что тут он просто не мог написать. Да, там москали учились, которые сюда приехали, потому что они себя в родной стихии чувствовали. А мне ж пришлось топтаться. Эту математическую терминологию переучивать, физическую и так далее. Ну, знания ж у меня в школе какие были? У меня ж даже учебников не было. Слабенькие знания. Это немного вызывало у меня чувство дискомфорта, что это же издевательство, это же надругательство надо мной: я на своей земле, а меня учат чёрт знает по-каковски.

На втором курсе стенгазету выпускали. Там были старшие ребята, которые после армии пришли, так я тянулся к более опытным — родителей же у меня не было, так я интуитивно тянулся к старшим ребятам. Стенгазета ж — вещь пакостная, её ж используют как средство террора, начинают тебя критиковать. Так мы её забрали в свои руки. Я её выпускал на украинском языке. Единственная была в техникуме. Это мне 15–16 лет. А тогда же я стишки писал, ещё ребёнком, Шевченко читал. Но когда закончил техникум, то поехал в Закарпатье в 1956 году. Послали меня в Ужгород. Там был техникум толерантной связи. Жену оттуда взял из рода Кучмашей, Аврелия, Оронка.

В.В.Овсиенко: А фамилию поточнее?

В.М.Могильный: Аврелия из рода Кучмашей, Оронка, Оронь — это по-венгерски. Это латинский перевод имени Аврелия. Всех выпускников разослали. Но приехал я в отпуск, смотрю: все здесь, в Киеве. А я тем более мог остаться, поскольку дед, фактически отец мой, — ему уже было за семьдесят лет, и бабке тоже. Так что меня бы оставили здесь, но я привык честно играть, по правилам — раз надо отработать, так надо отработать. Так я пошёл в Министерство связи и говорю начальнику отдела кадров: «Слушай-ка, твоя же дочка тоже была по распределению, а ты её оставил в Киеве. Оставляй и меня, переигрывай это дело, я в такие игры не играю». Ну, остался здесь.

Я вообще тогда старался на украинском языке общаться не только со знакомыми, а везде. А раз ты говоришь по-украински, то на тебя конфликты липли на каждом шагу. Я выработал себе такую манеру общения, чтобы она на лирику не тянула, — колючую, меня это не беспокоило, я отпор умел дать. Даже в те времена были люди, которые всё-таки... Как это ни прискорбно, а украинский язык стал неким, как говорится, знаменем. Он, по сути, стал символом сопротивления... Это же действительно патологическое явление, чтобы там в Париже или в Лондоне местный язык стал знаменем борьбы за что-то там. Понятно, когда немцы оккупировали Париж… А тут же суверенная Украинская Советская Социалистическая Республика. Это теперь что-то там можно говорить, а тогда эта коммунистическая идеология считалась исконной. В конце концов, это же и Винниченко писал, что если бы не штыки украинских крестьян и рабочих, то разве бы Москва взяла? Она опиралась на рабочих, их идеология нашла здесь почву. И всё-таки были даже кондукторы, которые в те времена принципиально объявляли остановки по-украински. Встречались и другие признаки, имена, форма приветствия — всё-таки теплился тот дух, жил.

Но дальше же вот стишки, эти литературные студии. Литературные студии — почему я к ним потянулся? Ну вот, царапал стишки, ну и царапай себе, но ведь надо было общаться. Я уже говорил, что мне многое было непонятно, так я старался понять. Анализируешь, и тут тоже, как говорится, не всё сходилось. Как раз культ личности Сталина развенчивали. Сделали из него людоеда. А в то же время говорили, что настоящий бог — Ленин, а это просто от Сталина пошло что-то вредное, что испоганило святую идею. Ну, так я подался в Университет марксизма-ленинизма на исторический факультет, чтобы докопаться до истины, изучить этого Ленина. Я год проучился.

В.В.Овсиенко: Это когда было?

В.М.Могильный: Это шестидесятый год, 1960–1961 учебный год проучился. Брал там первоисточники, эти тома — снова у меня ничего не сходится. Вижу, что это же ложь, это уловки охотника, который хочет поймать жертву, дурит её, как щуку на блесну ловят. Но стихи я уже печатал. Издательство «Днепр» напечатало подборочку. А в Одессе вот были месячные семинары творческой молодёжи, так и меня порекомендовали. На первый семинар в 1961 году попал я туда, в Одессу. Он, наверное, был самый продуктивный. Участниками этого семинара кто был? Анатолий Шевчук...

В.В.Овсиенко: Из Житомира.

В.М.Могильный: Из Житомира. Он брат Валерия, не такой известный, но интереснейший человек, что и говорить. Винграновский Николай был, но недолго, где-то недели две. Был Леонид Тындюк из «Молоди Украины», Валерий Юрьев из степной Украины, он уже умер. Борис Демкив, Юрий Коваль — ответственный секретарь «Жовтня» — журнал во Львове был, сейчас он как-то иначе называется.

В.В.Овсиенко: «Дзвін».

В.М.Могильный: «Дзвін». Михаил Бахтинский, Иван Ильенко молоденький, говорят, умер уже. Ещё несколько человек. А руководителями были Владимир Пьянов и Борис Буряк — интересные люди. Следующий же семинар, в следующем году, — Ирина Жиленко о нём писала, как там её клевали, и мне было просто дико это читать. Туда, в основном, попали воспитанники районных газет, выдвиженцы, так что можно было представить… И у нас было несколько, как говорится, волкодавов, но не было такого духа, чтобы ярлыки кому-то вешать. Дёргали за технические неумелости и так далее.

Так оно крутилось, те стишки писал, что-то там исправлял — какой-то культуры набирался.

Но дальше же что оно делается? Студий тех было немало. Была литстудия «Молодь», но это ж корытная студия, она же при издательстве, там примелькался, редакторы же ходят, так ты какие-то знакомства заводишь. В творческом плане она практически ничего не давала, такая она была — забронзовевшая. «Сяйво» же была в парке имени XXI съезда.

В.В.Овсиенко: Как он теперь называется?

В.М.Могильный: Не «Нивки» ли? Трудно ответить… Это же возле метро «Берестейская», там дача Хрущёва была, а до того она вроде была дачей Любченко. Местность ничего и студия там же, руководитель Гельман был — такой положительный еврей, он сам педагог. Среди них есть люди, которые понимают, что молодёжь же не будет ходить на все 100 процентов по струнке. Ну, там привыкли, что обязательно есть студийный антураж, что есть какие-то «уши», есть ритуал такой, что студийцы каждый раз составляют список, кто присутствовал, все знали, для чего, и так какой-то иммунитет вырабатывался. Но нас же сотни были. Однако сколько ты ни пиши, а монополия же была на печать. Если хотел ты тогда напечататься, то ты должен был слушаться своего внутреннего цензора, он в тебе сидел. Он тебе говорил: пиши там про цветочки, или то, или сё, а этой темы ты не затрагивай. А если зарывался, то пожалуйста. Я никогда на них не сердился, что они не печатали меня так, как мне хотелось. Но что-то же всё-таки печатали. Я говорю, что действительность сама провоцировала человека на какие-то рефлекторные действия.

1965 год, весна, день весеннего равноденствия. Где-то 24 марта или что… Я думал, что 22-го… Я тогда работал в институте Патона в лаборатории электротермии, шефом моим был Алексей Булыга, он умер, интереснейший поэт был. Эта лаборатория была возле метро «Арсенальная». И вот мы с ним на станции метро «Большевик» вышли (она тогда конечная была), зашли в «Молодь Украины». А там как раз интересный подобрался контингент редакторов, литработников — прогрессивные ребята. Кстати, их потом разогнали, аннулировали их военные кафедры, замели в армию, а потом разбросали по Украине. Кое-кто зацепился, как Дмитрий Степовик, — тот как-то проскочил, сейчас на христианской истории специализируется. Говорят, что должен быть на станкозаводе имени Горького вечер памяти Шевченко, там и Дзюба будет, и ещё что-то такое. Так мы пошли на этот вечер. А эта студия «Сяйво» существовала под патронатом Жовтневого райкома партии, а Жовтневый район тогда охватывал и нынешний Ленинградский, то есть Святошино, и всё охватывал, потому что и станкозавод ему принадлежал. Вечер должен был состояться в клубе этого станкозавода. Вижу, там Дзюба стоит, ещё кого-то увидел, поздоровался. А руководитель литстудии Анатолий Яковлевич Гельман и несколько студийцев возле него стоят и чего-то ждут. Я спрашиваю: «А что такое?» Гельман мнётся, не говорит. А тут какой-то мужчина, такой суетливый, к нему: «Он не из ихних?» — Гельману. А Гельман говорит: «Он наш». — «Да вот, понимаешь, тут уж слишком много собралось тех, которые на украинском языке разговаривают, никакого ж вечера не будет». Ну, а литстудийцы тоже ребята не лыком шиты, говорят: «Так давайте им дадим бой!» — «Никаких боев на каком-то там году советской власти!». Это сейчас улыбаешься, оно ж как анекдот воспринимается, а тогда оно за душу хватало, как сто чертей. Мало того, что вечер памяти Шевченко проводится в кои-то веки, чуть ли не в конце марта. Он был бы проведён на высоком уровне, и, как ни крути, Шевченко же всё-таки работал на их идеологию. Нет, тут какой-то самодур выскакивает из кустов. Ну, что ж ты будешь делать? Группа пошла себе, но хор, кажется, «Жаворонок», свернул в парк Ленинского комсомола, где этот с молотом стоит... А там, когда я уволился с Центрального телеграфа, у меня долгая заминка была, я не мог работу найти. Мне помог Гельман, я стал заведующим читательским павильоном, он мне платил карбованцев 60. Там такая лощинка, низинка. Хор стал, пропели они «Заповіт», «Думы». Здорово, красиво звучало. А уже тут машины наехали, дружинники с сине-красными повязками. Я впервые увидел, где они таких набрали? Как будто какая-то национал-коммунистическая украинская гвардия. «Бобики» той милиции наехали. Что ещё петь? А тогда Василь Стус говорит: «Так что ж мы будем только петь? Вы же видите, наша милиция приехала, чтобы нас хулиганы не трогали, так давайте о чём-нибудь и поговорим, может, кто-то стишок какой-нибудь прочитает». Ну, мудрый человек, он на них бочку не катил — говорит, видите, как мы чтим память Шевченко, как ни говори, торжественный же момент. Тогда там стишки начали читать. Булыга, помню, читал, ещё там кто-то читал. А на мне плащ был лёгенький, и я ещё постригся. Холодно мне было, я, как щенок, дрожу. Кто-то дал мне шляпу, ну что тебе шляпа нагреет… А ребята говорят: «Иди и ты прочитай стих». Так я встал и прочитал «Фрагмент» свой и «Ветер». Во «Фрагменте» есть такие строки, что там обрез фигурирует и синеглазые москали. А в «Ветре»: «а в городе без бури задыхаются флаги». Ну, оно там что-то в контексте немного нервы щекотало. Потом начали сопли жевать, что я москалей призывал резать.

Заседали в субботу и в воскресенье. В субботу заседал райком, в воскресенье горком. Они там на уши становились. Но трогать меня не трогали. Потом докатилось, что-то они там капнули, потому что Булыга говорит: «К Хренову тебя вызывают, — это академик, руководитель лаборатории электротермии. Булыга тоже стишки читал, но не было у него тех москализмов. — Так ты там с ними ласково поговори». — «Да, — говорю, — как я буду ласково говорить — в душу наплевали, и ещё я буду ласково говорить?» Так он сам пошёл, поговорил, говорит, что эти поэты — они же извращенцы. А кто же будет за такие деньги такой объём работ выполнять? Это же какая-то наука, техника, там нужен результат, а не идеология. Так оно так и замялось. Но агентура же кругом есть. Спрашивают, что же делать с этим Могильным? Так партийные инстанции ответили: «Делайте что хотите». А Булыга как раз раком заболел, это конец 1965-го. Он в начале 1966 года умер, в феврале. Так они сократили меня, но на следующий же день взяли другого человека на моё место. У меня уже какие-то связи были, на что-то путное я не мог устроиться, но электрослесарем на «Ленкузницу» меня взяли два еврея, я им обоим помог диссертации сделать. Так оно и крутилось. Это, так сказать, один мой такой подвиг.

Теперь другой случай. Была традиция класть цветы к памятнику Шевченко 22 мая. Разумеется, эту дату надо праздновать, но я не сторонник идолу класть цветы, потому что изображение — это всё-таки идол. Я считаю, что как и Бога, так и образ героя надо иметь в сердце, в душе. Но поскольку там собирались свои люди, то уже был микроклимат. Правда, он был нафарширован ушами, но доминировал свой дух. А поскольку я заядлый курильщик, то стал сбоку, курю себе. Ситуация накручивается. Декламирует паренёк из театрального института. А они провоцировали. Шли солдатики, «Спидолу» слушали. А какой-то там милицейский чин подозвал их и говорит: «Вы на полную мощность включите и в толпу». Я с тем солдатиком переговорил, говорю: «Что ж ты, шавка какая-то, что ли? Что, он тебе начальник, какой-то там мент? Ты идёшь там себе, деваху какую-то кад-ришь — так иди себе». Ушёл. Ну, так вот студентик читал, а там идут «братья с Востока» — строки, а тут две шеренги милиции. Сняли его, тянут куда-то. И вышло так, что я же стоял сзади, а когда все развернулись, то я оказался впереди. Возгласы возмущения начались. А тут какая-то морда — хоп, руки мне к туловищу прижала и как куль соломы, как сноп схватил меня, понёс перед собой и кричит: «Кто фашист? Кто фашист? Кто фашист?» И этим перегаром дышит в затылок. Но здоровая морда. Доносит меня до автобуса, а там уже, вижу, тоже кого-то схватили, я последний был. Подводят их за руки, а там два таких здоровенных громилы хватают за волосы и втаскивают в автобус. А я ж был стриженый, так что меня не за что было ухватить. Кричит: «Сидеть! Сидеть!» — таким левитановским голосом. Я сразу смекнул, что 15 суток дадут — неприятно. Но вижу, что толпа, которая там собралась, трусцой начинает бежать, добежала до этого автобуса — и тот левитановский бас сорвался на фальцет, кричит: «Закрывай! Едь! Едь!». И они удрали, не напаковали автобус, а хотели ж, наверное, побольше туда привезти. Ну, привезли… Отделение милиции было возле памятника Щорсу, там сейчас какие-то дома, с одной стороны Ботанический сад, а это с той стороны.

В.В.Овсиенко: Это на бульваре Шевченко?

В.М.Могильный: На бульваре Шевченко. Ну, как говорится, милиция была заложниками. Они понимали, что мы не делали ничего непристойного. Услышали мы какие-то голоса: «Выходите, садитесь в машину». Очень вежливо. Правда, когда приехали в отделение милиции, то тот громила тоже вежливо говорил выходить. Но тут вежливость была какая-то немного другая, не официальная. Сели в машину, привезли нас на площадь Калинина, нынешний Майдан Независимости. Тут несколько десятков людей — Николай Плахотнюк, Надежда Светличная, ещё кого-то, может, я узнал. Спрашивают: «Это все?» Говорю: «Вроде все».

В.В.Овсиенко: А сколько вас там было?

В.М.Могильный: Там спорят, четверо или пятеро. Мне казалось, что четверо, может я себя не считал.

В.В.Овсиенко: А вы помните фамилии тех людей, что были задержаны?

В.М.Могильный: Да откуда, я же никого не знал из тех людей. Там один паренёк был, мы с ним разговорились, так он оказался евреем, говорит: «Я просто так, ради любопытства». Плахотнюк докапывался до этого, там какое-то же письмо писали, где-то фиксировали фамилии, но мне же об этом речи не шло.

Это же уже май, день длинный, может, часов где-то между девятнадцатью и двадцатью они нас схватили. А выпустили, наверное, в начале следующих суток. Это 1967 год, как раз альманах «Витрила» меня напечатал, положительная рецензия была на мою книжечку «Жёлтая улица». Тогда «кассеты» выпускали, несколько сборников в пакете. А потом возвращают мне рукопись большего сборника. Если бы ж они правду написали, а я же доверчивый человек. Так я пошёл в издательство. Виль Грымич там был за директора. Он всё-таки литератор. Директором там, кажется, был какой-то свадебный генерал. А с этим можно о чём-то говорить. Что-то он пробовал крутить, а потом говорит, что это не от него зависит — вот есть ЦК комсомола, там и выясняй. Ну, пошёл я к Тамаре Главак — то же самое, что Кравчук был в компартии.

В.В.Овсиенко: Она была второй секретарь ЦК комсомола по вопросам идеологии.

В.М.Могильный: А, ну, значит, даже выше Кравчука.

В.В.Овсиенко: Но в ЦК комсомола, не в партии.

В.М.Могильный: Говорю, так и так, что ж такое? Она пробовала там суетиться — да нет, куда же посуетишься. «Языческие мотивы»... Говорю: «Да это же хорошо, языческие мотивы — это ж, считай, атеистическая пропаганда».

В.В.Овсиенко: Она что, по-русски говорила с вами?

В.М.Могильный: Она со всеми по-русски разговаривала, но иногда могла что-то по-украински сказать. Они так, как колхозные бригадиры были: колхозные же бригадиры во всех колхозах разговаривали на русском языке. Как с собаками разговаривают на русском языке и сейчас, в независимой Украине. А потом говорит: «Да нет, надо ж туда стихов, которые бы засвидетельствовали твою лояльность». — «Оно-то так, — говорю, — но какая ж может быть лояльность? Вся моя жизнь о том свидетельствует, меня ж не из Америки привезли». — «Ну, — говорит, — дай несколько таких стишков, тогда пойдёт». Я прикинул: это же глупости. На том оно и оборвалось. Вот события в Чехословакии… Я статейку напечатал «Договориться надо» о букве Ґ. Когда реставрировали коммунизм в Чехословакии, то они жалели, что погорячились, напечатав эту статейку. Вот такие мои подвиги.

Когда я на «Ленкузнице» работал электрослесарем, электромонтёром, то несколько раз меня посылали в командировку. В Выборг один раз послали, раз в Ташкент послали, как раз накануне 22 мая. Я потом у Касьянова прочитал, что это у них был такой метод воспитания: партия спускала директиву, кого на вторую смену послать в этот день, кого в командировку. (Касьянов Георгий. Несогласные: украинская интеллигенция в движении сопротивления 1960–80-х годов. — Киев, Лыбидь, 1995. — 254 с.). Это же, представьте, какая демонстрация силы: они могли с человеком играть, как кот с мышкой — или так, или этак. Это был 1967 год, 22 мая, Плахотнюк организовал поход в ЦК. Там их где-то перегородила милиция и навстречу к ним вышел в вышиванке сам Головченко, министр внутренних дел. Гражданская одежда, в вышиванке, и говорит: «Я же член Союза писателей, — по-украински разговаривал, — да что вы, разойдитесь. Разберёмся, ребята погорячились, уже поздний час».

А то он у нас, на «Ленкузнице», объявился и там что-то рассказывал. Я ему тоже записочку написал, что, слушайте, 22 мая ваши ребята будут горячиться там, это же уже было. Он принялся её читать, а возле него какой-то полковничек: «Тот, кто это написал, вот закончим этот разговор, подойдёте, мы вам детально объясним». Ну, хорошо, я остался ждать объяснения. Но это же было после работы. А большинство его атакуют чем? Это же «Ленкузница», там были свои порядки. Ты закончил ПТУ, неважно, что оно при «Ленкузнице», но ты нигде не прописан, ты где-то там болтаешься. Забрали тебя в армию — ты там болтался. Вернулся, тебе дали койко-место в общежитии, а прописки нет. И что? Ты дальше болтаешься, а чтобы встать в очередь на жильё, надо иметь пять лет киевской прописки. Так он ещё лет пять кантовался без прописки. Там десятки таких бросились к Головченко выяснять эти вопросы. И каждый же там что-то объясняет, это же жизненное. Ну, одного я переждал, второго, третьего, а потом вижу, ну, что ж я там от них услышу? Это же просто подначка. Так я повернулся да и пошёл домой. Но проходит несколько месяцев, звонят мне на работу, к начальнику цеха вызывают, говорят, телефон городской. Беру я трубку, а там говорят, что из Областного управления госбезопасности — назвали место где-то возле Театра юного зрителя, — зайдите после работы к нам, тут есть дело.

Ну, зашёл. Показывают мне эту записку. Мол, вот какие мы мудрые, вычислили. Ну, что ж ты будешь говорить. Мне б ваши возможности, я б за десять минут вычислил. «А чего подписи нет?» — «Да, — говорю, — вроде ж не заведено в этих записках ставить подписи. Если это преступление, то давайте я сейчас поставлю. Он же мог спросить, кто это написал, так я бы встал, я же сидел в первом ряду, не прятался». Говорю: «А какого ж чёрта меня паковали? Хотя бы извинились, что ли». Тогда говорят стишки, тексты написать. «Да, — говорю, — я не помню». Но объяснение какое-то я должен был писать. Что-то я там написал, но, говорю, меня больше свербит то, что я могу подписаться на «Голос Якутии», а не могу подписаться на это украинское варшавское «Слово» и пряшевскую «Жизнь» или что-то такое, это же социалистическая Чехословакия.

Это был 1972 год. Как раз Холодного они закрыли (20 февраля. — В.О.). Один из них проболтался, пытался раскрутить меня, что, мол, Холодный бочку на меня катит. Не знаю, как бы я поступал на его месте. Мы же немного в другом положении. Вот так разошлись. А потом же — ну, что ты будешь делать, они же, как говорится, бьют и плакать не дают.

Какие-то там стишки царапались, в семьдесят восьмом вот «Життєпис» нацарапал. Жена у меня с сорока лет уже тяжело болела — сердце, инфаркты один за другим, головы я не мог поднять, крутишься по инерции. К тому же статус рабочего — ты же оторван от всего. Студии тогда позакрывали, а то же можно было, хоть и старый, туда ходить.

Видите, я акцентирую, что практически нигде я инициативы не проявлял, ситуация меня сама находила.

Филателией я интересовался. Я начал искать письма из «учреждений». Там же значок писали — «учреждение». Потому что есть раздел филателии — коллекционирование писем из мест лишения свободы. В СССР котировались только письма заключённых из нацистских концлагерей. А в мире они все котируются. И в СССР демонстрировались письма на филателистических выставках, так там марочку с Гитлером другой марочкой заклеивали, нежелательно было демонстрировать. А за границей демонстрировали все письма. Я несколько писем достал, у меня были связи с филателистами на Западе, с украинцами. Я через Чехословакию, через Польшу в Америку им несколько писем переслал и они там их демонстрировали. Там что-то у них и своё было. Это же всё-таки документ, который разоблачает ГУЛАГ. Олесь Шевченко активнее был, всё-таки был ответственным секретарём «Биохимического журнала». У него был выход на УГГ, УХГ она тогда называлась.

В.В.Овсиенко: Украинская Хельсинкская группа.

В.М.Могильный: Хельсинкская. Я уже не помню, что побудило, но факт, что мы с ним пошли к Оксане Мешко. Тогда уже всех ребят пересажали, осталась одна Мешко и, как говорится, номинальные члены, которые где-то там сидели. А уже ж и Руденко посадили, и Бердника, ну, кто тут был. А у меня машинка «Москва» была, у меня её попросили. Потом её у меня отобрали, потому что шмоны были. Они разговаривали, там у неё был «русско-русский разговорник».

В.В.Овсиенко: А, знаю. (Прибор с плёнкой, на которой писалось палочкой. А потом плёнку отрываешь — надпись исчезает. — В.О.)

В.М.Могильный: Взял я тот самый меморандум...

В.В.Овсиенко: Меморандум Хельсинкской Группы?

В.М.Могильный: Да, и Декларацию, перепечатать. Вот я взял, перепечатываю, ну и «Свободу» же слушаю. А ни одна собака не тявкает, что уже наши сидят. Только о евреях русская «Свобода» рассказывает, а у нас будто ничего нет. Я говорю: «Кум, — а Олесь Шевченко мой кум, — слушай, у тебя же какие-то там есть в Москве связи, так я его переведу на русский, а ты попробуй как-то оттарабанить туда эти материалы. Ну и на словах объяснишь, что уже нет украинской Группы, осталась одна Мешко и эти сидельцы. Потому что, — говорю, — что ж мы можем сделать, где ж тут, в Киеве рыпнешься?» Ну, так он всё-таки сделал это.

В.В.Овсиенко: Что, вы всё-таки перевели Декларацию и Меморандум?

В.М.Могильный: Перевели, и он отвёз и отдал жене Григоренко. И на второй день уже тарахтят по радио, что все сидят. Мешко всполошилась, у неё там какие-то свои планы были, но это дело мы сделали.

Тогда там тоже историйка была. Приходит Олесь ко мне, приносит кусок экранированного кабеля и говорит: «Ты специалист, что это может быть?» Я говорю: «Это экранированный кабель, антенна, может, телевизионная». — «Да нет, — говорит, — это не антенна». — «А что?» — «Да, — говорит, — сосед надо мной поменялся квартирой. Так новый сосед паркет перекладывал и нашёл там вот такой жмут кабелей, который шёл ко мне, а там ещё пять под паркетом вбок расходились». Так он спросил, что ж это тут за кабель. А я говорю: «Да я же его не проводил». — «Да вот, — говорит, — потянул его и вырвал. Сволочи, — говорит, — подслушивающую технику присобачили». Ну, я начитался детективов, что там «жучка» ставят величиной с пшено, а тут на тебе... Ну, не лезет ни в какие ворота. Это же они должны были с предыдущим хозяином согласовывать, а это же лишнее, потому что за молчание надо платить — нет, не укладывалось в мою логику. Так я говорю, что это, кум, у тебя что-то не то, ну, кабель-то действительно качественный, но на нём же не написано, для чего он, может, таким же кабелем монтаж сделан в этом радиоприборе.

Так оно крутилось-крутилось, а потом же 31 марта 1980 года, только я переоделся, когда на работу пришёл, — вызывают меня к начальнику цеха, говорят, в отдел кадров меня зовут. Я же одет в рабочую одежду, ну, а он же знал, куда меня зовут, говорит: «Ты бы переоделся уже в чистое». — «Да, — говорю, — так что ж мне?..» Он промолчал. Ну, ты же себя лучше чувствуешь, когда ты в рабочем. Захожу я к ним, они дают мне ордер, чёрт знает, какой, я его читал, слова все понимаю, а смысла — нет. А надо ж вида не подавать. Говорят: «Поедем к вам домой». Наверное, это был ордер на моё задержание. Посадили в чёрную «Волгу», привезли сюда, что-то такое говорят — «отводящие вопросы». Привезли, спрашивают: «Есть ли у вас материалы, которые касаются дела Хмары и Шевченко?». Ясное дело, нет ничего. Так они искали-искали, что-то понаходили.

В.В.Овсиенко: А что они понаходили?

В.М.Могильный: Ну, что они понаходили? Забрали все рукописи, дневник у меня был, самиздат какой-то там был, письма были.

В.В.Овсиенко: А что было из самиздата?

В.М.Могильный: «Серед снігів»...

В.В.Овсиенко: «Среди снегов» Валентина Мороза?

В.М.Могильный: Да. Николай Холодный, какая-то его непроизнесённая речь, «Меч Арея» даже забрали.

В.В.Овсиенко: Книжку Ивана Билыка?

В.М.Могильный: Да. Пару каких-то журнальчиков, машинку печатную. Жалко мне дневника. Хотя он у меня непоследовательный, не каждый день нотировал.

Ну вот, это дело крутнулось, хотят из меня свидетеля сделать.

В.В.Овсиенко: Свидетеля на суде Шевченко и Хмары?

В.М.Могильный: Да.

В.В.Овсиенко: Так что, аж во Львов вас вызывали? Где суд был?

В.М.Могильный: Суд был во Львове. Дважды повестку присылали. Один раз аннулировали телеграмму, что-то у них не стыковалось, а во второй раз я там уже был. Да разве это суд? Это чёрт знает что. Там из ПТУ пацанов нагнали в качестве зрителей, а даже родных не пускали.

В.В.Овсиенко: О чём вас там допрашивали?

В.М.Могильный: Да они глупости у меня спрашивали. Там одна интересная штука была. Они Олесю инкриминировали участие в издании «Украинского вестника», инкриминировали распространение антисоветской литературы — кому-то он «Историю» Дорошенко дал. Давал и мне, но я же не фигурировал, так они нашли другого персонажа для солидности, который подтвердил этот факт. А этот случай с УГГ — они его не ворошили. В частной беседе они говорили со мной на эту тему, смеялись, как Мешко всполошилась, когда пошла информация за границу, она же тут весь Киев поставила на ноги. Ну и говорили: «Вы же с Олесем были у неё?». Ведь возник вопрос, что я перепечатал: «Где ты взял?» Говорю: «У Мешко взял, откуда и перепечатывал». — «А с Олесем были у неё?» — «Да, — говорю, — я не помню». — «Это всё понятно, — говорит, — мы же не слишком допытываемся». Не стоял вопрос: вот перепечатывал, а куда те экземпляры дел, что пошёл же экземпляр в Москву? Этот вопрос не стоял. Это тайна. Какая тайна? Просто они прозевали Олеся. По всем законам логики, они должны были не выпустить его из Киева. Поэтому маскировали это событие. Мог быть такой вариант. А другой кагэбэшник мне интересную мысль подкинул, когда я уже брал справки, говорит: «Да они же действовали не самостоятельно — они действовали по московскому сценарию. Им сказали, вот играйте в таком ключе, вот они и разыграли всё это представление». Уже «Вестник» лет пять не издавался, а они что-то старое раскрутили. Олесь давал мне этот «Вестник», я должен был бы подтвердить это как свидетель.

В.В.Овсиенко: Так, наверное, это был 7-8 номер, да?

В.М.Могильный: Да. Ну, Черновол его же не признал.

В.В.Овсиенко: Не признал, да.

В.М.Могильный: Что же я должен был подтвердить?

В.В.Овсиенко: От кого получили, кому давали читать?

В.М.Могильный: Нет, я же свидетель, я, как говорится, человек с незапятнанной репутацией, а преступник же Олесь, меня же он использовал как объект развращения. Я должен был подтвердить, что он давал мне этот «Вестник». Это один момент, а второй: в каком-то контексте тот «Життєпис»? «Життєпис» должен был фигурировать. Но дело в том, что я забыл, что он давал мне этот «Вестник». Он дал мне его без титульной страницы. Это ж какое-то время прошло, несколько лет. Как раз жену в больницу таскали, так я его только местами просмотрел. А много самиздатовского всё-таки проходило через мои руки, оно не зафиксировалось. Оно же раскрутилось когда? Видите, там ерунда вышла. Вы же слышали, как Олесь выгораживал меня: «Життєпис» он у меня украл, «Вестник» он мне давал, но сгоряча, не подумав, я ему дал его без титульной страницы, и Могильный мне на следующий день его вернул и сказал, что он антисоветскую литературу не читает. То есть он лепил меня как положительного советского человека. Когда они меня ознакомили с теми показаниями, то я говорю: «Слушайте, дело ж не так было». А они куму Олеся пели, что если ты будешь запираться, то мы и кума посадим. Говорю: «Дело в том, что кум меня выгораживает, он, видите, берёт вину на себя. Дело было не так. Я написал этот „Життєпис“, да, видите, с технической точки зрения он несовершенен, а кому ж я его мог показать, кроме кума? Так я его куму дал. А „Вестник“ — я не мог сказать, что это антисоветское произведение, потому что я его не читал, я воздерживаюсь от категорических выводов». Ну, а им же факт всё-таки подтверждаешь, не в лоб, так по лбу.

Они ещё долго, десятки раз меня вызывали, так оно нервы-то трепало. И параллельно они деликатно агитировали, чтобы я сотрудничал с ними. Этот вариант я прокручивал. Но они сразу же и чёрного кота между его роднёй и мной мастерски пустили, они умеют на эмоциях играть. Говорят: «Если бы не этот Могильный — это он Олеся испоганил, сам, вишь, гуляет, а вашего сдал». Это сработало на сто процентов. А у него же две девочки было, жена Лида от этого напряжения тяжело заболела. Так они крутили! Так я думаю, чёрт его знает, всё-таки идея, честь — это всё условные штуки, а человеческая жизнь — это же реальность. Я им на это прямо говорю: «Олеся выпустите?» — «Нет, — говорят, — этот поезд уже ушёл. Не надо было ему рвать тот проводочек». Вот тогда я смекнул. Ну, ясно, если бы у него оставался проводочек, так куда ж его брать? Курицу, которая несёт золотые яйца, никто не режет.

Ещё один пикантный момент. Надо же какую-то связь с современным СБУ протянуть. У меня тоже после тех событий оно долго утрясалось. Почему же я оказался в полной изоляции? Соседка надо мной, она простенькая женщина, дворничихой работала, уборщицей, остарбайтерша бывшая. А сынок у неё из тюрьмы не вылезал, мелкое хулиганство: ларёк разбил, витрину, бутылку, ещё что-то такое. А когда из него начали делать рецидивиста, так они подкатились к ней. Она же шла утром подметать, добросовестная женщина, где-то до полудня подметала. Так они выбрали время, когда мои дети пошли в школу, жена тоже где-то подрабатывала, никого у нас не было, и говорят ей: «У вас кто-то в доме слушает „Голос Америки“, так ваш сын может попасть под влияние». Она такая сталинистка, как на икону, на Сталина молится. Говорят: «Может попасть под вредное влияние, так нам надо человека спасти, вычислить его». Ну так пожалуйста, она им всё оставила… Но потом ей сказали, чтоб ты не говорила, но она мне призналась. Только просит: вы же не говорите… Но другая соседка говорит: «Кто там у вас жужжал этой дрелью?» Говорит: «Вот и соседка говорит, что-то он там делал, неаккуратно убрал, но я всё равно дырки понаходила, между паркетинами». Я проанализировал, что тут есть какой-то монтаж. Когда я год назад, позапрошлого года обратился в СБУ, чтобы мне вернули те рукописи, дневник и выяснили, в какой стадии эта техника, то они не все мои требования удовлетворили, потому что чувствуется, что ребята те же. А эти запросы насчёт подслушивающей техники они обошли молчанием, будто я и не спрашивал, хоть я настойчиво несколько раз во всех заявлениях об этом упоминал. Да оно, наверное, суть государства не меняется и суть государственных служб остаётся той же самой. А насчёт поэта, то говорят, что поэту суждено быть вечным диссидентом, если он настоящий поэт. Вот такое.

Вот оно, видите, такая наша жизнь. Но материя же неуничтожима, а дух тоже вещь материальная, так что его тоже не уничтожить. Ну, всё, наверное.

В.В.Овсиенко: А о своей семье скажите.

В.М.Могильный: У меня двое детей. Дочка Дзвинка, 1960 года рождения, телефонистка она, у неё есть сын, мой внук Богдан.

В.В.Овсиенко: А Богдан когда родился?

В.М.Могильный: В 1982 году. Он спровоцировал во мне детского поэта. Собственно, с 1984 года где-то до 1988 года я учился писать детские стишки. Подписывался я псевдонимом Вить Витько, и вышло две книжечки: «Равлик-Муравлик» и «Гойда раз, гойда два».

В.В.Овсиенко: В каких годах они вышли?

В.М.Могильный: В 1988-м и 1989 годах. Как говорил Иван Малкович, у них была благосклонная пресса. Собственно, у меня есть сын Аттила, довольно известный украинский поэт он, также имеет несколько книг.

В.В.Овсиенко: Аттила какого года?

В.М.Могильный: Аттила 1963 года. (16.09.1963 – 03.09.2008). Вот так я и игрался в эти детские стишки, а тут пришлось же мне много-много работы переделать. Я же не оставлял работу на «Ленкузнице», а чтобы освоить технику и разные эти штучки — потому что слабо у нас развит жанр детской литературы, к сожалению, — так оно меня практически всего поглощало.

Но уже когда накатило это освободительное движение и достигло апогея, так называемая перестройка, то, воспользовавшись своим положением на «Ленкузнице», я там тоже некоторые волны делал: был сопредседателем забастовочного комитета, в митинговых перипетиях в Киеве принимал участие — в забастовках и тому подобных акциях «Ленкузница» сыграла одну из главных ролей. Но потом я это дело осмыслил. Всё-таки когда ты гражданин империи, у тебя одна психология, а когда ты становишься гражданином независимого государства, то у тебя с глаз спадает пелена и ты начинаешь некоторые вещи видеть в более отчётливом свете. Так оно и случилось. Овеществлением этого стала моя последняя книжечка «Чоколовка, чмокай мег»...

В.В.Овсиенко: А поточнее название?

В.М.Могильный: Csokolivka, csokolj meg!, або Надкушене яблуко: Химерики. — Столиця, р. 1999. — 43 с.

В.В.Овсиенко: Это по-венгерски, да?

В.М.Могильный: Да.

В.В.Овсиенко: А как название перевести?

В.М.Могильный: Буквально «Чоколовка, целуй меня» переводится. Тут игра слов. Так я взял жанр британского лимерика. Как говорится, просеял его через сито украинской иронии, украинского фольклора и что-то такое слепил. Собственно, проблемы, которые были, такие они и остаются, потому что человек-то рождается свободным, но от первого шага, от первого вздоха пытаются из него сделать домашнее существо, которое подчиняется каким-то догмам, правилам поведения, морали, которая выгодна сильным мира сего, антилюдям. А с другой стороны, оно всё условно в мире. Например, то же благосостояние. Вот посмотреть на благосостояние украинской курицы — до кондиции курицы она вырастает за год, а этот год она бегает по огороду. Так она всё-таки год живёт: какого-то там жучка видит, может и на солнце глянуть. А американская курица — её нашпигуют антибиотиками, она вырастает за полтора месяца. Кроме клетки и антибиотиков, каких-то концентратов, ничего не видит. Они обе заканчивают свою жизнь на столе.

Так же вот посмотреть на уровень жизни. Взять украинского рабочего и американского. Это так же, как один кормит лошадь мякиной, другой овсом. Тот, кто овсом кормит, на телегу кладёт больший груз, а тот, кто мякиной, он должен ещё и сам подталкивать телегу. Американский рабочий не побежит на обед и не вернётся с него с бутылкой, наш — возвращается. Это же всё условно. Но жизнь — она прекрасна, и пусть будет так, как будет, а будет так, как Бог даст.

В.В.Овсиенко: Так Богдан Хмельницкий говорил.

В.М.Могильный: Да. Этот разговор состоялся 13 января, года украинского двухтысячного.

В.В.Овсиенко: Двухтысячного, там «х» не надо говорить. Спасибо.

* * * * *

Творческий вечер Виктора Могильного

В.В.Овсиенко: Творческий вечер Виктора Могильного в Музее шестидесятников 21 ноября 1999 года открыл Николай Плахотнюк.

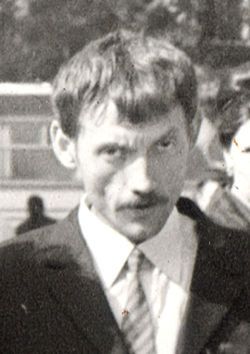

М.Плахотнюк: Я пришёл в его дом ранней весной, где-то март был, тает снег, на дворе неуютно, но когда я зашёл в дом, то в доме нашёл полный уют, созвучный моей душе. Дом весь разрисован, казаки, мамаи, гопаки, надписи, как вот в пещере, где есть наскальные надписи. Тот так написал, тот такое нарисовал, но это была какая-то такая аура, что меня сразу потянуло к этим ребятам, к этой компании. Оказалось, что у них до этого собирались раз в неделю. Это был какой-то такой неформальный кружок. Если бы это был 1972 год, то, конечно, этот кружок весь гамузом загремел бы куда-то в направлении Урала. А тут был такой кружок. Правда, они хорошо понимали, что это очень опасно, потому что где собираются больше трёх, там учиняется переполох. Яринка, жена Виктора, тогда ходила вокруг дома, по окрестным переулкам и смотрела, не стоит ли там какая машина, не идёт ли кто. Они всего-навсего читали там стихи, обсуждали их, готовились к следующим занятиям в литературной студии при издательстве «Молодь», которые проводил Дмитрий Билоус. Они уже были до зубов вооружены, читали там свои стихи, отстаивали свои позиции. Там я и познакомился с Виктором. Очевидно, он тогда и «засветился», и потому неудивительно, что ему не дали ходу с книгами. И до сих пор, до конца восьмидесятых годов, Виктор не издал своей книги. Только в восьмидесятых годах были изданы детские книжечки «Равлик-Муравлик» и «Гойда раз, гойда два» под псевдонимом Вить Витько. А сейчас ходит его книжечка в самиздате под псевдонимом Вихтир Орклин — язык сломаешь, не знаю, чего он выбрал такой псевдоним. Вот посмотрите на фотографии, какой он был тогда, когда мы познакомились.

У него была замечательная жена, Царство ей Небесное, она два года как умерла. Яринка, Аврелия, по национальности венгерка, из Ужгорода. Она стала в Киеве большей украинкой, чем мы все вместе. Она отстаивала украинское дело и была очень хорошей, доброй соратницей Виктора Могильного.

Тогда же, в шестидесятых годах, по инициативе то ли Виктора Могильного, то ли Николая Холодного, не знаю, была создана при Клубе творческой молодёжи литературная студия поэтов-рабочих «Брама». В неё входил и Виктор Могильный. Как художницу взяли Любовь Панченко, а переводчицей у них была Аврелия Могильная. В 1963 году, когда впервые к ним попал, Дзвиночка, его дочь, была маленькая, на руках у мамы, а мама ходила уже беременная будущим поэтом Аттилой Могильным.

Вот так я познакомился с Виктором Могильным.

Прошли годы. Кто прочитает эту его самиздатовскую книжечку, увидит, что им очень пристально интересовалось КГБ, он был на профилактике в КГБ, потому что был причастен к делам тех ребят, что были арестованы, в частности, Олесь Шевченко и Виталий Шевченко. Его постоянно вызывали в КГБ на допросы, травмировали Аттилу. Аттила был совсем маленьким мальчиком. Вот такая это семья. Это я так коротко, потому что говорил, что не буду долго, а оно выходит долго. А тем временем не вышла его взрослая книга.

Когда у нас был тут вечер, посвящённый Алле Горской, то мы поговорили, чтобы он выступил. «Да нет, я не буду». Ну, я как-то уговорил его, и сегодня Виктор Могильный будет читать стихи, а его друзья расскажут о технике, о творчестве, о средствах этого творчества. [Далее дети читают детские стихи].

Богдан Демьяненко:

Вчера (с. 5 сборника «Csokolivka…»)

Вчора дрізд прилетів із Китаєвого.

Тільки хто тепер тут покатає його?

Вже поснули автобуси

На блакитному глобусі –

А чи сниться їм вірш із Китаєвого?

Богдан Плахотнюк:

Аист

Чи то клопіт, чи не клопіт?

Загубив лелека чобіт,

Загубив і не шука, не шука,

Босу ногу заховав у рукав.

Ти б ніколи ногу так не взув.

А лелека ще й дратує козу:

Не стояти козі

На одній нозі.

Возле Бродов (с. 37 сборника «Csokolivka…»)

Чи не вчора біля Бродів

Чорногуз ріллю скородив?

Чи лелека, чи то гайстер, а чи бусол садить айстри

На городі біля Бродів?..

Эдакое себе (с. 20)

Отаке собі ходило

Теліпатися на тирло.

Як упало, то й не встало…

Ну, тоді вже не ходило.

В.М.Могильный: ...Из-за того, что у меня почти все старые зубы выпали, а молодые что-то медленно растут, то я немножко не в своей тарелке себя чувствую, потому что динамика уже не та. Внук тут составил список стихов, которые я должен был бы читать, но дело в том, что я такой темп уже не могу выдержать. Так что я внёс коррективы. То есть я прочитаю несколько стихов шестидесятых годов. Где-то с середины шестидесятого года я уже приобрёл, так сказать, поэтическую культуру. Правда, первое стихотворение, которое память моя зафиксировала, я написал где-то в конце зимы или в начале весны в третьем классе. Как сейчас помню, я сидел за первой партой, ну, я не сам сел, а меня сажали за первую парту. Как раз рядом стол учительницы. Тогда были чернильницы, так я даже в её чернильницу макал свою ручку. А рядом со мной посадили девочку такую послушную, такую девочку, что её за косичку никто не дёргал. Она так тот урок слушает... И тут на меня нашло вдохновение. Я поёрзал-поёрзал, написал на последней странице в тетради, оно примерно четверть страницы заняло. Главное, что шедевр есть. Я написал верлибром, правда, я ещё не умел разбивать на строфику, я его как «Отче наш», прозаическим стилем записал. А в параллельном ряду приятель сидел, он на два года старше был, самый сильный парень в классе, он потом стал чемпионом по мотоциклетному спорту. Мы с ним тандем делали. Я вырвал этот шедевр, сложил и говорю: «Передай этой девочке, Борис». А сам смотрю на учительницу как каменный, чтобы не перехватила взгляд. Но слышу такой хохот, эти два парня засмеялись, а учительница, как кобра, метнулась туда. Она такая, Зинаида Захаровна, чёрные волосы такие. Конфисковала этот мой шедевр. И я уже вижу, что она ему ухо крутит. Она бесцеремонная была и крутила так, аж слёзы брызгали. А потом что ж она делает? Становится перед классом, говорит, что вы посмеялись, что-то весёленькое читали, теперь я прочитаю. И на третьем слоге или на третьей буковке споткнулась и сделалась такая, как свёкла, потому что шедевр был эротический, как теперь сказали бы. Она на ненормативной лексике споткнулась. А потом расследование провела, выяснила происхождение этого произведения. Села за стол и послание моему деду написала, я ж с дедом и бабой жил. Это была смесь политического и педагогического шедевра. А чтобы вбить клин между этим Борисом и мной, послала его как курьера, чтобы деду отдал. Ну, дальше ничего такого особенно интересного не было. Как говорится, я сделал вывод. Запал у меня поутих, только в шестом классе я снова вернулся к стихам, когда началась эпидемия — все парни вдруг начали писать стихи. Но я сделал вывод, что шедевры я могу писать, потому что эффект был колоссальный. Дед оценил, он же остроумный человек был. Но могут быть такие последствия, которые невозможно предсказать.

Ну, а стишки вот уже к 1961 году я немного научился писать. Прочитаю несколько. Снова же верлибр. Ну, верлибр это никакое не новаторство, это, в конце концов, мошенничество, потому что что такое «Псалмы Давидовы»? Но чтобы верлибром крутонуть стих — это высший пилотаж, потому что в обычном стихе есть рифма, какая-то аллитерация, тут можно как-то сыграть. А верлибр — это что? Ты одноцветным карандашом рисуешь радугу. Тут уже надо иметь большой технический дар, зубы. [Читает стихи «Через ваш кришталевий поріг», «Бадилля палять по садках», «Фрагмент» малоразборчиво — помехи и очень тихо].

У меня был ещё стих «Мир». Его очень искусно перевёл на венгерский язык Юрий Мурашов, он на венгерском языке лучше звучал, чем на украинском. Я его, правда, сейчас не помню. Есть у меня стишок «Дунай». Это река, которая полноводна и полнокровна почти в каждой второй украинской песне, но как-то мы даже поэтически не воспринимаем её дальше этих нескольких десятков километров левого берега, которые нам сейчас принадлежат. Но раз оно в песнях полнокровно, то оно же, рано или поздно, станет центральной рекой украинской поэзии. [Читает стих «Дунай»: Я не міг прийти до тебе…].

Сейчас одним из признаков нашего демократа является то, что он должен делать реверансы и демонстрировать жидолюбство. А я всё-таки опережал эти тенденции лет на триста. [Читает стих, неразборчиво].

Ну, надо что-то из семидесятых. [Неразборчиво читает стихи «Оці доми, наче фамільні склепи…»; «Вийшли з лісу…»; «Злітайтесь, простокрилі птиці…»; «Вербове листя…»].

Николай Плахотнюк: Виктор Могильный — большой филателист. Он всю жизнь собирал марки, там что-то над ними колдовал, а теперь составляет и издаёт журнал. Причём всемирный журнал, да?

В.М.Могильный: Вон там редактор, ему потом слово дадите.

Кобзарь: Одна из украинских песен, в оригинале, как она записана в наших песенниках. Она очень актуальна и сейчас: «А уже лет двести, как казак в неволе». [Поёт под аккомпанемент бандуры].

Юрий Мурашов: Надо кое-что добавить к тому, что сказал пан Николай о Викторе. Хотел бы сказать такое. Тут говорят — талантливый детский поэт. Ну, вы слышали детские стихи, и для меня это был действительно детский поэт, потому что я, когда встретил пана Виктора, я был ребёнком в идейном плане. Я был ребёнком, который просто любил Украину. Честное слово, я только слышал до того, что существовал такой гимн «Ще не вмерла Україна», а впервые я услышал его именно в этом доме. И именно пан Виктор был моим духовным отцом в том плане, что я от него услышал, что такое есть настоящий украинский национализм. Представляете себе: вы приходите к рабочему, пролетарию, а у него все стены покрыты не только надписями, но ещё и книгами. Это дом, согретый мыслью и сигаретами, это дом, в котором нет больших богатств земных, но собраны большие-большие духовные богатства. Этот человек не смог получить высшего образования, потому что, как я слышал, пришёл Виктор на экзамен по украинской литературе и вытянул «Катерину» Шевченко. Он же абсолютно искренний человек, который никогда в жизни не врал. Это уникальный человек. И он говорит, что Катерина — это же Украина, которую погубил москаль. И дал свой анализ «Катерины». Понятно, в те времена ему очень повезло, что он пришёл домой. (Смех). Но его знания... Если была нужна какая-то справка... Скажем, дело СВУ. «Пан Виктор...» — «А, через несколько дней будет». И уже имеешь стенограмму дела СВУ, книжечку, где-то там изданную. Именно в его доме я впервые узнал такие фамилии, как Михаил Драй-Хмара, Николай Зеров. Я помню, как мы читали в этом доме, из рук в руки переходила книжечка — для нас это было вообще что-то такое неземное — Иван Кошеливец «О современном украинском литературном процессе» (Может, «Современная литература в УССР». — В.О.). Эта книга произвела большой переворот в наших головах, потому что там мы прочитали такое, чего никогда до того не слышали.

Это действительно был хороший детский наставник, потому что мы тогда были маленькими детками. И именно там мы возмужали. Если сейчас мы можем сказать, что имеем какие-то убеждения, то этим убеждениям очень помог вырасти и окрепнуть именно поэтический талант Виктора Могильного. У него не было стихов-агиток, но «Фрагмент», который мы сегодня слышали, — я так и думал: «Неужели Виктор не прочитает сегодня „Фрагмент“?» — «Фрагмент» этот был со мной всё время в моей голове. Он нигде не был у меня записан, но всё время был у меня в голове, он грел меня, он всегда меня держал. И когда бывает такая ситуация, что ты можешь оступиться, то ты чувствовал, что тебя уже взяли в сотню такого атамана, которого ты уже не можешь предать. Вот такой Вить Витько. А ещё он Тока Мыколашин, а ещё много у него было псевдонимов, потому что его не печатали.

Он впервые в советские времена, в эти шестидесятые-семидесятые, написал статью «Надо понять друг друга» — в защиту буквы «ґ». И эта статья в 1968 году была напечатана в «Літературній Україні». Её сейчас не вспоминают. Букву «ґ» и сейчас, хотя она и реабилитирована, очень тяжело вводят в современные литературные издания. А он тогда в «Літературній Україні» пробил это.

Вы знаете, чем он брал? Он никогда не врал, он говорил абсолютно спокойно, рационально.

Ещё одно. Вот говорят: Хемингуэй, надо меньше слов, коротенький телеграфный стиль, короткие фразы. По сравнению с Виктором Могильным Хемингуэй — это болтун. У Могильного ни одного лишнего слова, ни одной лишней строки, ни одной лишней буквы. И когда он говорит, и когда он пишет. Вы видите, в какие коротенькие формы сейчас вылилась его поэзия. Но в этих стихах сказано больше, чем в любых тех длиннющих графоманских псевдопатриотических поэмах, которые мы часто видим. Там есть всё: и что коммунисты плохие и т. д. — да это мы и так видим. А прочитаем один маленький его стишок — и это уже становится нашим. И знаете, чем это полезно? Вот тебе долго разъясняют, что дважды два — четыре, ты в это время скучаешь. А когда Могильный скажет — там будто нет никакого политического смысла, ни один кагэбэшник, ни один следователь там не нашёл бы ничего крамольного, но оно входит в человека, оно заставляет самого человека понять ситуацию. Он учит людей думать, и этим он был очень опасен тому режиму. Может, даже и современному, потому что бумажному бюрократу очень опасны люди, которые мыслят.

Олесь Шевченко: В шестидесятые-семидесятые годы люди, которые здесь сегодня собрались и которые не смогли быть вместе с нами, — это были что ни семья, то острова украинской независимости. Но их можно было на пальцах двух рук пересчитать, по крайней мере, насколько мы знали друг друга в Киеве. Когда я приехал в Киев из села учиться, то почувствовал себя растерянным. Я почувствовал, что здесь украинец чужой, в столице Украины он чужой, он здесь унижен, здесь выпестовано было пренебрежение ко всему украинскому, а особенно к крестьянскому. Три года я был какой-то растерянный, и перелицеваться я не мог, а таким, как я, здесь места не было. И только тогда, когда я попал на тот остров независимости, где жила семья Могильных, я почувствовал: вот та почва, где можно приземлиться и где можно стать самим собой и расти. И таких, как я, бывало в той семье, в том доме очень и очень много. Мы черпали от той энергии, от того ума, от мужества, от непокорённости. Он всех любил, всех поддерживал, всем помогал — наш Виктор, кстати, мой кум. Я имел честь крестить Могильного-младшего, Аттилу, тоже поэта. Конечно, все стихи он не мог сегодня прочитать, но в них он вспоминал Николая Плахотнюка, который был в далёких краях. В российских концлагерях и психушках держали таких людей, так Виктор о таких людях и писал в своих стихах, в частности, о кротком Николае Плахотнюке. Он говорил: «Я поставлю треугольную точку в конце своей жизни». Всей своей гражданской жизнью и поэтическим творчеством он всё-таки поставил своим штыком в историю украинской жизни свою треугольную точку. И ещё, конечно, не всё сказал, потому что ещё не конец жизни.

Я закончу своё короткое выступление таким эпизодом. Когда схватили меня в больнице № 3 в Киеве (31 марта 1980 года. — В.О.), — подполковник КГБ арестовал меня и привёз домой, делали обыск целый день до двенадцати ночи с десяти утра — и нашли у меня стих Могильного «Пугали меня». Стих очень заинтересовал их, его сразу в отдельную папку. Ясно: это уже материал не только на Шевченко, но и на Могильного. А когда допрашивали — а меня там держали 14 месяцев, половину здесь, в Киеве, половину во Львове, дело было связано с изданием «Украинского вестника», к которому мы были причастны с дорогим моим другом и коллегой, тоже журналистом Виталием Шевченко, — то хотели накрутить так, чтобы за этот стих привлечь ещё и Виктора Могильного. Допрашивали меня: вот распространил же Виктор Могильный свой стих. А это же статья 62, «антисоветская агитация и пропаганда», за распространение антисоветских материалов. «Вот Виктор Могильный распространил этот стих среди вас, вы подтверждаете это?» Я говорю: «Нет, я не подтверждаю, он не распространял». — «А как же он у вас оказался?» Я говорю: «Я украл». — «Ну как это украл, где украл?» — «Да, — говорю, — у них в доме. Я пришёл, Виктора Могильного ещё не было дома». — «А кто был?» — «Так была жена». — «А, значит, его жена распространила стих среди вас». — «Нет, — говорю, — она стирала в ванне и сказала, что можно посидеть и что-то почитать. Я прочитал этот стих, что лежал на столе, он меня заинтересовал, я его взял в карман и таким образом украл». Вот так я выгородил Могильного. Но его всё равно немало таскали. Если бы тот стих остался в кармане, потому что он большой, то просил бы я, кум Виктор: может, прочитаешь его?

В то время мы у Виктора Могильного черпали силу, надежду и веру в будущее, вместе ходили к Антоненко-Давидовичу и там тоже видели такую же силу и мощь, непокорённость, вместе с Юрием Мурашем и многими-многими другими друзьями, с пропавшим Грицем Тименко. Кстати, Гриць Тименко пропал после того, как появилась работа Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Я знаю, что он её размножал и распространял. И именно в это время его не стало, и никто не знает, куда он делся. Я лично уверен, что это дело рук КГБ — гибель Гриця Тименко, талантливого молодого украинского поэта. Он жил некоторое время у Виктора. Спасибо.

Ю.Мурашов: Хочу рассказать один эпизод, который, может, неудобно рассказывать самому Виктору или пану Плахотнюку, но он их как раз объединяет. Дело в том, что и в книжке «Русификация Украины» (Русификация Украины. Научно-популярный сборник. К.: Издание Украинского Конгрессового комитета Америки. — 1992. — С. 346–347) написано, что 22 мая 1967 года возле памятника Тарасу Шевченко были схвачены четверо человек. Одни источники говорят четыре, другие — пять. Среди них был и Виктор Могильный. Тогда именно пан Николай взял на себя руководство теми людьми, которые собрались, и пошли они под здание ЦК партии, добились освобождения этих четырёх или пятерых героев, среди которых был и Виктор Могильный. И именно тогда, кстати, на этом митинге впервые прозвучало это известное теперь всем слово, которое потом пугало всех, слово «ганьба» (позор). Когда начали хватать, это слово «ганьба» звучало как пушечный выстрел. Потом оно возродилось на современных митингах. И все эти: «Ой, это снова, только и умеют кричать „ганьба!“». Потому что от него дрожали поджилки.

И ещё хочу сказать, что Виктор не просто писал стихи. Вы обратите внимание, как он работает над языком, как он работает над словом. Я помню, как он отказался разговаривать с одним человеком только потому, что тот позвал его «Виктор» — «В украинском языке есть звательная форма». Мне не доводилось слышать, как он разговаривает на русском языке. Именно под его влиянием я проехал весь Кавказ, разговаривая на украинском языке. Это мне удалось. Именно на таких примерах, на примерах шестидесятников и выросла та когорта, которая дальше долбила тот режим в восьмидесятых, в девяностых годах. Он не брал автомат в руки, не изучал оружие, он просто писал стихи и просто был украинцем...

М.Плахотнюк: Я к этому «позору» добавлю. Там были единственные корреспонденты из Германии. Они не понимали, что такое «ганьба», и засуетились, бегали и спрашивали: «Was ist „ганба“?», «Was ist „ганба“?» (Смех).

В.В.Овсиенко: Это было 22 мая 1967 года.

Виталий Шевченко: Добавлю к рассказу пана Олеся Шевченко, что привели Виктора Могильного на наш суд во Львове. Под судом Степан Хмара, Олесь Шевченко и я. Это конец 1980 года. Упомянутый стих — в обвинении Олеся Шевченко. Вызывают как свидетеля Виктора Могильного. Ясно, что судья сразу же квалифицирует стих как антисоветский, националистический, идейно ущербный и так далее. Виктор абсолютно смело: «Что там антисоветского, что там националистического? Давайте каждую строчку рассмотрим, я готов обсуждать». Его выступление среди всех вызванных на суд восточноукраинцев было самым смелым. На таком же уровне были люди из Червонограда, по-моему, простые рабочие. Они доказали, что свидетель — это секретарь парторганизации шахты, который якобы слышал антисоветские высказывания Степана Хмары в бильярдном зале, — они доказали, что тот парторг не знал, как и зайти в тот зал. Там был какой-то сложный ход, он не знал, как туда зайти. И доказали, что это «липа». Так у судьи был единственный аргумент, что это говорил сам секретарь парторганизации и он не мог неправду говорить. Так вот, я хотел сказать, что на таком же уровне смелости и Виктор выступал. Это человек, который никогда не мог оступиться, и я думаю, что и КГБ, может, его обошло из-за того, что с ним было бы слишком много мороки, он же не уступит ни на полсантиметра.

Ю.Мурашов: Хочу добавить такой момент. Я в то время работал в музее. Ко мне пришла живая легенда — ко мне пришёл сам Всеволод Ганцов, подсудимый по делу СВУ. Пришёл подарить музею исторических драгоценностей золотую монету, которая случайно сохранилась в его семье. И я разговаривал с этой живой легендой. Я, безусловно, моментально сообщил об этом Виктору и дал ему домашний адрес Ганцова, который был написан в акте приёма-передачи этой монеты. И Виктор Могильный пишет письмо Ганцову, задаёт какой-то не политический, а филологический вопрос. Что-то там очень умное, научное, что-то о шелестящих (теперь: согласные звуки. — В.О.), не помню уже точно. Понимаете, человек, который всё время был под колпаком, с которым все боялись разговаривать, на котором уже был поставлен крест как на филологе, вдруг получает письмо, где Виктор Могильный просит его проконсультировать именно по научному вопросу. Я думаю, что это была очень большая поддержка Ганцову, он вскоре ответил, это было письмо обстоятельное, большое. Виктор нам читал его. Может, оно сохранилось. Но Виктор пережил обыск, и я не знаю, сохранилось ли это письмо. Это не просто любопытство было, а это был акт мужества, поддержки человека. Хотелось бы, чтобы пан Виктор всё-таки прочитал «Пугали нас».

В.М.Могильный: Кстати, тут говорили об этой «треугольной точке». Плахотнюк сказал, что если бы у него была витрина, то он бы туда запихнул меня как живого экспоната. (Смех). Не только же ты, Олесь, чувствовал себя в Киеве не в своей тарелке — я в свои лет 15 тоже мечтал встретить своего ровесника (у 15-летних есть свои тайны, которые с дедом не выяснишь или с тёткой, у них своё видение мира, динамичные они ребята). Я мечтал встретить своего ровесника, с которым я мог бы пообщаться на украинском языке в этой же столице.

Все мы шли друг другу навстречу. Поскольку у меня была квартира в Киеве, а все же где-то по общежитиям жили, то ко мне и тянулись. Но мы все вместе создавали эту критическую массу, которая могла что-то уже творить. Потому что сам по себе один человек — что он может сделать? Все тут говорят: стишок, стишок, а он длинный, этот «Життєпис», и я с него сбиваюсь, мне надо бумажку взять. [Читает «Життєпис». См. публикацию «История одного стихотворения» в газете «Час» 29 января – 4 февраля 1998 года].

Это декабрь 1976 года. Ну, а потом же я где-то примерно до 1978 года стишки немного писал, а потом перестал. Когда же у меня появился чернявый внучек, то я распалился: оказывается, деткам нужна Украина. Я себе на «Ленкузнице» работал, 25 лет я отработал, для меня языковой проблемы там не было, потому что рабочие — это же вчерашние крестьяне, там язык немного засорён, но синтаксис какой, если послушать — остроумный язык, украинцы благородная нация. Там проблемы не было. А тут этот малыш. И половинка моя спохватилась: давай огрехи молодости навёрстывать, она же детей не научила своему языку, так надо же на этом внуке эксперимент сделать. Боже мой! А у венгров такие слова, букв на 150 есть одно слово! И звуки какие! Давай же она книжечки покупать. А тогда в книжном магазине «Дружба» было что-то на иностранных языках, они там копейки стоили. Я посмотрел: венгры ещё в те времена делали такие книжечки, как вот сейчас Малкович делает — приятно в руки взять. А потом же недели две надо, чтобы ребёнок её растрепал. А читать на пять минут. [Неразборчиво длинная фраза о книжечке стихов для детей]. В издательстве «Веселка» работала Лариса Колос. Мой псевдоним Вить Витько ей не понравился. Она хотела Виктор Витько. Ну, говорю, это же глупости — Виктор Витько. [Неразборчиво].

Как в 1967 году бросили меня в автобус — я же умею до пяти считать. Мне кажется, что там было всё-таки четверо. У меня был дневник. Ну, какой дневник? Я человек, как говорится, не очень пунктуальный, но мог там записать. Помню, что один из нас еврей был, один был молодой, а другой старше меня мужчина, седой уже мужчина. Так я вспомнил, что дневник у меня изъяли в 1980 году — все рукописи, дневник, некоторую переписку. Я обратился в СБУ, что так и так, давайте моё досье.

Когда на допросы вызывали… Ну, у меня какая привычка: какой человек ни есть, всё-таки пытаешься в нём увидеть признаки человека. Потому что сам же я рабочим был, электромонтёром, хоть у меня таланта к этому особого нет, но кусок хлеба как-то приходится зарабатывать. [Неразборчиво]. Так они что мне тогда говорили? Бывает, закрутишься, что-то спросишь, так они так, грациозно опираясь на пугало, встают: «Виктор Николаевич, извините, но в этом здании мы задаём вопросы». Ну, а теперь уже я начал с них требовать. Оказывается, когда в 1989 году у них начала земля под ногами гореть, то они что сделали? Эти же досье — можете представить, сколько их было. Вот у меня «ДОН 3725-П». ДОН — это значит «Дело оперативного наблюдения», 3725 — это номер, П — профилактированное лицо. По моим подсчётам, они это завели где-то в середине шестидесятых. Пусть даже в восьмидесятых, то всё равно эти 3700 — значит, после меня ещё было, по моим подсчётам, где-то тысяч семь. Это только в Киеве семь тысяч. Потому что у меня же 3725, а отборочный список 51. А тех списков отборочных были сотни. Так можете представить, сколько было этих досье. Так они начали их уничтожать — потому что там же были агентурные свидетельства. Что интересно? «Отборочный список 51 на архивные дела и материалы профилактики, подлежащие уничтожению по истечению срока архивного хранения» — тут противоречия нет, но под этим списком стоит подпись: начальник десятого отдела КГБ УССР подполковник Пшенников. А вот в справке, которую они предоставили, тоже стоит: начальник Государственного архива СБ Украины О.Н.Пшенников. Уже полковник.

А теперь этот генерал Пристайко, друг украинских писателей, что вместе с Шаповалом издал книгу о процессе СВУ… (Пристайко В.И., Шаповал Ю.И. Дело «Союза освобождения Украины»: неизвестные документы и факты. Научно-документальное издание. — К.: Интел, 1995. — 448 с. — В.О.). Семьдесят первый год, лейтенант Пристайко — следователь по делу Нины Строкатой в Одессе.

В.В.Овсиенко: Пристайко и мой друг тоже…

В.М.Могильный: Ну, друг другом. Это же такие друзья... (Смех). Я с них что требовал? У них там есть интересная штука — протокол осмотра изъятого. В протоколе обыска что написано? Зелёная тетрадь, начиная с такого-то слова, а кончая таким... А в протоколе осмотра они цитируют отдельные места из дневника — так уже можно выяснить, что это дневник, и там же смачные цитаты, комментарии, там фигурируют имена. И неважно, что у меня адвокатом был Иван Макар Иван и консультантом был мой приятель. Я из конспиративных соображений не называю фамилии. Они цыкнули на эту судью и вынесли этот отборочный ихний список, я взял его на обложку этой самиздатовской книжечки «Csokolivka, csokolj meg!» А молодое поколение мне сделало художественное оформление.

К чему я веду? Я хотел на них надавить с другой стороны, хотел использовать «Свободу», «Голос Америки», там кругом дружки, но правду надо искать в своём доме. Украинское радио примерно то же самое рассказало, что я вам рассказал.

А когда мне надо было настругать детских стихов, то я дёргался-дёргался, а оно же не получается. Тогда я взял книжечку Эдварда Лира. У нас она вышла в переводе Крыловского в 1980 и 1988 году, два издания. Популярна она в Англии. А у нас детей считают дебильными — детские журналы не печатают этих стихов. Но это дебильные не дети… Да Бог с ними. Ну, не дебильные — переутомлённые, опечаленные. Форма лимерик. Это ирландский город — Лимерик. Так же, как наши коломыйки — от Коломыи происходят. Коломыйка — это же вещь очень сильная. Но в лимериках есть такой фокус, что вы слово, которое в первой строке, повторяете в пятой. Я говорил с Мокроводским, что у нас есть аналоги лимерика. У них лимерик или лимерикс — литературный факт, то есть в изящную словесность вошёл, а у нас коломыйка на уровне фольклора и осталась, и в литературу колхозные коломыйки не вошли. То такая туфта, как говорят русские. Я решил с этими лимериками поиграть. Примерно, потому что ритм и мелодию я чувствую, как дальтоник цвет, я же не выдерживаю его, потому что классический лимерик — это анапест. А что оно такое? Ну, не звучат у меня эти штуки. Так я их накрутил. Благоприятное стечение обстоятельств было. Их можно прочитать.

М.Плахотнюк: Давайте музыкальную паузу, потому что люди устали, а потом почитаем, хорошо?

Руслан Козенко: Я Руслан Козенко. Правда, чаще можно услышать не Руслан, а Русаим. Сейчас спою песню «Ой, поехал в Московщину казак молоденький». Известная песня в нашей обработке. [Звучит песня].

В.М.Могильный: [Читает лимерики, очень тихо и невнятно. Приводим здесь некоторые из прочитанных, отсканировав их из книжечки: Csokolivka, csokolj meg!, або Надкушене яблуко: Химерики. — Столиця, р. 1999. — 43 с.].

Тамань (С. 21)

Та чи й тільки того на Тамані,

Що сльоза п’яні очі туманить?

Чи тополя безкрила?..

Чи не та ж Україна

На цій самій вчорашній Тамані?..

Зелёный Клин (С.18)

Далеченько зелений Клин…

Та своє воно – як не кинь!

І душа ж не чужа

Пестить вістря ножа –

Прикипів до серця той Клин!

Бессовестный (С. 16)

Може, хтось і має совість –

я свою спровадив псові.

Ще як вчився в третім класі –

грошики носив до каси.

Щоб згубила каса совість.

Лемковщина (С. 8)

Чи ж ми дикого меду вощина –

Щоб у приймах була Лемківщина?

Поміж ляхів і товтів –

наш нарід не протовпивсь?

Ох крутитиме в носі вощина!..

Варшава (С. 14)

Закосичена Варшава

До Европи вирушала.

То-то хлопці в бубни били,

Аж їм соплі з носа бігли!

Дещо нітилась Варшава.

Москва (С. 13)

А Москва ж ота, Боже мій,

Як псалтир заяложений

Це нещастя ще й приндиться,

Як розгепана Винниця.

Що ж це робиться, Боже мій?

[Также прочитал: Сичеслав, на с. 3, Левоград (с. 3), Белоград (с. 16), Ленин жив (с. 27), Вошин (с. 11), Искупление (с. 18), Животных люблю (нет в сборнике)].

В.В.Овсиенко: Поскольку я архивариус, то хочу знать, когда вы пришли на свет Божий и где?

В.М.Могильный: Родился я 29 апреля 1937 года в украинской колонии над Волгой. Сейчас эта местность называется Тольятти, тогда это был Ставрополь Куйбышевской, сейчас Самарской области.

В.В.Овсиенко: Спасибо.

В.Анголенко: Я Вячеслав Анголенко, филателист, коллега Виктора Могильного. Благодаря ему я стал редактором «Украинского филателистического вестника». Где-то года два назад мы задались вопросом: не легче ли телегу тянуть вдвоём, то есть редактировать это издание вместе, потому что среди собирателей в Украине очень мало тех, кто пишет, а ещё меньше тех, кто способен и хочет издавать украинские филателистические издания. Я думаю, что Жежера, когда писал в «Голосе Украины» о Викторе Могильном, ошибся, сказав, что редкая птица долетит до середины хрестоматии, имея в виду, наверное, украинскую литературную хрестоматию. Вы видите перед собой не ту птицу, которая не долетела до середины украинской литературной украинской хрестоматийной — вы видите перед собой живого классика украинской филателии. Это человек, известный в мире как филателист, как исследователь украинских почтовых архивов, как основатель «Украинского филателистического вестника». Недавно мы праздновали его десятилетие, он основан в 1989 году здесь, в Киеве. Это было первое филателистическое издание в Украине. Хотя это издание выходит небольшим тиражом, где-то тридцать, иногда чуть больше экземпляров, но размножается в мире — в Америке, в Канаде, в Австралии, среди наших коллег. Я думаю, что это издание станет предметом исследования не только тех, кто изучает почтовую историю Украины, но и предметом исследования литературоведов, потому что такого языка, каким пишет Виктор Могильный свои статьи на филателистические и историко-почтовые темы, вы не встретите нигде. Это профессиональный язык, высокий язык украинского литератора. Поэтому я очень благодарен судьбе за то, что она меня свела с таким человеком, с поэтом, филателистом, и прошу приветствовать здесь не меня как редактора, а нашего уважаемого Виктора Могильного. Спасибо. [Аплодисменты].

М.Плахотнюк: Поздравим Виктора, а также присутствующих Михаилов — сегодня всех Михаилов.

Реплика: А пусть они встанут.

В.В.Овсиенко: А ну, признавайтесь!

[Поют «Многая лета»]

[Конец записи]

Виктор МОГИЛЬНЫЙ

История одного стихотворения

В моём творчестве есть стихотворение времён «дешёвой колбасы». Интригу ему создала реакция тогдашней системы на его появление. До сих пор этого стихотворения я нигде не печатал.

Жизнеописание

Лякано мене вовком зубатим,

Лякано тим, що помре мати.

Лякано Бабиним яром,

лякано бомбами із уральської сталі.

По тридцяти роках лякано

надгробком зі збитим написом.

(По сей день той камінь кривавить

на цвинтарі Лук’янівському).

Лякано братньою мовою

у власовській інтерпретації.

Лякано першого дня школярського.

Лякано хлібом з половою,

лякано стриженою головою.

Лякано 22-го травня.

Лякано штрафом у трамваї.

Лякано зле вмурованою цеглиною

і бібікалкою директорової машини.

Другом лякано, який обмовить.

Лякано законами гумовими.

На порозі комунальної квартири

лякано хлопчиками в цивільному.

Лякано загрозою китайською,

лякано спільнотою радянською.

За Україну

лякано вигнанням з України.

Лякано співпрацею із ворогом

і руїнами Успенського собору.

Лякано в’язнично-божевільною долею

ніжного і гордого Плахотнюка Миколи.

Лякано підпаленою книгозбірнею

і подружньою непевністю дружини.

Лякано могилами забутими,

лякано кар’єрою дітей моїх майбутньою.

Лякано відпусткою і премією.

Лякано черговим пленумом.

Лякано колючим дротом.

Лякано кріпацькими суботами.

Лякано лобами бетоновими,

маршальськими лякано погонами.

Лякано за вовчий погляд.

Лякано за те, що більш лякатися не годен.

Декабрь 1976.

Стихотворение я здесь привёл по списку, который в своё время выполнила и прятала у знакомых моя покойная жена.

Но в одну и ту же реку нельзя ступить дважды. Как и в данном случае нельзя избавиться от досадного ощущения, что демонстрируешь мумифицированную фигу в кармане... Приходится утешаться тем, что от наших поступков остаются какие-то крохи, неподвластные времени и ситуации.

Хотя «Жизнеописание», на мой взгляд, заметно выделяется среди других моих стихотворений, да и возился я с ним долгонько, сейчас уже не могу вспомнить всех обстоятельств, которые привели к его появлению. Не исключено, что это стихотворение могло быть отступным самому себе. Потому что где-то в ту пору я собирался было написать что-то подобное степенной прозой. К последней приходится прибегать теперь, чтобы прокомментировать некоторые позиции.

Бомбы из уральской стали действительно падали на украиноязычные окраины Киева в ночь на 13 мая 1943-го. Странной и страшной была эта массированная бомбардировка, длившаяся два с половиной часа. Есть и у меня от неё памятка на всю жизнь: с тех пор руки у меня дрожат, как у пьяницы. Немцам упомянутая бомбардировка не нанесла ощутимого вреда. Зато погибло немало наших людей. Их похоронила немецкая оккупационная власть. Одна из братских могил есть на Лукьяновском кладбище в той его части, что граничит с Дегтярёвской. На гранитном надгробии была соответствующая надпись, которую после нескольких советских редакций окончательно сбили в 70-е годы.

Мой первый серьёзный контакт с братским языком произошёл в ситуации, когда носителем этого языка был вояка РОА, которому по пьяной голове вздумалось поиздеваться надо мной.

22 мая 1967-го я оказался среди тех нескольких человек, кого грубым образом арестовали возле памятника Шевченко. Но через несколько часов выпустили под давлением демонстрации протеста, которая направила свой поход к резиденции ЦК КПУ.

Было такое, что люди в штатском остановили меня возле дома, где я живу. В тот день я как раз получил зарплату и возвращался домой после второй смены. Те, кто остановили, принялись показывать служебные удостоверения, извинялись, что плохо владеют украинским. В конце концов объяснили, что меня подозревают в грабительском нападении на какую-то женщину, и повезли для выяснения в Подольский РОВД. Там состоялся примитивный и длительный спектакль, после чего извинились и отпустили. Думаю, что всё это понадобилось для того, чтобы произвести в моём жилище негласный обыск.