Интервью Валерия Алексеевича КРАВЧЕНКО

(Записано 10 и 16 июля 1999 года)

В.В.Овсиенко: 10 июля 1999 года. Ведём беседу с Валерием Кравченко. Записывает Василий Овсиенко. Разговор ведётся в Киеве на улице Петра Сагайдачного, 23.

В.К.: Родился я 2 января 1946 года. В Узбекистане, в Ташкентской области, есть такой городок Беговат. Отец служил в милиции, ушёл в отставку старшим лейтенантом, работал оперативным уполномоченным, то есть в уголовном розыске. Мать — медсестра. Окончил я среднюю школу № 13 города Чирчика Ташкентской области. Не буду здесь детализировать — отца много раз переводили по службе: в Ташкенте работал, в Ташкентской области. В конце концов, закончил он свою службу в Чирчике, и именно там я заканчивал среднюю школу, хотя начал учиться в ташкентской школе.

После школы пытался поступить в Ташкентский политехнический институт, но не поступил, не прошёл по конкурсу. Оттуда, из Ташкента, был призван на действительную военную службу. Служил во Львовской области на пограничной заставе № 9 имени героя Советского Союза лейтенанта Лопатина Львовского пограничного отряда.

Был преданным комсомольцем, имел коммунистические взгляды — был твёрдо убеждён в их правильности. Комсомольцем был ещё со школы, в конце концов, после службы, работая на заводе «Арсенал» в Киеве токарем, вступил в Коммунистическую партию. Был членом комитета комсомола ещё в школе, потом членом бюро комсомола на заставе, секретарём комсомольской организации на заставе, членом Сокальского районного комитета комсомола. После службы — членом цехового комитета комсомола на «Арсенале», заместителем секретаря комсомольской организации цеха. В 1970 году вступил кандидатом, в 1971 стал членом Коммунистической партии Советского Союза.

В.О.: Пока мы так далеко не зашли, расскажите о родителях. Назовите имя отца, матери.

В.К.: Отец — Кравченко Алексей Кузьмич, 1909 года рождения. Его уже нет в живых. И мать — в девичестве Панченко, Анна Кононовна. Из раскулаченных. Родители отца сбежали от раскулачивания, а материны не успели. Они жили в Сибири, в Омской области, и их сослали в сибирские болота. И отец, и мать родились в Западной Сибири, отец — в Кустанайской области, мать — в Омской области. Мать не была в ссылке потому, что была ещё малолетней, но вся семья была репрессирована ещё тогда. Мать поступила на рабфак, но пронюхали, донесла подруга, что она кулацкая дочь, и её оттуда исключили, когда она уже заканчивала обучение, а значит, образование уже имела. В конце концов она окончила курсы медсестёр и работала медсестрой всю жизнь. Умерли они там, в Чирчике — мать в декабре 1998 года умерла, а отец умер в декабре 1990 года.

В.О.: А как они оказались в Сибири?

В.К.: Отец мало рассказывал, он не интересовался прошлым своих родителей...

В.О.: Род его всё-таки с Украины?

В.К.: Род с Украины. Ещё деды отца, я так думаю, перебрались. А родители матери из Черкасской области уехали, потому что когда была столыпинская реформа, то давали земли в Сибири на льготных условиях. У родителей матери уже первенец, моя тётка Ярина, была на руках. Это они где-то в 1908 году приехали в Сибирь. До раскулачивания, до 1927 года, они были самыми богатыми в селе, поэтому первыми под раскулачивание пошли. У деда была косилка, кони, быки, овец не считали, была молотилка, одна в селе, а значит после жатвы молотили все, кто имел чем рассчитаться, — шли к деду. Им повезло, что первыми раскулачили, потому что когда раскулачивали первых, то ещё давали какое-то добро с собой взять, в ссылку они ещё на своей телеге на волах ехали, со своим скотом. А потом уже, как мать рассказывала, как раскулачивали, — в чём застали, в том и погнали пешком. Такая предыстория…

Возвращаюсь к своей истории. Это двуличие общества… Хотя я был убеждён в правильности идей марксизма-ленинизма, но кухонные дискуссии, то, что мать с отцом говорили, что люди между собой говорили, — это было одно, а официоз — совсем другое. Я по себе вспоминаю — почему так было? Почему у меня сначала никакого протеста не было — ведь видел же разницу между официозом и действительностью? Это с рождения приживалось в душе: видишь одно, живёшь нищей жизнью, люди вокруг тяжело работают, жизнь свою ругают, а радио, газеты пишут другое. Люди-то жизнь между собой ругают, а публично партию и правительство благодарят, да ещё и красноречиво. С пелёнок растёшь в этой лжи. Вот и воспринимал я эту ложь как норму. Но ведь идеи коммунизма прекрасны, и в них веришь — в равенство, братство, в отсутствие эксплуатации человека человеком. Я верил, верил в светлое будущее всего человечества. Но взрослел, видел всё это, уже на себе начинал ощущать всю эту несправедливость распределения результатов труда. Потому что один не делает, другой работает, а уравниловка — от неё никто никуда не мог деться, и я её несправедливость на себе ощущал.

Скажем, с одной стороны, есть свобода, братство — а попробуй что-то сказать против начальства, как это сразу же вызывало определённые меры со стороны администрации. Пусть не в отношении меня, а других, но я чувствовал, что нахожусь в тех же условиях, и только попробуй что-то сказать — окажешься на его месте. Но, я снова же говорю, находясь с малых лет в этих условиях, — будто так и должно быть. Но потихоньку протест возникал.

Повлияли на это, бесспорно, мои неудачные, безрезультатные попытки поступить в высшее учебное заведение. Я поступал в Шевченковский университет на заочное отделение факультета философии — мечтал быть комсомольским, партийным работником, и поэтому хотел поступить на этот факультет. Хорошо сдавал вступительные экзамены. Первые попытки после армии были довольно неудачными: я и на тройки сдавал, а в первый раз я даже завалил поступление. Но потом я хорошо подготовился и уже сдавал экзамены на четвёрки и пятёрки. Я сочинения по литературе, бывало, на пятёрки писал, хотя там были такие высокие требования, что не каждый писатель напишет. Но в конце концов все эти мои попытки оказались тщетными. И это, бесспорно, повлияло на мою позицию и на мою идейную переориентацию. Я посмотрел непредвзятым взглядом на разницу между официозом и действительностью.

Но нельзя назвать единственной причиной мои неудачные поступления. Случился ещё и такой случай. Я до сих пор помню, что это было в газете «Труд» под номером 27 за 1971 год. Рабочий нашего цеха, ныне уже покойный, светлой памяти Резвинов, Михаил Яковлевич, кажется, но фамилия точно Резвинов, выступил со статьёй «Пора кончать с выводиловкой». Эта статья вызвала в отношении автора очень решительные меры со стороны администрации. Правда, приехала комиссия из Москвы, разобрались, Резвинов доказал, что всё, что указано в этой статье, все недостатки — это правда. Но как только комиссия уехала, ему сразу урезали заработную плату (он был предпенсионного возраста). А тогда человеку на производстве перед пенсией, если он в процессе работы гнева начальства не вызывал, давали немного больше зарабатывать, чтобы у него была такая, знаете, более-менее достаточная пенсия. А Резвинову наоборот, как урезали заработную плату — он то ли по семьдесят, то ли по девяносто гривен стал зарабатывать.

В.О.: Нет, тогда ещё рубли были.

В.К.: Да. Это его очень сильно ударило. А я увидел, что это за свобода для рабочего — когда рабочий выступает с критикой недостатков. И профсоюзы, и коммунистическая партийная организация, и комсомол — никто ему ничем не помогает и не собирается помогать. И где та рабочая солидарность? Это очень сильно на меня повлияло. Я уже сказал, что эта статья была в 27-м номере газеты «Труд» (это где-то февраль) за 1971 год.

В этом же году я сделал ещё одну попытку поступить, хорошо сдал экзамены — и меня снова не приняли в университет. Я посмотрел вокруг и думаю: почему это я должен себе врать и почему это я должен гнуться перед этой системой? Надо протестовать, надо противостоять этой системе, надо показать свой пример сопротивления этой системе, этим недостаткам. И я написал на адрес Брежнева в Москву письмо, в котором осудил внутреннюю политику Центрального Комитета Коммунистической партии.

В.О.: Дату написания этого письма вы помните, хотя бы приблизительно?

В.К.: Этого я никак не припомню. Где-то в самом конце 1971 года это случилось.

В.О.: И о чём вы там писали? Это объёмное письмо или небольшое?

В.К.: Это было объёмное письмо. Я писал, что верил в коммунистические идеи и верю впредь, что они правильные, но реализация этих идей, политика, которую проводит Коммунистическая партия, не является совершенной, что права человека в Советском Союзе не уважаются, поэтому недостатки политики Хрущёва можно было исправить, только сняв Хрущёва с должности. И ваши ошибки, товарищ Брежнев (или Леонид Ильич — не помню, как там было), также очевидны, результаты вашего правления также будут в конечном итоге осуждены потомками. И в конце концов я заявил в письме, что протестуя против такой политики, я выхожу из партии.

Это был, так сказать, мой первый шаг к диссидентству. Письмо, конечно, было возвращено в Киев. Сначала моё персональное дело разбиралось на цеховом партбюро. Я хитрил, осознавая, с кем разговариваю на цеховом бюро, там мне не от кого было ждать поддержки или сочувствия. Поэтому на бюро я избрал один способ поведения. А на партсобрании — там немало рабочих, это пойдёт разговор по цеху — так здесь я уже всё сказал. Я стоял на своём, я говорил о недостатках в цехе, которые я видел. Меня перебивали, не давали сказать. Но решительное поведение, которое я выбрал, мне помогло не выглядеть побитым. Помню, был такой в цехе Шапиро, берёт он слово, что-то против меня выступает, но, знаете, как в народе говорят, мямлит, глаза в пол уперев, а я его перебиваю, говорю: «Что вы там бормочете, что вы глазами ищете там под рядом стульев, что перед Вами. Вы в глаза мне смотрите». В зале даже засмеялись.

В.О.: На этом собрании были только члены партийной организации или, может, были и представители откуда-то?

В.К.: Из цехового партийного бюро был заместитель Довбилов.

В.О.: А из КГБ никого не было?

В.К.: Думаю, что нет. Я не видел таких лиц, хотя меня тогда это не интересовало, я тогда просто не думал об этом. Но это вполне возможно, потому что «Арсенал» — военный завод, и заместитель директора по режиму и кадрам — это и милиция, и ОБХСС, и Комитет государственной безопасности — всё в его руках. Так что вполне возможно, что кто-то из работников завода выполнял эти функции.

В.О.: Это обязательно. Хочу спросить: имели ли на вас влияние, скажем, такие посторонние факторы, как радио «Свобода», «Голос Америки»? Вы тогда этим интересовались? Или это вы сами пришли к этим размышлениям?

В.К.: Я иногда, конечно, слушал «Голос Америки». Жил я в общежитии, там со мной жил товарищ по комнате, так он слушал «Голос Америки», но чтобы я к нему особенно прислушивался, такого не было. Хотя, конечно, пример Сахарова, Солженицына был для меня, я знал об этом всём, но, собственно говоря, Солженицын описывал сталинские репрессии, которые к тому времени уже были раскритикованы, и это не было для меня какой-то новостью или запретной темой. Другое дело, что его обвиняли в том, что, мол, хватит об этом, а он продолжал, и ему закрывали рот — это я осознавал, конечно, что это было нарушением его прав. В конце концов, через несколько лет, когда Солженицына депортировали, я выступил с протестом, и даже несколько дней голодовку объявил в знак протеста против преследования Сахарова и высылки Солженицына.

В.О.: Вы оформляли это какими-то заявлениями?

В.К.: Да.

В.О.: Куда вы обращались?

В.К.: Я направил письмо, а уже куда, этого не вспомню.

В.О.: Поскольку вы первое письмо Брежневу в ЦК посылали в конце 1971 года, то это собрание уже состоялось тогда, когда прошли аресты украинской интеллигенции в начале 1972 года? Вы об этом украинском движении знали или были вне этого движения?

В.К.: В начале 1972 года я ничего не знал об украинском движении сопротивления.

В.О.: Вы были вне этого движения, да?

В.К.: Вне этого движения, абсолютно.

В.О.: Я спрошу так: вы были тогда украиноязычным или русскоязычным?

В.К.: Я был абсолютно русскоязычным. Украинский я понимал, читал книги на украинском. Ведь я окончил русскую школу в Узбекистане, и так, как здесь в русских школах изучали украинский язык постольку-поскольку, так я там изучал узбекский язык постольку-поскольку. Знаю, как поздороваться, как попрощаться, извиниться, знаю арба — это телега, а бог — дорога, и это, пожалуй, все познания. Украинский язык я не знал, но украинцем себя осознавал. Отец — я не буду очень вникать в это — по ошибке был записан русским в паспорте, а мать моя была записана украинкой. Но несмотря на это я записал себя в паспорте украинцем, потому что осознавал себя украинцем. Помню, мальчишкой, когда были эти новогодние карнавалы в школе — это происходило не так, как сейчас, — я приготовил украинский национальный костюм. Помню, что на меня очень сильное впечатление произвёл в школьной программе «Тарас Бульба». Я помню рисунок Остапа перед казнью. Я очень симпатизировал образу Остапа, и гордился, что это украинец, и самому хотелось быть украинцем, таким, как Остап. Кроме того, наши украинские песни — хоть я жил в Узбекистане, но эта «Маричка», скажем: «Вьётся, словно змейка, беспокойная речка...» И я уже любил ту Маричку, тот образ из песни. Очень любил Тарапуньку и Штепселя, наизусть знал их диалоги, понимал все украинские слова, которые употреблял Тарапунька. Я не был равнодушен к украинскому.

В.О.: Вы говорили о протестах против депортации Солженицына, письмах в защиту Сахарова — на этом мы остановились. Продолжайте...

В.К.: Итак, я выступал в их защиту. Но это было позже. А здесь, когда я написал письмо Брежневу, партийное собрание цеха приняло решение об исключении меня из партии. После собрания меня пригласили на партийный комитет завода, где также разбиралось моё персональное дело и должно было быть утверждено решение цехового собрания. Это в соответствии с требованиями устава. И надо сказать, что там было более мягкое решение и более объективное, там была применена формулировка «считать выбывшим». Это не то, что исключение, хотя оно, насколько я знаю устав того времени, было внеуставное. По уставу не было такой формулировки, было только исключение из партии. Но записали «считать выбывшим» (думаю, это ошибка партийцев). После беседы на заводском комитете, который принял такое решение, меня пригласили ещё на беседу в городской комитет партии, где я имел разговор с Калякиной (инструктор городского комитета партии). Она меня убеждала в ошибочности моих взглядов, беседа была очень долгой. Она мне говорила, что я испорчу себе жизнь тем, что выхожу из партии, что я «хороший парень», что мне стоит ещё раз попробовать поступить в университет, намекала мне: «Ты, как будешь поступать, то мне позвони», на что я ей, помню, задал вопрос: «Если я подам апелляцию и останусь в партии — тогда позвонить вам?» — «Нет, — говорит, — если будешь поступать, независимо от этого, позвони, сообщи мне». То есть намекала, что она поможет. Но я прекрасно понимал, что она мне не поможет, если я не останусь в партии. Это во-первых. А если я не останусь в партии, то поступление в университет не будет иметь никакого значения, потому что никакой учёбы не будет. Да и кто меня примет? Я всё это прекрасно осознавал. Я отказался подавать апелляцию, и всё это закончилось тем, что я вышел из партии.

В.О.: Так вас всё-таки исключили, да?

В.К.: Да.

В.К.: С формулировкой?..

В.К.: «Считать выбывшим».

В.О.: А собрание как формулировало?

В.К.: «Исключить».

В.О.: За?..

В.К.: За нарушение устава... Я толком не помню сейчас той формулировки, единственное, что чётко помню, это «исключить».

В.О.: За идейные заблуждения, ошибки...

В.К.: Я не могу сказать, потому что не помню — слишком давно это было, и я особого значения этому не придавал.

После исключения всякие там отпуска за свой счёт, в случае необходимости — запрет, профсоюзные отпуска в летние месяцы — я не видел. Я ни одного отпуска не знал летом. То есть все средства, которые были в арсенале власти, были ко мне применены. Это вызвало протесты с моей стороны, которые вызвали новые меры со стороны администрации, и всё это пошло по тому известному всем кругу. Всё это длилось довольно долго.

Я женился в 1975 году, когда мне не хватало до тридцати лет нескольких месяцев. В ноябре я женился, а в мае 1976-го у нас родился ребёнок. Как только женился, я покинул общежитие, пошёл на квартиру. На квартире были страшные условия. Сами понимаете, что найти квартиру семье с ребёнком было трудно. Там такая антисанитария — страшные были бытовые условия. Жена из-за этой антисанитарии имела болезни, женские в том числе, у ребёнка однажды глисты были. Проработав на заводе уже много лет, я просил предоставить мне какое-то хотя бы временное жильё. Конечно, кто там мне собирался предоставлять это жильё? Заводская администрация только злорадствовала от того, что я находился в сложных условиях, мне напоминали, что я сделал то, что для них было неприемлемым.

Когда я попал в такую ситуацию, то в моей душе и дальше нарастал протест. Это делало меня более решительным, вплоть до присущего мне авантюризма. Я пошёл на такой шаг. Написал письмо на имя Брежнева, в котором описал меры, которые ко мне применяются, ущемляющие мои права, права человека. Я изложил это в письме лично Брежневу, но осознавал, что письма до него, конечно, не доходили. Тогда я решил сделать такое дело.

В.О.: Простите, когда это письмо было отправлено?

В.К.: Я даже год затрудняюсь назвать, но думаю, что это был примерно 77-й год. Это можно вычислить, потому что в тот год Сайрус Вэнс, государственный секретарь Соединённых Штатов, приехал в Советский Союз, имел с Брежневым переговоры по ОСВ. Так можно сориентироваться. Я написал это письмо, но, осознавая, что письма до Брежнева не доходят, я решил сделать вот какой шаг. Я задумал связаться с американским посольством и поехал в Москву. Я не был уверен, что этот путь реален. Я не знал, может ли американский посол передать Брежневу письмо, но я допускал, что это возможно. Поэтому я решил передать письмо послу Соединённых Штатов Майклу Туну. Итак, письмо Брежневу я запечатал в один конверт с адресом Брежнева, но вложил его ещё во второй конверт с письмом Майклу Туну. Я написал послу, что прошу передать это Брежневу, и изложил, что написано в письме Брежневу. Что прошу передать письмо, если это не противоречит международным нормам, в случае личной встречи Леониду Ильичу Брежневу.

Приехал я в Москву. Где это посольство находится — я не знаю. Обращаться в адресное бюро — я, конечно, понимал, что это означало, что до посольства я не дойду. Спрашивать прохожих — последствия, скорее всего, будут такие же. Итак, возникал вопрос, как узнать, где оно находится. Я придумал такой вариант. Приехав на Киевский вокзал, я немного обошёл Москву, посмотрел немного дальше от вокзала, запомнил название одной улицы и вернулся назад на Киевский вокзал. Взял такси и сказал таксисту, что у меня есть немного времени и я хочу где-то пойти в кино, а пока что я знаю, что американское посольство находится на такой-то улице. То есть соврал, первую попавшуюся улицу назвал. Говорю, что знаю, что там находится посольство, как мне об этом говорили, так хочу взглянуть, какое оно, отвезите меня. «Да какое же посольство, где же оно на этой улице? — таксист-то знает, где это посольство находится. — Оно находится вон там и там!» — «Ну, повезите, пожалуйста, я посмотрю». Он меня подвёз. Подвёз, показал посольство, а когда мы стали отъезжать от посольства, я у первого же кинотеатра попросил его остановить, потому что хочу пойти в этот кинотеатр. Расплатился с таксистом, таким образом узнав, где это посольство.

Я стал искать возможности, как же передать письмо. Перед подъездом, конечно, стоят наши милиционеры — значит, исключено, чтобы зайти. Перед подъездом стоят машины, на машинах номера. Я посмотрел на номера — на всех начало «d» и первая цифра «25». Я понял, что это серия для американцев. Я отошёл от посольства, стал на перекрёстке и стал ждать, когда на красный светофор остановится неподалёку от меня машина с этой серией. Долго мне пришлось простоять. Случился удобный момент: я подошёл к машине, открыл дверцу: «Извините, пожалуйста, вы говорите по-русски?» А там женщина с перепугу: «No, no!» Я захлопнул дверцу, спокойно отошёл на тротуар, немного постоял, будто ничего тут не имел, и спокойно себе ушёл отсюда, потому что понял, что первая моя попытка состоялась, что здесь, перед посольством, много «наших ребят» в штатском. Я оттуда ушёл. Попытка связаться через машины на перекрёстке не дала результата.

Там возле посольства стоит дом, где жил Шаляпин. Я стал поодаль от посольства, будто на барельеф Шаляпина смотрю, будто ничего мне здесь не надо. Но слежу, не будет ли кто выходить из посольства и подходить к машине с «d-25», и если этот человек мне внешне покажется американцем, то я обращусь с просьбой передать письмо Майклу Туну.

Долго я там простоял, примелькался и уже начал думать, что пора оттуда уходить. Когда выходит из посольства человек, который мне издалека показался таким, что я могу обратиться к нему, если он сейчас подойдёт к машине с этой серией. Тот человек поворачивает и идёт в мою сторону. Этот человек прошёл мимо меня — и моя внутренняя интуиция, и его внешность подсказывают: ну, не совок идёт! Ну не совок! Я пропустил его и думаю: нет, за этим человеком надо пойти.

Пошёл я за этим человеком, присмотрелся, чтобы не было «хвостов» — вроде ничего подозрительного я не увидел. Догоняю я этого человека: «Извините, пожалуйста, вы говорите по-русски?» — «Да, говорю». — «И вы — работник американского посольства?» — «Нет, я не работник посольства, я — генеральный консул Соединённых Штатов в Ленинграде». Ещё лучше, чем надо! Я ему излагаю, кто я, рассказываю свою идею и спрашиваю его: если я сейчас передаю вам письмо — мне всё равно, что кто-то сейчас заметит, что я его передаю и меня заберут, это меня не волнует, — но заберут ли у вас это письмо? — «А где у вас это письмо?» А я купил такую детскую книжечку и вложил его в неё, чтобы не носить письмо в руке. Говорю ему, что вот в этой книжечке. «А вы, — говорит, — отдайте его мне вместе с этой книжечкой». — «Пожалуйста». Я отдал ему это письмо.

Судьбы этого письма я не знаю. Ничего мне не удалось потом выяснить. Единственное, что я знал — о предстоящем приезде Сайруса Вэнса. Этот приезд должен был состояться буквально через неделю.

Вернувшись в Киев где-то в первые дни недели — я, видимо, в воскресенье приехал в Москву, а в понедельник произошла передача письма, — на следующий рабочий день я встречаю директора завода перед заводоуправлением, в рабочей одежде, потому что смена начиналась в полвосьмого, а директор начинал свой рабочий день позже, в девять часов, — встречаю я директора завода, который идёт к себе в кабинет, и говорю ему: так и так, я был в Москве и через посла Соединённых Штатов передал письмо Леониду Ильичу Брежневу; а сообщаю я вам об этом потому, что предстоит эта встреча, чтобы факт передачи письма Брежневу не был для него неожиданным, чтобы он был к этому готов, потому что навредить советской дипломатии в переговорах по ограничению стратегических наступательных вооружений я никак не хотел. Так я предупредил директора, что это было сделано. Это, конечно, на заводе вызвало бурю.

В.О.: Так вы не только директору, но и другим людям говорили об этом?

В.К.: Понимаете, дело в том, что как только я ему это сказал, он завёл меня в свой кабинет, вызвал всех своих заместителей, вызвал начальника моего цеха. Это так: он сидит за своим столом, я перед ним в торце этого стола, который стоит перпендикулярно его столу, а так под стенкой сидят все начальники служб и с краешку начальник моего цеха примостился, словно воробей. И директор завода ну буквально рычит. Это же Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета Сергей Гусовский, кажется, Сергей Владимирович. Сейчас, кажется, ещё и улица возле «Арсенала» носит его имя, рядом с Московской улицей, там, где универсам «Печерский», и есть улица Сергея Гусовского. Буквально рычит: «Как это так, что на нашем революционном заводе вот такой человек, вот такой рабочий, в таком коллективе...» А я ему в ответ: «О! Вы и коллектив вспомнили!» А потом, не боясь абсолютно, потому что я был готов ко всему: «И коллектив рабочий вспомнил? Очень ты заботишься об этом своем коллективе! Давно у тебя погибли люди?»

На заводе перед этим произошла авария: пар выбивался из трубы, размыл тротуар, а люди проходили в столовую, провалились в ту яму, получили страшные ожоги, двое погибли. «Так вы, — говорю, — забыли о том, тогда вы не думали о коллективе, а теперь революционный коллектив вспомнили?» Начальники служб сидят тихо, аж слышно, как муха пролетит! Он рычит на меня, а я на него. Он увидел, что ничего сделать не может: «Иди! Работай!»

Я ушёл, а все остальные остались. После этого меры против меня были усилены... В цеху была «выводиловка». Я работал в инструментальном цехе, и специфика заключалась в том, что производство было штучным: каждую деталь надо было изготовить только одну-две, иногда несколько по определённому чертежу, и самому продумать технологию. Технологи писали технологию как попало, они и не очень-то разбирались в тех технологиях, приходили советоваться с рабочим, как это сделать, потому что рабочий был универсалом. Такое производство очень отличается от серийного, когда человек изготавливает одну и ту же деталь в больших количествах.

Каждая деталь требовала от рабочего продумать технологию, какой инструмент применить, приготовить этот инструмент. И нормировщик не мог поставить объективную оценку. При штучном производстве повсеместно существовал такой способ стимулирования труда, как «выводиловка». То есть человек имел свою цену — это почти оклад, но этот оклад был гибкий: если мастер видел, что человек хитрит или недобросовестно относится к работе, то он мог где-то десятку или двадцатку снять с его зарплаты. Но на всю эту зарплату выписывались якобы наряды, на каждую работу. Но на любую работу мастер мог изменять расценку, определённую нормировщиком. То есть он подгонял всю сумму, заработанную рабочим, повышая расценки, на уже сделанные в этом месяце детали, дописывая ещё новые наряды под то, что надо заплатить этому рабочему. И это дало возможность Резвинову, о котором я уже рассказывал, урезать зарплату. Это было применено и против меня.

В то время по принципу выводиловки мне платили где-то 200–220 тех советских рублей, а в первый месяц после этого события мне так срезали, что я заработал где-то до 100 рублей. На второй месяц из-за того, что надо было спешить, а я пытался заработать больше, то я, наоборот, запорол в брак дорогие детали, и заработок был такой, что нечего было получать. Я в знак протеста просто отказался получать заработную плату, которая у меня получилась за второй месяц. Но и на третий месяц с меня это преследование не было снято, и снова зарплата была очень маленькая. Мне нечем было платить за квартиру, я попал в страшную ситуацию. Я просто встал перед выбором, жить или не жить — вопрос стал даже так.

Что делать? Я уже было потерял волю, когда попал в такую ситуацию. Но я взял себя в руки и сказал себе: или я выстою, или не выживу. Тогда я стал брать работу на следующий день накануне, в конце смены. Брал работу, разбирался в чертежах, подготавливал весь инструмент, который мне нужен на завтра. Поэтому, придя на работу, я внутренне был готов к выполнению этой работы, у меня уже был готов инструмент. Кроме того, я ощущал на себе это крылатое выражение: «Великая цель рождает великие силы». Где всё это взялось? Я не понимаю, как я смог всё это сделать. Я стал зарабатывать по тем расценкам, которые стояли на чертежах. А нормировщики намеренно занижали эти расценки, чтобы рабочие не могли заработать больше, чем им было назначено, так сказать, судьбой, а на самом деле администрацией. По этим расценкам рабочим выписывали наряды, а потом мастер дописывал и выводил до его уровня — поэтому, собственно, это и было названо выводиловкой, потому что он выводил ту норму. А мне же ничего не добавляли, поэтому мне надо было зарабатывать на тех заниженных расценках, по которым рабочие зарабатывали вдвое или на треть меньше того, что им выводилось в конце месяца. Это очень трудно понять человеку постороннему, но это действительно так было, и это знают те, кто с этой выводиловкой имел дело.

Итак, я как взялся, то три месяца, как я об этом уже говорил, у меня заработок был такой, что я не заработал и половины своих денег, но уже на четвёртый месяц я выгнал немного больше, чем я зарабатывал по выводиловке — то, что мне выводили. Когда так случилось и я увидел, что это можно, то это ещё как-то вдохновило меня. Поэтому, набравшись опыта такой работы в первый месяц, на второй месяц я ещё больше заработал. Мастер не знал, что со мной делать, потому что ему надо было, чтобы у меня упал заработок, а у меня заработок вырос. А ещё снизить расценки он просто не имел возможности, ведь он не знал, какая работа ко мне попадёт. И расценку-то определял не мастер, эту заниженную расценку определял нормировщик. Она уже приходила готовая, а снизить расценку — это уже было слишком очевидно. Он начал со мной разговаривать немного откровеннее: «Валера, ты особо там не гони, а то смотри, чтобы ещё расценки не порезали». А я его так иронично, будто даже свысока похлопал по плечу да и говорю: «Тимофеевич, если мне срежут расценки, то я посмотрю, сколько тебе придётся доплачивать тем людям, которым ты выводишь. Ты меня не пугай — подожди, я с тебя ещё штаны сниму!» (Тут имелось в виду, что из-за меня и к нему применят что-то подобное). Мастер ведь имел на свой участок фонд заработной платы, то есть суммарная зарплата всех рабочих не должна была превышать определённую сумму, и в случае такого превышения мастеру могли снизить так называемые премиальные. Поэтому я так посмеялся над ним и продолжал работать.

Видя, что я уже не завишу от администрации, что я зарабатываю вопреки всем этим преследованиям, я почувствовал себя ещё смелее и начал ещё и насмехаться над администрацией. А это уже вообще было неприемлемо для администрации. Почему — потому что все рабочие собственными глазами видели, какой это пример протеста. Это вообще не вписывалось во все те нормы и рамки. Конечно, так долго продолжаться не могло, и администрация искала способы и нашла их. Чтобы это не было уж слишком грубо с их стороны, они снова посадили меня на выводиловку, но перевели работать в материально-заготовительное отделение — это там, где самая грязная и самая примитивная работа. Я с пятым разрядом, выполняя уже самые сложные работы на своём участке, был переведён на самую примитивную работу — предварительную обдирку заготовок с припуском 2–3 миллиметра для того, чтобы потом эту работу выполняли другие. То есть это было уже даже унизительно.

В.О.: С пятым разрядом?

В.К.: Пятый разряд токаря у меня был. Но уже деньгами перестали преследовать. Думаю, во-первых, увидели бесперспективность, а во-вторых, поняли, что вредят этим. Ведь рабочие-то всё это видят, а это же произвол, преследование. И пусть они вроде молчат, но очень сомнительно, что они этим довольны.

На этом уже участке начальником был Разбитский. Надо сказать, что когда дирекция завода говорила начальнику цеха: «Что ты, не можешь что-то к нему применить, не можешь его поставить на место?», то мне Разбитский передавал это. Он внутренне сочувствовал мне и откровенно со мной разговаривал наедине. Он мне говорил, что вот Бабернову (Бабернов Виктор Иванович был начальником нашего цеха), «Бобру», мол, сказали так, а он говорит директору завода: «Ты приди и посмотри, как он работает, — ему надо Героя Социалистического труда давать за такую работу. Он же сколько работы переворачивает, посмотри! Я ему ничего не могу сделать». Но в конце концов начальник цеха вынужден был перевести меня в это материально-заготовительное отделение.

Итак, я стал работать на этой грязной и унизительной работе. И условия работы там были грязные, и кузница рядом, пыль страшная, грохот молотов, постоянно открываются и закрываются двери, из-за этого сквозняки, холодно зимой. Но всё это я принял как должное. На колени, конечно, не стал и, в конце концов, продолжал свои протесты. Помню, состоялись очередные выборы. Я на адрес Щербицкого написал, что я не приду голосовать, не приду сознательно, потому что это не выборы, это фальсификация выборов.

В.О.: Какого года? Я помню, что выборы были где-то в феврале или в марте 1979 года. Меня перед ними посадили.

В.К.: Вот эти выборы. Но это были выборы в Верховный Совет СССР. Щербицкий был доверенным лицом Леонида Ильича, поэтому я ему, как доверенному лицу, написал письмо.

А тогда я стал задумываться, что такой отец, который не может обеспечить семью жильём, семье не очень-то и нужен. В конце концов я сделал следующий шаг.

В.О.: Ребёнок какого года?

В.К.: В 1976 году, в мае родился ребёнок.

В.О.: Имя назовите.

В.К.: Алексей. Я сделал такой шаг… Это уже был март, по-моему 1979 года — это можно посмотреть в приговоре — первый эпизод моего «хулиганства».

В.О.: 20 марта 1979 года.

В.К.: Я изготовил плакат, написал на нём: «Культу личности Л.И.Брежнева — нет! Прекратите произвол!» В приговоре, конечно, этого текста нет, там написано: «Текст провокационного, оскорбительного содержания». Плакат был написан на ватмане, а чтобы ватман не сворачивался, чтобы его можно было удобно развернуть, я просто взял на заводе два тоненьких металлических прутика, проткнул края плаката — с одной стороны на одном краю и на другом и на другой стороне так же, свернул этот плакат по длине, а потом, придя под здание ЦК Компартии Украины на площади Орджоникидзе, развернул этот плакат. Но я намеренно выбрал такое время, когда вокруг никого не было. Это точно, что никого не было вокруг. И то, что там написано «на многолюдной улице в присутствии граждан» — это, конечно, ложь абсолютная.

Почему я это сделал, почему я выбрал именно безлюдный момент? Потому что диссидентов во всех подобных случаях обвиняли в публикациях, что это, мол, делается в надежде, что буржуазные средства массовой информации сфотографируют (и это партидеологи расценивали как прислужничество буржуазной прессе), или что это какая-то бравада героизма. Так чтобы меня в этом не обвиняли, но чтобы продемонстрировать, что преследование меня, нарушение прав человека вызвали этот мой шаг. Именно для этого я выбрал такой момент. Кроме постового милиционера, который ходил вокруг, никого там не было.

Когда я развернул этот плакат, милиционер, который был от меня буквально где-то в двадцати шагах, конечно, сразу же меня задержал, забрал плакат, завёл меня в свою «кутузку» — там, на площади Орджоникидзе, буквально рядом. Завёл, предварительный допрос. Я объяснил этот свой поступок преследованием меня. Через некоторое время появился другой человек, который выглядел очень солидно, интеллигентно, надо заметить и вежливо; продолжил допрос тут же, в этой «кутузке». Как только он появился, я заметил себе, что он из КГБ. Долгий был разговор, но, на удивление, предупредив, что следующий подобный поступок приведёт к заключению, меня отпустили. Было уже поздно, около двенадцати ночи я пришёл домой. Тот человек, что допрашивал, собственно, как Вы знаете, это называется «брать объяснения», приставил двух в штатском провести меня (я на квартире жил на улице Менжинского).

Эти двое не скрывались, открыто шли со мной, болтали. Ещё, помню, спросил их, зачем их ко мне приставили? Так они объяснили, мол, не дай Бог по стечению обстоятельств кто-то на меня по дороге нападёт, так чтобы потом это не было возложено на милицию.

Здесь, пожалуй, есть моё небольшое упущение в моём рассказе. Я был связан с иностранными представительствами. Тогда в Москве генеральный консул Соединённых Штатов в Ленинграде мне сказал, что в Киеве работает генеральное консульство Соединённых Штатов, которое возглавлял тогда генеральный консул Соединённых Штатов Роберт Говард Миллс. Я с ним тогда связался, он принимал в гостинице «Москва». Я к нему приходил.

Здесь снова нужно объяснение, потому что это такая специфическая обстановка. Понимаете, выписывая наряд другим людям на ту или иную работу, для того, чтобы вывести определённую сумму для рабочего, мастер на чертеже писал уже другую расценку, то есть переоценивал расценку, которую ставил нормировщик. Он другому рабочему уже повышал расценку. Но случалось так, что, скажем, такую работу делал какой-нибудь фрезеровщик и загонял её в брак. Эта работа снова возвращалась на токарный участок, и случалось так, что она попадала ко мне с уже завышенной расценкой. Но мастер, давая мне эту работу, снова исправлял ту расценку и ставил заниженную — зачёркивал её и ставил свою подпись. Так я, когда мне такой чертёж попадался, забирал его, прятал и делал вид, будто он просто утерян. Ведь это было явное доказательство преследований. Я такие чертежи перефотографировал — не сам чертёж, а расценку, там, где расценка исправлена и подпись мастера стоит. И я это показывал консулу, демонстрируя, как преследуют диссидента на заводе — вот как мне занижают расценку: видите, была такая расценка, а исправлено на такую. Это я демонстрировал консулу, и такие были мои визиты к нему.

В.О.: Как вы туда проходили, вас там не задерживали?

В.К.: Два раза я прошёл, и меня не задержали, но потом консульство было переведено на улицу Горького, и там меня уже не пропустили. Но к тому времени я у господина Миллса уже узнал телефон Кевина Клоса, шефа корпункта газеты «Вашингтон пост» в Москве. Это автор книги о Хрущёве «Диктатор на пенсии». Это была, так сказать, резонансная книга в Соединённых Штатах. Итак, я был связан с Кевином Клосом, и хотя я не был очно знаком с ним, но я звонил ему по телефону в Москву в его корпункт.

Конечно, наши спецслужбы знали о моей связи, может, поэтому было такое отношение ко мне — меня провели домой после того «взятия объяснений» поступка.

Ну и, пожалуй, здесь надо сказать, что на «Арсенале» ко мне применялись так называемые воспитательные меры. В частности, меня вызывал заместитель директора завода по режиму и кадрам Никитченко, проводил свои беседы, ну и то, что мне не давали жилья, это тоже очевидно было средством такого влияния.

Должен сказать, что разные люди по-разному относились ко мне. Если, скажем, парторг цеха Онанко, который был начальником участка, где я работал в соответствии с моей квалификацией, преследовал инициативно, а его действия, направленные на эту цель, были его личным призванием — и абсолютно иное отношение со стороны этого Никитченко. Несмотря на то, что он заместитель директора по режиму и кадрам, представлявший и Комитет государственной безопасности, и милицию на заводе, он то, что должен был по своей должности делать, делал, но нельзя сказать, что он при этом какое-то удовольствие испытывал — это совершенно очевидно. Он разговаривал со мной, и было очевидно, что он делает это потому, что должен делать по своей должности. Итак, к этому Никитченко, как к человеку, у меня в душе нет негативного осадка. После того, как я освободился из заключения, я с ним здоровался, то есть нормальное отношение.

Итак, после этого этот Никитченко вызвал меня к себе на беседу, разговаривал, что это «чревато», так сказать, и так далее. Такие были ко мне меры воспитательного, так сказать, толка.

Но главное, что мне не давали жилья. Я был в отчаянии, я был в сложной ситуации, и это меня подталкивало к решительным шагам. Я осознавал, что эти мои шаги мало что дадут. Я был убеждён, что бороться надо путём создания конспиративной организации, и я пытался создать подпольную, так сказать, сеть. Меня товарищи по общежитию связали с одним парнем — имя его я уже не помню, из города Иваново, этой «столицы ткачей». Я несколько писем ему отправил, и он мне отвечал. Но я почувствовал, что это не тот человек, с которым мне нужно контактировать. Я заподозрил, что на это знакомство меня вывели так называемые «органы», поэтому отказался от этого общения.

Но тут родной брат моей жены, Михаил Гудзовский, рассказал, что в их строительной организации работает такой человек, Козлюк Леонид Макарович, который пишет письма протеста в государственные органы, и очень критические, смелые письма. И характерно то, что он подписывался под этими письмами: «Козлюк Леон, Макаров сын». Я заинтересовался этим человеком и попросил своего шурина, чтобы он узнал, где этот человек живёт и как его найти. Я сделал это так деликатно, будто довольно равнодушно, но с определённым намерением. Шурин сказал, что ему это нетрудно сделать, он узнал для меня, где живёт этот человек.

Я пошёл к этому человеку. Намерение было таким: не называя ему свою фамилию, имя, отчество, не говоря ему, кто я и где я, и что я, предложить ему такую конспиративную борьбу. Я пришёл к нему. Действительно, есть такой человек. Я попросил его выйти со мной на лестницу, потому что осознавал, что если этот человек открыто протестует, то вполне возможно, что в его доме нашпиговано подслушивающей аппаратуры.

Я вывел его и попросил со мной пройти, поговорил с ним. Говорю: то, что ты делаешь, вряд ли что-то даст, потому что против тебя применяются определённые меры (а мой шурин рассказал, что против этого человека применялось). И говорю ему: «Уважаемый Леонид Макарович! — Козлюк — полный тёзка Кравчука. — Эти меры, которые вы принимаете, вряд ли что дадут. Я предлагаю вам работать со мной. Но давайте мы об этом поговорим в другой раз, потому что здесь нам сейчас не стоит много о чём разговаривать. Давайте мы с вами договоримся о встрече». Мы договорились о встрече, и он пришёл на встречу со мной.

Мы встретились с ним в гидропарке. Это было лето. Я не помню, какой это был год. Я ему предложил такую подпольную сеть создавать: «Вы не знаете, кто я. Те люди, на которых я вас буду выводить, не должны знать, кто вы. И вы не должны говорить, кто вам и что, и для чего. Но единственное — вы должны спрашивать у тех людей, на которых я буду вас выводить, их согласия участвовать в борьбе. А потом с ними будем, через вас также, какие-то схроны изготавливать, где я буду им давать инструкции, где, что и как делать, какой способ связи. Всё это будем делать таким образом. Но вы будете связующим звеном для меня, чтобы я такую структуру строил».

Я заметил, что у Леонида не хватает пальца на руке, и я осознавал, что надолго он не годится для этого дела, и вообще он не годится из-за этого для конспиративной работы. Кроме того, он «засвеченный» человек. Но у меня не было выбора, поэтому я пошёл на то, чтобы на первых порах, на первых шагах использовать его для построения такой конспиративной структуры.

Я был уверен, и основой тому было учение Ленина о до конца революционном рабочем классе, которому нечего терять, кроме собственных цепей. Но это явно ошибочный тезис. И это показало наше с вами руховское прошлое, потому что рабочие не очень-то поддержали — они стояли в стороне, они нам говорили, что вы давайте не о гимне, не о языке, а об экономике, о социальных вопросах. Но сами они оставались, в основном, согласитесь, в стороне. Поэтому я говорю, что надежды мои, что именно рабочие являются революционным классом, были ложными. Это было моей ошибкой. И ничего у меня из этого не вышло. И этот «Козлюк Леон, Макаров сын» только на первую встречу пришёл, а на вторую, которую я ему назначил по окончании первой встречи, не явился. Я пришёл к нему домой, постучал и как-то телепатически чувствовал, что за дверью стоит человек, он часто дышит, но дверь мне не открывает. Я ушёл, но через несколько дней пришёл снова и снова стучал. Не знаю, был ли там кто-то дома или не был, но дверь снова никто мне не открыл. И я понял, что дело с этим человеком надо бросать, потому что если я проявлю, так сказать, излишнюю настойчивость, то как бы он не пригласил лишних людей на такую встречу. Итак, я вынужден был отказаться от услуг этого Козлюка Леонида Макаровича.

Что ж, дело у меня не пошло.

Что касается жилья — мне его и дальше не предоставляли. Я обращался, ходил на приёмы к директору завода. Он со злорадством — это был не Никитченко, его отношение было абсолютно иное, — он инициативно меня преследовал, и, конечно, никакого временного жилья он мне не предоставлял, хотя в то время и сдавалось в эксплуатацию семейное общежитие гостиничного типа. Мне, несмотря на то, что стаж работы на «Арсенале» я имел значительно больший, чем те, кто это жильё в нашем цеху получили, в этом отказывали. И я в конце концов вынужден был пойти на второй «хулиганский», так сказать, поступок, который произошёл в Москве и который отражён в моём приговоре и в моём обвинительном заключении.

В.О.: Здесь написано «5 декабря 1980 года».

В.К.: Именно так, 5 декабря 1980 года. С Днём Конституции это я никак не связывал — это просто стечение обстоятельств. Я приехал в Москву, заранее изготовил плакат «провокационного оскорбительного содержания» (как это сказано в приговоре), на котором был такой текст: «Л.И.Брежнев! Ты хочешь моей крови? Иди пей, кровопийца!» Текст этот, конечно, был задуман с запланированными определёнными действиями. Я на заводе изготовил специальную заточку из нержавеющей стали такого размера, чтобы она не могла мне быть инкриминирована как холодное оружие. Я её простерилизовал, запечатал в стерильный пакет, обеспечил стерильность полностью. И запланировал так, чтобы порезать себе руку, для того, чтобы кровь хорошо потекла, и развернуть этот плакат. Чтобы на площади не раздеваться, чтобы заранее как-то к себе внимание не привлекать, я зашёл в какой-то общественный туалет, вытащил руку из рукава рубашки и из рукава пальто, так будто рука у меня сломана или как-то иначе травмирована. Вот так, как носят руку с шиной, так и я под пальто, но согнул её таким образом и приготовил для того, чтобы сразу её высвободить из-под одежды, потому что зима же и холодно.

Итак, приготовив заранее таким образом руку, я пришёл на Красную площадь, там, где Собор Василия Блаженного, напрямик перед Спасской башней Кремля. Но там немало группами проходит экскурсантов и на автобусах. Я выбрал такой момент, когда никого не было. Стоял перед собором Василия Блаженного офицер внутренней службы и что-то смотрел. Я уже думаю, при нём ли это сделать, потому что, всё-таки, один, там больше никого не было. Но я дождался, что и он ушёл — и никого не было, потому что как раз снег такой сильный шёл, из-за этого не было людно.

Сначала вытащил эту приготовленную заточку, разорвал стерилизацию, а потом высвободил руку, вогнал эту заточку под кожу и провёл ею по предплечью, вдоль. Посмотрел — холодно, а холод вызывает спазмы на кровеносных сосудах, поэтому кровь сначала слабо побежала. Тогда я во второй раз ещё глубже загнал заточку, провёл ею, заточку вытащил и кровь — первая струя, вторая струя — пробились, в конце концов, кровь хлынула. Я видел, что уже хороший порез, а плакат у меня — две рамки, которые складывались на таких примитивненьких шарнирах. Я эти две рамки развернул, развернул плакат, на котором было написано: «Л.И.Брежнев! Ты хочешь моей крови? Иди пей, кровопийца!» И так вверх поднятая рука, кровь стекает. Стража у Спасских ворот — два милиционера. Буквально несколько секунд — милицейский свисток, бежит ко мне сначала один милиционер, потом следом второй, бросили этот пост и бегут ко мне. Подбегает — хвать меня сразу за этот плакат! Хочет забрать плакат, а потом ему, очевидно, пришла в голову мысль: а что же на том плакате, не зря ли я его забираю? Он отскочил от меня, прочитал этот плакат, а потом снова ко мне, плакат этот выхватил.

Я, конечно, никакого сопротивления не оказывал. Давай он мне руку в пальто толкать. Я говорю: «Нет, извините, пожалуйста, я не буду пачкать пальто в кровь». Они меня завели в свою дежурку, и, помню, один в штатском подходит ко мне, плакат так у стенки стоит, он развернул и прочитал плакат, на меня посмотрел: «Будешь сидеть!» Ну что ж, буду сидеть.

Меня завезли сначала в отделение милиции, в это известное, Петровка, 38...

В.О.: Вас задержали в шестнадцать десять, здесь записано в заключении.

В.К.: И даже никакой предварительной перевязки не сделали. Кровотечение останавливать никакой мысли не было. Предварительный допрос, причины и так далее — и уже через длительное время меня завезли на психиатрическую экспертизу.

В.О.: Не в Институт Сербского?

В.К.: Я не могу сказать. Завезли меня в эту больницу. Больница большая. Долго я там сидел. Это были даже провокационные условия, потому что проходили там один какой-то с попыткой самоубийства, рядом со мной сидел явно с психическими отклонениями. В таком окружении я там сидел, никто ко мне не подходил...

В.О.: А сколько времени?

В.К.: Я не могу сказать — как-то не думал я о времени, а больше думал о том, что меня сейчас ждёт. Вышел в конце концов ко мне психиатр, стал со мной проводить беседу.

В.О.: А рана не перевязана?

В.К.: Рана не перевязана. Вот, видите этот коллоидный шов, где-то сантиметров семь будет порез, но тогда он разошёлся сантиметров на три-четыре в ширину. Я перерезал так, чтобы мышцы не задеть. Прорезал кожу и жировую клетчатку, до мышц, потому что когда рана разошлась, я увидел свои мышцы без жировой клетчатки.

Итак, вышел ко мне психиатр. Я, конечно, уже имея за своей спиной определённый диссидентский путь, был готов к разговору с психиатром, знал, как себя вести в процессе беседы. Я разговаривал абсолютно монотонным голосом, доказывая свою мысль, следя за своей логикой, так, как дипломаты разговаривают, несмотря на то, что мне иногда задают такой провокационный, явно нелогичный вопрос. Но я спокойно отвечаю, что здесь у вас логика хромает: «Как вы связываете сказанное вот тут и вот тут».

В.О.: Так что вы его разоблачаете, а не он вас?

В.К.: Да. Но он это намеренно делает, чтобы посмотреть, насколько я логично мыслю и насколько я улавливаю эти моменты. Я прекрасно понимаю смысл этой беседы.

Беседа заканчивается тем, что врач, глядя мне в глаза — а он, собственно, почти всё время смотрел в глаза, потому что глаза много чего врачу говорят, и я также всё время смотрел ему в глаза, — так он мне говорит: «Что же мне с вами делать?» А я ему, также глядя в глаза, говорю: «Вы меня спрашиваете, что со мной делать? Если так, то тут только одно моё пожелание — дать объективную оценку состояния моего здоровья». Он отвёл взгляд, а потом снова посмотрел на меня: «Ну, тогда я даю заключение о том, что вы здоровы». — «Спасибо». И на этом наша беседа была закончена.

Меня снова отпустили. Сначала завели в это самое здание с другого входа и стали перебинтовывать мне мою рану.

В.О.: Наконец-то. Это же посмотрите, с шестнадцати десяти...

В.К.: Да это несколько часов.

В.О.: Так это же уже ночь?

В.К.: Ночь, абсолютная ночь.

Итак, меня с другого входа в это самое здание завезли почему-то на авто. Завели с другого входа и рану всё-таки перевязали. Когда мне перевязывали рану, я этой медичке говорю: «Вы мне хоть пару скобок положите». Потому что я понимаю, что в старости бывает, что раны расходятся, и вообще бывает, что раны беспокоят человека, эта коллоидная ткань». Я обратился с просьбой, чтобы она мне скобки поставила, но, очевидно, она уже имела инструкции, ведь, ответила мне на это: «Не надо было резать». Ну что ж, не надо, так не надо. Она перевязала мне рану, меня выпустили. Я даже удивился, что меня снова выпустили: то один, то другой говорили, мол, будешь сидеть.

Я должен был добираться домой — на Киевский вокзал и с Киевского вокзала в Киев. Но сначала мне по дороге попалась аптека, такая, что ночью работала. Я зашёл, купил перевязочное средство, то есть бинт, лейкопластырь, перекись водорода. Приехав на Киевский вокзал, нашёл там безлюдное место, на лавочке устроился, разорвал лейкопластырь на тоненькие полоски, развязал то, что мне эта служительница здоровья сделала, всё это разбинтовал, выбросил, достал свою перекись водорода, промыл всю рану. Тогда так повернул, что на одну сторону кровь стекает. На верхнюю сторону наклеил несколько полосок лейкопластыря, а потом перевернул так, чтобы кровь стекала в обратную сторону, протёр досуха другую сторону раны, и беря за край приклеенного с одной стороны лейкопластыря, стянул вот так рану и наклеил. Вторым стянул, наклеил, третьим — наклеил. Таким образом один раз стянул, но увидел, что ещё недостаточно стянуты края пореза, наклеил новые ленты лейкопластыря, и отрывая эти, больше стянул эту рану. И, видите, вот довольно-таки аккуратный коллоидный шов.

В.О.: А раненая рука вас слушалась?

В.К.: Полностью, я здесь мышцы не задел. Я всё это делал, чтобы «членовредительство» мне не могли приписать. Я ещё и это учитывал. Хотя, может, ни у кого и намерения такого не было, но я и такой вариант предусмотрел. Ну, сделал всё так аккуратненько, хорошо, приехал домой, всё нормально. Но через несколько дней вызывает меня этот Никитченко, заместитель директора по режиму и кадрам. И говорит мне так: «Кравченко, — это не дословно, но почти дословно, — то, что ты там сделал, мне не сказали, я не знаю, но знаю, что сделал ты что-то такое, что оно уже выходит за все рамки. И если ты не напишешь назавтра раскаяние — я не знаю, опять-таки, в чём ты должен раскаяться, ты сам должен знать, — но если завтра на утро не будет у меня твоего раскаяния, ты будешь сидеть». И на том он меня отпустил, но я тут же ему ответил, что тогда зачем я всё это делал, чтобы писать покаяние. Покаяния не будет. Ещё через несколько дней — я был на второй смене — приходят домой ребята в штатском.

В.О.: А какого числа?

В.К.: 17 декабря 1980 года. Приходят ребята в штатском, показывают мне ордер на обыск и предлагают мне сдать им всё то, что, по моему мнению, может быть им интересно. Я прекрасно знал, что они знают, что у меня здесь есть, потому что, скажем, были такие случаи:

Я как-то внутренне чувствую, что за мной следят, был такой период, вот следят и всё, оглядываюсь — не вижу я этого человека, но чувствую, чувствую, что что-то оно вокруг меня делается. Тогда я делаю так. Будучи на второй смене — снова это чувство. Иду я из дому, но отрываю нитку и, прикрывая дверь, перекидываю эту нитку через дверь. Дверь притворил, попробовал, не попала ли нитка в щель, не тянется ли она. Нитка не тянется, то есть сквозняками её не вытянет. Попробовал — держится она, зажатая дверью, и ушёл. Прихожу — нитки нет. Что это означает? Что дверь открывалась. Итак, я знал, что слежка за мной ведётся, проникновение в жилище происходит: «всё под контролем».

А кроме того бывали такие случаи. Вот чувствую, что кто-то следит, а не вижу этого человека. Захожу в магазин, например, в книжный, был такой случай, на современной улице Богдана Хмельницкого, в отдел, где ноты, и буквально сразу потихоньку иду к выходу. И, знаете, этого человека, который следит, заходит за мной в магазин и представляет, что я где-то у прилавка, разглядываю, а тут вдруг у дверей, так сказать, «нос к носу» — его будто током шибанёт. Это становится абсолютно очевидным.

А ещё в соседнем с моей семьёй жилье поселилась, как это говорят, «на квартиру» женщина с сыном, которая была мне очень подозрительна в том смысле, что она была приставлена теми же «органами».

Итак, я не сомневался, что вездесущие «органы» знали, что там лежит. И эту рукопись, о которой я ещё не упомянул в своём рассказе, но которая мне была инкриминирована по ст. 187-1, эту рукопись я им предъявил. Они у меня её забрали на экспертизу, и я был арестован. Привезли меня в какое-то здание на ул. Красноармейской, вблизи площади Толстого, немного вниз в направлении Дворца «Украина» по правой стороне. Не знаю, что это было за здание, но не прокуратура ли. Предварительный допрос, попросили меня подписать прокурорское направление на судебную психоневрологическую экспертизу. Тут я почувствовал опасность, которой не ожидал. Я сначала думал, что мне не надо подписывать это направление, но потом подумал, что лучше его подписать, потому что в противном случае там на свободном месте можно будет «органам» написать что угодно. Я прочитал это направление и говорю сначала: «Меня в Москве врач осмотрел и дал своё заключение, что я здоров». Следователь мне отвечает: «Ваши действия, — мол, — побуждают нас тщательно вас проверить, из-за этого должны направить вас на стационарное обследование». «Я обязуюсь амбулаторно проходить осмотр. Если надо, я буду приходить в назначенное вами время для обследования, пожалуйста. Зачем вы меня в больницу отправляете?»

Этот диалог дал мне возможность немного обдумать дальнейшие действия. В конце концов я взял это направление. Думаю, чтобы там не сфальсифицировали ничего, то я взял и написал там, где подпись моя должна была быть: «С содержанием направления ознакомлен. Против направления меня в стационар протестую. Обязуюсь посещать заведение в назначенное время». Что-то в таком роде написал и поставил подпись. Уже теперь с высоты прошедшего времени я так оцениваю — хорошо написал, потому что написанное снова-таки отражает, что я осознаю опасность, адекватно реагирую на неё, но, как сами знаете, наша карательная медицина, когда ей ставилась задача, — она ту задачу выполняла старательно. Меня направили в Павловскую больницу, в подследственное отделение номер 13. Этим были расставлены точки над «и». Это означало, что на меня есть санкция прокурора, что я нахожусь под следствием и имею статус содержащегося под стражей. Но где-то далеко, так сказать, за кулисами анализируется моя рукопись, решается моя судьба.

В.О.: Да, 13-е. Я там тоже был в 1973 году.

В.К.: Поместили. Я там пробыл два месяца.

В.О.: Кто там вёл экспертизу? Может, Наталка Максимовна Винарская?

В.К.: Нет, мужчина, Михаил Дмитриевич, или как-то так.

В.О.: А не Лифшиц?

В.К.: Лифшиц был в то время, и когда я уже оттуда ушёл. Я, кажется, не в тюрьме ли был, когда услышал сообщение, что его убили. Вы же помните, Лифшица убил уголовный преступник, который проходил экспертизу.

В.О.: Слышал я о том.

В.О.: Продолжаем разговор 16 июля.

В.К.: В своём рассказе я хочу вернуться к той рукописи, которая была инкриминирована мне по статье 187-прим. Я начал её писать где-то в 1972–73 году. Но как я пришёл к идее этой рукописи? Дело в том, что это моё, так сказать, инакомыслие, будто в самой идее противоречит идее Коммунистической партии Советского Союза. Но что? Устав её? Единственное, что в уставе неприемлемо, — это принцип руководящей роли партии и над комсомолом, и над ДОСААФ, и над спортивными организациями: «Зенит», «Спартак» и так далее — кругом руководящая роль партии. Если создать вторую партию, то получается, что руководящая роль Коммунистической партии — это вообще нонсенс. Именно идея двухпартийности. Она тогда ходила в обществе, и вы её слышали. Неизвестно, собственно, кто её автор, но она меня захватила, эта идея. Я был убеждён, что именно политической борьбы не хватает в обществе. Вокруг в природе идёт борьба за жизнь, за выживание — она стимулирует развитие того или иного живого вида, и человека в том числе. Если человек занимается спортом — это борьба. В любом случае борьба стимулирует развитие, делает человека сильным. И именно эта идея, идея борьбы, и эти слова поэта: «Жизнь скучна, когда боренья нет», — она здесь тоже вписывается.

Я был убеждён, что как раз борьбы не хватает обществу, политической борьбы между субъектами — претендентами на власть. Поэтому я был убеждён, что надо перейти к двухпартийности или многопартийности. А какая же эта вторая партия? Если вот из моих единомышленников построить вторую партию, то на каких идейных принципах будет стоять эта партия, какой будет у неё устав? Отвечая на этот мой вопрос самому себе, я обнаружил, что это тот же устав Коммунистической партии, за исключением руководящей роли, и та же программа Коммунистической партии, потому что я ничего не имел против идеи общественной собственности на средства производства, я вполне воспринимал эту коммунистическую идею, которая исключает эксплуатацию человека человеком. Итак, все эти коммунистические идеи — они как раз были мне присущи, и я против них ничего не имел. Они, собственно, были моими. И получается так, что создав партию из моих единомышленников, получили бы новую, ту же самую коммунистическую партию. Поэтому у меня возникла мысль, что эта моя идея в кризисе, здесь есть какое-то противоречие. Потому что построить партию из тех же рабочих и крестьян — это всё то же самое. Но потом я додумался, что, в конце концов, это нормальное явление, когда из одного и того же класса... По дефинициям Ленина, скажем, буржуазия — разве она не имеет двух партий в одном обществе? Те же Республиканская и Демократическая партии Соединённых Штатов являются партиями класса собственников. И в России после революции 1905 года, мы знаем, что коммунистическая идея была присуща не только Социал-демократической партии Ленина. И класс буржуазии, класс собственников также имел несколько своих партий. Итак, это нормально, когда один класс имеет несколько партий. Другое дело, что обе партии стоят на одной идеологии. Но потом я подумал, что это тоже было бы приемлемо, потому что наличие двух руководств, которые не зависят друг от друга, которые ведут взаимоборение, уже приводит общество в условия политических состязаний, в условия политического плюрализма. И это стимулирует развитие политической мысли, это очищает общество от злоупотреблений, потому что одна партия критикует членов другой партии, а та — взаимно. Таким образом общество очищается.

Эта мысль меня в конце концов успокоила, что моя идея двухпартийности всё-таки нормальная. Тогда я стал формулировать, а что же это, собственно, за идея. Взялся, так сказать, теоретически изложить свои политические мысли, сформулировать свою политическую идею. Я пытался изложить свои идеи на бумаге. Сначала это не дало результата. Когда я впервые сел писать, то я долго просидел перед чистым листом бумаги, несколько предложений положил на бумагу и в конце концов порвал ту бумагу и выбросил, потому что ничего это не дало. Я пошёл в библиотеку, взял Манифест Коммунистической партии, чтобы проследить, как в этом Манифесте автор излагает свою идею, как он её развивает, как он сначала подводит к этой идее. Я взял этот Манифест, несколько раз перечитал, снова сел за бумагу и стал на этот манер излагать свои мысли. Что-то там немножко у меня продвинулось, немножко я написал. Сначала, когда перечитал, это мне не понравилось, я хотел порвать и это, но подумал, что его надо будет в следующий раз перечитать и на основе этого, что-то поправляя, совершенствовать и всё-таки изложить свои мысли. Я так и сделал. Отложил то, что я сделал на этот раз, потом в следующий раз перечитал, и у меня возникли мысли по поводу усовершенствования. То есть потихоньку я почувствовал, что в конце концов сформулирую свою идею. Несколько раз я садился, и в конце концов так оно и случилось. Я почувствовал, что достаточно логично сформулировал свою идею, как должно быть устроено общество на принципах двухпартийности или многопартийности.

Но когда я это сделал, когда я сформулировал свои мысли, я стал задумываться над тем, что в моей голове есть довольно ценный материал для литературного труда. Я понял, что я прошёл путь трансформации сознания человека от коммунистической идеи до инакомыслящего, до диссидента. Ко мне стала приходить мысль, что надо сесть и изложить это всё на бумаге, но в виде художественного произведения. Я взялся за работу. Сначала оно шло сложновато, сначала предложения формулировались как-то коряво, какие-то шероховатые предложения складывались, но я писал. С тренировкой мысли моя работа совершенствовалась, я почувствовал, что появляется умение формулировать мысль, излагать её на бумагу, оно стало получаться всё стройнее.

Писал я в общежитии. Долго это продолжалось, в окружении тех ребят, что жили со мной в комнате. Там человека трое. К ним приходили другие, они себе разговаривали, они своими делами занимались, а я, полулёжа на кровати, брал ручку и чистую бумагу, и вот писал. Писал, писал и писал то ночью, то днём, то выходя куда-то, иногда летом на пляж — и писал, и писал, и писал. Собственно, не на пляже, а находил безлюдные места в гидропарке и сидел и писал.

Где-то в году, я думаю, 1974-м, может, в конце 1973-го, я закончил свою работу, написал последний лист. В целом их получилось где-то за 800 с чем-то — двойных листов нормальной школьной тетради из 12 листов. Это было моё произведение, его у меня изъяли во время обыска 17 декабря 1980 года.

В.О.: Так оно всё время лежало у вас вплоть до ареста и никакого движения не было?

В.К.: Да. Сначала оно лежало у меня в общежитии, ребята знали, но никто об этом в органы не донёс. Очевидно, я правильно выбрал способ поведения, что я не акцентировал на этом внимание этих ребят. Я говорил, что я пишу, если вас интересует, что я пишу, пожалуйста, читайте, я его не прячу, вон оно лежит. В общежитии жили такие ребята, что не очень-то они и читали, им это было безразлично. Я не хочу сгущать краски, были в общежитии нормальные, эрудированные ребята, но много было таких, что они если за свою жизнь 2–3 книги прочитали, то это хорошо. Это не привлекло их внимания, и так как-то оно обошло Комитет государственной безопасности. Я дальше не работал над ней, потому что в 1975 году женился, ребёнок малый появился, и мне не до того было, хотя иногда я пытался всё же продолжить эту работу. В частности, нашёл я ещё до женитьбы одну женщину, она жила на Лесном массиве, попросил её, чтобы она мне за деньги перепечатала несколько десятков листов. Но возможностей платить у меня не было, поэтому перепечатать всё было не в моих силах. Вот в таком виде она и осталась до самого моего ареста. Если бы у меня возникали варианты, была возможность издать эту книгу, хотя бы на Западе — пусть бы это спровоцировало арест — это меня бы не остановило. Когда я женился, жил на квартире, эта рукопись хранилась у меня в портфеле. Жене я также говорил, что если хочешь, то читай, вон оно. Но она такая, что не очень это её заинтересовало. Знаете, рукописный текст сложно читать, и я знаю точно, что она его не читала. Это когда уже после реабилитации текст снова оказался в моих руках, тогда она прочитала. Это всё, что связано с этой рукописью.

В.О.: Ну, вы уже рассказали, как его забрали. Кстати, вас реабилитировали когда?

В.К.: Все эти даты как-то не сохранились из-за бурных руховских событий. Мы и до сих пор варимся в этой каше, и оно как-то всё кувырком летит. Но так ориентировочно в конце 1987 — в начале 1988 года я был реабилитирован.

В.О.: И вы тогда забрали свою рукопись?

В.К.: Я написал заявление Зубцу Георгию Ивановичу, который меня судил и который занимался моей реабилитацией. Вы, наверное, знаете, что реабилитирует тот же судья, который судил, что очень странно.

В.О.: И Валерия Марченко тоже реабилитировал тот же Зубец, что его судил.

В.К.: Это очень усложняло нашу реабилитацию — из-за их нежелания признать своей ошибкой то уголовное дело, которое им пришлось вести. Но что касается произведения. Я обратился к Зубцу с просьбой вернуть мне это произведение, потому что намеревался поработать над ним. Я придавал значение этому произведению. Я считал, что над ним надо поработать и, может, его издать, если удастся.

Сначала о том, как пришлось его возвращать. Когда я обратился к Зубцу с просьбой, то он, конечно, мне отказал. Отказал и председатель Киевского городского суда. Мы ведь реабилитировались вместе с Хмелевским и Анаденко. Хмелевский Станислав Борисович, кажется, а Анаденко — Фридрих Филиппович, это также политические. У них также были «клеветнические измышления», им тоже было что возвращать, так мы вместе стали ходатайствовать о возвращении. Они также получили отказы. Тогда мы обратились в конце концов в Верховный суд Украины. Верховный суд Украины своим решением обязал Киевский городской суд выдать нам наши рукописи. И Хмилевского, и Анаденко, и мои. Что особенно странно: обращаясь к Зубцу, мы мотивировали, что это же наш труд, что это наша собственность, вы должны нам всё это отдать. Копируйте пожалуйста, это другое дело, но отдать нам должны. Но Зубец твердил, что эти рукописи должны находиться при деле как доказательства того, что в них ничего криминального нет. Я говорю: «Нет нужды доказывать. Если суд признал нас невиновными, если мы реабилитированы, то права наши должны быть восстановлены, в том числе и наше право на нашу собственность. Отдайте нам, пожалуйста, наши рукописи». Нет, никакие доказательства не действуют, вот чиновник решил, что так должно быть — и всё. Но в конце концов, слава Богу, Верховный суд Украины повлиял на ход дела и решил положительно наши ходатайства, вернул и мне мою рукопись.

Я начал над ней работать. Сначала этот рукописный вариант перечитывал и вносил правки в текст, но потом, когда поработал над текстом в рукописном варианте, я попросил — моя жена секретаршей работала, умела печатать, — я попросил её перепечатать. Она перепечатала мне, я стал над уже перепечатанным текстом работать, что облегчило дело. У нас был председатель Киевской областной организации Демократической партии Карл Павлович Васель, он у себя на работе нашёл филолога, которая отредактировала моё произведение. Я её попросил карандашом делать правочки. Я посмотрел, что-то принял, что-то не принял, но это уже второй шаг работы над текстом. В конце концов я попросил Шкляра Василия, он когда-то был членом Республиканской партии, думаю, что и сейчас он им является, вы его хорошо знаете. Он мне предложил Валерия Нечипоренко, главного редактора, кажется, «Экономической газеты». Он его рекомендовал как писателя, и он хороший редактор. У Мороза Константина Петровича, генерала армии, было доверенное лицо господин Козак, у него было своё издательство. Как-то мы разговаривали с Павлычко о моей рукописи, а он услышал. Павлычко так горячо говорил о моей рукописи, что господин Козак сам мне предложил сделать компьютерный набор. Я с благодарностью принял его предложение, принёс ему печатный текст, и он очень быстро сделал мне компьютерный набор, распечатал его. Итак, у меня уже был в компьютерном варианте этот текст. Я отдал его Валерию Нечипоренко, который отредактировал, и моя книга была готова к печати, так что я стал искать возможности её издать.

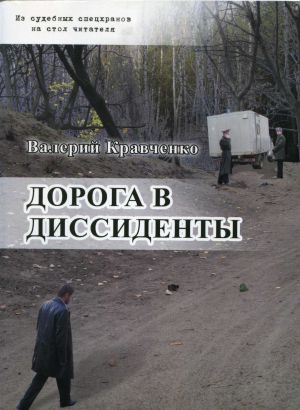

Таким образом, произведение отредактировано, готово к печати, сделан компьютерный набор, я сейчас буду искать спонсоров, чтобы его издать. Дмитрий Павлычко дал очень положительный отзыв на мою книгу — кстати, я ещё до сих пор не сказал название — «Дорога в диссиденты» — название книги. Михаил Горынь по моей просьбе прочитал и дал очень положительный отзыв, письменно. Я помню отрывок из этого отзыва: «Не знаю, удастся ли господину Кравченко опубликовать свой труд, но, по моему мнению, это произведение стоит того, чтобы лечь на стол читателя. В непосредственных и искренних диалогах, внутренних монологах удалось господину Кравченко раскрыть бунт чувствительной, неиспорченной души против удушливой атмосферы, созданной коммунистическим режимом накануне развала самой большой в мире империи». Вот также отрывок из отзыва Павлычко: «Но важно не только то, что он пострадал за свои взгляды, но и то, что его взгляды оказались пророческими. Сегодня было бы очень интересно прочитать книгу Валерия Кравченко в том виде, в каком она была создана. Это будет бестселлер, потому что он покажет, как среди рабочих в самые тёмные времена жили идеи, которые неуклонно вели к развалу империи и установлению национальной и социальной справедливости». В поддержку идеи издания моей книги выступили Иван Заец, Игорь Юхновский, Владимир Лановой, светлой памяти Александр Емец, и я им очень благодарен за их поддержку. Вот что касается этой рукописи. (В итоге книга всё-таки вышла: Валерий Кравченко. Дорога в диссиденты. — К.: Евшан-зилля, 2008. — 436 с.).

В.О.: Но мы совсем обошли такое важное дело, как арест, следствие, суд, заключение.

В.К.: Как я уже сказал в первой части своего рассказа, где мы дошли до заключения, меня сначала привезли в свою, так сказать, контору на Красноармейской. Я помню, меня туда завезли на чёрной «Волге», на которой приехали все те «в штатском» совершить арест. Я помню, как один из этой оперативной группы поднял мой портфель и спрашивает следователя: «Что с этим делать?» А тот сказал: «Опечатать и в Москву». Я думаю, что это произведение было известно «органам». Как я уже сказал, замечал, что осмотры в моём жилом помещении проводились, следовательно Комитету государственной безопасности известно было об этой моей рукописи.

В.О.: А не было мысли где-то спрятать её?

В.К.: Я сначала где-то и прятал её, в начале своей семейной жизни, но потом понял, что для длительного хранения нужны условия. Скажем, закопать в землю в герметичной упаковке — всё равно в конце концов оно промокнет, будет какое-то повреждение и этот труд пропадёт. Я побоялся этого и подумал, что лучше хранить в своём жилье. Это, может, была моя ошибка, с одной стороны, но, с другой стороны, в конце концов, получилось как раз так, как должно было бы получиться, и в наилучшем варианте. Это произведение побывало в спецхранах, на нём стоят штампики Комитета государственной безопасности, которые свидетельствуют, что там содержатся «клеветнические измышления на советский строй». И эти штампики уже являются свидетельством, что я эту рукопись писал не сегодня и не вчера, потому что вы же тоже, наверное, встречали в послеруховские времена, когда писатели начали щеголять своими трудами «из ящика стола», но возникает вопрос, когда они в тот ящик легли? К моей рукописи такого вопроса не может возникнуть, потому что на ней стоят эти штампики, и это является свидетельством, что они действительно из ящика, но из какого ящика — Киевского городского суда.

В.О.: И главное, они там хорошо сохранились.

В.К.: Хорошо сохранились, наверное, действительно, «нет худа без добра», их там даже подшили, приклеили дополнительные ленты, чтобы не повредить рукопись.

В.О.: Расскажите, пожалуйста, как происходила сама эта процедура ареста, обыска, как это восприняла ваша семья и вы в конце концов сами как это восприняли. Ну и обстоятельства следствия, суда. Соответственно надо рассказать и о заключении, как оно вам далось.

В.К.: Я был на второй смене, а утром был дома. Жена на работе, ребёнка отправила в детский садик. Итак, дома я был один. Утром, часов примерно в десять, вдруг стук в дверь. Открываю, заходят люди в штатском и предъявляют мне санкцию прокурора на обыск. И тут же предлагают мне сдать всё, что, как они выразились, может их интересовать. Я подумал, что, конечно, о произведении им известно, а если не известно и если я ничего им не отдам, то они будут искать. Я знал, что найти это всё нетрудно, оно лежало недалеко, поэтому я сразу отдал им этот портфель. Должен сказать, когда я отдал, то они сразу успокоились, не очень искали. Я был охотником, у меня на законных основаниях хранилось охотничье оружие, по всем правилам, как оно должно было храниться. Они забрали у меня оружие и, надо сказать, всё-таки немножко порылись на кухне и забрали у меня ножи, которые были изготовлены мной. Инкриминировали мне эти ножи по статье 222 — «Изготовление оружия».

В.О.: Значит, они об этих ножах тоже какую-то информацию имели, потому что они искали то, что им надо было, да?

В.К.: Да, это очевидно, что они порылись на кухне — это у них было запланировано. Итак, мне были инкриминированы эти ножи. Но даже по тем правилам, которые тогда существовали, ножи, которые изготовлены субъектом, но если они никуда не выносились, а использовались в бытовых целях, то это не криминал, и поэтому, когда меня реабилитировали, то 222 статья не стала препятствием для моей реабилитации.

Итак, они взяли этот портфель и предложили мне пройти с ними. Так меня арестовали 17 декабря 1980 года. Спускаюсь я за ними во двор, на улице парень из нашего цеха Иван Семена, который также здесь на квартире проживал. Я с ним поздоровался и говорю что-то вроде: «Передай в цеху, что меня арестовали». На что тот из опергруппы, что вёл себя как старший, проворчал что-то невнятное, но очень раздражённо. Выходим со двора на улицу Менжинского, вижу — чёрная «Волга» на другой стороне улицы резко трогается, круто разворачивается, подъезжает к нам, резко тормозит, открываются дверцы, они придерживают мне голову, чтобы я головой не стукнулся, — там опека была соответствующая — сажусь я в машину. Далее описанные события на ул. Красноармейской…

Привозят меня в тринадцатое отделение Павловской больницы. Там помещают меня в так называемую поднадзорную палату. Что надо сказать? В первые несколько дней заключения — сколько мыслей промелькнуло в голове, сколько пришлось проанализировать всего… Я с пониманием сейчас вспоминаю, почему многие уголовные заключённые имеют психические болезни. Вы находились среди политических заключённых, вам эта кухня неизвестна.

В.О.: Почему же, я тоже был в криминале, почти три года.

В.К.: Там много людей, у которых ощущаются психические сдвиги. Мы были готовы к аресту, а вот уголовники, человек, который думал, что ему всё это сойдёт безнаказанно... и вдруг арест. Я понимаю этих людей, почему у них происходят изменения в психике, потому что и сам ходил и думал, думал, думал. Сидишь — думаешь, и ешь — думаешь. Главное, что не заключение, а психушка — это вся борьба будто напрасна. Ты псих, ты не человек, ты — мутант.

Я очень глубоко переживал свой арест из-за того, что думал, что всё-таки я дёшево отдал свою свободу. Я был убеждён, что борьбу с тоталитарным режимом всё же надо вести конспиративно. Потому что человек, действующий открыто, в позе, — это, конечно, честь, мужество, но как только этот человек открыто делает шаг, то это вызывает ряд дискриминационных мер, это приводит его в конце концов в места лишения свободы. И человек мало успевает сделать, быстро его, так сказать, нейтрализуют. Кроме того, сложно найти человека, готового прямо и открыто заявить жестокой репрессивной власти свой протест. А на конспиративную деятельность, которая даёт пусть призрачную, но всё же надежду избежать наказания, — на неё решиться всё-таки легче, как по мне.

Однажды разговаривал со мной работник спецорганов, что-то он завёл об инакомыслии, так я его спросил: «А кого вы считаете диссидентами? Или это человек, который не воспринимает коммунистическую идею, он за свободное предпринимательство, за частную собственность на средства производства — этого человека вы считаете диссидентом?» Вижу, это для него оказалось замудрённым, он посмотрел-посмотрел на меня, забегал растерянно глазами и вдруг будто что-то вспомнил, очевидно сказанное кем-то, да и говорит так: «Не знаю, что такое диссидент, но знаю, что есть „досиденты“, „сиденты“ и „отсиденты“». Не знаю, осознавал ли он, насколько это соответствовало действительности, что среди диссидентов «несидентов» не было, что шаг в диссиденты — это уже был тот шаг, который заводил человека в места лишения свободы — это была практика политической охранки.