Б. Е. Захаров: Расскажите, в какой семье Вы родились, какие ценности были в этой семье, о Вашем детстве, воспоминаниях. Пожалуйста.

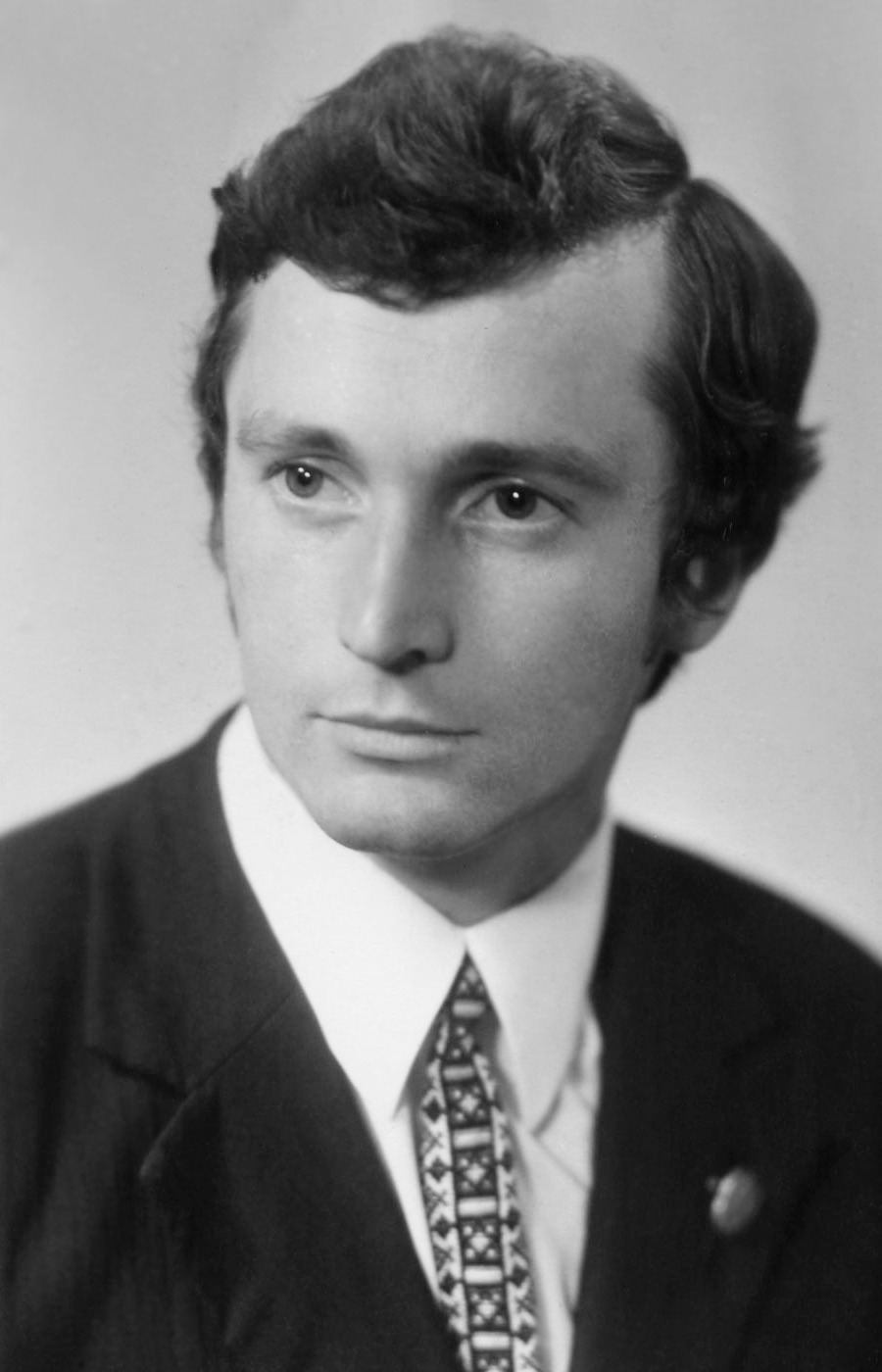

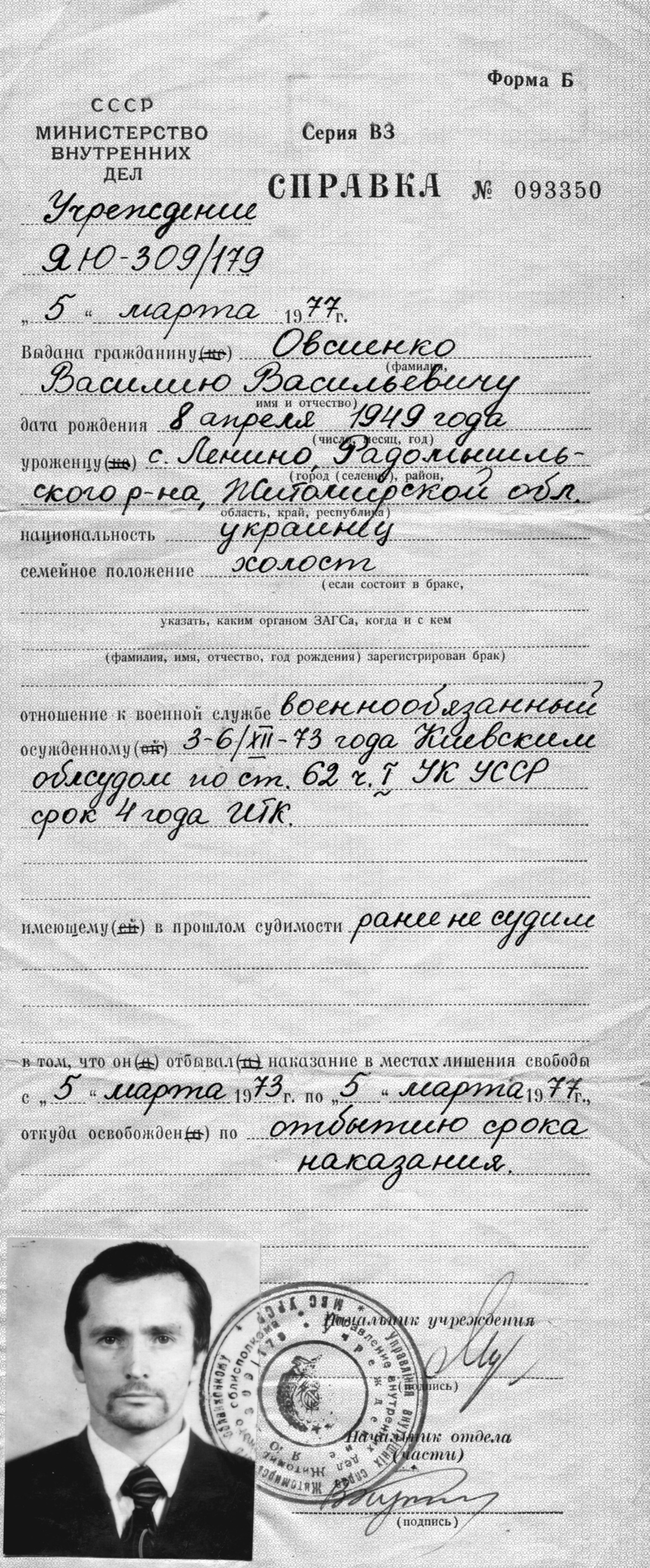

В. В. Овсиенко: Я — Василий Овсиенко, отца моего звали тоже Василием, мать — Фросина Фёдоровна. Они простые крестьяне, родом из села Ставки. Это село до сих пор называется Ленино с 1924 года, и никак нельзя это название сменить. Там они родились, там они и жили. Отец мой умер в 1976 году, рождения он 1904 года, а мать, слава богу, ещё жива. Итак, Фросина Фёдоровна, урождённая Подсуха, 1910 года рождения, сейчас живёт в том же селе Ставки.

Семья наша была большая, я был самым младшим в семье, у родителей было десятеро детей, я — девятый. Сейчас нас в живых шестеро. Я в том же селе Ставки учился в средней школе с 1956 по 1966 год, у меня были неплохие успехи в школе, иногда был отличником, окончил школу с серебряной медалью. С малых лет увлекался рисованием, а потом где-то с 13-14 лет меня заинтересовало слово. Пробовал писать стихи. Тяга к словесному творчеству у меня была, и, может, именно это осознание того, что украинское слово находится в ненормальном положении на Украине, и подталкивало меня к мыслям о том, что в этом обществе что-то, видимо, совсем неладно.

В школе какого-то особого влияния на меня никто не оказывал, потому что это село, и всё. Учителя не были какими-то значительными личностями, чтобы могли меня сориентировать, но где-то начиная с девятого класса я активно писал в районную газету, а там работал Василий Тимофеевич Скуратовский. Сейчас Скуратовский хорошо известен как этнограф, издал уже несколько очень хороших книг по этнографии. Их, кстати, уже выдвигали на Шевченковскую премию, и жаль, что до сих пор эта премия Василию Скуратовскому не присуждена.

Так вот, в то время он работал в районной газете «Заря Полесья» в Радомышле на Житомирщине. Я с ним познакомился на литературной студии, и он уже кое-что мне рассказывал о диссидентском движении, которое тогда ещё так не называлось. В частности, кажется, от него я впервые услышал о том, что Иван Дзюба написал книгу «Интернационализм или русификация?», и что эта книга пользуется большой популярностью. Не знаю, читал ли он сам эту книгу или нет. В общем, я окончил школу в 1966 году, пробовал поступить в Киевский университет на украинскую филологию, но эта попытка была неудачной. Полгода я работал в колхозе на разных работах. Потом в конце 1966 года меня приглашали было на работу в редакцию газеты «Октябрьские зори» в городке Народичи, который теперь находится в известной Чернобыльской зоне. Там создавался район и, соответственно, газета. И вот заместитель редактора районной газеты Дмитрий Баранчук, работавший в Радомышле, был назначен туда редактором. Он меня знал и забрал меня туда. И я весь тот Народичский район обошёл пешком, потому что машины в редакции не было, и посмотрел, как там люди живут.

Б. Е. Захаров: Какие у Вас тогда были взгляды и каким было отношение к власти и к тому, что происходило вокруг?

В. В. Овсиенко: Ну конечно, я был комсомольцем и, может, даже искренним комсомольцем, с 14 лет. Но когда я увидел, как люди живут, особенно на том Полесье, походил по тем хатам, то закралось в меня, знаете, что-то такое, какие-то серьёзные сомнения, что в этом обществе что-то очень неладно. А тем более, когда мне удалось в шестьдесят седьмом году поступить в Киевский университет на украинскую филологию, то здесь я встретился с молодыми людьми, с некоторыми преподавателями. Да и вообще, Киев — всё-таки просторы побольше, и эти разговоры в студенческом кругу, а потом посещения этнографического музея Ивана Гончара, который и до сих пор здесь на Печерске, а потом, кажется, первым, что мне попалось в руки, — это дневник Василия Симоненко со стихами. Это та машинопись, которую запустил в мир Иван Светличный. Там подборка стихов и дневник.

Потом кто-то мне дал прочитать в машинописной фотокопии книгу Михаила Брайчевского «Воссоединение или присоединение?». Это не книга, а такая большая статья. Потом мне в руки попал фотоотпечаток зарубежного издания книги «История русов» неизвестного автора конца XVIII века. Эта вещь тоже в значительной степени открыла мне глаза. Да и сама студенческая атмосфера, посещение различных вечеров — это побуждало к размышлениям. А весной 1968 года преподаватель английского языка Слюсаренко Феодосий Маркович решился дать мне фотокопию работы Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Притом он мне дал также и фотоплёнку. Он дал мне два оттиска, эти оттиски я читал сам, давал читать своим друзьям — разумеется, соблюдая конспирацию, потому что было известно, что тот, кто распространяет самиздат, в университете долго не держится. Я не появлялся, скажем, у памятника Шевченко 22 мая, потому что знал, что все студенты, которые там бывают, — это кандидаты на исключение. Поскольку мне открылась такая возможность получать самиздат, то я сразу для себя решил, что, очевидно, надо это делать, не слишком засвечиваясь, чтобы как можно дольше протянуть.

Я летом 1968 года на своей старенькой фотоаппаратуре сделал, кажется, шесть оттисков этой работы Ивана Дзюбы. Причём у меня было две плёнки. Одна насчитывала 126 страниц, а вторая — 181. Так я уже не помню, какого оттиска и сколько я сделал, но это немалая работа, сами понимаете. Я раздал эти оттиски своим знакомым, они разошлись. Кстати, у меня ни одного с тех пор не сохранилось. Так что в 1968 году я уже полностью определился, я целиком разделял взгляды Ивана Дзюбы и того круга шестидесятников.

Наверное, можно говорить, что это было критическое отношение к существующей действительности, но работа Ивана Дзюбы построена как неокоммунистическая. Он критикует так называемую ленинскую национальную политику, руководствуясь тем же учением. И совершенно справедливо её определяют как неокоммунистическую работу. Хотя я был абсолютно уверен, что у того круга людей, который был вокруг Дзюбы, а на самом деле, скажем так, круга Ивана Светличного, были несколько иные взгляды, более критичные по отношению к существующему строю. Но, очевидно, такая тактика была выбрана специально.

Где-то в 1968–1969 году я был уже на втором курсе университета, и там я познакомился с Василием Лисовым. Он тогда был аспирантом в университете, философ. Кажется, он читал лекции в университете первый год. Перед этим он немного работал в Тернополе, преподавал там в медицинском институте. Я неоднократно с ним беседовал. Он обратил на меня внимание и стал давать мне самиздат довольно регулярно. Он, как я потом узнал, был в близких отношениях с Евгением Пронюком. Евгений Пронюк — ныне народный депутат и председатель Всеукраинского Общества политических заключённых и репрессированных. Он был знаком с Иваном Светличным, опять-таки с Василием Стусом, с Иваном Дзюбой, с Евгением Сверстюком, собственно, со всем этим кругом, с Юрием Бадзё. Но, видимо, он правильно выбрал тактику — не стал меня сводить с этими людьми близко, потому что это грозило бы исключением.

Этот источник самиздата был постоянным. Скажем, в 1969 году через мои руки прошли практически все номера «Украинского вестника», начиная с первого — первый, второй, третий, четвертый, и пятый был, а до шестого — это уже отдельная история, то, что было шестого номера. Я тогда ещё не знал, кто издает этот журнал, это стало известно значительно позже, что этот журнал редактировал Вячеслав Черновил. Скажем, книга Михаила Осадчего «Бельмо» об аресте и заключении — это была чрезвычайная вещь. Статья Евгения Сверстюка о «Соборе» Олеся Гончара, «Собор в лесах» — так она называлась, — это такая глубокая аналитическая вещь. Или более мелкие статьи Евгения Сверстюка — «На мамин праздник». Довольно большая, машинописная, помню, была статья «Иван Котляревский смеётся».

Между прочим, мне позже рассказала Оксана Яковлевна Мешко, как Сверстюк написал эту вещь.

Приближался юбилей Ивана Котляревского в 1969 году, и Оксана Яковлевна захотела устроить вечер Ивана Котляревского. Ей для этого нужен был сценарий. Она обратилась к Сверстюку. Сверстюк написал большую статью. Оксана Яковлевна посмотрела, прочитала и говорит: «Немного не так, как я хотела, но именно то, что надо». И эта статья тоже тогда широко ходила по рукам.

Были и другие вещи. Одна вещь была подписана Антоном Ковалем — «Письмо избирателя» Антона Коваля. Это о том, как у нас проходят выборы, о так называемой социалистической демократии. Позже я узнал, что автором этой статьи является Василий Лисовой. Это он сейчас об этом уже говорит, а тогда он этого не говорил. Это же такие вещи, как по поводу процесса над Погружальским — это тоже было в моих руках. Да, «66 ответов интернационалисту» — это уже Вячеслава Черновила, или «Что и как отстаивает Б. Стынчук?». Известно, что в ответ на работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» ЦК КПУ скомпоновал такую вещь под названием «Что и как защищает Иван Дзюба?». Но этот ответ был таким неуклюжим, что его даже не стали издавать большим тиражом, а повсюду только через своих цэковских «товарищей», директорам крупных учреждений прислали. Она попала в руки также и Вячеславу Черновилу, и он написал эту вещь. Также эта вещь «Горе от ума», хорошо известная, об арестованных в 1965 году 21 человеке, — эта вещь тоже была у меня в руках, помню даже первый экземпляр с наклеенными фотографиями. Ведь всё в машинописи — тогда же не было ксерокопировальных машин, вот в машинописях это всё и ходило.

Я старался как можно быстрее прочитать такую вещь и дать своим друзьям, своим знакомым. Причем, я очень скрупулезно относился к этому делу, очень ответственно, чтобы не «завалить» ни себя, ни Василия Лисового, ни других людей, которые давали мне самиздат. Тут была твёрдая позиция, на уровне самосознания, что если попадаешься, то не говоришь, где ты это взял. Или по крайней мере придумываешь какую-нибудь такую версию, что где-то это случайно произошло. Так что я к своим приятелям относился довольно серьёзно и выбирал только тех, кто ведёт себя порядочно в быту, в мелочах — то, очевидно, такой человек не предаст тебя и в чём-то большем. Очевидно, у меня было какое-то чутьё на людей, потому что никто меня не «сдал» в течение пяти лет.

Практически самиздат я начал распространять вот с дневника Василия Симоненко, ещё где-то в конце 1967 года, а с 1968 года — уже на всю мощь, начиная с работы Ивана Дзюбы. Давал буквально десяткам людей. Конечно, подавляющее большинство студентов были комсомольцы, а некоторые даже были членами КПСС, а некоторые были и старше, и преподаватели, у себя на родине давал работникам районной газеты, родственникам. Как-то так никто меня не «сдал». И мне удавалось в течение пяти лет всё это делать. Я ставил распространение самиздата на первое место. У меня было, конечно, много обязанностей — я был студентом, надо было экзамены сдавать, — но когда речь шла об этих делах, то они стояли у меня всегда на первом месте.

Настало начало 1972 года. Я буквально где-то через день-два после тех больших арестов, того «покоса», услышал о том, что аресты действительно происходят, что под арестом оказались уже Иван Светличный, Надежда Светличная, чуть позже Иван Дзюба, Олесь Сергиенко, Антонюк, Василий Стус, во Львове — Черновил, Шабатура, Калинцы, в Киеве — Даниил Шумук. Одним словом, эти имена были мне хорошо знакомы, я читал их произведения в самиздате, а особенно в «Украинском вестнике» эти имена были на слуху в этом кругу людей. Так что это меня очень тяжело поразило.

Вы знаете, эта ситуация отчасти описана в моей книжке. Может, я сейчас и не расскажу, как там написал, но такое ощущение, что что-то оборвалось, что ты остался один, что этот Киев опустел, остался разве что из моих знакомых Василий Лисовой, который ходил чернее тучи. И где-то примерно в феврале он мне сказал, что собирается написать открытое письмо в защиту арестованных. Он мотивировал это так, что нельзя, чтобы все промолчали. Кто-то должен заявить о себе, кто-то должен сказать слово протеста. Пусть они себе не думают, что они вычистили Украину уже дотла — это не так.

Он взялся писать это письмо, давал мне на хранение первый вариант, некоторое время я хранил его у себя и у своего приятеля Петра Ромко, который жил в селе Скибин Жашковского района на Черкасщине. Так вот Пётр без моего разрешения переписал это письмо от руки. Переписал тот первый вариант. И он, кстати, сохранился, тот первый вариант. А я вернул эту рукопись позже Василию Лисовому, он её доработал. Как мне теперь известно, помогали ему в этом также Юрий Бадзё, который прочитал его и сделал некоторые замечания, а Василий Лисовой учёл те замечания, и Евгений Пронюк. Он просил также и меня некоторые замечания сделать, но моих замечаний там было совсем немного.

Я помню, что где-то ещё в 1969 году Василий Лисовой сказал мне такую интересную вещь: что до тех пор, пока не решён национальный вопрос, то все лучшие силы это дело будет оттягивать на себя. Вот, говорит, например, ты будешь филологом, досконально изучишь фонему, опишешь её, а другой специалист по радиотехнике сделает совершенный аппарат для подслушивания. И таким образом ты будешь работать против самого себя. Или вот, скажем, тот Королёв, украинец родом, сделал ракету. Против кого она используется? Против нас — против нас, тоже на пользу империи. Таким образом, я совершенно сознательно шёл на это, зная, что нам как нации нужно добиться независимости.

И живым примером для меня был Василий Лисовой. Это кабинетный учёный, натура глубокого аналитика. И казалось бы, не ему браться за политические дела. Но он за это берётся. Он мне сказал: «Конечно, мы могли бы устроить вдвоём с тобой демонстрацию. Она будет длиться одну или две минуты. Будет ли это эффективно? Кто увидит? Вот 6-го или 4-го ноября 1978 года сжёг себя Василий Макуха — об этом почти никто не знает. Очевидно, что надо распространять какие-то тексты, которые имели бы определённое влияние на общественное мнение».

Так вот, он задумал написать такое открытое письмо, и у него был список таких значительных личностей в области литературы, науки, культуры, а также и политики, который он где-то раздобыл — людей, которые имеют более-менее лояльные и демократические взгляды. И вот мы должны были это его письмо потом, после печати, распространить.

Но немного затрону вот эти аресты именно 1972 года. Та история там описана и есть в моей книжечке, но я знаю некоторые детали, которые мало кто знает, из этого дела. Как известно, под новый 1972 год на Украину приехал Ярослав {Добош}. Он член СНУМ (Союз украинской националистической молодежи), из Бельгии, ему 25 лет, но он ехал через Прагу. И вот, мне известно, что моя однокурсница Анна Коцур, лемкиня из Словакии, которая училась у нас на факультете, — так она поехала под Новый год туда в Прагу. У неё там была встреча с этим Добошем, о чём я позже узнал. Она ему дала телефоны львовских, как мы теперь говорим, шестидесятников и киевских, в частности, Ивана Светличного.

Так вот, он именно с этими телефонами здесь в Киеве звонил Светличному, кому-то там ещё и встречался потом со Светличным и другими людьми. И таким образом, такую наводку давала эта Анна Коцур. Я помню, что её тоже задержали, где-то так, может, в январе, держали несколько недель под арестом, потом выпустили. Я помню, как она приходила в университет, там плакала, что её уже исключают. Потом она была в чешском консульстве — и странно, как можно было скрываться в чешском консульстве в Киеве. Но она там действительно сидела несколько дней в консульстве. В конце концов её вышвырнули.

Я позже, когда был арестован, читал эти показания Ярослава Добоша и пришёл я к выводу, что это был, пожалуй, случайный человек. Я не уверен, был ли он действительно завербован КГБ, или это просто так, по своей наивности, он просто интересовался, или имел ли он там какое-то задание от своих руководителей или не имел — бог его знает. Но КГБ его использовало довольно-таки удачно. Он рассказал всё, что знал и чего не знал, выступил с заявлением по телевидению, в прессе это заявление было опубликовано. Его выпустили, а всё это стало поводом для массовых арестов украинской интеллигенции. Я помню, что где-то так, по-моему, 12 февраля в «Радянській Україні» и в «Правде Украины» было опубликовано такое короткое сообщение, что «в связи с делом Добоша, а также за проведение в Украине антисоветской агитации и пропаганды арестованы Светличный, Сверстюк, Черновил (через „о“ было написано) и др.». Так вот, никому никакого шпионажа не было инкриминировано — это отпало само собой. Добоша через несколько месяцев выпустили, но антисоветская агитация этой троице и «др.», за которыми стояли десятки людей, — осталось вот это всё.

Так вот, именно в связи с этим Василий Лисовой подписал это письмо. Он там пишет так в самом конце — это письмо опубликовано в восьмом {номере} журнала «Зона» за 1984 год, — так вот, там написано чёрным по белому: «Я не причастен к так называемому делу Добоша, но это уже живое дело, обращённое против украинского народа. А к этому делу причастен и я, и потому мне нестерпимо тяжело быть здесь, когда они там. Прошу арестовать меня и судить вместе с ними». Так вот, я помогал Василию Лисовому в том, чтобы сделать это письмо. Но ещё немного раньше Василий Лисовой и Евгений Пронюк, который тоже работал в Институте философии, решили сделать шестой номер «Украинского вестника». На пятом номере «Украинский вестник» оборвался — его остановили в середине 1971 года, потому что пошли слухи о том, что вот-вот будут аресты, и сам Никитченко имел разговор с Иваном Светличным и сказал: «Пока вы не были организованы, мы вас терпели. С тех пор, как у вас появился журнал, мы вас терпеть не будем». Решено было остановить издание «Украинского вестника», однако было уже поздно.

Так вот, когда эти люди были арестованы, то конечно, их обвиняют в издании этого журнала — это уже в какой-то мере организация. Очень старались шестидесятники избежать любой организации: всё делалось по-дружески. Как-то потом позже, на наших судах прокурор Макаренко стонал: «Это были великие вожди малого движения!» И вы знаете, он был прав — движение было действительно небольшое, но вожди были действительно великие. Эти люди способны были развернуть большую национально-освободительную борьбу. Для этого нужно было ещё немного времени, ещё несколько лет. И с точки зрения КГБ, удар был нанесён очень вовремя. Евгений Сверстюк как-то сказал так, что это не была ни организация, ни какая-то партия, ни какое-то подполье, но когда вместе сходится так много таких славных людей, то что-то из этого будет. Действительно должно было что-то быть значительное. И КГБ это поняло вовремя, и они нанесли этот удар очень вовремя. Ну, они себе думали, что на лет 10–15 будут иметь покой с украинским движением, но они ошиблись, потому что уже в 1976 году появилась Украинская Хельсинкская группа, совершенно для них неожиданно.

Так вот, Василий Лисовой и Пронюк составили тексты об арестованных — небольшие биографические справки. И ещё у нас был текст Бориса Ковгара, который на то время был работником «Музея под открытым небом» здесь, в {Пирогово}. Его, между прочим, этого Бориса Ковгара КГБ засылало как шпиона в среду шестидесятников. Но когда он увидел, с какими людьми он общается, то он фактически перешёл на эту сторону. И они ему жестоко отомстили — они его несколько раз вызывали, потом запихнули его в психушку и закололи его там {галоперидолом}. Так вот, у нас было одно письмо Бориса Ковгара, направленное майору КГБ Даниленко — убийственное письмо! Так вот, мы поместили его в этот «Украинский вестник». Я там выполнял технические операции — завезти машинистке бумагу, купить бумагу, забрать, разложить эти листочки. Вы знаете, я помню, как я получил эти все десять оттисков «Украинского вестника», шестого номера — это было в парке Шевченко, там возле университета, за спиной Шевченко. И я так отчётливо почувствовал, что вот это сейчас в моих руках — самое важное, что есть на Украине. Это был где-то март 1972 года — последний год моего обучения в университете.

И да, хлопоты с этим письмом. Письмо я отвёз машинистке Рае {в Немешаево} — это туда, в {тетеревском} направлении, железнодорожная станция электрички. Завёз к ней, завёз бумагу, копировальную бумагу и текст. И она должна была это напечатать в течение какого-то условленного времени. Тем временем я уже заканчиваю университет, и я уже должен съехать из общежития — по крайней мере, второго июля я должен выехать оттуда. И я говорю Василию Лисовому: «Может быть, я действительно поехал бы домой, к себе на Житомирщину? Но шестого июля я приеду, заберу этот текст, разложу его и вложу в конверты, подпишу это всё, привезу в Киев и разошлю по соответствующим адресам». Но Василий Лисовой сказал мне, что не надо, езжай себе домой, ты своё дело сделал, а мы сами.

И как мне потом стало известно, Василий поступил вот как: уже пятого июля он подал ту машинопись, которая была у него — он сам напечатал несколько экземпляров, — он подал один экземпляр в экспедицию ЦК КПУ. Это то здание, где теперь {сидит господин Президент}. А второй подал директору Института философии, где он работал. Почему он это сделал? Он видел, что за ним уже ходят, и он мог просто не успеть подать это письмо официально. А ему хотелось всё-таки подать его.

Однако, вот тут как раз и вкралась эта ошибка. Поехал Евгений Пронюк в Немешаево забирать это письмо. И его в дороге, мне кажется, что на станции Святошино, забрали с этой кипой бумаги — там было семьдесят экземпляров, на тонкой бумаге отпечатано. Завезли его в ленинскую комнату завода «Большевик», обыскали, составили протокол и арестовали.

А Василия шестого же вызвали на работу. Он поехал, а потом уже возвращаются домой с ним, делают обыск, и всё. Вера Лисовая, его жена, в то время была беременна, буквально на последних днях. Она родила сына {Оксена} 22 июля, а этот арест происходит шестого июля, этот арест. Представьте себе, в каком положении.

Меня, что интересно, позвали в Киев из деканата, якобы чтобы я подавал документы в аспирантуру, хотя я знал, что не имею права на аспирантуру — мне поставили тройку по научному коммунизму. Наверное, догадывались, что со мной нечисто, и чтобы я не претендовал в аспирантуру на украинский язык, то мне поставили тройку, и я не имел такого права. А так меня вызывают, и это явно для того, чтобы я куда-то пошёл, чтобы я к кому-то пошёл, а они увидели, куда я пойду. Я пошёл только к одной женщине, которая была немного в стороне от этих дел. Она мне всё рассказала и сказала, что никуда не надо идти. Ещё меня послали почему-то в то место, где я должен был работать — в Переяслав-Хмельницкий, не будут ли там возражать, чтобы я учился в аспирантуре. Как они могут возражать? Однако я туда поехал, а там жена директора школы, в которой я должен был работать, встретила меня со слезами: «Ой, да это же Вас КГБ разыскивает!» Это 7 июля. Вчера только что арестовали Лисового. Меня там же почему-то разыскивают. Странная информация. Я на всякий случай думаю: дай-ка я хоть немного отдохну. И оттуда, из Переяслава, поехал не домой, а поехал на Черкасщину к родственникам. И там просидел две недели. И КГБ действительно не знало, где я. Потом возвращаюсь домой — ничего, никто меня не ищет.

Ну что ж, наступил август, поехал я работать в Переяслав-Хмельницкий район, в село Ташань. Работаю там в школе и, знаете, этот период был для меня довольно тяжёлым. Бытовые условия там были не очень хорошие для меня, а, кроме того, это постоянное ожидание ареста. Меня пока не трогают, но то так, то эдак доходят до меня слухи, что ко мне уже подбираются.

Я вспоминал Петра Ромко, который самовольно, без моего разрешения, переписал письмо Василия Лисового. Я переписал начисто то письмо в нескольких экземплярах через копирку и дал нескольким знакомым, чтобы просто сохранить его. Распространять — я уже не знал, кому его можно давать. Дал нескольким знакомым, чтобы он просто хотя бы сохранился. Но я там не прекращал такой своей работы — я решался и там давать кое-что читать даже школьникам в селе. У меня были девятиклассники, но, знаете, и там я тоже был уже обставлен. Оказалось потом, что там тот мальчик Иванко не удержался, показал это завучу школы, а тот в КГБ, и таким образом я на крючке уже там был. И где-то до меня дошёл слух, что тот завуч сказал, что он тут уже долго не будет.

Или вот такая вещь. Я под Новый год взялся учить своих школьников колядкам и щедровкам. Даже тексты были изменены, там уже не сын Божий родился, а Новый год родился. Однако и это тоже директор запретил. Кроме того, я изготовил такой большой стенд о Сковороде. Тогда как раз было 250 лет со дня его рождения, и где-то там изобразил церквушку, на ней крестик. Библия на столе — тоже крестик. Я принёс это в школу. Директор через несколько дней обвинил меня в том, что я здесь пропагандирую религию. И я должен был это {убрать} из дому. То был очень крутой разговор. Одним словом, я не сидел сложа руки и там даже.

Там я взялся написать такую статью, насколько уж мог, под названием «Добош и опришки», а другое название — «Конец шестидесятников». Хотел осмыслить то, что произошло в нашем обществе. Эту рукопись я сделал и спрятал там, где жил, в одном месте в погребе. Но они меня всполошили. Пришла мне повестка идти на военную переподготовку на два месяца вроде бы. Это для того, очевидно было, чтобы я зашевелился. Я действительно взял этот текст, завёз к сестре в Киев, спрятал там в одном месте в столе с мыслью, что отсюда заеду в своё село и там оставлю этот текст.

Нет, так оно и не удалось. По-моему, это было 3 марта в субботу, когда я поехал в Киев. В автобусе была какая-то очень подозрительная личность, которая пыталась мне помочь купить билет. Я взял последний билет, а он потом оказался посередине автобуса почему-то. Я от него в Киеве оторвался. Я уже знал, как оторваться в метро. Я стою у самых дверей метро, когда уже объявляют, что двери закрываются, я сразу вскакиваю туда, а он остаётся. Или, например, выйти так же — стою у дверей и в последний момент выскакиваю из вагона, а он остаётся в вагоне. Я таким способом, кстати, оторвался от него, от того «хвоста» третьего марта.

Но я вернулся 4 марта в воскресенье вечером домой, достал свои бумаги из тайника и хотел над ними поработать. И поленился занести в тайник. А утром меня взяли. Когда я шёл на работу, как раз снежок выпал… Это, кстати, был знаменательный день — двадцатилетие со дня смерти Сталина, пятое марта. И как раз снежок выпал. Ну, сколько там того снега — там несколько сантиметров. Так, по выгону себе иду — это в селе Ташань Переяслав-Хмельницкого района, — как тут два человека: «Василий Васильевич!» — «Да что такое?» — «Тут машина застряла, помогите вытащить!» Да где там застряла — там школьников идёт бог знает сколько, там и того снега не столько. Ну, они ко мне подошли и раз — под руки меня: «Мы из КГБ». Говорю: «Я догадываюсь, что вы из КГБ». Как-то так спокойно я к этому отнёсся.

Они меня повезли в Переяслав, там такой был следователь... Я уже фамилию его забыл, у него была совсем азиатская фамилия, и вид у него такой азиатский. Он предложил мне отдать всё то, что у меня есть антисоветского. Я сказал, что ничего такого у меня нет. Тогда они меня посадили в машину, повезли назад в село, сделали обыск и нашли эти рукописи — нашли, потому что они же лежали открыто! Меня завезли в КГБ сюда — не в это, что на Владимирской, 33, а на Розы Люксембург — областное. Они держали меня там до позднего вечера, вечером привезли меня уже на Владимирскую, 33, в 51 камеру — помню и сейчас. И знаете, я там так заснул, что они меня утром добудиться не могли — вот диво!

Но запомнился мне тот первый обыск, как они обыскивали в первый раз. Все рубчики перебрали, кончики шнурков с ботинок поснимали и вывернули шнурки! Я такого себе представить не мог — как это можно шнурки вывернуть? Или вот такая процедура: расчешись, в ухо заглянет, в рот, карандашом по зубам постучал, а потом пятки покажи, а потом «раздвинь ягодицы», а потом покажи головку. Это очень впечатляет молодого человека. Я при этом заметил и говорю: «О! Вы как ухо-горло-нос». — «Поговори мне, поговори!» — сказал тот мент. Такие штуки запоминаются надолго.

Ну что, во время следствия я упирался полтора месяца, не давал показаний. Дело вёл следователь {Цимох} Николай Павлович. Я не так давно узнал, что {Цимох} Николай Павлович работает сейчас в администрации нашего светлейшего господина Президента. Он мне сказал после того, как где-то так полтора месяца прошло, такую сакраментальную фразу: «Человеку свойственно защищаться, а вы не защищаетесь. Здесь некоторые сомневаются в вашей психической полноценности». Я Вам скажу, что я действительно испугался. Я знал, что это значит — это значит, что тебя запихнут в психушку, заколют тем {галоперидолом}, и ты станешь человекоподобной скотиной, а не человеком. Это в возрасте 23 лет показалось мне ужасным, страшнее смерти. И я начал понемногу уступать — казалось, что они вроде бы что-то уже знают. Вот я им и рассказывал. Для них не было тайной то, что именно Василий Лисовой давал мне читать самиздат, потому что у них это было зафиксировано ещё третьего ноября 1972 года, что он давал мне самиздат — это уже у них было.

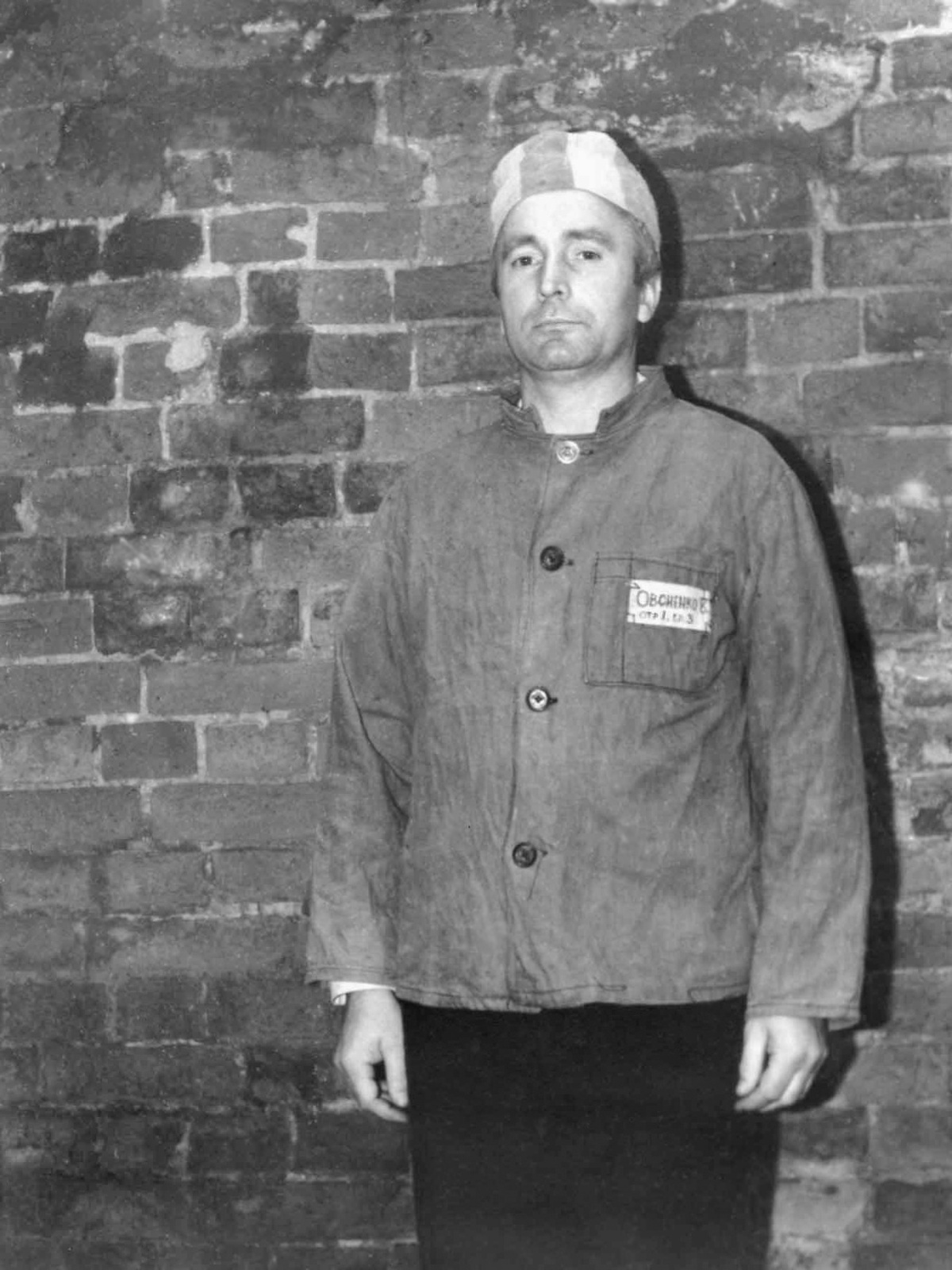

Ну, всё-таки на экспертизу они меня послали. Экспертизу вела такая Наталья Васильевна Вынарская. Её знает весь криминальный мир. Это тринадцатое отделение Павловки. Я там пробыл восемнадцать суток. Но им уже не было нужды делать меня психически больным, потому что я уже кое-что сказал. Ну, и на суде я должен был говорить, что признаю за собой вину, что моя деятельность, как они это называли, нанесла вред государству, и я об этом сожалею. Лисовой занимал твёрдую позицию, Пронюк тем более твёрдую позицию — Пронюк им сделал одно заявление в начале, а потом все ответы были одинаковые: «Вопрос мне понятен, отвечать отказываюсь по этическим соображениям». Все протоколы такие у Пронюка. Ну, у Лисового там некоторые пояснения были. Они, однако, мне до конца не поверили и дали мне четыре года заключения. И спасибо им, что дали эти четыре года заключения, а не выпустили на волю, потому что если бы выпустили, то я чувствовал бы себя сломленным и оставалось бы, очевидно, разве что только спиться, да и всё. Это судьба таких сломленных людей. Меня послали на выучку, спасибо им.

Меня привезли весной, 12 апреля 1974 года, в Мордовию после шестнадцатидневного этапа, привезли в концлагерь номер 19 в Мордовии. Это посёлок Лесное {Зубово-Полянского} района. Концлагерь где-то так на 300–350 человек. Примерно половину составляют там украинцы. Много людей, осуждённых за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду. Некоторые из них имели такую же судьбу, как я, потому что были неопытны в подобных делах и тоже пережили такую трагедию. Кроме того, там было человек десять украинских повстанцев — люди, знаете, исключительных биографий и очень твёрдой позиции и высокой морали. Я это говорю очень ответственно. Скажем, Иван Синяк, у которого было 20 лет заключения, или Николай Кончаковский, 29 лет заключения, Роман Семенюк — 28 лет заключения. Потом был такой Козловский Владимир — 25 лет, Иван Мирон — 25 лет, Михаил Жураковский — 25 лет. Это были люди из легенды. Я близко с теми людьми сошёлся, а также и с нашими диссидентами, быстро пришёл в себя, и уже к концу 1974 года участвовал в тех акциях протеста, которые там происходили и в 1975 году. Ну, режимные условия довольно детально расписаны в моей книжечке «{Мир о людях}» — там можно почерпнуть. Было у меня там одно короткое свидание с отцом и одно ещё длиннее — с сестрой и с матерью.

Потом туда неоднократно приезжали от так называемой украинской общественности люди во главе с кагэбэшниками — учёные или какие-то там трактористы. И вот они проводят с нами беседы. И я помню, что в одной из таких бесед я очень круто с ними поговорил. В частности, тогда женщины-политзаключённые, которые были в одной из мордовских зон, держали длительную голодовку. Ирина Калинец держала стодневную голодовку и художница Стефания Шабатура. Так вот, когда они спросили меня, эти представители общественности, какие у меня есть пожелания, я сказал им так: «Верните те материалы, которые позабирали у этих женщин». А у них там позабирали стихи, вышивки, рисунки, чтобы они прекратили голодовку. — «Ну, а если им нравится голодать?» Я тут взорвался и назвал их там фашистами, что-то в этом роде. Так меня тридцатого октября 1975 года оттуда забрали, из этой зоны, и повезли в другую зону в посёлок, по-мордовски, {Умор}, посёлок Озёрный. Это уже Теньгушевский район — или, может, я перепутал те районы? А тридцатого октября — это же как раз день советского политзаключённого — в этот день голодовка, заявление протеста, то-сё. Я написал тогда довольно резкое заявление, которое пошло мне потом в следующее обвинение — это заявление от тридцатого октября 1975 года.

Так вот, в эту зону меня привезли, скоро меня оттуда назад послали в карцер. Потом, в эту зону привезли Василия Стуса. Это было шестого февраля. В этот же день, чтобы я не встретился со Стусом, меня выдергивают и везут в больницу, и держат меня там аж до восьмого мая 1976 года. Мне там сделали операцию на этот геморрой — это привычная для зэков болезнь. Так вот, только восьмого мая я вернулся в эту зону номер 17-А и там уже встретился с Василием Стусом. Там мы провели вместе несколько месяцев. Собственно, меня потом ещё летом возили в Киев. Помню, 9 июня 1976 года меня взяли на этап, повезли в Киев «на промывку мозгов». Я здесь провёл два месяца в дороге и потом в КГБ на Владимирской, 33. Они пытались со мной беседовать, наставить меня на путь истинный, устроили мне несколько свиданий, в частности, преподавательницу одну привели университетскую, родственников моих привезли, но следствием всего этого было то, что я, как сейчас помню, двадцатого августа 1976 года написал очень категоричное заявление с отказом от признания вины за собой, написал там, что то, что я признавал себя виновным, было следствием психиатрического шантажа, а на самом деле я не считаю себя никаким преступником. Конечно, они меня вернули назад в Мордовию, опять в девятнадцатый концлагерь.

Я помню, что я прибыл в девятнадцатый концлагерь одиннадцатого сентября — за день до этого умер Мао Цзэ-дун, и я хорошо запомнил эту дату. Там был Василий Стус, Кузьма Матвиюк там был. Ещё раньше в этой зоне я был с Зоряном Попадюком, Любомир Старосольский, Игорь Кравцив там был — это из украинцев, — Кузьма Дасив, Арсен (или Артём) Юскевич, а тех повстанцев я называл ранее, из неукраинцев — Сергей Солдатов из Эстонии, это его подельник там был, Кронид Любарский там был в той зоне — это из россиян. Болонкин Александр Александрович тоже там был, позже туда привезли Осипова (недолго я с ним был, с Осиповым, но немного был). Армяне там были — Ашот Малосардян, Азат Аршакян, Размик Маркосян, латыш Майгонис Авиньш — молоденький мальчик девятнадцати лет, очень болезненный. Из литовцев там было больше. Симутис Людас — такая почтенная особа. Знал я также Паулайтиса Пятраса — тот Пятрас Паулайтис, который был послом Литвы до войны в Испании, Португалии и Италии. Из молодых литовцев там был Вильчаускас — очень красивый парень, — Видмантас Повилионис, Смаилис Ромас — из молодых ребят такие были. Вот это был наш круг.

Из русских... Вы знаете, русские группировались в каком-то своём кругу. В основном это были люди, имевшие монархические взгляды. Это круг тех людей, которые были арестованы, кажется, в 1969 году в Ленинграде. Из них там был Аверочкин, ещё кто-то был, не припомню сейчас. Одним словом, это монархисты русские...

Б. Е. Захаров: Были какие-то споры?

В. В. Овсиенко: Знаете, когда мы проводили такие акции — голодовки, какие-то протесты, — то, как правило, этот русский монархический круг в них не участвовал. Но всё-таки мы с ними общались. А так вот это... Ага! Ещё очень запомнился мне Михаил Хейфец — это в семнадцатой зоне, — который написал о нас прекрасные очерки. Этого человека я ставлю очень высоко — среди всех тех людей, кого я знаю, это один из лучших. Вот этот круг...

Я с Василием Стусом был в семнадцатом концлагере, потом в девятнадцатом. Собственно Василия Стуса и вывезли оттуда одиннадцатого января 1977 года. Ещё мы устроили ему последний вечер, заварили большую бадью чая. И его одиннадцатого числа забрали на этап.

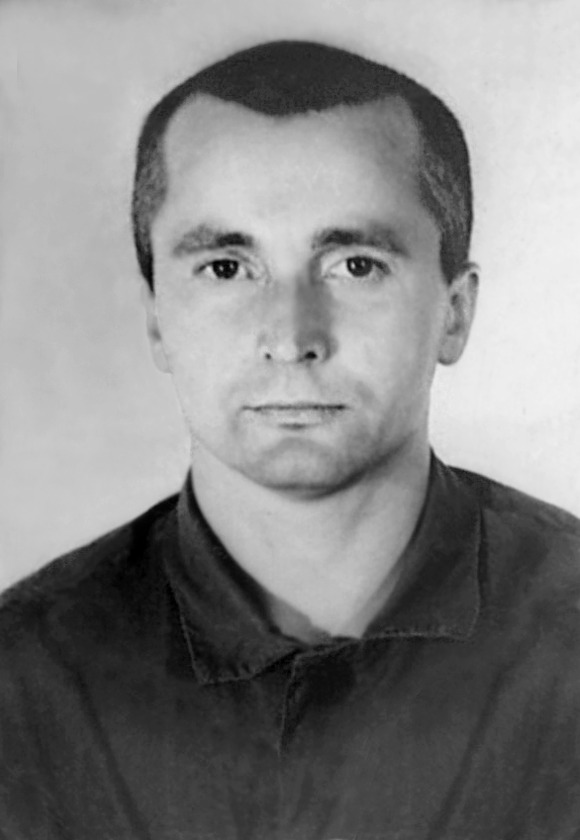

А меня из мордовского концлагеря номер девятнадцать вывезли девятого февраля. Это оставалось почти месяц до освобождения. Почему они так делали? Они везли этапом домой в свою область, там уже выпускали и сразу брали под надзор. Потому что пошла такая практика, что заключённый освобождается из Мордовии, недалеко Москва, заезжает в Москву, там даёт информацию о последних событиях, и тогда уже информация пошла. И они стали возить домой — сразу под надзор. Так мне тоже устроили. Они продержали там это время до последнего дня в Житомирской тюрьме и выпускают в день освобождения пятого марта. Мне строго-настрого приказали. Взяли мне билет на автобус, и сразу в Радомышле идти не домой, а идти в милицию, и там мне сразу же предъявляют постановление о надзоре. Всё, я уже на крючке — я уже не могу выходить из дома с десяти часов до шести утра, мне нельзя выезжать за пределы района и нужно приезжать на эту отметку в милицию каждые две недели. Так это установили.

Итак, под надзором я должен был устроиться на работу в колхозе художником-оформителем. Я перед этим пытался добиться разрешения на работу по специальности — учителем украинского языка и литературы, — но мне приходили одинаковые ответы из Министерства образования, из районо, из облоно, что, мол, я уволен за аморальный поступок — судимость, и поэтому нельзя меня допустить к работе в школе, а кроме того, и места нет. Конечно, это была неправда, место там было — если не в этом селе, так в соседнем.

Но я всё-таки это дело провёл. Конечно же, я сразу, освободившись, сообщил в Киев и в Москву, что я уже здесь и что есть возможная информация, я её подготовил, рукопись такую. Первым приехал из Киева Ильин, я забыл его имя, может быть, Илья. Ильин, кажется. Это по наущению Осипова я передал эту информацию о последних событиях в концлагерях, и эта информация, как мне потом стало известно, появилась в «Хронике текущих событий», наверное, в номере 42-м или 47-м, я сам его не видел. Кроме того, в начале апреля ко мне приехал Николай Матусевич — член Украинской Хельсинкской группы, — его жена Ольга {Гейко-Матусевич}, дочь Олеся Бердника Мирослава и Люба Хейна — она теперь жена Мирослава Мариновича. Они тоже взяли этот самый текст, я в двух экземплярах его сделал, и, очевидно, этот текст они тоже использовали в материалах Хельсинкской группы.

Кроме того, мне пришло письмо от Петра Григоренко, где было написано так... Он на украинском языке написал, с ошибками, правда: «Хорошо, что Вы сразу определились». И потому можете встретить кое-где в некоторых изданиях, в частности, в этой толстой книге «Украинская Хельсинкская группа», что я якобы — член Хельсинкской группы с марта 1977 года. Не было тогда таких договорённостей у нас, что я становлюсь членом группы. Но такая информация кое-где есть, я же считаю себя членом группы чуть позже — с 1978 года, с ноября, когда ко мне приехала Оксана Яковлевна Мешко.

Так вот, Николай Матусевич и Мирослав Маринович были арестованы 23 апреля 1977 года и конечно же, меня начали вызывать на допросы. Я не давал никаких показаний. Они, в частности, допросили и мою племянницу Люду, которая как раз в тот день тоже приехала из Киева и видела этих людей. Она тоже не давала показаний. Они перехватили моё письмо к этой Люде, где я ей давал наставления, чтобы она не отвечала на вопросы. Ну, одним словом, они это расценили потом как такое моё давление. Но это были всего-навсего советы, как себя вести во время допроса.

Я передал Ольге Гейко где-то так в сентябре тетрадь со стихами Василия Стуса. У неё был проведён обыск и эта тетрадь изъята. В связи с этим меня вызывали где-то так в сентябре в КГБ в Радомышль, и я думал, что меня уже не выпустят. Однако мне вынесли предупреждение о том, что если я буду продолжать такую работу, то меня посадят. Это на основании Указа Президиума Верховного Совета от 25 декабря 1971 или 1972 года — такой есть Указ. Таким образом, я был уже на крючке. Однако стала появляться обо мне информация на «Радио Свобода», и я это слышал. У меня был приёмник, и я слушал «Радио Свобода» через все глушилки.

7 января 1978 года я подал заявление в ОВИР с просьбой выпустить меня за границу, потому что здесь у меня одна перспектива — заключение. Лучше я буду на чужбине да на воле, чем {не} на чужбине и в неволе.

Кроме того, ко мне приехала восемнадцатого ноября 1978 года Оксана Яковлевна Мешко — член Хельсинкской группы, с ней Ольга Гейко, Ольга Бабич-Орлова из Житомира. Она сестра политзаключённого Сергея Бабича. Оксана Яковлевна имела со мной разговор о том, что некому работать в Хельсинкской группе. Я согласился работать в Хельсинкской группе — договорились, что я напишу текст о положении этих ссыльных, а у меня была такая информация, потому что я вёл обширную переписку, и также о положении поднадзорных, таких, как я сам. Я вёл обширную переписку с ними тоже.

Я действительно такие тексты очень быстро написал. Но в этот день случилось вот что. Когда мы вышли на автобусную остановку, чтобы их отправить уже в Радомышль и дальше, то тут мимо нас проехала машина ГАЗ-69. Проехала метров сто, потом возвращается назад, остановилась возле нас: «Кто вы такие, почему вы здесь?» — «Я — Оксана Яковлевна Мешко, а вы кто?» — говорит им Оксана, и Ольга тоже достала паспорт. Они, значит, запихивают нас в машину, ничего не говоря. «Садитесь, садитесь», нас в сельсовет повезли, там обыскали, разделили всех отдельно в разных комнатах, обматерили, конечно же. В частности, я отказывался что-либо говорить им — почему они со мной так обращаются? Почему, собственно? Мы же ничего не нарушили. Что мы, общественный порядок нарушили, или что? Одним словом, это была очень мерзкая история. Я отказывался отвечать. В конце концов, милиционер схватил меня за ворот и швырнул в двери. Такое вот было событие.

Ну, я как джентльмен, потому что в моём присутствии оскорбили женщин, 1 декабря 1978 года написал заявление в прокуратуру о том, что в отношении нас было нарушено несколько статей Уголовного Кодекса. Результат проявился довольно быстро. Уже 8 декабря, когда я в следующий раз приехал на отметку в милицию, то мой надзиратель Виктор Славинский, который, кстати, был при том, как нас задерживали в селе, с большой радостью сообщил мне, что меня ждут в прокуратуре. Я пошёл в прокуратуру, и там мне объявили о возбуждении уголовного дела против меня за сопротивление работникам милиции с применением насилия — то есть до пяти лет. Я собственноручно писал показания, чтобы не было никаких искажений. Правда, меня отпустили домой в тот день.

Я вернулся поздно, ещё докончил в этот вечер писать о Мордовии — я где-то там на 46 страничек небольших написал текст. В основном там было о Василии Стусе. Дописал ещё в этот вечер его и спрятал этот текст. Ну, конечно, с меня в этот день была взята подписка о невыезде и ясно было, что уже я из этих когтей не выскользну. Я известил Оксану Яковлевну Мешко и Ольгу Гейко о том, какая беда надо мной нависла.

Следствие длилось недолго, где-то там 2-3 допроса. Они шантажировали нескольких моих односельчан, чтобы они давали показания, и кое-кто из них там кое-что поподписывал, потом на суде они отказывались от этого. Но им достаточно было того, что засвидетельствовал милиционер. Хоть экспертизу тому плащу, с которого я будто бы оторвал пуговицы, они сделали аж через 29 дней, когда взяли на осмотр тот плащ.

Это была комедия. Суд этот был 7 и 8 февраля уже 1979 года, у меня был хороший защитник — Мартыш Сергей Макарович, его посоветовала Оксана Яковлевна Мешко. И он на суде предлагал это дело прекратить против меня за отсутствием состава преступления и события как такового, а возбудить дело против так называемого потерпевшего — того капитана милиции Славинского. Публики было довольно-таки много, к великому удивлению, суд был открытый. На суде был Игорь Кравцив, который приехал ко мне из Харькова, недавно только его выпустили из-под надзора, он решился ко мне приехать, и я это очень высоко ценю. Приехала Лина Борисовна Туманова из Москвы. У неё был диктофон, и она записала весь этот процесс. Это из круга Сахарова. Она была позже арестована, продержали её несколько месяцев, у неё обнаружился лейкоз, её выпустили, и она через месяц умерла. Я от неё получил одно письмо, на Урале уже будучи. Так вот, этот процесс получил большую огласку, и моё последнее слово было записано и распространено в самиздате. Оно было довольно резким. Но мне дали три года уголовки, и я был арестован в зале суда 8 февраля, на второй день суда.

Меня отправили в Житомир, затем из Житомира в Вольнянск Запорожской области. Это были тяжкие мытарства. Меня держали с уголовниками, в дороге эти уголовники меня ободрали, как липку, позабирали что там было из одежды, даже некоторые записи. У меня был Уголовный Кодекс — и тот забрали, очень жаль. Ну что, мне в том Вольнянске Запорожской области вначале было очень тяжело найти среди тех уголовников каких-то более-менее нормальных людей, с которыми бы можно было общаться. Но в первые месяцы мне приходило много писем, а потом летом как отрезало. Всё. Только от родных и только от родных.

Меня там продержали только до пятого сентября 1981 года. Уже весной 1980 года меня вызывали на допросы в связи с делом Василия Стуса. Я отказался что-либо говорить. Прокурор того Вольнянского района Быков при этом кричал: «Таких националистов, как вы и Стус, надо расстреливать!» Там следователь был Крайчинский, допрашивал меня, а потом приехал из Житомира этот Чайковский и тоже допрашивал по делу Дмитрия Мазура. Дмитрий Мазур из села {Гута-Лугановская} Малинского района на Житомирщине — это тот Дмитрий, который приезжал ко мне несколько раз. Он перед этим отсидел год якобы за тунеядство. Конечно, по политическим мотивам, понятное дело — он учитель украинского языка и литературы. Он же ведь эту Лину Борисовну привез на суд, он мне очень много помогал — так его, конечно, тоже посадили, и он получил шесть лет и пять ссылки, «как все нормальные люди».

Так вот, когда его арестовали, то меня пытаются допросить по его делу как свидетеля. Я категорически упёрся — никаких показаний. Тогда меня везут пятого сентября 1980 года в Киев, срывают оттуда, и в дороге в Киеве я встречаюсь с Юрием Литвином — тут же вот, в Лукьяновке. И мы десять дней пробыли в одной камере. Какой-то там карантин наложили, кто-то там чем-то отравился — так это было только к лучшему, потому что мы так хорошо пообщались. Литвин очень хорошо поддержал меня духом, я приехал в Житомир в приподнятом настроении. Показаний я не давал, но я подал заявление в защиту арестованного Дмитрия Мазура. Следователь Радченко сказал: «Будешь сидеть».

И чтобы я уже недалеко был, меня отправили уже не в Вольнянск, а в Коростень на Житомирщине. И вот я там пробыл несколько месяцев, затем 9 июня 1981 года приехал из Житомира следователь КГБ Чайковский Леонид Иванович, тогда майор, и сказал мне так, тут же, в зоне ещё: «Решено возбудить против Вас новое дело». Не потому, что я совершил преступление, а просто решено! Почему так было решено? Потому что я был объявлен членом Украинской Хельсинкской группы. Это сделала Оксана Яковлевна Мешко по нашей договорённости от 18 ноября 1978 года — с того дня, когда мы встречались. А члену Хельсинкской группы на свободе быть было нельзя: если заканчивался срок, ему фабриковали новое дело. Николаю Горбалю такое дело сделали в последний день освобождения. Так же Ольга Гейко — та ступила два или три шага на так называемой воле. Её выпускают, и тут стоит воронок, она с вахты прямо в воронок — и повезли её в прокуратуру новое дело делать. Такова была судьба этих членов Хельсинкской группы.

Через несколько дней Чайковский уже в Житомире имел со мной такой принципиальный разговор и предлагал мне написать покаянное заявление в областную газету, и тогда меня бы выпустили даже до конца этого уголовного срока. Я подумал и выбрал 10 лет заключения и 5 ссылки. По примеру Евгения Пронюка я уже не давал никаких показаний — я сделал заявление в начале, сделал заявление в конце. На суде я дал некоторые пояснения. Следствие длилось недолго. Чайковский говорил: «Мы соберём достаточное количество». Достаточным количеством оказалось моё заявление от 30 октября 1975 года, написанное в Мордовии. Оно адресовано в ООН, но брошено в ящик «для жалоб и заявлений», то есть вручено администрации. Второе заявление — в защиту Дмитрия Мазура, вручено кагэбэшнику через стол. И только один текст моего последнего слова был найден {у} Дмитрия Мазура, и никто его больше не читал. Однако, всё это называлось «изготовление, хранение и распространение антисоветской литературы». То есть фактического распространения не было.

Б. Е. Захаров: Это 57 статья?

В. В. Овсиенко: Да нет, да нет! 62 статья, часть вторая. Ну, и конечно, они там привозили многих зэков, которые свидетельствовали частично то, что я говорил, а частично то, чего я вообще не говорил. Они имели плохое представление о моём мировоззрении. Ну, однако пошли такие обвинения там, скажем, как «называл Сахарова великим человеком современности» (это большое преступление), где-то высказывался об оккупации Афганистана, о голоде 1933 года — это тоже «клеветническое измышление». Вот такого типа. Ну, тут уже не церемонились — тут 10 лет особо строгого режима, 5 лет ссылки и звание особо опасного рецидивиста.

Суд был 26 августа 1981 года — он там длился три дня, а закончился 26 августа. Меня 36 суток везли из Житомира до Урала через Харьков, Свердловск, Челябинск почему-то, а потом Пермь, а тогда привезли в Кучино. Приехал я в Кучино Пермской области {Чусовского} района 2 декабря 1981 года. Там уже, как я через несколько дней узнал, потому что меня перевели в 17-ю камеру, там уже были Василий Стус, Левко Лукьяненко, Иван Кандыба, Олесь Бердник, Олекса Тихий. Потом туда привезли Юрия Литвина, Михаила Горыня, Валерия Марченко. Василий Курило там уже был, Семён Скалич, Ивана Сокульского позже привезли. Это из украинцев. Из россиян там был Леонид Бородин, Юрий Фёдоров из «самолётчиков», был там Алексей Мурженко из Киева, тоже из «самолётчиков». Из литовцев там был Викторас Пяткус, Балис Гаяускас. Был там латыш Гуннар Астра. Позже привезли Ашота Навасардяна и Азата Аршакяна — это армяне. Приходько из тюрьмы позже привезли.

В общем там контингент был... в основном это были украинцы, в большинстве. Там было несколько человек, судимых за войну — полицаи, тоже украинцы в основном. Несколько было криминальников-политизированных, которые нам мешали жить в том мире, {потому что их как провокаторов использовали}.

Режим там был очень тяжелый, камерный, прогулки — один час в таком дворике, три на три метра, обит железом и сверху колючая проволока. Эти обыски донимали — бывало так, что тебя обыщут несколько раз в день. Книг нельзя держать больше пяти в камере — книг, журналов и брошюр, вместе взятых. Ну, питание, разумеется, работа — мы должны были там прикручивать такие панельки к шнурам для утюга. У меня есть эти детальки. Держали в камере по несколько человек. Обошёл я там несколько камер — семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая камеры. В частности, с Василием Стусом мне довелось быть в течение полутора месяцев в феврале—марте 1984 года. Я видел его тетрадь, сшитую из нескольких ученических тетрадей — «Птица души». Это та птица, которая оттуда не вылетела. И я единственный, кто читал те стихи, в частности переводы Василия Стуса из Рильке, одиннадцать элегий — они тоже, пожалуй, были уничтожены. Я об этом мог бы очень подробно рассказывать много.

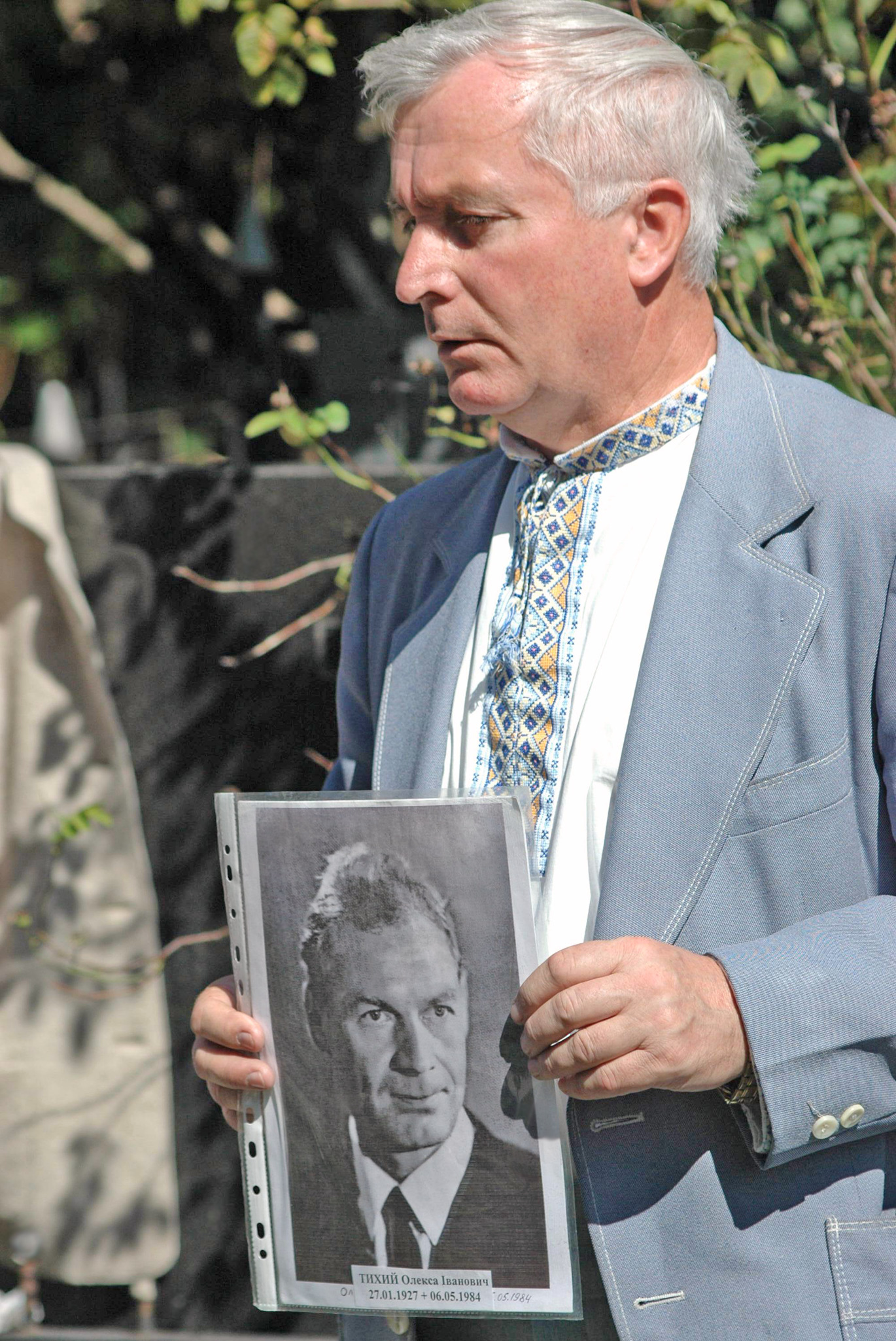

Там режим был настолько нестерпимый, что люди один за другим умирали. Вот в 1983 году умер Михаил Курка. Этот человек был старший, где-то под семьдесят лет уже. В 1984 году прямо в зоне, на кухне умирает Иван {Мамчич} из Миргорода, судимый по обвинению в сотрудничестве с немцами. В этот же день, как мы позже узнали, умер в Перми забранный из нашей зоны в марте Олекса Тихий на пятьдесят восьмом году жизни, это 5 мая. К нам привезли в восемьдесят четвёртом году Валерия Марченко, тридцатисемилетнего, который раньше отсидел шесть лет, а тут у него нефрит. Он пробыл в зоне всего месяца два, потом его забрали на этап. И мы позже узнали, что он умер в зоне, собственно в ленинградской больнице «Гаазы», как её зэки называют, седьмого октября 1984 года.

Юрий Литвин. Он перенёс уже до этого две операции на желудке и одну операцию на варикоз. А тут у него снова язва желудка, тут ему пилили зубы, эмаль сняли и ничего не делают. Последние девять месяцев он без эмали жил. Так вот, он, пожалуй, не выдержал и 23 августа 1984 года его обнаружили в камере с рассечённым животом. Хоть я не могу утверждать, что это было самоубийство — есть некоторые основания полагать, что, возможно, это они ему что-то устроили. Его обнаружили заключённые. Пришли на обед, Юрий Фёдоров снял одеяло и увидел, что у него живот разрезан. А он бредил: «Зубы принесли?» Ну, забрали его, в больницу завезли. Операцию ему сделали плохо, что-то у него стал живот вздуваться, давай вторую операцию делать, и он умер четвёртого или пятого сентября, на пятидесятом году жизни.

И уже так каждый думал, чья дальше очередь. Там был такой азербайджанец Акпер {Керимов} — такой кроткий и доброго нрава человек, тоже обвинённый в сотрудничестве с немцами. Так вот, он тяжело страдал от почек. Его повезли в больницу во Всехсвятскую, и он там умер 19 января 1985 года. Так что уже каждый думал, чья дальше очередь.

Ну, а дальше очередь оказалась Василия Стуса — может, потому, что он единственный сумел оттуда переслать на волю свои записи, которые названы «Из лагерной тетради». Их опубликовала Надежда Светличная. Ещё он был выдвинут на соискание Нобелевской премии 1985 года. Его выдвинул Генрих Бёлль, лауреат Нобелевской премии. Как известно, эту премию присуждают только живым, а покойникам посмертно — нет. Когда-то Адольф Гитлер узнал о том, что Карла фон {Осецкого}, его узника, отметили этой премией в 1936 году — так он распорядился его выпустить. Ну, а Горбачёв не хотел иметь ни в камере лауреата Нобелевской премии, а тем более выпускать. Ну, и вот серия карцеров, и в частности, 28 августа обвинили его в том, что он лежал на нарах в верхней одежде и на замечание «гражданина контролёра вступил в пререкания» — карцер. Так вот, Василий объявил голодовку и с той голодовки уже не вышел — умер ночью с третьего на четвёртое сентября в карцере номер три в этом же бараке.

Режим после этого не смягчился. Считайте, что это была уже перестройка, это Горбачёв уже был у этого престола. Но с 1986 года он стал немного смягчаться. Потом в 1987 году нас перевезли из Кучино — это было восьмого декабря, я запомнил эту дату, потому что в этот день вывезли Левко Лукьяненко в ссылку, у него заканчивался срок, и ещё, кроме того, Горбачёв встречался в Рейкьявике с Рональдом Рейганом. И Горбачёв там сказал, что нас там уже в Кучино нет.

Действительно, нас из Кучино перевезли на Всехсвятскую, но режим там уже был значительно легче. Нас начали обхаживать приезжие кагэбэшники из Москвы — «напишите что-нибудь, ну хоть что-нибудь — ну, что я ошибался, что не буду больше, что хотя бы болен, или пусть родные напишут». Мы на особом режиме упёрлись, что писать ничего не будем. Вам припекло? вам надо иметь человеческое лицо? — ну, так имейте его: освобождайте, берите себе нас в союзники, потому что мы тоже за перестройку. Нет, ничего подобного! Они стали нас выпускать уже в 1988 году — так, по одному, по двое этапом везут на место и там объявляют об освобождении.

Когда уже 12 августа 1988 года взяли на этап меня, Николая Горбаля и Ивана Кандыбу, то после нас оставалось только двое — эстонец Энн Тарто и Михаил Алексеев — россиянин, который был арестован на Житомирщине. Так вот, нас в Пермь завезли. И ночью 21 августа меня берут на этап, первого из этой троицы, на самолёт, спецконвой, тут солдат, тут солдат и тут офицер, наручники имеют наготове, но уже не надевали. Меня дважды возили раньше, тогда надевали наручники перед тем, как завести в самолёт. Здесь же уже так обошлось.

Меня привезли в Киев. Мы догоняли солнце — всё время нам солнце всходило, когда летели в Киев, в Борисполь. И они держат меня там где-то несколько часов в какой-то каморке, а сами обзванивают — потому что это воскресенье как раз, — обзванивают КГБ, чтобы те прислали воронок. Воронок не присылают. Наконец-таки прислали, привезли меня в Лукьяновку — Лукьяновка не принимает: «Везите в КГБ». Повезли в КГБ — КГБ принимает. Но эти ребята-солдаты не хотят тут задерживаться, им надо сдать меня в Житомире. Всё-таки они добились воронка, и меня повезли в Житомир воронком. Где-то так примерно в час дня мы уже там были, в Житомире.

И вот меня выпускают. Вы знаете, что это такое? Чудесным образом, за одни сутки ты вдруг оказываешься на свободе! Мне ещё взяли билет на автобус, я приехал в Радомышль где-то в восемь часов вечера. Такси — кагэбэшник дал мне десятку, я сначала отказывался, но потом всё-таки взял, — так я эту десятку дал таксисту, он меня привёз домой, и уже где-то в полдевятого вечера я был дома. Ещё ночью я был, как говорил Тарас, «из тьмы, из смрада, из неволи» — и меньше чем за сутки, я оказался на свободе. Это действительно было какое-то чудо.

Но смотрите, что там было написано. Я попросил показать основание, так там было написано: «За хорошее поведение и работу помиловать». Будто я был хулиган или какой-нибудь там лодырь. Помиловать! Они нас миловали, видите ли!

Б. Е. Захаров: Какова была Ваша деятельность после лагерей, вот уже при независимости? Каково Ваше отношение к новой Украине и прогнозы на будущее?

В. В. Овсиенко: Сразу же, уже 23 августа я поехал в Киев и уже был на заседании Украинского культурологического клуба, там на Олеговской, 10, у Дмитрия Федорива — там собирался культурологический клуб. А третьего сентября у меня было, кажется, первое публичное выступление, действительно свободное, в этом же культурологическом клубе. Это был канун смерти Юрия Литвина и Василия Стуса — они умерли в один день, фактически, только с разницей в год, тот в восемьдесят четвертом, а тот в восемьдесят пятом году. Так вот, я там читал стихи, рассказывал об этих людях.

Потом на Житомирщине ещё не было ни одного члена Украинской Хельсинкской группы, которая возобновила свою деятельность ещё в конце 1987 года, 7 июля 1988 года были обнародованы её документы — программные и уставные принципы. Поэтому меня уполномочили быть на Житомирщине от Хельсинкского Союза. Нам удалось собрать несколько человек в течение этих нескольких месяцев. И 16 июля 1989 года мы в Житомире провели Учредительное собрание Украинского Хельсинкского Союза, его Житомирского филиала. И меня там избрали председателем. Я должен был идти на работу в колхоз, работал опять-таки художником, но каждую субботу и воскресенье я куда-то ехал — или в Киев, или в Житомир. Это было, конечно, обременительно, но перебраться куда-то я не мог, потому что мать была одна.

Так что это была бурная деятельность. В частности, мне довелось поехать в апреле 1989 года в Эстонию вместе с Левко Лукьяненко и Евгением Пронюком на Совещание демократических и национально-освободительных движений Советского Союза. Я в том совещании был, и ездил я ещё, кроме того, ещё и в Армению, но совещание там не состоялось — с Иваном Сокульским мы туда ездили — совещание не состоялось, потому что там такое напряжённое положение было.

Я был членом Координационного совета Украинского Хельсинкского Союза, и когда речь уже зашла о создании на его основе политической партии, то мне некуда было деваться — Левко Лукьяненко настоял, чтобы я перебирался в Киев и становился одним из секретарей Украинской Республиканской партии. Учредительный съезд состоялся 29–30 апреля 1990 года. Это была первая в Украине политическая партия. Меня там избрали секретарём, и я был секретарём Украинской республиканской партии вплоть до 14 октября 1996 года — шесть с половиной лет.

Это работа очень большая. Мне приходилось вести издательское дело в УРП, было издано немало брошюр моими усилиями. Издавался информбюллетень, издавалась газета «Самостоятельная Украина», в чём я принимал активное участие, {циркуляр} секретариата почти еженедельный — это тоже плод моих рук, так сказать, моего труда.

Кроме того, с 1990 года я — сопредседатель Украинского Комитета «Хельсинки-90». Дело в том, что после создания партии на основе Хельсинкского Союза не осталось в Украине такой правозащитной хельсинкской организации. Так вот, Оксана Яковлевна Мешко, спасибо ей, решила, что надо всё-таки, чтобы такая организация была — потому что другие займут это место. И это учредительное собрание состоялось 19 июня 1990 года — потому и «Хельсинки-90». Председателем был сначала Василий Лисовой, а потом мы избрали трёх сопредседателей — меня, Лисового и Юрия Мурашова. Так что эти дела я тоже веду.

В Обществе репрессированных я не занимаю каких-то там должностей, но приходится и там много чего делать. Ну, а вот последние события в Украинской Республиканской партии, которые собственно начались ещё в девяносто пятом году, когда было сменено руководство по настоянию Левко Лукьяненко — я видел, что неладно в этой партии и время от времени выступал с критикой скорее не деятельности, а бездеятельности нового руководства. А это не нравилось. В частности, и на совещании 13 октября 1996 года я выступил с довольно резкой критикой нового руководства УРП во главе с Ярошинским как бездеятельного и такого, которое неоднократно нарушает устав и отступает от программы — так конечно, эти разговоры пошли дальше, была дискуссия в организации. И конечно, что после съезда, который состоялся 14–15 декабря, меня уже ни на какие должности не предлагали. А поскольку я ту критику продолжал, то 19 февраля меня исключили из УРП — вот так. А 15 марта были исключены из УРП также Михаил Горынь, Николай Горбаль, Николай Поровский, Богдан Горынь, Олесь Шевченко. Ещё раньше приостановил своё членство Левко Гороховский. Таким образом, из членов-основателей остались там только Левко Лукьяненко и ещё Евгений Пронюк. Ну, Пронюка там не было на тех заседаниях, но мне странно, как это у Левко Лукьяненко поднималась рука голосовать за исключение. Ну, это такое.

Сейчас я уже с 1 февраля 1997 года работаю в «Мемориале». Какой-то должности мне там ещё не определили, но, очевидно, мне надо быть там членом исполкома «Мемориала», который возглавляет Лесь Танюк, и этот «Мемориал» носит имя Василия Стуса. Это ко многому обязывает. Я вижу, что нужно сосредоточиться именно на этой работе, потому что есть что написать, есть что издать. Там уже несколько книг готовится, эти книги редактируют. И очевидно, я говорю так, что я не жалею о том, что меня там уволили с тех должностей, потому что я, собственно, не политик — я филолог, и даже в политике я работал как филолог, то есть я занимался издательской деятельностью.

Так вот, кагэбэшники...

...В своё время была такая историческая необходимость политиковать. В политику меня втянули кагэбэшники ещё смолоду, и я добросовестно политиковал до сих пор. А главное, что мне было нужно — это свобода слова. Я говорю категорично: свобода слова есть, пусть не сетует там кто-то, что, мол, нет свободы слова. Никто не хватает никого за слово. Ты не имеешь возможности опубликоваться, издать книгу? Так это твоё дело — не имеешь денег, а свободу слова имеешь. Стань вон на перекрёстке и говори что хочешь, от руки пиши что хочешь, на машинке печатай что хочешь. Так что я имею что сказать, имею что написать, имею что издать — надо это делать, надо этим воспользоваться. Пусть уж политикуют другие люди.

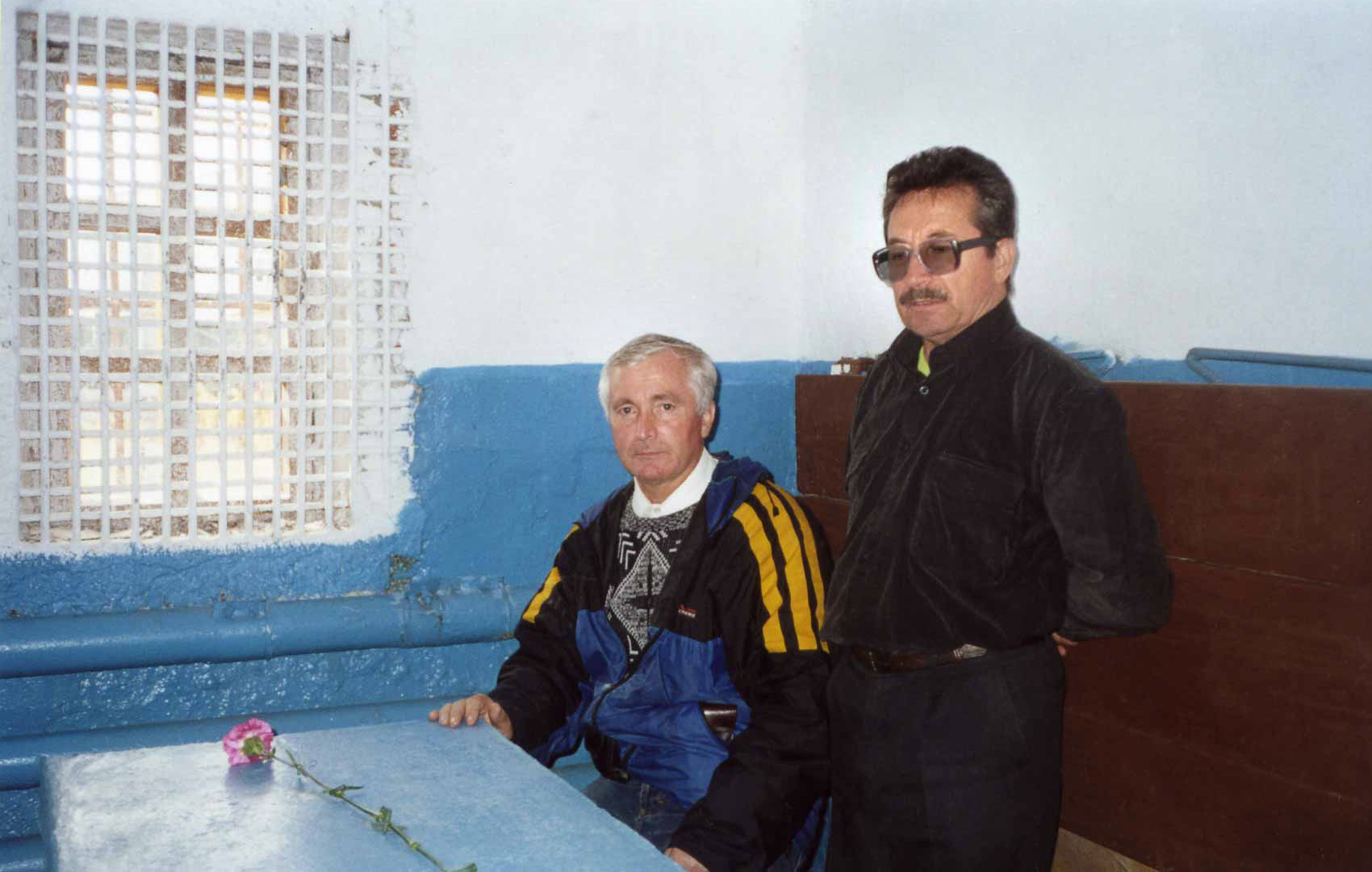

Ещё я напомню ещё одну такую сторону. Когда я освободился, то скоро после этого началось такое движение в Украине за то, чтобы перевезти тленные останки Василия Стуса, Юрия Литвина и Олексы Тихого на Родину. Я принимал в этом очень активное участие. В частности, в той первой экспедиции мы были в посёлке Кучино 31 августа 1989 года, и 1 сентября мы засняли кладбище, где Василий и Юрий были похоронены. Я считаю, что это было доброе дело сделано, но нам не разрешили перевезти их — нас предупредили, что неблагоприятная санэпидемобстановка. Это неправда, конечно, была, но мы эту разведку сделали, мы засняли, этот материал пошёл в кинофильм «Светлой дороги свеча чёрная» Станислава {Чернилевского} — это мой университетский приятель ещё. Что интересно, что после нашего отъезда та кагэбэшная банда нагрянула туда с бульдозерами и уничтожила все эти {запретки}, повырывала там окна, замки, эти решётки повырывала. И теперь наши эти съёмки очень ценны, потому что Пермский Мемориал, начиная с 1993 года, начинает восстанавливать это всё и создавать там мемориал жертв политических репрессий. Это должен быть объект мирового значения. Это действительно подвижники, и это счастье, что именно в этой местности нашлись люди, которые поняли ценность этого объекта — это последний политический концлагерь. Вот они его законсервировали, вот они его восстанавливают, вот они там создают музей.

Так в этом деле я тоже много чего делаю, сотрудничаем с этими людьми. Я там уже бывал дважды. Там они проводят ежегодно научную конференцию. Вот уже они открыли этот музей. Я считаю, что это благородное дело. И если говорили когда-то о том, что есть такая «рука Москвы» в Украине, то я считаю, что вот это наша рука в России, потому что нужно воспитывать и русских в людей. Чтобы иметь доброго, нормального соседа, надо работать лет двести — и будем иметь тоже нормальных соседей, будем с ними мирно жить.

Б. Е. Захаров: Если коротко, Вы не могли бы определить термин «шестидесятничество», «диссидент» и по отдельности?

В. В. Овсиенко: Да, шестидесятничество, диссидентство... Собственно, шестидесятниками эти люди действительно себя называли где-то так в конце шестидесятых годов, но так, полушутя. Этот термин утвердился уже значительно позже, так чётко утвердился за этим поколением. Сначала писали его в кавычках. Известна аналогия с шестидесятниками прошлого века в России. Ну, охватывает этот период, я считаю, где-то со времён 1956 года, с XX съезда КПСС можно начинать, когда был раскритикован культ личности Сталина.

В Украине прежде всего это проявилось в литературе, конечно, — это поэзия. Зачисляют к шестидесятникам также последние, скажем, вещи Довженко в какой-то мере, но он ведь умер в пятьдесят шестом году. Это также первые книжечки Лины Костенко, Николая Винграновского, Ивана Дзюбы, первые статьи Ивана Светличного, Ивана Дзюбы, Евгения Сверстюка — это ещё конец пятидесятых годов, — стихи Василия Симоненко конца пятидесятых годов и начала шестидесятых, Винграновский — это поколение чётко так уже выступило в начале шестидесятых годов. Шестьдесят второй год — это литературное диссидентство, так сказать, но было диссидентство и уже отчётливо политического характера. Скорее всего, это во Львове — это Михаил Горынь, который активно с 1962 года распространял литературу самиздата уже политического характера. Скажем, «Вывод прав Украины» — книга, изданная за рубежом, а здесь её перефотографировали. Или даже работа Ивана Франко с критикой марксизма «Что такое прогресс?». Теперь, пошли там такие вещи экономического характера, культурологического характера — это больше всего делалось именно под руководством Михаила Горыня — из Львова, оттуда. Именно в 1962 году встретились во Львове, приехали туда Иван Светличный, Иван Дзюба, Иван Драч, встречались с Горынями там и другими людьми. Так вот, там начало.

Ну, а такой термин как «диссидентство» — этот термин навязан Западом. Никто себя не называл диссидентом в этом обществе, потому что практически с кем ни поговори, то все были недовольны положением вещей. В меньшинстве фактически были те, кто разделял официальные взгляды, а все остальные — то были диссиденты. Но этот термин навязан — инакомыслие, мол. Он навязан так с Запада, и он в какой-то мере прижился.

Да, можно определять какие-то этапные моменты. Это 25–26 августа 1965 года — арест 21 диссидента-шестидесятника: Горыни двое, Гель, Светличный тоже тогда был арестован, Зварычевская, Анатолий Шевчук в Житомире, в Одессе Святослав Караванский, Валентин Мороз — ну, вы знаете эти имена.

Вторая волна — это аресты 1972 года. Это, собственно, был конец шестидесятничества уже. Далее следующая волна — это Украинская Хельсинкская группа — это 1976 и последующие годы. Это отчётливое такое явление в нашем обществе. Ну, потом надо тогда уже считать, если уже эта перестройка, то в Киеве уже в 1987 году начал действовать Украинский культурологический клуб. Во Львове примерно в это же время, кажется, была «Львовская громада» — или как это называлось? Что-то в этом роде, в Киеве и во Львове. Теперь, в конце восемьдесят седьмого года, уже тридцатого декабря объявляется о возобновлении деятельности Украинской Хельсинкской группы. В марте 1988 года — заявление уже более чёткое, и объявлен список. 7 июля 1988 года объявлена Декларация принципов Украинского Хельсинкского Союза уже, а также уставные принципы. Теперь он разрастается очень активно — уже ко времени Учредительного съезда было 2300 человек в Хельсинкском Союзе, и он стал политической партией. Это начало политического плюрализма в Украине, это была первая политическая партия. Она зарегистрирована позже, 5 ноября 1990 года, но полгода она действовала фактически, когда была КПУ, которая не была зарегистрирована. Мы имели первый регистрационный номер в УРП. Вот так, если можно говорить об этапах.

Конечно, много других политических организаций возникало, и они тоже сыграли выдающуюся роль, в частности Рух. Так вот Рух создали мы, хельсинкцы — это было, так сказать, правое крыло Руха — Украинский Хельсинкский Союз. Кстати, именно Хельсинкский Союз послал Михаила Горыня туда, в Рух, и он там был председателем секретариата, он там играл определяющую роль.

Б. Е. Захаров: Как Вы можете определить роль самиздата в изменениях советского общества?

В.В.Овсиенко: Ну, круг людей, которые читали самиздат, был не так широк. Но эти люди разносили то слово, которое там было. Мне кажется, что эта роль совершенно исключительна в этом обществе, и исключительное значение имело то, что эти люди действовали открыто — открыто, не скрывая своих имён. По крайней мере, на поверхности были имена, которые не скрывались, а под спудом было немного подполья, так сказать, резервы — где, кто там изготавливал самиздат, то это скрывалось. И вы знаете, это диссидентство имело огромное моральное преимущество перед режимом — оно шло с открытым забралом, это не подпольщики. Потому что если бы подпольщики, то их бы разоблачали, тайно судили, и это никакого влияния на общество не имело бы. Я всегда подчёркиваю это моральное преимущество этого движения.

В конце концов, я приведу такой пример. Тот же Левко Лукьяненко был привезён в 1969 году сюда в Киев «на промывку мозгов», и с ним имел беседу генерал Гладуш — это заместитель председателя КГБ. Так он прежде всего выразил сожаление, что его не расстреляли в 1961 году, потом сказал: «Да что там вас, тех националистов — сколько вас там есть? Каких-то там пятьдесят человек на всю Украину!» «Да, — сказал Левко, — может, и вправду пятьдесят человек на Украину. Но если я даже один останусь сознательным украинцем, то Украина ещё есть». И вот из той горстки, как красиво сказал Василий Стус, «мало нас, дрібнесенька щопта, лише для молитов і всечекання», — так вот, из той горстки вырос большой Рух. Это действительно разрасталось вот в каком-то 1987-87 году с нескольких человек! Это начиналось буквально с нескольких человек.

А теперь, слава богу, уже вон выросло целое поколение под жёлто-синим флагом, и уже так просто его не спихнёшь. Так что наше дело, как видите, побеждает. Я не такой, знаете, пессимист, как некоторые люди, которые хотели бы очень быстрых изменений. Я знаю вот что: нас жестоко уничтожали, причём уничтожили лучшую часть из нас. Эта сатанинская селекция продолжалась с восемнадцатого года до последних времён. Уничтожена лучшая часть нашего населения, взамен навезено всякого сброда чужеродного, матерщинного. И вот попробуй теперь из этой массы людей воспитать народ, воспитать нацию! На это нужны десятки лет, десятки лет нужны! И то, что это идёт так медленно, мне совершенно понятно.

Если брать двадцатые годы, то какое мощное было национальное возрождение! Ведь это был народ христианский, неистреблённый, живой, здоровый — только малограмотный. Дали ему образование — и он взорвался таким возрождением. Взрыв такой произошёл в двадцатых годах, и это всё было уничтожено.

А сейчас — из чего же возрождаться? Да не из чего! Мы истреблены, и поэтому нужно воспитать это новое поколение. Оно потихоньку вырастет. Та идея о сорока годах в Священном Писании — вот эти сорок лет нам нужны, не меньше.

Есть ещё один пример. В Галичине «Просвита» перед тем, как должна была {возникнуть} Украинская Повстанческая Армия и ОУН, «Просвита» работала семьдесят лет. Вот нам тоже надо столько поработать. Так что на наш век ещё работы хватит. И я стараюсь работать в этом направлении.

Б. Е. Захаров: Большое спасибо Вам.

Фото из архива Харьковской правозащитной группы.