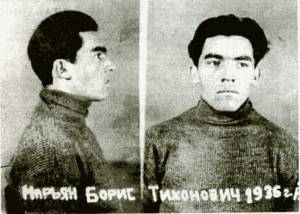

МАРЬЯН БОРИС ТИХОНОВИЧ (молд. Marian Boris, род. 27.09.1936, с. Красногорка Тираспольского уезда Молдавской АССР – ныне непризнанной ПМР – Приднестровской Молдавской Республики).

Один из самых первых шестидесятников, поэт, переводчик, публицист, общественный деятель.

Родился в молдавской крестьянской семье на левом берегу Днестра. Отец участвовал в антибольшевистском движении, в 30-х гг. был заключен в тюрьму, отбывал срок на Беломорканале как противник коллективизации. В 1944 г. был репрессирован по обвинению в сотрудничестве с румынскими властями, 10 лет отбывал наказание в сибирских лагерях. Брат же Александр был комсомольцем, коммунистом, председателем колхоза. Сестра Анна с 1947 г. начала учительствовать в с. Тараклия Кайнарского р-на (ныне Республика Молдова), куда в 1948 г. переехали и Борис с матерью. Там он в 1953 г. окончил 10-й класс. С детства имел тягу к литературному творчеству, публиковал стихи в районных газетах, рано определил свой род занятий: журналистика.

В 1953 г. М. успешно сдал вступительные экзамены в Кишиневский университет, но узнав, что в Киевском университете открылся факультет журналистики, подал ходатайство в Минобразования СССР о переводе его в КГУ. Приказом министра образования СССР был зачислен на 1-й курс вне конкурса с предоставлением места в общежитии. Поскольку большинство дисциплин читались на украинском языке, М. с помощью однокурсников быстро овладел украинским языком, изучал украинскую историю и культуру. Полностью сосредоточился на учебе, отличался трудолюбием, внелекционное время проводил в читальном зале библиотеки. Уже после первого семестра стал отличником. Был коммуникабельным, остроумным и жизнерадостным. Писал стихи и рассказы, работал над исторической драмой «Александр Лэпушняну», вел дневник. Писал для многометровой стенгазеты «Линотип», которую приходили читать и люди с города.

В марте 1956 г. сорванным с лекций студентам представители Сталинского райкома КПУ г. Киева зачитали в актовом зале КГУ четырехчасовой доклад первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева на ХХ съезде «О преодолении культа личности и его последствий». Доклад вызвал подъем у молодых людей, надежды на демократизацию общества. Свободомыслящая молодежь не очень скрываясь обсуждала самые разнообразные варианты социального переустройства. Но реальность быстро остудила энтузиазм. Поразило подавление массового антикоммунистического движения в Польше, особенно же кровавая расправа 4–11.11.1956 г. с восставшим Будапештом.

Наиболее полно изложил пакет назревших проблем четверокурсник М. в собственноручно написанной «Программе-минимум демократического переустройства общества». Вот главные ее положения:

1. Ликвидировать кастовость и привилегии членов КПСС.

2. Объявить бюрократизм уголовным преступлением и повести с ним беспощадную борьбу.

3. Реорганизовать комсомол, наделив его государственными функциями.

4. Укрепить и расширить суверенитет республик.

5. Наделить крестьян землей от одного до трех гектаров.

6. На заводах и фабриках передать управление выборным рабочим комитетам.

7. Наполовину снизить налоги с крестьян и на четверть с рабочих и интеллигенции.

8. Разрешить массовые митинги, демонстрации, собрания и другие формы волеизъявления граждан, кроме вооруженных мятежей.

9. Сократить до разумных пределов армию.

10. Ограничить полномочия прокуратуры.

11. Создать в судах Советы заседателей и наделить их широкими полномочиями.

12. Обнародовать материалы засекреченных и непонятных гражданству судебных процессов времен сталинизма.

13. Ликвидировать цензуру.

14. Предоставить периодической прессе право обнародовать различные точки зрения по проблемам хозяйственного и государственного совершенствования.

15. Не преследовать за пропаганду различных философских, эстетических и правовых взглядов, кроме откровенно националистических и фашистских.

16. Разрешить распространение и продажу зарубежных книг, газет, журналов.

17. В международной жизни продолжать борьбу за мир и сотрудничество со всеми странами мира.

18. Ввести в практику широкую гласность всех правительственных переговоров и соглашений.

19. Разрешить свободный выезд и въезд в страну всем желающим гражданам.

20. Дать полную автономию университетам.

21. Обеспечить студентам такую стипендию, которая гарантировала бы средний жизненный уровень.

Будучи человеком самокритичным, М. в середине декабря 1956 г. дал прочитать «Программу-минимум» нескольким однокурсникам, чтобы сделали замечания. Одна «честная и принципиальная» однокурсница проявила должную «бдительность» и донесла на М. в партком университета. На следующее утро М. вызвали в партком. Там ему предложили показать «секретный документ». Студент вынул «Программу» из своего чемоданчика и положил на стол, объяснив, что это первый вариант письма в ЦК КПСС, написанный с целью помочь партии демократизировать общество, повысить жизненный уровень советского народа до мировых стандартов.

О «Программе-минимум» стало известно тогдашнему первому секретарю ЦК КПУ Алексею Кириченко. Он велел репрессивным органам: «Разобраться до истоков!». Туда же, в КГБ, поступил пространный донос секретаря партбюро курса М. Черного о тетради со стихами М. Руководство факультета направило на имя ректора КГУ докладную записку, в которой предлагало исключить студента М. «как человека идейно незрелого и не подготовленного к выполнению почетной обязанности советского журналиста». 28.12.1956 КГБ при СМ УССР возбудил против М. уголовное дело. Ректор КГУ акад. И. Т. Швец приказом от 4.01.1957 исключил М. из университета как «опозорившего высокое звание советского студента». М. снимался с различных учетов и собирался поехать на целину.

Но партком организовал 7.01.1957 собрание партийно-комсомольского актива, куда прибыли ответственные лица из ЦК КПУ, Минобразования. Тон задал секретарь партбюро факультета журналистики В. Рубан: «Марьян и его единомышленники пошли на поводу у наших врагов. Таким антисоциалистическим, контрреволюционным элементам не место в университете. А тем более в комсомоле».

Парторг курса М. Черный указал на еще одного «контрреволюционера» – студента Владимира Дамаскина, который разделял взгляды М. Студент Иван ПАШКОВ из Белгородской обл. и В. Дамаскин пробовали было защищать товарища, но ректор Швец заявил: «Гниль эту нужно решительно ликвидировать».

Тем временем декан факультета на допросе у следователя КГБ Жиленкова заявил: «Считаю необходимым заявить, что Марьяна необходимо немедленно изолировать, так как он своим присутствием в университете оказывает разлагающее влияние на студентов».

12.01.1957 по санкции заместителя прокурора УССР Ардырихина группа оперативников прибыла в 23:45 в университетское общежитие на Соломенке и произвела обыск в комнате № 28, где жил М. Изъяли 11 рукописей, в частности, творческое наследие 20-летнего студента, а именно: роман «Зелен Днестр», повесть для детей «Там, где звезды гаснут», общую тетрадь с надписью на красном переплете «Стихи», интермедию в шести картинах «Дети мои, дети», детскую юмористическую повесть «Натка-куропатка и ее братик Витька», историческую трагедию «Александр Лэпушняну», балладу «Письмо пришло с опозданием», толстую тетрадь с дневниковыми записями, прозаические эскизы без заголовков, записную книжку с различными заготовками для будущих произведений.

На Владимирской, 33, ему прежде всего предложили привычную форму самодоноса: написать расширенную автобиографию. На допросах и на очных ставках с однокурсниками М. неизменно утверждал, что пакет предложений для ЦК КПСС составил самостоятельно, без вдохновителей и соавторов, с единственной целью: помочь партии устранить недостатки. Прокурор ласковым отеческим тоном уговаривал его назвать вдохновителей и сообщников, обещал освобождение и устройство в один из университетов на востоке СССР.

Следствие назначило экспертную комиссию, которая должна была определить политическую и идеологическую сущность рукописи «Программы-минимум». Эксперты – кандидат филологических наук Шубравский В. Е. и кандидат исторических наук Стоян Ф. К. – оценили рукопись как черновой набросок рекомендаций частичного переустройства общественно-политических порядков с целью улучшения дел, хотя и отметили, что автор относится к политически незрелым и наивным людям, которые воспринимают враждебную зарубежную пропаганду и провокационные слухи.

Эксперты не квалифицировали его поступок как злонамеренное действие «врага народа». «Рукопись „Минимум“ не содержит прямых выпадов против Коммунистической партии, советского правительства и нашего народа. Но объективно по своему содержанию, по своей идеологической и политической направленности некоторые ее пункты выражают чуждую советскому строю идеологию… Автор рукописи не имеет определенной, четко выраженной программы. Его работа представляет собой смесь известных ему лишь понаслышке всевозможных слухов о „зарубежье“ и клеветнических измышлений реакционной прессы и радио об СССР».

Что касается литературных произведений, рецензент Ю. Скрипниченко, заведующий отделом литературы и искусства редакции газеты «Киевская правда», отмечал наличие у автора литературного и художественного дара, но он нашел в них антисоветские, контрреволюционные выдумки, например: «О черноокая Молдавия моя! Где ты? Ты маленькая и честная девчонка, тебя насилуют толстопузые бюрократы, узаконенные аракчеевы и унтер-пришибеевы…». И сделал вывод: «Дело не в фактах, а в тенденции. А она, к сожалению, у молодого человека от начала до конца контрреволюционная».

Как во время следствия, так и на суде, состоявшемся 25.04.1957, обвиняемый М. держался достойно и бесстрашно. Он ни в чем не раскаивался и не пресмыкался перед судьями, умоляя о пощаде, а с достоинством ответил на сфальсифицированные обвинения: «О том, что некоторые пункты составленного мною так называемого „Минимума“ содержат чуждую советскому строю идеологию и направлены частично на переустройство общественно-политической жизни нашей страны, я признаю, но этим я хотел усовершенствовать наше общество, демократизировать его и улучшить благосостояние народа. В „Минимуме“ я изложил свое мнение и свои предложения, однако распространением их я не занимался. А то, что я давал читать свою „программу“ друзьям и некоторым другим студентам, в том числе и коммунистам, то это я не считаю пропагандой, так как я давал читать с той целью, чтобы они дали мне свою оценку и помогли разобраться в этих вопросах...».

Тот же «ласковый» во время следствия прокурор на суде уже далеко не отеческим тоном вспомнил деда-кулака, отца-контрреволюционера и театрально закончил обвинение: «И неудивительно, что отпрыск этого рода сидит сейчас перед нами на скамье подсудимых как ярый антисоветчик». И потребовал ему 8 лет заключения.

Киевский областной суд под председательством Евтюхова по привычному сценарию проштамповал продиктованный с верхних ступеней власти приговор: заключить М. по ст. 54, п. 10, тогда еще общего для Украинской и Молдавской ССР Уголовного кодекса сроком на 5 лет в исправительно-трудовых лагерях без поражения в гражданских правах.

Отбывал наказание М. в Мордовии, в лагерях «Дубравлага», в т. ч. на 5-м штрафном и в 10-м спецлагере с тюремным режимом. Заключенные-украинцы приняли его в свою общину, он также принадлежал к молодежному студенческому обществу, а также к литературной студии, которая имела свой подпольный рукописный журнал «Потьма». Уже в октябре 1957 г. участвовал в политической забастовке на 7-м, самом большом в «Дубравлаге» лагере (более 2000 заключенных), который стал сенсацией для западной «вражеской» прессы. М. не считает потерянным время, проведенное в неволе: «Это был университет мужества и политической закалки».

Освобожден в 1962 г., но к работе по специальности его долго не допускали. Работал рабочим на заводе, на фабрике, затем профсоюзным методистом. В 1968 г. окончил заочно Литературный институт им. Горького в Москве.

В 1971 г. М. наконец приняли литсотрудником редакции заводской многотиражки, впоследствии районной газеты, работал в еженедельнике «Культура Молдовы». В 1993–2001 гг. – главный редактор правительственной газеты «Независимая Молдова», в 2001–2003 – генеральный директор Информагентства «Молдпрес», с 2003 по 2009 – главный редактор иллюстрированного журнала «Молдова».

Начиная с 1989 г. принимает активное участие в политической жизни. Отстаивает независимость и целостность Молдовы, защищает самобытность молдавского народа и его право на государственность. Реабилитирован в 1990 г.

Автор семи поэтических книг на русском языке и пяти книг публицистики и детской литературы – на молдавском. Поэма «Сказ о белом аисте» издана в 2011 г. на украинском.

Член Союза журналистов Молдовы, союзов писателей Молдовы и России.

Награжден медалью и орденом «Венгерская революция 1956 г.» (1996 и 2006). В Венгрии встречался с президентом Арпадом Гёнцем – бывшим политзаключенным. Лауреат Национальной премии в области публицистики (1977 и 2001). Кавалер высшей государственной награды – «Ордена Республики» (2006 г.).

М. поддерживает постоянные литературные и личные связи с киевскими друзьями. Так, в мае 2003 г. он приезжал в Киев на 45-летие окончания своими однокурсниками факультета журналистики, а в 2012-м встретился со своими коллегами в Украинском фонде культуры, где представил новую книгу стихов и мемуаров «Нить моей Ариадны» и трехъязычную поэму «Сказ о белом аисте». В том же году имел творческую встречу и проводил мастер-класс со студентами Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко.

Живет активной общественной жизнью в Кишиневе, сотрудничает с украинской диаспорой и с Международной негосударственной организацией «Диалог-Евразия», публикует статьи в Молдове, Украине, России, Турции, Румынии.

Библиография:

1.

Борис Мариан. Наедине со всеми. Избранные стихи. (Предисловие Кирилла Ковальджи). Chişinău, 2006. - 248 с.

Борис Мариан. Нить моей Ариадны. Книга стихов и мемуаров. Ch.«Combinatul Poligr.», 2011. - 220 c.

Boris Marian. Legenda berzei albe = Оповідь про білого лелеку = Сказ о белом аисте (Poem romantico-istoric) / Chişiău, 2011 (Ed. «Elan poligraf» SRL) - 72 p.

2.

Мусиенко Олекса. Шестидесятники: откуда они? // Литературная Украина. - 1996. - 21 ноября. https://museum.khpg.org/1203762120=

Архив ХПГ: Интервью Г. Гаевого 16 и 29.06 1999 г. https://museum.khpg.org/1120845382=

Ярмыш Ю. Ф. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: 170 лет деятельности. - Электронная библиотека Института журналистики: http://jornlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1322

Гриць Гаевой. Постамент для памятника из крох вокругсемейной и коллегиальной хроники в авторской редакции. - К.: Гарт, 2007. - С. 16–17.

Борис Олийнык. Подвижник (Предисловие к кн. «Сказ о белом аисте»).

К. Ковальджи. Седьмая радуга Бориса Мариана (Предисловие к книге стихов и мемуаров «Нить моей Ариадны»).

В. Лупашко-Музыченко. Добрый человек из Кишинева (Статья об авторе в кн. Б. Мариана «Сказ о белом аисте»).

Михаил Лупашко. Борис Мариан: «Я остаюсь молдаванином и государственником». Еженедельник «Эксперт новостей» (Кишинев), 12 сент. 2011, а также: Enews.md 24.09.2011. http://ava.md/society/012785.html

Интервью с Б. Марьяном 25.09.2012 г.: https://museum.khpg.org/1360179804

Станислав Григоренко. «Честь и достоинство поколения» («Украинская Литературная газета», №21, 19 октября 2012).

Светлана Прокоп. «Вехи судьбы» (журнал «Русское поле», Кишинев, №3, 2012).

Международный биографический словарь диссидентов стран Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР. Т. 1. Украина. Часть 1. - Харьков: Харьковская правозащитная группа; «Права человека». - 2006. - 1-516 с.; Часть 2. - 517-1020 с.; Часть 3. - 2011. - С. 1021 - Б. Марьян: с. 1206–1210: https://museum.khpg.org/1203762975

Движение сопротивления в Украине: 1960–1990. Энциклопедический справочник / Предисл. Осипа Зинкевича, Олеся Обертаса. - К.: Смолоскип, 2010. - 804 с., 56 ил. (Б. Марьян: С. 416-417; изд. II, 2011 г. - с. 467-468).