Отцом Д. был известный еврейский писатель и драматург М.М.Меирович, публиковавшийся под псевдонимом Марк Даниэль. Псевдоним отца стал официальной фамилией сына.

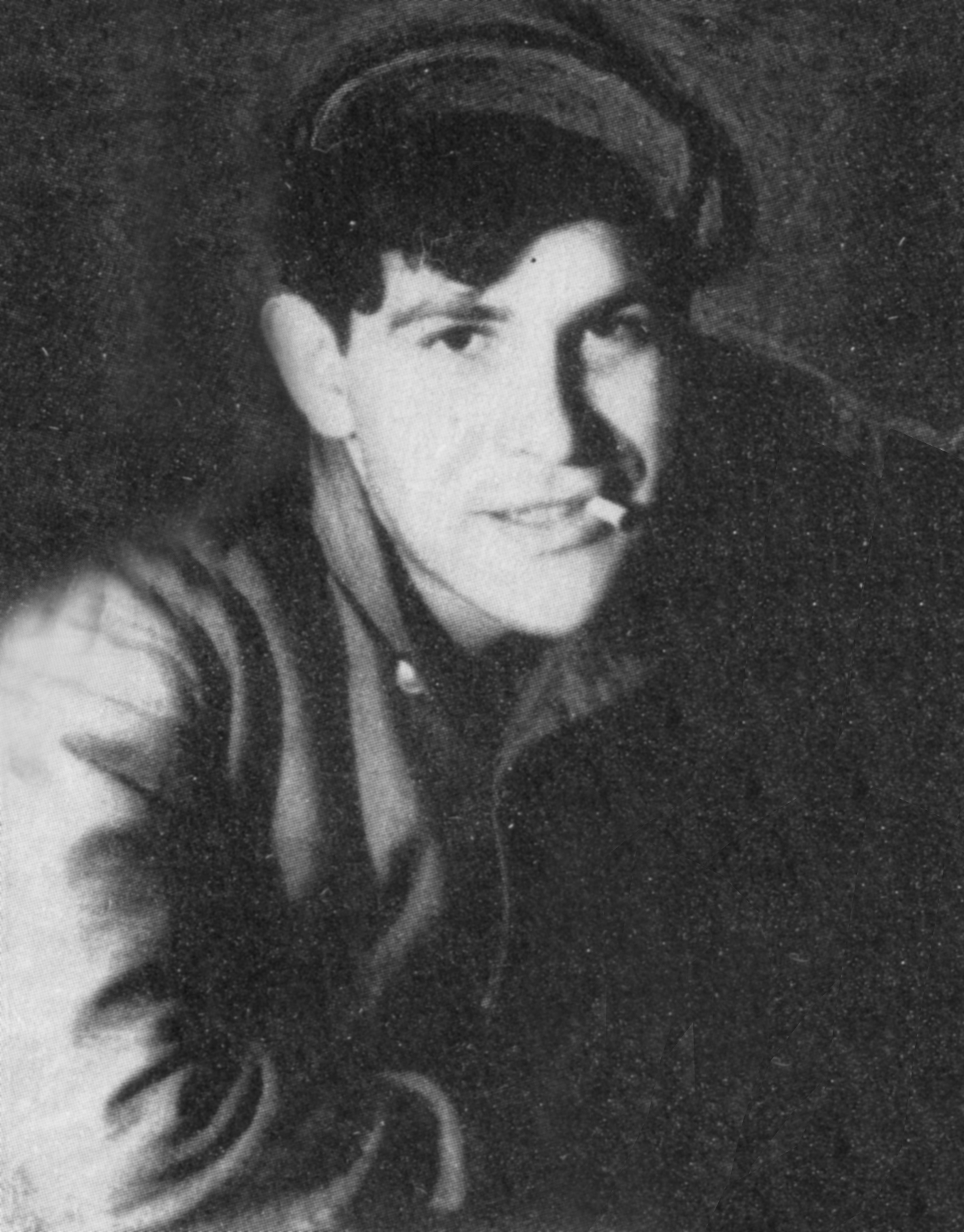

В 1943-1944 — на фронте; после тяжелого ранения демобилизован. В 1946-1947 — студент филологического факультета Харьковского университета; затем перевелся в Московский областной педагогический институт. который окончил в 1951. Тогда же женился на своей харьковской знакомой Ларисе БОГОРАЗ. Несколько лет работал учителем в Калужской области; в 1955, вернувшись в Москву, переходит от педагогической работы к профессиональным занятиям литературой (окончательно оставил преподавание в 1956). В качестве своей основной литературной профессии Д. выбрал стихотворный перевод и к 1965 приобрел определенную известность как переводчик на русский язык поэзии народов Кавказа, стихов украинских, чешских, немецких поэтов. Одновременно он пробовал себя в художественной прозе. Его историческая повесть “Бегство” (жизнеописание Ивана Свешникова, одного из малоизвестных персонажей екатерининской эпохи, крепостного крестьянина-самоучки, ставшего крупным полиглотом) была принята к публикации в Детгизе. Книга была напечатана в сентябре 1965, буквально накануне ареста автора, и в продажу не поступила: весь тираж был уничтожен. Другой беллетристический опыт Д., рассказ “В районном центре”, выполненный в жанре сатирической фантастики, изначально не предназначался для публикации (персонаж этого рассказа — секретарь райкома, периодически превращавшийся в кота) и был известен лишь в кругу друзей автора.

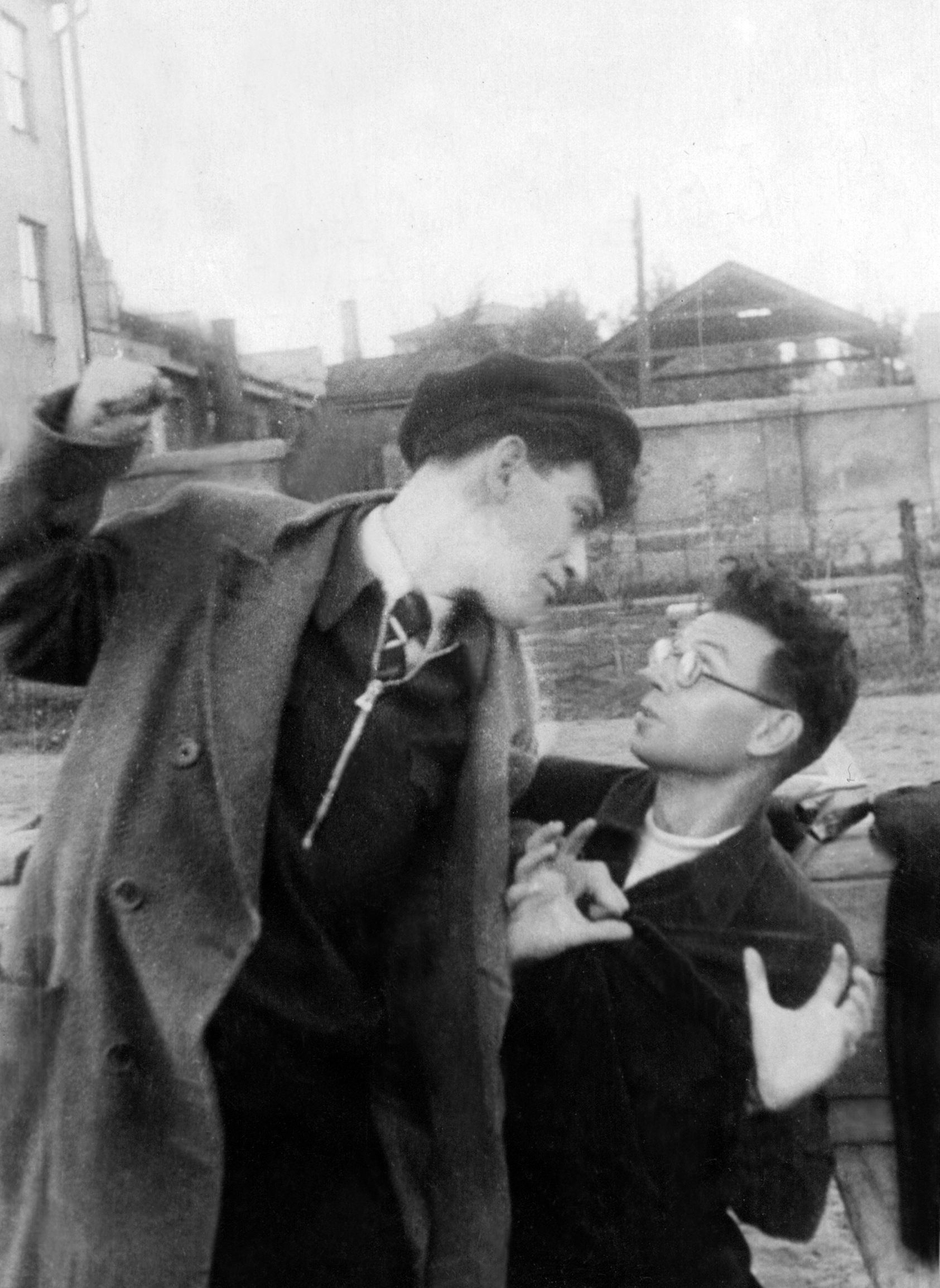

В 1956 Д., узнает, что его близкий друг, литературовед Андрей СИНЯВСКИЙ, также писавший художественную прозу, тайно переправляет на Запад некоторые из своих произведений. Открывшаяся возможность печататься в обход цензуры увлекла Д., и он вслед за своим другом стал писателем-“подпольщиком”. Два рассказа и две повести, переправленные им за границу в 1958-1963, были подписаны псевдонимом Николай Аржак, который Д. заимствовал из уголовного фольклора.

Элементы “фантастического реализма”, творческого метода, придуманного СИНЯВСКИМ, имеются и в некоторых вещах Аржака. Так, фабула повести “Говорит Москва” — это история о том, как Советское правительство объявило в стране “День открытых убийств”; герой шуточного рассказа “Человек из МИНАПА” — комсомолец, научившийся усилием воли регулировать пол зачинаемых им детей. Однако главное в произведениях Аржака, — не осуществление того или иного литературного проекта, а сквозная тема “вины” и “ответственности”. В рассказе “Руки” (1958), написанном от имени бывшего палача, это конкретная кара за конкретную (хотя и не осознанную героем) вину: у рассказчика, исполнявшего в ЧК смертные приговоры, начинают дрожать руки. В более поздних произведениях вопрос о “личной вине” и “расплате за содеянное” трансформируется в проблему “личной ответственности за коллективную вину”. Герои повестей Аржака признают себя виновными не в том, что содеяно ими самими: они просто осознают собственную ответственность за всеобщую гражданскую пассивность, трусость и фарисейство. В повести “Говорит Москва” (1959) главный герой символически принимает эту ответственность на себя, выйдя на улицы города в “День открытых убийств”. В повести “Искупление” (1963) тема гражданской ответственности приобретает трагический оттенок. Героя, интеллигента “оттепельных времен”, ложно обвиняют в том, что в годы сталинского террора он доносил на своих знакомых в МГБ. Подвергнутый общественному остракизму, тот осознает, что сталинизм — это не только дело рук преступников, стоявших во главе государства, но и результат всеобщей пассивности, принимает на себя эту всеобщую вину и, при полном равнодушии окружающих, надрывается под ее бременем и впадает в безумие.

Однако в любом случае гражданская ответственность остается для автора и его героев не столько общественной добродетелью, сколько единственно возможным способом преодоления тотальной несвободы и безнадежной разобщенности людей.

Произведения Николая Аржака публиковались как на языке оригинала — западными русскоязычными издательствами, так и в переводах; несколько раз они передавались западными радиостанциями, вещавшими на СССР; с 1962 по 1964 вышли три его книги. Однако эти произведения не завоевали такой широкой славы, как фантастические рассказы и повести Абрама Терца (псевдоним А.СИНЯВСКОГО), и до осени 1965 имя Аржака оставалось малоизвестным.

Несколько лет обоих авторов, тайно печатавшихся за границей, разыскивала госбезопасность. В сентябре 1965 они были арестованы.

Этот арест, оказавшийся одной из первых акций нового послехрущевского руководства в области “культурной политики”, вызвал заметную тревогу в кругах либеральной творческой интеллигенции. Возможно, именно желая развеять эту тревогу, Политбюро решило провести судебный процесс над писателями, как “показательный”, максимально осветив его в прессе, так, чтобы всем стало понятно: обвинения, выдвинутые против Д. и СИНЯВСКОГО — не вымышлены, они действительно публиковали свои произведения на Западе и действительно делали это тайно, под псевдонимами. Однако, логика властей не была принята литературной общественностью, которая продолжала высказывать, в том числе и публично, сомнения в том, что этого достаточно для уголовного преследования; а когда в январе в советской печати появились статьи, клеймящие “отщепенцев” и “литературных перевертышей”, общественные симпатии окончательно перешли к арестованным. Что же касается оппозиционно настроенных кругов творческой молодежи, то она еще раньше открыто выразила свое отношение к предстоящему суду беспрецедентной акцией — “митингом гласности” (5.12.1965) на Пушкинской площади. Эта дата считается началом правозащитного движения в СССР.

Дело по обвинению двух литераторов в “антисоветской пропаганде” слушалось в Верховном Суде РСФСР с 10 по 14.02.1966. Д., как и СИНЯВСКИЙ, отказался признать свою вину: “Мне говорят: вы оклеветали народ, страну, правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я отвечаю: так могло бы быть, если вспомнить преступления времен культа личности; они гораздо страшнее того, что написано у меня и у СИНЯВСКОГО” (из последнего слова Д. на процессе). В то же время он выразил “сожаление” на тот случай, если его произведения использовались на Западе для антисоветских целей (впоследствии, уже в лагере, в открытом письме в “Известия” он отказался от этих “сожалений” и заявил, что процесс нанес Советскому Союзу куда больший ущерб, чем могли бы нанести любые литературные произведения). Суд счел Д. менее виновным, чем СИНЯВСКОГО и приговорил его к пяти годам лагерей (СИНЯВСКИЙ получил 7 лет). Процесс сопровождался массированной кампанией разоблачения “клеветников” в советской прессе.

Процесс и приговор вызвали волну возмущения во всем мире, а советская интеллигенция откликнулась на “дело Синявского и Даниэля” множеством петиций и писем протеста. Петиционная кампания 1966 отличалась от аналогичной кампании 1964 в защиту БРОДСКОГО не только бóльшим размахом, но и существенно большей степенью открытости: письма, формально адресованные в советские государственные и партийные органы или в прессу, становились достоянием Самиздата. Значительная часть этих откликов, собранная Александром ГИНЗБУРГОМ, легла в основу документального сборнике, получившим при публикации на Западе название “Белая книга”. Для многих активистов общественного движения брежневской эры именно участие в протестной кампании вокруг “дела Синявского и Даниэля” оказалось первым диссидентским эпизодом их биографий; для еще большего числа людей этот процесс стал началом переосмысления своего отношения к официальной идеологии.

Д. отбывал наказание в мордовских политических лагерях и во Владимирской тюрьме. В заключении писал стихи, нелегально пересылавшиеся на волю и распространявшиеся в Самиздате (в 1971, уже после освобождения Д., в Амстердаме был издан сборник его лагерной и тюремной поэзии). Продолжал заниматься поэтическим переводом; в частности, перевел с латышского несколько стихотворений и поэму своего товарища по лагерю Кнута СКУЕНИЕКСА.

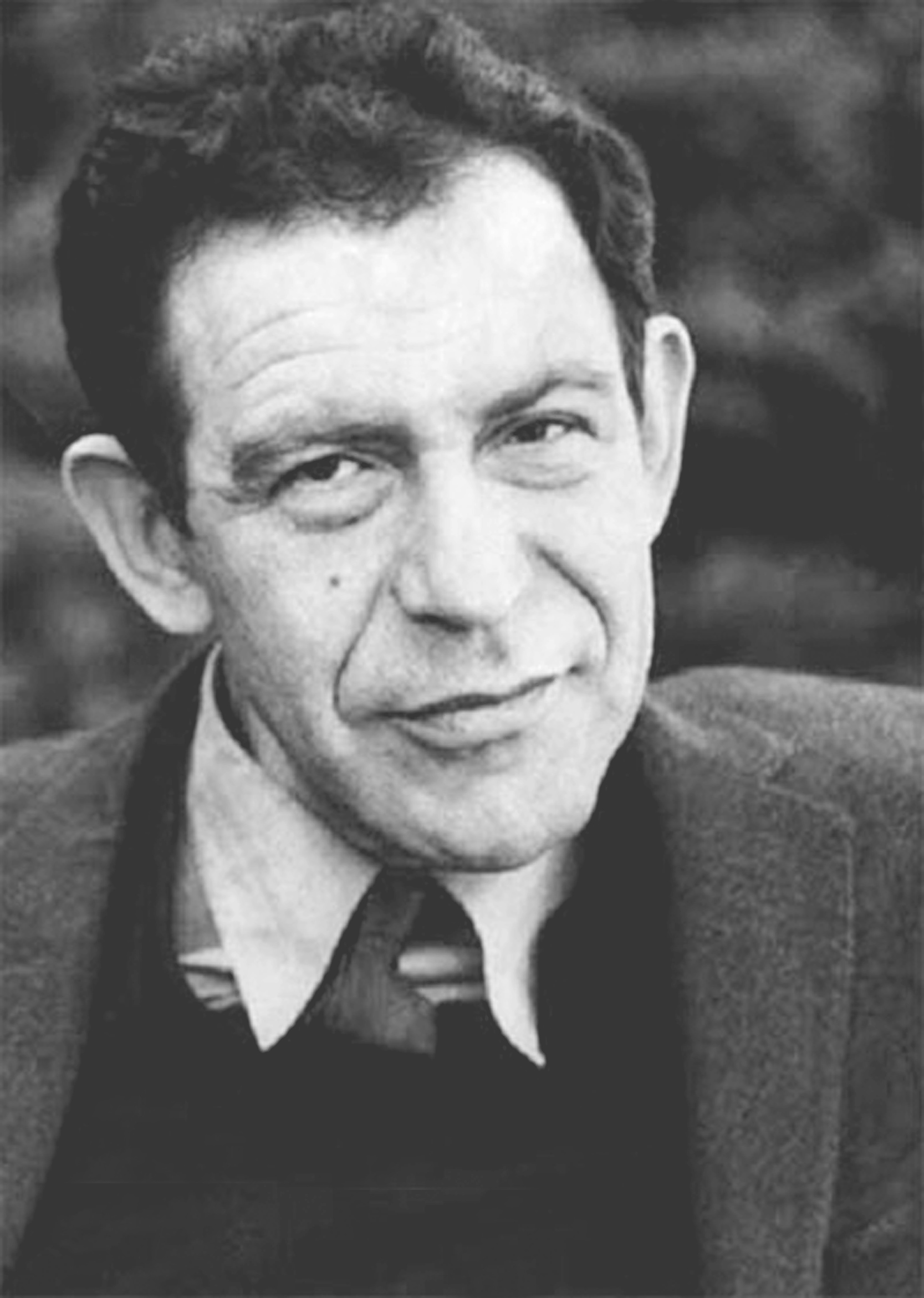

Освободился в сентябре 1970. В Москве ему сначала жить не разрешили и он поселился в Калуге (в столицу ему удалось вернуться только через пять лет, после снятия судимости). Продолжал активно заниматься поэтическим переводом (в основном, с европейских языков — Готье, Байрон, В.Скотт, Гюго, Валье Инклан и др.), но публиковаться под собственным “крамольным” именем ему также не разрешили, и он был вынужден подписывать свои переводы навязанным ему псевдонимом Ю.Петров.

В общественной активности 1970-1980-х систематического участия не принимал, хотя несколько раз публично выступал в защиту своих друзей-диссидентов. Наиболее концептуальное его выступление, относящееся к середине 1970-х — “Открытое письмо Игорю ШАФАРЕВИЧУ”, в котором Д. резко протестует против инвектив известного диссидента по адресу советских деятелей культуры, решившихся на эмиграцию (в частности, СИНЯВСКОГО). Сам безоговорочно выбравший жизнь на родине, он пишет о тех, кто предпочел иной путь: “...для художника — это всегда риск, всегда трагедия и всегда подвиг. Это самая серьезная проверка его духовного потенциала настоящий художник, даже физически разлученный со своей землей, всегда связан с ней неразрывной духовной пуповиной”.

В январе 1987, в самом начале горбачевской перестройки, с имени Д. был снят запрет. Его лагерные стихи стали появляться в советской периодике, а незадолго до смерти Д. журнал “Юность” (1988, № 11) даже опубликовал одно из “преступных” произведений Аржака – “Искупление”.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Литература:

Даниэль Ю. Говорит Москва. – М.: Московский рабочий, 1991.

О нем:

Цена метафоры, или преступление и наказание Синявского и Даниэля. – М.: Книга, 1989.