В.В.Овсиенко: 4 июня 2001 года, на второй день Святой Троицы, в городе Коростышеве на Житомирщине, на улице до сих пор Большевистской, 112, квартира 17, мы беседуем с паном Мефодием Волынцем. Записывает Василий Овсиенко.

М.И.Волынец: Я, Волынец Мефодий Иванович, родился 3 марта 1926 года в селе Ивановка, теперь Травневое, Коростышевского района Житомирской области. Отец мой, Иван Михайлович Волынец, работал в колхозе до самой своей смерти, а мать, Евдокия Даниловна Волынец, девичья фамилия Потапенко, также до самой смерти работала в местном колхозе. Отец родился в 1889 году, а умер в 1984. Мать родилась в 1891 году и умерла в 1976. Старший брат Константин учительствовал в родном селе, умер уже десять лет назад. Младший мой брат Григорий окончил институт, работал инженером-мебельщиком на мебельной фабрике в городе Ичня Черниговской области. Умер три года назад.

Первые четыре класса я учился в своём селе Ивановке, а 5-6-7 классы окончил в соседнем селе Березовке (теперь Садовое). Перед войной один год я учился в Коростышевском педагогическом училище имени Ивана Франко, экзамены за первый курс сдавал уже после начала войны 1941 года.

Войну пережил на оккупированной территории в своём селе. Меня тогда учитель из педучилища привлёк к антифашистскому подполью. Это был первый местный партизанский отряд Волкова-Кучеренко, который позже вошёл в соединение генерала Наумова. Выполнял я разные задания, ездил и по области.

В.В.Овсиенко: А какие задания вы выполняли?

М.И.Волынец: Мы мешали вывозить людей на работу в Германию, уничтожали машины, молотилки, тракторы, чтобы не допустить вывоза хлеба в Германию. В военное время обстреливали немецкие машины, портили военный кабель Киев — Житомир, который немцы проложили по нашей территории. Так до конца войны.

Советские войска вернулись к нам в первый раз 9 ноября 1943 года. 19 ноября они снова сдали Житомир немцам, а во второй раз вернулись к нам 27 декабря.

С января по март 1944 года я работал секретарём сельского совета и бухгалтером колхоза.

3 апреля 1944 года меня призвали в армию и повезли в учебный полк в Казань. В Казани мы пробыли три месяца, нас перебросили в учебный полк на станцию Инза Ульяновской области, а оттуда в конце августа 1944 года повезли на фронт. В начале сентября мы приехали во Львов. Во Львове нас неожиданно выгрузили и сказали: «Дальше пока не поедете, остаётесь здесь». Во Львов перебазировался из Сибири 39-й запасный стрелковый полк 43-й стрелковой дивизии, и нами пополнили этот полк. Здесь мы служили.

Сразу нас послали на заготовку леса в район Бобрки (где тогда был подпольный штаб генерала Шухевича). Мы там валили вековые буки — на дрова. Потом мою группу послали заготовлять сено и овёс для лошадей нашей артиллерийской части — я в артиллерии служил. Мы ходили группой в 6 человек по сёлам Бобрского района (я и сейчас помню названия: Великие Глебовичи, Воловое, Подгородище, Романов, Подъярков, Городиславичи, Шоломыя) и собирали с населения в счёт государственных поставок корм для своих лошадей. Здесь и война для нас закончилась, дальше мы уже не поехали.

После окончания войны в Европе нас собирались посылать на Дальний Восток. Но пока сформировали маршевую колонну, там уже и без нас обошлось — Япония капитулировала. Нас оставили во Львове. Дальше весь наш полк послали туда же, в Бобрский район, для охраны трассы от так называемых бандеровцев. А по трассе гнали коров и лошадей из Германии.

В.В.Овсиенко: А почему гнали?

М.И.Волынец: Коров и лошадей гнали из Германии сюда, в Советский Союз, в счёт репараций. Что немцы во время оккупации съели, повывозили. Так что эти сёла я прекрасно знал, видел, как там люди живут, как над ними издеваются. Это было очевидно. У меня было много знакомых, и до сих пор эти знакомые есть. Мы, молодые парни, с девушками познакомились и долго переписывались.

Союз свободной украинской молодёжи

(Март 1945 — апрель 1950)

Однажды, где-то в конце февраля или в начале марта 1945 года, случилось вот что. Нас было трое: Миронюк Василий, он сам родом с Тернопольщины, из Кременецкого района, Михаил Чекерес, он очень красиво пел, с Кировоградщины, и я — мы приезжали во Львов забрать продукцию для своих. Возвращаясь назад, вышли по Зелёной улице за Львов и «голосовали», чтобы поймать машину. Мы были вооружены, с автоматами. Тогда только военные машины были, гражданских не было. Любая машина брала нас, особенно чекисты, потому что боялись ездить, а это ведь будет защита. Нашлась какая-то машина, взяли нас. В машине было три солдата и водитель, какой-то лейтенант МВД сидел рядом с водителем. Нам нужно было ехать прямо мимо села Давыдов, но, не доезжая до Давыдова, лейтенант вдруг командует сворачивать налево и по полевой дороге мчит нас в направлении Новомилятина, сюда, к Винникам, в обход, в какое-то село.

Приехали в село — село оцеплено. Чекисты, солдаты жгут костры, греются. Лейтенант просто махнул рукой из кабины, там ему знакомые солдаты пропустили нас. Мы приехали в село к одному дому в центре, а там уже машин, солдат, офицеров — полно людей. Что такое? Только соскочил с машины — встречаю троих знакомых офицеров: Василий Глотов, поэт был, Леонид Прусьян, завотделом газеты Львовского военного округа (тогда ещё Львовский округ был) «За Советскую Отчизну», и ещё какой-то третий — майор. Ну, они как знакомые (я тогда уже в литературном конкурсе получил премию, так что они меня прекрасно знали, я только за день до этого был у них в редакции) говорят: «О, и вас сюда прислали». Я говорю: «Да нас сюда завезли случайно, попутно». — «Тут дело интересное», — говорят. Меня Прусьян знакомит с майором: «Вот знакомься, это наш спецкор». Тот майор такой холёный, так холодно подаёт руку: «Из „Красной звезды“, майор Парсаданов». Я спросил его: «Вы у нас тут постоянно работаете корреспондентом „Красной звезды“?» — «Нет, я в спецкомандировке». Я переспрашиваю: «И надолго?» — «Вчера приехал и сегодня улетаю». Мне интересно стало, что же это за спецкомандировка такая — вчера прилетел, сегодня улетает?

Возле меня шёл такой высокий, седой местный крестьянин, у него так «адамово яблоко» выпирало. Сказал, что он председатель сельского совета. Заводят нас в хату. В хате лежит на кровати убитая полураздетая женщина, залитая кровью. В колыбели ребёнок с топором в голове — зарублен топором, и так в голове топор и торчит. И девочку лет семи вытаскивают из-под кровати — чем-то тяжёлым разбита голова. Какой-то капитан объясняет: «Вот это бандеровцы убили за то, что её муж ушёл в ряды Советской Армии защищать Родину». Я переспрашиваю председателя сельского совета, который возле меня держался потому, что я по-украински говорил: «У вас что, только один пошёл в армию?» — «Да где там, — говорит, — у нас что-то за тридцать их». Так у меня сразу в голове вопрос: «Что ж такое, никого не убили, только эту женщину и её деток — и так страшно?»

И я понял, кто их убил. Потому что почему здесь этот майор в спецкомандировке — вчера прилетел, сегодня сбегает, почему здесь уже корреспондент и фотокор из Киева, из Львова, из Москвы — все есть. Я понял, что здесь такое. Мои ребята это тоже видели. После этого мы сказали себе: «Ребята, что служить таким палачам — так это и на нас кровь падет тех детей, которых они поубивали».

После этого мы долго думали, говорили, советовались и решили как-то бороться подпольно. Почему-то до нас не дошло: рядом же было подполье, УПА действовала! Нам не доходило, да и под колпаком ЧК мы всё время были. Мы решили создать свою подпольную организацию, изобрести велосипед, и назвали её «Союз свободной украинской молодёжи». Было нас трое: Михаил Чекерес, Василий Миронюк и я. Позже к нам присоединился Леонид Пилат. Миронюк был с Тернопольщины, Чекерес с Кировоградщины, Пилат с Донбасса, а я с Житомирщины — из разных местностей мы были. Ну, нужна же программа, нужен устав. У нас не было никакого опыта, откуда его брать? Были у нас в библиотеке и комсомольская, и партийная программы (ВЛКСМ и ВКП(б)), так мне поручили: «Ты, — говорят, — как умеешь, напиши что-то в этом плане». Мы составили программу и устав. После этого взаимно приняли клятву и организовали этот Союз.

В.В.Овсиенко: Вот вы написали программу — а вы не боялись её хранить?

М.И.Волынец: Я расскажу, как это было. Я работал в штабе и имел больше свободного времени и свободного выхода в город, поэтому я всё пока что прятал у себя. Когда нас собралось где-то около 14 человек, то уже был целый архив, потому что каждый давал подписку, что вступает в этот Союз свободной украинской молодёжи. Тогда началось переформирование воинских частей — те ликвидируются, те пополняются, перебрасывают из части в часть. Вот Леонид Пилат (он художником был, у него был немножко примеси еврейской крови, он был такой очень сообразительный) — он на Винниччине родился, но родители его переехали на Донбасс. И когда возникла проблема, где же это девать документы, чтобы они никуда не попали, то Леонид Пилат говорит: «Я поеду в отпуск к своим родственникам, и я их там спрячу». А тогда можно было договориться с начальством.

Мы сделали ему отпуск. Ещё не успел он уехать, как мне передают, что его переводят в другую часть и там посадили в карцер. У меня был большой испуг: где оно что делось? Как потом оказалось, посадили его в подвал, а там была маленькая продушина. Он её расковырял и сбежал. Сбежал, был всесоюзный розыск, но его не нашли. Где он делся? Я позже в секретной части работал, так очень следил за этим всем: он исчез.

В ноябре 1945 года нашу часть, этот наш артиллерийский полк, расформировали и меня перевели в отдельную 12-ю бригаду связи, которая обслуживала штаб Львовского военного округа.

В.В.Овсиенко: А когда была создана организация? Какова была процедура приёма в неё? Где-то вы собирались?

М.И.Волынец: Наш Союз свободной украинской молодёжи был создан в марте 1945 года. К тому времени, как расформировали нашу часть, нас было уже 14 человек. Когда встал вопрос о конспирации, мне в руки попали воспоминания почётного академика Николая Морозова, бывшего народника. Он просидел 25 лет в Шлиссельбургской крепости в одиночном заключении. Он умер в 40-х годах. У него точно расписано, как они вели конспирацию. Мы у себя ввели систему «троек»: я знал всех, а меня знали не все, только те, кто непосредственно со мной контактировал. Вся организационная работа лежала на мне. Я в штабе работал, в секретной части, у меня были все донесения, я всё это контролировал.

Я побыл немного в отдельной 12-й бригаде связи. Здесь к нам добавилось несколько человек. В июне 1946 года и эту часть расформировывают. Когда соединяются Львовский и Прикарпатский округа в один Прикарпатский, то нашего командующего, генерал-полковника Попова, переводят в другой округ, а здесь становится командующим генерал армии Андрей Еременко. Нас расформировывают, я попадаю в штаб 9-го артиллерийского корпуса прорыва резерва Верховного командования. Штаб тогда стоял на станции Зимняя Вода под Львовом.

Я после побега Пилата проверил всю секретную документацию, нет ли о нём каких-либо следов — ничего не было, и это меня успокоило. Миронюка переводят в Ковель, он там основывает свою «тройку». Других перевели в Ровно, тоже в полк связи. Случилось так, что уже есть члены нашей организации и в Ровно, и в Ковеле, и во Львове. Тогда нас из-под Львова переводят в состав Московского военного округа — сначала в Гороховецкие артлагеря, а впоследствии мы стояли на станции «Правда» под Москвой.

В.В.Овсиенко: Но давайте вернёмся немного назад. Какую цель ставил Союз свободной украинской молодёжи и что конкретно вы успели сделать?

М.И.Волынец: Цель была записана в программе: добиться независимости Украины. Включительно с вооружённой борьбой. Это было первое. Второе. Пропаганда и агитация среди украинской молодёжи, которая служит в армии, и вообще Украины. Мы ставили цель, чтобы украинская молодёжь, которая в армии, в совершенстве изучала новую военную технику, потому что это пригодится нам в борьбе. И ещё — дезорганизация работы органов СМЕРШ. Один из методов мы вычитали у академика Морозова: посылать туда будто бы своего стукача. Он там выведывал их явочные квартиры, где они стукачей принимают, чтобы нам выследить, кто туда ходит, за кем они дают задание следить.

Тогда была популярна книга немецкого писателя Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Герой этого романа сам писал агитационные антифашистские письма и разбрасывал. Мы не разбрасывали, мы отправляли по почте. В высшие учебные заведения — брали адреса из справочников для поступающих, студентке такой-то, студенту такому-то, будто для знакомства. Тогда, после войны, была такая мода на знакомства. Вот в газете о какой-то передовице или передовике написали, ещё и адрес дали: село, район, область — мы ему слали антисоветские материалы. Ну, и в разные газеты. У меня даже в приговоре сказано, что в газету «Правда» я посылал. Такие вот методы борьбы. Что мы делали? Распространяли листовки.

В.В.Овсиенко: А как листовки делались?

М.И.Волынец: У нас была портативная немецкая трофейная машинка, не зарегистрированная нигде, и мы на ней печатали. Шрифт там был русский.

В.В.Овсиенко: А вы же листовки печатали на украинском?

М.И.Волынец: На украинском языке. Там единица вместо «і», восклицательный знак вместо «ї», как подходило. А письма ребята каждый писал от руки.

В.В.Овсиенко: И что, страха не было? Вы же знали о той колоссальной репрессивной машине!

М.И.Волынец: Знали, но мы ведь работали осторожно. Мы не отправляли писем из своей части. Мы знали, что по почтовому штемпелю сразу будут искать во всём районе. Мы отправляли из других городов. Например, мы стояли на станции «Правда» под Москвой, а недалеко был Загорск. Или из самой Москвы отправляли. А со своей станции не отправляли, мы этих правил придерживались уже давно и знали, что отпечатков пальцев не надо оставлять. Потому что тогда всем военнослужащим специально раздали бумажки: напиши собственной рукой автобиографию. Мы же прекрасно понимали, для чего: это пишешь для графической экспертизы, и отпечатки пальцев тоже оставишь.

На станции «Правда» мы организовали отказ от еды. Обедать отказался целый батальон связи при штабе 9-го корпуса. А 9-й артиллерийский корпус объединял артиллерию всего Московского военного округа. Кормили тогда, в 1946 году (это уже конец года) и в 1947-м очень плохо. Мы сказали: «Сколько же можно помоями кормить? Давайте откажемся». Ребята пошли на такое. Батальон полностью отказался принимать обед. Сразу прибежал наш корпусный политотдел, весь СМЕРШ тут, через час уже генерал-полковник Неделин приехал. Он тогда был начальником главного штаба артиллерии Советской Армии, а потом стал первым командующим ракетными войсками. Этот Неделин пришёл, проверял всё. После этого стали меньше воровать, потому что дежурными по кухне раньше ходили сержанты и старшины, а теперь стали майоры, подполковники, начальники отделов. Шум был, секретный приказ и по армии, по Московскому военному округу относительно этого был. Ну, побыло так с полгода — и снова то же самое стало.

В.В.Овсиенко: А искали зачинщиков?

М.И.Волынец: Искали, но не очень. Было доказательство, что еда действительно плохая, так вызвали всех сержантов и нашего дежурного по батальону, старшего лейтенанта. Дежурному строгий выговор дали, а младших командиров — если старшина был, то его в младшие сержанты разжаловали, сержантов в рядовые. Обошлось так.

Но после этого мне пришлось оттуда бежать.

В.В.Овсиенко: Вы же в армии — как это бежать?

М.И.Волынец: Я в армии, но я был в хороших отношениях с начальником штаба корпуса. Это был полковник Иван Андреевич Зелинский, родом сам из Вишни под Винницей. Я у него просто отпросился, хотя он не хотел отпускать, и он меня перевёл во Владимир под Москвой, в седьмую гвардейскую артдивизию. Там, во Владимире, меня также сразу в штаб взяли.

А причина такая. Был у нас Пётр Вознюк из Червоноармейского района Ровенской области (теперь Ровненская область, восстановленное название Радивилов). Он также был членом Союза свободной украинской молодёжи. Он был в госпитале. А поскольку накопилось документов, то я ему, когда он должен был возвращаться в часть, сам, без разрешения начальства, дал на десять дней отпускные документы, чтобы он завёз наши архивы к своим знакомым. Он говорил, что есть такие хорошие знакомые, что до сих пор подполье работает, что он их надёжно спрячет. Я ему дал на десять дней, а проходят два месяца — его нет, третий месяц — нет. Тут уже объявляют всесоюзный розыск его, через пять месяцев привозят его под конвоем — и этот документ, что я ему подписал, с ним. А документ я подписал за заместителя нашего командира части старшего лейтенанта Горшкова.

Этот документ предъявили Горшкову. Текст не показывают, а только подпись: «Ваша подпись?» — «Моя». — «Так это вы подписали этот документ?» — «Я такого не подписывал». Начался шум, а я уже во Владимире служу. Они вспомнили, привезли меня из Владимира. Водили на очную ставку к Петру Вознюку (он сидел в Бутырке). Следователь как-то так вышел из камеры, в которой проводил очную ставку, так Пётр сказал мне, что всё в порядке. То есть что документы спрятаны, и я успокоился.

За это мне дали на полную катушку ареста — на гауптвахту.

Итак, меня допросили как свидетеля и отправили назад, но уже не в штаб дивизии, а в 26-ю бригаду рядовым радиотелеграфистом. Там была библиотека. Это была библиотека всей этой 7-й гвардейской дивизии. Библиотекарем в этой библиотеке работал Погружальский Виктор Владимирович. Только на самом деле его имя Виталий, а фамилия не Погружальский, а Погуржальский. Меня специально сюда перебросили, потому что он был уже давний их стукач, проверенный. Может, о Погружальском рассказать немного?

В.В.Овсиенко: Расскажите, расскажите! Это же тот, что 24 мая 1964 года поджёг отдел старопечатных книг и рукописей ЦНБ в Киеве!

М.И.Волынец: Когда в 1942 году начали в Германию людей вывозить, то некуда, как говорится, греха девать — первые наборы шли почти добровольно, потому что люди ещё не знали, что это такое. Ещё немцы здесь по сёлам таких зверств не творили, так же с военнопленными. Некоторые люди говорили: «А, мы были в немецком плену в восемнадцатом году, там хорошо было». И молодёжь пошла в Германию, почти добровольно.

В.В.Овсиенко: А тот Погружальский или Погуржальский откуда родом?

М.И.Волынец: Он родом из Дунаевецкого района, нынешней Хмельницкой области, село я уже забыл. Он поехал в Германию, работал в той зоне, которую союзники освобождали. Его передали сюда, в советскую зону, и там же его завербовали. Уже оттуда он работал на СМЕРШ. И здесь он тоже работал на СМЕРШ. Правда, это не было секретом, потому что офицеры, которые ко мне хорошо относились, майор Гуров, майор Пивоваров, предостерегали: «Берегись этого». Его все прозывали «Иудушка Головлёв». Вот в хрестоматии по русской литературе за 9-10 классы, где Салтыков-Щедрин, был портрет Иудушки Головлёва художников Кукрыниксов — вот он точно был похож на того, так его Иудушкой Головлёвым и прозвали. Он следил за мной. Вижу, как он ко мне подходит, какие он мне вопросы задаёт. Когда я прихожу в библиотеку, то он даёт возможность ходить свободно, где хочу. Офицеры стояли за барьером, какие-то книги заказывали, а я везде ходил свободно. Он задавал провокационные вопросы о Грушевском, о других. А я всё прекрасно понимал. Я ещё продолжал учиться на англоязычном отделении Иняза («ИН-ЯЗ» — это Государственные центральные курсы заочного изучения иностранных языков. Я там в 1947-49 гг. окончил немецкое отделение, а в 1950 сразу поступил ещё и на английское. Я также постоянно работал над собой, математику учил, потому что собирался когда-нибудь демобилизоваться и учиться. Так и он тоже начал имитировать, что хочет учиться, начал ко мне приближаться. А у него всего семь классов образования было. Очевидно, он своим «кумовьям» говорил: «Я с ним не могу говорить, потому что он более образован, чем я».

Однажды вечером приходит ко мне пьяный. Уже все спят, а я ещё в конторе сижу что-то своё делаю. Он приходит пьяный и лезет ко мне обниматься: «Давай поцелуемся. Я думал, что ты такая сволочь, как и я. А я теперь знаю, что ты человек. Но тебе было легче: ты же не был в Германии, тебя союзники не репатриировали. А теперь давай поцелуемся!» И плачет, и целоваться лезет, пьяный. Я говорю: «Знаешь что, Виктор, кто же на пьяную голову целуется? Я так не люблю этого. Я с девушками люблю целоваться, а с мужиками нет. Иди проспись, а утром придёшь, поцелуемся». Так и перло из него, он, по сути, признался, что стукач, только не назвал мне своей клички.

Ребята начали следить за ним. Нашли, где кабинет «кума». А в кабинет «кума» вёл такой тёмный коридор, напротив была солдатская уборная и столярка. Так ребята из столярки открывали двери и подглядывали, а кто же к «куму» ходит. Ну и засекли несколько раз Погружальского, что он туда ходит. Так мы уже были уверены.

Во второй раз он приходит тоже подвыпивший, показывает мне студенческий билет. Во Владимире был учительский институт. Тогда были такие двухгодичные учительские институты. Показывает мне студенческий билет: «Вот, смотри, я стал студентом института, на историческое отделение меня приняли». Думаю, ну кто же тебя с семью классами принял в институт? Да ещё и в феврале, посреди учебного года? Это точно, что тебя туда устроила СМЕРШ. Там у меня были знакомые девушки, которые учились в институте. От одной из них и сейчас у меня есть письма. Говорю: «Маша, ты узнай, что там за такой новый студент у вас появился?». Она была в хороших отношениях с деканом факультета, он сказал: «А я откуда знаю — какого-то прислали и сказали, что пусть учится». Мне стало понятно, что это его СМЕРШ туда устроила.

Я прекрасно понимал, что если будут вербовать кого-то, кроме этого Погружальского, то того, кто со мной рядом спит, с кем я постоянно общаюсь, даже с кем я рядом в столовой ем, делюсь всем — будут вербовать такого парня. Был у меня такой младший сержант Зелиско из Черновицкой области, кажется, из Новоселицкого района. Он со мной математику учил, физику, особенно разные языки изучал. Когда уже было видно, что он тесно дружит со мной, я его спросил: «Иван, ты действительно это хочешь учить, или тебя ко мне подослал „кум“?» — «Да что ты, если бы „кум“ присылал, я бы ему глаза заплевал!». — «А ты не плюй. Тебя обязательно должны вызвать и будут вербовать». — «Да я откажусь», — говорит Иван. — «А ты не отказывайся, ты дай согласие, а потом придёшь ко мне и скажешь, когда тебя завербовали и какое задание тебе дали».

Буквально дней через 10–15 Иван прибегает взволнованный и говорит: «Михтодь, — Михтодием звали меня и сейчас зовут в селе, — ты как в воду глядел!» — «А что такое?» — «Вот прямо от „кума“». — «А кто тебя принимал?» — «Капитан Пичугин». — «И что? Где?» — Он сказал мне… Мы же перед тем эту земляночку видели, но удивлялись, что за землянка? Ни для жизни, ни для чего. — «Так в той землянке, что мы когда-то смотрели». — «И что он?» — «Вербовал меня». — «И ты дал согласие?» — «Дал». — «Какая у тебя кличка?» — «Умный». — «И за кем?» — «За тобой, — говорит, — следить». — «Ну хорошо. Когда тебе на следующее свидание?» — «Через неделю, в то же самое время». — «А где?» — «Там же, в той же землянке». — «Ну хорошо, — говорю, — за несколько дней до того придёшь, мы вместе напишем донос и ты понесёшь этот донос. Что он у тебя спрашивал?» Он мне сказал. Под эти вопросы я написал донос, Иван переписал своей рукой и отнёс «куму». На другой день спрашиваю: «Ну как?» — «Да, — говорит, — не очень доволен был, мол, мы знаем, что он такой и такой, а ты пишешь, что ничего такого не было». В другой раз он при мне писал. Как напишет, даст мне, я проверю, Иван несёт. Так где-то больше года носил Иван эти доносы.

В.В.Овсиенко: У вас был ручной доносчик!

М.И.Волынец: Перед этим у нас было ещё пара таких: Гриша Бережной с Черниговщины. Он так очень долго работал, с самого начала. А это Иван. Мы тогда определили все явочные квартиры, этого Погружальского выследили. Мы 18 доносчиков выявили. Ну, некоторым мы, как тогда говорили, «играли тёмную». А потом соседи, земляки от них отказывались. И знаете, они часто бегут к «куму» и говорят: «Я не хочу, потому что мне „тёмную сыграли“, мои земляки от меня отрекаются». В этих органах заволновались. Вызвал и меня этот капитан Пичугин, тоже вербовал, так я ему устроил скандал, он только сказал: «Попомнишь этот день». И кулаком пригрозил. Я ушёл оттуда.

Арест. Следствие. ОСО

(3 апреля 1950 — 7 февраля 1951)

Приближалась уже мне демобилизация из армии. Было уже объявлено, что рядовые 1926 года рождения и сержанты и рядовые 1925 года организованно отъезжают 5 апреля в киевском направлении. А я тогда лежал в санчасти. И вот 3 апреля меня из санчасти выписывают. Я пришёл в батарею, командир батареи мне даёт задание: заполнить солдатские «карточки взысканий и поощрений». А тут приходит посыльный по штабу, рядовой Дворовой: «Волынец, тебя вызывают в штаб». Ну, меня в штаб часто вызывали — сделать какую-нибудь схему, какой-нибудь секретный документ, знали, что у меня есть допуск к секретной работе. Я иду себе раздетый, потому что это сверху спуститься вниз в штаб. Казарма на втором этаже, а штаб внизу. По дороге ко мне майор Хоменко, командир третьей противотанковой батареи: «Это вы в штаб?» Говорю: «Я в штаб». — «А чего же без шинели, без головного убора?» — «А что там, в штабе, мороз? Сейчас апрель месяц». — «Это вы ко мне шли, поедем в командировку». — «Куда это в командировку? Мне через день уже ехать домой!» — «Да мы туда и обратно, завтра вернёмся, так что возьмите шинель и головной убор».

Была договорённость, что если со мной что-то случится, то Иван проверит мой чемоданчик, заберёт и уничтожит, что там есть: программа, устав, письма-обращения, расписка Зелиско. Я её взял на всякий случай: если тебя прислали и если ты меня посадишь, то и тебе будет то же самое. Это позже сыграло определённую роль. Потому что я от него взял подписку точно такой же формы, какую от него брали и они. Это для того, чтобы можно потом было говорить, что я его спровоцировал.

Я пошёл, взял шинель, взял шапку. «О, бежим, бежим!» — «А куда, какая командировка?» — «Да в Гороховецкие лагеря». Это наши летние лагеря. Я говорю: «Так поезд же идёт вечером, а чего же мы с утра туда бежим?» А он: «Там поезд изменили, ещё новый добавили». Ну, я понял всё. Бежим мы за пределы части, прошли проходную, КПП. «Ух, — он смотрит на часы, — хоть бы не опоздать. Может, кто-то подвезёт». И оглядывается. Я тоже оглядываюсь: что же это может подвезти? Если это машина КГБ «воронок» — то это уже гарантия. «О, наша машина. Может, подвезёт». Я вижу — воронок. Я понял, что это арест.

Машина остановилась. Из машины выходит замначальника контрразведки дивизии майор Израилев и приглашает меня на заднее сиденье. И этого майора Хоменко. Сели в машину, едем. Приехали на центральную улицу Владимира — Московскую. Тут лавки, лавки, магазинчики разные, парикмахерские, а одни двери такие, что какие-то там военные ходят, а кто — никто ничего не знал. Возле этих дверей стали. Открывают двери — а там вход во Владимирский Кремль, где, оказывается, была контрразведка КГБ. Хоменко спрашивает: «Товарищ майор, я могу быть свободен?» А я ему отвечаю вместо Израилева: «Вы сделали своё дело, можете быть свободны». Он так сник и побежал.

Заходим — часовой пропускает майора, а меня нет, потому что у меня нет пропуска. Тот что-то уговаривает часового, а часовой ни в какую не пускает. Так я говорю: «Товарищ майор, раз не пускает, то я пойду погуляю». Поворачиваюсь назад к дверям, а майор, как тот коршун, растопырил руки: «Куда? Куда? Куда?» Что-то там по телефону договорились, впустили меня. Там меня уже арестовали, содрали погоны, сняли ремень и завезли другим ходом прямо во Владимирскую тюрьму.

Это случилось 3 апреля 1950 года. Завезли меня во Владимирскую тюрьму, только не в этот большой политизолятор, что над Московской улицей, а там недалеко от нашей части была небольшая пересыльная тюрьма. Меня завезли туда и бросили в пустую камеру. В камере много коек, в нос сразу ударило тухлой капустой, вонью табака.

В.В.Овсиенко: Там койки или нары?

М.И.Волынец: Нет, отдельные железные койки. И тут же фольклор, выцарапанный на стенках: «Входящий не унывай, выходящий не радуйся» и подобное. Я тут ночь переночевал. Крысы, как кони, бегали, пищали, воняло ими.

Утром майор Израилев вызвал меня на первый допрос. Первый вопрос: «Назовите своих друзей». Я сообразил: назовёшь своих близких товарищей, особенно тех, что из организации. — некоторые люди могут испугаться и наговорить бог его знает чего. Другим дадут хорошо по рёбрам — также могут споткнуться. Так я назвал тех людей: Погружальского первым, потому что он на виду, что мы друзья, Зелиско Ивана Степановича вторым, назвал ещё несколько человек, с которыми я когда-то служил, они уже давно демобилизовались.

На вторую ночь меня перевели в камеру к политическому. Пеньков там сидел, бывший троцкист, которого повторно уже арестовали. Его арестовывали в 30-х годах, тогда выпустили, а это повторно. Этот Пеньков учил меня камерной премудрости, как себя вести. Но я уже это знал. Мы только одну ночь побыли вместе. Меня этапировали в Москву. В Москве прямо с вокзала меня взяли в Бутырку. В Бутырке, конечно, раздели догола. И что первое меня удивило — может, это и не интересно говорить… Команда: «Нагнитесь, откройте задний проход». Я не знал, как его автоматически открывать, так надзиратель мне объяснил: «Вот так возьмите руками…» Ну, заглянул, ничего там не нашёл — ни пушки, ни гранаты. Только я начал одеваться, как прибежал какой-то там сержант, показал какую-то бумажку. «Одевайтесь быстрей!» Меня одели и посадили в какой-то такой как «Додж» — был когда-то такой американский тягач, только с кузовом, с тентом. Там один вооружённый чекист сидит возле водителя, а меня в кузове посадили на пол и двое сидят с автоматами. Сказали: «По сторонам не смотреть!» А Москва — это было где-то 6 или 7 апреля, как раз такой солнечный день, женщины, как в первые солнечные дни, уже раздетые — ну, я так смотрю… А потом в этом кузове, как в рамке: Спасская башня, звезда кремлёвская… Куда меня везут, думаю? Везут мимо памятника Пушкину на Пушкинской площади, дальше какой-то памятник — потом я узнал, что Вернадскому. Какими-то задворками выводят, какие-то там дрова набросаны. Вижу, вывеска: «Окружная газета „Красный воин“ Московского военного округа». Я себе удивляюсь: чего меня в редакцию «Красного воина» завели? Я несколько раз туда писал кое-что — стихи под псевдонимом Иван Малахов. Был такой, я под его марку писал стихи, а он получал гонорар. Думаю, может, хотят показать, какого врага они поймали, который у них работал.

Ведут меня с первого на второй этаж, заводят в один кабинетик. В кабинетике машинистка при входе, тут стул в уголке, дальше двери в следующую комнату. Те двери так ходуном ходят — всё гремит, там и в Бога, и в мать, так ругаются, что страшно. Ну, думаю, вот чистят какого-то такого, как я, а как закончат, то меня будут чистить. Когда открываются двери, а оттуда выскакивает подполковник Волгин — мой начальник контрразведки СМЕРШ 9-го арткорпуса. Я набрался наглости и говорю: «Иван Петрович, как дела?» Он глянул на меня такими дикими глазами, на нём буквально пот выступил, так яростно махнул рукой: «Э-эх-х» — и в двери выскочил. Я уже на доследовании узнал, что его тогда из-за меня выгнали из этих органов как несоответствующего, что он меня проворонил.

А тут выходят три полковника. Первый полковник мне показался знакомым, второй так сбоку шёл, а третий сзади. Я уже не знаю, что это за редакция такая, что тут начальника контрразведки так материли, что аж стены лопались. «Пройдёмте». Ведут длинным коридором. Там, видно, кого-то навстречу вели, так защёлкали, как они умеют, пальцами. Меня — раз — носом к стенке поставили. Я стал, а как раз перед моим носом их стенгазета: «Чекист. Орган контрразведки Московского военного округа». А-а-а, я тогда понял, что это за редакция!

Повели меня к генерал-майору Попову, тогда он был начальником контрразведки Московского военного округа. Завели, эти полковники все так стали. Этот, что впереди шёл, стал возле генерала сбоку, этот у этой стенки, а третий шагах в четырёх сзади. «Садитесь». Я сел на стул. А стол длинный такой, буквой «Т», там красным, где генерал сидел, а тут зелёным сукном застелен. Я в конце. А генерал очень занят, он там что-то пишет, но я уже издалека заметил, что такая куча моих дневников и моих писем у генерала уже на столе. Эти полковники все молчат, а он пишет. А потом вдруг генерал резко поднял голову: «Ну, рассказывай». А я спокойно говорю: «О чём рассказывать, товарищ генерал?» — Я ещё «товарищ генерал» говорю. «Про деятельность свою преступную рассказывай!» — «Я не занимался никакой преступной деятельностью, поэтому не о чем рассказывать. Задавайте вопросы, я буду рассказывать». — «Наши следователи тебе будут задавать вопросы». — «Ну, пусть задают, я буду отвечать». — «Ну что здесь играть в кошки-мышки!». Генерал подходит ко мне, а на мне аж три гимнастёрки — все пуговицы отрезаны, так что всё видно. (Это Пеньков мне посоветовал, а старшина дал новые гимнастёрки). Взял так новую гимнастёрку: «О, тебя приодели — а кто это делал?» Я говорю: «Как кто? Рабочие такие, как наши отцы-матери». — «Значит, советские люди?» Я говорю: «Да, советские подданные». Не говорю «советские люди», а «советские подданные». — «Ну, что здесь с тобой толковать? У нас к тебе три вопроса. Первый. „Я не хочу с вами ничего иметь общего“ — мы будем знать, как с тобой поступать. Второй вопрос. „Я хочу вернуться в наше советское общество“ — тогда мы, может, — так рукой волну показал, — найдём пути. И третий — каяться. Ну что? Выбирай, говори». Я говорю: «Это такие сложные вопросы, что надо подумать над ними». — «Вот, если сразу не отвечаешь, значит, будешь врать». И этим полковникам: «Создайте ему условия, пускай подумает».

Я вышел из генеральского кабинета, а тут уже конвой стоит, сержант и два солдата. Меня спустили в подвал этой «редакции» — и на голые нары. Я там полежал до вечера, солдаты мне дали баланды поесть, а вечером меня везут, и везут уже в «воронке», но «воронок» не такой общий, куда напихивают, а каждому своя ячейка. Так зажмёшься туда, что аж колени приходится подбирать.

В.В.Овсиенко: Это называется «стаканчик».

М.И.Волынец: Да, ещё и свет в глаза тебе бьёт, с глазком таким. Привезли куда-то, остановились, я только глянул быстренько по этажам — раз, два, три, четыре… вроде семь этажей. Повели меня куда-то. Пока эта процедура осмотра, спрашиваю, где я. — «Вам скажут», «Вам скажут» — никто ничего не говорит.

Завели меня — не знаю, на какой этаж. Лифтом везли. Пол паркетный, начищенный, блестящий. Меня завели в такой угловой бокс. Такая вот лавка, принесли мне две перины и пуховую подушку — вот тут спи после отбоя. «Ложитесь спать». Я посмотрел — а ложиться-то куда? Ляжешь на эту лавку — ноги так торчат, хотя бы чуть дальше, ноги так — неудобно. Я взял перину на пол и лёг. Раз-раз — открывают: «Поднимитесь, нельзя, ложитесь так». И я на этой перине должен был корчиться. Ну, много было смешных приключений, как на выводку водили…

В.В.Овсиенко: У них эта процедура называлась откровеннее: «На оправку!»

М.И.Волынец: Главное, что меня поразило, — нет этих кормушек, через которые дают баланду. Пришёл в белом колпаке, на подносе: «Ужин, пожалуйста». Я подумал сперва, что это не мне, спутали меня с кем-то, и не подхожу, а он: «Это вам, вам, ужин, пожалуйста». Я взял, поел. Там такое что-то зэковское, но не такое вонючее, как во Владимире. Смотрит в глазок. Как я поел — тот в колпаке приходит: «Посуду, пожалуйста».

Я так живу где-то дней пять, но ведь надо нормально спать. Я требую прокурора или следователя. Меня вызывает следователь — такой толстый, с животиком, пальцы такие у него, как колбаски, толстые. «Чего так, — мол, — добивался? Вот я ваш следователь, майор, видите, моё звание какое, фамилия моя Новосёлов, я буду вести ваше дело». — «Ну, будете так будете». — «А чего вызывали?» — «Что ж меня так поместили — хоть бы поспать надо». — «А ты же ещё не в камере, вот пойдёшь в камеру, там выспишься, там можно будет спать».

Я там ещё одну ночь переночевал. Правда, следователь сказал: «Мой начальник хочет с тобой познакомиться». А начальник следственного отдела третьего главного управления был полковник Афанасенко, это соседний с ним кабинет. И этот тоже сидит, как и там генерал, за столом буквой «Т». Очень занят, на «здравствуйте» не отвечает. Тогда голову поднял: «Рассказывай!» А я: «О чём рассказывать?» — «О своей преступной деятельности рассказывай!» — «Давайте вопросы, что вас интересует, я буду отвечать». — «Это следователь будет задавать вопросы». — «Пусть следователь, — говорю, — задаёт». Сразу пугает меня: «Нам всё известно». — «Раз известно, то что вы меня спрашиваете?» — «Уведите». — «Эх, не сложились у тебя, значит, отношения с начальством», — сказал Новосёлов, когда вернулись в его кабинет. — «А чего я должен с ними в хороших отношениях быть?» — «Ну, вот так, скоро пойдёшь в камеру».

Перевели меня в камеру, но не здесь, на Лубянке, а сажают в «воронок» и аж в Лефортово на третий этаж. Три койки стоят, но я один был. Мне чем хорошо было в Лефортовке, что унитаз прямо в камере, что нет этих выводок. Я тут долго был в камере один. Следователь меня только один раз вызвал. Дают мне сокамерника, такой хилый, маленький, в военной форме, мундир без погон. Представляется: «Майор Петров Александр Иванович, из „Красной звезды“, помощник начальника отдела» какого-то там, «боевой подготовки» или что-то такое. «Вы же читали, — спрашивает меня, — „Красную звезду“?» Говорю: «Читал, регулярно читал, пока была». — «Кого вы там запомнили?» — «Подполковник Трояновский, майор Парсаданов» — это тот, что под Львовом я его встречал. Он: «О, Парсаданов! Мы же жили рядом, приходил, моего мальчика, моего ребёнка брал на колени, игрался — и он же меня и продал, ты понимаешь? Я такого не мог, — говорит, — себе и представить, он же меня и продал!». А я себе думаю, что он тебя продал — и ты его мог продать. Я с ним на откровенность не иду. Ну, он начинает за то, за сё, за Киев, бульвар Шевченко, а я говорю: «А вы знаете, я жил недалеко от Киева, а на бульваре Шевченко и не был. Вот проезжал Киев по железной дороге, а больше там ничего и не видел». Он за эти тополя, начал там стихи писать, спрашивает, кого я из поэтов люблю. Ну, говорю, что Шевченко больше всего. «О, Шевченко — это не то, вот Блок…» Кого он там ещё вспоминал? Брюсова называл. И ещё такое — это, видно, не он выдумал, а там в Москве ходило: послужной список русских поэтов двадцатого века. Первые это как будто маршалы. Генералиссимус был Маяковский, маршалами были Блок, Брюсов, Тихонов и ещё некоторые. Всех он по этой градации расставил, последние после ефрейторов и рядовых — даже неудобно говорить — «просто говно». Сюда попадал Анатолий Сафронов. Я понял, что это человек очень не простой.

И ещё нам дали в камеру слушателя военного института, который изучал французский и фарси — Костерин Геннадий Александрович. Они оба были партийные, очень Ленина хвалили, Сталина боялись ругать, потому что это ещё при Сталине было. Всех очень хвалили, сошлись между собой.

А тут прислали нам ещё старшину Алексеевского из Ярославля, что под Москвой. Он рассказывал, что играл в военном оркестре на Тегеранской конференции при вручении Сталиным меча из Сталинграда Черчиллю. И рассказывал анекдот, как Ленин попал в рай. Вы не слышали такого анекдота? Можно рассказать его?

В.В.Овсиенко: Если он к месту, то расскажите.

М.И.Волынец: Значит так — умер Ленин. Ну, он знает, что в рай не попадёт, потому что уничтожал церкви, убивал священников — грешник великий. Он пошёл прямо в ад. Как только явился в ад, черти подняли бунт: «Вон отсюда! — взяли вытолкали его в шею, — ты нам революцию тут устроишь, не надо нам такого». Выгнали и всё. Он сидит на распутье и думает: «Куда же мне деться? И сюда нет, и туда нет дороги. Когда идёт Мошко с мешком: „Володя, ты чего сидишь?“» — «Да, — говорит, — такая беда, черти из ада выгнали, а в рай не пустят, потому что я великий грешник». — «Сейчас пойдём, я тебя устрою». — «А как ты устроишь?» — «Садись в мешок». Сел Ленин в мешок, закинул его Мошко на плечо, приходит к райским вратам, стучит. Пётр уже там заснул, двери заржавели, потому что давно праведников не было. Вышел Пётр, видит — Мошко. «Чего ты хочешь, Мошко?» — «Скажи, Карл Маркс здесь?» — «Здесь, а что тебе надо?» — «Возьми ему передачу, это его барахло», — и передал мешок. Так Ленин попал в рай.

Алексеевский рассказал этот анекдот, а на другой день вызвали Петрова, через день Алексеевского вызывают. И Петров мне говорит: «Видишь, что за вражина, как он о Ленине говорил». Ну, ясно было, я уже после этого ему абсолютно ничего не доверял. А этого Алексеевского сразу забрали. Там ещё несколько человек у нас было, дальше и меня забрали оттуда.

Следователь, который вёл моё дело, уже видел в моём дневнике запись, чин Сталину был установлен: «Его Людоедское Величество Иосиф Первый и Последний». Следователь мне говорил: «Тебя только за это могут кокнуть». Очевидно, мой следователь майор Новосёлов уже знал, куда я у них записан, так даже рассказывал мне вот такие вещи. Он, оказывается, служил когда-то на границе пограничником с Никитой Карацупой. Слышали о таком? В 30-х годах перед войной он гремел на всю, более трёхсот нарушителей границы на Дальнем Востоке задержал. Оказывается, этот Новосёлов, мой следователь, с Карацупой меняли друг друга в наряде на границе. И рассказывает, как Карацупу сделали героем. Я его за язык не тянул, но он рассказывал.

«Вот подобрали этого самолюбивого, но и недалёкого хохла, а мы с ним вместе ходили в собачью школу» со своими служебными собаками. У Карацупы собака звалась Ингус. Мы меняли друг друга. Там много ходят из Маньчжурии через реку Иман. Часто приходят из-за границы так, что мы и не знаем. Через месяц нам рассказывают, что были родственники оттуда, а мы не знали ничего — так что же мы здесь делаем на этой границе, куда мы смотрим? Надо же поднимать дух, чтобы все видели, что граница на замке. Тут решили выдвинуть Карацупу. Берут своего человека, но где-то с других застав, что его здесь не знают, потому что нас здесь на заставе все местные знают, присылают его нам на заставу. Мы ставим его на границу и пускаем с заданием: «Иди в город Иман или в театр, или на базар, в такие людные места». А за ним пускаем Карацупу с собакой. Представьте себе: идёт киносеанс, врывается наряд. Собака летит в один ряд и хочет кого-то хватать за глотку. В последний момент её отдёргивают. А он руки поднял — это на виду у всех: даже на базаре или в театре не спрятался! Вот так вот Карацупу героем делали».

Это мне следователь Новосёлов рассказывал. И ещё некоторые интересные вещи.

После этого меня перевели в другую камеру. Я там был где-то с месяц. Так возили из Лефортовки на Лубянку. А этот Новосёлов то ли в отпуске был, то ли его в командировку посылали сюда, на Украину. Он был в Коростышеве, в Житомире, был в Киеве. В Киеве он допрашивал Галину Шолину, народную артистку Украины, потому что у меня было письмо от неё. Допрашивал, знает ли она меня. А откуда бы она меня знала? Всех допрашивали, не действует ли здесь такая организация, как Союз свободной украинской молодёжи. Но в Киеве и Житомире сказали, что такой не знают.

А тем временем меня допрашивали другие следователи. Первым вызвал лейтенант Вартанов. Привели меня, сижу на том штрафном стульчике — когда врывается в футболке такой, атлетической формы: «Здравствуйте!» — «Ну, здравствуйте». — «Вот иду, вижу — сидит человек, скучает. Дай, думаю, зайду поговорю с ним!» — так он мне говорит. И задаёт вопросы по делу. Я говорю: «Извините, но всем, кто проходит мимо, я не даю показаний». — «Как? Я ваш следователь!» — «Вы сами представились, что шли мимо». Ну, он сюда-туда покрутился и начал мне талдычить: «Вот знаешь, какая сейчас в милиции форма?» А я уже видел ту новую форму милиции, что как тот царский городовой был. «Вот уже вводят в Москве, в Ленинграде, в Свердловске, в Баку». А я говорю: «Простите, а вы не азербайджанец?» — «А откуда ты знаешь?» — «Вижу по вам». А у меня, между прочим, был хороший друг по службе, служил во Львове, Гейдар Алиев.

В.В.Овсиенко: Как? Этот самый, что был членом Политбюро ЦК КПСС, а теперь Президент Азербайджана?

М.И.Волынец: Этот самый. Носил секретную почту, старшим сержантом был. Много ребят-азербайджанцев было в армии. — «Да, я из Баку». — «Ну хорошо. Я видел эту форму перед арестом, но что-то она очень на царского городового смахивает». — «Ну, это национальная традиция!» А я говорю: «В Москве, в Ленинграде это национальная традиция, а вот у вас в Баку — это национальная традиция?» — «Но мы же сейчас все народы-братья!» — «Ну, братья так братья, но ведь национальности разные». Он что-то так посмотрел, позвонил. Футбол как раз был, он побежал на футбол.

А в другой раз уже меня вызывает капитан Малышев. Два раза вызывал, но уже официально представлялся, допрашивал.

После этого переводят меня ещё в одну камеру. Пришёл в камеру — снова Петров, Алексей Михайлович, второй — Ерохин Глеб, а третий немец с какой-то очень распространённой фамилией, но он всё молчал. Оказывается, все они — советские разведчики. Петров был резидентом ГРУ в Праге, Ерохин работал его агентом в Праге и завербован ещё до войны. Отец его был есаулом казачьей армии, в 20-х годах эмигрировал в Прагу. Сына есаула, Глеба Фёдоровича Ерохина, завербовали ещё в гимназии. Он в Чехословакии дослужился до лейтенанта КГБ.

Зачем меня бросили между них? Притом, все они по одному делу, не судимы… Чтобы обработать меня или напугать? Я не знаю. Я был там неделю, очень интересные вещи рассказывал мне этот Петров. Он больше всех говорил. Я о нём в своих воспоминаниях написал. Он рассказывал мне, как делали февральскую революцию 1948 года в Чехословакии, когда Бенеша заменили Готвальдом. Эту революцию делал первый секретарь советского посольства, он был резидент по линии КГБ, а Петров был резидент от ГРУ. Этот новый первый секретарь посольства, как пришёл, то показал ему документ. В документе написано: такому-то и такому-то, направляемому первым секретарём посольства в Прагу вместо умершего такого-то. А дата назначения — на день раньше, чем тот умер.

В.В.Овсиенко: Твёрдо знали, что он должен умереть?

М.И.Волынец: Да, твёрдо знали, что он умрёт. Такие вот вещи он рассказывал. Ещё рассказывал, как и кто Финскую войну спровоцировал — два полковника и генерал первыми стреляли по Ленинграду в 1939 году. Ну, и другие такие вещи он рассказывал.

Правда, я побыл там где-то с неделю, меня отсюда перебросили в «смертный коридор», как его называли. Там я просидел полтора месяца. Я ничего не знал о ходе дела. Мне даже не сказали, что дело закончено. Новосёлов сказал: «Ну что, будем кончать?» Но мне не давали ознакомиться с делом. С Зелиско, которого я завербовал, не дали очной ставки. И вообще в деле о нём никакой речи не было.

С декабря 1950 до февраля 1951 сидел я в «Лефортово» без суда в камере смертников. В феврале привезли меня в «Бутырку» и бросают в камеру, где только три человека. Двое подошли ко мне: один — Шендерович, второй — Пилитович, работники Министерства заготовок СССР. А третий сидит, потупив глаза в стену, даже не смотрит на меня. Спрашиваю, почему тот такой равнодушный? Так, говорят, француз. Я думал, что пошутили, спрашиваю, не бердичевский ли француз. Нет, говорят, настоящий француз. «А почему же он так?» — «А потому, — говорят, — что он ничего по-русски не знает». А они по-французски ничего не знают. Он по-немецки вроде знает, но они не могут с ним говорить, потому что немецкого не знают. Меня удивило, что евреи не знают немецкого языка. Я подхожу к нему и по-немецки здороваюсь с ним. Он вскочил, словно его пружина подбросила, так схватил обеими руками мою руку, слёзы потекли, он дрожит весь и отвечает мне по-немецки: «Ой, говорит, простите, я плачу — я уже два года сижу и ни с кем не мог перекинуться человеческим словом». А выучил он по-русски только «капуста», потому что там вонючей капустой нас кормили. И то, как заработает тот грузовой лифт, которым везут капусту, то он тогда всем говорил: «Капуста».

Не буду уже рассказывать, что там в камере делалось и говорилось. Вызывают меня, ведут в такую каморку вниз. Там небольшой столик и какой-то подполковник с таким жёлтым лицом — видно, что он на природе редко бывал. «Садитесь, пожалуйста, — показывает рукой напротив через столик. — Познакомьтесь». И даёт мне выписку из постановления «Особого Совещания». Я прочитал. А там внизу секретарь подписывал, точно такой формат, как вот листик у меня. Он смотрит так на меня пристально-пристально, и я понял, почему. Читаю воспоминания Дьякова, других — там, прочитав приговор, осуждённый всегда кричат: «Я не виновен, я товарища Сталина люблю больше всех!» Кричали, возмущались, а я спокойно себе улыбнулся и говорю: «Это и всё?» А он так смотрит, надул губы, будто не дошло до него: «Да, да». Я говорю: «Так подписаться где-то надо?» — «Да-да, распишитесь». — «Да тут же места нет для моей подписи». — «На обороте вон». Я перевернул — там есть место, я пишу, что ознакомился, и снова спрашиваю спокойно: «Так надо и дату поставить?» А он снова будто не понимает меня, смотрит будто испуганными глазами и говорит: «Да, да, поставьте, поставьте». Ну, я поставил дату и всё.* (*М.Волынец был осуждён ОСО 7 февраля 1951 года по ст. 58-1б, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР на 25 лет лишения свободы. – В.О.)

Тут он звонит, приходят надзиратели, ведут меня в камеру — и вдруг ЧП: встречаемся с какой-то женщиной в таком тёмном костюме. Такая красивая, высокая, стройная, юбочка на ней чуть-чуть ниже колен. Встретились мы, поздоровались, а эта старая карга, что её вела, надзирательница, как та старая квочка! Женщину запихнули в одну сторону, меня в другую, а надзиратели там долго ругались между собой, кто в этом виноват.

Уже не повели меня в ту камеру, а в общую, где были осуждённые.

Этап

(Март 1951)

Из «Бутырки» в начале марта 1951 года повезли меня на этап. Прямо вниз свели, а там в «воронок» — «воронок» уже этот общий — сидит какой-то, видно, что военный. Познакомились, ведь я тоже в военной шинели, хоть без пояса и пуговицы мы из хлеба сделали. Высушили, из хлеба пуговицы попришивали. Это Давыдов, военный врач, из Сум. Только это он мне сказал, начали говорить, кто где сидел и в каких камерах. Он в Лефортовке тоже был. Я сказал, что с Петровым сидел. «Петров? Сволочь, наседка!» Я спрашиваю, какой Петров, потому что я же с двумя Петровыми сидел. «Александр Иванович, из „Красной звезды“». А другой — разведчик Петров» — «Тот самый, что из „Красной звезды“ — сволочь». Так он мне сказал. И на этом разговор закончился, потому что привели других. Привели Рабиновича — начальника техотдела Министерства геологии, Ромма — секретаря парторганизации Министерства геологии, и Александра Зонина — писателя из Ленинграда. Зонин уже в Караганде сидел, теперь его вызывали как свидетеля по делу какого-то его товарища и это уже назад отправляли. Они приняли меня в свою компанию. С нами там ещё и немцы были.

Зонин мне рассказывал такую вот историю — это очень интересно. Говорит мне по секрету: «Вот вы приедете в лагерь. А там эти власовцы, эти бандеровцы — они, знаете, какие? Я же думал, что там перевоспитывают, советских людей делают из этих националистов — а там они митингуют, публично выступают против товарища Сталина, против советской власти! Я это терпел-терпел — а я же в шахте работал — да и думаю: что же это такое? Пойду-ка я к этому „куму“ спрошу — это так, он нам объясняет, там оперуполномоченных называют. Пошёл к „куму“ и рассказываю ему, что это такое? И как вы думаете, что мне „кум“ ответил? Кум мне сказал: „Вы что, думаете, что мы этого не знаем? Мы это знаем хорошо. Они своим делом занимаются, а мы в меньшинстве и ничего сделать не можем. А вам я советую: когда будете идти от меня, то смотрите, чтобы вас никто не заметил. Потому что я не даю вам гарантии, что завтра, как пойдёте в шахту, вам на голову не упадёт кусок породы и вы больше ко мне не придёте“. Вот так этому Зонину Александру Ильичу, писателю, сказал „кум“».

В Челябинске нас разъединили с Зониным и другими, а с Роммом мы поехали в Тайшет.

Чуна. Побег

(Весна 1951 — август 1954)

А из Тайшета нас уже привезли на ДОК (деревообрабатывающий комбинат), на Чуну. Здесь был сын генерала Тарнавского, Мирон Миронович. С ним в бригаде был Владимир Царик из Львова. Он меня нашёл, потому что знал, что я во Львове служил, хорошо знаю Львов. А Тарнавский был бригадиром на электростанции и по сути он заведовал, был как начальник электростанции. Там бригада была в тепле, и работа была более-менее не такая каторжная — это же не то, что в лес идти или ещё куда-то. Меня хотели туда взять, но пока бегали, нашли этого Тарнавского и он дал согласие, чтобы меня забрать туда в электроцех, так уже меня направили в цех стенбруса, где делали для сборных домиков брус на стены. Ну, посоветовались — а что, тут тоже в цеху, в тепле, работа конвейерная, и я тут остался. «А если будет плохо, тяжело, придёшь ко мне, я заберу», — сказал Тарнавский.

Я тут работал, пока не дошло до Кенгирского и Норильского восстания. До нас слухи доходили, уже и некоторые свидетели пришли.

В.В.Овсиенко: Потому что повстанцев перебрасывали в разные лагеря…

М.И.Волынец: Так мы начали и здесь наводить связи. А как? Только через вольных можно в этом цеху что-то сделать. Так я специально перешёл на «чёрную биржу», куда приходят вагоны и машины, чтобы иметь связь. Мы наводили связь с женской колонией и с Вихоревкой. Туда наших людей отвозили, а оттуда к нам.

Но в это время начались изменения в Москве, Сталин умер. Был слух, что будут государственные комиссии — их ещё не было, но уже говорили, что будут государственные комиссии по пересмотру дел.

Мы решили бежать, а здесь оставалась команда, чтобы сжечь этот ДОК. Они его подожгли, но почему-то неудачно, так что пожар скоро погасили. Там организовал поджог Ефим, мордвин. А мы — я, Котенко Лёнька, Куралин Анатолий, который после этого был в Дубровлаге, — мы бежали. Мы впятером шли по коробу, трое нас вышло, а Мовчарука Дмитрия и Петра с Волыни засыпало, они не могли вылезти, так что вернулись назад, а свои вещи оставили.

В.В.Овсиенко: Что это за короб был?

М.И.Волынец: Наши зэки строили за зоной клуб для вольных и для гарнизона. А отопление туда проводили от котельной, что была в зоне. Трубы для отопления обшивали досками, которые образовывали короб, а между теми досками можно было пробраться. Мы сделали под эстакадой потайной вход, проверили, можно ли пролезть. А это надо было где-то так метров 300–400 проползти по этим трубам. Мы трое прошли, но последний из нас, Котенко, завалил вход, и те двое вернулись, а вещи свои там оставили, потому что не могли забрать. Они спешили, чтобы, пока будут снимать ночную смену, вернуться назад. Они бросили свои вещи. А нам надо было знать о тех вещах, чтобы не выдать их, потому что допытывались, кто ещё с нами был.

Нас поймали при переправе через реку Чуну. Наш плот, за который мы держались, толкая перед собой, стремительным течением разбило о незаметные в темноте заграждения, и Котенко крикнул: «Спасите!». Нас прямо на воде окружили лодками вооружённые и настрополенные чекистами местные жители, задержали и отдали чекистам. Привезли нас назад в эту колонну, посадили в БУР. Ну, я объявил голодовку. Семь дней голодал и уже имитировал, что не могу даже встать. Прислали санитара, завезли меня в санчасть, там мне вкололи глюкозу, подкормили немножко, а через два дня нас уже должны были отправить в тюрьму в Тайшет, на суд. Ребята из зоны прямо через окно санчасть осаждали, дали нам пять мешков продуктов, набрали на всех. И на зиму нам дали одежду, так что мы ехали в Тайшет снаряжённые.

Нас судила (25 августа 1954 года. – В.О.) выездная сессия Иркутского областного суда. Добавили нам по ст. 82, ч. 1, Кодекса Российской Федерации по три года.

Озерлаг

(1954 – 1956)

Нас отправили на штрафную 43-ю зону аж под Братск, где тогда строили станцию Анзёба. Там мы вообще отказались ходить на работу.

В.В.Овсиенко: А какая там работа?

М.И.Волынец: Там надо было ходить строить этот посёлок Анзёба — это неподалёку от Братска. Так мы только заходили в зону, но ничего там не делали. Мы высматривали, есть ли условия, чтобы оттуда сбежать.

По дороге я познакомился с македонцем, который жил в Греции. Он был в армии генерала Маркоса — коммунистическая партия организовала армию, которая воевала до 50-х годов. Он в армии генерала Маркоса был заместителем командира бригады по политической, воспитательной части. Он поэт, у меня до сих пор есть его рукой написанное стихотворение, это Пётр Раковский. Он был делегатом первого конгресса в защиту мира, который проводили в Париже и в Праге — кому не дали визу в Париж, те собрались в Праге. Он также был в Праге и рассказывал мне об этом. И он присоединился к нам, не ходил на работу.

Мы в той 43-й колонии выяснили, что сюда со всего Озерлага свозят иностранных подданных, а всех советских подданных отправляют в другие лагпункты. А я никогда не видел украинцев с восточной диаспоры — из Маньчжурии, из Китая, а тут появилось двое. Это был Яхно Павел — он был член правительства Забайкальской Народной Республики. Он в Чите сидел в 1920 году, куда его чекисты посадили. Потом они сбежали, он в Харбине заведовал украинской «Просвитой» — там тогда «Просвита» работала. И был Николай Одинец — профессор, он был советником императора Маньчжурии Пу И. Мне надо было с ними как-то переговорить, хотя бы посмотреть, что за люди. И когда меня вызвали на этап, я сказал дневальному, что, мол, такой-то пошёл на работу.

В.В.Овсиенко: 4 июня 2001 года продолжает пан Мефодий Волынец.

М.И.Волынец: Когда во второй раз пришли надзиратели и называли мою фамилию, все дружно закричали: «Чего вы нас беспокоите? Он пошёл на работу». А я три дня беседовал с Яхно и с профессором Одинцом. Они мне рассказывали о Забайкальской Народной Республике, о событиях на Зелёном Клине в 1918-20 годах, рассказывали о своей работе в Маньчжурии, о работе «Просвиты». Это мне очень интересно было, потому что я впервые видел эмигрантов-украинцев с Дальнего Востока. После этого я пошёл сам, объявился, что я вот тут один остался среди иностранцев, так меня отправили отсюда на 06-ю колонию на кирпичный завод.

Здесь, на кирпичном заводе, меня назначили на так называемую гофманскую печь выгружать готовый свежеобожжённый кирпич при температуре 70-80 градусов. Надевали валенки, давали там ватные штаны, шапки-ушанки, такие специальные очки на глаза, чтобы видеть всё. Туда посылали по очереди. Я сразу сказал: «Начальник, я там 25 лет не отработаю, я туда не пойду».

Ребята сразу мне помогли. Много было ребят с Украины. Бригадир Пётр Шкуринов, белорусский журналист из Мозыря, взял меня в бригаду помощником кочегара на обжиге кирпича и на формовке. Я там работал помощником кочегара.

Здесь уже была более организованная группа подпольщиков. Наиболее авторитетным был Иван Васильевич Долишний. Он был надрайонным ОУН Жидачовского надрайона, попал в плен без сознания, раненым. Тогда ему глаз испортили. Впоследствии эту колонию закрыли как нерентабельную, меня снова перебросили на тот же ДОК, откуда я начал каторгу, на Чуну. Но уже случилось в то время, когда к нам уже начали приходить люди, отсидевшие по два года в закрытых тюрьмах, после Кенгира, после Норильска. Иван Гришин-Грищук — тоже писатель, он сейчас в Вижнице живёт, прибыл из Владимира из крытой тюрьмы, прибыл Юрко Сахаров. Он руку в Норильске потерял, известный мастер спорта по шахматам, ещё до войны не раз был чемпионом Украины.

Началась у нас работа по сплочению зэков, так что надзиратели абсолютно ничего не знали. Начальство как вызовет кого-то, так он берёт с собой не меньше двух свидетелей, чтобы люди знали, о чём тебя спрашивали, что говорили. Стукачей из зоны вывели, потому что у нас на электростанции были такие большие печи, где жгли опилками, так как поймали были с доносом такого Бухарова, ещё там одного бывшего чекиста, который сидел у нас, бригадира, — так они исчезали бесследно. Так они уже все боялись.

Я работал уже в бухгалтерии счётчиком, а главный бухгалтер был вольный. Его сын, капитан, был здесь в оперчасти, так он всё говорил: «Что такое, мой чекист всё жалуется, что ничего не знаем, что здесь у вас делается». Я говорю: «Михаил Иванович, это же хорошо, когда ничего не знают».

Мы устроили так, что вольный бригадир или там начальник цеха — он ничего не имел к расстановке рабочей силы. Сколько там в ночную смену работают, кто во вторую, кто в первую — это всё мы сами считали. И так рассчитывали, чтобы в ночную смену работали не неделю, как раньше было, а две-три ночи. Одним словом, порядок был полностью наш. Начальство без нашего согласия не могло никого арестовать, потому что только арестует — свисток, все бросают работу — вынуждены выпустить его в зону.

Комиссия. Доследование

(1956 – 1957)

На Чуне уже начала работать государственная комиссия по пересмотру дел. Это уже был 1956 год. Началась эта работа в июне. Выпускали массово — каждый день вызывали человек 30–40 и преимущественно никому не отказывали.

В.В.Овсиенко: А в зоне сколько людей было?

М.И.Волынец: Было нас в зоне около 2000 человек. Выпускали массово. Завод уже план не выполнял, так со всех других, вспомогательных зон, сюда свозили людей.

Меня в сентябре 1956 года эта комиссия не отпустила и ничего не решила в моём деле, я оставался. Я был репрессирован Особым совещанием, а все дела Особого совещания были опротестованы Генеральной прокуратурой. Так меня в начале октября 1956 года вызвали на доследование на Лубянку. Где-то 7–8 числа следователь сказал мне, что умер Остап Вишня.

В.В.Овсиенко: Остап Вишня умер 28 сентября 1956 года.

М.И.Волынец: Да, 1956 года. Это доследование продолжалось до июня 1957 года. Следователь снова был снова Евгений, но первый был Новосёлов, а тут Евгений Зернов. Прокурор Аракчеев — главный военный прокурор. Я ещё шутил: «Что-то у меня всё пушкинские фамилии». Следователь спрашивает: «Как? Аракчеева я знаю, а Зернов кто?» Я ему пушкинскую эпиграмму: «Романов и Зернов лихой, вы сходны меж собою: Зернов, хромаешь ты ногой, Романов — головою». — «О, так ты знаешь Пушкина!» — «Так я же учился в советской школе».

У меня со следователем отношения были не очень дружные, я перед ним не преклонялся. Так мне устроили такое. Вызывают меня в отдельную камеру, сидят там, я посчитал, 14 человек. Во главе был генерал-майор. Мой прокурор Аракчеев, мой следователь Зернов, ещё какие-то там полковники, подполковники, майоры. Один задаёт вопрос и не ждёт ответа, как второй уже спрашивает. Но я уже был битый, так говорю: «Подождите, я дам ответ на первый вопрос, тогда буду вам отвечать». Аракчеев показывает мне письмо от одной студентки из Одесского университета. А они её не нашли, потому что она писала под псевдонимом Ларионова Лариса Ларионовна или «Л в кубе» — она ещё так подписывалась. Они её не нашли. Я писал на украинском, а она мне на русском. «Так вы националист», — писала в письме. Прокурор говорит: «Во, смотри, „националист“, ты сам сознаёшься, что ты националист». — «Извините, гражданин прокурор, это не моё письмо. Вы допросите того человека, который писал мне это письмо, какие у него были основания так писать. А во-вторых, говорю, порядочные люди чужих писем не читают». Прокурор подскочил, как ужаленный: «Порядочные люди не пишут антисоветчину в письмах». — «Покажите моё письмо. Это же не моё письмо — что же вы меня обвиняете по чужому письму?» Правда, генерал говорит: «Аракчеев, сядь, сядь, сядь». А он подполковник был, этот Аракчеев. Осадили его, а мне ничего не сказали и повели в камеру.

Может, знаете, что сразу после смерти Сталина было несколько процессов: будто Караванского поймали, которого забросили в Молдавию.

В.В.Овсиенко: Так Святослава Караванского сразу после войны посадили…

М.И.Волынец: Нет, то другой. В Норвегии пойманы были Галай и Скворцов. Так я с этим Галаем здесь встретился. А режим был такой, что спи днём сколько хочешь. Свободно было, хорошо было. Начали прибывать студенты, которые выступали в Москве против оккупации Венгрии — сыновья крупных чинов. Вот сын завагитпропом ЦК Александрова, Анатолий сидел со мной некоторое время.

На опознание субъекта меня водили. Привели нас троих, посадили на стульях, ещё какой-то гражданский сидит — опознавай, кто тут есть. Он опознал своего брата — был такой Рыбак со Ставропольского края, который служил в Советской армии в Германии и сбежал в английскую зону и жил в Лондоне. После смерти Сталина там посольство издавало агитационные газеты: «Возвращайтесь, вас ждёт родина!»

В.В.Овсиенко: «Родина-мать простит».

М.И.Волынец: Да. Он покинул там семью и приехал сюда мать проведать. А тут ему уже был приговор — «смертная казнь», так после этого дали 10 лет.

Был со мной один военный, а второй был Барыкин — конструктор стрелкового оружия. Он изобрёл какую-то новую винтовку, что ли, и представил её в Министерство обороны как своё изобретение для патентования. Ему отказали и дали документ, что она никакого интереса для нас не представляет. Так он взял и продал её французам. Тогда его посадили: ага, ты французам новое оружие выдал! Это его четвёртый раз возили на суд, так он им говорил: вот вам выводы экспертов.

А этот Владимир Галай, который из Норвегии был заброшен, рассказывал, как он сбежал из Австрии в американскую зону, как он там американскую разведывательную школу закончил. Его учителем был майор Советской армии, который уже 12 раз переходил туда-сюда границу и был у них инструктором школы. Его мать жила в Геленджике Краснодарского края, возле Новороссийска, а отец в Ирпене под Киевом. Этот Владимир Галай сидел в Дубровлаге. Ему привозили альбомы с фотоснимками тех, кто за границей и кто интересовал разведку. Он листал эти альбомы — не встретит ли кого-то из знакомых. В камеру ему давали газеты читать (он осуждённый). А когда меня посадили к нему, то его выводили в другую камеру читать газеты. Приходил подполковник Кротов, который впоследствии подписал мне освобождение, так мы ему сказали: «Гражданин подполковник, так он же приходит и мне все новости рассказывает. Какой смысл его выводить?» Кротов сказал: «Вы правы». Ещё не успел он обойти камеры на этом этаже, как нам уже приносят «Известия». У Галая были лагерные альбомы со стихами и песнями, так я ему записал под видом стихотворения письмо к моей будущей жене. Он его впоследствии из Дубровлага отослал ей. Я от него ещё три письма из Дубровлага получил.

Судил меня суд Московского городского военного гарнизона. Председатель суда подполковник Сикачёв, Аракчеев был прокурором. Надзиратель сказал: «О, тут полчаса и назад приедем». Ну, хорошо, полчаса так полчаса, чем скорее, тем лучше. Они снова вызвали в качестве свидетелей этого Погружальского и Нину Антощенко, Зелиска вызвали из Караганды (я ещё и записал в своих книжках: улица Песчаная, 1). Перерыв. Закончился первый день суда.

На второй день прокурор требует мне на полную катушку: не выпускать. Правда, адвокат что-то там ни то, ни сё мямлил. Я, между прочим, отказался от адвоката, потому что не хотел этой процедуры. Пошли судьи на совещание. А совещание так: сцена, а там их будка. Они там накурили и двери открыли. Надзиратель говорит: «Ну, это ещё минут 5-10 и поедем обедать». А они там говорят и говорят, проходит полчаса — нет, час — нет. Двери открываются — тот то говорит, тот это, и я услышал, что подполковник Сикачёв подводит итоги: «Если прокурор подаст протест (он, конечно, по-русски говорил), то мы подадим контрпротест, что есть показания тогдашние и нынешние, во-вторых, всё подтверждено документами, в-третьих — что проведён анализ его преступной деятельности на основе дневников». А мне всё это слышно, и я себе думаю, что опротестую так же. Совещание судей длилось четыре часа.

Я пришёл в камеру и говорю: «Ребята, восемь лет». А я уже семь с лишним отсидел, пару месяцев зачётов имею. Через неделю или сколько как раз будет 8 лет, подсчитали почти день в день. Ребята говорят: «Будем ждать».* (*Военный трибунал Московского гарнизона 16 мая 1957 года пересмотрел дело М.Волынца и вынес новый приговор по ст. ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР: 8 лет исправительно-трудовых лагерей и лишение прав на 3 года (ст. 31). Этим приговором также поглощалась неотбытая часть приговора Иркутского облсуда от 25. 08. 1954 г. Поскольку начало срока считалось от первого ареста, с 3 апреля 1950 года, то это означало освобождение. – В.О.).

Когда на второй или на третий день вызывает меня подполковник Кротов: «Прокурор подал протест на решение трибунала. Вы будете писать какое-нибудь заявление?» — «Буду». — «Сколько вам бумаги дать?» — «Два листика дайте». — «Так мало?» — «А зачем много?» Он открыл отдельную камеру, на столике чернила. Я написал точно то, что этот председатель суда сказал как контраргументы прокурору.

На свободе

(22 июня 1957 – 19 сентября 1980)

Прошло почти две недели, дошло до 22 июня 1957 года* (*Справка тюрьмы КГБ при Совете Министров СССР об освобождении датирована 21 июня 1957 года. – В.О.), вызывают меня с вещами, а куда — «Ничего не знаем». Бог его знает, то ли домой, то ли назад в лагерь. А сидели здесь студенты Московского технологического института, этого Бауманского, за протесты против оккупации Венгрии, и этот Рыбак. Я говорю: «Давайте так договоримся. Я оставляю здесь пасту и зубную щётку. Если меня берут на этап, то я скажу, что забыл их, принесите мне, потому что где же взять. А если ехать домой, то не буду брать щётки и пасты». Так и сделали.

Привели меня к подполковнику Кротову, замначальника Лубянской тюрьмы: «Куда вам ехать?» Я говорю: «В Житомир». Он: «Вот документы, станция Житомир, уже выписаны». Даёт мне на два дня суточные деньги — два рубля с копейками, что-то восемьдесят пять или что. Даёт суточные и требование на билет. Вывели меня через четыре двери и выпустили с Лубянки, но не здесь, на улицу Дзержинского, а где-то с тыла, там переулок какой-то. Сказали, что там пойдёте — есть станция метро «Дзержинская», а оттуда до «Киевской» доедете. Я вышел и не сориентировался, куда идти. Чемодан этот, знаете, такой…

В.В.Овсиенко: Деревянный, наверное.

М.И.Волынец: Деревянный, с такими железными углами и плетёная ручка — мне ребята постарались, сделали, полакировали. Идёт какой-то человек, я поздоровался, говорю: «Скажите, пожалуйста, где здесь станция метро „Дзержинская“?» А он так испуганно оглянулся туда-сюда и пальцем ткнул: «Там». Смотрю — чёрная арка — «Дзержинская». Пошёл я на эту станцию. Приехал на станцию метро «Киевская», зашёл на вокзал, а тут очереди такие… Я начал расспрашивать, люди говорят, что они уже третьи сутки ждут, потому что не дают билетов.

Я переночевал, а потом какой-то там со мной заговорил: «А вы, — говорит, — попробуйте к дежурному милиционеру подойти». Какой-то лейтенант дежурил. Я подошёл и так с понтом ему говорю: «Я из внутренней тюрьмы КГБ, — он так на меня посмотрел, — меня выпустили и дали суточных на двое суток. Я уже сутки прождал, а дальше с чем ехать домой? Воровать я не умею, я не воровал. Как быть, чтобы доехать?» Он: «Давайте ваши документы». Увидел мою справку об освобождении, пошёл в помещение касс. Выходит, отдаёт справку: «Подойдите в кассу номер шесть». Я смотрю, что это за касса номер шесть? Вижу — «Интурист». Я подхожу к окошечку, спрашиваю: «Можно билет?» А она глянула: «Это вы, — уже знает, — вы Волынец?» Говорю: «Я». — «Куда вам? Может, мягкий с доплатой?» — «У меня денег нет, какая может быть доплата, давайте, какой есть». Дала мне билет, я как залез аж на третий этаж, так аж в Киеве слез. Точнее, не в Киеве, а в Хуторе Михайловском слез, стал на колени и землю поцеловал.

В Киеве тоже не знал, где та автобусная станция, так я на Фастов поехал, а из Фастова — на дежурном паровозе, какой-то шёл на Житомир. Меня машинисты взяли на паровоз в тендер и привезли в Житомир. А в Житомире уже нашёл попутку, она привезла меня в Коростышев. Шофёр отказался брать с меня деньги. У меня там осталось рублей тридцать или что. Я ему даю: «На все, — говорю, — потому что у меня больше нет». А он: «Не надо мне денег».

Пришёл домой. А здесь не хотели давать паспорт, упёрлись и всё. Я уже воевал-воевал, а в конце концов написал заявление (копия у меня есть и сейчас): «Прошу выдать паспорт в связи с выездом за пределы Европейской части СССР». А мой дядя работал в то время заместителем начальника отдела уголовного розыска, тоже Волынец, из Пилиповичей родом, так он услышал о том и, видно, переговорил с начальником районной милиции. Я ходил к тому начальнику, он: «А чего? Зачем вам паспорт? Почему вам не дали там паспорт?» Я говорю: «Потому что это не тюрьма для отбывания наказания, а следственная, оттуда не дают паспортов». — «Ну, это правильно. Занесите свои документы в паспортный стол». Я занёс, а там старшина писарь, он моего старшего брата знал, который учительствовал в Ивановке. Брат всю войну пробыл в армии — в сороковом году как призван, так в 1945 демобилизовался. Потому что учителей первыми демобилизовали. Тот писарь говорит мне: «Иди погуляй, через два часа приходи, будет паспорт. Сейчас всё бросаю и пишу тебе паспорт». Это было 2 августа 1957 года.

Взял я этот паспорт, пришёл домой, а отец: «Ну как, дали или нет?» — «Дали». — «А ну, покажи». Отец взял — и аж заплакал, что мне паспорт выдали.

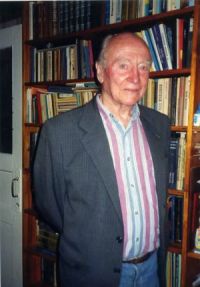

Я через некоторое время поехал в Кемеровскую область, где уже была моя будущая жена. Мы познакомились только по переписке, но всё время поддерживали переписку. Когда я был на кирпичном заводе на ноль-шестой зоне, то она уже была бесконвойная и приходила ко мне на свидание. У меня вот здесь в книжечке есть о том свидании, даже дата, когда она была у меня.* (*В сборнике М.Волынца «Не вертайтесь, літа мої...», Житомир: АСА, 1999, на стр. 43 есть стихотворение «Свидание», подписанное «Кирпичный завод, 4.07. 1955». – В.О.). Нам тогда дали четыре часа на свидание, мы переговорили. Вот снимок: она на Печоре сидела, 18 лет ей было. Там была сельскохозяйственная зона. Фотографировал их агроном, тоже бывший зэк, который там остался работать. В 1948 году их с Печоры, из Абези, перевезли сюда, в Тайшет.

Итак, я поехал в Кемеровскую область, там мы поженились, я работал на шахте. Сразу пошёл в десятый класс вечерней школы, хоть у меня было 8 классов образования. В 1959 году окончил десятый класс с золотой медалью и поступил в Кемеровский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института.

Работал сперва ремонтником в шахте, потом дежурным электрослесарем, окончил курсы электрослесарей, потом перешёл такелажником работать, работал десятником на лесоскладе, потому что так надо было в связи с учёбой (а я пошёл на отдел материально-технического снабжения, потому что на других отделах мне не светило). Потом меня взяли экономистом в шахтоуправление. Я там недолго проработал, потому что я в 1964 году окончил институт (тоже с отличием) и в сентябре мы оттуда уехали.

Поселились мы в селе, у матери. Теперь Травневое, тогда Ивановка была. Я ездил по всей Украине искать работу — был в Днепропетровске, был в Запорожье, в Николаеве, был в Кировограде, был в Червонограде на Западе, в Сокале — везде. Как коснётся, откуда пришёл, — на том кончается. Я тогда с большим трудом, по знакомству, устроился бухгалтером в Коростышевскую «Сельхозтехнику», я был вроде как ревизор. Поработал там сколько-то — меня главным бухгалтером тут же поставили. А мне эта бухгалтерия очень не нравилась, я экономист по образованию. Я её бросил, перешёл в «Межколхозстрой» плановиком. А потом работал начальником планово-производственного отдела до самого ареста, 14 с лишним лет.

Арестовали меня во второй раз 19 сентября 1980 года.

В.В.Овсиенко: Но подождите, тут вот в книге пишется, что вы писали в газеты. Я так понял, что вы работали как журналист?

М.И.Волынец: Я не был штатным журналистом, я так, дописывал. Вы понимаете, это моё писание в газеты было как бы пробным камнем — хороший ли колпак надо мной висит, или нет. Я, например, первые после освобождения стихи напечатал в «Радянській Житомирщині». Меня сразу взяли в руководство литстудии при «Радянській Житомирщині». Но пришли ребята из КГБ и сказали Алексею Опанасюку, что ты с этим парнем не того — не выдвигай его никуда, не печатайте его, делайте, что хотите, не говорите ему ничего, но чтобы не печатали. А в районной газете «Ленінським шляхом» меня печатали, и я знал, что когда меня перестанут печатать — значит всё. Это у меня было как пробный камень. Печатались даже экономические статьи, печатались юморески — «Рыбальская», «Гикавка» — много. В общем, если посчитать, несколько сотен было напечатано — стихи, юморески прозой и стихотворные. Здесь их и художественная самодеятельность читала. Редактор газеты «Ленінським шляхом» Василий Линивый…

В.В.Овсиенко: Мне знакома эта фамилия.

М.И.Волынец: Помните, где-то в феврале 1991 года в газете Якова Зайко «Голос громадянина» в Житомире была статья «Лінивий вилазить з комуністичного окопу»? Так это я написал под псевдонимом Нечай. Так мне Зайко предложил. Потому что мы с Василием Линивым не раз в его кабинете выпивали… Он мне говорил: «Ты давай переходи сюда!» Но работать в газету я бы никогда не пошёл. Я знал, что это за работа. Зачем она мне, если у меня экономическая — всё-таки хоть какая-то человеческая работа, так?

В.В.Овсиенко: Конечно.

М.И.Волынец: Правда, я написал анкету, которую мне Линивый дал. Тоже для пробы. Мне уже сказали, что Линивый был с этой анкетой у Бухановой — это секретарь райкома по идеологии, а она сказала: «Смотрите сами». Мне уже это сказали, а Линивый молчит. Где-то через неделю мне уже второй из райкома говорит, что Буханова так и так сказала. После этого я спрашиваю Линивого: «Василий Павлович, так как там с моей анкетой?» Он говорит: «Ты знаешь, сказала, что нет, не брать». Я только усмехнулся: ну, соврал так соврал, я уже ничего от него не ждал, но я и не собирался идти в редакцию газеты работать. Я для того писал, чтобы знать, будут ли меня за жабры брать. А об этом мне сказал Даниил Окийченко, что там и там наши ребята-писатели что-то о тебе плохое говорили. Тогда я посылаю, например, в «Радянську Житомирщину» стихотворение — присылают отписку: или очень занята газета, или пришлите другое. Опанасюк только года два назад сказал, что к нему приходили, предупреждали. Михаил Клименко тоже перед смертью признался, что ему тоже говорили. Потому что его семидесятилетие мы справляли у него дома, целую ночь.

Когда уже здесь не печатали, то в журнале «Україна» Пётр Слипчук, он из Минин, что рядом с вашими Ставками, родом, был там зав литературным отделом, напечатал одну басню, потом детские стишки, «смешинки». Был ещё фельетон «Шедевры Коростышева» — как объявления пишут с грубыми ошибками. Я их собирал, тогда такая мода была в журнале. А в «Радянському Львові», я вам показывал, это ещё в 1946 году было напечатано стихотворение.

Новая расправа

(6 августа — 14 ноября 1980)

6 и 7 августа 1980 года у меня провели обыск. Дело против меня возбудили 11 сентября, а 19 сентября меня снова арестовали. Судили 14 ноября в Житомире.

В.В.Овсиенко: А при каких обстоятельствах это произошло?

М.И.Волынец: По обстоятельствам, которые этому предшествовали, уже было видно, что меня собираются арестовать. Тогда арестовали Юрия Залету, он преподавал французский язык в Студенице.

В.В.Овсиенко: Ага, я слышал об этом.