СТРАНСТВИЯ ЖИЗНИ

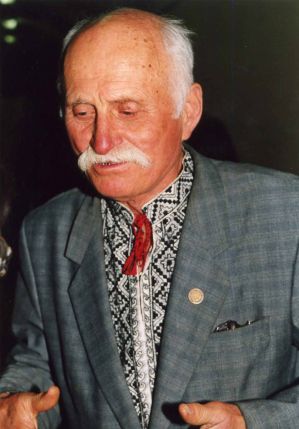

Интервью Петра Павловича РАЗУМНОГО

11 и 13 декабря 1998 года, 29 апреля и 25 ноября 2001 года.

С исправлениями П. Разумного.

Опубликовано в журнале «Курьер Кривбасса» в 2006 году, ч. 196, 197 и 198,

В. В. Овсиенко: 11 декабря 1998 года беседуем с паном Петром Разумным в квартире Василия Овсиенко — Киев, улица Киквидзе, 30, квартира 60.

П. П. Разумный: Я, Разумный Пётр Павлович, 72 года, родился 7 марта 1926 года в селе Чаплинка Магдалиновского района Днепропетровской области. Мои родители в тот же год, когда я родился, переехали по переселению на правый берег Днепра, где были свободные земли, которые не обрабатывались со времён революции. Это были переложные и целинные земли. А переехали потому, что здесь, на новом месте, давали больше земли, по 12 десятин на семью, и на время освобождали от налогов.

Итак, детство моё прошло во вновь созданном селе Пшеничное. Оно было создано и названо так пионерами — переселенцами с левого берега Днепра.

Отец мой, Павел Петрович Разумный, — младший сын в семье, родился в 1898 году. Мать — Денисенко Федора Степановна, родилась в 1896 году. Они поженились в начале 1917 года. Как рассказывала мать: «Идёт революция, а мы женимся».

Я теряюсь, что говорить и в какой последовательности... Попробую продолжить этот рассказ, сосредоточившись на собственных наблюдениях.

ДЕТСТВО. ГОЛОД

Детство моё прошло в широкой степи, где, сколько глазом окинешь, не было ни одного деревца, а только курганы и терновник. Деревья, которые теперь украшают нашу местность, были посажены пионерами и местными жителями.

Когда возникал вопрос, почему родители переселились с обжитых мест на новую землю, мать всегда говорила, что она не хотела переселяться, но отец должен был, потому что он опасался, что может быть подвергнут репрессиям за то, что был участником подпольной организации в 1921-22 годах, которая называлась «Парни в шелюгах». Шелюга — это такая ива, что росла в днепровских долинах. Я потом расспрашивал своего дядю и узнал, что какой-то учитель из Галиции организовал несколько десятков человек, которые оказывали вооружённое сопротивление экспроприации, проводимой большевиками, и прятались в этих шелюгах. Они встречали подводы, гружённые хлебом, разоружали и прогоняли стражу, которая, как правило, убегала, и хлеб возвращался назад. Парни тоже разбегались, а потом снова сбегались, как повстанцы. И мой отец вёл такой двойной образ жизни. Мать, бывало, когда отца уже не стало, говорила, что ей такая жизнь не нравилась, что она угрожала отцу донести властям, если он сам не прекратит. А он сказал ей: «Приду и убью и тебя, и детей твоих, а если не я, то придут другие и убьют». Мне кажется, только это и сдерживало мать. Она часто жаловалась на отца, что вот он такой-сякой, никогда её не слушал. А ведь было уже двое детей — старшая сестра моя Елизавета, 1917 года рождения, и младший брат Иван, ныне покойный, 1919 года. Вот мать и говорила: «Вот у тебя уже дети, а ты куда ходишь и что ты делаешь? Тебя заберут — а я что буду делать?» Но он никогда её не слушал и, наоборот, угрожал. Мать не решилась донести, и таким образом дожили они до 1926 года. А когда представилась возможность переселиться, то переселились, потому что уже начинали вылавливать тех, кто оказывал сопротивление.

На новом месте мои родители обжились. Хотя было шестеро детей, но отец за несколько лет стал самым зажиточным человеком в селе. Он первым организовал нескольких хозяев в артель, приобрели инвентарь, даже молотилку. С группой людей приобрёл двигатель с приводом для молотилки. Итак, отец, тяжело работая, заслужил славу хозяина, который умел распорядиться на земле. За это позже его объявили кулаком, потому что он был самым богатым в селе.

Надо сказать, что мой отец происходил из зажиточной семьи. Мой дед, Пётр Леонтьевич, который умер от голода в 1933 году, имел 50 десятин земли и стал в конце XIX века беднее только потому, что он должен был эту землю разделить между своими старшими сыновьями и остался с маленьким куском земли. Потому что таков был обычай: делить землю между детьми. Поскольку мой отец был младшим сыном, то при нём жил и его отец, а мой дед Пётр Леонтьевич.

Когда началась коллективизация, то — я так себе представляю — некоторые люди знали, что скоро будет коммунизация, и дёшево продавали свой инвентарь. Мужики, которые были организованы и которые не обращали внимания на то, что там будет в будущем, а жили сегодняшним днём и заботились о сегодня, — они просто дёшево скупили этот инвентарь и потому так много его имели. Это мои выводы из того, что я слышал позже. Моя мать не могла мне этого объяснить и, помню, дядя Денис, брат моего отца, тоже не мог этого вопроса объяснить. Они говорили, что всё время существовала угроза коммунизации, о ней говорили постоянно, но хозяева на это не обращали внимания — они просто хозяйствовали, работали на земле, имели свои планы и старались их выполнять. Тот, кто хорошо работал, тот и жил зажиточно, а те, что работали не очень усердно, жили себе как-нибудь на земле, которая зарастала сорняками, а они едва себя прокармливали.

Я вспоминаю, какова была реакция отца на то, что в наш двор приходила бригада большевиков, которые организовывали колхозы. Отец не хотел идти в колхоз. Он был из тех, кто в колхоз не пошёл, а пошёл на каторгу. Однажды — я уже помню этот эпизод — где-то в начале 1932 года пришли забрать коней. Четверо — двое из нашего села, а двое активистов из сельсовета. Секретарь сельсовета с наганами за поясом. Отец сказал, что он не будет отдавать коней. Они спросили, как это он не будет отдавать? Отец сказал: «А вот так!» Взял лопату — и они попятились со двора. Мать к отцу, а он с лопатой на плече обошёл вокруг хаты. И пока он обошёл, активисты сбежали со двора. Больше они за конями не приходили.

Но вскоре они пришли забирать самого отца. 16 ноября 1932 года целая ватага этих разбойников пришла в хату, арестовала отца, отвезла в сельсовет, а потом в соседнее село. Через неделю судили его под предлогом невыполнения хлебосдачи. На самом деле он её выполнил вдвойне, но его осудили на 10 лет заключения. Сослали его на строительство канала «Москва — Волга», где он и умер от истощения. Как свидетельствовали люди из соседних сёл и двое из нашего села, которые тоже были осуждены, выжили и вернулись, отец организовал или принял участие в побеге из того лагеря. Они сначала бежали в леса где-то на север от Москвы, а потом повернули на юг, и тут их схватили. Их по дороге очень били. Они были доставлены назад в лагерь очень истощённые. Отец от того побоя уже не оправился, так и умер от истощения и — как я догадываюсь из рассказов — от гангрены, которая у него образовалась на ноге вследствие тех побоев. Итак, он умер в Пасхальный Чистый Четверг 1933 года. Я посчитал — это, кажется, было 10 апреля.

Мы вскоре узнали, что отец умер, а нас осталось шестеро. Надвигался голод, но нам удалось выжить, потому что отец наш позаботился о нас... Шла тотальная экспроприация зерна, всех пожитков. Забрали у отца и велосипед, что был на ходу, а второй отец закопал в саду разобранным, в специальном ящике. Его тоже нашли и забрали. Отец спрятал три ямы с зерном. Мать знала, где эти тайники. Нас спасло в голод именно это зерно. Если бы не эти три ямы, у нас абсолютно не было бы шансов выжить, потому что всё было забрано. Забирали так тщательно, что даже на чердаке сметали помёт с зерном — это зерно со всяким мусором. Где-то там в кувшине была фасоль — забрали. Где была ещё какая-то горсть чего-то — вымели и позабирали. Но отец сумел спрятать зерно в трёх ямах. Две ямы были во дворе, и они их не нашли, хотя тыкали кругом железными прутьями. А одна яма была в поле. Мать рассказывала, что он применил такой хитрый метод: они тыкали под стенами внутри каждого помещения, а он отступал полтора метра от стены, копал яму и потом трамбовал её. А они посредине не тыкали, не могли догадаться, что яма именно под ногами, а не спрятана под стеной. Говорит, тыкали десятки раз, обтыкали всё помещение — и не нашли. Такая была маленькая хитрость, которая удалась. Так покойный отец помог нам выжить. Ему было уже всё равно, он умер, но нам приходилось очень тяжело.

Нам приходилось прятаться с тем, что мы едим. Потому что село вымирает, умирают люди — а мы не умираем. Активисты именно этим и интересовались. Я помню, как пришла во двор группа этих разбойников во главе с таким Вергуном Игнатом Макаровичем, первым партийцем в селе. Они все стали таким рядком, вызвали мать и допрашивают. Этот Вергун поставил вопрос так: «Где хлеб? Федора, где хлеб?» — «Какой хлеб, дядьку? Я не понимаю, о чём вы говорите». — «Ты мне не ври! Где хлеб? Ты посмотри, — а мы стоим рядом, — ты посмотри: у неё дети все живы, и никто не умирает. Значит, хлеб есть. Где хлеб?» — «Нет никакого хлеба!» — отвечает мать. «Пойдёшь в сельсовет». Повели мать в сельсовет. А это пять километров. Её там держали до вечера, пугали, наганом под носом водили. Она не призналась. Так обошлось, больше её не трогали. А хлеба не находили.

И ещё был один эпизод. Эти разбойники провели, так сказать, эксперимент, чтобы доказать, что мы едим что-то такое, что нас держит на свете. Это, очевидно, зерно, которое где-то спрятано и о котором мать не хочет рассказывать. Один из тех активистов пошёл в нужник и кочерыжкой достал экскременты, в которых видно было не полностью переваренное зерно. Наверное, оно было недостаточно истолчено в ступе, вот в желудке и не разварилось. Принёс на кочерыжке, поднёс матери это наглядное вещественное доказательство. Позвали всех: «Смотрите, они едят пшеницу, вот, посмотрите». И снова мать терроризировали и допрашивали, где хлеб. Так мать в дальнейшем пряталась от них, убегала где-то в кусты, когда они приходили, или в хате где-то пряталась. А мы закрывали двери. Они окна, к счастью, не выламывали, потому что если бы выломали, то обнаружили бы мать и потом снова забрали бы в сельсовет, зачем она закрывает двери. Мы кричали, что матери нет дома, а мы не откроем. Ну, они стёкла вынимали, кричали в вынутое стекло, а окна не выламывали: «Откройте двери!» А мы не открывали. Потому что мать сказала ни за что не открывать. Боялись страшно, но не открывали. Вот таким способом выжили.

Дед мой жил не при нашей семье, а у дяди, то есть у своего сына, Дениса Петровича, который был старше моего отца. Дядя Денис, детей не имея, сбежал от этого насилия. Бросил жену, отца и мать (мать, то есть бабушка моя Лукия, тоже там жила) и не появлялся некоторое время. За это время дед Пётр умер, мы его похоронили. Я эти похороны помню. Умер он в девяносто лет. Он был пожилой человек. Что-то он ел, была у них какая-то еда, они спрятали пшеницу, доставали и ели, но из-за преклонного возраста он не мог выдержать того полуголодного существования. Он не выдержал — умер. Некому было его хоронить. Невестка, то есть жена моего дяди, которая была дома, не хотела хоронить. Так мать моя взялась похоронить его, хоть мы жили в другой хате. Мать позвала нас, старших: меня и старшего брата Михаила, двадцать второго года рождения. У нас была такая ручная тележка на двух колёсах. Завернули деда в какое-то тряпьё, положили также две лопаты на ту тележку, чтобы закопать, и так повезли вдоль села. Людей нет. Не к кому обратиться. Мать говорит: «Может, кого-то попросим, чтобы нам помог похоронить, ведь надо же копать яму». На краю села стоит мужчина у ворот. Мать обращается к нему: «Дядьку, пойдёмте, помогите нам похоронить». — «Никуда я не пойду — я и сам туда посматриваю. Я сам еле живой». Вот мы докатили ту тележку до кладбища, выкопали какую-то такую совсем неглубокую ямку и положили дедовы останки. Закопали сами. Мы это делали полдня, потому что очень мы все ослабли, полдня этим занимались, до вечера. Еле мы это сделали. Так мы похоронили деда, который умер с голоду. Это эпизод из голода.

В некоторых соседних сёлах людоедства не было. А в моём селе было. Это был факт, так сказать, очень резонансный на всю округу: женщина зарезала дочь. А было это так. Дочь была семнадцатого года рождения. Звали её Елизавета. Она была красивая девушка, шестнадцати лет. Она ходила в Кичкас раз в неделю. Кичкас — это сегодняшнее Запорожье. Так тогда называли ту сторону Запорожья. А там строили плотину. Муж этой женщины и три сына, которые были ненамного старше нас, где-то десятого года рождения, — все сбежали из дома и где-то там работали на той плотине. И тем выжили, что там работали, потому что им там давали какую-то небольшую порцию, какую-то еду и что-то в придачу — горсть крупы или ещё что-то. Задача этой Елизаветы была (она единственная дочь была, а то всё братья) принести что-то от братьев себе и матери, чтобы не умереть с голоду. Вот она и ходила пешком в Запорожье — это так напрямик полями километров 45–50. За день дойдёт, за день придёт. Ну, что-то долго её не было, несколько дней. За эти несколько дней мать сошла с ума от голода. И когда дочь пришла с какими-то пожитками, тогда, как догадываются, она набросилась на неё и зарубила топором. Отрубила голову, бросила в колодец и принялась варить мясо из неё. Это мясо сложила в два котла. Как потом стало ясно, она наелась того варёного мяса и тут же умерла. Люди заметили, что она что-то долго не выходит из хаты. Соседи позвали, как говорится, понятых, чтобы не самому заходить в хату. Зашли — она была мертва. Увидели, что это человеческое мясо, все признаки были. Заглянули в колодец — нашли там голову. Один из тех активистов, который перед тем ходил по селу, выметал остатки у каждого хозяина, что умирал от голода, теперь тоже умирал с голоду, потому что ему уже не давали ничего из тех продуктов, нечего было брать. Власть уже им не занималась, он погибал с голоду, и когда увидел это варёное мясо, начал его тут же, на глазах у людей, есть от этого голода. Тут появились представители власти, схватили его как соучастника преступления, но пока довели до сельсовета, он умер.

Это был человек по фамилии Козинка. Я даже помню, как этот Козинка уже как проситель пришёл к нам во двор и просил что-нибудь дать. «А ты же, — говорила ему мать, я это хорошо помню, — а ты же сам вот забирал у людей». — «Забирал, — говорит, — я виноват, но ты же видишь какой я теперь, дай мне что-нибудь». — «Что же я тебе дам? — говорит мать. — Я тебе дам горсточку зерна кукурузы — что тебе с неё?» — «Да дай, а я побью его молотком, сварю и съем». Откуда ни возьмись старшая сестра Елизавета — ей уже было шестнадцать лет, она хорошо помнила, кто ходил и как они выметали и выбирали всё со двора, корову забрали и всё. Старшая сестра говорит: «Не давайте ему ничего — прочь со двора!» И вытолкала его в плечи со двора, того слабого человека, голодного. А вскоре он съел кусок того человеческого мяса и умер.

Вот такие эпизоды из голода я помню. Память, наверное, хорошо работала, потому что это было очень обострённое чувство: что бы его съесть, чтобы не умереть с голоду. Итак, мы пережили очень тяжёлое время.

В. В. Овсиенко: А в какое время года это было?

П. П. Разумный: Это было в 1933 году, начиная с зимы и кончая... Дед умер 10 мая, ещё голод продолжался, потому что в мае ещё нечего есть. Хотя рожь уже выбросила колоски, но активисты ходили ловили, кто колоски брал — страшно били детей, кто колоски собирал. Страшно били детей кнутами. Они на конях были, как вот в кино показывают. А две семьи даже выселили в Коми АССР за то, что рвали колоски — под предлогом. Потому что был план: две семьи из села надо было выслать. Не знали, кого схватить, а тут на тебе: одна женщина нарезала колоски — её хап с двумя детьми и выслали. И один мужчина тоже послал детей за колосками, и его схватили. С женой и детьми выслали. Тогда две семьи выслали. Эти две семьи вернулись все живые из той ссылки. Они оттуда сбежали. Их привезли в Коми АССР и бросили где-то там на пустыре. Они побрели, где-то там в сёлах перебыли, кто-то их там подкормил, и так шли пешком, до Москвы дошли и пришли пешком аж сюда. Уже по более тёплому краю шли. Там были более богатые люди, которые давали им немного еды, потому что это были маленькие дети и женщина.

Вот с зимы 1933 года был голод в селе такой, что люди начали пухнуть и умирать. До урожая, я бы сказал, до июня, потому что в июне уже появилась какая-то растительность, которую уже можно было есть. Из неё делали, как называли у нас, моторженики и липеники. В других сёлах это иначе называлось. Всякая такая смесь травы с чем-то там. Где-то, может, какое-то зёрнышко. Всё это замешивали, пекли и ели. Ели лебеду, цветы акации. Они сладкие. И прочее, что можно было есть. Те эпизоды из голода надо описать. Я немного описал в своей биографии, как просил покойный Зиновий Краковский, но коротко. А таких деталей я не описывал, потому что это не было уместно в автобиографии.

Я хотел бы ещё вспомнить, как именно в голод я начал ходить в школу. Отец нам всегда твердил и мать говорила: «Я не оставлю детей неграмотными. Они все будут грамотные». Отец не осуществил этого, потому что его уничтожили, но он всё-таки помог нам, и мы все действительно стали грамотными. Четверо из нас шестерых получили высшее образование. Брат Иван был офицером в армии, а сестра Елизавета — медицинской сестрой. Все мы учились, имели какую-то специальность — учитель, инженер, так что завещание отца осуществилось без отца.

Мне не было 7 лет, как я начал ходить в школу. Учил нас такой Олесь Потапович Дергачёв, я бы сказал, украинизированный москаль. Из тех москалей, которых в XVIII веке пригнали этапом на Украину для освоения новых земель. Их, как у нас говорили, меняли на собак. «Это те, которых на собак меняли». То ли из литературы, то ли из рассказов это передавалось: «Это из тех, которых на собак меняли». Такое было к ним презрительное отношение. Потому что их часть села очень отличалась от украинской части. Там, где жили кацапы, которых на собак меняли, — там не было возле хаты ни одного фруктового дерева, а росли только случайные деревья: где-то там клён сам посеялся, акация — и голая хата. У них почти так же до сих пор. Правда, они почти все разбежались по городам. Но те, что остались — всё равно возле их хат ну вдруг два дерева фруктовых — больше нет. Там, где украинцы живут, там видно, что они хозяева, они знают, что детям нужно есть не только вишенки, вот и сажают деревья. Этим они отличаются.

Итак, из той когорты был мой первый учитель, который, кстати, до сих пор жив. (Рассказ записан 11 декабря 1998 года. — В. О.). Ему 94 года. Я у него несколько лет назад взял интервью. Я побоялся, точнее, не решился задать ему главный вопрос, хотя он мне частично ответил: не жалеет ли он, что участвовал в экспроприации в селе, помогал тем разбойникам ходить по селу и терроризировать людей?

Как он это делал? Непосредственно сам он не участвовал, скажем, в протыкании железным прутом земли вокруг хаты, в поисках тех ям, где должен был быть хлеб. У него было ружьё, и он ходил следом за этой командой разбойников. Он знал, к кому идут, потому что ходили не ко всем подряд, а выбирали, кто жив, кто имеет, так сказать, вид живого человека, к тому и шли, потому что там должен был быть хлеб, иначе он бы уже умер. Это была основная примета: если живы все дети, то туда надо идти искать, потому что у них есть хлеб. Так этот Дергачёв Олесь Потапович со своим ружьём всегда не доходил метров сто до хаты, где искали хлеб, и там будто разглядывал небо, где ворона летит, и время от времени стрелял: бабах, бабах. И этим напоминал, что они тут церемониться не будут — будут стрелять тех, кто хлеба не отдаёт. Это был его метод. Итак, если эти разбойники, эта ватага искателей зерна при деле, то Дергачёв их сопровождал так на расстоянии, стреляя в воздух, или если собака попадалась — собаку убивал. Убил и нашу собаку, между прочим, во дворе. Это уже был голод, и мать её использовала: мы ту собаку съели.

Что мы ещё ели такое нетрадиционное — я же не сказал, почему мы выжили: ранней весной, на Евдокию, вылезает из норы первый суслик. Старший брат Михаил умел хорошо их ловить. Мы их ловили и ели. Они очень вкусные, я помню. Думаю, что и сейчас их можно было бы есть. Они животные, которые едят траву, зерно. Совершенно чистые, красивые животные, грызуны. И мы ели их. Это было большое событие — когда поймали суслика, то мать варила целый котёл супа или борща, который съедали с большой пользой, потому что это мясо. Это одна из статей, которая дала нам возможность выжить. Ловил сусликов старший брат, а я был только связным. Он поймал — я тогда бегом в хату, приносил. Брат был удачливым ловцом. Ему удавалось их ловить почти каждый день. Было трудно найти нору, где они живут или где вылезают. Это самое главное было — найти, а если найдёт, то уже три дня будет ловить, но поймает его. Это был способ выливания, но трудно было воду носить. У нас их выливали и позже, когда уже не надо было их есть.

ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Так вот, я хотел сказать, как нас учитель, Олесь Потапович Дергачёв, учил. Это были первые уроки, как себя вести при советской власти, какие граждане должны вырасти при советской власти. Школа была в хате дядьки, которого выгнали, и он куда-то подался на Кичкас (Запорожье). Первый вопрос был: «Дети, кто знает, кто слышал, что кто-то из родителей, отец или мать, брат или сестра что-нибудь говорили против советской власти?» На этот вопрос никто никогда не отвечал, потому что было непонятно, что значит против советской власти. А он каждый раз спрашивал. Правда, он никогда не расшифровывал детям этот вопрос на примерах, но всегда спрашивал это. Я теперь думаю, что его обязывали этот вопрос задавать. Он всегда был одинаковым, и всегда на него никто ничего не отвечал.

Но второй вопрос, который он задавал, — это: «Кто видел, или может слышал, как кто-то из родителей прятал хлеб?» Молчат. Ну, хлеб — это зерно: пшеница или ячмень, или что-то другое. Поднимает руку такой Миша Мостовой — потом он умер с голоду, все пятеро детей умерли, и отец их умер. «Я хлеба, — говорит, — не видел, а зерно видел, как прятали родители». Рассказал где. Тогда наш учитель, Олесь Потапович Дергачёв, закрывает нас на щеколду: «Сидите, читайте!» И пошёл туда, где зерно прятали. Очевидно, позвали кого-то из сельсовета. Через час-другой видим: едет воз, на возу какие-то мешки. Значит, зерно нашли. И ведут того дядьку за возом. Идёт тот дядька, два вестовых из сельсовета сопровождают его.

Вот такие у нас были ежедневные упражнения на «кто что видел». Второй раз тот же Миша рассказал, как его сосед через дорогу, по фамилии Лляный (или Льняный), прятал в стоге соломы на огороде плуг. Это равнялось зерну — плуг надо было сдать в колхоз. Сам не идёшь в колхоз — а плуг сдай! А он не сдал, а спрятал. Тогда наш Олесь Потапович Дергачёв тоже запер нас и пошёл в сельсовет. Тот плуг на возу везут, а Лляного ведут. Идёт он за возом пешком, за ним идут вооружённые стражники.

Так что рождались павлики морозовы везде.

Я спрашивал в своём интервью Олеся Потаповича: «Почему вы участвовали в этом? Вы могли и не участвовать». — «Не мог я не участвовать». — «Почему? Другие же не участвовали?» Назвал я таких, что не участвовали во всём том, хотя у них забрали всё. — «Ну, что ж, — говорит он, — если бы я не участвовал, то и меня забрали бы». Такой у него был аргумент. «Ну, — говорю, — вас забрали бы или не забрали, но вы поспособствовали тому, что те люди умерли с голоду». — «Ну, такое время было, — и разводит руками. — Потому что если бы, повторяю, я не участвовал в этих походах по селу, то меня бы забрали. Меня бы уничтожили, потому что мой отец был объявлен кулаком».

Но я не осмелился спросить главное, потому что тут пришла его дочь, а она была большая активистка. Она немного младше меня. Была в райкоме, или как это называлось?

В. В. Овсиенко: Райком или райисполком.

П. П. Разумный: Райком — это те, что там служат. Но были нештатные активисты, с десяток человек. Та дочь пришла, глянула косым глазом — потому что она знала о моих настроениях. Я не хотел при ней спрашивать, потому что она могла броситься на меня, такая она неуравновешенная. Так что я не спросил главного: не жалеет ли он о том, что лишал людей материальных средств и полсела вымерло с голоду? Я не спросил этого. Если доживу и если он будет ещё жив, то поеду и спрошу. Должен спросить, потому что это для меня важно.

Это вкратце о моём обучении в младших классах.

Нас переводят в школу в соседнее село, и я впервые увидел, что в соседнем селе вымерло людей больше, чем у нас. Соседнее село называется Крутое — это старое село, не переселенческое, а коренное. Там я увидел хаты, в которых люди вымерли полностью или их выселили.

Кажется, нашему селу ещё повезло, что к нам прислали только одну семью кацапов. Их иначе не называли, только кацапы. Не русскими, не москалями, а кацапами. В хаты, которые опустели от людей, что поумирали, сбежали из села, или их выселили, поселяли кацапов. У нас появилась только одна кацапская семья. Но в соседнее село Крутое, куда я ходил в школу в 3–4 класс, — полсела кацапов наехало. Я впервые увидел их. Такие долговязые какие-то, в лаптях, в каких-то таких ужасных, жалких зипунах. И самое главное — все громко матерились. Я впервые услышал эти непристойные слова, которые идут из уст людей так, будто какое-то благословение. Потому что, я помню, в нашем селе дядьки прежде чем сказать какое-то непристойное слово, оглядывались вокруг, нет ли детей и женщин поблизости. И только тогда выдавливался из себя этот матюк, и таким тихим голосом. А тут я вдруг услышал, что матюк — что-то такое, как вот «добрый день», то есть привычное слово. Мы так на них засматривались и разглядывали их с близкого расстояния, как неизвестных людей, как какое-то неизвестное племя, которое очень кричит, матерится и суетится. Потому что они, я помню, занимались тем, что спиливали и пилили вдоль деревья, даже осокори, которые росли в старых сёлах. Поспиливали их на доски. Они сделали такие специальные приспособления, пилили и страшно громко постоянно и всегда матерились. Их предприятие было во дворе школы, так что мы всё это слышали и на перемене, и перед учёбой, после учёбы. Было довольно интересно видеть этих новоприбывших людей.

В последующие годы, в пятый и другие классы, я ходил в школу ещё в другое село, уже дальше.

В. В. Овсиенко: Как оно называется?

П. П. Разумный: Село Безбородьково. Я туда ходил до конца школы. Ежедневное хождение 5 километров туда, 5 километров назад. Тяжёлое было дело. Мы часто были полуголодные, но выдерживали, потому что хотелось учиться. Я помню, что больше всего, чему я учился в школе, — это перечитывал книги из школьной библиотеки. А было там, как я впоследствии оценил, глядя на уже послевоенные библиотеки, довольно много хороших книг. Я, помню, прочитал Майн Рида на украинском языке, Жюля Верна и Диккенса на украинском языке я читал, хоть я мало что там понимал, только сюжет. Вальтера Скотта, помню, на украинском языке я читал. Эти книги, переведённые с английского, с французского, абсолютно исчезли после войны. Я их в библиотеках уже не видел.

Учился я так себе, посредственно, но не хуже всех, я бы сказал, на четвёрки. Тогда четвёрку обозначало слово «хорошо». Я думаю, на четвёрку учился стабильно. Тогда в табелях была такая графа — «особые наклонности к отдельным дисциплинам». Мне учителя всегда писали: «К украинскому языку». Очевидно, я был просто начитанный. Учителя это знали, а может, это проявлялось в моей речи. Я не помню, чтобы грамматику знал хорошо. Ещё помню, что когда поступил в институт, то быстро ознакомился с украинской грамматикой, и она мне не была трудной. Я восстановил эти знания.

В. В. Овсиенко: Вы когда окончили школу?

П. П. Разумный: Я бы сказал так: я бросил школу в 1941 году.

В. В. Овсиенко: А сколько классов окончили?

П. П. Разумный: Я не окончил 9 классов.

В. В. Овсиенко: Почему?

П. П. Разумный: Потому что я бросил. Я скажу так: дожились мы до такой нищеты, что моя работа должна была быть уже подмогой во дворе — ну, не во что обуться, нечего на себя надеть. Вот старший брат как-то окончил школу с большими трудностями, с большой бедой — педагогический техникум. Его направили на работу куда-то в Магдалиновский район, в районо там что-то делать. Но он не поехал. Я теперь понимаю, почему он не поехал. Я бы сказал, что он в полном смысле слова был без штанов. Абсолютно ободранный, обшарпанный. Ему не в чем было появиться на людях. Так что сговорился с одним своим соучеником, с которым вместе ходил в школу, и они сбежали куда-то на Кавказ.

В. В. Овсиенко: Как имя брата?

П. П. Разумный: Михаил. Теперь покойный уже. Сбежали на Кавказ. Так вот сейчас убегают бездомники. Они видят, что дома надо всё бросить и работать в колхозе. Он этого не хотел. Так он рассказывал позже. Но надо же как-то жить. Подались — кто-то им рассказал, что на Кавказе легко жить. Где-то они странствовали, где-то подрабатывали. Собирали цитрусовые, как он потом рассказывал. Война его застала на Северном Кавказе. А сюда уже немцы пришли. И он с Северного Кавказа в 1942 году осенью пришёл пешком аж до дому. А я уже был в Германии к тому времени.

Итак, я бросил школу в 1941 году. Просто нищета допекла уже до того, что нет сил держаться. Идти в школу и ничего не есть или... штаны по колено, нечего на плечи взять, потому что мать сама не могла нас обеспечить всем этим. Жили с огорода. Платили тогда на трудодни по 300 граммов зерна — если платили. Мать за день не зарабатывала и трудодня, как зарабатывали те, что были на постоянной работе. А такие, как она, зарабатывали, как это называлось, «50 сотых», полтрудодня, а 70 сотых — это уже много. Я сразу пошёл к телятам. Ухаживал за телятами с одной старшей женщиной. То есть больше помогал. Сразу пошли мне трудодни, начали давать на трудодни какое-то зерно. Принесу килограммов пять зерна, толчём, едим кашу. Младшие — брат Степан (1928 года рождения, позже стал инженером на железной дороге), сестра Екатерина (1930 г.р., позже стала врачом) ходили в школу, а я бросил. Как-то я угадал её бросить, потому что война началась в 1941 году, так что уже никто в школу не ходил. А при немцах школу возобновили на один месяц, но потом распустили и не было её во время войны.

То есть я уже стал в семье кормильцем. Это уже было огромное облегчение, потому что я зарабатывал на себя и немного на братьев, на сестёр, а мать на себя зарабатывала, то есть можно было как-то прожить. Легче стало. Я хотел пойти в ремесленное училище, потому что тогда они создавались. Меня не отпустили, потому что пускали тогда тех, кто совсем не учился, а я учился на четвёрки. Таких директор не отпускал. Это было и позже, и после войны такое было, что кто хорошо учился, того никуда не отпускали. А кто плохо учился — иди себе в ремесленное училище! Меня не отпустили. Я был разочарован этим, и это была одна из причин, почему я бросил школу. Я бы сказал так, что мать способствовала этому, а я не возражал.

ВОЙНА

Чутьё не подвело меня, потому что та школа через два месяца закончилась, а на каникулах началась война.

В. В. Овсиенко: Когда к вам пришли немцы?

П. П. Разумный: К нам в августе. Когда началась война, я уже был полноправным работником в семье. Приносил доходы в дом, хотя денег не было — были трудодни. Но я уже живо приспособился к тому, к чему приспособились колхозники: воровать. Если можно украсть — воровал где-то там то или другое, или третье. Словом, учился жить по советским законам. Вижу, что старшие воруют — и я с ними вместе.

Я собрал ватагу ребят, пошли мы в лесополосу играть в войну. Видим через пшеницу, через поле всадник к нам скачет. Конь уже, видно, уставший был, скачет неохотно из соседнего села напрямик, не по дороге, а прямо через пшеницу. Доскакал до нас. Мы были на краю села на дороге. Он, не переводя духа: «Война началась. Война с немцами. Немец напал». И поехал в контору рассказывать. И мы за ним пошли следом. Я ребятам говорю: «Этого не может быть — с немцами у нас есть договор о ненападении». Я уже читал газеты. У нас сосед выписывал и давал мне читать, и мы философствовали: кого там бомбили, где бомбы падали, про Лондон — там уже шла война. В 1939 году Польша была завоёвана. Война уже шла. Сообщали, как бомбили, кто и кого. «Это неправда, — говорю себе. Такой я философ тогда был и политиканствовал уже. — Этого не может быть, потому что был пакт о ненападении». Так его расхвалили, тот пакт, что в каждой газете рисунки, рукопожатия: подписали Молотов, Риббентроп, дружба, договор — всё такое. Дружба была. Пакт о ненападении был. И я не поверил на слово, но когда всадник рассказал мужикам, которые где-то там гуляли, лузгали семечки возле мастерской, потому что это было воскресенье, то я уже начал верить. Потому что мужики уже начали озабоченно об этом говорить между собой: «Война началась. Война началась».

Ну, война началась. Готовятся к эвакуации. Сначала скот. Посылают моего дядю Дениса гнать скот на ту сторону Днепра — это от нас километров тридцать. Там была сооружена паромная переправа, на паром скот загоняли и переправляли. А туда его гнали своим ходом. Мой дядя рассказывал, что скот догнал до Луганска, а там немцы догоняют. Он сбежал от того скота и вернулся назад. Бросил, потому что немцы их там «накрыли».

А тем временем председатель колхоза, который был из соседнего села, присылает ко мне вестового, чтобы я отвёз его, председателя, домой на «бидарке». «Бидарка» называется, двуколка такая. Я его отвёз домой, потому что это уже было позднее время. Я был такой послушный. Всегда что скажут — я сделаю. Надёжный я был работник, старательно делал всё, что мне скажут. Помню, как только вестовой пришёл, я тут же накинул на себя одёжку, взял кнут и почти вместе с вестовым пришёл. Председатель колхоза похвалил меня: «Вот с такими мы Гитлера разобьём!» Тот бедный председатель колхоза поехал в эвакуацию со своей семьёй. Запряг пару хороших коней, лучшую повозку снарядил, но когда выехал на запорожскую плотину, то в этот момент её взорвали, и он исчез там где-то в Днепре. Кое-кто уцелел, потому что взорвали только часть моста — машинное отделение, и именно там он погиб. Его фамилия была Гамзин, председатель колхоза. Так он погиб без войны, без немцев — от своих.

Был такой эпизод, уже с приходом немцев. Скот-то наши погнали, для нас это было незаметно — выгнали и всё. Но когда начали массово гнать скот из других регионов, то вы не можете себе это представить, это трудно описать! Это был сплошной, без перерыва между стадами поток коров, коней, овец. И свиней гнали. Свиньи быстро сбивали ноги, так их загоняли где-то в овраг, где можно было напиться воды, и они там лежали. Люди их воровали. И я в том числе воровал, пока они валяются. Тогда мы начали мясо есть, потому что оно паслось вокруг нашего села. Это сплошной поток скота, который шёл маленьким шагом, и шёл, и шёл, и шёл.

Как раз перед этим потоком, когда он ещё не шёл так массово, меня и одного дядьку посылают с фондовыми конями. Был такой фонд в каждом колхозе, десяток или больше коней, которых для войска кормили, их не имели права запрягать. Это были настоящие кони, красивые. Мы их объезжали, учили, чтобы они хоть не боялись хомута, но их нельзя было ни на какие работы брать. И вот вдруг их решили отвести в Верхнеднепровск — есть на Днепре такой городок — и сдать их в войско, потому что они были предназначены для войска. Мы запрягаем пару коней в гарбу, а гарба — это такая длинная решётчатая повозка для соломы, вы знаете. А у нас гарбы такие большие, каких я нигде больше не видел. У вас на Полесье нет таких повозок. Они едут легко. Ими возят солому и снопы — накладывают полно, да ещё и поднимаются такие два желоба, и она такая три метра в высоту гарба. Пара коней её тянет. Итак, к этой гарбе мы привязали вокруг десятерых коней. Ну, я помощник, а дядя Лука Юрченко коней не боялся, он верхом ездил на тех фондовых конях. Приехали в райцентр Солёное. Нас направляют в Верхнеднепровск. Нам в колхозе не сказали, куда дальше ехать. Дали нам в Солёном по буханке, такие красивые караваи, по полкилограмма топлёного масла — итак, дали нам паёк как таким, что уже будто мобилизованы.

Мы за день приезжаем в Верхнеднепровск. Там уже коновязи готовы, мы привязали, кормим коней, поим — такая наша работа. На второй день нам даже прислали концерт — артисты плясали, пели. А это кони со всего района. Я в своей жизни не видел так много коней, это сотни и сотни. И все кони лучшие — фондовые, специально их кормили, они не запрягались, только для войска.

И вот такой эпизод. Коновязи такие — сто метров, сто метров, сто метров. Полковник со «шпалами», как помню, сухопарый, с ним свита офицеров, какие-то гражданские ходят, осматривают коней. Возле них были ветеринары, в зубы заглядывают — конь дармовой, а ему ещё и в зубы заглядывают! Этот эпизод интересен тем, что было два выступления этого полковника перед нами, потому что за один день он не мог обойти всех коней, оценить их зубы, ноги и всё. Но в первый день он немного обошёл, коней рассмотрел, а потом собирает нас вместе и рассказывает нам: «Мы разобьём немца! Обязательно разобьём, потому что мы применили такую тактику: вот запускаем немцев к себе, тогда окружаем их и уничтожаем. Таким образом фронт продвинулся немного сюда, мол, по эту сторону советской границы, но это потому, что мы их запускаем, чтобы потом уничтожить. Таким образом мы их уничтожим». Некоторые дядьки, которые поверили этой сказке, говорят: «О, так они мудро делают — запускают их, а потом окружают и уничтожают!» Мой дядя не был такой наивный. Был молчалив, он махнул так рукой. А фронт ещё был далеко — немца и близко нет. А помню, самолёты летали прямо над землёй, таким бреющим полётом, вверх не поднимались, потому что вверху их уже немцы видели, а внизу они как-то ещё прятались за ландшафтом, их не было видно.

А на второй день, когда полковник уже осмотрел коней, то сказал так: «Эти кони, что вы привели мне сюда на осмотр, ничего не стоят, они никуда не годятся. Это не кони, а клячи. Забирайте их, ведите домой, кормите, чтобы они были пригодны служить в армии, и чтобы с их помощью мы разбили немцев, которые напали вероломно!»

И мы, эта ватага людей, с которыми были сотни коней, привязываем их к гарбам и едем назад. А когда уже ехали назад, то нельзя было ехать по дороге, потому что по всей дороге шёл скот, включая овец, и чтобы не сбивать ноги, то всё шло помаленьку — кони, коровы и овцы. Мы должны были съезжать с дороги и ехать где-то более чем за сто метров от дороги, чтобы не попадать в этот сплошной поток скота. Долго мы ехали полями. Крутили туда-сюда... Доехали домой, на следующий день я отдыхал, на работу не пошёл, потому что приехал из командировки, и меня не звали. Смотрим мы с младшим братом Степаном — самолёты летят с юго-западного направления. Летят помаленьку, жужжат, как вот мухи осенние, и такие какие-то, как вот у нас У-2, бипланы, с двумя крыльями, неповоротливые. Мы стали спорить, чьи это самолёты, потому что в газетах (а газеты же я читал и показывал младшему брату) были нарисованы самолёты — немецкие, румынские — какие они. Брат запомнил, что такие самолёты-бипланы — румынские. А я не запомнил. Он говорит, что это румынские, а я говорю, что нет, это советские самолёты, у немцев не было такого типа самолётов. Пока мы спорили, вдруг услышали свист — свист, бомбы падают на дорогу там, где вот скот идёт. И эвакуированные люди, которые почему-то через наше село бежали из Винницкой области, из Молдавии, из Николаевской области. Эти шесть самолётов решили разбомбить весь этот сплошной поток скота и людей. А на село ни одна бомба не упала — как-то всё поперёк дороги и под острым углом они падали. На дороге упали, как мы проследили, три бомбы, а остальные упали в поле, где росла суданка. Каждый самолёт только по бомбе бросил — такой был у них порядок.

С того дня движение скота и эвакуированных прекратилось, на дороге никого не было. Скот вообще прекратил движение, разбежался, а те, кто хотел бежать дальше, по дороге ехать уже не решались, а только полями и ночью, а днём сидели где-то там под деревьями, по рощам прятались. А немецкие самолёты летали, хотя они нас не трогали, но наблюдение вели.

Был такой эпизод мародёрства с моей стороны, если говорить сегодняшним языком. Кто-то там сказал, что где-то там в овраге овцы пасутся, которых пастухи бросили. Пошли мы втроём — я, брат мой младший и там ещё один — пошли посмотреть на тех овец, как они себя чувствуют. Поймали по штуке и тянем их так напрямик. Оттащили так уже, к селу приближаемся, когда какой-то шелест слышим. Оглянулись — прямо на нас летит самолёт. Так на нас спускается, уже видна та его рамка, через которую он прицеливается, длинные колёса-шасси. Это самолёт-разведчик, как я потом дал ему определение, он в газетах назывался «рама». И прямо на нас летит. Мы притихли, к земле прижались, а он летел, ну, может, сто метров от земли. Мы не успели испугаться, как он вывернулся, полетел вверх и ушёл. А мы овец не бросили. То есть он разглядел, что там нечего стрелять, и не стрелял. Рассказывают, что немцы стреляли во всё что попало — а этому не стоило стрелять, потому что увидел три овцы и ребят. Он спустился так низко, чтобы хорошо видеть. Такой вот эпизод мародёрства.

Мы наелись мяса и хлеба, потому что урожай уже был собран, заготовок советских уже не было, а пока немцы пришли, мы набрали хлеба по потребности — сколько кто хотел, столько брал. Так много было пшеницы на токах собрано, что её не разобрали. Брали умеренно или я не знаю, по каким признакам — по заработку ли, или что. Люди перестали брать. А когда немцы пришли, то наложили на тот хлеб арест, но это уже не было ни для кого никакой бедой, потому что каждый имел в хате зерна, сколько надо.

Ещё я бы хотел рассказать эпизод, о котором раньше намекнул. Он, может, не очень удачный. Как я стал украинцем, с чего это началось. Я помню, у отца по воскресеньям собирались члены его товарищества со своими жёнами. Бывало их 8–10, они все вместе выпивали бутылку водки, не больше — все десятеро пили, и выпивали бутылку водки. Были очень весёлые, пели и сетовали на то, что забирают хлеб, что всё забирают, потому что Украина всегда была... Помню, один постоянно цитировал: «Украина хлеборобная, немцу хлеб отдала, а сама голодная». Вот на такую тему всегда разговаривали, и это мне запало в голову, что Украина хлеб производит, а немец забирает. Какой немец, где немцы? Но когда уже немцы шли, то я думал, что это, наверное, те немцы, что вот сейчас идут.

По какому-то поводу пошли мы как-то в поле — дядьки, по-моему, решили посмотреть, как там пшеница собрана или как снопы лежат. Тогда снопов много было. Молотили немного, а то всё было немолоченое, но в копнах. И насобирали листовок. Один, самый грамотный, пока все собирали, начал громко читать: «Украинцы, жители Кривого Рога! Разбитые большевики, панически убегая, уничтожают плоды вашего труда». Это я восстановил точно или почти точно, у меня где-то это было записано. «Не давайте им делать это!» И рассказывают, как не давать: «Убивайте их, прогоняйте их, помните, что вам оставаться на этой земле, вам надо жить на этой земле и пользоваться её плодами. А без этого вы умрёте голодной смертью. Не давайте выгонять скот, жечь хлеб» и т. д. Вот меня это больше всего поразило: «Украинцы, жители Кривого Рога!» Я оглянулся на этих украинцев — это только на меня такое впечатление произвело, ни на кого больше. С того времени я помню, что мы украинцы, хоть и не жители Кривого Рога, но что-то такое особенное. Вот так.

Но вот немцы заняли Днепропетровск и приезжают в наше село на отдых. Это полное село автомобилей. А село наше было очень в деревьях — деревья возле каждого двора, и лесополоса вокруг села. В нашем селе можно было спрятаться — это был единственный способ маскироваться от самолётов. Могла бы, наверное, и дивизия спрятаться. В селе было автомобилей со 150. Были автомобили, а вооружения тяжёлого не было, только автоматы, пулемёты на некоторых автомобилях, а пушек и другого снаряжения не было, и снарядов я не видел.

Так вот этих отдыхающих немцев — это тоже меня поразило — каждое утро и каждый вечер собирают на сельской площади и они молятся. Их капеллан, как теперь я знаю, перед ними что-то говорит или читает-читает, потом становятся на одно колено, постояли-постояли, встали. Нам было интересно наблюдать. Вот уже мы знали: немцы каждый день дважды молятся.

Об этом уже какое-то понятие было, потому что, помню, мать-отец возили меня на Пасху святить кулич. Это в соседнее село, там был приход. У нас был священник из соседнего села, его жена-попадья была моей крёстной. Так что мой отец верующим был. Этого священника, кстати, активисты убили, и его жену-попадью, то есть мою крёстную мать, убили, ещё и насмеялись над трупами: сложили их так в непристойной позе. А убили так. Была у нас председатель сельсовета Петухова, кацапка из тех, что переселились когда-то из Белоруссии. Их называли «литвины», они на таком языке говорили, как вот белорусы говорят, на каком-то таком полукацапском. Очевидно, это были белорусы, но я это и до сих пор не выяснил. Их называют литвинами, и село называется Сурско-Литовское. Но они на русском языке говорили и сейчас говорят. Эта Петухова была вечно пьяная, пистолет подвязан к кожанке, непристойно материлась, била мужиков вот так ручкой нагана, когда ей что-то не нравилось. Такая была разбойница. Так она вызвала священника и поставила вопрос так, чтобы он прекратил править Службу Божью. Рассказывают, священник отказался, сказал, что будет служить Богу, и закон позволяет ему отправлять Службу Божью, и никто не может запретить. «Я тебя угроблю, поп!» — сказала она, и потом её цитировали. Действительно, в тот вечер пришло трое, убили попа и попадью, поиздевались над ними — и всё, после этого никто никого не искал. Знали, кто убил. Двое из них быстро покончили с собой. Один спился — так пил, что сгорел, а второй повесился. А третий, по фамилии Липка, и после войны ещё был где-то начальником милиции на левом берегу в каком-то районе — это можно выяснить, потому что это известно. Липка фамилия. Тот заслужил аж начальника милиции за такие подвиги. А священник был убит ещё до войны этими террористами.

Я, кажется, что-то начал уже о войне говорить. Так вот немцы приехали отдыхать, и нам было интересно наблюдать за ними. Однажды немец зовёт меня: «Komm! Komm!» Вытаскивает словарик и читает: «Золома». Я не разберу, а второй немец подходит к нему: «Солома». Где солома? Так я показываю где. Поехали, я показал, где солома. Был у нас недостроенный клуб — только стены из глины, и всё. Они настелили соломы и там спали. В хатах они не размещались, а спали все на соломе — тёплое время, дождей не было.

Потом был такой эпизод. Они пошли на молитву, а мы пошли пошарить по их автомобилям, что стояли. Я нашёл такую длинную и прямую саблю — не казацкую, а будённовскую. Я её взял, мы идём, нас целая ватага, и по очереди рубим деревья. Один дядька встретил нас, поругал и сказал немедленно положить назад, потому что нас немцы перестреляют. Я никуда не положил, а на чердак к себе принёс, и даже не знаю, где она, та сабля, делась. Я её тогда не искал, а немцы тоже не искали.

А то ещё раз, помню, немцы меняли — ничего не забирали у нас, но меняли яйца на зажигалки, на камушки к зажигалкам. Так мы должны были принести сколько-то там яиц. Если хочешь иметь зажигалку, то неси сюда яйца. Носили им яйца, меняли.

Колхоз ещё же был, была небольшая свиноферма. Я помню, они первым зарезали и привезли на кухню хряка. Не кабана, а хряка убили, и он пошёл на кухню. Так даже дядьки удивлялись и смеялись, как они хряка едят, потому что дядьки никогда бы не ели, у хряка нет вкусного мяса, а такое какое-то с запахом. Так немцы брали из колхоза, но не у дядек — не было такого, чтобы кто-то у кого-то что-то взял. Говорят, какие-то там немцы были в соседних сёлах, что кур ловили, не хотели ничего, кроме кур. А у нас немцы этим не занимались.

Основная масса немцев уехала из села, осталось немного. Была ремонтная мастерская в селе, где-то там десятка два немцев, которые, очевидно, коммуникации поддерживали, между сёлами прокладывали провод прямо по земле. Это телефонная связь. Они ремонтировали пулемёты в нашем селе. Там было такое место с земляной насыпью, и в ту насыпь они стреляли. Там они какую-то линию рисовали и по той линии стреляли. А мы разевали рты и бегали вокруг них, чтобы посмотреть, как это делается, и нам каждый день предлагали: а ну-ка постреляй — ты постреляй, ты постреляй. Кто только не хотел, тот не стрелял. Нажимать на гашетку и — р-р-р-р — это было так интересно из пулемёта пострелять! Они были такие дружелюбные — никто им ничего не вредил, те коммуникации никто не рвал, и никаких репрессий со стороны немцев я не помню.

Образовалась комендатура в соседнем селе, там где сельсовет, так мы обязаны были из каждого села дежурного туда посылать. И меня посылали, потому что я самый послушный и самый умный иногда. Я там бывал еженедельно при том коменданте. Он посылал с пакетами. Я брал пакет за пазуху и верхом на коне на таком импровизированном седле со стременами ездил выполнять это. Раз в неделю случалось ездить в соседнее село на маслозавод. Была записка, чтобы этому коменданту давали полкилограмма масла в неделю. По этой порции привозили и вручали. Там не было такого, что бери сколько хочешь, а брали ту порцию, которая им полагалась. Я представляю себе, сколько бы советский комендант себе оттяпал.

Помню, зима 1942 года была такая суровая, что тем немцам было страшно тяжело. Это были, очевидно, тыловики, а не те, что на фронте. Одеты они были в свои шинели, и они просто-напросто гибли от того холода. Только что — и в хату. Забегали в первую попавшуюся хату, грелись, жаловались, что «холёдно-холёдно». Холод парализовал их, потому что это было для них неслыханно. А зима была суровая, и очень много снега было.

Помню такой эпизод. У нас завелось, известное дело, сало. Этого ещё без отца не было, чтобы у нас было сало. Я говорил, мы использовали доходы от того скота, который кругом бродил. Пришло два немца в хату зимой 1942 года и показывают свиток грубой, как брезент, материи, хоть она какая-то такая и мягкая, и довольно толстая. И хотят за ту материю сала. Мать посмотрела, выйдет ли из этого что-нибудь, прикинула, что будут штаны, которые она потом мне сшила. Мать открыла такой большой ящик, полный солёного сала. Немцы говорят, что три штуки. Это три четвертины сала. Мать даёт только две. Немцы настаивали на своём, мать не уступала. Пришлось согласиться.

В. В. Овсиенко: Пётр Разумный. Кассета вторая, 11 декабря 1998 года.

П. П. Разумный: Взяли меня на работы, связанные с налаживанием дорог. Дороги были, известное дело, в ненадлежащем состоянии, потому что их разбили во время больших переходов после начала войны. Нас послали на дорогу Днепропетровск — Кривой Рог, чтобы мы там подправляли её, подсыпали щебень, песок нам подвозили. Мы этим занимались, правда, на своём содержании, немцы нам только привозили воду и руководили этими делами, а мы харчи брали из дому. Работали посильно, никто не пытался норму нам дать или требовать, чтобы мы делали обязательно сколько-то там — просто так помалу работали без всякого насилия над нами, работа шла помаленьку.

Кажется, тогда я впервые почувствовал, как я одинок на свете. Помню, залез я в камыши над речкой, и стало так на душе грустно. Я подумал, что я в мире один со своими проблемами, как сегодня говорят, и что мне никакая сила не поможет — только сам себе. Какая-то грусть на душе. Помню тот эпизод как ощущение новой жизни, которая уже мне настала, потому что я уже подрос, подросток — 15-16 лет уже мне. Я почувствовал какую-то такую ответственность перед будущим и было ощущение, что я один, один... Страх перед будущим... Я бы назвал это, что так я в себе проснулся, но это ненадолго.

OSTARBEITER

Нас вдруг отпускают по домам, и отпускают, как потом оказалось, для того, чтобы потом мобилизовать в Германию. На каждое село было назначено определённое количество людей, их надо было выделить. Выделяли сами, выделял староста в совете с другими. Я бы сказал так, что выделяли справедливо: принимали во внимание, сколько детей в семье, принимали во внимание, сколько парней, сколько девушек, потому что это было важно, сколько парней, сколько девушек. Позже брали подряд, но в 1942 году ещё, можно сказать, считали и комбинировали. Итак, было назначено на село четыре парня и две девушки взять, и жребий — это не был жребий, но только было определение — пал на меня, ещё на трёх парней и двух девушек. Мы, можно сказать, спокойно, добровольно поехали в Германию. Везли нас на возах, провожали, как в дальнюю дорогу провожают, всё село вышло провожать. На возы сложили свои харчи. Харчей было достаточно, напекли тех коржей, что не поднимешь. Что можно было взять, то взяли, а брать было что. Набрали с собой хорошие сумки, немцы-то побуждали к этому. Одежды, конечно, такой не было, были полураздетые. Нас привезли на станцию.

В. В. Овсиенко: Какое это было время года?

П. П. Разумный: Это было 22 июня 1942 года, ровно через год, как началась война. Нас привозят на станцию, там загружают в вагоны. В каждом вагоне два немца на гамаках висят в воздухе, а мы вповалку лежим на полу вагона. Мы взяли с собой некоторые вещи, чтобы подстелить. Немцы едут в отпуск без оружия и за нами присматривают, чтобы был порядок, чтобы не убегали, например. Никто не убегал, потому что немцы смотрели, и также не было настроения убегать, я помню. Я не собирался убегать, я думаю, что интуитивно угадал, что бежать некуда, надо ехать, потому что вот здесь, в Харьковской области возле Лозовой, ещё шли бои. Правда, в 1942 году они уже подвинулись дальше на восток, а зимой ещё шли бои. Я помню, даже немец рассказывал, что там бои, показывал: «Лозовая, Лозовая...» Рассказывал, как немцы день и ночь не выключают двигатели танков и автомобилей, потому что нельзя было на тех морозах запустить двигатель. А как наступление советского войска — нельзя двигаться, вот и день и ночь работали двигатели.

Нас привезли в Днепропетровск и в тот же день повезли в направлении Пятихаток. В Пятихатках мы были в тот же день к вечеру. Там нам организовали первую горячую еду. Нас выпускали из вагонов — немцы стояли сбоку и смотрели, чтобы никто не убегал. Нам сказали взять с собой миски. Подставлял миску, наливали туда горячей еды, это был какой-то суп. Мы ели с теми коржами, что были. Хлеба не давали, потому что хлеб у нас у всех был. Мы ели уже в первый день вечером, хоть мало кто хотел. В первый день мы почти не хотели всего этого, потому что уехали из дома, настроение — едешь куда-то, неизвестно куда, что это будет — аппетита у нас не вызывало. Помню, в Пятихатках почти никто не воспользовался, почти никто, выходили из вагонов, чтобы немного проветриться.

Я впервые увидел, как какие-то парни то ли симулировали, то ли изображали из себя сумасшедших, ненормальных. Они шли прямо на немцев, спотыкаясь, немцы их толкали, немцы их били, они падали и снова шли, вот так. Было это зрелище очень неприятное — это первое неприятное зрелище, которое я увидел, что над человеком совершают насилие без явной причины, потому что те люди проявляли себя как неспособные мыслить и управлять своими действиями. Таких я заметил двоих. Они хорошо получили по рёбрам. Они подставляли свои рёбра, и немцы не стеснялись по тем рёбрам пройтись сапогом, потому что они шли прямолинейно и хотели уйти, а этого немцы не позволяли. Итак, нарушали то, что было заведено, — никто никуда не идёт, а все едут в Германию.

На второй день, помню, нас так же остановили и кормили горячей едой в Шепетовке. Там некоторые уже начали есть, потому что не все так запаслись едой, а были такие, которых, наверное, из дома не снарядили, как следует, или не было кому дать. Так там уже ту баланду ели больше людей. На четвёртый день... Вот из Шепетовки до Варшавы доехали, наверное, за два дня, как я помню. И в Варшаве кормили нас так же. Было как-то так интересно, что в Варшаве поварихи были уже полячки, которые говорили на каком-то непонятном языке и как-то одеты были не так, как наши люди — чистенько и красиво одеты. У них были большие достатки, чем у нас, и до войны, и во время войны, очевидно. Помню такой чрезвычайно интересный эпизод, что вышли из вагонов девушки, парни, все молодые. А полячки были лет 40–50, не меньше, и они заманивали: «Идите сюда, убежим», «Idz tu — uciekaj ze mną!» Я не видел, чтобы кто-то воспользовался этим, но я думаю, что можно было бы воспользоваться таким приглашением сбежать, потому что немцы не так уж и присматривали, уже надзор был ослаблен, а нас было много, и движение было большое, что можно было бы отделиться от группы и сбежать. Помню, ко мне подошла одна полячка, дёрнула меня за плечо и говорит: «Где твоя грудь, где твоя сила, что ты такой слабый?!» — я маленький, наверное, был и на вид не сильный. Но было видно, это были только слова, что она меня за плечо тянет куда-то в другое место, то есть от группы оттягивает под тем предлогом, что она беспокоится о моём виде, который её не удовлетворял. Ну, а я как-то так к ней повернулся боком, отвернулся и на этом кончилось. Был там какой-то торг: те женщины, по непонятным для меня до сих пор причинам, хотели кого-то отделить и кого-то забрать с собой. Я думаю, не случайно, потому что это молодые люди ехали, а среди тех, кто это делал, как я помню сейчас очень точно, — молоденьких не было. А это всё — женщины, следовательно, может, такие, что и без мужей, потому что война прошла, сколько их уже поубивали и убийство продолжалось. Такой был в Варшаве эпизод.

Ровно через неделю, 29 июня, мы приехали в Галле. По дороге нас поражало: на переездах поезд останавливался. Люди ждали. Поражала какая-то их, как по мне тогда, праздничность: все будто в праздничной одежде. Все те женщины с колясками... Сначала я не понимал, что это за коляски, а это были детские коляски. Они нас разглядывали, как экзотических зверюшек, потому что это едет оттуда, с Востока, завоёванное племя. Какое оно было на вид. Их, наверное, интересовало, что это за молодые, красивые люди, как я сегодня думаю. Это были разного возраста люди, преимущественно женщины — и молодые женщины с детьми, старшие, которые присматривали за внуками своими, но тех колясок было так много с обеих сторон переезда... Это было зрелище — эти люди собирались, пока стоял поезд, чтобы нас разглядывать, а мы их разглядывали.

Наконец приехали в Галле. Парней здесь отделяют от девушек. В вагонах мы были вместе, так, как из села ехали, так и были. Я спал возле одной девушки, и так мы любезно обнимались-целовались, потому что это было как-то так, как когда-то на вечерницах, — без таких специальных намерений, а были какие-то такие любезные взаимоотношения. У меня было тогда детское представление об этом всём, но ведь — паренёк... Нас отделяют, мы проходим санитарную обработку. Раздевают нас, намазывают места, где растут волосы, таким вонючим салом. Мы прошли хорошую баню, душевую, нас начали группировать в небольшие команды. Мы там переночевали, вот искупались, переночевали, а на второй день нас уже группируют. Сорок человек нас берут и везут сорок километров на запад — городок Айслебен-Лютерштадт. Я когда-то сказал одному немцу, здесь в Киеве, что я был в Лютерштадте — Айслебен-Лютерштадт, он говорит: «А, Лютерштадт... Лютерштадтов по Германии сотни. Там, где бывал Лютер, там Лютерштадт в его честь. Такая привычка у немцев», — так мне объяснил этот немец. В этом Лютерштадте прежде всего заметили три огромные трубы, которые дымят — это было наше предприятие, которое, как выяснилось, плавило медную руду на полуфабрикат.

Нас поселили прямо на территории завода на трёхэтажных нарах. Поскольку мы свои продукты уже доедали, то нас кормили баландой и уже давали хлеб. Некоторые уже были хорошо голодны и это всё поедали. Я сначала не мог приспособиться к тому морковному супу, я не мог есть шпинат — ну не мог и всё, он мне был такой противный, как вот варёная лебеда. Не мог есть брюкву, но голод, правда, заставил через пару дней всё это поедать. Для нас такая еда была настолько неблагоприятной, что я чувствовал, что от той еды погибнешь. Это я впоследствии оценил, что это была лучшая еда из тех, что у меня были в жизни, где я находился на казарменном положении, то есть в Германии, в армии и в зоне — по три года я там был. Так вот здесь кормили лучше всего, то есть рациональнее всего. Та овощная еда действительно поддерживала. Овощная еда — не постоянная каша или кашевый суп, как в армии давали: плавает там где-нигде зёрнышко варёное, а то всё вода-баланда, а этот — густой овощной суп, сваренный на бульоне — был хорошей едой. Потом привыкли, было уже лучше.

Послали нас, как кого распределили: где покрепче, послали кокс разгружать из вагонов вилами в четырнадцать зубьев. Такие вилы, короткая рукоятка, так что надо не разгибаться, потому что если разгибаешься, то немцы кричат: эй, давай! Вагоны задерживать не можешь, кокс сбрасывай. Двери открываются на обе стороны, сбрасываем как можно быстрее. Вагоны, правда, небольшие, не такие, как у нас, и короче, самые большие на 22 тонны, а были по 16 тонн — это сравнительно малые вагоны. Итак, если махнул вилами аж до угла, то можешь бросить аж сюда. Меня, как среди них не самого крепкого, а, наоборот, может, самого слабого, как на вид и на кондицию, да и с дороги я, — меня туда не послали, потому что это была самая тяжёлая работа, действительно адская. Послали меня на так называемый шторц. Это была за территорией завода вот такая шлаковая гора, на которую вывозили расплавленный шлак и выливали там. Он там застывал, обливал колею с железными шпалами, и наша задача была тот шлак, который попадал на колею, на шпалы, сбивать ломом вниз, в пропасть. Сбивая его, мы постепенно удлиняли эту гору, потому что шлак шёл и шёл всё время, а потом каждые три дня колею подвигали ближе к пропасти, чтобы шлак выливался вниз. Это было наше задание: когда ломами по команде подвигали её — zwicken немцы называли. То есть когда лом подкладываешь и что-то двигаешь, тогда это называлось zwicken, есть такой глагол у них.

Итак, работа была сравнительно нетяжёлая, и то на воздухе. А такая гора высокая, что далеко видно, и внизу колея, идут поезда — в одном направлении медленно идут, потому что это на гору, а в другом направлении быстро, потому что это вниз. Там такой рельеф изрезанный, и вот всё зависело, потому что это паровозы таскали, а они не были такие мощные, как теперь. Когда эшелоны шли медленно, то мы разглядывали, что везут на Восток, потому что туда медленно шли, а на Запад быстро. Так мы и разглядывали: амуницию всякую везут. Однажды даже немцы рассказывали, что Гитлер ехал по той колее, потому что сначала ехали дрезины, потом пара вагонов, потом ещё пара вагонов, потом ещё пара вагонов — всё было такое запутанное... А в конце дрезины пулемёты стояли. Так это всё промчалось быстро, что мы... А немцы шептали: «Гитлер, Адольф Гитлер...» Или «Фюрер, фюрер...».

А руководил нами дед, инвалид такой, офицером он был в первую войну, без обеих ног, но на протезах, но ходил сам без палочки, Отто Ульрих. Он ко мне хорошо относился, потому что я там стал уже, так сказать, переводчиком, и по всем вопросам ко мне обращались, потому что я там какие-то слова помнил со школы, потом год прожил уже при немцах — что-то запомнил. Короче, имел какой-то набор слов, что можно было объясниться, поэтому я был за переводчика, потому что там сложных разговоров не было. И они меня посылали за кофе. Вот в определённое время через пару часов после начала смены был Frühstück — немцы садились, ели бутерброды, а мы ничего не ели, потому что мы тот хлеб, что нам давали утром, съедали ещё в казарме, и кроме того ничего не было, но кофе пили. Это был такой чёрный-пречёрный кофе, не натуральный, а какой-то сваренный из злаков, очевидно, из жжёного ячменя. Он был таким вкусным, что его можно было пить, как пиво. Они нам давали: пейте сколько хотите, только чтобы наливали в свою посуду. Один такой Kaffeekanne — такой высокий чайник — я приносил, поручали мне носить кофе. По дороге я же мог мусора набросать... Я приносил, ставил, они садились и ели. Будка такая, в ту будку я не заходил, нас туда не пускали. Нам нечего было есть, так мы должны были пить кофе, кто хотел, кто имел посуду, немцы наливали. Немцы присматривались к нам и иногда так тайно подкармливали — тот принёс кусочек бутерброда, тот бутерброд принёс. Подкармливали в первую очередь меня, потому что я был самый маленький. Тот Отто Ульрих, что руководил этим делом, два раза приглашал меня к себе домой. А дом его было видно с горы, он показывал мне. Вот так с горы видно сёла кругом, церкви в каждом селе. Приглашал меня домой, не боялся, это для них не было чем-то таким. Он, очевидно, был членом их партии, помню, носил значок члена национал-социалистической партии. Приглашал и там пытался расспрашивать о нашей жизни. Я рассказывал, как мог и что мог — позже-то я мог немного больше рассказать.

Работали с нами по очереди французы, бельгийцы — гражданские. В 1943 году — пленные англичане, когда Сицилию взяли. Когда дуче украли под тем предлогом, то именно в то время появились пленные англичане, которых захватили на Сицилии, очевидно. Это была небольшая группа, человек двадцать, они носили свою форму, сзади был нарисован квадрат. У французов был нарисован на форме пленных треугольник, у нас был знак «Ost». Хотя на работу не обязаны были его носить, но когда выходили в другое место, нас обязывали носить знак «Ost», мы пришивали. У меня есть фотография с тем знаком.

Тут интересно сказать, какой был у нас уровень свободы, это очень важно. Мы не были в концлагере, мы были в Arbeitslager, как называли они, и это было полусвободное существование. Мы могли после работы идти спокойно в город и в поле. Часто это запрещалось, но нам разрешал шеф, он имел какое-то влияние в своей партии в том городе. Он нам разрешал ходить, только упрекал, когда кто-то что-то воровал и попадался, или кто ломал деревья, вместо того, чтобы сорвать плоды, ломал ветки — это было такое.

Был такой интересный эпизод, о котором стоит рассказать, как один переводчик, Штефан, поляк, переводил то, что говорил шеф, — это отдельный разговор.

Итак, мы работали на этой горе, и это было нашим спасением. Там не было тяжело работать, там было красиво, мы всегда могли наблюдать, какой красивый немецкий пейзаж в тех местах — это такие невысокие горы, красивые леса, это такая синева. Для меня это было в новинку, потому что я жил и вырос в степи, такого не видел, и для меня это была экзотика наблюдать, какие красивые места есть на свете. Не видел я лесов, и мне всегда хотелось пойти в тот лес.

Поскольку мы вели такое существование, что разрешения у нас официального не было, но кто ходил, тому не перечили. Мы ходили по городу, подрабатывали у немцев, кому там надо уголь вбросить... Они подвозили уголь под окошко, ведущее в подвал, туда внутрь вбрасывали уголь, закрывали окошко, и там он хранился. Там высыпан уголь, там высыпан. Если мы шли, то немцы уже знали: «Komm, komm». Давали за работу кусок хлеба или и буханку, или давали карточку. Карточка, когда у кого была, на неё платили деньги. Я помню, мне платили, как малому, меньше всех, но это было 36 марок. На эти деньги можно было купить много хлеба, а если бы были карточки, то даже колбасы можно было купить. Позже мы и покупали. Когда американцы начали с самолётов бросать в виде экономической, так сказать, диверсии карточки на хлеб и на мясо, то тогда немцы засуетились. Они начали очень внимательно присматриваться, кто её даёт. А нам удавалось отоваривать карточки даже через немцев, потому что немцам доверяли, а нам не доверяли — видят, что остарбайтер, так где взял? А если полицай, то ещё и побьёт. Так что приходилось не полный лист давать, а обрывать. Так я говорю ещё раз, что мы подрабатывали, а как сезон, то рвали яблоки, груши рвали. Давали нам груш такую сумку, что и не поднимешь — неси себе. Только вот единственное было, что как увидишь полицая где напротив, то лучше зайди в переулок или куда-нибудь спрячься. Он не ловит, специально не гоняется, но если ты напротив, то он может спросить: «Ausweis?» — есть ли документ. Надо было Ausweis иметь. Полицаи за нами не гонялись, надо было только внимательно смотреть: если идёт навстречу — сверни в сторону в улочку или где под деревья, или где-то в сторону туда, и он за тобой не будет идти, хотя он и видит, что это что-то подозрительное. А полицай носил такую высокую кокарду, что видно было далеко — такая, как вот у Вильгельма II шапка на нём высокая.

Я приспособился: одной бакалейщице, фрау Кауфман, которая жила на Гиттештрассе, я каждый день приносил яблоки, которые я зарабатывал, отдавал ей все, а она мне давала крупы, вермишель, всякого такого — за те яблоки. И она хотела, чтобы я приносил, потому что она ещё потом кому-то отдавала. Так вот у немцев всё было по карточкам. Груши, яблоки — это всё должно было быть по карточкам. А когда нам это давали, то это тоже было нарушение, но другого выхода у них, видно, не было, потому что мы дармовая сила — на эти десять килограммов яблок мы работали несколько часов и зарабатывали их. А потом я ещё приспособился зимой. Зима там у них снежная, так что можно было ходить в яблоневые сады и среди той листвы искать яблоки, что падали, незамеченные сборщиками. Это была такая подмога витаминная, что вы не представляете. Сейчас не собирают тех мёрзлых яблок. Они маленькие, но вполне съедобные.

А потом мы научились не только зарабатывать, но и воровать. И немцы на это смотрели сквозь пальцы. У них по полям везде бурты с картошкой, морковью, свёклой, а в амбарах, которые также размещены на полях, были сложены снопы с зерном, немолоченые. Они как-то не спешили молотить, молотили его целую зиму. С одной стороны, полно зерна, метров 5–6 вверх наложены снопы, а тут молотилочка стоит, и они помаленьку его молотят целую зиму. А мы приспособились влезать в тот амбар, потому что там такая щелочка была. За пару часов намнёшь руками, только надо было тихонько это делать. Принесёшь несколько килограммов пшеницы — это уже что-то, потому что пшеница — это крупа. Долго варишь её, но варить можно было долго, это было зимой. Посреди комнаты, где были деревянные нары, стояла плитка, которая горела постоянно. Лазили мы по буртам, приносили картошку, прятали её под полом, а там двойное дно — прятали туда её. Немцы, которые за нами присматривали, прекрасно это знали, но никогда туда не заглядывали. Они же видели, что мы варим картошку, так мы же где-то берём её, ту картошку, видели, что пшеницы нам не дают, а мы её варим. «Откуда это?» — кричит один шуцман. — «Да нам один дал...» Покричал-покричал — это только форма, никогда они не искали. Я бы сказал, что отношение было снисходительное.

Однажды меня поймали на картошке. Ходили-ходили целую ночь, искали, картошки не хотим, пшеницы не хотим — наелись, хотим моркови. И искали морковь до рассвета. Возвращаемся, когда уже видно, идём через станцию, и тут нас полицай схватил на колее. Колея была под лагерем. Мой старший напарник Иван Карпенко из Киевской области, Макаровского района, побежал, а полицай как раз возле меня оказался. Я уже не мог никуда бежать, он же с пистолетом. Тот побежал, а он — бах, бах — вверх два раза выстрелил и остановился, и тот остановился. Он его за руку, меня вперёд пустил, пошли. Привёл к начальнику лагеря. Начальник лагеря герр Треплер выслушал, задумался, за щеку взялся, потом встал — а тот полицай рассказал, как кто себя вёл, мол, этот убегал, а этот не убегал. Так он тому по щекам раз-раз! Это ему за то, что убегал, а мне ничего. Посадил нас на три дня в карцер. В карцере кормили так же, как на работе, но там было холодно. Посидели мы три дня в карцере за такое дело и всё.

А бывало, нас ловили на картошке. Пошли мы картошку в буртах брать, и как-то долго её добывали, пока дорылись: мёрзлая земля, по картофелине тянешь-тянешь... Видим, с другой стороны бурта (а бурты такие длинные-длинные) какие-то там огоньки. Идут несколько человек, немцы. Как они нас заметили так далеко? То ли кто-то донёс, то ли кто видел. Нас четверо было. Идут другими рядами и вдруг напротив нас поворачивают прямо к нам, и — «Halt! Sonst werde ich schießen!» — «а то буду стрелять». Мы уже не убегали. «Руки вверх!» — подняли руки вверх. «Руки опустить, пошли». Привели нас к себе в будку, там тепло. Сел такой старенький дедушка, задумался. Ружьё у него стоит. «Ну чего вы вот пришли?» Тут я начал: «Да есть нечего, мы голодные, вот и решили...» — «И я голодный, хотя я живу здесь. Вам же дают, и мне столько дают, так я же не иду воровать», — в таком плане пожурил нас дедушка. Потом отпустил: «Идите домой». Такой был эпизод.

Но и другой эпизод был. Ребята из Михайловки — тут село такое есть — набросились на деда, который их поймал, ружьё у него вырвали из рук, бросили в сторону и бежать. Хоть бы разрядили. А тот, недолго думая, то ружьё схватил и достал их, хотя они далековато убежали: ранил их в ноги, не знаю, всех или двоих, их там тоже было четверо. Тогда два дня всем нам ноги осматривали, оголяли зад — нет ли где-то признаков того ранения. Я думаю, что немцы, которые осматривали для формы, увидели и промолчали, но никого не арестовывали именно за то, что ружьё отобрали и выбросили.

Единственный, кого послали в концлагерь — так это одного, который с девками снюхался, и где-то там у неё то ли переночевал, то ли переспал, то ли в кусты завёл её. Ту немку посадили отдельно, а его послали на три месяца в концлагерь. Три месяца концлагеря — это было страшное дело, полгода мало кто выдерживал. А этот выдержал три месяца и вернулся живой. Этот концлагерь равнялся смертной казни во время войны. Мы были в лагере труда, а не в концлагере. У нас были условия лучшие, какие можно было представить, потому что нам разрешался выход в свободное время за пределы лагеря, а немцы сквозь пальцы смотрели на то, что мы ночью ходили по полям, и что можно было стащить, тащили. Потому что те поля были полны картошки, свёклы, моркови, даже пшеницы, а некоторые находили даже фасоль — это уже были счастливчики, потому что фасоль питательнее, чем пшеница, и варится лучше.

Вот такой у меня быт в Германии был. В трёх местах я был. Один город — это был Айслебен, где производили полуфабрикаты, второй город — Хельбра, пять километров, — тоже полуфабрикаты, а третий город Хетштедт назывался, четырнадцать километров, где уже из этих полуфабрикатов плавили чистую медь, чистейшую. Такие цилиндрические формы, тигель, их заливали металлом, медью. Моя задача была огромной металлической железной ложкой брать из печи расплавленный металл и доливать в формы, чтобы был определённый уровень. Просто из крана нельзя было залить ровно, где металл падал, там образовывалась ямка. Чтобы не перелить через верх, должны были доливать металл этой ложкой. Я это делал, пока не обжёг себе левую ногу. Так обжёг, что аж три недели лечился. Вот как металл хлынул мне на ногу — это страшное дело. Хотя мы ходили в деревянных пантофлях, обмотанных онучами, — всё это прогорело, и я обжёг ногу.

Меня перевели на другую работу, электролиз назывался. Там путём электролиза из медных пластин выплавляли серебро, оно выпадало отдельными кусочками, а медь оставалась. Такие пластины краном подавали в бетонную ванну, где была какая-то кислота или смесь кислот (мы ещё в школе изучали электролиз), и на дно выпадало серебро. Этот бассейн с серебром охранял вооружённый шуцман, он пристально смотрел, чтобы никто ничего не вычерпывал из той кислоты. Это была тяжёлая работа, она была страшно вредная. Да и другие работы я выполнял, полегче. Другие работали в цементном цеху, тоже тяжёлая была Staub — такая тяжёлая пыль.

Нас там застало освобождение. Американцы пришли 14 апреля 1945 года, освободили наш лагерь. Мы, помню, утром 14-го (это была суббота) видели, как с горы шла колонна автомобилей. Тогда колонн не было, потому что немцы боялись на дорогу выехать автомобилем — самолёты летали и буквально охотились, кто появится на дороге, расстреливали его: то ли велосипедист, то ли мотоциклист, то ли автомобиль. Немцы не появлялись. А тут видим, целая колонна идёт — это, наверное, уже американцы, потому что немцы говорили, что американцы идут с Запада. Видим, немцы куда-то делись. У ручья, что протекал возле лагеря, ребята нашли брошенные пистолеты, патроны, подобрали всё это, потому что интересно — это немцы побросали, наши шуцманы. А выше нас был лагерь английских пленных. Мы были посередине, они были выше, а внизу был польский лагерь. Так они сначала открыли польский лагерь, мы увидели, как поляки вышли, а потом подъехали к нам. Мы побежали к воротам, хотели открывать, но американец говорит: «Убирайтесь» — наехал на ворота, раздавил их бронетранспортёром, железные стенки разбил. Мы жали ему руки. Там восемь человек было на платформе. Это была целая процедура, целый час жали руки американцу. Весь лагерь вышел, 450 человек, по-моему, там было — свобода!

Американцы отъехали, мы немедленно бросились через овраг на станцию — там была маленькая железнодорожная станция. Стояли вагоны, мы их начали открывать и то, что там находилось, присваивать, грабить. Ребята обнаружили, что там стоит две цистерны спирта. Начали спирт брать, всякую посуду искать и наливать. А уже были слухи, что этим спиртом травились многие, слепли многие, его называли древесный спирт, какой-то неочищенный. Помню, я тот спирт целую неделю даже прятать не хотел. Он был вполне приличный, люди напивались, а напившись ходили в немецкие дома, которые были поблизости, пытались грабить их. Американцы прекратили это. Мы убытки немцам делали, конечно, даже стали вооружаться. Я запасся спортивным пистолетом — длинный, и стрелял четырьмя патронами. Так красиво стрелял, что одна утеха. Это такие мелкокалиберные патроны. Нам разрешили грабить станцию целый день. Я там взял себе обувь, были там какие-то эвакуированных вещи, которые перевозили в другое место. Так я обулся, потому что был полубосой. Взял какую-то такую красивую шинель, подбитую мехом, какое-то пальто, как потом оказалось, женское. Всё, что под руки попалось, потому что этого всего много, и каждый тянет, мне попалось то, что никто не брал. Вот такое было. Оно и ненужное, потому что это было лето. Такое, как рубашка или что, не придумали взять. Я помню, как со станции вышел, так гражданские немцы нас окружили и на всё это смотрят с таким удивлением и завистью, потому что и они бы не прочь, но кто их туда пустит — в первую очередь мы бы не позволили. Американские солдаты сбоку стоят, даже на нас не смотрят, а мы всё это шмонаем. Как только я вышел с теми вещами, сразу переобулся, своё выбросил, а это несу, немка одна подбегает ко мне и говорит: «Да это женское пальто, зачем оно тебе?» Я глянул: «Ну, тогда бери», — отдал ей то пальто. А шинель ту я вёз с собой, она как раз как на меня была, небольшая, молодого, видно, офицера. Так у меня её потом отобрали советские солдаты. Я не воспользовался ею, потому что лето было, она ненужная была, но я возил всё это с собой.

На второй день американцы уже запретили шмонать, там уже не было ничего, так наши переключились на пьянство. Я ещё раз говорю, что целую неделю не брал спирта в рот, я просто боялся, так хотел увидеть последствия того выпивания. Потом начал и я пить, потому что было безопасно пить тот спирт. Нас начали подкармливать американцы. Привозили прямо под лагерь мясные консервы и раздавали их. Кто подошёл дважды, тот дважды взял по одной банке. Негр раздавал — тогда много было негров — американских солдат. А консервы были немецкие. Кто раз подошёл, тот раз имел. Хлеб нам привозили печёный, давали на неделю по буханочке.