И н т е р в ь ю К. И. М а т в и ю к а

(Исправления и дополнения К. Матвиюка 16.06.2006).

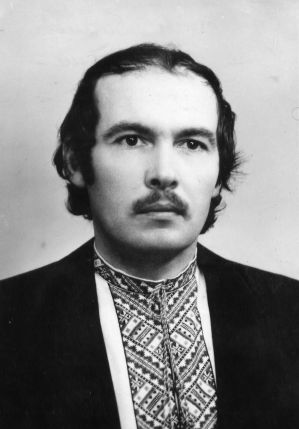

В.В. Овсиенко: 10 декабря 1998 года в Киеве на улице Киквидзе, 30, в квартире 60, мы ведём беседу с Кузьмой Ивановичем Матвиюком. Запись ведёт Василий Овсиенко. Сегодня День прав человека, я только что вернулся из Житомира, а Кузьма Матвиюк приехал из Хмельницкого.

К.И. Матвиюк: Моя фамилия Матвиюк, зовут Кузьма, по отчеству Иванович. Я родился 2 января 1941 года в селе Иляшевка Староконстантиновского района Хмельницкой, в то время Каменец-Подольской области. Мои родители — потомственные крестьяне-хлеборобы, они всё время, сколько себя помнят, жили в этом селе. И родственники мои вроде бы ни в каком другом селе не жили. Мой дед в своё время служил в царской армии, прошёл всю империалистическую войну. По рассказам, с войны он пришёл, так сказать, немного красным, потому что рассказывал в селе, как угнетены украинцы, что их угнетал царизм, а вот есть такие люди, как большевики, они хотят освободить людей из-под царской паутины. У него было десять десятин земли, но когда впоследствии большевики эту землю у него забрали, он был очень разочарован и до самой смерти иначе как сволочью любых партийцев уже не называл. Фамилия его — Ярощук Моисей Константинович.

Моя бабушка, Козак Ульяна Дорофеевна, происходит из казацкого рода, всё это она помнила и мне рассказала. Они были безземельными, долгое время они держались тем, что не лезли в кабалу, не брали у пана землю, зато оставались свободными. Эту любовь к свободе она пронесла и передала семье. Имея десять десятин земли, понятно, что семья дедушки и бабушки была раскулачена. Во время коллективизации и голода 1933 года в семье дедушки и бабушки, где было 7 детей, умерло пятеро, выжило только двое — мой дядя Терентий и моя мать Дарья.

Я смутно помню немцев. Немцы, которые были в нашем селе, даже старались учить нас немецкому языку, и когда русские вернулись, я знал уже несколько немецких слов и кое-что понимал. Так что, если бы немцы остались, мы бы знали немецкий язык так же, как русский.

Первую травму от режима я получил ещё в дошкольном возрасте, потому что собирал колоски и за мной погнался полевой, как его называли. Это был сельский мужик, активист на коне. Я убегал от коня, забежал в чащу, где было болото, и там потерял сознание, и уже в том болоте я пришёл в себя. Когда дома я рассказывал, как изо всех сил бежал, потому что боялся, что меня посадят в тюрьму, я был очень разочарован, когда мать всё это выслушала и сказала: «Глупый ты». Я совсем сник: «А почему, а что?» Она говорит: «Тебя бы не взяли». Я: «А почему?» Она говорит: «Таких, как ты, не берут — туда берут тех, кто может работать». То есть трудиться.

Второй раз я столкнулся с режимом, когда в младших классах, точно не помню, может, во втором или в третьем, учительница очень красиво рассказывала о великих сталинских преобразованиях, и я, совершенно не намереваясь критиковать, без всяких претензий к тому режиму, а просто с детской наивностью, веря в великого Сталина, спросил: «А почему в нашем селе нет этих сталинских преобразований?» К моему большому удивлению, учительница начала на меня кричать: «Я знаю, откуда это идёт, это идёт от твоих родителей!» Потом к разговору были привлечены мои родители. Понятно, что родители тоже вели со мной долгие разговоры об этом. Это был урок. После этого я на долгое-долгое время замолчал и больше не задавал никаких вопросов. Фактически я был терроризирован и совершенно подавлен.

Ещё один социальный урок я получил уже в районном центре Староконстантинове. Я ходил, может быть, в пятый или шестой класс, когда бабушка взяла меня в Староконстантинов перед школой. Она насобирала яиц, сбила масла и всё это понесла продавать в Староконстантинов, чтобы купить мне штаны или ботинки перед школой. Она брала меня с собой для того, чтобы выторговать денег и чтобы примерить, чтобы они были на меня не малы. Главное, чтобы не малы были. Она стояла с этими яйцами, подходили люди, покупали. Кто тогда покупал? Покупали русские. Там, в Староконстантинове, был большой аэродром, и это были жёны пилотов тяжёлых бомбардировщиков. Покупали евреи, которых в Староконстантинове было много. И вот я помню, что подошла довольно молодая женщина, может, вдвое моложе бабушки, и так свысока, тыча пальцем, спрашивает: «А там у тебя что? Что ты там прячешь?» Когда она «тыкнула» моей бабушке, я думал, что бабушка сейчас возмутится, взорвётся гневом и скажет: «Соплячка, ты что мне "тыкаешь", кто ты такая?!» Но, к моему большому удивлению, бабушка так смиренно сказала: «Нет, я не прячу, это у меня под листочком тут масло, чтобы на солнце не растаяло». Я тогда ещё больше, так сказать, пригнулся, я понял, как потом прочитал в «Кобзаре», что мы находимся на нашей, но не на своей земле.

В 1957 году я окончил десять классов, год работал на Донбассе на Макеевском металлургическом заводе слесарем. Немного приболел на той работе, вернулся домой и два года работал механизатором в колхозе в селе Ляшевка. В это время пошла механизация коллективного сельскохозяйственного производства. Нужно было, чтобы с механизмами работали грамотные люди, поэтому мы, простые крестьяне, были допущены к образованию. Я прошёл конкурсные экзамены и поступил в 1960 году в Украинскую сельскохозяйственную академию в городе Киеве, окончил инженерный факультет в 1965 году. В это время как раз была «хрущёвская оттепель». Я помню, что мы уже тогда были немного раскрепощены и осмеливались уже критиковать, по крайней мере в своей среде, самого Никиту Сергеевича за то, что он тоже в свой адрес допускает тот же культ личности, то же восхваление и так далее.

После окончания сельскохозяйственной академии я служил в армии, а с 1967 года начал работать преподавателем специальных дисциплин в Уманском техникуме механизации. Я знал, что такое Умань, что это исторический город, что это центр Колиивщины, и с первых дней пришёл в краеведческий музей, подошёл к научному сотруднику музея, Ольге Петровне Диденко, и попросил что-нибудь, что у них есть, что не печаталось, но что можно было бы прочитать о казачестве. Я помню, Ольга Петровна немного так подозрительно спрашивает: «А почему вы этим интересуетесь?» Я говорю: «Да я люблю казачество, и если бы сейчас была Запорожская Сечь, то я бросил бы этот техникум и подался бы на Сечь». Это оказалось так, как когда-то в казаки принимали: перекрестился, выпил стакан горилки — и ты уже казак. Точно так же этого было достаточно, чтобы Ольга Петровна свела меня с коренной уманчанкой Надеждой Витальевной Суровцовой. Это довольно уникальный человек. Она жила в Умани, в своё время окончила гимназию, потом училась в Петербурге, и там её где-то на третьем курсе застала революция семнадцатого года, потом большевистский переворот. Она вернулась в Киев, работала в правительстве Грушевского, потом с правительством эмигрировала. Уже в Вене она окончила высшее образование, защитила докторскую диссертацию. Потом в Вене же она познакомилась с Юрием Коцюбинским. Он её убедил, что её место в Советской Украине, потому что там создаётся новая, Советская Украина. И она с верой в Украину, пусть и советскую, вернулась и в 1927 году была арестована. У неё жизнь разбилась так: до тридцати лет она, так сказать, шла по ступеням своей карьеры, потом она тридцать лет была в неволе, вернулась в 1957 году и ещё тридцать лет жила в Умани. В её доме на Коммолоди, 6, в Умани, был такой национальный салон, или кружок, или как его можно назвать. Там бывали почти все диссиденты из Киева. Там я встречал Ивана Светличного, там я встречал его сестру Надежду Светличную, из историков там часто бывал Ярослав Дашкевич, ныне львовский академик. Много приезжало диссидентов из Москвы, в частности, там две недели жил Солженицын, когда собирал документы для «Архипелага ГУЛАГ» в конце шестидесятых годов.

Что там было? Там всё время велись разговоры, и там можно было всё прочитать. К тому времени мы уже знали, что есть Иван Дзюба и есть Валентин Мороз. Мы тогда, по крайней мере, различали, что существуют два течения: это непримиримый Валентин Мороз, который называл вещи своими именами, и люди, которые говорили, что нам нужно вернуться хотя бы к тем достижениям, которые были до 1929 года, к украинизации, которая была разрешена большевиками. Мы раскапывали большевистские документы и предпринимали легальные попытки, так сказать, восстановить «ленинскую национальную политику», хотя мы прекрасно понимали, кто такой Ленин. Так ли это было или нет, но мы тогда говорили, что хотя сторонники Валентина Мороза и называют вещи своими именами, но они ничего не делают. А вот мы, которые исходили чуть ли не с ленинских позиций, — мы легально могли добиваться внедрения украинского языка, как бы ссылаясь на Ленина, защищать украинскую культуру, то есть поднимать украинский вопрос. И нам даже кое-что удавалось. Например, в Уманском техникуме механизации нам удалось перевести на украинский язык преподавание всех преподавателей — украинцев по национальности. Они начали преподавать на украинском языке. А русским где-то в семидесятом году было сказано, что им дали несколько лет, чтобы они выучили язык. Но потом наступил 1972 год, очередной погром, и этот вопрос был снят.

Так вот, исходя из этих позиций — якобы возвращения к ленинским нормам в национальном вопросе, — мы могли делать публичные выступления на семинарах, могли проводить вечера, могли читать лекции. Я читал лекции о Колиивщине и там затрагивал много таких проблем, как национально-освободительная борьба, сохранение нашей национальной идентичности и так далее. Тогда уже была эпоха самиздата. Самое большое впечатление на нас произвела работа Михаила Брайчевского «Воссоединение или присоединение?». Было чрезвычайно интересно, что то, о чём мы думали, оказывается, шире и даже научно обосновано таким известным историком, кандидатом исторических наук. А потом, так сказать, настольной книгой стала работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», где тоже, якобы с ленинских позиций, осуждалась русификация и вся современная политика Коммунистической партии на Украине. Мы делали фотокопии этой работы и давали читать. Круг читателей, знакомых, чтобы сказать, что был очень широким, так нет. Через некоторое время этот круг читателей исчерпался, и оставались люди, которые могли прочитать, а могли и не прочитать — равнодушные. С равнодушными приходилось работать так. Если это был заочник, то ему нужно было помочь сделать контрольную работу. За контрольную работу он должен был, как правило, платить какие-то деньги. Ему предлагался бартер: он деньги не платит, но прочитает фотокопию работы Дзюбы «Интернационализм или русификация?» и никому не скажет, что это я ему давал. Были те, которые читали, и была такая категория, которые не читали. И были третьи, которым только скажешь, что дам тебе что-то почитать об Украине, так они уже оглядывались, не слышит ли кто, и уже больше с тобой не хотели говорить и ничего общего иметь. Я думаю, это был такой генетический страх, который передавался от родителей.

В то время у меня успешно шли дела. У меня была такая большая, и по сегодняшний день, розовая мечта — это аспирантура. Мне давались дела по металловедению, я написал неплохой научный реферат о сталях для гусениц тракторов. Этот реферат и я, как личность, понравились члену-корреспонденту Академии Наук Брауну Михаилу Петровичу, и он для меня, так сказать, выбил одно место в аспирантуре, очное. Оставалось чисто формально сдать экзамен, потому что если руководитель уже для тебя «выбил место», то экзамен — это уже формальность. Но к тому времени, к сожалению, я уже был замечен органами, и когда я зимой 1972 года сдавал экзамены, меня там уже плотно опекали. Комиссия сельскохозяйственной академии, как потом мне удалось выяснить, уже была обо мне проинформирована, и мне поставили, вопреки протесту — такому довольно искреннему и бурному протесту этого члена-корреспондента Михаила Петровича Брауна, — поставили мне на вступительных экзаменах «тройку», и с моей аспирантурой было покончено.

Понятно, что мы все были на виду, нас очень легко вычисляли. Потому что все три комнаты Надежды Витальевны Суровцовой прослушивались, как потом выяснилось, когда мы были уже немного более осведомлены в делах КГБ. И моя комната, где я жил. А я жил на квартире у Нины Ивановны Доменицкой, племянницы, кажется, Василия Доменицкого, шевченковеда, который молодым умер. Моя комната тщательно прослушивалась с января 1972 года по день моего ареста 13 июля 1972 года.

Забрали меня в Черкассы, там посадили в следственный изолятор — и начался самый тяжёлый период в моей жизни. Начались со мной торги. КГБ говорило, что я должен «разоружиться». Я говорил, что, собственно, вся моя мечта — это искать стали для траков гусениц, это аспирантура и научная работа в области металловедения. Они говорили: «Пока что забудьте о своей научной работе, думайте о том, как отсюда выйти». Я, разумеется, спрашивал: «А как отсюда выйти?» Они говорили: «Вы должны разоружиться, а мы потом о вас подумаем». И это где-то в течение двух недель ежедневно шёл разговор о том, что они обо мне подумают, а я разоружусь. Что входило в понятие «разоружиться»? Это я должен был охарактеризовать свои действия, как они говорили, с партийных позиций, то есть показать всю свою деятельность и показать, насколько она враждебна нашему общественному строю и советскому народу. Потом однозначно осудить эту свою деятельность, а ещё должен был показать, откуда это всё пошло. Это ни в коем случае не должно было исходить от меня самого в процессе осмысления, потому что это сразу бросало бы тень на такие советские институты, как комсомол, который я прошёл, на пионерскую организацию, на нашу советскую школу, на советский институт. Они мне подсказывали источники: это должно было исходить от Надежды Витальевны Суровцовой, от, так сказать, «недобитой украинской националистки». Когда меня уже остригли в изоляторе, я спрашивал своего следователя Ковтуна: «А кто я теперь, я враг народа?» Он говорил: «Нет, вы осколок недобитых украинских буржуазных националистов».

Это был чрезвычайно болезненный процесс, я эти две недели очень тяжело мучился в камере. Они всё время давили на меня: «Собственно, ничего вы этим не сделаете». Допустим, нужно было сказать, кто дал мне «Интернационализм или русификация?» для перепечатки. Они говорили: «Кто дал, мы знаем, и тот человек уже давно посажен и ждёт суда. У него таких эпизодов, как этот ваш, сотни, и этот новый ваш эпизод ничего ему не добавит и не отнимет, а вот вы разоружитесь, когда скажете». И вот я мучился: «Ну, действительно, это ему ничего не добавит, я ему не наврежу, а вот я выйду, я буду заниматься научной работой, а не пойду в тюрьму». Но, с Божьей помощью, наверное, я после двух недель мучений всё-таки решил, что не буду осуждать свою деятельность и не буду показывать на других людей. Но это чрезвычайно дорого мне обошлось. Человек, которого ко мне подсадили, был из валютчиков, он влиял на меня и тоже мне доказывал, что вряд ли я выйду отсюда живым. Он говорил: «Кагэбэшники? Да это же не люди, это звери, от них нечего ждать хорошего. Единственное, чтобы как-то от них уйти, это нужно делать всё то, что они говорят». Он всё время так на меня давил, и я принял решение, очень тяжёлое решение, что раз такое дело, то придётся умирать. Это решение было очень-очень тяжёлым, хотелось плакать. Я написал письмо матери, что, к сожалению, эта ветвь нашего рода на мне, видимо, и закончится, просил у матери прощения, ссылался на то, что у нас много было ветвей — 7 её братьев и сестричек умерли, ну и вот эта ветвь закончилась трагически, и просил её, чтобы она не отчаивалась, а пусть уже наша ветвь пойдёт от двух детей, которые остались от дяди.

После этого, как я принял вот такое довольно тяжёлое решение о себе, у меня дела пошли легче. Я уже намного легче переносил допросы. На то, что я отказывался-отказывался, они спрашивали: «Вы что, не скажете?», я отвечал: «Нет, я не скажу». И дальше допросы пошли уже значительно легче.

В конце 1972 года я был приговорён к четырём годам. Прокурор просил пять лет. Кстати, тогда в судах была такая система: если обвиняемый ссылался на конституцию, что он делал то, что в конституции, то суд давал столько, сколько просил прокурор. Если он ссылался на права человека и на Организацию Объединённых Наций, то суд давал не столько, сколько просил прокурор, а максимально по этой статье. Я же говорил, что да, я это делал сознательно, но после окончания срока я буду работать по специальности и буду вести такой же образ жизни, как и все остальные люди, и не буду заниматься политикой. Кроме того, несколько эпизодов я отрицал, и суд не мог их доказать. Мне вместо пяти лет дали четыре года.

В начале 1973 года я прибыл в Мордовию, в лагерь ЖХ-385/19. Это была самая большая зона. Я называл её зоной неизвестных людей, которые связаны с политикой. Что это, так сказать, вторая лига, класс «Б», а к классу «А» относились Чорновил, Василий Стус, которые находились в меньшей зоне, 385/3.

После отбытия срока, летом 1976 года, я был торжественно эскортирован самолётом в Черкассы в сопровождении двух солдат и одного прапорщика, в наручниках. Оказывается, так торжественно эскортировали тогда из-за того, что заключённые, которые ехали через Москву, сразу там давали интервью.

Меня не пустили в Умань, отправили автобусом домой, туда, где я жил на Хмельнитчине. В течение шести месяцев я не мог найти работу. Мне дали год административного надзора, домашнего ареста как такому, который в местах лишения свободы «не стал на путь исправления», как они тогда писали. Шесть месяцев я не мог найти работу. Они всё время терроризировали меня: «Мы вас посадим за тунеядство». Не знаю, почему они не посадили, возможно потому, что я очень тщательно вёл дневник поисков работы и там записывал отказы с работ по моей специальности. Работы инженера-механика сельского хозяйства было более чем достаточно, это не очень благодарная работа, специалисты были нужны, и меня сначала принимали, а потом, когда на второй или на третий день я приносил трудовую книжку, где было записано: «Заключённый по решению суда по статье 62, часть первая», то мне отказывали. Я вёл этот дневник и писал во все прокуратуры, куда только можно было. Так они всё-таки меня не посадили за тунеядство, и после шести месяцев я получил работу. Однако до 1982 года я больше года не мог удержаться ни на одной работе, потому что либо меня увольняли через год по разным причинам, либо же создавали такие условия, что я вынужден был увольняться сам.

На этот период был перерыв в общественной работе.

Я снова начал общественную работу где-то в 1988 году, когда мы создали в Хмельницком общественную организацию «Спадщина». Потом мы создали Общество украинского языка, а потом первую в Хмельницком ячейку Руха. Я был делегатом первого съезда Руха и с конца 1990 года по конец 1992 года возглавлял Хмельницкую горрайонную организацию Руха и был сопредседателем Хмельницкого краевого Руха. Где-то в эти годы, немного позже, мы с группой репрессированных создали областную организацию политзаключённых и репрессированных, которую я до сих пор возглавляю.

У меня сравнительно большая семья. Моя жена, Матвиюк София Петровна, девичья фамилия Нечипорук, родом с Волыни. Её отец, Нечипорук Пётр, с первых дней основания УПА был воином в её рядах. В 1943 году они вели бои с немцами и довольно им досаждали. Они вели бой в окопах с немецкой воинской частью, и немцы на их сотню бросили авиацию. Авиация буквально расстреляла почти всю сотню с воздуха. Почти всех ребят расстреляли, в том числе моего тестя, тогда, в 1943 году. После войны — не сразу после войны, а в 1947 году, София и её мать Василина были вывезены в Прокопьевск Кемеровской области, где они пробыли 20 лет. Потом они вернулись в Украину.

У нас трое детей — двое сыновей и дочь, это уже достаточно взрослые дети, всем им больше восемнадцати лет, совершеннолетние. На сегодняшний день все они являются студентами высших учебных заведений. Два сына учатся на инженерном факультете сельхозинститута, дочь учится на юридическом факультете в Ивано-Франковске. Я сейчас работаю ведущим специалистом в Областном управлении сельского хозяйства Хмельницкой областной администрации в отделе развития фермерских хозяйств.

Возвращаясь мысленно в Умань, я вспоминаю такие курьёзные случаи. Вот часто я обращался к знакомым, к приятелям и к малознакомым: «Приходи, поговорим об Украине». Большинство начинали оглядываться и смотреть, не слышал ли кто, что я им предложил. Но это мы уже знали: если человек испугался, то это, значит, свой человек, потому что если попадался тайный сотрудник, связанный с КГБ, то тот уже не оглядывался, а говорил: «Да, хорошо, поговорим». Это уже было подозрительно, когда человек не боялся.

Сейчас уже так с ходу трудно и вспомнить, но я вспоминаю, что почти все студенты педагогического института, с которыми довелось разговаривать, давать им что-то читать — что меня поражало, — ни один не сказал, что ему это безразлично, эти украинские дела. Все проникались украинскими делами. Потом их всех КГБ обработало, и они тоже болезненно это переживали, и некоторые, кажется, замолчали до сих пор. Почему некоторые так замолчали, что я их не слышу и по сегодняшний день? Когда я был арестован, а остальные проходили свидетелями, то им говорили: «Вы знаете, ох, этот Матвиюк, это заклятый враг советской власти и нашей социалистической действительности; а вот вы студенты, вы будете работать в школах. И как вы попали на такого врага?» А это же и учителя, некоторые уже на 1972 год работали и директорами школ, так им нужно было показать, какой я плохой. Все они сначала не находили во мне ничего враждебного, все отрицали: «Да нет, он говорит нормальные вещи». Тогда они им говорили: «Так вы что, хотите туда, где Матвиюк? Так вы можете пойти туда, где Матвиюк». Тогда они начинали искать что-то странное и антисоветское в моём поведении. И как бы получалось, что это они по собственной инициативе вспоминали, что это их авторство. Поэтому они настолько замкнулись в себе, что пошёл уже девяносто первый год, уже независимая Украина, уже давно нет КГБ, а эти люди до сих пор молчат, потому что они боятся, что если они сейчас что-нибудь скажут об Украине — то хоть я с ними сейчас и не встречаюсь, но они боятся, что я где-то появлюсь и скажу: «Ах, ты сейчас так говоришь — а что ты тогда говорил?» Они были поставлены в такие условия, что им «родина простит», что они заблудились, имея со мной отношения, но они должны доказать свою преданность. И вот они свою преданность делу коммунистического воспитания доказывали. И вот по сегодняшний день я многих из них абсолютно не слышу. Я не знаю, как они вообще сейчас относятся к этим делам, потому что действительно были развалены, разрушены их души. Я вспоминаю студентов, это были молодые ребята Олийниченко, Николай Базяк, Вася Довганич, Володя Морозюк — все они горячо проникались этими делами. У них даже были уже, так сказать, эпизоды, потому что, например, Николай Базяк и Морозюк уже после окончания учёбы были директорами школ на Уманщине, и у них была «крамола»: они собирали воспоминания старых людей о голоде, добивались, чтобы детям шили национальную одежду, вышитые сорочки, восстанавливали вышивание и так далее. У них уже как будто был криминал, потому что «увлекались стариной», а это уже было нехорошо. Они должны были доказывать, что они, собственно, не такие уж и плохие.

Из уманских, насколько я сейчас могу припомнить, был самый близкий мой приятель в делах, так сказать, украинизации Василий Белоус, который чрезвычайно раздражал, просто до ярости раздражал следователей черкасского КГБ. Вместо того чтобы осуждать меня — а он был членом партии, — Василий Кузьмич Белоус не только не осуждал меня перед органами КГБ, но и всячески оправдывал, да ещё и принёс мне передачу и настаивал, чтобы её мне выдали. Это было в то время с его стороны таким довольно героическим поступком, а для них это была дерзость, вызов режиму. Он, собственно, поплатился за это, потому что со временем был тоже осуждён на три года по статье 187-прим — это «клевета, порочащая советский государственный и общественный строй».

Вторая — уже упомянутая научный сотрудник Ольга Петровна Диденко, уманская поэтесса, которой, кстати, принадлежат такие слова: «Поети не вмирають. Ти наче Бог, ти можеш все, ти можеш рай зробить з болота, ти долі не корись, ти відсіч долі дай, мерзоті ти скажи: мерзота». В то время мерзости сказать, что ты мерзость, — это тоже было довольно рискованно. Её сын Виталий Диденко был фотографом, он переснял на фотоплёнку работу Дзюбы, а потом мы её распечатывали. И из рабочих, которых я могу вспомнить, были Владимир Найда, молодой парень, и Владимир Кириченко. Они входили в дом к Надежде Витальевне Суровцовой, они тоже горячо восприняли это движение и принимали участие в национальном возрождении.

Я прибыл в лагерь зимой 1973 года. Когда прибывал новый человек, это было событие в лагере. Там сразу заваривалась трёхлитровая банка чая и устраивалась торжественная встреча. Я помню, что встретил меня довольно молодой парень Пётр Васильевич Рубан. Я был очень удивлён, что в лагере уже все знают, что я инженер-механик из Умани. Меня сразу повели в парикмахерскую, где один из воинов УПА был парикмахером. Потом была эта встреча. Из молодых заключённых в то время там были Игорь Кравцив, Иван Губка, Василий Долишний, Григорий Маковийчук, впоследствии, где-то летом 1973 года, если не ошибаюсь, туда прибыл и присоединился к нашей общине Василий Овсиенко с Киевщины. (12 апреля 1974 года. — В.О.). А потом пришли ещё двое молодых ребят с Тернопольщины — это Пётр Винничук и Николай Слободян (В конце ноября 1973 г. — В.О.). Из старших, что я хорошо помню, это члены украинского подполья из западных областей, участники вооружённого сопротивления Михаил Жураковский, Николай Кончаковский, Иван Мирон, Роман Семенюк, Иван Ильчук...

В.В. Овсиенко: Дмитрий Синяк.

К.И. Матвиюк: Дмитрий Синяк. Мы, украинцы, держались так вместе, называли себя общиной. Меня очень поразило, что там так много украинцев. У нас было четыре «отряда», было три барака. Я заходил почти в каждый барак, хотя это не разрешалось, это наказывалось. Но я заходил и просто пересчитывал по фамилиям — там были «бирки» на кроватях. Так в каждом бараке больше половины были украинские фамилии — Ильчуков, Семенюков там было значительно больше половины. Там была большая группа литовцев. Помню, Повилёнис Видмантас, молодой парень. Были армяне, была группа русских-монархистов, которые стояли за восстановление монархии. Помню, один из их, так сказать, старших из Ленинграда, Евгений Вагин, — он даже старался внешне быть похожим на Николая II. Они даже ходили так — заложив руки так высоко за спину, как ходил Николай Второй. Евгения Мурашова из этой группы помню. И евреи. Из евреев сейчас могу вспомнить: Борис Азерников, Борис Пенсон, Михаил Коренблит.

В.В. Овсиенко: Лассаль Каминский.

К.И. Матвиюк: Да, и Каминского помню. Самые лучшие отношения у нас были с литовцами. Вообще мы старались тянуться ко всем националистам. Поскольку сионисты тоже националисты, то мы довольно хорошо относились к евреям. На бытовом уровне было такое чрезвычайное содружество со всеми, в том числе даже и с русскими монархистами. Я помню, что с Вагиным выходил на так называемую «орбиту». Когда нужно было поговорить, чтобы нельзя было подслушать разговор, мы выходили на «орбиту», то есть ходили внутри лагеря по периметру. Я выходил с Евгением Вагиным на эту «орбиту». В разговорах я негативно отнёсся к лозунгу «Единая и неделимая Россия», а он говорил, что «этот лозунг глубоко нами почитаем». А более откровенным был Евгений Мурашов, у него было образование ниже, чем у Вагина, так он мне говорил, имея в виду, что я украинский националист, а он, русские: «А ты имей в виду, Кузьма, — он с такой русской прямотой говорил, — если ты не ушёл от большевиков, так от нас ты тем более не уйдёшь».

Хорошие отношения, повторяю, у нас были с евреями, однако я должен заметить, что всё то, что знали мы, — всё то знали от нас и они. Но, к сожалению, не всё то, что знали они, всегда знали мы. Возможно, здесь проявлялась такая присущая евреям черта — не до конца быть искренними, не до конца открываться. Например, они, евреи, уже знали, что многолетний заключённый, поэт Александр Александрович Петров — кажется, он автор той песни «Тёмная ночь»...

В.В. Овсиенко: Петров-Агатов.

В.В. Овсиенко: Ага, Петров-Агатов. Так они уже знали, что он доносит, даёт информацию, даёт отчёты, и довольно тщательные, органам внутри лагеря. Так они это знали, а я ещё с ним, как школьник, приятельствовал и всё ему ещё рассказывал, однако, они для какой-то конспирации не очень спешили мне это рассказать.

В.В. Овсиенко: Ещё там были московские демократы...

К.И. Матвиюк: Из русских была ещё большая группа, чем монархисты, — русские демократы. Это доктор технических наук Саша Болонкин, кандидат астрономических наук Кронид Любарский, был редактор журнала «Вече» Владимир Осипов, Саша Романов из Саратова, Валерий Белохов тоже из Саратова. Часть русских демократов, которые приходили, тяготели к монархистам, часть оставалась демократами. Например, Кронид Любарский и Александр Болонкин так и остались демократами. Осипов, конечно, тяготел к монархистам, и Саша Романов тоже, кажется, был ближе к монархистам.

Что я ещё могу сказать о лагере? Всё-таки там в бытовом плане было тяжело. Это низкокалорийная пища, отсутствие белка, что приводило к дистрофии мышечной ткани. Хотя крахмал и углеводы были, и хлеба тоже хватало, но это всё-таки тоже преимущественно углеводы. Хлеба хватало почему? Потому что очень много было людей старше 60-70 лет, старых полицаев и бандеровцев. Эти люди уже болели желудком и свои пайки не съедали, а этот хлеб оставался на столах. Так что по части хлеба мы там не голодали.

В.В. Овсиенко: Но что это был за хлеб — спецвыпечка. Он кислый. Помните, когда пекарня в зоне сгорела, нам человеческий хлеб месяца два привозили?

К.И. Матвиюк: Там ощущалась нехватка белка и полный авитаминоз. Там стоял вопрос о физическом ослаблении нас или о физическом уничтожении. Когда капитан Потапов поймал меня, что я подделал ключ, залезал в электрощитовую и там на окне поставил ящичек и высадил несколько луковичек, чтобы они дали зелёные ростки, то он сказал: «Поймаем и накажем так, что не полезешь больше». Я ему сказал: «Знаете, вы как-то так интересно рассуждаете. Вы меня душите за горло, а потом у вас заболела рука душить, вы отпустили руку и говорите: "Ты не дыши". Это же моя природа — дышать. Так что вы отпустили — я дышу, вы снова сжали меня — я не дышу. Вы стараетесь меня физически уничтожить, а я стараюсь выжить. Так к чему весь этот разговор?» Он не отрицал, что они хотят физически нас уничтожить, но сказал: «Нужно было думать там, на свободе».

Так вот, исходя из этого, я так припоминаю заключённых, то без последствий ни для кого не прошёл этот лагерь. Например, тот же Саша Романов. У него был психический срыв, он бросился на колючую проволоку, уже перелез через одно заграждение и пролез на так называемую огневую зону, где его уже могли бы расстрелять, да ещё и получили бы за это десять суток отпуска. Но, к его счастью, попался солдат, который не соблазнился десятью днями отпуска, он его не расстрелял. Потом Саша попал в психиатрическую больницу на некоторое время. Тот же Мурашов. У него прогнил желудок, язва желудка была у него. Многие-многие вышли оттуда калеками. Лично я был в такой стадии истощения, что когда в ночной смене я обрабатывал дощечку на станке, то лишился пальцев левой руки.

Ещё интересно, как работала та система. Система работала так, что она постепенно тебя душит, а вот когда ты попал под шестерёнку, то уже из-под шестерёнки выйти очень трудно. Мне отсекло пальцы левой руки, я замотал руку в полотенце и пришёл на их так называемое КПП. Ночью, где-то в час ночи, встал вопрос об отправке меня в больницу. И тут началось. Нет наряда. Наконец, через некоторое время, нашли — всё это с матом. Нашли наряд, который меня повезёт. Уже собираются везти, берут патроны, автоматы, дальше — искать собак. Хорошо, привели собак. Оказывается, что эти ребята, которых нашли, так сказать, как самых бесправных, потому что они там уже играли в домино или спали, а теперь должны среди ночи везти меня, — оказывается, что эти собаки не признают этих солдат и рычат на них, они к ним не привыкли. А в это время кровь из руки капает и капает. Я сначала сидел на табуретке, потом уже сидеть на табуретке было тяжело, я сел под стеной. Наконец какой-то заходит и говорит: «Ну так, в конце концов, найдётся там или нет?» Снова чего-то нет кому, собака не подходит, этот не подходит. Тогда какой-то офицер говорит: «Да везите наконец-то, ещё немного, и нечего уже будет везти». А там возле руки уже такая лужа крови. Наконец меня повезли.

Я отделался — не знаю, дорого или не дорого, — но я отделался пальцами левой руки. Зато потом у меня уже была работа полегче. Я всё-таки был в больнице, там лучше питание, возможно, оно мне и помогло, что я там не заболел какой-нибудь хронической болезнью или не попал в какую-нибудь другую аварию. Так что редко-редко кто ушёл оттуда невредимым, несмотря на то, большой у него срок был или не большой.

В.В. Овсиенко: Надо бы рассказать о коллективных акциях...

К.И. Матвиюк: Нет, я ещё хотел бы о заключённых. Ещё была довольно многочисленная группа полицаев, которые служили немцам. Наши украинские мужики. Там попадались разные, попадались и порядочные, попадались и такие, которые сотрудничали с лагерной администрацией. Были офицеры РОА — Российской освободительной армии, власовцы, которые воевали вместе с Власовым. Среди них так же попадались и довольно порядочные, попадались и не очень порядочные, мягко говоря.

Ещё была многочисленная группа русских, которые, в основном, служили в Восточной Германии и перебегали в Западную. Их каким-то образом ловили в Западной Германии, возвращали сюда и давали срок. Ещё были так называемые русские или какие-то шпионы. Они были русскими разведчиками, но убегали, а потом их тоже ловили и возвращали сюда. Ещё, помню, был такой Калинин, один из старых русских сторонников монархизма, старый человек, который всё молился. Помню такой эпизод, что он молится, ни на кого не обращая внимания, а проходит подполковник Вельмакин, начальник режима. Он шепелявил, этот мордвин Вельмакин: «Что, молишься, Калинин? Попроси своего бога, чтобы он тебя выпустил. Ха-ха-ха», — засмеялся. Материалист, мол, что ж ты молишься, пусть тебя бог выпустит. Калинин не обращает внимания, но в своей молитве говорит: «И ещё прошу Тебя, Боже, пошли Ты смерть на окаянного изверга Вельмакина». Вельмакин перестаёт смеяться и: «Наряд, наряд, десять суток карцера!» Это была забавная сцена, потому что атеист Вельмакин, коммунист, должен бы тоже смеяться, а вот всё-таки боялся, что тот попросит Бога о «смерти окаянному извергу Вельмакину».

Хотя сопротивление не прекращалось и там, в лагере. Старались готовить какие-то документы, переправить их за зону, искали какие-то пути через родственников, которые приезжали на свидания. Были голодовки по разным причинам. Там мы отмечали 30 октября — День политзаключённого. В этот день была голодовка.

В.В. Овсиенко: 10 декабря — День прав человека.

К.И. Матвиюк: 10 декабря. Была голодовка в защиту наших женщин, которые сидели в небольшой зоне там же, в Мордовии, в Барашево, в знак солидарности, что там к ним очень плохо относились.

В.В. Овсиенко: Ещё было 12 января.

К.И. Матвиюк: Да, и 12 января — это день новых репрессий в 1972 году.

Хочу ещё добавить о своих детях. Все дети уже, конечно, родились после лагеря, потому что в лагере не разрешили зарегистрировать брак с женой. Старший сын Иван родился в 1977 году, сейчас заканчивает институт. Дочь родилась в 1978 году, учится на четвёртом курсе юридического факультета университета. Ульяна зовут. И младший сын Пётр 1980 года рождения, он учится на первом курсе инженерного факультета сельскохозяйственного института.

В.В. Овсиенко: Я помню, к вам мама приезжала на свидание, а жену, кажется, так и не пустили.

К.И. Матвиюк: Нет, жену не пустили ни разу. Всё время с женой вели такие торги: если она будет влиять на меня, чтобы я каялся, то её будут пускать на свидание, а если нет — то нет. Она отказывалась меня агитировать, чтобы я раскаивался, так её и не допустили к свиданию. Оставались короткие свидания в присутствии надзирателя. Когда приближался срок свидания, каждый зэк старался не нарваться на «нарушение режима», чтобы не лишиться этого свидания. 24 сентября 1974 года жена София приехала в лагерь на короткое свидание. По всем лагерным правилам администрация должна была его предоставить. Однако его не дали, совершенно безосновательно. Лишь сообщили: «Там за зоной твоя жена».

В.В. Овсиенко: Вы Василия Стуса там уже не застали? И Василия Лисового?..

К.И. Матвиюк: Вопрос застал врасплох, так что я не сразу вспомнил. Василия Лисового сначала в третий лагерь привезли. Этих, что я называл класс «А», высшая лига — это Василий Стус, Вячеслав Чорновил и Василий Лисовый — они были на третьем и на семнадцатом. Это маленькие зоны, они не имели своих карцеров, а наша 19-я имела, так эта троица больше сидела здесь в карцерах и ПКТ — помещении камерного типа, чем в своих зонах. Так что мы их видели по крайней мере раз в неделю. Всегда старались выйти, чтобы увидеться и перекинуться фразами, когда их вели в баню бриться и мыться. Когда я освобождался, то Василий Стус как раз из карцера ехал в зону, и мы с ним как раз в «воронке» всё время разговаривали. Он ехал в свою зону, а я на Потьму.

В.В. Овсиенко: Сами видите, как много мы сегодня вспомнили, а ещё очень много и не вспомнили. Есть такая потребность вспоминать и записывать это всё. Вы вот, я вижу, сделали сейчас себе заметки. Я думаю, что это станет основой для того, чтобы написать. Зимой работы меньше, вот возьмитесь да и пишите, потому что не зря сказано, что история, к сожалению, это не всегда то, что было, а то, что записано.

К.И. Матвиюк: У меня есть много записей, так сказать, по горячим следам. У меня была такая привычка. Прибыв в лагерь, я сразу записал показания своих свидетелей, кто что сказал, и это мне удалось вывезти. Потом дневники, которые я вёл после лагеря. Там довольно много свидетельств по горячим следам, они более детализированы.

В.В. Овсиенко: Тем более у вас есть основания и возможности написать.

К.И. Матвиюк: Для меня светлые воспоминания лагеря, образно говоря, такие. Я чувствую на горле зажим чьей-то руки — противника или палача, а потом он отпускает, я чувствую, что он меня смертельно додушивать не будет. Я травмирую ногу, в ноге трещина в кости — скорее всего трещина, потому что нога болит и всё время пухнет, но я хожу на работу. Капитан Сексясев, это начальник медчасти, прямого перелома не нашёл: «Ты здоров». И всё, я иду на работу. Но если там трещина, говорят наши евреи-врачи (Коренблит), что там может образовываться такое неестественное соединение. А это уже травмированная нога, и потом ты уже остаёшься калекой. А я хожу. Потом я прошу лагерных офицеров: «Разрешите мне ходить на работу на костыле». Они: «Хочешь на костылях? Да ходи». Я это вспоминаю как светлый момент. Мне это было хорошо, потому что положил на ногу такую дощечку, обвязал ногу, чтобы зафиксировать там, где у меня была трещина. Я ходил на костыле, мне разрешили. Это было небольшое нарушение режима, но мне они разрешили, так я ходил. И когда уже, в конце концов, я попал в больницу и сделали снимок, то на снимке оказался перелом, который сросся. Мне там говорили: «Ты смотри, как прекрасно сросся перелом». Искусственный сустав образовался, по-медицински говоря. А если бы я вот всё время напрягал перелом?

Помню ещё один светлый момент, когда я уже был в конце семидесятых годов и в начале восьмидесятых под прессом Хмельницкого КГБ. Я должен был уже, чтобы семью содержать, иметь какое-то хозяйство, должен был строить какой-то сарайчик. А построить сарайчик за деньги нельзя было, потому что выписать строительных материалов было невозможно, мне их не выписывали. Можно было выйти на трассу и там, где возят строительные материалы, просто остановить машину и купить, водители завозили. Так делали все, сто процентов, всё село, но меня могли поймать за то, что я соучастник кражи камня из карьера, и посадить. И вот я пошёл на работе на очередную встречу с сотрудником КГБ, который вёл меня там, уже на Хмельнитчине. Так я сказал, что строю сарайчик, так должен строить так, как все советские люди строят, иначе я его не построю. Так вы меня поймаете и посадите за кражу социалистического имущества? Так он искренне мне сказал, что спокойно строй.

В.В. Овсиенко: Дал санкцию.

К.И. Матвиюк: Дал санкцию. То есть кради камень, как все крадут. Я посмотрел ему в глаза и увидел, что он мне искренне это говорит, и это было как от горла отступило то, что давит, чтобы можно было дышать, и это мне вспоминается как светлый проблеск в те времена.

В.В. Овсиенко: А чтобы составить справку: где вы работали после освобождения? Вот полгода вообще не имели работы, где вы жили тогда?

К.И. Матвиюк: Во-первых, я был две недели в черкасской тюрьме на этой ихней профилактике. Тогда ко мне пришёл мой следователь майор Ковтун, может, он к тому времени уже был полковником. Я его тогда, помню, спросил: «А майор Павленко за это время поймал 97 шпионов?» А он спрашивает: «Что за цифра, почему 97?» А я говорю, что когда я у него спросил: «Что, это у вас такая работа — рыться в чужих письмах?» Тогда майор Павленко сказал: «Да нет, это у меня где-то, может, только три процента работы». Так если он на три процента поймал меня, то, значит, за эти годы он должен ещё 97 поймать таких, как я. Он засмеялся, а потом спросил, что я буду делать после освобождения. Я говорю: «Ну как что? Я был осуждён за антисоветскую агитацию и пропаганду, я отбыл срок? Отбыл. Я виновен по вашим законам? Всё, не виновен. Я буду продолжать свою педагогическую практику, поскольку я преподаватель спецдисциплин». Так они меня тогда не допустили в Умань, они меня отправили на Хмельнитчину. Потом из Хмельнитчины я переехал к жене в Александрию и там был шесть месяцев без работы. Но я тоже занял такую позицию. Они очень хотели, чтобы я пошёл работать рабочим. «Мы вам квартиру дадим, если вы рабочим пойдёте, а потом вы себя покажете и снова начнёте работать преподавателем». Я говорю: «Вы знаете, что я же учился на государственные деньги, меня государство учило, я инженер-механик, и, пожалуйста, давайте мне работу по специальности». И я наотрез отказался идти работать рабочим. Они не хотели, чтобы я шёл работать преподавателем. Я писал в прокуратуру в Москву, я писал в газету «Правда» — ну, куда только можно было писать. К Лукьяненко, Лукьяненко посылал где-то дальше, в «Amnesty International» — всё это крутилось. Так я сначала работал в проектном технологическом бюро конструктором.

В.В. Овсиенко: В каком городе?

К.И. Матвиюк: Это Александрия. Год я там работал. Фактически ведущим конструктором, и действительно вёл проект от начала до конца, но деньги получал как конструктор первой категории. Это дискриминация, и денег меньше, и работа ответственная, а никакого роста. Я оттуда увольняюсь, тем более, что вышел мой срок домашнего ареста. Всё-таки моя мечта — заняться научной работой, и я переезжаю в село Шубков Ровенской области, поступаю старшим научным сотрудником на опытную сельскохозяйственную станцию в отдел механизации.

В.В. Овсиенко: Это когда уже было?

К.И. Матвиюк: Это уже конец 1977 года — 1978 год. Начинаю вести там научную работу, сначала скрыв свою судимость. Через некоторое время директор мне сообщает, что на меня пришло дело, то есть уже органы меня там нашли. Меня обвиняют в сокрытии судимости. Какой-то там ихний съезд, ХХVI, что ли. Нас сорвали с работы и посадили перед телевизором смотреть выступление Генерального секретаря, Брежнев выступал. Я читал их же газету, то ли «Известия», то ли «Правду», — меня обвиняют в большом неуважении к партсъезду и к Генеральному секретарю, что я при прослушивании первого дня съезда читал газету. Потом я ещё что-то сказал — и меня увольняют по статье с этой научной работы как не соответствующего занимаемой должности. Но проявляют великодушие и говорят, что мы вас увольняем по этой статье, но давайте мы запишем, что вас не избрали на должность. Я говорю: «Вы пишите то, за что уволили». — «Ах, так!» И написали: «В связи с несоответствием занимаемой должности».

Потом я приезжаю на Хмельнитчину и устраиваюсь в Голоскове в колхоз механиком на ферму. Сразу вроде бы всё нормально идёт. Потом КГБ находит меня там. Там была такая система. Начальство относится нормально. Но только приходит КГБ и начинает председателя колхоза или директора совхоза расспрашивать, как у вас Матвиюк, то после этого каждый руководитель считает своим партийным долгом на каждом шагу мне насолить. Они считали, что от них это требуется. У меня даже такая мысль, что к тому времени КГБ от них уже не требовало, чтобы они дополнительно создавали мне такие условия, отравляли жизнь. Это их инициатива, они не умели иначе доказать свою преданность органам. Председатель колхоза начинает искать, что что-то не то и что-то не так. Увольняюсь я и иду механиком на свинооткормочный комплекс. Это уже 1979 – 1980 годы, комплекс горпищеторга. Сначала всё идёт нормально, мешаю свиньям мешалкой корма, откачиваю навоз. Находит там меня КГБ, начинают разговоры с директором горпищеторга, начинают спрашивать, как я там, что делаю — и уже там создаются невыносимые условия. Сразу обещали квартиру — теперь о квартире нет никакой речи. О повышении зарплаты тоже уже нет никакой речи. Вместо этого директор начинает мне говорить: «Вот вы знаете, вы скрыли судимость...» Я говорю, что я же не за махинации был осуждён. Говорит: «Ну как? В торговле — и человек с судимостью...» Я говорю: «Подождите, судимость у меня политическая, что она к вашему торгу? Сейчас я откачиваю свиной навоз. Что вас возмущает?» — «Ну, знаете, всё равно судимость». Увольняюсь я оттуда, иду инженером в «Пусконаладку». Некоторое время тоже успешно работаю сначала наладчиком, потом становлюсь бригадиром, мне дают бригаду наладчиков. Снова приходят туда органы КГБ, снова начинают расспрашивать. Начальство тоже считает своим долгом, чтобы их не обвинили в каком-то там снисходительном отношении ко мне. Начальство увольняет меня с бригадира и снова переводит в рядовые наладчики, снова там «то неправильно» и «это неправильно». Оставляю я эту работу, иду механиком, завгаром в училище механизации. Тоже там год работаю...

(Окончание рассказа–несколько минут –утрачено. Но К.Матвиюк 16.06. 2006 прислал рукописное дополнение).

Всё повторяется: работается нормально, пока не начинают приезжать представители КГБ из Хмельницкого…

За два года, с 1976 до 1978-го, пришлось переезжать (менять место жительства) несколько раз: с. Иляшевка Староконстантиновского района, г. Александрия Кировоградской области, с. Шубков Ровенской обл., с. Самчики Староконстантиновского района, и, наконец, с. Пироговцы Хмельницкого района.

В 1982 году я поступаю на работу руководителем кружка областной Станции юных техников, и только теперь начинает несколько «проясняться». Так же к директору приходят сотрудники КГБ, но директор станции Лысенко Олег Фёдорович не стал демонстрировать свою преданность режиму гонений и притеснений меня. Я был поставлен в равные условия с другими работниками. Мои воспитанники завоёвывали первые места на всеукраинских конкурсах, а я был отмечен медалью ВДНХ (Выставки достижений народного хозяйства). В 1988 г. я был назначен заместителем директора этой Станции юных техников.

Где-то с этого времени (1988 год) начинается общественная работа. В этом году в г. Хмельницком была создана культурологическая общественная организация «Спадщина». Собирались мы в одной из аудиторий местного института (председателем «Спадщины» был доцент этого института Сиренко Геннадий Александрович), и хотя не все ещё осмеливались произносить вслух слово «Спадщина» (когда встречали у дверей «нашей» аудитории людей, то те не спрашивали «Вы пришли на "Спадщину"?», а осторожно спрашивали: «Вы пришли на 5:30?»), однако это уже был прорыв. Мы вслух на широкой аудитории говорили о болезненных национальных проблемах, мы с этими проблемами выходили на широкую общественность путём чтения лекций, проведения конференций.

Впоследствии мы создали областное Общество украинского языка им. Т. Шевченко. Началась полемика о создании «Народного руха Украины за перестройку». Мнения на «Спадщине» и в Обществе украинского языка им. Т. Шевченко разошлись: радикальная группа (к которой принадлежал я) однозначно была за Рух, умеренная группа была против, объясняя это тем, что в составе лояльных «Спадщины» и Общества украинского языка есть возможность в условиях полновластия КПСС и КГБ легально работать, а радикальный Рух запретят, членов арестуют. Верх взяла радикальная группа, и из этих двух общественных организаций была впоследствии создана областная организация Руха. Я был делегатом Учредительного съезда НРУ за перестройку (8 – 10 сентября 1989). На второй день Учредительного съезда (председательствовал Дмитрий Павлычко) в Президиуме съезда завязался бурный спор. В его разгаре Д. Павлычко бросил ручкой об стол и воскликнул: «Я тоже могу сейчас встать и уйти!» Ситуация вышла из-под контроля Президиума. С мест повскакивали делегаты и побежали на сцену, выкрикивая и размахивая руками. (Делегаты-хмельничане, которые тогда побежали на сцену, впоследствии стали либо депутатами Верховной Рады, либо являются ими сегодня.) У меня также была своя позиция, я также кричал и махал руками, ринулся бежать на сцену. Но я заметил, что на сцене уже и так слишком много тех, кто кричит и машет руками. Я сразу вернулся к тем, кто остался на местах. Мы все тогда лишь повставали с мест и скандировали: «Единство! Единство!». Впоследствии шум на сцене стих, и съезд продолжил работу.

В 1992 году я был избран председателем Хмельницкой горрайонной организации НРУ. Был также сопредседателем Хмельницкого краевого Руха.

В 1993 г. с группой активистов создал областную организацию Всеукраинского общества политзаключённых и репрессированных, которую возглавлял два срока — до 1999 года.

В 1991 году я подал в областную государственную администрацию и в Управление СБУ Хмельницкой области два развёрнутых предложения (проекта). Первый — возродить традиционного для Хмельнитчины сельского хозяина путём предоставления земли в пользование и финансовой помощи со стороны государства.

Второй — в СБУ отдел, который занимался прослушиванием и слежкой за гражданами, перепрофилировать на борьбу с организованной преступностью (взяточничеством, рэкетом и т.п.).

В те времена нас, руховцев, обвиняли в том, что мы только критикуем, а сами практически ничего не делаем. Так вот я в конце каждого проекта написал, что берусь работать в этих отделах для реализации предложенного. В СБУ меня не взяли, сославшись на мой возраст (50 лет), а что касается сельского проекта, то летом 1992 года в областном управлении сельского хозяйства был создан отдел организации и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, и мне предложили возглавить этот отдел. С лета 1992 года до лета 2001 года я организовывал фермерство на Хмельнитчине. Работать было тяжело — управленческие кадры областного управления сельским хозяйством — это бывшие компартийные работники. Я всегда был чужим среди них, без поддержки. И всё же удалось сделать прозрачным и демократичным распределение финансовой помощи и не допустить на Хмельнитчине т.н. «белых фермеров». Это когда областное и районное начальство оформляло на себя землю по колхозам, колхозники работали на тех полях, а урожай шёл этим «белым фермерам».

Из общественной работы:

2000 – 2002 гг. – председатель районной организации УРП «Собор».

2002 – 2006 – член Совета областной организации УРП «Собор».

Февраль 2004 – июнь 2004 – руководитель мобильной экспериментальной группы от «Нашей Украины» по подготовке к выборам Президента Украины.

Декабрь 2004 – член областной комиссии по расследованию нарушений на выборах Президента.