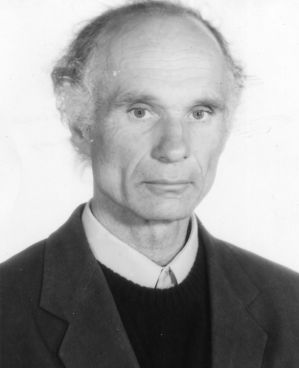

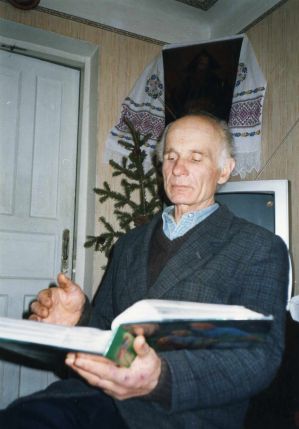

Интервью МАЗУРА Дмитрия Дмитриевича

22 июля и 7 августа 1998 года.

В.О. Дмитрий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о себе.

Д.М. Каждый порядочный человек, когда его спрашивают о нём самом, чувствует себя неловко и ищет какого-то оправдания. Но мы смертны, и потому должны что-то о себе сказать, ведь каждая биография — часть истории народа. Мне порой бывает страшно (как великому Герцену) оттого, что с моей смертью всё, что я знаю, канет в Лету. Никто не узнает, почему так, а не иначе шли события на Украине.

Я родился перед войной, 5 ноября 1939 года, поэтому всё детство прошло под знаком войны. Войну помню. Это очень впечатляло: расстрелы, боевые действия, украинское партизанское движение, советские партизаны, воевавшие против немцев и против украинских партизан. Люди часто оказывались друг против друга по разные стороны баррикад. В этой суматохе сложилась моя душа.

Самые первые воспоминания — расстрел советского партизана, бой между украинскими и советскими партизанами, бой украинских партизан в Устиновке Малинского района с полицаями, которых немцы гнали в атаку (на десять полицаев один немец). Украинские партизаны кричали:

— Братья, сдавайтесь!

Полицаи шли в наступление, украинские партизаны ударили из пулемётов — все полегли. Они подошли, перевязали тех, кто был ещё жив, и ушли. Не было такого, чтобы раненых добивали. Их подобрали подъехавшие немцы и полицаи.

Под знаком этих событий сложилась вся моя будущая жизнь. Они требовали осознания того, что происходит.

Уже в 1946 году я услышал о преступлениях Сталина. Маленькая девочка — чуть постарше меня — рассказывала, как их два месяца везли на пароходе и всё время выбрасывали мёртвых за борт. 200 человек. Она не могла их сосчитать. Наверное, знала эту цифру из рассказов других людей. Говорит, так было страшно, когда людей бросают в море. Я этот рассказ запомнил на всю жизнь.

А КГБ лет через 20 пыталось выяснить, почему я стал таким, а не другим. То есть порядочным человеком. А порядочных людей не терпят до сих пор...

В.О. А какого вы рода?

Д.М. Мои родители — учителя. Мать, Ольга Захаровна Ткаченко, из крестьянской семьи села Гута-Логановская Малинского района на Житомирщине, а отец тоже из крестьян, из соседней Устиновки. Мать родилась в 1919 году, умерла в 1990-м, отец в 1914-м, умер в 1991-м. Вернувшись из заключения, я похоронил их.

Мы попали под Чернобыль и знаем всю эту беду...

Тяжёлой была жизнь. Одних она ломала, другие прорастали. Как зерно, о котором сказано в Библии. Я тогда Библии, конечно, не читал, она была запрещена, но рос под знаком старой украинской народной культуры. Позже товарищ сказал, что я этнографичен. Даже не думал, что так обо мне можно сказать. Для меня привычным было то, что вокруг царила культура даже не христианская, а языческо-христианская. Ещё живы были её осколки. Как сломанное дерево, которое пускает побеги. Как ива на воде. Ещё бытовали красивые свадебные, петровские, обжиночные, старинные казацкие песни, хотя мы и далеко от Сечи. Даже такие, что нигде не записаны. Я вовремя не записал народную песню о Кармалюке:

Уже б тая рушниченька була б не стріляла,

Якби моя Марусина правдоньки не знала.

Песня «За Сибиром солнце всходит» — не народная, она литературного происхождения.

Учился я в обычной советской школе, которая мало что давала. Родители переезжали из села в село, и это помогало мне в развитии: новое окружение, новые впечатления, поэтому я не омертвел, не стал стандартным. Всё новые воспоминания, предания об украинском партизанском движении, которое ещё боролось из последних сил, последними людьми. Смерти чужих, неизвестных мне людей помогли мне остаться живой душой.

Окончил в 1957 году школу в древнем селе Чоповичи. Я только недавно узнал от одной бабушки, что оно существует с княжеских времён. У академика Рыбакова есть упоминание о грядах — укреплённых местах. Та бабушка из села Гута-Ободзинская говорила, что гряды строили греки, жившие в Чоповичах. И даже показывала место, где был укреплённый пункт. Что там всё время горел огонь и стояла стража. Насыпи тянутся с юго-запада, в направлении от Малина, на северо-восток, в направлении Киева.

Эта живая история влияла и на меня. Оглянитесь все вокруг. Я не знаю, как живут люди в Америке, где не было Средних веков, Древнего мира... Наверное, мне повезло больше, чем американцам.

Первое значительное событие, которое сформировало меня, — венгерские события 1956 года. Вернулись оттуда солдаты и рассказывали, как они ехали на танках через толпу, в которой было много детей, женщин... Уже тогда учителя были недовольны мной как «антисоветчиком». Даже мать вызывали. Но это не пошло дальше школы. Да и тогда я этого не боялся.

Окончив в 1957 году школу, я работал в колхозе. Наверное, уже по семейной традиции пошёл в Житомирский педагогический институт. Поступил в 1961 году, но учился с перерывом. Потому что был хрущёвский призыв в армию. Призвали со второго курса. Служил меньше трёх лет, так как заболел гипертонией. Вернулся инвалидом третьей группы. Служил в Крыму, в Сталинграде. Это было потерянное время. Лучше бы я учился.

Вернулся в институт в 1965 году с пониманием, что нужно начинать борьбу. Нельзя молчать. Ещё мне помог Иван Дзюба. Я услышал о нём, поехал в Киев, зашёл в издательство «Днепр» на Владимирской. Он подсказал: нельзя молчать. Если ничего не ворошить, то оно заплесневеет. (Чужие советы нужны человеку, даже если он сам себя считает умным).

Вот так я стал против них. Я тогда считал (да и до сих пор считаю), что нужны скандалы, чтобы что-то сдвинуть с места. Потому что тишина — это мертвечина. Я начал просветительскую работу среди людей, которые и сами должны были бы просветиться. Это были сельские парни и девушки, которые учились в пединституте. Они очень мало что знали об Украине и понемногу проявляли склонность становиться не учителями, а сельскими чиновниками (к сожалению, украинские интеллигенты легко становятся чиновниками). Это были разговоры, споры, порой очень острые. Иногда я встречал равнодушие. Но какие-то результаты были. Выпускники шли в школу и влияли на учеников.

К этому времени (где-то к 1966 году) относится первый вызов в Житомирский КГБ. Сказали: о вас ходит много разговоров, вот и хотим знать, кто вы. Мы вас изучаем. Я тогда не слушал радио «Свобода», самиздатовская литература до меня не доходила.

В.О. Работу Дзюбы «Интернационализм или русификация?» вы тогда не читали? Она теперь уже вышла отдельной книгой.

Д.М. Я и сейчас, в наше демократическое время, не могу достать такую литературу. Я формировался под влиянием жизни, а не литературы.

В.О. «Собор» Олеся Гончара пришёлся на ваши студенческие годы?

Д.М. Я окончил институт в 1967 году. С большим трудом. Никак не мог сдать марксизм-ленинизм. Даже ездил в Министерство образования. Конечно, наткнулся на сотрудника КГБ (об этом узнал позже). Он по прямому проводу сказал ректору: «Не устраивайте скандал. Пусть не ездит по Украине. Поставьте ему зачёт». Ректор Осляк был хорошим человеком. Он и показаний против меня позже не дал. Но был зависим от тогдашней конъюнктуры. Не он меня преследовал, а бывшие отставные офицеры, заведовавшие кафедрой марксизма-ленинизма. Не хотели мне поставить даже «тройку». Потому что я тогда уже был под надзором. Я не был осторожным: спросил как-то преподавателя Леонида Пивоварского, нельзя ли прочесть «Историю Украины-Руси» Грушевского. Он первый на меня донёс. С этого и началось. Само желание прочесть было преступным... Для провинции это было большой крамолой. Как всякого упрямого украинца, это меня не испугало, а даже развеселило и придало энергии. Даже меня порой нужно расшевелить... Я ещё больше стал интересоваться украинскими делами и говорить о них.

В 1968 году вышел в печать роман Олеся Гончара «Собор». Тиражом сто тысяч. Хорошая книга.

В.О. В январском номере журнала «Отчизна», 30 тысяч экземпляров, и почти одновременно в серии «Романы и повести» — 100 тысяч. Было ещё издание «Днепра» в твёрдой обложке — но оно мало кому досталось. Я ещё успел купить.

Д.М. Его начали ругать. То есть устраивать скандал. Ну, раз хотите скандала, то получите. Мне в село Рясно Емильчинского района, где я уже работал в школе, пришло от кого-то письмо из института, что нужно приехать в Житомир, потому что начинается неделя украинской культуры на Житомирщине. Приезжают Андрей Малышко, Олесь Гончар, Любовь Забашта, какие-то литературные критики.

В.О. Это было где-то весной 1968 года. До 2 апреля Гончара не трогали, так как как раз был его юбилей — 50 лет. А после 2 апреля начали клевать.

Д.М. Я не читал газет, но ребята сказали, что в прессе была какая-то ругань в адрес «Собора». Сказали: когда будет встреча, то, может, удастся выступить. Меня знали и попросили написать выступление. Я написал. Мы проверили по часам — где-то на 9 минут. Оно прозвучало. Встреча проходила в актовом зале педагогического института. Я даже не знаю того парня... Мне бы не дали выступить. Им нужен был студент, а я ведь уже не был студентом. Он выступил последним. Мы не знали, какая будет реакция. Могли бы и не заметить. Но те, кому надо, заметили: в первом ряду сидел полковник КГБ. Они редко ходят в форме... Я потом с ним встречался, но не помню — и не хочу помнить — его фамилию. В зале было около 500 украинских студентов и сотен до двух узбеков. Они тогда изучали в Житомире русский язык на факультете русской филологии... Не знаю, как они сейчас им пользуются... Они уже понимали и украинский. Много людей стояло. Я прослушал выступление и поехал себе домой.

Начался скандал. Кто его начал, я не интересовался. Но перессорились между собой все. В первую очередь преподаватели. Одни сказали, что выступление правильное, а другие — что это «националистическая вылазка». Взбудоражился весь Житомир. Даже стали употреблять, как это ни странно, слово «Украина». В Житомире было много местных стариков, которые далеко не одобряли смену языка, закрытие украинских школ, наплыв колонизаторов, заселение центральной части города отставниками — всего, что разрушало их быт. Они одобрительно отнеслись к этим событиям. Они не слышали выступления, а знали лишь, что было что-то в защиту украинской жизни, украинской Церкви, украинских обычаев. Об этом говорили несколько лет.

В.О. А какова судьба того студента?

Д.М. Ему позволили окончить институт, потому что знали, что то выступление — не его духовная собственность. За ним не было никаких других дел. С ним побеседовали. Он не сказал, кто написал выступление. Они узнали об этом позже. Но начались увольнения преподавателей. Кто-то писал заявление «по собственному желанию», кого-то выгоняли... Скандал заставлял людей думать. И это уже хорошо.

Моё присутствие на встрече заметили. За мной стали следить ещё пристальнее, хоть и не сразу установили, что это я написал. Вызвали в Житомирский КГБ и беседовали три дня. На ночь отпускали. За мной шёл «хвост», но я от него отцеплялся, так они злились, что не знают, у кого я ночую. На меня кричали, мне угрожали... Запись тех разговоров я послал в ЦК КПУ. А потом всё подогревали давно забытое, казалось бы, событие.

По неписаным законам того времени я должен был подать заявление об увольнении «по собственному желанию» из школы в Рясном. Устроился в селе Белка Коростенского района — оно соседнее с тем, где я преподавал раньше. Когда я на «ленинском уроке» рассказал о голодовке 1933 года и о репрессиях 1937 года, о том, что в этом селе были расстреляны несколько десятков человек (ученики потом говорили: это наши деды), — меня уволили с работы как «профессионально не подготовленного». Это было в 1971 году. Документ на увольнение подготовил директор школы, утвердило районо. Некоторых помню по фамилиям, но зачем это? Я по специальности учитель украинского языка и литературы, а пришлось в Белке преподавать немецкий. Будто я его плохо преподаю... Так дали бы мне украинский...

Вдобавок к этой суматохе у меня ещё была гипертония, так что я вернулся к родителям в Гуту-Логановскую. Помогал им. В 1973 году меня обвинили в «тунеядстве», и Малинский выездной суд в Гуте приговорил меня к 1 году исправительных работ. Я обжаловал постановление суда в кассационном порядке и ждал. Даже написал: если кассационный суд признает постановление справедливым, я приступлю к работе, которую дадут.

Почему до этого я не приступал к работе? Здесь был моральный барьер. Ведь на уроке я сказал не только о репрессиях 1937 года. Я сказал, что делается сейчас в селе. Как заставляют голосовать за кандидатов в депутаты... А моя соседка в это время замёрзла насмерть в нетопленой хате. У неё была развалена печь, а её сын был призван в армию. Приехал, похоронил мать — и снова должен был ехать служить... Я много чего говорил, не буду вспоминать. Я ничего не сделал и не мог сделать. Это было лишь слово. Но мне этого не простили. Я говорил: нельзя этого терпеть. Она была женщиной простой, моя соседка. Я в том селе ещё ничего не знал. И не видел ещё такого. Я был просто обязан об этом сказать. Нужно было заступиться за этих беспомощных людей, которые сами не могут защититься. А о голоде тогда вообще запрещено было говорить. Даже наш Президент Кравчук говорил, что он не знал о голоде на Украине. Кривил душой...

Это ужасное событие встряхнуло меня ещё раз. Я тогда сказал: сделайте что-нибудь хотя бы для этого села, тогда я пойду на какую угодно работу. А нет — так судите. Или дайте мне учительскую работу. Я же преподавал только немецкий, а не украинский. Судья был местный, малинский. Он до сих пор судит... Я написал: если Житомирский кассационный суд подтвердит справедливость приговора, то я пойду на принудительные работы, куда меня пошлют. Но постановления кассационного суда я не получил до сих пор.

Кажется, 28 февраля 1973 года меня вызвали в Малин. Я думал, что объявят решение кассационного суда, а меня взяли под стражу. За пять минут состоялся суд (судья Стельмах, он и сейчас работает). Не дали последнего слова, никого не пустили в зал суда. Осудили на год заключения. Это было явное нарушение советского закона. Если бы мне вручили приговор кассационного суда, а я не приступил к работе, то год принудительного труда должны были бы заменить четырьмя месяцами заключения — день заключения за три дня принудительных работ. А меня 28 февраля повезли в следственный изолятор в Житомир, держали больше месяца.

Стали собирать материалы на политическую статью. Мне сокамерники говорили, что их заставляли на меня писать. Говорят, мы подписывали, потому что боимся... Только один из них («вор в законе») не подписал. Потом, через 6 лет, их вызвали в суд свидетелями...

Завезли меня этапом в Сумскую область, в село Перекрестовка, под Ромнами. Лагерь общего режима. Я первых дней пребывания там не помню, потому что был в горячке. Там некоторое время не было работы. Вот выходил на поверку — и потом падал. Бывало, и до нар не доходил — падал.

Туда приезжал сотрудник Житомирского КГБ. Сам признался: собирал на меня материалы. Чтобы, не выпуская, осудить. Но один из зэков мне сказал: «Ты мне ничего не сделал. Я не хочу на тебя врать. Меня заставили. Давай я напишу отказ, дам тебе копию — и что будет, то будет». Может, это меня и спасло. Вызвал прокурор, сказал, что меня предупреждают, но судить не будут. Дали подписать.

В.О. Это предупреждение по указу Президиума Верховного Совета от 25 декабря 1972 года.

Д.М. Я знал, что после этого рано или поздно меня арестуют. Но я не собирался менять свои взгляды и отказываться от просветительской работы. Это же было бы непорядочно. Освободившись, немного работал в Малине на экспериментальном заводе, грузчиком, бетонщиком, на строительстве цеха бумажной фабрики.

Меня арестовали перед Московской олимпиадой 1980 года. А тут ещё началась Афганская война. Я понял, что это начало краха СССР. Да об этом уже и Амальрик писал — «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Российская империя оказалась перед неизбежностью краха в Крымской войне, развалилась после Первой мировой войны и снова собралась как СССР. Выиграть войну против Афганистана, где увязли англичане и сами советы после революции, — они не смогут. Первый вопрос судьи Билецкого был... Он и вас судил?

В.О. Да.

Д.М. Первый вопрос был (прочитали моё письмо): «Почему считаете, что такова судьба Советского Союза?» Но уже прошла та пора, когда я говорил искренне. Я ничего не ответил. Адвокат меня предупредил, что мне будет 6 лет заключения и будет ссылка. Меня мало беспокоило, какой будет срок. Я уже обдумывал, что порядочному человеку — я повторяю это слово, потому что оно определяющее в наше время, — получать маленький срок не нужно. Я не собирался просить.

В.О. А какой был повод для ареста? Когда и как это произошло?

Д.М. Никакого повода! Всё сфабриковано. Я ещё ничего не успел сказать об Афганской войне...

В.О. Афганская война началась 29 декабря 1979 года.

Д.М. А меня арестовали 30 июня 1980 года. Когда началась Афганская война, я вёл о ней разговоры. Как и все люди. Это были бытовые разговоры. Кто, когда, где, что слышал или знал. Это не была какая-то агитация или пропаганда. Просто им нужен был человек, чтобы посадить. Один сотрудник КГБ мне сказал, что у них очень давно не было человека, которого бы они посадили за слово. Потом говорили: тот, кто вёл твоё дело, — он на тебе зарабатывал пенсию. Косяк его фамилия. А майор Радченко, начальник следственного отделения, в минуту откровенности (а может, не желая неприятностей по службе) сказал: «Мы тебя убьём. Нам не нужны такие хитрые, как ты. Убьём под тем предлогом, что ты склонен к терроризму». Он просто меня предупредил. Это было в следственной комнате. Меня записывали на магнитофон, но в тот момент он был выключен. Это был как бы частный разговор.

Им очень трудно было вести дело против меня. Говорили, что я что-то там говорил. Делают очную ставку — человек ничего не подтверждает. «Да летели самолёты, а он сказал: в Афганистан летят». Действительно, летели бомбардировщики. Я их знал, потому что в авиации служил. Или: «Говорил о боях в Афганистане». Об этом и радио говорило.

Я знал, что меня могут посадить, но не думал, что будут искать такие поводы: «агитация с целью подрыва советской власти»... Мне было не страшно. Я про себя посмеивался над ними.

В.О. Как они вас арестовали?

Д.М. Арест был связан с вашим арестом 1979 года. Вы, может, не всё знаете. В вашу защиту выступил академик Сахаров, начались разговоры о вас. Кагэбэшники узнали, что на суд в Радомышль приезжала из Москвы Лина Борисовна Туманова (её позже арестовали). Я её встретил в Киеве, показывал ей, что за нами «хвост». Поглядывают на нас и переговариваются между собой...

В.О. Вы на том суде очень «засветились». Да и к Оксане Яковлевне Мешко вы перед тем по моему делу ездили...

Д.М. Хотелось иметь знакомства с порядочными людьми, которые что-то делают. Я не подал заявление в Хельсинкскую группу по той причине, что не придавал значения этой формальности. Я бывал у Николая Руденко, ночевал у него, у Оксаны Яковлевны бывал — очень благородного человека. Кагэбэшники потом говорили мне: «Где что ни делается, там и ты». Это было забавно: а почему я там не должен быть, где что-то хорошее делается? Человек должен быть деятельным, всё знать. Это привычно для меня.

Они приехали с обыском, когда меня не было дома. Меня тогда вызвали в контору колхоза, чтобы я не присутствовал при обыске. Нашли ваши письма, моё письмо в защиту Дзюбы, что ли. Ваш текст «Вместо последнего слова». Называли его очень антисоветским. Но то были слова избитого человека, который говорит, что я же не тот, кого надо бить. А через несколько дней, 30 июня, приехали и забрали меня.

Следствие вёл Радченко. Это чиновник, человек очень злой. Но ведь предупредил меня об убийстве... Приговор сохранился. Там написано, что я говорил о боях в Афганистане. Что колхозникам живётся тяжело. Что украинские школы закрывают (прокурор на суде говорил: «Ещё есть украинские школы в Житомире»). Это инкриминировалось как подрыв основ Советской власти. Даже не «клевета», а «с целью подрыва и ослабления Советской власти». Статья 62. До семи лет заключения и пяти ссылки.

Следователь Лябах очень не хотел вести следствие против меня. Говорил: «Ты от меня откажись». Потому что я ему говорил, что когда он приедет к себе на Ивано-Франковщину, то там ему в глаза будут долбить... Ещё был какой-то Городничий из Сумской области — он потом вёл дело Фельдмана. Он меня не допрашивал, только был в следственной группе.

За что меня было сажать? Что я, долго сохраняя наивность, пытался защитить Олеся Гончара? Что писал письмо в защиту Солженицына, когда его исключили из Союза писателей? Последнее сняли, чтобы был чисто «националистический уклон»...

Было много допросов ни о чём. Говорили: «Скажи что-нибудь против себя, чтобы у нас был материал. Меньше дадим. А то ведь не за что». Ну, хорошо, скажу, что колхозникам было хорошо без пенсии. В голодовку было хорошо. Когда расстрелы были... Об этом в селе говорили и говорят до сих пор. При чём здесь «подрыв»? Почему это пало именно на меня? Сам этот факт меня удивлял.

Я понимал, что эта власть глупа. Она работает сама против себя, себе на погибель. Они глупые — и этим мои мысли о них ограничивались. Что о них говорить? Они глупые. Они вредны сами для себя. Они очень быстро исчезают в земле — без всякого следа. А в мою характеристику записали: «Очень хитёр». Это мне зачитывали на этапах. Хоть бы раз сказали, что человек что-то понимает... «Хитёр»...

Суд длился три дня. Был ли кто в зале — я не видел. Меня посадили спиной к залу. Сбоку стояли солдаты и не давали мне повернуться — толкали меня. Я знал, какой будет срок. Я не защищался — перед кем было защищаться? Я отвечал, какого года рождения... А когда дали последнее слово, то сказал, что, конечно, я виноват, но не знаю, в чём. А делать программные выступления я не хотел из чисто практических соображений. Я знал, что ребята сидят в концлагерях. Буду иметь свидание с матерью и буду передавать, что кому надо.

На суде у меня было очень высокое давление. В последний день суда во время обеда мне дали с едой какой-то препарат, отчего мне трудно было переступить ногой, открыть рот и говорить. Такого состояния у меня не было никогда больше. В лагере ребята сказали, как называются те таблетки. Вот в камере хочу что-то взять — не могу. Хочу пошевелиться, встать — не могу. Хочу что-то сказать — трудно вымолвить слово. Потом это прошло. Наверное, что-то подсунули с едой. Возможно, боялись, что я что-то скажу. Например, товарищ мне писал из Казахстана, что ему следователь сказал: «Таких, как ты, надо убивать вместе с детьми». Я ему ответил, что так нельзя говорить, это возмутительно... Это мне пошло в приговор. Это возмущение — что я не хотел, чтобы убивали детей политзаключённых. Я писал об этом в кассационной жалобе. Мне ответа не дали. Показали, я подписался — и её забрали.

Везли этапом. В Рузаевке (Мордовия) меня бросили в камеру с уголовниками — перепутали. У них, в России, статья 62 — это «тунеядство», что ли. А потом перевели в отдельную камеру. Там можно было по трубе переговариваться с соседними камерами. Я каким-то девушкам пел украинские песни. Они были очарованы, но говорили: «Почему они такие грустные?»

Меня привезли где-то в начале марта 1981 года в Мордовию, в Барашево, третий лагерь. Там были хорошие люди... Монархист по убеждениям Владимир Осипов. Пришёл Юрий Бадзё из Киева. Из Харькова Евгений Анцупов (ныне покойный, Царство ему Небесное. Умер во Франкфурте-на-Майне. Успел написать несколько книг. Писал: «Мне до антиукраинской позиции так далеко, как до звёзд». Не все русские занимали такую позицию по отношению к Украине). С нами был Николай Руденко. Его жена сидела в том же лагере через несколько заборов. Не было видно, но если бы сильно кричать, то можно было бы услышать. Поэтому Руденко перевели на Урал.

Ребята были рады, что я приехал, потому что не знали, что творится на Украине. Я говорил, что тоже не знаю, но когда начал рассказывать, то говорили: «Ой, как ты много знаешь!»

Я делал то, что задумал. Что они хотели пересказать, я через мать по возможности постарался передать. Потом пришли очень хорошие молодые ребята из Латвии, у которых ни с кем не было никакой связи. Янис Барканс и Зайнис Балодис. Один из армии, один гражданский. Я о них передал материалы. Из Латвии приезжал к маме человек, отвёз их в Москву, а оттуда передали дальше. Латыши были очень довольны, что новость пошла по всей Латвии. Было много шума. Люди узнали, какие у них хорошие люди сидят в тюрьме. Это случалось не часто. Это тяжёлая работа. Но кто-то её должен был делать. Она давала свои плоды. Люди получали информацию, за что наказывали.

Работа в лагере была не тяжёлая, но вредная: шитьё рабочих рукавиц. Много пыли от залежалого материала. Забивался нос, рот — дышать было нечем. Порой хотелось сесть в штрафной изолятор, мёрзнуть, мучиться от голода, но не дышать таким воздухом. В карцерах я бывал часто. Я и там не скрывал, что думал. Я мог назвать начальника участка дураком. Был там начальником украинец, довольно добрый человек, но на него пошли доносы, и его сняли. Поставили русского, которого я назвал дураком. Он мне отомстил. Приезжал житомирский кагэбэшник, вместе просили начальника цеха, чтобы написал, будто я плохой работник. Тот был русский. Он сказал: «Такого хорошего работника у меня ещё никогда не было. Я не буду писать». Смелость, которой часто украинцам не хватает. Тогда нашли надзирателя Трифонова. Написал, что у меня то ли тумбочка не в порядке, то ли постель не так застелена... Меня часто сажали в изолятор — и то надолго. Последний раз на 9 месяцев.

В.О. Это ПКТ? Потому что ШИЗО дают на 15 суток.

Д.М. Именно штрафной изолятор. 15 суток проходило — приходил Трифонов и говорил: «Вон паутина в углу». Причина солдатская...

В.О. Когда я был в Мордовии до начала 1977 года, то карцер на три зоны был один — в Лесном, в 19-й зоне. И вас туда возили?

Д.М. Нет, карцер построили в Барашево, там, где расстреляли верующих. Политический лагерь в Лесном ликвидировали (он стал уголовным).

В 1983 году житомирский кагэбэшник сказал: «О вас много говорят. Где мне найти человека, который бы убедил вас написать прошение о помиловании?» Начальник участка сказал: «Я к тебе ничего не имею, но ты поедешь на Украину. Пусть там с тобой поговорят». Летом повезли меня в Житомирскую тюрьму. Что-то со мной пытались говорить какие-то чиновники невысокого ранга, но я отмалчивался. Они поняли, что ничего из этого не выйдет. Был я там дней десять или две недели. Там я заболел, потому что под окном работал дизель и гарь шла в камеру.

В камеру подсаживали всяких людей, которые признавались, что они не хотят на меня доносить, у них свой срок. Один из них, сидевший за спекуляцию, рассказал мне, что он в Крыму разговаривал с одним евреем, который заправлял твэлы на Чернобыльской АЭС. Страшно облучился, лечился. Он говорил этому моему сокамернику, что Чернобыль должен взорваться, потому что твэлы неправильно заправлены. Взрыв неизбежен. Ещё когда не было графитовой защиты, они запускали реактор, а рабочие не знали, что их облучают. Я подумал, что меня провоцируют. Надо было проверить. Но я очень заболел...

Вернулся в зону еле живой. Я стал проверять данные о Чернобыле. Выходило, что это правда. Этими данными надо было как-то распорядиться, но долго не было возможности. Я понимал, что если в США были аварии, то тем более у нас они намного крупнее и неизбежны. Но я не мог себе представить их размеры. Когда стал Горбачёв, я написал ему письмо. Не одно. Где-то ко Дню конституции 1985 года (около 7 октября) приехал представитель Житомирского КГБ и приказал изолировать меня любым способом (это мне сказал начальник цеха). Ещё пришёл один зэк и сказал: «Не спрашивай меня, откуда я это знаю, но тебя скоро посадят, и посадят надолго». (Теперь он живёт в одной не совсем демократической стране СНГ, так что, чтобы у него не было каких-то неприятностей, не буду его называть). Через два дня меня изолировали. Штрафной изолятор продлевали каждые 15 суток. Со всеми его атрибутами: горячая пища раз в двое суток, без прогулок, постели, головного убора...

Я написал ещё одно письмо Горбачёву. Его не отослали, но приехал начальник управления КГБ Мордовии. Он читал моё письмо. Сказал: «Пиши прокурору». Но я не стал писать, потому что видел, что это безнадёжно. Мне прямо говорили, что писем не отсылают. Передо мной были дураки, которые приближали гибель своей империи, которую должны были бы охранять.

30 июня 1986 года прямо из карцера меня повезли в Сибирь на ссылку. Этап длился где-то месяц. Свердловск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Заиграевский район, Новая Брянь.

В.О. Это же там раньше в ссылке был Василь Лисовый!

Д.М. И Юрий Бадзё. Меня выбросили голодного, холодного, без копейки денег. Долго голодал. Одолжил у своей надзирательницы денег на телеграмму, чтобы мне прислали денег. До тех пор почти ничего не ел. Но и до того был замучен... Я не знал, что имею право прийти в райисполком и потребовать 30 рублей.

Когда меня поселили в общежитие и поставили на работу, я увидел, что меня скоро начнут бить. Поселили с секретарём комсомольской организации Кузьминым. Он ко мне придирался. Пьяный каждый раз приходил. Я позвонил в местное КГБ, просил другой работы и другого места жительства. Они не захотели со мной встречаться и говорить. То есть они меня умышленно подставили. Тот комсомолец меня избил. Сломал обе руки и нанёс тяжёлую черепно-мозговую травму, перебил переносицу. Я истёк кровью, попал на операцию. Написал прокурору, но он не прореагировал. Только начальник милиции на три дня задержал того хулигана. Меня снова поселили в той же комнате с тем же комсомольцем. Он меня, бессильного, с перебитыми руками, вытаскивал на балкон и угрожал сбросить. Действительно сбросил бы... Сказал бы, что я сам выпал, и всё было бы закрыто. Прокурор не реагировал — и мне пришлось бежать. Я сбежал. Где-то осенью 1986 года.

В.О. Куда сбежали?

Д.М. Сбежал домой, куда же ещё. Я был бессилен, обескровлен, ничего не мог делать, руки висели...

В.О. А вас кто-то видел в селе?

Д.М. Некоторые люди в селе видели меня. Потом я был в Коростышеве, у своего товарища Ивана Боровского. Прошло месяца два. Началась зима. Меня арестовали на квартире у одной женщины в Коростышеве. Дали год уголовного, как полагалось по советскому закону. Лагерь в посёлке Солнечный, номера не помню, возле Улан-Удэ. Приезжали из Москвы два полковника из КГБ, собирали сведения обо мне. Будто мало ещё знали... Но больше пили водку. Требовали написать прошение о помиловании. Я отказывался. Дошло до того, что я стал последним политзаключённым Советского Союза... Бадзё и Лукьяненко были тогда в ссылке, им было легче. Тогда Горбачёв поехал в Америку, и там его спросили, где я. Потому что это тогда вы, Василий, подняли шум из-за меня...

В.О. Да, меня выпустили 21 августа 1988 года. Я ездил к вашей матери в Гуту-Логановскую, расспросил, перечитал ваши письма, приговор. В сентябре поехал во Львов. А там уже действовал Комитет защиты политзаключённых во главе с Михаилом Горынем. Вот он мне говорит: «Вы больше всех знаете о Мазуре, вот и пишите». Я написал от руки страницу текста и послал фототелеграммой Горбачёву. Копия, конечно, пошла на весь мир.

Д.М. Тогда я был в туберкулёзной тюрьме и заболел ещё и желтухой — вирусным гепатитом. В той тюрьме было очень тяжело. Люди умирали чуть ли не каждый день. По сути, никакого лечения... Вследствие того шума меня изолировали — и стало немного легче. Освободили меня 7 или 8 декабря 1988 года. В тот же день, что и Бадзё и Лукьяненко.

В.О. Наверное, по одному указу.

Д.М. Дома отец лежал парализованный, мать заболела раком. Пришлось исполнять свой сыновний долг. Похоронил их... Пробовал устроиться учителем, но мне не дали. Пошёл в колхоз. Когда перестали платить, я перестал и работать. Сам веду домашнее хозяйство. Живу один. Не женат. Пока что... Есть у меня брат Виктор, немного старше меня, живёт сейчас один. Сестра Галина уехала аж в Тюменскую область — ей из-за меня не давали ни работы, ни квартиры.

Я вступил в Хельсинкский Союз, потом в Украинскую Республиканскую партию. В 1996 году наша Малинская организация перешла в Народный Рух Украины. Меня выдвигали в областной Совет, но не за что было ездить к избирателям. Избрали другого. Он сразу проворовался. Его выгнали — после многих публикаций в прессе. Выбирают тех, у кого больше денег, а не порядочных людей... Такие мы есть. Но надеюсь, что всё будет хорошо.

В.О. Продолжаем разговор 7 августа. Дмитрий Дмитриевич, мы в прошлый раз спешили и кое-что пропустили. Нужно уточнить и добавить.

Д.М. Несмотря на спешку, я немного хитрил. Не хотел однообразия. Не хотел усложнять суть без надобности. Я не сказал о своём втором побеге из ссылки. Тогда я уже болел туберкулёзом. Когда меня снова выбросили на мороз в тот Заиграевский район... Негде было жить. Болезнь прогрессировала. У меня не было выхода. Некоторое время я находился у добрых людей, русских, тоже бывших зэков, сидевших в сталинские времена. Но из-за безденежья и болезни вынужден был уехать, спасая свою жизнь. Не знаю, этично ли это, но у меня не было другого способа спасаться.

В.О. Уточним, когда были первый и второй побеги.

Д.М. Первый был осенью 1986 года. Ещё было тепло.

В.О. Значит, два месяца «в бегах», год в заключении, вышли зимой...

Д.М. По-моему, это был декабрь 1987 года. Я могу ошибиться. Были большие морозы. У тех людей я пробыл недолго. Это были очень бедные люди.

Я буквально замерзал — на 20 километров ни одного жилья. Мордоповский мост — они его охраняли. Это большой мост — через него идёт трасса аж до Владивостока. Они предоставили мне убежище. Я пожил у них несколько дней. Вроде бы немного оправился. Но оставаться я не мог, потому что у них было туго с едой.

В.О. Так вас не поселили там?

Д.М. Нет, меня привезли в район — и езжай куда хочешь. Я поехал наугад и чуть не замёрз по дороге.

В.О. А какие же у вас тогда были отношения с властью?

Д.М. Милиция не была ко мне враждебной. Да она никогда ко мне не относилась враждебно. Но ведь всё зависело от КГБ. И в первый раз я не собирался поднимать восстание в ссылке... Власть просто не хотела со мной иметь дела.

В.О. Это же уже «перестройка»...

Д.М. «Перестройка» до Сибири ещё не доходила. Там о ней ещё не слышали. Это в Москве, в центре что-то делалось. Там же её понимали наоборот. Помню, когда что-то сказали по радио, что нужно принимать какие-то меры, то там поняли, что надо «ужесточать», «закручивать гайки». Так что второй побег был где-то в начале 1988 года, зимой.

В.О. Как же вы сбежали?

Д.М. Они за мной, конечно, следили, но потеряли след. Я сам затерялся среди тех просторов. Бурятия ведь очень большая. По территории как Украина, а населения всего миллион сто тысяч. Районы такие, как у нас области. Когда я очутился среди тайги и не знал, куда идти, то пошёл наугад. Прошёл километров 15 и наткнулся на избушку в лесу. В лесу, но была дорога. Я постучал. Говорю, замерзаю. Мне открыли и хорошо встретили. Чем было, угостили. Рассказали свою историю. Женщина Настя. Муж, кажется, Григорий, сын Сергей. Баба Настя рассказала свою житейскую историю, характерную для 30-х годов. Её отец, татарин, был председателем колхоза. Мать умерла. Было трое детей. Отец захотел жениться во второй раз. Пошёл к какой-то женщине, та сказала: «Мне твоих детей не надо. Делай с ними, что хочешь». Она взяла младшего брата Насти, завела в тайгу, привязала к сосне — и он замёрз. Вторую сестричку привела к воде и утопила. А я, говорит, спряталась в будку к собаке. Собака меня укусит, я дам ей руку, она полижет и больше меня не трогает... (Когда Настя это рассказывала, то я сказал, что тоже чуть не замёрз...) Говорит, когда мне было уже 12 лет, я взяла нож и зарезала свою мачеху, как собаку. Мне, говорит, дали 10 лет. Я носила шпалы вместе с политзаключёнными (как теперь их называют), с соратниками Ленина. Позже она увидела одного по телевизору, еврея по национальности, и сказала: «О, так он же с нами сидел! Я его знала. Он много рассказывал о Ленине, с которым был в дружеских отношениях». Вот такая история...

Из-за их бедности, из-за своих болезней я должен был уехать и спасаться.

В.О. У вас же не было денег на поезд...

Д.М. Мать прислала денег. Потом, когда меня допрашивали, то говорили, что меня видели, как я посылал телеграмму. И как добирался. Денег было мало, так я добирался не только поездом. Через тот Мордоповский мост пролегает трасса. Там большое движение. Даже из Читы в Москву идут машины. Я «проголосовал». Какая-то машина остановилась — водителю было скучно самому ехать. Ехали очень долго. Но мне надо было что-то поесть. Я не хотел у него просить, поэтому сошёл с машины, сел в поезд на каком-то полустанке на этой Транссибирской магистрали и поехал через Харьков домой.

Дома была тяжёлая ситуация. Мать угасала, отец лежал. Она возле него ужасно уставала. Моё здоровье всё время ухудшалось. Начала западать грудь. Просто чувствуешь, как усыхают лёгкие. Спасаясь, я задумал поехать куда-нибудь на юг. Меня поймали в Мариуполе. «Вычислили» по внешнему виду. Я был страшно худой. Я не знал этого, ведь в зеркало не смотрелся. Но они глянули на меня и показали пальцем: этого надо задержать. Там в это время была облава: недалеко хрущёвская «химия». А я же этого не знал. И меня случайно задержали.

В.О. И сколько вы пробыли в этот раз на этой воле?

Д.М. Недолго. Чуть больше месяца я пробыл на Украине. Когда меня задержали, была ещё зима, где-то конец января. Меня снова этапировали самолётом. В Мариуполе держали в какой-то камере, где я задыхался. Там была принудительная вентиляция. Если дежурный забывал включить вентилятор, то нечем было дышать. Я терял сознание. Зэки начинали стучать кулаками, кричать: «Умирает!». Вентилятор включали, я приходил в себя. Посадили меня в самолёт в Мариуполе. В наручниках. До Москвы, потом до Улан-Удэ. Двое конвоиров меня сопровождали. Они не знали, кого везут. Страшно удивились, когда я рассказал. Сказали, что о таких, как я, много говорит зарубежное радио (они москвичи). Конвой стал ко мне относиться мягче. Увидели, что я никакой не преступник. Но везли в наручниках. Летели над заснеженной Сибирью аж до Улан-Удэ. Где-то делали посадку. Из Улан-Удэ везли воронком в Заиграево. Районный суд снова дал мне год. Сказали, что всё это неправда, что тебя избили, никуда ты не обращался, прокурор ничего не знал, ты не болен... Они уничтожили все документы об этом, а у меня тоже всё позабирали...

Пока меня привезли в Бурятию, того Кузьмина, что меня избил, уже зарезали. Напал на кого-то другого. То есть они спровоцировали новое убийство. Они, видимо, боялись, чтобы Москва не раскрыла. Им скандалы вряд ли были нужны. Того убийцу Кузьмина судили за убийство. Я просился быть свидетелем в том деле, но меня на суд не вызвали. Тот человек, который, защищаясь, убил Кузьмина, получил 7 лет. Мы потом сидели в одном лагере. Говорил мне: «Чего же ты его не убил? Ты бы меньше получил». — «А чего же ты меня на суд не требовал?» — «Мне адвокат сказала, что не надо». А эта адвокатша — жена прокурора. Ей невыгодно было вызывать меня на суд.

Именно в это время ко мне в камеру подбросили «подсадного» — больного туберкулёзом открытой формы. Хотя я уже был совсем больной.

Так вот, меня везут воронком в Улан-Удэ, в тот же лагерь строгого режима. Говорят, мы знаем, что у тебя туберкулёз. Меня сразу направили в туберкулёзное отделение лагерной больницы — через колючую проволоку от зоны. Та полоса не простреливалась, так зэки лазили туда-сюда. Там я заболел ещё и вирусным гепатитом, потому что там было очень много таких больных. Изоляции от них никакой. Купались в общей бане, пили ту же воду. Я от них заразился. Это было страшно тяжело — при туберкулёзе, после избиения... Врач говорил: «Тебя надо спасать, потому что печень сядет». Дали мне капельницу. Врач отнёсся ко мне внимательно. Сказал: «О тебе говорят. Тебя скоро освободят». Ещё сказал: «Я тебя закрою на замок, чтобы в твою палату никто не заходил. Так будет лучше». Меня изолировали. Окно было открыто, хоть и были решётки. Но меня никто не беспокоил. В эти последние месяцы мне было терпимо.

Всё время на зоне сидели два полковника из Москвы, которые занимались мной и пили водку. Это мне говорили «наседки», которые с ними беседовали. Эти «наседки» писали на меня доносы. Сначала давали их мне и говорили: «Разрешат 15 рублей на ларёк, так поделюсь с тобой». Но эти полковники говорили им: «Что бы вы ему ни говорили, он вам правды не скажет». Они мало мной интересовались. Пили водку, потому что были командировочные деньги. Это уже был развал. Никому ничего не надо было. Преступник ты или не преступник — везде царил формализм. И всё это называлось «перестройкой».

Потом Горбачёв ездил в США (мне позже рассказывали, что его там обо мне спрашивали). Он задержался в США всего на один день, потому что на другой день было землетрясение в Армении. Он вернулся. В тот же день пришла телеграмма из Москвы о моём освобождении. Но меня освободили на второй день. Мне говорили, что это связано с визитом Горбачёва в Америку. Ему сделали выговор за моё пребывание в заключении.

В.О. В ваших документах написано, что вас выпустили 9 декабря 1988 года.

Д.М. А Бадзё и Лукьяненко вышли 10-го. Потому что они были в ссылке. Но это было по одному указу. Когда выпускали, за мной не было никакой слежки. Привезли на станцию: «Сам доберёшься, возьмёшь билет? Тогда я пойду по своим делам». Дал мне деньги на билет до Москвы: «Больше у меня нет». Какие-то копейки у меня были свои. Я доехал до Киева, а там уже на электричке домой.

В.О. Когда мне сообщили, что Дмитрий уже дома, я сразу поехал к вам. Шёл по дороге от трассы до Гуты-Логановской, и мы встретились на дороге в лесу. Снежок выпал...

Д.М. Совсем не помню вашего приезда. Был в таком состоянии...

Застал мать очень больной. У меня было такое чувство, что у неё рак. Откуда я знал, не могу сказать. Наверное, всё время об этом думал. Я всё время боялся, что мать умрёт от рака. Почему? Я это угадывал... Отец лежал... Очень тяжёлая была жизнь. Как у Тесленко: «Погоняй до ямы...»

Сестра Галина вынуждена была уехать с родины, потому что ей из-за меня не давали жилья в Малине, не давали строиться. Когда она добилась места, то ей отвели под высоковольтными линиями, где сильное магнитное поле. Когда она начала строиться и уже внесла деньги за деревянный сборный дом, то ей его не выдали. Судилась за возврат денег. Вынуждена была уехать куда-то искать работу. Где украинцы искали? За Уралом.

Брат Виктор жил очень тяжело. Его жену, учительницу, из-за меня уволили с работы, и она вскоре умерла. Его жизнь искалечена. У него был инсульт. Он был парализован. Болел. Как-то выздоровел. Но мне помочь ничем не мог.

В.О. Знаю, что ваша мать обращалась за вас к Жоржу Марше...

Д.М. Да. Она была на суде в Житомире. И тётя Ольга. Её не пускали, но она прошла. Я их не видел. Мать действительно писала письмо Генеральному секретарю Французской компартии Жоржу Марше. Я того письма не читал... По её рассказу, там было написано, что один свидетель на суде сказал: «Я подписал потому, что сотрудник КГБ сказал мне, что будет меня подвешивать, если не подпишу». Это слышал и прокурор — и сразу заткнул свидетелю рот: «Это тебя научили так говорить». Но мать это услышала. Также что я не хотел, чтобы убивали детей политзаключённых. Она это изложила Жоржу Марше. Где-то это было опубликовано. Во Франции приближались выборы. Вскоре он приехал в Советский Союз, так что это имело какое-то значение. Хоть мне от этого не было легче. Разве что всё время говорили: «Пиши помилование». Особенно под конец: «Хоть немного что-нибудь скажи. По радио. По телевидению. Вон стоит магнитофон... Через месяц выпустим». Это во время «профилактики» в Житомире. Мне тогда и ходить было тяжело. Я и не думал о том, чтобы что-то писать или говорить. Тогда они сказали: «Ты нас за людей не считаешь». Я об этом не думал, люди они или не люди. Я просто не хотел их видеть и слышать.

Это всё, что я хотел сказать.

Многое в истории будто бы прошло и умерло, но на самом деле оно оставляет свои следы. Вот, скажем, когда я попал после избиения на операцию, то со мной рядом лежал человек — бывший фронтовик. Рассказывал, как их разбили в Карпатах. Они потеряли всё оружие. Он, раненый, с перебитой ногой, попал в плен к немцам. Один молодой немец хотел его застрелить, а старший не позволил. Взяли его на носилки. Он в лагере выздоровел. Подружился с пленными офицерами — майором и полковником. Они всё время держались вместе. Оказались в английской зоне оккупации. Их передали советским властям, но их не заключили в лагеря, даже офицеров, потому что они защищали друг друга. Но рассказывал, что встретил одного татарина, которого не любили в лагере. Ему скрутили руки и повели к реке расстреливать. Повернули к себе спиной. Один офицер выстрелил — он упал в воду. Перед смертью он просил меня заехать к матери в Казань и рассказать о его судьбе. Долго, говорит, помнил адрес, а теперь забыл. Это характерная для той эпохи, которую мы пережили, жестокость.

В трёх метрах от штрафного изолятора в Барашево (Мордовия), где я сидел (запретная зона из пяти или шести ограждений), есть могила шести тысяч расстрелянных монахов. Мне один надзиратель, из местных, говорил, что их расстреляли в 1939 году, в один день. Яма была уже выкопана. Их расстреляли... На другой день — может, кто-то перестраховывался, что ли — пришёл приказ не расстреливать. Их там шесть тысяч. Женщин отвели дальше, в берёзовую рощицу, и там расстреляли. То место, когда я там был, было опутано колючей проволокой. Никакого там холмика нет. Низина. Туда бегут талые воды. На братскую могилу. Всё это, конечно, формирует человека. Но уже не вызывает сильных эмоций. Просто воспринимаешь умом то, что было.

Вот и всё, что я хотел бы добавить. У вас есть ещё какие-нибудь вопросы?

В.О. Занимаетесь ли сейчас политикой?

Д.М. В политической работе я участвую мало. Обременён бытом, здоровьем. Сельская жизнь вообще тяжела. Тяжёлый быт. Должен каждый день зарабатывать на хлеб насущный. Бедность не порок, но... Как там говорил Короленко? Есть у него такой рассказ... Это был политический писатель довольно узкого направления. Наверное, это из-за него существует выражение «квасной патриотизм»? Ну, это уже можно не записывать... Он писал, что стал русским писателем потому, что когда его везли в ссылку, то один русский мужик в дороге дал ему напиться квасу. Это ему так понравилось, что он отказался от Украины (жил в Житомире). Писал, что очень мало знал об Украине. Что-то там в памяти сохранилось о каких-то обрядах, песнях, каких-то девушках, которые что-то пели... Он жил мещанской жизнью. Его Украина не коснулась. Он пошёл другим путём. Франко сожалел, когда кто-то из украинцев шёл тем другим путём. Что их деятельность вышла за пределы национальной жизни...