BABYCH-INTERV-2012

Бабич Сергей Алексеевич. Это интервью впервые было опубликовано в №№ 7 и 8 Бюллетеня «Страничка узника» 1989 года в Москве на русском языке в авторском переводе — в житомирской газете «Голос громадянина» № 20 и 22, октябрь 1990 года, откуда его 7–8 декабря 2008 года В.Овсиенко отсканировал для сайта ХПГ «Музей диссидентского движения» http://museum.khpg.org (8.12. 2008). Волей автора в 2012 г. оно заменено последним вариантом, который публиковался в журнале «Світло спілкування» (г. Житомир), № 13. – 2011. – С. 70 – 85: https://museum.khpg.org/1228746466 BABYCH-INTERV-2012. Знаков 156.658.

Сергей Бабич

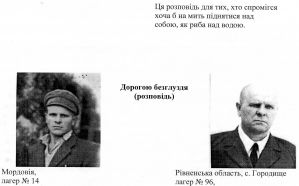

Дорогой безрассудства

Этот рассказ для тех, кто смог

хотя бы на миг подняться над

собой, как рыба над водой

автор

Мордовия,

лагерь №14

сентябрь, 1960 года Ровенская область, с. Городище

лагерь №96

6 июня 1989 года

Сергей Алексеевич Бабич провёл в тюрьмах и концлагерях 27 лет и 4 месяца. Из них — 14 лет и 4 месяца в политических Мордовских концлагерях и Владимирской тюрьме, в общей сложности 24 года провёл в камерах. Последний приговор — 15 лет особого режима — он отбывал на Украине. До конца срока оставалось 8,5 месяцев (на основании статьи 9 Указа ПВС СССР от 18.06.87 года срок сокращён на 1 год 3 месяца 28 дней), когда 7 июня 1989 года Сергея Бабича освободили.

Освобождение было для меня неожиданным. Вечером, незадолго до снятия с работы, меня повели фотографировать. Я удивился: «Зачем? В деле есть моя фотография». Мне говорят: «Не знаем, нужно в спецчасть». Сфотографировали, а через час вызвали на вахту и сказали, что завтра освобождают. Спрашиваю: в связи с чем, что там случилось? Мне не отвечают, спрашивают только, куда поеду. Я отвечаю, что ехать мне некуда. Родители умерли, семьи нет. Разве что в американское посольство. «Ну, — говорят, — в американское посольство мы направление выписать не можем. Где у вас есть родственники?» — «Давайте в Житомир, там есть брат и сестра», — я им на это. На другой день мне дали справку об освобождении с направлением в Житомир. Я оказался за воротами лагеря. Причин для радости не было. Ведь я не сбежал — меня освободили. А на воле набирает обороты «перестройка». И всё же, скажу откровенно: радости и от перестройки я не испытывал. Ведь я не строитель. Я — разрушитель. Империя рушилась без меня. Я так ничего не сжёг, не взорвал и ни разу не применил оружие.

Из интервью Сергея Бабича для бюллетеня «Страничка узника» №7-8 (Москва), 1989 год.

– Сергей Алексеевич, Вы освободились совсем недавно. Скажите, пожалуйста, отличается ли тюрьма и лагерь времён перестройки от тюрьмы и лагеря прошлых лет?

– Серьёзных изменений не почувствовал. Разве что на ларёк раньше можно было потратить 4 руб. в месяц, а теперь — 7 руб. А что касается всего остального, то как было, так всё и осталось до моего освобождения.

– Вы отбывали срок в уголовной тюрьме. Почувствовали ли Вы особое отношение к себе как к политзаключённому?

– Да, на протяжении всех 13 лет. Бывало, придирались совершенно беспричинно, писали необоснованные рапорты и наказывали. Не раз сажали в ШИЗО (штрафной изолятор), в одиночные камеры, лишали свиданий, ларька. Бывало, долгое время не получал писем. В Винницкой тюрьме мне как-то пришлось написать прокурору района, чтобы он переслал письмо родителям, потому что они несколько месяцев не получали от меня писем.

А в 1987 году завели уголовное дело по обвинению меня в хулиганстве (драка). И только из-за отсутствия доказательств дело не дошло до суда.

– Сколько лет Вы пробыли в Винницкой тюрьме?

– По приговору мне назначили 5 лет тюрьмы и 10 лет концлагерей особого режима. Я отсидел в Винницкой тюрьме три года, и администрация посодействовала, чтобы меня перевели в концлагерь. Наверное, администрация в какой-то мере и сочувствовала мне, потому что когда подала на перевод меня в концлагерь, а суд намеревался отказать, то вмешался замполит Крыжановский, — и вопрос решили положительно. Меня перевели в концлагерь г. Бердичева. Кстати, я там встретился с Мелетием Семенюком, долголетним политзаключённым, замечательным, надёжным человеком. Перед этим Мелетий был в Мордовии, в Норильске на каторге, где принимал участие в восстании каторжан. К сожалению, нас скоро разлучили — через четыре месяца меня вывезли из Бердичева. Но через два года я снова оказался в Винницкой тюрьме — из Бердичева меня сначала перевезли в Изяслав, потом на Ворошиловградщину (Луганщину), в концлагерь №60, а оттуда в село Городище Ровенской области, концлагерь №96. Эти переводы были связаны с вмешательством КГБ и моей активной подготовкой к побегу. В Городище районный суд по ходатайству администрации (а на самом деле по ходатайству КГБ) вынес постановление о переводе меня на три года на тюремное заключение. В общем я провёл в Винницкой тюрьме 6 лет. В декабре 1984 года я снова вернулся в Городище, где и был до освобождения.

Когда я прибыл в Винницкую тюрьму (в сентябре 1976 г.), то ожидал, что условия там будут те же, что и во Владимирской тюрьме. Но оказалось, что здесь условия легче. Здесь никто не требовал, чтобы утром в 6 часов ты был на ногах и до 10 вечера не вздумал прилечь, не было такого психологического давления, как во Владимире. Питание было такое же. Но все пользовались ларьком, а потому голод не донимал. Все шесть лет я пробыл в малом корпусе, там небольшие камеры на 4-х — где-то 8-9 м². В отличие от Владимирской тюрьмы, здесь я постоянно выходил на работу в цех — большую камеру. Я нарезал резьбу на головку для спиц мотоциклов. Работа была грязной — руки всё время в масле, но в этой камере под шум моторов можно было уединиться в этом мешке — на какое-то время не чувствовать присутствия других.

В тюрьме была библиотека, но я ею не пользовался: читать там было нечего. Да и что мне было читать, когда я уже давным-давно пришёл к выводу: человечество ничего не потеряло бы, если бы сожгло всю литературу, оставив лишь «Суету сует» Экклезиаста. Что в Виннице тяжело — так это контингент: много тяжёлых людей. Не то что в лагере, где большинство составляют адекватные люди, с которыми можно было нормально общаться. Спасали рабочие камеры, в которые администрация подбирала не конфликтующих заключённых. Первые три года я без проблем провёл с такими людьми. А вот когда отбывал второй срок, то с конца 1983-го, и до окончания в 1984-м тюремного срока, пребывание в камерах (жилой и рабочей) было невыносимым. Бывало, что едва сдерживал себя от желания подойти и проломить череп какому-нибудь недоумку. Сдерживало следующее: это неразумно, потому что если и не расстреляют за этого дегенерата, то расстреляют за другого: всех не перебьёшь, не избавишься от их присутствия. А ещё: ты же не бросаешься на надзирателя, который закрывает тебя в камеру, не бросаешься и на собаку, которая на тебя лает. Так почему ты должен бросаться на двуногого пса, пусть себе лает. Думаю, что такую атмосферу создавало КГБ. Просить перевода в другую бригаду (бригада состояла из двух камер — 8 человек) мне не хотелось.

Администрация, конечно, использовала этих подлых людей в своих целях. Для этого существуют в тюрьмах и «пресс-хаты». «Пресс-хата» — это камера, куда администрация бросает неугодных ей лиц. Там специально подобранные преступники издеваются над ними и даже убивают. В Виннице был ряд случаев убийств в этих камерах. Мне особенно запомнился один — убийство Вячеслава Кузьмина. Я немного знал его, мы работали в одном цехе. Вячеслав был из Ленинграда, родители погибли во время блокады, детство прошло в детдомах, потом он попал в тюрьму. Я никогда не слышал от него грубого слова. Мы общались, с ним было о чём поговорить. В августе 1979 года я уехал в Бердичев, а когда снова попал в Винницу, узнал, что он погиб. Он писал жалобы на администрацию, так его бросили в нерабочую камеру, где было несколько заключённых, в том числе некий Дерба, не знаю, фамилия или кличка. Это был очень физически развитый человек. Вячеслав не мог его спровоцировать: он был не способен на грубость, на оскорбление. Дерба со всей силы ударил его о выступ фундамента для унитаза — и у него треснул череп. Вячеслав тут же умер. А Дербу отправили в Днепропетровск в спецбольницу. Там его признали психически больным. Пришлось и мне побывать в «пресс-хате». По прибытии в Винницу от нечего делать в нерабочее время, я взялся кое-что писать. И так втянулся, что получилось автобиографическое воспоминание. Я там описывал, что творится в концлагерях, про эти же «пресс-хаты», про гибель заключённых. Там много было про мордовские концлагеря, про Владимирскую тюрьму, про людей, с которыми встречался. Администрации стало об этом известно, и в конце ноября 1982 года оперчасть изъяла рукопись при обыске.

Недели две-три меня не трогали, только перестали водить на работу. А 13 декабря, как раз на день моего рождения (1939), надзиратели пришли переводить меня в другую камеру. Я переходить не желал, но постель мою взяли, я не стал упираться, чтобы в той камере, в которую меня бросят, не подумали, что у меня есть какие-то основания их бояться, а потому не хочу заходить в камеру (я уже догадывался, куда меня переводят). Меня привели к камере №4, в полуподвальном помещении. Как только дверь открылась, надзиратель Цветков крикнул: «Принимайте вора!». Зайдя в камеру, я сказал, что я не вор. Там было 5 человек, никого из знакомых. Меня спрашивают: ты кто, какой масти? Я говорю: я такой-то, просидел много лет за свои убеждения, за такие-то действия. Вынул даже газету «Известия» за 1980 год со статьёй, в которой говорилось и обо мне. Она называлась, кажется, «Кого защищаете, господа?». Как-то так. О деятельности «Международной амнистии». Они её прочитали и порвали, бросили в угол. Я понял, что она им нужна для заваривания чая. Как только я повернулся к ним спиной — сзади удар ногой в бок. Я понял, что начинаются издевательства. Трое бросились на меня, а двое стояли наготове. Я сразу оценил ситуацию. Им что-то пообещали за то, что побьют. Они будут делать своё дело. Мои же удары вызовут уже личную злобу, и тогда от них можно ожидать чего угодно. А это «что угодно» страшнее убийства. Способствовать этому было бы неразумно. Поэтому я не ответил ударом на удар, а сел на кровать возле своей постели и стал прикрывать уязвимые места. Кровать была двухъярусная, она мешала бить всем троим, а спина была защищена стеной. Я спрашивал: «За что?» Конечно, было понятно, за что, но я прикинулся дурачком, который ещё не знает, считает их порядочными людьми. Это действительно страшно, потому что достаточно провести по твоему телу половым членом, чтобы ты оказался в числе «опущенных» — не имел права пользоваться общей посудой и т. д. Никто ничего не отвечал, но двое отошли, видя, что я не оказываю сопротивления. А один, который был среди них верховодой (Масальский из Белоруссии, через год он сдох), наносил мне удары ногами, обутыми в ботинки. Я прикрывался. Удары приходились по рукам и в грудь (после этого долгое время у меня всё болело, болели рёбра, были большие чёрные пятна на руках, на боках, груди).

Через некоторое время он то ли устал, то ли решил, что уже достаточно, повернулся вполоборота к глазку и кивнул головой. Этот кивок означал одно: всё, забирайте. Не прошло и минуты, как дверь открылась, зашёл тот же старшина Цветков и сказал: «Собирайся!» Я взял постель, которую не успел и расстелить, и вышел из камеры. Меня завели в карцер. Через какое-то время подошёл оперуполномоченный капитан Мастицкий и сказал: «Ну что? Я же тебе говорил: не пиши…» Не знаю, был ли этот капитан причастен к избиению, но, без сомнения, избиение организовало КГБ. Всё было откровенно.

Прошёл примерно месяц, меня завели в кабинет, в котором сидели двое в гражданском. Это были представители Винницкого КГБ. О написанном мною мы почти не говорили. Всё же сказали, что уголовное дело против меня возбуждать не будут. Вскоре после этого разговора меня вернули обратно в рабочую камеру.

– Расскажите, как Вас осудили на этот срок.

– В январе 1975 года я вернулся из мордовского концлагеря. Ещё до освобождения планировал разыскать кого-нибудь из своих друзей по первому сроку заключения и попытаться осуществить хотя бы что-то из того, что планировалось в те уже далёкие годы. А точнее: стать свободным человеком — волком, а не собакой. А потому, хотя и находился под админнадзором, я всё-таки тайно съездил в село Раймисто Рожищенского района Волынской области, но, к сожалению, моя поездка оказалась напрасной. Житель этого села, мой друг по первому заключению Павел Андросюк, которому в 62-м я помогал в его попытке выбраться из лагеря (пробравшись в промзону, я отключил освещение), за несколько месяцев до моего приезда был арестован повторно и уже по обвинению в хулиганстве осуждён к одному году заключения. Я решил ждать его освобождения. В конце весны 76-го года я наконец встретился в Раймисте с Павлом, который незадолго до этого вышел на волю. Павел сразу согласился с моим предложением создать группу — что-то вроде боёвки — и перейти на нелегальное положение. В первую очередь нам нужно было достать оружие. Конкретного плана действий мы ещё не наметили, но договорились, что через несколько недель мы снова встретимся, составим план и приступим к реализации задуманного. Вернувшись в Рогачев и получив информацию о том, что в одну из школ Новоград-Волынского района завезли оружие для военной подготовки учеников старших классов, я решил похитить хотя бы какое-нибудь оружие, ведь даже малокалиберная винтовка на первых порах может для чего-то пригодиться. Для разведки и похищения нужен был человек с хорошим зрением (я близорук), и я взял себе в помощники Николая Радчука, с которым был знаком и которого планировал привлечь к подпольной деятельности. Как оказалось, мы опоздали, и нам достался лишь учебный автомат АКМ (автомат был без бойка).

– После похищения я поехал в Москву, где встречался с известными представителями правозащитного движения Галиной Саловой, Людмилой Алексеевой, Аликом Гинзбургом и др… Из Москвы привёз 2 книги, одна из них была о голоде в Украине в 1932-33 годах, и самиздат — журналы «Хроника текущих событий». Вскоре я был задержан органами МВД. Это произошло на трассе Новоград-Волынский – Ровно. Я ехал к Андросюку. В тот же день задержали и Радчука. Меня привезли в Житомирское Управление МВД и сразу же стали выбивать признание в совершении преступления. На мой вопрос: «Какого?», отвечали: «Сам знаешь!». Через несколько часов, ничего не добившись, сообщили о задержании Радчука и уже требовали признания в похищении автомата. Я отрицал. Издевательства продолжались. Мне ничего не оставалось, как сносить удары, которые наносились в основном в солнечное сплетение, и фиксировать ту информацию, которую они могли получить только от Радчука. В драку с ними я не лез. Терпеливо сносил наносимые удары, чувствуя себя тем, кто должен был пройти испытание пытками, что-то вроде американского спецназовца, в программу подготовки которого входит и испытание на способность выдержать пытки. Наконец, стало ясно, что Радчук рассказал в деталях обстоятельства похищения. Стало известно и то, что Радчук уже побывал с эмвэдэшниками в том месте, где сразу же после похищения был спрятан автомат. Но автомата уже там не было, потому что я позже перепрятал его в другое место. Ничего не добившись, уже под вечер меня отвезли в КПЗ. Я в камере. А из головы не выходит: что я наделал. Я же мог бы осуществить подобное с Павлом. И где-нибудь в другой области. Как могло такое случиться!

– Глупость!!!

Я понимал: не верить Радчуку у эмвэдэшников нет оснований. Я попал в довольно затруднительную ситуацию. Она усложнялась тем, что я не успел показать Радчуку то место, куда перепрятал автомат. Если бы он знал, то отдал бы, а я бы ни в чём не признался — на автомате я не оставил никаких следов. В том, что меня уже не выпустят, сомнения не было. Меня будут судить. Если не будет хватать доказательств, то сфабрикуют дополнительные. К тому же и привезённая мной из Москвы литература уже, конечно, в руках КГБ. Мне дадут срок. И если я так и не отдам автомат, то ещё до окончания срока сфабрикуют какое-нибудь дело и дадут новый срок заключения. И так до тех пор, пока не отдам автомат. Обдумав всё, я уже утром пришёл к решению: автомат надо отдать. В тот же день я отдал автомат, и началось расследование дела. Всё же Радчук, хотя и рассказал в деталях о похищении автомата, но о моих с ним беседах и некоторых моих намерениях (я говорил с ним и о захвате самолёта) после похищения оружия, не сказал ни слова. Вскоре расследование закончилось. Нам предъявили обвинение в похищении не учебного, а, согласно выводам экспертизы, боевого автомата — похищение огнестрельного оружия, ст. 223 ч. 2. Но явных доказательств моего участия в похищении в деле не было, ведь я лишь подтверждал показания Радчука. Я решил воспользоваться этим. Итак, за несколько дней до рассмотрения дела в суде, мне удалось вручить Радчуку записку, в которой написал, чтобы в суде он показал, что похитил автомат не со мной, а с «Андреем», с которым недавно познакомился. А чтобы описание внешних данных с этим «Андреем» у нас совпадало, я указал на хорошо знакомого нам парня, портрет с которого он должен был рисовать. Мне же оставалось лишь показать, что тот «Андрей» рассказал мне об обстоятельствах кражи, и о том, что я собирался купить у «Андрея» тот автомат. Условным сигналом Радчук дал мне знать, что записку уничтожил и что соглашается дать такие показания. Но в суде Радчук засомневался. И когда после моего заявления предоставили слово Радчуку, то он, всё ещё колеблясь, не мог составить из слов хотя бы одно предложение. Радчук то молчал, то пробовал что-то сказать. Заикаясь, с трудом выдавливал отдельные слова. Тогда судья спрашивает: «Ну, а всё-таки Бабич с вами был?» «Да», — выдавил Радчук. Вот и все его показания в тот день. Рассмотрение дела прекратили, сделав запрос в райотдел милиции относительно того «Андрея», который «должен был» проживать в Каменном Броде.

«Андрея» не нашли, и суд продолжил рассмотрение дела. По окончании рассмотрения зачитали приговор: мне 15 лет особого режима, с пребыванием первых пяти лет на тюремном заключении. А Радчуку — 3 года.

И всё же, хотя Радчук не осмелился поменять показания, благодаря его поведению всё это дело выглядело как провокация КГБ. Вот и всё, что могло меня хоть немного утешить в противоборстве с органами МВД и суда.

А что касается изъятой при обыске литературы, то её выделили в отдельное производство, но политическое дело не возбудили.

– Расскажите пожалуйста, о Вашем первом аресте.

– В 1960 году я был арестован в г. Житомире Комитетом госбезопасности за распространение антисоветских листовок, точнее, антикоммунистических, потому что о советской власти там ничего не говорилось. Там, в частности, были призывы к рабочим, чтобы они не просили, а требовали своих прав, были слова «долой коммунистическую систему гнёта и террора!». Утром 13 апреля меня арестовали. Одновременно арестовали и моего подельника Владимира Тарасюка. Арестовали нас скорее всего по доносу. Тарасюк сразу же во всём сознался, хотя мог всё дело взять на себя, поскольку против меня у кагэбэшников не было доказательств — я не оставил никаких следов. Я отрицал свою причастность к листовкам. И всё же 15 апреля сознался. В мае был суд. Мне дали три года, Тарасюку — два года, и отправили в мордовские концлагеря. Сначала я был в 14-м концлагере, там была такая маленькая зона для тех, кто сел по 62-й статье (агитация и пропаганда) — где-то около 200 человек. Одна молодёжь. Много украинцев. Благодаря этим украинцам я многое узнал из того, что происходило в Украине в прошлом, о борьбе УПА, о том, что без решения национального вопроса — восстановления Украинского государства — не будут решены и социальные вопросы. Я стал украинцем! И в том, что я уже не чувствовал себя принадлежащим к народу российской империи под названием СССР, наибольшая заслуга принадлежит Владимиру Андрушко, с которым я сразу же подружился и больше всего общался. Это он, преподаватель украинской литературы, родом с Ивано-Франковщины, рассказал мне о том, что происходило в моём краю (!) в ноябре 1921 года — о трагедии в городке Базар, что на Житомирщине. А в октябре нас перевели в Барашево, в 3-й концлагерь и поместили в политзону, в которой также было где-то около 200 человек. Среди них и мой подельник В. Тарасюк. Там мы перезимовали, и весной нас всех вывезли в 17-й концлагерь, где мы пробыли до лета 1962 года. Нас было человек 400, в основном молодёжь с первой судимостью, все по 62-й статье. В 1962 году нас разделили на две группы: часть перевели в 11-й лагерь, вторую, человек 200, в том числе и меня, в седьмой. Кстати, в последнюю ночь перед отправкой, я намеревался сжечь концлагерь. В ту ночь я и мой приятель Василий Макаренко (из Крыма) ходили по территории лагеря с бутылками бензина, который нам передал из промзоны Владимир Шмуль (из села Кривое Львовской области), но осуществить своё намерение не удалось — такой возможности не представилось, а один-два барака меня не устраивали — не то зрелище. Там, на 7-м, я пробыл месяц и попал в первую группу, которую переводили на тюремное заключение за «нарушение режима».

В 1961 году вышел Указ об ужесточении режима содержания заключённых. Появилась ст. 77-1 (украинская – 69-1) – за саботаж, беспорядки в зоне – вплоть до расстрела. Были установлены новые виды режима: общий, усиленный, строгий, особый. Для политзаключённых – только строгий и особый. К нам уже относились по-другому. Всех, кто не полностью подчинялся администрации, отправляли в тюрьму. Я попал в первую партию, человек десять. Приехал районный суд, рассмотрел ходатайство администрации – и всех приговорили к тюремному заключению. Нас доставили во Владимирскую тюрьму в 1-й корпус, в котором было более 100 камер, рассчитанных в основном на 5 человек, и небольшое количество камер на 3 человека. Политзаключённые сидели в 1-м и 2-м корпусах. Часть тех, кому по приговору дали тюремное заключение, и те, что прибыли из концлагерей за нарушение режима. Во 2-м корпусе сидели и женщины – среди них были и украинки (помню три фамилии: Зарицкая, Дидык, Гусяк, которые за участие в освободительной борьбе получили по 25 лет тюремного заключения). Вскоре я познакомился с двумя беглецами – Иваном Кочубеем с Кубани (умер в заключении) и Николаем Танащуком с Хмельнитчины (позже Николай сошёл с ума в тюрьме дальнейшая его судьба неизвестна), которые летом совершили чрезвычайно смелый побег из 19-го. Сбежать не удалось. При преследовании Николай был ранен. У них по 3 года тюремного срока. Это до 65-го. Я пообещал: если не буду арестован, то по возвращении в лагерь помогу им совершить побег.

Никто из нас, новоприбывших, не был раньше в таких условиях. С 6 утра до 10 вечера нужно было находиться в вертикальном положении, запрещалось даже голову положить на стол. И когда уже подходило время отбоя, все посматривали на ночную лампочку, потому что к вечеру голова становилась тяжёлой, было такое ощущение, будто мозг отслоился от черепа и плещется, как какая-то жидкость. Наконец лампочка вспыхивает красным – и все моментально падают, потому что через 8 часов снова подниматься. На работу не выводили. Камера на 5 человек, посредине вмурован стол со скамьями по бокам, ходить можно было только от двери до этого стола, это где-то один метр – три коротеньких шага – топтание на месте. Тюремная атмосфера очень угнетала. Но больше всего донимал голод. Прошло какое-то время – и мы почувствовали, что такое постоянное недоедание.

После Нового года ко мне в камеру поместили Кульчара, венгра, бывшего военнопленного. Он много просидел, бежал несколько раз в Венгрию, сожалел, что принял когда-то советское подданство. Он уже был весь задёрганный, нервный. Рассказывал ужасные вещи о том, до чего доводит в тюрьме голод. Однажды он видел, как двое заключённых вскрыли себе вены, нацедили в миску крови и пили её, поджаривая на газетах. До такого состояния они были доведены. Постоянное пребывание в вертикальном положении, голод, неподвижность – всё это ненормальные для психики условия. Голод мучил постоянно. Позавтракают – и уже ждут обеда, пообедают – ждут ужина. Ну, а что на ужин? Это ложек семь «пюре» – картошка, растёртая в воде, – такая себе жидкость, там ни жира, ничего нет. Хлеб выдавали утром, я делил этот паёк на три раза, а большинство сидевших со мной съедали его сразу, а обедали и ужинали без хлеба. Ларёк на 2,5 карбованца был для тех, кто на общем тюремном режиме. До этого я сидел на строгом. Прибывшим в тюрьму впервые давали 2 месяца строгого режима, кто прибыл во второй раз – 6 месяцев. Некоторые годами сидели на строгом. Там были запрещены и ларёк, и посылки. Продлить режим могли за любую мелочь. Меня, например, через 2 месяца должны были перевести на общий, но не перевели из-за того, что я не услышал сигнала «подъём»: сокамерники уже застилали постели, а я ещё не встал. Надзиратель заметил это – а не прошло и минуты с сигнала, – и мне продлили строгий режим за нарушение. Только перед Новым годом меня перевели на общий. Ларёк на общем тюремном режиме – на 2 руб. 50 коп. в месяц. Ну, получит это человек, утолит немного голод – а дальше снова голодный. Да и не все пользовались ларьком. Тот же Кульчар, например, – никто ему денег не присылал, не было родных. Администрация требовала выполнения условий режима содержания. Кто не выполнял, того либо бросали в карцер, либо лишали посылки (пятикилограммовая, одна на 6 месяцев), ларька. Большинство старалось не нарушать режим, они понимали, что ничего не добьются. Был случай: один заключённый, Денисов, где-то летом или осенью 1962-го при выходе на прогулку толкнул надзирателя и сбил с него фуражку. Его осудили по ст. 77 за нападение на представителя администрации и в 1963 году расстреляли. Подобных случаев тогда было много, особенно в лагерях.

В 1961 году стали расстреливать за нанесение «антисоветских» татуировок. Расстрелять могли за надпись «Раб КПСС», «Смерть ЦК», «Смерть Хрущёву» и другие. Всё это шло по той же статье 77-1, хотя эта статья не предусматривала расстрела за татуировку, там об этом и речи не было. Наверное, это была какая-то закрытая инструкция.

Я очень похудел в тюрьме. Когда приехал домой – сошлись родственники, то некоторые даже плакали, увидев, как я выгляжу. Хотя я там пробыл всего с сентября по апрель. А люди сидели годами…

Конечно, я ещё не знал, какие испытания ждут меня впереди, что придётся ещё три года отбыть во Владимирской тюрьме.

– Расскажите, как сложилась Ваша судьба после освобождения.

– 13 апреля 1963 года я освободился и приехал к родителям в с. Рогачёв Барановского района Житомирской области. Приехал не таким, каким уехал от них. Это был уже совсем другой человек – тот человек, который, в отличие от Мартина Идена (с произведением я познакомился уже позже), не пошёл на дно, а остался среди людей. Я был как какой-то инопланетянин, который собирался ещё кому-то чем-то помочь, кое-что натворить в коммунистической империи, потому что мне лично уже и не очень-то что-то было нужно. Родители мои – крестьяне. Первый муж матери и сын умерли в 1933 году от голода. Родители рассказывали о том времени. Помню рассказ отца о том, как он добирался из Рогачёва в Новоград-Волынский, а на обочинах лежали трупы. Некоторые из лежавших ещё подавали признаки жизни.

Родители помнили, как забирали людей, – и потом никто ничего о них не слышал. И когда меня арестовали, то опасались, что и я могу не вернуться. Родители (особенно мать) переживали за меня. И если мать, наверное, больше понимая меня, молча, со слезами на глазах мирилась с моими намерениями, то отец всегда решительно заявлял, что он против всего, что я делал и намеревался делать. Отец говорил: «Зачем оно тебе? Ты что, не видишь, какие люди?» (Наверное, он думал, что я тот идиот из повести Горького, который вырвал своё сердце, чтобы осветить свиньям дорогу к корыту. И вообще, пожертвовать своей жизнью – это стать навозом для кого-то, признать себя неполноценным. А что может быть ценнее, чем ты сам!). Нет, отец не был трусом. Во время войны он, думаю, рисковал жизнью. В селе жили евреи. Во время оккупации отец спрятал еврейку – Софью Абрамовну, которая учительствовала в селе. Мой брат по отцу Василий, 1928 года рождения, проживал в то время с нами. Вот что он рассказал мне: «Это было тогда, когда немцы жгли хаты тех, на кого имели какую-то информацию об их связи с партизанами. Софья Абрамовна – моя учительница. Она у нас пряталась. Летом отсиживалась и в кустах у канавы. Вот когда жгли хаты, она была в доме. Уверенности, что нас не будут жечь, не было. Надо было вывести её из хаты. Вот тогда, когда ты смотрел в окно (я тогда стоял на лавке и смотрел через окно, как горела соседняя хата – Качуров по-уличному. В хате все встревоженно смотрят в окно, а отец ходит по двору), отец с матерью, прикрывая собой Софью, перевели её в сарай (он и сейчас стоит). Софья была у нас ещё несколько месяцев, иногда выходила в село. Что с ней стало – мне не известно. Она ушла и не вернулась. Наверное, полицаи поймали и расстреляли».

В мае, через месяц после освобождения, ко мне приехал Борис Бульбинский, с которым я сидел в Мордовии в лагере № 17. Он сказал, что создана организация, которая уже напечатала листовки на русском языке. Я хоть и был против того, чтобы на Украине украинцы распространяли листовки на русском языке, но всё же воспринял положительно то, что в листовках были призывы к демократизации, многопартийной системе, протесты против возрождения Хрущёвым сталинизма. Я не собирался становиться членом этой всесоюзной, согласно названию и программе, организации. Я считал необходимым создавать национальную организацию, которая бы в первую очередь отстаивала интересы украинского народа, боролась бы за восстановление украинского государства. Но, повторяю, я был не против деятельности всесоюзной организации, которая бы боролась за демократизацию и этим способствовала порабощённым народам в обретении независимости, а потому я считал, что нужно помочь этой организации в её становлении. Кроме того, была ещё одна – основная причина: мне нужны были помощники. Я хотел организовать помощь тем, кто хочет бежать из политических лагерей. Мы договорились, что я помогу Бульбинскому в его деле, а он со своими людьми поможет мне.

Я взял 1800 листовок, распространил их в Житомире в мае 1963 года. Потом встретился с Бульбинским, напомнил о договорённости. Он отказался действовать согласно нашей договорённости, сказал, что боится. Я понял, что он не пойдёт дальше листовок, и разошёлся с ним. Я надеялся, что он меня не выдаст, если его арестуют. Но 27 сентября меня арестовали. На следствии я узнал, что он был задержан 19 сентября с чемоданчиком листовок, на второй день выдал свою двоюродную сестру, Марию Трохимович, которая училась на четвёртом курсе Ровенского пединститута, Тараса Тарасюка и меня. (Можно было бы его ещё понять, если бы над ним издевались...) Выдал также и людей из Архангельска, Мурманска, в том числе Яковлева и Арбузова, которые сидели со мной на 3-м в Барашево. Их, правда, не арестовали, а провели обыски и вызвали как свидетелей. Яковлев и Арбузов держались на суде хорошо.

Нас держали в следственном изоляторе КГБ г. Киева. Следствие длилось до Нового года. За 10 дней до суда нас отправили в Ровенскую тюрьму, а с 17 по 19 февраля 1964 года шёл процесс. Суд был закрытый, не пускали даже родителей, свидетелей выводили сразу же после того, как они дали показания. Только на оглашение приговора впустили людей. Я не признал себя виновным, не признал своей причастности к листовкам. Относительно меня были только показания Бульбинского, и поэтому КГБ пришлось фабриковать дополнительные показания. Сам Бульбинский рассказал всё, что было ему известно о моём участии. (Не рассказал лишь о моём намерении организовать побег заключённых из лагеря и о моей с ним договорённости забрать у вахтёра револьвер и ограбить инкассатора или магазин). Бульбинский и остальные признали себя виновными, раскаялись.

Меня признали особо опасным рецидивистом и дали 10 лет особого режима. Считаю, что особый режим мне дали за то, что в последнем слове попросил записать в приговор, что Бабич – человек, окончательно убеждённый в правоте идей украинского национализма (в приговоре записали, будто я заявил, что и в дальнейшем буду заниматься антисоветской деятельностью, чего я не заявлял). Своей «просьбой» я хотел им сказать: мне наплевать на ваш приговор. Я не только не признаюсь в распространении листовок (хотя это было очевидно, и для меня было бы выгоднее признаться), но ещё и заявляю вам, что я сторонник идей украинского национализма. Бульбинскому дали 10 лет. Остальным – Тарасюку, Трофимович – по 5 лет, по кассационной жалобе им снизили до трёх (я на кассацию не подавал). В середине мая нас из Ровенской тюрьмы через Львов вывезли в Мордовию. Меня перевели на особый режим, остальных – на строгий, где сидят и мои приятели по первому сроку заключения, среди них и те, которым я собирался помочь выбраться из лагеря.

17 июня 1964 года я оказался в мордовском лагере № 10. В тот же день меня переодели в полосатую одежду (светло-серые и чёрные (тёмно-коричневые) поперечные полосы шириной 7 см.). Там было два барака, оба переполнены, люди спали и на столах. Я попал в камеру № 5. Мне говорили, что раньше в ней сидел митрополит Иосиф Слипый, которого в 1963 году отпустили в Рим, где он стал кардиналом. В камере были нары. Люди в основном спали на боку – иначе не помещались. Нужно было аккуратно переворачиваться, чтобы не разбудить соседа. Камеры маленькие. Были камеры и побольше, в новом бараке, но я попал в старый барак. Впечатление лагерь производил гнетущее.

На второй день меня на работу не вывели, повели на прогулку. Прогулочные дворики были огорожены колючей проволокой, забора тогда ещё не было, во двориках – вонючие туалеты. К тому же… даже неудобно об этом рассказывать. В соседний дворик выпустили гомосексуалистов. Они, как правило, сидели в отдельных камерах. Я впервые увидел эту нечисть – гомосексуалистов. Это были уголовные преступники – «бытовики», как их принято называть в политлагерях, их привезли из бытовых лагерей. Им было лет по двадцать-тридцать, некоторые уже в годах... Они бегают друг за другом, хватают за грудь, за задницу, хохочут. А в глазах пустота, какая-то дикость, общая недоразвитость проглядывала.

Жаркое солнце. Вонь. Я глянул на побелённый забор «запретки», побелённые бараки, колючую проволоку, которая окружала всё вокруг, на чертей в полосатом, которые бегали в туалетной вони – и почувствовал, что будто попал в ад. Было гадко. И неприятно, что эта нечисть с нами – политзаключёнными. Хотя, конечно, и понимал: каждый чешет то, что ему чешется.

Выйдя на работу, познакомился с другими политзаключёнными. Преимущественно с украинцами. Мне тогда было 24 года. Политзаключённых моего возраста почти не было, в основном – люди старше. Всего в лагере было где-то с 500 человек. Контингент – много верующих, особенно свидетелей Иеговы. Среди них и Зятек – основатель иеговизма в Западной Украине в 30-х годах, который впоследствии распространился по всей территории Советского Союза. За антисоветскую агитацию и пропаганду (ст. 62), может, несколько десятков, я в том числе. Очень много за участие в вооружённом сопротивлении 40–50-х годов: украинцы, литовцы, латыши, эстонцы. Особенно много было украинцев. Ну, и какое-то количество сидело полицаев. Значительная часть – «бытовики», привезённые из бытовых лагерей, некоторые за татуировки – разными путями. К политике они никакого отношения не имели. Зачем их было бросать в политический лагерь? А куда их было девать, когда, будучи в лагере, они совершили действия, которые подпадали под ст. 62. Возможно, и для того, чтобы создать нездоровую атмосферу, травмировать психику политзаключённых, оказывать психологическое или моральное давление. Во всяком случае их пребывание с политзаключёнными КГБ устраивало. Были, конечно, среди этих бытовиков и такие, которые придерживались моральных принципов, интересовались политикой, имели определённые политические убеждения, за что получили политическую статью, но это были единицы. А другие жили той жизнью, которая была им свойственна в уголовных лагерях. Политзаключённые с ними почти не общались. Работали заключённые на строительстве, тогда строили цех в промзоне, шили рукавицы, а часть людей выходила на строительство за пределы лагеря.

В лагере было голодно. Ларька не было. То есть ларёк был, но можно было только на три карбованца купить курево, мыло, зубную щётку. Продукты продавать на особом режиме не разрешалось. Никаких передач тоже не разрешалось. Дополнительного питания там не было, хотя заключённые выполняли на строительстве тяжёлую работу. А потому все были голодные.

Ещё будучи под следствием, я думал о побеге. Прибыв в лагерь, стал к этому готовиться. Я познакомился с Пугачём Василием, который и раньше бежал, даже участвовал в разоружении конвоя где-то в Сибири, и Файзуддином Тимуром – татарином. Они уже готовились к побегу, мы познакомились, у нас получилась группа из трёх человек.

Сбежать… Подкоп сделать было невозможно – всё просматривалось. Поэтому мы решили, когда поведут в кино (что бывало редко) – это вечером, бывало, сумерки уже наступали, а мы ещё были в зале… Думали, в сумерках заскочим в «запретку», оторвём доски от забора и будем уже идти напролом – даже если заметят, будут стрелять по нам – что будет, то будет, может, прорвёмся в лес. Мы уже приготовили инструмент для того, чтобы отрывать доски. Нам нужен был небольшой запас продуктов. Мы втайне сушили хлеб. И так было голодно, но мы всё равно отрывали кусочек от пайки, где-нибудь втайне сушили, чтобы никто не видел – могли заметить и понять. Насушили, наверное, буханки две сухарей. Мы полностью подготовились к побегу, но, когда подошёл момент и я сказал: «Пошли», – Пугач не решался идти. Возможно потому, что с 1961 года, до моего прибытия в лагерь, человека три или четыре погибли на заборе: Усинин – был такой украинец, бандеровец, если не ошибаюсь, Шкляр погиб, ещё кто-то погиб, некоторые были ранены, тоже шли напролом, но они шли среди дня, просто брали лестницу, доску и шли на «запретку», с вышек били по ним из автоматов – и так они и погибали. Наверное, это сдерживало Пугача. Видя, что всё-таки мало шансов на побег таким способом, хотя и не терял надежды (впереди более 9 лет срока), всё же я решил попробовать выйти на работу за пределы лагеря. Как раз строили новую «запретку» – расширяли промзону. Мою просьбу удовлетворили, потому что никаких подозрений на побег не имели. И недели через три – это было 14 августа – я сбежал. Пролез метрах в 30 от солдата, – солдат как раз слез с вышки к собаке. Сашко Чугай, бандеровец, родом из Западной Украины (впоследствии Сашку перевели на 11-й лагерь. Как я узнал из рассказа Анатолия Шевчука, где-то в 68-м или 69-м Чугая освободили. Ехать ему было некуда, а потому Владимир Грынь направил его на Кубань. Спустя какое-то время Чугая снова арестовали и, обвинив в убийстве, – расстреляли), подавал мне сигналы, когда солдат не смотрел в мою сторону, стучал молотком о заступ. Там была небольшая ложбина, траву ещё не успели повторно выкосить, и можно было проползти под проволокой и ползти по траве к лесу. Сашко подавал сигналы, я полз вперёд, и так дополз до леса. Это было где-то в два часа дня, после обеда. Несколько часов о моём побеге не знали, тревога была поднята после того, как снимали с работы: пересчитали заключённых и обнаружили, что одного не хватает. Меня разыскивали, но не знали, в каком направлении я пошёл, след я петлял, жёг резину, и собака не пошла по следу. Раздевшись, замотал полосатые штаны и куртку в нательную рубашку. Ночью будет холодно, надо взять с собой. Остался в одних трусах.

Проделав эту предосторожность, я бросился влево к железнодорожному пути, который должен был быть на расстоянии метров 70. Я бежал, а колеи всё не было! И солнце скрылось за тучи. Не по чему ориентироваться, чтобы взять направление на Запад, где и должна быть колея. Я продолжаю бежать. Не стоять же на месте – надо отбежать подальше от лагеря. Уже и бежать трудно, запыхался, а солнце так и не показывается. И вот сквозь деревья увидел «запретку» какого-то лагеря. Это, наверное, соседний лагерь, подумал я, и повернул влево, чтобы где-то там за лагерем выйти на колею. Пробежав вдоль «запретки» до вышки, что стояла на углу, повернул вправо вдоль «запретки», разглядывая сквозь деревья этот лагерь. Вскоре увидел за забором «запретки» здание с плоской крышей, по которой ходили люди. Присмотревшись, увидел на них полосатую одежду. Посмотрел и на выложенную из камня тумбу, с которой где-то с месяц назад я смотрел на этот молодой лес, в котором нахожусь, и сказал тогда себе: «Если я буду в этом лесу, то поверю в Бога». Тумба и сказанное тогда лишь промелькнули. В голове одно: я вернулся на 10-й! Я потерял время! Да, я вышел на то место, в которое заполз по траве. Я не стал возвращаться, хотя это было бы намного ближе к колее. Обойдя лесом лагерь и село Ударное, вышел на колею и, пробежав по ней, повернул в лес. Небо стало очищаться от туч, и, ориентируясь по солнцу, я побежал на Запад. Запыхавшись, остановился у куста. Так как же: есть Бог или нет? Я же был в том лесу! – спросил я себя. «Да, стечение обстоятельств», – ответил я на свой же вопрос и побежал дальше. Вскоре открылось второе дыхание и бежать стало совсем легко – я уже не задыхался. Лес там не был болотистым, попадалась небольшая речушка, болото. Наткнувшись ногой на сук, распорол верх ступни. Кровь заливала ступню. Порвав рубашку, сделал перевязку. Бежал до самого захода солнца. Ноги дрожали от усталости. С такими ногами от погони не оторвёшься. Темнело. Увидел у кустов стог сена. Залез в стог. Проснулся, когда уже светало. Пройдя кустами с десяток метров, оказался на берегу реки. Это же река Вад! А я думал, что уже перебрался через неё. Переплыв реку, где-то через полчаса оказался в редких кустах посреди большого поля. Повеял холодный ветер, началась осенняя изморось. Хотя вдали виднелся лес, но идти в такую погоду в трусах, а тем более в полосатом, было бы очень рискованно. Затаился. Уже ночью увидел в направлении на Запад едва заметное сияние. Ориентир есть, и я, проваливаясь в ямы болот, направился на то сияние. Наконец добрался до небольшого села, освещённого изредка лампочками. А холодная изморось как началась с утра, так и не прекращается. И где она взялась на мою голову?! Ведь до моего побега все дни стояла солнечная, чудесная погода. В нескольких хатах ещё светилось. Я промёрз, весь мокрый, ноет рана под грязной повязкой. В каком-то полусознательном состоянии иду к одной из хат, хотя и знаю, что этого ни в коем случае нельзя делать. Постучал в дверь. Открыл мужчина, возрастом лет за 50, немного отшатнулся, увидев на мне полосатую одежду. В хате мужчина с женщиной. Дали поесть. Женщина попросилась выйти на минутку по нужде во двор. Я разрешил. Прошло несколько минут. Открываются двери, и в хату вскакивает солдат с наведённым на меня автоматом. Зашли и другие. Оказывается, они были в соседней хате. Та женщина подбежала к окну той хаты, стукнула в окно, сказала, что я у них. Это произошло в час или два ночи в селе Коперзань в районе 17-го лагеря. Когда я сбежал, на поиски бросили солдат (солдаты были в шинелях), оповестили по радио гражданское население.

И так случилось, что меня поймали солдаты из взвода, где командиром был мой односельчанин, с которым я жил на одной улице. Он за год до этого окончил училище и был направлен в Мордовию.

Он рассказал обо мне солдатам, и они уже знали, кого ищут. Вы же знаете, что их специально настраивают против нас, говорят, что мы бандиты, убийцы. А тут ко мне очень хорошо отнеслись, когда поймали, поделились со мной своим пайком. Других, я знаю, бывало, что и убивали на месте, или так били, что беглец, прибыв в тюрьму уже после суда, харкал кровью. Мне повезло... А с побегом не повезло. Хотя… Ну, сбежал бы я, оказался бы на воле. И всё! Дальше уже бежать некуда – от себя не сбежишь.

В октябре меня судили и дали три года за побег, прибавив эти три года к неотбытому сроку. На кассацию я не подавал, но заявил протест на неточность в приговоре. Там записали, будто я заявил: буду и в дальнейшем бежать из мест заключения, потому что меня держат не на Украине. На самом же деле я заявил, что буду бежать, потому что осуждён незаконно. Но Верховный суд Мордовии по этому заявлению пересмотрел приговор и выровнял мне срок – 10 лет особого режима, из них три года тюремного заключения. (Срок не мог превышать десять лет. Вступал в силу принцип поглощения – санкция ст. 62-й).

Я ждал этапа на Владимир. Меня держали в камере СИЗО (следственного изолятора) в Явасе (посёлке, в котором находится Управление мордовских лагерей – Дубравлага). Ещё до суда я хотел совершить из этого СИЗО побег. Михаил Глюза передал мне пилочку, я отпилил две доски в нарах, хотел разобрать стену или фундамент под нарами, ночью выбраться из камеры и попытаться преодолеть «запретку», но, когда я уже залез под нары, сделав постель такой, будто я сплю, надзиратели обнаружили это, и я отсидел пять суток в карцере. Я не успокоился на этом – у меня созрело намерение бежать с этапа. При посадке в вагонзак и из вагонзака в воронок мне надевали наручники или брали под руки. Поэтому до самого Горького (на пересылках в Потьме, Рузаевке, Горьком) возможности сбежать не было. И только 24 декабря, на последнем этапе, из Горького во Владимир, появился шанс. Я помню своё пребывание на всех пересылках. Но больше всего запомнилась Горьковская. Особенно каким-то странным сном.

Ещё с вечера меня перевели в этапную камеру. Дали деревянный щит, который я положил поперёк камеры на лавки. Последняя ночь. Утром на этап. У меня ещё две возможности: при посадке из воронка в вагонзак и уже во Владимире при пересадке из вагонзака в воронок. В камере я один. Ложусь на щит. Мелькнула мысль: удастся ли завтра осуществить задуманное? И чем оно закончится? Просыпаюсь. Меня разбудили, оборвав сон. Команда: собираться на этап! Дают сухой паёк. Прокручиваю сон. Приснилось, что я и мой крёстный (когда крестили, он держал мои руки, потому что я почему-то бил попа по лицу) дядя Александр, который умер в 61-м, находимся на огромной стройке. Мы только вдвоём. А вокруг – только цоколь и выложенные на разную высоту, некоторые уже достигают нашего роста, стены из светло-серого кирпича. Мы кладём стену. И вот дядя оставляет меня, уйдя прочь. Я один – продолжаю класть кирпич. И на этом сон обрывается. Уже светало, как меня с другими заключёнными пересадили из воронков в вагонзак. Вагонзак был переполнен, все камеры заполнены, и меня посадили в камеру с бытовиками. В полосатой одежде я был один. Я знал, что во Владимире меня посадят в воронок, отвезут в тюрьму – и оттуда я уже вырваться не смогу. Поэтому я обратился к заключённым, чтобы они помогли мне. Мне нужно было поменять бушлат, достать где-то чёрный вместо моего полосатого. (Пиджак и брюки были ещё с воли). Они мне сказали: «Вот «змей» сидит (это значит – провинился в чём-то), раздевай его». Но сказать ему: «Скидывай бушлат!» я не решился, потому что не знал, в чём он там провинился. Было как-то неудобно. Поэтому я лишь впился в него глазами, давая этим понять, что жду бушлат. Но он не двигался. Заключённые, увидев, что он не собирается раздеваться, восприняли это, наверное, как неуважение к «полосатому», приказали ему: «Ну, что ты, скидывай бушлат!». Он скинул. Я взял его, отдал ему свой. Он надел мой полосатый, я – его чёрный, и когда уже высаживали из вагона, я увидел, как его взяли под руки, отвели в сторону. Он молчал. Если бы он заявил, меня сразу, конечно, начали бы искать, объявили бы «тревогу», но он стоял рядом с солдатами молча. А я смешался с заключёнными. Нас, 45 человек, вывели из вагона, в том числе около 15 женщин, и стали строить по пять человек в ряд. Поезд ушёл. Станция была пуста. Нас подвели к перрону. Справа был высокий забор, впереди – неширокий перрон. Между забором и зданием вокзала стояли воронки. Я ещё в вагоне подготовился к побегу: надел две пары носков, расшнуровал ботинки, чтобы выскочить из них. И, зная, что больше шансов погибнуть, а не сбежать, написал и записку. Написал коротко: «Я устал жить». Мне всё же не хотелось, чтобы мой поступок воспринимали как отчаяние от того, что я нахожусь в заключении. Расстегнув бушлат, подошёл к передним рядам. От перрона, метрах в трёх-четырёх от заключённых, выстроились в две шеренги солдаты-автоматчики, и заключённых по пятёркам стали сажать в воронки. Я высмотрел место в шеренге, которое было напротив перрона, где между солдатами было метра два расстояния. Женщин уже посадили, дошла очередь до нас. А станция пустая, никаких поездов. Дальше уже ждать было нечего. Я вынул ноги из ботинок и бросился между солдат. Солдаты никак не ожидали, что кто-то из заключённых может броситься между них (их подвела эта плотность шеренг и их численность), а потому не успели среагировать, только один, стоявший с правой стороны, почти рядом, вместо того, чтобы броситься на меня, спросил: «Куда ты?» Ответить ему, конечно, не было времени. Я проскочил между ними, потом через пару метров проскочил между солдатами второй шеренги, и тут на меня бросился милиционер, схватил за бушлат, который я сбрасывал на бегу, и помог сбросить. Я вырвался и бросился по перрону. Ещё в колонне я видел, что сбоку стоял майор с папкой в руках, он-то и среагировал. Побежал за мной и стал стрелять из пистолета. Впереди на перроне стояла женщина. Когда я пробегал, видел, что она бледная, как стена, стояла недалеко от стены вокзала. Майор бежал за мной и стрелял под углом, чтобы не попасть в женщину и нескольких человек, что были впереди на перроне. Пули попадали в перрон, рикошетили (показания женщины в суде). Майор выпустил всю обойму, но так и не зацепил меня. Я бежал дальше. А сзади автоматная трескотня, крики «Стой!». Солдаты среагировали с опозданием, и им ничего не оставалось, как открыть бешеную стрельбу вверх. Заключённых, наверное, как в таких случаях делается, положили на землю. Перрон был почти пустой. Впереди навстречу шли два человека, я увидел, что они собираются броситься на меня. Они даже остановились, когда я подбегал. Но свернуть мне было некуда, вокзал закрыт, пути пустые, расположения вокзала я не знал, а потому я побежал прямо на них. Подбежав, я закинул руку назад, гаркнул на них и выхватил руку из-за спины. Они отпрянули, и я пробежал между ними (имитация выхватывания ножа – удалась). Потом я увидел, что какой-то старичок вытанцовывает впереди. Вокзал уже кончился. Снова забор высокий. Увидев этого дедушку, я понял, что он собирается мне вцепиться в ноги (на суде он потом сказал, что, как фронтовик, знает, что в таких случаях делать). Я спрыгнул с перрона. Сзади продолжалась стрельба. Оббежав того «старикана», выскочил на перрон, побежал дальше. Но вдруг какое-то беспокойство. Впереди никого нет, уже и недалеко до конца перрона, а тут ощущение опасности впереди. Там могут убить – промелькнуло в голове. Пробежав ещё немного, я снова спрыгнул с перрона и побежал наискось через пути. На противоположной стороне у платформы стоял какой-то пустой, по всем признакам, поезд. Подбегая к поезду, я оглянулся назад. На расстоянии где-то метров 70-80 бежали двое солдат. Они стреляли на бегу короткими очередями. Я понял: им уже ничто не мешает стрелять (показания в суде: один целил в ноги, другой – в голову). Подбежав к поезду, я бросился под вагон. Когда переполз на коленях через первый рельс, меня что-то кольнуло в бедро левой ноги. Я машинально глянул: увидел, как хлестнула вырванная штанина, вырвался оттуда клубочек пара. Я понял, что ранен, но думал, что может, ещё сбегу. Выбрался на высокую платформу и, увидев, что на этой стороне нет поблизости никаких домов, побежал вдоль поезда в сторону города – к депо. Метров через 100 нога стала отказывать. Я сел на снег. Оглянулся. Никого не видно. И вот в том месте, где я вылезал, карабкается на платформу солдат.

Ко мне приблизился один солдат, потом другие подошли, стали собираться люди. Близко их не подпускали. Принесли носилки и отнесли меня в медпункт у вокзала. Там мне наложили жгут, но в больницу долго не отвозили. Нога распухла, посинела и от этого очень болела. Медработник начала кричать на офицеров, объясняя, что ногу так долго держать в жгуте нельзя, нужно везти в больницу. Долго не могли решить, куда везти – в городскую или в тюремную больницу.

Наконец отвезли в тюремную больницу, сделали операцию. Пуля прошла навылет у самой кости, так что мне повезло. В больнице я пробыл до 22 января. Пошло нагноение. Дырка в бедре была такой, что мог войти большой палец. Продуктов для более интенсивного заживления раны не хватало – пайка и в больнице была маленькой. И хотя нагноение ещё не прошло, меня перевели в 1-й корпус, где, согласно «Правилам», я должен был отбыть как минимум ещё пять месяцев строгого режима. Стали требовать, чтобы я, как все, вставал с кровати. Я не обращал внимания. Дырка в бедре была наполнена гноем, и я ложился так, чтобы хоть гной вытекал из раны. Меня предупредили раз, второй, потом выбросили постель из камеры и написали рапорт. На третий день зачитали постановление о переводе меня на месяц на пониженное питание за то, что лежал днём на кровати. Пониженное питание – это утром кусочек селёдки или с десяток тюлек и хлеб, на обед суп или борщ без жира и мяса, а на ужин – то, что на обед должно быть на второе. Сахара совсем не давали.

От участия в следствии я отказался. На суд, который состоялся в тюрьме 19 февраля 1965 года, меня привели совершенно измождённым. Одежда, которую мне выдали, была обшарпанной – бушлат в заплатках, одна штанина короче, ботинки расползлись. В общем, впечатление я производил жалкое. Кстати, в ночь перед судом приснилось, что я в комнате, в которой полно женщин. Одни женщины. Ни одного мужчины. Я в чём-то провинился, и эти женщины укоряют меня за содеянное. И вот захожу в помещение суда, а там – одни женщины. В составе суда – ни одного мужчины. Я сделал в суде заявление, в частности, сказал: «…коммунисты вычеркнули из лексикона термин „революционер-профессионал“. Этот всем известный термин они заменили термином „особо опасный рецидивист“, но суть не меняется, как бы не называли, во что бы ни одевали и в каких бы условиях ни содержали борцов за благополучие народа…» (А что оставалось? Не говорить же, что я «инопланетянин». Я находился в роли революционера. И мне ничего не оставалось, как продолжать играть эту роль.) Я заявил, что отказываюсь принимать участие в суде, так как в достаточной мере знаком с деятельностью коммунистических судов. Попросил, чтобы меня вывели из помещения, в котором шёл суд, но меня не вывели. Допрашивали свидетелей и после совещания постановили направить меня на психиатрическую экспертизу, потому что я никогда её не проходил. Меня отправили в институт имени Сербского.

Когда в дороге в Москву глянул в зеркало, то увидел, что у меня даже зубы почернели. Но в институте Сербского я отошёл, поправился – там был с 26 марта по 13 мая. Перед выпиской меня на комиссии спросили: «Вы любите Украину?» – «Да, я люблю свой народ, люблю Украину: это моя Родина», – ответил я. (Не мог же я сказать, что любить можно лишь девку да вареники. А всё остальное – миражи). – «Вы женитесь, если вас освободят?» – «Нет!» – ответил. Этот вопрос был задан неспроста. В моём личном деле было донесение о том, что в 1962 году я заявил: пока будет существовать советская власть, у меня не будет семьи, что я не хочу рожать рабов. – «Чем вы будете заниматься, если вас освободят?» – «Не знаю», – ответил я на этот последний вопрос. На этом всё закончилось. Меня отправили во Владимир через Бутырку, там держали 10 дней в камере для смертников и относились как к обречённому. Считаю, что причиной того, что после института им. Сербского меня поместили в отделение для смертников, был мой ответ на комиссии в институте, где, кроме прочих, мне был задан вопрос: «Вы знали, что за такое преследуют, почему же вы не боялись КГБ?». Я ответил: «Если я не должен бояться смерти, то почему я должен бояться КГБ?». Во Владимире продолжили суд. Снова дали три года, которые поглотила санкция статьи до 10 лет.

Условия во Владимире были такие же, как и раньше. Только раньше я сидел с осуждёнными к строгому режиму, а теперь – к особому. Тут были в то время в основном уголовники – бытовики. Один из них – Кобзев – казах, производил впечатление психически больного. Когда его выводили на прогулку, то этот низенький доходяга часто забегал в сторону. За это его наказывали, сажали в карцер. Потом он погиб в лагере: полез в «запретку». Солдат на вышке стрелять не стал, потому что заключённые крикнули, что это больной. Но вышел с вахты офицер и убил его.

Ещё был Зоричев, он сидел за татуировку с антисоветской надписью. Ему дали высшую меру, потом заменили 15-ю годами (кстати, я не слышал, чтобы кто-то из политзаключённых наносил себе в лагере какую-либо татуировку).

Вот несколько случаев с людьми, которых я знал лично – сидел с ними в одной камере. Черников Василий, примерно середины 30-х годов рождения. В начале 60-х годов был участником ограбления магазина, получил 10 лет. В лагере нанёс себе татуировку: «Раб КПСС». Суд вынес смертную казнь. Заменили 15-ю годами особого режима. В 1964 году он прибыл в тюрьму в г. Владимир. Осенью 1966-го снова нанёс себе татуировку. В начале 1967 года – суд. Расстрел. Меня почему-то вызвали на это «заседание суда». Я сказал: «Считаю, что этот человек психически ненормальный». Он действительно производил впечатление не совсем здорового – как и многие другие, которых к нам привозили из бытовых (уголовных) лагерей. Моё заявление не помогло Черникову, хоть он и раскаивался в своём поступке. Где-то в середине весны по тюремной трансляции прошло: «Нет больше Черникова!». В голосе выступающего замполита звучало удовлетворение.

Тарасов Алексей, родился где-то в начале 30-х годов. Также сидел со мной во Владимире. В лагерь попал после войны. К политическим приписали за татуировку. Болел. Не лечили. За плохое отношение к работе сажали на 10-м (Мордовия) в ШИЗО. В 1971 году его и ещё двоих по постановлению суда отправили на три года во Владимир. В этапной камере они нанесли себе татуировку. В конце 1971 года или в начале 1972 года – суд. Судили в лагере на 10-м, Тарасов не раскаялся, наверное, понимал, что раскаяние не поможет. Ему дали расстрел, а другим дали по 15 лет и отправили во Владимир.

Один из них – Сергей Цветков – выделялся среди уголовников своей порядочностью. Кроме этого, он был незаурядный художник-карикатурист. Его за это постоянно преследовали – и во Владимире, и в Мордовии. Он часто болел, не лечили, сажали в ШИЗО, в одиночку. В 1976 году он вернулся из Владимира в 10-й лагерь (уже для уголовных) и в том же году умер.

Итак, во Владимире я оказался с бытовиками. Только в ноябре 1965 года, с переводом на общий режим содержания заключённых, я попал в камеру, в которой сидели политзаключённые. Там был Кланаускас Витас, литовец, приговорённый к 25 годам тюремного заключения, ещё один литовец, которого через несколько дней отправили в Мордовию, Анатолий Бондаренко и Пётр Тупицын, преподаватель из Карелии. Тупицын перешёл границу Финляндии и надеялся, что его, как карела, Финляндия не выдаст, но Советский Союз направил в Финляндию фиктивные материалы, и Финляндия его выдала. В тюрьму попал за побег из седьмого лагеря. В других камерах были ещё Виктор Балашов и Зайцев, которые совершили с Петром и Бондаренко побег из седьмого. Все они досиживали свои три года за побег. Весной 1966 года их отправили на 10-й в Мордовию, Витаса – на 2-й корпус, и я снова оказался один среди уголовников. Возможно, и я бы выехал из тюрьмы, может, даже и на волю, потому что в январе 1966 года меня вызвал кагэбэшник и предложил написать прошение о помиловании – тогда, в связи со снятием Хрущёва, некоторых освобождали, – но я отказался. (Я был бы не против, чтобы меня выгнали за ворота тюрьмы. А проситься за ворота я не мог. Это было бы подобно тому, как если бы тот монах, что замуровал себя в келье, стал просить, чтобы то, выложенное им, разломали).

В общем, я остался один среди уголовников. Трудно всё-таки с ними, уголовниками, находиться в тюремном заключении. Ведь большинство из тех, что прибывают из бытовых лагерей, – если не выродки, то полусумасшедшие. А то и сумасшедшие, которых не спешат перевести в психбольницу. Там после меня сидел Валентин Мороз, он описывал, как с ними сидится. Помню содержание его заявления, копия которого попала на 10-й. Он там писал Генеральному прокурору, что уже четвёртые сутки не спит, просил, чтобы перевели в одиночную камеру. Этим уголовникам (бытовикам), которых в общем политика не интересовала, не место было в местах заключения для политзаключённых. У них была своя жизнь. И попали они к политзаключённым по разным причинам: одни проигрались или что-то другое натворили в лагерях для уголовных и уже не могли там быть – боялись другие думали, что в политлагерях условия лучше, а оказалось – наоборот. Их продолжали держать среди политзаключённых и после того, как заканчивался их срок по политической статье. Только в 1972 году их стали вывозить из политзон. И всё же эти люди (уголовные) в целом были мне ближе, чем те, что на воле, на которых и держится коммунистическая система. Мне ближе тот, который с наступлением ночи идёт красть, грабить, а не к станку на вторую смену. Стал бы каждый «вором» – и коммунистическая империя не смогла бы функционировать. Но вскоре с новым сроком прибыл с 11-го Иван Лащук. Он родом со Львовщины. После войны учился во Львове в медицинском училище. Из училища ушёл в подполье. Незадолго до ареста у кого-то там скрывался. Больше того, его выдали. Он пытался вырваться из окружения, отстреливался из автомата. Его взяли тяжело раненым – на теле остались большие шрамы от автоматных пуль навылет.

Я сидел с Иваном в одной камере почти до окончания тюремного заключения. В январе 1968 года меня отправили в Мордовию – на 10-й. На Горьковской пересылке, помню, я впервые за 4 года пребывания в тюрьме и в лагере (не считая института Сербского) досыта наелся. Ларьком в тюрьме я не пользовался. Не пользовался и возможностью получить посылку. Родители нашли меня, присылали посылки, но я отправлял их обратно. Я сам себе создал режим. А что?! Тот монах, что замуровал себя в келье, мог создать себе режим, так почему не могу создать и я себе?! Разница была та, что он был с Богом, а я с Пустотой. На пересылках я собирал в мешок оставленные куски хлеба: думал, что в лагере так же голодно, как и раньше. Мне хотелось хоть что-то привезти, угостить, но, когда приехал, то увидел, что положение стало лучше. В ларьке продуктов, как и раньше, не продавали, но на тяжёлых и на вредных работах стали давать дополнительное питание. Хлебом делились, и его стало хватать всем.

Прибыв в лагерь, я задумал снова совершить побег. Сразу же встретился с Пугачём. Пугач познакомил меня с Андреевым, полицаем из Белоруссии, который, как и Пугач, имел 25 лет. Андреев в 1961 году совершил побег с 11-го, его поймали в лесу, очень избили, так что он и во Владимире ещё харкал кровью. Принимая это во внимание, я доверился Андрееву. Я думал: человек бежал, так избили – он не должен предать. Мы стали разрабатывать планы. Наконец я выработал реальный план побега, в течение нескольких месяцев его можно было реализовать. План был простой, почти без подготовки, и никакой смертельной опасности. Но Андреев выдал этот план (как и другие), и у меня ничего не вышло. Оказалось, я ошибся. Всё взвесил, но не учёл, что Андреев может рассчитывать на скидку. Администрация лагеря после этого два раза направляла в суд ходатайство на снижение Андрееву срока до 15 лет, но суд отказывал. Я дал Андрееву несколько пощёчин, меня за это посадили на 15 суток в ШИЗО, а после ШИЗО на три месяца в одиночку. До этого меня много раз безосновательно сажали в ШИЗО и этим лишали возможности готовиться к побегу.

Я пробыл в 10-м лагере до 1972 года. Где-то в конце августа или в начале сентября меня с группой заключённых вывезли в Саранск и поместили в камеры КГБ. Там нам зачитывали характеристики. Когда меня вызвали и стали читать, я подумал, что собираются возбудить новое дело, потому что обо мне было написано: антисоветчик, националист, высказывался против социалистического строя, создаёт группы, оказывает давление на заключённых.

Через месяц нас отправили уже на Сосновку, куда переместили особый режим с 10-го. Это была небольшая зона, полностью изолированная от первого лагеря. Мы прибыли в переполненные камеры. Снова, как в 1964 году, заключённые не помещались на двухъярусных нарах, и в некоторых камерах спали на цементном полу. Я попал в камеру, в которой, кроме прочих, сидели Данило Шумук, Святослав Караванский, Николай Евграфов. Шумук только что прибыл из Киева. Ему дали 10 лет и 5 – ссылки за написание книги «Воспоминание о прошлом». В то же время прибыли из Украины с новыми сроками Гель Иван и Осадчий Михаил. А Караванский прибыл из Владимира. Кстати, когда нас везли из Саранска, то в Потьме виделся с его женой Ниной, которая, узнав, что среди вышедших на прогулку есть украинец, крикнула из-за решётки окна: «Слава Украине!» Для меня это приветствие было таким неожиданным (на пересылке, от женщины!), что я как-то замешкался с ответом.

На новом месте уже не было промзоны. Только камеры, прогулочные дворики и цех, в который заходили из коридора этой маленькой тюрьмы. В цеху – шлифовка стекла. В воздухе, на одежде, руках и лице заключённых – стеклянная пыль.

В 1974 году, когда до конца срока остался 1 год, меня перевели на строгий режим в 19-й лагерь. Здесь я уже чувствовал себя свободнее. Это не то, когда с работы возвращаешься в камеру и находишься там в выходные и праздничные дни. Здесь в бараках можно было общаться со всеми людьми и, к тому же, с кем хочешь, – это не камера – выйти на свежий воздух, в туалет. На 19-м я познакомился с другими заключёнными. Больше всего общался с Романом Семенюком, который в 1965 году с Антоном Олийныком совершил удачный побег из 11-го лагеря (они добрались до Украины, но впоследствии на них в лесу устроили облаву Антона Олийныка расстреляли, а Роману дали три года), с Игорем Кравцивым, Зоряном Попадюком, Кузьмой Матвиюком, Любомиром Старосольским... А где-то весной прибыл и земляк – Василий Овсиенко. Он впервые в лагере. Свыкается с лагерной жизнью, но чувствуется, что душа его где-то там, – на воле. Чувствовалось, что он не остановится на достигнутом. И я не ошибся: ему-таки была оказана честь носить полосатую одежду. Там, на 19-м, я познакомился и подружился с Кронидом Любарским, Борисом Азерниковым. На 19-м часть политзаключённых стала бороться за Статус политзаключённого, написали требование о предоставлении политзаключённым этого Статуса. На одном из обращений стояла и моя фамилия. За это нас разбросали: Азерникова – в ПКТ (помещение камерного типа – лагерная тюрьма), Любарского – во Владимирскую тюрьму до конца срока, а меня и Бориса Пенсона отправили на 3-й лагерь в Барашево – в небольшую политзону. Я хотя и помогал диссидентам (отправка на волю нелегальной корреспонденции), но их деятельности не воспринимал всерьёз. К диссидентам моё отношение было двояким. Я относился к ним с большим уважением как к интеллигентным, порядочным людям, которые, как и я, стремились доставить хоть какую-то неприятность коммунистам. Ну, а то, что они по любому поводу объявляли голодовку, я рассматривал как проявление капризов ребёнка, который не осознаёт, с кем имеет дело. А вообще, в моих глазах диссидент был тем человеком, которого медведь затащил в свою берлогу, а этот человек кричит: «Права человека! Права человека!..» Человек почему-то не принимал во внимание, что у него свои права, а у медведя – свои. Политзона – это не лагерь. Тут всё сжато, не те возможности (например, в лагере на 19-м мне удалось достать приёмник, литовец – участник вооружённого сопротивления, многолетний заключённый Симутис Людвиг – переделал его на коротковолновый, прослушивал передачи и рассказывал мне и Любарскому новости). Движения за Статус на нашей политзоне уже не было. Недалеко от нашей была женская зона. Женщины, помню, чего-то добивались – возможно и Статуса – отказались от работы. Их возили в какой-то лагерь в ШИЗО, а из нашей зоны – на 19-й (на 3-м ШИЗО было для уголовных).

В этой политзоне были два Василия – Стус и Лисовый. Лисовый был подельником моего земляка Василия Овсиенко. В 1973 году Лисовый, Евгений Пронюк и Овсиенко были осуждены за издание журнала «Украинский вестник». Тут уже был и Пенсон. Ещё там были Израиль Залмансон и Юрий Мельник из Ленинграда. Я, Стус и Лисовый часто встречались. Бывало, заварим крепкого чаю (а мы это делали довольно часто), зацепим какую-то тему, а к нашей беседе и другие присоединяются... И пошла дискуссия. Стус писал стихи. И я как-то сказал ему, что писать стоит только в том случае, если ты уверен, что скажешь что-то новое, или напишешь лучше Шевченко, Шекспира. Он не соглашался и уверял, что его бы устроило место среди поэтов где-то посредине этой иерархической лестницы. Василий не предлагал послушать написанное им. И я не просил, потому что равнодушен к стихам. Кроме рубаи Омара Хайяма – и то где-то с полтора десятка, к которым уж никак невозможно быть равнодушным. Вот один из них:

Не одерживал смертный над небом побед,

Всех подряд пожирает земля-людоед.

Ты ещё жив, и бахвалишься этим,

Погоди, попадёшь муравьям на обед.

Это тем, которые ведут себя таким образом, как будто они бессмертны. Прекрасные строки! Это тебе не о щебетании соловья, который призывает самку к спариванию, не «Песнь песней». И не о гуле боя – пусть себе бьются. Разве в том есть что-то такое, чего ещё не было?!

Правда, есть и среди украинских поэтов близкий мне поэт. Это – Владимир Самийленко. Но лишь одним стихотворением – «Непевність».

Якби знаття, що треба жить

І сподіватись, і бажати,

То жив би так, щоб кожну мить

Для цілі одної віддати.

Якби ж знаття, що все дарма,

Що в русі вічному творіння

Мети ніякої нема –

Навіщо радощі й боління

Навіщо нам і жизнь сама

Якби знаття, що все дарма.

Я прочитал его весной 61-го. Написанное настолько было созвучно моим переживаниям, что я запомнил это на всю жизнь. Тогда я ещё был в пути к той вершине, где уже отсутствуют такие понятия, как «желание», «цель», «Бог», где с тотальной переоценкой ценностей, обесценивается и всё, до того желанное – исчезает «желание». А с исчезновением желания – исчезает и цель, потребность в божестве. Ты уже выше Бога, потому что можешь покончить с бессмыслицей. Ты уже на грани безумия.

Из разговоров с Василием я догадывался: Василий подобного не пишет. Ну, а поэзия, в которой воспевается природа, борьба, любовь или ненависть к ближнему, к какому-то сообществу (муравейнику), или о том, как «Ванька полюбил Маньку, а Манька – Ваньку» (известно же: «Любовь – паскудное чувство, которое работает на продолжение человеческого рода»), – где душевное превалирует над духовным – меня не привлекала и не привлекает. Тогда же, в 61-м, но уже летом, мне попалась в руки небольшая книжечка, не помню уже о чём и какого автора. Запомнилось лишь его наставление: «Не следует пускаться в бесцельное философствование, потому что под тонким покровом привычного хода мыслей кроется зияющая бездна, подстерегают великие загадки мира, которых никогда не разгадать, да и не следует затрагивать вовсе». Конечно, я с ним не соглашался. Я неустанно приближался к той вершине, с которой и открывалась «зияющая бездна», чувствуя при этом себя в одиночестве среди людей. Это уже позже, когда отбывал второй срок, познакомился с мыслями близких мне Экклезиаста, Хайяма, Шопенгауэра, Камю и др.

Моё поведение, особенно того времени, для тех, кто не проник в моё мировидение, было, я думаю, несколько странным. Не знаю, как его воспринимало КГБ. Но однажды был по сей день непонятный для меня случай. Когда в 63-м я находился в следственном изоляторе КГБ в Киеве, то через какое-то время после обеда (в камере я сидел один) со мной на несколько минут случилось что-то такое, чего никогда ни до, ни после не было. Думаю, что это было что-то подброшено в еду, чтобы посмотреть, как я себя буду вести.

На 3-м я пробыл около 4 месяцев – срок закончился. Перед освобождением меня посадили в ШИЗО на 15 суток. Посадили за то, что с 24 декабря перестал выходить на работу и проверку. Мой отказ был связан с тем, что меня задержали (ранили) 24 декабря. А, согласно закону, начало срока – со дня задержания, следовательно, конец срока должен быть 24 декабря, а не 27 января. (Почему в приговоре 27 января – не известно. За несколько месяцев я обращался в суд, но оттуда так ничего и не пришло). В ШИЗО застал Лисового, сидели вдвоём в камере. За двое суток до конца забрали на этап, отправили в Потьму, там же меня принял спецконвой – и через двое суток (самолётом) я уже был в Житомире. А 27 января 1975 года я был освобождён. Согласно выданной справке, я должен прибыть в Барановский райотдел милиции, где должны оформить админнадзор. Я снова в Рогачёве. Постучал в дверь. От яркого света в окне догадался: уже и у родителей есть электричество. «Кто там?» – услышал за дверью голос матери. – «Я, Сергей». Открылись двери. Зашёл в освещённые сени. Смотрим друг на друга. Меня не ждали… Я таки вернулся. И это возвращение выглядело возвращением блудного сына (за весь срок я не написал ни одного письма – никому. Никаких сантиментов!) Ещё в Ровно, на свидании после суда, я отказался от передачи, заявив отцу: «У вас своя жизнь, а у меня – своя. Я не хочу причинять вам хлопот». Я хотел быть одиноким, ни к чему не привязанным. Лишь я и тот мир, что открылся мне – мир бессмыслицы).

Ещё было темно. Утром, стараясь, чтобы не заметили, я выехал в Новоград-Волынский. Уже на закате солнца меня высадили в Луцке из автобуса. На второй день я уже снова был в Рогачёве.

В следующий раз меня арестовали в 1976 году. Я об этом уже рассказывал.

Как видите, мои судимости – это проигранные партии. Я в дураках. Меня угнетала не столько потерянное мною, сколько сам проигрыш очередной партии. Мне, кроме прочего, хотелось и отыграться – особенно в отношении побега.

То, что я рассказал – это рассказ о внешнем, о проявлении внутреннего мира, моего мировидения и моей реакции на это мировидение – моей духовности. Что же это за духовность, которая была двигателем моих поступков, моего поведения? Попробую коротко сказать и об этом.

Мне было пять лет, когда я понял: умрут родители, умру и я. Открытие было не из приятных. А когда перевалило за двадцать, задумался: а есть ли какая-то цель, которая была бы достойна того, чтобы её реализовывать? А ещё: что является причиной – если коротко – тяги к жизни? Что движет мной, людьми вообще? Что есть человек? И увидел: всё, чего бы я ни достиг – исчезает. Исчезнет не только посаженное мной дерево, построенный дом, ребёнок и весь мой род, к которому я буду причастен. Исчезнет и народ, к которому я принадлежу, исчезнет, как и те динозавры и мамонты, и – человечество. А с ним исчезнет и моя, даже всемирная, слава, если бы я и достиг её своими стараниями. Всё поглотит бездна. К тому же, всё исчезнет раньше – исчезнет с моим исчезновением. Опять же, люди, как деревья в лесу. Что мне с того: будут они знать о моём существовании или не будут?! Итак, все мои старания тщетны. А моё стремление что-то увековечить, мои старания есть ничто иное, как проявление моей бессмыслицы. (Если бы те славолюбцы видели тщетность своих стараний, то не было бы ни Геростратов, ни Македонских, ни…). Открытия по другим вопросам также не радовали. Я думал: люди делятся на существ с разными половыми органами – на мужчин и женщин. А что было бы, если бы их разделить: мужчин на один континент, а женщин – на другой? И ликвидировать любую возможность пересекать океан. То создавали бы эти однополые существа какие-то государственные образования, строили города, прокладывали дороги, шили модную одежду, делали модные причёски, или писали бы стихи и лезли бы на Эверест и т.п.? И даже: шли бы они в монастырь? Искали бы Бога? И увидел: если такое совершить, а тем более – убить ощущение существования противоположного пола, то этого не было бы. Оказывается, всё это разнообразие человеческой жизни обусловлено существованием существа не с таким, как у тебя половым органом. Убери тот другой орган – и всё замрёт. Исчезнет даже тяга к жизни. (При таком видении объекта Гётевский Фауст уже не сказал бы: «Мгновение, остановись!»).

Радоваться тому, что лишь благодаря существованию противоположного детородного органа создаётся иллюзия смысла жизни радоваться, что ты запрограммирован (природой или Богом), что тобой движут лишь инстинкты, в основе которых половой инстинкт, что запрограммировано и твоё восприятие бытия, не было оснований. Ведь в таком случае чем ты отличаешься от любого животного и даже – растения?!

Так что же всё-таки есть человек – думал я, копаясь в себе. Конечно же – разница есть. И эта разница в том, что такому существу, как человек, недостаточно одних инстинктов. В сравнении с животным, он является более сложным, а потому у него и большие запросы, которые и порождают, в отличие от животного, далеко идущую цель – даже ту, которая будет достигнута уже после его смерти. Люди и отличаются от животных тем, что постоянно находятся в плену иллюзий. Перед людьми всегда какой-то мираж – какая-то религия. Этот мираж обнадёживает, манит к себе своими прелестями, которые и являются той целью, к которой они гребут. Мираж является составляющей человека. Он, как и инстинкты, является необходимым, потому что иначе человек не был бы человеком. А ещё в человеке есть то основное, в чём не только зарождается этот мираж, но которое ещё и оценивает этот мираж. То, которое не только видит окружающий мир, но и заглядывает в самого себя, оценивает всё, и, противопоставляя себя выявленной в себе бессмыслице, бунтует против того, что есть в нём, что, как запрограммированное, действовало в нём вне контроля.

Это и есть то, чего нет у животного, которое хотя и имеет и чувства, и какой-то разум, который, как и у абсолютного большинства людей, лишь обслуживает инстинкты, не в состоянии увидеть себя со стороны, оценить инстинкты – само себя. Если у животного есть лишь телесное – душа (душа – живое тело любого существа – проявление этого тела. Она, как и тело, не является неизменной. Меняется тело – меняется душа. В детстве она одна, в молодости уже другая, а с немощностью тела – немощной становится и душа. Умирает тело – умирает душа. Корень дерева умирает вместе с кроной), то в человеке будто два существа – два «Я»: телесное (душа), и какое-то, не поддающееся определению, духовное «Я», которое проявляется в какой-то период жизни у отдельных людей, открывая им иное видение мира и этим угрожая самой жизни. Человека и отличает от животного то, что поняв свою животную суть, он протестует против животной судьбы, отрицая этим саму жизнь. Такой человек уже не является человеком. Это – сверхчеловек – человек, который поднялся над человеком-животным, который, как и животное, бьётся за противоположный пол, а в отдельных случаях и убивает своего соперника (соперницу). Он бьётся и за место вожака, идёт войной на другой народ, истребляет тех, которые гребут не на тот мираж, на который он гребёт. Разница между ними очевидна: какой контраст! Один человек кончает с жизнью из-за отказа самки (самца) ответить взаимностью, а другой – из-за осознания бессмысленности бытия.