Интервью Андрея Михайловича КОРОБАНЯ

Переслушал 4–6 мая 2009 года. Редактирование 6–8 мая 2009 года.

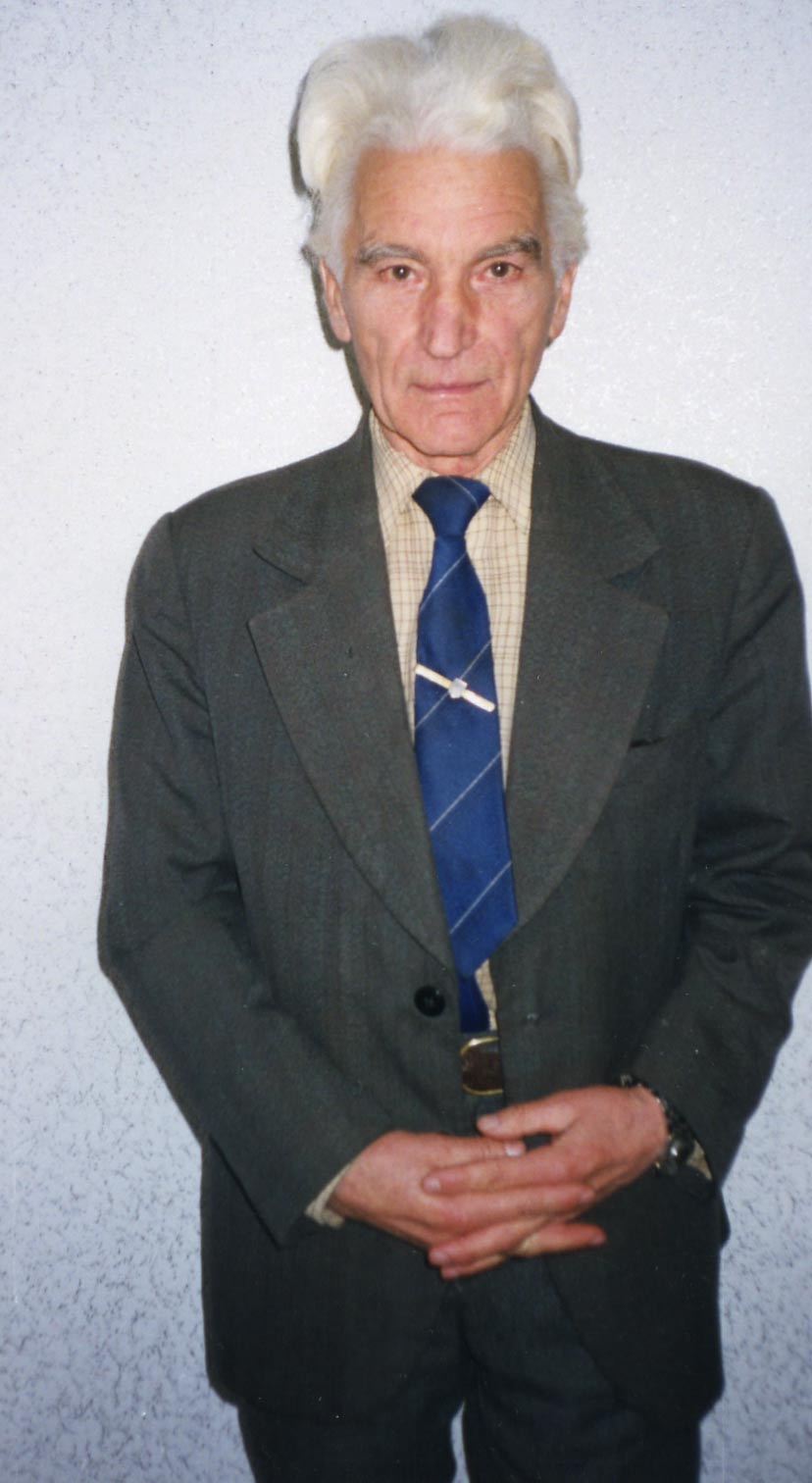

В.В. Овсиенко: 3 декабря 1999 года в Киеве в помещении Республиканской Христианской партии я, Василий Овсиенко, и Вахтанг Кипиани записываем автобиографический рассказ Андрея Михайловича Коробаня.

А.М. Коробань: Как уже объявил пан Овсиенко, я — Коробань Андрей Михайлович. Родился 16 февраля 1930 года в Алтайском крае, Рубцовский зерносовхоз, а теперь там уже большой город Рубцовск. Почему я там родился? Отец мой, Коробань Михаил Андреевич, происходил из крестьянской семьи, не очень богатой — у них было где-то четыре десятины, — из села Паланка, что в нескольких километрах от Умани, а моя мама, Демченко (это девичья фамилия) Александра Степановна, или Леся, происходила с Таращанщины, село Боярка. Её отец Степан — из крепостных, хотя потом они были малоземельные крестьяне. А по линии отца были зажиточные. Мой предок, как известно из документов, был казак, который, отслужив службу где-то недалеко от села Паланка, был награждён хутором, который долго так и назывался хутор Коробановка, где-то аж до шестидесятых годов, а в шестидесятых годах его слили с селом Паланка. Мой отец окончил в своё время Белоцерковский сельскохозяйственный институт, был инженер-механик сельскохозяйственных машин. После окончания института, как было принято при советской власти, его послали отработать 2 или 3 года на север Алтайского края, где уже тогда поднимали целину. А поскольку он был женат, то, ясно, поехал с мамой, и я там имел неосторожность родиться, в тех холодных степях, прямо дома, потому что не могли маму довезти до больницы.

Мой отец родился 7 октября 1903 года.

Мы потом переехали на Украину, в Днепропетровск сначала, а потом в Херсонские степи. Это ценно для моей биографии — основали совхоз в бывшем немецком имении, которое называлось Доренбург. Здесь я почувствовал, что такое немецкое имение, потому что оно очень отличалось от наших колхозов. Отца туда перебросили, в Херсонскую область.

А тогда случилась семейная беда — там отец с моей мамой разошлись. Это произошло где-то в 1935 году. Но я уже не раз говорил и ещё раз повторяю, что бывает так в жизни, что даже грустные, печальные, чуть ли не трагические события направляют человека в одном направлении, способствуют тому, чтобы этот человек, этот ребёнок сформировался. Вот, разошлись — грустно, неприятно, но мама переезжает в Васильков, куда уже переехали её родители из Таращи (Васильков — это под Киевом). А там был большой — он и сейчас существует — военный аэродром, где мама знакомится с Ворониным Александром Михайловичем — он сам русский, лётчик, офицер — тогда их командирами называли. Сталинградец, что интересно. Вот она вступает в брак с таким интересным человеком, рождается дочка Лариса. А мой отец женится на молодой девушке из Геническа — это тоже Херсонская область, — Гиренко, полурусской-полуукраинке. У них рождается в 1936 году другая моя сестричка, Аида. Обстоятельства заставляют их переехать в Крым, в Симферополь.

Так через печальное событие — развод — мы уже привязаны к Киеву (Васильков близко от Киева), к командиру Советской Армии Воронину, что также имело определённое значение для меня. А отец привязан к Крыму, к Симферополю, что также имело огромное значение в моей биографии.

Я пошёл в школу № 1 в Василькове. До войны я окончил 3 класса. А ещё в 1939 году, после первого класса, я приезжал к отцу, он меня направил в пионерский лагерь «Кастель» — это под Алуштой, — где я имел возможность очень близко познакомиться с русскими детьми (Крым богат на национальности), с немецкими, с татарскими детьми довольно близко, даже начал их язык немножко изучать.

В 1941 году я, как обычно, приезжаю к отцу в Симферополь на летние каникулы — взрывается война, и я уже не могу вернуться. Почти всю войну я пробыл в Крыму, в Симферополе. Вот если бы мама с папой не разошлись и жили в Василькове, то мама, очевидно, эвакуировалась бы и забрала бы меня. Даже если бы я не поехал летом в Крым, а остался в Василькове. Мама, как жена офицера, забрала бы меня и ту свою доченьку в Советский Союз. Или если бы я остался в Василькове, то Васильков — очень бедненький городок, не сравнить с Киевом, с Симферополем. А случилось так, что я остался на оккупированной территории в довольно богатом Симферополе. Не буду рассказывать, но при немцах там была значительно богаче и либеральнее жизнь, чем на остальной территории. Это во-первых.

Во-вторых, я уже мог сравнить. Я был отличник, вступил в пионеры как отличник, но мои маленькие разочарования уже начались. Я был такой себе убеждённый советский ученик, но разочарования мои начались с первым выстрелом войны. Мы начали отступать. Это вызвало удивление. Мы думали, что война будет, но малой кровью и не на собственной территории. И вдруг вышло такое. Я уже начал думать.

Пришли немцы. Если бы я был с мамой в Ташкенте или где-то, я бы никогда не узнал, как было на самом деле. Что немцы варвары — я их ненавидел как власть. Но они показали, что такое Европа — это оставило след по сегодняшний день. То есть они заставили подумать, сравнивать их дисциплину, их аккуратность, их культуру с нашими.

Итак, я остался на оккупированной территории, да ещё и в таком городе, как Симферополь, в Крыму, а не в каком-нибудь Василькове. И второе — мой отец был кандидат в члены партии, а остался там совершенно случайно. Он должен был бежать, приехал из Керчи, где переправлял технику, чтобы взять тулуп, валенки и бежать от немцев. Но немцы шли так стремительно, что он не успел — у него была машина-пикап, он хотел бежать, но та женщина Мария Афанасьевна решила, чтобы он не ехал, потому что его свои поймают расстреляют как беглеца.

Естественно, что через некоторое время они организовали большое подполье — ясно, что советское, — которое называлось «Крымские соколы». Оно известно, о нём и книги написаны. С советской стороны начали переправляться сюда люди. Радист Саша, радистка Ира — где-то у меня всё это записано, майор НКВД, сам армянин, Мисак Альберт.

Но 26 ноября 1943 года эту организацию разгромляет гестапо. И эта моя неродная мама, которая уже была как родная, 27 лет ей, попадает в засаду гестаповцев. Её уже где-то в первой половине декабря расстреляли. А нас успели предупредить, мы убежали, гестапо пришло дня через два позже, а нас там уже не было. Остаётся девочка семи лет, моя сестричка. Отец сидел в подвале одной бывшей коммунистки, которая скрывалась, а на меня легла эта работа: связаться с крымскими партизанами. Вышло так, что я должен был заниматься отцовскими делами. В нашей квартире была штаб-квартира: радиостанция, оружие под дровами. Всё это развозилось. Когда напали гестаповцы, у нас уже ничего не было. Мы ждали уже следующую партию оружия. Но организацию уже разгромили. Я, пацан 13 лет, должен был выполнять обязанности подпольщика, потому что всё это шло через отца. Я не один такой был — было много таких пацанов, которые помогали, потому что мы незаметны.

Я связался с партизанами и вывел отца в Северное соединение, или Зуйское соединение крымских партизан под командованием Ямпольского Петра Романовича. Он сам еврей, с ним отец когда-то работал в Народном Комиссариате земель. Мы пришли к нему. Я имел честь ночевать в землянке командующего Северным соединением.

Потом мы сумели забрать и бабушку, и ту девочку-сестричку. А где моя неродная мать похоронена, где её могила — неизвестно. Нас направили в третий отряд. Там я некоторое время также выполнял обязанности связного. Но в конце декабря немцы двинулись на нас, прочёсывали территории. Об этом долго рассказывать… Отец больше, я меньше — были обморожены. Ямпольский вывел обмороженных и сказал, что нам нужны будут специалисты — не будем же вечно воевать, — чтобы со временем поднимать сельское хозяйство. И нас направили на Большую землю в госпиталь в Сочи. Он назывался эвакогоспиталь №21/39, начальником его был майор, также еврей Малкин. Я там месяц лечился, а через месяц пришёл ко мне, как я уже теперь понимаю, начальник особого отдела. Почему особого отдела? Я впоследствии научился их распознавать: гражданское пальто (когда все ходили в военном), шарфик, но из-под гражданского пальто выглядывали галифе и сапоги. Это уже марка. Он пришёл прямо в палату — это такая, так сказать, демонстрация, чтобы видели, что он со мной работал. Появился прямо в палату и сказал: «Я тебе хочу дать работу». По дороге он мне рассказал, что это опять же роль связного — ты уже выздоравливаешь, бегаешь, так что будешь связным. Завёл в штаб, направил в какую-то комнату, и я его больше никогда не видел. Дали мне работу связного, учили меня целый месяц.

Когда началось освобождение Крыма, то в конце марта 1944 года мы уже выписались. Отец поехал раньше в Крым, я позже. Мачеху мы не нашли — это долго можно рассказывать, как я искал её среди страшных трупов, простреленных в затылок. Это работа гестаповцев. Я не знаю, сколько там лежало трупов — то ли несколько сот, то ли тысяча, и у каждого прострелен затылок. Это было через две недели после их отступления, а мачеху расстреляли где-то в декабре 1943-го. А отец сказал: «Иди ищи, потому что я занят». Вот так.

Я снова пошёл в шестой класс. Имел три переэкзаменовки, всё сдал за лето, чтобы не потерять год, и вернулся в Васильков к своему дедушке и бабушке, которых я уже упоминал — к родителям мамы. А мой отчим — хороший был человек, ничего не скажешь — погиб как офицер-лётчик под Харьковом в мае 1942 года. Так я потерял своих родных, погибших героической смертью. Вечная им честь и память.

Я окончил десятый класс в 1948 году с серебряной медалью.

Но тем временем произошло такое событие. После того героизма и жертв — я же только двумя словами рассказал, как мы бежали в партизаны, как замерзали — 11 января 1946 года в Симферополе арестовывают моего отца и дают ему 10 лет. Гестапо расстреляло маму, осталась девочка, а её отца посадило наше «гестапо» — МВД. В этом я почувствовал их родство.

Что же случилось? Отец был неосторожен на язык — он чувствовал за собой такое право, потому что после всех тех подвигов его даже подали в Москву на орден. А он мог и покритиковать. Но есть второй момент: отец в 1942 году как-то познакомился с украинскими националистами. Как я теперь уже понимаю, это были мельниковцы, которые пришли вместе с немцами, и он некоторое время работал вместе с ними инженером в бюро «Бершафт компани», «Вико». Это сельскохозяйственная часть. Помню, там были Иосиф, Пётр, Николай, Иван — их было несколько. Что интересно — я заметил — они все носили такую военную жёлто-зелёную форму. Пилотки также формы, отличной от немецкой. Там был жёлто-голубой овальной формы значок, но без трезубца — это я хорошо помню, — без трезубца. Это были приятные ребята, высокой культуры. Мы скоро подружились — всё-таки украинцы, понимаете? Хотя мы были по разные стороны баррикад: мой отец был кандидат в партию. В Крыму, раз ты не любил немцев, то был один путь: в советское подполье. Но всё же мы были украинцы. Так почему на этой почве не мог появиться какой-то общий интерес, разговоры? Они начали приносить книги. Мало того, тот Иосиф стал крёстным отцом моей сестры Аиды, потому что нельзя было взять крёстного из советских. Я хочу сказать, что для отца это был лишь эпизод. Он читал ту литературу и говорил, что это неплохо, но не перспективно. И остался со своими убеждениями и в советском подполье. А вот на меня они имели большое влияние, так что у меня даже пошатнулись мои пионерские взгляды. Я привязался к тому Ивану в гражданском. Они производили такое впечатление, что это друзья, хотя они для меня и дядями были. И они почувствовали, что я — та почва, в которую можно сеять зерно. Они давали мне литературу, и я читал не меньше, чем отец. Наконец я этому Ивану сказал в один прекрасный день: «А как же мне попрощаться с тем советским, с тем пионерским?»

Понимаете, я жил в этой атмосфере. В школе нам говорили, в основном, о наших успехах. Мы были окружены теми именами — Ворошилов, Сталин — и выбраться из этого было непросто. Выбираться нужно было долго, что со мной и произошло. Я сказал Ивану: «Я за Украину». У меня мама была артистка (это я забыл сказать), у нас в доме было полно украинской одежды, её фото в роли Бесталанной. Дедушка мой, Степан, был довольно-таки национально сознательным. Они о Петлюре иногда говорили тихонько, а я подслушивал. То есть я вырастал стихийным украинцем. И та природа Киевщины — всё это повлияло, но это ещё было бессознательно. А вот здесь уже у меня началась борьба между тем и тем. Иван мне сказал: «Послушай, Андрей, одно и другое непримиримо. Ты рано или поздно должен выбрать — или оставаться там, или перейти сюда, на полностью национальную почву». Что впоследствии и произошло, но через несколько лет.

Нашим они нравились. Эта моя неродная мать говорила, что они отличаются от немцев — с ними можно разговаривать, с ними можно пошутить. Но их вдруг почему-то переодели в немецкую форму, и они через некоторое время все сбежали, уже их стали ловить.

Вот что я могу сказать, как я познал мельниковцев своим детским умом. Они от немцев сбежали, их начали арестовывать. Говорят, что мельниковцы шли с немцами до конца, но те, которых я знал, сбежали, и их немцы арестовывали. Как-то отец пришёл и говорит, что их уже ищут. Значит, между ними и немцами были какие-то расхождения, но я не знаю каких-либо подробностей. Это был 1943 год.

Впоследствии уже советские поймали кого-то из этих наших друзей-мельниковцев, или националистов, так, может, кто-то и на моего отца сказал, что он был с ними. И что ребёнка крестил. Это на сегодняшний день смешно: ребёнка крестил — и уже националист. А тогда! В советские времена это был ужас. И что ты специально при немцах остался. Не знаю, как он мог тогда убежать. А главное — что отец имел авторитет, и этого ему не хотели простить.

Когда я приехал в 1946 году к бабушке и мне сказали, что отец сидит, то я наивно думал, что следователи меня вызовут, со мной поговорят, скажут, что это какая-то ошибка, а ты хороший парень, ты учишься — эх, ничего подобного! Отца привезли в том воронке, а мы, трое несчастных — та старенькая и больная уже бабушка, я шестнадцати лет и девочка лет десяти — вот мы сидим во дворе, и те архаровцы открыли двери: «Вон все отсюда!» И выгнали нас из того двора. Сами понимаете, что большой любви я к ним не испытывал, но теперь уже надрыв произошёл серьёзный.

Так я формировался. Хотя я потом ещё поступил в комсомол, но поступал я, скажу честно, с двойной целью. Я ещё немного надеялся, что это всё ошибки, что ещё можно перестроить ту власть, что она может послушаться — такие наивные мысли были. Кроме того, у меня же отец сидел — значит, надо было и так отвлечь внимание. И я полностью приписался к этому лётчику Воронину. Это мне помогло потом, что отцом стал считаться Воронин.

Подчеркну один момент: что иногда может сделать педагог. Была у меня учительница — Науменко (забыл имя, где-то оно у меня записано), которая готовила переэкзаменовку по русскому языку и литературе. У меня была переэкзаменовка, потому что пошёл в партизаны, из партизан в госпиталь, так что много пропустил. И вот я говорю ей: «Я думаю, что война нас многому научила. Всё это наше, советское, но мы не будем так восхвалять Сталина, а второе — не знаю, как другим, но Украине нужно значительно больше прав. Пусть мы ещё не будем самостоятельным государством, но мы будем свободными, не будет этого русификаторского давления». И что же мне говорит этот человек? Она нам дала очень много, характеризовала женщин всех наций — какие итальянки, какие француженки, какие русские, какие украинки, и в основном она на 99% всё правильно сказала. И она мне сказала: «Адик (так меня называли дома — почему-то не Андрей, а Адик), не надейся — и Сталина будут больше хвалить, и вас зажмут ещё сильнее». Это мне осталось в памяти. Я впоследствии убеждался в правоте её слов, и это меня также возмущало.

Я окончил школу и поступил на украинское отделение филологического факультета Киевского пединститута, который тогда был имени Горького — здесь, на бульваре Шевченко.

В.В. Овсиенко: В каком это году?

А.М. Коробань: Это было в 1948 году. В том году я окончил школу и сразу поступил. Потом были долгие перипетии. В 1950 году я окончил два курса. Отец мой сидел. Там, в Крыму, бабушка и та девочка настрадались, я им помогал.

Ага, что мне помогло — это наше родное украинское село. Я был в комсомоле, так меня на некоторое время направили в село Глеваха пионервожатым. Мне не помешало подработать — отец сидит, отчим в могиле, а нас двое, а мама — что же мама? Пошёл я подработать пионервожатым в Глевахскую восьмилетнюю школу. Глеваха — 26 километров от Киева. И эта Глеваха меня добила. В каком смысле? Во-первых, я уже воочию увидел, сблизка, как живут колхозники. Во-вторых, продналог. Приходят — сдавай яйца, сало, мясо, картошку. Моя хозяйка сдала столько-то мяса. Пришли такие порядочные, хорошо одетые чины, записали. А через месяц-полтора приходят другие — «Я уже мясо сдала». — «А кому вы сдали? Это какие-то авантюристы были! Где документы или какая-нибудь записочка?» И хозяйка, представляете, снова должна сдавать сколько там яиц или мяса. А как заём собирали? У меня тоже. Я видел всю эту драму и трагедию. Страшно, до обморока — могли и в два часа ночи прийти.

Это социальная сторона. А вторая — национальная. Я увидел: вот где прячется моя Украина! Киев же весь русифицирован — там разве что горстка несчастной интеллигенции. А тут — вот где Украина спряталась! Где песни, где танцы! Я сам музыкант, могу эти танцы назвать — были и русские, и частушки, но главное — что оно пелось импровизированно, были хоры, были свадьбы, где одевались в украинскую одежду — и молодая, и её дружки. Так вот куда Украина загнана! Вот это меня добило: бороться, ненавидеть и бороться. Вот что я вынес из этой Глевахи.

Поэтому я в 1950 году еду в Крым, сажусь и пишу огромную работу на 64 тетрадных страницы, адресованную моему школьному другу Букалу Дмитрию, который также не любил эту власть, но стал меняться. У него ненависть была не настолько глубокая, а немного на мещанской почве. Не буду расшифровывать — Вы догадаетесь, что такое «на мещанском уровне». Когда его призвали в армию, а он, кроме того, поступил заочно на юридический факультет, то он начал немного меняться. Поэтому мне надо было его убедить и вернуть к старым взглядам. И вот я в этой работе, которая была письмом к нему и заняла 64 тетрадных страницы, дал анализ, как я понимал, той системы, начиная с колхозов, с избирательной системы. Как раз тогда весной были выборы: один кандидат в палату Союза, один в палату национальностей. Корнейчук и Тычина. Вот выборы! И о личности Сталина — что этот самолюбивый кавказец очень любит похвалу, нет никакой диктатуры пролетариата или народной власти, Верховный Совет — это ширма. В таком духе, на 64 страницы. Такое сочинение.

Но случилась беда. Тот же Букало Дмитрий порекомендовал мне своего друга в нашу компанию, потому что я пытался подпольную организацию создать. Порекомендовал мне такого хорошего товарища Горбатюка Владимира — студента журналистики из университета, который оказался агентом. И я, на беду, как раз ему и дал эту рукопись. Был единственный читатель — он. Потом он сказал, что у него в доме будет ремонт, так чтобы я забрал эту работу. Очень похвалил её. А я шёл на вторую смену в институт — это уже третий курс. Было это 20 марта 1950 года, среда — даже это помню. А занятия были с двух часов. Я из его квартиры хотел поехать одним путём, а он сказал, чтобы ехал этим — так, мол, будет ближе. Восьмой трамвай тогда ходил с того места, где он жил.

Вот я сошёл с того трамвая — а эта работа у меня в сумке — и меня встречает женщина и говорит: «Извините, у меня украли пальто — среди бела дня. Все соседи думали, что это, может, мой родственник, а оказалось, что вор. По описанию внешности сходится с вашей». Ну, не буду развивать этот детектив — десять лет от особого совещания. Особое совещание — это был такой бериевский суд. Долго пришлось бы рассказывать.

В. Кипиани: Но ведь это самое важное для нас…

А.М. Коробань: Розыгрыш продолжался абсолютно логично. Идёт милиционер — она останавливает милиционера и говорит, что у неё на меня подозрение. Тот берёт мой студенческий билет и спрашивает её, не ошиблась ли она. «Может, я ошибаюсь, но мне пальто дорого, и пускай это выяснят в милиции». И меня везут на Владимирскую, 15, там на полном серьёзе начинается — «как, где, как ты мог», даже каких-то свидетелей вызывают с работы. Тот говорит, что не видел, а другой говорит, что вор был в сапогах. А мои сапоги в Глевахе в ремонте. Поехали в Глеваху — понимаете? И так на полном серьёзе шёл розыгрыш. Но, запомните, всё это делалось в одном направлении — чтобы спрятать агента, чтобы я на него никогда и не подумал, потому что тот человек должен был и дальше работать и ещё кого-то выдавать. Там какой-то майор полез в мою сумку — но чего ты полез, если меня подозревают в краже пальто? Обшарили меня, нашли 60 рублей — это не похоже на деньги за проданное пальто, потому что тогда пальто стоило сотню, двести, триста, но не шестьдесят. Нет, он берёт мою сумку — что, ты там пальто ищешь? Он берёт мою сумочку и каждый листочек пересматривает — вот в чём дело. И будто ненароком натыкается на эту мою работу: «А это что такое?» И только тогда, будто ненароком наткнувшись, он звонит, сразу прилетает русский подполковник. «О, Боже, ах фрукт, ах, мерзавец!» Вызывает машину, меня перевозят на Владимирскую, 33. Потом ещё звонили, а тот отвечает: «С этим уже всё решено — тут нашлось более серьёзное дело». И всё.

И за эту работу дали мне десять лет. Долго длилось это дело, до особого совещания. И главное, что он же, этот Горбатюк Владимир, и того Дмитрия Букала выдал, который мне его порекомендовал. У Дмитрия в армии нашли дневники. Я его защищал, но в дневниках были антисоветские вещи — пустяковые, но это тоже была самостоятельная агитация.

В. Кипиани: А когда всё это произошло?

А.М. Коробань: Я не хочу вас очень утруждать… Ну, началось следствие. Там было много детского... У меня была большая переписка. В Глеваху поехали, в Васильков — забрали письма и адреса тех людей, с которыми я переписывался. Там был какой-то списочек — так что, понимаете, нетрудно было искать. Но я, насколько мог, всех отгораживал, защищал, говорил ни-ни-ни, в том числе и насчёт этого Букала Дмитрия. Если бы не прямой донос того Володьки Горбатюка и не эти дневники, то сел бы, может, только я один, а так... А те все остальные отпали.

В.В. Овсиенко: Вас вместе с Букалом судили или отдельно?

А.М. Коробань: Я всё расскажу. Вот что странно для меня было. Посадили меня 20 сентября, а где-то в конце октября вдруг меня куда-то везут. Я был немного напуган. Ничего не сказали, «вещи не бери». Знаете, такая наивная мысль: может, на расстрел? Чёрт его знает, мы всякого наслушались… Но в таком случае я буду бежать, пусть меня так, на ходу... Такие, знаете, смешные мысли. Когда нет — привозят, слышу какой-то разговор из воронка. Один говорит, что бегал, как дурак, а второй говорит, что на него тоже что-то такое нашло. Слышу такие разговоры. А дальше меня вызывают — сидит целый консилиум врачей. Что же такое? Это на тему моей, так сказать, вменяемости или психического здоровья. Вы знаете, меня это сначала возмутило, я очень рассердился. Но я попытался сдержать себя и сказал, что это я так считал, так видел, и как видел, так и писал. «Кто же вам дал право?» И все смотрят на меня. Я сказал, что я почувствовал такое право и писал.

Разговор закончился — меня повезли обратно на Владимирскую, 33, в камеру. Нет-нет, а через некоторое время хоп! — на этап. Привозят в Лукьяновскую тюрьму, а там была камера специально для тех, кто по 58-й статье — там и румыны, и немцы, и запорожцы. Там была такая коллекция людей! А через несколько дней берут меня и везут в Харьков. Почему, спрашивается? Там сидели в вагоне чисто уголовные и говорят: «Да это, может, контроль, может, проверяют». А простой сержантик в Харькове обмолвился: «Тебя привезли к профессору на проверку твоих умственных способностей». Паперный, сам Паперный, еврей — великое имя было в психиатрии. Это был ноябрь, декабрь... Да, именно на Октябрьские праздники привезли. Ноябрь, декабрь, январь и почти весь февраль — вот это пошло на проверку. Понимаете, какое было у меня следствие? Это было целое мучение! Это же я мучился и не знал, что делать. Одни говорят: ты притворяйся, валяй дурака — даже научили меня, как это делать. Другие говорят: смотри, как хочешь. Я сам метался всуе. Замечу, что тогда выйти как душевнобольной не считалось позором, а считалось хитростью, что ты их обманул, что ты выскочил. Они не очень-то и хотели делать тебя больным, а ты сумел их обмануть — понимаете? А почему я попал на экспертизу? Потому что у меня оказалось большое количество родственников — медиков, врачей… И маму подучили: давай напиши, что он там что-то студентам сказал, что дома что-то не так себя вёл, а во время войны партизанщину пережил и так далее. И они начали на этом играть. И я уже тоже играл, как мог, хотя и мучился — не знал, ехать ли на Сибирь в холод, или как-то притвориться и выйти, чтобы потом снова вести борьбу. Эти несколько месяцев — это было мучение для меня. А потом думаю: а если я выйду, то как тот мой дружок? Осудят его или нет? Тоже совестно.

А закончилось это очень просто. Они послали мою работу профессору Паперному. Он уже готов был мне написать заключение. Он в какой-то мере мне сочувствовал и склонялся к тому, чтобы сделать из меня такого — «и будьте здоровы!» Но ведь послали ему мою работу, он заинтересовался, за что же я попал. Он прочитал эту мою работу (вот она у меня тут лежит, если захотите, её можно будет прочитать), и он понял, что если он скажет, что это написал душевно ненормальный, то тогда его сделают ненормальным. Он сказал: «Ну как же так — Вы там выступаете таким социологом!» Вот вам и вся оценка. И на том закончилось. Он написал: «Нервы и голова здоровые, осуждению подлежит».

Меня в начале марта 1951 года вернули в Киев. Мой следователь капитан Кузнецов (подполковник передал моё дело этому Кузнецову, тоже русскому). Мне был 21 год, но там мог сидеть и профессор, потому что и такие были со мной. Литератор Веретинский, еврей-писатель (а тогда же с евреями воевали), старый дедушка уже, — так Кузнецов и ему мог сказать на три буквы, а на меня — так уж как хочешь.

А потом случилось непонятное. Он подписал статью о закрытии дела — нет и нет, и нет. Это в середине марта мы закончили следствие, а я мучаюсь в той камере где-то аж до августа. В августе переслали нас в Лукьяновку. И только где-то в конце августа, аж через сколько месяцев, пришло «решение особого совещания» — это был такой заочный бериевский суд. А суда мы и не видели — всё отослано в Москву так, как следователь составил. В Лукьяновке вызывает прокурор (помню, как сейчас, такой толстенький дядя), там такая малюсенькая писулечка — как когда-то семиклассник мог написать любовную записку шестикласснице, не больше, — где написано, что «Коробань Андрей Михайлович за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации, предусмотренных статьёй 58, пункт 10/11, осуждается на 10 лет заключения с отбытием в исправительно-трудовых колониях, начиная с 21 сентября 1950 года». Один день у меня ещё и украли, потому что посадили двадцатого. Даже прокурор улыбнулся и говорит: «Вот видите, вы уже год отбыли». Вы понимаете, целый год на что ушёл? Там того следствия было, как кот наплакал, а процедура растянулась почти на год. «Вам остаётся девять лет».

Так вот, всё это закончилось решением особого совещания, которое больше 10 лет не давало. Но чем оно было страшно, как я уже в лагерях узнал: могли и «скостить», как говорили, срок, то есть уменьшить, но могли и добавить без всяких судов — просто могла прийти записочка, что вам ещё полгода или год. Этим оно и было страшно. Суд вроде бы давал чёткий срок, а ОСО — вроде бы и небольшой срок, но с такими вот оговорками, да, могли и убавить, но на это никто не надеялся.

Повезли меня на Крайний Север, в Коми АССР. Есть там такой «Интауголь», где добывают уголь. Помню как сегодня, что нас с тем же Букалом Дмитрием свели на Лукьяновке в одной камере. Они совершили большую ошибку. Мы там кое-что выяснили. Меня посадили двадцатого числа, а Букала Дмитрия где-то только числа пятого-шестого октября. А тем временем меня буквально через 3-4 дня после ареста полковник спрашивает: «Позвольте, Коробань, так у Вас, оказывается, были и националистические убеждения? Вот мы спросили Вашего Букала Дмитрия, и он говорит, что у вас были националистические убеждения. Вы утверждали, что Украина — колония...» А в этом произведении, за которое меня взяли, Украина так чувствовалась, но прямых слов об Украине там не было, там были классовые, социальные вопросы, политика. А тут — «националистические убеждения, вот ваш Букало говорит...» Я спросил у Букала, вызывали ли его за эти полмесяца хоть раз — ни разу! Значит, кто сказал? Тот Горбатюк Владимир. А тот знал. Знал и сказал, а чтобы не выдать своего агента и настроить нас друг против друга, следователь вот это и сказал. Это то, что великий Соловьёв называл «психологической пыткой».

Приехали мы в Горький, а там нас разлучили. Он, как более слабый здоровьем, поехал в Новосибирский край — там были лагеря Речлаг, или что-то подобное, а меня — на Крайний Север, в «Интауголь», который назывался ещё «Минераллаг». Там — номер на спину, «Г1-703» — это был мой номер. Ну что там было? Это называлось «особые лагеря МГБ», режимные. Не хочу набивать цену, но бытовые условия к тому времени значительно улучшились, потому что то, что застал мой отец в 1946 году, — это был ужас. 1945, 1946 и до 1947 года — это был кошмар: и голод, и тяжёлые условия. Не буду рассказывать, это и без меня известно. Я уже этого не застал. Известно, что в 1948 году была принята Декларация прав человека, и тогда американцы выступили с резкой критикой СССР за условия содержания политзаключённых и вообще заключённых. И так утёрли нос Вышинскому — крикуну и показушнику, что он не мог не доложить Сталину. Надо отдать должное, до Сталина это дошло. Были случаи — о них рассказывали, а точно я не знаю, — такого дикого произвола, что некоторых даже расстреляли. Но это должен был подсказать Запад. Я уже приехал к тому времени, когда произошла перестройка. С одной стороны, значительно улучшились условия содержания — были нары, матрасы, сушилки. Лагерное питание и есть лагерное, и если бы не посылочки… Особенно бедствовали иностранцы, которые посылок не получали. Но всё же это были не те годы.

Зато компенсировали тем, что режим стал строже, что для нас действительно было неприятно. Во-первых, 10-часовой рабочий день. Второе — никакой гражданской одежды, даже намёка. При обыске надзиратель мог снять с вас шарф, заставить скинуть гражданскую рубашку, хотя она тебе и нужна была. Потому что, представляете, в том краю доходило до 47 градусов, той лагерной одежды не хватало. Во-вторых — чтобы ты ничего из еды не держал в бараке. Допустим, вы поели в столовой (Вы уже того не застали), у вас остался кусочек хлеба. Вы поели в 5-6 часов вечера, а отбой в 10. И вы ещё можете захотеть чайку попить с тем хлебом — нет, ничего уже нельзя, даже кусочка хлеба, не говоря уже о куске сала или ещё чего-нибудь из посылки — Боже упаси! На каждого заключённого была такая ячеечка в шкафу, и там под номером этот кусочек хлеба должен был лежать. Назавтра на завтрак я мог его взять, а то, что не доел, снова должен был сдать тому человеку, который положит его снова под номером. Никакой гражданской одежды, бушлатами накрываться нельзя. Там топили углём, но это не паровое отопление, там холодно было. Вроде бы санитария соблюдалась, но та санитария кончалась тем, что ночью мы замерзали. Я очень страдал — у меня носоглотка слабая. Мы среди ночи вставали, искали свой бушлат и тащили его под одеяло — не поверх одеяла, а под простыню, под одеяло. Такая вот санитария.

По правилам, по зоне должны были передвигаться только группами. Даже чтобы в туалет пойти, нужно было собрать 5-6 человек, а не поодиночке. Далее — посылки. Тут надо отдать должное — посылки разрешались. Но когда пришла посылка, ты её получил — и всё относил на индивидуальную кухню. Эта посылка должна была храниться на специальном складе, где работала агентура начальства (на «тёплых» местах — нарядчик, начальник склада, завпосылочной — это всё были люди, которые должны были доносить). Что оставалось на этом складе, а что ты приносил на индивидуальную кухню, сварил себе кашу или ещё что, а крупа осталась или кусочек сала — всё это оставалось на индивидуальной кухне. И кусок хлеба в столовой в этой ячеечке, как её назвали — всё там. На бушлате должен был быть только один карман, который надзиратель может проверить. Главное — предупредить побег, чтобы не было никакой подготовки, ни гражданской одежды, ни продуктов — чтобы не было побега с того Крайнего Севера. Даже не разрешали брать на работу еду, чтобы нельзя было накопить, насушить и наделать запасов. Ходить нигде нельзя. Бараки должны были на ночь запираться, решётки на окнах на ночь запирали.

Вот представьте себе такой режим. Но что было самым неприятным — что разрешалось под цензурой написать домой всего два письма в год. Представьте себе: одно я пишу, скажем, в марте (я бы мог и в апреле написать, но кто же так писал?). Итак, одно письмо я написал в марте, а второе — где-то в сентябре-октябре. Вот родная мама ждёт — что ты там, как ты там, нет никакой весточки полгода. Ведь если напишу через три месяца, то, соответственно, можно будет только через девять месяцев написать второе. Это в той системе было очень неприятно.

Режим был такой дурацкий... Но немного вернусь — насчёт побега. Буквально перед моим прибытием несколько человек сбежало из рабочей зоны шахты. Их догнали — это же зима была, а какие это просторы — Север, Коми АССР, это трудно представить. Добавлю, что местное население уже было научено выдавать беглецов, и за это давали чуть ли не мешок муки. Те ненцы, коми на оленьих упряжках, так если ему в той лесотундре (это ещё не совсем тундра) дадут мешок муки или мешок сахара, то он мог чуть ли не родного отца выдать. Беглецы прошли всего километров 50-60. Конечно, этих ребят поймали, одного убили, расстреляли. А почему? Там где-то собака выскочила, а он с перепугу поднял топор на эту овчарку. А солдат, который бежал на лыжах: «А, так ты топором на собаку?» — и того зэка убили. Так он несколько дней лежал перед вахтой — так и они делали, так и немцы делали, поэтому я и говорю, что это довольно близкие родственники. Он лежал — а вы шли и должны были смотреть.

Так что никаких запасов, никаких побегов. Всё работало на это. Но что я могу сказать? Справедливости ради, мне в этом отношении повезло. Я строил шестой лагерь, где в шахтах шла только проходка, то есть это был бедный лагерь. Почему бедный, я объясню. Если бы не посылки, то ой-ой-ой, я не знаю, как пришлось бы тянуть. Эти шахты только разрабатывались. Там были почти исключительно зэки и маленькое количество вольных людей. Шахты только строились, поэтому бедные. Зато, спасибо начальнику, — я не запомнил, не то Самойлов, не то какая-то такая фамилия, чистокровный русский, — у нас в смысле режима была благодать. Мы ходили по зоне, я занимался музыкой, бараки не закрывались. И даже можно было кое-что из гражданской одежды. Может, он старался из-за бедности. Потому что и такое могло быть, что специалисты, будучи зэками, могли писать куда-то начальству и просить, чтобы их перевели на другую шахту. Неважно, что это зэк, но начальству нужны были специалисты на своей шахте. Вольное начальство могло добиваться, что ему именно такой специалист и нужен. И зэков перебрасывали. Поэтому, может, по этой причине у нас режим был значительно легче. Это и для меня была благодать, потому что я начал себе немецким заниматься, музыкой, мама скрипку прислала. А потом кто-то, видимо, начал доносить на начальство, и нас немножко начали зажимать. Но меня перевели оттуда, потому что я всё время задумывал бежать.

Я не хочу это детально описывать, но могу рассказать, как я потратил 12 дней, чтобы сбежать из камеры КГБ. Из камеры КГБ! Я влезал на окно, а не разрешалось даже близко подходить к окну. Такой был запал ненависти! Я не знаю, почему, но Глузман говорил: «Я страшно испугался», когда попал в неволю. Я не хочу хвастаться, но у меня не было места для страха. Немножко боялся, но была такая злость, такое желание бороться, что оно у меня выливалось в действия. Это же подумать — подставлять тумбочку к окну, влезать на окно и пробовать решётку на прочность — там в одном месте одна решётка была плохо приварена, свеже вставлена. Надо было проверить, как далеко она заходит в стену. А надзиратель же заглядывает, и не дай Бог, чтобы он меня увидел, что я тумбочку подставил, а тем более влез на окно! Я всё так делал, как в романах. Я, начитавшись тех детективов, часами сидел и высчитывал среднее количество секунд, когда он открывает глазок, — и точно угадывал. Только он подходит — я с окна, только он закрыл — я на окне. Хорошо, что я спортом занимался. Пока я не убедился, как писал Тарас Шевченко, «не ті, не ті їх ковалі кували, не так залізо гартували, щоб розірвать». Тогда я попрощался с этой мыслью.

У меня была больная носоглотка, лежал в больнице, и там добивался, чтобы меня отправили из больницы в тот лагерь, который будет ближе к станции. Чтобы сбежать из того лагеря, откуда ближе до станции. Это долго объяснять. Немцы на меня влияли. Благодаря им я не сделал этого безрассудного шага. Пришло время — меня освободили чуть ли не с почестями. Это был единственный лагерь, где соблюдался тот страшный режим — притом, что он был богаче, там уже шахты работали, там много вольных работало. Вот, например, я работал на своей шахте в геологической конторе. Мой начальник сам сидел раньше. Это же советская власть. Я не знаю, может, он бытовой. Но ясно, что он мне бутербродики носил. А эти комсомольцы-взрывники? Да он ни разу и в шахту не спускался: ребята, работайте себе, а он побежал на свидание. Но зато принёс добрый кусок колбасы взрывникам-зэкам. Или бутылку принесёт шофёр, которому ребята побыстрее нагрузят или ещё что-то там бросят на дно, чего и нельзя. Вот что значит, когда шахта уже разработана и есть много вольных людей — это уже немножко лучше бытовые условия, особенно для иностранцев, ведь иностранцам ничего не давали.

Единственный третий пункт придерживался того дикого режима, где начальником был татарин Бородулин, который этим и прославился. А почему? Потому что его брата убили то ли литовские партизаны, то ли наши украинские. И такого человека, брата которого убили, поставили начальником над такими! Там не хотели работать, несмотря на то, что там материально было легче. Старались перевестись из того лагеря, потому что режим там был дикий. Я описал его подробно, но попробуйте такое выдержать.

Я извиняюсь за такой подробный рассказ, но поскольку я, так сказать, мобилизован, как писал Тычина, с 1950 года, а рядом со мной сидело полно людей с 1945 года, 1944-го, ещё с довоенного времени, то я прошёл всю эту школу. Я иногда читаю эти искажения, я с ними не могу согласиться. Бывает так, что они или не знают, или дописывают те ужасы и тем самым набивают себе цену. А тут не надо ни преуменьшения, ни преувеличения — надо так, как было. Достаточно того, что было — там нечего добавлять. Я бы тоже мог сказать, что меня побили там, бросили в карцер. Ко мне зашли и сказали, что если я и дальше буду заниматься зарядкой, то меня бросят в карцер. И я перестал заниматься зарядкой.

Но я говорю, что из всех лагерей самого жестокого режима придерживались в лагере Бородулина. Одни говорят, что денег не давали или давали очень поздно. Я говорю, что в наших лагерях деньги дали весной 1952 года. Помню как сегодня: привезли меня туда 23 сентября (это был день победы над Японией — все уже и забыли, что такой день был, а я помню), а приехали мы туда 26 сентября 1951 года. А весной 1952 года нам дали деньги. О, это было такое событие, особенно для иностранцев! Там же было полно немцев, румын, японцев. Потому что мы всё-таки немного получали посылки. Никто из начальнического состава не верил, что дадут деньги. Ещё же Сталин был, это 1952 год. На труде зэков те шахты Инты заработали всесоюзное знамя победы в социалистическом соревновании. Но когда дали деньги, то там начали понемножку выпивать. Тогда начальство стало просить Москву, чтобы не давать деньги на руки, что позже и случилось. Тогда сразу прекратили подачу угля.

В.В.Овсиенко: А за деньги что в зоне можно было купить?

А.М.Коробань: Ларёк был продуктовый. Кроме того, уже ведь началось освобождение. Уже можно было легче бутылку купить, можно было купить кусок колбасы. Это же был 1952 год. Уже можно было и домой послать. Я посылал деньги той несчастной бабушке. А забирали, если мне память не изменяет, одну треть заработка. Потому что вот при пане Василе забирали 50. Или это одну треть давали? Точно не помню. Мы зарабатывали 200-300-400, вот так. Так что могло и так быть, что только одну треть давали — не ручаюсь. Но уже было легче, и это было при Сталине.

А потом уже революция, так сказать, пошла — это смерть Сталина, 5 марта 1953 года. Сначала говорили, что он лежит — а я работал тогда на кирпичном заводе, кирпичи делали из подземной породы. Помню до сих пор эту новость. Говорю: «Стоп, друзья, что-то гимн заиграли, а не поют». Тогда же играли «Союз нерушимый» и каждый день пели, а теперь не поют. Что-то может быть. Все задержались в бараке — а нас уже на работу готовили. Это уже исторический факт, что власть проиграла моментально. Во-первых, почувствовалась паника — они боялись, хотя и сами были обременены властью Сталина, сами уже её не любили. Весь народ думал, что это власть виновата. А те, кто поумнее, посознательнее, придерживались мнения, что нельзя против Сталина, потому что народ же за ним, он же выиграл такую войну. Такие глупости: не любя его, все друг друга боялись и кланялись его имени.

А когда он умер, сразу почувствовали, что это фальшь. Во-первых, сразу Молотова вернули, который был в опале. Вернули на пост министра. Жукова сразу вернули. Во-вторых, Маленков стал обращаться: «Пожалуйста, без паники, всё хорошо». Начал народ просить, говорить, что ничего такого не случилось — было трудно, «но мы же советские люди — мы всё исправим, всё будет хорошо». А как доказательство — вот мы вам Жукова, такой авторитет, вернули. Видите, Сталин его устранил, а мы вернули. Вот, Молотов — видите? А самое главное — амнистия. Вот это было! Это был откуп, который им очень дорого обошёлся. Кто видел кино «Холодное лето пятьдесят третьего», тот и сейчас чешется.

Выпустили эту шантрапу, а специально было сказано — помню как сегодня: «Амнистия не касается только контрреволюционеров» — вы подумайте! В пятьдесят третьем году — поищите эти архивы, поищите эту «Правду» и «Известия» сразу после смерти Сталина — мы ещё назывались контрреволюционерами! Такая дикость была! Я, студент, другие ребята — контрреволюционеры, нас амнистия не касалась. Этих бытовиков, как мы их называли, их и научили, кого надо выпускать, а кого нет.

Кроме того, было смягчение на международной арене. Было сказано: «Советский Союз отказывается от каких-либо территориальных претензий к Турции». Видите, они ещё имели планы и туда лезть под видом воссоединения Армении. Это было. Это и загнало Турцию в НАТО. Ещё Маркс писал, что главное для России — стать одной ногой в центре Европы (чего они и добились через Восточную Германию), а второй ногой — в Босфор и Дарданеллы. А тут — «мы отказываемся».

А теперь насчёт контингента. Те ребята — это моя слабость. Сколько всего пережито! Мы там были не одинокие герои — там же молодёжь, там УПА. Какая у меня была статья? Она только числилась как «организация». На самом деле — это мало кто из зэков знает — это была организация борьбы против советской власти. То есть я уже считался борцом против советской власти. А их же было там полно, тех ребят. И когда они начинают рассказывать про свои «крыивки» — может, не всё там было так героично, может, и там кто-то кого-то выдал, но я чувствовал в этом какую-то романтику. Нас это так пронимало! Я уже не мог выйти оттуда каким-то раскаявшимся. Я там зажёгся романтикой борьбы. Те песни, которые они украдкой пели...

Этот шестой лагерь был лучше в плане режима, но там строго запрещали играть на инструментах, потому что это, мол, мешает другим. Были такие соображения. И всё-таки ребята тайком брали мандолину, на которой и я уже хорошо играл, и начинали петь: «Там на горі, де сонечко сяє, в полонині клекоче сурма, над ярами повстанець мандрує, надоїло прокляте життя». Боже, я и по сей день... Вот мой сын поступал в колледж и пел эту песню! Думаю, пусть через отца возродится наша УПА. Он перед комиссией пел: «В цьому пеклі проклятих катів». Его спрашивала комиссия, где он это слышал — это в июле этого года! — он сказал, что от отца. И я этим горжусь.

Что мне нравилось в этой песне? Жизнь проклятая, тяжёлая, но и отступать нельзя, иначе этого красного дьявола не победишь. И все это были украинцы. Были и такие, что в полиции служили немцам, а были и такие, как я, советские студенты. Нас было, я не ошибусь, если скажу, что где-то 22 тысячи. Эта цифра потом стала известной. Я уже потом пересчитал. Когда меня реабилитировали, я прямо говорил об этом, а сейчас я спрашивал в СБУ, так говорят, что это абсолютно точно. Из них половина была украинцев. То есть только в одном городе 11 000 — вот кто строил им «красоту Севера» и всё такое. Газеты писали о комсомольцах, которые под руководством партии... А комсомольцы там стояли с автоматами. Итак, там было как минимум 11 тысяч украинцев. 4 тысячи женщин — не только украинок, а всех — литовок, русских, эстонок, грузинок. Вы только подумайте — в четвёртом лагере 4 тысячи женщин. Там все были: и грузинки, и эстонки…

На втором месте — Литва. Подумайте: украинцев было где-то миллионов 30 на то время, а то и 40. А литовцев — три миллиона. И литовцы по количеству занимали второе место! Я вам безошибочно скажу: их было полно! Это же только в лагерях — а сколько было вывезено? Это в то время, когда «Литва пела, процветала, строила социализм». Потом шли латыши, эстонцы, немцы. Сколько было немцев, не скажу, но из всех иностранцев немцев было больше всего, по разным причинам.

Но что было самое страшное насчёт немцев, румын и венгров — что они были гражданами своих государств, и судили их как граждан тех так называемых демократических республик, но отбывать наказание их отсылали в Советский Союз. Вот он (вечная ему память, потому что я знаю, что он умер) — Хайнц Бёдигер, сам военный лётчик. Военный лётчик — какой же это преступник? Он бросал бомбы или стрелял из пулемёта — так это же все делали, потому что была война. Поскольку Восточная Германия жила значительно беднее, чем Западная, то он умудрялся переходить в Западную, как мы теперь в Польшу ходим, и перебрасывал товары. Его на границе ловят и пришивают шпионаж, дают десять лет. И присылают его в СССР. И таких было полно.

Так что больше всего сидело украинцев, потом литовцы, а из иностранцев — немцы, дальше японцы, румыны. Вот о контингенте я вам и рассказал.

Ещё одно событие, которое там со мной случилось. Я там занимался музыкой. Потом взялся английский язык изучать, и выучил так, что потом в институте перешёл на английскую кафедру. То есть там можно было не терять времени. Но в начале 1955 года, в конце марта — начале апреля меня с шахты списывают: «Плохо работаешь». Я работал на блатной работе браковщиком. Я так браковал уголь, что начальство меня списало. Шахты начали приходить в упадок, они не могли рассчитаться за лес с леспромхозом. Поэтому решили резать лес своими силами. Нас, шахтёров, таких как я, насобирали и вывезли в Лымью — это километров триста южнее, за Печору. То мы были к северу от Печоры, а это — к югу от Печоры, станция Лымья. Там всё комяцкие названия — Лымья, Пера и ещё какие-то такие. О, там я хлебнул горя — батюшки! По пояс в снегу. Пока меня нащупали и пока какую-то посылочку прислали, то пришлось! И что удивительно — два месяца я был мокрый. Сушилки были, но ты от пояса до лодыжек мокрый, на протяжении двух месяцев. Там на лесоповале были глубокие снега, а потом по лужам на волокушах лошадьми вывозили лес. И я не могу припомнить, чтобы я за эти два месяца чихнул. Вот сейчас хожу и чихаю — а там два месяца ничего. Наверное, организм привык и так мобилизован был, что если бы и хотелось чихнуть, то не получалось. Единственное, что я за эти годы приобрёл, — я нажил в шахте сухой плеврит на правый бок.

Этот леспромхоз закрылся. Приезжаем в лагерь — уже работала комиссия Президиума Верховного Совета, и вот где-то 31-го августа меня вызывают на комиссию. Что интересно и важно знать — чем было страшно «особое совещание». Если кто был осуждён обычным судом, то всё дело шло за ним. Что он сделал, что он написал, где стрелял или у кого служил, какой имел приговор — всё шло за ним. А по особому совещанию шли только выписки. Мой основной труд, за который я сидел, лежал в Москве или где-то в Киеве. А тут только выписки.

Пришла комиссия — у меня прекрасная характеристика. Мы в Лымье уже были за зоной, потому что режим всё время облегчался. Я когда-то думал бежать из тех страшных условий, а закончилось тем, что мне дали не паспорт, а такое удостоверение, с фото. С ним я уже ездил за 180 километров в Ухту, давали такую командировку на 2-3 дня. Я там что-то купил, встретился со своими зэками и вернулся. Мы уже были вне зоны, поэтому я очень связался с вольной художественной самодеятельностью и имел огромный успех. Мне дали прекрасную трудовую характеристику. Да и на лесоповале мы ишачили хорошо, потому что надо было заработать, на волю же скоро. И по той линии самодеятельности хорошая характеристика. А моего дела нет. Комиссия спрашивает, за что меня посадили. Я говорю, что писал, в том числе и против Сталина. А Сталин уже умер. Уже на XX съезде в феврале 1956 года Сталина так разобрали, что похуже моего труда, а в июне уже открыто выступили по радио с критикой культа личности Сталина. Я только криво усмехался: за что я шесть лет оттрубил — до анекдота дошло.

А их было три человека — председатель комиссии, прокурор и психолог. Психолог внимательно слушал. Когда я сказал, что писал против Сталина, то кто-то из них говорит: «Все теперь пошли на Сталина валить». Я говорю: «Нет, пожалуйста, вот у меня было такое и такое содержание, а вот мои фразы». И называю те фразы. Я их и сегодня помню, слава Богу, тем более тогда помнил. И они притихли. Только спросили: «А что это у Вас написано: „каким я был, таким я и остался“?». А тогда была популярна песня из «Кубанских казаков». «А сколько же было в вашей организации?» Говорю: «Два человека». Тут уж психолог не выдержал и рассмеялся, говорит: «Вот, пожалуйста — организация. Ну, идите, Коробань Андрей». И я понял, что я прошёл. Это же 1956 год. Я на лесоповале больше года пробыл, тогда нас в июне вернули в Инту, когда леспромхоз закрылся. Нет, раньше, потому что я слушал постановление о культе уже на шахте, работая в Инте.

Выходят — «со снятием судимости». Это не реабилитация.

В.В.Овсиенко: Когда вас освободили?

А.М.Коробань: Меня освободили 31 августа 1956 года, и я уже буквально через несколько дней и выехал. Приехал в Киев, а тут — чудо. Я пришёл в институт... А я страшно не хотел возвращаться в институт. Но я уже был знаком с Марией Федоряк, певицей, которая имела 25 лет заключения, выступала в Коми на сцене. Когда приезжали к нам в зону с концертами, мы с ней познакомились. Она сама из Дрогобыча. Мария Федоряк — классическая певица, у неё оперный голос. Её освободили через 6 лет по амнистии. Но она села на два года раньше и ещё в 1954 году вышла, поехала в Хабаровский край к своей матери.

Я сразу не хотел учиться. Но мама очень настояла, а потом и будущая моя жена. Мне всё опостылело — я знал, что буду бороться, что это только школа была, и не хотел даже смотреть на этот вуз, тем более педагогический. Но мама и все настояли, чтобы я закончил институт.

Когда я пришёл в пединститут, то не знал, как заикнуться — я же такой враг вчера был! Я не мог заикнуться, за что я там был, как я сидел. Когда проректор института спросил меня, что же такое, я сказал, что написал одну статью. Они понимали, что я был советским студентом, двадцать лет — какой из меня мог быть белогвардеец или контрреволюционер? Они понимали, что это что-то связано с тем режимом, и знали, что таких были тысячи. И когда я сказал, что написал одну вещь против Сталина, то он дальше даже не стал расспрашивать — говорит: «Иди пиши заявление». Я пошёл, написал. Не вдавался в подробности, а просто написал, что освободили за безосновательностью обвинения. Я стал студентом третьего курса того же факультета.

Я приехал где-то в середине сентября. А потом приехала та Федоряк Мария, которая верила мне, и 17 октября мы в Василькове расписались — началась семья. Она за УПА сидела, имела 25 лет, вышли по амнистии.

Хочу сказать, что выпускали не всех одинаково. Некоторых выпускали с каким-то паспортным режимом. Была и реабилитация, но таких было совсем мало. Немножко больше — со снятием судимости, как вот я. Это было большое достижение, оно дало мне право вернуться в институт. А были — я уже забыл, как это называлось, — с каким-то режимом, то есть ты не стопроцентные права имеешь. Освободился, мог приехать домой, но всё-таки что-то за тобой тянулось. А ещё меньше было таких, которым сокращали срок и оставили там досиживать 2-3 года. И совсем мало было таких — не знаю, какая там доля процента, — которым совсем ничего не простили. Я с ними встретился в 1970 году в Мордовии. Считайте — это 1956-й, а что такое 25 лет, если он их заработал, скажем, в 1954-м? Были такие, хоть и совсем мало. Их всех потом собрали в Мордовии. И новых судили, и меня тоже судили позже — это всё была Мордовия. Вот так я весь этот механизм рассказал — думаю, что достаточно.

В.В.Овсиенко: Да, это очень важно.

А.М.Коробань: Это точно, потому что всё это на моих глазах было. Были такие, которых потом возвращали, очень редко — вот Сорока Степан, например, который сейчас где-то там на Ровненщине. Имел 25, отсидел 10 или 10 не досидел, вышел, что-то там ляпнул, что-то там тяпнул — и заставили досиживать 15 или 5. Вот такие ещё фокусы были. И случилось это после революции осенью 1956 года. Потому что что случилось? Я же в пединституте проучился год на третьем курсе, но потом прибавили год в том институте — раз, а во-вторых, моя жена устроилась в капеллу «Думка», но не было квартиры, а должен был родиться ребёнок. А в Дрогобыче её родной дом конфискован, чудесный двухэтажный дом, потому что они были немножко богаты. И решением Верховного суда СССР или УССР этот дом вернули, но местная власть никак не отдавала, потому что там уже был целый улей тех советских людей, так что никак не могли вернуть. Значит, родной дом там. И институт, где ещё год мне добавили учиться. Это заставило меня ехать в Дрогобыч, поэтому у меня диплом Дрогобычского пединститута имени Ивана Франко, где я год учился. Я приложил энергию, в Киев ездил, чтобы всех тех выселили, только одна семья осталась и ещё долго жила, но потом по доброй воле и она ушла. И таким образом дом вернули. Жена моя долго устраивалась солисткой в Прикарпатский ансамбль. Я закончил там институт заочно. Но, поскольку я уже чувствовал большое отвращение к советским писателям — говорю это громко и могу объяснить это, — то украинскую литературу я изучать не хотел. Я вообще не хотел идти на педагогическую работу, потому что после виденного, пережитого я на это смотреть не мог. Я не мог представить, как я буду читать ученикам Головко, Тычину. Но жена снова настояла на этом. И выручил меня иностранный язык. Я пошёл в районо, там оказалось, что нужен преподаватель английского языка. Так я всю свою педпрактику — почти 10 лет — преподавал английский, немецкий и музыку и пение. Вот это меня выручило.

Но, ещё раз повторяю, я считал, что это только школа. Я всегда говорил, что мы прошли школу. Никита нас освободил, большое спасибо ему, но основы режима не изменились. Мы независимости не получили, все фокусы и все выкрутасы режима остались. И время показало, что Никита того и не собирался делать. Но хоть крестьянам сделал облегчение. Но сама должность генсека — она портила человека. Иногда приходили и неплохие люди, как вот Никита, но сама должность генсека была порочна... О национальном вопросе мы и не говорим — национальный вопрос Никита игнорировал. Я же говорю, что должность генсека была минимум на 80% порочна. Так о национальном я уже и не говорю — он договорился до того, что при коммунизме «все национальные различия должны стираться». Мы знаем, что это означало на практике и как делалось. Он решительно выступил против церкви. Я как учитель знаю, как нас, педагогов, заставляли. Но при мне дети могли колядовать — я не хочу вдаваться в подробности. А то заставляли учителей ходить по селу и разгонять вертепы. Такое было при Никите. Валили те фигуры в Западной Украине, закрывали церкви — такая была церковная линия.

Но и материально он не вырос. Дошло до того, что начались те севообороты, травополье, вырубали кусты, чтобы побольше было земли. То есть всё то, с чем я призывал бороться, всё потом подтвердилось. Мне приходилось убеждать многих людей, многих друзей. Во-первых, люди вышли из неволи надломленные. Я отсидел шесть лет, а были и те, кто отсидел десять тяжёлых лет и был морально надломлен. Во-вторых, они считали, что этот режим неизменен и неодолим никогда — так, как при немцах. Многие из тех, кто пошёл на предательство того Советского Союза, считали, что немцы пришли надолго, поэтому остаётся только приспосабливаться, а советская власть если и вернётся, то, может, через 15-20 лет. Я многих старался убеждать. И эта переписка меня подводила, хотя я уже знал конспирацию. Я всё-таки начинал действовать ещё при немцах, в сорок третьем, а потом в пятидесятых, хотя в конспирации я тогда не разбирался. И эти письма уже начали меня выдавать.

Вот я, например, писал хорошему парню, национально сознательный был, но служил в немецкой полиции. И поэт был хороший. Я писал ему в село под псевдонимами, писал на его родственников или под другой фамилией. Но ведь кругом сексоты сидели. И там заподозрили: какой-то полицай, а его столько знают. А потом выяснится, что это один и тот же пишет.

Я написал первый труд по социологии, а с 1957 года начал писать историю Украины. Называлась «К вопросу о национальной независимости Украины». Я просидел три года над этим произведением. Перелопатил Грушевского. Хочу сказать, что в академических библиотеках Грушевский был, иногда и Донцова можно было взять, но надо было туда пройти. Вот видите, что значит диплом. Спасибо маме и моей жене. Потому что я хотел идти рабочим. Но когда приходишь в библиотеку с дипломом педагога, то пожалуйста. А попробуй простым рабочим! Я проникал в такие вещи, о которых потом ещё расскажу. Кроме того, я попал в западные области... Ещё раз повторяю, что бывает человек отсидит 25 лет — и зачем оно мне? Я завязал переписку только с пятью. В Западной Украине я понаходил такое, чего здесь никогда не нашёл бы. На чердаках мне люди находили Винниченко. У меня до сих пор лежит его «Возрождение нации». Так что всё складывалось к тому, что я должен был бороться.

Но беда, что некоторые друзья, а главное — моя жена... Она только что родила и сказала: «Только через мой труп». Она уже устроилась в ансамбль... Я не хочу вдаваться в детали, но она в какой-то мере стала мешать мне в этой борьбе. Она оставалась патриоткой Украины, но я не мог увязать патриотизм с карьеризмом. Поэтому я должен был её оставить и переехал на Киевщину.

В.В.Овсиенко: Когда Вы переехали?

А.М.Коробань: В 1959 году. Но что, такой-сякой, сделал — я заманил с собой одну молодую девочку, мою ученицу вечерней школы, Звир Ольгу Яковлевну. Она согласилась стать машинисткой. Я приехал на Киевщину в Бородянский район — это было осенью 1959 года. Я уже мог работать учителем — немецкий язык, английский плюс музыка и пение — всё в порядке, советский учитель. Но у меня дома была прекрасная немецкая машинка «Эрика», обитый ватой ящик, чтобы ни звука не было слышно. Я писал, а она печатала. Мы дошли до того, что устроились на квартире у матери третьего секретаря райкома партии. Знаете, там не так легко было с теми квартирами, то одно, то другое. Есть село Дружное, Бородянский район, там я преподавал, а в Клавдиево мы поселились. Вот тут через дверь мать третьего секретаря райкома партии, а вот тут она печатает. Я эту работу закончил. Три года над ней сидел — «К вопросу о национальной независимости Украины».

Я очень большое внимание уделил Киевской Руси, её языку, потому что Советский Союз был окутан этой братской дурацкой антинаучной теорией, что три народа пошли из одной колыбели, были какие-то русичи, какой-то такой себе нейтральный русский народ. Это глупо, даже такие русские, как, например, Николай Погодин, не могли согласиться с той глупостью, потому что как это вдруг возникла такая большая разница? За каких-то 100-200-300 лет не могла возникнуть такая разница. Даже Белинский признавал разницу между типичным русским и типичным украинцем. Погодин признал, что такого не могло случиться, так он извращал, говорил, что мы пришли откуда-то из-за Карпат. Вот это мне надо было показать. Эта работа выявляла фундамент нашей нации.

И вот 8 декабря 1960 года среди бела дня появляется «бобик», меня забирают прямо из школы. Это село Дружное, Бородянский район. Приехали на «бобике» прямо под школу, а у меня был урок английского языка, да ещё и контрольная шла. Выхожу с урока, вижу — стоит «бобик» и они идут. Такие в гражданских пальто, где-то их было три или четыре человека плюс шофёр. Один наш земляк васильковский — Нероденко Василий Васильевич, один — обязательно русский и ещё один — да, их трое было и шофёр. Обязательно один русский, он осуществляет контроль. Чистый русский, видно за километр. А украинцев тоже видно за километр. Сразу подходят ко мне: «Вы знаете, кто мы такие?» — «Нет, не догадываюсь». Вынимает документы — КГБ. «Придётся Вас побеспокоить». Я говорю: «Так у меня урок, я пойду отпущу учеников». — «В общем, нежелательно». — «Так как же так? Урок же идёт». — «Хорошо, идите заканчивайте урок». Я пошёл на урок. Надо отдать должное: всё-таки это уже не сталинские времена, придерживались этикета — ни один кагэбэшник на урок не полез. Привезли инспектора районо. И попробуй ты за пол-урока что-то детям сказать, когда тут сидит инспектор районо, которого я знаю.

Тогда этот русский мне заявил: «Говорите, Андрей Михайлович, что у вас есть нелегального». Говорю: «А ничего!»

А был у меня Шабан Евгений, с которым я заканчивал в Дрогобыче пединститут и считал, что это будет мой большой друг и помощник. Он мне некоторые подпольные книжки доставал, приезжал сюда на Киевщину. Но когда его взяли за задницу, грубо выражаясь, то у него, как и у многих, извините, зад оказался очень слабеньким. Он сразу сдался, сразу. А какая глупость была? Вот он приезжает к нам. В комнате эта девушка (она потом стала моей женой), он и я. Говорит: «А ну, какие вы подпольщики — где мы прячем нашу подпольную литературу?» А мы жили в маленькой комнате в селе у хозяев. Искал-искал, но не нашёл. «Ха-ха! А вот, за картиной — вынимаем картину и раскрываем. Прямо за подкладкой — попробуй ты догадаться! Там доска, а потом сзади идёт фанера — так вот за той фанерой. Вот оно!»

А теперь приходят эти друзья: «Что у вас есть?» — «Ничего нет». И они сразу берут эту картину и вынимают, берут зеркало — и вынимают. Вот вам и Шабан-патриот!

Единственное, что они не нашли — это этажерочка, слепленная мной. Всё гладко, никто не мог бы поверить, что под той этажерочкой была статья «Язык Киевской Руси». Это очень ценный, большой, сложный труд. А всё остальное позабирали. Везут меня в Киев, и её везут, эту же девушку. Я сказал, что она моя жена, мы ещё не расписаны, а всё печатал я.

И что вы думаете — либеральные времена! Правда, они со мной морочились почти целую ночь. Было и такое, что тот русский взял линейку: «Ну, говно ты такое!» Взял линейку и так ею по столу: «Ну, говно такое, ты будешь признаваться, в конце концов, или нет?» Вот это был единственный отрывок старых времён. А так — это уже не то. Они даже такое говорили: «Вот что тебя заставляло, сегодня с этой политикой так, а послезавтра иначе». У них чувствовался определённый слом. Это были уже не те ястребы. «И такая молодая жена — да если бы у меня была такая молодая жена, я бы жил вот так!» Но закончилось тем, что меня отпустили. Я говорю, что это был ультралиберальный период — начало декабря 1962 года, когда Никита ещё был в зените — это ещё далеко до 1964 года, когда он закончился. Никита был в зените, он поклялся перед миром, что, не дай Бог, «всё, никаких политических». Это было что-то исключительное, чтобы после такого разоблачения меня отпустили...

Мне сказали, что отпустят, но при условии, что я напишу такое обещание, что больше политикой никогда заниматься не буду. Тогда я могу вернуться на работу. Но чтобы у них лежал такой документ. Я коротко описал, что к чему. Они забрали этот мой труд. Я говорил, что поступаю в аспирантуру по литературе, а готовясь к аспирантуре, немного свернул не туда — читал Грушевского, ещё что-то. И девушка что-то там писала, но ничего такого…

Но что они делают дальше? Я не знаю, то ли я уже так вырос в их глазах, то ли это была какая-то их психологическая процедура, потому что после этого они меня везут в областное КГБ, к генералу Тихонову. Он в полной генеральской форме явился передо мной в большом кабинете. И 3-4 высоких кагэбэшника. Это всё было на Розы Люксембург — не на Владимирской. Там было областное управление КГБ. Ещё в пятидесятых годах там полно сидело. 3-4 высоких кагэбэшника, все в гражданском, и одного взяли якобы для экспертизы или для дискуссии — профессор из университета. Это же новая история, и я выступаю перед ними как человек науки. Генерал, прекрасно зная, что я всё-таки не примирюсь, вызвал моего отца. Вошёл мой отец, приехал из Крыма в командировку... Он уже вернулся, отсидев девять с хвостиком лет, его уже к тому времени реабилитировал Одесский военный округ. Он приезжает в командировку, его берут за шиворот и тащат в МГБ. Отец: «Что такое?» — «Да вот, сынок Ваш шутит». Отец, когда уже меня выпустили, говорил: «Ну что ты себе думаешь?» Но я знал, что не примирюсь, мне надо выиграть момент, а что там будет и как там будет — посмотрим. Я секунду подумал, успокоился и понял, что сейчас мне надо смотреть в глаза генералу и сказать: «Всё, не буду». И они меня выпустили. Я выхожу, а мне говорят: «Мамаша просит. Вот что вы за человек!»

Я начинаю поступать в аспирантуру, то есть продолжаю игру на полном серьёзе. Я не поступил, потому что слабенько подготовился. Украинский — слабенько, марксизм — на пятёрку. Но у них уже была своя кандидатура. Вы знаете, как это делается — они подтасовали и по марксизму поставили «четыре». Немецкий я блестяще сдал, что они даже не опомнились, как поставили «пятёрку». Но я не прошёл. Но я сделал такой ход конём. Я ездил к ним — раз не посадили, так отдайте же мне те бумажки, записи. «Ваше произведение, ваш труд не дадим». И всё. «А раз вы поступаете в аспирантуру, то мы вам можем вернуть некоторые ваши конспекты». Пересмотрели — там Плеханов был, ещё что-то.

Я уже устал жить в селе, где, как один дядька говорил, как в 1938 году пришли средь бела дня и забрали учителя. Так знаете, какой фейерверк! Я говорю, что буду во Львове поступать в аспирантуру, раз я здесь не прошёл. «Ну, так езжайте». Я знал, что и там уже всё обложено. Единственное, почему я пошёл — там же недалеко та моя жена с ребёнком, хотел встретиться. Но мне надо было выиграть время. Там в Дружне был хороший дядя Кваша, у которого я жил на квартире. Приходит в один прекрасный день и говорит: «Детки, может у вас есть что-то такое, то спрячьте». А через некоторое время приходит: «Ну, детки, вы же спрятали? Может, у вас водочка какая-то есть, вы гоните, так дайте я лучше спрячу». Выпить, наверное, хотел.

Только потом дядька сказал: приходили — и: отпирай комнату. Так что пока меня взяли в декабре, то они уже всё перерыли и всё сфотографировали — и машинку, и то, что я писал. Вот вам и чужой человек. Спасибо за то, что намекнул, и мы два месяца прятались, но сколько же можно? И тогда нас накрыли. Это всё осень 1960 года — до ареста. А потом один признался с усмешечкой: «А вы меня не видели?» Это уполномоченный нашего района. Говорю: «Нет». — «Ну то, видно, я неплохо работал». То есть ходил, сукин сын, где-то там по селу шатался, и заставлял этого дядьку... Теперь я сообразил: стоп, я же таки снова стану на путь борьбы. Но уже поеду к тестю. Ещё он не был мне тестем, отец этой девушки, но он меня полюбил. Думаю: тестя вы уже не заставите отпереть комнату.

С 1961 по 1965 год — это у меня как у Пушкина была такая продуктивная Болдинская осень. Во-первых, я притих. Во-вторых, в 1961 году я поступил в селе Броница в школу на работу преподавателем немецкого и английского. А учитель музыки и пения там был свой постоянный. Но я и рисование там преподавал два года, потому что я это могу. Кстати, я же и портреты делал — Верхоляка, Семенюка, Ивана Кандыбы, Николая Коца, ещё с лагеря, потихоньку. В школе я работаю эти четыре года на полную отдачу. Я действительно увлекался работой. Немецкий и английский, и танцы, и спортсмен я был неплохой — так я действительно всё детям отдавал. Я так работал! Кроме того, это послужило хорошей ширмой. А ещё я поступаю в аспирантуру, по крайней мере делаю вид, что поступаю — ездил во Львов, был там такой Бурячок… И по конспектам, которые у меня сохранились и которые мне вернули, по труду «Язык Киевской Руси», который они не нашли, я реставрирую труд «К вопросу о национальной независимости». Только тогда он был большой, что-то страниц на четыреста, а я восстанавливаю где-то страниц на триста.

Дальше, я сажусь и пишу большой очерк «Шевченко и Украина», где пишу, что хотя Шевченко ставят памятники, но с советской точки зрения он был бы ультрабандеровец, потому что он если сомневался там насчёт Бога, в некоторых социальных вопросах, но что он постоянно оставался патриотом — тут я могу привести его переписку, дневники и так далее.

Написав этот труд, сажусь за основной экономический труд, который имел такое название: «Основы марксизма и сущность большевизма». Тут я вернулся к тому, с чего начал — к социологии и экономике. Потому что все мы, украинцы, немного романтики — нас больше интересует история, литература, писатели, казачество, но экономикой мы, к сожалению, мало интересуемся. Я это понимал и ездил по тем сёлам, которые хвалила советская пресса, что там у них успех — а я ездил и видел, что там совсем не так, как они врали. Ездил в горы. Нашёл село возле Скалы Довбуша — забыл сейчас название — изучал, как там живут. Я вот год писал, но не закончил. Но немножко уточнил Дзюбу.

Но что меня губило — что и эта вторая жена, Звир Ольга, говорила: у тебя вот есть такие знания, у тебя такая голова (с женской точки зрения) — не лезь в ту борьбу! Занимайся наукой — время придёт. Она добилась, что ей пообещали квартиру в Трускавце, прописку, — а меня всё время подмывала живая борьба. Кроме науки — борьба: вот партию организовать — в приговоре это есть. И это меня в конечном итоге погубило. Я много ездил, переписывался, а труды о Шевченко, об Украине закопал в землю у своего тестя.

В 1966 году я в последний раз устроился работать — в Великой Бугаевке, немецкий язык и музыка и пение.

В.В.Овсиенко: Это где?

А.М.Коробань: Это уже Киевщина, недалеко от Василькова. Я понял, что такое Донбасс, и в 1966 году я бросаю свою учительскую работу (я неплохо работал, за меня директор держался, как вошь за тулуп), оставляю школу и еду в Донбасс. Это август 1966 года. Устраиваюсь носильщиком-откатчиком в шахтоуправлении имени Кирова, посёлок Ханжонково — это недалеко от Макеевки. Там крутопадающие пласты. Там я несколько месяцев, лазая на четвереньках, изучал не только шахтёрский труд, но и социальные, политические, национальные вопросы. Я был среди шахтёров и видел, как их обманывают. Но ведь шахтёрами были не только украинцы. Подходит такой русский-шахтёр (мы так возле вагонки стоим): «О, это что за какой-то тёмный колхозник или какой-то бандёра?» И он мучился в шахте, но его сделали для меня врагом, я для него «бандёра». Я и теперь им говорю: «Ребята, чего же вы тогда молчали? Все язвы, которые мы сейчас имеем, начинались тогда». — «Ну, тогда немножко было лучше. И боялись».

Я несколько месяцев там поработал, написал и о них. Должен был уже окончательно распрощаться с Западом и переехал в Киев. Устроился сначала заведующим клубом. Ага, вот что важно — КГБ шахтёрского края уже что-то заподозрило. Что я туда ездил, то родня, то квартира — это ещё так-сяк, но раз я уже покинул школу и попросился в шахту, то они с осени 1966 года начали за мной следить. Милиция вызывает: «А кто? Ну, вроде женат. А как у вас с алиментами?». Но поскольку у меня уже был огромный опыт, то им понадобилось ещё три года. А ещё перед шахтой, в 1965 году, я объехал всю Прибалтику. Вот в Жуляны — начал с Литвы и закончил Ленинградом, но ещё оставался вне их внимания. А после шахты я устроился заведующим клубом — там недалеко есть село Петрушки. Тут я написал труд «Пропаганда и агитация в системе русского псевдосоциализма, или просто большевизма» и начал писать программный труд — уже для партии, преамбулу. Национальный вопрос там тоже был.

А потом я сумел переехать в Киев — это долго рассказывать. Даже квартиру нашёл и устроился работать переводчиком — ну, немножечко по протекции моего дяди. У меня родственники были, два дяди — члены партии, один из них подполковник, преподавал в танковом училище, а второй был секретарь Украинского филиала Всесоюзного Общества рационализаторов и изобретателей. И не просто секретарь — это второе лицо после председателя. Он мне подсказал про это бюро. А до того я работал формовщиком в литейном цеху на «Ленкузне», был с рабочим классом. А тогда устроился переводчиком. Хватило всего одного слова по протекции, я пришёл, и мне сразу дали переводить.

Я был успешным переводчиком. В моей жизни было два момента, когда я делал какие-то успехи, в отношении которых можно было поверить в какую-то небесную силу. Вот приехала делегация из ГДР, 6 человек, по подъёму сельского хозяйства — это вечная морока. А это бюро занималось механизацией животноводческих ферм на уровне Европы. Мы пробовали догонять. Я уже несколько лет не работал учителем, а поработал три месяца в совершенно чужой отрасли — животноводческие фермы — и у меня получилось блестяще. Начальник Ткачук сердится, говорит: «В сентябре мы с ответным визитом поедем в Германию и возьмём тебя». Тут я скажу, что взять меня — это обошлось бы в три раза дешевле, чем нанять переводчика.

Но 3 сентября находят мои работы у Евгения Пронюка.

В.В.Овсиенко: 1969 года?

А.М.Коробань: Да. Мы с Пронюком уже познакомились и партию планировали. Программу я писал, в основном.

В.Кипиани: А как называлась партия?

А.М.Коробань: Она должна была называться — я пошёл по традициям — «Национально-освободительная партия пролетариата Украины». Пролетариата — это обязательно. Хотя некоторые и сомневались насчёт пролетариата, говорили, что основное — интеллигенция, но я говорил, что без рабочего класса мы ничего не сделаем — я стоял на этом и стоять буду. Я и сегодня так говорю: пока мы не возьмём шахтёров Червонограда, до тех пор ничего не выйдет. Теперь уже депутат Черняк правильно говорит, примерно так же и я. Рабочий или не может, или уж как возьмётся, то держится. Я писал программный документ, дал Пронюку, чтобы это был своего рода коллективный труд. У него был маленький опыт отношений с КГБ, но всё-таки не та школа, что у меня. Он дотянул до того, что в Институте философии, где он работал, его заподозрили. Надо было это сделать за месяц-два, а он чуть ли не год рыщет. А когда он поехал в отпуск, то там нашли, прочитали. А они уже видели, что я к нему приходил, за мной тоже следили. А потом подсунули и будто ненароком обнаружили. Знаете, как это делается, когда перебирают книги: «О, а что это такое?» Так как вот у меня с тем пальто: «Что это такое?»

В.В.Овсиенко: Так это у него на работе обнаружили?

А.М.Коробань: На работе. Он меня предупредил через одного человека — там была такая хорошая девушка, Людмила Завийская. Я специально устроил её туда, чтобы иметь связь. Секретаршей там работала. Она принесла мне записку от Пронюка: «Половину Вашим почерком, а половину моим». И я сразу сбежал в Васильков. А они и туда прилетают за мной. Я прыгаю с крыши и убегаю. Они меня поймать не смогли — вот вам большой опыт подпольщика. Вот так иду по Киеву — идёт молодой человек. Таких миллион. В зелёном костюме, пиджачок вот так, идёт себе куда-то под вечер, на свидание, в кино или в театр. Таких миллионы. Я поворачиваю налево, будто в больницу мне надо — он идёт. Я поворачиваю налево и ещё на него смотрю — он отворачивает голову. Всё! Он, конец. Как он ни крутился, как ни вертелся — уже ничего не вышло. Они меняться начали. Но я уже не пошёл на подпольную квартиру к Головченко. Убегаю возле метро «Большевик» — там были большие заросли бурьяна, я в те заросли. А они сюда-туда — нету.

В.В.Овсиенко: А как всё-таки они Вас арестовали?

А.М.Коробань: Арестовали просто. В Василькове я сбежал. Я ещё встретился с Иваном Дзюбой. Через эту Завийскую Любу передал Пронюку список своих произведений: что я написал, на сколько страниц. Он дал тот список Дзюбе, а тот Гончару Ивану. И один из тех списков со временем попал в КГБ. Это дало им ключ, они стали искать произведения. Один назывался «Основы марксизма». Его не нашли, но о нём допрашивали меня. Говорю, что я его переделал, я использовал его для преамбулы программы, а чтобы не иметь лишнего, то я его сжёг. И они с этим соглашаются.

Я восемь дней прятался, убегал, они не могли меня нигде поймать. Был такой эпизод, что я сажусь в электричку, и он садится. Гражданский, простой, даже в рабочей одежде. Я не иду в электричку сразу, а выдерживаю, пока все сядут, и того держу под присмотром, кого заподозрил. Двери уже должны закрываться. И он в это время посмотрел на меня. Он сел, а я уже не сел.

У меня уже был бинокль, деньги, адрес где-то на Тянь-Шане… Но за эти восемь дней, пока я прятался, я ещё одно произведение написал, но никому не отдал, потому что уже не виделся ни с Дзюбой, ни с кем. Этого произведения не было в том списке.

Но на меня уже начали давить, чтобы я сдался. Дзюба в том числе. Тем временем нашли оснастку для печатной машинки, потому что мы собирались делать печатную машинку. Сумели украсть шрифт. Понимаете, у меня была банка шрифта!