Интервью

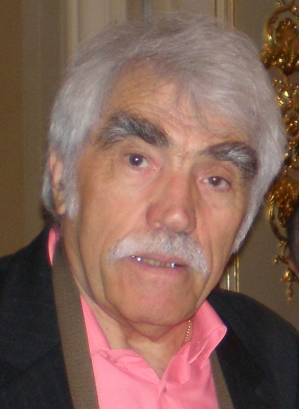

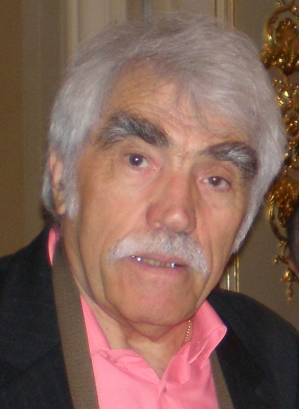

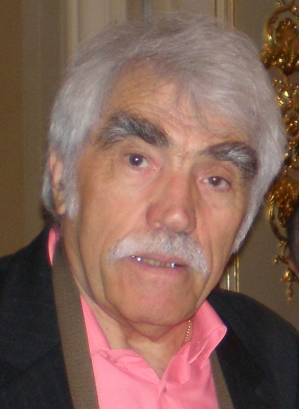

Марьян Борис Тихонович. Интервью 25. 09. 2012

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Обратите внимание, что перевод может быть не совсем точным. Оригинальная статья

Из самых первых шестидесятников. Журналист, поэт, переводчик, публицист

Интервью Василия Овсиенко с писателем, публицистом,

бывшим политзаключённым БОРИСОМ МАРЬЯНОМ 25 сентября 2012 года в Украинском фонде культуры, на ул. Липской, 16, в Киеве.

С исправлениями Б. Марьяна 13.02.2013.

Борис Марьян: Ещё с 1919-го года мой отец Тихон Фёдорович принимал участие в движении сопротивления, с самого его начала. Именно летом того года у нас, в Молдове, на Левобережье Днестра, было восстание против советской власти. А лозунг у него был такой: «Советы без коммунистов!». Крестьянское восстание. Крестьяне говорили: советы – это хорошо, но без коммунистов, без большевиков. Потом налетел Котовский с красной бригадой и всех порубил. Отец убежал, скрылся. Он там участвовал то ли писарем, то ли начальником штаба, потому что был грамотным. Чекисты его арестовали позже, но не расстреляли, потому что он тогда сбежал. А так расстреляли бы, когда Котовский их разбил. А после этого он уже стал, говоря по-современному, «диссидентом». Когда в 1930–1931 годах проводили коллективизацию, его снова арестовали и послали «перековываться» на Беломорканал.

А мой старший брат Александр, наоборот, был таким молдавским Павликом Морозовым: с малых лет пионер, комсомолец… Он перешёл на советскую сторону. Был безбожником, комсомольцем, первым председателем колхоза, который создали в нашем селе. Ему ещё даже 18 лет не было, как он пошёл против отца. Это уже были не сказки, а реальность. У них с отцом был «классовый спор». И вот я между ними вырос. Потом, во время войны, брат пошёл в армию, конечно, защищал «родину», как «положено». А отец остался на месте и был наказан, когда снова пришли советы, потому что сотрудничал с румынами, так называемыми «румынскими оккупантами». Но раз уж он всё время был антисоветчиком, то, конечно, он пошёл с ними. Снова его посадили. Вернулся мой брат и снова стал возглавлять колхоз, потом был в районе на партийной работе.

И вот у меня какая драма: я любил и брата, и отца – а они между собой не мирились. Я попал сюда, в Киев, в университет, учился, и всё-таки отцовская линия победила во мне. А почему? Потому что я увидел, что та советская «власть» несправедлива. Вижу, что что-то не то. Я был этаким «ревизионистом»: вроде бы и не против советской власти: «Ленин – это хорошо, но Сталин и другие руководители его учение испортили, переделали, а нужно, чтобы была ленинская линия». На том меня и взяли – я начал что-то такое «антисоветское» говорить, писать.

И именно события в Венгрии, та венгерская революция 1956-го года, стала настоящим ударом по нам. Когда советские войска захватили Будапешт и давили танками тех повстанцев, тогда я и люди, которые были со мной, – мы взорвались, мы осознали, что советская власть – какая-то дьявольская, нечестная и недобрая. И всё. Это был водораздел. Началась та революция 26 октября, закончилась 4 ноября. Арестовали их, задавили танками.

Василий Овсиенко: Олекса Мусиенко пишет в своей статье, что студентам зачитывали доклад Хрущёва на XX съезде, и это очень всколыхнуло ваше общество, так?

Б.М.: Да, всколыхнуло. А второе – это были венгерские события. Эти два события нас сделали такими антисоветскими… движенцами.

В.О.: А когда вы начали работать над «Программой-минимум демократической перестройки общества»?

Б.М.: Это было после событий в Венгрии, где-то в конце 1956 года.

В.О.: Собственно, больше всего мы об этом знаем из статьи Мусиенко [Мусієнко Олекса. Шістдесятники: звідки вони? // Літературна Україна. – 1996. – 21 листопада; https://museum.khpg.org/1203762120=]. А он, очевидно, смотрел Ваше дело в архиве.

Б.М.: Да, смотрел, хорошо смотрел… Я когда читал его статью, то увидел много такого, о чём я и не знал. Я представления не имел, например, что там говорили в ЦК, как относились к этому делу те большие цековцы, советские лидеры. Тогда первым секретарём ЦК КПУ был Алексей Кириченко. Он был сердит, аж побелел, бил кулаком по столу. Вызвали ректора, декана, главного чекиста Киевского государственного университета: «КГБ куда смотрит, почему не принимаете мер?!». Всего этого я и не знал.

В.О.: «Разобраться до истоков», – наложил резолюцию Кириченко. Как они те «истоки» искали?

Б.М.: Любопытно искали. Мне тогда сколько там было – 19 лет. Делают запрос: не принимал ли я участие в антисоветских бандах, в подполье? Начали мне лепить «украинский буржуазный национализм» и искать что-то такое. А потом в Молдову запросы слали: в 1945–1946-м какие-то там события были, банды в лесу… Мне на то время было 10–11 лет, как я мог? А они спросили, и ответ из Молдовы пришёл интересный. Нет, чтобы написать «Не участвовал», – вместо этого ответили: «Об участии Бориса Тихоновича Марьяна в антисоветских бандах и подполье ничего не установлено». А могло быть? То есть оставили маленькую щёлочку: а может, всё-таки принимал участие…

В.О.: А эти события: Вы же приходили на те собрания, на вызовы. У Олексы Мусиенко это расписано хорошо. Но, может, всё-таки хотите что-то добавить?

Б.М.: Добавлю. Когда кто-то из президиума меня спросил: «Что вы чувствуете сейчас, когда коллектив изгнал Вас из своих рядов как опасного антисоветчика?», я ответил тоже по-русски: «Я себя чувствую как человек, которого выгнали из уборной на свежий воздух». (Это когда меня из комсомола исключали). Тогда я это сказал так, будто сам придумал, – а я это из биографии Маяковского взял. Когда его исключали из гимназии за антицарскую революционную деятельность, то он произнёс эти слова. Они мне запали в душу. Я им не сказал, что это Маяковский.

И вот попал я в Мордовские лагеря. Сначала на седьмой. Только приехал – меня встретили украинцы, потому что я из Киева был. Там не было молдавской диаспоры как группы, всего, может, 2–3 человека. А украинцы взяли меня под своё крыло. Там было много повстанцев из Западной Украины, я с ними общался, дружил с одним-другим.

Там было восстание. Оно называлось «забастовка». В 1957 году, где-то, может, в ноябре, у нас была большая забастовка. Мы отказались выходить на работу. Действовал большой забастком, в нём было около 20 зэков – в основном, «новобранцы» последней волны. Приезжал к нам из Москвы «разбираться» сам генерал Бочкарёв, который возглавлял весь советский ГУЛАГ.

В.О.: А в каком лагере это было?

Б.М.: В седьмом общем, большом – потому что там, знаете, был и седьмой маленький. И вот там я закалку прошёл. Только приехал – уже зэковская солидарность, восстание. Гулаговские начальники и чекисты его «массовым неповиновением» называли, мы сами – забастовкой, а вот в западной прессе то событие окрестили восстанием. Было несколько пунктов, которые мы требовали выполнить. Один из них – дать свободу этим партизанам из Западной Украины, прибалтийским партизанам и тем, кто был осуждён за так называемое «сотрудничество с оккупантами» – «изменникам родины». Улучшить условия работы, пайки… Много чего. Но, я помню, самым интересным было: «Пересмотреть дела десятого пункта» – за разговоры, «за болтовню». Несерьёзно, мы говорили, – это же наше, Конституцией предусмотренное, право – говорить и обсуждать.

В.О.: Статья же у Вас какая была?

Б.М.: Как – «какая»! Конечно, 54-я, пункт 10 тогда ещё общего Украинско-молдавского уголовного кодекса. А в российском кодексе это знаменитая 58-я статья, тоже пункт 10. КГБисты всё время спрашивали меня очень настойчиво: «Кто помогал эту программу писать? Кто там за твоей спиной? Говори, Боря, а то мы тебя освободим, и ты пойдёшь гулять! Кто же те сволочи, которые тебя заставили, которые тебе это диктовали? А ты же парень молодой, зачем тебе сидеть, тебе с девками надо гулять! Вот мы тебя устроим в университет какой-нибудь, то ли дальневосточный, то ли казахский…».

Был у меня там один прокурор, надзирающий за органами безопасности, – Хорунжий или Хоруженко… Глаза у него – как небо, как море, и такой ласковый голос, как у отца родного: «Боря, ну что ты, ну зачем тебе это надо? Видишь, у тебя брат какой – такой советский, такой партийный…». Я говорю откровенно: если бы так и было – «что-то», «кто-то» – наверное, я бы сказал. Так я ему верил. Но ведь эту «Программу» я и вправду сам придумал, и никто за мной не стоял. Не то, что я героически выстоял, просто именно так случилось, как я вам сейчас рассказываю. Мне запал в душу, в память тот дьявольский метод, что он как отец говорит, будто к сыну обращается, мол, скажи и признай, милый Боря!.. Об этой подлости я всё время думал. Даже написал в книге воспоминаний об этом прокуроре. Такая сволочь был. А на процессе – вы бы посмотрели, как он меня костерил, как он меня смешивал с грязью! «Вот видите, – говорил он на процессе, – Тихон Фёдорович Марьян, который принимал участие в контрреволюционных событиях 1919 года…». И так далее. Про старшего брата ничего не говорил. Но и про деда моего тоже не забыл: мол, его дед был кулаком, отец – предателем… И помню, как театрально закончил он своё обвинение: «И неудивительно, что отпрыск этого рода сидит сейчас перед нами на скамье подсудимых как ярый антисоветчик». Да и попросил для меня у суда восемь лет заключения. Мне дали пять, а если бы послушали его, было бы восемь. Это после того, как он ко мне обращался как к сыну. Во время следствия тот прокурор с васильковыми глазами частенько посещал меня во внутренней тюрьме КГБ. Они сидели вместе со следователем, а иногда он говорил следователю – мол, иди, погуляй, а мы здесь по-простому пообщаемся со студентом. А на суде рвал меня, как собака… Простите, пан Василь, мою излишнюю эмоциональность…

Так я воспитывался, закалялся в тех лагерях… Оттуда один процент, или, может, ноль с чем-то вышло таких, которые «стали на путь исправления». Наоборот, именно там закалялись антисоветские взгляды, люди становились только увереннее, осторожнее. Но вот ещё что я хотел бы подчеркнуть: в смысле воспитательного эффекта те лагеря были нулём в той системе, и не только нулём, а даже минусом, потому что тихонько разрушали саму систему.

В.О.: Вы говорили о забастовке. Чем она закончилась, сколько длилась?

Б.М.: Да ничем не закончилась. Из Москвы на «разборку» прилетел генерал, он нам сахару и каши добавил, да ещё и срока заключения нескольким членам забасткома, среди которых, кажется, и известный украинский правозащитник Анатолий Лупинос. А что касается самых серьёзных наших требований, то они остались без удовлетворения.

Видите ли, мне трудно на украинском языке выражаться, потому что я редко в Киеве бываю, один раз в два-три года, пообщаюсь с друзьями, снова наберусь украинского языка – и еду домой, а там почти ни с кем на украинском не разговариваю. Правда, у нас есть украинская диаспора, связи с ней поддерживаю. Бывает, они меня приглашают на свои мероприятия – презентации книг, выставки художников – украинцев наших, много чего. У нас ещё есть украинские передачи по телевидению и по радио, меня тоже приглашают, я им что-то такое по-украински скажу, они за меня держатся.

А венгры мне дали медаль и орден. После того, как я освободился, разыскали и в 1996 году, на 40-летие их революции, посол Венгрии вручил мне медаль, а потом, в 2006 году – орден. Я был в Венгрии, встречался с их президентом Арпадом Гёнцем, который тоже отсидел как политзэк семь или восемь лет за то, что принимал участие в революции 1956 года. Мы с ним поговорили без протокола и без галстуков, как зэк с зэком: о тюремном режиме, о пайке, о гражданах начальниках, о «Самиздате» и тому подобном. Много интересного узнали друг от друга, потому что мы ведь были в лагерях, а венгерские политзаключённые – в «крытой» тюрьме. У них лагерей почти и не было: у них же нет Сибири, нет Мордовии… Маленькое такое государство. Мне тогда так понравился тот Арпад Гёнц – такой простой и выдающийся человек, ещё и настоящий интеллектуал, известный писатель. Если бы нам с вами такого президента, пан Василь! К сожалению, его уже нет в живых.

В.О.: Вот Вы знали украинских повстанцев, конечно. Но было ведь уже и молодое поколение: Юрий Литвин, Олекса Тихий. Вам эти имена известны?

Б.М.: Известны, конечно, но я с ними не сидел. Как-то мы разминались. Я знаю, что Стус сидел, уже с 1972 года. А я когда вернулся из лагерей, со Стусом познакомился здесь, в Киеве, ещё до его посадки. Мы с ним разговаривали, он так интересовался, что там, как живётся за решёткой. И сам после этого туда попал. Юлий Шелест, мой друг-товарищ университетский, который тоже был диссидентом и тоже три раза сидел, как и вы. Только первое дело было политическое, а потом ему устраивали провокации, фабриковали разное – хулиганство и так далее, но ведь три раза сидел. Он меня и познакомил со Стусом. Они дружили. Шелест тогда был аспирантом в Институте кино, писал диссертацию. А из выдающихся украинских политзаключённых я сидел с Анатолием Лупиносом, его я знал лучше всех из ваших земляков.

Конечно, то всё трагедия была – но случались и комедийные ситуации. Потому что я считаю, что жизнь – это трагикомедия. Всё человечество проходит через трагикомедию. У меня есть много эпизодов оттуда – смешных, «юморных».

В.О.: Лупинос держал голодовку где-то 200 суток. Вы были свидетелем этого?

Б.М.: Да, это было во время лагерного следствия, после восстания, о котором я уже рассказал. Тогда Анатолий был у нас самым популярным зэком. Один из таких зэков-кремней, знаете. Ещё когда мы были в следственной тюрьме, я о нём уже слышал. Меня и на следствии спрашивали, знаю ли я его, а я его и не знал тогда. Кажется, он учился у нас в университете, на математике, а может в каком-то другом институте…

А там ещё были такие «чистые демократы» – Алик Фельдман, Анатолий Парташников, ещё два-три еврейских парня – все из Киева. А самым младшим из нас был 17-летний Саша Ярошенко, с которым мы дружим вот уже более 55 лет, ныне художник-декоратор, автор знаменитого макета «Мини-Киев». У нас там киевлян было довольно много.

Сначала я принадлежал к украинскому землячеству, а потом студенты сгруппировались и сделали – не сделали, оно само сложилось – такое молодёжное студенческое общество. Там были студенты из Москвы, из Ленинграда, из Киева, Свердловска… Не только студенты, а ещё и несколько офицеров было, университетских преподавателей. Создали литературную студию, даже журнал рукописный издавали – «Потьма».

В.О.: Станция Потьма – это, считай, «столица» «Дубравлага».

Б.М.: Позже в своей книге стихов и воспоминаний я напечатал произведения четырёх поэтов из мордовских лагерей. У меня были эти стихи, записанные их руками, но ту тетрадь схватили кагэбисты. А через 40 или 35 лет приходит ко мне один кагэбист – офицер, наш молдаванин, и спрашивает: «Вы такой-то?» – «Да», – говорю. – «У вас завтра день рождения?» – «Да». – «Я хочу вам подарок сделать. Тетрадь эту узнаёте?» – «Да, моя тетрадь!» – «Я дарю вам эту тетрадь. Я взял её из вашего дела, пошёл на большое нарушение, но очень уважаю вас и ваше диссидентское поколение. Я осознал, что вы для нас сделали». – «Что же вы делаете, – говорю, – вам же погоны оторвут!» – «А вам легко было в жизни?» – «Ну, как же, нелегко». – «Так что же, что у меня погоны сорвут? Вы отдали пять лет, а погоны – это уже такое…»

В той тетради были и мои стихи. А ещё стихи Валентина Соколова (псевдоним – «Валентин ЗеКа») – сильный, талантливый поэт. Сейчас о нём уже говорят в России, где-то за границей уже издавали. Он стал известным поэтом. Трагическая у него была жизнь. Где-то 19 лет в лагерях отбыл и умер в психиатрической больнице. Закололи там его. А какой был человек! Чистая такая христианская душа…

Вообще лагерная атмосфера была творческая, люди интересные. Некоторые оценивают, что это была лучшая школа, какая могла быть. Иногда, когда мне сочувствуют, и сейчас, и раньше: «Ой, бедный, а ты ведь университет не окончил, тебя же оторвали от учёбы…», я говорю: «Нет! Я благодарю советскую власть за то, что меня туда упрятала. Университет был там! Там были интересные люди, разговоры, тайно распространяемые книги и рукописи… Мы обретали стойкость, мужество. А во-вторых – мы поняли, что такое советская власть. Потому что я попал туда с такими «розовыми» взглядами: мол, власть – это ничего, хорошая. Мы как-то её немного любили и хотели усовершенствовать. А вот благодаря тамошнему окружению нам открылись глаза. Потому что там были и старые зэки, и профессора были – много таких людей учёных. И та творческая атмосфера тоже помогла. Собирались, читали по очереди стихи – и на украинском, и на русском. Даже случалось и на фарси слушали, если читал Мохаммед Бирия из Ирана.

В.О.: А Вы тогда писали на каком языке?

Б.М.: Я на русском писал. Я и сейчас стихи почти все пишу на русском. Я издал девять книг: поэзия на русском языке, а публицистика и некоторая проза – на молдавском. В Молдове меня так называли: «Русскоязычный поэт и молдавскоязычный публицист». Я привык так писать, так идёт оно смолоду. А моя мечта – издать книгу на румынском (молдавском) языке. Задел у меня уже есть, и стихи мои на румынском не хуже, чем на русском. Я себя считаю настоящим поэтом, не стихоплётом. Пока что не спешу её издавать, но как сделаю эту книгу, то в Молдове увидят, кто такой Марьян! Да ещё очень хочется увидеть и услышать свою поэзию на украинском языке – издать сборник переводов в Киеве. Помогите же, братья-поэты Украины!

Иисус Христос сказал: «Нет пророка в своём отечестве». Я приезжаю в Украину с таким удовольствием, здесь я чувствую такое братское отношение, уважение, любовь. А дома мне тяжело жить, там меня критиковали и раньше, и сейчас ругают… А почему? Потому что я не разделяю националистических взглядов нашей интеллигенции, литераторов, поэтов, потому что они ведут к соединению с Румынией. У них конечная цель – Молдову к Румынии прилепить.

В.О.: Такой «национализм наизнанку».

Б.М.: Да. А я не разделяю этих взглядов. Я говорю: у Молдовы есть свой исторический шанс, и пусть она как есть, так и остаётся Молдовой. А началось с чего: что румынский язык и молдавский – это, мол, одно и то же; в школах стали преподавать историю румын – представляешь себе, в Молдове! Я против, а они на меня очень злы, эти националисты. Называют меня «предателем». Призывали когда-то: «Идите к нам, дядя Марьян, вы же в лагерях были, вы же антисоветчик, пойдёмте с нами!» – «Нет», – говорю. – «А почему?» – «Потому что когда вы придёте к власти, вы сделаете ГУЛАГ ещё хуже, чем был тот советский». – «Да ну, у нас негде его делать, это Сибирь большая…». – «Ничего, – говорю, – в аренду возьмёте у россиян кусочек Сибири, там сделаете» (смеётся).

В.О.: Кстати, я сидел в Мордовии значительно позже, чем Вы, в первой половине 70-х годов. Я там двоих знал: Джику Гимпу и Валерия Граура. Вы их тоже знаете?

Б.М.: Да, да! Гимпу потом, когда освободился, был у нас на большом посту в новой Молдове – секретарём нашего парламента. Но уже седьмой год как погиб в аварии.

В.О.: Жаль… Такой приятный был человек.

Б.М.: До того, как его посадили, он всё время ко мне льнул, какой-то нездоровый у него был интерес, будто предчувствовал, предсказывал, что сядет, потому что всё время расспрашивал меня: а какой там режим, как кормят, а что там делают с зэками? Всё время меня спрашивал. А потом – бац! – и загремел. Он отсидел шесть или семь лет. У меня с ним были хорошие контакты. Уже потом, когда он освободился и был на посту, во всех докладах всегда упоминал меня: вот наш ветеран, и так далее. А его брат Михай был у нас даже и. о. президента, да и сейчас – политический лидер, депутат. Так он же у нас самый главный унионист. Унионисты – это те, кто хочет прилепить нас к Румынии. Граура я меньше знал, чем этого Георгия, Джику. Знаю, что был сторонником присоединения к Румынии, там и живёт сейчас.

В.О.: Вы отбыли свои пять лет в 1962 году. Как дальше складывалась Ваша судьба? Вас допускали к работе как журналиста?

Б.М.: Нет, сначала пять лет не подпускали к печати. Было очень тяжело. Я работал рабочим на заводе, на фабрике, потом профсоюзным методистом два-три года. Лишь в 70-х годах я уже в журналистику вошёл, благодаря поддержке весомого советского деятеля и известного тогда поэта Петра Крученюка. Большой должности я не имел, был простым литсотрудником в редакции – сначала в многотиражке, потом в районной газете. Не брали меня в центральную партийную прессу. Лишь в еженедельник «Культура Молдовы» наконец устроился, потому что это была отраслевая газета, там и работал потихоньку. А потом, когда началась суверенная перестройка, я стал главным редактором правительственной газеты «Независимая Молдова», в 1993–2001 годах. А дальше – директором «Молдпрес» (это как у вас было РАТАУ). Вот почему меня ещё не любят дома: потому что это при коммунистах было (хотя и не советских, а уже новых, из многопартийного букета). «А, – говорят, – ты коммуняка, они тебя подняли…». А я им сказал: «Да выбирать же не из чего. На безрыбье и рак рыба. Потому что коммуняки, какие они ни есть, а всё-таки наши. Они за государственность – и я за государственность. У меня такие же взгляды, как у них, во многих вопросах. Разве ж я с вами пойду? Вы же хотите присоединяться к Румынии, а я не хочу». Так снова в конфликт с ними вошёл, снова диссидентствую.

В последнее время я был главным редактором журнала «Молдова». Такой иллюстрированный красивый журнал, как у вас «Украина» есть, как «Россия», «Америка» и тому подобное. А как только пришли к власти эти «националюги», как я называю наших унионистов, так сразу же меня уволили с должности. Кстати, они поувольняли почти во всех отраслях все кадры, вплоть до уборщиц. Хотя тот журнал был такой чисто рекламный: рассказывал и показывал, что есть хорошего, доброго в Молдове. Без политики.

В.О.: А вот был на Вашем курсе такой студент Дамаскин. Его обвиняли на собраниях вместе с Вами, потому что он Вас поддерживал. Какова его дальнейшая судьба?

Б.М.: Не знаю. Он был исключён из университета, из комсомола. Уехал куда-то на шахту в Донбасс и не вернулся до сих пор.

В.О.: Расскажите о событиях в Киевском университете до Вашего ареста. Как Вы написали эту «Программу-минимум демократической перестройки общества»?

Б.М.: Осенью 56-го мы начали выпускать стенгазету, которая называлась «Линотип», длиной 10–12 метров, по всей стенке, а шириной, может, 60–70 сантиметров. Прилепляли её в коридоре университета, в красном корпусе. Когда поднимешься на второй этаж – налево. Мы там писали, что хотели: что надо преобразовать Союз, какие-то меры принять, предоставить университетам автономию и так далее. Много чего писали. Она была так интересна публике, что приходили люди из города, не только студенты, и смотрели, читали. Ну, а потом, конечно, начальство её сорвало, в КГБ отнесли. А тут ещё случились венгерские события, мы о них тоже высказывались, в частности, в нашем «Линотипе». В других городах – в Ленинграде, Вильнюсе и в Москве – студенты даже выходили на площади с лозунгами: «Руки прочь от Венгрии!». А мы так, между собой об этом говорили, спорили, сопротивлялись ура-патриотам. Такое вот боевое настроение, дух спора был – «анти, анти, анти…». Переделать что-то, преобразовать. Хрущёв же нас спровоцировал, когда на XX съезде сказал, что Сталин был такой плохой, жестокий диктатор и всё такое, – а мы поверили и побежали впереди него.

В.О.: Между прочим, Вы были на том собрании, где зачитывали доклад Хрущёва о культе личности Сталина?

Б.М.: Да, был. Нас собрали – не помню где, кажется, в 306-й аудитории, которая была такая большая, как амфитеатр, и зачитали. Нас это тронуло, мы вышли оттуда антисталинцами и давай за ним... А он, Хрущёв, сначала же что-то такое делал, начал демонтаж системы, но потом сам себя испугался, дал задний ход. Была его «оттепель», а потом «заморозки» его же были! Такая была атмосфера у нас, антисталинская. А уже начали арестовывать, потому что Хрущёв дал указание в царско-российском духе: «Хватать и не пущать!». Он написал письмо в КГБ, а у чекистов всё было готово на нас.

В.О.: Вы фактически были едва ли не самым первым «шестидесятником», так?

Б.М.: Так оно и было.

В.О.: Потому что Гриць Гаевой пишет, что его посадили чуть позже, когда уже учились Чорновил, Симоненко…

Б.М.: Да, мы были первые диссиденты Украины. И не только Украины, но и всей страны – СССР. Потому что остальные уже были после нас – Даниэль, Синявский, Старовойтова, Гинзбург и так далее, а в Украине – Гаевой, Шелест, Пашков и другие, которые пошли второй волной. А уже ваше поколение, уважаемый Василий, было третьим, как мне кажется. Это уже в конце 60-х, когда последние из первых диссидентов уже вышли или выходили из ГУЛАГа.

В.О.: В Вашей «Программе» 21 пункт. Прочтёшь те пункты – так это же то же самое, что Горбачёв осуществил через 30 лет! Так что вы перестройку предлагали сделать ещё тогда.

Б.М.: Да, перестройку мы делали ещё до него. Я сам сейчас удивляюсь, когда перечитываю, какой у меня был ум в 19–20 лет, как это мне в голову приходило? Многое из этого действительно было позже сделано, то есть программа была солидная и очень демократичная.

В.О.: Вот нам иногда пытаются сочувствовать и говорят: «Вас посадили ни за что». Так Вас же не «ни за что» посадили, а за конкретную, серьёзную программу. Если она пробудила такой ад, если дошло до ЦК, до самого Кириченко и он сам наложил резолюцию «Разобраться до истоков», то это очень серьёзно!

Б.М.: Да, видимо, чтобы выполнить то указание, чекисты с Владимирской улицы меня всё время спрашивали: «Кто подсказал, кто за тобой стоит? Ты же молодой…» и так далее. Они не могли поверить, что эта программа могла зародиться в голове юноши.

В.О.: И это при том, что не было свободной прессы. А тут, кстати, есть вот что: «Ликвидировать цензуру, предоставить периодической печати право обнародовать разные точки зрения, допустить продажу иностранной литературы, свободный въезд и выезд из страны, расширить суверенитет республик…».

Б.М.: То же самое, что Горбачёв начал – и он ещё и не всё успел сделать. Если бы Никита не предал нас, то именно он остался бы великим перестройщиком в истории СССР.

В.О.: В начале нашей беседы вы говорили, что в Вашей зэковской жизни было немало трагикомедийных ситуаций. Вспомните хоть одну!

Б.М.: На процессе, когда меня судили, очень оригинальным свидетелем у меня был однокурсник Володя Губанов. И вот его спрашивают: «Что вы можете о Марьяне сказать?». Он меня сначала «технически заложил» – зэки знают, что это такое. То есть начал хвалить, но и топить одновременно. «О, такой необычный человек! – ответил Губанов на вопрос. – Из Молдавии приехал, из села, то есть крестьянский парень, понимаете. Я на него никакого внимания не обратил сначала. И вдруг вижу – такой интересный, начитанный, да так здорово выступал, что все люди к нему потянулись!» – «А что он такого необычного сказал?» – провоцирует его прокурор. А свидетель мигом и заглотил крючок: «Говорил, что надо менять систему, что однопартийная система плохая, что надо создавать свободную печать…» – «А вы разделяли его взгляды?» – спрашивает судья. – «Конечно, разделял!» – «А вот мы вас сейчас посадим вместе с ним, если вы разделяли». – А тот говорит: «Почту за честь сидеть рядом с Марьяном!».

Только тогда я понял, что со стороны Володи это была не провокация или «технический донос», а откровенность дурака-почитателя.

МАРЬЯН БОРИС ТИХОНОВИЧ

Похожие статьи

Интервью. К 90-летию Михайлины Коцюбинской

Интервью. Узник Сиона Натан Вершубский: адвокат Виктор Медведчук подставил меня в 1985-м

Интервью. Интервью Евгения Захарова о роли адвокатов в делах против советских диссидентов

Интервью. «Нас обвиняли в создании террористической группы…»

Интервью. Боцян Иван Семёнович