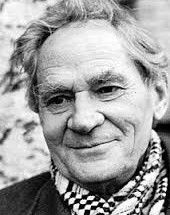

9 января Борису Алексеевичу Чичибабину (1923 — 1994) исполняется 100 лет. За последние годы стало все более ясно то, что я знал всегда — он был большим поэтом. И сегодня многие его стихи нужны людям даже больше, чем 35-40 лет назад, когда он вышел к широкому читателю.

Так сложилось, что я знал его с конца 50-х годов прошлого столетия, еще будучи ребенком. Наши семьи дружили много десятилетий, да мы еще и жили очень близко друг от друга. Сначала в центре Харькова: мы на улице Подгорной, он с тогдашней своей женой Матильдой Федоровной Якубовской, «Мотиком» — на углу ул. Рымарской и Бурсацкого спуска. Мы с сестрой Сашей называли их «тетик Мотик, дядик Борик». Потом в мае 1966 года мы переехали в район Новых домов, жили в начале Стадионного проезда, но и Боря вскоре переехал к своей новой жене Лилии Семеновне Карась, «Лиличке» — пять минут ходьбы друг от друга. И все эти годы Борис приходил к нам два-три раза в неделю, не меньше. Мне посчастливилось быть вместе с родителями первыми слушателями (после жен, конечно) только что написанных стихов.

Словом, впору писать воспоминания. Но проклятая война вообще все перевернула, и мне пришлось заниматься и в моей работе совсем не тем, чем собирался — документированием военных преступлений, помощью жертвам войны и т. д. Да и русский язык сейчас не в чести у украинцев по понятным причинам. Однако все-таки я считаю своим долгом хотя бы немного рассказать о некоторых деталях, а то, не ровён час, помру, «возраст смертный», и вспомнить о них будет уже некому. Времени нет совсем, поэтому это будет всего несколько фрагментов, связанных с отдельными стихами. Бог даст, когда-нибудь напишу больше.

* * *

Бориса посадили летом 1946 года. И моя мать Марлена Рахлина, и ее младший брат Феликс Рахлин уверенно утверждали, что за стихи с рефреном «Мать моя посадница», которые были несомненной крамолой: чего стоили хотя бы строки «Ты печи, печи дотла песня-поножовщина, //Чтоб на землю не пришла новая ежовщина». Арест, и то, что за ним последовало, описано в их воспоминаниях «Что было — видали...» и «О Борисе Чичибабине и его времени». Мама помнила «Посадницу» наизусть, я эти стихи очень давно, еще в конце 60-х, записал и тоже запомнил. Вот они.

Что-то мне с недавних пор

на земле тоскуется.

Выйду утречком во двор,

поброжу по улицам,

погляжу со всех дорог,

не видать ли празднества.

Я – веселый скоморох,

мать моя посадница.

Ты не спи, земляк, не спи,

разберись, чем пичкают.

И стихи твои, и спирт –

пополам с водичкою.

Хватит пальцем колупать

в ухе или в заднице!

Подымайся, голытьба,

мать моя посадница!

Не впервой нам выручать

нашу землю отчую.

Паразитов сгоряча

досыта попотчуем:

бюрократ и офицер,

спекулянтка-жадница –

всех их купно на прицел,

мать моя посадница!

Пропечи страну дотла,

песня-поножовщина,

чтоб на землю не пришла

новая ежовщина!

Гой ты, мачеха-Москва,

всех обид рассадница:

головою об асфальт,

мать моя посадница!

А расправимся с жульем,

как нам сердцем велено,

то-то ладно заживем

по заветам Ленина!

Я б и жизнь свою отдал

в честь такого празднества,

только будет ли когда,

мать моя посадница?!

Но вот что интересно: Борис никогда их не читал и не печатал. Феликс вспоминает в своей книге, что он как-то в большой компании напомнил Борису о причине его посадки, и Борис не возражал, а наоборот, тут же прочел их наизусть. Но вот не печатал же! При этом он два-жды написал с этим рефреном разные стихи и печатал их под названием «Песенка на все времена», используя целые строчки, рифмы, темы из первой версии. Почему старался запря-тать первую версию — для меня загадка. Феликс сравнивает в своей книге о Борисе все три варианта и высказывает некоторые предположения. А я только приведу ссылку на первое прочтение «Песенки» в Киеве в 1990 году. Читал он стихи замечательно, буквально завора-живая слушателей.

* * *

Я хорошо помню, как меня поразили стихи Бориса « Не умер Сталин» и «Крымские прогулки», написанные примерно в одно время, в 1959 году. Он читал их у нас дома. А немного позже прочел их публично в Центральном лектории, где в конце 50-х — первой половине 60-х годов постоянно устраивали поэтические вечера. Помню бешеную овацию переполненного зала.

Борис был вообще-то человеком робким и нерешительным, но вот стихи свои всегда читал охотно, не боясь, и давал переписывать всем, кто хотел. Ни одно застолье не обходилось без его чтения.

«Не умер Сталин» общеизвестно, возможно, это самое знаменитое стихотворение Бориса, а вот «Крымские прогулки» знают меньше. Приведу здесь эти замечательные стихи.

Колонизаторам — крышка!

Что языки чесать?

Перед землею крымской

совесть моя чиста.

Крупные виноградины…

Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.

Я ничего не жег.

Плевать я хотел на тебя, Ливадия,

и в памяти плебейской

не станет вырисовываться

дворцами с арабесками

Алупка воронцовская.

Дубовое вино я

тянул и помнил долго.

А более иное

мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,

плечи царапал лес.

Улочками кривыми

в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,

кровью чужой разбавленный?

Чьи у тебя мечети,

розвища и развалины?

Проверить хотелось версийки

приехавшему с Руси:

чей виноград и персики

в этих краях росли?

Люди на пляж, я — с пляжа,

там, у лесов и скал,

Где же татары?» — спрашивал,

все я татар искал.

Шел, где паслись отары,

желтую пыль топтал,

«Где ж вы, — кричал, — татары?»

Нет никаких татар.

А жили же вот тут они

с оскоминой о Мекке.

Цвели деревья тутовые,

и козочки мекали.

Не русская Ривьера,

а древняя Орда

жила, в Аллаха верила,

лепила города.

Кому-то, знать, мешая

зарей во всю щеку,

была сестра меньшая

Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,

радуясь синеве,

песнями пеленали

дочек и сыновей.

Их нищета назойливо

наши глаза мозолила.

Был и очаг, и зелень,

и для ночлега кров...

Слезы глаза разъели им,

выстыла в жилах кровь.

Это не при Иване,

это не при Петре:

сами небось припевали:

«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.

Брали их целыми селами,

сколько в вагон поместится.

Шел эшелон по месяцу.

Девочки там зачахли,

ни очаги, ни сакли.

Родина оптом, так сказать,

отнята и подарена, —

и на земле татарской

ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:

мало ль у смерти жатв?

Где-то на сивом Севере

косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,

кто с камнем на конвой, —

в музеях краеведческих

не вспомнят никого.

Сидит начальство важное:

«Дай, — думает, — повру-ка».

Вся жизнь брехнею связана,

как круговой порукой.

Теперь, хоть и обмолвитесь,

хоть правду кто и вымолвит, —

чему поверит молодость?

Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.

Мы ведь все одноглавые.

У меня — не политика.

У меня — этнография.

На ладони прохукав,

спотыкаясь, где шел,

это в здешних прогулках

я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,

на сковородках жариться.

У нас не надо спрашивать

ни доброты, ни жалости.

Умершим — не подняться,

не добудиться умерших...

Но чтоб целую нацию —

это ж надо додуматься...

А монументы Сталина,

что гнул под ними спину ты,

как стали раз поставлены,

так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,

честь растеряв,

к власти и к радости

через тела.

А вражьи уши радуя,

чтоб было что писать,

врет без запинки радио,

тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,

в огне трепеща,

новый Радищев —

гнев и печаль?

* * *

Все мое детство и юность прошли под звуки гитары и замечательный баритон Алексея Пугачева, Лешки, как все его называли, невероятно талантливого человека — актера, певца, художника. Он писал и пел песни на стихи своих друзей — больше всего на стихи Бориса. Борис написал к Лешкиным картинам (Лешка говорил: «картинки») подписи в виде сонетов. Лешка сделал из них песни, он называл этот цикл «Сонеты из альбома». В книгах Бориса они помещены под названием «Сонеты к картинкам» вместе со многими другими сонетами более позднего времени, а отдельно они, если я не ошибаюсь, не печатались. Поэтому хотя бы перечислю тут те сонеты, которые пел Лешка: «Паруса», «Вечером с получки», «Постель», «Осень», «Не вижу, не слышу, знать не хочу», «Старик-кладовщик». Картинок было гораздо больше. Я давно хотел сделать такое издание: репродукции картинок Лешки, сонеты к ним и диск с записью Лешкиных песен на эти и другие стихи Бориса. Да так и не сделал: не было времени и денег. Впрочем, добрые люди позаботились: часть Лешкиных песен есть есть в Интернете, в том числе и на слова Бориса, в том числе знаменитые «Красные помидоры», и «Махорка», и часть сонетов к картинкам.

Приведу здесь мой любимый сонет — «Паруса». Картинка у Лешки была такая: стоит грустный немолодой моряк в тельняшке рядом с развевающимся по ветру бельем на веревке. Мне кажется, это написано Борисом где-то в 61-62 году.

Есть в старых парусах душа живая.

Я с детства верил вольным парусам.

Их океан окатывал, вздувая,

и звонкий ветер ими потрясал.

Я сны ребячьи видеть перестал

и, постепенно сердцем остывая,

стал в ту же масть, что двор и мостовая, —

сказать по-русски — крышка парусам.

Иду домой, а дома нынче — стирка.

Душа моя состарилась и стихла.

Тропа моя полынью поросла.

Мои шаги усталы и неловки,

и на простой хозяйственной веревке

тряпьем намокшим сохнут паруса.

* * *

Недавно я увидел в фейсбуке моего друга, поэта и переводчика Юры Ефремова, стихи Бориса «Дай Вам Бог с корней до крон...» и высказанную точку зрения в комментариях: как будто сегодня написано. А я хорошо помню, как и когда были написаны и впервые прочитаны эти стихи, сам слушал. Связаны они с отъездом друзей из Харькова в Израиль. Это было то ли 13, то ли 14 марта 1971 года, точно не помню. Было прощание с семьями Лины и Алика Волковых и Фимы и Оли Спиваковских, море людей в маленькой двухкомнатной квартире Волковых в хрущобе, неподалеку от Бориса и от нас — та же улица Танкопия. Борис написал эти стихи Лине и Алику в этот же день и читал их вечером. Все присутствующие их переписывали, и они мгновенно разлетелись по всей стране.

Дай вам Бог с корней до крон

без беды в отрыв собраться.

Уходящему — поклон.

Остающемуся — братство.

Вспоминайте наш снежок

посреди чужого жара.

Уходящему — рожок.

Остающемуся — кара.

Всяка доля по уму:

и хорошая, и злая.

Уходящего — пойму.

Остающегося — знаю.

Край души, больная Русь,—

перезвонность, первозданность

(с уходящим — помирюсь,

с остающимся — останусь) —

дай нам, вьюжен и ледов,

безрассуден и непомнящ,

уходящему — любовь,

остающемуся — помощь.

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,

выбирает каждый между:

уходящий — меч и труд,

остающийся — надежду.

Но в конце пути сияй

по заветам Саваофа,

уходящему — Синай,

остающимся — Голгофа.

Я устал судить сплеча,

мерить временным безмерность.

Уходящему — печаль.

Остающемуся — верность.

Вообще-то Борис воспринимал эмиграцию друзей из СССР болезненно («в края чужие не поеду»). И когда вынужденно уехал Александр Галич (это было 25 июня 1974 года) он написал стихи «Не веря кровному завету...» — в книгах Бориса ошибка с датировкой: нужно поставить 1974, а не 1973. Борис пришел к нам, прочитал, я их тут же перепечатал, а на следующий день уезжал в Москву. Там я показал стихи Ларисе Богораз (между прочим, это ей написаны стихи «Зову тебя, не размыкая губ»), и она сказала: «Земля-то мертвая. Выжженная земля». Вернувшись, я рассказал об этом Борису. Он помрачнел, но ничего не сказал. А на следующий день принес эти стихи с дописанной четвертой строфой, в первом варианте ее не было. И я точно помню, что там было: «А если мертвой — то на черта // И жить тогда?» И в таком варианте» он их и читал. Возможно, потом исправил.

Не веря кровному завету,

Что так нельзя,

Ушли бродить по белу свету

Мои друзья.

Броня державного кордона —

Как решето.

Им светит Гарвард и Сорбонна,

Да нам-то что?

Пусть будут счастливы, по мне, хоть

В любой дали.

Но всем живым нельзя уехать

С живой земли.

С той, чья судьба ещё не стерта

В ночах стыда.

А если стёрта, то на черта

И жить тогда?

Я верен тем, кто остаётся

Под бражный трёп

Своё угрюмое сиротство

Нести по гроб.

Кому обещаны допросы

И лагеря,

Но сквозь крещенские морозы

Горит заря.

Нам не дано, склоняя плечи

Под ложью дней,

Гадать, кому придётся легче,

Кому трудней.

Пахни ж им снегом и сиренью,

Чума-земля.

Не научили их смиренью

Учителя.

В чужое зло метнула жизнь их,

С пути сведя,

И я им, дальним, не завистник

И не судья.

Пошли им, Боже, лёгкой ноши,

Прямых дорог,

И добрых снов на злое ложе

Пошли им впрок.

Пускай опять обманет демон,

Сгорит свеча, —

Но только б знать, что выбор сделан

Не сгоряча.

* * *

Стихи «Ода воробью» в книгах Бориса датированы 1977-м годом. А написаны они в 1973 году, где-то весной, при таких обстоятельствах.

9 января 1973 года Борису исполнилось 50 лет. Задолго до этого к нему пришел поэт Зельман Кац и предложил устроить к юбилею поэтический вечер в Союзе писателей. Зельман Менделевич любил стихи Бориса и искренне хотел отметить юбилей коллеги, члена Союза писателей. Борис согласился, он читал на вечере много стихов. И хотя среди них не было наиболее резких, но и того, что он прочел, оказалось достаточно для оргвыводов. На вечере была некая дама из райкома партии, или горкома — не помню уже. В СП устролилои собрание, куда никого не пускали, только писательское начальство, Борису вменили «Будь проклят, император Петр!» и «Памяти А.Т. Твардовского» и исключили из Союза. Бедного Каца как организатора вечера совсем заклевали. Думаю, что его использовали для создания повода к исключению.

И тут Боря как-то загоревал. Хотя, казалось бы, он не бывал в Союзе писателей, давно уже вернулся «служить в трамвайном управленье», писательский билет свой утопил в Днепре, новые книги печатать не мог и уже не хотел (длинную дарственную надпись с объяснениями в любви к моим родителям на книге «Плывет Аврора» 1968 года он закончил так: «...что касается книги, то я больше не буду») — тем не менее, отлучение его от официального литературного процесса воспринял болезненно. А потом написал «Оду воробью» — и попустило, он перестал переживать по поводу исключения. Посмотрите на эти прекрасные стихи под таким углом зрения.

ОДА ВОРОБЬЮ

Пока меня не сбили с толку,

презревши внешность, хвор и пьян,

питаю нежность к воробьям

за утреннюю свиристелку.

Здоров, приятель! Чик-чирик!

Мне так приятен птичий лик.

Я сам, подобно воробью,

в зиме немилой охолонув,

зерно мечты клюю с балконов,

с прогретых кровель волю пью

и бьюсь на крылышках об воздух

во славу братиков безгнездых.

Стыжусь восторгов субъективных

от лебедей, от голубей.

Мне мил пройдоха воробей,

пророков юркий собутыльник,

посадкам враг, палаткам друг,—

и прыгает на лапках двух.

Где холод бел, где лагерь был,

где застят крыльями засовы

орлы-стервятники да совы,

разобранные на гербы,—

а он и там себе с морозца

попрыгивает да смеется.

Шуми под окнами, зануда,

зови прохожих на концерт!..

А между тем не так он сер,

как это кажется кому-то,

когда из лужицы хлебнув,

к заре закидывает клюв.

На нем увидит, кто не слеп,

наряд изысканных расцветок.

Он солнце склевывает с веток,

с отшельниками делит хлеб

и, оставаясь шельма шельмой,

дарит нас радостью душевной.

А мы бродяги, мы пираты,—

и в нас воробышек шалит,

но служба души тяжелит,

и плохо то, что не пернаты.

Тоска жива, о воробьи,

кто скажет вам слова любви?

Кто сложит оду воробьям,

галдящим под любым окошком,

безродным псам, бездомным кошкам,

ромашкам пустырей и ям?

Поэты вымерли, как туры,—

и больше нет литературы.

И хоть туры не вымерли, а резво бегают по горам, но стихи все равно чудесные!

Пусть эти короткие заметки будут хотя бы малой данью памяти замечательного поэта и близкого человека, единственного, кто называл меня: «Женечка, родненький!»