СВЕТ ЛЮДЕЙ

Воспоминания о Василии Стусе

МОРДОВИЯ

6 февраля 1976 года. Мордовия, посёлок Озёрное, колония строгого режима ЖХ-385/17-А. После обеда мороз 46 градусов. Развод на работу. Стоим пятёрками перед воротами рабочей зоны. Подленько улыбаясь, подходит лейтенант Улеватый:

– Гражданин осуждённый, шапку надо завязывать под подбородком или сверху, а не сзади. Пройдёмте со мной.

Но ведёт не в штаб, а в каптёрку.

– Собирайте вещи.

– Все? Куда меня везут? – тревога, всегда дремлющая в подсознании заключённого, остро простреливает в сознание.

Вопреки обыкновению, Улеватый отвечает, что меня повезут в больницу. Этого я давно добивался, но уже потерял надежду. Ведут с вещами на вахту. Но там оказалось, что воронка и конвоя ещё нет, нужно ждать в каком-то закутке. За дверью, в этом же коридоре, – комната свиданий. Туда проводят какую-то пожилую женщину кавказского типа и тоненькую, светящуюся насквозь девушку. Где-то через минуту из-за двери отозвался Паруйр Айрикян. Говорит, что его тоже выхватили из шеренги и вот привели на свидание с мамой и сестрой Люсин. Просовывает мне сквозь щель какие-то лакомства (это была жевательная резинка, которой я до тех пор не видел) и шепчет:

– Это они прячут вас от Василия Стуса: его сегодня привезли в нашу зону.

От Василия Стуса? Значит, его после операции вернули не на «тройку» в Барашево, откуда взяли прошлой осенью, а в нашу 17-А. Мы знали, что у него в ночь с 1 на 2 августа 1975 года произошло прободение язвы желудка, то есть внутреннее кровоизлияние. Рассказывали, что Стус ночью хотел выйти из барака, но упал без сознания. Черновол и ещё кто-то положили его на простыни и понесли на вахту, требовали врача, а с вышки охрана кричит: «Стой, стрелять буду!» Начальство первым делом вызвало не врача, а конвой, чтобы отправить Стуса в больницу, которая в пределах этой же зоны в нескольких десятках метров, но за забором. Санитары-заключённые несли Стуса на носилках в сопровождении автоматчиков и собак. Но до утра там к нему никто не подходил. Вскоре Стуса вернули обратно в зону, а потом забрали на этап. Рассказывали, что к нему применили новый способ обыска: сдавай вечером перед отъездом все свои вещи и одежду на обыск, бери подменное, а завтра оденешься в своё. Переодевшись, Стус вышел во двор поговорить с Вячеславом Черноволом.

– Постой, а ты проверил, что тебе выдали?

Прощупали бушлат и обнаружили подслушку размером с пятак с двумя проводками. Разбили, чтобы её нельзя было найти по сигналам, и спрятали. Завтра Стуса взяли на этап, а Черновол затеял торги с администрацией:

– Если предоставите свидание, которого меня незаконно лишили, то верну вашу игрушку.

– Хорошо, доложу, – сказал незоновский лейтенант.

Через какое-то время возвращается:

– Можешь оставить себе. Мы и тебе, если надо будет, поставим штук десять.

И ставили впоследствии. В Якутии, в ссылке, где от него так отпугивали людей, что и говорить было не с кем.

Так вот, как мы слышали, этапировали тогда Стуса в Центральную больницу МВД СССР имени Ивана Гааза, что в Ленинграде (заключённые называют её просто «Газы»), а после операции «из высших оперативных соображений» было решено не содержать его вместе с Черноволом и Василием Лисовым в зоне 3/5 возле больницы в Барашево, а завезти в эту глухомань, в Озёрное (по-мордовски Умор), где в то время было всего человек 70 заключённых, среди которых из украинских диссидентов был только я. Жаль, что меня вот отсюда вывозят...

Со Стусом мы на воле не встречались, но уже виделись издалека в 19-й зоне, где я был до 30 октября 1975 года. Только Стус меня вряд ли запомнил. Несколько раз привозили его к нам в карцер (он был один на три зоны). По четвергам водили карцерников через всю зону в баню. Тогда и выходили караулить, кто мог, – авось удастся хоть словом переброситься, а то и передать чего-нибудь съестного. Как-то самый молодой из политзаключённых, 19-летний Любомир Старосольский, прикурил сигарету да и двинулся навстречу Василию, протягивая её. Надзиратель выхватил сигарету и затоптал. Об этом Василий впоследствии вспоминал. Право, я со своей натурой на такие поступки не годился. Стоял себе среди людей да любовался его высокой, величественной фигурой. Я уже знал от Зоряна Попадюка несколько его стихов, вынесенных в памяти из того карцера. На воле тоже читал несколько стихов, знал, что есть у него большое эссе о Павле Тычине «Феномен эпохи», читал его открытое письмо в защиту творческой молодёжи Днепропетровска, слышал о выступлении 4 сентября 1965 года в кинотеатре «Украина» в защиту арестованных 25 августа 21 шестидесятника... Одним словом, для меня, вчерашнего студента, начинающего учителя, Василий Стус был одним из почти небожителей уровня Ивана Светличного, Ивана Дзюбы, Евгения Сверстюка, Вячеслава Черновола, Валентина Мороза, Левка Лукьяненко, Михаила Горыня, Ивана Кандыбы... Я имел доступ к украинскому Самиздату и этим довольствовался, не стремясь к личным знакомствам с его авторами, потому что это неминуемо привело бы к исключению из университета, как это произошло на моих глазах с моими коллегами Мыколой Рачуком, Надийкой Кирьян, Мыколой Воробьёвым, Славком Чернилевским... Еле удержалась Галя Паламарчук.

Разгром шестидесятников 12 января 1972 года я, тогда студент пятого курса украинской филологии Киевского университета, переживал как личную трагедию. Этот разгром каждого поставил на своё место: кого за колючую проволоку, кого в забвение, а кто с кличем «Слава КПСС!» героически побежал в кусты, ещё других – через ломание хребтов к лукавому раскаянию, а потом и к Шевченковским премиям за «сучьи», говоря лагерным языком, стишки... Василий Стус получил нестандартные 5 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки – нормой тогда было 7 плюс 5. (За какие «преступления» – сейчас каждый волен прочитать протест в порядке надзора Прокурора УССР Н.А.Потебенько на приговор по делу В.Стуса, опубликованный в газете «Літературна Україна» 28 апреля 1990 года).

Ещё в 19-й зоне я как-то заметил, что литовцы с особым уважением говорили о нашем Стусе. Мне объяснили, почему. Оказывается, когда умер в Барашево литовский партизан Клеманскис, 25-летник, то на вечерней поверке Василий предложил почтить его память минутой молчания. Это, конечно, было расценено как «нарушение режима содержания», чуть ли не как организация митинга – и пошёл Василий на полгода в ПКТ («помещение камерного типа» – это один из шедевров идеологов «развитого социализма»: у них не было концлагерей, а «колонии», «учреждения», не было надзирателей, а «граждане контролёры», не было политзаключённых, а «особо опасные государственные преступники»...)

Обо всём этом я передумал, ожидая воронок. Значит, прячут меня от «тлетворного влияния» Стуса... Жду часа четыре, прислушиваюсь в том закутке ко всем звукам – взаперти почти ничего не видишь, поэтому основным источником информации об окружающем мире становится слух. Слышу голос начальника отделения капитана Александра Зиненко. Открывается дверь:

– Нет транспорта и конвоя. Идите в зону.

Радостно подхватываю свой рюкзак, но телефонный звонок – и Зиненко меня останавливает. Через полчаса всё-таки везут меня воронком до станции Шале, там сажают, как большого барина, на дрезину и где-то в полночь доставляют в больницу в посёлок Барашево, который является одним из отделений колонии ЖХ-385/3. Какой-то сопровождающий, видимо, кагэбэшник, всё спрашивал в дороге, не холодно ли мне, как себя чувствую. Странно. Но удивляться пришлось недолго: на вахте я подсмотрел в сопроводительный документ: «Направляется осуждённый Овсиенко В.В. в хирургическое отделение...» и исправлено: «Псих». Похолодело внутри.

– Так куда тебя направили, с какой болезнью?

– Наверное, в хирургическое отделение, потому что болезнь, как говорил цыган, самая плохая: и сам не заглянешь, и другому не покажешь – геморрой.

– Ну, ладно, в хирургическом нет мест. Уже наступила суббота, врачей нет, так что иди в терапевтическое, а в понедельник разберутся.

...Разобрались со мной аж во вторник, а до тех пор да и после того я уже всякое передумал. Это же было время расцвета советской карательной психиатрии. Месяца полтора после ареста (5 марта 1973) я пытался не давать следствию никаких показаний, лишь кое-что объяснял. Тогда следователь КГБ Киевской области Николай Павлович Цимох сказал мне сакраментальные, взвешенные слова: «Тут кое-кто сомневается в вашей психической полноценности. Придётся проводить психиатрическую экспертизу». Через несколько дней процитировал кое-что из моих записных книжек. Это были, в основном, заготовки для всевозможных литературных замыслов – кому не хотелось в юности поиграть словом? Но самыми опасными стали записи осени 1972 года. После январских событий, после ареста самых дорогих мне людей, в частности, Василия Лисового, после потери надежды поступить в аспирантуру, после собственных сердечных потерь я пал духом и записал, что не стоит жить на этом свете. И стал представлять, как бы это могло быть. Чувство и мысль перерастали в слово – и я увидел, что из этого вылупляется литературное произведение. Ведь так оно, наверное, и пишется. Но для следствия это последнее стало основанием, чтобы меня шантажировать: мол, это бред сумасшедшего. А я уже знал, что за отказ давать показания упрятали в психушку Бориса Ковгара, Леонида Плюща, Мыколу Плахотнюка, знал, почему написал позорную «покаянную» Мыкола Холодный... Передо мной вырастала белая стена страха: попасть в психушку в свои 24 года, где из тебя сделают человекоподобное животное, казалось страшнее смерти. И я начал уступать. Сказал, от кого получал и кому давал читать самиздат. Никого из-за меня не посадили, но кое-кто из моих друзей пострадал. Когда я впоследствии думал, за что на мою долю выпало так много невзгод, то приходил к мысли: за этот грех. Люди, вроде бы, меня простили, но определить меру греха и покаяния может только Сам Господь: может, мне ещё предстоит за тот грех миллион лет чистилища?

Тогда я ценой греха – признания и лукавого признания вины – выкарабкался из беды и уже ожил душой, попав в благоприятную среду политзаключённых, где я был не один такой. Но вот в феврале 1976 года меня снова пронзил страх перед перспективой оказаться вон в том 12-м корпусе, что за забором. О нём рассказывали невыдуманные ужасы...

Лишь через месяц немного развеял мой страх хирург Скрынник, когда я осторожно попросил объяснений.

– А я на то направление и внимания не обратил. Это ваш Антипов так написал, чтобы вас не завернули обратно в Озёрное, потому что в хирургии тогда действительно мест не было. А в психиатрическом всегда примут!

Антипов – это начальник санчасти 17-й колонии. Стус его впоследствии называл Антипком – есть в украинской мифологии такой чёртик. Вот как просто тогда можно было угодить в сумасшедший дом, где бесполезно доказывать, что ты не «шизик». А через психиатрическую экспертизу тогда пропускали всех обвинённых в «проведении антисоветской агитации и пропаганды», в том числе и я провёл в «Павловке» 18 суток.

Заговорили со Скрынником о Стусе. Скрынник здесь имеет репутацию чуткого человека и хорошего хирурга, ведь практики сколько угодно, а ответственности за неудачи никакой. Он недоволен, что Стус якобы отказался лечь под его нож. Здесь ещё свежа была память о русском диссиденте Юрии Галанскове, который в 1972 году умер в результате небрежно сделанной операции и отсутствия ухода.

А впоследствии оказалось, что Стуса о его желании никто и не спрашивал, и дорога его в «Газы» не была прямой...

Из больницы меня вернули в 17-ю зону аж 8 мая 1976 года. Захожу, как и уходил, в валенках в свою секцию – Стуса здесь нет. Во второй секции лежит на нарах с книгой в руках длинный мужчина в белой рубашке. Проницательными чёрно-каштановыми глазами всматривается в меня и говорит:

– Слава Богу... Я уже по тебе соскучился.

– Как так, ведь вы меня не знаете?

– Вычислил. Тяжело мне здесь с этой интернациональной публикой без единой родной души.

Отложил книгу, оделся, и пошли мы «на орбиту» – двойной тропинкой вдоль края нашей небольшой зоны, вдоль «запретки» (на ходу стукачам труднее подслушивать разговоры).

Василий рассказал мне, что везли его в «Газы» через киевский КГБ, с мыслью, что в таком состоянии он будет сговорчивее и, может, напишет «покаянную». Впечатление от той поездки на Украину отразилось вот в этом стихотворении, которое, видимо, тогда и складывалось, потому что Василий, ей-богу, рассказывал почти этими словами:

Как нестерпима родина-чужбина…

Рай в пепелище, осквернённый храм.

Ты возвратился. Но не вернуть тот край,

Ему, как гроб, дана тьма каменная…

Это об опустошённом арестами 1972 года Киеве. Рассказывал, что жену Валентину в день его прибытия задержали на работе, а 9-летнего сына Дмитрия вызвали в детскую комнату милиции, хотя они сном-духом не ведали о его приезде. Потом из Донецка приехала была ради свидания его почти 80-летняя мама. Но свидания ни с кем не дали:

Как тяжко было здесь и не увидеть,

Как тяжко было, но не повстречать…

Так тщательно, о Киев, спрятал ты

В свои подвалы, схроны и углы…

Прочитав впоследствии это стихотворение, я зримо ощутил все те обстоятельства, потому что и сам провёл в тех закутках на Владимирской, 33, более 13 месяцев. Мертвенная тишина: надзиратели ходят в коридоре в тапочках, там постлан ковёр, поминутно заглядывают в глазок. Лежать имеешь право только так, чтобы было видно твоё лицо. От света можешь разве что накрыть глаза платком, сложив его полоской вчетверо. Если тебя нужно вести к следователю – открывается в двери «кормушка» (дыра, через которую подают еду) и надзиратель шёпотом говорит:

– На «О».

Ты должен ответить: «Овсиенко». Это чтобы вместо тебя не пошёл сокамерник. Ведя тебя с руками за спиной по коридору и двору в следственный корпус, надзиратель громко щёлкает пальцами. А некоторые щёлкают ртом – это профессиональное мастерство! Потому что кто не профессионал – хлопает в ладоши или позвякивает ключами: прячьтесь все, особо опасного преступника ведут! За все 13 месяцев я лишь однажды увидел в коридоре высокого мужчину – не Стус ли это был? Меня толкнули в какую-то пустую камеру, возникла ссора между надзирателями, которые не поняли друг друга. Чрезвычайное происшествие...

Дальше в этом стихотворении была несколько отчаянная нотка, которую Василий впоследствии отбросил:

Как тяжко было здесь и прочь уйти,

Глотая слёзы горькие обиды!

Ликуйте, лицемеры, богомазы,

Что нет надежды у меня, ни цели.

Но потом звучало гневное:

Но я-то есмь, и есть моя тоска,

И есть слеза, что насквозь прожигает

Тот каменный забор, где расцветает

Цветок из трёх безумств, из трёх тоск.

Этим «цветком» Василий очень радовался как удачной находке, читая мне это стихотворение через несколько лет на Урале. Гремел своим мощным голосом, так что ты проникался его болью, потому что это и твоя боль:

Душа твоя обрушилась вот тут,

И половины нету у груди,

Ведь гаснут чары Украины-воли

И сердце больное чёрный спрут сосёт.

После этого стихотворения Василий всегда читал ещё одно, об отъезде из Украины. Там, в КГБ, он категорически отказался разговаривать с кагэбэшниками, а с прокурором поговорил круто – и его берут на этап. Представьте себе, читатель, – мне этого не нужно представлять, потому что дважды и меня так же этапировали: ещё во дворе тюрьмы надевают вам на руки наручники, закрывают в «стаканчике» воронка, где сидите, сжатые со всех сторон металлом, привозят вас в аэропорт Борисполь, где гул самолёта накатывается на гул, расставляют автоматчиков с собаками и выводят вас к трапу самолёта, вам ступить к нему шаг, вы оглядываетесь, с кем бы попрощаться, потому что, может, больше вам не видать Украины, а видите только этот конвой и где-то там тополя на горизонте:

– Крайкил! – крикнули мне слева, –

Перейми-ка! Переймай!

…Украина! Будь счастлива!

Сон-тополь! Навек прощай!

…Валятся раскаты грома

прямо на голову тебе…

Пропадите, аэродромы!

Испепелитесь в ста скорбях!

…Кровь рванулась… Опоздать бы!..

Задержаться!.. У черты!..

…Ещё спляшем, пане-брате,

На заточенном ноже.

Слышишь, как кровь в тебе рвётся к родной земле, но тебя подхватывают под руки, заводят в хвост самолёта, с обеих сторон садятся солдаты, впереди офицер. Только потом запускают пассажиров. Они косятся на тебя: вот какого-то душегуба везут! А везут поэта, истязаемого за слово истины. Солдат стыдливо накрывает твоей шапкой наручники. Если ты немного двинешь руками, они – клац! – затягивают руки теснее. Руки синеют, и шевелиться не хочется. Выводят тебя из самолёта последним и наручники снимают аж в воронке.

Об этих же странствиях, видимо, говорится в стихотворении Стуса «Сегодня, сегодня самолёт улетает…»

Так привозили Василия из Москвы в Киев (от Мордовии до Москвы – вагоном-«столыпином»), так забирали и обратно в Москву. На этапе, говорил, был недели две:

– За милую душу не пропал в дороге на том хлебе да селёдке. И день же для операции выбрали – 10 декабря...

«Ну и знатные даты мне проставил кто-то...»

Действительно, Василий пришёл в этот мир на самое Рождество Христово года Божьего 1938. Мама побоялась записать его седьмым января, записала шестым. Как-то в последний год своей жизни, уже на Урале, в Кучино, в моём присутствии Василий спрашивал глубоко верующего теолога-самоучку деда Семёна Покутника (Скалыча):

– А что это для человека – родиться на такой большой праздник?

– Это дополнительная милость Божья, счастье, – сказал дед. – Но кому много даётся, с того много и спросится.

Конечно, ведь и арестовали его под Старый Новый год, 12 января 1972 года. Прободение язвы желудка произошло тогда, когда торжественно читали по радио сообщение о подписании Заключительного акта Хельсинкского совещания – 2 августа 1975. Оперировали в день прав человека – 10 декабря 1975 года. И умер в памятную дату: 5 сентября 1918 года был подписан декрет Совнаркома о красном терроре – он длился 73 года. Тогда Василий ещё не знал, что день 20-летия его выступления в кинотеатре «Украина» (4 сентября 1965 года) в защиту арестованных шестидесятников станет днём его смерти. И случилось это ровно через год после смерти Юрия Литвина (4 сентября 1984). Вот такие «знатные даты».

То, что было за смертью, я познал,

всю силу таинственного деянья,

весь мрак небес и топь земли живую.

И тяжко жить, этим знаньем подперев

свою обитель, сгнившую в пустыню…

Операция была тяжёлой: оставили Василию одну четверть желудка, потому что язва была какая-то блуждающая. Такие потусторонние стихи написать – надо было т а м побывать. Теперь часто цитируют стихотворение «Как хорошо, что смерти не боюсь я…». Говорят, что боятся все, а кто не боится – тот пусть не врёт. Страх – это естественная реакция живого организма на опасность. Но мужество заключается в том, как человек способен переступать через свой страх. Видимо, Василий его переступил. Следовательно, потому и решено было ужесточить ему режим.

Эта 17-А зона – тоже строгого режима, но режим в ней куда суровее, чем в зонах 3/5 и 19. Да и знаменита, ничего не скажешь. Здесь Валентин Мороз написал свой «Репортаж из заповедника имени Берии». Здесь сидели Даниэль и Синявский. Здесь начинал свой срок Вячеслав Черновол. Отсюда недавно отправили во Владимирскую тюрьму латыша Гунара Роде, русского Евгения Пашнина, московского демократа Кронида Любарского, украинца Дмытра Квецко, а за день до моего приезда сюда – славного парня из Самбора Зоряна Попадюка. Меня 30 октября 1975 года поселили на его обжитое и обставленное стукачами место. За резкий разговор с кагэбэшниками и «представителями общественности Украины» – такие время от времени посещали нас.

Теперь нам здесь с Василием быть вместе... Понятное дело, в дальнейшем общении мы не были равными партнёрами, но Василий, как мне кажется, всегда относился ко мне особенно благосклонно. Сейчас мне понятно почему: это был кредит на мою молодость. Старшие просто любят младших, и потому многое им прощают, да ещё и склонны подхваливать, вспоминая самих себя в таком возрасте.

Чуть ли не в первый же день нашего знакомства пошли мы с Василием за заброшенный барак к кусту шиповника и вскопанной под цветник грядке. Я знал, что на этом месте умер Михаил Михайлович Сорока, участник украинского подполья, узник польских тюрем, сталинских, хрущёвских и брежневских концлагерей. Это он, выйдя где-то в конце сороковых годов из неволи, получил от Главного Провода УПА задание собрать данные о расположении концлагерей, об условиях содержания в них политзаключённых. Сорока выполнил задание, но за это его посадили ещё на 25 лет. Однако его данные были использованы правительством США для разоблачения бывшего Генерального прокурора СССР Вышинского, который прибыл в Америку представлять СССР в ООН. Говорили, что Вышинский, услышав это, отдал чёрту душу.

Михаил Сорока был одним из организаторов восстания политзаключённых в лагерях Севера (Кенгир, 1954). Легендарная личность, величайший авторитет среди узников-украинцев на протяжении целой четверти века. О нём написаны воспоминания за границей, даже в Японии (ведь кто только не сидел в советских концлагерях!), а у нас – ничего. (Теперь вышла книга: Леся Бондарук. Михайло Сорока. Дрогобыч: Відродження, 2001. – 296 с.). Не менее легендарной была фигура его жены Катерины Зарицкой (она руководила медслужбой УПА). После пыток получила 25 лет тюремного заключения, которые отбывала вместе с Даркой Гусяк и Галиной Дидык. Только последние годы заключения эти женщины досиживали в мордовских концлагерях, в частности, Катерина некоторое время сидела в этой же 17-й зоне, но на женском отделении. Зоны были разгорожены только несколькими проволочными и дощатыми ограждениями. Сорока тайком взбирался на какое-то возвышение и иногда видел жену. Многие рассказывали мне об этих людях с восхищением как об одних из лучших, каких когда-либо рожала казацкая мать. Но пусть о них напишут те, кто их знал лично. Никто за них этого не сделает.

Так вот, по этой тропинке 16 июня 1971 года шёл Михаил Сорока с Михаилом Горынем. Вот здесь Горынь пошёл вперёд, потому что Сорока обычно спускался с пригорка вторым, чтобы не было видно, что ему колет в сердце... Тут он присел, почувствовав внезапно острую боль, а Горынь пошёл себе дальше, что-то рассказывая. Оглянулся, бросился помогать лечь на траву, побежал за врачом, но был только заключённый-санитар, который в медицине не разбирался. Вместо того чтобы дать сердечнику лекарство, посадить под стену и оставить в покое, он принялся делать ему искусственное дыхание. Только болезненная слеза скатилась из глаза Михаила Сороки... Эта грядка – будто его могила, потому что кто знает, где его похоронили. (Похоронили его в Барашево. Оттуда прах перевезён во Львов и 28 сентября 1992 года перезахоронен на Лычаковском кладбище, вместе с перевезённым туда прахом его жены Катерины Зарицкой).

Василий Стус, как только потеплело, вскопал грядку. Нашлись семена ноготков и маттиол. Мы стали ухаживать за цветами, и они Божьей волей и нашими стараниями буйно зацвели, радуя наши глаза и души. Но Зиненко донесли, что украинцы создали здесь себе святыню (к нам присоединились 25-летники-повстанцы Иван Чапурда и Роман Семенюк, которого перевели сюда из 19-й). И Зиненко приказал двум «сукам», Кононенко и Исламову, выкорчевать шиповник, когда мы были на работе, разорвать куст на куски и посадить напротив штаба, а цветы вытоптать. Больно было смотреть на такое надругательство.

Однако и после этого на грядке проклюнулись ростки, куст ожил бы. И некоторые цветы отошли. Но ухаживать за ними пришлось мне уже без Василия, потому что он время от времени сидел в карцере и защитить его от надругательства было невозможно. Свиданий здесь лишают всех, кто мог передать на волю информацию о нашем бытии.

...Два барака, один из которых уже заброшен. Штаб и столовая. За воротами – рабочая зона, где мы шьём рабочие рукавицы. Посреди зоны – впадина, полная дождевой воды. Здесь, говорят, закопаны расстрелянные заключённые, поэтому так просело. В зонах, как начинали какое-то строительство, не раз находили человеческие кости. Осуждённый по обвинению в сотрудничестве с немцами Иван Паламарчук показывал мне лесок за зоной:

– Там мой отец лежит. А в Барашево, где больница, – восемь тысяч монахинь. Захоронения засадили сосной.

Наверное, о 17-й зоне это стихотворение:

Зима. Забор и чёрный кот

на белом-белом снеге.

И ворон средь ивовых веток

гнётся в дугу.

Две сосны понурые

смертную слышат корчу.

Кругом мертвецы, и их сны

стоят, как сосны, торчком.

Двое ворот, вросших в землю, тьма.

Будоражит танар.

И вздоха-продыха нет

от плакальщиц, от мар.

Зима. Забор. И чёрный столб.

Сетка из колючек.

И коней золотой галоп.

Огненный гром подков.

В этой зоне осталось всего с 70 заключённых, поэтому «сократили» кухню. Похлёбку из другого отделения в термосах привозит кобыла Маша. Впрочем, кажется, это уже был конь, унаследовавший имя своей покойной предшественницы. «Кобыла Маша» твёрдо знает свой маршрут от зоны к зоне. Ей открывают ворота, не спрашивая фамилии, статьи и срока. Она, кося глазом, как идёт воз, разворачивается во дворе и останавливается как раз возле помещения, где была кухня. Здесь её ждёт горсть травы или какие-то объедки. Зону облетает весть: «Маша пришла!» Берёшь ложку, пайку хлеба и идёшь хлебать баланду. Зеки говорят: «Маша – радость наша». А Валерий Граур, склонный говорить афоризмами, изрёк как-то: «Маша – лучший человек из администрации».

Администрация отделения – капитан Александр Зиненко, который вот-вот выпрыгнет из мундира, и его помощник лейтенант Улеватый, который любит остановить зека и, разговаривая, рыться в его карманах. Начальника колонии и его заместителей видим редко: они «в политику» не вмешиваются, им хватает своих трёх тысяч уголовников.

Большинство заключённых составляли пожилые люди, сидят они за дела времён войны. За сотрудничество с немцами, за партизанскую борьбу против советской оккупации – литовцы, эстонцы, латыши. И, конечно же, белорусы и украинцы. Диссидентов человек 15.

Вот Иван Андреевич Чапурда, доброй крестьянской натуры человек из Чортковского района на Тернопольщине (название села я теперь забыл, а освободившись, я написал письмо его сыновьям). Он кормит из своей скудной пайки голубей и что-то гундосит им. Лейтенант Улеватый, спасая народное добро, посадил старика в карцер на 15 суток. Там он заболел и скоро умер в больнице на 23-м году заключения. Это о нём вспоминает Василий Стус в известном теперь письме к сыну Дмитрию от 25 апреля 1979 года. Что хотел бы жить так, как тот дедушка, чтобы голуби садились на плечи.

Лютой зимой в начале 1976 года голуби и воробьи действительно летели прямо в руки, прося еды. Падали на лету. Мы подбирали их, отогревали в цеху. Это вызывало ярость начальства. Надзиратель с характерной фамилией Кишка рассказывает, что вот привезли зеков, стоят они в загоне, топчутся на морозе. «А я им: а мои гуси всю зиму босые ходят, и ничего. Ха-ха-ха!» Что такому до голубя. Я уверен, что это стихотворение об Иване Чапурде:

Когда б вы, голуби, имели

хоть каплю сердца – вы б его на крылья

взяли к себе и перенесли

на Украину, так по нём скучавшую.

К вам добрую он руку протянет

и отзовётся – щедро и зазывно:

– А ну ко мне – вот вам поесть и пить:

крошки на тропке, в черепке – вода.

А ну, малыш, что на больную ножку

так часто припадаешь, – дай-ка я

из лапки выну занозу, прямо с губ

тебя, ещё желторотого, накормлю

и дам взлететь в небо из руки.

…Тот Бог птиц, и весны, и туч,

и молодой зелени шумящей,

помолодевшей в ста ручьях

небесной весны, – он всё это видит,

и торопит век, и торопит упругий полёт

к вечности, к вечной бездне.

Вот высокий ростом и духом литовец Пятрас Паулайтис. Он моет посуду на кухне. Это бывший посол Литвы в Италии, Испании и Португалии. Во время немецкой оккупации он редактировал литовскую газету. Немцы её закрыли, редактор должен был уйти в подполье. Однако красные «освободители» обвинили его в сотрудничестве с немецкими оккупантами и дали ему 25 лет. В 1956 году выпустили, но, оказалось, «ошибочно» – через несколько месяцев дали ещё 25.

Август Рейнгольд. Доктор права Тартуского университета. Лейтенант Улеватый, не помню, по какой уже причине, сказал Рейнгольду: «Мы с вами ещё встретимся на узкой тропинке». – «Если встретимся – я буду целиться метко», – медленно, но чётко выговаривая русские слова, ответил эстонец. Постановление: «Угрожал начальнику». 15 суток карцера. Поскольку Рейнгольд уже инвалид, рукавиц не шьёт, то нечего на него баланду тратить. Это означает, что ему выписали карцер без выхода на работу, а такому горячая пища даётся раз в двое суток. Без жиров и сахара. И ежедневно по 400 г хлеба, кипяток и соль. После Нового года мы с ним вместе сидели в карцере на 19-м. Я – такой же «террорист»: сказал Улеватому, что суда он не избежит. Тоже «угрожал начальнику». А ещё – «не явился на политзанятие, а пришёл за 5 минут до окончания». Это я случайно засиделся у деда Владимира Казновского.

Дед Владимир – высоченный, худющий, с огромным голым черепом, опираясь на костыль и стеная при каждом вздохе, совершает поход в нужник. Путь в 50 метров и обратно он преодолевает за полчаса. Его содержат в санчасти. Каждый вечер он выползает на крыльцо послушать новости, которые всегда начинались так: «Говорит Москва. Передаём последние известия. Сегодня Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев...» Дед ждёт, чтобы кто-нибудь подошёл поговорить. О себе рассказывал мало, опасаясь ухудшить своё положение. А хотелось хоть умереть на воле. При немцах он служил в украинской полиции, помогая повстанцам. Посадили его где-то в 1957 году. Мы с Василием потратили немало усилий, чтобы он согласился на внесение его фамилии в наши списки политзаключённых, которые распространялись на Западе. И – о чудо – у деда нашёлся сын за границей! Стал добиваться его актирования. Есть такая форма освобождения: медицинская комиссия признаёт заключённого хронически больным, тогда суд его может досрочно освободить. Но мало кто из актированных доезжал до дома, а кто доезжал, тот недолго жил. Расчёт был надёжный. Некоторые даже стали бояться актирования: здесь, в зоне, ещё будет прозябать, а перенеся потрясения, не приспособишься уже к новым условиям. Именно такая судьба и постигла Казновского: доехал он до сестры в Яремчу да и умер, имея уже билет на самолёт за границу (или даже в самолёте).

Роман Семенюк, 1928 года рождения. Крестьянского парня из-под Сокаля в 1949 году взяли в Советскую Армию, но обнаружили, что он сотрудничал с повстанцами. 25 лет заключения. В начале 60-х годов вместе с Антоном Олейником совершил побег. Антона расстреляли, приписав «нововскрывшиеся преступления», а Роману добавили к 25 ещё 3 года тюремного заключения. Пан Роман – один из немногих заключённых старого набора, кто открыто примкнул к диссидентам, участвовал в наших акциях протеста.

Паруйр Айрикян. Мой почти ровесник, уже ставший признанным лидером Национальной объединённой партии Армении. Стус первым присоединился к отмечанию 24 апреля голодовкой памяти жертв геноцида в Армении 1915 года – так родилась идея принимать в партию членами-симпатиками неармян. Василий искренне любил Паруйра, как и всех армян, которых знал в других лагерях, а они платили ему тем же. Паруйр исключительно талантлив именно как политик, как общественный деятель. Это было видно уже по тому, как он умел организовывать акции, какие сложные комбинации разыгрывал, чтобы поймать в сеть стукача или передать на волю информацию. (См.: Михаил Хейфец. Избранное. В трёх томах. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000. Очерк «Военнопленный секретарь» в т. 3, с. 198 – 282). Кроме того, это поэт и певец. Как печально и проникновенно звучал его голос в карцерном коридоре, когда мы там одновременно были. Аж менты заслушались и не кричали.

Виталий Лысенко и Юрий Бутенко – эти ребята вызывали некоторое недоверие, потому что обвинялись в шпионаже, следовательно, защищаться им от администрации тяжело, поэтому приходилось сидеть тише. Однако когда пошла речь о защите Василия – они участвовали в протестах.

Любил Василий поговорить с Иваном Моисеевичем Паламарчуком. Тот хорошо разбирался в музыке. Обвинения в сотрудничестве с немецкими оккупантами не давали таким людям возможности для самозащиты в политлагерях. Они молча работали, ожидая конца 25- или 15-летнего срока. Зная, что они беззащитны, администрация пыталась использовать их против нас в качестве доносчиков, и некоторые на это шли. Но это стукачество было противно едва ли не каждому, даже таким, как наш бригадир Прыкмета.

О Михаиле Хейфеце я скажу отдельно. (См. также очерк «Мордованный союз»).

Там, в 17-й зоне, Стус давал мне читать некоторые свои стихи, среди которых запомнилось впечатление от этого:

Позволь мне сегодня, около шести,

когда вечер сгустится над округой

и транспорт задрожит в час пик –

я вдруг от тоски, от запертого неба,

из забвения, из безграничной разлуки,

от долгой досады охмелевший,

на Брест-Литовский упаду проспект,

на ту Четвёртую Просеку отчуждённую,

где лишь глумливый гул автострады

мне скажет, что сердца испуганный стук

бьёт с родной землёй в унисон.

Всё это – киевские реалии, всплывавшие в памяти: где-то там бьётся с бедой жена Валентина, где-то там сын Дмитрий, дом на улице Львовской, 62, с «райскими» – потому что родными – воротами. Всё то уже теперь переименовано, разрушено (где был их дом – там дорога напротив автостанции «Дачная» к Окружной), но осталось поэтическим образом, что давит из сердца слезу, так будто речь идёт о твоей собственной боли:

Из муравейника людского, из разлуки

я вырву память дней перезабытых,

что стали сном и грустной явью,

как раны, затянувшиеся рубцом.

Ты не перечишь, милая, не перечишь?

О, не страшись: средь толпы людской

я пропаду, растаю, затеряюсь,

чтоб ненароком испуганный взгляд твой

мне ножом в сердце не вонзился.

Так не страшись – я пройду, как тень…

Коснусь крылом обожжённым, губами

сгоревшими – или краешком уст

твоей причаститься печали.

Так не страшись: я пройду, как тень.

И уже, когда задумчивой девочкой,

что перед целым миром провинилась

ребяческой чистотою взгляда

и немощью властной чистоты,

ты выйдешь неторопливо из трамвая

и перейдёшь дорогу, чтобы нырнуть

в надзорных сосен корявый сумрак, –

тогда порву я сердце за тобой,

изранившись о кустарник колючий,

храня твой след, который от края

души моей лёг на целый мир.

Пойду в твой след, как одичавший пёс,

пряча в следов твоих углублениях

свой стыд, свой страх, свою обиду,

и радость, и жажду, и лютую боль…

Я буду только тенью тени,

спаду с лица, из опыта, из лет,

единым сердца жилистым листочком

катиться буду под ветром собственных бурь.

…Вот крыльцо наше. Ты уже перед дверью.

Нажала на звонок и легко так

Тяжёлые отворила райские врата.

Отозвался сын наш. Крикнул бы. Но

подать голоса не хватило сил.

А дальше – такой до боли знакомый антураж нашей зоны:

…Прервался сон. Качалась на стене

вдоль пересечённая петлёй дорога

к моему двору. И колючая проволока,

набухшая ночью, бегала пауками

по вымерзшей стене. Глухой плафон

разбалтывал баланду ночи. Рассвет

над частоколом висел. Скрипучий

звонок, как пробка, выбил из бутылки сна

нового дня топь…

…Умереть на дороге возвращения

слишком сладко, чтобы Господь

нам не положил в судьбы изголовье.

«Нового дня топь…» Подъём, поверка, баланда, развод на работу, шитьё рукавиц, баланда, работа, поверка, баланда… Немного отрады имеешь вечером. Можешь почитать 2–3 часа, поговорить с людьми. Но над всем этим гремит репродуктор. И в секции, и на дворе. Негде тебе сосредоточиться. А писать – совсем негде. Кино, что-то вроде «Ленин в Октябре» – раз в месяц. И редкие письма:

…где величайшая из наград – письма,

за наш исход, за наш приход…

Имеешь право писать два письма в месяц, получать – без ограничений, но ведь в них находят «недозволенную информацию» и конфискуют. Как твои письма, так и к тебе. Информационный голод не легче для человека интеллектуального труда, чем недостаток еды. А в радио и в прессе – пустота.

Украина далеко – никто не услышит!..

А всё же и там были светлые часы. Была радость общения с людьми и, очевидно же, таинственная отрада творчества, хоть стихи те – обнажённая боль. Особенно меня поражают детали нашего зэковского быта, пропущенные через больное сердце поэта. Самой большой заботой Василия было уберечь их. Тут-то и разыгрывались настоящие драмы, тут-то и трагедия его жизни.

Вскоре после моего возвращения из больницы Василию предъявили какое-то мелочное обвинение и посадили в карцер на 15 суток. Передать информацию об этом на волю некак, следовательно, и солидаризироваться с Василием, начинать какую-то акцию протеста нет смысла: если мир об этом не знает, то требование удовлетворено не будет. Но и не запротестовать нельзя. Первая идея – голодовка. Но это слишком тяжело и неэффективно. Тогда Роман Семенюк сказал, что начинает частичную голодовку: отказывается от завтрака, обеда или ужина. Идея понравилась: не сильно пострадав, мы всё-таки продемонстрируем свою солидарность. В акции приняли участие абсолютно все диссиденты зоны: еврей Михаил Хейфец, румын Валерий Граур, русские Владимир Кузюкин и Пётр Сартаков, украинцы Виктор Лысенко, Юрий Бутенко, армянин Паруйр Айрикян, также Роман Семенюк и я. Зиненко свирепствует:

– Жрут, как лошади, а говорят, что голодают.

Так продолжалось 15 суток. Конечно, Василия мы из карцера не вызволили, но всё же чувствовали себя людьми. Когда я позже несколько смущённо рассказывал Василию об этой акции, он утешил меня:

– Василий, даже если бы ты съедал две пайки да ещё и больничную пайку 5-Б, а вдобавок ещё и «ларёк» – это всё равно была бы частичная голодовка.

Вернулся Василий из карцера в тяжёлом состоянии. Прихожу с работы на обед – он во дворе. Увидев меня, принял неожиданно суровый вид. Что с ним, думаю.

– Василий, прими мои соболезнования в связи со смертью отца.

Сердце его отзывалось на беду каждого. Отец мой умер ещё 8 мая, но весть дошла аж 21-го, когда Стус был в карцере. Потом мы справляли сороковины по отцу: наделали салата из сорняков, полили маслом, заварили чаю... Кстати сказать, сорняки те очень нам помогали, ведь пища наша – картошка да крупа, витаминов никаких.

Стали мы размышлять, как облегчить положение Василия. И кто-то из более опытных вспомнил, что можно добиваться установления инвалидности на некоторое время. Это давало возможность работать не 8, а 6 часов и шить 3/4 нормы рукавиц, а также получать несколько лучшее питание. Переступив через гордыню, Василий написал такое заявление, чтобы вырвать себе лишние два часа. Но для установления инвалидности нужно ехать в больницу в Барашево. Собираясь туда, Василий взял с собой томик какого-то философа – густое, компактное чтиво, чтобы не сильно раздражать начальство. Тут-то и произошёл инцидент. Книгу взять с собой Зиненко не разрешает: «Вы едете лечиться, а не учиться». Это одна из форм издевательства. Режим в больнице намного мягче, но делать там совершенно нечего: книг не пропускают, разве что некоторым изредка. Ходишь там, маешься между бараками и трупарней, смотришь на стопку гробов, стоящих наготове, очень способствуя быстрому выздоровлению...

Так вот, томик Василию не дают. Василий отказывается ехать без книги. Но наряд уже есть, конвой прибыл. Василию заламывают руки, надевают наручники и запихивают в «стаканчик» – камеру в воронке, размером примерно 120х60х60. Василий в больнице написал заявление, в котором назвал Зиненко фашистом. Не думаю, что это сильно оскорбило такого вола, как Зиненко, но это было достаточным основанием для дальнейшей расправы. Василию назначили инвалидность, но через несколько дней после его возвращения на 17-ю зону Зиненко нашёл причину, чтобы упрятать Стуса в карцер. Плакала Василиева инвалидность...

Кажется, на этот раз удалось сообщить об этом на волю. Да и я надеялся на свидание 11 июля. На удивление, меня его не лишили. Уже мать и сестра отправились было в дорогу, пошли к автобусу, но их догнали с моей телеграммой, чтобы не выезжали. Меня самого 9 июля собирают на этап. В дороге я понял, что это в Киев, «на промывку мозгов». Видимо, «высшие оперативные соображения» были таковы: у Овсиенко скоро заканчивается срок заключения, на суде он держался нетвёрдо, признал себя виновным, теперь у него умер отец, недавно ему сделали операцию – так не написал бы он покаянную, не охаял бы мордовское общество в прессе? Можно было бы и выпустить его на несколько месяцев раньше и тем самым окончательно сломать и отгородить от единомышленников. Правда, он пытается сопротивляться, уже почти год не разговаривает с кагэбэшниками, но мы здесь приведём к нему родственников, напустим бывших его учителей и преподавателей университета... Затея не удалась. В Киеве я 20 августа подал заявление, что признание вины на суде было вынужденным следствием психиатрического террора. Поэтому меня уже без особых почестей (не самолётом, а обычным этапом) вернули в родную уже Мордовию и 11 сентября – как раз в день смерти Мао Цзэдуна – прибыл я в хорошо знакомую мне 19-ю зону. Здесь намного легче, чем в 17-й.

Сразу ещё одна новость: оказывается, 17-А как политзона уже не существует. Её отдали уголовникам, а наш «контингент» развезли по другим зонам Мордовии, некоторых на Урал. А в 19-ю попали Стус (правда, он сейчас в больнице), Хейфец, Лысенко, Семенюк, Кузюкин. Последнего Айрикян разоблачил как доносчика, так его в зону уже и не пустили – помиловали.

Прежде чем изложить дальнейшую историю, я должен рассказать о Михаиле Хейфеце, русскоязычном еврейском писателе из Ленинграда. Ему уже за 40. Учитель русского языка, которому тяжело было лукавить перед школьниками, поэтому он пошёл на литературные заработки, в частности, написал книгу какого-то генерала, а тот снял пометку «Литературная запись М.Хейфеца». Близко знал поэта Иосифа Бродского и написал о его творчестве большую статью, определив его как поэта гениального. Бродский отбыл 5 лет ссылки и уехал за границу. Имея 9 классов советского образования, стал там профессором университета... Хейфец вычитал в стихах Бродского то, что в них лишь проступало: чехословацкие события 1968 года, и прояснил взгляд на них. (См.: Михаил Хейфец. Избранное. В трёх томах. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000. Очерк «Иосиф Бродский и наше поколение» в т. 2, с. 198 – 217). Несколько разговоров, несколько записей – вот тебе и срок: 4 года лагерей и 2 ссылки. Такой поворот судьбы он под следствием расценил как счастливый: в руки плывёт бесценный материал. Будучи человеком энциклопедических знаний и феноменальной памяти, он их и использовал наилучшим образом: ещё когда досиживал последние месяцы заключения, в Париже вышла его книга «Место и время», где немало добрых слов сказано и о нас, украинцах: отрывок о себе я услышал по радио «Свобода» где-то в 1978 году. В 1983 «Сучасність» издала его книгу «Украинские силуэты», которая начинается большим очерком о Василии Стусе, а заканчивается небольшим – обо мне. Мы, украинцы, умели много выстрадать в концлагерях, но написать об этом было некому. Спасибо еврею Михаилу Хейфецу: ничего лучше о Стусе, чем его очерк, до сих пор не написано. (У нас эта книга тоже издана: вошла в альманах «Поле відчаю і надії». Составитель Роман Корогодский. Киев, 1994. Также: М Хейфец. Избранное. В трёх томах. Очерк о В.Стусе «В українській поезії тепер більшого нема...» в т. 3, с. 137 – 225). В мои руки «Украинские силуэты» попали в конце 1990 года, когда основная часть моих воспоминаний была уже написана и опубликована в ч. 3 журнала «Донбасс» 1990 года, отчасти в 6-м номере «Сельских горизонтов», а прежде всего – в Самиздате.

Ходил вот себе пан Михаил под забором, засунув руки в рукава, бушлат на нём, как на огородном пугале, шапка, как на колу, шаркает штиблетами, даже рукавицы у него из-под швейной машинки выползали, как раздавленные лягушки... «Вы, пан Михаил, – говорил я ему, – наверное, и есть тот самый легендарный Вечный Жид». Там, под забором, и вынашивал он целые куски книг, а потом, где-нибудь присев, быстро записывал.

Здесь, в 19-й зоне, было несколько человек еврейских «самолётчиков»: Михаил Коренблит, Борис Пенсон, уже освободились Михаил Гольдфельд, Лассаль Каминский и Анатолий Азерников. У нас с ними были очень хорошие отношения: недаром в антиукраинских журналах писалось тогда о «союзе трезубца и звезды Давида». Тот союз крепился как на Западе, так и на Востоке – в мордовских и пермских концлагерях. Но к Хейфецу у меня симпатии особые. Едва ли не первым он приветствовал меня добрым словом в 17-м, куда меня привезли на одиночество, живо интересовался украинскими делами, пробовал читать по-нашему и просил меня говорить с ним на украинском языке. Думаю, не только, чтобы изучать его, а и чтобы дать мне возможность выговориться по-своему. Очень сблизила нас акция в защиту Стуса. А тут случилась такая история.

Ещё в 17-й зоне, в Озёрном, у Василия сделали обыск и забрали тетрадь со стихами. В больнице ему объявили, что тетрадь конфискована и уничтожена как не представляющая ценности. В зоне остался у Хейфеца черновик. Что делать? Надо спасать, что есть. Разделить и выучить наизусть – предлагает Хейфец мне и Роману Семенюку. На себя он тоже берёт часть. Но это нелегко. Стихи те тяжёлые, как камни. Не успел я переписать нескольких, как меня вот 9 июля повезли в Киев. И вот в один из первых моих дней в 19-й зоне, в сентябре, Хейфец приносит мне тетрадь стихов, переписанных его куриным почерком, и просит переписать стихи начисто. А потом ещё диктует мне десятка два стихов по памяти. Это – не владея нашим языком.

Вскоре из больницы вернулся Василий со своей тетрадью. Оказалось, что ему «ошибочно» объявили о её уничтожении. Такие же «ошибки» были тогда допущены в женской зоне в отношении рисунков, вышивок и стихов Стефании Шабатуры, Надежды Светличной и Ирины Калинец. Часть уничтожили, а больше поиздевались. Помню, как Стус, Хейфец и Сергей Солдатов ходили тогда к кагэбэшнику полковнику Дротенко добиваться правды по этому поводу, а все диссиденты зоны заявляли протесты.

Василию удавалось из Мордовии отсылать почти все стихи, записывая их сплошной строкой и заменяя отдельные слова похожими по звучанию: тюрьма – юрма, Украина – Батькивщина, колючий дріт (проволока) – болючий світ (мир боли). Чтобы не мозолить цензору глаза «неблагозвучными», нежелательными к употреблению в письмах словами. Той же осенью так и я переписал всю его белую тетрадь в клеточку, страниц на 60, сохранил те стихи до своего освобождения и благополучно привёз их домой 5 марта 1977 года. В той белой тетради было много разночтений. Как филолог-буквоед, я старательно воспроизводил всё, хотя не всегда был согласен с пунктуацией Василия. Дома перепечатал их. Один экземпляр сохранил и принёс мне аж после последнего моего освобождения в 1988 году мой односельчанин Иван Розпутенко. Ещё раньше я от руки переписал их для киевлян и дал тетради Ольге Гейко-Матусевич. Где-то в сентябре 1977 года их изъяли кагэбэшники во время обыска на квартире её отца. Моя же рукопись пропала безвозвратно – среди других, которые я доверил матушке-земле. Эти тексты, считаю, представляют отдельную ценность для текстологов, потому что стихи неоднократно правились и писались совершенно заново, когда автор считал, что они пропали.

Когда он писал стихи? Хотя я жил некоторое время в одном со Стусом бараке и работал почти рядом, но видеть это приходилось редко. Потому что и писать в зоне – дело не совсем безопасное: любой надзиратель может поинтересоваться, что ты пишешь, а то ещё и заберёт «на проверку». Поэтому Стус лишь записывал стихи, а складывались они ему всегда и везде. Это был человек, чей разум работал без передышки. И эта работа мозга была заметна в том, что отдельные слова внутренней речи прорывались наружу. Особенно это было заметно после карцеров, где человеку вольно бормотать себе под нос, где самоконтроль ослабевает. Напряжённое, болезненное, сосредоточенное лицо редко прояснялось, разве что в хорошей компании, да ещё когда спал. Тогда можно было увидеть совсем другого Василия, какого-то даже детского. Казалось мне, этот человек всю жизнь держит себя в железных шорах, заковывает свою утончённую душу поэта в латы воина.

Как-то напел он песню, которая сложилась у него летом 1971 года на Владимирской горке в Киеве в предчувствии своей судьбы, сплетённой с судьбой шестидесятников и всей Украины. Я запомнил мелодию – порывистую, мужественную, – и напел её Василию через много лет на Урале, когда мы были на прогулке в соседних «двориках». «Немножко не так», – сказал Василий, но не поправил, как надо. Кажется мне, что «немножко не так» поёт её теперь Ольга Богомолец. И сёстры Тельнюк – Галя и Леся.

Ещё зеленеют Славутича кручи,

ещё синевою взволнована гладь,

но мимо промчался уж птицей летучей

твой час, твой последний, а дальше – лишь падь.

Ещё небо вглубь, ещё солнце высоко,

но сердце груди не порвёт на куски:

умчались, исчезли прекрасной мороки,

и что-то зовёт тебя, манит в тиски!

Раскрытые выси твои пронеслися,

а дальше – лишь пропасть! И глаз не смыкай.

Ты видишь распутье дороги? Молися.

Ведь ты ещё не воин и муж не пока.

Ещё горбятся гордо Славутича кручи,

но камнем вниз головой рушится мир.

Цепляйся за кручи, как тёрн колючий,

хватайся за небо, как яблони пир.

За далью горизонт, за далью дали,

пока не выгаснет напряжённый день.

Сгребли тополя в высокой печали

твоих калиновых заветных песен.

Ведь уже заслонилась без края чужбина,

и в горестях никнет зелёный размай.

Прощай, Украина, моя Украина,

чужая Украина, навеки прощай!

В 19-м лагере, в селе Лесном, Василий добыл до последнего дня свою «пятилетку», до 11 января 1977 года. Поставили его зачищать на наждачном круге футляры – деревянные корпуса для часового механизма. Новая «профессия» не давалась ему. Гневается, что должен тратить на это усилия, сосредотачиваться, вместо того чтобы работать механически, а думать своё. Наш коллега, тоже филолог, только армянский, Размик Маркосян и я пытались помогать Василию, управившись со своей работой, но Василию нелегко принимать помощь. Однако условия здесь легче, работа разнообразнее, зона большая, колючая проволока не всё время колет глаза. А что самое важное – значительно шире круг людей для общения. Всего здесь было человек 300, где-то половина из нас – украинцы. Примерно треть составляют осуждённые по обвинению в сотрудничестве с немцами во время войны. Далеко не все они в том виноваты: в вине кого власть не сомневалась, тех давно постреляла. А здесь много таких, что стали жертвой милитаристской политики: раз есть международная напряжённость, значит, общество надо «подогревать» изнутри. Вот и вылавливают «врагов»: «предателей» в прошлом и современных потенциальных «изменников родины» – диссидентов. Чтобы другие боялись: о каждом таком процессе расписывали по областным и районным газетам, талдычили о нём по радио, но, в основном, это были кагэбэшные фантазии. Больше всего среди таких заключённых белорусов и украинцев, немало национально сознательных.

Вторую часть «контингента» составляли люди, которые с оружием в руках боролись в 40–50-х годах против советских оккупантов: украинские повстанцы, литовские «лесные братья», эстонцы и латыши. Среди них несколько украинских 25-летников: Михаил Жураковский из Ясени, Иван Мирон из-под Говерлы, Мыкола Кончаковский из села Рудники Николаевского района на Львовщине, Роман Семенюк из Сокаля.

Последнюю треть составляли «диссиденты» разных оттенков: молодые литовцы Видмантас Повилионис, Ромас Смайлис, юный латыш Майгонис Равиньш, армяне Размик Маркосян, Азат Аршакян, молдаванин Джику Гимпу, евреи Михаил Хейфец, Борис Пенсон, Михаил Коренблит, узбек Бабур Шакиров, русские из Эстонского Демократического Движения Сергей Солдатов, украинец, который 29 лет прожил в Великобритании, Николай Будулак-Шарыгин. Под конец года к нам перебросили из Барашево Владимира Осипова, редактора русского христианского журнала «Вече».

Из украинских «диссидентов» в то время здесь были харьковский инженер Игорь Кравцив, который начал украинофильствовать в тридцать лет, чем вызвал подозрение властей. За перепечатку нескольких страниц работы Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?», за несколько телефонных разговоров имеет 5 лет заключения. Игорь был одним из самых интересных собеседников Василия, хотя в чём-то они расходились. Помню, я присутствовал при одном их принципиальном разговоре: Игорь пытался убедить Василия, что ему надо поберечь себя, не быть в состоянии постоянной конфронтации с администрацией, в конце концов, он должен осознавать, что не принадлежит только самому себе: наш народ, может, вон сколько тужился, чтобы родить Василия Стуса, а он возьмёт да и сгинет в очередной голодовке, от которой мог бы удержаться. Сам пан Игорь должен был очень оглядываться на свои тылы, потому что у него постоянно болела голова. Василий же был бескомпромиссен.

Только что из Владимирской тюрьмы вернулся Николай Будулак. Он родом с Винниччины. В 15 лет его вывезли в Германию на работу. Попал в зону британской оккупации и уехал в Британию, где окончил университет в Кембридже. Жил без гражданства, потому что его там трудно было получить, но это не мешало ему разъезжать по Европе по делам своей фирмы. А вот в 1969 году приехал в Москву – и тут вдруг обнаружили, что он советский гражданин, уклонившийся от исполнения воинской обязанности (это в 15 лет, во время немецкой оккупации!) да ещё и шпионит в пользу Скотланд-Ярда. Это стало нужным потому, что из Лондона тогда как раз была изгнана большая группа советских служащих за сбор недозволенной информации. Суд ушёл на совещание – и не вернулся. Через три года Будулаку сообщили, что сидеть ему 10 лет. «Ничего, из-за вас британская королева войну СССР не объявит». Пан Николай свободно владеет английским, французским, немецким, польским, русским, так что у Василия было с кем консультироваться о тонкостях языков, переводя Киплинга, Рильке.

Были здесь украинские диссиденты старшего возраста, как, например, Кузьма Дасив из Борислава. В молодости он тоже побывал на работах в Германии, о чём много рассказывал; Мыкола Гамула и Мыкола Гуцул из Городенки на Франковщине – типичные распространители украинского самиздата. В целом на то время украинские ряды в 19-м поредели: перевезли на Урал Мыколу Слободяна, Петра Винничука, Яромира Микитко; освободились Кузьма Матвиюк, Любомир Старосольский, Григорий Маковийчук.

С особым почтением Василий относился к участникам национально-освободительной войны в Западной Украине, не жалел времени на расспросы. А когда старый гуцул Михаил Жураковский, из Ясени, что возле Говерлы, доставал в воскресенье из торбы свой варган и поочерёдно наигрывал и напевал мелодии, пахнувшие такой дремучей стариной, аж сердце млело: «Але вандруй, вандрівочку, але вандруй, вандруй...» (Но странствуй, странничек, но странствуй, странствуй...), то Василий совсем растрогался и просил деда играть ещё. («Так жалостливо играет на варгане, хоть Господа на помощь зови»).

Младший его земляк Иван по фамилии Мирон (есть такой тип украинских фамилий) тоже отбывал 25 лет. Его схватили в 22 года. Он так и жил со своим законсервированным юношеским уважительным отношением к старшим, чуть ли не обожествляя мать, которая недавно умерла, и избегая разговоров о женщинах. Ещё на вид молодой, а уже прошёл такие невзгоды, что волосы дыбом становились. Без тени гордости рассказывал о восстании в лагерях в начале 50-х годов:

– Мы шли на смерть, женщины под танки ложились, их кромсали гусеницами, но всё-таки сломали мы сталинский концлагерный режим. Поэтому теперь нельзя допустить, чтобы они отбирали у нас одно за другим так тяжело завоёванное право.

Для него, человека глубоко верующего и широко образованного, владевшего несколькими языками, вежливость и интеллигентность была естественной, так что не сомневайтесь, что вот эта история, которая произошла с ним, совершенно правдива, хотя может показаться кому-то невероятной.

Сидел он как-то в секции на своих нарах, обложившись словарями. Заходит заместитель начальника колонии по режиму подполковник Вельмакин (звук «с» со свистом):

– Гражданин осуждённый, вы почему не встаёте и не здороваетесь с начальником?

– У нас первым здоровается тот, кто заходит.

Вельмакин прописал Мирону 5 суток карцера. Заключённый отсидел их, не приняв ни крошки еды, ни капли воды.

Через некоторое время ситуация повторилась – 10 суток. Мирон провёл их так же, спасаясь только молитвами. Он едва вышел из карцера и упал. Его подобрал Михаил Жураковский и выходил. Отпаивал чаем, прижимая язык ложечкой, потому что того языка был полон рот. После этого Мирон как-то будто постарел и перестал играть с ребятами в волейбол.

Мы спрашивали, как это он решился на «сухую» голодовку. Ведь известно, что так можно умереть даже на третьи сутки от обезвоживания организма, от сгущения крови может образоваться тромб, можно отравиться собственными желудочными соками. Что же до обычной голодовки, то необратимые процессы – «самопоедание» организмом менее важных органов – наступают где-то около сороковых суток. Хоть и прекрати голодовку – ты уже всё равно смертник. Недаром же Иисус Христос голодал в пустыне 40 суток. В Священном Писании нет ничего случайного. Впоследствии, в 1980 году, голодали ребята из ИРА (Ирландская Республиканская Армия) во главе с Робертом Сэндсом. Добивались статуса политзаключённого. Но «железная леди» Маргарет Тэтчер была непреклонна. Роберт Сэндс во время голодовки был избран депутатом парламента. Десятеро из них умерли, остальные прекратили голодовку. Меньше всех прожил один – 39 суток, больше всех – 69. Вероятно, в британских тюрьмах условия были несколько лучше, чем в российских карцерах.

Вот Мыкола Кончаковский – здоровенный дядька из Рудников под Николаевом на Львовщине. Он «катает баланы» (брёвна) на пилораме. Помню, как только меня привезли сюда 12 апреля 1974 года, он одним из первых подошёл ко мне, поздоровался, спросил, сколько лет я привёз (о деле спрашивать не принято), по-отечески положил мне руку на плечо и молвил:

– Ничего, пан Василий, отсидите не хуже людей. Я вот уже тридцать пять лет воюю. Как пошёл в 39-м в польские жолнеры, так и поныне. Уже мои двадцать девять лет скоро кончатся.

Как услышал я такое – мои 4 года, казавшиеся очень большим сроком, вдруг съёжились и стали такими жалкими... Впоследствии пан Мыкола рассказывал, что у него есть три могилы: в Польше на обелиске защитников Речи Посполитой, а ещё дважды родня получала весть, что он пал, и справляла панихиды по нему. Досидел пан Мыкола свои 29 лет осенью 1977, вернулся домой и через месяц умер...

Ещё надо упомянуть литовского партизана Людаса Симутиса, который тоже общался с младшим поколением, не боясь преследований.

Вот, пожалуй, и был наш самый тесный круг, который собирался по воскресеньям и по праздникам «на чай», хотя тот чай был лишь предлогом, для отвода глаз надзирателей, которые временами разгоняли подобные собрания, особенно перед акциями протеста и советскими праздниками. Здесь обсуждались все новости, здесь велись интереснейшие беседы, которые сейчас я мог бы разве что заново конструировать, потому что пересказать дословно их не могу.

Я пришёл с этапа очень ослабленным, но, к счастью, осень 1976 года была на удивление грибной. В рабочей зоне повсюду росли опята, под брёвнами и досками – шампиньоны. Я наловчился собирать грибы как никто. Игорь Кравцив чистил их, а Роман Семенюк варил, прячась где-то по закоулкам, которых в этой зоне было много. Не раз мы и «горели» на этом деле, а всё же немного подкрепились на дармовщинку. Потому что пища в столовой была такая, что и вспоминать не хочется. А хлеб был хороший только тогда, когда в зоне сгорела пекарня и нам месяца два привозили человеческий, а не зэковской спецвыпечки. Обычно на те грибы мы приглашали Стуса, Будулака, Кончаковского.

– Хайма,– сказал Василий.– Где-то мне в тех «Газах» вшили зэковский желудок. Только баланду принимает, а человеческой пищи нет.

«Хайма»– это словечко Василия, которое, как он мне в шутку объяснил, должно было сокращённо означать «хай катують чорти його маму» (пусть пытают черти его маму).

Там, за чаем, вырабатывалась наша оценка событий и причин, приведших нас, очередное поколение, получившее название «шестидесятничество», в советские концлагеря. Поскольку я был в нашем кругу едва ли не самым молодым, то, понятное дело, садился за стол всегда с краешку, за что Василий прозвал меня «скраюсид». Примерно так же чувствовал я себя и в шестидесятничестве: будто подскочил и ухватился за более высокую, чем мне полагалось, ступень, да и вишу, свесив ноги и думая, как бы подтянуться, когда сил не хватает. Ведь ведущими деятелями шестидесятничества были люди лет на 10–20 старше меня, из моих сверстников были в лагерях единицы. Мне казалось, что из круга студентов-филологов Киевского университета, которые группировались в СИЧи (Литературная студия имени Василия Чумака, её основателями были когда-то Василий Симоненко, Иван Драч, Тамара Коломиец), многие имели достаточно шансов в 1972–1973 годах быть арестованными, но почему-то «в опричное попал число» именно я. Может потому, что мне повезло на старших друзей, которые все пять моих студенческих лет давали мне читать литературу украинского самиздата, а я, конспирируясь и прикрываясь комсомольским значком (был даже групкомсоргом), давал его читать буквально десяткам своих друзей. И никто меня не заложил, чему потом весьма удивлялся следователь Николай Цимох:

– Почему же мне никто никогда ничего не дал, когда я десятью годами ранее учился в университете на юридическом факультете?

– Потому что я выбирал порядочных людей...

Так что, не появляясь на людях, скажем, на Шевченковских праздниках 22 мая, не особо усердствуя с посещением музея Ивана Гончара, не бравируя вышиванкой (потому что и не имел её), не заводя личных знакомств с «проводом», я тем временем был в курсе почти всех дел движения сопротивления, у меня в руках был почти весь тогдашний самиздат: «Дневник» и стихи Василия Симоненко, «Воссоединение или присоединение» Михаила Брайчевского, «Интернационализм или русификация?» Ивана Дзюбы, «Собор в лесах», «Иван Котляревский смеётся», «Последняя слеза», «На мамин праздник» Евгения Сверстюка, «Бельмо» Михаила Осадчего, блестящие эссе Валентина Мороза «Репортаж из заповедника имени Берии», «Среди снегов», Вячеслава Черновола – «Что и как защищает Б.Стенчук?», «Горе от ума», все пять выпусков «Украинского вестника» и многое другое.

Аресты 12 января 1972 года были для меня тяжёлой драмой: люди, которые были для меня путеводными звёздами, вдруг оказались за чёрным горизонтом. Молчать было невмоготу, но и действовать на их уровне я ещё тоже не мог, тем более что, окончив в том году университет, должен был ехать в село учительствовать. Нигде никого. Что ж, надо потихоньку готовить новое поколение, тем более что перед тобой ещё чистые, нетронутые души, способные воспринимать на веру. Но проучительствовал я всего полгода: в 20-ю годовщину смерти Великого Деспота, 5 марта 1973 года, меня арестовали в селе Ташань Переяслав-Хмельницкого района на Киевщине и скоро присоединили к делу Василия Лисового и Евгения Пронюка. Небезосновательно, потому что весной 1972 я помогал им издать очередной, шестой номер «Украинского вестника», которым была мысль отвести обвинения от арестованных, а также помогал Лисовому изготовить несколько десятков оттисков его открытого письма к депутатам Верховного Совета УССР в защиту арестованных. (Оно опубликовано в ч.8 журнала «Зона» 1994 года).

Чтобы читатель не подумал, что я написал воспоминания о себе, а не о Стусе, пропущу здесь собственное дело, а обозначу лишь самые интересные, общественно важные моменты.

На нашем суде в ноябре – декабре 1973 года прокурор Макаренко изрёк, как он думал, с иронией:

– Это были великие вожди малого движения.

Но он был прав. Небольшой круг одержимых национальной идеей людей, что «выросли из малых, худеньких матерей» (М.Винграновский) после голодомора, войны, репрессий, пробуждённые весенним ветром, повеявшим после ХХ съезда КПСС 1956 года, согретые отцовской рукой Максима Рыльского, – они ещё не развернули большого национально-освободительного движения. Они ещё варились сами в себе, перетягивая нити из 20-х годов через тридцатилетнюю пустыню в своё обворованное настоящее. Они не шли слишком далеко. Хотя и группировались вокруг «Украинского вестника», однако напрочь прогоняли мысль создавать организацию. Подпольных групп на Украине прорастало немало, но ни одна не успевала развернуться за пределы десятка-другого членов, как её арестовывали. Шестидесятники же держались, мне кажется, на личных приятельских отношениях. Евгений Сверстюк как-то обмолвился: «Когда вместе собирается так много таких славных, талантливых, добрых людей, то что-то из этого будет». Но они полагали, что им ещё не время выходить на люди, хотя и прятаться от людей – ещё хуже. Где подполье – там недоверие. Сердцевиной этого круга в Киеве были Иван Светличный, Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Вячеслав Черновол.

В 1970 году начал выходить «Украинский вестник», редактируемый, как теперь известно В.Черноволом. В машинописи, совсем небольшим тиражом. Иллюстрировался фотоснимками. Но враги наши достойно его оценили, потому что понимали, к чему идёт дело. Ходили слухи, что с Иваном Светличным имел разговор сам председатель КГБ УССР В. Никитченко, который сказал: «Мы терпели вас, пока вы не организовались. Теперь, когда у вас есть журнал, а это признак организации, мы должны принять против вас меры». Говорили, что будто бы Никитченко учился когда-то вместе с женой Светличного Леонидой Павловной, относился к Ивану с уважением. Поползли слухи о возможных арестах, о списке на 600 человек. Летом 1970 года Никитченко как слишком лояльного заменили привезённым из Москвы В. Федорчуком. Говорили, что П.Е. Шелест был против него, но и дни Шелеста были уже сочтены: собрать компромата против него самого было ничего не стоит, и он согласился на аресты. Искали повод. Хотя в 5-м номере «Украинского вестника» было заявлено, что издание его прекращается, это не спасло шестидесятников. Поводом для арестов стала, как всегда, политическая провокация.

В конце 1971 года через Прагу и Львов приехал в Киев бельгийский гражданин, член Союза Украинской Молодёжи Ярослав Добош. Как мне стало впоследствии известно от моих однокурсниц, лемкинь из Пряшева Марии Гостовой и Анны Коцур, он встречался с Анной в Праге, она дала ему номера телефонов нескольких киевлян и львовян. Впоследствии в материалах, которые были приобщены к нашему делу из дела Светличного, я вычитал, что тот Добош имел телефонные разговоры и встречи со Светличным и ещё с кем-то прямо в гостинице и на улице. Ничего особенного не говорилось, так что никакого значения Добошу никто не придавал. Анна уже в Киеве дала Добошу фотоплёнку «Словаря украинских рифм», который за долгие годы неволи составил Святослав Караванский. Словарь этот ходил по рукам, несколько кафедр рекомендовали его к печати. Но ведь автор был снова в неволе – следовательно, словарь автоматически становился «крамолой». Впоследствии в прессе он фигурировал как «один антисоветский документ» (см. газ. «Літературна Україна» от 6 июня 1972 г.). Добош возвращался домой под Новый год, его арестовали, обвинили в шпионаже. Он перепугался и порассказал, с кем виделся и о чём говорил в Киеве и Львове. Ксерокопия его заявления была в нашем с Лисовым и Пронюком деле. Если бы она была полностью опубликована (в совпрессе подавали куски в соответствующем толковании), то все убедились бы, какое нелепое дело затеяла кагэбня под командованием Федорчука. Но ничего: повод был. Киев всколыхнул слух: 12 января арестованы Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Вячеслав Черновол, Василий Стус, Зиновия Франко, Мыкола Холодный, Олесь Сергиенко, Леонид Плющ, Василий Захарченко, Леонид Селезненко, Мыкола Плахотнюк... Во Львове Ирина Калинец, Игорь Калинец, Стефания Шабатура, Иван Гель... Назывались десятки фамилий. Газеты «Радянська Україна» и «Правда Украины» 15 января подали сообщение в несколько строк об аресте Добоша, а 11 февраля – в несколько десятков строк, которое заканчивалось примерно так: «За проведение на территории УССР антисоветской пропаганды и агитации и в связи с делом Я.Добоша, арестованы И.Светличный, Е.Сверстюк, В.Черновол и др.». Именно так: «Черновол». А за «и др.» стояли десятки людей, сотни обысков, тысячи вызовов на допросы, увольнения с работы, изгнания из вузов, выбрасывания из очередей на квартиры, недопущение детей арестованных или хоть как-то причастных к высшему образованию... Арестовали Бориса Ковгара. Задержали было Анну Коцур, потом она какое-то время сидела в чехословацком консульстве, будто бы оно было каким-то убежищем после оккупации целой страны... Задерживали и выпускали Ивана Дзюбу, а 18 апреля всё-таки арестовали. 18 мая арестовали Надежду Светличную… «Шпионаж» никому не инкриминировали, только «антисоветскую агитацию и пропаганду», но извиниться публично за это упомянутые газеты до сих пор не считают нужным.

Киев парализован. Я, тогда пятикурсник украинской филологии Киевского университета, переживал те события как личную трагедию. Василий Лисовой, философ, с которым я близко сошёлся, ещё когда был первокурсником, а он аспирантом преподавал нам логику и все эти годы давал мне читать украинский самиздат, ходил аж чёрный. Как-то он попросил меня помочь: есть мысль издать очередной номер «Украинского вестника», чтобы отвести обвинения от арестованных. Я покупал бумагу, что-то куда-то перевозил. Но когда я получил в свои руки весь «тираж» (какой-то десяток оттисков машинописи на тоненькой бумаге) и поехал на квартиру сестры, чтобы вычитать его и разложить – я чувствовал, что вот в моих руках сейчас самое важное, что есть на Украине. Было там сообщение об арестах, подавались краткие данные об арестованных. Дальше шло письмо Бориса Ковгара к следователю КГБ полковнику Даниленко о том, как его, Ковгара, «запустили» в среду шестидесятников, чтобы доносил. Это он некоторое время и делал, но потом, убедившись, что имеет дело с лучшими на Украине людьми, пытался отказаться от позорного ремесла. Но своих «отщепенцев» кагэбэшники наказывают особенно немилосердно: Борис Ковгар просидел десять лет в психушке особо строгого режима.

Весной 1972 года Василий Лисовой сказал мне, что готовит открытое письмо к депутатам Верховного Совета УССР с протестом против арестов. Нельзя, сказал, чтобы все промолчали, кому-то нужно выступить в защиту. Я читал и – без разрешения автора, вдвоём с Петром Ромко – переписал его незавершённый вариант. (Окончательный вариант «Открытого письма к членам ЦК КПСС и ЦК КП Украины» опубликован в журнале «Зона», № 8, 1994 г., с. 125-148). Письмо заканчивалось так: «Добош освобождён, а “дело Добоша” — это уже просто дело, обращённое против живого украинского народа и живой украинской культуры. Такое “дело” действительно объединяет всех арестованных. Но я считаю себя тоже причастным к такому делу — вот почему прошу меня также арестовать и судить». Что и произошло 6 июля 1972 года.

Я снова выполнял технические операции, встречался по этому делу с Евгением Пронюком, с машинисткой. Но письмо не стало тогда достоянием гласности, потому что вместо меня забирать оттиски к машинистке поехал Е.Пронюк. Его задержали в дороге того же 6 июля, а я с тяжёлым сердцем поехал на Переяславщину учительствовать. Ждал я своей очереди восемь тяжёлых месяцев, о которых следует будет когда-нибудь написать отдельно.

Нельзя сказать, будто я не понимал, что являюсь «преступником» против существующего строя, потому что всегда и везде распространял правду о его антиукраинской сущности, чем действительно подрывал его. А всё же меня не покидало удивление: неужели Лисовой, Светличный, Дзюба, Сверстюк, Мороз, Стус, о которых я так много слышал и такие хорошие их произведения читал, да и я вместе с ними – вот мы и есть «особо опасные государственные преступники»? Как у них язык поворачивается такое говорить? Нет, это будто не о нас, это будто сон, это будто за стеклом...

Искренность и наивность наша нам же и вредила на следствии и в суде: мы не умели врать! Даже не сказать правду – и то нам было тяжело. Я был восхищён Евгением Пронюком (до этого я его лишь дважды видел), когда знакомился с материалами нашего дела: длиннющие вопросы, а ответы все одинаковые: «Вопрос понятен, отвечать отказываюсь по этическим соображениям». Ведь речь идёт о нормальном поведении, нормальном поступке и доброй мысли – а их расценивают как преступление! Я немного сетовал на старших, почему же они не научили меня, как вести себя в случае ареста. Но потом оказалось, что они, в большинстве своём, и сами были такими же несведущими. А бандочка-то школу кончала, как нас ломать!

Мы шли с открытой душой к своему приговору, не чувствуя себя преступниками и не умея врать. А правда не казалась нам страшной. Нас обманывали и шантажировали психушкой. Я ужаснулся перед перспективой в свои 24 года стать человекоподобной скотиной и начал кое-что рассказывать. Некоторые из друзей держат на меня обиду. Никто не знает меры своего греха, может, мне предстоит ещё миллион лет чистилища – но пусть они милосердно взвесят, что более тринадцати лет я искупал именно эти грехи, и в час радости простят. Это было ужасное надругательство над нашими нескверными душами.

Когда в декабре 1973 года прокурор В. Макаренко лужёным голосом произнёс: «Подсудимые Пронюк, Лисовый, Овсиенко, вступив в преступный сговор...», я невольно взглянул в зал, не смеётся ли кто? Ведь разве это о нас? Нет, никто не улыбнулся. В зале — лишь деревянные физиономии «спецпублики». Только на бедную голову моего отца сыплются камни непонятных ему слов. Он сидит, ошеломлённый.

Защитник Пронюка Кржепицкий начал свою речь так:

— Все мы, адвокаты, целиком и полностью разделяем тот гнев и возмущение, с которыми товарищ прокурор...

Мой адвокат Гертруда Денисенко перед судом склоняла меня к покаянию:

— Конечно, вы понимаете, что ваша деятельность для Советской власти — что комариный укус для слона.

— Разумеется. За это комара убивают.

Ещё раньше своему следователю Цимоху я, было, упрекнул:

— Неужели вы не понимаете, что творите?

— Ничего, — был ответ, — наше дело нас переживёт.

Не пережило, Николай Павлович. Сдох ваш слон, Гертруда Ивановна. И от наших «комариных укусов» тоже. Эти безбожники не боялись кары Господней, а о позоре, который навлекли на род свой, не думали. Теперь они, наверное, «на заслуженном отдыхе», получают хорошие пенсии от государства, против становления которого яростно боролись. Или строят «правовое украинское государство» вместе с судьёй П. Г. Цупренко, который, осудив нас, стал Первым заместителем Председателя Верховного Суда УССР и был им даже в первые годы независимости. (Умер где-то в 1993 году). Конечно, они ценные специалисты... А я бы не сказал, что они хорошие специалисты. Ведь твердыня, которую они защищали, пала. Так они и Украину завалят! Не призываю на них проклятий и не жажду, чтобы они теперь сидели там, куда они нас упекли, но пусть бы они на старости лет зарабатывали себе на хлеб насущный не юридическим ремеслом, а серпами или молотами. Не бумажными, а настоящими. И пусть люди кивают на них головами и показывают пальцами на их детей. Ибо за грех нужно отвечать до седьмого колена.

Вот атмосфера 1972–1973 годов, когда фабриковалось дело Василя Стуса.

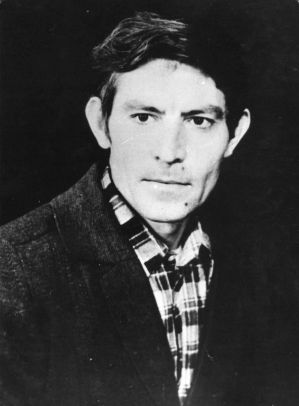

Василь Стус изредка вспоминал отдельные эпизоды своего дела. А как-то показывал снимок, сделанный во Львове на Коляду 9 января 1972 года. Стоит, прислонив голову к косяку. Люди за праздничным столом. Там есть Михайло Горынь, Стефа Шабатура, Ирина Калинец, Любомира Попадюк, Елена Антонив и ещё кто-то. Через три дня Василь, Стефа и Ирина будут арестованы. «Так тогда мне тоскливо было на душе», — сказал Василь. Это настроение передано в «Картинке воспоминания», написанной, вероятно, в Мордовии:

Уже тогда, нырнув в лесную глушь,

ты жадно пил тоску подкарпатскую,

в последний раз его причащаясь

вековечной чуждости, что стекленеет

и ближе не пускает, уж тогда,

споткнувшись на надолбах глинистых,

колючей дрожью бралася нога

и млело сердце... Уж тогда, как вечер

лелеял твоё одиночество феерическое

меж фигурами феерических проходимцев

(тьма уместила в жёлтые колбы воспоминанья

поникшие тягучие фонари) —

предчувствие беды ступало в след

и предостереженье шло вперёд.

Опаскуженное парсунами пьяниц,

развратников, блудниц, приблуд сосущих

и придурковатых земляков,

сей грешный без греха глухой городишко

трясся, качался, будто трясина,

под шёпотом безразличных пустомель,

желая угодить и всем и вся —

каким повеяло на меня холодом

в отчизне этой, ставшей мне чужой,

где край казался сердцем сердца мне,

и стон кровавый горизонт знаменовал!

Не знаю, какой городок посетил Стус, кроме Львова, не Трускавец ли, но эта «чуждость, что стекленеет», «край, что казался сердцем сердца», потому что ещё здесь слышен «стон крови» повстанцев, что для нас, надднепрянцев, свидетельствовало о непрерывности нашей освободительной борьбы («горизонт знаменовал»), указывает, что это галицкий городок, как и вся Украина, выхолощенный репрессиями и оккупированный чужаками.

Мы, надднепрянцы и галичане, сидевшие по мордовиям, сибирям, уралам, имели возможность преодолевать ту отчуждённость, которую нам навязали «приблуды сосущие», разделив нас границами. А весь наш народ нескоро её преодолеет. Даже Левко Лукьяненко как-то говорил мне об этом: приехав на работу в Галичину в 1959 году, некоторое время чувствовал, что этот край для него «будто за стеклом».

Уже тогда, когда твой родной люд —

эти милые, грешные, славные, честные лица —

зашелестели, зашипели разом

над головой твоей, уж тогда,

когда на солнцепёке дорогих окрестностей

ты слышал тревожное бездвижье, а вода

по задубевшим артериям бежала, —

на тебя кони мчались (это он, он! —

вконец сбитые с толку говорили толпы

и жёлтые пальцы тыкали в твою сторону) —

будущее писало наугад

твоё украденное сегодня.

Дурные предчувствия — не суета, ибо слежка за каждым была тотальной, и кто знает, где легче: быть под конвоем или под тайным надзором, когда тебя могут схватить в любую минуту.

Тогда уже,

когда последние строились Святки

(Сочельник был, и коляда, и гомон

детской звонкой коляды),

ты слышал об этом. Когда по незнакомому Львову

шёл наугад, приближая свой час

(вот-вот, вот-вот ты, миг прощанья,

обогнавший встречу), уж тогда,

когда, в надежде на счастливые пожелания,

нас выглядывали сонмы больных из клиники,

а торжественное векопомное пенье

было плотиной для шумных трамваев

и запоздалых прохожих, постиг я:

всё это — одно прощанье непомерное

с землёй, с миром, с вечностью, с бытием.