ВОСПОМИНАНИЯ НЕВЕСТЫ

45 лет назад не стало Александра Григоренко (1938-1962) – талантливого поэта-шестидесятника, узника советских концлагерей. 18 августа он написал мне последнее письмо, которое не успел отправить. На следующий день Саша трагически погиб на Днепре.

Он прибыл ко мне в июле 1962 года из села Бородаевки, что в Верхнеднепровском районе на Днепропетровщине. Встретились в Киеве, куда я приехала с Винниччины сдавать вступительные экзамены в Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко на филологический факультет. Жила у родных тёток и дяди, которые имели собственные дома в Ново-Беличах Святошинского района.

Заочное знакомство с Сашей Григоренко произошло следующим образом. В мае того же года он прочитал в «Літературній Україні» подборку моих стихов с небольшим предисловием Михаила Стельмаха, который доброжелательно поддерживал молодых поэтов. Саша написал письмо-отклик с предложением подружиться. Он попросил также прислать ему фотоснимок и новые произведения, а ещё – встретиться, если я не буду возражать.

Первое письмо от Саши с его стихами произвело не просто приятное впечатление, но и привлекло особой лаконичностью и стройностью мыслей. Стихи трогали откровением, эмоциональностью, художественным мастерством, умением сказать так, что не только в это поверишь, но и удивишься способности разговорить читателя.

Одно из них – «Желанной невесте» – я тут же выучила наизусть, читала его многим знакомым. Оно и теперь звучит проникновенно, неподдельно в патриотических чувствах к Украине.

Ти мене полюбиш не за пісню.

Ти мене полюбиш не за вроду.

Ти мене полюбиш за залізну

Відданість вкраїнському народу.

Бо й для тебе іншої любові,

Відданості більшої нема,

Бо пісенній придніпровській мові

Поклялась у вірності й сама.

Та коли я душу буревісну

Переллю в живе життя твоє,

Ти тоді полюбиш і за пісню,

І за вроду, вже яка не є.

Действительно, я, втайне от всех, сделала свой выбор: да, это – мой парень, идеализируя его за духовное, элегантное, многомерное слово. Со сладким предчувствием я ждала встречи.

Александр прибыл на первой утренней электричке. Меня разбудила тётя Кристина. Я наспех накинула халатик и очутилась перед высоким стройным юношей. Прямые густые волосы, зачесанные назад, черными прядями спадали в разные стороны. Взгляд мягкий и трогательный. Саша был несколько смущён тем, что пришлось рано побеспокоить. Я и сама чувствовала себя взволнованной. Но благодаря подчёркнутой интеллигентности гостя знакомство приобретало обычное, непринужденное состояние. Я привыкала чувствовать себя так, будто мы давно знаем друг друга и к тому же близкие друзья, хотя чувство застенчивости или какой-то нерешительности продолжалось. Даже забыла о том, что гость с дороги. Спасибо, выручила тётушка, пригласив нас к столу.

Когда полностью овладела собой, рассматривала Сашу спокойно, словно отстранённо. Общаться стало значительно легче и проще. О чём бы он ни говорил, всё было не только интересным, но и вызывало органическую потребность слушать. Он касался вопросов истории Украины, литературы, эпохи расстрелянного возрождения, языка и общественной жизни. Это напоминало беседы моего отца, сельского учителя, у которого по вечерам собирались друзья-коллеги пообщаться между собой на разные темы, поиграть в шашки или шахматы. В праздничные же дни в доме звучали украинские народные песни. Часто говорили о голодоморе, повальных репрессиях украинской интеллигенции. Для нас, моих братьев и сестер, те часы становились школой познания жизни. Занимаясь как будто своими детскими играми, мы проникались разговорами старших.

Саша также любил петь. Не закончить песню – это, по его мнению, то же самое, что перекрыть дыхание. У него был приятный голос. Там, где речь шла о любви, он смотрел мне в глаза, будто признавался или хотел что-то выведать, вызвать. При всей моей затаённости эмоций это ему удавалось. Я всей душой тянулась к нему так, как песня из его уст ко мне.

Очевидно, я Саше нравилась. Его письмо, написанное мне в канун его трагической гибели, свидетельствовало об удивительных и неудержимых чувствах. На всю жизнь запомнились самые яркие обороты в нём: «Оленка, так самоотверженно, так самопожертвенно тебя никто не будет любить...»

Я хранила Сашины письма. А когда вышла замуж, мой муж как-то перечитал их. На последнем сделал запись: «Я тебя и у мёртвого отвоюю...». Наверное, чувствовал, что моё увлечение Сашей, несмотря ни на что, продолжалось. Не потому ли и пропали письма неведомо как. Хотя можно назвать и более веские причины их исчезновения. Но это уже будет другая история.

Сашино признание в любви было нежным, почти мечтательным, в то же время глубоким, обдуманным, чистым и светлым, без малейшей похоти: «Даже в мыслях не допускаю чего-либо, что могло бы тебя огорчить. Я берег и буду беречь, как святыню, мои отношения с тобой...»

Однажды, то ли нарочно, то ли на самом деле так рассуждал, он допустил неожиданную торжественность: «Я люблю тебя, как Украину...» После чего следил за моей реакцией. Серьёзно и пытливо, без какого-либо намёка на шутку. Я смотрела на него ошеломлённо, потому что не допускала, что так можно признаваться. Это походило больше на патетику, чем на чистосердечное признание. Саша же окутывал моё удивление нежностью, его взгляд заставлял меня поверить в эти слова. Но в дальнейшем он не прибегал к подобным пассажам. За любовь к Украине он отбывал наказание 19-летним юношей в мордовских концлагерях как «особо опасный».

Встреча с его матерью – Евдокией Сидоровной – состоялась в октябре 1962 года. После того как прошло сорок дней после смерти Саши. Она приехала в Киев, заранее договорившись, где мы сможем побыть вместе, чтобы никого не побеспокоить. Хотели заодно при содействии М. Стельмаха, Д. Билоуса или Пьянова, с которыми я была знакома, «достучаться» до издателей, чтобы всё-таки опубликовать произведения её сына, дать ему вторую жизнь. Знаю, что в те скорбные дни я для неё оставалась Сашиной невестой, о которой он часто ей рассказывал.

Я никак не могла привыкнуть, что Саши нет. Страшная весть о его смерти дошла до меня в конце сентября с письмом папы, который долго колебался – посылать по почте или лучше и самому приехать в Киев и рассказать. Дело в том, что родители Саши не знали, где я живу в городе, а потому его письмо ко мне и сообщение о трагедии отправили на Винниччину к моим родным. Сначала развернула от папы письмо. В нём деликатно предвосхищалось моё отчаяние. Трудно передать и теперь моё потрясение. Перед глазами всё потемнело, перевернулось… С.39: Так вот почему долго не писал?! И позвал тихими последними словами не самим отправленного письма. На четырёх больших страницах – чистые, сокровенные признания в любви, просьба «не нарушать наших святых договорённостей на будущее». На отдельном листке – стихотворение «Омарена мить», которое помню и сейчас.

Стихи Саши легко запоминались. В них – страсть к жизни, боль и стойкость в тяжелейших испытаниях, щемящая боль душевных переживаний, свежесть образов, прекрасная рифма и редкая искренность.

Читала письмо, а душа от тоски рвалась на куски, становилась против тяжкой вести. Может, неправда? Но ведь его мать написала, превозмогая боль и слёзы, что тело сына нашли в Днепре на девятый день. Сама же и опознала по родинке за ухом. В отчаянии закричала и потеряла сознание.

А до этого момента ещё жила в ней надежда, что может и вправду, как утверждали милиционеры, Саша ввёл всех в заблуждение, исчез. Пусть бы лучше так и было. Но не мог сын пойти на такое в то время, когда она находилась в больнице.

Вспомнился день его отъезда – 17 августа. Мы прогуливались по набережной Днепра, ожидая отплытия парохода, на котором Саша должен был отправляться домой, чтобы уже через три дня выйти на работу. Работал строителем в городе Верхнеднепровске.

– Помни, Оленка, – говорил мне, – в следующем году я обязательно буду поступать в Киевский университет.

На речном вокзале зашли в кафе пообедать. Изредка переговаривались, слушали приятную музыку. Именно тогда я впервые услышала полонез Огинского. Глубина чего-то необыкновенного в мелодии повлияла так, что вот-вот могли проступить слёзы. Я встала и направилась к выходу, пообещав быстро вернуться. Следом вышел Саша. Мы снова оказались на улице и продолжали ходить недалеко от пристани. Предчувствие расставания волновало обоих. Чтобы его не углублять, как это бывает между влюблёнными, он прибегал к цитированию некоторых строк из стихов Д. Павлычко, И. Драча, В. Сосюры. А стихи Николая Винграновского читал прямо из сборника «Атомные прелюдии», который достал за два дня до отъезда. Обозначил авантитульную страницу датой, поставил на ней моё имя и фамилию и подарил книгу мне. Примерно через год на ней оставил автограф Винграновский: «Девочке, которая верит в Синюю птицу, в синее небо и в синие глаза — самой удивительной знакомой моей, с уважением». Не помню, по какому поводу мы – Борис Олийнык, Светлана Йовенко, Николай Сом, Пётр Засенко, кажется, ещё кто-то, – собрались тогда на квартире у Владимира Пьянова. Там я рассказала автору об А. Григоренко, о том, что он находился в Дубравлаге с Олексой Резниковым, на что он дружелюбно отреагировал, потому что с Олексой они знакомы, учились в одной школе в городе Первомайске. Я же хлопотала за Сашу, чтобы посодействовать изданию его стихов. Поэтому он в свой блокнот записал, где и у кого они находятся. Не знаю, говорил ли он с Пьяновым на эту тему. Больше мы не встречались. Я выехала с мужем за границу по служебной командировке.

...Итак, Саша развлекал меня стихами, и я быстро прониклась его оптимистическим настроением. С ним в любой обстановке становилось легко, и более всего – интересно. Да, это – мой парень! Мысленно радовалась тому, какое это счастье – иметь рядом такого замечательного и нелукавого человека.

В 15 часов теплоход отплыл от пристани. Саша стоял на его борту, раскинув руки, словно птица. Так он демонстрировал свои объятия ещё издали, каждый раз встречая меня. Пока мы видели друг друга – обменивались взмахами рук.

Безусловно, дни, проведённые с Александром, были прекрасными. Благодарю Бога, что даровал мне счастье таких встреч, дружбу, которая и вправду переросла в глубокие чувства.

Саша был человеком исключительной внутренней красоты, волевой личностью, всегда исполненным духовного равновесия и целеустремлённости. Вспоминая его, невольно появляется ощущение: он будто всё приложил к тому, чтобы сияюще запомниться. В одном из стихов так и написал.

О, тільки б вічно невгамовним

вриватись в людськості життя,

щоби по смерті морем повним

в чиїсь улитись почуття!

Писатель Николай Кучер, который сидел в одной зоне с Сашей, в письме к Евдокии Сидоровне сообщает: «Перед Вами и перед Сашей я чувствую вину, потому что после его гибели (об этом я узнал недели через две) не отозвался к Вам и не приехал на могилу друга не только по несчастью, но и по духу... И вот вдруг в Днепродзержинске покупаю книгу «Вітрила», открываю – и на меня глянули умные Сашины глаза. Мне трудно передать, что я почувствовал в эту минуту... Хотелось плакать и в то же время я радовался, что находится среди живых дорогой для меня человек.

Знаю, Евдокия Сидоровна, что горе Ваше велико, но хочу заверить Вас, что все, кто знал Александра, никогда его не забудут. Он был лучше всех нас. Талантливый, честный, бескомпромиссный и в то же время простой сельский парень...»

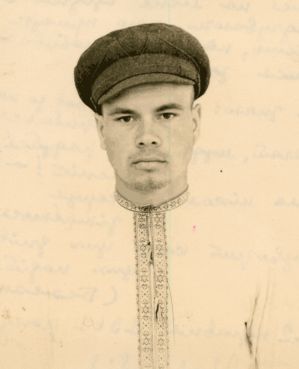

Несколько стихотворений А. Григоренко с предисловием его мамы были опубликованы в альманахе «Вітрила» только в 1967 году. И то уже после того, как она отправила отчаянное письмо Владимиру Пьянову, которому были переданы рукописи и фотоснимок ещё пять лет назад.

...Через день мы с Евдокией Сидоровной выехали в Бородаевку. По приезде пошли на кладбище. На могиле Саши стоял деревянный крест, цвели чернобрывцы и астры, высаженные мамой уже расцветшими. У креста в цветах – портрет поэта в курсантской одежде. На меня смотрели все те же умные ясные глаза. Между нами состоялся безмолвный разговор...

Его родители – Евтух Антонович и Евдокия Сидоровна – рассказали мне обо всех периодах жизни сына. Уже с тринадцати лет Саша писал ладные стихи, лучшие отправлял в газету «Зірка», получал оттуда одобрительные отзывы и советы. Учителя называли его большим мечтателем и романтиком. С пятого по десятый класс он был редактором школьной газеты, хорошо учился. Рано осознал себя поэтом. В седьмом классе мечтал стать художником, в старших классах решил быть военным.

Получив аттестат зрелости, Саша поступает в Васильковское авиатехническое училище. Вскоре понял, что это не соответствует его внутреннему призванию. С детства не любил ни на что жаловаться, а тут не выдержал и написал родителям: «Работа меня не пугает, плохо только, что мало свободного времени, и я вынужден теперь оставить свое любимое занятие – писание стихов. Здесь почти все говорят по-русски, даже некоторые украинцы. Я хочу сохранить чистоту своего языка, не хочу поддаваться русскому влиянию...». Наверное, готовил родных к тому, что военная карьера – не его дело. Он мечтает о филологическом образовании. Через несколько месяцев написал рапорт начальнику училища на увольнение.

Весной 1957 года Саша возвращается домой и активно готовится к поступлению в университет на языково-литературный факультет. Но этим намерениям не суждено было сбыться: военный комиссариат района вручает повестку в армию. Его отправляют на срочную службу в Азербайджан, в город Кусары. В армии пишет стихи на разную тематику, но больше всего – о судьбе Украины, любви к ней. Отправляет их в редакции украинских периодических изданий, по вечерам читает сослуживцам-землякам, чтобы услышать их мнение.

Как были убеждены родители, Саша не знал, что в воинскую часть, где он служит, из Васильковского училища направили тайную депешу, чтобы за парнем внимательно присматривали, мол, любит пописывать неразрешённые вещи... И кто-то, наверное, отслеживал, а потом исправненько донёс в политотдел в/ч 54815, что в стихах Саши доминируют национально-патриотические настроения. Судьба его решается быстро: обыск, арест, следствие, тюрьма, концлагерь в Мордовии. На шесть лет.

Летом 2006 года мы с Олексой Резниковым – писателем из Одессы – побывали в селе Бородаевке, на могилах Саши и его С. 40: матери. В Жёлтых Водах, где сейчас живёт старший сын Григоренко – Григорий Евтухович, похоронен отец – Евтух Антонович. Возложили венок с цветами и на его могилу, чем отдали дань уважения человеку страдальческой судьбы.

В Бородаевке поделился воспоминаниями о Саше пенсионер Сергей Чмиль – школьный товарищ, который также находился на срочной военной службе в Азербайджане.

– Его призвали весной 1957 года, а меня осенью того же года. Служили мы в одном батальоне, но в разных ротах. Иногда встречались, делились новостями, которые приходили из дома. Месяца через три, вижу, ведут Сашу в наручниках двое военных. Он поздоровался со мной: «Сергей, будь здоров, и – прощай! Встретимся не скоро...» Он выполнял при штабе обязанности порученца особо важных дел. Думал, может, что-то не так сделал. От ребят узнал, что в Сашиной тумбочке нашли какие-то стихи, письмо от друга из Харькова, будто бы члена тайного союза молодых литераторов-единомышленников. Я знал, что Саша писал стихи еще в школе. Как только арестовали, у его родителей также провели обыск – сообщали мне родные из дома. Весь сад перекопали следователи. Так ничего и не нашли.

Евдокия Сидоровна показывала мне Сашин аттестат зрелости. По гуманитарным дисциплинам одни пятёрки, троек нет вообще, отличное поведение. Тут же достала справку: «...выдана Григоренко Александру Евтихиевичу..., осуждённому Военным Трибуналом Бакинского округа ПВО 16-17 января 1959 года по ст. 72 ч. І УК к шести годам лишения свободы...». В ней же речь шла и о том, что шестилетний срок заключения сокращён до трёх лет. Это, очевидно, объяснялось хрущёвской «оттепелью». Из исправительного лагеря Сашу освободили 1 октября 1961 года.

И Евтух Антонович, и Евдокия Сидоровна, рассказывая о Саше, дополняли друг друга, гордились его талантом. Но не было утешения их горю. Вот и сетовали, что воспитали сына настоящим человеком, честным, искренним, принципиальным.

От Евтуха Антоновича – человека удивительной судьбы – услышала, как во время Первой мировой войны он попал в австрийский плен. Вернулся оттуда через несколько лет. В 1932 году поручили ему руководить колхозом. Через два месяца за невыполнение государственного плана по хлебозаготовке его репрессировали и отправили в Сибирь. Там и встретил свою вторую жену – Евдокию Сидоровну, семью которой раскулачили. Её первый муж умер в архангельской тюрьме, а двое их детишек в чужой хате опухли от голода. Об этом мать узнала, когда вернулась из ссылки домой, на Полтавщину.

От голода умерла и жена Евтуха Антоновича, оставив сиротами двух деток – Надю и Гришу. За ними ухаживала его старенькая мать. Евдокия Сидоровна заменила сиротам мать. А в 1938 году в новосозданной семье родился сынок, которого назвали Сашей.

Во время Второй мировой войны, в 1943 году, Евтух Антонович попадает в немецкий плен. Возвращается через четыре года. И снова его репрессировали. Более шестнадцати лет вычеркнуто из жизни. О пережитом Евтух Антонович начал писать для потомков воспоминания. Саша знал, что отец взялся за мемуары. Написаны ли они и кто ими владеет сегодня – неизвестно. Возможно, попали во время обыска в КГБ.

Вот так вечерами в моём присутствии родители Саши вели нелёгкие рассказы о нём и о себе – заложниках тоталитарного режима. Речь шла об исключительно мужественных вещах, о каждом в отдельности. Сердце моё разрывалось от невыразимой тоски. Как это, Саша, могло случиться? Почему не берёг себя?

Часто Евдокия Сидоровна возвращала разговоры к нашим встречам с их сыном, к тому последнему неотправленному письму ко мне и к возвращению Саши из Киева в Бородаевку. Тогда он, переступив порог родного дома, радостно воскликнул: «Всё, мама, женюсь!..» Она будто пыталась что-то выяснить, пересказывая содержание Сашиного письма.

– Там, дитя, речь шла о ваших планах на будущее, о чувствах сына к тебе, – и замолкала, рисуя в своем воображении то, в чём, возможно, хоть немного, развеялось бы её материнское горе.

А как-то, взяв мои руки в свои ладони, со свойственной ей сельской вежливостью деликатно спросила:

– Оленка, может, ты носишь в себе Сашиного ребёнка, я буду просить – роди его...

Горячей волной обдало лицо. Вопрос и вправду оказался для меня совершенно неожиданным. Он мог касаться кого угодно, только не меня. Ни моего целомудрия и ответственности, ни Сашиного благородства, который оберегал меня от таких себе легкомысленных «романтических приключений» и даже в мыслях не мог позволить себе «чего-то такого...»

Надо было видеть в её глазах ту надежду, то упование... Я смотрела на неё смущённо и сочувственно, не зная, что ответить. Но в душе пожалела, что этого не случилось: не только в угоду убитой горем матери, но и ради страстной любви к Саше.

О серьёзных планах относительно нашего будущего знал и Николай Кучер, о котором я упоминала выше. В очерке о Саше «Встань, поэт, встань!», опубликованном в нескольких номерах Верхнеднепровской газеты «Приднепровский коммунар» [1993], я прочитала: «Однажды, ранней весной 1962 года, я шёл по улице посёлка Днепровского мимо дома, строительство которого ещё не было закончено. Неожиданно я услышал, что меня просят подождать, а через минуту из дома в запачканной цементом одежде выбежал загорелый на солнце Саша Григоренко. Мы по-братски обнялись, взволнованные неожиданной встречей. Оказалось, что Саше немного повезло: ему сократили срок заключения ещё на один год, и он ещё осенью вернулся в родную Бородаевку. Работает на строительстве, мечтает учиться в Киевском университете. Если не этим летом, то на следующее обязательно подаст заявление. Киев манил Сашу не только университетом, но и столичными поэтами. С двумя поэтами, Николаем Гирныком и Николаем Сомом, он уже переписывается, посылал им стихи и получил благосклонный ответ...

Он рассказал также, что познакомился с молодой поэтессой с Подолья Еленой Задворной. Саше нравились её стихи и она сама. Он намекнул, что, возможно, их знакомство перерастёт в дружбу, а затем и в нечто большее...»

Саша охотно «таскал» меня по музеям Киева. А Днепровские склоны были исхожены нами вдоль и поперёк. Разговоры велись о будущем, о литературе и украинском языке. Кстати, он знал несколько языков – английский, немецкий, французский и польский. На последнем говорил свободно, а вот другие, по его утверждению, требовали лучшего упражнения в произношении. На польском языке неплохо общаюсь и я. Так что иногда мы «подмешивали» в наш родной лексикон и польские слова.

Знаю, что Саша увлекался поэзией В. Брюсова. Обожал её, писал о поэте стихи. С томиком Брюсова я и встретила его впервые во дворе дома в Ново-Беличах. В бунтарски-гневном письме, написанном 18 августа 1962 года и не отправленном по тем же причинам, что и мне, в одну из киевских редакций, Саша уместно вспоминает любимого им поэта: «Прощения за настырность уже не прошу. Без какого-либо неудобства сообщаю, что разгневан, что возмущён вашим поведением в отношении меня, а в таком состоянии сентиментальная вежливость нецелесообразна. Волокита с моими стихами тянется с декабря прошлого года. А кланяться, ставить душу на колени я не буду. В детстве я становился на колени перед иконой (потом отпало), ныне преклоняюсь перед волшебством Брюсова...»

Хотелось бы привести еще один отрывок из письма: «Почему меня не печатают? Неужели мордовские «пятна» тому виной? А? Это наиболее вероятно... Почему это так? Ну, пусть я имею «прошлое», пусть был «неблагонадёжным». Так что ж, повеситься мне, что ли? Ведь я антигосударственных стихов не пишу. Или, может, прибегнуть к гимнам и одам? Да нет же. Я слишком умён и че- С. 41: стен, чтобы только славословить, «как в старые добрые времена». Так что посоветуйте мне, как сейчас мастерятся стихи, то, глядишь, ещё и я когда-нибудь сфальшивлю. Разве мы не тем лыком шиты?»

В этом письме помещено только стихотворение «Горение», довольно совершенное, готовое к публикации в самых требовательных изданиях.

Я несколько раз перечитывала произведения Саши, копии которых прислал мне из Одессы Олекса Резников. Стихи достойны того, чтобы их печатать, пока они окончательно не затерялись в ящиках столов «нерешительных» издателей. Надо собрать всё написанное об А. Григоренко, дополнить новыми воспоминаниями и издать книгу поэта-шестидесятника, который при жизни так и не стал им. Хотя имел бесспорное право на это – за абсолютный патриотизм, за вдохновлённые любовью к Украине стихи, полные печали о её порабощённой судьбе. За то, что большевистско-коммунистический режим отнял лучшие его годы, заклеймив дорогу поэта к людям. В конце концов, за стихи, которые следователи и судьи трактовали как националистические, антисоветские.

Известно, что в рукописном виде где-то затерялись три прозаических произведения А. Григоренко: «Возвращение», «Путешествие в юность», «Весенние желания». Их также нужно отыскать и издать, чем мы отдадим ему справедливую дань. А люди будут знать правду о тех временах, когда наибольшим притеснениям от тоталитарного режима подвергались лучшие сыны и дочери Украины.

В моей домашней библиотеке есть приобретённые Сашей в Дубравлаге тома И. Франко, Л. Украинки, М. Коцюбинского, А. Стороженко, С. Васильченко, П. Грабовского, 4-томный словарь Б. Гринченко с пометками на авантитульной странице «Григоренко Александр, 14-й, 3-й лагерь (Мордовия)». Евдокия Сидоровна хотела подарить мне все книги, которыми пользовался её сын. Я взяла на память лишь несколько. Чтобы каждый раз ощущать Сашино прикосновение к ним, что-то сокровенно нежное и волнующее воскрешать в своей памяти, известное лишь нам обоим. Встречи с Сашей Григоренко – как вспышки яркой звезды. И не потому, что их сопровождает такое трагическое завершение. Совсем нет. Как бы лучшими словами передать его удивительность! А впрочем, возможно, и не нужно. Ведь есть его поэзия, сохранённая добрыми людьми. Там и найдём, и почувствуем полную картину Сашиного бытия со всеми чувствами к миру, в котором не всегда ему было уютно.

Вспоминая А. Григоренко, чётко представляю каждую черточку на его лице, добрые, умные глаза и улыбку. Слышу, как звенят в сердце Поэта удивительные струны вдохновения и большой любви к жизни.

Елена ЗАДВОРНА-ГАЛАЙ,

учитель украинского языка

и литературы лицея № 157 г. Киева

Александр ГРИГОРЕНКО

ХОЧУ

Я хочу, сонце щоб світило,

Я хочу, вітер щоб зітхав,

Я хочу, струни щоб дзвеніли,

Щоб дзвону спів не затихав.

Щоб серце чуле і тривожне

Було у кожного з людей,

Щоби зробити було можна

З дорослих грішників – дітей.

Щоб совість щира, незрадлива

Суддею кожному була,

Щоби ніколи кривди злива

Ростків добра не залила.

Хай вільно будуть дихать груди,

Хай щастя ллється із очей,

Ніколи хай не будуть люди

Тіснить подібних їм людей.

25.05.59 р.

МАТЕРІ

Рідна мамо, плач душі моєї

Ти одна лиш в змозі зрозуміть,

Як щодня бажаю я зорею

В рідний край з неволі полетіть.

І щодня душа моя ридає,

Хоч в очах нема ані сльози.

І щодня вразливо відчуваю

Над душею темний гніт грози.

Боляче дивитись на наругу.

Боже! Кривдять брата без жалю,

Кров’ю серця ллється моя туга,

Бо чесноту, нене, я люблю.

Рідна мамо, ти мене не бачиш,

Та мої прогірклі сумом дні

Ти відчуєш серцем і заплачеш –

І в той час полегшає мені.

18. VIIІ/60 р.

ЩОДЕННО

Дні потихесеньку чвалають,

Здається, краю їм нема.

О, швидше, дні, – я тут конаю,

Там руки матінка лама.

Вже недалеко заповітний

Мій день останній, перший день.

О, скільки в серці зійде квітів,

О, скільки вирине пісень!

Але як тихо дні чвалають,

Повільно як минає час.

І думка чадом нависає,

Що ти давно уже погас.

16. VII. 61 р.

ОЛЕКСІ РІЗНИКОВУ

В краю чужім звела нас доля,

Мабуть, для того, щоби ми

Сказали людям правди голі

Й самі зосталися людьми.

І ми йдемо шляхом чесноти,

Йдемо без гімнів і без од,

Щоб нам не міг очей колоти

За лицемірство наш народ.

У світ письменства, світ строкатий

Ми переступимо поріг

І мусим те удвох сказати,

Чого до нас ніхто не зміг.

Щоб наше серце променисте

До читача могло дійти,

То мушу я творити змісти,

Творити форми мусиш ти.

Слова незвичні, дивні теми,

Не чута досі гострота –

Хай все це з віршу, із поеми

У душі людські заліта.

І як би деякі не злились,

Нам будуть слати і хвали,

Бо, друже, так уже судилось,

Щоб ми поетами були.

Та не забудь, що в дні похмурі

Звела нас доля, щоби ми

Були в своїй літературі,

Крім всього, чесними людьми.

21. VII. 61 р.

ДРУГОВІ ПАВЛОВІ ФЕЛЬЧЕНКУ

Як хороше, що б’ється десь на світі

Таке гаряче серце, як твоє,

Яке добру й чесноті геть відкрите,

Якого зрада ввік не обів’є!

Як хороше, що ти існуєш, друже,

Що козаками прадіди були,

Що в нас проснулась воля їхня дужа,

Що ми від них по духові орли.

СПІВВ’ЯЗЕНЦІ

Я не знаю, хто ти, що ти, звідки,

Ти не знєш, в’язенко, мене.

Та – життя пощербленого свідки –

Ми з тобою думаєм одне.

Із чийого роду ти – не знаю,

Та твій «добрий ранок» розказав,

Що тебе взяли із того краю,

Де блакить, біленькі хати, став.

І з бентежним серцем, з хвилюванням

У тобі побачив я сестру.

І сказав, що днів цих безталання,

Зустрічей із серця не зітру.

Від предивних марень весь я тану,

Що ж, нехай і табір – не біда,

Може десь за зубцями паркану

І моя страждає Сигида.

6. VI. 61 р.

Елена Задворна-Галай. Воспоминания невесты // ж. «Українська культура», № 8 (971), 2007, август. – С. 38–41. (Также подборка из шести стихотворений).

Снимки 2.05. 1958 в армии; 22.05.1961 в неволе.