Андрей ОХРИМОВИЧ

ИЗ КОГОРТЫ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

«Сучасність», № 12 (380), 1992. – Декабрь. – С. 129–136.

19 июня 1992 года умер Вениамин Кушнир, один из самых культурных художников в широком значении этого слова, характерный шестидесятник, из тех, что не кривили душой, не приспосабливались, не предавали своих идеалов. Когда волна репрессий и террора 70-х годов заглушила культурно-художественную жизнь на Украине, он, как и многие другие люди творческого труда, уединился. С этого начинается драма художника перед лицом жестокого глухонемого времени, которое для него, несмотря на все перестройки и лозунги, длилось до последнего дня жизни. Союз, который возглавляли маститые конъюнктурщики, потеряв надежду переманить художника в свой лагерь, со знанием дела взялся за травлю. Вот характерный случай. Когда в 1982 году Кушнир подал на художественный совет глубокое и с пластической стороны безупречное полотно «Довбуш», оно было отклонено с предельно идиотским аргументом: «А в кого они стреляют?» То ли из-за обстоятельств, то ли по инерции, ситуация и сегодня мало в чём изменилась.

Цель публикации состоит в том, чтобы напомнить широкой общественности о выдающемся художнике и гражданине, который со спокойной совестью мог бы сказать о себе: «Мы просто шли; у нас нет зерна неправды за собой».

Родился Кушнир 7 января 1926 года в селе Рудка, Каменец-Подольского района.

Рисовать начал с раннего детства. Сначала перерисовывал из книг, позже, во время войны, познакомился с профессиональным художником. Тот брал его с собой на этюды, давал краски, кисти. Некоторые работы с того времени сохранились. Свидетельствуют они о незаурядном природном таланте юноши.

Путь в искусство довольно запутанный. Отец был портным, поэтому и сына отдал на выучку в швейную мастерскую. Не отсюда ли крепко скроенные композиции художника. Как бы там ни было, а Кушнир всегда мог себе что-то сшить. Часто шутил: «Если бы я стал портным — то был бы большим человеком».

Портновская карьера обрывается призывом в советскую армию, где из него пытаются сделать военного фельдшера. Через полгода, правдами и неправдами вырвавшись из героических рядов, пробует себя на физическом факультете КГУ, затем поступает в политехнический. Крепко зацепился лишь во Львовском художественном институте. Часто вспоминал однокурсников, общежитие, в котором жили по двадцать человек в одной комнате.

Из разножанровой литературы мы знаем о нелёгкой жизни художников. Но вряд ли приходилось Ван Гогу, сидя в каком-нибудь парижском кафе, думать, скажем, так: «…хм, Сезанн, а он случайно не стукач?..» Среди двадцати обитателей комнаты в общежитии обязательно такой был, не могло не быть. Уже сам этот факт сковывал движения, мешал нормальному развитию. Племя молодое, незнакомое, познакомившись, прибегало к эзопову языку; споры, в которых должна рождаться истина, редко когда выходили за рамки дозволенного… Но Львов, несмотря ни на что, оставлял за собой прерогативу духовного Пьемонта Украины. Тем более что в окрестных лесах ещё звучали очереди повстанческих пулемётов. Этюды в горах тогда дорого могли стоить. Однако, несмотря ни на что, он с приятелем-горцем ездит по сёлам, много рисует, участвует в гуцульских гуляньях. На одном из них наблюдает драку: жестокую, страшную, но интересную своим неожиданным примирением и ритуальным арканом. Именно здесь, в Карпатах, ищет и находит духовные корни народа. В одежде, говоре, обычаях, архитектуре, иконописи… Словно археолог, из черепков воссоздаёт целое, и в этом целом, усмотрев культурное тело Киевской Руси, видит непрерывность национального бытия, которое в зависимости от обстоятельств то затихает, то проявляется с новой силой, но никогда не прерывается окончательно. Гордые гуцулы, из которых тёмная, страшная сила сделала колхозников, почувствовав вдруг зов крови, срывают с себя личину обыденности и, сплетясь в боевом аркане, застывают на полотне мастера, становятся метафорой, зафиксированной сутью, самими собой.

На какое-то мгновение ему кажется, что зачёты по истории партии — не что иное, как кошмарный сон, а действительность — вот она: Русь Даниила Галицкого. Но сон прошёл, и он снова бродит по дождливому Львову, стараясь не смотреть на кровавые ленты коммунистических лозунгов.

Во Львове Кушнир формируется как художник и гражданин. Несмотря на дискомфорт политических реалий, там сохранилась национальная культурная среда, доминирует украинский язык, да и сама архитектура старого города каждым своим изгибом будит мысль, воспитывает эстетическое чутьё. Именно там он ощутил всю тяжесть ответственности за судьбу нации. Выражение «если не я — то кто?» становится его кредо.

Как художник он эволюционирует в рамках Львовской реалистической школы, адептами которой были Манастырский, Труш. Влияние последнего чувствуется в ранних работах Кушнира. Позже он выработает свой, ни на кого не похожий стиль, а пока что, подняв воротник старенького пальто, ходит на выставки, часто бывает в оперном, но чаще на товарной станции, где, разгружая вагоны, пополняет скудный студенческий бюджет.

В 1953 году, блестяще выполнив дипломную работу «Богдан Хмельницкий с войском», Кушнир покидает Львов. Причина — не прописывают. По приглашению своего однокурсника едет в Днепропетровск, где в течение двух лет преподаёт в художественном училище, активно участвует в выставках. В 1954 году вступает в Союз художников. Переехав в Киев, долго мыкается без квартиры, без мастерской. Денег хватает разве что на пирожок и воду с сиропом. Но, как бы там ни было, молодость, энергия, вера в себя компенсируют все невзгоды.

— Был он тогда, — вспоминает Галина Петровна Кушнир, жена художника, — энергичный, весёлый, красивый. У него было много друзей. Очень любил музыку, особенно классическую. Часто посещал филармонию, концерты под открытым небом. Да и рисовал он всегда под музыку.

С 1959 года Кушнир работает в коллективной мастерской в трапезной Лавры. Тогда же пишет «Трембиту», «Плотогонов», «Лесорубов», «Красные маки». Язык этих полотен символичен, с глубоким подтекстом, их можно рассматривать и как проявление архетипа, и как сознательное погружение в глубины традиции. Анализируя работы Кушнира под этим углом зрения, вспомним, что творчество, по Юнгу, заключается в воспроизведении вытесненных в архаическую эпоху впечатлений и сводится, по сути, к репродуктивной деятельности. Коллектив (нация) через отдельную творческую личность воспроизводит свой эстетический, моральный, религиозный опыт, но уже на уровне символа, метафоры. Нечто подобное мы видим в «Плотогонах», где воспроизведено одно из древнейших занятий гуцулов. Здесь нет ни одной детали, которая бы привязывала действие к конкретному времени. Река, по которой плотогоны сплавляют лес, сама является временем. Картина, кроме многоэтажной семантики образа, имеет высокую пластическую самодостаточность. Благодаря внутренней экспрессии и крепко сбитой композиции, она, несмотря на традиционную манеру исполнения, воспринимается как вещь абсолютно современная.

Но вершинным достижением Кушнира в этот период стала «Трембита». Ракурс, диагонали трембит, тревожное, экспрессивно написанное небо, колорит, трёхфигурная композиция (это глубоко символическое число художник использует очень часто) достигают здесь полной гармонии. Полотно вызывает прямые ассоциации с шевченковским «...да добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить...». Странно, но при всей крамольности содержания оно репродуцируется и тиражируется в официально изданных открытках.

С Шевченко, кроме общей ненависти, его роднит нежное отношение к женщине, культ мадонны. Отсюда, видимо, мягкий лиризм «Красных маков». Эта вещь наводит на мысль о потерянном рае душевных человеческих отношений и гармоничного сосуществования с природой. Кушнир воспринимал жизнь как очень трепетную и нежную субстанцию. «Это праздник во Вселенной», — часто повторял он.

В целом же шестидесятые годы богаты и на впечатления, и на дружбу, и на предложения. Официальные художники пытаются переманить его в свой лагерь, предлагают рисовать на так называемую современную тематику. «Тогда бы вы быстро пошли вверх», — заискивают они. Перед ним же возвышаются другие вершины, на которых виднеются фигуры Гоголя, Шевченко, Микеланджело… Высоко поднятая планка исключает любые поблажки к себе. Много рисует, читает, открывает новые литературные имена (благо политический ветер потеплел и что-то всё-таки выходит). Настольные книги: Библия, Кобзарь, Сковорода. Круг общения: Симоненко, Сверстюк, Заливаха, Светличный, Горская, Танюк… Споры, разговоры, в центре которых прошлое, настоящее, будущее Украины.

В 1962 году Кушнир становится одним из самых активных членов Клуба творческой молодёжи. На блестяще организованных вечерах вместе с другими пропагандирует украинское искусство, забытые имена, классику. Начитанный, с философским складом ума, он обо всём имеет оригинальные и глубокие суждения. На эти же годы приходятся наибольшие материальные блага. Сначала получает мастерскую на ул. Филатова, а затем и однокомнатную «хрущёвку» на ул. Дашавской. В мастерской всегда кто-то есть, всегда спор, в котором вместе с истиной часто рождается новый человек. Многих отвоевал он для украинского искусства, разбудив национальный ген. Не последнюю роль играет Кушнир в духовной эволюции выдающегося украинского художника Афанасия Заливахи, который вначале находился в силовом поле русской культуры. Глубокий ум, талант, врождённый аристократизм делают Кушнира одним из самых влиятельных идеологов шестидесятничества.

14 декабря 1963 года умирает Симоненко. На похоронах весь цвет национального движения. Там же кагэбэшники. Фотографируют, записывают речи. Появляются первые признаки слежки. В мастерской и на квартире Кушниры находят чужие окурки, вокруг крутятся неожиданные приятели с ультрарадикальными разговорами. Тем временем кремлёвский вождь, впав в маразм, лупит башмаком по трибуне ООН, материт литераторов, сажает кукурузу, а его лохматобровый преемник — «националистов», творя тем самым свой вариант Интернационала за колючей проволокой.

— Первые аресты приходятся на сентябрь 65-го года, — вспоминает Галина Петровна. — Мы были тогда в Карпатах. По дороге заехали к Заливахе. Вместе гостили у художника Михаила Фиголя, где, как стало позже известно, нас через окно сфотографировал кагэбэшник. Из Карпат возвращались через Ивано-Франковск. Приходим к Заливахе — двери опечатаны. Спрашиваем соседей — никто не хочет говорить, пошли в домоуправление — «обращайтесь в милицию», и только Фиголь сказал нам, что Афанасий арестован. Тогда же посадили Горыней и Осадчего. Всё это как-то подкосило Вениамина. «Почему Афанасия посадили, а меня нет», — переживал он.

«Гуманизм» хозяев жизни, явно подбитый утончённым садизмом, попадает в цель. Кушнир оказывается в двусмысленном положении. Он, считавший себя самым виновным перед властью, — на «свободе», тогда как друзья — там. Этого для него достаточно, чтобы всерьёз думать о самоубийстве.

Оставшись в большей «зоне», Кушнир обречён на искалеченное общение с такими же, как и сам, поднадзорными. Те же, кто сломался, при встрече переходят на другую сторону улицы. Экстремальная ситуация всё расставила по своим местам. Болтливых псевдогероев швырнула в яму позора и самобичевания, героев упаковала за решётку, Кушнира — в замкнутое пространство мастерской, под окнами которой регулярно дежурят филёры.

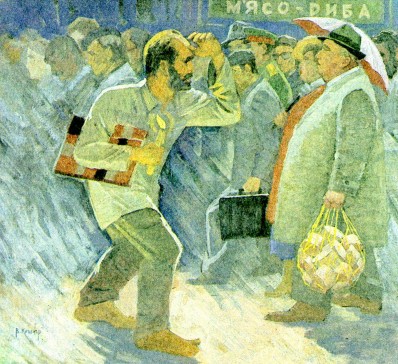

Вокруг него с авоськами в руках и колбасными темами на языке снуют марионетки, персонажи винничуковского «Крысограда». «Сон разума рождает чудовищ» — подписал Гойя свои «Капричос». Кушнир же пишет «Изнасилованную Украину». Жадную и похотливую кодлу он переносит на полотно на этот раз в более абстрактной форме. Бродяги и оборотни всех времён прямоугольно-агрессивной массой наваливаются на беззащитную, объёмно решённую женщину — Украину. Доминанта чёрного цвета, экспрессивность ломаных линий, брутальная лавина морд почти не оставляют надежды и дают исчерпывающую информацию о состоянии художника в то нелёгкое время. Созвучен этому полотну эскиз автопортрета. Художник рисует себя на фоне людского потока, навьюченного продуктами и туалетной бумагой. Собственно, это уже не люди, а ходячие желудки. Босой, с рубашкой навыпуск, левой ладонью он защищает хрупкий огонёк свечи. Параллель с Диогеном, который в Афинах средь бела дня с фонарём в руке искал человека. Тогда же появляется «Кобза», одна из лучших работ Кушнира. Плотно вылепленная фигура кобзаря на переднем плане и почти призрак распластанной в порыве, написанной красным казацкой конницы, создают ощущение ирреальности действия, мистический эффект. Вспоминаются кони в «Тенях забытых предков» Сергея Параджанова, — возможно, они появились не без влияния Кушнира, в мастерской которого бывал кинорежиссёр.

Природный мыслитель, Кушнир не может обойти образ Сковороды. Почти десятилетие работает над вариантами картины. Когда окончательный был найден и перенесён на полотно, неизлечимая болезнь подкосила мастера. Нам остались только композиция на холсте и первый подмалёвок. Оригинально подходит Кушнир к теме Шевченко, который всегда актуален, всегда на острие времени. Облачённый в белую тогу патриция, он предостерегает «И мёртвых, и живых, и нерождённых ещё…» от плебейства. Народ без аристократии духа — не что иное, как банальная толпа.

Интенсивно работая над своими полотнами, Кушнир не забывает о друзьях. Ведёт переписку, посылает книги, думает о том, как бы увидеться с ними. Наконец, выпросив в Союзе командировку в Москву, пренебрегая собственной безопасностью, едет в Мордовский лагерь, чтобы через колючую проволоку хоть несколькими словами перемолвиться с ребятами. Там его задерживают, обыскивают и, прицепив «хвост», отпускают. В Москве художника преследуют «архангелы»: «Гражданин в кепке, остановитесь!». Оторвавшись от преследователей, счастливо возвращается в Киев. Счастье, правда, относительное. Гайка, и до того крепко закрученная, дотягивается окончательно. Его не допускают на выставки и тем самым загоняют в финансовый тупик. Союз, если и покупал картины, то старался засунуть их как можно дальше от людских глаз. Таким образом три полотна — «Матери», «Невеста», «Праздничный день» — оказываются: первое — в Золотоношском ПТУ, где им во время ремонта затыкают окна и впоследствии забрасывают на чердак; второе — в Онуфриевском райкоме партии, под конвоем многочисленных, бездарно намалёванных вождей; третье — в сельском клубе на Каменец-Подольщине. Все они требуют реставрации. К сожалению, вызволить картины удалось лишь после смерти художника.

Обструкция, несмотря на перестройку, продолжалась до тех пор, пока в Союзе верховодили Лопуховы и Шаталины. И это имело свою, так сказать, логику, к этому внутренне художник был готов, тогда как контакты с идеализированным западным миром оставались неизведанной землёй. И вот два года назад в мастерскую наведался некий респектабельный человек, организатор выставок, разноплановый бизнесмен или, как говорят о нём обманутые художники, многопрофильный мошенник, украинец из Чикаго. Поговорив с Кушниром и оставив расписку, забрал с собой девять первоклассных полотен. Ни обещанных денег, ни бизнесмена, ни картин с тех пор никто не видел. В семье, как говорится, не без урода.

К сожалению, при жизни у художника не было ни одной персональной выставки.

А без собранных вместе, хотя бы в хорошо изданном альбоме, лучших работ художника нечего и думать о полном понимании этой неординарной в украинском искусстве фигуры.

Хочется верить, что со временем будет осуществляться государственная программа возрождения и защиты украинской культуры. Или по крайней мере появятся культурные люди с достатком, некие украинские Третьяковы, с помощью которых, дай Бог нашему теляти волка съесть, вырастет у нас что-то вроде национальной галереи, где нашли бы своё законное место и Архипенко, и похищенный «старшим братом» Малевич, и художники-шестидесятники, среди которых Кушнир — звезда не последней величины.