Олекса МУСИЕНКО. Шестидесятники: откуда они?

(Литературная Украина. – 1996. – 21 ноября. – С. 6).

В СУДЬБОНОСНУЮ ПОРУ так называемой «хрущёвской оттепели», когда на планете бушевала «холодная война», далёкое зарубежье ошеломила новость: в изолированном от мира «железным занавесом» СССР вспыхнул духовный бунт против постсталинского тоталитаризма, названный позже движением сопротивления шестидесятников. Однако никто даже из самых маститых советологов не мог осознать, что это за общественный феномен, кто они, эти отчаянные молодые бунтари, откуда взялись, насколько реальную угрозу они представляют для коммунистического режима, какие силы таятся за их спиной. К сожалению, и после бесславного распада лагеря социализма проблема шестидесятничества должным образом не осмыслена и не вписана в контекст новейшей истории. Только при условии тщательного и беспристрастного изучения идейно-политического становления самых активных участников этого массового движения можно дать исчерпывающий ответ на многочисленные вопросы. С этой точки зрения немалый интерес представляет и жизнеописание одного из основателей движения сопротивления шестидесятников в Украине Бориса Марьяна, чей талант яркого поэта и романиста, переводчика и публициста был загублен в постбериевских гулагах.

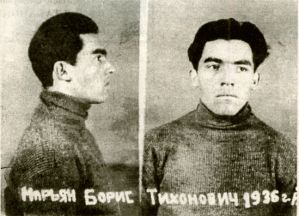

Родился Борис Тихонович Марьян 27 сентября 1936 года в с. Красногорка Тираспольского района бывшей МАССР. Как написал он в автобиографии, «родители мои по национальности молдаване. Работали в колхозе со времени его основания. В 1944 году отец был убит при бомбёжке, а я с братом и матерью продолжали трудиться в колхозе. Моя старшая сестра Анна в 1947 году закончила учительский институт в Тирасполе и была направлена работать преподавательницей в с. Тараклию Кайнарского района. В 1948 году после того, как старший брат уехал служить в армию, я и престарелая мать переселились в Тараклию к сестре, где я и окончил 10 классов...»

Не поведал Борис в этой автобиографии того, что с малых лет проявил немалую тягу к литературному творчеству, регулярно печатая в местной периодике свои поэтические пробы, чётко определил будущий жизненный путь — работа в прессе. Но где он мог получить необходимые знания, если в то время ни в одном из молдавских вузов не существовало факультета журналистики? К счастью, судьба ему ласково улыбнулась.

В 1953 году приказом министра культуры СССР № 1343 от 30 июля по примеру Московского государственного университета им. Ломоносова в Киевском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко на базе отделений журналистики, функционировавших при филфаках Киевского и Харьковского университетов, был открыт факультет журналистики с утверждённым контингентом приёма студентов на 1-й курс в количестве 100 человек. Итак, успешно сдав вступительные экзамены в Кишинёвском университете, Б. Марьян послал ходатайство в Москву о переводе его на обучение в КГУ. Согласно приказу министра культуры СССР за № 623 он был зачислен на 1-й курс факультета журналистики КГУ им. Т. Г. Шевченко вне конкурса от Молдавской ССР с предоставлением места в студенческом общежитии.

Как и выходцам из других союзных республик, учиться Борису в Киеве было ой как нелегко, поскольку на факультете все предметы (кроме географии СССР и, конечно, русского языка и литературы) преподавались на языке коренной нации. Однако с помощью однокурсников он успешно овладел украинским языком, старательно изучал историю и культуру братского народа и вообще отличался сосредоточенностью, любознательностью, трудолюбием. Его не привлекали ни рюмка, ни «резанье» в карты, ни амурные соблазны. Всё внелекционное время Борис проводил в университетской читальне за книгами и конспектами. Поэтому вполне закономерно, что уже после первого семестра обучения он стал круглым отличником.

В повседневной жизни Боб, как ласково прозвали его однокурсники, был весьма коммуникабелен, остроумен и жизнерадостен, имел немало друзей, однако никто из них сном-духом не ведал, что этот семнадцатилетний посланник солнечной Молдавии привёз в столицу Украины солидную творческую наработку, ежедневно создавал новые стихи и рассказы для детей, работал над завершением исторической драмы «Александр Лэпушняну». К тому же вёл дневник, на страницах которого стремился осмыслить события, о которых узнавал из привезённой студентами-румынами иностранной прессы.

О Борисе Марьяне в полный голос заговорили не только на факультете, но и во всём университете после XX съезда КПСС. Точнее — после того, как в мартовский морозный день 1956 года сорванным с лекций студентам представителями Сталинского райкома партии был зачитан в актовом зале КГУ четырёхчасовой доклад тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва на закрытом заседании делегатов съезда в ночь с 24 на 25 февраля. Из него предстал образ «продолжателя дела Ленина», «отца всех народов» Сосо Джугашвили — Сталина, образ семинариста-недоучки, патологического человеконенавистника, кровожадного монстра, с сатанинской жестокостью истреблявшего миллионы соотечественников, лишь бы только удержаться у партийного и государственного руля. Для некоторых из престарелых университетских «столпов», которые под солнцем сталинской конституции достигли высоких ступеней академической карьеры, тот мартовский день 1956 года стал чернее самой чёрной ночи, а в то же время сотни юных студенческих сердец забились в щемящем предчувствии новой эры в жизни закованных в кандалы народов красной империи.

Как справедливо отмечал позже один из идейных вождей шестидесятников Иван Свитлычный, «у многих из нас сразу после XX съезда было много наивного, розовощёкого оптимизма, телячьего энтузиазма, много иллюзий, построенных на песке; многим казалось, что все проблемы народной жизни решатся одним махом, и нам ничего не остаётся, как с высоко поднятыми знамёнами торжественно маршировать к коммунизму».

Но жизненные реалии очень скоро остудили горячие головы доверчивых романтиков. Несмотря на дозированное прохождение по партийной вертикали отдельных положений хрущёвского доклада и постановления пленума ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», в СССР практически всё осталось по-старому. Как и раньше, в ленинском мавзолее на Красной площади с почётным караулом оберегался саркофаг с забальзамированным Иосифом Виссарионовичем, как и раньше, кремлёвские кресла компартийного ареопага преспокойно грели своими задницами одиозные сталинские приспешники Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Микоян, на чьей совести кровь миллионов невинных жертв, а вот ни одного открытого, показательного судебного процесса над ежовско-бериевскими палачами, над членами всевозможных «двоек» и «троек», которые по списку штамповали смертные приговоры, ни в одной из советских республик не было устроено. Естественно, что у честных людей возникал вопрос: почему?

Удивляли и другие парадоксы хрущёвской «оттепели». Ещё до XX съезда КПСС начала работать специальная комиссия для пересмотра судебно-следственных дел сталинского кривосудия, и из концлагерей и спецпоселений в отдалённых краях стали возвращаться на «материк» единичные уцелевшие мученики большевистских репрессий. Но если к белым медведям их отправляли с конвойной «свитой», то домой они добирались, так сказать, в частном порядке. Никто из представителей властей их не встречал, никто публично не просил прощения за исковерканную жизнь, вчерашним «зэкам» втихомолку предоставляли какой-никакой приют, оформляли мизерные пенсии и... забывали. И не было случая, чтобы кого-то из реабилитированных возвращали, хотя бы для приличия, хотя бы на неделю-другую, на должность, которую он занимал до ареста, и снова возникало это проклятое: почему?

На десятки и десятки вот таких «почему» не могли получить ответа сознательные граждане Украины. Даже самым аполитичным из них бросалось в глаза, что в республике, кроме словесной шелухи, не происходит никакой десталинизации. Как и во времена культа личности, на страницах журналов, с разных трибун обливались идеологическими помоями не только такие выдающиеся исторические фигуры, как М. Грушевский, В. Винниченко, А. Шумский, но и деятели культуры «расстрелянного возрождения». В декабре 1953 года в газетах промелькнуло куцее сообщение о расстреле в упряжке с «агентом иностранного капитализма» Берией министра внутренних дел УССР генерал-полковника Мешика и его первого заместителя генерал-лейтенанта Мильштейна, однако не слышно было, чтобы понесли заслуженную кару сотни их подручных по каинову ремеслу. Подавляющее большинство сталинских палачей лишь сменили служебные кресла, спрятавшись таким образом от народного гнева...

А тем временем взбудораженный убийственной критикой Н. Хрущёвым культа личности Сталина лагерь социализма вступил в полосу мощных общественных штормов. Как это не раз бывало в истории, в авангарде борцов с большевистским тоталитаризмом выступило молодое поколение, которое решительно не желало жить в «раю», принесённом на штыках сталинских «освободителей» Европы.

Первой летом 1956 года сделала попытку вырваться из социалистической клетки без решёток Польша. Возглавленное преследуемым в недалёком прошлом лидером польских коммунистов Гомулкой массовое движение против советской оккупации вот-вот должно было перерасти во всенародную вооружённую кампанию. Лишь ценой лживых обещаний и принципиальных уступок кремлёвским верховодам удалось предотвратить революционный взрыв поляков, который мог вызвать детонацию в других странах «социалистического содружества».

А в октябре вспыхнуло вооружённое восстание в Венгрии. Выполняя волю своего народа, правительство Имре Надя объявило о политическом плюрализме в стране, о выходе ВНР из отары милитаристского Варшавского договора. Чтобы удержать венгров в своих «братских» объятиях, кремлёвские сановники воспользовались сталинским методом усмирения «предателей социализма». По приказу Никиты Хрущёва оплот повстанцев Будапешт был взят штурмом регулярными советскими войсками с применением тяжёлой артиллерии, авиации, моторизованных дивизий. Стремление венгерского народа к свободе и национальной независимости было беспощадно раздавлено траками лучших в мире танков Т-34.

Об этих трагических событиях партийно-советская пресса не столько информировала, сколько дезинформировала свой народ. Всё же правда о кровавых побоищах в Венгрии проникала через карпатские перевалы в Украину. Особенно осведомлёнными здесь оказались студенты Киевского университета, где в то время учились десятки польских, чешских, болгарских, румынских, венгерских юношей и девушек. На них кровавые события в Будапеште производили просто гнетущее впечатление, заставили глубже задуматься над хрущёвской «оттепелью». Организационно не сплочённые, часто даже лично не знакомые, молодые мыслители-бунтари приходили к одному выводу: СССР навсегда останется оплотом сталинизма, пока в нём не будут радикально изменены основы тоталитарной системы управления бесправными и запуганными террором гражданами. Искренне переживая за будущее своей Отчизны, свободомыслящее студенчество в общежитиях, в столовых, в университетских коридорах, не таясь, обсуждало самые разнообразные варианты социального переустройства СССР. Наиболее полно изложил пакет назревших реформ четверокурсник факультета журналистики Борис Марьян в собственноручно написанной «Программе-минимум». Вот основные её положения:

1. Ликвидировать кастовость и привилегии членов КПСС.

2. Объявить бюрократизм уголовным преступлением и повести с ним беспощадную борьбу.

3. Реорганизовать комсомол, наделив его государственными функциями.

4. Укрепить и расширить суверенитет республик.

5. Наделить крестьян землёй от одного до трёх гектаров.

6. На заводах и фабриках передать управление выборным рабочим комитетам.

7. Наполовину снизить налоги с крестьян и на четверть с рабочих и интеллигенции.

8. Разрешить массовые митинги, демонстрации, собрания и другие формы волеизъявления граждан, кроме вооружённых мятежей.

9. Сократить до разумных пределов армию.

10. Ограничить полномочия прокуратуры.

11. Создать в судах Советы заседателей и наделить их широкими полномочиями.

12. Обнародовать материалы засекреченных и не понятных гражданству судебных процессов времён сталинизма.

13. Ликвидировать цензуру.

14. Предоставить периодической прессе право обнародовать различные точки зрения по проблемам хозяйственного и государственного совершенствования.

15. Не преследовать за пропаганду различных философских, эстетических и правовых взглядов, кроме откровенно националистических и фашистских.

16. Разрешить распространение и продажу зарубежных книг, газет, журналов.

17. В международной жизни продолжать борьбу за мир и сотрудничество со всеми странами мира.

18. Ввести в практику широкую гласность всех правительственных переговоров и соглашений.

19. Разрешить свободный выезд и въезд в страну всем желающим гражданам.

20. Дать полную автономию университетам.

21. Обеспечить студентам такую стипендию, которая гарантировала бы средний жизненный уровень.

Будучи человеком самокритичным, Марьян понимал несовершенство и ограниченность этого ряда мер по обновлению СССР, поэтому на одной из вечерних лекций в середине декабря 1956 года дал нескольким однокурсникам ознакомиться с черновиком и высказать критические замечания, пожелания, предложения. Рукопись «Программы-минимум» прочитало наскоро лишь пятеро соседей Марьяна по студенческой скамье, но этого оказалось достаточно, чтобы на следующее утро Бориса срочно вызвали в университетский партком.

Конечно, если бы год назад с подобным творением своей фантазии он ознакомил хотя бы двух «друзей», его в ближайшую же ночь непременно бы увезли в «чёрном вороне» в следственный изолятор КГБ. Но в декабре 1956 года в мире ещё не заглохло эхо хрущёвского откровения на XX компартийном съезде, и «компетентные органы» уже не решались по первому попавшемуся поводу прибегать к репрессивным методам сталинской эпохи. Поэтому и поручили заняться свободомыслящим четверокурсником факультета журналистики университетскому парткому. Там Марьяну предложили показать «секретный документ», который он распространял среди однокашников. Без всякого страха будущий поэт-прозаик-драматург вынул из студенческого чемоданчика черновик «Программы» и положил на парткомовский стол, заявив при этом, что передаёт на рассмотрение солидной инстанции не какой-то там «секретный документ», а первичный вариант письма в ЦК КПСС, «написанный лично мною с целью помочь партии и лично Никите Сергеевичу демократизировать, усовершенствовать наше общество, повысить до международных стандартов жизненный уровень советского народа»...

Огласка «Программы-минимум» выплеснулась из стен университета и докатилась благодаря стараниям штатных «науходоносоров» до кабинета первого секретаря ЦК КПУ А. И. Кириченко. Как свидетельствуют современники, Алексей Илларионович был типичным самодуром сталинского покроя и все проблемы решал мигом, «кулаком и матерком». Ещё летом 1956-го, когда ему на стол легла докладная «сверхбдительных» чиновников о том, что в столичном университете развелось очень много буржуазных националистов и что основными их рассадниками служат исторический, философский, экономический и факультет журналистики, Кириченко в порыве бешенства потребовал от учёного совета КГУ «немедленно закрыть самые подлые факультеты». Тогда нескольким солидным учёным-партийцам удалось остудить гнев первого секретаря ЦК КПУ предостережением: неожиданная для общественности, юридически необоснованная ликвидация хотя бы одного факультета КГУ стала бы косвенным признанием того факта, что ЦК КПУ позволил антисоветчикам у себя под боком свить «вражеское гнездо», а этим непременно воспользуются и империалистическая пропаганда, и скрытые недруги руководства ЦК КПУ... Но когда на глаза Алексея Илларионовича предприимчивые помощники подсунули в середине декабря 1956 года марьяновскую «Программу-минимум», он буквально взбесился: университетским умникам хочется повторения венгерских событий?! И тайное оперативное донесение распорола наискось резолюция красным карандашом: «Разобраться до истоков!» А это означало, что шлагбаум для репрессивных органов был открыт...

Как и подавляющее большинство однокурсников, Марьян и раньше находился под наблюдением кагэбэшных сексотов, а после заинтересованности его персоной самим «товарищем» Кириченко попал в настоящую осаду: тайный обыск в студенческом общежитии, дотошная перлюстрация корреспонденции... Однако решающую роль в разоблачении «антисоветского нутра» Б. Марьяна должен был сыграть донос. Для КГБ, имевшего на факультете журналистики целый штат сексотов, сфабриковать таковой не составило проблемы: уже 19 декабря на улицу Владимирскую, 33 поступило «заявление» такого содержания:

«Считаю своим долгом доложить Вам о том, что в результате наблюдений за студ. IV курса факультета журналистики Борисом Марьяном установил следующее:

1. В 1955 г. в аудитории № 367 я нашёл тетрадь стихов Б. Марьяна, в которых он всячески охаивает поэзию наших видных поэтов К. Симонова, С. Щипачёва и др. Вся почти тетрадь проникнута духом неверия в силу нашего строя, в правдивость нашей литературы. Его стихи напоминают собой безыдейные, враждебные стихи и рассказы Ахматовой и Зощенко, которые по-должному были оценены нашей партией.

2. Замечено мной и многими студентами, что во время лекций Марьян Б. по-своему воспринимает сказанное преподавателем. Он не соглашается, опровергает сказанное...

3. Работая в составе редколлегии „Линотип“, „Негатив“, „Сачок сачком“, Б. Марьян не раз выбрасывал лозунги: «Газета – без коммунистов!», «Да здравствует свобода стенной газеты!»

4. В период поездки на целинные земли (лето 1956 г.) Марьян и Дамаскин написали письмо Н. С. Хрущёву о неправильной системе воспитания наших студентов-журналистов. Марьян считает, что парторганизация и деканат проводят политику запугивания, не дают возможности студентам развернуться.

Однако ни комсомольская, ни партийная организации факультета мер по отношению к Марьяну до сих пор не принимают.

Считаю своим долгом коммуниста доложить об этом Вам».

Под этим «документом» красовался не псевдоним какого-то захудалого анонимщика, а настоящая подпись парторга курса Михаила Чёрного. Уместно заметить, что М. Чёрный был на десяток лет старше Б. Марьяна, успел шесть с половиной лет прослужить в армии и в КГУ поступил уже членом КПРС. Особыми успехами в учёбе он не отличался, однако прослыл на факультете мастером устраивать на партсобраниях публичные нагоняи однокурсникам. Потому-то студенчество его откровенно недолюбливало, хотя и побаивалось, считая тайным доносчиком.

«Заявление» М. Чёрного было смонтировано по образцам сталинских времён, в недалёком прошлом оно могло бы послужить для какой-нибудь «двойки» или «тройки» основанием для вынесения Б. Марьяну если не смертного приговора, то по крайней мере многолетнего срока заключения в концлагерях. Однако к концу 1956-го ситуация в стране, гордо называвшей себя «оплотом социализма», изменилась, ещё с сентября 1953 года Верховный суд в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР пересматривал по протесту Генерального прокурора незаконные решения коллегий ОГПУ, «особых совещаний» и военных трибуналов войск МВД; с середины 1954 года постоянно действовали центральная и местные комиссии, созданные для изучения дел граждан, осуждённых в годы массовых репрессий по политическим обвинениям; из лагерей сотнями возвращались недомученные «враги народа». Так что донос М. Чёрного в новых условиях мог послужить основанием для возбуждения уголовного дела против Б. Марьяна, но не мог быть расценён как убедительное доказательство совершения студентом противозаконных действий. Для ареста мятежного студента и привлечения его к суду нужны были более веские аргументы.

И кагэбэшные аналитики очень скоро нашли такие «аргументы». Собственно, они их и не искали, а воспользовались испытанной моделью так называемой «инициативы сормовских рабочих», которую кремлёвские верховоды безжалостно эксплуатировали при проведении в жизнь непопулярных в народе государственных мер типа выпуска очередного денежного займа, повышения или введения новых налогов, продления рабочей недели и т. п. Самые уродливые дискриминационные акции совершались именно по «требованию трудящихся масс». В репрессивном сценарии, где главным персонажем должен был стать Борис Марьян, роль «трудящихся масс» кагэбэшные аналитики отвели однокурсникам автора «Программы-минимум».

Для волеизъявления таких «трудящихся масс» 7 января 1957 года был созван заранее срежиссированный комсомольско-партийный актив IV курса, на который «случайно» заглянули ответственные чиновники из ЦК КПУ, из Министерства высшего образования, из горкома партии; прибыли и ректор университета академик Швец, и половина членов парткома, и факультетское начальство в полном составе, конечно же, и «железные» ребята с младших курсов. На рассмотрение актива выносился один вопрос: общественно-политическое поведение студента Марьяна Б. Т. Правда, организаторы этого массового действа в лихорадочной спешке допустили в повестке дня существенную юридическую ошибку.

Дело в том, что когда 28 декабря 1956 года КГБ при Совете Министров УССР возбудил против Марьяна Б. Т. уголовное дело, руководство факультета журналистики, не дожидаясь хотя бы предварительных выводов следствия, не дав должной оценки «Программе-минимум», направило на имя ректора КГУ докладную записку, в которой утверждалось: «В течение последнего времени со стороны студента IV курса Марьяна Б. Т. имели место неоднократные политически вредные заявления, направленные на подрыв доверия к политике Коммунистической партии и Советского правительства, а также отдельные враждебные выпады, которые не только дискредитируют звание студента партийного факультета, каковым является факультет журналистики, а вообще не совместимы с высокими принципами и моралью советского молодого человека. Недостойное поведение Марьяна было единодушно осуждено общественностью факультета. Деканат факультета журналистики считает невозможным дальнейшее пребывание Марьяна Б. Т. в университете и просит ректорат исключить его из состава студентов факультета как человека идейно незрелого и не подготовленного к выполнению почётной обязанности советского журналиста».

Прочитав такую суплику, академик Швец 4 января 1957 года своим приказом за № 2 удовлетворил «просьбу деканата факультета журналистики», исключив Марьяна Б. Т. из состава студентов университета с аргументацией: «как опорочившего высокое звание советского студента». Так что на время созыва комсомольско-партийного актива, то есть на 7 января, Борис Марьян для своих вчерашних однокурсников фактически уже был человеком с улицы, то есть они просто не имели права обсуждать его поведение, а тем более принимать какие-то постановления. Однако их почему-то не проинформировали о приказе ректора № 2, и работа собрания началась в точно назначенное время.

Тон обсуждению, как и следовало ожидать, задал секретарь факультетского партбюро доцент В. А. Рубан. Опытный в прошлом компартийный функционер, который за послевоенное пятилетие (1948–1953) сумел в аппарате ЦК преодолеть ступени от зав. отделом литературы и искусства до супервлиятельной должности помощника первого секретаря ЦК КПУ, он буквально несколькими фразами очертил русло, в котором должны были забурлить обличительные страсти. «Марьян и его единомышленники пошли на поводу у наших врагов, – увековечил слова Владимира Андреевича протокол того уникального судилища. – Таким антисоциалистическим, контрреволюционным элементам не место в университете. А тем более в комсомоле».

Эстафету Рубана подхватил парторг курса М. Чёрный: «Марьян ещё на первом курсе „проявил“ себя. И его „Программа“ – отнюдь не случайная ошибка, а продуманный контрреволюционный выпад, – заявил он. – Дамаскин полностью поддерживает Марьяна, поэтому надо и о нём говорить. Допустить подобную гниль в нашем коллективе – преступление. Надо исключить Марьяна из комсомола, выгнать из университета. А заодно с ним и Дамаскина!..»

И пошло, и поехало. Вчерашние однокашники наперегонки спешили заклеймить политическими ярлыками товарища, осмелившегося изложить на бумаге то, о чём многие из присутствующих втайне думали. Борис попытался было защищаться, предложил выслушать его «Программу-минимум», но где там — его просто лишили слова. 17 человек выходили на трибуну — и рефреном каждого выступления был зловещий горьковский афоризм: Марьян – враг, а врагов уничтожают! За лекторскую кафедру выпрыгивали один за другим штатные, натренированные в погромно-обличительных баталиях комсомольчики и, будто под копирку, беспощадно клеймили, не выбирая выражений, однокурсника, которому ещё вчера жали правую руку, накликали на его голову лютейшие кары, как будто уже было неопровержимо доказано, что он совершил тягчайшее преступление. А рядовое студенчество затаённо молчало, потупив хмурые взгляды в пол...

Марьян попытался было опровергнуть нелепые выдумки и инсинуации, хотя бы конспективно ознакомить присутствующих со своим пакетом предложений в ЦК КПСС по реформированию и улучшению советского общества, но посаженные в президиум Чёрный и Ко (фамилии можно и расшифровать, ведь сохранились и сам протокол, и люди, которые его вели, — да чёрт с ними!) немедленно лишили его слова. Больше всего организаторы этого «актива» остерегались, что содержание марьяновской «Программы-минимум» станет известным студентам. Ведь в подавляющем большинстве они были выходцами из общественных низов, в стенах столичного храма науки оказались только благодаря непредвиденному стечению обстоятельств – смерти Сталина и открытию факультета журналистики в КГУ, – прелести сталинского «рая» знали по собственному горькому опыту и, по агентурным донесениям, откровенно желали уничтожения тоталитарной системы. Так где гарантия, что по крайней мере половина присутствующих, услышав основные положения марьяновской «Программы», не захочет поставить под ней свои подписи? А ведь нужно же было изобразить Марьяна перед общественностью неким чудаком, общественным отщепенцем, не имеющим поддержки в студенческой среде...

Но даже заткнув Борису рот, инспираторам этого «акта» не удалось достичь поставленной цели. Среди шума травли, например, прозвучали и рассудительные слова начинающего русскоязычного поэта Ивана Пашкова: «Марьяна я знаю давно как одарённого человека. Церемониться с ним, конечно, не надо, его надо убеждать. Он не раз мне говорил, что был бы рад, если бы кто-то аргументированно развеял его сомнения относительно нашей окружающей действительности. По-моему, исключение из университета и комсомола – слишком суровое наказание для него. Ему надо дать время хорошо подумать...» Ещё более радикальным было предложение бывшего слесаря ХТЗ Владимира Дамаскина: «Если, по мнению начальства, Марьян за свои предложения в ЦК КПСС заслуживает отчисления из университета, то это надо сделать с 90 % всех студентов КГУ».

Чтобы не допустить разжигания страстей, к кафедре поспешил академик Швец. «Я перед лицом ЦК нашей партии заявляю, что наша молодёжь надёжная, – ректор столичного университета явно адресовал свои слова встревоженным выступлениями Пашкова и Дамаскина представителям «высоких инстанций». – Я видел много врагов. Когда их брали за горло, они плакали и каялись. Враги – жалкие люди. У них нет родины. Гниль эту нужно решительно ликвидировать!»

И всё же, несмотря на откровенный призыв самого ректора к расправе, конкретных предложений, на которые так надеялись организаторы этого «сормовского» спектакля, на комсомольско-партийном активе четверокурсников не было внесено. Словно в насмешку судьбы, именно в это время они прозвучали в кабинете следователя КГБ по особо важным делам Жиленкова из уст тогдашнего декана факультета и были запротоколированы буквально так: «Считаю необходимым заявить, что Марьяна необходимо немедленно изолировать, так как он своим присутствием в университете оказывает разлагающее влияние на студентов».

Впрочем, «трудящиеся массы» своё чёрное дело всё-таки сделали, и КГБ оставалось только услышать их «законные» требования и сделать практические выводы. Пока шельмуемый Марьян сдавал в библиотеку книги, снимался с воинского учёта и ликвидировал временную прописку в Киеве, собираясь как можно быстрее скрыться на освоение целинных земель в Казахстане, спецы из госбезопасности писали «Постановление об избрании меры пресечения» крамольного студента и добивались санкции у заместителя прокурора УССР Ардирихина на его арест. А 12 января 1957 года в 23 часа 45 минут прибыли в «чёрном вороне» в университетское общежитие на Соломенке и в сопровождении коменданта С. И. Иванова вторглись в комнату № 28, где жили шестеро будущих журналистов: убедившись, кто из юношей Марьян Б. Т., они предъявили ордер на обыск и деловито приступили к осмотру его пожитков. Хотя какие пожитки могли быть у бедного студента, когда всё своё имущество он носил на себе... Впрочем, ночных визитёров интересовали не вещи Бориса, а его бумаги. Как было указано в официальном протоколе, в ходе обыска оперуполномоченные службы безопасности изъяли у Марьяна Б. Т. одиннадцать отдельных рукописей. А именно: роман «Зелёный Днестр», повесть для детей «Там, где звёзды гаснут», общую тетрадь с надписью на красном переплёте «Стихи», научную работу «Житомирская партизанская дивизия им. Щорса», интермедию в шести картинах «Дети мои, дети», народную повесть «Натка-куропатка и её братик Витька», историческую трагедию «Александр Лэпушняну», новеллу «Письмо пришло с опозданием», толстую тетрадь с дневниковыми записями, прозаические эскизы без заголовков, записную книжку с различными заготовками для будущих произведений...

В следственном изоляторе КГБ, куда арестованного Б. Марьяна конвоиры доставили на рассвете 13 января, его никто не бил, никто ему даже не угрожал: просто по действующей инструкции произвели личный обыск, завели следственное дело под № 49, поместили в одиночную камеру и весьма корректно предложили написать развёрнутую автобиографию. Именно в этой неестественной для зарешёченного застенка корректности он интуитивно почувствовал заготовленную ловушку, поэтому написал всё, что знал, об отце Тихоне Фёдоровиче:

«Мне известно, что в 1919 году он являлся начальником штаба партизанской организации в Молдавии, которая вела борьбу с коммунистами. После того, как этот повстанческий отряд был разбит войсками Котовского, мой отец из села Малаешты бежал, чтобы не нести наказания. Всё же в 1930 или 1931 году он был арестован. По возвращении из ссылки выступал против коллективизации. Мой брат Александр с 1933 г. является комсомольцем и принимал активное участие в проведении коллективизации. На этой почве у него с отцом были ссоры и разногласия... Он сообщил о нём в органы ГПУ, за что отец был выслан из Молдавии в Архангельскую область. После его возвращения Александр из семьи ушёл и с отцом порвал навсегда. Сейчас он работает председателем колхоза».

Не ведал романтик-реформатор, какую «глубокую вспашку» его родословной вели киевские следователи. Ещё до ареста в его деле-формуляре уже была подшита официальная информация молдавского КГБ такого содержания:

«Марьян Тихон Фёдорович в 1944 г. военным трибуналом дивизии был осуждён на 10 лет ИТЛ за то, что он, находясь на временно оккупированной территории с марта 1942 г. по март 1943 г., состоял на службе румынских властей шефом жандармов в с. Красногорка... А также среди населения проводил антисоветскую агитацию».

После квалификации среды, из которой происходил Б. Марьян, у следователей сразу угас интерес к нему, хотя они в течение двух месяцев настойчиво добивались, когда у Бориса зародился замысел о необходимости социального переустройства СССР, кто был его идейным вдохновителем, с кем из студентов или преподавателей КГУ он обсуждал и составлял «Программу-минимум». К чести арестованного, и на изнурительных допросах (а их было 16!), и на очных ставках с однокурсниками он неизменно утверждал: всегда и везде я наблюдал водопад вопиющих безобразий в повседневной жизни и именно для устранения этих недостатков составил пакет предложений для отправки в ЦК КПСС. Писал свои предложения самостоятельно, без вдохновителей и соавторов...

Следователям ничего не оставалось, как ждать выводов экспертной комиссии о политической и идеологической сущности рукописи «Программы-минимум». Однако эксперты — кандидат филологических наук Шубравский В. Е. и кандидат исторических наук Стоян Ф. К. — не оправдали надежд КГБ.

«Рукопись состоит из 27 пунктов, содержащих рекомендации частичного переустройства общественно-политических порядков в нашей стране, — писали они в своём «Заключении». — Заглавное слово «минимум» даёт основание думать, что это черновой набросок лишь минимальных требований, продиктованных неудовлетворением автора некоторыми сторонами нашей жизни и желанием указать, что нужно предпринять для улучшения дела. Преобладающее большинство пунктов свидетельствует, что автор их принадлежит к числу политически незрелых и наивных людей, легко поддающихся всевозможным провокациям. Всё это без разбора позаимствовано из арсенала враждебной зарубежной пропаганды и провокационных слухов».

Эксперты серьёзно критиковали и развенчивали донкихотство Б. Марьяна, однако не квалифицировали его поступок как злонамеренное действие врага народа. Наоборот, они мужественно сделали такие «ВЫВОДЫ»:

«1. Рукопись «Минимум» не содержит прямых выпадов против Коммунистической партии, советского правительства и нашего народа. Но объективно по своему содержанию, по своей идеологической и политической направленности некоторые её пункты выражают чуждую советскому строю идеологию, неправомерно требуя переустройства некоторых сторон общественно-политической жизни нашей страны.

2. Автор рукописи не имеет определённой, чётко выраженной программы. Его работа представляет собой смесь известных ему лишь понаслышке всевозможных слухов о «зарубежье» и клеветнических измышлений реакционной печати и радио об СССР».

Имея в руках такие выводы солидных экспертов, даже не самый высококвалифицированный следователь счёл бы за профессиональную честь прекратить дело Марьяна за отсутствием состава преступления в его действиях. Но ведь перед внутренним взором начальников украинского КГБ грозным призраком маячила кириченковская резолюция красным карандашом «Разобраться до истоков!» и они приказали подчинённым искать эти «истоки» в литературном творчестве опального студента.

Для анатомирования рукописного наследия Бориса Марьяна был определён рецензент — заведующий отделом литературы и искусства редакции газеты «Киевская правда» Ю. Скрипниченко. Но даже он не мог не отметить, что переданные ему на политический анализ «вещи являются свидетельством наличия у Марьяна литературных способностей. Отдельные места не лишены определённой художественности. Но в целом его вещи ещё очень несовершенны как по форме, так и по содержанию. Автору явно не хватает крепкого, стройного мировоззрения... Стихи у Б. Марьяна получаются лучше. Попадаются в них свежие образы, язык их сочный, ритм лёгкий, музыкальный. Удаются автору и сатирические стихотворные вещи. И всё же Б. Марьян как бы чем-то скован. Что же мешает ему петь полным голосом?» И рецензент находит безапелляционный диагноз: «Он предался антисоветским, контрреволюционным измышлениям, обычно распространяемым агентурой международного империализма». Как неопровержимый аргумент он приводит цитату из стихотворения: «О черноокая Молдавия моя! Где ты? Ты маленькая и честная девчонка, тебя насилуют толстопузые бюрократы, узаконенные аракчеевы и унтер-пришибеевы…»

Но настоящую ярость вызывает у Ю. Скрипниченко надежда молодого поэта на лучшее будущее родного народа: «Я знаю: придёт Спаситель прекрасного в эту Гоморру (прим. Гоморра – страна разврата). Пришествия жди, отупевший народ!» В заимствованном у стебуновых-сановых погромном стиле пишет рецензент о заметках Марьяна под рубрикой «Новые политические анекдоты: «Всякую грязь, блевотину записывает он сюда. Если Сталина он рисует в отвратительнейшем виде, то и великого Ленина превращает в персонаж антисоветского анекдота». На основе собственного неприятия идейных основ начинающего литератора нанятый КГБ рецензент пришёл к такому выводу: «Дело не в фактах, а в тенденции. А она, к сожалению, у молодого человека от начала и до конца контрреволюционная».

Именно это юридически несостоятельное утверждение легло в основу обвинительного заключения, которое, после утверждения прокурором Ардирихиным, стало «обвинительным актом» и вместе с уголовным делом было направлено на рассмотрение Киевского областного суда.

Как во время следствия, так и на суде, который состоялся 25 апреля 1957 года, обвиняемый Борис Марьян держался достойно и бесстрашно. Он ни в чём не раскаивался и не пресмыкался перед судьями, умоляя о пощаде, а с достоинством ответил на сфальсифицированные обвинения: «О том, что некоторые пункты составленного мною так называемого «Минимума» содержат чуждую советскому строю идеологию и направлены частично на переустройство общественно-политической жизни нашей страны, я признаю, но этим я хотел усовершенствовать наше общество, демократизировать его и улучшить благосостояние народа. В «Минимуме» я изложил своё мнение и свои предложения, однако распространением их я не занимался. А то, что я давал читать свою «программу» друзьям и некоторым другим студентам, в том числе и коммунистам, то это я не считаю пропагандой, так как я давал читать с той целью, чтобы они дали мне свою оценку и помогли разобраться в этих вопросах...»

Киевский областной суд под председательством Евтюхова по привычному сценарию проштамповал продиктованный с верхних ступеней власти приговор: заключить Марьяна Б. Т. сроком на 5 (пять) лет в исправительно-трудовых лагерях без поражения в гражданских правах.

Адвокат подсудимого Л. И. Изаров немедленно обратился в Верховный суд УССР с кассационной жалобой, в которой неопровержимо доказывал: «Если учесть, что он (Марьян) отдал эту „программу“ секретарю парторганизации КГУ, то надо прийти к выводу, что у Марьяна в данном случае отсутствовал контрреволюционный умысел. Часть пунктов этого документа (борьба за мир и т.д.) не могли вызывать возражений, поэтому экспертиза и фиксирует, что только некоторые пункты выражают чуждую нам идеологию. Таким образом, мы имеем дело с идеологическими ошибками, а не с преступлением».

Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда УССР, которая в подавляющем большинстве состояла из замаскированных сталинистов, избранную Киевским облсудом меру наказания политически сознательному гражданину Марьяну Б. Т. оставила в силе...

Расправившись привычным ещё со времён сталинского террора методом с наивным реформатором тоталитарной системы студентом Борисом Марьяном, кремлёвские верхи (а именно по их тайному приказу творилось в СССР за закрытыми дверями «укрощение зарвавшихся бузотёров»!) надеялись с корнем вырвать свободомыслие в Украине. Они не хотели, а точнее – не могли поверить, что значительно более радикальные, чем у Марьяна, взгляды вынашивают многие его университетские однокашники, а самые одарённые из них – Василий Симоненко, Василий Захарченко, Вадим Крищенко и другие – уже имели в своём, пусть и скромном, творческом багаже произведения, созвучные гневному слову Тараса.

Из-за своей идеологической зашоренности они пренебрегли тем обстоятельством, что молодое поколение ещё в материнском лоне генетически унаследовало извечную тягу украинства к свободе и независимости, ещё с колыбели проникалось всенародной печалью при воспоминаниях о кровавой вьюге гражданской войны, о массовых депортациях лучших хлеборобов в край «белых медведей», о голодоморе 33-го и тотальном сталинском терроре, что этому поколению в детстве довелось перестрадать гитлеровское нашествие, послевоенные лишения и лютые репрессии за взятую с колхозного поля картофелину или кукурузный початок, что это поколение входило в сознательную жизнь, уже не воспринимая прелести сталинского «рая». Но поглощённые междоусобной грызнёй вдохновители хрущёвской «оттепели» не заметили, как на исторической арене появились не чудаки-марьяны, а идейные сподвижники Левко Лукьяненко и Лины Костенко, Ивана Коваля с Богданом Грицыной (оба расстреляны в годы хрущёвских «заморозков»), а на подходе уже были Иван Драч и Николай Винграновский, Иван Свитлычный и Панас Заливаха, Иван Дзюба и Евгений Сверстюк, Алла Горская и сотни других сознательных патриотов...

...Незаслуженное наказание предтече шестидесятников выпало отбывать в зловещих мордовских концлагерях. Именно в тамошних «университетах» он окончательно избавился от мальчишеских иллюзий, что существующую в СССР тоталитарно-антигуманную систему можно хоть как-то подремонтировать, демократизировать, придать ей человеческое лицо. Чтобы ещё раз убедиться в своих выводах, направил в хрущёвский ЦК КПСС письмо: «XX съезд расплавил лёд страха и молчания, порождённых культом личности. Заговорили все сразу – друзья и враги, обозлённые и равнодушные. Говорили обо всём, никто не думал, что за это накажут. Послабление сверху привело к трагедии Венгрии. Венгрия ужаснула меня, я стал сдержаннее, но... Для таких, как я „преступников“, не хватило бы всех тюрем страны»... Никакого ответа, ясное дело, не последовало.

Отмотав 5 лет в мордовской тайге, Борис Марьян вышел из лагерной зоны тяжело больной, но без пелены на зрачках. Будучи лишён права проживать в столицах союзных республик, поселился в родном селе. Разумеется, под бдительным надзором агентуры КГБ. Перебивался случайными заработками, а всё свободное время отдавал литературному творчеству, не надеясь увидеть напечатанным своё слово. Только с крахом СССР рассыпались невидимые стены его духовной тюрьмы. Он стал главным редактором ведущей молдавской газеты, в последние годы напечатал несколько собственных книг. Но главная книга его жизни об истоках движения сопротивления шестидесятников, думаем, ещё ждёт своего часа.

Отсканировал и вычитал Василий Овсиенко 2 октября 2007 года. Фото из «Литературной Украины», 1996, 21 ноября.