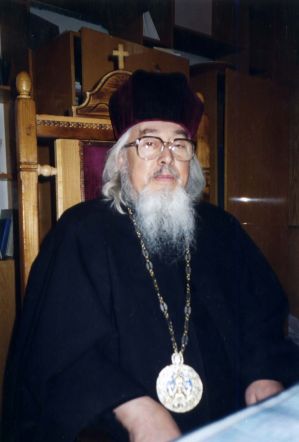

Воспоминания Епископа-Ординария Коломыйско-Черновицкой епархии Кир ПАВЛА ВАСИЛИКА.

Записал ЮМ. 1991–1999 гг.

Отсканировал, вычитал и разместил на сайте ХПГ на Сретение Г. Б. 2008, 15 февраля, В. Овсиенко.

Опубликовано: «Християнський вісник». Журнал Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ. Май 1999, номер 7 (67), спецвыпуск. 24 с.

Жизнь несгибаемого Воина Христова Преосвященного Владыки Кир Павла Василика — пример служения нашей Церкви и Украине. Мы записываем воспоминания о Его тернистом жизненном пути. Хотим издать книгу.

Работа над воспоминаниями ещё не окончена. Печатаем их такими, как есть, не только для того, чтобы отметить Юбилей Владыки, но и чтобы получить помощь от наших Верных.

Среди Вас, Дорогие Братья и Сёстры, есть те, кто делил с Владыкой тюремный хлеб и скитался вместе с Ним по сталинским и хрущёвским концлагерям, кто присутствовал на Его подпольных службах, кто хранит написанные Владыкой из-за колючей проволоки письма и фотоснимки.

Просим принести нам эти редкие и важные документы. После копирования мы их вернём. Они будут использованы в книге.

Просим подавать уточнения и дополнения.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку.

Издатели.

1.

Чем ближе человек к своей земной черте, тем чаще он вспоминает то время и то место, где появился на свет Божий. С большой радостью посещает он тропинки своего детства.

И я там был, где сделал первые шаги. Но не радость ощутил от своих визитов, а великую скорбь. Потому что заросли мои детские тропинки. И не только травой, сорняками, но и деревьями, кустами. На месте моего села шумит лес. Хотя как густо от деревьев там, где стояли церковь и кладбище, но ещё стоят кое-где на бывшем кладбище покосившиеся кресты. А один крест, с железным Распятием, показал мне, где была моя школа.

Тот крест я узнал. Помню его, с тех пор как себя помню. Он стоял перед школой, и сейчас стоит на том месте, только уже не вкопанный, а приставленный к дереву, потому что перегнил.

Что это тот самый крест и что там была школа, подтвердил человек из нашего села, который спрятался от поляков, когда нас вывозили, и остался здесь жить. Он рассказал нам, что сразу после нашего отъезда поляки село подожгли. Церковь сжечь не посмели. Её через несколько лет разобрали, дерево использовали на хозяйственные нужды.

Село разрушили и засадили лесом, чтобы уничтожить о нём память. А память хранит сердце, хоть и обливается кровью. Его боль, а не рук, не лица, чувствовал я, когда продирался через крапиву и тернии к отчему порогу. Ещё не утонул в зелёном водовороте фундамент нашего дома.

Узнал я среди деревьев и наши яблони, и грушу, которую очень любил. Она уже стояла усохшая, потому что её заглушил осот.

Последний раз я был в своём селе пять лет назад. Тогда сошлись на пустырь из окрестных сёл наши односельчане, которым удалось остаться на родной земле. Я отслужил на дорогих нам руинах Службу Божью. Мы вкопали возле церкви крепкий дубовый крест.

Не таким, каким я увидел его при последней встрече, храню я в своей памяти родное село. Оно было живописным. Поля на холмах, а оно притаилось в долинке, как в Божьей ладони. Вокруг леса, и что когда-то водилось в тех лесах, видно по их названию. Один из наших лесов назывался Турница. Туров, правда, я в нём уже не застал, но когда мы ходили туда за малиной, то могли спугнуть зайца или лису. Из-за дальних деревьев смотрели на нас красавцы-олени с большими пышными рогами и ревели так громко, что даже страшно было слушать. В чаще можно было наткнуться на дикую свинью или даже на медведя.

Были леса вокруг нашего села. Леса, боры. Боры славные. Потому и село — Бориславка. В двадцати четырёх километрах от Перемышля, на этнографической границе — между бойками и лемками. Я так толком и не знаю, кто я: бойко или лемко. Когда кто-то спрашивает, говорю так: если нужно быть лемком — я лемко, если нужно быть бойком — я бойко. Но всегда хочу быть украинцем.

Мне кажется, что украинцем меня сделали не только домашнее воспитание, некоторые учителя в школе, которые рассказывали нам, кто мы есть, рискуя потерять должность, полученную из рук польской шовинистической администрации, не только уличные песни молодёжи тёплыми летними вечерами, но и ручеёк, что протекал недалеко от нашего дома.

В хорошую погоду нужно было хорошо прислушаться, чтобы услышать серебряный перезвон его кристально чистых волн по радужному каменному ложу. Эту диво-музыку слушали не только мы, ребятня, но и рыбы, что плавали в потоке, лениво помахивая хвостами. А заплывал к нам с гор даже пструг (форель), потому что Бориславка — село подгорное.

На другом инструменте играл наш поток, когда были дожди и ливни. Тогда он набухал, чернел от ярости и ревел, как Днепр. Но и тогда мы его не боялись. Берега были высокие, и наш ворчун не мог причинить селу беды.

Беду Бориславке причинили поляки.

Естественно, что человек уходит, проводив перед тем в вечный путь своих родных. Уходя, оставляет за собой и свои детские следы.

Следы моего детства уничтожены. Это меня очень ранит, поэтому я и начал свои воспоминания не так, как все, не с рассказа о своих родных. Когда же излил свою боль и тем немного её утолил, буду дальше рассказывать в привычном порядке.

Итак, я родился 8 августа 1926 года в селе Бориславка, которое относилось к Перемышльскому повету Львовского воеводства. Я — сын и внук сечевых стрельцов, потому что в УСС были и мой отец, и мой дед. Дед даже был на фронте ранен, а отец, хвала Богу, вернулся целым.

Моего отца звали Аким, сын Михаила. Работящий, степенный хозяин, он был от природы не очень разговорчив. О себе рассказывать не любил, поэтому я очень мало знаю о его службе в стрельцах. Знаю лишь, что он воевал на Волыни. Иногда вспоминал город Сарны.

Отец был не только хорошим земледельцем, но и разбирался в столярном деле. У него была от Бога душа артиста — хорошо играл на скрипке и на гармони. Научился самоучкой. Жизнь у него сложилась так, что он не смог развить свои способности соответствующим обучением, но они очень пригодились ему в общении с людьми, а больше всего — при воспитании детей.

Мама моя — Ксения, из дома Кульгавец. Родословных ни по отцовской линии, ни по материнской не вели, но сохранилось предание, что моя мама происходила из казацкого рода. Говорят, что в 1775 году кто-то аж из разогнанной Екатериной Запорожской Сечи прихромал в наши края да и пустил корни. Может, это лишь легенда, но у моей мамы было увлечение не такое, как у наших женщин и девушек: очень любила ездить на лошадях. Верхом.

Ещё мама отличалась от других тем, что была едва ли не лучшей в селе огородницей. На нашем огороде созревали и большие красные помидоры, которые ещё были очень мало распространены. И они, и новые сорта овощей шли по селу от нашего дома. До сих пор мне кажется, что фасоль, картошку, свёклу, морковь, капусту никто не выращивает такими красивыми, как когда-то моя мама.

А ещё цветы. Мама очень за ними следила. Цветы были на огороде, перед домом. Хлев, хата и рига под гонтом, крытый соломой стог; плетёный тын и — цветы, цветы, цветы... Господи, как могла подняться рука на такую красоту!.. Сделать из земной сказки пустырь!

Огород был под маминой опекой, сад и поле — под отцовской. Отец прививал груши, яблони. Даже в поле на меже росли у нас сливы. На тех венгерских сливах мы, дети, учились считать, их было более ста деревьев.

Земли у нас было гектаров десять. Сеяли зерновые яровые и озимые. Хватало и для себя, и на продажу. В хлеву всегда были две коровы, двое телят. Мы держали кур, гусей, свиней. Было чем кормить детей.

А нас было у отца и мамы целых одиннадцать. До сих пор ещё живы девять.

Хотел я писать о каждом отдельно. Но жизненные бури, которые терзали наше двадцатое столетие, добавили каждому из нас, людей старшего поколения, столько фактов (преимущественно невесёлых) в наши биографии, что каждому, чтобы всё описать, хватило бы на книгу. К написанию таких книг всех призываю. Это будут лучшие учебники по нашей истории для грядущих поколений.

О своей семье скажу лишь одно. Никто из детей Ксении и Акима Василиков не пошёл по ложному пути. Ни один не кривил душой, чтобы добиться в жизни тёплого местечка, ни один не вступил в ту человеконенавистническую партию, хоть, имея высшее образование, перечёркивал этим свою карьеру. Чего было вдоволь у всех Василиков на их жизненном пути — так это терний. Слугой Господним стал я один.

Отец мой, сечевой стрелец, заботился о том, чтобы мы вырастали национально сознательными. Что касается религиозного воспитания, то оно не отрывалось от национального. Это было едино, потому что наши национальные традиции давно уже срослись с духовными, христианскими.

Мы все ходили в церковь. На праздничные Богослужения — с самого малого возраста. Когда ещё не умели ходить, то на руках у отца, мамы или кого-то из старших братьев и сестёр. Каждый из нас, как только научился читать, получал в подарок молитвенник. Мы ходили с молитвенниками в церковь. В церкви молились, пели, внимательно слушали проповеди.

Дома, кроме постоянно выписываемого «Колокольчика», книжек Андрея Чайковского, у нас были и религиозные книжки. Мы всё время получали «Миссионер». Нам читали дома и его, и «Жития Святых». Отец и мама, хоть и были очень заняты и нами, и хозяйством, находили время послужить церкви. Отец был в церковном Братстве, мама — в Апостольстве молитвы.

Каждый год в августе, когда по римо-католическому календарю было Успение Божьей Матери, мы все ходили пешком в Кальварию. Это было от нас семь километров. У украинцев там был свой отпуст, свой Крестный Путь и прекрасная церковь. Ту церковь потом поляки сровняли с землёй...

Пошёл я в школу в 1933-м году. Тогда на Большой Украине как раз был голод. В селе, в читальне «Просвиты», в церкви о том голоде много говорили. В «Миссионере» были фотографии иссохших до костей голодных детей. Село отправило голодающим продукты, но советы их за Збруч не пустили.

Учителей своих помню лишь по фамилии: Возьни, супруги. Это были твёрдые украинцы. Поляки таких преследовали, но они мужественно делали своё дело — воспитывали нас украинскими патриотами.

Мы тогда были намного послушнее, чем нынешние дети, и потому много пользы извлекали из науки. На переменах и после школы мы играли в казаков, в сечевых стрельцов. Все были вооружены. Ружья, сабли вытёсывали из дерева, стрелялки из бузины. А из наших луков действительно можно было стрелять. Стрелы — с металлическими наконечниками.

Я так же «воевал» с другими, но с большей охотой я делал себе из какой-нибудь одежды сутану, из рушника — епитрахиль и подражал нашему отцу-настоятелю. Раз даже мы с пением и проповедями похоронили голубя, которого загрыз кот.

Но это были ещё детские бессознательные забавы.

Я почувствовал, что хочу быть священником, когда учился в третьем классе. Это случилось после одного случая, который меня неприятно поразил. В то время настоятелем села и нашим катехизатором был молодой священник о. Павел Павлиш, потому что когда я был ещё в начале второго класса, нашего отца Николая Щепанского, который меня крестил, Владыка Кир Иосафат Коциловский перевёл на другое место.

В одно воскресенье отец Павел стал в Царских Вратах и говорит:

— Люди, скажите своим детям, чтобы они следили за скотом, когда гонят на пастбище и с пастбища. Потому что они не следят, и ваши коровы топчут мои посевы, наносят мне ущерб.

Я знал, как это было. Была корова в шкоде, но не из-за недосмотра пастухов, а из-за жары. Жара, зной, коровы побежали. Кто может их догнать... А что поле церковное не было огорожено, то в чём тут пастухи виноваты.

А если бы и были виноваты, то можно ли в церкви такое говорить? Я себе подумал, что так никогда в церкви не скажу. И я буду Бога просить, чтобы помог мне стать священником. А поля церковного мне не надо будет. Я его раздам бедным.

В родном селе я окончил четыре класса. Дальше пошёл на два года в соседний городок Рыботычи. В нашей Бориславке были одни украинцы, а там было много поляков. У них был свой костёл.

С поляками в школе мы часто дрались. Поляки-учителя пытались нас ополячить, но мы не давались. У нас была огромная поддержка от нашего катехизатора о. Гайдукевича.

После шестого класса отец отвёз меня в перемышльскую гимназию. Классы в Рыботычах были гимназические, поэтому в Перемышле после соответствующих экзаменов меня взяли сразу в третий класс.

До Бориславки из Перемышля по шоссе 24 километра, напрямик, через горы — 14. Ко мне приезжали редко. Я очень тосковал по Бориславке. В городе были прекрасные церкви и была Богословская семинария, где я надеялся с Божьей помощью осуществить свои мечты.

Я был гимназистом необычным. Шалости, забавы, чрезмерные шутки были не для меня. Я много читал. Не только то, что в гимназии по программе, но и духовную литературу. Здесь у меня был больший доступ к книгам. Я часто ходил в церковь, на исповедь, к Святому Причастию.

Я жил как аскет. Строго постился. Умерщвлял себя, бичевал. В юношеском фанатичном порыве я пускал себе кровь. До сих пор у меня на запястье шрамы в виде креста. Я заставлял страдать своё тело, закалял душу.

Перемышльский кафедральный собор стал словно моим вторым домом. И когда мы, гимназисты, каждое воскресенье и в праздники шли строем в нашу кафедру на «девятку», на службу владыки Кир Григория Лакоты или других каноников, мне казалось, что мы идём ко мне домой.

Но пришли первые советы, и мы уже не могли идти строем в церковь. Они ещё в первый раз не решались закрыть её, а мне никто не мог запретить ходить в неё так часто, как я хотел.

Первые советы вредили скрыто. Могли в каком-нибудь селе устроить танцы в таком месте, чтобы громкая музыка мешала служить в церкви. С приходов неизвестно куда исчезали наши священники. А настоятеля села Макова нашли мёртвым, с выкрученными руками и поломанными ногами...

Те первые советы были хороши лишь тем, что скоро ушли.

2.

Пришли немцы. Они хоть и не вмешивались в церковные дела, но жить стало намного тяжелее. Начался голод, потому что в наших местностях выпал страшный град. Уничтожил всё. На поле — как будто кто-то плугом перепахал. Хоть как я был приучен к нужде своими постами, но от голода страдал и я. Еду тогда присылали мне из Бориславки необычную: лепёшки с осотом, лебедой, крапивой. Это всё перемешивалось с тестом. Лепёшки лишь выглядели сытными...

Из-за голода я не смог переехать в Ярослав, куда переводили нашу гимназию. Мне было грустно расставаться с товарищами-гимназистами, но ещё тяжелее было бы покидать Перемышльский кафедральный собор.

Я не делал ничего напоказ, но моё рвение было замечено. Много внимания уделил мне о. Гриник, каноник епископского капитула. Видя меня каждое утро на Службе Божьей, и если была возможность, то и в другое время дня, отец без моих объяснений понял, что я хочу стать священником. Но всё-таки спросил.

И был такой случай. На «Апостольство молитвы» ходила одна простая женщина, очень набожная, но юродивая. Даже зимой ходила босая. Может, и холода не чувствовала.

Как-то раз встретились мы трое в притворе собора — отец Владимир Савка (или Савко?), руководитель Апостольства молитвы, та женщина и я. Отец спрашивает её:

— Прошу пани, скажите мне, что из этого парня будет?

— Прошу отца, почему вы меня такое спрашиваете? Что я могу сказать? — смутилась женщина. Отец спрашивал в шутку, а она это восприняла серьёзно. Говорит мне:

— Прошу перекреститься!

Теперь смутился я. Но перекрестился.

— Из этого парня будет священник! — произнесла она торжественно.

Отец-руководитель воспринял её слова серьёзно. Я же очень этим пророчеством утешился. Рассказал о нём о. Гринику. После этого отец ещё больше начал обо мне заботиться. Я начал питаться с их кухни.

Сначала я жил в Перемышле на улице Словацкого у одной польки, потом — у гимназического профессора немецкого языка, которому помогал по дому и в саду. В конце войны меня взяли на жительство в капитул, к отцу-митрату Василию Пениле. Он был профессором в духовной семинарии. А я в ней учился частным образом, с тех пор как был в Перемышле.

Когда Германия распалась, в Перемышль снова возвращается гимназия, и я продолжаю обучение. Вернулись советы и снова взялись за своё. Весной 45-го арестовали нашего епископа. Поляки взялись выселять украинцев. В Перемышле нам было опасно даже выходить на улицу.

В сентябре нас отпустили домой, чтобы помочь выкопать картошку. Беда была и в Бориславке. Люди работали в поле, на огородах, но постоянно высматривали, не едут ли их выселять. Окрестные сёла уже вывозили.

Пришла беда и в Бориславку. Ворвались в село войска. «Выезд! Выезд!». Плач, крики, ругань. Через два часа выехала из села длинная печальная вереница. На подводах — маленькие дети, мука, сухари, одежда, постель. Сбоку от подвод — люди. За подводами шли привязанные коровы. Хорошо ещё, что слухи о выселении уже ходили давно, и люди смогли многое распродать. Но много и осталось. Самого важного: родных стен, родной церкви, родных могил — мы взять не могли...

Позабирали, правда, из церкви иконы и церковные вещи. Но наш путь изгнанников был нашим крестным путём. Облегчал его нам наш Спаситель, который был с нами на четырнадцати иконах Крестного Пути. Люди разобрали его и везли бережно спрятанным, как дорогое сокровище. Не оставили мы в церкви ни литургических, ни дьяковских и других церковных книг (метрическая сейчас хранится в Тернопольском архиве), ни хоругвей, ни фелоней. Но хоругви и фелони хранились по людским сундукам. Влажность и время их испортили. Всё сопрело, пришло в негодность.

Мы везли на своей повозке монстранцию — церковный сосуд, где хранятся Святейшие Тайны (она потом была разобрана на части и хранилась в разных местах), литургическую чашу (ей уже тогда было более ста лет, на ней надпись «Двулит» — фамилия нашего односельчанина, который купил её для церкви) и Святое Евангелие. Эти вещи до сих пор хранятся у меня, хотя Евангелие и было в руках кагэбэшников.

...Наша скорбная, словно похоронная вереница, от которой доносились ржание лошадей, мычание коров, плач женщин и детей, доехала до Нижинковичей — это в 14 километрах от нашей Бориславки. В Нижинковичах мы разобрали повозки и погрузили их вместе с лошадьми и скотом в поезд. Сели и мы в такие же вагоны, как и скот. Поезд тронулся.

Ехали мы в Тернопольскую область почти два месяца. Это даже не триста километров дороги! Поезд надолго останавливался в тупиках. Ели мы из своих запасов. Варить ничего не могли. Ещё хорошо, что на каждой станции можно было набрать кипятка. Нас не сопровождала ни милиция, ни войска, но бежать мы не могли, потому что не было документов, а в наших бумагах был указан пункт, куда нас везут: село Джурин в Чортковском районе на Тернопольщине.

Мы приехали туда в ноябре. Там на станции получили направление в Бучачский район, в село Барыш.

В Барыше расселили нас по тем домам, где раньше жили поляки. Это были полуразвалины. В нашей была завалена печь, сломаны окна, двери. Даже не у каждого дома был хлев.

Вначале было очень трудно. Мы, как только приехали, ходили в поле дожинать кукурузу, которая осталась без хозяев. Надо же было кормить чем-то лошадей и корову. Мука сначала ещё была своя. Было немного денег, потому что ещё в Бориславке кое-что продали перед выселением — купили картошки. Казак не без доли, а Бог не без милости. Как-то перезимовали. Весной дали нам землю — не столько, как дома, но достаточно. Дали семена. Люди начали весенние работы. Ещё лето перемучились, а весной было уже своё.

Помогали нам стать на ноги местные люди — те, что были национально сознательными. Люди тёмные относились к нам с презрением, будто мы покинули свои отчизны по доброй воле.

В Барыше была нас половина Бориславки. Другая половина была в Рудковском районе. Люди переписывались, навещали друг друга. Но было горько, потому что за много поколений привыкли жить вместе.

Наши приживались на новых местах. В Барыше я не мог осуществить своё призвание. После Крещения поехал во Львов. Там жила моя тётя. Меня приписали у неё, на улице Хмельницкого, 19/20.

Нужно было иметь документ об образовании, и я сразу пошёл в школу, в десятый класс. Директор был наш. Я сказал ему, что хочу быть священником, и директор отнёсся ко мне благосклонно. Школа была на улице Калинина, теперь — Замарстыновская. Окончив её, я поступил в фельдшерскую школу, что на улице Каменярской. Я любил медицину с детских лет. Думал я, что это моё увлечение будет полезным для людей, потому что знал, как не хватает нашим сёлам медицинской помощи. Хотелось лечить не только душу, но и тело.

1946 год — печальный для истории нашей Церкви. Ещё с прошлого года, после ареста всех наших епископов и многих священников, гонения на Неё были уже неприкрытыми. Они достигли наибольшего размаха 8–9 марта 1946 года, когда во Львове был согнан тот псевдособор. Тогда Львов рыдал. После «собора» мы перестали ходить в храм Святого Юра — в нём происходило то сборище.

Я знал, что в Преображенку (церковь Преображения Господня, что в центре города, возле театра Заньковецкой) ходит о. Гавриил Костельник. Я пошёл туда специально, чтобы с ним встретиться. Когда он с чашей в руках шёл из бокового престола в ризницу, я перешёл ему дорогу:

— Что вы наделали? Как вы посмели так предать Церковь?!

Он, бедняга, посмотрел на меня печальными глазами, но не сказал ничего. Пошёл в свою сторону, а я в свою.

Я заметил, что двое в штатском пристально на меня смотрят. Я понял, что это энкавэдэшники. Но они меня не остановили. Не знаю, слышали ли они, что я говорил отцу.

Москали не ожидали, что так скоро и легко разрушат официально нашу Церковь. Ведь тот «собор» не был неожиданным, его «инициативная группа» работала целый год. Москали спокойно арестовывали наших священников и епископов — хоть бы какое-то сопротивление, протест. А тогда москали ещё немного боялись мира. Мир, может, за нас и заступился бы, но мы молчали, как рыбы...

Во Львове не осталось ни одной греко-католической церкви. Из двух зол я выбрал меньшее. Пойти в управляемую большевиками московскую православную церковь я не мог. Пошёл, как и многие наши греко-католики, в польский костёл, в кафедру.

Я каждый день ходил на Службы Божьи, часто исповедовался и причащался. Моими духовниками были о. Нищомский, а потом — о. Криницкий. Но я не говорил с ними по-польски, хотя и умею. Они понимали по-украински, отвечали мне по-польски.

Очень горько было после того, как мы столько натерпелись от поляков, идти в их костёл. Да и поляки — всегда поляки. Даже ксёндзы. Не сжалились над нашей бедой, а взялись нас полонизировать. Начинали с наших детей. Мы жаловались. Дошло до Рима, но он ничего не изменил. Мы перестали в костёл ходить, собирались по частным квартирам. Наши священники, которые потеряли официальную работу, но не подписались на то москвославие, служили подпольно. Так наша Церковь уходила в катакомбы.

О какой-либо легальной духовной учёбе тогда не было и речи. Могли меня, конечно, отправить куда-нибудь в Одессу или Московию учиться на батюшку, но я был верен вере своих отцов.

Трагические события 1946 года лишь укрепили моё стремление стать священником. Ещё в Перемышле я собрал себе большую духовную библиотеку, привёз с собой и её, и конспекты из духовной семинарии (они у меня до сих пор). Я учился самоучкой.

В те годы ещё сильна была Украинская Повстанческая Армия. У меня была интересная встреча с несколькими её руководителями.

Я узнал, что в Якубовой Воле, недалеко от Дрогобыча, настоятелем является отец Павел Павлиш. Он меня крестил, был до второго класса моим катехизатором, потом из села уехал. Я учился в Перемышле с его детьми, моими ровесниками. Я поехал отца навестить.

Отец остался в церкви, потому что подписал православие. Говорил мне, что по заданию повстанцев, которым помогал. Так, очевидно, и было, потому что в 1965 году отец покинул православие. Он был православным лишь на бумаге. Перед Богом и своей совестью он до самой смерти был греко-католическим священником. Умер, имея 92 года.

Тогда в Якубовой Воле отец познакомил меня с партизанскими командирами. От них я узнал, что они выпускают партизанскую газету-бюллетень. Потом мы встретились в лесу за селом, и я передал в бюллетень свои патриотические стихи. Их уже не помню. Знаю, что один назывался «Вперёд».

Наша фельдшерская школа также имела связь с подпольем. У меня было много товарищей-патриотов, они очень мне помогали. Потребность в их помощи была велика.

Где-то через месяц после моего приезда во Львов навестил меня отец. Привёз длинный список лекарств и рецептов. На тех рецептах были печати и подписи врача больницы в Барыше. Но отец не скрывал от меня, что те лекарства — для партизан. Ещё в Бориславке отец был станичным в УПА (организовывал сбор продуктов, лечебных трав, перевязочных материалов). В Барыше также немедленно взялся за дело. Сечевой стрелец продолжал служить Украине.

Отец привозил списки лекарств и рецепты, а мы с доверенными ребятами из моей школы бегали по львовским аптекам и всё это малыми количествами скупали. Накупить всего в одной аптеке не могли, потому что это было бы подозрительно.

Раз в месяц отец приезжал с односельчанином (ещё из Бориславки). Возвращались от меня с полными чемоданами.

Всё купленное я хранил у себя на квартире. Чтобы не подвергать тётю опасности, я перебрался от неё на улицу Калинина, 28. Поселился у польки, пожилой пани. У меня была у неё комната. Чувствовал себя безопасно. До поры, до времени...

Мы жили на этаже. Как-то пришла к нам с партера старенькая бабушка и сказала, что её квартирантка хочет со мной поговорить. Я согласился. И она пришла. Ей было на вид 25 или 26 лет. Сказала, что она панна Надя, из священнического рода Лончинов, что сидела в тюрьме на Лонцкого 9 месяцев. Её взяли за сотрудничество с бандеровцами, но не нашли подтверждений и выпустили. Надя говорила, что может меня сконтактировать с повстанцами.

Я отказался. Надя показалась мне очень подозрительной.

3.

Перед тем приехал за лекарством только тот наш земляк, без отца. На этот раз, кроме лекарств, я накупил в Барыш бумаги и лент для пишущих машинок (машинки я отправил раньше). На обратном пути посыльного задержали энкавэдэшники. Как там было — не знаю, но его со всем отпустили. Он моему отцу не признался...

После этого случая повадилась та Надя. Я старался зайти и выйти из квартиры незамеченным. Так же скрытно поехал я в 1947-м в Барыш на Рождественские праздники.

Я добирался тяжело. В поезд тогда не всегда можно было втиснуться. Я часто ездил на крыше или стоял на одной ноге, держась за входную ручку. Но до Бучача как-то тогда доехалось. До Барыша из Бучача — 30 километров. Дальше добраться было нечем. Я пошёл пешком...

Мы сидели за столом в Сочельник, как стук в дверь. Открываем — на пороге... Надя!

Я был очень удивлён. Были удивлены и мои родители. Они знали, что я не буду жениться, что хочу стать священником. А тут Надя! Как будто моя невеста!

Я только спросил:

— Как вы сюда приехали? Первый раз в село, не зная?

— Я спросила у людей.

Её пригласили к ужину. Я всё допытывался:

— Панна Надя, почему вы приехали, почему вы приехали?

Она не отвечала. Выкручивалась. Пришли колядники.

Забрали Надю с собой колядовать. В одной хате они застали районного проводника Грома с повстанцами. Надя сказала, что она дочь священника, и её приняли за свою...

Когда Надя пошла колядовать, я родителям сказал, что мне и Надя, и её приезд кажутся подозрительными.

Когда я вернулся во Львов, начал осторожно разузнавать про Надю. Подтвердилось, что она действительно дочь священника, и что сидела в тюрьме.

Всё выяснилось в первые недели Великого Поста. Прибегает ко мне её подруга и подаёт мне скомканный листок бумаги. На нём — донос Нади в НКВД на меня и на других. Тот листок Надя выбросила в печь, когда в комнату неожиданно вошла подруга, но подруга вытащила.

Всё стало ясным. Я добра не ждал.

1 апреля 1947 года я зашёл дать телеграмму, что приеду в Барыш на Пасху. Почтовое отделение было на той же улице Калинина, где-то номер 30. Я ещё не закончил писать на бланке, как ко мне подошли четверо. Показали удостоверения:

— Вы арестованы! За нами!

Вывели меня на улицу. Ведут. Двое сзади, двое спереди. В штатском, в плащах. Руки в карманах. В руках, очевидно, наганы.

Завели меня аж на улицу Горького, в НКВД. На втором этаже передали меня следователю. Сразу допрос. С оскорблениями, бранью, с гадкими москальскими матами. «Фамилия! Имя! Отчество!..» Выпытывали про дедов, бабок. «Связь с бандой: кто, когда завербовал...»

Я не скрывал, что покупал лекарство, но говорил, что покупал для больницы, знаю об этом по печатям на рецептах. Это были веские доказательства. Не знал я, что им уже всё известно...

Потом я узнал, что где-то через неделю, на саму Пасху, арестовали моего отца и того человека.

Страшно вспомнить те допросы. Били. Кулаками — в спину, в голову, по животу. По шее — «дубинкой». Ставили «к стенке»: лицом к стене и руки вверх. Стоял так часами. Руки опадали — били. Ничего в них человеческого не было. Это как если бы человек попал в руки дьявола. У них не было ни малейшего милосердия, ни малейшего. Вначале с неделю я сидел в «одиночке». Потом бросили меня в подземелье, в общую камеру.

Людей очень много. Вповалку на бетонном полу. Не у каждого было что подстелить. Окошко сантиметров на двадцать, и то с корзиной-«намордником», лишь сверху блестела полоска свободного неба. В баню не водили, белья не давали. Кормили впроголодь — солёная и ржавая тюлька, кусочек мокрого хлеба, похлёбка из полугнилого картофеля и свёклы... Ещё и нас ели клопы. Но очень скоро им уже нечего было на нас есть. В камере не было покоя ни днём, ни ночью. Брали на допросы и по ночам. Возвращались со свежими побоями, стонали.

Один из моих допросов был на Пасху.

Завели меня к следователю. Поставили лицом к стене. Следователь что-то писал, а мои мысли были на воле. Вспоминались Пасхальные праздники в родной Бориславке. Вдруг слышу:

— Христос Воскрес!

— Воистину Воскрес! — ответил я торжественно.

Удар дубинкой по шее, чуть ниже головы (они знали, где больнее) вернул меня к действительности. Я потерял сознание. Потом еле дошёл до камеры.

Эти нелюди издевались над самым святым.

Но и в этих нечеловеческих условиях мы старались быть людьми. Не забывали о Боге. Утром и вечером — общая молитва. Молились и по отдельности. Вполголоса пели — потому что что за украинец без песни. Нам, разумеется, не давали ни книг, ни газет. Так мы рассказывали друг другу, кто что прочитал. Рассказывали из Библии, из Священного Писания, наши исторические повести. Здесь, в камере, были мои первые попытки катехизации, проповедования.

Где-то за месяц до суда меня перевели на этаж, в камеру поменьше. Среди нас был наш славный партизан Сорока (недавно под Дрогобычем его перезахоранивали). Это был коренастый мужчина лет тридцати, хорошо сложенный физически, а ещё лучше — идейно. Сознательный, умный, интеллигентный человек. Чувствовалось, что он занимает высокое боевое положение.

Сорока готовил в камере побег. Мы стояли «на атасе», а он металлическим предметом выдалбливал решётку. Собирались мы бежать в дождливую и грозовую ночь. Уже немного осталось выдалбливать, две нижние перекладины уже были освобождены, как нас кто-то выдал. Нас — по карцерам. Там держали только в белье, днём не на что было даже сесть, раз в три дня — стакан воды и сто граммов хлеба.

В карцере меня держали неделю. Потом перевели в другую камеру, но Сороки уже там не было.

Раз на следствии сделали мне «очную ставку». Заводят меня к следователю, а там Стефа Кривулец, моя родственница. И их вывезли из Бориславки, но во Львовскую область, в Рудковский район, село Подгайцы. Я там был перед арестом, навещал родню.

Я очень удивился, когда увидел Стефу. Сразу к ней:

— Стефа, ты что здесь делаешь? Ты нигде не была, ни с кем не связана. Будь осторожна, чтобы тебя не запутали. Ты нигде не была! Ты ничего не знаешь!

Следователи не ожидали, что я так буду себя вести. Когда опомнились, начали бить. Тогда меня избили едва ли не больше всего.

Уже в лагерях я узнал, что мои предостережения помогли Стефе выбраться на волю. Её ещё подержали неделю и отпустили.

Пришло время «суда». Он был в той же тюрьме. Завели меня в судебный зал. Здесь я встретился с отцом. Был здесь и тот человек, что приезжал с отцом во Львов. Мне на следствии не делали с ними очных ставок, ничего о них не упоминали, но по протоколам я догадывался, что и отец — за решёткой.

Нас посадили за ограждение. Стража не дала перемолвиться и словом.

Судил нас военный трибунал. Судилище было очень коротким. Нам троим дали по 10 лет лагерей и 5 поражения в правах (на лагерном жаргоне — «по рогам»). Статья 54-1-а, 11 — «измена родине». Партизанская. По этой статье коммуна расправлялась со всеми воинами Украинской Повстанческой Армии.

После суда перевезли нас в тюрьму на Лонцкого. Везли на открытой машине. Был июнь. Лето в разгаре. Над головой яснело небо. Тяжело было вновь возвращаться в тюремный ад.

Уже до суда я знал, что на волю не выйду, на срок надеялся разве что больший. Поэтому чувствовал после суда облегчение на душе. Я никого не «засыпал», никто от меня не пострадал, хотя я на каждом допросе был избит или пытан иным способом. А тех побоев и издевательств можно было не выдержать. В этой тюрьме людям ломали между дверями пальцы, девушек подвешивали за косы. Отец Яворский под пытками «сознался», что застрелил генерала, хотя при войске никогда не был, оружия никакого в руках не держал и не мог зарезать даже курицы.

Тот, кто пережил те физические, моральные и духовные пытки и выжил — тот ощутил на себе великое чудо Божьей благодати.

Тюрьма на Лонцкого отличалась разве что тем, что мы были на этаже и на деревянном полу. Решётки, параша, порядки — такие же. Камера переполнена, душно. Мучила жажда, воды достаточно не давали, а давали очень солёную тюльку.

...Приближался праздник Пресвятой Евхаристии. Мне было очень грустно. В тот день на воле я ходил на исповедь, к Святому Причастию. А здесь... Но Всевышний и Пречистая Богородица не оставили меня без своей опеки и в тюремных стенах.

То, что случилось в субботу, накануне Праздника Пресвятой Евхаристии, считаю чудом Господним.

А было так.

Во время моих печальных раздумий послышались в коридоре шаги, заскрежетал в двери ключ, дверь открылась и надзиратель толкнул в камеру человека. Лицо интеллигентное. Измученное, но выражение непокорное.

Двери закрылись.

— Слава Иисусу Христу! — поздоровался прибывший.

Мы поняли, что это священник. Он сразу подтвердил нашу догадку:

— Я отец Цегельский. У меня есть всё для того, чтобы отслужить Службу Божью. Кто желает исповедаться — прошу.

Исповедовалась вся камера. Нас было в ней около 50.

Я исповедовался в числе первых. Моему счастью не было предела.

Я прислуживал отцу при службе. Отец знал Службу Божью наизусть. Чтобы иметь с собой какую-нибудь книжечку или записную книжку — о таком не могло быть и речи.

Очень трогательно выглядело наше Причастие. Вино у отца было в пузырьке с надписью «Капли от сердца». Чашей служила небольшая кружка. Просфора была настоящая.

Рано, ещё до «подъёма», дверь камеры с грохотом отворилась. Дальше, как по тюремному «уставу»:

— Кто на «Ц»?

— Я, — отозвался отец Цегельский.

— Выходи с вещами!

Оказывается, его ошибочно поместили в нашу камеру.

Это они себе так думали, что они ошиблись. Но это была Божья Воля. Это была для меня великая Божья Благодать.

Я встречался с отцом Цегельским во Львове после моего второго заключения. Бог даровал ему долгий век.

Где-то в сентябре группу заключённых, а с ними — и меня, посадили в «воронки» и привезли в лагерь, который находился в 6 километрах от Николаева Львовской области, в 30–35 километрах от Львова.

Лагерь этот был в бывшем римо-католическом сиротском приюте. Там было свободнее. Можно было ходить по огороженному двору, заходить из барака в барак.

Здесь я встретился с отцом. Ни он, ни никто из заключённых не роптали на свою судьбу. Люди умели себя держать, потому что знали, за что пошли на муки. Мы лишь очень переживали за маму, за моих младших братьев и сестёр. Уже когда отец был в неволе, у меня родился самый младший брат. Мама год пряталась с ним по людям...

Мы с отцом были в разных бригадах. После работы я шёл к отцу в барак.

Там под Николаевом мы строили двухэтажные, на 4 квартиры, жилые дома. Отец сначала на стройке не был, а работал в огородной бригаде. Когда выкопали картошку, дали отца в бригаду плотников.

Я же не имел никакой строительной специальности, и потому был чернорабочим, грузчиком. Возил на тачках, носил на носилках цемент, кирпич, раствор, камни. Это была тяжёлая работа.

Как-то раз один паренёк лет семнадцати, бойко из-под Дрогобыча, сказал мне после ужина прийти к нему. Случилось так, что я не смог. На следующий день он сбежал из лагеря. Потом возле трубы, по которой за зону вытекала вода, нашли его куфайку. Он, очевидно, сбежал по той трубе. Я жалел, что не сбежал вместе с ним. Ещё и отца бы уговорил. Леса у нас большие...

В конце года нас перевезли на Львовскую пересылку. Там нас было, как сельдей в бочке. Хорошо ещё, что держали недолго. Загрузили нас в товарняк.

Везли нас в вагонах, построенных для перевозки скота. Но сделали с двух сторон нары, решётки на окна... Должен бы стоять где-то в Галичине такой вагон, как памятник. Как память о тех страшных временах, когда этими телятниками везли в сибири и казахские пустыни тысячи, миллионы невинного украинского народа. Ведь разве вина его в том, что любил и защищал свою землю, что хотел по-украински молиться Богу?

4.

И в поезде страдали от жажды. Давали солёную тюльку. Воду задерживали. Специально, чтобы люди мучились. Люди облизывали гвозди, которыми были прибиты вагонные доски, потому что на них выступал иней.

В дороге конвой не давал покоя. Сначала обстукивали вагон деревянными молотками: определяли, не надломил ли кто доску, готовя побег. Потом сгоняли всех в одну сторону вагона и заставляли перебегать в другую, считая. Считали теми же молотками: били каждого, куда попало, ещё и подгоняли: «Скорей, скорей». Смеялись, матерились. Такие вот были развлечения...

Раз меня ночью разбудили. Смотрим по очереди в окошко — город освещён. Мы поняли, что это Киев.

Поезд загрохотал по мосту. Что в вагоне началось! «Днепр! Киев! Днепр!» — кричали мы и радовались, как дети, забывая, что не едем в нашу столицу желанными гостями, а что повезут нас через неё дальше, в далёкую и холодную чужбину. Возникла песня: «Упала Москва, а город Киев уже столица!»

Когда за окном не стало садов возле белоснежных хат, а вместо опрятных домиков появились «избы» из почерневшего сруба, мы поняли, что это уже чужбина...

В дороге нас застало Рождество. Грустная это была коляда...

Измученные дорогой, частыми остановками, долгим стоянием в тупиках, прибыли мы, наконец, в Челябинск.

Затолкали нас в бараки — большие здания без перегородок внутри, по бокам — двухъярусные нары. В одном бараке жило 200–300 заключённых. По бокам барака словно дымились две печки, но не грели. Люди спали одетые, на голых досках, без матрасов.

Стены были красные от крови. Нас поедом ели клопы. Их ловили и давили о стены.

В лагере всех одели. Но в старое, засаленное, часто с кровью. Всё серое, валенки старые, перекошенные.

Здесь, за колючей проволокой, был настоящий интернационал. Были представители каждого народа того советского союза, а украинцев было столько, что казалось, будто их в СССР по меньшей мере две трети. После войны среди заключённых были немцы, венгры, итальянцы, японцы, китайцы. Никто из них отдельных бригад не делал, всё было вперемешку: «дружба народов».

Наш лагерь расстраивал Челябинск. Я был чернорабочим. Но работать здесь было намного тяжелее. Потому что строили пятиэтажные дома, а кранов для подъёма грузов не было. Вместо кранов были мы.

До сих пор страшно вспомнить те крутые трапы — доски, поперёк которых были набиты палки. Мы ходили по тем трапам на четвёртый, на пятый этаж. Руки не выдерживали. Раз я на глазах у бригадира выпустил носилки из рук. Бригадир подбежал и ударил меня кулаком в лицо. Он был тоже заключённый. Москаль.

Сильно меня ударил, я чуть не упал, но устоял. Я посмотрел на него, без злобы. С жалостью. Он отвернулся, пристыженный. Потом искал для меня работу полегче.

Это было тяжёлое послевоенное время. Вся Московия была голодной. Что уж говорить о заключённых? Некоторые получали из дома посылки. Мне не присылал никто.

В Челябинске была моя первая лагерная Пасха. В Пасхальное воскресенье мы собрались вместе, после общей молитвы съели отложенный из скудных лагерных пайков хлеб. Слёзы катились у нас из глаз, когда мы пели воскресные песни. Мысли наши были далеко отсюда, в родной стороне.

Я промучился на стройке почти до конца года. Перед Рождеством — этап. Завезли в Башкирию.

Сначала я был на лесоповале. Лагерь был в долине. На лесосеку в горы шли, а если далеко, то ехали на открытых машинах. На месте отгребали от ствола снег, подпиливали, сколько нужно, ручными пилами, потом упирались в дерево палками. Когда оно падало, поднималось облако снега. Потом обрубали ветки и сучья, ствол резали на брёвна. Тяжело было те брёвна сносить вниз, штабелировать.

Снега были в лесу глубокие. Люди проваливались в них. И я был в снеговой яме. Счастье, что другие видели, как я провалился. Сам бы я из неё не выбрался.

Не каждое воскресенье давали нам отдыхать. Когда выпадали снега, нас гнали расчищать колею и дороги. Казалось бы, что снег лёгкий, пушистый, но эта работа также очень утомляла.

Я думал, что тяжелее работы, чем на лесоповале, нет. Но меня перевели в каменоломню. Там были каменные горы, на их месте должны были потом строить какие-то военные объекты, и мы те горы стёсывали. Инструмент простой: лом, кирка, зубило, молот.

Но в Башкирии мне было намного легче, чем в Челябинске. Для души. Потому что со мной в одной бригаде был священник. Это был преподаватель Луцкой римо-католической семинарии отец Иосиф Пуковинский. Это был благородный, высокообразованный сановник. Отец был совершенно не приспособлен к лагерным условиям. Ему очень досаждал мороз. Отец очень мучился, но не болел.

Лагерные условия не сравнить с семинарскими, но в моём лице отец имел способного ученика. Он радовался, что я хочу быть священником, и охотно мне помогал. Отец хорошо говорил по-украински. Чтобы не забыть язык, я говорил с ним и по-польски.

Мы использовали каждый миг. Отец учил меня, и когда мы отдыхали несколько минут в карьере, опершись на лом или лопату, и вечерами в бараке. Больше всего — в воскресенье. Каждое воскресенье отец служил на своей тумбочке Службу Божью. Служил на латыни. Исповедовал, причащал, но под одним видом. Просфорой служил лагерный хлеб, а вина не было.

Я очень жалел в Башкирии, что не имел возможности рисовать. Дал мне Господь частицу этого таланта. Хоть какой тяжёлой была работа, но я любовался прекрасными пейзажами. Так, будто знал, что скоро их не увижу.

Так и случилось. Весной 1949-го товарняк повёз нас в Казахстан, в Джезказган, в песчаное море. Если где-то был клочок земли, то его покрывали роскошные красные тюльпаны. Мы любовались ими, когда ехали. Но через несколько недель всё выгорело на солнце.

Страшная вещь — песчаные бури. Но меня спрятали от них очень далеко, а точнее — глубоко. В шахту. Добывать медную руду. В шахте Покровской, номер 39.

Сначала бурили и взрывали руду, потом прокладывали рельсы, и по тем рельсам мы, проходчики, толкали в забой вагонетки. Там насыпали скребком на совок руду, с совка выбрасывали в вагонетку, и когда она наполнялась, толкали её назад. За смену нужно было наполнить 30 таких вагонеток.

В Джезказгане мне было у кого учиться. Здесь были из Закарпатья о. Долишевич и о. Пушкаш. Ещё был профессор Богословия из Белоруссии, римо-католик. Фамилии, к сожалению, не помню. Отец Долишевич погиб позже в Джезказганском восстании. Его раздавил танк... Его бросили за решётку потому, что не подписал православие. Он смело встал на свой крестный путь, оставил дома семью. Теперь священником является его сын.

Так как в нашем ярусе рудоносный слой был толщиной в четыре метра, и столько же метров, а то и больше, было до потолка в штреках-проходах. Потолки, как в угольных шахтах, здесь не крепили, лишь в угрожающих местах потолок подпирали столбами. Но этого было мало, и очень часто с потолка падали камни. Иногда столько, что перекрывали проход.

Один такой обвал застал меня с ребятами в шахте. Камень, отколовшийся от потолка, оторвал моему товарищу ногу. Другой камень (мы потом взвешивали — он весил 20 килограммов) упал мне на голову, отбился от каски и ударил в плечо, но не очень. Удар в голову меня оглушил, но я скоро отошёл.

Нас с раненым подняли наверх. Хотели поддержать и меня, когда я шёл, но я отказался. Начальник шахты, невысокий смуглый казах, на диво человечный, показал на меня своему сотруднику:

— А я знал, что с ним ничего не случится. Он верующий! Когда он спускается вниз, всё время крестится!

И так было. Заходя в лифт, я, не скрываясь, трижды крестился. Никто не смеялся, воспринимали это серьёзно, но не подражали.

Когда был тот обвал, в наш лагерь приехала комиссия из министерства здравоохранения. Нас удивлял их высокий культурный уровень, безупречное владение русским языком. Они вызывали заключённых. Спрашивали не только о здоровье. Выпытывали о лагерной жизни, об отношениях между заключёнными и начальством. Выпытывали до мелочей. Задавали и мне много вопросов, когда вызвали. Меня, обследовав, перевели в другую категорию, для работы на поверхности.

Комиссия поработала и уехала. Очень скоро приехала ещё одна комиссия из министерства здравоохранения. Уже настоящая. А предыдущая была организована... английской разведкой! Шпионаж!

Начальство о такой передряге заключённым не говорило. А, поскольку в моих бумагах было записано, что я от шахты освобождаюсь, я под землю не спустился.

Я на «разводы» утром не ходил, а прятался по зонам. Они были отделены друг от друга не огневыми полосами, а высокими стенами, в которых были калитки. У калиток дежурили заключённые, и они меня пропускали. Моя игра в прятки закончилась карцером. Меня посадили на неделю. Режим как и в тюремном карцере: раз в три дня — сто граммов хлеба и стакан воды.

После карцера меня перевели с третьего лагпункта, шахтного, на первый. Боялись, что, когда я снова начну бунтовать и не идти в шахту, за мной последуют другие заключённые. Всё-таки и в бумагах было записано: работа на поверхности. А для них бумаги были важнее, чем человек.

Я снова пошёл дробить скалу. Работа намного тяжелее, чем в шахте, но безопаснее. Да и небо над головой.

И снова — этому переводу, как и тому, что я не погиб и не был ранен в том обвале, я обязан Всевышнему. Он готовил для меня в этом лагере великое событие. На первом лагпункте также были священники. Наши греко-католики, польские латинники. Здесь я подружился со священником из Молдавии. Василианин, греко-католик. Кто-то у него из родственников был итальянского происхождения, кто-то румынского.

В декабре того, 1949-го, года перевели к нам заключённого-епископа, которого отец знал. У Владыки отец был из Московии, мать — итальянка. Когда Российская империя распалась, он вместе с родными эмигрировал. Вступил в иезуитский орден. Выучился, преподавал философию в Руссикуме, в Риме. Не знаю, каким образом он оказался во Львове, кто его рукополагал в епископы. Очевидно, тайно — Слуга Божий Митрополит Андрей Шептицкий, потому что епископ его часто вспоминал. Митрополит посылал его для миссионерской работы в Московию. Епископ был осуждён как ватиканский шпион.

Это был подвижный коренастый мужчина, фигурой похожий на Патриарха Иосифа Слипого. С рыжеватой бородой. Ему было тогда лет 50. Представился мне как Виктор Новиков. Надеялся, что выйдем из лагеря, и что будут лучшие времена, и что мы встретимся в Риме. Дал мне свой адрес в Вечном Городе: виа Спиритус Санктус, 5 (ул. Святого Духа, 5).

По Божьей Милости, времена изменились, и я искал в Риме Владыку. По указанному адресу его не было, в Руссикуме подтвердили, что действительно, там преподавал философию Кир Виктор Новиков. Сказали, что у него было ещё две фамилии: Маковский и Холява. Очевидно, Новиков было настоящей. Но в Риме его не было. О его дальнейшей судьбе никто не знал.

...После нескольких длительных бесед, которые имели характер экзамена и составили для Владыки соответствующее обо мне впечатление, он сказал, что даст мне диаконское рукоположение.

Я начал к рукоположению готовиться. Часто исповедовался, принимал Святые Тайны. Ретрит мне давал сам епископ.

В лагерных условиях я не мог и мечтать о соответствующей этому торжественному акту одежде. Но хотелось хоть как-то отличиться и внешне. Была у меня длинная белая рубаха. Она была вместо далматики. Один мой товарищ, который работал в прачечной и был посвящён в тайну, разрезал по длине полотенце и вшил мне из него орарь.

Торжественный и памятный день для меня настал. Это было 1 января 1950 года.

Рукоположение было во время завтрака. Епископ знал наизусть основные молитвы, самое главное — форму рукоположения «Божественная благодать».

После рукоположения я был на седьмом небе. Я забыл, что я в неволе. Для меня была великая радость, что даже такой тяжёлой дорогой, но Господь ведёт меня к священству, что Он слышит мои ревностные молитвы.

Свидетелем моего рукоположения из священников был только один тот отец из Молдавии. Владыка сам рассказал нашим священникам о моём диаконском рукоположении. Они с радостью приняли это сообщение.

Получив первую степень священства, я мог работать в лагере в пределах своей диаконской власти. Она давала мне право проповедовать, готовить к исповеди, служить молебны: вечерни, утрени, акафисты.

Владыка сказал, что иерейские рукоположения даст мне на Пасху. И он, и наши священники готовили меня к ним. Мне рассказывали и по памяти. Некоторым удавалось каким-то образом достать духовную литературу. Я жадно её перечитывал.

Но в Великий пост, среди ночи, Владыку от нас забрали. Не могу припомнить — до или после Пасхальных праздников отправили и меня этапом в Спасск.

5.

В Спасске лагеря были в Долине Смерти. Нас долго везли по песчаной пустыне, на открытых машинах. Ветер нёс песок. Он забивал рот, глаза.

В Долине Смерти было более 20 000 заключённых. Там было много священников. Встретил я там о. Ивана Готру — василианина, отца Мисяка — игумена монастыря студитов. Отбывали наказание за веру, как они себя называли, и «истинные православные» из Московии. Были и священники-латинники, среди них о. Туркус из Латвии.

Рядом с нашим концлагерем был концлагерь женский. Там были сёстры-монахини. Между нами была не огневая линия, а стена. Через калитку можно было общаться. Передавали мы сёстрам записки, в которых сообщали, в какое время у нас будет служиться Служба Божья, чтобы они могли молитвенно с нами соединяться. В условленное время они выходили в своей зоне на холмик, так что из нашей зоны их можно было видеть. Они выражали своё сожаление, бились в грудь. Отец Готра давал им разрешительную молитву, благословлял.

В Спасске были старые, выработанные, заброшенные карьеры. Мы сходились туда на молитву. Здесь мы действительно были похожи на первых христиан, которые молились в подземных римских катакомбах. Как диакон, я служил там вечерни, утрени, акафисты. Много людей сходилось. Надзиратели узнали, гоняли нас оттуда, а мы потом собирались там снова.

Жизнь была тяжёлой, климат невыносимым. Люди, истощённые непосильным трудом, очень умирали. Две бригады заключённых в две смены только то и делали, что рыли могилы. Долина Смерти оправдывала своё название.

Казалось, что этим лишениям и этому горю не будет конца-края, что в этих песках и в тех тайгах бескрайних, в тех голых тундрах вымрет наш народ.

Мы видели те страшные смерти, а в сердце теплилась надежда, что Бог поможет нам выйти из этого ада на земле.

Однажды вечером, после молитвы, я задумался над несчастной судьбой нашего народа. Я принял это близко к сердцу. Думаю: что будет с людьми, которые мучаются здесь? Что станет с концлагерями? Будет ли этому когда-нибудь конец?

С такими мыслями я уснул.

И приснилось мне, что я — на большой площади. Сижу на земле, вожу по ней палочкой и думаю: Боже мой, что станет с этим народом?

Вдруг передо мной появляется человек величественного вида. Седые, серебряные, и борода, и волосы на голове. Одежда такая небесная. Словно дух. Чувствовалась его сверхъестественная сила. Говорит мне:

— Дитя, о чём ты думаешь?

Я боялся слово промолвить, перепуганный. Тот величавый старец тогда говорит:

— Я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь, что будет с моим народом. Каков будет этому конец, какова будет его судьба. Встань.

Берёт у меня палочку, а меня за руку выводит на середину площади, спрашивает:

— Что видишь?

Смотрю: перед нами — большой муравейник. Говорю Ему.

— Смотри, что сейчас будет.

Старец моей палочкой сюда, туда — разровнял тот муравейник. Муравьи — кто куда со своими белыми подушечками-личинками. Старец ко мне:

— А теперь скажи, что я сделал.

— Вы сровняли с землёй муравейник.

— А муравьи что делают?

— Разбегаются. Во все стороны.

— Да. Теперь встань и скажи моему народу, что скоро придёт то время, когда я все эти концлагеря также сровняю с землёй. А Народ мой вернётся домой.

На этом я проснулся. Сидя! Меня объял страх. Я же знал, что я ложился спать. Проснулся — сижу! Бужу своего соседа:

— Иван! Иван!

— Что случилось? — испугался он. Это было где-то в полночь.

Он был первым, кому я рассказал свой вещий сон. Пан Иван Сметанюк живёт сейчас в Гошеве.

Я рассказал этот сон своему исповеднику отцу Готре, отцу Мисяку, другим священникам. Они все также восприняли его как вещий.

Тот сон был нам большой духовной поддержкой.

Не могу сказать, кто явился мне в вещем сне. Кто-то из Пророков, посланников Божьих, или Сам Господь Бог.

После моего сна мы ещё ревностнее взялись за труд на Господней ниве. У меня был Молитвослов, я его очень берёг. Кроме того, у нас было много служб, псалмов, переписанных от руки. Не всегда можно было взять с собой книжечку или бумаги. Поэтому я много учил наизусть. Я знал наизусть молебен Сердцу Христову, Акафист Божьей Матери.

Где-то в 1952 году снится мне ещё один вещий сон. Он также сбылся, но позже. Снится мне тогда, что я в Риме. И что я епископ! Это было очень странно, потому что ни о каком епископстве я тогда не думал, я же ещё не был священником.

Снится мне, что я, как епископ, готовлюсь служить Службу Божью. И это в Базилике Святого Петра! На гробе Святого Иосафата Кунцевича! Несу чашу, несу всё, чтобы отслужить службу Божью. Мало того, иду на то место, где через много лет действительно торжественно положили его святые мощи. Захожу в храм, поворачиваю на правую сторону, захожу в третий или четвёртый неф...

Известно, что мощи Святого Иосафата до войны находились в Вене, в украинском греко-католическом храме Святой Варвары. Во время войны они, вероятно, были вывезены в Рим. Но в базилику Святого Петра, главный в мире католический собор, они были перенесены на второй сессии Второго Ватиканского Собора, когда в Риме уже был, вырванный Божьей благодатью из хрущёвских концлагерей, светлой памяти Блаженнейший Патриарх Кардинал Иосиф Слипый.

В 1990 году я, как епископ, находясь в Риме, в сослужении других епископов отслужил на гробе Святого Иосафата Службу Божью. Сон мой сбылся через 38 лет!

О том сне я рассказал только отцу Готре. Потому что не все наши священники, к сожалению, смело выполняли свой долг, не все одинаково воспринимали моё рвение, и если бы я ещё сказал им, что видел себя во сне епископом...

Расскажу ещё и о третьем сне, который приснился мне в том же 1952 году, перед моим отъездом в Алтайский край.

...Снится мне, что я на большом пространстве. Не засаженном, не засеянном. Как пустыня. А в пустыне той — очень много крестов. Разных. Большие, малые. Железные, деревянные. Новые, старые. Ровные, покосившиеся. Я понял, что это кресты людские. Каждого человека. Меня заинтересовало: есть ли среди тех крестов и мой крест?

Я начал искать. Искал, долго искал. Даже устал. Моего креста не было. Подхожу к одному, второму, десятому. Чувствую: не мой это крест, не мой!

И вдруг вижу — стоит отдельно, далеко от меня и от других высокий крест.

Дошёл я до него. Крест высокий, дубовый. У подножия — цветы. Нежные белые цветы. Под крестом и по кресту вьются. И перекладина в цветах.

Стою я перед тем крестом, как вкопанный. Думаю, удивляюсь. И вдруг говорит мне сердце: мой тот крест, мой!

Падаю перед ним на колени, обнимаю, целую, умываю слезами... Так в слезах я и проснулся.

Сказал мне этот сон, что Господь готовит мне особый крест. Хоть и увенчанный белыми пречистыми цветами, но больший и тяжелее других.

Дальнейший мой невольничий путь лежал в Алтайский край, в Ольжерас. Здесь строили какой-то огромный завод, кажется, нефтеперегонный. Здесь работало более 5 000 заключённых — «ударная комсомольская стройка»!..

В Ольжерасе мне повезло. На объекте не было медработника. Просматривая, как у новоприбывшего, мои бумаги, вычитали, что я учился во Львове в фельдшерском училище. Начальником санчасти был капитан Шкуро. Украинского происхождения. Он меня вызвал. Я объяснил ему, что моё медицинское образование не завершено. Поговорив со мной, он решил, что моих знаний достаточно, и вручил мне ящичек с лекарствами и всем необходимым для оказания первой помощи.

Бог помог мне и на этом поприще стать нужным людям.

Почти сразу, как я приступил к своим фельдшерским обязанностям, произошёл такой случай.

Именно тогда, когда у меня в санчасти были о. Кузик, бригадир Петрив с Дрогобыччины и автокефальный священник с Ровенщины, пришёл больной заключённый Власенко, с Большой Украины. Бригадир на него накинулся:

— Ты постоянно морочишь голову врачам, ходишь по амбулаториям. Дай людям покой! Марш на работу!

Я за Власенко заступился. Говорю бригадиру:

— Пан Петрив, ко мне пришёл посетитель. Он имеет на это право. Пришёл, как больной человек. Я обязан его обследовать.

Больной жаловался на боль выше поясницы. Я попросил его снять рубашку, выслушал стетоскопом его сердце, лёгкие. Не заметил ничего.

Священники и бригадир следили за моими действиями, подсмеивались. Я делал своё. Сказал лечь больному на кушетку, ощупывал мышцы. Когда я нажал на седалищный нерв, больной вскрикнул, и очень громко. Я понял, что у него острое воспаление этого нерва.

Я попросил Петрива вызвать с вахты дежурного. Нашли машину и отправили больного в центральную больницу. Там Власенко полгода лечился.

Ещё был трагический случай: человека ударило током. Я взялся делать искусственное дыхание. Вызвали врача из вольной больницы. Приехал, посмотрел:

— Коллега, не трудись. Он мёртв!

Уехал себе. Я продолжал дальше. Записано же в инструкции: делать искусственное дыхание четыре часа! Через три с половиной часа человек вернулся к жизни.

Раз на стройке поднимали лебёдкой горячую смолу, бадья открылась и облило того, кто поднимал. Я оказал первую помощь, отправил в больницу. Ни воспалений, ни абсцессов. Значит, сделано стерильно.

Иногда приходилось браться и за работу хирурга. Содрало человеку кожу на спине, на груди. Висит полосами. Пока тот хирург приедет... Взял я скобы, скрепил. Уже меньше мука.

Случалось идти и на конфликт с начальством. Оно отказывалось подписывать составленные мной акты о травмах. Они давали право истощённым и травмированным людям на короткую передышку. Как-то раз, когда начальник очень упирался с подписанием, я пошёл с проверкой по рабочим местам. Право на неё давала мне инструкция. Придирчиво проверяя соблюдение правил техники безопасности, я выявил ряд нарушений и остановил весь объект. Начальнику не к чему было придраться, чтобы меня наказать. Заключённым выдали рукавицы, укрепили траншеи, поставили заземление — словом, ликвидировали почти все недостатки. После этого случая начальник выписывал акты даже на царапины.

Были у меня благодарности из больницы за моё фельдшерство. Но больше всего радовало меня то, что могу послужить людям.

В этом лагере я исполнял и свои диаконские обязанности.

Наших священников здесь было много. Кроме о. Кузича, были здесь о. Коржинский (сейчас живёт в Коломые), о. Николай Желтвай из Закарпатья, о. Баслядинский и ещё один священник, фамилии его не помню. Но, к сожалению, духовная жизнь в зоне была очень вялой. Этим пользовались иеговисты и другие сектанты, которые смущали людей. Надо было браться за работу.

6.

Перед Великим Постом прошу о. Желтвая созвать в ближайшее воскресенье наших священников. Ведь надо перед Пасхой исповедовать заключённых, надо постоянно служить по баракам службы Божьи. Наша пастырская работа должна быть организована. Я сказал отцу, что буду готовить заключённых к святой исповеди, на Службах Божьих — говорить проповеди.

О. Желтвай согласился со мной и поручил мне созвать священников.

Священники сошлись. Когда о. Желтвай рассказал им о моём предложении, о. Баслядинский возмутился:

— Что? Этот сопляк будет нами руководить?

Я не ожидал такого услышать. Мне было обидно, но я не проронил ни слова. Сказал о. Желтвай:

— Всечестные отцы, сопляков среди нас нет. Мы не можем противиться Божьему устроению, когда Дух Святой говорит нам и выбрал отца диакона, чтобы напомнить нам о том, что мы забываем, что и в тюрьме мы не освобождены от пастырского труда. Здесь наши верующие, и мы, как священники,

обязаны работать над их душами. И Бог призвал нас в тюрьмы лишь для того, чтобы мы были среди своих людей, помогали им, защищали их, давали им душевный покой. Итак, это важное дело — не дело отца диакона. Это дело Божье. И мы должны подчиниться Божьей Воле!

После нашего собрания заключённые получили большую духовную опеку.

В бараках, между нарами — службы. Вместо Святого Престола — убогие тумбочки. Исповеди, Причастие, катехизация...

Меня же снова переводят на другой лагпункт. Мы сопротивлялись жёсткому лагерному режиму. Я участвовал в шестидневной голодовке. Начались в лагерях волнения. Уже был приказ нашего комитета на забастовку.

Мы вышли вечером во двор. Выстрелы. Со мной парень лет 18-ти. Рвётся бежать. Говорю ему:

— Михаил, Михаил, нам надо в другую сторону, потому что оттуда стреляют!

Не послушал меня, вырвался. Побежал под пули. Его убили на моих глазах.

Пули уже свистят возле меня. Я сел под стену. Молюсь...

Утром я пришёл туда, где молился. Стена в том месте, где я сидел, была изрешечена четырьмя пулями. Две были очень близко от головы.

Великое чудо Господне, великая сила молитвы!

После смерти Сталина (о ней нам сообщил «брехунец» — так мы в лагере называли радио), меня снова перевели на третий лагпункт. Снова организую священников. Здесь снова были о. Коржинский, о. Баслядинский. Мы застали здесь о. Владимира Сеньковского.

На этом лагпункте мы взялись за катехизацию. Организовали катехизические кружки, взяли себе в помощь ребят, которые с дому знали Закон Божий. Мы подготовили их в катехизаторы.

Наши священники согласились служить Службы Божьи, но без проповедей. Проповеди говорил я. Присматриваясь ко мне, о. Владимир Сеньковский сказал мне, может и с иронией:

— Отец диакон, вы так нами здесь руководите, что нам кажется, что вы наш епископ!

— Отец Владимир, прошу принять во внимание, что я здесь, в лагере, являюсь вашим епископом!

Я ответил сразу, не задумываясь, так, как будто кто-то заранее вложил эти слова в мои уста. Сказал я их и улыбнулся, чтобы не было напряжения. И отец улыбнулся. На том мы тогда и закончили.

В апреле 1990 года, когда мы приветствовали во Львове, возле ратуши, с первым приездом на Украину нашего Блаженнейшего Патриарха Кир Мирослава Ивана Любачивского, я встретился с о. Сеньковским. Мы встречались с ним после первого заключения, когда я ещё был священником. Здесь же, возле львовской ратуши, он напомнил мне о нашем лагерном разговоре.

— А я ведь в лагере принял ваши слова за шутку. А видите, как повернулось: Вы действительно епископ!

Дивны пути Господни! Тяжёлой дорогой вёл Ты меня, Боже, к священству, к епископству. Благодарю Тебя, что не дал мне сбиться с пути, ослабнуть духом, разувериться.

В Ольжерасе, кроме того, что я говорил проповеди, я ещё организовывал молебны к Матери Божьей, к Сердцу Христову. Служил их сам, а также утрени, вечерни. Всё это было тайно.

Но «стукачей» (доносчиков) у начальства было среди заключённых предостаточно. Они доносили, когда должна быть служба или молебен, и приходила проверка. Когда она приближалась, прибегал от входных дверей тот, которого мы оставляли следить, или кричал со своего поста: «Атас!». Мы тогда замолкали, сидели себе спокойно на нарах, всё выглядело так, что проверке не к чему было придраться.

Всё же начальство за «религиозную пропаганду» заперло меня в карцер. Я шёл в него с радостью, с благодарностью Всевышнему, что награждает меня ещё и этим страданием.

После карцера подходит ко мне Гавриил, студент университета, не Львовского ли. Сообщает о заключённом, учителе с Большой Украины. Фамилия его, кажется, была Мельник.

Мельник попал за решётку как националист. Но был он ярым атеистом. Собирал вокруг себя сторонников. Они говорили, что будут строить Украину без Бога.

А было это перед 14 августа. По преданиям, в этот день Святой Владимир Великий крестил Украину. Я попросил Гавриила, чтобы по два представителя-украинца из каждого барака сошлись 14 августа в определённый барак.

Людей пришло очень много. Преимущественно молодые парни. Я обратился к ним с проповедью о крещении Украины. Разъяснял им, какое большое значение имело для нашего Государства принятие христианства, что мы не для того сбросили иго язычества, чтобы накладывать на себя новое иго — атеизм. Это новое иго ещё страшнее, потому что атеизм отрицает существование Божества.

После моей проповеди не только распался тот атеистический кружок, но и прибавилось работы нашим мирянам-катехизаторам. К ним приходило много парней с Большой Украины, которые родились при той безбожной дьявольской власти, не видев ни церкви, ни священника, а многие даже дома не слышав и слова о Боге. И они приходили к нашим катехизаторам, просили написать им на листочке молитвы, части катехизиса.

До сих пор они, уже седовласые, вспоминая лагеря, греют свои сердца воспоминанием о том, что научились там молиться, а ныне учат своих внуков и правнуков молитвам, которые выучили в лагере с клочка бумаги, исписанного нашим катехизатором.

Разрослось, пышным цветом расцвела в наших лагерях христианская жизнь. Глядя на нас, украинцев, и другие нации в лагерях повернулись к Богу. Уже не здоровались «Добрый день», «Гутен Таг», «Здрасьте», «Лаба диена» («Добрый день» по-литовски), а разносилось над лагерем на разных языках «Слава Иисусу Христу!»

Когда мы в бараках служили или я говорил проповеди, то мы не просили чужаков выходить. Меня слушали все нации, христиане разных конфессий, даже мусульмане.

Мусульмане, зная по-русски, понимали мои проповеди на украинском языке. В них не было ничего, что противоречит их Корану. Когда я говорил, что мы вырвемся из этой неволи и поедем на Украину — они тогда думали о своей родной земле.

Мусульман в лагерях было немного, у них не было своего проповедника, и когда у них было что-то на душе, они обращались... ко мне.

Как-то раз один мусульманин, лет где-то 24-х, кажется, афганец, попросил объяснить ему необычный сон. А снилось ему, что неизвестные отрубили ему мечом голову. Дальше всё его сознание — в той голове. Понесли ту голову над колючей проволокой, в родной Афганистан. Любуется он с высоты пышной зеленью, цветами, а на те роскошные травы и цветы капает с головы его кровь. Спрашивает меня: что этот сон означает.

— Приятель, — говорю ему, — я не толкую снов, и мне трудно вам ответить. Но кажется мне, что ещё в этом году вы будете дома. А раз вам снились травы, цветы — то ещё этим летом.

Бог так сделал, что так и случилось. Пришла амнистия, его освободили. Его радости не было предела. Приходил, благодарил меня со слезами на глазах. Я говорил ему, что это заслуга не моя, а что это милость Божья. Он же ходил по своим:

— Мулла предсказал мне! Молодой мулла украинский!

Меня же тот случай ещё больше утвердил в мысли: Бог един.

Украинцы, доколе будем делить нашего Единого Бога?!

Припоминаю себе из того лагеря и неприятное. Приходит ко мне в слезах закарпатский священник Галайда:

— У меня блатные забрали посылку. А в ней был изюм на вино!

Из изюма мы готовили вино для Причастия. Расскажу сразу, как это делалось.

Изюм мыли холодной кипячёной водой, засыпали в банку, заливали водой так, чтобы она лишь покрывала изюм. Банку обвязывали марлей и прятали в не очень тёплое и тёмное место, пока изюм не вберёт в себя воду — столько, сколько было в винограде сока до сушки.

Когда воды в банках не оставалось совсем, а она вся переходила в изюм, его, а это уже был снова сок, через марлю выжимали, процеживали и сливали в бутылки. Бутылки закрывали пробкой и клали на неделю-две, чтобы ферментировало. Надо было лишь следить, чтобы пробка не выстрелила. Потому что она раз выстрелила, и так громко, что надзиратель, который как раз был на проверке, от страха сбежал: подумал, что стреляют. Но это уже было в мордовских лагерях, когда я отбывал второй срок...

Так вот, пришёл ко мне в Ольжерасе отец Галайда, что у него блатные забрали посылку. Блатные — это вид бытовых преступников. Но хуже всего было то, что это были не настоящие блатные, мы уже тогда их из лагерей выгнали (о борьбе в советских спецлагерях между бытовыми преступниками и нашими политзаключёнными написано немало), а это были наши ребята, которые под их влиянием в лагерях оступились.

Нахожу тех ребят:

— Как вы посмели? Забрать посылку у священника?! Ведь тот изюм — на литургическое вино! Вы что, выгнали блатных для того, чтобы занять их место?!

После этого разговора вызывают меня из медпункта однажды вечером (а я дежурил во вторую смену), на улицу тот «блатной» и его дружок. Вытащили ножи:

— Теперь мы с тобой покончим!

— Почему?

— Ты нас оскорбил.

— Чем?

— Сказал, что мы стали на место тех бандитов.

— Так выглядит, — говорю. — Вы всё-таки свои люди. Так зачем так делаете? Если у вас есть основания меня убивать — то дело ваше. Но знайте, что за это будете отвечать перед Господом Богом. Моя совесть спокойна. Я был обязан заступиться за священника, которого вы обидели.

Они постояли, подумали, спрятали ножи.

— Смотрите, не черните нас больше перед людьми.

— А я никому о вас не говорил.

Потом они извинились перед отцом Галайдой, всё ему вернули. И изюм.

Те ребята после этого случая стали моими приятелями и хорошими христианами.

Раз наши дозорные в бараке не уследили, и меня застали, когда я служил вечерню. Карцер. Держали меня в нём лишь три или четыре дня, потому что я был нужен как фельдшер.

Лагерная администрация очень боялась восстаний, волнений. Подозрительных, которые могли быть зачинщиками, долго в одном лагере не держали. Подозрительным в глазах начальства был и я. Меня на полгода отправили в БУР — барак усиленного режима, своеобразную лагерную тюрьму. Не страшно было мне, что барак тот — за колючей проволокой, что снова тяжёлый, непосильный труд, но хуже всего было то, что в БУРе было лишь около двухсот заключённых. Малая паства для пастырского труда... Из БУРа я вышел где-то в сентябре. Уже в «свой» лагерь не вернулся. Снова этап. Снова издевательства в тюрьмах-пересылках. Сухой паёк из ржавой тюльки. Жажда.

Три недели тяжёлой дороги — и Омские лагеря. Третье отделение. Это в конце лагеря.

Надеялись мы после смерти Сталина на лучшее. Но изменений не было. Дальше режим, дальше не люди — номера. «Г-995!» — называли меня на перекличке. Я должен был отзываться... После карантина в Омском лагере меня вызвал начальник санчасти полковник Малиновский:

— Вы будете работать у нас фельдшером в туберкулёзном отделении!

— Но я же в этом не разбираюсь!

— У вас в формуляре написано, что вы работали фельдшером...

— Но неотложной помощи. Ну там палец перевязать...

— Вы и в лекарствах разбираетесь. Вас и судили за то, что вы лекарства перевозили банде.

Это «банде» ещё больше усилило моё нежелание идти работать в больницу. Но работали там врач Савка (или Савко, даже родня у него была в Коломые) и наш знаменитый знаток лечебных трав Кархут. Они уговорили меня не сопротивляться. И здесь, по Божьей милости, пошло у меня хорошо. Я научился здесь умело делать внутривенные уколы.

Был ещё в больнице отдел психически больных. Того, кто отказывался есть, я кормил через трубку, через нос. Это была очень ответственная процедура. Надо было попасть трубкой в пищевод, иначе — смерть.

Были и другие трудности. Один азербайджанец, когда я делал ему укол, не садился, не ложился, а только стоял. Было трудно колоть напряжённые мышцы, но не было выхода...

Молодой, лет 17-ти, литовец не выходил на прогулку, только ковырял стену. Только её и ел. Съел так полстены. Я поддерживал парня своими разговорами, потом уговорил есть витамины, а дальше — нормальную еду. Мне удалось вывести его из отчаяния. Он выздоровел. Его, как несовершеннолетнего, вскоре отпустили. Он уехал почти здоровым.

Мне писали из Латвии его родные, благодарили, высылали посылки. Я делился с больными.

Господь Бог действительно мне помогал. Больные мне верили, принимали из моих рук лекарство. Я же просил начальство, и оно меньше выписывало для больных ядовитых химикатов, а больше — витаминов. Я составлял заказы на лекарства, а их по моему списку присылали.

7.

В 1954 году вспыхнул брюшной тиф. На борьбу с ним мобилизовали всех. И меня забрали от психически больных.

Мы прививали невольников и вольных, военных и детей. Болезнь отступила. После эпидемии меня оставили в поликлинике. Душевнобольные по мне тосковали, и я ещё около трёх месяцев к ним приходил, хотя у них уже был новый фельдшер. Он прислушивался к моим советам, делал так, как я, и мой уход стал для больных не таким ощутимым. И в поликлинике, по милости Всевышнего, сумел я помочь людям. Утром приходили ко мне ослабленные, чтобы получить освобождение от работы. Для этого надо было иметь повышенную температуру. Я находил способы, чтобы освободить больных и с нормальной температурой.

Раз квалифицированный специалист, бывший корабельный фельдшер, не учёл, что уротропин поступил к нам намного более концентрированный, чем обычно, назначил больному, как всегда, по 6 капель. А вышло — по 60. Больной лекарство принял и начал бушевать, лезть от боли по стенам.

Я уже был в бараке. Меня вызвали. Я глянул в рецепт, на этикетку. Понял, что передозировано. Дали больному для поддержки и сердечные капли, и укол. Через час прошло.

Уколы я делал лучше врачей. Они сами это признавали, присылали ко мне больных. Пришла как-то жена одного начальника, полная, вен на руках не видно. Но нашёл, уколол, как положено.

Парень никак не мог проглотить зонд, чтобы сдать на анализ желудочный сок. Я добился. У него обнаружилась повышенная кислотность. Его комиссовали, он поехал домой.

Ещё был у меня такой случай. Обратился ко мне токарь: попала в глаз стружка. Я заглянул. Не увидел. Закапал альбуцидом, сказал, если будет беспокоить, прийти на следующий день. На следующий день должна была быть среда, а по средам приходил с воли окулист. В среду токарь пришёл к окулисту. Окулист также ничего не обнаружил. Дал те же капли, что давал я. Больной — снова ко мне.

Я зажёг мощную лампочку, где-то пятисотку, и через лупу посмотрел на тот глаз. Увидел почти у самого зрачка крошечную стружку. Позвали мы врача. Он не увидел и при лучшем свете, и через лупу. Говорит мне:

— Если вы видите, то снимите!

Принёс мне свой инструмент — миниатюрные ножницы, скальпели, держатели. Принёс и ушёл. Я понимал ответственность, не хотел за это браться. Но больной упросил:

— Делайте, что хотите, потому что режет днём и ночью, я не выдерживаю.

Ждать долго было нельзя. Потому что стружку затянуло бы в глаз, её не было бы видно, и тогда — сложная операция. Да и была ли бы она успешной...

Взялись мы за тот глаз вместе с санитаром. Он держал лампу и лупу, а я орудовал пинцетом. Где-то через десять минут я держал зажатый в нём металлический осколочек...

Сразу после моего вмешательства тот глаз перестал беспокоить.

И в Омских лагерях не прекращал я пастырского труда. Были там о. Степан Баслядинский и о. Иосиф Каганец. Измученные неволей, они уже очень ждали освобождения и ничем не хотели нарушить лагерного режима, чтобы не отдалить волю. Приближалась Пасха, а я не смог их склонить к исполнению их обязанностей. Тех, кого я готовил к исповеди, исповедовал литовский священник, отец Александравичус. И я у него исповедовался.

Я нарисовал Плащаницу. В Страстную Пятницу установил её в бараке. Люди шли к ней и шли...

Я служил Воскресную Утреню. Я очень обрадовался, когда увидел на ней о. Баслядинского. Он красиво пел. На утрене начал со мной служить. Но не как священник, а как дьяк. После службы отец пожелал сказать проповедь.

Отец говорил то, что на таких торжественных службах говорится. Но так, как в своей церкви, ещё перед войной.

Но ведь надо было связать проповедь с нашей нынешней жизнью, духовно поддержать заключённых. Отец этого не сделал. Я не мог так оставить, и потому взялся отца дополнить. Именно дополнить, а не опровергнуть. Я тогда сразу перед людьми попросил у отца разрешения, и он разрешил. В начале своей проповеди я поблагодарил его, похвалил вот такими примерно словами:

— Женщины, которые шли ночью с мирром ко Гробу Христову, боялись, что их может обесславить грубая римская стража и что они не смогут отвалить тяжёлого камня, которым был привален вход в гроб. Но они победили ту боязнь, потому что имели великую любовь к Богу...

Участие отца в Воскресной Утрене и его проповедь — это был очень смелый поступок! Мы же не были дома, в покое и мире, среди празднично одетой паствы с приготовленными к освящению корзинками...

Я говорил на проповеди так искренне, как только мог. Я заверил наших товарищей по неволе, что Бог не зря дал им такие страшные испытания, что им воздастся сторицей, что скоро они будут на нашей родной Украине...

Не думал я, что своей проповедью наживу себе врага...

Попался я и в этом лагере. Поймал меня на службе сам начальник режима. Меня посадили в карцер на десять дней.

Но на этот раз не было в нём мне тяжело. Разве что на душе. Потому что сопереживал человеческому горю. Надеялся, что если сделаю то, о чём меня просят, то хоть немного утолю людскую боль.

У начальника режима умер перед тем 14-летний сынишка. Сам начальник пришёл ко мне в карцер. Узнал (знал ли раньше, или донесли доносчики о Плащанице?), что я рисую, и попросил нарисовать с фотографии портрет сына.