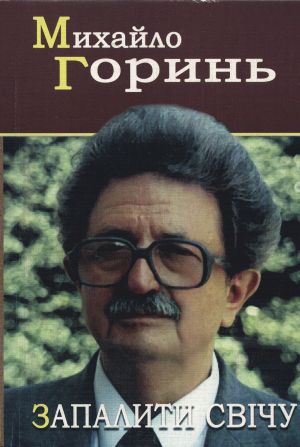

Вышла книга Михаила Горыня «Зажечь свечу» (Харьковская правозащитная группа; Составитель В. Овсиенко. Худож.-оформитель Б. Е. Захаров. — Харьков, 2009. — 328 с., фотоилл.). В книгу вошел его автобиографический рассказ, очерки и воспоминания о политзаключенных, интервью, документы, фотографии, выступления, охватывающие целую эпоху борьбы за человеческие права и независимость Украины — с 30-х годов до наших дней. «Лучше зажечь одну свечу, чем всю жизнь проклинать тьму» — этим девизом всю жизнь руководствуется организатор самиздата, правозащитник, выдающийся общественный и политический деятель Михаил Горынь.

8 апреля 2009 года книга была представлена читателям в Музее-архиве украинского самиздата при издательстве «Смолоскип» в Киеве. Выступили ближайшие друзья и единомышленники автора Дмитро Павлычко, Евгений Сверстюк, Левко Лукьяненко, Иосиф Зисельс, Вахтанг Кипиани.

Историк Александр Ткачук предлагает свою оценку роли Михаила Горыня в обретении независимости на рубеже 80-90-х годов.

На чехарду приходов и уходов коммунистических лидеров в восьмидесятых годах 20-го века народ ответил лишь волной язвительных анекдотов, которые подмывали советское сознание изнутри, но не представляли прямой угрозы тоталитарной системе. Советская власть беспощадно вытравливала все, что могло творить новое, необычное, яркое и живое, она, как сказочный Кощей, казалась мертворожденной и вечной. Но вся эта демоническая иллюзорность растаяла в один миг, когда Коммунистическую партию возглавил Михаил Горбачев — твердый сторонник модернизации страны. Начались перемены, а вместе с переменами — появились системные угрозы. В ходе его политики, получившей название «перестройка», в единолично правящей партии, говоря языком синергетиков, возникла «неуравновешенная ситуация», когда против «реформаторов», которые хотели усовершенствовать медленно деградирующую империю, сохранить ее конкурентоспособность на мировой арене, выступили с радикальной критикой «консерваторы». Последние инстинктивно осознавали, что последовательное внедрение реформаторских планов неотвратимо поставит под вопрос не только отжившие системы хозяйствования, но и саму империю. Напомним, что это была чрезвычайно мощная группа влияния в партийно-государственном механизме страны, способная в любой момент осуществить государственный переворот. Реальное ощущение опасности у «реформаторов» подпитывал еще свежий в их памяти пример Хрущева, отстраненного от власти за менее амбициозные реформаторские намерения.

Горбачевское окружение очень быстро поняло, что удержать власть в своих руках оно сможет, лишь заручившись поддержкой широких слоев населения. Партийной консервативности нужно было противопоставить общественную инициативу. Исполнителем этой задачи стала московская космополитическая интеллигенция, лидеров которой впоследствии назовут «прорабами перестройки» (в основном из окружения секретаря ЦК КПСС Яковлева Александра Николаевича). Вполне вероятно, что эта группа с самого начала имела и собственные (скрытые) интересы, ведя удачную игру на противоречиях двух партийных кланов. По заданию «реформаторов» они проводят круглый стол ведущих «интеллектуалов», которые провозглашают, что перестройка под угрозой и необходимо создавать инициативные группы в поддержку перестройки, в поддержку «ленинской политики» партии, ее реформаторского руководства, лаконичнее: нужно создавать вокруг КПСС широкую общественную организацию. (Во времена, когда коммунистическая власть была абсолютной, это означало создавать ей альтернативу). Впоследствии этот манифест перепечатал популярный партийный журнал «Огонёк», который возглавлял ставленник «реформаторов» Виталий Коротич. Это было фактически неформальной санкцией ЦК КПСС на развертывание соответствующего общественного движения. Одновременно карательным органам поручается контролировать процесс, пытаться влиять на него, отсекая радикальные антикоммунистические и националистические элементы, но запрещается применять репрессивные меры.

Несколько позже к внутрипартийной борьбе за «российский трон» присоединился еще один участник — Борис Ельцин, доведя центральную власть до полного паралича.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что именно борьба за власть в высших эшелонах Коммунистической партии фактически стала первой причиной погружения советской империи в революционную ситуацию.

Второй причиной была нерешенность национального вопроса, разрушительная сила которого для СССР с высоких кремлевских башен казалась легко контролируемой и безопасной.

Украина, как тогда модно было говорить, была территорией «застоя», в которой колониальная администрация (советско-партийный аппарат) была особенно реакционно настроенной в отношении национальных потребностей украинского народа, за счет которого она собственно и паразитировала. Тотальный и длительный террор превратил людей в молчаливую, запуганную и в значительной степени национально дезориентированную массу. Михаил Горынь вспоминает, что в июле 1987 года во Львове кроме него, Вячеслава Черновола и Ивана Геля не нашлось ни одного человека, который захотел бы выпускать «Украинский вестник». Страх и чувство безысходности царили повсеместно. Ситуация начала постепенно меняться, когда из концлагерей, по указу М. Горбачева, выпустили политических заключенных. Эта относительно небольшая, но солидаризированная и пассионарная группа людей, сразу включилась в общественную жизнь. Летом того же 1987 года в Киеве был создан Украинский культурологический клуб, возобновлена деятельность Украинского Хельсинкского союза и нелегального журнала «Украинский вестник», начата деятельность других, как тогда говорили, «неформальных организаций». Температура политической жизни в республике начала постепенно, но неуклонно расти.

Качественно новым явлением в жизни республики стало создание политзаключенными первой оппозиционной организации — Украинского Хельсинкского союза. Формально это была правозащитная организация, но по своим истинным задачам была политической организацией, боровшейся за реформирование тоталитарного режима и провозглашение независимости Украины. Появление в республике организованной политической силы серьезно обеспокоило местное руководство. Против нее был брошен весь репрессивный и пропагандистский аппарат. Но непривычная к конкурентной борьбе коммунистическая власть, к тому же ограниченная циркулярами из Москвы, своими обличительными мерами лишь популяризировала украинское движение за независимость. Вот что об этом вспоминает Михаил Горынь:

«Мы требовали изменения статуса УССР в системе СССР. С этого началась серия митингов. Власть не сумела решительно против них выступить. Правительство всегда проигрывает, когда колеблется или хочет только слегка ударить. Можно провести аналогию с преступным миром: когда даешь преступнику пощечину, он готов тебя убить, а если ты сбиваешь его с ног, то он убегает. Советская власть легонько пугала и легонько била нас — то 200 или 2000 рублей штрафа, то 15 суток (ареста. — Ред.)… Это были полумеры: человека, готового сидеть до смерти, запугать 15-ю сутками — это смешно. Нерешительные попытки остановить движение сопротивления не заглушили его, а вызвали новую вспышку». (ГОРЫНЬ Михаил Николаевич. ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ; Харьковская правозащитная группа; Составитель В. В. Овсиенко. Худож.-оформитель Б. Е. Захаров. — Харьков, 2009. — С. 96).

В это время в Прибалтике и некоторых других республиках уже начали возникать Народные фронты — массовые политические организации. Со временем дошла очередь и до Украины. Но у нас реализовать подобную задачу было намного сложнее, — люди запуганы, колониальная администрация более откровенно антиукраинская, большой удельный вес в структуре населения республики русских и других национальных меньшинств серьезно усложняли создание массовой патриотической организации. Одновременно спецслужбы не прекращали попыток разыграть «карту межнационального противостояния» — кадров в среде национальных меньшинств для решения этой спецзадачи у них было достаточно. А создание Интерфронтов по образцу прибалтийских республик — как альтернативы Национальным фронтам — в тогдашних условиях угрожало Украине полной дестабилизацией.

Понятно, что в такой ситуации появление Народного Руха Украины за перестройку было негласным компромиссом между Москвой, местной коммунистической властью и частью околовластной украинской интеллигенции о том, что политика в Украине будет развиваться эволюционным путем, без каких-либо революционных потрясений. Следует признать, что на время основания Руха этот компромисс был выгоден всем: коммунистам, которые через свою агентуру в Рухе имели возможность организационно блокировать неконтролируемое развитие политической жизни в республике, украинским патриотам, которые, в свою очередь, получали уникальную возможность вывести национально-освободительное движение за пределы Киева и Западной Украины, сделать его всеукраинским явлением. Политическая легализация части национально-демократического движения позволяла относительно безопасно и целенаправленно работать с большими массами народа, элиминировать из его сознания антигосударственные стереотипы. Конечно, с точки зрения стратегии коммунисты и патриоты имели альтернативные задачи: первые хотели заблокировать, поставить под контроль освободительное движение, вторые — через легализацию сделать его доминирующей силой в обществе, чтобы впоследствии использовать его как политический инструмент для получения полной политической независимости. И, в принципе, вопрос, чем завершится эта невидимая внутренняя борьба между двумя антагонистическими силами, оставался открытым до самого провозглашения независимости.

В этой ситуации чрезвычайно важным становился вопрос о руководстве Руха — кто его возглавит и куда поведет. С точки зрения национальных интересов, для реализации основной задачи (получение независимости) важной становилась не столько стратегия поведения (она в принципе была типичной для всех национально-освободительных движений порабощенных народов СССР), сколько тактика, при которой умелый и дальновидный руководитель, учитывая интересы всех субъектов политической игры, комбинирует ими так, что они направляют свою энергию в нужном ему направлении. Их разнообразные усилия лишь усиливают нужную ему тенденцию. Уступая в малом, он стремится выиграть в большом. Это лидер особого склада и особых способностей — таким политиком в это переломное, историческое для украинцев время стал Михаил Горынь. По поручению Украинского Хельсинкского союза он, один из его ведущих руководителей, берется за создание Народного Руха Украины за перестройку. Стоит вспомнить, что его приход в Рух приветствовали Иван Драч и Дмитро Павлычко, собственно, они его туда и пригласили.

8-10 сентября 1989 года на Учредительном съезде Руха Михаила Горыня единогласно избирают главой Секретариата — руководителем исполнительного органа организации. Главой Руха становится Иван Драч. Здесь необходимо напомнить о готовности Драча передать фактическое руководство организацией Горыню. Талантливый украинский поэт, успешный полемист и, как это ни прискорбно, коммунистический конформист, он готов был остаться «знаменем» Руха, его прикрытием, чтобы националист Горынь в достаточно комфортных условиях сделал свое дело: превратил Рух в относительно независимую массовую политическую организацию.

Назовем несколько главных достижений Горыня на этом поприще. Первое. Именно под его руководством Рух из хаотичного собрания различных самодеятельных организаций превратился в хорошо структурированную, многочисленную общенациональную организацию. Силу, способную в критический момент истории вывести на улицы миллионы людей. Силу, в подавляющем большинстве своем патриотическую и демократическую. Под руководством Михаила Горыня Рух, через сотни разнообразных региональных и общенациональных мероприятий, превратился в большую политическую мощь. Два из этих мероприятий и сегодня поражают своей масштабностью и динамизмом, а тогда буквально всколыхнули до основ советское общество. Я имею в виду, прежде всего, «Цепь единения» (или «Украинскую волну») — когда миллионы людей, взявшись за руки, образовали сплошную шеренгу от Львова до Киева, в один миг разрушив взлелеянный кагэбистами миф об особом национализме галичан. От руки к руке, от сердца к сердцу украинцы Западной и Надднепрянской Украины 21 января 1990 года доказали, что они одна соборная неделимая нация.

Второй акцией, которая была будто продолжением первой, стало празднование 500-летия казачества (август 1990 года), когда сотни тысяч людей съехались в один день в Запорожье, прошли гигантской колонной до Хортицы и разбили лагерь вокруг могилы казацкого атамана Ивана Сирко в селе Капуловка. Незабываемое впечатление: помню, как сотни автобусов с национальной символикой мчатся по дорогам Киевщины, Черкасщины, Днепропетровщины, а также с Юга и Востока Украины, а вдоль дорог стоят люди, переполненные эмоциями, у многих на глазах слезы. Люди, которым еще вчера рассказывали байки о головорезах-бандеровцах и петлюровцах, которые ходили под этими знаменами в бой, сейчас видят их рядом и чувствуют, что к ним возвращается что-то чрезвычайно важное, их, сущностное — кем-то подлым у них украденное. Дух предков восстал среди них. И казацкая кровь чувствует и бурлит на зов чего-то сакрального и вещего.

Эти акции буквально шокировали партийную и советскую администрацию, они поняли, что с этого времени настал конец их монопольному господству в республике. Перед ними предстал отважный и сильный противник, готовый в любой момент вступить в бой за народные интересы.

Вторая проблема, которую Михаил Горынь сумел решить в пользу Украины, — межнациональные отношения. Как уже упоминалось, спецслужбы активно разыгрывали «карту межнационального противостояния», поэтому чрезвычайно важно было выбить из-под их ног социальную базу. По инициативе руководства Народного Руха Украины 21 ноября 1991 года, накануне референдума о независимости и первых выборов Президента Украины, в Одессе был проведен Конгресс национальных меньшинств Украины, на котором были выработаны программные и организационные формы объединения украинского патриотического движения и движений малых народов в единое общедемократическое движение. Политика Руха в этом вопросе была продолжением и развитием усилий, предпринимаемых в этом направлении Украинским Хельсинкским союзом и Украинским Культурологическим клубом, а в более широком смысле — традицией, исходившей из замыслов УГВР и УНР.

Третьей проблемой, от решения которой зависела возможность УССР беспрепятственно двигаться в сторону независимости, была историческая необходимость перетянуть на свою сторону часть советской и коммунистической элиты, или хотя бы кого-то из руководства государства. Частично этот замысел руководству Руха удался.

Ключевым игроком здесь постепенно становится Леонид Кравчук. Конъюнктурщик и приспособленец, он все-таки вышел из живой украинской среды и, хоть был далек от ее жизненных интересов, но не имел в ее отношении каких-то радикальных предубеждений, с ним можно было работать. Михаил Горынь публично и демонстративно подал ему руку. Он вспоминает: «На Учредительном съезде НРУ сложилась очень интересная ситуация, в которой в какой-то мере отразилась моя позиция. Я, на второй день председательствуя на съезде, получил записку Леонида Кравчука — второго секретаря ЦК КПУ: „Прошу предоставить мне слово“. Я объявляю: „Прошу подготовиться второму секретарю ЦК КПУ Леониду Кравчуку“. Тут на трибуну выскакивает представитель Полтавской организации, юрист (фамилию я забыл) и кричит: „Как?! Этому коммуняке вы будете предоставлять слово?“ Я резко оборвал его, сказав, что ему слова не предоставлял и прошу сойти с трибуны. И добавил примерно такое: „Лучше я пойду в тюрьму досиживать 9 лет, чем я, демократ, не дам слово второму секретарю ЦК КПУ. Леонид Макарович, прошу к слову!“ Леонид Макарович выходит на трибуну и говорит первые слова: „До чего я дожился, что меня Горынь защищает!“ Вот были первые наши контакты.» (М. Горынь. «Зажечь свечу», с. 98-99).

Кстати, именно Кравчук, кажется, в 1990 году, невольно, буквально одной фразой очертил значение Михаила Горыня в украинской истории, заметив, что с его приходом в Киев «ситуация сложилась не в нашу пользу», то есть не в пользу коммунистов. Это высказывание впоследствии опубликовала газета «Вечерний Киев».

Итак, подытоживая вышесказанное, можно сделать однозначный вывод, что в период с 1989 по 1991 годы Михаил Горынь как политик сыграл одну из ключевых ролей в обретении Украиной политической независимости. И об этом необходимо сказать во весь голос...

Что же касается дальнейшей его политической карьеры и эффективности принципов, которые он впоследствии исповедовал, то это уже тема отдельной статьи или круглого стола.

В завершение — об инфантильности и политике. Сегодня многие любят потрепаться о тяжелых временах, мол, сейчас трудно что-то изменить, а вот раньше все легко можно было сделать — да упустили. Как правило, эти «говорящие головы» и тогда ничего не делали, и сейчас бездельничают. Сегодняшняя ситуация — по сравнению с предыдущими временами — это просто курорт. На рубеже 80-х – 90-х годов украинские патриоты сделали, казалось, невозможное: добились независимости. И в этой борьбе они совсем не щадили себя, например, тот же Михаил Горынь сразу после освобождения из лагеря в 1987 году по предложению Вячеслава Черновола вынужден был взяться за возобновление «Украинского вестника», потому что на весь Львов не нашлось ни одного человека, который бы решился на такой шаг. И это несмотря на то, что накануне он пережил тяжелый сердечный приступ, и, как сам вспоминает, ему крайне необходимо было подлечиться. Кстати, такое болезненное состояние здоровья, когда периодически нужно было ложиться в больницу, у Горыня продолжалось на протяжении всего периода его пребывания в политике, но он придерживался жизненной максимы: кто, если не я, когда, если не сегодня? «Патриотизм — это прежде всего жертвенность», — неоднократно повторяет он, оставаясь и сейчас верным своему жизненному кредо.