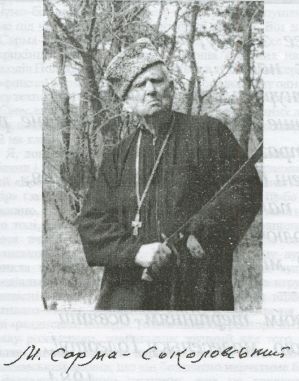

(1910-2002)

ВЫНУЖДЕННАЯ ПРОСЬБА

Моєму славному побратимові Ярославу Гомзі

«Укрийте мене, укрийте:

Я – ніч, стара,

Нездужаю».

П. Тичина

Старий, як ніч.

Нездужаю.

Відтято крила аж до пліч,

а в серце дивиться ще заполярна ніч

колючим дротом – стужею...

Чекістики, голубчики,

катюги! субчики!

мене ви били

і по мені ходили –

мою топтали кров,

немов

червону ту калину,

за те, що я люблю

сердешну Україну,

оспівану старими кобзарями,

окрадену московськими царями,

а нині п’є трутизну

жахного комунізму!

Чекістики, соколики,

садистики! безбожники!

Чому на вас немає гину?!

Ви мордували не мене –

мою стражденну Україну!

Лежу, старий, – нездужаю,

з очима, як без віч...

а в серце дивиться ще заполярна ніч

колючим дротом – стужею... –

ніяк з минулого не можу вийти..

Чекістики, безличники,

ви гірші, ніж опричники!

Візьміть мене, добийте!

і димом з пострілу укрийте...

Нездужаю...

Новоселица, 19.2.85

ВЫНУЖДЕННОЕ ПИСЬМО

... Вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку, а из неё — гоголь-могольский тенорок: «Уважаемый Николай Александрович, извините! Вас беспокоит майор КГБ Анатолий Васильевич Головко. Пожалуйста, если сможете, придите сейчас к нам…» Я дальше не стал слушать, сказал, что приду, и положил трубку. Рассказывать, какими глазами смотрела на меня жена, я не буду. Сказав ей, что меня вызывают, я пошёл. На улице вокруг меня вместе с домами и людьми кружился мир, а в голове мысли перетасовывались, как карты в руках шулера. Однако в подвижном веере не терялась чёрная виновая шестёрка… «Что же они сейчас вменят мне?!» — думал я, пытаясь овладеть собой. Перед трёхэтажным особняком высокая мужская туша в вышитой украинской блузе любовалась красочной, только что политой клумбой. Я узнал тенорка, который сейчас мне говорил:

– Это я вас, Николай Александрович, побеспокоил!

Сальная рука почти нежно пожала мне руку. Я что-то буркнул. После короткой паузы тенорок:

– Прошу в мой кабинет!

Поднялись на высокое крыльцо, облицованное под чёрный, кладбищенский мрамор. Майор нажал на одну из многих кнопок. Тяжёлые двери послушно открылись. Мы переступили порог в прохладный коридор. В этом доме я ещё ни разу не был. По широкой лестнице неспешно добрались на третий этаж. Бесшумно прошли по пёстрой дорожке и оказались в комнате с зашторенными окнами, но шторы были прозрачные и света хватало. Кроме большого письменного стола ещё стоял столик, стулья и белый сейф. Хозяин сел на своё место, за письменным столом, а «гостя» пригласил сесть там, где ему положено. Майор не торопился: прищуренный, довольно красивый карий глаз чуть усмешливо разглядывал меня, потому что это — первая наша встреча. Но зоркий глаз знал, что я живу в Новомосковске по улице Украинской, 1, кв. 31, телефон 2-61-47, и не раз он читал доносы стукача Моспана, написанные на меня, и карий глаз кагэбиста не раз пересматривал толстое досье, собранное на меня, что хранится в КГБ как документ большой политической важности: моё досье и такие, как моё, — чекистский насущный хлеб: сверхзарплата, премии, шикарная квартира, курорт и т. д. Я не вспомнил, а остро почувствовал 1948-й год, город Станислав, МГБ и комнату, где меня допрашивал следователь старший лейтенант с академическим чекистским образованием, гражданин Долгих. Он, как и сейчас майор Головко, не торопился — перед допросом изучал мою внешность, пытаясь заглянуть мне в душу и там увидеть то, о чём я ему никогда не скажу. Сидя на железном стуле, прикованном к полу, я ждал первого вопроса, которого всегда боялся, чтобы он вдруг не стал ключом ко всем последующим вопросам. Я ждал дальше, уже у меня холодный пот струился из-под мышек, а мой следователь будто забыл обо мне. Я усталыми глазами смотрел в чёрное окно, ажурно зарешёченное белыми, окрашенными решётками, за которым стояла глухая летняя ночь, безразличная к моим мукам. Наконец следователь у меня что-то спросил. А когда терял от меня ключ, поднимался, тихонько подходил ко мне и бил в лицо! Но это было когда-то. Теперь кагэбисты — воспитанные и внешне вежливые. Майор Головко не ударил меня в лицо, а лишь зевнул и мне почти по-дружески:

– Хорошо, Николай Александрович, что вы меня послушали и сразу же пришли (будто я мог не прийти). Понимаете… С вашим тяжёлым прошлым и нынешней националистической деятельностью создалась сложная ситуация, которая может для вас закончиться фатально… Вы понимаете?

– Понимаю… — кивнул я головой, потому что не знал, что сказать, а он продолжал:

– Лишь чудом вас не расстреляли в 48-м…

– Мне же заменили на двадцать пять, и я большую половину отбыл в концлагере.

– Но вы же не покаялись и дальше ведёте свою националистическую деятельность. Вот у меня на столе — целый список тех, с кем вы постоянно общаетесь. Я могу вам зачитать. И есть свидетели…

– Стукачи!

– Не стукачи, а честные советские люди!

– Такие, как Моспан?!

– Моспан! — сделал удивлённые глаза. — Мой бывший директор. Я же учился во второй украинской школе, вместе с Николаем Кульчинским, которого вы очень хорошо знаете… Заядлый националист! Я его терпеть не мог. А вы, знаю, с ним и его отцом — не разлей вода…

На такое замечание я ничего не сказал и словно между прочим:

– Вы подослали ко мне Моспана, и я сначала ему верил как порядочному человеку, а потом…

– Что потом? — заинтересовался чекист.

– Могу рассказать. Однажды, когда я ему показывал, как играть на бандуре какую-то песню, вдруг у меня из носа пошла кровь, а жены дома не было, мой пожилой ученик забеспокоился и немедленно вызвал по телефону скорую медицинскую помощь, которая сразу прибыла и остановила мне кровь. Я Моспана поблагодарил как доброго человека. А после этого, через несколько дней, ваш начальник, майор Красько, встретил на улице мою дочь Лесю, которая живёт отдельно, и у неё спрашивает: «Ну, как здоровье твоего отца — больше кровь из носа не идёт?» Услышав от дочери такое, я сразу же понял — кто такой Моспан. А кроме того, ваш однофамилец или родственник Владимир Головко, который работает в газете «Зоря», когда был у меня, сказал, что в их газету поступило из Новомосковска письмо относительно моего национализма, но ваш родственник мне автора письма не назвал. Однако я сразу догадался, кто это.

– Николай Александрович, вы мне приписываете какого-то родственника, у которого тоже фамилия Головко, а я, поверьте, его не знаю! Разве на Украине мало людей, у которых одинаковая фамилия?

Притворно обиженный майор подал мне лист бумаги, мелко исписанный. Под знакомым почерком стояла подпись Моспана. Читать грязный донос я не стал, горько улыбнулся и положил на стол. Прищуренный карий глаз пристально смотрел на меня. После короткой паузы я сказал:

– Анатолий Васильевич, с вашей стороны — нетактичность: использовали своего сексота, бывшего вашего школьного директора, а потом — сами же его разоблачили! Это совсем не благородно!

– Это, Николай Александрович, как исключение, потому что чувствую к вам какую-то симпатию, и хочу вам искренне помочь — я же тоже украинец! А вы предвзято смотрите на меня, не зная того, что я и Юра хотим вас спасти, как талантливого человека…

– А кто такой Юра? — спросил я удивлённо.

– Мой друг! Тоже майор. Только он работает в областном управлении, а я — в районном. Парень большой души. Я уверен, что он вам понравится. Завтра или послезавтра приедет ко мне. И я вас, Николай Александрович, обязательно вызову. А сейчас успокойтесь и с Богом идите домой. Я даже вас немного провожу.

Когда вышли на улицу, майор Головко взял меня под руку, как своего приятеля, и провёл аж до угла улицы. Снова ощутив на руке сальную руку майора, я пошёл. Мне казалось, что возвращаюсь домой не я, а лишь моя оболочка, а душа уже осталась за решёткой. Однако с оболочкой была и голова, полная растрёпанных, болезненных мыслей. Ничего не рассказав жене на её вопросы, я выпил стакан крепкого чая и упал на кровать. Мозг жгла мысль: «Неужели они знают о моей первой судимости?» Только перед утром мои мысли стали обволакиваться в липкий, как майорова рука, сон: я бродил в лабиринтах тюремных подвалов, где в каждом кривом зеркале корчилось в улыбке сытое лицо с прищуренным карим глазом…

А сейчас нужен небольшой экскурс в моё далёкое прошлое.

Когда мне исполнилось 19, в августе 1929 года, в г. Днепропетровске, днём, на проспекте Карла Маркса я был арестован. Два типа в гражданском схватили меня за руки, и я оказался в ГПУ, в комнате двух следователей, Друяна и Кеса. Мне инкриминировали причастность к Союзу украинской молодёжи (СУМ), а я принадлежал к небольшой другой украинской молодёжной группировке. Следователи меня пытали, чтобы я сказал о связях с СУМ. Таким образом допрашивали и моих друзей, ещё арестованных ранее. В КПЗ (камера предварительного заключения. — Ред.) я сидел с теми, кто в следствии проходил по СВУ, это: академика Сергея Ефремова родной брат Михаил и его сын Костя, редактор днепропетровского литературного журнала «Зоря» писатель Василий Чапля, учитель Данило Бутенко, доктор Павловский, который от пыток на допросах сошёл с ума, директор областного радиовещания Чоповой и другие. Уже в тюрьме, в 20-й камере, я тоже сидел с украинцами, причастными к мифическому СВУ. Назову самых заметных: священник Украинской Автокефальной Церкви о. Кость Шарай, профессор Верба, инженер Курепко, братья Патретные и другие. А остальные — крестьяне и те, кто имел отношение к павлоградскому артполку, который готовил крестьянское восстание. В 20-й камере сидел и атаман из Чёрного леса Коляда. В подвале тюрьмы почти каждую ночь происходили расстрелы. Постоянным палачом был пучеглазый Петров (дядя Петя). В начале 1930 года меня осудили на 5 лет Соловков. Поскольку ещё на Белом море не было навигации, наш этап оказался из Карелии на Парандовском тракте, где начальствовал еврей Часных, который своим зверством превзошёл даже соловецкого обер-палача Курилко. Карелия — это: УСЛОН, УСЛАГ и БЕЛБАЛТЛАГ (названия советских карательных учреждений на родной язык не перевожу, как и сугубо русские пикантные словечки: параша, поверка, баланда, доходяга, шмон и т. д.). В Карелии я отбыл 4 года…

Но вернёмся в Новомосковск. Майор Головко вторично вызвал меня по телефону. Когда я поднялся на высокое крыльцо, двери вдруг услужливо открылись, вероятно, карий прищуренный глаз майора следил из окна за моим появлением. В комнате, которую майор называл своим кабинетом, кроме него, ещё был второй кагэбист, тоже одетый в гражданское. Он мне твёрдо пожал руку и представился, но без «знаков отличия»:

– Юра Тарабан!

Красивый молодой человек с преждевременной лысиной. Язык — украинский, почти отборный, что показалось мне несовместимым с профессией кагэбиста. В выразительных чертах лица даже светилась симпатия. Он сидел за маленьким столиком, а я сел немного в стороне. Перед ним лежал длинный список. Он назвал мне несколько фамилий из списка, а потом:

– Вот вы, Николай Александрович, общаетесь с ними, а они все — националисты, и это для вас, с вашим прошлым, очень опасно… Поймите меня правильно: хотя вы лично ничего антисоветского не делаете, однако вся вина падёт на вас, потому что в прошлом вы были активно действующим, вооружённым оуновцем, о чём свидетельствует и нынешняя советская пресса. Кроме днепропетровских друзей, ещё у вас есть они по всей Украине. Некоторых назову: Григорий Кочур, Николай Мирошниченко, Пётр Перебийнис, Иван Савич, Кузьма Хобзей, Михаил Баран и другие. И этого вы не опровергнете!

– Я и не собираюсь опровергать. Это те лица, с которыми я только переписываюсь, а кто они — вы хорошо знаете. Моя неисправимая неосторожность — я давал читать письма подосланному ко мне стукачу.

Юра (майор Тарабан) что-то записывал в протокол, майор Головко листал какие-то бумаги, а я, весь погружённый в хаотическую массу мыслей, пёкся: мне казалось, что кагэбисты уже знают о моей первой судимости и считают меня политическим рецидивистом, лишь играют со мной, как гладкий государственный котяра с политической мышью, а я принять позу Наполеона не мог, потому что стар и болен. А в то время в Миргороде и других городах Украины, похожих «национализмом» на мой, расстреливали. Смерти я не боялся, но у меня дома лежала недописанная «Красная плащаница» — большой, правдивый роман. Я ещё не успел рассказать людям то, что видел и сам пережил. В кабинет вошёл сам начальник Новомосковского КГБ майор Красько, высокий, с глистоватыми глазами неопределённого цвета в оправе красных век, и мне нагло, вместе с водочным перегаром:

– Что, старый! Когда-то ты… А сейчас: если я тебе дам современное оружие, ты, наверное, ни бэ, ни мэ!

– А вы попробуйте! — ещё смог я пошутить.

– Ты смотри! — хохотнул подвыпивший начальник.

Засмеялись и следователи. Дальше разговор будто бы обычный, однако он меня то и дело наталкивал на разные страшные мысли, в окружении которых я терялся, не находя выхода. Хотя допрос был какой-то беспредметный, однако я вернулся домой совершенно нервно растерзанный. Рассказать жене о допросе я не мог, потому что он не имел определённого содержания, и я не знал, что от меня требуют кагэбисты: снова и снова я возвращался к мысли: «Они знают о моей первой судимости, но медлят — им нужно было какой-то работой заполнять формально своё „рабочее“ время». Для меня и жены наш телефонный аппарат превратился в какое-то живое, неприятное существо, которое нас пугало своим дребезжанием. Я не мог ни рисовать, ни писать — постоянно ждал скрытого вызова майора Головко, и он меня почти каждый день вызывал. На многих допросах бывал Юра (майор Тарабан), который каждый раз привозил с собой портативную пишущую машинку, на которой печатал протоколы, и я их, не читая, все подписывал, потому что уже ничего не боялся, кроме своей первой судимости. Когда я приходил на следующий допрос, всегда говорил: «Подопытный зверёк явился». Оба следователя, как мои «приятели», смеялись, и снова откровенно жалели, что меня в 48-м году не расстреляли, но для них ещё не всё потеряно: с разрешения генерального прокурора и по «желанию» народа ещё меня можно пересудить…

Приближался «генеральный» допрос. Как всегда, меня вызвал майор Головко. В кабинете сидели: он, майор Тарабан и мне незнакомый, который представился директором областного радиовещания. Его фамилии я не запомнил. Они втроём начали в один голос категорически мне «советовать», чтобы я написал в газету «Зоря» самое искреннее письмо и в нём осудил свою прежнюю и нынешнюю националистическую деятельность и порвал отношения со всеми друзьями — украинскими националистами. Мне обещали: если я напишу такое письмо — мои стихи и прозу будут печатать все журналы и издательства, и я сразу стану членом СПУ. А директор радио уже авансировал меня: записал на плёнку мой голос и стихотворение. Я знал, что это — ядовитая чекистская приманка, однако приближался к наживлённому крючку, а ещё меня подталкивала моя первая судимость. Головко зачитал длинный список фамилий тех, кто бывал у Кузьменко. В нём была и поэтесса Люба Голота. Но о ней у меня не спросили, так же как и о Ване-милиционере и об Оксане, которая работала в горкоме комсомола. Интересовались лишь: Кузьменко, Сиренко, Береславским и Клименко, и немного — поэтом Олесем Завгородним. Кагэбисты вместе с директором радио настаивали, чтобы я здесь, в кабинете майора Головко, написал в газету письмо, которое им вздумалось. Я отказывался, а майор Тарабан уже на своей машинке на русском языке тарабанил в газету «Зоря» от моего «я» фальшивое письмо, лишь изредка что-то спрашивая у меня о ком-то; у него на столе лежал длинный, хорошо им изученный список его «героев», которых он впечатывал в своё клеветническое произведение. На вопросы я должен был что-то отвечать. Повторяю: никого я не продал, хотя бы и хотел, потому что ни один, кто бывал у Кузьменко, ничего антисоветского не делал, только все пили, ели, не говорили, а болтали и пели бытовые песни. Сейчас, сидя на допросе, я всё помнил, что было у Кузьменко. Вдруг майор Тарабан спросил:

– Николай Александрович, как вы думаете — Александр Кузьменко украинский националист?

– Нет. Он всего-навсего — шароварно-гопачный украинец, каких много на советской сцене!

Тарабан поднял на меня глаза немного удивлённо:

– Разве он — в самодеятельности?

– Нет! Лишь любит всё украинское…

– Что именно?

– Литературу, искусство, песню и, конечно, вареники и галушки!

– А за что он когда-то отбывал наказание?

– Саша мне об этом не рассказывал. Вы же его больше знаете, чем я! И не раз поносили в газете!

– Не мы — общественность.

Наступила тишина. Крепкие пальцы кагэбиста уверенно били то, что ему хотелось. Он так увлёкся, что мне показалось, будто он забыл обо мне. Майор Головко и начальник областного радиовещания смотрели на меня, будто впервые увидели. Вдруг машинка замолчала, и я услышал:

– А что из себя представляет поэт Владимир Сиренко — он тоже националист?

Вопрос имел такую суть, как будто я только что сказал, что Кузьменко — националист. Я возразил:

– Какой из Сиренко украинский националист, если его первая книжка стихов написана на русском языке! Правда, он теперь пишет по-украински, но ещё неумело, потому что до сих пор думает по-русски.

– Если он действительно — не националист, то кто же он?

Я улыбнулся и сказал:

– Уже подстаревший советский Донжуан, без рубля в кармане. Уместно его сравнить с румынским офицером, который о себе говорит: «Румынский офицер — гордый: у дамы деньги не берёт — только вещами!»

На эту, не мою остроту, все три мои экзекуторы громко расхохотались. Машинка затарахтела дальше. Её металлические буквы уже мне впечатывались в мозг. В памяти возник Миргород, а в нём — тот, кого недавно расстреляли, и я подумал: «Наверное, его перед приговором тоже вежливо допрашивали, потому что палачам приказано — быть тактичными и вежливыми. Но это — тоже гроб! Только с серебряными ручками». Мою мысль сдуло следующим вопросом:

– А что вы, Николай Александрович, скажете о Николае Береславском?

– Это — очень умный человек! Перед таким умом я низко склоняюсь! Но Береславский — не болтун. Поэтому его политических убеждений я не знаю.

– Если очень умный — значит хитрый! — тут же определил майор Тарабан и затарабанил дальше. А когда ударил точку, спросил:

– А что скажете о Фёдоре Клименко?

– Фёдор Клименко — настоящий рабочий-чернорабочий! И на удивление — космополит!

На слово «космополит» майор Тарабан саркастически улыбнулся, но ничего не сказал, и ещё спросил об Александре Завгороднем. Я ответил:

– Довольно хороший поэт-лирик! И — тепличный украинский интеллигент, который не раз собственную тень считал вашим шпиком, что тащится за ним. А его отец Сергей Завгородний — старый коммунист, и на Днепропетровщине всем очень известен как советский писатель, который недавно издал не книжку, а — целую библию о своём гениальном земляке и друге Брежневе! Наверное, все вы читали это замечательное произведение!

Все три мои мучителя промолчали. Хотя на столе лежал рядом с машинкой длинный список, но Тарабан у меня ни о ком больше не спросил. Ещё немного машинка потрещала и совсем замолкла. Тарабан пододвинул ко мне им напечатанное и сказал, чтобы я прочитал вслух.

– А почему вслух? — спросил я, но ответа не услышал. Спотыкаясь на русских казённых словах, я читал, не замечая, что мой голос записывает магнитофон. Дочитав до конца, я понял, что чекистская ловушка уже сработала и я оказался в ней. А майор Тарабан, как бы между прочим, с зевком:

– Подпишите, Николай Александрович.

– Не подпишу! — засомневался я.

– Почему?

– Это не моё письмо!

– Как не ваше?! — вмешался майор Головко. — Может, вы, Николай Александрович, скажете, что и голос не ваш, только что записанный на плёнку!

У меня закружилась голова, а в душе похолодело. Я видел не человеческие лица, а три живые чекистские маски, а из их кривых ртов выхлёстывались льстивые слова обмана. Больше всех хлопотал вокруг меня майор Головко:

– Николай Александрович, поймите нас правильно: с вашим тяжёлым прошлым вам ничего не остаётся, как только послушать нас. А когда подпишете письмо, мы никогда вас не побеспокоим: живите себе спокойно — рисуйте и пишите, только не общайтесь с украинскими националистами! И уже завтра наша Новомосковская газета будет печатать ваши стихи! И в эфире они зазвучат, — дружески кивнул начальнику радио, а мне сладеньким тенорком:

– Это письмо, которое вы, Николай Александрович, подпишете, — лишь формальность! Чтобы нас не упрекала общественность, что мы ничего не делаем…

Что дальше пел тенорок, я уже не слушал, потому что мой голос, записанный кагэбистами на плёнку, был моей удавкой, в которой я задыхался! Находясь в таком ужасном состоянии, я, старый и больной, подписал письмо, сфабрикованное кагэбистом майором Юрием Тарабаном. Я убеждён, что каждый из моих друзей, имея такое прошлое, как у меня, подписал бы тоже фальшивку. Единственной моей надеждой было — не бросить в почтовый ящик не своё письмо, но опытный кагэбист Головко предусмотрительно мне предложил:

– Николай Александрович, чтобы вам не идти, я вас подвезу до почты!

Он и я вышли во двор КГБ. Стояло несколько чистеньких легковушек. Головко открыл дверцу чёрной, похожей на катафалк, и пригласил сесть. Я сел на заднее сиденье, а он — за руль… Выехали осторожно с асфальтированного двора и помчались по улицам города. Я чувствовал себя живым трупом, которого катафалком везут на кладбище. Но машина остановилась не на кладбище, а у центральной почты. Вышли из машины. Майор Головко щебетал:

– Я знаю, Николай Александрович, что на меня смотрите, как на своего врага, а я — тоже украинец, и мне очень болит судьба нашей Украины. Я и школу украинскую окончил.

– Директором которой был ваш будущий стукач Моспан! — бросил я с отвращением.

Майор пожал плечами. В зале почты были люди, но не очень много. Каждый пришёл сюда по собственному желанию, а меня сюда привезли — словно того кота в мешке принесли… Но майор со мной вёл себя, как со своим приятелем: улыбался, брал меня под руку, что-то рассказывал. Одетый в гражданское, он не привлекал внимания присутствующих. Купил конверт и в него вложил письмо, которое извлёк из своего кармана. Большим бычьим языком послюнявил конверт и старательно склеил. Я думал, что он сам заадресует, но предложил мне, чтобы на конверте был мой почерк. Вдруг мне пришло в голову — порвать конверт с письмом. Я оглянулся и засомневался: побоялся конфликта на почте — на нас все бы обратили внимание. Майор Головко, диктуя мне адрес редакции газеты «Зоря», предусмотрительно придерживал двумя пальцами конверт с письмом. И сам бросил в почтовый ящик — похоронил мою надежду… Удовлетворённо пожав мне руку, он предложил подвезти домой. Я отказался, мол, близко живу. Кагэбист умчался на машине, а я, до крайности уставший и морально уничтоженный, поплёлся пешком, с мыслью: «Они ещё не знают о моей первой судимости».

Что было дома — знаем только мы с женой и Бог. Через несколько дней в газете «Зоря» было опубликовано позорное письмо. Поскольку его «сочинил» кагэбист майор Тарабан на русском языке, то в редакции сделал «вольный» перевод на украинский язык уже известный нам газетчик Володя Головко. (См. «Зоря», 18.07.1984. – Ред.).

Может, через месяц после публикации фальшивого письма меня встретил начальник Новомосковского КГБ майор Красько и спрашивает: «Ну как, Николай Александрович, уже успокоились после того, что с вами стряслось?» Я сразу не хотел отвечать, но мне заболело уже наболевшее и я сказал: «Меня отреклись почти все друзья». – «А мы этого и хотели — на вас молились все украинские националисты. Как видите, Николай Александрович, нам наш номер удался!» — хохотнул начальник, будучи в хроническом подпитии. Действительно, кагэбистам номер удался, и это до сих пор мне очень больно!

г. Новомосковск, август 1991 года.

К публикации предложил Ярослав ГОМЗА.

Журнал «Зона», № 22, 2007 г., с. 73-82.

«МЕНЯ МУЧИТ МОЁ ПРОШЛОЕ»

14 июля с. г. под заголовком «Четырёхликий предатель» «Зоря» напечатала рассказ об одном из тех, кто во время войны и после неё, запутавшись в своих эгоистических чувствах, стал на путь откровенной измены — о Н. А. Соколовском. На многочисленных примерах было рассказано о его вине перед соотечественниками, перед государством.

И вот редакция получила письмо-заявление Н.А.Соколовского, которое печатаем с незначительным сокращением.

«О своём прошлом могу сказать, что после окончания Института в 1935 году я работал при Полтавском Историческом музее, а затем в областном Доме народного творчества методистом по изобразительному искусству. Будучи лейтенантом интендантской службы, в 1941 году во время бомбардировки я дезертировал и остался на оккупированной немцами территории в Полтаве. Окончил курсы священников (пасторские курсы автокефальной церкви), после чего выехал вместе с женой в г. Черновцы, где в районе принял приход и работал там до 1945 года. Был арестован. В феврале и в мае 1945 года убегал. Переехал в г. Коломыю, где работал художником при дорожном управлении под документами Г. Боднара, которые купил с рук. Там попал под влияние районного проводника ОУН под кличкой «Юрко», позже был принят в ОУН. Мои действия заключались в том, что я снабжал банду оружием (покупал пистолеты), менял деньги для банды, рисовал карикатуры на руководителей партии и правительства. В банде я действительно состоял под кличкой «Н. Беда» и этой кличкой подписывал подготовленные мной материалы. В 1948 году был арестован и осуждён Прикарпатским военным трибуналом. После отбытия наказания проживал в г. Ворошиловграде, а в 1974 году переехал в г. Новомосковск.

За своё прошлое, вражескую националистическую деятельность, глубоко раскаиваюсь, сожалею, что и после отбытия наказания неумело выбирал друзей. А точнее сказать, эти «друзья», зная моё прошлое, сами тянулись ко мне. Они считают романтикой мои преступления, которые мучают меня и сегодня. Эти «друзья» считают и сейчас меня «героем», и моё прошлое вдохновляет их на гнусные размышления, украинофильство и т. п. Хотя для меня это прошлое — величайшее горе, которое мешает быть полноценным человеком.

Уже через несколько дней после переезда в Новомосковск я через Александра Завгороднего познакомился с семьёй Кузьменко, где до последнего времени часто бывал. А от Кузьменко ко мне потянулись ещё «друзья»: Сиренко В., Клименко Ф., Голота Л., Савченко Г., Береславский Н., Сокульский И. и Сокульская О. и другие. Здесь уместна поговорка: «Боже, спаси меня от «друзей», а от врагов я сам спасусь!».

Коротко о «друзьях».

Александр Завгородний — это слабодушный, кабинетный интеллигент с налётом малороссийского, постоянный участник застолий в семье Кузьменко. Правда, после последней статьи в газете о Кузьменко Завгородний перестал к нему ходить и меня теперь обходит стороной. Кузьменко Александр — человек с националистическими замашками; вернее, шароварно-гопачный украинец, страстный любитель выпить. Сиренко Владимир — болтун, донжуан, украинского языка не знает. Умным назвать не могу, слишком несобранный. Сокульский Иван — графоман, который хочет показать себя борцом-поэтом, я бы сказал «поэт» на чужих харчах, никогда не работал, жил на средства жены и матери, и сейчас тянет с них сколько может. Клименко Фёдор — работяга, небольшого образования, книголюб, член вышеупомянутого общества. Голота Любовь — лучший друг семьи Кузьменко, очень часто там бывает, бывала и у меня, а сейчас не заходит. Береславский Николай — авторитет вышеупомянутого общества, умный и хитрый:

...За моё прошлое в период Великой Отечественной войны и после неё я глубоко каюсь. Осуждаю свои связи по этому периоду и отрекаюсь от них.

Меня больно мучит моё прошлое, то, что я разделял примитивные националистические убеждения и взгляды, теоретики которых давно уже на свалке истории. Я люблю свой советский народ, людей с их богатыми национальными традициями. Я не хочу больше врать, хочу ходить только прямо, без оглядок.

С уважением

Николай Соколовский».

Что ж, лучше поздно, чем никогда.

«Зоря», 18.07.1984.

Отсканировал, вычитал и выставил на сайте ХПГ В. Овсиенко 28.04.2008.

Знаков 26 950