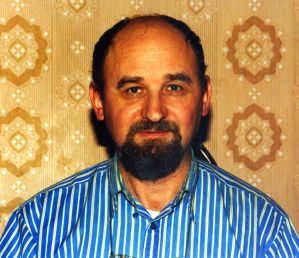

Николай МУРАТОВ

На пути к независимой Украине: взгляд в прошлое из Москвы

Сначала коротко хочу сказать о себе. Я родился в 1950 году в Ярославской обл., где мой отец, Войленко Фёдор Яковлевич, военный строитель, принимал участие в строительстве 3-го пояса противовоздушной обороны Москвы. Отец родом из восточной части Белгородской области, сплошь заселённой украинцами, где и сейчас в сёлах говорят на украинском языке. Мать, Куропаткина Анна Аникеевна, происходила из семьи белорусских крестьян Могилёвской губернии, переселившихся в Сибирь во время столыпинских реформ начала ХХ века. Первые браки обоих родителей к тому времени распались, и по законам того времени меня зарегистрировали на фамилию первого мужа моей матери. Так я стал Муратовым.

В 1952 году отца арестовали за мелкое должностное правонарушение и осудили на 12 лет лишения свободы. Нас (мне было 1,5 года, сестре — 6 лет) выселили из служебной квартиры и конфисковали имущество, состоявшее из козы, дававшей молоко детям, и радиоприёмника АРЗ. После этого семье пришлось скитаться по стране, жили мы на Белгородщине — родине отца, потом на о. Сахалин. Так что у меня есть основание «благодарить тов. Сталина за счастливое детство». В 1958 году семья переехала в Украину, в донбасский город Сталино, который в 1961 году стал Донецком. Здесь я окончил среднюю школу и, проработав год на шахте, уехал в Москву, где жила старшая сестра по матери. В 1969 году поступил на медико-биологический факультет 2-го Московского медицинского института, который окончил в 1975 году по специальности врач-биофизик. По замыслу отцов-основателей факультета, мы, медики, получив фундаментальную подготовку в области физики, химии и биологии, должны были бы потрясти теоретические основы медицины. Но лично мне потрясти ничего не довелось, потому что сам я был потрясён коммунистической действительностью в самом начале своей научной карьеры. В отличие от большинства, мне не удалось примирить себя с тем разрывом, который сложился в стране между обыденной коррупцией и моральными лозунгами КПСС. Например, почему при декларируемом всеобщем равенстве в стране существует отдельная система снабжения населения товарами и услугами? Почему торговля в СССР осуществляется на разную валюту, что напоминает валютную систему оккупированных территорий, как это было во время войны с Германией? Ведь, как я выяснил, такой сегрегации нет даже в стране, где победил апартеид — ЮАР, где паспорта и прописка были обязательны только для небелого населения. Пытаясь прояснить для себя эти вопросы, я начал самостоятельно изучать советское право, проштудировал все учебники для советских юристов и кодексы. К 1980 г. мой интерес к медико-биологическим наукам угас совсем, и я перешёл на работу в практическое здравоохранение. Должен был содержать двоих детей, поэтому пришлось устроиться на работу в кремлёвскую больницу врачом-лаборантом, где дослужился до заведующего гормональным отделением. Работа в ЦКБ 4-го Главного управления Минздрава СССР (так официально называлось это медицинское учреждение) совпала по времени с вымиранием престарелой части Политбюро ЦК КПСС. «Великий почин» начал тов. Косыгин в декабре 1980 г., потом его в январе 1982 подхватил тов. Суслов, а в ноябре и сам тов. Брежнев. Присутствовать на похоронах Андропова мне не довелось, к этому времени меня уже заставили уволиться. Под угрозой ареста. Тогда я уже начал примыкать к религиозной сфере правозащитного движения. Это было движение христиан-экуменистов, которое возглавлял Сандро Рига. Около двух лет мы еженедельно собирались группой в 10–15 человек на нашей и ещё одной квартире для молитвенного общения. Обсуждали и общеполитические темы, обменивались самиздатом и тамиздатом. К началу 1984 года нас окончательно «зачистили». Сандро упрятали в спецпсихбольницу, хотя я готов поручиться, что его психическое здоровье в то время было лучше моего. Арестовали несколько активистов и в Украине. В нашей группе провели несколько обысков с целью изъятия «подрывной литературы». До этого меня в кремлёвской больнице в январе 1983 г. понизили в должности и начали объявлять выговоры по вымышленным поводам, а через моего непосредственного начальника передали «дружеский совет» уволиться по собственному желанию, «иначе тебя посадят». Я пошёл на такой компромисс, и репрессия в отношении меня ограничилась тем, что я два месяца не мог устроиться ни на какую работу по специальности, что при отсутствии сбережений повергло меня в нищету.

Следует отметить, что чекистский пресс в Москве был легче, чем в других частях страны, особенно в Украине. Иностранные журналисты, посольства, большое количество иностранных туристов, видимо, не позволяли создать такую плотную оперативно-следственную опеку вокруг каждого инакомыслящего, как в других местах страны. В нашей среде высказывались даже такие мысли, что, мол, диссиденты с московской пропиской обладают некими правами «римского гражданства», особенно это чувствовалось, когда читалась или слушалась по радио «Хроника текущих событий».

В начале 1985 года в Москве повеяло духом перемен. Я это почувствовал в беседах с коммунистами — своими коллегами по работе в НИИ морфологии человека АМН СССР. Мне перестали затыкать рот, угрожать, что с такими высказываниями я долго не протяну на свободе и т.п. А когда аспирант из Украины по фамилии Грунько пошёл «советоваться» в райком КПСС по поводу моих антисоветских разговоров (его контраргументом в споре со мной была ссылка на то, что мы пока что живём в 1-й фазе коммунизма — социализме, а во второй фазе — полном коммунизме — все недостатки исчезнут), то ему сказали, что сейчас такие взгляды уже допустимы и многое в стране будет пересматриваться. Так для меня началась эпоха перестройки и гласности.

В начале 1987 года перестройка в СССР вошла в стадию признания наличия в стране политической оппозиции и политзаключённых. Началось массовое освобождение политзеков, осуждённых по ст.ст. 70 и 190-прим. УК РСФСР и аналогичным статьям союзных республик. Это подавалось как акт помилования, амнистия и прочее, но пока ещё не реабилитация.

Многолетняя монополия ЦК КПСС на любую политическую, общественную, культурную и вообще любую социальную активность в стране привела к тому, что гласной и негласной оппозицией оказался весь общественно-политический, интеллектуальный и националистический спектр советского общества, от хранителей «коммунистической чистоты» до тех, кто со временем станет «террористами».

Уже тогда стало очевидным, что экономическая теория и практика реального социализма опровергнута жизнью, а социальные прогнозы, в том числе и в национальном вопросе, не подтвердились. В СССР наступил системный кризис, назревали значительные перемены в стране, не исключалось и трагическое развитие событий в виде гражданской войны, голода и полной экономической разрухи.

В кругу же религиозно-просветительского и правозащитного движения, к которому я примыкал и участвовал в нём с начала 80-х, преобладали оптимистические сценарии переустройства общества по западному образцу: рыночная экономика на основе частной собственности, демократия на основе политического плюрализма, разделение властей и прочее, прочее. Справедливое национальное устройство, казалось, будет вытекать из демократии и станет следствием соблюдения прав человека. Украинская проблема, хотя было известно, что почти половина политзеков в СССР — это украинцы, как-то особенно не звучала в нашем кругу. Особенно на фоне борьбы за право евреев на эмиграцию и крымско-татарского вопроса. Будучи украинцем по происхождению, я хоть и жил до переезда в Москву в Украине, но в той её части, где украинство унижалось до сельского уровня. Украинство во мне возродили украинские диссиденты в лице Черновола, Геля, братьев Горынь, Василия Барладяну и других.

К середине 1987 года, когда количество освобождённых политзеков в Москве достигло определённого уровня, а московские чекисты перестали врываться в частные квартиры инакомыслящих с целью... (цель они придумывали на ходу, например, проверка паспортного режима по анонимному звонку), стало возможным проводить общественные мероприятия: семинары, пресс-конференции и прочее в этих помещениях, вышедших из-под кагэбэшного пресса. Одним из таких проектов стал пресс-клуб «Гласность» с одноимённым самиздатовским журналом. Проект возглавляли Сергей Григорянц и Лев Тимофеев. На декабрь того 1987 года, как своеобразный вызов властям, был запланирован первый в истории нашей страны открытый семинар по гуманитарным проблемам в СССР. Среди 10 запланированных секций секция ч. 3 была сформулирована как «Национальные проблемы». Координаторами были утверждены Вячеслав Черновол и Паруйр Айрикян. В подзаголовках были обозначены такие темы:

– современное состояние внутреннего законодательства в сфере национальных взаимоотношений и международные соглашения по правам человека;

– гласность и национальные проблемы;

– законодательные, социальные, общекультурные и т.п. меры, необходимые для приведения правовой ситуации по национальному вопросу в соответствие с международными соглашениями и пактами по правам человека;

– специфический характер мер правительственных гарантий и общественного контроля в области национальных проблем.

Для исторической справки отметим, что все секции семинара, кроме № 3, работали вовремя, хотя арендованные для открытия, общей дискуссии и закрытия конференции государственные помещения были закрыты под вымышленными предлогами (санитарное, техническое и противопожарное состояние). Всё проходило на частных квартирах. Семинар же по национальным вопросам власти не допустили даже по домам. Вячеслав Черновол, братья Горынь, Иван Гель из Львова и другие участники и докладчики из Украины, Прибалтики, Армении были задержаны при посадке в поезда и самолёты, или сняты с поездов во время движения. Василия Барлядяну даже несколько дней держали под домашним арестом. Этим правящая верхушка обозначила главную болевую и уязвимую точку коммунистического режима — национальный вопрос, и этим загнала проблему ещё глубже. До начала распада СССР оставалось два, а до полного — ещё два года.

К этому времени, к концу 1987 года, я уже при посредничестве Василия Барладяну и Юрия Руденко был введён в круг украинских национально-демократических правозащитников, предавал огласке факты преследования греко-католиков. С моего квартирного телефона Иосиф Тереля в августе 1987 года передал на Запад «Декларацию о выходе УГКЦ из подполья». В декабре я был кооптирован в члены Украинской Хельсинкской группы, представлял корпункт «Украинского вестника» как органа УХГ в Москве. Примерно с этого времени моя трёхкомнатная квартира в Киевском районе Москвы, вблизи кинотеатра «Украина», на улице, носящей имя «сербского интернационалиста хорватского происхождения Олеко Дундича», стала представительством будущей независимой и демократической Украины. Свою окончательную вовлечённость в украинские дела я завершил в январе 1988 года, съездив во Львов. Оказанный мне приём дал основание в шутку сказать львовянам: «Вы меня принимаете так, будто я не один десяток лет просидел за свободу Украины».

Вообще, у меня есть такая склонность к шуткам, я мог пошутить даже с агентами наружного наблюдения. Об одной такой, на мой взгляд, удачной шутке я хочу рассказать. Помню, как-то после грубой депортации Вячеслава Максимовича из Киева во Львов в 1988 году я уговорил его приехать в Москву «на психологическую реабилитацию» в обществе западных журналистов и дипломатов, жаждавших услышать из его уст рассказ о последних событиях в Украине. Посетив ряд посольств и устроив у меня дома пресс-конференцию, мы вышли из подъезда вместе с Черноволом и западной журналисткой, которая задержалась после пресс-конференции, и двинулись в направлении метро. Со скамейки у подъезда поднялся молодой человек и, не спеша, на расстоянии около 10 метров пошёл за нами. Перейдя улицу, в начале небольшого сквера мы заметили лежащего на земле пьяного мужчину лет 40. «Вот так надо работать, вот это настоящий профессионал», — сказал я, обращаясь нарочито громко к Черноволу и журналистке, мельком поглядывая на топтуна. К моей радости, мои спутники заметно повеселели, улыбался и чекистик. Идём дальше. Навстречу нам движется, под ручку, немолодая супружеская пара. «Вячеслав Максимович! — говорю так же громко. — Да они для вас мобилизовали все свои резервы из запаса!». А вообще моё чувство юмора Черновол называл украинским и для этого в «Украинском вестнике» он открыл им «уголок юмора».

Зачем нужен был такой человек и такое место в Москве? А для того, что в Украине вплоть до 90-го года не было ни постоянно аккредитованных иностранных журналистов, ни дипломатов демократических стран, которые проявляли тогда к украинским делам повышенный интерес. Собрания оппозиционеров на частных квартирах и в домах в Украине по-прежнему пресекались милицией и КГБ, телефонная связь с Западом была неустойчивой. В тогдашней украинской прессе правозащитников травили, как и до перестройки. Готовилось общественное мнение к выдворению из страны Черновола и Михаила Горыня. Греко-католиков преследовали административными штрафами и арестами до 15 суток. В качестве примера «затерроризованности» приведу случай с епископом УГКЦ из Закарпатья Иваном Маргитичем. Однажды летом 1988 года после визита ко мне на работу в НИИ морфологии АМН СССР, где наша встреча была зафиксирована органами, я провожал владыку на поезд. Уже в вагоне он заметил проводника в мундире и принял его за милиционера. Быстро передал мне какие-то документы и предложил быстро уйти в другой вагон.

— Владыка, — сказал я епископу, — это же железнодорожник в мундире. — И мы дружно заулыбались.

Обо всех этих безобразиях я и Анатолий Доценко сообщали западным пресс-агентствам, а с начала 1989 года Анатолий стал передавать вести из Украины в радиоэфир через украинскую редакцию радио «Свобода».

Несколько слов хочется сказать и об Анатолии Доценко. Этот в общем-то мужественный человек много сделал для Украины, но у него был один недостаток: он был склонен к ресторанному времяпрепровождению и сопутствующим развлечениям. Возможно, он так снимал психологическое напряжение. Но в дальнейшем это привело его к тяжёлому алкоголизму в виде запойного пьянства и преждевременной смерти в 40 с лишним лет. Этому способствовало и то обстоятельство, что за свои выступления по радио «Свобода» Анатолий получал гонорары за свои репортажи и по тем временам значительные суммы. Но информацию он получал по телефону из разных областей Украины как сотрудник информационной службы УХС и, честно говоря, это не были заработанные им деньги. Это было какое-то упущение руководства УХС и, в частности, Вячеслава Максимовича. Со своими корреспондентами и УХС Доценко доходами не делился, а обычно проматывал их в кабаках. И нередко попадал в пьяные переделки. Более того, он ревностно относился к тому, что большая часть информации из Украины на Запад идёт через меня (в одиночку мы бы не справились со всем потоком), то есть хотел быть монополистом, единственным в Москве источником вестей из Украины. Я подозревал его в том, что он во время запойного помутнения сознания организовал мне несколько угрожающих звонков по телефону. По голосу я узнал одного из его собутыльников, студента из Западной Украины, примыкавшего к УХС. А однажды подвыпивший под моим психологическим давлением он признался, что это были их с тем студентом пьяные шутки. Хороши шутки: «Порежем тебя на куски» и прочее. Кроме этого, мне хватало и настоящих телефонных угроз от чекистских подонков. Меня такие звонки очень доставали и выбивали из рабочего ритма. Начинались они по-украински: «Це пан Микола Муратов?». И дальше шли угрозы.

Хотя Анатолием, используя его слабости, могли как-то манипулировать и соответствующие органы. Не могли же они оставить без внимания тот факт, что аудитория радио «Свобода» в Украине исчислялась миллионами. Доценко обладал хорошей дикцией, свободно владел украинским языком и имел все задатки радиожурналиста. Его сообщения пользовались большой популярностью или, как сейчас говорят, имели очень высокий рейтинг в Украине.

А вообще Анатолий вышел на нас по своей инициативе, написав письмо Черноволу на его львовский адрес, и мы ездили к нему домой для первого знакомства. До этого он склонялся к Демократическому союзу Новодворской и, по отзывам, вёл себя на их акциях провокационно по отношению к милиции. Психологически и по менталитету Анатолий Доценко был некоей противоположностью мне. Я — русифицированный украинец с русской фамилией, воспитанный в русской культуре, а он полурусский-полуказах, но с украинской фамилией, воспитанный в украинской семье, поэтому считал себя украинцем. У нас были ровные отношения, он уважал меня как старшего товарища, воспринимал мою критику его образа жизни и пьянства, но не серьёзно и не надолго. В последние годы его жизни я как врач прямо ему говорил о той смертельной опасности, которую несут в себе длительные запои. Такая форма алкогольной зависимости является более разрушительной для здоровья даже по сравнению с ежедневным пьянством. К тому же он терроризировал своих приёмных родителей. Все виды лечения и мои спасительные беседы оказались тщетными. Примерно за полгода до смерти, в последнем телефонном разговоре, когда он рассказал мне о том, что у него в моче появилась кровь, я прямо ему сказал, что это его предпоследний запой и после следующего он умрёт. Он согласился и сказал, что и его друг, врач-нарколог, говорит то же самое. Но и угроза смерти его не остановила.

В 1988 г. Москва бурлила событиями и мероприятиями, организованными диссидентами и бывшими политзеками, почти ежедневно создавались политические группы и кружки, анонсировались новые самиздатовские журналы, выходили из подполья старые издания, они ассоциировались, кооперировались между собой, возникали и распадались союзы и т.п. В общем, тогда преобладала объединительная и созидательная тенденция развития правозащитного движения в стране. Тенденция к распаду СССР пока ещё чётко не просматривалась. Казалось, перестраиваться будем все вместе. У меня дома украинцы встречались с прибалтами, грузинами и армянами, обменивались мнениями и информацией, ставились и решались какие-то вопросы. И это было больше, чем лагерная дружба. Уезжал в эмиграцию литовский священник Альфонсас Сваринскас, будущий главный капеллан литовской армии. Проводы и прощание солагерников, среди которых был и настоящий агент ЦРУ Норик Григорян, состоялись у меня дома. Жизнь бурлила.

Черновол назначил меня от имени «Украинского вестника», а Иван Гель — от органа Комитета Защиты УГКЦ «Христианский голос», быть представителем в Ассоциации независимой прессы, созданной Александром Подрабинеком. Помню, в своём выступлении я пожаловался, что для украиноязычных журналистов в СССР не выпускают даже пишущих машинок с украинским шрифтом. Впрочем, сложность была у всех одна — монополия государства на печатное оборудование и множительную технику. Сейчас уже мало кто помнит, что до 1987 года ввоз в СССР персональных компьютеров и принтеров к ним осуществлялся через разрешительную систему МВД. А к типографскому оборудованию доступа не было вплоть до 1991 года.

Михаил Горынь представил меня Паруйру Айрикяну и Мирабу Коставе как представителя Украины в Ассоциации помощи бывшим политзаключённым. Представителем украинских диссидентов назначил меня и Олесь Шевченко, но куда — сейчас уже не помню. С Мирабом мы также планировали издание журнала по национальным проблемам, точнее, он предлагал мне издавать такой самиздатовский журнал в Москве.

Однако основным моим делом я считал участие в пресс-службе УХГ-УХС, где моим шефом был Вячеслав Черновол, и в Комитете Защиты УГКЦ, где я, будучи в какой-то мере специалистом по советскому религиозному законодательству, был юридическим консультантом. Моим шефом в Комитете был Иван Гель.

Через меня шёл также поток гуманитарной помощи в Украину от иностранцев и заграничных украинцев, литература — т.н. тамиздат. Некоторые украинские авторы-политзеки благодаря мне впервые увидели свои печатные труды, изданные на Западе, за написание которых их и сажали.

Отчасти моя деятельность имела доверительный и конфиденциальный характер, особенно связанный с получением книг и некоторых сумм в иностранной валюте, что могло повлечь за собой уголовное преследование. Это вызывало у меня психологическое напряжение, и я при малейшей возможности старался развеяться в Украине, где психологически чувствовал себя спокойнее. К тому же меня увлекала работа по оказанию конкретной юридической помощи священникам и общинам УГКЦ на западе Украины. Хотелось на практике испытать действие недавно принятого Закона СССР «О порядке обжалования незаконных действий должностных лиц» для прекращения административных репрессий против греко-католиков. Впрочем, такие иски не принесли желаемого результата, хотя пропагандистский и психологический эффект, без сомнения, был.

Летом 1988 г., получив очередной отпуск на работе (научным сотрудником в НИИ морфологии АМН СССР), я, предварительно согласовав свой визит с Черноволом, прилетел во Львов. Поселился на квартире Черновола на улице Левитана. Цель поездки, кроме всего прочего, предполагала и отдых где-нибудь в Карпатах. Это входило и в планы Вячеслава, однако на месте поездку в Карпаты пришлось отложить дней на десять.

В это время во Львове начались полустихийные митинги, власти испугались такого развития событий. Полустихийными я их называю потому, что народу собиралось много при минимальных усилиях организаторов. И вот "нарушителей спокойствия" Черновола с М. Горынем вызывают к заместителю прокурора области, а они приглашают меня с собой как «московского адвоката». Как оказалось, цель вызова была не процессуальная, это просто была беседа с целью запугать. Поэтому, когда я попросил прокурора прояснить цель вызова и процессуальный статус «моих клиентов», которые не нарушали никаких законов, а право на митинги и собрания закреплено в конституциях СССР и УССР и международных Пактах по правам человека, ратифицированных в СССР, заместитель прокурора области очень разволновался и потребовал, чтобы я вышел из кабинета. Я, повозмущавшись для приличия минуту-другую, покинул кабинет. Одним словом, я выступил в качестве громоотвода, и Славе с Михаилом досталось меньше гнева чиновника. Кроме роли защитника, я написал ещё и прокламацию на одном листе о праве народа на митинги, ссылаясь на законы СССР и УССР. Ведь как тогда в стране проходили первомайские и ноябрьские демонстрации трудящихся? Никаких предварительных разрешений гор- и райисполкомы не давали. Отдельного законодательства по этому вопросу не существовало, а перестроечные власти выдвинули лозунг: «Всё, что не запрещено, — то разрешено». По словам о. Ярослава Лесива, моя прокламация имела успех.

В это время во Львове велась и работа по реорганизации УХГ в общеукраинскую политическую организацию Украинский Хельсинкский Союз. Предварительно я в эти замыслы посвящён не был, возможно, и по конспиративным соображениям, поэтому просьба Вячеслава Максимовича наметить раздел уставных принципов УХС («Декларации принципов») будущей организации застала меня врасплох.

Он просил меня написать раздел о правах человека, основываясь на международных пактах. Хотя я и считал себя специалистом в этом вопросе, но без литературы, которая осталась у меня в Москве, чувствовал себя не совсем уверенно. Однако Черновол меня успокоил, сказав, что его интересуют общие принципы и наименования документов, без конкретной ссылки на статьи международных Пактов по правам человека. Такой документ справочного характера я написал объёмом в несколько страниц от руки. Аналогичные (на другие темы) задания были и у братьев Горынь, Ивана Геля, Зиновия Красивского, Василия Барладяну, Степана Хмары. Может, кто-то ещё, о ком я не знаю. Но в моей памяти отложилось то, что главным автором «Декларации принципов УХС» был Черновол. Собрав этот справочно-черновой материал в отдельную папку, Вячеслав Максимович сказал, что теперь мы можем поехать в Карпаты через Моршин. Зиновий Красивский, который там живёт, повезёт нас дальше на машине. В Моршин ехали на автобусе через Стрый. У Зиновия Михайловича жил тогда Иван Светличный, парализованный после инсульта, известный украинский диссидент. Ухаживала за ним его жена. На следующий день к нам присоединилась жена Черновола Атена с внуком Васильком, и мы отправились (не без чекистского эскорта) в путь. Первая остановка — Болехов. Пообщались с о. Ярославом Лесивым, выяснили его отношение к УХС. Теперь мне стало понятно, что кроме отдыха Вячеслав Максимович будет решать и кадровые вопросы будущей организации. Конечной целью нашей поездки стали Черновцы. Если во Львове, Ивано-Франковске, Киеве, Харькове, Днепропетровске организационные вопросы не вызывали проблем, то в Черновцах кроме Иосифа Зисельса кадров не было, а сам Иосиф был под административным надзором и не мог приехать ни во Львов, ни в Киев. Поэтому мы после посещения Афанасия Заливахи в Ивано-Франковске, короткой остановки в Прокураве и Космаче добрались до Черновцов. Административно-поднадзорный Зисельс согласился вступить в УХС и организовать областной филиал.

К ночи вернулись в Моршин и, переночевав у Зиновия Красивского, автобусом вернулись во Львов. На следующий день я вылетел в Донецк, где отдыхала у сестры моя семья. Когда я прилетел в Донецк (рейс был транзитный, Львов — Волгоград), мне заявили, что чемодан, который я сдал в багаж, улетел дальше, в Волгоград. Дали какой-то бланк то ли для написания заявления о розыске, то ли для претензии. Однако не успел я его заполнить, как мой багаж "нашёлся". Что они там искали, я не знаю. Вот уж любители порыться в грязном белье в прямом смысле слова! Все конфиденциальные материалы были у меня с собой в ручной клади. В Донецке я по заданию Черновола должен был посетить одного симпатика (забыл его имя) нашего движения и передать ему приглашение на вступление в УХС. Слава просил меня также посетить в Краматорске Григория Гребенюка с той же целью. По адресу в Донецке я никого не застал, а в Краматорск не попал из-за нехватки времени, потому что нужно было возвращаться в Москву, отпуск заканчивался.

Кроме меня и Анатолия Доценко в нашем кругу московских украинцев было ещё около десятка человек украинского происхождения, которые в той или иной мере разделяли наши взгляды. С ними общался в основном Доценко, я, за неимением времени, довольно редко. Теперь же, получив задание от Черновола создать в Москве филиал УХС, я вплотную начал контактировать с этими людьми. Часть из них были жители Москвы, примерно половина — студенты, приехавшие на учёбу. От многих веяло комсомольским задором. Вообще-то мой опыт общения с украинцами в Москве был негативный. Судьба сводила меня в основном с карьеристами и людьми недиссидентской ментальности, с советскими людьми в чистом виде. Контингент для УХС нужен был всё-таки получше, а я в некоторых видел явных информаторов КГБ. Но этот факт я всегда старался игнорировать, потому что наша деятельность была абсолютно легальной.

В сентябре мы провели учредительное собрание, где я по предложению Доценко был избран координатором, главой Московского филиала УХС. Собирались мы 1–2 раза в месяц. Вопросы повестки дня касались в основном актуальных событий тех дней. В памяти осталось только то, что мы выразили протест против ареста прокуратурой Львова Ивана Макара по ст. 187-прим УК УССР («распространение заведомо ложных измышлений»). Одним из эпизодов обвинения было распространение «Декларации принципов УХС». По просьбе Черновола, я начал подыскивать «известного московского адвоката» для будущего процесса Ивана Макара. Процесс должен был быть уникальным в том смысле, что это было единственное во всей стране дело по этой статье в перестроечную эпоху. Эрнест Михайлович Аметистов, известный учёный-юрист, впоследствии ставший членом Конституционного суда РФ — с ним я был знаком по клубу "Перестройка", — дал мне координаты трёх высококвалифицированных и самых известных в то время адвокатов — их имена и до последнего времени были на слуху. По разным причинам мне отказали в их участии в процессе. Так я и доложил Черноволу. Как вариант, рассматривалось и моё подключение к делу. Эрнест Михайлович начал меня теоретически готовить к процессу. Хотя я не имел какого-либо опыта защиты по уголовным делам, но смелости мне было не занимать. Ведь самым главным фактором и способом защиты мы считали придание делу Макара широкого общественного резонанса. Этого, видимо, опасалась и сторона обвинения. Дело было закрыто.

Не мог не вызвать улыбку ответ, пришедший на мой домашний адрес из Львовской городской прокуратуры на наше письмо протеста. К сожалению, оригинал я отдал в Украину, не оставив себе копию. Но он звучал, почти дословно, так: «Московскому филиалу УХС. Сообщаем, что дело по обвинению Ивана Макара по ст. 187-1 УК УССР прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Прокурор, подпись». Вот, шутил я, стоило пожаловаться москвичам — и дело прекратили.

Участвовали мы с украинскими сине-жёлтыми флагами и в общемосковских акциях и демонстрациях, которые проводила «Демократическая Россия». Флаги приносили члены Украинского молодёжного клуба, примыкавшего к УХС. Если не ошибаюсь, было такое мнение, что частота появления украинской национальной символики на публичных акциях в Москве в то время даже опережала аналогичный процесс в Украине. Однако центральное руководство УХС хотело от Москвы и России большего. Михаил и Богдан Горыни регулярно напоминали мне, что в России живут миллионы украинцев, надо бы пробудить в них национальное самосознание и включить в наше движение. Но я этого не мог сделать по двум причинам: у меня нет таланта трибуна и публичного политика, а второе — это не те украинцы, которые нам нужны.

При всех наших недостатках, в Москве был вполне боевой филиал УХС. Мы, в частности, откликались на события в Прибалтике и других республиках, где тормозилась перестройка. Моя персона, как его координатора, была представлена в Координационном Совете УХС, я регулярно ездил в Киев на заседания.

Помнится, как на одном из первых собраний Координационного Совета в Киеве, в частном доме на Подоле, где председательствовал Василий Овсиенко, вошли два милиционера. Один представился участковым и заявил, что мы проводим незаконное собрание, потому что вы, мол, голосуете по повестке дня и прочее. Тогда уже вышел Закон о митингах, демонстрациях, собраниях и уличных шествиях, который предусматривал разрешительный порядок таких мероприятий. Однако на собрания в частных жилых помещениях этот закон не распространялся, и не потому, что он (Закон) был такой демократичный, а по той простой причине, что конституционный принцип неприкосновенности частной жизни и жилища не давал тому же участковому или другим оперативникам законных оснований проникать в жилища: подглядывать, подслушивать и т.п., вплоть до агентурного проникновения с целью выяснить причины и поводы для этого собрания. То есть законным путём невозможно установить незаконность собрания в частном доме, что составляло предмет административного правонарушения. Проникать вышеуказанным способом можно было только в порядке расследования уголовных дел. В Москве этот правовой принцип уже соблюдался года два, судя по тому, что последний налёт на мою квартиру под предлогом проверки паспортного режима был в июне 1987 года. В Киеве же это ещё игнорировали, и я коротко напомнил стражам порядка, что их действия незаконны. «А что касается цели нашего собрания, — продолжил я, — то мы послали людей за водкой и ждём их возвращения». — «А по поводу закуски?» — (Стол был пустым). — «Но ведь закуску отменили ещё в прошлой пятилетке», — закончил я фразой из известного анекдота. Все заулыбались, и милиционеры ушли. Заседание нам удалось провести, но потом, как я выяснил, хозяина дома всё-таки оштрафовали. (Очевидно, речь идёт о Координационном Совете УХС около 8 апреля 1989 года в доме Дмитрия Федорива на улице Олеговской, 10. Тогда хозяин сказал участковому милиционеру, что мы справляем день рождения Овсиенко. Так я оказался в центре события. А секретарём УХС я не был, только членом Координационного Совета, затем и председателем Житомирского областного филиала, который был создан 16 июля 1989 года. — В. Овсиенко).

На пике своей активности, а это с середины 1987 до конца 1990 года, мне приходилось работать будто на три ставки: 1-е и 2-е места занимали правозащитный и религиозный компоненты, но много времени отнимал и чисто бытовой аспект: кто-то куда-то как-то ехал, мне приходилось встречать и провожать гостей. Иногда дела накладывались одно на другое, и я был на грани физического и морального истощения.

Чем же я занимался конкретно? Принимал и передавал на Запад информацию, предварительно обработав и напечатав её для телефакса. Встречался с множеством журналистов, дипломатов, политологов-советологов по их просьбе и по рекомендации шефов из Украины. Получал и передавал в Украину оргтехнику: компьютеры, принтеры, факсимильные аппараты и т.д. Имея некоторую известность в Украине, приходилось принимать множество просителей и ходоков по частным делам. Иногда были ходоки с просьбой обнародовать их бредовые жалобы. В этом смысле ситуация в стране была катастрофическая, официальной власти и правоохранительным органам мало кто верил, и часто простое бездействие властей воспринималось как происки спецслужб. Не исключаю, что кто-то специально направлял сутяг и психически больных людей в правозащитные организации. Ну, типа «органы установили у соседей аппаратуру и меня облучают». Жалобы непременно требовали передать в ООН. Тут я вспомнил институтские лекции по психиатрии. Если на Западе при бредовых расстройствах сознания преобладают сюжеты из бизнеса, то в СССР, как правило, в фабулу бреда вплетены спецслужбы. К этому привела «чекизация и огэпэузация» нашей жизни. КГБ-мания не обошла стороной и самих диссидентов. Там тоже были нередки взаимные подозрения и обвинения в сотрудничестве с КГБ. Не избежал таких обвинений и автор этих строк.

В середине мая 1989 года делегация УГКЦ в составе двух епископов — Филимона Курчабы, Павла Василика — и нескольких священников по предварительной договорённости приехала в Москву на приём в Президиум Верховного Совета СССР. Ранее им обещали приём и предметный разговор на уровне ответственных работников Президиума на тему легализации УГКЦ. Однако на месте им в приёме отказали и направили в Совет по делам религий. Делегаты были разочарованы таким развитием событий. Во-первых, они знали, что это за Совет — это было одно из оперативных подразделений 5-го ГУ КГБ СССР, а во-вторых — они там недавно были, полгода назад по этому же вопросу, и ответа не получили. А в ПВС СССР они хотели как бы обжаловать бездействие Совета по делам религий. Поэтому греко-католики объявили, что они не уйдут из приёмной, пока их не примут на должном уровне, и объявили голодовку. Поголадавав в приёмной ПВС до конца приёмных часов, они покинули здание и вернулись домой исполнять пасторские обязанности. Весть об объявленной голодовке епископов и священников УГКЦ быстро через Анатолия Доценко распространилась по западным информагентствам, да и сами делегаты передали эту информацию в Украину. Верующие на Западной Украине вместе с Комитетом защиты УГКЦ решили поддержать инициативу. Так с середины мая на Арбате в Москве началась эстафетная голодовка и одновременное пикетирование с требованием легализации УГКЦ. Постоянный контингент голодающих пикетчиков из 10–15 человек размещался на нескольких квартирах и всё светлое время суток с соответствующими плакатами проводил на Арбате, в то время единственной пешеходной улице в Москве, достопримечательности, наиболее часто посещаемой иностранцами. Я рекомендовал Ивану Гелю Арбат как место проведения акции ещё и потому, что на проведение там каких-либо акций власти не требовали предварительного разрешения. В то время там пели, танцевали, митинговали, пикетировали и протестовали неформалы.

Акция продолжалась несколько месяцев и изрядно меня утомила. Кроме того, я считал, что это отвлекает протестные силы из Украины. Украинские власти тогда больше нуждались в давлении снизу, чем московские.

Большую часть участников я направлял на Арбат как непосредственно, так и по телефону, который не умолкал. Некоторые голодающие ночевали у меня. Инфраструктура моей квартиры едва выдерживала такой наплыв. Из-за того, что голодающие постоянно занимали телефон, до меня не могли дозвониться по другим вопросам ни из Украины, ни с Запада. Кроме того, я вообще не сторонник голодовки как акта протеста. А учитывая нарастающие проблемы с продовольствием в стране, властям демонстративные голодовки были на руку. Коммунистическая власть ждёт, что вся страна объявит голодовку и… так она решит продовольственную проблему, иронизировал я по этому поводу. Кроме того, PR-эффект от акции начал катастрофически падать. Журналистский интерес к ней почти исчез. Одним словом, я ждал из Львова команды на сворачивание пикета, хотя формально и фактически не координировал его и сам не участвовал в нём. И вот где-то в ноябре позвонил мне епископ Павел Василик, который инициировал эту акцию, и на мой вопрос о голодовке, которую уже перестали замечать, сказал мне, что её пора прекращать. В общем акция была полезной, но исчерпала себя. (По некоторым данным, акция продолжалась с 19 мая по 24 ноября 1989 года). Так я и начал говорить по телефону и лично тем, кто хотел сменить голодающих.

После этого Степан Хмара, который координировал голодовку от Комитета защиты УГКЦ и лично несколько раз приезжал в Москву, обвинил меня в срыве мероприятия и «действиях по заданию КГБ». Это он мне заявил лично у меня дома. И никакие ссылки на епископа Василика его не устраивали. То, что я виноват в срыве голодовки, и моя, по его мнению, связь с КГБ, меня оскорбило, поэтому на ближайшем Координационном Совете УХС я потребовал от председательствующего Михаила Горыня включения вопроса о моём оскорблении в повестку дня. Михаил Николаевич поставил мой вопрос в повестку дня и сообщил об этом присутствующим. В перерыве Степан Ильич подошёл ко мне и извиняющимся тоном заговорил, что, мол, я его неправильно понял. Гнев мой к тому времени прошёл, и я попросил снять вопрос.

Дальнейшие события в Украине, в частности, более чем 200-тысячная демонстрация в поддержку УГКЦ во Львове 26 ноября 1989 года и сразу же вслед за этими событиями признание властями легального статуса греко-католиков скорее подтвердили, чем опровергли мои предположения.

Второй раз под подозрение меня подвели чекисты. Осенью 1989 года мне позвонил Тарас Кузё, директор Украинского пресс-агентства (УПА) из Лондона. С УПА я сотрудничал в информационной сфере и часто через них получал что-нибудь из оргтехники. Тарас попросил меня быть сегодня дома и ждать визита. Других подробностей он мне не сообщил. К вечеру меня посетил незнакомый поляк-студент и передал компактный множительный аппарат типа ротатора весом не менее 20 кг. Его нужно было отправить во Львов. Кому и как быстро — поляк не знал. В этот день у меня в гостях был Василий Барладяну, который позже вечером возвращался к себе в Одессу. Поезд проходил через Киев, и мы решили передать устройство туда для дальнейшей передачи Черноволу во Львов. Одесский поезд стоял в Киеве около получаса, Василий успел положить аппарат в автоматическую камеру хранения и сообщил по телефону, если не изменяет память, Николаю Горбалю номер, код и просьбу с оказией передать ЭТО во Львов. Одним словом, когда киевляне приехали на вокзал, камера была пуста. Чистая работа.

Дознание по этому поводу проводил Зиновий Красивский, с которым у меня были очень тёплые и дружеские отношения, но когда он меня расспрашивал об этом случае, мне было неприятно. Потом ещё несколько раз мне приходилось оправдываться. Я действовал в этом деле максимально оперативно, а изъять запрещённый тогда множительный аппарат могли по дороге на вокзал и в поезде у Барладяну. Но обошлись без процессуальных формальностей, просто слушая телефон, скорее всего, Николая Горбаля. Оказалось, что ротатор ждал для себя Богдан Горынь, с кем у меня тоже был неприятный разговор. Оказывается, он облюбовал его, будучи на Западе, и предложил такой путь переброски. Единственное, что мне нужно было сделать, так это самому отвезти технику поездом во Львов. Но поездка тогда не входила в мои планы, да и когда и кому я должен был передать, я не знал. Хотя и тут не было гарантии. Меня во Львове уже раньше задерживали и обыскивали в аэропорту и на вокзале.

Второй случай, аналогичный первому, произошёл уже во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Как всегда неожиданно мне на квартиру приносят экспресс-почтой из США довольно большой моток наклеек, где на фоне украинского национального флага была надпись «ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ РУХА!». Нужно было срочно передавать его в Киев. Удобнее всего с проводником пассажирского поезда. Так я и сделал. Выбрал удобный для встречающих поезд и звоню в Киев. Сейчас уже не помню кому, но согласились забрать передачу только после звонка третьему абоненту. Уж чей-то телефон наверняка слушали. А когда киевляне пришли забирать передачу, то проводница сказала, что её забрал молодой человек на последней станции перед Киевом, назвав имя получателя. Мне было искренне жаль, что пропало столько пропагандистского материала. Вот куда тратили свои оперативные ресурсы наши органы. Это вместо борьбы с зарождавшейся организованной преступностью, как сообщала пресса в те времена.

1989 год был последним, когда моё участие в национально-демократическом и правозащитном движении на пути к независимой Украине было необходимым. После выборов в Верховную Раду позиции партократов были ослаблены, информационный занавес упал. В конце года прекратились репрессии и против греко-католиков, УГКЦ наконец обрела легальный статус. После освобождения в начале 1989 года из ссылки Левка Григорьевича Лукьяненко (его освободили на 2 года позже основной массы политзаключённых, но и это не спасло коммунистический режим) и вступления в должность председателя УХС, я заметил некоторое отчуждение Вячеслава Черновола от УХС. Не исключаю, что у него начались трения с Лукьяненко, потому что по темпераменту и ментальности они люди разные. Левко более практичный и прагматичный человек, Черновол скорее либерал и романтик. При этом они, включая Михаила Горыня, на мой взгляд, являются тройкой самых выдающихся политических деятелей национально-демократического движения Украины конца ХХ века. К ним вплотную приближаются Иван Гель, Олесь Шевченко, Богдан Горынь. Во вторую группу я бы включил и Степана Хмару, но уж очень он горяч. Для политика эпохи компромисса с коммунистами он слишком темпераментен. Василий Барладяну, Николай Горбаль, Евгений Сверстюк, Михаил Осадчий и другие производили на меня скорее впечатление интеллектуальных оппозиционеров. И чтобы завершить персоналистическую часть моих воспоминаний, хочется сказать несколько слов о Зиновии Михайловиче Красивском. Этот человек обладал в наибольшей степени теми качествами, которые мне нравятся в людях: чувством юмора и самоиронией. Как-то он рано и неожиданно ушёл из жизни. Вообще, по злой иронии судьбы, преждевременно ушли из жизни большинство украинских диссидентов, с которыми меня связывали дружеские отношения. Кроме Зенка, это о. Ярослав Лесив и Черновол, погибшие в автокатастрофах. Теперь уже нет и Ивана Геля, и Василия Барладяну. Больше года нет и Юрка Руденко.

После распада СССР и обретением Украиной реальной независимости отношения прервались почти на 15 лет, хотя епископы и священники регулярно приглашали меня на различные мероприятия, приглашали меня и в Киев в 1996 г. на торжества по случаю 20-летия УХГ, когда ещё был жив Николай Руденко. Специфика моей работы не давала мне свободного времени, отпуск при капитализме стал не больше двух недель в год. Постоянная связь по телефону не прерывалась только с Иваном Гелем, который в 2007 году отметил своё 70-летие. Раза два в середине 90-х звонил Михаил Горынь. Видимо, хотел меня подключить к Всемирному конгрессу украинцев, но я не проявлял в голосе энтузиазма, да и занятость на работе не давала никакой возможности быть чем-то полезным в этой сфере.

Подводя итоги, хочу отметить, что главными событиями, которые мне довелось готовить и осуществить технически, — это встреча ведущих правозащитников с прибывшим в Москву Президентом США Рональдом Рейганом летом 1988 года. Это была акция политического признания де-факто украинской оппозиции как со стороны Запада, так и советских властей. Второе событие, равное по значению, которое тоже состоялось при моей организационной поддержке, это встреча делегации УГКЦ с делегацией Ватикана, прибывшей в Москву на 1000-летие крещения Руси-Украины. Эта встреча была фактическим признанием УГКЦ, и вопрос о легализации этой важной национальной институции после этой встречи был предрешён. К счастью, у меня сохранились хорошие фотоснимки обеих делегаций, сделанные у меня на квартире непосредственно перед выездом на эти встречи, и мы можем показать их читателям. Отмечу лишь, что на встречу с Рейганом диссиденты добирались на метро, а для духовных лиц пришлось нанимать такси.

Прошло уже почти 20 лет со времени краха тоталитаризма в СССР. Можно и нужно подвести некоторые итоги. Если задать себе вопрос: оправдались ли мои чаяния и надежды на те изменения в стране и мире, которые лично я хотел видеть и в меру своих сил и способностей инициировал? Ответ будет таким: скорее нет, чем да. Возьмём для сравнения Германию. Через 20 лет после падения III рейха Германия стала совсем другой страной, а на бывших просторах СССР до сих пор больше произвола, чем законности. Здесь Германия и СССР несравнимы. Возможно, сходства было бы больше, если бы Германию перестраивали многочисленные... фюреры и ляйтеры.

Коммунисты повержены и посрамлены. Не правда ли? Ну и что? Для людей без совести это совсем не проблема. Даже среди моих однокурсников с прокоммунистическими взглядами, с кем я дискутировал в 70-80 годах, можно встретить «новых русских». Капитализм как-то в один момент превратился в загнивающий и олигархический. Гласность и демократические процедуры в России сведены к минимуму. Страной снова начинает управлять «руководящая и направляющая сила». И вообще теория Маркса будто написана для современной России. Здесь относительное и абсолютное обнищание, правоохранительные органы на службе у богатых (они же и власть имущие). Цены диктуют монополии, системная коррупция власти и т.д. и т.п. СССР распался не полностью, есть «продукты неполного распада»: Приднестровье, Абхазия, Карабах, Южная Осетия. Что с ними делать? Россия определила силовой путь решения этой проблемы.

В этой связи проводят аналогию с Крымом. На мой взгляд, крымская ситуация отличается от, например, абхазской тем, что абхазы не приняли грузинского гражданства в момент провозглашения грузинского государства в 1991 году, а крымчане, насколько мне известно, в большинстве своём получили украинские паспорта, поэтому движение за выход Крыма из состава Украины — это чистый сепаратизм. Сейчас в украинском государстве проблемы напоминают советские. Тогда многие народы не хотели принудительно русифицироваться, а сейчас в Украине примерно половина населения — украинизироваться. Боюсь, что без компромисса в языковом вопросе здесь не обойтись.

Конечно, образ жизни в России сейчас совсем не советско-социалистический, но социальной справедливостью и не пахнет. Приватизированы не только природные ресурсы, но и правоохранительная деятельность по типу корпоративного государства. Политическое и информационное поля зачищены. Методы борьбы с оппозицией уже напоминают коммунистические времена. В частности, Каспарову и Касьянову отказывают в предоставлении помещений для собраний, как это было в 1987 году с правозащитным семинаром. С этим полное дежавю. И всё это на фоне нарастающей озлобленности народа. Особенно в Москве, где сверхприбыльное пока ещё жилищное строительство привело к перенаселению и транспортному коллапсу, а городские тротуары проданы чиновниками и превращены в восточный базар. Единственное сходство России с Западом — это всё возрастающая прослойка мусульманско-кавказского населения, особенно в Москве. Сюда они привозят свой образ жизни и сопутствующие ему обычаи. Но мне не хочется жить на Кавказе, где за годы советской власти были законсервированы родоплеменные отношения. Тяга на историческую Родину — Украину — растёт вместе с её евроатлантической интеграцией.

Перевёл с русского Василий Овсиенко 25.03.2011 г. Исправления Н. Муратова внесены 26.03.2011.

Снимок «На встречу с Рейганом» — Muratov-Reagan-1988.

Михаил Горынь, Ольга Горынь, Пётр Рубан (во втором ряду), Иван Гель, Вячеслав Черновол, о. Ярослав Лесив 30 мая 1988 года в Москве на квартире Николая Муратова перед встречей с Президентом США Рональдом Рейганом. Снимок Н. Муратова.

Снимок «Визит к Иосифу Зисельсу. Июль 1988» — Muratov-Zisels-1988

Вячеслав Черновол, Иосиф Зисельс, Зиновий Красивский. Черновцы, июль 1988. Поднадзорный И. Зисельс согласился создать и возглавить Черновицкий филиал УХС. Снимок Н. Муратова.