Мы публикуем расшифровку лекции правозащитника, публициста, религиоведа, одного из основателей Украинской Хельсинкской группы, прочитанной 8 декабря 2010 года в Киеве, в Доме ученых в рамках проекта «Публичные лекции „Політ.ua“». «Публичные лекции „Політ.ua“» – дочерний проект «Публичных лекций „Полит.ру“». В рамках проекта проходят выступления ведущих ученых, экспертов, деятелей культуры России, Украины и других стран. Лекция публикуется в украинском оригинале и русском переводе.

Каденко: Добрый вечер, уважаемые друзья, начинаем лекцию «Політ.ua» — как всегда, в этом зале в Доме учёных. Напоминаю, что в этом сезоне наши лекции проходят при поддержке «Альфа-Банка Украина» и наш лектор сегодня — Мирослав Маринович…

Долгин: …очень известный правозащитник, религиовед, вице-ректор Украинского католического университета.

Каденко: Да, спасибо. И ведущие мы — Борис Долгин (Полит.Ру) и я, Юля Каденко (Політ.ua). И тема сегодняшней лекции — «Духовная выучка ГУЛАГа». Прошу, пан Мирослав.

Содержание лекции

Мирослав Маринович: Большое спасибо за представление и приветствую всех сегодняшних участников этой встречи. Мне приятно видеть лица, которые я уже знаю, но также приятно видеть лица тех, кого я не знаю, — ведь это радость встречи.

Сегодняшняя лекция будет попыткой представить вам кружево воспоминаний, но не ради воспоминаний как таковых. Это не вечер воспоминаний «о делах давно минувших дней» — это воспоминания ради того, чтобы вывести из них какую-то жизненную мудрость, какую-то мораль. Это часть тех кирпичиков, из которых я строил своё мировоззрение, но также строили своё мировоззрение люди рядом со мной. Этот жанр даёт мне возможность также вспомнить своих лагерных и не лагерных друзей. Ведь время идёт, и я вижу из общения с молодыми, что, скажем, фамилию Вячеслава Черновола люди ещё знают, иногда отвечая: «Да, мы знаем, слышали». Но фамилию, например, Надежды Светличной многие уже не знают. Время диссидентов уходит в глубокую историю, и можно пошутить: для молодёжи, если аватаров этих людей нет на Фейсбуке, то ничего не поделаешь: тогда этих людей не существует и в сознании молодых людей.

Поэтому я хочу сегодня представить немало фотографий — это фотографии живых для меня людей, от которых я многому научился. Потому что, в принципе, мы были учителями друг для друга. Но хотя я очень много взял от моих лагерных друзей, всё это, в конце концов, были уроки Господни. Поэтому я уже в самом начале хотел бы сказать, что я христианин, и буду говорить о духовной выучке с перспективы христианства. Это, конечно, не означает, что я умаляю религиозный опыт других людей, которые были в лагере, людей других вер. Наоборот, было бы когда-нибудь очень интересно сравнить этот разнообразный религиозный опыт. А он-таки был у всех, потому что лагерь — это было место, где религиозное мировоззрение естественно и закономерно занимало своё место в умах людей. Оно приходило сперва как антитеза господствующему атеистическому мировоззрению, которое царило в то время в Советском Союзе. В лагере было модно быть верующим — хотя бы потому, что постылое советское государство было атеистическим. Но мода быстро проходит, а когда твоя жизнь связана с различными вызовами и страданиями, тогда этот религиозный опыт очень быстро приобретает правильные и аутентичные обертоны.

В заключении между Богом и человеком нет посредников. Это особое чувство, которое нельзя воссоздать или сымитировать на воле. Поверьте мне: я часто жалею, что не могу иметь такого же ощущения теперь. В лагере существует какое-то «короткое замыкание» между душой человека и Богом. Это как с космическими лучами. На Земле есть атмосфера, и поэтому космические лучи не доходят до нас, потому что атмосфера экранирует людей от них. На Луне же нет атмосферы, и космические лучи прямо доходят до поверхности планеты. Примерно так и в лагере: ничто не стоит между Богом и человеком. Особенно это заметно тогда, когда ты длительное время сидишь в камере-одиночке. У меня было такое ощущение, что, осмысливая мир, я вижу перед собой земной шар и все процессы, которые там происходят. Я будто бы снаружи, где-то сбоку. В пространстве только земной шар, Бог и ты. Это особое ощущение, которое, повторяю, нельзя воссоздать искусственно.

Я не случайно вспоминаю о космосе, потому что уединённость лагеря (по крайней мере лагеря Кучино на Пермщине, в котором я был) создавала особые эффекты — там было особенное небо. Оно было чистое и незатуманенное, не отделённое от тебя какими-то индустриальными пейзажами. Как-то я прилёг на скамью и всматривался в то роскошное небо. И представьте себе — это небо просто падает на тебя, и ты проникаешься им, этими планетами, которые к тебе очень близко. Особенно этот эффект близости неба почему-то мощный именно на Урале. И ты чувствуешь себя будто первым Адамом. Как-то ночью мне аж жутко стало от мысли, что так, наверное, в это небо всматривался первый Адам, появившийся на этой Земле.

Я сознательно хотел начать с этих эмоциональных моментов, которые передают внутреннее состояние заключённого в лагере, прежде чем вспомнить о своём общении с людьми. А теперь позвольте мне вернуться на минутку в догулаговский период, во время которого я формировался как диссидент. Здесь также были свои вызовы, была определённая духовная выучка.

Каждый, кто хочет жить достойной жизнью, должен преодолеть страх. Без этого не удастся сохранить достоинство, поскольку вы обязательно со временем пойдёте на такие компромиссы, которые будут вредить вашему моральному хребту. Для меня таким переломным периодом были попытки КГБ склонить меня к информаторству. Всё началось со страха, большого страха, ведь я был молодым неопытным парнем. Вдруг тебя ставят перед дилеммой: или ты согласишься стать информатором, или тебя на третьем курсе вышвырнут из института. Понятно, что человек ищет какие-то компромиссы, чтобы, с одной стороны, не допустить увольнения, а с другой стороны — не перейти черту допустимого. Так вот, мой вывод таков: этот компромисс невозможен. Рано или поздно он обернётся большим моральным вызовом, а потому сделать выбор и выбрать свой путь ты всё-таки будешь вынужден.

Для меня таким моментом было 22 мая 1973 года, когда я с двумя друзьями пошёл к памятнику Шевченко в Киеве. Напомню, что возложить цветы к его памятнику в этот день означало расписаться в собственном национализме, ведь призыв почтить Поэта в день его перезахоронения на родной земле исходил от украинской диаспоры. Со мной были Наталья Яковенко, сегодня один из самых блестящих историков Украины, и Николай Матусевич, тогда ещё будущий политзаключённый и член Украинской Хельсинкской Группы.

Итак, такой троицей мы подошли к памятнику Шевченко. Людей ещё не было, поскольку мы пошли утром. Но сотрудники КГБ службу несли исправно, за памятником следили с самого утра, поэтому сфотографировали нас, и уже через час меня в аэропорту «Жуляны» взяли в милицию, обыскали и задали сакраментальный вопрос: «С какой целью ходили к памятнику Шевченко?».

Когда я вернулся из командировки в Ивано-Франковск, где в то время работал, меня сразу же вызвал к себе руководитель 1-го отдела КГБ и сказал, что я занимаюсь явной антисоветской деятельностью, а потому должен выбирать: «Кто не с нами, тот против нас» (так были перетолкованы известные евангельские слова). И я, тогда молодой юноша, ответил: «Хорошо, я буду против вас». Не знаю, откуда у меня взялась смелость так сказать. Кажется, так ответить может только молодость. Потому что сегодня я бы сказал: «Ну, знаете, с одной стороны, я против вас, а с другой — за вас» — и так далее. Я бы искал какие-то обтекаемые, академические формулы для обозначения своей позиции. А тогда я сказал эти решающие слова: «Хорошо, я буду против вас» — и освободился от страха. Какое это роскошное чувство! Это прекрасный урок, и когда человек его проходит, в нём раскрываются какие-то неведомые духовные силы. Ты уже способен сделать гораздо больше, чем раньше.

Моя жизнь в Киеве в то время была связана со многими людьми. Я не ставлю себе целью вспомнить сейчас всех тех людей, которые меня в то время окружали. Скажем, не нашёл я фотографии, например, хора Ященко, хотя в то время я был знаком со многими хористами. Упомяну прежде всего присутствующую здесь Атену Пашко и Михайлину Коцюбинскую.

В то время Вячеслав Черновол, муж Атены Пашко, был уже в заключении. Но история их многострадальной любви была для меня особенно трогательной. Собственно, таким и был тот мой Киев: либо те диссиденты, которых ещё не посадили, либо семьи тех диссидентов, которых уже посадили. В этом кругу друзей я и формировался.

Вспоминается мне один урок Михайлины Коцюбинской, который был для меня особенно важным. У него была своя предыстория. Итак, стал я членом Украинской Хельсинкской Группы, и как же мне хотелось, чтобы под её петициями подписывалось всё больше людей! Это было непреодолимое желание. Ты уже встал на этот путь борьбы, и как же тебе хочется, чтобы к тебе присоединилось больше людей! (Примерно такое же желание можно увидеть в глазах участников «предпринимательского» Майдана в Киеве. Стоят они, мёрзнут и мечтают, чтобы стал возле них весь Киев. Это такое естественное желание!). Итак, я тогда предлагал людям подписать наши документы, как-то отгоняя от себя мысль о том, чем это может для них обернуться, не думая, готовы ли они к жертве. Уже не помню, о каком человеке тогда шла речь, но хорошо помню, что я как-то подталкивал его к подписанию нашего документа. Михайлина Коцюбинская позвонила мне и отчитала, что называется, «по пятое число». Даже формулу афористическую для меня придумала: «Надо любить не всё человечество, а конкретных людей». Эти правдивые слова моментально поставили меня на место. Думай, парень, не только о своих интересах как члена Группы — думай о каждом живом человеке, у которого свой особый «букет» своих страхов и своего мужества.

Следующий урок — урок Оксаны Мешко.

В то время я уже знал эту славную женщину; в частности, знал об одном прекрасном моменте из её жизни. Однажды Оксана Яковлевна рассказала, как её судила сталинская тройка. Судья сказал ей (ясное дело, он говорил по-русски, но я не хочу имитировать): «Ты такая молодая, красивая, такая соблазнительная, но ведь после тюрьмы ты уже будешь старая, сгорбленная, больная». А Оксана Яковлевна выпрямилась и гордо говорит: «Никогда я не буду сгорбленной!». Прошло время. Идёт она как-то по улицам Киева. «Действительно, — говорит, — иду старая, немощная, согбенная, тяжело мне, и вдруг смотрю — навстречу идёт тот самый судья, который меня судил. Я моментально расправила свои плечи. Нет, думаю, ты меня не увидишь сгорбленной!».

Итак, как-то на улицах Киева мы с Николаем Матусевичем встретили Оксану Мешко. И она нам сказала: «Ребята, мы сейчас организовываем Украинскую Хельсинкскую Группу. Есть у нас люди, которые прикованы к месту: то ли из-за состояния здоровья, то ли из-за других дел. А вы молодые, мобильные — не хотели бы вы присоединиться к нам?». И добавила: «Если решите „да“, то приезжайте завтра в Конча-Заспу к Николаю Даниловичу Руденко по вот такому адресу». И побежала дальше. А мы идём и понимаем, что нам надо принять очень важное решение. Если скажем «да», то это рано или поздно означает арест. Насчёт этого не было никаких иллюзий. Если же сказать «нет», то это означает, что ты до конца жизни будешь чувствовать самоуничижение, угрызения совести. Итак, мы решили «да», приехали на следующий день в Конча-Заспу, и всё покатилось дальше.

Какой урок я из этого извлёк? Этот день начался для меня так же, как и любой другой будний день. Ничто не предвещало чего-то необычного. А оказалось, что в этот день я совершил самый ответственный поступок в своей жизни. Итак, надо прожить каждый день с готовностью, что именно сегодня ты можешь принять самое ответственное решение в своей жизни. Не будет никаких дополнительных сигналов, подсказок; надо быть готовым всегда — возможно, ещё этим вечером.

Вот фамилии членов-основателей Украинской Хельсинкской Группы, её первой десятки: Николай Руденко, Пётр Григоренко, Оксана Мешко, Олесь Бердник, Левко Лукьяненко, Иван Кандыба, Нина Строкатая, Олекса Тихий, Николай Матусевич, Мирослав Маринович.

Теперь об уроке Левка Лукьяненко… Из-за своей молодости и мобильности мы с Николаем Матусевичем действительно стали связными. Николай ездил в Москву к Юрию Орлову, председателю Московской Хельсинкской Группы. Я также ездил туда к генералу Григоренко, но сейчас расскажу о своём визите к Левку Лукьяненко в Чернигов.

Это человек, который даже в то время был легендарным. За создание подпольной группы юристов, которые обдумывали возможности выхода Украины из состава Союза ССР, его приговорили к смертной казни (расстрелу), а затем заменили этот срок на 15 лет заключения, которые он отбыл все, от звонка до звонка. И представьте себе: ещё находясь под надзором, он не побоялся стать членом Украинской Хельсинкской Группы, то есть снова решиться на возможный арест. Для меня это было удивительное свидетельство. Итак, я приехал к нему в Чернигов, и в какой-то момент между нами происходит такой разговор: «Понимаете ли Вы, что будете арестованы?» — спрашивает Лукьяненко. Я говорю: «Да». — «А готовы ли Вы к этому?» — «Ну, да, ясное дело, что да». Как часто я вспоминал потом эти слова в минуты слабости, усталости и уныния! Этот его вопрос звучал во мне постоянно. И как важно, чтобы мы такие вопросы задавали людям в ответственный момент их жизни! Пусть даже человек ответит на них как-то поспешно или вычурно — важно, что эти вопросы будут постоянно звучать в его душе.

Теперь об уроке генерала Григоренко.

Зимой 1977 года я приехал к нему в Москву. Будучи членом Украинской Хельсинкской Группы, я понимал, что КГБ следит за моими перемещениями. Иду по улицам огромной заснеженной Москвы и думаю себе: «Ну что ты тут делаешь, парень? Ты же крохотное насекомое (а вы понимаете, что в Москве особенно видно, какой огромной является властная мощь). Против кого ты идёшь?..» Но прихожу в квартиру генерала Григоренко — и всё это жуткое снежное ощущение уходит. Потому что ты видишь Человека или, как часто говорит Михайлина Коцюбинская, человека выпрямленного — Homo erectus. Этот человек умеет стоять прямо вопреки тому, что какая-то сила пытается его согнуть.

Пётр Григоренко научил меня быть чувствительным к национальным чувствам каждой обиженной нации. Да, у него дома я увидел тогда крымских татар, которые просто обожали его. Известно его обращение к крымским татарам: «Верните себе то, что принадлежит вам по праву, но незаконно у вас отобрано». Так же бросился он на защиту украинского национального чувства. Как-то я послал ему телеграмму в Москву, и её вручили ему переведённой на русский язык, хотя я посылал на украинском. И он этого не попустил — писал в Министерство связи СССР, добиваясь права, чтобы в Советском Союзе телеграмма, посланная на украинском языке, была и вручена на этом языке.

Быть в кругу таких людей — это прекрасно. Тогда чувствуешь себя человеком, чувствуешь себя мужественным…

А что происходит, когда за тобой закрываются вот эти тюремные двери?

Это имеет странный эффект. Я моментально ощутил это изменение, когда услышал специфический звук хлопанья камерной двери: всё — тебя закрыли, и ты понимаешь, что оказался один на один, и нет уже других людей, перед которыми ты играешь определённые социальные или политические роли. Тебе уже не на кого опереться. Перед тобой только следователь и машина КГБ во всей её силе. И надо браться за дело, которое действительно твоё. Эти двери очень чётко отсекают, что твоё и за что ты готов бороться, а что не твоё, наносное. Именно тогда и пришлось мне впервые вспомнить те слова Левка Лукьяненко: «Вы готовы?». Теперь надо дать реальный ответ самому себе, готов ли ты к борьбе. Началось судебное дело, но времени на рассказ о нём у меня нет, потому что хочется перейти уже к другому опыту, когда ты учишься противостоять попыткам унизить тебя. Во время следствия были подобные попытки, но они были ещё очень деликатные, ведь это Киев, центральная тюрьма КГБ, к тебе обращаются на «Вы» — всё это ещё остатки того, предыдущего мира. Но вот я оказываюсь в так называемом «столыпине» — специальном вагоне для перевозки преступников.

Здесь я начинаю познавать ту грань жизни, о которой даже не подозревал раньше, а именно: как относятся к заключённым. Впервые в жизни я увидел, как при посадке в «столыпин» группу заключённых окружили собаками, как надо было выполнять команды «ложись», «садись» и так далее. И в самом этом «столыпине» я пережил настоящий шок. (Прошу вас простить мне чрезмерный натурализм, но хочется, чтобы вы в полной мере почувствовали этот переход от сравнительно нормальной жизни подсудимого к жизни заключённого под конвоем). Везли меня из Киева в Харьков. На так называемую «оправку» водили лишь один раз за всю поездку — уже утром, перед Харьковом. Как «особо опасного государственного преступника» меня содержали в отдельной клетке. Когда объявили, что надо приготовиться к «оправке», я взял полотенце, перекинул его через руку, взял зубную щётку, пасту и мыло — и жду, пока откроют клетку. Солдат, который открыл её, остолбенело меня разглядывает и начинает покрывать стоэтажным матом. Я не могу понять, что же я нарушил, но слежу за его взглядом и понимаю, что его раздражает то, что я держу в руках. Ну хорошо, если нельзя — отложу. Подводят меня к месту оправки, и тогда до меня начинает доходить, что никто и не думал разрешать мне мыться. Мыться «не положено», да ещё и чистить зубы! Ты уже не человек — ты зек, тот, кого можно унижать. И дверей в этом туалете вообще не было. «Садись, — наставил он автомат на меня, — оправляйся». И это был именно тот момент, когда ты должен понять: либо ты будешь внутренне уничтожен этим унижением, либо скажешь себе то, что говорили наши политзаключённые: «Нет, им не удастся меня унизить». И действительно, после этого человеку становится легче. Эта выучка политзаключённого держится так долго, что мне даже сегодня в любой момент очень легко перейти на худшие обстоятельства. Конечно, приятно быть в пятизвёздочном отеле, но психологически я готов оказаться даже в самых плохих бытовых условиях. Я могу где угодно сохранить своё достоинство.

Для примера расскажу вам ещё одну историю о якобы нечистом деле, в которое заключённые умели привнести особую духовность (простите, что нарушу при этом хронологичность изложения). Был между нами, политзаключёнными, русский поэт Виктор Некипелов.

Приближался его день рождения, а мы все были в карцере — нас в очередной раз наказали. И мы задумались: как поздравить Виктора, какой подарок ему сделать? Мы же в карцере, у нас нет ничего из наших вещей. Но у нас есть нечто более важное: разум, искренняя и творческая душа. И мы решили: каждый из нас придумает для него какое-нибудь стихотворение или хотя бы одну строфу, а завтра мы ему эти стихи прочитаем. Но как ему прочесть их — он же в другой камере? Но каждый зек знает: для коммуникации служит канализация, параша. И поэт Николай Руденко, и я, и все мы по очереди наклоняемся к параше и читаем Виктору Некипелову наши стихи. А он на том конце плачет от умиления. Потому что это прекрасный момент: никто из нас не слышит запаха, никто из нас не видит ничего, а переживает великий момент духовного подъёма. Вот что может сделать человеческий дух.

Но вернёмся к моему этапу в Харьков. Там в пересыльной тюрьме на Холодной Горе один важный урок дал мне простой убийца.

Заводят меня, молодого неопытного зека, в камеру, где сидит другой заключённый. Мы начали разговаривать, я рассказываю о своём уголовном деле, он — о своём. Надо сказать, что в отношениях между заключёнными вырабатывается какое-то братство, ведь другой заключённый в таком же статусе, как и ты. Итак, я слушаю его очень доброжелательно, киваю головой на каждую его фразу, а он описывает ситуацию, что был один паскуда-человек, который всем мешал. И тут он говорит: «А однажды я не выдержал, взял бутылку, ударил его по голове и убил». Я так и застыл со своим киванием. Понял, что передо мной убийца! А он мне говорит: «Но ведь зло же надо уничтожать?!».

Теперь если кто-то скажет мне эту фразу: «зло надо уничтожать» — в моей памяти моментально всплывает ассоциация с тем убийцей.

И вот прибываю я наконец в 36-й лагерь в с. Кучино на Пермщине. Меня сажают на карантин вот в этот домик ШИЗО (штрафной изолятор), где я находился в течение недели. Раз в день выводят в «прогулочный дворик».

Однажды хожу я там, как вдруг открывается форточка в одном окне барака, и я вижу там даже не лицо, а губы: «Я Семён Глузман. А Вы кто?». Называю себя: «Мирослав Маринович». «Знаете ли Вы, что все члены Хельсинкских групп выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира?» Говорю: «Нет, не знаю». Закончилась прогулка, я возвращаюсь в камеру – и начинается очень интересный период… Когда мы делаем себе прививку, то тем самым впрыскиваем в свой организм порцию бактерий, чтобы он нашёл в себе силы преодолеть инфекцию и выработать иммунитет. Так же Господь впрыснул в меня в тот день крупицу искушения славой. Вернувшись в камеру, я думал: «Нобелевский лауреат! А хватит ли моего пиджака, чтобы прицепить этот знак Нобелевской премии? А выпустят ли нас на вручение?». Одним словом, глупостей полна голова. Но как хорошо, что я пережил эту неделю своеобразной прививки! Впоследствии, когда выпустили меня из карантина в лагерь, я попал в реальную его атмосферу и наконец сказал себе: «Come on, мужик! Ну всё, хватит — приехали». И слава Богу, что с тех пор я, имея не раз возможность искуситься славой, всё-таки оказался стойким к ней. И я очень благодарен Богу за этот период искушения, потому что это выработало во мне некие «антитела» к славе.

Теперь о другом — об озлоблении. Когда меня должны были вывезти на этап из следственной тюрьмы в Киеве, прокурор спросил меня: «Какую цель Вы ставите себе в дальнейшей жизни?». Я ответил: «Не озлобиться». Сегодня мне даже странно, что ещё в Киеве под следствием мне было важно не озлобиться. А в лагере я увидел очень наглядно две роли, которые может выбрать для себя каждый заключённый.

В лагере были люди озлобленные и были люди светлые. Это особенно хорошо видно на двух бывших воинах УПА. Впрочем, назову только человека позитивного настроя — Павел Строцень. Фамилию того озлобленного героя называть не буду — разве лишь он виноват, что судьба его сложилась именно так?! Я сразу почувствовал, что не хочу превращаться в человека, который всё время кипит ненавистью, — я хочу быть совсем другим. Так что наглядное представление этих ролей было для меня чрезвычайно важным.

Скажу об уроках присутствующего здесь Евгения Сверстюка. Для меня они были важны, потому что лагерь оказался далеко не таким идеальным местом, как я себе представлял. Ведь для меня ещё на воле все те, кто там был заключён, уже были героями — это были мои идеалы. И вот, побыв среди них, я вижу реальных людей, способных на конфликты, которые поворачиваются порой далеко не лучшими гранями своей натуры. Надо было находить подходы к решению таких конфликтов. Помню, однажды прогуливаемся мы с паном Евгением по нашей «тропе Хо-Ши-Мина» и разговариваем, как вдруг подходит к нам один крымчанин, Алексей Сафронов, и рассказывает об очередном конфликте. «Надо как-то его решать — но как?». Пан Евгений выслушал и говорит: «Конечно, на основе Евангелия». Я на всю жизнь запомнил эти слова, потому что до того момента жил как-то раздвоенно: один пласт жизни — религиозный (он где-то там, вне реальности), а второй пласт, наоборот, — вполне реальный, земной. Эти пласты почему-то не пересекались, или по крайней мере я не осознавал, что они пересекаются. А здесь, в словах пана Евгения, они пересеклись — и оказалось, что для решения проблем нижнего пласта можно и нужно применять нормы верхнего пласта! Это была для меня настоящая духовная революция. Я много думал над этими словами и даже экспериментировал по их практическому применению.

С Евгением Сверстюком связана ещё одна история — как я стал русским монархистом.

Как-то из зоны забрали Евгения Сверстюка и Евгения Пронюка и поместили их на карантин в тот самый домик ШИЗО перед отправкой в ссылку.

Это было 6 января 1979 года, как раз в Сочельник. Я вижу, что форточка в их камере открыта, то, думаю, дай подойду поближе, насколько позволяет колючая проволока, и спою украинскую колядку — может, как раз услышат. Начинаю петь, а когда дежурный это услышал и вышел, я прекратил, чтобы не устраивать демонстрации из религиозной колядки, да и пошёл себе. На следующий день вызывает меня оперработник и говорит: «У меня здесь рапорт, что Вы нарушали режим». Зачитывает: «…Пел монархические песни». Мы удивлённо смотрим друг на друга, и оба не можем ничего понять. По суду я официально проходил как «клеветник на советский строй», на самом же деле власть воспринимала меня как «украинского буржуазного националиста». А тут вдруг «монархические песни»… Когда до меня доходит, в чём дело, я начинаю дико хохотать. Ведь дежурный вышел на улицу как раз в тот момент, когда я пел: «Ой ти, Царю, Царю, Небесний Владарю…» из колядки «Нова радість стала». Ну, если поют о царе, то всё ясно: «Маринович пел монархические песни».

Как быть твёрдым в своих принципах? В лагере это очень важно — не только утвердить себя, но и засвидетельствовать другим, что у тебя твёрдые принципы. Здесь мне большой урок дал Зиновий Красивский, он разбил все возможные мои стереотипы.

Это легендарная личность. Во-первых, его любовь к Украине вытекала именно из любви к ней, а не из ненависти к её врагам. Я никогда не видел в нём ненависти. Это было неожиданно, потому что и сегодня мы часто можем увидеть националистов, которые в основу своего чувства положили именно ненависть к тем, кого они воспринимают как врагов. Во-вторых, я удивлённо замечаю, что он разговаривает с кагэбистами спокойно, даже порой шутит с ними: «А-а, добрый день! Добрый день, пан Суровцев!» (наш лагерный кагэбист был из Тернопольщины, то есть с ним можно было говорить по-украински). Сам я, как и многие другие, до того момента выбрал себе очень принципиальную, как мне казалось, позицию: «Я с вами не разговариваю, потому что вы — мой враг». А тут появляется в лагере человек, который уже третий раз сидит и которого заподозрить в том, что это неопытный зек, невозможно. Наконец спрашиваю у него: «Пан Зиновий, а Вы не боитесь, что Ваши действия в зоне как-то неправильно истолкуют?». Он взглянул на меня с некоторой усмешкой в глазах и говорит: «А Вы что, себе не доверяете?». Я аж онемел: всё, оказывается, так просто! Не роли какие-то перед другими надо играть, а быть собой, действовать так, как требует от тебя твоя совесть. Такая простая формула, но для меня она стала, опять же, революционной.

Теперь об уроках Валерия Марченко. До ареста это киевский журналист, в целом прекрасный и свободный человек, который формировал себя каждый день на протяжении всей своей короткой жизни.

С ним связаны также очень важные моменты моего пребывания в лагере. Однажды мы запланировали к какому-то там советскому празднику провести голодовку протеста. Он об этом знал, потому что был вместе с нами, но накануне его выхватывают из зоны и перевозят в больницу. У нас же ситуация меняется, и мы принимаем решение не проводить голодовку, а прибегнуть к другой форме протеста. Так и поступили. Через некоторое время Валерия возвращают в зону, и он спрашивает: «Ну, как прошла голодовка?». Мы объясняем: «Да мы заменили её». «Как заменили? Мы же договаривались, я держал голодовку у себя в больнице…» Я не помню, чтобы ещё когда-нибудь в жизни так краснел, как тогда, когда смотрел ему в глаза. Мы же просто не подумали о нём, были уверены, что в одиночку он голодать не будет. Ведь он болен на почки, для него голодовка — это вообще что-то неимоверно тяжёлое. И этот его внутренний аристократизм меня ошеломил. Существует такое правило: не тот аристократ, что ест ножом и вилкой на людях, а тот, что переодевается к обеду и берёт вилку и нож даже тогда, когда один. Именно таким аристократом духа и был Валерий Марченко, светлая ему память.

И ещё один его урок. Сколько драм пережили советские люди (не только украинцы), когда КГБ преследовало мужа, кормильца семьи, — а семья давила на него, чтобы человек прекратил борьбу, пошёл на компромисс. И некоторые действительно сдавались, шли на различные моральные потери, а потом страдали. Валерий Марченко по этому поводу написал прекрасное письмо матери. Вот маленький отрывок из него:

Как сохранить моё уважение и любовь к матери, как не погубить себя во имя наших прекрасных взаимоотношений? Я не хочу присоединиться к тем многочисленным, которые, не выдержав испытаний и свернув с тропы нравственности, прибегают к спасительному аргументу «не мы одни такие». Ты у меня — одна-единственная, и я не желаю никого, ничего слушать, что ради биологического бытия возле матери можно перечеркнуть себя духовно. Надеюсь, и ты после рассудительного обдумывания согласишься со мной. Неужели матери нужен моральный урод, который на вопрос «жили ли предыдущие 30 лет обманом?» должен был бы, пряча глаза, соглашаться, лепеча там что-то о болезни, невыносимости? Разве такой жизни желать сыну? Не верю!

И Валерий совершил чудо: после его смерти мать осталась фактически одна, и по ней до сих пор видно, как достойно она держится. И хотя сын её давно уже в ином мире, но как он выпрямляет её духовную осанку! Валерий сознательно пошёл на жертву. Но я не хотел бы, чтобы вы увидели в этом какую-то склонность быть камикадзе или стремление к самоубийству. Это просто умение и способность провести демаркационную линию между добром и злом, сказать злу: «Я готов идти на компромисс, но только до этого момента, только до этой линии. А дальше я на компромиссы не пойду». И хотя зло дальше давит на тебя, толкает к новым страданиям и даже к смерти, но ты дальше за ту демаркационную линию не идёшь.

…Да, что-то надо решать, потому что я уже явно перебрал своё время. Сколько ещё можно говорить? Пять минут максимум?

Долгин: Сколько потребуется.

Маринович: Э нет, потому что тогда Вы можете меня и не остановить…

Ну хорошо, ещё несколько слов об уроках политзаключённого Олеся Шевченко, впоследствии народного депутата Украины первого демократического созыва.

Было, собственно, два урока. Один из них словно перекликается с уроком Валерия Марченко. Олеся, который долгое время не получал писем от жены, вызвали однажды к лагерному кагэбисту. Тот сказал ему: «Ваша жена тяжело заболела. Она точно умрёт, а у Вас двое маленьких детей — вы должны о них позаботиться. Итак, либо Вы сейчас напишете покаянное письмо, и Вас сразу же отпустим к детям, либо мы отдаём детей в детский дом, и Вы уже вместе с ними никогда не будете». Тяжело было смотреть на Олеся в течение тех нескольких дней, которые дали ему на раздумья. Но всё же он отказался написать такое письмо, положившись на волю Божью. А через месяц оказалось, что всё это была неправда: жена здорова и дети в безопасности. Это был просто недостойный кагэбистский приём. Какой же Олесь был счастливый, что принял правильное решение! Формально он вроде бы пожертвовал всем — последним свиданием со своей женой, своими детьми. Но компромисс с совестью был бы для него ещё более тяжкой катастрофой. Вот так жестоко работало с нами зло.

И второй момент. Через Олеся Шевченко я, собственно, и начал писать. Как-то он позвал нас во двор, где прочитал своё стихотворение, основанное на одной реальной истории. Ещё будучи в Киеве, он позвонил в «скорую помощь», чтобы вызвать врача для больной матери. Говорил, конечно же, на украинском языке, а в ответ ему сказали: «Говорите на человеческом языке» — иначе они отказываются прислать врача. Так что в стихотворении Олеся звучали большая боль и большая ненависть — это было обвинение в адрес России. С одной стороны, я понимал его эмоции и соглашался, что он имел моральное право так отреагировать. Но я не хотел тогда и не хочу теперь строить будущее своего народа на ненависти. Поэтому в ответ на это его стихотворение я написал свою первую лагерную вещь, а именно: «Евангелие от Юродивого». Почему «Юродивый»? Да потому, что я в лагере, где гнев к обидчикам — вроде бы нормальная вещь, но я писал о любви и прощении. Именно в лагере я сформулировал свою позицию, что ненависть не должна быть нашим путём.

Ещё хотя бы несколько слов о своих самых близких. Только в лагере понимаешь, какими дорогими являются для тебя твои родные, какая это огромная для тебя опора.

Моей матери и сестры уже нет на свете, они ушли, но и дальше остаются для меня духовной опорой. Моя жена Люба приехала ко мне в ссылку как подруга, и мы поженились с ней уже там, в Казахстане. Она покинула Киев и повторила, собственно говоря, историю жён декабристов. Я очень ей за это благодарен.

Урок Николая Даниловича Руденко я вынужден пропустить. Это интересная история, но она очень длинная. Я не успею об этом рассказать.

Вместо этого вспомню об истории с письмом к Папе Римскому.

Однажды мы решили отпраздновать в лагере Пасху — отметить святой день молитвой за чаем и простыми бутербродами. Перед этим администрация нам объявила, что будем за это наказаны. Ну, для христиан быть наказанным за празднование Пасхи — это нормальная вещь. Нас действительно наказали — бросили в карцер всех, кого считали организаторами. А мы в ответ решили написать письмо христианам всего мира, адресовав его Папе Иоанну Павлу II. На Западе тогда распространилось движение «Христиане за мир», и Советский Союз очень активно принимал в нём участие, поддерживал и медийно, и материально. Нас поражало лукавство советской власти, ведь в то же самое время, когда на Западе Советский Союз поддерживал христиан, здесь, в лагере, нас наказали лишь за то, что мы просто помолились на Пасху. Поручили написать проект этого письма почему-то именно мне, и я написал его (оно, кстати, сейчас есть в Интернете). Впоследствии Папа Иоанн Павел II получил-таки наше письмо и молился за нас во время мессы. Это было очень хорошо.

Всё, должен заканчивать. Ещё только покажу фотографии женщин-политзаключённых, которые сыграли в моей жизни важную роль. С теми, кто жив, я и дальше общаюсь.

Вот Олекса Тихий, с которым я виделся в последние дни моего пребывания в заключении. Это прекрасный человек; он погиб почти сразу после нашей встречи — пожалуй, я был последний из наших, кто его видел.

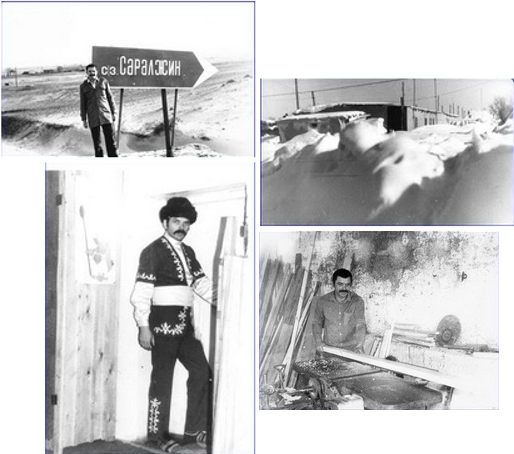

А это несколько моих фотографий из ссылки.

Закончить я хотел бы очень красивым стихотворением Виктора Некипелова, о котором я уже упоминал:

Говорили: тюрьма – это стон озлобления,

Утверждали: она – цитадель безнадежности.

Но тюрьма – это символ любви и смирения,

Это высшая школа надежды и нежности.

Действительно ли это возможно? Может ли тюрьма быть таким местом? Да, может, но при одном условии: если вы невиновны. Если на вас нет греха или преступления, тогда это действительно возможно.

И последнее. Когда я уже вышел на свободу, то почувствовал вскоре какое-то беспокойство. Чего-то мне стало не хватать. Я не сразу осознал, в чём дело, а потом понял: в лагере или даже в ссылке каждый мой день был оправдан. Был оправдан тем, что я отбывал несправедливое наказание. А когда вышел — всё это вдруг исчезло. Теперь надо было ежедневно зарабатывать себе на Божье признание, делать какое-то добро, чтобы заслужить «на ужин». И тогда я понял смысл тех евангельских слов, которые мы часто считаем какой-то чрезмерностью:

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное

(Из Нагорной проповеди Христа, Мф. 5:10).

Когда тебя наказывают за правду, тогда Бог невидимо тебе помогает и становится тебе опорой. И ты эту опору воспринимаешь как нечто абсолютно естественное и сразу привыкаешь к ней. А когда снова возвращаешься на волю, то это, конечно, не означает, что Бог покидает тебя, но Он уже не поддерживает тебя так, как тогда, когда тебя наказывали за правду. И ты это чувствуешь. Лишь тогда, когда это ощущение уходит, осознаёшь, какими значимыми являются для тебя эти слова и какой важной была та духовная поддержка, которую оказывал тебе Бог…

Большое спасибо вам за внимание. Извините, пожалуйста, что затянул своё выступление.

Обсуждение лекции

Долгин: Искренне благодарим! Может, пан Евгений Сверстюк… Нет, не вопрос. Может, несколько слов от Вас?

Сверстюк: Хотел бы поблагодарить пана Мирослава за то, что он так систематизировал уроки зоны в лицах. Действительно, эти уроки остаются на всю жизнь, потому что они пережиты в особых условиях, в особых испытаниях. Я хотел бы сказать о закалке, которую получают там люди, у которых есть принципы и вера; но зона не является закалкой для всех. Тем, которые пришли туда с верой или обратились там к вере, — бесспорно, всё идёт на пользу. Но тем, кто попал туда не совсем сознательно, вопреки своей воле и внутренним мотивам, — заключение не идёт на пользу и разлагает. Лагерь разлагает человека, который не сформирован и не имеет стержня в себе.

Я подумал о Зиновии Красивском и о том, как он довольно рискованно разговаривал с кагэбистом. В зоне это неоднозначно оценивается, и всем не объяснишь своё поведение, но насколько он прямо и как-то непринуждённо выработал такой стиль человеческих отношений со всеми. Я часто думал о нём. Мне, как и пану Мирославу, было легче. Я литератор, который писал в соответствии со своими убеждениями то, что, в принципе, должно было бы быть напечатано. Пан Мирослав также писал петиции, которые нормальная власть должна была бы читать по крайней мере. А Красивский был подпольщиком, он издавал подпольный журнал «Воля и батькивщина» и имел дело с враждой — такой, знаете, «на штыках» со следователями. Если бы он называл вещи своими именами, между ними там бы было короткое замыкание каждый раз. И вот он обращал их к человечности своей доброй улыбкой. Кагэбисты могли бы его уничтожить за те 21 год, что он был в неволе. Но эта его доброта и доброжелательность были ему защитой.

Я думаю, это очень важный урок в нашей жизни, где есть так много зла и так много явных и неявных врагов, и откровенных, и просто глупых, — чрезвычайно важно иметь органичное христианство.

Кстати, хотел бы тут ещё предостеречь по поводу христианства — или не христианства, а религиозности. Мы были очень солидарны с людьми другой веры. Скажем, сионисты Иосиф Менделевич или Арье Вудка были для меня намного ближе, чем либерал Макаренко, тоже еврей. Потому что человек веры — это свой человек, с ним есть предварительная договорённость по главным истинам; человеку можно верить, когда у него есть настоящая вера. И до сих пор ничего не изменилось. Это чрезвычайно важно, когда натура человеческая кристаллизована вокруг такого стержня, как вера….

Долгин: Вопрос по поводу того, что сказал пан Евгений. Почему, на Ваш взгляд, пан Мирослав, Варлам Шаламов считал, что лагерь не несёт ничего хорошего, что не надо искать там того, что делает человека лучше? Как это соотносится с Вашим опытом?

Маринович: Спасибо. Я, пожалуй, не соглашусь с этим, хотя так же понимаю, что порой мои рассказы о лагере могут вызывать странный эффект. Однажды в Дрогобыче слушали-слушали, как я рассказывал о нём, а потом говорят: «А-а, значит, в лагере можно было жить». Конечно же, там умирали люди; конечно, там наказывались. Я просто не нагнетаю атмосферу теми негативными моментами. А они, конечно, были.

У меня лично был момент, когда я считал, что сейчас погибну. В ту клетку в воронке, в которую едва вмещается один человек, упаковали трёх заключённых, включая меня. И щёлочки, которые предназначены для того, чтобы через них дышать, не успевали давать кислород. А дышать пришлось не несколько минут: нас прокатили по этапу несколько часов по большой уральской дороге — с ямами и ухабами. Там нельзя было стоять всем троим: кто-то должен был присесть внизу, а кто-то — стоять на других сверху. И это месиво людей болталось с одной стороны в другую во время езды этого «авто» в абсолютной духоте… Я думал, что это пришли мои последние минуты. К своей чести, должен признать, что не сказал себе тогда: «Ты зря пошёл на это». Очень радуюсь, что у меня не было того чувства.

Конечно, в лагере очень много жестоких моментов. И как говорил пан Евгений, там очень сильное духовное поле, там человек не может быть так между добром и злом, он должен выбрать: или идти в сторону добра, или в сторону зла. Середины нет. Я думаю, что у кого-то, в частности у Шаламова, опыт пребывания в лагере был другой, — возможно, они видели больше падения человека. Но я видел так много доброго, светлого. Я так много видел, как люди поднимались на вершины своего духа, что понимаю Виктора Некипелова и могу повторить его слова.

Преподаватель медуниверситета: Уважаемый пан Мирослав, я читала Вашу последнюю статью в прессе и была восхищена. В этой статье интеллект нации обращается к нам, сегодняшним. У меня к Вам вопрос. Вы рассказывали, как в лагерях, фактически в страшном несчастье, перековывались люди. Я преподаю в медуниверситете 44 года и вижу, что молодёжь сейчас в унынии. Я уже ухожу из жизни, мой возраст — прошлый век. Наша молодёжь — новый век. Как нам сделать так, чтобы у молодёжи Украина была на вершине любви к ней? Как этот Ваш опыт передать? Я считаю, что то, что Вы сейчас говорите, Вас должны были бы слушать в оперном театре, и чтобы там сидели студенты не только Вашего университета, но и моего университета, и многих других. Но как нам сделать так — не ненавистью, я понимаю, но какой силой, силой добра? Как?

Маринович: Спасибо. Знаете, оно придёт. Я не сомневаюсь в том, что современная молодёжь найдёт себя, найдёт свой ответ на эти проблемы. Нынешнее состояние общества довольно интересное, оно меня самого интригует. Ныне молодёжь убеждена, что идти на жертву — это формула прошлых эпох. Для чего идти на жертву? Ну, сколько можно идти на жертву? Один человек в Киеве сказал мне на нашей встрече: «Пан Мирослав, наш ответ на ваши проблемы таков — надо правильно оформить грант, получить деньги и делать то, что надо. Это и есть формула нашего времени, нашего поколения. Не надо нам жертвы».

Долгин: Прошу прощения, кому надо? Делать то, что надо кому?

Маринович: Современный молодой человек считает, что на жертву идти не следует, а надо просто правильно использовать имеющиеся ресурсы и возможности. Я не против. Я за такое общество, где можно было бы правильным распределением ресурсов всё уладить. Кажется, это и есть идеальный мир, который живёт по Божьим законам и в котором нет кризисов. Но мы живём в реальном мире, где грех клубится и множится, и если его не удалять из общества, то будет так, как со шлаками, которые остаются в нашем организме и загрязняют его. А как удалить эти шлаки, если они не удаляются сами? Только через жертву. Это формула, которая детерминировала даже самого Бога. Ведь Бог, чтобы изменить человечество, послал на жертву Своего Сына (в соответствии с христианским видением). Итак, это лежит в основе мира, и мы должны понимать, что если не хотим идти на маленькую жертву сегодня (имеется в виду, что кого-то могут уволить с работы, кому-то уменьшат зарплату, кто-то вынужден будет переехать в другой город и т. п.), тогда мы или наши потомки будем вынуждены платить очень большой жертвой. В общем, события сейчас так быстро развиваются, что, скорее всего, мы также будем платить. Итак, выбор за нами. Я надеюсь, что молодые люди потыкаются туда-сюда, ища пути, попробуют обойтись без жертвы, а потом поймут, что так не выйдет.

Мне кажется, что всё-таки сейчас в нашем обществе больше оптимизма, чем пессимизма. Я был очень большим пессимистом летом 2004 года, но «оранжевый» Майдан всё изменил. И этот нынешний Майдан, «предпринимательский», сделал очень важную вещь — он снял страх в обществе. Всё ещё может быть, но уже нет того страха образца 1937 года, который появился было у многих в первые месяцы после прихода новой власти. Спасибо.

Каденко: Пан Мирослав, как Вы считаете, существует ли в Украине сейчас что-то подобное диссидентскому движению по духовному уровню?

Маринович: Украине нужны моральные авторитеты. Нужны люди, которые могут в своём поведении смоделировать и проиллюстрировать определённые моральные истины. Но пока что продолжается лишь болтовня, и нет таких людей на общегосударственном уровне. Об упадке духовности говорят почти все, начиная от президентов и заканчивая нашими соседями и нами самими, но как трудно эту духовность нам проявить в реальной жизни! В результате имеем то, что Головаха, киевский социолог, назвал «аморальным большинством», для которого действовать в соответствии с моральными принципами — значит быть «лузером», неудачником. Итак, в таком мире, где господствует аморальное большинство, огромный вес имеет появление тех людей, которые способны проявить другую модель поведения. Особенно когда таких людей наберётся достаточная критическая масса, чтобы изменить ситуацию.

Каденко: Пока что таких людей нет?

Маринович: Я сознательно не называю нынешние движения протеста диссидентством, потому что для меня диссидентство означает, что в стране существует тоталитарный режим. В нынешней Украине нет тоталитарного режима, поэтому не может быть того диссидентства, которое было в советские времена. Но могут и должны быть разные формы протеста против лукавства или беззакония власти. Чем больше их будет, тем скорее появится у нас гражданское общество, тем больше будет порядка в нашем государстве, тем меньше ошибок сможет допустить власть.

Леонид Швец, «Газета по-киевски»: Пан Мирослав, у меня вопрос о двух соотношениях. Первое соотношение: я недавно разговаривал с Семёном Глузманом, который отбыл семь лет в лагерях и три — в ссылке. Он говорит, что украинцев было процентов 40 среди заключённых ГУЛАГа (речь идёт о том времени, когда он сам «сидел»). Говорит, что не видел там ни одного белоруса, кроме, может быть, полицаев со времён войны. Не было там и азербайджанцев, и так далее. Для себя он объясняет этот феномен тем, что у украинцев такой фермент сопротивления. Это довольно-таки иррациональный ответ. Есть ли у Вас ответ рациональный?

И второе соотношение: и Вы, и пан Евгений говорили о людях высокого духовного качества, и в то же время пан Евгений сказал, что были и те, кто шёл туда и сталкивался с собственным разочарованием. Каково примерно было соотношение твёрдых и разочаровавшихся? Соотношение тех, кто только укрепился там, и тех, кто разочаровался?

Маринович: Спасибо. На оба вопроса довольно сложно ответить рационально. Что касается первого вопроса — это наблюдение справедливое. У меня тоже такое ощущение, что украинцев в лагерях было большинство. Никогда в лагере я не чувствовал ностальгии по Украине. Во-первых, было много тех, с кем я общался на украинском языке. Во-вторых, очертания Уральских гор очень близки к очертаниям Карпатских гор… Могу даже сказать, что общение с теми людьми было духовной роскошью. Это были мои вторые университеты, жизненные. И поэтому я даже хотел попасть туда, чтобы иметь возможность общаться с теми людьми и быть причастным к их жизни.

Почему так много было там украинцев?.. Сравним уровень преследований. Когда-то бытовало такое сравнение… Я, наверное, не воспроизведу его точно; может, пан Евгений поможет.

Реплика из зала: «В Москве ногти стригли, в Киеве — рубили».

Маринович: Что-то такое примерно. Или: «То, что в Москве — беспорядки, в Киеве — революция». Приговоры самые большие и самые жестокие выносили в Украине. Так уж старалось наше украинское КГБ. Возможно, это порождало соответствующую реакцию. Я не знаю, не могу объяснить это рационально (возможно, социологи нашли бы какие-то объяснения), но думаю, что у украинцев было очень острое чувство национальной обиды. Да и социальной тоже, впрочем, потому что, скажем, на востоке Украины, в Донбассе, поднимались так же за рабочие права.

Второе — относительно соотношения твёрдых и разочаровавшихся заключённых. Никогда не задавал себе такой вопрос. Могу сказать лишь, что в моём кругу общения было больше тех людей, для кого заключение было становлением характера, преодолением какого-то страха, иным восприятием страданий, чем раньше. Страдания их строили. Хотя я согласен, что во многих случаях страдания могут разрушать человека, причём до основания.

Алексей Панасюк, Украиноведческий клуб «Спадщина» киевского Дома учёных: Пан Мирослав, знаете ли Вы что-нибудь об американской комиссии 1929 года, которая исследовала признаки насилия над людьми, то есть проведение страшных физиологических опытов на людях и строительство секретных дорог в сторону финской границы? Видели ли Вы отчёт этой комиссии? У меня такое впечатление, что американская сторона скрыла результаты исследований этой комиссии.

Маринович: Спасибо. Нет, к сожалению, я не историк и впервые слышу о существовании этой комиссии, но думаю, что американская сторона либо скрывала, либо недоглядела много вещей в истории Советского Союза. Нам в лагере, например, было смешно вспоминать о разрешённом советской властью визите Элеоноры Рузвельт в СССР. Она знала о том, что здесь люди наказываются, мучаются в лагерях, и, как американка, хотела, чтобы по крайней мере эти люди имели Библию. Зная это, НКВД и организовало её визит в одну тюрьму, где в камерах лежали Библия и Коран. Госпожа Рузвельт это увидела и абсолютно наивно утешилась, что в Советском Союзе обеспечивают религиозные права. А когда она вышла, сразу же эти книги снова позабирали… В лагере в наше время было категорически запрещено иметь любую религиозную литературу. Когда по моей просьбе Игорь Калинец в ссылке переписал для меня Нагорную проповедь Христа и выслал в письме, то через некоторое время встретил меня наш лагерный кагэбист и сказал: «А-а, Маринович! Я разгадал ваш замысел! Я знаю, что это Нагорная проповедь, и это письмо у вас будет конфисковано». Вот и всё.

Сверстюк: Я хотел бы сказать несколько слов в пользу белорусов. Были белорусы в зоне, и я двоих помню. Один сидел за участие в УПА, но это тоже белорусское было движение, солидарное. Очень порядочный человек. И второго помню: тоже очень порядочный и очень хороший человек, который отбивал свою корову у красных партизан. Они её гнали в лес, а он выхватил свою винтовку и отбил корову. За что и получил 15 лет. Я ещё должен сказать, что у белорусов хоть не такое, как у украинцев, но было сопротивление. Очевидно, преследования какие-то там были, но Машеров проводил политику умиротворения, и ясно, что там не было такого острого сопротивления. Я по «ПЕН-клубу» с белорусами знаком, часто туда ездил; там есть очень яркие личности и яркие настроения.

И ещё я хотел один урок добавить. Помните, пан Мирослав, с нами сидел Николай Бондарь? Или с Вами он не сидел? Нет? Это был аспирант, который на демонстрации во время празднования Великой Октябрьской социалистической революции на Крещатике в 1968 году вынес плакат «Позор КПСС!». Один! Ясно, что это — характер. Его, конечно, сбили с ног, взяли в «скорую помощь» и дали ему семь лет сразу.

Я вспоминаю один разговор с ним. Это чистый очень человек был, но не принципиальный борец по натуре — к борьбе его побуждало чувство справедливости. Как-то он только что вышел из карцера; 15 суток — это всегда очень тяжело, а тут ребята что-то затеяли (есть такая ожесточённость зэковская, политическая или организационная). Он что-то там должен был подписать, так чтобы ему ещё дали 15 суток. Часто шли на это, особенно те, которые должны были выйти из лагеря, потому что они всё равно выйдут; и вообще, им нужна большая гамма переживаний, ну и какая-то биография. Я подошёл к Николаю, оттащил его от тех ребят, которые его подбивали на дальнейшее сопротивление, что-то ему предложил, и он мне сказал такую фразу, которая во мне и до сих пор звучит: «Я понимаю, когда человеку предлагают хлеб, но не понимаю, когда человеку предлагают голодовку». Это формула, это целая формула.

Долгин: Спасибо. Добавлю, как быстро белорусы вспомнили свой бело-красно-белый флаг, когда возникло новое Белорусское государство; так вот, там есть национально сознательная интеллигенция.

Представитель «Русской мысли» в Париже: Небольшой вопрос по поводу Вашего пребывания в Казахстане. Была встреча с пожилыми людьми, одного пожилого казаха я вспомнил. Встретил недавно, и он говорит, что его самое светлое воспоминание, как они провожали зеков на работу и с работы и кидали в них как-будто камни. Но это были не камни, а твердый овечий казахский сыр…

Маринович: Спасибо за этот вопрос, потому что он дал мне возможность сказать немного о периоде ссылки. Мне очень нравится определение пана Евгения Сверстюка, что казахи очень близки к природе и очень далеки от политики. Это особый народ в том плане, что они тебя принимают, если ты уважаешь их обычаи. Меня они приняли буквально в первые дни, хотя в представлении многих я был просто преступник: дали поесть, потому что меня сбросили там лишь с рюкзаком. Правда, один начальник на мой вопрос: «А где же я буду жить?» — ответил: «Ты смотри, такой преступник, а еще где-то ночевать хочешь!». (Сразу добавлю, что впоследствии, уже после моего освобождения, он приезжал ко мне в гости в Дрогобыч). В общем народ очень благосклонно отнёсся ко мне: приносили еду, помогали. Уже через несколько месяцев они спросили у местного милиционера: «Можно ли пригласить его на свадьбу?». Тот ответил: «Он вам что-то сделал плохого?». — «Нет». — «Ну так чего не пригласить?».

Приведу один интересный пример отношения ко мне казахов. В том селе, где я был, — Саралжине — проводится на праздновании Нового года конкурс на лучшую песню, лучший номер. Я принял участие в этом конкурсе, пел казахскую песню (вы видели меня на фото в казахской одежде), и мне дали третью премию. А я себе подумал: «Возможно ли это было бы в Украине?». Возможно ли, чтобы в советское время, в каком-нибудь обычном украинском селе (за исключением, может, села в Карпатах), какого-нибудь казаха-политзаключённого приняли настолько, чтобы дать ему премию за исполнение, скажем, украинской песни?.. Казахский народ имеет определённое достоинство. У него очень патриархальный образ жизни, там очень большое уважение к старшим. Так что для меня это был очень интересный период моей жизни и очень хороший в плане отношений с местным населением.

Вопрос: Я очень многое пересмотрел в своей жизни после встречи с Вами. Я читал Вашу и Семёна Глузмана книгу воспоминаний, там был ещё третий автор. Представляете, о какой книге идёт речь?

Маринович: Третий автор — Зиновий Антонюк. Книга называется «Листи з волі».

Вопрос: Очень большое впечатление она произвела на меня, и я благодарен вам… Но вспоминается мне бородатый советский анекдот: «Ленина оживили, привели из мавзолея в политбюро. Он попросил подшивку газеты «Правда». Прочитал. Через некоторое время заглянули в эту комнату, а его нет. На столе записка: «Уехал в Швейцарию всё начинать сначала».

Два дня назад я общался с представителями Хельсинкской группы здесь, в Киеве. Сытые, довольные, живущие по принципу: «каждый сверчок знает свой шесток». Что это?

Реплика из зала: Хельсинкской группы или союза?

Вопрос: У нас нечего защищать права человека. На чьи они деньги живут, что это за люди?

Маринович: Из моих лагерных побратимов большинство — это уже немощные и старые люди. Когда мы встречались в Киеве на 30-летии Хельсинкской Группы, то просто больно было смотреть на многих — так они уже изменились; и требовать от них какой-либо гражданской или политической активности совесть мне не позволила бы.

Реплика из зала: ….никакого стремления помогать…

Маринович: Ага, я вас просто не так понял. Потому что я бы скорее себя назвал сытым, откормленным. У молодых правозащитников свои обязанности и свои вызовы. Без сомнения, среди них есть те, которые лукавят, которые используют идею правозащиты для того, чтобы таким образом получить гранты и просто ездить себе на семинары и развлекаться. Я знаю на собственном опыте таких правозащитников, и мне очень болело это явление. Но вместе с тем, я знаю молодых людей, правозащитников, которые довольно твёрдо стоят на этих позициях. Думаю, что, возможно, просто сейчас такие обстоятельства, нет тоталитарного режима и нет тех обстоятельств, которые высекают искры. Не хочу превращаться в человека, который говорит, что когда-то было всё в порядке, а теперь всё плохо. Есть что-то хорошее, а что-то плохое.

Юрий Проценко: Пан Мирослав, вот Вы всё рассказывали о героике, доблести, а я хочу поговорить о предательстве. Один из основателей Хельсинкской Группы — Олесь Бердник. И он покаялся. Я, собственно, не историк и не знаю хорошо историю диссидентского движения, но люблю «посидеть» в Интернете. Вычитал там некоторые материалы дочери этого Бердника — Мирославы. Она просто патологически антиукраинское пишет. После дочери я добрался и до отца. И обнаружил, что Олесь Бердник сидел дважды. Один раз это было ещё при Сталине, второй — уже вместе с вами. Значит, первый раз он сидел не за национализм, а можно сказать даже за интернационализм… В Интернете нет его покаянной статьи, что была когда-то напечатана в «Літературній Україні». Хотелось бы, если можно, чтобы Вы рассказали немножко об этом.

Маринович: Хорошо, спасибо. В принципе, это очень интересная история. Она имеет много граней. Я познакомился с Олесем Бердником тогда, когда его преследовали, когда он был бунтарём. Это была очень знаменательная фигура. Он был высокого роста, с длинными седыми волосами, говорил очень выразительно, достойно. Я восхищался им. И после ареста Николая Руденко Бердник был фактическим руководителем Украинской Хельсинкской Группы. Он выступал у меня на суде. Замечательно выступил. Его первая фраза, сказанная громовым голосом, была: «За что вы его судите?». Судьи были в ярости от того, что это он выступил в роли судьи, а не они. А потом, в лагере, у него произошёл срыв. И я это объясняю его психологическими особенностями. Олесь Бердник — человек-трибун, проповедник, который нуждается в аудитории. Он не мог без аудитории. Вот его арестовывают и сажают в лагерь, причём как рецидивиста. А в камере вместе с ним — не слушатели; там сидели те, что сами были лидерами. Те, кто думал о будущем украинском правительстве и «раздавал портфели» в будущем Кабинете министров. Поэтому его покаянное заявление было для меня психологически мотивировано, я его понял. Хотя, ясное дело, было очень неприятно, когда по лагерю бегал с той газетой наш лагерный кагэбист и призывал нас: «Вот, читайте, делайте так же, и вы будете так же освобождены»… Я уже был в ссылке, когда увидел по телевизору, как Олесь Бердник выступает на склонах Днепра, ветер развевает его волосы, а рядом с ним играет и поёт бандурист. Для украинского сердца — очень трогательная картина. Бандурист поёт, а Бердник говорит о том, как он поддался на провокации американцев и Запада и как он сейчас сожалеет об этом… Но завершить рассказ о нём я хочу вот чем. Вы смотрите, как странно поступил Господь с Олесем Бердником, и сравните его последние времена с последними временами Николая Руденко. Бердник в последние годы имел тяжёлую болезнь. Он не мог говорить. У него, блестящего проповедника, отняло речь, он мог только писать на табличке и так общаться с людьми. У Николая Руденко, который не предал, было очень плохое зрение, он почти ослеп. Но он сам пишет, что лучшее зрение — это зрение духовное. У Руденко открылось духовное зрение. В конце концов, в последний год его глаз, который был травмирован с детства и всю жизнь ничего не видел, даже он начал немножечко видеть. И в лице этих двух людей я очень чётко вижу Божье деяние. Вот ты пошёл на предательство, да? И у тебя отняло речь. А ты не пошёл на предательство, и тебе открылось духовное видение. Это для меня очень красноречиво.

Олег Шинкаренко: Скажите, пан Мирослав, что Вы думаете об основателе сайта Wikileaks Джулиане Ассанже? Сегодня это самый известный диссидент мирового масштаба и, возможно, политзаключённый. Он был арестован за изнасилование, хотя на самом деле мы знаем, что правительствам всего мира не понравилось, что он обнародует на своём сайте секретную информацию. Как Вы считаете, является ли он узником совести? Или всё же правы те, кто считает, что он делал бизнес на скандале?

Маринович: Спасибо. Я не думаю, чтобы западная Фемида уже была настолько «осоветченной», чтобы прибегать к тем же методам, которые применял в своё время Советский Союз. Я думаю, что фигура Ассанжа довольно сложная и он, возможно, не лишён каких-то психологических срывов. Но я не смею говорить что-то существенное о том, справедлив ли его приговор. Я просто не имею никакой информации. Зато могу прокомментировать эту ситуацию такой поговоркой… Забыл, кто там не должен дремать — карась или кто?

Голоса в зале: «Щука нужна, чтобы карась не дремал».

Маринович: Спасибо. Итак, для того нужны такие люди и такие сайты, чтобы не дремали правительства. И чтобы они, так сказать, следили за тем, что они говорят, когда считают, что их никто не слышит. Хотя, в принципе, я согласен с московской журналисткой Латыниной, которая сказала, что американскому правительству, собственно говоря, нечего особенно стыдиться. Потому что в своих депешах они не говорили что-то радикально иное, чем говорят публично. Они могли говорить разве что на другом языке. Как мы, скажем, говорим между собой одними словами, а выступая публично, всё же подбираем слова. Другое дело — авторитарные правительства, которые публично говорят одно, а на самом деле имеют в виду что-то совсем другое.

Евгений Гвоздецкий, студент-физик: Я хотел бы спросить, как Вы относитесь к современному украинскому национализму — например, к объединению «Свобода»? Является ли это, по Вашему мнению, национализм любви или национализм ненависти, вражды?

Маринович: Спасибо, такой же очень интересный вопрос и важный, как мне кажется. Я думаю, что в «Свободе» много молодых людей с беспокойным, неравнодушным сердцем, которые ищут ответы и не хотят принимать усложнённые и многоэтажные объяснения. Их молодеческие сердца требуют чёткого и короткого ответа. Должен вам сказать, что в то время, когда я был молодым, я так же не хотел этих сложных объяснений. Я хотел очень чёткий ответ… На любви ли их национализм замешан, или на ненависти? Я думаю, что в разных регионах Украины ситуация разная. Во Львове я был свидетелем того, как круто замешана политика местных членов «Свободы» на ксенофобии и антисемитизме. Я сам ходил с представителями нашей местной иудейской общины к прокурору, когда их таскали в суд по представлению «Свободы». Но, скажем, в Харькове, местная «Свобода» совсем иная. Там совсем другие люди, другая политическая ситуация. Во Львове они до какой-то степени, скажем так, наглеют, позволяют себе порой недопустимые реакции. В других местах члены той же партии могут иметь другие мотивы. Я не хотел бы обобщать, но считаю, что у партии «Свобода» большая проблема, как избавиться от своих упрощённых формул.

Член общества Сергея Подолинского: Скажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые состоялись в вашем университете к юбилею Николая Руденко.

Маринович: Спасибо Вам за этот вопрос. Собственно, они ещё продолжаются. У нас было уже три Руденковских чтения: «Жизненная монада Николая Руденко», «Физиократическая монада Николая Руденко» и «Поэтическая монада Николая Руденко». Завтра у нас, в Украинском католическом университете, будет заключительная, торжественная академия памяти Николая Руденко с участием пани Раисы Руденко. Кто будет во Львове, приходите.

Долгин: Спасибо. Диссидентское движение — это героическая страница нашей украинской общественной истории, истории Восточной Европы, истории прошлого Советского Союза. И сейчас мне кажется, что знание этой истории, выучка от этой истории может нам помочь в настоящем и в будущем. Спасибо.

Маринович: Спасибо вам всем.

(Аплодисменты)

Маринович: Большое спасибо.

Долгин: Напоминаем, что мы собираемся здесь каждую среду. В следующий раз у нас будет Евгения Карпиловская, компьютерный лингвист.

Каденко: Тема её лекции: «Украинская компьютерная лингвистика сегодня». Пани Карпиловская — доктор филологических наук, профессор. Приходите, пожалуйста, и спасибо, что вы с нами.