В оживлённой дискуссии об удалении из фильма о Василе Стусе эпизода, где его адвокат Виктор Медведчук разговаривает со Стусом, всеми её участниками презюмировалось следующее. Адвокаты в политических процессах советской эпохи играли отведённую им роль и даже не пытались по-настоящему защищать своих подзащитных, а были своего рода «болванчиками», которые нужны для легитимизации заранее подготовленных приговоров. Именно таким защитником Стуса в судебном процессе 1980 года был Медведчук. Он не поддержал ни одно из ходатайств подсудимого, оставив их решение на усмотрение суда, не задал ни одного вопроса свидетелям. В защитительной речи Медведчук согласился с правильностью квалификации обвинением действий Стуса как антисоветской агитации и пропаганды с целью подрыва советской власти и лишь заметил, что приговор будет справедливым и обоснованным, если судом будут тщательно изучены и учтены все обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, его отношение к труду, физическое состояние и состояние здоровья.

И во многих других политических процессах в СССР защита проводилась по таким образцам. Вот как писал о ней Владимир Буковский в своей книге воспоминаний «И возвращается ветер»: «До суда эти „защитники“ обрабатывают своего подзащитного, уговаривают его каяться, давать нужные показания, даже пытаются выведать сведения, интересующие КГБ. На суде они прежде всего заявляют, что, как честные советские люди, осуждают взгляды своего подзащитного, ужасаются глубине его падения и лишь осмеливаются смиренно просить Высокий Суд о смягчении наказания, учитывая молодость (или, наоборот, преклонный возраст), неопытность, первую судимость, слабое здоровье, трудное детство, малолетних детей, раскаяние и готовность честным трудом искупить свою вину и вред, нанесённый обществу. Бывали такие курьёзные случаи, когда адвокат настолько увлекался ролью возмущённого советского человека, что даже судья вынужден был его останавливать: — Товарищ адвокат, вы защищаете или обвиняете?»

Однако я хочу оспорить эту презумпцию: были адвокаты (и довольно много — десятки!), которые утверждали в суде, что их подзащитный невиновен, и требовали оправдательного приговора. Именно это прежде всего и отличает адвокатов-правозащитников от исполнителей роли в заранее срежиссированном спектакле. «Хроника текущих событий» (ХТС) содержит тысячи ссылок на детали таких судебных процессов. В приложении приведён перечень 17 адвокатов-правозащитников (14 московских, 2 петербургских и 1 луганский) и их подзащитных (я упоминаю преимущественно о тех делах, которые мне известны).

Существует ещё одна ошибочная презумпция — мол, тогда было такое законодательство, и на его основании правозащитники были осуждены законно, а когда законодательство изменилось — их реабилитировали. И, к сожалению, этот бред укоренился в массовом сознании. А на самом деле всё было наоборот! Я не знаю ни одного приговора по политическим статьям, который был бы законным.

Наиболее распространёнными политическими статьями УК УССР были ст. 187-1 УК УССР (аналог ст. 190-1 УК РСФСР), ст. 187-3 УК УССР (аналог ст. 190-3 УК РСФСР) — «Групповые действия, нарушающие общественный порядок», ст. 62 УК УССР (аналог ст. 70 УК РСФСР).

В частности, ст. 187-1 наказывала до 3 лет лишения свободы за «Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания», а ст. 62 ч. 1 — до 7 лет лишения свободы и 5 лет ссылки за «Агитацию или пропаганду, проводимую в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания», ч. 2 — до 10 лет лишения свободы и 5 лет ссылки за те же действия, совершённые повторно или в военное время.

Утверждение обвинения о «заведомо ложных измышлениях» подсудимого требовало доказательств наличия умысла — что он лгал и знал, что лжёт. Адвокаты-правозащитники, анализируя факты, доказывали, что их подзащитные были искренни и говорили, писали или распространяли то, что они считали правдой, во что они верили. А потому обвинения в клевете на советский государственный и общественный строй безосновательны, статьи 187-1 и 62 не могут быть применены, и подсудимые должны быть оправданы. Не оспаривая фактические обстоятельства дела, за исключением случаев, когда факты не были доказаны, адвокаты подчёркивали полную законность и, более того, высокие гражданские мотивы своих подзащитных, которые пытаются отстоять гарантированные Конституцией СССР права и свободы.

Даже в ситуациях, когда обвиняемые не отрицали инкриминируемые им действия, но заявляли о своей невиновности, адвокаты требовали оправдания. Таков был судебный процесс над Владимиром Буковским в 1967 году. Он провёл демонстрацию в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского, незадолго до того арестованных. Буковский изготовил такие плакаты, на которых потребовал открытого судебного процесса над ними и отмены некоторых статей Уголовного кодекса, которые, с его точки зрения, противоречили Конституции. Буковский не отрицал ни одно из своих действий. Он подтвердил, что организовал демонстрацию, что вывел своих приятелей на эту демонстрацию, что он изготовил лозунги. То есть всё то, что охватывалось составом преступления, он подтвердил, но вину свою не признал. И вот перед его адвокатом Диной Каминской возникла сложная профессиональная и моральная проблема. Как защищать человека, который признаёт, фактически, состав преступления, но не признаёт свою вину? По сути, эта проблема всегда теоретически существует в адвокатуре. Считалось, что можно защищать преступника, но нельзя защищать преступление. В данном случае оказывалось, что адвокат должен был поступить именно так. Каминская пошла на это, и она поставила вопрос о полном оправдании Буковского, доказывая, что его действия соответствуют Конституции. Об этом и других делах Дины Каминской подробнее можно прочитать в её замечательной книге «Записки адвоката», которую опубликовала двумя изданиями Харьковская правозащитная группа в 1993 и 2015 гг.

Вопреки широко распространённому мнению, иногда адвокатам удавалось влиять на ход судебных процессов и смягчать наказание. Приведём соответствующие примеры.

Софья Васильевна Калистратова защищала рабочего Виктора Хаустова, которого обвиняли в организации 22 января 1967 года на площади Пушкина демонстрации протеста против ареста Гинзбурга и в злостном хулиганстве. Приговором от 16 февраля 1967 года он был осуждён на три года по статье 190-3 и на два года по статье 206 с отбыванием заключения в колонии строгого режима. В своей защитительной речи Софья Васильевна настаивала на оправдании Хаустова по статье 190-3 (убедительно доказывая, что время и место демонстрации специально были выбраны так, что общественный порядок и работа транспорта не нарушались), а также требовала переквалификации ст. 206 на ст. 191-1 (сопротивление дружиннику) и применения наказания, не связанного с лишением свободы. Верховный суд РСФСР частично прислушался к её аргументам: статья 206 была заменена, и хотя срок остался прежним — три года, но уже в колонии общего режима. По тем временам это была победа.

Летом 1968 года Софья Васильевна по просьбе Петра Григоренко вместе с ещё тремя московскими адвокатами Леонидом Поповым, Юрием Поздеевым и Владимиром Роммом выезжает в Ташкент для защиты группы активистов крымскотатарского движения: Ахмета Малаева, Ибраима Абибуллаева, Энвера Абдулгазиева, Редвана Сеферова, Идриса Закерьяева, Халила Салетдинова и Эшрефа Ахтемова. Они обвинялись в проведении митингов в городе Чирчик, распространении документов, содержащих «заведомо ложные измышления», в сборе средств для «различных незаконных действий». Это было начало резкого усиления репрессий против крымских татар, которые после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года, снявшего с них обвинения в измене, активизировали борьбу за возвращение на родину. Дело было сфабриковано не слишком тщательно. Московские адвокаты в судебном заседании камня на камне не оставили от обвинительного заключения.

Сохранилась формулировка Калистратовой правовой позиции по этому делу: «Движение крымскотатарского народа за возвращение в Крым носит массовый характер. Обращение с письмами, заявлениями, просьбами в правительственные и партийные органы, направление в эти органы делегаций и отдельных представителей осуществляются в пределах конституционных прав и не могут быть признаны преступными. Для признания Абибуллаева, Ахтемова, Абдулгазиева и других виновными в совершении уголовного преступления надо установить их конкретную индивидуальную вину, доказать, что ими совершены действия, прямо предусмотренные Уголовным кодексом. Таких доказательств нет, таких уголовно наказуемых действий Абибуллаев, Ахтемов, Абдулгазиев и другие не совершили. Поэтому дело надо прекратить за отсутствием состава преступления».

Согласованная позиция высокопрофессиональной защиты привела к чрезвычайно мягкому приговору — все обвиняемые получили либо очень небольшие сроки, либо условное наказание и были освобождены из-под стражи в зале суда. Судья Сергеев за этот слишком мягкий приговор был уволен с работы. Софья Васильевна и другие адвокаты подали кассационную жалобу, добиваясь полного оправдания, но этого уже, конечно, не произошло.

В октябре 1968 года состоялся судебный процесс по делу о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Семеро демонстрантов 25 августа в двенадцать часов дня сели на парапет у Лобного места и одновременно развернули плакаты: «За нашу и вашу свободу!», «Руки прочь от ЧССР!», «Позор оккупантам!», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!». В ту же минуту раздались свистки (в КГБ знали об их намерении!), на них налетели люди в штатском, вырвали плакаты, избили и арестовали [1]. Наталью Горбаневскую и Виктора Файнберга упрятали в психушку, и поэтому перед судом предстало пятеро участников. Лариса Богораз защищала себя сама, Дина Каминская защищала Павла Литвинова, Юрий Поздеев — Константина Бабицкого, Софья Калистратова — Вадима Делоне, Николай Монахов — Владимира Дремлюгу.

Демонстрантов обвиняли в преступлениях по статьям 190-1 и 190-3 УК РСФСР. Адвокаты сформулировали такую позицию: закон не предусматривает уголовную ответственность за убеждения, но только за преступные действия, прямо предусмотренные уголовным законом и при наличии обязательных признаков. Такая безупречная правовая позиция давала возможность, не вступая с судом в споры по существу правдивости или ложности высказываний подзащитных, настаивать на их оправдании. Все защитники требовали от суда оправдать подсудимых. Во время перекрёстного допроса в судебном заседании Калистратова доказала суду, что пять «свидетелей» обвинения (каждый из которых утверждал, что оказался на Красной площади случайно и с другими не знаком) служат в одной и той же воинской части — 1164. Однако приговор предусматривал 3 года заключения Владимиру Дремлюге, 2 года и 10 месяцев — Вадиму Делоне, ссылку на 5, 4 и 3 года Павлу Литвинову, Ларисе Богораз и Константину Бабицкому соответственно.

В те же дни Юлий Ким написал песню «Адвокатский вальс». Он говорил: «У меня есть песня, она посвящена всем адвокатам, которые осмеливались защищать диссидентов, часто лишая себя тем самым карьеры. Официально она посвящается Софье Васильевне Калистратовой и Дине Исааковне Каминской, ведь я с ними был больше знаком. Они защищали близких мне людей и, естественно, я тоже с ними подружился, и часто адвокаты сами становились участниками диссидентского движения».

В конце октября 1968 года Софья Васильевна во второй раз едет в Ташкент вместе с адвокатами Юрием Сарри и Леонидом Поповым, чтобы принять участие в процессе над пятью активистами крымскотатарского движения — Идрисом Касимовым, Шевкетом Сейтаблаевым, Люманом Умаровым, Леннарой Гусейновой и Юсуфом Расиновым. Обвинение стандартное — «распространение заведомо ложных измышлений» по статье 194-1 УК УзССР (аналог статьи 190-1 УК РСФСР).

Софья Васильевна, как всегда, делает подробную запись судебного заседания, и уже 31 октября информация о процессе появляется в ХТС. В её адвокатском досье есть дословная запись показаний одного из подсудимых о том, почему он подписал обращение к деятелям культуры: «У меня до сих пор перед глазами тот день, когда нас высылали. Отец был на фронте. Мы только что получили сообщение о его гибели. Нас было шестеро братьев и одна сестра, мне, старшему, одиннадцать лет. Полураздетыми, без вещей нас запихивали в грузовик, сестричка была в одном чулочке… Через год в живых я остался один. Вот этими руками я выкопал шесть могил в песке…». А потом, в том же досье, цитата, определяющая позицию защиты: «Критика отдельных мер, действий отдельных представителей власти не порочит строй, а укрепляет строй (ст. 125 Конституции СССР)». Приговор, как и на предыдущем Ташкентском процессе, был достаточно мягким, подзащитные были приговорены к одному году лишения свободы и освобождены в зале суда.

В начале января 1969 года Софья Васильевна выезжает в Гулистан, где на активиста крымскотатарского движения С. Сейтмерова было заведено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, угрозе убийства, мошенничестве при сборе денег. Во время допроса свидетелей в судебном заседании Софье Васильевне удаётся доказать несостоятельность доказательств, доказать алиби подзащитного. Обвинение рассыпается, судья вынужден отправить дело на доследование, в ходе которого дело прекращают.

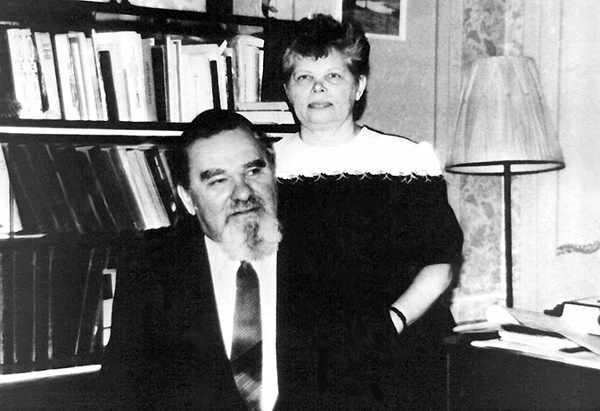

Также освобождением закончилось дело Ивана Яхимовича, которого Софья Васильевна смогла вытащить из психушки. Подробнее об этом и других делах, о жизни Софьи Васильевны можно прочитать в замечательной книге воспоминаний о ней «Заступница», которая вышла в издательстве «Звенья» в 1997 году.

Что касается роли адвоката в советских политических процессах, уместно процитировать Владимира Буковского (передача Радио «Свобода» 10 сентября 2006 года, посвящённая памяти Дины Каминской): «Прежде всего нужно как-то определить, что означала адвокатура у нас в то время в наших делах. Изначально было понятно, что адвокат не может изменить нашу судьбу. Решения принимались наверху, в ЦК, вплоть до приговора. Адвокат, конечно, что бы он ни делал в зале суда, добиться каких-то существенных изменений в судьбе своего подзащитного не мог. И это все изначально знали. Однако была другая важная вещь. А именно — общество и общественная реакция. В то время за отношениями с судами довольно внимательно следило российское общество и реагировало. Писались протесты, причём, иногда, чуть ли не половина Академии наук или Союза писателей в это дело вмешивались. И для них была очень важна позиция адвоката. Ведь они не могли попасть в зал суда, и знать, что там происходит, — им трудно было понять, виновен человек или невиновен. Поэтому, если адвокат брал на себя смелость сказать, что его подзащитный невиновен, это было важным моментом в борьбе общества с властью. А сказать такую вещь было довольно опасно. Поскольку власти требовали, чтобы адвокаты были частью обвинения и делали то, что им приказали».

Как справедливо заметил в той же передаче Иван Толстой, адвокат был очень важной фигурой в деле создания института общественного мнения, который был в конце 60-х — начале 70-х на высоте, и что одна из задач защитников на политических процессах заключалась в том, чтобы не дать суду и прокурору превратить политического заключённого в уголовника. А я ещё добавлю, что тезисы адвокатов относительно невиновности подсудимых были ключевыми для понимания политических процессов в СССР и международной общественностью и для дальнейших её действий, направленных на защиту правозащитников.

Луганский адвокат Неля Яковлевна Немиринская вспоминала в своей прекрасной книге воспоминаний «О судебных делах и немного о себе», опубликованной Харьковской правозащитной группой в 2014 году (очень советую прочитать почти детективную историю о её защите братьев Крейниных в Луганске, которая завершилась выходом из СИЗО, оправданием и увольнением с должностей первого секретаря обкома КПУ и начальника Луганского областного управления КГБ!), что адвокатов вызывали в КГБ и требовали вопреки Правилам адвокатской этики не выдвигать требование оправдания их подзащитных. Чтобы защищать подсудимых в политических процессах, нужно было иметь специальный допуск. И тем не менее, находились адвокаты-правозащитники, которые защищали своих подсудимых так, что наблюдатели были уверены: после такой защиты обвинительный приговор просто невозможен!

В некоторых процессах, даже если защитники не решались прямо ставить вопрос об оправдательном приговоре, они не могли предать профессию и доказывали неприемлемость аргументов обвинения. Например, присутствующие на процессе Генриха Алтуняна в конце марта 1981 года вспоминают, как у его адвоката Владимира Кораблёва дрожали руки, когда он произносил свою защитительную речь, но он фактически доказывал невиновность Алтуняна по всем эпизодам обвинения.

«Петербургский романс» Александра Галича, посвящённый декабристам и написанный в конце того же августа 1968 года, заканчивается такими строками:

Повторяется шёпот,

Повторяем следы.

Никого ещё опыт

Не спасал от беды!..

И всё так же, не проще,

Век наш пробует нас –

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату

В ожиданьи полки –

От Синода к Сенату,

Как четыре строки?!

Адвокаты-правозащитники «выходили на площадь» каждый раз, когда защищали в судах своих подзащитных от преследований. Они явочным порядком защищали право в неправовом государстве и, я уверен, в конечном счёте победили.

«Адвокатский вальс» Юлия Кима — не единственная песня, посвящённая адвокатам. «Песенка о дальней дороге» Булата Окуджавы посвящена Борису Золотухину. Вот её текст.

Забудешь первый праздник и позднюю утрату,

когда луны колёса затренькают по тракту,

и силуэт совиный склонится с облучка,

и прямо в душу грянет простой романс сверчка.

Пускай глядит с порога красотка, увядая,

та гордая, та злая, слепая и святая…

Что – прелесть её ручек? Что – жар её перин?

Давай, брат, отрешимся.

Давай, брат, воспарим.

Жена, как говорится, найдёт себе другого,

какого-никакого, как ты, недорогого.

А дальняя дорога дана тебе судьбой,

как матушкины слёзы, всегда она с тобой.

Покуда ночка длится, покуда бричка катит,

дороги этой дальней на нас обоих хватит.

Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладёшь?

Чего не потеряешь – того, брат, не найдёшь.

От сосен запах хлебный,

от неба свет целебный,

а от любови бедной сыночек будет бледный,

а дальняя дорога…

а дальняя дорога…

а дальняя дорога…

Прошло 50 лет. «Повторяем следы». И сегодня адвокаты защищают людей от преследований государством. Количество адвокатов-правозащитников всё увеличивается, сегодня судебная защита от государства уже не является таким рискованным делом, как в 60–80-е годы ХХ века, это уже не выход на площадь. Конституция Украины провозглашает утверждение и обеспечение прав человека главной обязанностью государства. Однако эта норма остаётся декларативной и далёкой от реальности. Лучшей формой взаимодействия с государством является — выиграть судебный процесс против него. Поэтому сотрудничество правозащитников с адвокатами является сегодня одним из магистральных, важнейших направлений борьбы за права человека.

В статье использованы материалы книг «Заступница», посвящённой Софье Калистратовой, «Записки адвоката» Дины Каминской, «О судебных делах и немного о себе» Нели Немиринской, программы «Защита закона как инакомыслие» Радио «Свобода» от 10 сентября 2006 года, а также материалы из архивов Харьковской правозащитной группы и программы «История инакомыслия» Научно-исследовательского и просветительского центра Международного общества «Мемориал». Перевод на русский всех цитат и фрагментов документов сделан автором.

Приложение

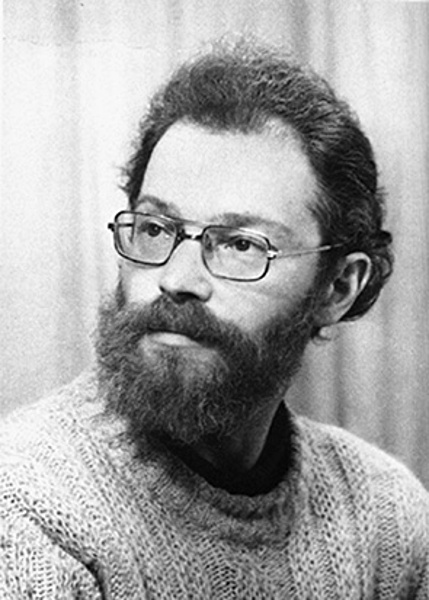

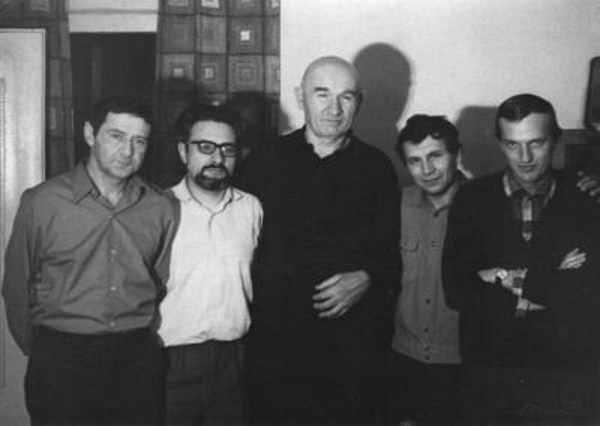

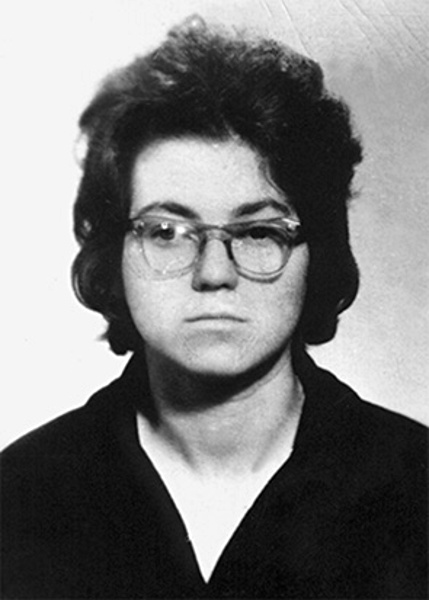

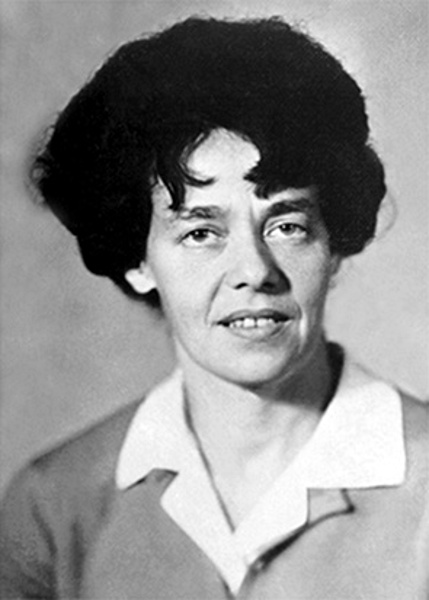

Софья Васильевна Калистратова (1907–1989), Москва, защитник Виктора Хаустова (1967), Вадима Делоне по делу «демонстрации семерых» (1968), Ивана Яхимовича (1969), Петра Григоренко (1969–1970), Натальи Горбаневской (1970). Летом 1970 г. Калистратова вместе с Диной Каминской была отстранена от участия в политических делах, но много консультировала других адвокатов и родных арестованных правозащитников. В 1972–1975 гг. защищала «отказников», обвиняемых по «неполитическим» статьям Уголовного кодекса.

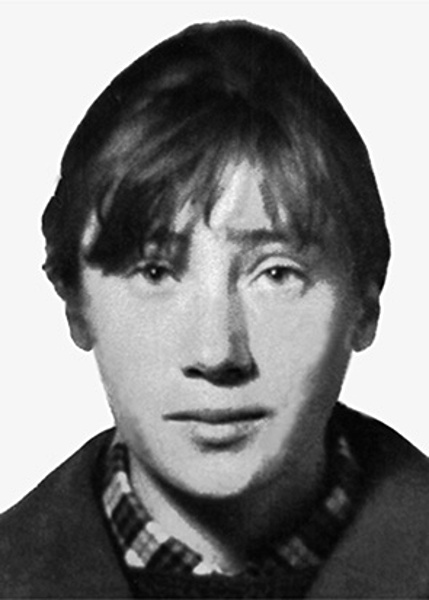

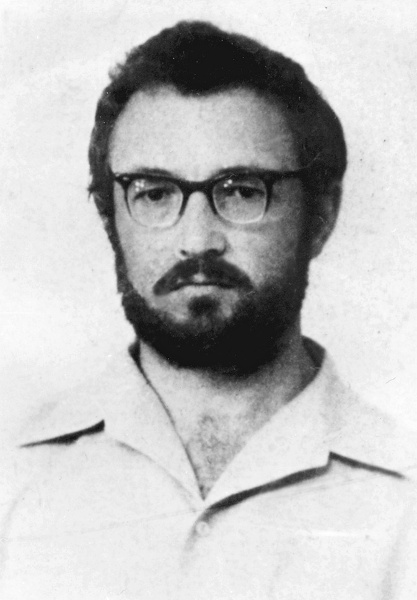

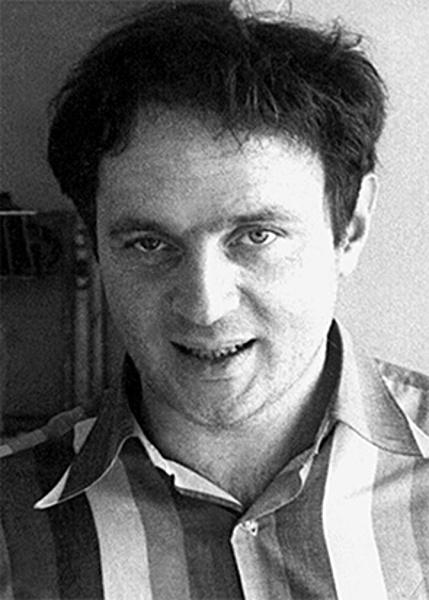

Дина Исааковна Каминская (1919–2006), Москва, защитник Владимира Буковского (1967), Юрия Галанскова на «процессе четырёх» (1967), Анатолия Марченко (1968), Ларисы Богораз и Павла Литвинова по делу «демонстрации семерых» (1968) (в суде Лариса Иосифовна заявила о своём намерении осуществлять свою защиту самостоятельно, то есть Каминской пришлось ограничиться ролью защитника Литвинова), Ильи Габая и Мустафы Джемилева (1970). В дальнейшем Каминская не допускалась к участию в политических процессах, ей не разрешили, в частности, защищать во второй раз Владимира Буковского (1971), Сергея Ковалёва (1975), Андрея Твердохлебова (1975–1976). В 1977 г. эмигрировала в США.

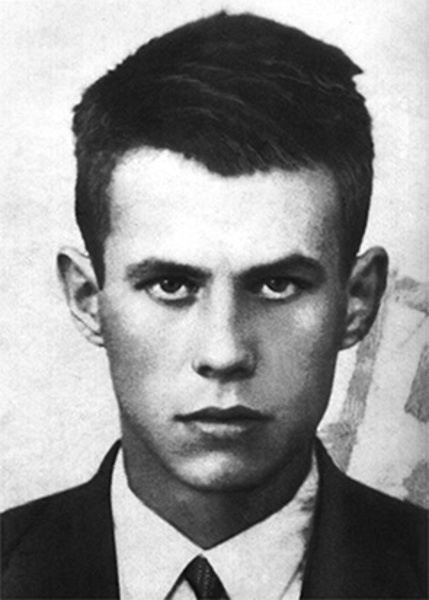

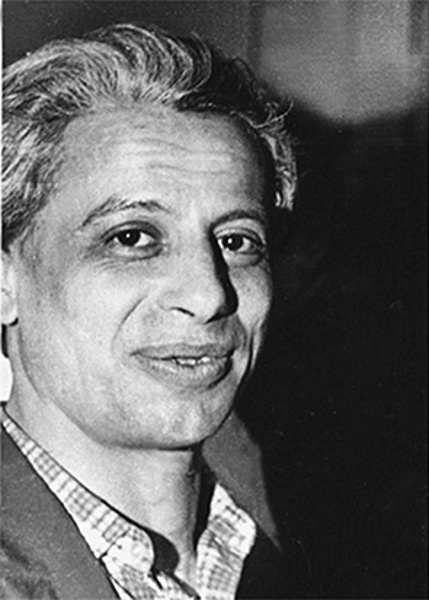

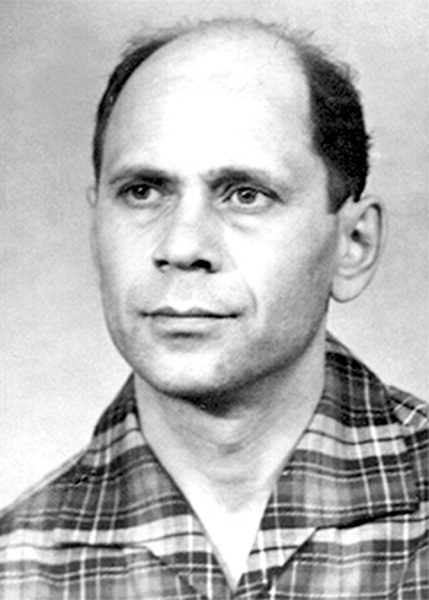

Борис Андреевич Золотухин (1930), Москва, защитник Александра Гинзбурга на «процессе четырёх» (1967), за свою защитительную речь в процессе был исключён из КПСС и Московской городской коллегии адвокатов (МГКА), и не мог работать адвокатом до 1988 года.

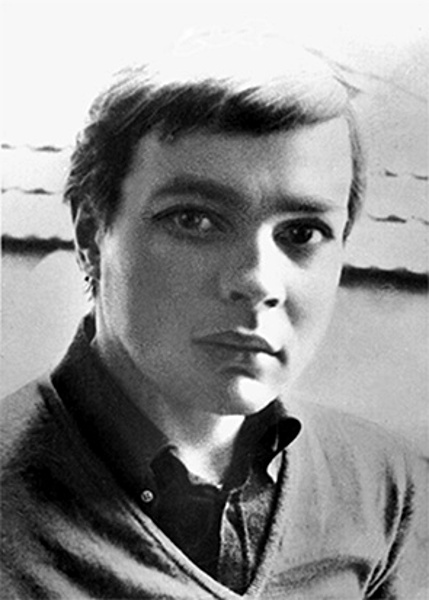

Николай Андреевич Монахов (1935), Москва, защитник Владимира Дремлюги по делу «демонстрации семерых» (1968), Г. Баева (1969), Р. Умерова и Р. Эминова на «процессе десяти» (Ташкент, 1969), подал кассационную жалобу и принимал участие в кассационных слушаниях по делу Аркадия Левина (1970). Исключён из МГКА (1970).

Семён Львович Ария (1922–2013), Москва, защитник Веры Лашковой на «процессе четырёх» (1968), Ильи Рипса (1969), Генриха Алтуняна (1969), Владлена Павленкова (1970), Иосифа Менделевича на Ленинградском «самолётном» процессе (1970), Надежды Емелькиной (1971), Петра Старчика (1972).

Владимир Яковлевич Швейский (1919–1982), Москва; защитник Александра Добровольского на «процессе четырёх» (1968), Бориса Талантова (1969), Якова Сусленского (1970), Андрея Амальрика (дважды — в 1970–1971 и 1973), Владимира Буковского (1972), В. Г. Попова (1972), Виктора Красина (1973), Мустафы Джемилева (дважды — 1975–1976, 1979), не допущен к защите Виктора Некипелова (1980), защитник Алексея Мясникова (1981), Татьяны Осиповой (1980–1981), Ивана Ковалёва (1981–1982), В. Д. Кувакина (1981); подписал вместе с Софьей Калистратовой, Диной Каминской и Семёном Арией письмо в МГКА (в 1968 году) в защиту Бориса Золотухина, лишённого права на профессию за позицию защиты Александра Гинзбурга в «процессе четырёх» в 1967 году.

Елена Анисимовна Резникова (1923 — середина 1990-х), Москва, защитник на процессе семи активистов крымскотатарского национального движения (Ташкент, 1968), Юрия Шихановича (1973), М. Х. Нашпица (1975), оказывала юридическую помощь Сергею Ковалёву (1976–1979); защитник Иосифа Бегуна (1977), Феликса Сереброва (1977), С. Б. Павленковой (1977), В. П. Хайло и М. Хайло (1978), Александра Гинзбурга (1978), Александра Огородникова (1979), Александра Лавута (1980), Леонарда Терновского (1980), Феликса Сереброва на предварительной стадии (1981), Софьи Калистратовой по возбуждённому против неё делу (1982), В. Н. Чернецкого (1982–1983), Елены Боннер (1984).

Юрий Борисович Поздеев (1930–1994), Москва, защитник на процессе семи активистов крымскотатарского национального движения (Ташкент, 1968), Ильи Бурмистровича (1968–1969), Константина Бабицкого по делу «демонстрации семерых» (1968), Мустафы Джемилева на кассационных слушаниях дела в Верховном суде Узбекской ССР (1970), С. М. Пономарёва (1970), О. Ю. Иофе (1970), Николая Плахотнюка (1982); запрет МГКА на защиту Вячеслава Игрунова (1975), Павла Башкирова (1976).

Леонид Максимович Попов, Москва, защитник на процессе семи активистов крымскотатарского национального движения (Ташкент, 1968), на процессе 5 активистов крымскотатарского национального движения (Ташкент, 1969), Б. Цитленка (1975), Мальвы Ланды (1977), Глеба Якунина (1980), Льва Регельсона (1980).

Владимир Борисович Ромм (1934), Москва, защитник на процессе семи активистов крымскотатарского национального движения (Ташкент, 1968), Ю. Л. Гендлера (1968), Ивана Сокульского (1970), Святослава Караванского (1970). Эмигрировал.

Лев Абрамович Юдович (1926), Москва, защитник Кронида Любарского (1972), Петра Якира (1973), принимал участие в кассационных слушаниях по делу Габриэля Суперфина (1974), защитник Сергея Григорьянца (1975), Андрея Твердохлебова (1975–1976). Эмигрировал (1977), проживает в Германии.

Давид Маркович Аксельбант (? – конец 1990?), Москва, защитник М. Ш. Штерна (1974), Владимира Слепака (1978), Валерия Абрамкина (1980), Глеба Павловского (1982), В. И. Гринёва (1982), М. Г. Середы (1984), Е. Л. Медведковой (1984), В. И. Бродского (1984), Феликса Светова (1986).

Роман Моисеевич Бейзеров (1916–2007), Москва, защитник Юрия Гримма (1980), Владимира Гершуни (1983), В. К. Новосельцева (1983).

Александр Григорьевич Поляк (? – не позднее 2004?), Москва, защитник Виталия Помазова (1971, кассационные слушания), Вячеслава Бахмина (1980–1981), Юрия Шихановича (1984).

Лурье Юрий Иосифович (1920), Петербург, защитник Валерия Ронкина (1965), Эдуарда Кузнецова на Ленинградском «самолётном» процессе (1970), Г. З. Шура на кишинёвском «околосамолётном» процессе (1971), эмигрировал (1973), проживает в Виннипеге, Канада.

Рожанский Абрам Исаакович (1913–2000), Петербург, защитник А. Шпильберга на рижском «процессе четырёх» (1971), Иосифа Мешенера (1970), Сергея Ковалёва (1975). Эмигрировал в Израиль (1976).

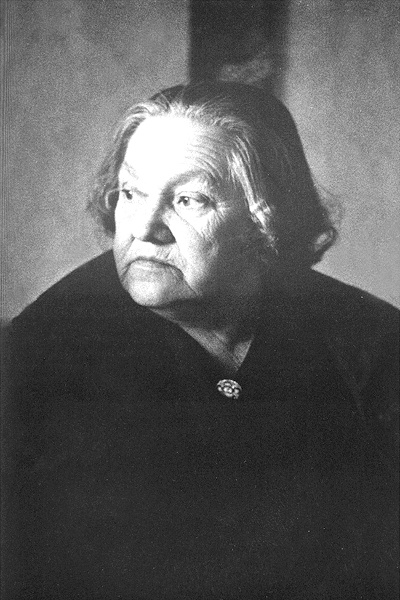

Неля Яковлевна Немиринская (1930–2012), Луганск, защитник Виктора Хаустова (1971 – его второе дело), буддиста Бидии Дандарона (1972), Ивана Худенко (1973), Виктора Некипелова (1974), Николая Руденко в кассационной инстанции (1977), Иосифа Зисельса (дважды, в 1979 и 1985), братьев Вадима и Игоря Крейниных (1985–1986); защищала многих баптистов-«инициативников», среди них Валентина Наприенко, Александру и Алексея Козорезовых, а также многих «отказников», среди них Иосифа Бегуна, Валерия Пыльникова, Александра Фельдмана, Л. Д. Ройтбурда.

[1] Демонстрантов было восемь, но в милицейской машине, увозившей их с площади, они уговорили Татьяну Баеву сказать, что она была на Лобном месте случайно, участия в демонстрации не принимала, и что её задержали по ошибке.