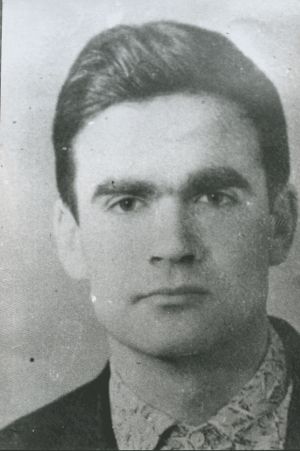

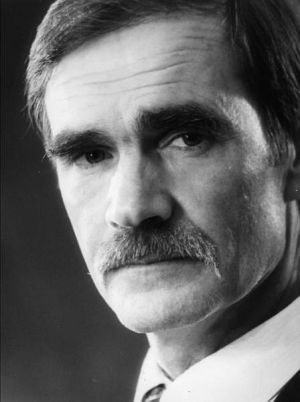

Василий ЛЕСОВОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

Примечание. Уважаемые читатели, представляю исправленный и дополненный текст своих Воспоминаний. Особенно значительными были исправления и дополнения в связи с рассекречиванием Службой безопасности Украины документов, касающихся дела «Блок». Выражаю благодарность Василию Овсиенко за внимательную вычитку текста. Что касается его содержания, то полная ответственность лежит на мне. 8 августа 2010 года. – В. Лесовой.

Содержание

Глава І. Начало пути.

1. Земля.

2. История.

Глава ІІ. Руина быта. Обрывки традиции.

1. Руина. Судьба братьев и сестёр.

2. Рассказы, мифы, обычаи, религиозность.

Глава ІІІ. Школа.

1. Безрадичская школа.

2. Великодмитровская школа.

Глава IV. Университет.

1. Начало учёбы. Быт. «Буза».

2. Преподавание. Самоопределение.

Глава V. Тернопольский мединститут.

Глава VI. Аспирантура. Институт философии.

1. Аспирантура.

2. Преподавание в КГУ. Институт философии.

Глава VII. Распространение самиздата. Выход из «подполья».

1. Размножение и распространение самиздата.

2. Аресты 72-го. Выход из «подполья».

Глава VIII. Следствие.

1. Следствие.

2. Идеология и этика. Репрессивные технологии КГБ.

Глава IX. Лагеря и ссылка.

1. Мордовские лагеря.

2. Пермские лагеря.

3. Ссылка.

Глава Х. Обессиливание Левиафана.

1. Музей истории Киева.

2. Учительство.

3. Идеология «перестройки». Хельсинки-90.

Памяти моей матери посвящаю

Психоанализ предложил нам регрессивное движение к архаике, феноменология духа предлагает нам движение, в соответствии с которым каждая фигура обретает свой смысл не в том, что ей предшествует, а в том, что следует за ней: таким образом сознание вырывается из самого себя и устремляется вперёд, к будущему смыслу...

Поль Рикёр. Конфликт интерпретаций.

Глава І. Начало пути

1. Земля

Место. К югу от Киева Днепр сразу же отступает от высоких крутых склонов, образуя широкую низину. В ней разбросаны сёла, словно выпали из мешка странствующего дьяка, добиравшегося до Киева: Мрыги, Конча-Заспа, Козин, Пятихатки, Таценки, Украинка. Когда вы движетесь на юг по «новой» из двух асфальтовых дорог в направлении Обухова, то возле Новых Безрадичей крутые склоны правого берега Днепра исчезают с горизонта: здесь низовье образует рукав — широкое ложе теперь совсем узенькой речки Стугны. Высокие крутые склоны Днепра резко поворачивают на запад в селе Новые Безрадичи: этот поворот, высокий и крутой, — место, с которого открывается простор днепровской низины. Этим простором я любовался в свои юношеские годы, а после возвращения из ссылки мы (я с женой) поднялись на эту вершину — в небе на этот раз маревом плыли высоковольтные мачты Трипольской ГЭС. Когда мне впервые сказали, что в этом месте Ющенко построил себе дачу, то сначала я подумал, что он умудрился примостить её на склоне, чтобы открывался простор. Увидев её внизу, под склоном, был разочарован. Хотя как её прилепишь на крутом склоне?

Под этим высоким поворотом, со стороны Ново-Безрадичской дороги, была усадьба родителей моей матери — моего деда Мирона Ткаченко и бабы Параски (в селе её называли «баба Пелехачка»). Имела ткацкий станок, довольно много, как на то время, земли, не только поле, но и луг недалеко от усадьбы, под болотом. Усадьбы Ткаченко (братьев моего деда Мирона) были расположены рядом, тут же на углу под горой.

Знаю, что баба Параска родом из села Подгорцы: когда в 1987 г. я устроился работать учителем в Великодмитровскую среднюю школу, которую в своё время и окончил, то оказалось, что хата, которую мы с женой купили в Подгорцах, расположена вплотную ко двору, где когда-то прошла юность моей бабушки.

У Параски и Мирона была большая семья: четыре дочери (Федора, Василина, Приська и Елена) и два сына — Тимофей и Пётр. Сыновья были призваны в армию на Первую мировую войну, оба вернулись ранеными. Жену Тимофея Марусю преследовало несчастье (память об этом сохранялась в нашей семье). Как только семья укладывалась спать, в хате начинали раздаваться посвисты и щелчки кнута: что-то выгоняло Марусю из хаты. Они поменяли хату, но свист кнута перешёл вместе с Марусей в новый дом. Такие истории о действии таинственных сил, в частности, домовых, оставались ещё живой составляющей сельской этнокультуры в послевоенные годы. Издавна они давали толчок воображению и мысли, что за видимой, внешней реальностью скрывается иная, невидимая.

Семье бабы Параски не везло. Рано умер дед Мирон и оба его сына, и всё хозяйство держалось только на трудолюбии и энергии бабы Пелехачки. После смерти мужа она сумела его не только удержать, но и улучшить. Моя мать, по метрике Евфросиния (а звали её Приськой), наверное, от своей матери унаследовала ту энергию и настойчивость, которую проявила в борьбе за выживание своих детей.

Моё детство и юность прошли в Тарасовке — хуторе села Старые Безрадичи. Недалеко от Тарасовки, в сторону соседнего села Нещеров, небольшое поле полого поднимается к вершине, которую называли Белыми холмами. Теперь и поле, и холмы покрыты сосновым лесом, который мы, школьники послевоенных лет, только сажали. Во времена моего детства на Белых холмах не было деревьев: на них мы брали белый песок, чтобы украшать им могилы. С этих холмов в ясную погоду вдали над днепровской низиной проступал силуэт Лаврской колокольни. Белые холмы в моей жизни значат важный момент самоопределения. Будучи на последнем курсе университета, на этих холмах я принял решение, которое завершало колебания: тем я «утвердил» свой выбор между добром и злом. Конкретно это означало для меня защиту украинской культурной самобытности против её уничтожения. Этот ритуал «утверждения» нужен был как знак определённости, как обретение важного ориентира для мысли и действия. Думаю, этим романтическим жестом я пытался уверить самого себя, что мой выбор окончателен. Позже я это выразил так:

Змиритися з приниженням народу,

забути всі духовні заповіти,

це означає також дати згоду

на смерть твою, Вкраїно-дивоквіте.

Не знехтуй покликом сумління: як зумієш

втішатися і сонцем і землею,

коли байдужістю своєю дати смієш

із того квіту вирвати лілею.

Не могу с уверенностью сказать, насколько я тогда понимал простоту обычного противопоставления добра и зла и трудности, связанные с разгадыванием масок зла. По крайней мере, понимал сложность, связанную с выбором средств в борьбе со злом. И то, что среди этих средств большим искушением является оправдание «дружбы» со злом ради его преодоления. Замысел «перехитрить» зло нередко делает человека частью зла. Возможен и более широкий взгляд: сколько добрых начинаний, добрых идей и лозунгов было обесценено или обращено во зло теми, кто вливался в движение и толковал идеи и лозунги. Пролито немало крови также во имя Бога, в том числе христианского, с его заповедью «не убий». Размышления в этом направлении склонили меня к выводу, что особое внимание нужно обращать на то, как личности и коллективы людей в конкретной ситуации истолковывают и используют изобретения, идеи, лозунги, теории. Такой подход я позже назвал термином «контекстуализм».

* * *

Начало пути. Стугна — река моего детства: весной и иногда даже поздней осенью она выходила из берегов и широко разливалась; слово «половодье» и сегодня отзывается в моей памяти шумом её весенних вод. Возле этой узенькой летописной реки и приютилась Тарасовка. В ней было только две улицы. Они бежали в узком пространстве между Стугной, с её низким болотистым берегом, и дубравой, расположенной на ступенчатых террасах, которые поднимались на юг, в сторону Обухова. А село Старые Безрадичи (как и Новые) ютилось у крутых склонов, которые, повернув от Днепра на запад, тянулись над бассейном Стугны. Часть хат разбросана внизу на берегах, другие — на склонах и пологих холмах. Эти глинистые склоны и холмы, поросшие дерезой, с их пропастями, привлекали нас, школьников: мы представляли, что они скрывают какие-то тайны. Этот уголок земли на правом берегу Днепра возле Киева и вправду имеет долгую память: Триполье, Подгорцы, Стугна и даже Старые Безрадичи (со своим городищем) известны каждому историку Украины. Это, конечно, не единственное место в Украине, которое имеет долгую память. В мире же многие земли имеют значительно более долгую. Но эта земля между Стугной и Днепром говорила со мной с детства: её слово было первым.

Это и есть место, которое означает начало Пути. Пути, в который сельские девушки и юноши отправлялись с «рушником». Рушник, воспетый моим земляком-поэтом, не только символизирует дорогу, а прежде всего причастность к культурной традиции — тому самому ценному дару, который мы можем принять от предыдущих поколений. Впечатления детства — это для нас «перстень юности», «свеча белая», что будет гореть «на дне ночей». Их нельзя воссоздать в их первоначальном смысле: они манят нас своей игрой, призывая разгадывать их скрытые смыслы. Они брошены нам в душу как тема для импровизаций.

Ти мій забутий сон, моє видіння,

відкритим світом перше милування,

забутих мрій чарівне колисання,

пречистих луків золоте світіння.

Жизнь человека напоминает поток, оставляющий следы-впечатления: они меняют угол зрения и цвет того луча, в свете которого мы видим свои прежние переживания. И это означает непрерывное переосмысление в потоке нашего опыта. И всё же игра смыслов в ранее пережитом сохраняет для нас свою прелесть. К тому же их призыв склоняет к выбору и делает жизнь динамичной. Это даёт ключ для понимания этих воспоминаний: они не исповедальные, «регрессивные» (если воспользоваться термином Поля Рикёра). Они не нацелены на то, чтобы за вспышками прозрений, озарений или идеализаций открыть скрытые желания. Как «настоящую» реальность. Скорее наоборот, в наших прошлых впечатлениях и переживаниях для нас дороги намёки на смысл, которые мы можем подхватить и артикулировать в некоторой смысловой перспективе.

Следует также сказать об отношении к прошлому под углом зрения его неоднородности. Поскольку в этих воспоминаниях имперская и коммунистическая идеология и соответствующая политическая система преимущественно являются объектом негативной оценки и осуждения, то не хотел бы, чтобы это склоняло к недооценке тех элементов или практик, которые и в нашем современном осмыслении заслуживают положительной оценки. Ведь эта часть опыта может быть использована в современном культурном и государственном строительстве. При наличии соответствующей воли. Как эти элементы сосуществовали или были связаны с тогдашней идеологией и политической практикой — другой вопрос.

* * *

Земли лесостепи далеко не так плодородны, как чернозёмные степи, всё шире раскинувшиеся к югу от Обухова. Почвы лесостепи разнообразны — местами песчаные и, следовательно, бедные. В обширном бассейне Днепра это преимущественно песчаные наносы, часто по соседству с болотистыми низинами, покрытыми кое-где слоем торфа. Тарасовка как раз и расположена на таком песчаном склоне, который от берегов над Стугной постепенно поднимается на юг, переходя около Обухова в песчаное поле. Поэтому огороды на Верхней улице преимущественно песчаные, бедные. Они требуют удобрения и полива. На нижней улице Тарасовки низинная часть огородов, которая постепенно переходила в болото над Стугной, называлась «берегами». Почвы в конце огородов, в берегах, были плодороднее. Берега — для меня не только низинная земля, а утренние туманы и искрящиеся росы на лугах, вечерние хоры лягушек, дуновение влажного ветра, насыщенного запахом трав, огурцов и свекольной ботвы.

Весной из Тарасовки в семилетнюю школу в Старых Безрадичах нельзя было добраться напрямик, через кладку: нужно было идти через мост — той старой, «верхней» киевской дорогой, заасфальтированной только в середине 90-х годов. В годы моего детства эта дорога лишь на небольших расстояниях была вымощена серым камнем. Образ «битого» шляха, ведущего в большой мир, в моей памяти соединён с этим серым камнем. Битый шлях в моём воображении (да и в украинском фольклоре тоже) — путь в мир, полный опасностей.

На холмах и крутых склонах, к которым лепились Новые и Старые Безрадичи, издавна были расположены кладбища. На своём пути в школу мы проходили мимо холма, на котором было бывшее кладбище в Старых Безрадичах: часть его обвалилась; на скале, зависшей над дорогой, белел череп на жёлтом фоне глины. Как знак, напоминавший о поколениях, ходивших этими путями. Мне казалось, что я слышал их шаги и гомон: «припади ухом к земле — идут». Дальше на запад над ложем Стугны в этой гряде холмов выделялся один, отделённый от других, с почти отвесными склонами — Безрадичское городище. Городище — знак сопротивления: встав на его «валах», мы «видели», как оттуда, с юга, мчатся татарские кони, «слышали» их ржание и возгласы защитников городища.

* * *

Глина. Глинистые холмы и склоны манили нас, школьников, и некоторые из нас, среди которых был и автор этих воспоминаний, вместо того, чтобы в конце весны в тёплые дни сидеть в школе, обследовали жёлтые глинистые провалы и пещеры. Метафора глины, символ глины и вся изменчивость смыслов этого символа накладывалась потом на эти мои первые впечатления. Символ глины в самых разнообразных смысловых оттенках — в том числе и в понимании Св. Августина, который в «Исповеди» говорит о «глине моего существа» — является одним из важных в европейской культурной традиции. Он нашёл своё художественное осмысление также в украинской поэзии (Тычина, Драч). Ощущение сырости, аморфности глины в самом себе и в своём окружении стало источником моей высокой оценки формы: высказывание Бердяева об оформленности западного человека и аморфности русской души (как следствие «необъятных просторов») напомнило мне об источниках моего раннего, ещё только подсознательного, противостояния этой неопределённости и аморфности. Сломленность людей, их искалеченность (физическая, а особенно духовная), безволие — я стал мыслить сквозь метафору глины.

Это разветвлённая тема средиземноморско-европейской философской традиции, которую обозначают парами противопоставлений: материя-форма, возможность-действие. С одной стороны, бесформенная пассивная материя как ничто, как только возможность бытия, с другой — активная форма. Бог как источник всех смыслов-форм и человеческое действие как источник смысла. В теологической версии бесконечная и неопределённая духовная субстанция, частицу которой мы несём в себе как дар нашего Творца, — это ещё только способность «услышать» слово Божье как источник смысла. Дар Божий или благодать Божья двойственны — как наша способность к осмысленной жизни и как Слово — путь к смыслу. Это Слово называют Законом Божьим, как прообраз любого закона, созданного людьми. Оба компонента — дар как способность (как возможность духовной жизни) и дар как Слово или Закон (без которого способность остаётся чем-то неопределённым) — равно важны. Это указывает на то, что в известном различении благодати и закона, заложенном в украинской интеллектуальной традиции Иларионом (несмотря на возможные разночтения этого различения), основное направление моего философского «стиля» заключается в смещении акцента на оформление личной и общественной жизни, на институты, в том числе на Закон. Хотя дух (или софийность) должен питать закон, но без закона, без воплощения в земных формах жизни дух бездеятелен.

Культура как совокупность институтов, формирующих человека, и смыслотворческое действие и воля как источник всех форм и переоформлений — это акцент скорее на действии и на творчестве в противовес только возможности. Ибо благодать часто понимают как только неопределённую в своих бесконечных атрибутах духовную субстанцию. По крайней мере, это смещение акцента на действие безопасно, пока не появляется угроза в виде бездумного активизма. Или же другая угроза: когда материал, который «оформляют», мыслят как безмолвный, а разум — как формотворческий фактор, как источник всех смыслов.

Только что очерченной теологической версии соответствует светская. Человек обладает природным «даром», способностью усваивать язык (и, следовательно, смысл), а шире — культуру. С другой же стороны, человек, в соответствии со своей природой (как неполноценное «животное»), нуждается в ценности — то есть в правиле, законе. «Дар» природы в этой светской версии остаётся только способностью, возможностью стать человеком. Эта возможность осуществляется путём усвоения другого дара — культурной традиции как чего-то переданного нам. Однако любая «материя» не является полностью пассивной: она имеет свои источники активности и свою «память». Поэтому любое «оформление» является лишь «переоформлением». Если вместо слова «оформление» (как слишком механического) говорить об осмыслении и переосмыслении, то намёк на память указывает на внимание к тому смыслу, который содержит в себе традиция. Не «услышав», что она говорит, мы обедняем ресурсы нашего творчества — в том числе в появлении новых смыслов и ценностей. Одним словом, «глина», как символ материи, не является абсолютно безмолвной.

Наверное, моё юношеское впечатление от неопределённости, аморфности можно понять, только принимая во внимание тогдашнюю духовную ситуацию украинской жизни. Имею в виду тот факт, что фрагменты традиции, которые содержала общественная среда, не были включены в новое смыслотворческое действие, чтобы стать основой тех общественных ценностей, которые были бы способны противостоять наступлению абсурда и хаоса. Потом у Б.-И. Антонича я нашёл созвучие с этим впечатлением: «Задума — не задума, смуток і не смуток. Це на країні цій трагічна папілома». Антонич здесь лишь подхватил начатую Шевченко тему сна и будущего пробуждения ограбленных. Ограбленных прежде всего культурно и духовно: позволив себя обокрасть в своей покорности, в своей неспособности защитить себя действием, пробудившиеся проявляют своё пробуждение в гневе и бунте.

* * *

Дубрава. В Тарасовке в годы моего детства (как и теперь) было две улицы: одну звали «Верхней», другую «Нижней». Уже во время моего пребывания в лагерях одну из них назвали «имени Тараса Шевченко», другую — «имени Александра Пушкина», для укрепления дружбы народов. Улицы с двумя рядами хат по обе стороны, крытых в послевоенные годы преимущественно соломой, в основном сделанных «в закидку» (разве что сени кое-где были сделаны «в сруб»). Дворы возле хат поросшие спорышом, подорожником и травой, огороженные плетнём, жердями, изредка дощатым забором. Перед домом цветы — «виргинии» (георгины), космеи, пионы, любисток. Вокруг хат сады — вишни, сливы, груши, яблони. За дворами и садами — огороды (после войны каждому хозяину, работавшему в колхозе, полагалось иметь 60 соток).

Огороды Верхней улицы заканчивались почти у рва, отделявшего дубраву от огородов. Тропинка от нашей хаты, бежавшая посреди огорода, вела через ров в дубраву. Дубрава — содружество дубов, сосен, груш, берёз, орешника, боярышника, «байбориса» — во времена моей юности была частью моего мироощущения. Ранней весной наступал день, когда доносился еле слышный ветерок оживших ветвей, и душа в ответ отзывалась пробуждением надежд:

Дібровонько, знов чується твій поклик,

передвесняні шепоти-зітхання,

гілок до гілок перший дружній доторк,

забутих мрій таємне оживання.

Между тем осенний суровый, даже угрюмый шум деревьев приземлял мысли и мечты: как всему живому, хотелось и себе найти уют и тепло в каком-то укрытии. Другие настроения навевал бор: бором называли сосновый лес между Новыми Безрадичами (хутором Пески) и Козином — он и сегодня широкой полосой тянется в сторону Подгорцев. Меня восхищал образ сломанных сосен в известной поэзии Яна Райниса (перевод Дмытра Павлычко), но тот мотив, который мне навевал бор, — не гордое противостояние, а дыхание вечности:

Твій шум, твій сум, стоїчний, споконвічний,

гук пралісу, віків незмірна велич,

в них приспіву звучить мотив трагічний

над гамором щоденним міст і селищ.

От дома через огород я выходил на лесные тропы, по которым в свои студенческие годы отправлялся в свои одинокие путешествия-раздумья (зимой — на лыжах). Эти путешествия стали одним из источников мотива одиночества. Одиночество — это спасение от усталости, источником которой является человеческий мир. До сих пор каждый украинский интеллигент, осознававший зависимость бытия народа от своего собственного выбора, сопротивлялся и сопротивляется тому нависшему «не быть». От этого никуда не деться: ибо «горстка нас. Малюсенькая щепотка». Теперь, правда, уже и не горстка, но меньшинство среди всей массы интеллигенции (которая всё ещё «не определилась»). Которой не хватает позиции и воли. Часто душа ищет спасения в том, чтобы отвернуться от этого непрекращающегося сопротивления, от этого противостояния. Отвернуться хоть на какое-то время, чтобы слышать только шум деревьев и дыхание вечности. Одиночество — хорошее лекарство, но временное.

* * *

Лес для меня, сельского парня, был также местом труда. В течение некоторого времени здесь разрешали пасти коров. Было нелегко стеречь их между деревьями, чтобы какая-нибудь не отбилась от стада и не забралась в чей-то огород. Стадо, по принятому обычаю, пасли по очереди двое пастухов. После войны в Тарасовке было два таких стада. В Тарасовке, как и в других сёлах в послевоенные годы, ещё в течение некоторого времени традиционно сохранялись общественные угодья (берега над Стугной, выгоны), где можно было пасти стадо. Потом (в 60-е годы) политика заключалась в том, чтобы отобрать у людей эти куски земли. Этот абсурд довели до того, что люди брали корову на привязь и крутились с ней по межам.

Лес был местом добычи дров. Жители Тарасовки, чаще всего женщины, прихватив грабли и рядна, шли в лес, чтобы сгребать сосновые «шпильки». Или же шли с корзинами и мешками собирать сосновые шишки. Другой способ: брали длинные жерди с прикреплёнными металлическими крючками на верхушке (эти жерди называли «ключками»), ломали сухие ветки и, связав их верёвкой, несли домой. С самых ранних моих детских лет и до окончания средней школы я был свидетелем затаённой войны между лесником, который почему-то запрещал ломать ветки, а то и сгребать хвою, и женщинами, которые упорно не соглашались сидеть зимой в холодной хате. Но самым тяжким преступлением, за которое полагалось платить большой штраф, была срезка деревьев — хотя бы даже сухих. Делали это мужчины: срезали иногда и засветло, переносили же в вечерние или утренние сумерки, а то и ночью. Лесник мог производить обыски и, если обнаруживал кражу, мог налагать штрафы.

Ещё до войны в Тарасовке произошла трагическая история во время одного из таких обысков у моего дяди Антона. Деталей её я не знаю, поскольку потом об этом никто не говорил. В нашей семье говорили об этом неохотно: мол, дядя в каком-то разговоре с лесником, видимо, в ответ на какие-то его угрозы, сказал, что если тот осмелится к нему прийти с обыском, то не выйдет из его двора. Но тот пренебрёг этим предостережением, и действительно не вышел — был вынесен мёртвым. Дядя Антон после этого где-то скрывался, позже явился «с повинной», был осуждён на много лет заключения. Никто в селе и нашей семье не оправдывал этот поступок дяди Антона. Но очень вероятно, что дядя, которому было присуще выраженное чувство собственного достоинства, хотел чувствовать себя хозяином в своём доме. Поскольку, как мне передали, он предупредил лесника, то это событие в моём воображении имеет признаки трагедии: в моём современном осмыслении оно приобрело символическое значение. Оно — последняя и отчаянная попытка Хозяина защитить последний остров своей независимости — свой дом. Это потом склонило меня подписать своё «Письмо к депутатам» псевдонимом «Антон Коваль». Но от внука дяди Антона я, уже после публикации этой главы, услышал уточнение моего рассказа. Из него следует, что лесник, которого дядя не допускал проводить обыск, ударил его в грудь, и тот упал. В ответ и в гневе от своего унижения дядя схватил топор и ударил его. В таком случае имеем то, что на юридическом языке означает превышение мер защиты себя и своего жилища от незаконного проникновения в него. И это действительно так: тогда никаких законных оснований для проведения обыска в сельской хате и дворе не предъявлялось.

Как и другие дети, я носил из леса шишки и хвою. Последний раз наносил этой хвои на всю зиму для матери, которая осталась одна. Это уже после окончания университета, когда был преподавателем философии в Тернопольском медицинском институте. Но где-то лет с двенадцати-тринадцати вынужден был добывать дрова тем, что залезал высоко на деревья с «ножовкой» (небольшой пилой) за поясом и срезал сухие ветки. Женщины и дети напрочь выскребали сухие ветки, опадавшие на землю, обламывали также длинными «ключками» и те, которые можно было достать на деревьях. Лезть нужно было высоко. Это было рискованно: коварными были сухие сучья, подгнившие внутри, а также сосны с их скользкой, слюдоподобной корой.

Потом, имея дело с распространением самиздата и рискуя потерять возможность заниматься интеллектуальным и преподавательским трудом (и подвергнуть свою больную мать непосильным тревогам), я в воображении возвращался к этим своим упражнениям на высоте. Этой готовности к риску части моего поколения («шестидесятников») был созвучен образ альпиниста в известной песне Владимира Высоцкого. Высота, на которой я держусь каким-то чудом, ценой сверхусилия, стала для меня повторяющимся сновидением в мои аспирантские годы (до времени заключения). В этом сне я держался руками за карниз высотного дома на Майдане Незалежности (расположенного почему-то напротив ступеней, ведущих к Октябрьскому дворцу): мои ноги вверху, голова между руками, которыми я держусь за карниз, с высоты 10–15-этажного дома я вижу внизу серую брусчатку.

* * *

К востоку от Тарасовки, немного ниже по течению Стугны, было расположено болото, которое называли «Гощев». Оно осталось во мне картинкой животворного брожения соков земли и трав — брожения, которое «життя праформи творить». В основном дети накануне Троицы вырывали в Гощеве, по колено в воде, из илистого дна, стебли «татарского зелья» (так в сёлах под Киевом называли аир — иначе, «царь-зелье», как его называют в некоторых степных сёлах).

Во дворе возле нашей хаты росли две большие раскидистые груши-дички. Деревья, кусты и цветы качали нашу хату в своих зелёных ладонях, как птичье гнездо. В этой зелёной роскоши прошли мои годы до окончания средней школы.

Моя «малая родина», если говорить о природе, — это не столько Киевщина (потому что её границы скорее формальны), сколько лесостепь: её разнообразие — холмы, овраги, провалы, берега, луга, болота, наносы песка, поля, дубравы, боры. Мне кажется (точнее, хотелось бы, чтобы так было), природа как-то причастна к моему образу мышления, которому я, на последних курсах университета, начал отдавать предпочтение. Имею в виду свою симпатию к аналитической философии: ценность различений, уточнений, смысловых нюансов, контекстов — в противовес общему, общей идее или метафоре.

Основная часть моих попыток (скорее попыток, чем достижений), была нацелена на возведение строения, хорошо привязанного к земле. Чтобы двигаться вверх, строя ступеньку за ступенькой, а не мгновенным вознесением на вершину. На самом же деле метафорический и аналитический стиль в философии скорее дополняют друг друга. Пусть иногда путём конкуренции и взаимной критики. Речь идёт о соотношении между истинами, которые способен открывать только разум, и теми, что доступны лишь чувству, «сердцу» (Блез Паскаль). Первые античные философы писали свои трактаты в поэтическом стиле. Это правда, что эти стили нелегко совместить в одном тексте, потому что тогда происходит «смешение стилей», по выражению Евгения Сверстюка. В степях, куда так влечёт мою жену Веру (она родом из Кагарлыка — тоже Киевщина), должны рождаться поэты, последователи платоновского идеализма или теологи. Там небо слишком близко, оно забирает: ещё мгновение — и ты летишь.

Годы моего детства — детства того поколения, которое ушло в «широкий мир» из села, — имели свои счастливые преимущества: природа, воля, шумные детские игры на выгоне, купание в Стугне (в ней однажды чуть не утонул, спас один из сельских мальчишек), ещё живые обычаи народа с очарованием мифов и легенд. Но сквозь это буйство зелени, сквозь разнообразие лесостепи и поэзию обычаев прокладывало себе дорогу время — история украинского народа.

2. История

Когда от описания природы переходишь к намерению отдёрнуть занавес перед картинами истории, рука не решается. Слишком резкий контраст, известный не только из стихов Шевченко. Он стал будто проклятием — вековые страдания народа среди роскоши природы, на этой плодородной земле. Каждому, кто пытался или пытается осмыслить украинскую историю, это — наболевшая тема. Горько осознавать, что народ на протяжении столетий так и не смог воспользоваться своим преимуществом — преимуществом, которое требует, казалось бы, совсем немного: стать хозяином в собственном доме. Но для этого народ должен усвоить понимание себя как субъекта истории, выработать (через свою культурную элиту) основу для своего единства, понять, что его жизненный мир (культурная самобытность) это не просто прихоть поэтов, а основа его способности быть самим собой. И сегодня он в подавляющем своём большинстве ещё не понял этих простых истин — истин, которые другие европейские народы усвоили в XVIII–XIX вв.

История для украинского народа — нечто, что врывалось в жизнь людей как стихия, как посторонняя и чужая сила. Можно, конечно, указывать на периоды созидания истории, возведения здания, которое обозначало культурное пространство: когда люди способны были и строить, и защищать свой «дом бытия». Достаточно хотя бы вспомнить Петра Могилу и его академию или культурный ренессанс первой четверти XX в. Но преимущественно, и в течение нескольких последних столетий, украинская история — это натиск чужих событий и сил, которые рассекали любую преемственность, любое строительство. Никак не могло появиться пространство, обозначенное ценностями, когда слово «ценность» (укр. "вартість"), вопреки его ближайшей этимологии, следовало бы понимать как родственное слову «стража» (укр. "варта") — с теми символами, что означают культурную идентичность, с оберегами, что защищают народ от размывания, от исчезновения. Без таких оберегов народ становится глиной, которую месит история, вылепливая чудовищ и призраков. На ветрах, которые гонят людей в безвестность, одурманенных, бездомных и безликих. И слышны лишь насилие и проклятия.

Всё же в этом отношении история украинского народа не является исключением. Список трагедий других этносов был бы слишком длинным. Но жалобы на историю и обвинения посторонней силы не означают новой перспективы — выхода из заколдованного круга. Здесь бессильно и отсечение истории, которую «нельзя читать без брома» (ибо забвение не лекарство), и постоянное возвращение к боли как конечной остановке. Только обретение новой жизненной перспективы в принятии и почитании духовных ценностей, которые стали бы составляющей национального самосознания, делает прошлое источником современного смысла. Хотя никак не оправдывает ужасов прошлого.

Пока народ не чувствует силы осуществлять исторические выборы, зависящие от него самого, пока он не наполнил смыслом своё современное существование, он будет возвращаться в прошлое как в нечто самодостаточное в его безысходности. Потому что это прошлое живёт в настоящем. И сегодня бытию некоторых малых этносов, даже хорошо сплочённых на основе общей культуры, может угрожать смертельная опасность от более сильных чужаков (чеченцы только первый, но не единственный пример). Но украинцы не являются малым народом, который не мог бы себя защитить. Более того, они, как и другие народы, подвергшиеся в прошлом физическому геноциду и культурной ассимиляции, могли бы стать влиятельной силой в международных отношениях в защите этносов, находящихся под угрозой. И эта этическая перспектива придала бы определённый смысл пережитым в прошлом трагедиям. Могла бы, если бы вопрос сохранения культурной идентичности (а в определённой мере, даже физического выживания) не стоял и сегодня перед украинцами. Они и сегодня всё ещё на распутье: возрождать и сохранять им культурную идентичность, или, может, лучше исчезнуть, раз уж так распорядилась история.

* * *

Коллективизация. «Коллективизация» (отъём земли у крестьян государством) привела к тому, что лучшие полевые земли у людей забрали. По рассказам, в 1924-м году семья Лесовых — мой дед Пётр и четыре его сына (младший из них — мой отец Семён и его братья Мусий, Савва и Антон) поселились на хуторе Тарасовка. Следовательно, Лесовые до того не жили под лесом (может, когда-то жили в лесу или вблизи леса, но воспоминание об этом не сохранилось). Они переселились в Тарасовку из Старых Безрадичей. Мой отец и три его брата, мои дяди, перед коллективизацией имели какое-то количество гектаров полевых земель. Лесостепь, как свидетельствует само её название, кроме болот, лесов, возвышенностей и оврагов (с обрывами или провалами) состоит также из полей, которые большими или меньшими лоскутами вкраплены в её разнообразный рельеф. Братья, видимо, рассчитывали, что и впредь будут владеть этими полевыми землями — в дополнение к бедным, песчаным землям в Тарасовке, куда переселились. Ведь хорошее для жизни место: сухое, открытое, виден восток и запад солнца, возле леса... Мне, как и многим другим людям, нравится ощущать этот торжественный миг — встречать восход солнца и прощаться с ним. Во многих из нас живёт солнцепоклонник.

После переселения в Тарасовку мой отец со своими братьями построили свои хаты в ряд на нижней улице, но перед войной (в 1932 г.) наша хата сгорела. Пожар случился, когда мой дед Пётр остался с детьми дома, а отец и мать были на работе. Мать работала на «посадках» (полола «в лесничестве» молодые деревца), оттуда увидела пожар. Мать — испуганная тем, что в хате остались дети (дед Пётр должен был гнать коров на пастбище) — со всех ног бежала, наверное, километра два; не добежав до горящей хаты метров двести, упала без сознания.

Хату, в которой я родился, родители купили у тёти Василины (сестры матери), муж которой, дядя Григорий, работал в Киеве, когда они эту хату строили. В Киеве дядя доставал строительные материалы. И поэтому наша хата, как на то время, имела несколько лучший вид по сравнению с другими: была крыта жестью, имела фигурные наличники на окнах и дверях, окна были двустворчатые, их можно было открывать, двери между комнатами были также двустворчатые, фигурные. Пол же в хате был глиняный. Но мать была недовольна нашей новой хатой: она была сделана не так фундаментально, значительно холоднее, — в частности, и потому, что была крыта не соломой, а металлом. Потом нам, детям, с больной матерью пришлось натерпеться в этой хате от холода и от протекающей крыши. Было уже и так, что негде было спрятаться от капающей с потолка воды. Но это было уже тогда, когда отца не стало.

* * *

Мои родные. В самом полном своём составе (со всеми живыми на конец 1942 г.) наша семья насчитывала восьмерых: мать, записанная в свидетельстве Евфросинией (род. 1904 г.), отец, Лесовой Семён Петрович (1904 г. рожд.), четыре сына и две дочери. Братья: Пётр (1923 г. рожд.), Павел (1926 г. рожд.), Фёдор (1933 г. рожд.); сёстры: Галя (вероятно, 1939 г. рожд., умерла в 1944 г.), Люба (1942 г. рожд.). У матери было две сестры — старшая Федора и младшая Василина. Василина — с моим дядей Григорием и детьми (сыном Иваном и дочерью Олей) — переселилась в 1932 г. в Киев. Жила тётя Василина с детьми (дядя Григорий умер в 1936 г.) в мои студенческие и аспирантские времена на Печерске, на ул. Немировича-Данченко (бывшая Малошияновская). Сегодня на этом месте Киевский университет технологии и дизайна (бывший Институт лёгкой промышленности). Я ещё упомяну эту квартиру потом в связи с распространением самиздата. Не помню я своей бабушки по отцовской линии — жены деда Петра. Я перечислил здесь всё наше семейство, потому что дальше в тех или иных эпизодах буду вспоминать своих родных.

Жизненные судьбы моих родственников, собранные в пучок, в значительной мере освещают драматическую историю украинского крестьянства в XX в. Они дали мне реальные типы, которые облегчили возможность увидеть культурное строение сельского, а вместе с тем и украинского бытия. Моя мать, тётя Федора и моя двоюродная тётя Марина значат для меня Украину, недосягаемую ни для бывшей российской, ни для новой власти, — Украину самодостаточную в своей духовности, ладе и обычаях. Эта самодостаточность была аполитичной, а потому ограниченной. Но потенциально она содержала в себе силу, способную, при благоприятных обстоятельствах, стать основой политического движения — как это проявилось в 17–20-х годах. Погружённость в этнокультуру и в народное христианство — и отсюда этическая независимость и неуступчивость, опора на себя в борьбе за выживание — важнейшие признаки этого мира. Действительно, этот мир исчезал, уходили люди, которые несли его в себе. В брежневские времена в обществе стал преобладать новый тип человека. Человека, который ради материальных благ согласен был отказаться от любых этических установок — лишь бы пропихнуться как можно ближе к начальству, к «лакомству несчастному». Это несмотря на то, что уровень жизни стал выше. Мы свидетели, что этот процесс не только получил своё продолжение уже в независимой Украине, но и в какой-то мере даже углубился. Популярным стало слово «коррупция».

* * *

Как и другие крестьяне — после раздела помещичьих земель и узаконивания этого земельного передела, — мои дяди бросились хозяйствовать. Имея к тому же способности, они приобрели технику: ещё после войны я находил её остатки возле дома. Но моя память сохранила также поразительное зрелище этой техники, свезённой на колхозный двор в Тарасовке (в долине за Тарасовским кладбищем). На холме над этой долиной стояла ветряная мельница, мы иногда играли возле неё. Внизу же нашему взору открывалось зрелище этой техники, так и оставленной ржаветь под дождём: кладбище человеческих надежд.

Перечитывая и редактируя этот свой текст, задним числом замечу, что песчаный холм, на котором стояла мельница, сегодня полностью исчез. Его разобрали новые застройщики, преимущественно «дачники», для своих «коттеджей». Известно, что они в основном огораживаются высокими бетонными стенами и не склонны к общению с местными крестьянами. Это особенно бросается в глаза в сёлах вблизи Киева. Да и дети старожилов после войны в основном старались переселиться в Киев или другие города. Интенсивность этих переселений нарастала: опустение сёл в Украине — зримое явление. Политическая система не дала возможности крестьянам стать зажиточными фермерами на своих землях.

И всё же, наверное, вплоть до конца 40-х в частном пользовании дяди Саввы оставался «привод» — механизм, который позволял впрягать лошадей, чтобы вращать ось веялки или какого-то другого устройства. Я наблюдал, как лошади ходят по кругу перед сараем, а люди в сарае засыпают и отбирают провеянное зерно. Не припоминаю, чтобы кто-то объяснял, почему этот привод не был отобран. У дяди же Антона была маслобойня: огромное бревно с прессом для отжима зерна. Она находилась прямо в хате — в горнице, а на кухне стояла плита для прожаривания семян. Для детей выбивание масла было интересным событием: если семенами были семечки подсолнечника (а не рыжик или рапс), то обычай позволял детям, незаметно от взрослых, выхватывать с плиты прожаренные семена.

У дяди Антона сохранилась также кузница. Она так и оставалась у него до конца его трудовой жизни. Иногда мне удавалось видеть его за работой — как он вручную с помощью мехов раздувал горн. В младшие школьные годы я также занимался кузнечным ремеслом: в своём дворе под грушей клепал для девочек (моей сестрички и соседской девочки) игрушечные ножи, ухваты, серпы и кочерги... Война оставила после себя металл. Тело войны представало в моём воображении образом гигантского зелёного чудовища, похожего на ящерицу: оно разрушало всё на своём пути, оставляя металл, свой помёт.

Один из механизмов, которым владел дядя Антон, — ручная мельница. Не знаю, каковы были конструкции других ручных мельниц (думаю, что примерно такие же), но очень нелегко было крутить рукоятку, чтобы смолоть пусть даже два ковша зерна. На ней мне, ещё подростку, со своей больной матерью пришлось познать цену куска хлеба. Ещё в начале 50-х ветряные мельницы всё ещё стояли на холмах: одна в Тарасовке и, наверное, штуки три виднелись на севере, на горизонтах, если смотреть на них из низинного ложа Стугны. Взмахи их крыльев призывали к полёту за горизонты. Как некоторые духовно близкие мне люди-односельчане, я с грустью воспринял исчезновение ветряных мельниц на горизонтах: их разобрали на дрова. С такой же грустью люди воспринимали горизонты, с которых внезапно исчезли (в 30-е годы) купола Ново-Безрадичской церкви (её взорвали).

К ветряным мельницам люди шли, когда нужно было смолоть мешок или хотя бы полмешка; за это мельнику нужно было заплатить «мерку» (ковш или два муки). Чтобы смолоть небольшое количество зерна (а чаще зерна было немного), выручала ручная мельница. Ручная мельница относится к общим впечатлениям моего поколения. Лучше всего это выразил Симоненко (как и некоторые другие общие впечатления и переживания сельской молодёжи послевоенного поколения).

Как я запомнил из рассказов, существовала угроза «раскулачивания» для моего отца и его братьев. Выручил какой-то человек, который подбросил мысль, что эти четыре брата Лесовых, хозяйствуя вместе, тем самым положили начало первому сельскому кооперативу. Вполне вероятно, что эту полуправду мог и вправду кто-то использовать как пример тяготения трудового крестьянства к социалистическим способам хозяйствования. Всё же, как могу судить по рассказам моей матери, мой отец (в отличие от матери) сначала благосклонно отнёсся к идее колхозов. И когда был объявлен временный «отбой» в насильственной коллективизации (с этим связана публикация в «Правде» статьи Сталина «Головокружение от успехов»), именно мать притащила из колхоза телегу, а потом привела коня.

Только потом я узнал (из литературы) о кооперативном движении — том, что напугало большевиков. Такой социализм был реальной альтернативой большевистскому. Ленин почувствовал угрозу со стороны кооперативного движения, большевики бросились уничтожать кооперативы, которые начали печатать украинские книги, основывать кассы взаимопомощи и т. п. Но обман народа социалистической фразой стал основным идеологическим оружием. Всё же сначала эта демагогия не достигала желаемого: сопротивление коллективизации — подтверждение тому.

Может, мой отец и вправду испытал влияние того послереволюционного громадского социализма? Может, и так, но от притязаний и борьбы наших отцов, до нас, молодёжи послевоенного поколения, дошли только отголоски. Рассказывать о борьбе за независимую Украину, борьбе против военного коммунизма и сопротивлении коллективизации и раскулачиванию стало опасно. Настали не те времена. Ближайшую историю отсекли, она стала нереальной.

* * *

Мне не довелось выяснить, сколько человек подверглось «раскулачиванию» в селе Старые Безрадичи. Интереснее для меня были отзывы крестьян на это событие. Большинство жалели «раскулаченных» за их трудолюбие и хорошее отношение к людям. К таким, которые в литературе «социалистического реализма» олицетворяли тип «кулака», относились исключения. Имею в виду жадных, стремившихся безоглядно эксплуатировать других («батраков»). Но образ раскулаченных — этих продуктов «исторической необходимости», которые должны были понести кару за ход истории, — всё время возникал в моём воображении:

Корчуваті дуби, згорблені понад шляхом.

Земляки – ви куди? Етап за етапом.

Хіба не було чути свободи дзвону,

Щоб знову від Славути аж до Сибіру гноєм?

С «раскулачиванием» связано много трагических историй. Одну из них пересказала мне моя племянница Галя Лесовая, дочь брата Петра. Галя всю жизнь проработала медсестрой в Октябрьской больнице: с ней у меня много общего в способе мироощущения и миропонимания. Она теперь часто и подолгу живёт в Безрадичах, в своём родительском доме. Она мне помогла кое-что уточнить или добавить отдельные детали в этих воспоминаниях.

Вот эта история. Жуку Иоакиму, дедушке Галинки со стороны матери, принадлежала ветряная мельница и поле на Горе, местности в Старых Безрадичах. Когда же Иоакиму сказали, что его «раскулачили», он встал ночью и поджёг мельницу. Утром его жена Химка вышла на улицу и увидела, что горит их мельница:

— Иоаким, наша мельница горит.

— Пусть, Химка, горит, — услышала в ответ.

Возможно, в тот же день, а возможно, несколько дней спустя, Иоаким, пребывавший всё в том же состоянии отчаяния, пошёл поить коня и заодно принести воды в хату (колодец был в Четырках — название местности). Конь вернулся, ржёт, а Иоакима нет. Пришли к колодцу и увидели его утонувшим. Только прошлое знает истину — было это самоубийство или несчастный случай.

* * *

Война. Чтобы внести какой-то порядок в это повествование, обращусь к картинкам, за пределы которых моя память не досягает. Как я ни пытался извлечь из глубин памяти какие-либо впечатления до начала войны, от того остались разве что какие-то тени, неясные, похожие на сновидения. Не раз я пробовал для себя выяснить, является ли картина, в которой я (якобы маленьким мальчиком) иду в темноте и вижу на горизонте зарево пожара, воспоминанием или только сновидением. И почему это зрелище всплывало из глубин моей памяти (или снилось мне) снова и снова? А между тем картины войны, начиная со вступления немецких войск в село, предстают в памяти чётко и ясно.

Вижу себя в небольшой шеренге мальчишек на обочине улицы, по которой движется колонна немецкого войска. Помню — произнёс слово «фрицы» и тут же услышал предостережение одного из более мудрых среди нас. Со вступления немецких войск в село (а они, по известным причинам, вступали без боя) в памяти сохранилась картинка торжественного въезда мотоциклистов. Как раз эти передовые части немецких войск продемонстрировали наибольшее презрение к «туземцам». Это впечатление потом контрастировало с моим знакомством с немецкой культурой — немецкой философией, поэзией и языком (который и сегодня привлекает меня своей богатой корневой основой, и в этом похож на украинский). На самом же деле этот контраст только свидетельствует о том, что способна сделать с людьми злокачественная идеология.

Отношение моих родителей, как и большинства крестьян, к «оккупантам» было отчуждённо-холодным. Только некоторые из крестьян вступали с ними в какие-то отношения, чтобы, скажем, получить от них какую-нибудь «консерву» или сахар. Иначе и быть не могло: их воспринимали как чужих, а их высокомерие только увеличивало отчуждение. В противоположность этому солдат «советской» армии воспринимали как «своих»: да и они относились к крестьянам на освобождённых территориях как к своим. Это контрастирует с тем отношением к «освободителям», которое, уже в свете опыта 1939-го года, проявляло население Западной Украины. Конечно, отношение властной верхушки (в том числе какой-то части командования советской армии) к тем, кто находился на оккупированной территории, было иным. С другой стороны, отношение крестьян к «нашим» отнюдь нельзя отождествлять с отношением к «советской» власти. Ибо эта власть с самого начала вела непрерывную войну с той Украиной, которую, за неимением лучшего слова, называю «подпольной».

Подпольной называю Украину, которая, вопреки атеистической пропаганде, хранила иконы в домах, вышиванки в своих сундуках и портреты Шевченко на стенах своих хат. Это она была основой национального движения в 1917–1920 годах, она оказала сопротивление коллективизации, она была объектом мести — за то, что упорно существует. За то, что не принимает предложенного заменителя, официальной Украины, одно из назначений которой, чтобы украинская Украина исчезла. Потом я стал свидетелем того, как этой Украины становилось всё меньше, как сельские дети, соблазнённые более лёгкой городской жизнью, забывали её историю, её легенды, мифы, обычаи и язык. Конечно, им помогали забывать. Очень влиятельные силы помогают это делать и сегодня, обновляя технологии и идеологии. И сегодня каждый думающий украинец стоит перед выбором: быть Украине или нет. Я позже вспомню, как мне самому давался этот выбор.

Отношения подпольной Украины с властью были внешними и отчуждёнными. Думаю, иначе быть не могло: хотя бы только ввиду насильственной коллективизации и голода 33-го. Такую власть крестьяне не могли считать своей. Конечно, немецкую оккупационную власть воспринимали также как чужую. Презрение и грубость немцев были важной причиной, подталкивавшей людей к участию в партизанском движении. Один насильственный режим фашисты заменили другим. Сказанное объясняет отношение к немцам со стороны крестьян в более широком контексте — в контексте отношения к любой не своей власти. Снимали ли это отчуждение между народом и властью такие институты, как школа, система образования и пропаганды, скажу дальше.

И всё-таки мы, дети, несмотря на всяческие ужасы, находили в войне что-то новое, а следовательно, интересное. У нас появились игрушки — гильзы от патронов, фольга, красиво оформленные коробки, жестянки из-под консервов. Некоторые из этих игрушек обернулись для детей увечьем и смертью. Однажды я тоже принялся раскручивать голубенькую «лимонку». Брат Фёдор был неподалёку и со всех ног побежал ко мне и успел отобрать мою «игрушку». Эти «игрушки» в течение многих лет после войны убивали и калечили детей. Группа подростков (среди которых был и мой двоюродный брат Николай, сын тёти Федоры), пася коров в бору, принялись что-то делать, видимо, с авиационной бомбой: взрыв её услышали в селе, дети погибли.

В 1942 году наша семья увеличилась — родилась девочка. Назвали её Любой. Когда Любе было всего несколько месяцев, немцы решили разместить в нашей хате какой-то штаб. Они заняли две комнаты — горницу и спальню, а нам всем пришлось жить на кухне. Соседство штаба обернулось для нас неожиданной бедой. Один из немецких офицеров, как только маленькая Люба начинала плакать, хватал младенца, выбегал с ним из хаты и бросал его на землю. Мать, с криком отчаяния, выбегала во двор и подбирала сестру с земли. Повторение этого заставило мать искать какого-то спасения. Ей подсказали, что у наших соседей живёт какое-то высшее немецкое начальство; она отважилась обратиться с жалобой на офицера. Неожиданной была реакция — публичное наказание этого офицера, которое могли видеть соседи. Наказание странное: офицер должен был несколько раз проползти на четвереньках туда-сюда на какое-то расстояние по дороге. Но ещё более странным было то, что он не стал мстить нам за это своё унижение. Наоборот, время от времени он дарил девочке какие-нибудь сладости. Наверное, какие-то слова высшего офицера пробудили что-то человеческое в душе, озверевшей от фашистской идеологии.

Некоторые юноши и девушки, которым грозил вывоз в Германию, пытались прятаться. Мои братья Пётр и Павел тоже прятались, насколько помню, в пещерах где-то вблизи хутора Берёзовое (хутор села Старые Безрадичи). Память чётко сохранила картину прихода в нашу хату полицая. Он хлопал нагайкой по дверям и грубо, с руганью, потребовал от родителей выдать кого-то из двух братьев в Германию. Оккупационная власть заставляла семьи, в которых были юноши и девушки соответствующего возраста, выбирать одного, а то и двух, для вывоза в Германию. Укрывательство не помогало — полицаи знали состав каждой семьи. Моему старшему брату Петру выпала эта доля. Кроме того, две мои двоюродные сестры — Наталка (дочь дяди Антона) и Мария (дочь моей тёти Федоры) — также были вывезены в Германию. Известно, что тем, кто попадал к немецким фермерам, было легче. Значительно хуже было тем, кто работал на фабриках, а затем на строительстве оборонительных сооружений, рытье окопов и т.п. Петру и Наталке не суждено было попасть к фермерам.

Мне, уже после возвращения Петра домой, представился случай познакомиться с открытками, которые присылала Наталка Петру в Германию. Прикосновение к этим открыткам и их чтение — одно из особых впечатлений моей юности, впечатлений болезненных и невыразимых. Стихотворные послания этой Маруси Чурай — с их ностальгической лирикой, подсвеченной трагизмом — это образ или тень, которая до конца моих дней будет со мной. Наталка умерла в Германии, и предчувствие этого присутствовало в её открытках. Одна строфа из её стихов-песен всю жизнь звучала в моей памяти:

Прощай, любов, прощай, розлука,

прощайте, очі голубі,

прощай, те все, що вже минуло,

щоб не боліло на душі.

Теперь уже не соберёшь писем тех юношей и девушек, чтобы обнародовать эту трагическую страницу из жизни молодёжи, оторванной от Украины. Интересный факт, возможно, неизвестный нашим историкам, я узнал от своей двоюродной сестры Марии, дочери тёти Федоры. Некоторых юношей и девушек, вывезенных в Германию, после оккупации Восточной Германии, советский режим долго не отпускал домой, заставляя их обслуживать оккупационную власть (и строго запретив рассказывать об этом факте кому-либо). Марию с её мужем не отпускали домой в течение семи лет. Только в 90-е годы она отважилась рассказать об этом факте.

Во время отступления немецких войск в 1943 году я стал свидетелем последствий наших детских безрассудных действий — моих и соседской девочки Оли (дочери тёти Евги, хата которой была рядом с нашей). Оля крала у немцев какие-нибудь мелочи, куски мыла, например. Она отдавала эти мелкие вещи мне, а я прятал их. Моя память хранит картинку немца с автоматом, наставленным на девушку, и тётю Евгу на коленях с рыданиями и мольбами. Запомнил я также другое событие. Когда штаб из нашей хаты уже выбрался и из хаты были убраны все вещи, забежал какой-то немец, сорвал со стены портрет Гитлера, и сказал примерно так: «Сталин-Гитлер — дуц-дуц», тыкая себя пальцем в лоб. Остался ли потом жив этот человек, принуждённый стать винтиком в бессмысленной машинерии войны?

* * *

Довольно хорошо помню вступление в село советских войск. Они вступали с боем. Мы (мать с нами, детьми) во время боя прятались в погребе дяди Мусия. С нами не было только деда Петра. Наверное, он пас корову в лесу, чтобы её не забрали немцы при отступлении. Дед Пётр — высокий, коренастый, сильный мужчина — имел странную особенность пренебрегать предосторожностями. Во время каких-то обстрелов или бомбардировок, когда мы прятались хотя бы в подпечье, он мог спокойненько лежать на печи. Складывалось впечатление, что жужжание пуль для него значило не больше, чем жужжание мух. Не припоминаю, чтобы в погребе был с нами отец — думаю, он мог быть на своей водяной мельнице, которую он, вместе с несколькими другими крестьянами, построил на Стугне ещё до войны. Для этого они прокопали от Стугны в сторону Тарасовки канал: таким образом образовался небольшой рукав, на котором и стояла водяная мельница. Потом, во второй половине 40-х мы, дети, лазили в осмоленных отсеках этой на то время уже заброшенной и пришедшей в упадок мельницы.

Погреб дяди Мусия был относительно большим и сухим, и в нём собралось много людей — наших соседей с Верхней и Нижней улиц. Дядя Мусий, подвижный и непоседливый мужчина, среднего роста (только дядя Антон пошёл в деда Петра — высокий и статный), время от времени выбегал из погреба посмотреть «как там что». Я оказался самым беспокойным из всех в погребе. Свист снаряда вызывал у меня мучительное ожидание взрыва; нарастание этого свиста сливалось с моим криком. Так повторялось каждый раз. Как меня ни успокаивали, я не мог не кричать.

В погреб в течение боя заскакивали немцы и осматривали нас. Мы просидели в погребе, наверное, около суток. Бой шёл ночью. Ещё затемно, перед рассветом, немцы были выбиты из села. Кто-то объявил: «наши». Мы вышли из погреба и вошли в хату дяди Мусия. Солдаты забежали в хату и попросили что-нибудь поесть. Для них что-то нашлось, но потом снова несколько солдат, кажется, трое, обратились с тем же. Им нечего было дать. Моя мать предложила им пойти в нашу хату, где что-то осталось из еды. Так мы отправились в нашу хату. Но тут с запада через небо над нами полетели какие-то большие горящие шары. Солдаты крикнули нам, чтобы мы бежали за ними, мы же побежали в другую сторону, к хате дяди Антона. Так мы разбежались с солдатами в разные стороны. А на западе, на Нижней улице, всего через несколько домов от нас, пылала хата.

Отныне наша хата стала перенаселена солдатами. Ночью они лежали впритык и на полатях, и на полу. Когда мне нужно было выйти, я едва просовывал ноги между телами. Солдаты, которые лежали на полатях, качали зыбку с Любой, висевшую над ними. Шутили. Помню, какой-то офицер прикрепил к моей рубашке ромбовидный значок, сказав: «истребитель», и добавил: «молока».

Потом волна советских войск покатилась дальше. Но при отходе последних частей произошёл случай с моим братом Фёдором (которому на то время было 10 лет). В хвосте «наших» войск тянулась группа «тыловиков». Они обнаружили пропажу многоцветного фонарика и заподозрили, что его взял мой брат. Начались какие-то угрозы, смысла которых не помню. Зрительная память сохранила только такую же картину, какую уже видел в хате нашей соседки Евги. На этот раз на коленях с мольбами стояла моя мать. Насколько припоминаю, длились те мольбы долго. По крайней мере, в моей памяти они остались долгими и мучительными. Мольбы не подействовали: тыловики решили забрать подростка с собой. Затащили его на грузовик, но матери разрешили всё-таки поехать с ним. Только где-то вблизи Кагарлыка их отпустили.

Из села начали забирать в армию людей старшего и младшего возраста. Возрастные рамки были раздвинуты. Забрали отца и брата Павла. Нам посчастливилось ещё встретиться с Павлом. Он был возле зениток, расположенных в Киеве или на окраинах Киева. Ему пришлось стоять в холодной воде, он простудил ноги. Вследствие этого ему разрешили побыть несколько дней дома: отогревал ноги на печи; это была наша последняя встреча с ним вплоть до его возвращения из армии.

* * *

К тем, кого брали из сёл во время наступления, было особое отношение — находились ведь на оккупированной территории (не эвакуировались или не ушли в партизаны). Я убеждён, что если бы советские войска и не попали в окружение под Киевом, и если бы даже людям помогали эвакуироваться, большинство крестьян не согласилось бы оставить дома. Этим воспользовалось бы мизерное меньшинство, тесно связанное с властью. Среди них только немногие сделали бы это по убеждению, другие — из страха за свою жизнь. Я не думаю, что причину этого следует видеть в привязанности крестьянина к своему «хутору». Основная причина – свежие следы пережитых насилий, особенно недавно пережитого голодомора. После организованного голодомора только циник мог призывать крестьян быть патриотами. Даже насильник не поверил бы искренности того, кто сказал бы, что он этого не помнит или простил это.

Во всяком случае, набранных в только что «освобождённых» сёлах ждала очередная месть. Их, необученных, часто не переодетых в военную форму, бросали под пулемёты. Сегодня это известный факт. Говорили, что перед этим им давали выпить «для смелости». Теперь, конечно, трудно подсчитать число сознательно подставленных под пули в тех длинных списках «погибших смертью храбрых», имена которых мы читаем на стелах над братскими могилами в «освобождённых» сёлах. Впрочем, стоит ли и подсчитывать, если принять во внимание, как мало ценили «наши» «наши» жизни в этой войне.

Впрочем, это российская государственная традиция: обычные люди — это только материал. Если возникает необходимость жертвовать ими ради «высших целей», то такая жертва оправдана. Думать, насколько жертва необходима, или прилагать усилия, чтобы уменьшить число жертв, означает проявлять недопустимый для политика сентиментализм, недостаток твёрдости. Не Ленин первым ввёл эту политическую «этику»: она формировалась вместе с формированием российского государства. Легко можно проследить преемственность такой «политической культуры» через все периоды российской империи. Продолжением этой традиции, в обновлённом виде, является причастность значительной части современной украинской политической элиты к ограблению собственного народа. Без осознания этой традиции и отказа от её криминальной составляющей (а такой отказ предполагает формирование политической элиты с принципиально иной политической культурой) все сегодняшние разговоры о преодолении коррупции останутся только разговорами. Так же, как и разговоры о «борьбе» с бедностью.

Так что мой отец погиб «смертью храбрых», недалеко отойдя по степям Киевщины от родного дома — в селе Крутые Горбы на Киевщине. Хотя отец, как можно судить по рассказу мужчины из соседнего села (Слободы), действительно проявил храбрость. Когда этот мужчина был ранен, он забрал его от пулемёта (тем самым спас его) и заменил его за пулемётом. Помню, я сидел на печи, когда открылись двери, и мы, дети, услышали не рыдание, а крик смертельно раненого человека — нашей матери. Я начал также громко плакать, наверное, ещё и не поняв, что случилось. Слова матери «на кого он вас покинул» — стали сопровождением нашей жизни. Как и жизни многих других женщин или детей, независимо от того — нацисты или большевики обрекли матерей в одиночку бороться за выживание своих детей.

К осмыслению войны я возвращался снова и снова. Какие-то новые факты или оценки накладывались на мои детские впечатления. Важно было осмыслить эту войну не только в контексте мировой, а прежде всего в контексте украинской истории. Морально неоправданно смотреть на исторические события как на нечто от народа совершенно независимое — особенно от численно большого народа. Если бы украинцы, как поляки, в 17–20-х годах защитили свою независимость, появление в Восточной Европе ещё одного сильного демократического независимого государства могло бы изменить ход истории. Возможно, также и судьбу России. Существует доля истины в утверждении «без независимой демократической Украины не может быть демократической России» (если перефразировать известное высказывание Ленина). Во всяком случае, попытка силой удержать нерусские народы в одном государстве всегда будет источником антидемократических тенденций в России. Но в ходе Первой Мировой войны Запад не понял важности утверждения независимой демократической Украины: он был тогда далёк от продуманной на перспективу геополитической стратегии.

Психологически гибель моего отца, которого две тоталитарные системы убили совместными усилиями, придала моему отвращению к тоталитаризму личный мотив. Отсюда и острое неприятие риторики славословия, которая стала традиционным ритуалом, связанным с «освобождением» и победой (традиция, которую поддерживают и в независимой Украине). Не осмысление войны и природы тоталитаризма, а звучание победных фанфар. Конечно же, заслуживают уважения люди, прошедшие через горнило войны, глядя смерти в глаза. Но моё уважение и сочувствие к этим людям сочетались с горьким признанием, что, пройдя войну, они так и не смогли осмыслить пережитое (за редкими исключениями — Григоренко, Руденко, например!).

Мой ныне уже покойный двоюродный брат, сын дяди Мусия (тоже Василий), пролетавший на «кукурузнике» войну, мои переживания за судьбу Украины и её самобытной культуры охарактеризовал как «национализм», — разумеется, в негативном значении этого слова. И сегодня, к сожалению, большая часть бывших участников войны остаётся идеологическими сторонниками того «интернационализма», который является лишь личиной, скрывающей стереотипы русского шовинизма. Трудно сочетается в воображении и мышлении их опыт пережитого с этим бессилием в осмыслении пережитого. И меня, как и других шестидесятников, не покидало чувство долга осмыслить за них этот опыт стояния со смертью лицом к лицу в этой войне. Припоминаю, когда в лагере меня в очередной раз бросили в ШИЗО (штрафной изолятор), ко мне на «беседу» «пожаловал» майор Фёдоров. Учитывая его офицерское звание, я обратился примерно с такой тирадой: «Как Вы, офицер, можете участвовать в этих пытках политзаключённых, послушно выполняя распоряжения начальства? Неужели в Вашей памяти совершенно стёрлось, сколько солдат и офицеров ещё недавно в Отечественной войне стояло лицом к лицу со смертью и сколько из них погибло? Где Ваша офицерская честь и мужество? Я сын одного из погибших в этой войне. Неужели Вы думаете, что ради спасения своей жизни, или из страха перед могущественным тоталитарным государством, я должен забыть смерть своего отца и убежать с поля боя?» Так я попытался разбудить в нём чувство, которое называют словом «честь». Потом что-то мне не нравилось в этой моей риторике: во-первых, демагогическое использование своего статуса «сына погибшего смертью храбрых» (а что говорить сыновьям и дочерям погибших в рядах УПА?), во-вторых, кому адресовалась эта моя тирада (майора в лагере считали «конченым»).

И сегодня официальное празднование «побед» ничуть не поумнело. Официальная риторика упорно держится дешёвого популизма, подслащенного сентиментальностью и пафосом бездумной романтической героики. И стремлением подпитать стереотипы русского шовинизма тем упором на единение «советских» народов как залога победы. Чтобы и дальше уничтожать эти народы, их национальную идентичность, во имя единства. Вместо того, чтобы стать поводом для размышлений над природой тоталитаризма и русского шовинизма. И предотвратить их возвращение в новых модификациях — пусть в смягчённых и скрытых формах. Конечно, тут возникает вопрос, а кто заинтересован в том, чтобы люди были способны думать? Очевидно, не тот, кто хотел бы иметь народ, который легче обманывать и обкрадывать. И не русский шовинист и империалист, который исчезновение культурных различий между «братскими народами», так называемое «единообразие», считает важнейшим залогом единства. Тут вспоминается фраза Ивана Светличного, которую почти дословно можно передать так: вы думаете, что они там, наверху, «думают», но они не думают. Чтобы выразить своё отношение к бездумной патетике, я прибегал к публицистическому стилю речи:

Так легко напрошується зваба самовтіхи:

ми довели правоту і силу.

Стій! — відкинемо знову завісу,

щоб залишити правду сину.

Правду, омиту слізьми і кров’ю,

не ховаймось від її сяйва в гроти:

фашизм – це віра в свою ідею

і нищення всіх, хто проти.

…………………………………..

Чом би вам у світлі аналогій

на Отечество не глянуть свіжим зором.

Тож воно крізь галас демагогів

вам кричить насильством і терором.

Нехай істина і совість живить слово,

не патетика бездумна й тупіт ніг,

бо ж тоді той диктатури голос

перемогу вашу переміг.

Когда сегодня говорят о романтике (или пусть даже героике) диссидентского движения, то не всегда учитывают скрытые источники, из которых она произрастала. Ведь, кроме чисто культурных и интеллектуальных источников, каждый юноша и девушка, обладавшие моральным воображением, неминуемо должны были осмыслить это стояние лицом к лицу со смертью наших дедов и отцов. Неважно — были ли это мученики в застенках ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ, или бойцы УПА, или солдаты «отечественной» войны, или всё это вместе взятое. В частности, движение сопротивления и связанная с ним философия экзистенциализма — это один из источников экзистенциальных мотивов в творчестве шестидесятников. Поколение духовно близких мне людей 60-х годов считало своим долгом осмыслить кровавый опыт и быть честным в своих выводах. Честность в выводах означала строгую зависимость собственного поведения от того смысла, который нам открывался. Это называют экзистенциальным пониманием истины и ценности.

Глава ІІ. Руина быта, обрывки традиции

1. Руина быта. Судьба братьев и сестёр

Мать. Итак, в 1944 году нас, трое детей, осталось с матерью: Люба, я и старший из нас, Фёдор, которому было 11. Началась борьба нашей матери за наше выживание. Несколько штрихов к портрету моей матери. Первое — это энергия, непреклонность в любой, даже безвыходной ситуации, нежелание отступать, впадать в отчаяние. Она упорно боролась за нашу жизнь. Но не любыми средствами. Ей было свойственно природное отвращение к тому, чтобы сделать хотя бы малейший жест заигрывания с сельским начальством (например, бригадиром), чтобы таким образом что-то для нас добыть. Это ещё было свойственно многим крестьянам того поколения, к которому она принадлежала. Вызывает удивление, как могла выжить эта порода людей, пережив все унижения, нацеленные на искоренение «характера» — чувства независимости и достоинства хлебороба. Я тут сказал о такой стороне материнской души, которая для меня осталась недостижимым идеалом. И всё же мне, склонному учитывать «диалектику жизни» (а это выражение содержит не только положительные коннотации), был важен этот образец её гордой самостоятельности.

Второй её профиль контрастирует с этим первым. Она имела тонкие, интеллигентные черты лица, обладала поэтической душой, выраженным эстетическим началом в отношении к миру. Но особенно очаровывала меня в ней, сохранённая вопреки всему, вера в добрую основу мира. Даже её надрывные усилия, чтобы обеспечить наше выживание, и двадцатилетние тяжкие физические страдания (которые она называла ласково «моя мученька») не убили этой веры. Ни обстоятельства жизни, ни физические страдания не смогли сломить эту важнейшую ось её духовности. Была ей свойственна, как и многим сельским людям её поколения, вера в доброту первых встречных. Это хорошо известная (а может, теперь уже забытая) черта сельского человека, самым ярким проявлением которой была попытка в городском транспорте заговорить с пассажирами. Доверчиво рассказывать о себе как хорошему знакомому. Странный контраст разных миров. В устройстве традиционной сельской культуры человек в каждом встречном видел собеседника, советчика и помощника. Такого, кому можно пожаловаться, получить понимание и поддержку. Эта открытость иногда подвергала мою мать горьким разочарованиям. Я объяснял матери, что ей попался недобрый человек. Конечно, можно понять городского жителя, у которого есть основания остерегаться в городской толпе очень нежелательных знакомств. Но это моё предложение объясняет далеко не всё. За ним остаётся нечто иное, более важное.

Мать, как могу судить по рассказам, была физически сильной, но в 1932 или 1933 перенесла тиф, которым заразилась, ухаживая за своей племянницей Александрой (Сашей). Хочу попутно заметить, что от тифа в 1933 году умер муж младшей сестры моей матери (Елены) Рожовец Илларион. Он работал на заводе «Арсенал» (Киев), а осенью 1933 года их послали в одно из сёл Киевской области на уборку урожая, он заразился тифом и умер. Голод, тиф, война, гибель мужа, усилия после войны уберечь нас — подорвали здоровье матери. И вот в моём воображении её сухонькая, просветлённая солнцем фигура, подвижная, привыкшая полагаться на себя, со старанием, до последнего дня жизни, самой заботиться о себе, быть аккуратной, чтобы не беспокоить других. И взгляд, в котором, освобождённый из плена страданий и теней пережитого, лучится свет добра и доверия к миру и людям.

* * *

После войны. И всё же не всех матери удалось спасти. Зимой 1944-го заболела наша Галя — видимо, гриппом, который дал осложнение: с тех пор я запомнил слово «менингит». Но очень вероятно, что смерть Гали стала следствием моего поступка. Случилось это так. Мать поместила детей — меня и моих сестричек — в спальне. Между спальней и горницей была груба, которая обогревала спальню. Дверь же на кухню, где стояла печь, закрыли: для обогрева всей хаты не хватало дров. Одним утром, когда лихорадка у Гали прошла и она пришла в сознание, я на радостях схватил её, открыл дверь кухни, чтобы показать матери. Только на какое-то мгновение я простоял с ней в открытых дверях: мать, с криком отчаяния, выхватила из моих рук ребёнка и закрыла дверь. Могло быть, что ухудшение состояния сестры и её смерть наступили вследствие моего безрассудного поступка.

1943–1947 годы были особенно тяжёлыми для матери, оставшейся с тремя малыми детьми. 1945 год не принёс изменений в её положение. К сожалению, старшие наши братья, которые могли бы помочь, в течение ещё нескольких лет не возвращались домой. Брата Петра освободили американцы, одели, накормили, предложили выбор: хочешь — возвращайся домой, хочешь — оставайся на Западе. Большинство молодёжи выбирало возвращение домой. Пётр тоже. Но он, как и многие другие, был наказан за своё пребывание в Германии. Отправлен на полиметаллические шахты Караганды, где вынужден был работать в течение двух лет. Павел, несмотря на свои два года, проведённые на фронте, должен был отслужить, кажется, два года в армии.

Основным средством спасения был огород (60 соток песчаной почвы) и корова. Мать прилагала чрезвычайные усилия, чтобы доставать сено. Это было нелегко. Его нужно было покупать. Она собирала молоко и делала ряженку. Раз в неделю выходила на Киевскую дорогу, где так называемые «калымщики» (шофёры грузовиков — преимущественно «полуторок» и «зисов») подрабатывали перевозкой людей в Киев. Они рассаживали их на деревянные скамейки в кузовах, а часто на дно кузова. Дороги тогда не были мощёными, не говоря уже об асфальте, никто не ровнял выбоины. Когда Фёдор поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище), я должен был ещё затемно перед рассветом (в 3–4 часа) подносить корзины на коромысле к дороге.

Нужно было платить налог — не только денежный, но и натурой (мясо, яйца, молоко). Эти натуральные налоги были отменены, если не ошибаюсь, в 1952 г. (за что крестьяне с благодарностью вспоминали Маленкова). Мне приходилось носить молоко с хутора Тарасовка в центр Старых Безрадичей — в «молочарню». Кроме того, крестьян (да и рабочих тоже) в то время донимали «займами», формально добровольными, а фактически обязательными. Но где было тогда крестьянину взять деньги на уплату этих займов? От безысходности в течение некоторого времени мать гнала самогон (несмотря на свою крайнюю ненависть к пьянству). Относила его перекупщику, какому-то дальнему родственнику в селе Подгорцы. Тогда большинство крестьян гнали самогон ночью: обнаружение самогоноварения грозило штрафом, а то и заключением (хотя не припомню случаев заключения и не знаю, насколько такая практика была распространена). Мне тоже приходилось ночью сидеть у парящего котла, чтобы подбрасывать под него сухие, преимущественно ольховые, коротко нарезанные и мелко наколотые дрова.

* * *

Фёдор. В 1945-м Фёдор оставил свою работу в колхозе и поступил в одно из киевских ФЗУ, чтобы стать токарем. Обучение в ФЗУ длилось шесть месяцев. Иногда для меня он привозил цветные металлические стружки. Но вдруг, в конце своего обучения, вернулся в село и, ничего не объясняя, оставался дома в течение, может, месяца, если не дольше. Мать очень переживала и упрекала его. Однажды он поехал в Киев (наверное, сказав, что идёт в ФЗУ) и неожиданно исчез. Мать была в отчаянии, начала искать парня в Киеве без всякого представления о том, где его искать. Но, в конце концов, всё-таки нашла сына в Лукьяновской тюрьме. Оказалось, что, в соответствии с каким-то распоряжением, их ФЗУ, в полном составе, должно было переехать в Кёнигсберг (потом Калининград). Фёдор отказался ехать, а отказ от работы карался (кажется, в пределах шести месяцев заключения). Его оставили отбывать наказание в Лукьяновской тюрьме. Мать начала носить передачи. После отбытия наказания он вернулся домой.

В течение нескольких месяцев Фёдор работал (разумеется, бесплатно) в колхозе. Иногда находил мину, вынимал из неё детонатор, вставлял его в толовую шашку и глушил рыбу. Однажды он нашёл какой-то согнутый детонатор и решил его выровнять. Делал это во дворе перед хатой. Меня и мою ровесницу Олю (соседскую девочку) отогнал как можно дальше для предосторожности. Только Люба упрямо отказывалась отходить. Вдруг раздался взрыв. Я увидел окровавленные руки и лицо Фёдора и окровавленную одежду сестры. К счастью, очень быстро подоспела мать и с причитаниями бросилась мыть и перевязывать. У Фёдора оторвало кончики пальцев на руках и посекло лицо. У Любы посекло бок. С тех пор я стал кормить Фёдора, пока его пальцы не зажили. Позже ему пришла повестка из военкомата, и думали, что его всё-таки заберут в армию: наши родственники даже пришли его проводить. Но его всё-таки забраковали, и он вернулся.

Фёдор был добросердечным и несчастным человеком. От безысходности, не желая работать в колхозе за «палочки»-трудодни (в книге отработанный день отмечали единичкой), решил завербоваться. Мать это восприняла как горе и не ошиблась. «Вербовка» (в послевоенные годы очень популярное слово) «выручала» ту молодёжь, которая хотела вырваться из крепких объятий крепостничества. Государство оставляло только одну дверь открытой — вербовка, преимущественно на два года, на условиях, которые предлагает вербовщик. Больше всего вербовали в Донбасс. Мой двоюродный брат Фёдор (сын тёти Федоры) отправился именно туда. Фёдор же, вместе с другим юношей (сыном наших соседей), завербовался на северный Урал (работать на лесоповале). Туда, куда потом, через много лет, меня, вместе с другими, переправили в лагеря (из Мордовии). Через два года Фёдор вернулся, но недолго пожил с нами, потом снова завербовался — на этот раз на Кавказ, работать на полиметаллических шахтах. Там, однако, узнал, что каждый, кто работает на этих шахтах, обречён (не знаю, почему — возможно, это были урановые шахты). Существовал единственный способ уволиться (ведь контракт!) — быть комиссованным. Фёдор, как он нам рассказывал, выпил очень крепкую заварку чая, вызвав у себя сердцебиение. Ему удалось уволиться и перейти на другую работу. Женился, а через некоторое время (уже когда я был учеником средней школы) вместе с женой приехал к нам. На вербовках он пристрастился к водке, что приносило большое горе его жене и матери. Они недолго пожили с нами и поселились наконец в Железноводске. Когда я вернулся из ссылки, он меня навестил и даже дал мне немного денег. Это не было наше последнее свидание с ним. Через несколько лет жена сообщила, что Фёдор в тяжёлом состоянии. Я с Любой успели застать его живым, умер при мне (женщины как раз вышли из квартиры). Его биография типична для судеб тех сельских юношей, которые пошли путём вербовок. Они обрекали себя на скитания вдали от родных краёв, чтобы не терпеть пренебрежения и бесправия в своём селе.

* * *