Давно, еще в конце 80-х годов прошлого века возникла у меня идея: исследовать, как КГБ вмешивался в судьбы писателей и литературный процесс. Я это представлял себе как цикл эссе, посвященных разным писателям. Но не сложилось: все время что-то иное оказывалось более важным и нужным.

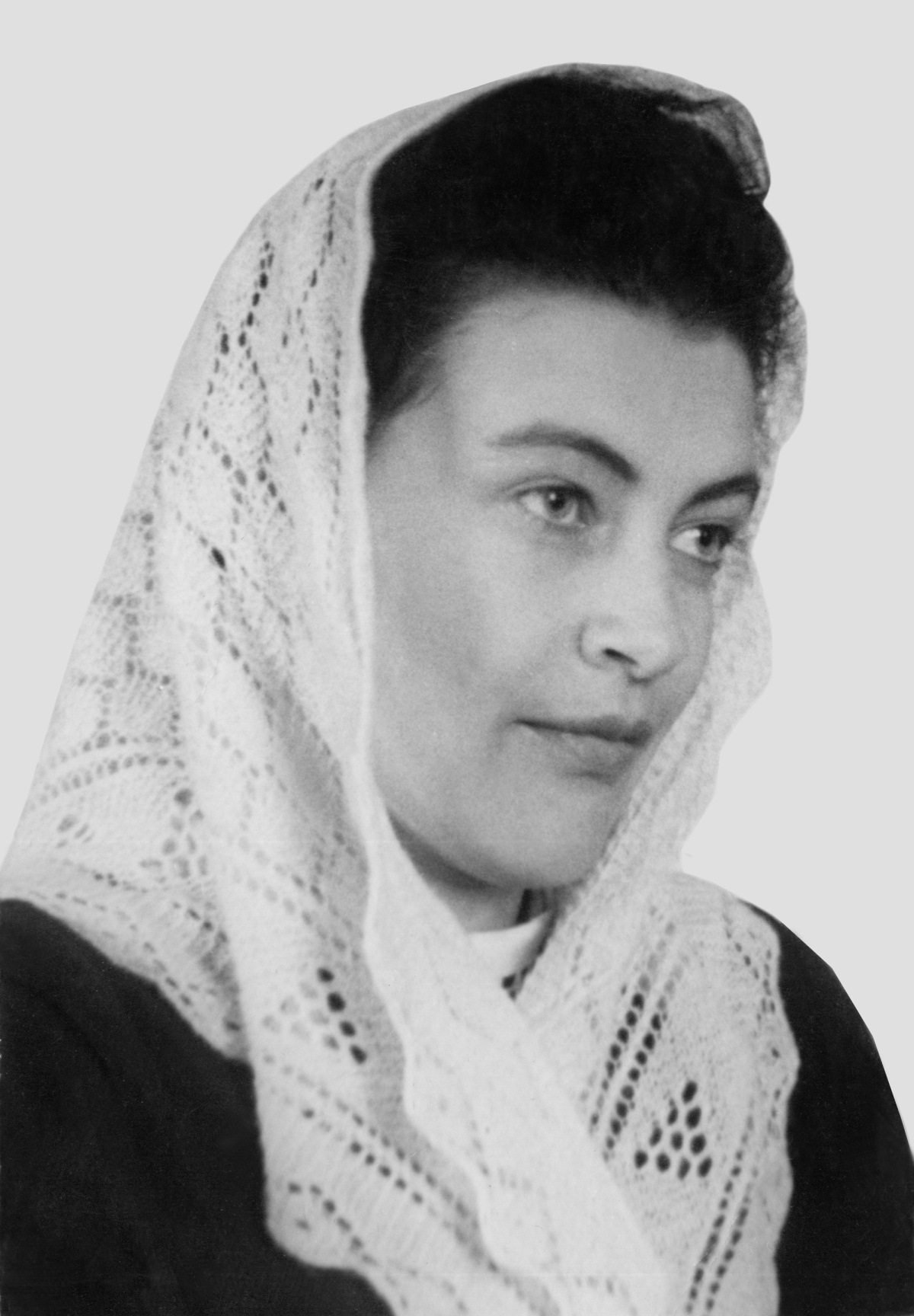

И все же я решил попробовать сделать такой текст о маме, Марлене Давидовне Рахлиной (29.08.1925 – 05.06.2010), которой 29 августа исполняется 100 лет.

Стихи она начала писать еще в детстве. И когда она искала свою интонацию и свой голос, вырастая на поэзии Пушкина, Лермонтова Тютчева, Некрасова, Алексея Константиновича Толстого, ее стихи были в традиции русского классического стиха ХІХ века с неожиданно высокой для такого молодого человека поэтической техникой. Совсем нехарактерной для того периода, словно и не существовало советской поэзии 20-30-х годов.

Вот ее стихи, написанные в 18-19 лет.

ПОЭЗИЯ

Жизнь лишь тогда, когда Она опять

дежурит по ночам у изголовья.

А мы не знаем, как Ее назвать.

Не памятью. Не мукой. Не любовью.

И сердце с миром затевает спор,

и ждет Ее, ликуя и стихая,

и вот Она, неназванная скорбь,

приходит и становится стихами.

ГРОЗА

О, ночь вдыхают. Влагу пьют.

Был вихрь. Дрожа, пылали зори.

В моем раскрытом жадно взоре

они нашли себе приют.

Для новой жизни рождены,

ему являлись постепенно

земной простор, морская пена

и человеческие сны.

Так я встречала жребий мой,

мои непрожитые годы,

мою желанную свободу,

свободу от себя самой.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Не может быть, чтоб стих мой был мне дан

взамен страстей, взамен земного счастья.

Он тих и сер, как невская вода

в любимом городе, где родилась я.

Не слышу я ни райских голосов,

ни звука лир, ни воинских преданий,

нет у меня ни алых парусов,

ни чудных стран, ни пестрых одеяний.

И не встают большие города,

не гонит корабли попутный ветер.

Лишь сердце есть. И сердце мне не даст

легко дышать и вольно жить на свете.

В нем та тоска на много тысяч лет,

которую не вылечишь стихами.

Ему любовь – как вам – насущный хлеб,

взамен которого протянут камень.

И если я так часто весела,

люблю, смеясь, не плачу при разлуке, –

простите мне! Еще не дожила

до первого костра, до крестной муки.

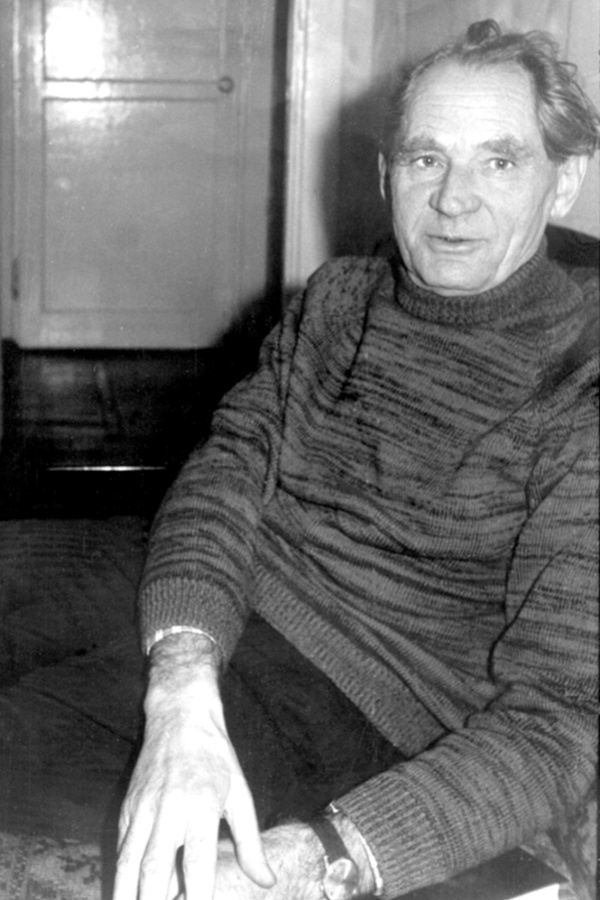

В 1944 году Марлена поступает учиться на филфак Харьковского университета. Здесь собралась компания литераторов, впоследствии сделавших себе имя в литературе: Борис Чичибабин, Юлий Даниэль, Владимир Бурич, Григорий Поженян, Владлен Бахнов, Ирина Бабич, Юрий Герасименко, Сергей Мушник Владимир Портнов, Станислав Славич, Марк Айзенштадт (позже избравший себе псевдоним Азов), Александр Басюк, Петр Николаев и другие. Здесь она находит близких друзей – как позже оказалось, на всю жизнь – Ларису Богораз, Юлия Даниэля, Бориса Чичибабина. Молодые люди регулярно встречаются на литературной студии Союза писателей, где они читают и обсуждают свои стихи. Марлену избирают председателем этой студии, она здесь признанный авторитет. Ее стихи тепло приняли критик Григорий Гельфандбейн, поэты Игорь Муратов, Марк Черняков, Лев Галкин, Борис Котляров, Зельман Кац. Она переписывается с Николаем Ушаковым, живущим в Киеве, который одобрительно отзывается о ее стихах.

Осенью 1945 года на филфаке появляются бывшие фронтовики, в их числе Борис Чичибабин, который пылко влюбляется в Марлену. Он форсирует события, они встречаются каждый день. Борис становится своим в семье. Он сдает дополнительные экзамены, чтобы перевестись на курс вперед и быть с Марленой на одном курсе. Они неразлучны, на осень 1946 года назначена свадьба. Но… судьба распорядилась иначе. В начале весны 1946 года Бориса арестовали, он получил приговор – пять лет лагерей общего режима. Марлена трижды ездила к нему в лагерь на свидание. Но он вернулся с женой – Клавдией Поздеевой, сотрудницей лагерной администрации. Он с ней вскоре расстался, пытался с Марленой возобновить отношения, но безуспешно. Как через много лет она написала:

…Посмотри: это я, это ты,

детский смех наш и детские прятки,

и не ведаем – до слепоты –

все, что мчится на нас без оглядки.

И когда, отбомбившись на «ны»,

самолеты судьбы умолкают,

непонятно со стороны,

ни кого, ни куда умыкают.

Мы оглянемся, потрясены,

видим – каждый в назначенном месте,

и уже не понять наши детские сны,

где тоскует жених по невесте…

Эта история подробно описана в книге воспоминаний Феликса Рахлина, младшего брата Марлены, «О Борисе Чичибабине и его времени», много об этом также в мемуарах Марлены «Что было – видали…». А я возвращаюсь к основной теме этого текста.

Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», приведшее к исключению Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей и снятию Николая Тихонова с должности председателя правления этого Союза, было принято 14 августа 1946 года. На его основе член Политбюро и Секретариата ЦК ВКП(б) Андрей Жданов сделал доклад, который был опубликован 21 сентября. Вот отрывок из мемуаров Марлены по этому поводу.

«Я занималась в библиотеке Короленко, когда мой товарищ Володя Портнов преподнес мне газету с постановлением «О журналах «Звезда» и «Ленинград»! Событие было беспрецедентное даже по тем временам. И доклад Жданова, бесчестивший не только первоклассного поэта, но и великую женщину, героически написавшую и напечатавшую стихи о том, как она «не бросила землю на поругание врагам» (оскорбления доклада были почти непечатные, но к ней ничего не приставало), и это противоестественное венчание в одном документе таких разных писателей разного возраста, таланта, масштабов, характеров (ох, и это было неспроста, а для вящего унижения!). И это в то время, как Ахматова столько сделала для страны, для Ленинграда вчера! У нее как раз после долгого молчания (!) вышла книга!..

Трагедия повторилась как фарс у нас на факультете, разыгравшись на отчетно-выборном комсомольском собрании. В порядке работы с молодым поколением наши факультетские умники из преподавателей решили провести «творческий отчет» молодых пиитов. Подразумевалось, что каждый должен покаяться в «ахматовских грехах» (и нам об этом заранее сказали). Один за другим наши пииты выходят и «каются» в имеющей у них место «ахматовщине». Все (ВСЕ!) дают обещание исправиться. Доходит очередь до меня, но мне, по моим понятиям, каяться не в чем. Я (как мне говорили после) бела, как снег, речь моя бессвязна, голос тих. Но я пытаюсь объяснить, что глупо и противоестественно сравнивать абсолютно состоявшуюся (и давно состоявшуюся) Ахматову с начинающей мною. Я не замечаю у себя никаких пессимистических или не патриотических мотивов. «Я только начинаю ходить, а вы бьете меня по ногам» – заканчиваю я.»

Что тут началось! Преподаватели один за другим клеймят непокорную студентку.

«И тут мне становится так все невыносимо противно, что я беру слово и заявляю, что через 20 минут начинается первое после каникул собрание Литстудии Союза, что я там являюсь председателем и прошу отпустить меня с собрания (все – чистая правда!)

Такие вещи решаются голосованием. Декан наш Рева и ставит вопрос на голосование, предварительно посоветовав мне «не горячиться и не торопиться, ведь речь идет о моей дальнейшей судьбе». Но собрание голосует – отпустить меня.

Снова на кафедре Рева. Теперь уже угрожающе он говорит о моем будущем. И перед собранием, которое, кроме первокурсников, весь год видело меня неразлучной с Борисом, он напоминает о «проходимце Чичибабине»: «муж он там Рахлиной или кто». И тут наше начальство «нарушает демократию», решив переголосовать. Я не поднимаю глаз, но говорят, рук, протянутых за то, чтобы отпустить меня, еще больше! «Ну что ж, товарищ Рахлина, если Вам не дорог... если Вы не понимаете, что речь идет о Вашем пребывании в комсомоле – тогда идите!» И не поднимая глаз на товарищей, так дружно вступившихся за меня, я ухожу. Несколько дней после этого на море шторм. Новый комсорг курса, демобилизованный Ян Горбузенко, информирует меня о высоте волн. Доходит даже до фразы: «Прекратить рахлинизм на факультете!» И вдруг – тишина и благолепие. Как выясняется позже, весь шум и волнение прекратил парторг университета Поляков, сказав: «Ну что вы к девчонке прицепились, оставьте вы ее в покое!»

8 августа 1950 года были арестованы родители Марлены и Феликса: отец за то, что он в 1922 во внутрипартийной дискуссии только по одному из вопросов, организационному, проголосовал за резолюцию Троцкого, а не Сталина. Было ему тогда двадцать лет! В 1937 году его из-за этого исключили из партии, и спасло его от ареста только то, что накануне его, преподавателя политэкономии в Толмачевской военной академии, перевели преподавать в Харьков. А мать – за то, что она в 1926 году по призыву ректора Ленинградского университета, сторонника Зиновьева, тогдашнего руководителя коммунистов Ленинграда, покинула общее партсобрание университета. В 1937 году они уцелели, так как спешно уехали в Харьков. Теперь это дело их догнало, обоим дали десять лет лишения свободы.

Марлена после окончания университета в 1949 года уже год работала учителем в сельской школе в Берестовеньке. Стихов уже почти не было. Арест родителей напрочь прекратил писание стихов, было уже не до них – «Не я была в те годы мертвой // И ожила невемо где».

Долгий перерыв длился семь лет, ее прорвало лишь в 1956 после ХХ съезда партии. Она написала тогда поэму «Отцы и дети» о своих посаженных родителях и оставшихся дома детях (отец еще тогда сидел в Воркуте), в которой как бы подвела итог своей юности и молодости. В поэме был такой фрагмент:

Ты, с закрытою раною,

без пути, без свободы,

моя молодость странная,

мои «лучшие» годы.

Наша юность задавлена

то войной, то тюрьмою,

наша радость затравлена,

нас пустили с сумою.

И глядели овечками

и «сынами Отчизны»,

схоронясь за словечками,

что на «ство» и на «измы».

И все были невинными

и событьям покорны,

не мозгами, так спинами

шевелили проворно.

Мы ровесники вычурным,

сумасшедшим событьям,

ничего нам не вычеркнуть,

ничего не забыть нам.

И с рыданьями, с хохотом,

и в лохмотьях кровавых

полетит над эпохами

наша нищая слава.

С 1957 года Марлена снова пишет, и все чаще. Она посещает литературную студию при Дворце культуры Электромеханического завода, где много молодых стихотворцев. Где-то в 1959 году Борис Чичибабин вытащил ее выступать на поэтическом вечере в Центральном лектории, сказав, что на филфаке университета в 1946 она была самая талантливая. Ее тепло принимает зал, и с тех пор выступления на вечерах в лектории становятся постоянными.

У Бориса Чичибабина в 1962 году вышли две книжки, в Москве и Харькове. В Союзе писателей Марлену уговаривают тоже издаваться. И у нее вышло на излете оттепели две книги: малюсенькая «Дом для людей» в 1965 году в кассете вместе с другими стихотворцами, и «Маятник» в 1968 году. Если первую книгу критика встретила тепло, то на вторую была лишь одна рецензия-донос, написанная критиком Юрием Стадниченко и напечатанная в журнале «Прапор» вдвое большим тиражом, чем «Маятник». Рукопись уже принятой третьей книги «Чего бояться голубям» из издательства «Прапор» сразу же вернули. Объяснение простое: Борис Иванович Котляров, который ранее ее стихи привечал и уговаривал публиковаться, написал донос, что Марлена пишет в лагерь врагу народа Юлию Даниэлю, и стихи у нее не советские. Это о Котлярове Борис Чичибабин написал:

И на меня писал доносы

Борис Жуаныч Котелков.

В результате и Борис, и Марлена попали в список писателей, стихи которых рекомендовано не публиковать. Свободное общение обоих с читателями было закрыто почти на двадцать лет. Оба, тем не менее, писали в стол.

Я думаю, что Котляров писал доносы не по собственной инициативе, его попросили об этом в КГБ. Марлена была с конца 50-х годов под неусыпным надзором КГБ, да и Борис тоже. В начале 1963 года ее вызвали в КГБ, а вскоре после этого мы случайно узнали, что в потолок было встроено подслушивающее устройство. Соседка сверху мыла пол, одна половица отвалилась, и она увидела прослушку. Поделилась открытием с инженером в домоуправлении, не зная, что та хорошо знакома и дружна с Марленой.

Вот краткое описание беседы в КГБ в книге воспоминаний «Что было – видали».

«…Двое, вместе и по очереди, повели со мною беседу, самую глупую изо всех, которые происходили у меня в этом учреждении, «до» и «после».

Я пишу антисоветские стихи! С этим я не могла согласиться! Они прицепились к одному, в самом деле, плохому, но отнюдь не «антисоветскому» стихотворению.

Никто не слышит

их до поры. («их» – наши стихи)

Их ночью пишут

и в перерыв,

без них нам зябнуть

и замерзать,

нам их нельзя было

не написать!

– Это до какой же «поры»? Вы какой поры ждете?

– Не желаю говорить о стихах с безграмотными людьми!

– Да Вы что думаете? Мы сами? У нас эксперты есть!

– И эксперты Ваши безграмотные!..»

И вот так целый день.

В следующий раз вызов в КГБ был в 1974 году.

«Мне позвонили из КГБ и попросили их навестить. Меня, как всегда, подвело любопытство (этот случай, мне кажется, был такой, что они привозить бы меня не стали), и я пошла. Меня принял очень любезно некий молодой и красивый до противности брюнет. Когда я осведомилась, с кем имею, он назвался, но сейчас же, как чертик из бутылочки, заскочил в комнату некий офицер и обратился к нему иначе. «Брюнет» при этом глядел на меня с улыбочкой…

Мой красавчик заявил, что ОНИ (он так и сказал «Мы») хотят снять меня с учета, т. к. потеряли ко мне интерес (он выразился вежливей), но перед этим желают со мной поговорить. Вот у меня, например, всюду портреты Солженицына развешены... И вообще, хотелось бы, чтобы я изложила свои взгляды. Я сперва заверила, что исповедоваться перед незнакомым человеком в знакомом месте не собираюсь. Но тут же вспылила и сообщила ему, что я все равно никогда не прощу советской власти, в частности, то, что она проделала с моими родителями. «Но М.Д., – сказал он, – Вы же знаете, XX съезд...» – Э, нет! – отвечала я, – это не разговор! Вот если бы Вы ответили, кто конкретно был наказан за жизни моих родителей – тогда бы я подумала, – отвечала я.

Разговор, все же, шел. Он задал мне одиозный по тогдашним временам вопрос, как я отношусь к Солженицыну. Я ответила, что считаю его великим писателем. Впрочем, знакома с ним лишь по тем произведениям, которые были в прессе. – А как же книги, за которые его выслали? – Я же их не читала! Или вы хотите, чтобы я, как ваши попки, отвечала: не читала, но осуждаю!

(К этому времени, конечно, я знала всего Солженицына, и он это понимал. Но не настаивал.) Зачем же он меня позвал? – думала я. И получила ответ сразу же. Он спросил меня, что пишет Лина? Я ответила, что это должно быть известно ему не хуже меня!

– М.Д.! – став даже торжественным, сказал он. – Я ведь не имею права читать эти письма. Если бы прокурор узнал, что я их задержал и читаю, у меня были бы большие неприятности! («Ну-ну», – подумала я.) – Дайте мне эти письма! – живо попросил он. – Я очень интересуюсь жизнью Велины Марковны1 (ведь Вы все равно их читаете направо и налево, – добавил он эти слова к своей просьбе). Теперь я понимала причину моего вызова и быстро свернула разговор, объяснив, что я не получила от нее такого разрешения. После чего ушла».

Во второй половине шестидесятых – восьмидесятые годы стихи Марлены расходились в самиздате, были напечатаны в «Континенте», «Русской мысли», их читали по радиоголосам. После ареста Генриха Алтуняна и суда над ним Марлена пишет цикл посвященных ему стихов и передает их для публикации в «Континенте». Сразу же после этого ее опять вызвали в КГБ. В этот раз разговор был более жесткий.

«Разговор вел тот же человек, что и в прошлый раз («красавчик»!), но я бы его не узнала. (Это он сказал мне, что мы уже беседовали «в прошлый раз».) Он прочел мне вслух стихотворение «Ведь что вытворяли», опубликованное в 30-м номере «Континента», впоследствии трижды напечатанное в нашей отечественной периодике. Но кто ж мог подумать, что такие времена наступят?.. Приведу эти стихи, чтобы наша беседа с красавчиком была ясней.

Ведь что вытворяли! И кровь отворяли,

и смачно втыкали под ногти иглу...

Кого выдворяли, кого водворяли...

А мы все сидим, как сидели, в углу.

Любезная жизнь! Ненаглядные чада!

Бесценные клетки! Родные гроши!

И нету искусства – и ладно, не надо!

И нету души – проживем без души!

И много нас, много, о Боже, как много,

как долго, как сладостно наше житье!

И нет у нас Бога – не надо и Бога!

И нету любви – проживем без нее!

Пейзаж моей Родины неувядаем:

багровое знамя, да пламя, да дым,

а мы все сидим, все сидим, все гадаем,

что завтра отнимут? А мы – отдадим!

Красавчик. М.Д., распространяя этот текст, Вы подрываете советский строй.

Я. Да ничего подобного! Я написала стихи и читала друзьям. При чем тут строй!

Красавчик. Это на Вашем языке вы написали стихи и читали друзьям. А на нашем это называется иначе. С целью подрыва Советской власти Вы изготовили клеветнический текст, порочащий советский общественный строй, и распространили его. Вы совершили преступление, которое карается уголовным кодексом, статья 62.

Я. Со словами надо бороться не репрессиями, а тоже словом!

Красавчик (с непередаваемой, небрежной, полупрезрительной интонацией): А зачем?

Думаю, все дальнейшее показало ему, ЗАЧЕМ!

Я. Ваши репрессии все равно ничего не дадут. Пойдите в любую очередь, и услышите разговоры почище, чем любые стихи. За что вы гноите Алтуняна?

Красавчик. Бабка в очереди, когда мы ее вызовем, сразу будет каяться, от своих слов откажется, а Алтунян не откажется.

Я ушла, предупрежденная им, что «еще один раз» (и даже если я просто дам почитать свои «такие» стихи кому-нибудь), они передадут дело в прокуратуру, даже не предупреждая меня».

«Еще один раз» случился быстро. Месяца через полтора в 36-м номере «Континента» появились «Стихи Алтуняну». Узнав об этом, Марлена реагирует следующим образом.

А все-таки я вам врезала!

А там – поминай, как звали,

а там пусть будет, как будет,

и это мне все равно!

Пусть вы перед нами крезами,

а мы как трава под вами,

ваш брат теперь не забудет,

какое вы все говно.

А все-таки я вам вмазала!

И снова – всегда готова,

хоть вы – вершители судеб,

а мы – вода в решето!

Хоть вы нас – атомом, лазером,

а мы вас – ничтожным словом...

Но век разбираться будет,

в чем дело, и кто есть кто!

С другой стороны, известно, что КГБ свои обещания выполняет. И Марлена всерьез готовится к посадке. В стихах «Прощание с морем» она пишет:

Я пришла попрощаться: обними меня, море,

на лихое несчастье, на последнее горе:

там, где длиться жизни моей,

не бывает теплых морей.

Но КГБ решил не репрессировать почти 60-летнюю женщину, не желая нового скандала. А она, спустя два-три года, описывала свои отношения с КГБ снисходительно-юмористически – в диалоге «Поэт и гражданин начальник».

Гражданин начальник (входит):

Все пишете? Не надоело?

Ну-ну, пишите. Ваше дело –

писать, а наше – Вас читать...

Вы все же многим не чета.

Поэт молчит.

Гражданин начальник:

Сказать Вам откровенно, видел

писанья Ваши я в гробу:

Вы ж нынче классик, общий идол,

а мы – тащи Вас на горбу.

Поэт молчит.

Гражданин начальник:

Что делать? Служба! Хлеб насущный,

утробе смертного присущий,

не добывается легко...

Да что, ходить недалеко

нам за примером. Сколько, бишь,

Вам заплатили в «Континенте»

за вирши новые?

Поэт молчит.

Гражданин начальник:

Все бдишь?

Все молча, как на киноленте

старинной? Но учти, однако,

запомни, будешь, как собака,

мне туфли старые лизать!

Поэт молчит.

Гражданин начальник:

Молчишь? Молчи! Не я, так зять,

не он, так деверь – доконаем!

Заговоришь! Расскажешь, вошь,

почем Россию продаешь?

Куда летишь? О чем поешь?

З а ч е м тебя мы догоняем?

Поэт:

Заснул я вроде, не пойму...

Мне что-то снилось... Вновь тюрьму

во сне увидел... И в оконце

жемчужный розовый рассвет

в решетках... Мне семнадцать лет,

а где-то воля, где-то солнце...

И рифмы, звонкие, как медь

в колоколах... Начнут греметь –

и нет как нет тюрьмы... Однако,

здесь, вроде, лаяла собака,

как будто бы пищала мышь,

или комар зудел над ухом?

Увидев гражданина начальника,

укоризненно:

А, так и есть! И сном, и духом!

Чуть я засну – и ты шумишь.

В конце 80-х годов стихи Марлены Рахлиной начинают публиковать в журналах – в шестом номере «Нового мира» за 1989 год, 62-м номере Континента, «Литературной газете», в других изданиях. В 1990 году в Москве в издательстве «Прометей» выходит первая неподцензурная книга избранных стихов «Надежда сильнее меня» с прекрасным предисловием Бориса Чичибабина. В 1994 в издательстве «Весть» (Вильнюс-Моква) публикуется книга «Другу в поколенье» из двух разделов: в первом новые стихи начала 90-х годов, во втором – антология, стихи, которые Марлена считает лучшими. В 1996 году в «Фолио» выходит книга «Потерявшиеся стихи», здесь впервые печатаются отдельные сохранившиеся стихи, написанные до 1949 года и другие стихи конца 50-х – начала 60-х годов, ранее не видевшие свет. В 1995 году публикуется книга переводов гениального украинского поэта Василя Стуса: билингв «Золотокоса красуня/Золотокосая красавица».

С конца 90-х годов Марлена снова много пишет, у нее существенно меняется поэтика: прежний классический стиль сменился живой разговорной речью. Одна за другой выходят книги новых стихов «Октябрь, на июль похожий» (2000, два издания), «Чаша» (2001), «Прозрачные слова» (2006). Она в последний уже раз переписывает воспоминания «Что было – видали…», они выходят в свет в 2008 году, пишет роман в стихах «Филфак».

Удивительный пример поэтического долголетия! Я не знаю никого из писавших на русском языке, кто в старости писал бы так много и так живо. Этот феномен еще требует осмысления.

Уже после смерти у Марлены Рахлиной выходит еще одна книга переводов Стуса: билингв «Палімпсести/Палимпсесты» (2010) и большой том «Собрание стихотворений. Роман в стихах» (2015). Почти все ее произведения можно найти на сайте poetries.org.ua

1 Речь идет о письмах подруги Марлены Лины Волковой (Велины Марковны), эмигрировавшей из СССР в марте 1971 года.