Среди мировой общественности военное вторжение СССР в Венгрию в 1956 году вызвало широкую волну протестов. Фотографии танков на улицах Будапешта обошли едва ли не все самые известные издания того времени, десятки международных организаций осудили факт агрессии – венгерская революция без преувеличения всколыхнула весь мир. Даже спорт не избежал политического противостояния: через месяц после революционных событий на родине Шандора Петефи между игроками сборных СССР и Венгрии по водному поло в Мельбурне вспыхнула кровавая драка и матч олимпиады был остановлен.

Украинцы не стояли в стороне от событий в соседнем государстве. Диаспорная пресса пестрела текстами на венгерскую тематику, одной из самых знаковых среди которых стала опубликованная 25 ноября в газете «Путь победы» статья Дмитрия Донцова «Революция в Венгрии», призывавшая оказать помощь венгерским повстанцам.

По территории УССР с новой силой начинают распространяться антисоветские настроения. По свидетельству Данилы Шумука, «на Волыни колхозники, особенно женщины, так враждебно относились к руководству, что бригадиры и председатели боялись к ним подойти. Колхозники предостерегали власть: «Вот увидите, скоро на Украине будет то, что в Венгрии».

Начальник Дрогобычского центра КГБ Гриценко сообщал в Киев: «Если за 9 месяцев было зафиксировано 60 антисоветских высказываний, то только за октябрь-ноябрь их было зафиксировано 97. Если за 9 месяцев открытых антисоветских выступлений почти не фиксировалось, то в октябре и ноябре их насчитали 11».

Подобная динамика подтверждается количеством политических арестантов. Если за 9 месяцев арестовали 24 человека, то за 2 месяца (октябрь – ноябрь) – 66. По утверждению Юрия Киричука, в Карпатах неизвестные даже вывели из строя несколько железнодорожных мостов, по которым в Венгрию транспортировали советские войска.

Отдельной страницей участия украинцев в венгерских событиях 1956 года стоит история одного украинца – Ивана Григорьевича Фещука.

«…предлагаю в статье 31 Конституции СССР следующее добавление в своей редакции: Советская Армия кровью заслужила благородную репутацию спасительницы мира от фашизма, и никто не имеет права толкать ее для использования в карательных акциях ни против советских, ни против других народов. Государственные лица, отдающие такие неконституционные приказы, должны быть преданы суду».

Эти строки из речи народного депутата ВС СССР Евгения Евтушенко прозвучали с трибуны съезда народных депутатов СССР в 1989 году в Москве. За 23 года до этого Иван Григорьевич Фещук, проходя срочную службу в рядах Советской Армии, выразил протест против того же «использования в карательных акциях» и расплатился лагерным сроком.

После окончания Бердичевского педагогического института Иван Григорьевич работал в селе Перга Житомирской области учителем. Отсюда его и призвали в ряды Советской Армии. Службу проходил в воздушно-десантных войсках, был комсоргом роты. Так случилось, что по прихоти судьбы в часть № 92626 попали служить трое Иванов, все выпускники Бердичевского пединститута – Фещук, Боцян, Касянчук. Да и в общем, почти весь личный состав состоял из украинцев, малой родиной которых были Житомирская, Винницкая, Ровенская, Запорожская области.

В 1956 году стало понятно, что их часть готовят к десантированию. Особой тайны, куда именно, тогда, пожалуй, не составляло ни для кого в стране. Сам Иван Григорьевич так описывает развитие событий: «Наша воздушно-десантная дивизия дислоцировалась в городе Остров (Псковская обл.). Весь личный состав срочно переодели в новую полевую форму. Погоны вшили, нарукавные знаки сняли. Увольнения и отпуска прекратили. Выход из постоянного места пребывания закрыли. КПП удвоили. Парашюты личного состава перепроверили и опломбировали. Любая переписка солдат была прекращена».

К огромному удивлению Ивана Григорьевича, никто из воинов даже и не задумывался, что их ожидает: «Настроение у воинов было приподнятое. Я убеждал солдат 4-й стрелковой роты, где был комсоргом, что гвардейцу-десантнику роль жандарма не к лицу. Мы – защитники Отечества, о чём и заявили в присяге, а функции карателей не для нас».

Однако мировоззрение личного состава надёжно зомбировали идеологической пропагандой командования. Последнее, к слову, кроме сохранения взбудораженной ОВД (Организация Варшавского Договора) после восстаний в Берлине, Познани, а теперь и в Будапеште, видимо, было не против получить свою долю наград. Ситуация в чём-то напоминала настроения на Пиренейском полуострове конца XV – начала XVI века. Испанские гранды сначала в патриотическом порыве освобождали свою родину от захватчиков, однако когда Реконкиста прошла, поколение, воспитанное на подвигах её героев, стремилось к подобным подвигам и наградам. Военные почести манили многих, они их в конце концов и получили, правда, уже не отвоёвывая свои земли, а захватывая чужие – на Американском континенте.

Многие на занятиях по отработке приёмов, например, метания штык-ножа, говорили, что он покажет, как надо это делать, но уже в Будапеште. «А ну скажут идти на Западную Украину, так что, стрелять в своих братьев и сестёр?» – подобные разговоры проводил не только Иван Григорьевич, но и Боцян и Касянчук. Все трое объединили собственные усилия, справедливо решив, что поодиночке их и без того призрачные шансы на успех будут вообще мизерными.

Особого плана действий не было, да, в общем-то, его и не могло быть. Бесстрашная оценка действий правительства, по большому счёту их критика, да ещё и внутри воинской части, которая, как следовало из всего, должна была реализовывать в жизнь постановления того самого правительства, делала невозможными даже иллюзии на основательную работу. Поэтому деятельность проводилась в форме простого общения с личным составом, обсуждения внутри самой группы, распространения и изготовления листовок.

Сам Иван Григорьевич распространил 15 писем, что вместе с вышеупомянутым разговором, о котором услышал один капитан из штаба полка, вызвало интерес к его личности. «Тот капитан хорошо меня знал. Вызвал в штаб. Попросил переписать один из протоколов. Позже выяснилось: для экспертизы почерка. Листовки, написанные моей рукой, были уже в Особом отделе воинской части».

Однако работа не прекращалась ещё день-два: «Впоследствии всю нашу организацию – украинцев – назначили в суточный караул, при этом вручив все личные документы (чего никогда не бывало, а с учётом подготовки к десантированию – и подавно), по два боекомплекта патронов вместо одного. Это была явная провокация, но вместе с тем мы поняли, что между нами есть предатель… Однако, уже через 2-3 дня по всей дивизии объявили “отбой” и сняли режим боевой готовности». Таким образом, благодаря трём смельчакам, только один полк из той дивизии был направлен в Венгрию, однако тот в то время дислоцировался аж в Прибалтике, в городе Валга.

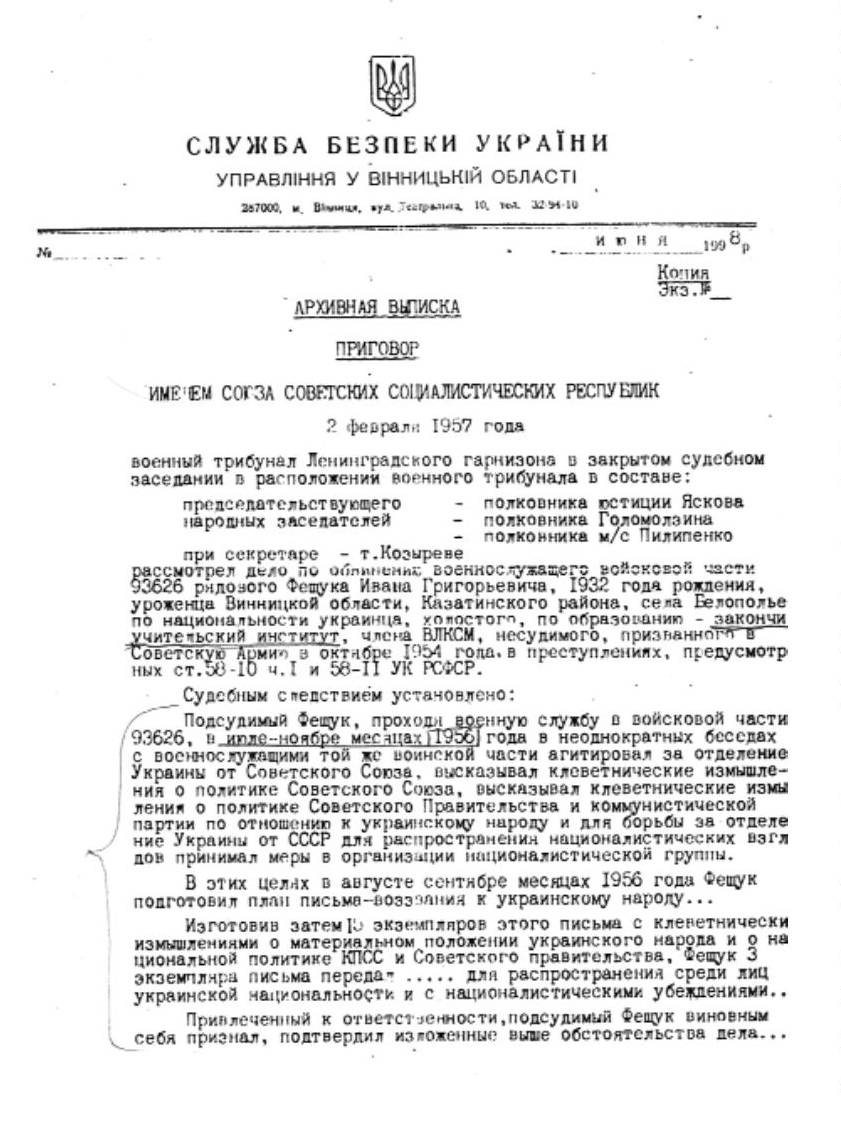

Пятнадцатого ноября 1956 года рядового в/ч 93626 Ивана Фещука арестовали. Ему инкриминировалась ст. 58 УК РСФСР – «измена Родине». Мера наказания – расстрел. Следователь настаивал на «антисоветской агитации». Иван Григорьевич свою «вину» признал. Казалось бы, «инцидент» исчерпался, однако советская Фемида не решилась идти на откровенное юридическое кощунство.

Во-первых, слова «Венгрия» или даже такой вариант кальки как «Мадьярщина» в листовках не встречались, не употреблялись они и в устной агитации. Организация выступала против любой неправомерной агрессии (если агрессия вообще может быть правомерной), и отрицала её выражение в военном вторжении, нарушении суверенитета другого государства. Как видим, эта аперсонификация сыграла и конспиративную роль.

Во-вторых, СССР формально не объявлял войны стране Имре Надя. Даже все радиоприёмники твердили, что страны соцлагеря оказывают Венгрии лишь интернациональную помощь. Следовательно, военного положения ни в городе Остров, ни в любой другой точке страны, юридически быть не могло. Значит и термин «измена» не мог инкриминироваться в контексте трактовки противозаконного деяния в вооружённых силах во время боевых действий.

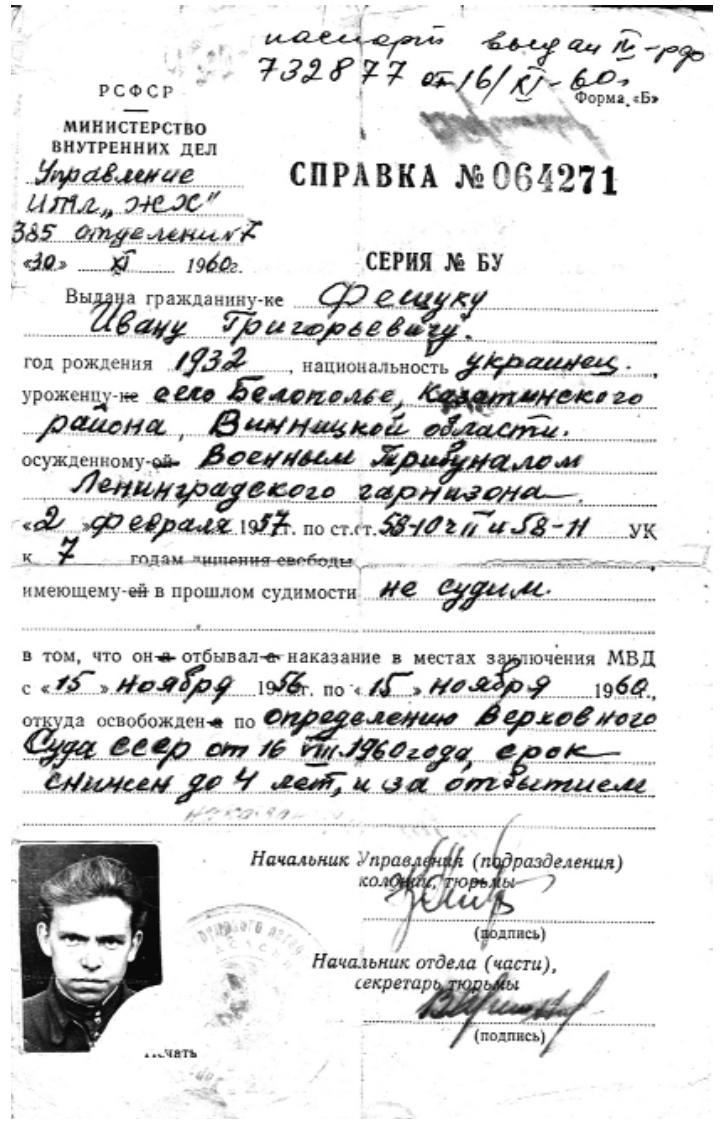

Отсутствие доказательств, молчание солдат (а они молчали или отрицали факт агитации), безрезультатность обыска и очных ставок (потому что на них даже провокатор организации отказывался говорить), заставили обвинение переквалифицировать расстрельную статью, и советская юриспруденция заменила её на ст. 58.10 и 58.11 («буржуазный национализм») заключением на 7 лет.

Отбывал наказание Иван Григорьевич сначала в Псковской тюрьме, потом во внутренней тюрьме города Ленинграда. О пребывании здесь узник совести вспоминает: «Узнал, что в соседней со мной камере под № 193 в своё время находился Ленин. Сначала решил узнать перестукиванием стен, есть ли там кто-нибудь, но на сигналы никто не отвечал. Тогда решил: когда часовые будут проводить меня по коридору, заглянуть через глазок на дверях камеры № 193 внутрь. Спереди и сзади шли часовые, мне же было приказано держать руки за головой и смотреть вниз. Просчитав количество шагов от своей одиночки до камеры вождя, я отвёл руку и бросился к двери. Сквозь отверстие увидел пустую камеру, опущенные нары (на день они, как правило, поднимались, чтобы заключённые не имели возможности лежать), стол, накрытый красной суконкой. Часовой, шедший сзади, ударил меня прикладом, и я потерял сознание. За это нарушение меня наказали карцером на пять суток, но что те пять суток! Зато увидел камеру вождя – кому ещё выпадала такая возможность?»

После Ленинграда были Красная Пресня и мордовский лагерь № 7 для политзаключённых. На то время в последнем было 2500 человек. О тех годах Иван Григорьевич рассказывает: «В лагерях отсидел за отца 34 года Юрий Шухевич. Я находился с ним вместе в Мордовском ОЛТ № 7 с 1957 до 1961 года. Дружили. У меня есть его фотография с собственноручной подписью. Там же в то время находился и всемирно известный композитор Василий Барвинский. Его жена Наталья отбывала наказание в ОЛТ № 3, тут же, в мордовских лесах Дубравлага. Здесь в ОЛТ находился и кардинал Иосиф Слипый. После меня туда же прибыл Левко Лукьяненко».

Заключённые изготавливали фанерные корпуса. Среди эпизодов той лагерной жизни Иван Григорьевич вспоминает тот, что мог подарить одному из заключённых самое ценное – свободу. Группа эстонских политзаключённых хотела устроить побег своему соотечественнику Бромбергу, который во время войны прошёл немецкую диверсионную школу с целью продолжения борьбы в Прибалтике. Решили копать из сушилки подземный ход за пределы зоны. Землю выносили на сельскохозяйственный участок, закреплённый за нами. Работа заняла всю осень, и ход был вырыт за ограждение, осталось пройти около ста метров, но весной наряд обнаружил проталину, и ход раскрыли.

Освободившись, Иван Григорьевич возвращается в Белополье. Как и у всех советских политзаключённых, при поисках места работы при неусыпном «содействии» властей возникли проблемы. Еле удалось с помощью сестры устроиться работать учителем в городе Стаханов Луганской области.

С тех пор, несмотря на полностью новый круг общения, он активно включился в общественную жизнь, окончил Луганский педагогический университет.

С декабря 1989 года начинает печататься в газетах. Первую свою статью Иван Фещук посвятил защите украиноязычных школ восточноукраинского городка и защите прав украинского языка. Следующие статьи стали не менее актуальными: исследование восстания в Новочеркасске; восстановление исторического названия города Стаханов (Кадиевка); критика избирательной системы времён СССР.

Летом 1996 года на имя Ивана Григорьевича пришло письмо от венгерского союза политзаключённых. Со всего бывшего СССР лишь трёх человек Венгрия представила к национальной награде: ордену «За Отчизну», в сорокалетнюю годовщину революции 1956 года. Кроме Ивана Григорьевича Фещука, были избраны народный депутат Украины Евгений Пронюк и методист института усовершенствования учителей из Житомира Иван Боцян. Полный перевод выписки к венгерскому ордену звучит так: «Общество Венгерских политических заключённых награждает Фещука Ивана Григорьевича, боевого товарища, орденом „За Отчизну“, отдавая дань уважения его патриотическому и самоотверженному отношению к защите Венгерской Отчизны, за что он был подвергнут преследованиям».

Инакомыслящим советского времени выпадала непростая судьба. Личности, свято верившие в высшие идеалы, не ценились государством, в котором им пришлось жить. (Много ли изменилось с тех пор и не так ли сегодня – вопрос риторический). Государством, которое упекало их в тюрьмы, ломая жизни и калеча судьбы. Они могли опереться лишь друг на друга и идти дальше, не склоняя головы. И продолжая верить, несмотря ни на что.