7 февраля в Харьковском литературном музее состоялась лекция Евгения Захарова, на которой он рассказал о том, что такое диссидентство и какие течения оно имело в СССР, почему и как люди становились диссидентами, чем отличался диссент на Востоке и Западе Украины, сколько было диссидентов и как с ними боролся КГБ.

Добрый вечер. Мне очень приятно быть в Литературном музее, встретиться с вами по этой теме. Я хочу сегодня сделать обзор диссидентского движения и вместе с вами осознать, что это за феномен, какое он имел значение.

Слово «диссидент» происходит от латинского и на этом языке означает «несогласный». Так обычно называли тех, кто выступает против общепринятой оценки, системы вещей и тому подобное. Изначально это слово использовалось в религиозной плоскости, так называли тех, кто придерживается неканонических религиозных взглядов. Например, в Польше так называли всех некатоликов, в Великобритании в Средние века также были религиозные диссиденты и так далее. Но в наше время это слово обычно используют для того, чтобы выделить людей, которые не согласны с общепринятыми государственными установками, и поведение которых не вписывается в те нормы поведения, которые доминируют в той социальной системе, где человек существует. Ещё таких людей называют «инакомыслящие», но здесь есть большая разница, потому что инакомыслящих значительно больше. Людей, которые думают иначе, очень много, а диссиденты не только думают иначе, но и действуют иначе. Я попробую вам представить спектр различных моделей поведения людей в том социуме, который был в СССР, в частности, в Украине в те годы. Обычно говорят, что диссидентское движение зародилось в конце 1950-х годов и завершилось в 1987 году, когда фактически началась так называемая «перестройка». Это тот период, о котором нужно говорить, когда речь идёт о диссидентском движении.

Хочу предложить вам такой эксперимент. Представьте себе, что вы перенеслись во времени на 50 лет назад и находитесь в Советском Союзе в начале 1970-го года. Какая жизнь там вас ждёт? Первое, что следует заметить — страна абсолютно закрыта, выехать из неё нельзя. Поездка за границу — это как подарок от власти, администрации, партии и так далее. Особенно в так называемые капиталистические страны — чтобы туда поехать, нужно пройти обязательную инспекцию в КГБ. И в каждой группе, которая ехала за границу, обязательно был кто-нибудь из этой «конторы». Я думаю, все знают, что КГБ (я обычно использую русскую аббревиатуру) — это комитет государственной безопасности — Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. Это, фактически, тайная идеологическая полиция, которая следила за тем, чтобы люди, проживающие в Советском Союзе, жили так, как им предписывают. Чтобы они были в определённых рамках и за эти рамки никуда не выходили. Так вот, КГБ следил за всеми людьми повсюду, где они существовали.

Обычно, в каждой академической группе в вузах должен был быть тот, кого называли «стукач» — человек, который является сексотом, негласным сотрудником КГБ, который доносит на своих знакомых студентов, которые с ним учатся. В каждом производственном коллективе обязательно должен был быть такой сексот, в каждой делегации, которая едет за границу, и так далее.

Это сейчас можно поехать за границу, до недавнего времени нужно было получить визу, сейчас уже безвизовый режим и со странами Европейского союза, а тогда это было абсолютно невозможно. Я, например, впервые выехал за границу в 1991 году, почти в сорок лет, уже после того, как распался СССР. А до того я даже об этом и помыслить не мог, это было абсолютно невозможно. Более того, мне даже в КГБ запретили ездить к моим родственникам, которые жили в пограничной полосе в городе Балтийск, это бывший Пиллау на Балтийском море. Потому что там была государственная граница, и в пограничную зону нельзя было попасть, нужно было брать разрешение в ОВИРе. ОВИР — это Отдел виз и регистрации. То есть, фактически разрешение давалось в КГБ. И вот, в один прекрасный момент мне запретили ездить в Балтийск, и моей матери тоже. У отца там была родная сестра и большая семья, мы очень дружили. Но в какой-то момент мы прекратили туда ездить, потому что нам это запретили. Такой пример очень характерен.

Дальше — одна партия, одна идеология, и всё, что из этого следует. Одна линия поведения, и отклоняться от неё в сторону абсолютно нельзя. Была цензура, нельзя было печатать то, что ты хочешь. Был так называемый Главлит, который перечитывал абсолютно все произведения, которые выходят в печать. Абсолютно все — и в науке, и в искусстве, и в литературе. Я, даже когда защищал диссертацию по специальности «электрические машины», мой автореферат должен был пройти через этот Главлит. Что они там выискивали, мне трудно сказать, но тем не менее. И очень многое запрещалось. Вот такая, прямо скажем, довольно убогая жизнь была в 1970-м году, пятьдесят лет назад. И возникает вопрос: чего же люди ожидали, на что они надеялись?

Совсем недавно, в августе 1968-го года, были введены войска стран Варшавского договора в Чехословакию, и фактически всё руководство Чехословакии было арестовано. Их привезли в Москву, где их заставили каяться, отказываться от всех своих планов и так далее. Между прочим, только один из членов правительства и руководителей Чехословакии категорически отказался от этого, ничего не подписывал и не признавал. Его просто поместили отдельно и даже не хотели выпускать обратно в Чехословакию. И, всё же, остальные добились, чтобы его отдали, и он поехал со всеми. То есть, фактически Чехословакия была оккупирована, и это был государственный переворот. А люди повсюду в странах Варшавского договора смотрели с большими надеждами на так называемую «пражскую весну», когда пытались сделать так называемый «социализм с человеческим лицом», когда надеялись, что там будет значительно лучшая жизнь, чем была до «оттепели». Следует сказать, что в сталинские времена фактически во всех странах Варшавского договора тоже были тоталитарные режимы, были политические репрессии. И повсюду была «оттепель», в одних странах — раньше, скажем, в Югославии, Венгрии, в других — позже, скажем, в ГДР она была в 1960-м году.

В СССР «оттепель» началась с 1956-го года, после известного выступления Хрущёва «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС. Этот очень большой доклад был прочитан во всех отделах компартии на всех предприятиях, учреждениях, вузах и так далее. То есть все коммунисты, которые пришли на эти собрания, это услышали, очень много людей. Речь там шла о преступлениях Сталина, и Хрущёв очень многое рассказал. В частности, он намекнул, что Кирова убили, и ещё было много намёков, и многое было сказано откровенно. Тогда же, в 1956 году было массовое освобождение политзаключённых, около двух миллионов человек вернулись. Как говорила Анна Андреевна Ахматова, две России встретились: та, что сажала, и та, что сидела, и посмотрели друг другу в глаза.

Тогда процессы шли довольно быстро, и люди, особенно молодёжь, начали осознавать, что они не понимали, что происходит. Они увидели, что то, во что они верили, оказывается, совсем не соответствует тому, что было на самом деле. Что история переписана, что многое было сманипулировано, что всё было не так. Что были массовые политические репрессии, что много людей убили, что с войной всё было не так, как рассказывали раньше, и так далее. Тогда господствовало это желание знать правду и такие настроения — знать больше, иметь большую свободу, чем была раньше, во времена Сталина, особенно это было характерно для молодых людей. Если посмотреть записи тех времён, скажем, концерты Окуджавы или Визбора, поэтические вечера конца 1950-х и начала 1960-х годов, встречи молодёжи на площади Маяковского, где просто читали стихи друг другу, то можно увидеть большой энтузиазм, оптимизм и желание лучшего у людей. В этом смысле очень большое влияние оказал фестиваль молодёжи в Москве в 1958-м году, когда приехало много иностранцев и с ними, как оказалось, можно общаться, брать книги и так далее. Хоть это было под контролем, но тем не менее, этого было очень много.

Всё это фактически и запустило процесс «оттепели». Кроме того, те, кто вернулся из лагерей, хотели говорить о том, что они пережили. Тогда хлынули просто потоком воспоминания бывших заключённых и такая литература, и вообще, это было в тренде. Даже в прозе тех писателей, которые раньше были абсолютно нейтральны, обязательно появлялась история, где очень хороший человек был репрессирован, попал в лагерь, вернулся, и плохие люди, которые его угнетали, и так далее.

Всё это было в парадигме «плохой Сталин, хороший Ленин», то есть глубже это не шло. Переосмысление роли Ленина ещё не произошло, и до этого не очень доходило, и такую литературу не печатали, как известно. Но, тем не менее, всё это шло, и всё это развивалось. И государство вдруг начало понимать, что у него уходит земля из-под ног, оно уже не может всё контролировать, как это было раньше. А руководство государства оставалось коммунистическим, это было принципиально. И была реакция, скажем, на события в Венгрии, которые были достаточно жёсткими и кровавыми, там много людей погибло, причём с обеих сторон. После событий в Венгрии советское руководство стало пугаться развития событий. Была встреча Хрущёва с активом КГБ в начале 1957-го года, и фактически были запущены политические репрессии в СССР.

Что интересно, всё это шло рядом. С одной стороны — свобода, поэзия, литература, журнал «Новый мир» и так далее. А с другой стороны — репрессии против тех людей, кто отклонялся от линии партии, кто хотел больше, чем разрешено, и так далее. Вообще, в послесталинские времена политические репрессии были самыми большими именно в этот период, после Венгрии. Бесспорно, не такие репрессии, которые были в сталинские времена, они уже были другими, но были.

Постепенно стали «закручивать гайки», сняли Хрущёва. Ещё было колебание, что и как делать, но после дела Даниэля и Синявского в 1965-м году советское руководство окончательно решило, что нужно сворачивать «оттепель», все эти свободы, и взяло курс именно в этом направлении. Это был первый политический процесс, на котором общество полностью поддержало подсудимых, они не признали себя виновными, такого никогда раньше не было в СССР, они защищали себя, адвокаты защищали их, требовали признать их невиновными, за них вступилось всё общество, за них заступались западные коммунистические партии, западные писатели и так далее. Была идея создать политический процесс, на котором запугать всю интеллигенцию, а вышло всё наоборот.

Юлий Даниэль

Именно с дела Даниэля и Синявского фактически и начинают отсчёт диссидентского движения. Хотя, на мой взгляд, это надо начинать раньше, ещё с конца 1950-х годов, когда было довольно много подпольных коммунистических организаций, желавших изменить строй. Они так себя мыслили, что это будет подпольная партия, которая постепенно расширится, будет иметь много членов, и когда они будут в состоянии, они, так сказать, всё это сделают. Но всё это очень быстро раскрывалось, и все попадали в лагеря, и такого было довольно много.

Ольга Ризниченко: И Лукьяненко тоже?

Лукьяненко, да, это Украинский рабоче-крестьянский союз. В Украине тоже были такие организации. Вот, Оля упомянула о Левко Лукьяненко, это так называемое дело юристов, о котором узнали значительно позже, оно было в 1961-м году. Это была подпольная организация, которую создали партийные работники. Сам Левко Григорьевич был юристом, кстати, учился на одном курсе с Горбачёвым. Он был членом компартии, работал в райкоме партии на Западной Украине. В организации был ещё один юрист, Иван Кандыба, его друг, был милиционер Вирун, то есть, это была такая организация, но подпольная. Но уже были ненасильственные средства борьбы. Для этой эпохи характерен отказ от применения насилия, всё это было исключительно ненасильственное сопротивление.

Всё же, следует сказать два слова о деле Даниэля и Синявского. Они были писателями, которые печатались на Западе под псевдонимами. У Андрея Синявского был псевдоним Абрам Терц, у Юлия Даниэля — Николай Аржак. Синявский печатался, начиная с 1956-го года, и это продолжалось до 1965-го года, а Даниэль начал печататься в 1960-м году, поэтому напечатал меньше. Это продолжалось довольно долго, пока их не вычислили и не арестовали в сентябре 1965-го года.

Андрей Синявский

Синявский был довольно известным литературным критиком, он вместе с Меньшутиным написал книгу «Поэзия первых лет революции» — подробное описание тогдашней поэзии. Он был автором большой вступительной статьи к изданию Бориса Пастернака в большой серии «Библиотека поэта», это самый большой сборник произведений Пастернака, который выходил в СССР. Это было в 1965-м году, как раз в тот год, когда он был разоблачён.

Кстати, разоблачили его таким образом. Он воспользовался одной цитатой, которую он мог увидеть только в спецхране. Это увидели, а дальше было просто: взяли список всех литераторов, у которых была возможность прийти в спецхран и там работать, и сразу же имя Синявского было вычислено. Сразу после этого за ним стали следить, очень быстро вычислили Даниэля и арестовали их. Дали семь лет лишения свободы Синявскому, пять лет Даниэлю, несмотря на всё это заступничество. Было очень большое движение за их освобождение, в помощь им.

Фактически тогда оформилось диссидентское движение. Люди перезнакомились, начали действовать вместе. Была создана так называемая «Белая книга» по процессу Даниэля и Синявского, в которую собрали абсолютно все документы с этого процесса — и стенограммы, и обвинительное заключение, приговоры, последние слова Даниэля и Синявского. Это создал Александр Гинзбург со своими товарищами — Алексеем Добровольским, Юрием Галансковым и Верой Лашковой. За то, что они это сделали, опять же, их арестовали и репрессировали, это был процесс четырёх в 1967-м году. После этого была большая подписная кампания в их защиту, и так далее.

(фото Гинзбурга)

Гинзбург ещё в 1961-м году начал издавать самиздатовский журнал «Синтаксис», где он печатал новую поэзию, которая не пробилась к читателю. Там печатались молодые московские и ленинградские поэты — Бродский, Кушнер, Ахмадулина и многие другие. После этого часть из них уже начали печататься официально, там было много поэтов, которые потом стали очень известными. Вышло четыре номера журнала, а потом всё это тоже поломали, потому что самиздат нельзя было простить.

Что такое самиздат? Слово это родилось ещё в 1940-е годы. Был такой поэт Николай Глазков, который ещё тогда не печатался, переписывал свои стихи в тетради и подписывал: «самсебяиздат». Таким образом этот термин зародился и потом перешёл в «самиздат». То есть самиздат — это такие произведения, которые не печатают официальные издательства, которые не проходят цензуру, но людям они интересны, и они их распространяют сами, передавая друг другу. Если мне это нравится, я это перепечатаю и передам дальше. То есть к самиздату литература относится именно по характеру её размножения — пишущая машинка, фотоспособ, по-разному. Самиздат был очень широким — и поэзия, и проза.

Известно, что Солженицын успел напечатать «Один день Ивана Денисовича», за который ему даже Хрущёв планировал присудить Ленинскую премию, но этого не произошло, и ещё несколько рассказов. Последний был издан в 1966-м году. «Раковый корпус» был уже набран в журнале «Новый мир», но это было запрещено, и тогда этот номер «Нового мира» вышел тоненьким, без этого романа, потому что ничем другим его уже не успевали заменить. И вся проза Солженицына была в самиздате: «Раковый корпус», «В круге первом», «Август Четырнадцатого» — начало эпопеи «Красное колесо» и так далее.

Были другие замечательные произведения в самиздате, скажем, «Верный Руслан» Георгия Владимова, по-моему, это очень сильная проза, история караульного пса, если не читали — советую. Это большая литература, на самом деле. Первая часть дилогии Юрия Домбровского, «Хранитель древностей», была опубликована, вторая часть — «Факультет ненужных вещей» — не была напечатана и была только в самиздате. Юрий Домбровский — старый сталинский зек, который очень хорошо писал, и большая часть его произведений ушла в самиздат, хотя кое-что печаталось и официально, как, кстати, и у Владимова. То же самое было и с Войновичем, и так далее.

Самиздат был философский, культурологический, исторический. Было много исторических произведений, где речь шла о том, какой на самом деле была история. Потому что историю переписывали, ею манипулировали, как говорит мой коллега и друг Василий Овсиенко, история — это не то, что было, а то, что написали. Именно это было в советские времена. Кое-что попадало и в официальную печать. Была такая статья Василия Кардина «Легенды и факты» в «Новом мире» в 1966-м году, где он рассказывал, что не было никаких героев-панфиловцев, что никто не говорил, что «позади Россия, и отступать некуда», что 23 февраля 1918-го года не было никаких боёв, и не было никакой Красной армии, а был только декрет товарища Троцкого о создании этой армии и так далее. То есть, он рассказывал много фактов о том, какие устоявшиеся исторические стереотипы на самом деле были легендами, и этого не было. Но широко это не могло быть в официальной печати. И когда, скажем, доктор исторических наук и профессор Александр Некрич написал свою книгу, небольшую брошюру «1941, 22 июня», где он давал свою оценку тому, что произошло в начале войны, и почему всё так случилось, эту книгу довольно быстро запретили, изъяли из всех библиотек и архивов, отовсюду. Её просто не стало, она стала таким раритетом, и так же было и с другими историческими трудами.

Был такой философ и культуролог Григорий Померанц, он недавно умер, очень известный, сильный философ. Он весь был в самиздате, почти не печатался официально, лишь одна-две-три статьи может когда-то были. Его диссертация так и не была напечатана, мы её недавно напечатали, а так она больше нигде не выходила вообще.

Самиздат власти тоже преследовали. Кроме книжного самиздата, ещё был магнитофонный самиздат. Фактически, все песни бардов — Высоцкого, Окуджавы, Галича, Юлия Кима, Визбора — это тоже не распространялось официально. Это можно было переписывать, но КГБ следил и за тем, кто это делает, устраивал обыски, забирал эти записи. Они делали всё, чтобы активность клубов самодеятельной песни утихала, и так далее.

То же самое происходило и в отношении художников-нонконформистов, которые писали не так, как хотела власть. Не было никакого соцреализма, все они были модернисты, и они устраивали выставки под открытым небом. Была известная история, когда такую выставку смяли бульдозерами и так далее. Известно, как Хрущёв кричал на Эрнста Неизвестного, и так далее. А некоторые художники даже попали в психбольницу, скажем, как Михаил Шемякин. Это известная история, что его признали душевнобольным, и он попал туда.

Так вот, власти решили со всем этим покончить и начали репрессировать тех, кто распространял самиздат. Была такая статья 187-прим в уголовном кодексе УССР, 190-прим в кодексе РСФСР и аналогичные статьи в кодексах других советских республик. Она была введена в июле 1967-го года, и она карала за антисоветскую агитацию и пропаганду и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Замечу, что здесь речь шла о распространении. Мера наказания была от штрафа в 100 советских рублей до трёх лет лишения свободы. Эту статью довольно активно использовали. Как правило, когда человека за это сажали, он получал максимум — три года лишения свободы. Вообще, по этой статье можно было посадить и за анекдот — просто сказать, что это клевета на советский строй. Но у КГБ — а именно они занимались тем, что выискивали тех, кто распространяет самиздат — был очень простой подход. Они вызывали к себе человека, и, если видели, что человек его боится, он запуган и от всего отказывается, говорит, что никогда больше не будет такого делать — они достигали своей цели. Эта профилактика была, так сказать, успешной, и этот человек их больше не интересует, он больше не будет рассказывать такие анекдоты.

Там, где я работал, было двое молодых людей, которые очень интересовались международной политикой. Они слушали радио «Свобода», BBC, «Голос Америки», читали всё, что могли найти о международной политике, очень хорошо в этом разбирались. И постоянно в курилке, когда поедут в колхоз или на какую-то стройку — их, как всех молодых инженеров, посылали туда работать — заводили об этом разговоры, потому что их это интересовало. Обоих, как они потом рассказали, тайно вызывали в КГБ и сказали, что так себя вести неправильно, «думайте о своих семьях, о своём будущем. Будете так себя вести — у вас никогда не будет роста ни в зарплате, ни в должности, так и будете инженерами на сто двадцать рублей. А если будете продолжать — будет ещё хуже для вас, потому что нас это не устраивает». И они заткнулись, попросту говоря, прекратили обсуждать. То есть, в этом случае это также была успешная профилактика.

Во время таких вызовов всегда пытались сделать людей сексотами и пытались так получить информацию на тех, кто интересовал КГБ. Если человек не соглашался, не боялся, не хотел идти на разговор, тем более, на сотрудничество, то он фактически фиксировал свою нелояльность к КГБ, а значит, и к советской власти в целом. И он уже становился кандидатом на будущую посадку, за ним продолжат следить и так далее.

Вторая политическая статья, которая тогда существовала — это статья 70-я уголовного кодекса РСФСР (статья 62 уголовного кодекса УССР) — антисоветская агитация и пропаганда с целью подрыва советской власти, а также хранение литературы такого содержания. Если по статье 187-прим могли наказать только за распространение, то есть того, кто принёс самиздат, а тот, кто читает, не должен быть наказан, то здесь срок наказания можно было получить даже за хранение. Первая часть статьи была от полугода до семи лет лишения свободы плюс ссылка от двух до пяти лет. Вторая часть статьи была, как правило, для тех, кто уже один раз отбыл наказание по первой части, и там уже было от трёх до десяти лет лишения свободы и до пяти лет ссылки. Причём те, кто осуждался по 70-й статье (нашей 62-й), квалифицировались как особо опасные государственные преступники, и они содержались не в уголовных лагерях, а отдельно от уголовников. А те, кто попал под статью 187-ю, были с уголовниками в обычных лагерях по всему Советскому Союзу. Кстати, одним из первых, кто получил три года по этой статье, был Вячеслав Черновол. За то, что он написал книгу «Горе от ума» о судьбах тех, кто был арестован и осуждён в 1965-м году, во время так называемой первой волны арестов в Украине.

Вячеслав Черновол

С 1967-го года по статье 190-й в Советском союзе в целом посадили 1609 человек. По 70-й статье с 1959-го года по 1987-й посадили 6503 человека в Советском Союзе в целом. Я позже скажу, как вычислить количество осуждённых в Украине.

То, что я говорил о вызовах в КГБ, это была так называемая профилактика, и профилактировали тех, кто вёл себя не так, как надо: читал самиздат, как-то на этом попался, что-то говорил и так далее. С 1967-го года по 1974-й было профилактировано, вызвано в КГБ, 121 с половиной тысяча человек. С 1975-го по 1986-й — в среднем 20 тысяч человек в год. Это довольно много. Если взять тех, кто был осуждён по 70-й статье, и посмотреть, кто из круга этих людей был профилактирован, то получится, что на одного осуждённого по 70-й статье приходится 96 профилактированных. То есть, это довольно большая группа людей. Что касается тех, кто был осуждён по статье 190-й, то там на одного осуждённого человека приходится 25 профилактированных. Если всё это собрать вместе, то получится, что общие масштабы тех, кто был осуждён по этим двум статьям и попал под профилактику, это примерно 700-800 тысяч человек во всём СССР. Но это далеко не всё.

Кто ещё интересовал КГБ, кем они занимались? Теми, кто пытался сбежать из этого коммунистического или социалистического «рая». Таких людей было много. Известна история о «самолётчиках», которые пытались угнать самолёт в Ленинграде в 1971 году. Она наиболее известна потому, что их приговорили к смертной казни, весь мир встал на их защиту, и им заменили смертную казнь на большие сроки наказания. Кстати, была история, когда всё-таки захватили самолёт и перелетели на нём за границу. Плыли на лодках, тайно переходили сухопутную границу. Было очень много попыток, некоторым это удалось. Этих людей стандартно сажали на 10 лет лишения свободы за измену Родине. И они также сидели в тех же лагерях, где были особо опасные государственные преступники, что и те, кто был осуждён по 70-й статье. Таких людей, скажем, с 1959-го года по 1974-й было 2240. Тоже много.

Далее, такая группа людей, как те, кто боролся за свободу эмиграции. Их тоже было очень много. Это ещё одна группа людей, которых можно отнести к диссидентам. Началось это в 1970-1971-м году, это период, когда первые люди уехали из СССР, и это движение постепенно стало массовым. У евреев были большие проблемы с этим. Тех, кто ехал первым, считали чуть ли не врагами народа. Тех, кто был в партии — сразу оттуда выгоняли, с работы выгоняли, тех, кто был студентом — сразу выгоняли из комсомола и из вузов, где они учились, травили на всех собраниях и так далее. И их не выпускали из страны, это нужно было буквально вырывать с большими трудностями.

В Харькове первые такие эмигранты были в марте 1971-го года, я как раз знал обе эти семьи. Одна — это семья Хаима Спиваковского, который ещё в 1948-м году совсем молодым человеком был осуждён как сионист, получил десять лет, но отсидел меньше. Вторая семья — они были мне очень хорошо знакомы, потому что наши семьи дружили — это Александр и Велина Волковы. Александр Волков был пианистом и преподавателем консерватории, Велина Волкова была преподавателем английского языка в техническом вузе. Точно так же, они очень тяжело выезжали из СССР, но уехали. Потом этот поток всё нарастал и нарастал, но у них были свои проблемы с КГБ и так далее.

Следующая большая группа людей, которые репрессировались советской властью за «неправильное» поведение — это так называемые религиозники. Это тоже очень большая группа диссидентов. Это были люди, которые принадлежали к различным религиозным течениям, в частности, протестантским. Были баптисты, условно говоря, «правильные» и «неправильные». «Правильные» — это те, кого признавала советская власть, они были официальные, зарегистрированные. Но были и «неправильные» баптисты, которых было значительно больше и которые были в подполье, тайно собирались и их преследовали. Большой проблемой для молодых людей была служба в армии, потому что баптистам и членам других протестантских общин запрещено брать в руки оружие, они этого не могут себе позволить. И они массово отказывались от службы в армии. Альтернативной службы тогда не было, и они до 28-ми лет успевали дважды получать срок по 72-й статье уголовного кодекса за отказ от службы в армии. Первый раз — год-два, второй — два-три года. Таких людей было много, несколько тысяч. Эта категория людей, кстати, так и не была реабилитирована. Особенно жёстко относились к свидетелям Иеговы, это было всегда — и во времена Сталина, и в нацистской Германии их расстреливали, они там так же отказывались от службы в армии, шли в лагеря или гибли в Советском Союзе. И в послесталинские времена именно к этой конфессии были очень серьёзные репрессии.

Так же были проблемы у тех, кто принадлежал к восточным христианским конфессиям. В Украине, как известно, было две запрещённые церкви — Украинская автокефальная православная церковь, которую запретили фактически ещё 1920-х годов, и Украинская греко-католическая церковь, которую запретили после Второй мировой войны. УГКЦ заставляли стать православной, кто-то согласился, кто-то — пошёл в лагеря, кто-то пошёл также в подполье. У вас будет лекция Мирослава Мариновича, он будет об этом рассказывать подробнее, потому что это ему очень близко. Его дед был священником греко-католической церкви, которого заставили перейти в православие, он об этом вспоминает в своих мемуарах.

Нелли Немыринская

Это Нелли Немыринская — украинский адвокат, которая защищала диссидентов. Мы издали книгу с описанием десяти таких дел. Одним из этих дел был процесс, на котором она защищала Бидию Дандарона, который жил в Алма-Ате и был буддистом, и его за это репрессировали. Нелли Немыринскую пригласили из Луганска, и она поехала в Алма-Ату защищать Дандарона.

В общем, было очень много людей, которых репрессировали именно по религиозным мотивам. Была единственная статья, по которой была автоматическая реабилитация в законах о реабилитации, как минимум, в Украине и в России. Это незаконное отправление религиозных обрядов, 209-я статья уголовного кодекса.

Я перечислил почти все группы, которыми занимался КГБ. Почему я это сделал? Я считаю, что лучшим определением понятия «диссидент» является следующее. Диссидент — это тот, кого таковым считал КГБ. Сугубо инструментальный подход. То есть, все те люди, за которыми следили... А средства слежки были одни и те же, это перлюстрация всех почтовых отправлений, это слежка на улицах, так называемая наружка, прослушивание телефонов, обыски квартир, на работе и так далее. Все эти методы использовались очень активно, и всё это было, так сказать, довольно нерадостно, но, тем не менее, всё это можно было пережить. Так вот, все те люди, которыми занимался КГБ, и есть диссиденты.

Следует сказать, что пятое управление КГБ было создано в том же 1967-м году по инициативе Юрия Андропова. Он тогда стал председателем КГБ СССР и предложил создать пятое управление исключительно для преследования диссидентов. Его создали, и в центральном аппарате было четыре отдела. Один занимался, условно говоря, демократами, правозащитниками. Это прежде всего самиздатчики и те, кто говорил о свободе слова, свободе собраний, свободе информации, те, кто пытался знать настоящую историю, то есть отстаивали такие общекультурные, общечеловеческие, общедемократические ценности. Второй отдел занимался национальными движениями, так называемыми националистами. Третий — религиозниками, религиозными движениями. Четвёртый — «отказниками» — теми, кто получил отказ в выезде в эмиграцию, таких было очень много.

Ещё немного были социально-экономические движения. Но, во-первых, они были небольшие, во-вторых, они были немного особняком. Были попытки создать независимые профсоюзы, кстати, именно в Украине, именно на Донбассе. Этих людей также довольно жёстко преследовали. Я могу назвать имена двух людей, это Владимир Клебанов и Алексей Никитин, которые попали в психбольницу, я ещё скажу об этом отдельно.

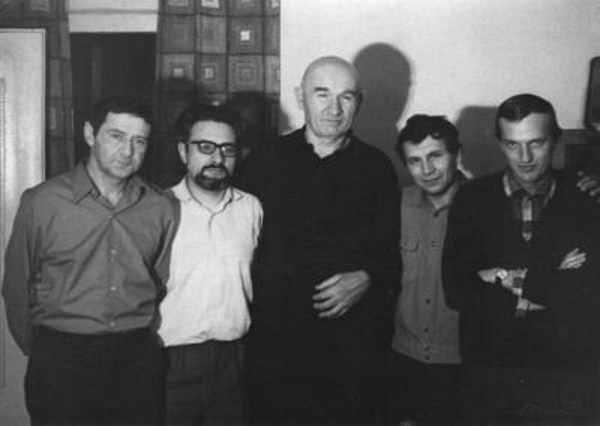

Аркадий Левин, Генрих Алтунян, Пётр Григоренко, Владислав Недобора и Владимир Пономарёв

Это фото относится примерно к 1973-му году. В центре — генерал Григоренко, одна из центральных фигур общедемократического движения, но одновременно и национально-демократического. Этнический украинец, он долгое время жил в Москве, но никогда не забывал, что он украинец. Он был одним из инициаторов создания Украинской Хельсинкской группы. Рядом с ним на фото — четыре человека, которые подписали письмо в его защиту в 1969-м году, и были за это репрессированы, исключительно за это. Они получили по четыре года. Это Аркадий Левин, Генрих Алтунян, Владислав Недобора и Владимир Пономарёв. Я был очень хорошо знаком со всеми ними и близко с ними дружил. Познакомился с ними уже после того, как они вернулись.

Эта история произошла в 1969-м году. Григоренко в начале мая того года поехал в Ташкент, чтобы быть там общественным защитником на процессе против крымских татар. Его там обманули, потому что он приехал, когда процесс ещё не начался, и его упекли в психбольницу. Григоренко там был в очень тяжёлых условиях. Это было не первое его попадание в психбольницу. Человек был абсолютно здоров, я бы даже сказал, тяжело здоров. Но, тем не менее, это было одним из средств борьбы с инакомыслящими, диссидентами — упекать их в психбольницу. Григоренко был такой жертвой, одной из многих. Тогда был обнародован его дневник, который он смог передать через своего адвоката в Москву и который широко распространялся в самиздате, в каких тяжёлых условиях он был. Тогда, в мае, буквально через три недели после того, как его посадили, было написано письмо в его защиту, которое подписали 56 человек. Это было первое обращение Инициативной группы по правам человека — первой диссидентской ассоциации, которая была создана именно в мае того же 1969-го года. Было 15 человек, и ещё 41 человек их поддержал своими подписями. В общем, это письмо подписали десять харьковчан, которые были знакомы с Петром Григорьевичем. Генрих Алтунян был членом Инициативной группы, и ещё девять харьковчан подписалось. Из этих четырёх осуждённых трое были одноклассниками, все они 1933-го года рождения и учились в 36-й школе, дружили. Кстати, вся эта компания ещё в 1954-м году начала праздновать день смерти Сталина и праздновала всё время, пока она была в состоянии собраться. Владимир Пономарёв немного моложе, он 1938-го года рождения.

Случилось так, что Пётр Якир и Виктор Красин, которые были инициаторами этого письма, направили его не в ЦК КПСС, а в комитет по правам человека ООН, и даже не поставили в известность тех, кто его подписывал. Из 56-ти подписантов посадили только этих четырёх на три года лишения свободы. От них требовали, чтобы они сказали, что не подписывали письмо в ООН. Ни один из них не стал этого делать, как и все остальные подписанты не стали говорить, что они не подписывали письмо в ООН, ни один человек не отказался. Сейчас они все уже, к сожалению, присоединились к большинству.

Мустафа Джемилев

Это Мустафа Джемилев, который очень рано начал участвовать в диссидентском движении, и который, между прочим, также был членом Инициативной группы по правам человека, один из 15-ти. Вообще, движение крымских татар за возвращение на историческую родину в Крым было одним из самых крепких, самых массовых национальных движений. В нём участвовал фактически весь народ. И те средства борьбы, которые у них были, в значительной степени определили то, что было у других диссидентов. В частности, «Хроника текущих событий», её идея и форма была списана с аналогичного бюллетеня крымских татар.

«Хроника текущих событий» начала выпускаться в 1968-м году. Это был бюллетень, в котором собиралась информация о нарушениях прав человека, политических преследованиях во всём СССР. Это регулярно печаталось и распространялось. Это было самое известное издание, которое все перепечатывали и распространяли. Именно из «Хроники текущих событий» брали информацию на зарубежных радиоголосах.

Вячеслав Черновол сделал в Украине аналогичное издание — «Украинский вестник», он был инициатором этого издания. «Украинский вестник» отличался от «Хроники текущих событий» тем, что здесь были не только сведения о преследованиях, но и литературный самиздат, и они пытались даже вставлять рисунки художников. Это были большие самиздатовские тома, которые также распространялись. Фактически всё, что там было, гуляло отдельно. Иван Свитличный, например, считал, что этого издания лучше не делать, потому что это будет вызывать новые репрессии, как и случилось. Но Черновол его не послушал и стал издавать вестник. И Иван Алексеевич и сам его активно распространял. Черновол успел сделать пять выпусков «Украинского вестника», после чего был арестован и посажен. Шестой-седьмой выпуски сделали Степан Хмара, Алексей и Виталий Шевченко, уже когда сидели. Но, когда Черновол вернулся, он начал учёт заново, начал выпускать вестник в 1987-м году с шестого номера. Не очень они могли договориться.

Этот период с 1965-го по 1972-й годы — период, когда диссидентское движение было очень активным. Оно было самым большим в столицах, в Украине — в крупных городах: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и, бесспорно, Львове. Это движение в Украине было очень разным. В Харькове, в Днепре преобладало общедемократическое движение, здесь было мало украинского самиздата. Людей, которые были потом репрессированы именно как буржуазные националисты за украинский самиздат, за борьбу за национальные права, было очень мало. Тех, кого было репрессировано по 70-й статье, в Харькове было всего двое. Это Игорь Кравцив и Анатолий Здоровый. Ещё был Юрий Дзюба, который эмигрировал после того, как отсидел, но у него всё было перемешано, нельзя сказать, что он был, так сказать, чистый национал-демократ. У обоих, Кравцива и Здорового, нашли работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Эта книга наиболее известна в украинском самиздате, больше всего разошлась, были сотни её копий, она была переведена на многие языки, издана за границей.

В этот период украинское и российское движения были очень близки. В Москве даже не считали, скажем, Лёню Плюща украинским националистом, украинским демократом. Лёня Плющ, киевский математик, вообще начинал разговаривать на русском языке, он же украинцем стал позже, фактически. Выучил украинский язык, начал общаться на украинском. В Москве его считали своим. Но он очень много сделал, чтобы украинский самиздат перевести на русский язык, организовывал это в России, и так этот самиздат становился более известным. То есть, Плющ был таким переходным мостиком между украинским и российским диссентом. По характеру, особенно в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, это было интеллигентское движение, очень близкое к московскому. И вообще, дорога в Мордовские лагеря, где сидели люди по 70-й статье, шла через Москву, и они все тогда перезнакомились, передружились. Хотя многие и раньше дружили, скажем, Юлий Даниэль и Лариса Богораз, муж и жена, были очень близки со Свитличными, ещё с 1950-х годов. Потому что Юлий Даниэль переводил украинских поэтов на русский язык, а Иван Свитличный был его критиком, советником и так далее, они виделись часто. А когда Ивана посадили, Лариса постоянно писала ему письма на украинском языке в лагерь. То же самое было и с Евгеном Сверстюком. То есть, между украинскими и российскими диссидентами были очень близкие товарищеские отношения, об этом можно отдельно долго говорить.

В период 1967-1972 годов был, как выражался генерал Григоренко, «разнузданный разгул демократии». Распространялся самиздат, власть не могла этого побороть, и в 1972-м году решили положить этому конец. Были проведены некоторые спецоперации и в России, и в Украине. В Украине это был так называемый «Генеральный погром». 12 января 1972 года арестовали очень много людей, около сотни. Около двух тысяч человек таскали на допросы по этим делам. Многих выгнали с работы. Все украинские проекты были полностью прекращены. Создание словарей, энциклопедий, музыкальные группы — всё это было полностью прекращено, фактически запрещено. Люди тогда жили под дамокловым мечом, что завтра за тобой придут, заберут, поэтому нужно молчать. Многие даже боялись общаться на украинском языке на улице, скажем.

Кстати, я помню историю того периода в Харькове, когда учительницу украинского языка, которая повесила в кабинете украинского языка лозунг «Шануйте рідну мову!», уволили с работы за украинский национализм. Если бы она написала «Уважайте родной язык!», ничего бы не было, это абсолютно очевидно. Вообще, тогда была начата насильственная русификация. В школе можно было спокойно отказаться от изучения украинского языка и литературы, и, к большому сожалению, это делали именно украинцы, многие.

Зиновий Антонюк

На этом фото Зиновий Антонюк, это мой очень близкий друг и в определённой мере учитель. Ему сейчас 85 лет, он сейчас очень слаб, не встаёт с постели последние две недели. Он очень глубокий человек, написал несколько книг, которые я вам рекомендую. Зиновий родился в 1934 году ещё в довоенной Польше, на Холмщине. После войны его семья переехала во Львов, он учился во Львове, со временем стал киевлянином. Антонюк, кстати, мне говорил, что он ценит украинский национально-демократический диссент именно на Востоке значительно больше и серьёзнее, чем на Западе. Потому что на Западе это было массовым и это было просто, иначе не могло быть. Все это — дети и внуки воинов УПА, все знают эти песни, эти традиции, праздники и так далее. На Западной Украине национально-демократическое движение было массовым и оно не было интеллигентским, оно было народным. Это были и крестьяне, и рабочие, и в селе, и в городах. А вот чем дальше на восток, тем больше всё это концентрировалось в городах, а на селе почти ничего не было. И тем меньше становился национальный фактор, именно отстаивание национальных прав становилось всё меньше и меньше. Киев был в этом смысле особняком, там были такие фигуры, как Дзюба, Свитличный, Сверстюк, Стус, Антонюк и другие.

Реплика из зала: Олекса Тихий.

Олекса Тихий — это Донбасс. Он слишком много сидел...

Реплика из зала: Я же и говорю. Юрий Литвин. Он же тоже оттуда.

Да, но с Донбасса это были единицы. Но очень яркие. Иван Дзюба оттуда, Иван и Надийка Свитличные тоже, между прочим, село Половинкино возле Старобельска. Это интересная история, можно отдельно об этом говорить более подробно.

Итак, в 1972-м году в Украине всех посадили, а в России так называемое дело № 24. Когда Петра Якира и Виктора Красина арестовали, они всех сдали, назвали сотни имён. С Якиром гебешники поехали по Москве, приезжали к кому-то, он говорил: «Слушай, я тебе давал эту самиздатовскую книгу, верни, пожалуйста...» То есть, он сдал просто всех, и Красин так же. Они публично покаялись, им всё-таки дали наказание, но очень умеренное, очень быстро их освободили. Красин очень быстро эмигрировал, а Якир... Он очень много пил, не мог без этого. И этой водкой его фактически и сломали. Давали немного выпить, а потом говорили: «Давай, рассказывай — ещё дадим».

В какой-то момент стало ясно, что выпускать «Хронику текущих событий» нет смысла, потому что надо писать только о самих себе. Весь круг был сдан. Тогда «Хронику...» прекратили издавать, только в 1974-м году возобновили. Собственно, Сергея Ковалёва именно за это и посадили в 1974-м. Власть тогда триумфовала: всё затихло, всех они, так сказать, разбили, посадили и так далее. Но, на самом деле, очень быстро всё возрождалось, это движение довольно быстро оправилось. Пришли новые люди.

В лагерях было очень большое сопротивление, и об этом можно говорить отдельно. Очень много информации оттуда передавали, целые книги. Скажем, книги Валерия Марченко «От Тарусы до Чуны» и «Живи как все» он написал в лагере и передал оттуда, после чего они были напечатаны на Западе. Я знаю, как это делалось, может, в другой раз расскажу.

В 1976-м году начался хельсинкский период. Это была замечательная идея Юрия Фёдоровича Орлова, выдающегося физика, члена-корреспондента армянской академии наук, профессора. После Хельсинкских соглашений к нему пришла идея создать общественное объединение, которое будет проверять соблюдение советским государством тех соглашений, которые оно подписало, и которые стали частью его внутреннего законодательства. Идея была просто замечательная. И Орлов 10 мая 1976-го года создал Московскую Хельсинкскую группу, которая именно этим и занималась. В неё вошли Пётр Григоренко, Людмила Алексеева, Софья Калистратова — адвокат, которая защищала многих диссидентов, а также многие другие.

Пётр Григоренко уговорил старого приятеля Николая Руденко, который был писателем, прозаиком и поэтом, бывший парторг Союза писателей, в партию вступил на войне. И Руденко основал Украинскую Хельсинкскую группу, которая объявила о своем создании 10 ноября 1976-го года. Тех, кто вошёл в эти группы, беспощадно репрессировали. В Украине было десять основателей УХГ. Часть из них были бывшими сталинскими зеками, в частности, Левко Лукьяненко, Оксана Мешко, Олекса Тихий. Были и молодые люди — Мирослав Маринович и Николай Матусевич. И два писателя — Олесь Бердник и Николай Руденко. Группа занималась преимущественно защитой национальных прав. Её документы были посвящены и другим вопросам, хотя она больше концентрировалась на этом.

Довольно быстро УХГ была вынуждена больше сообщать о репрессиях против членов самих групп, которых сажали один за другим. И на свободе осталась одна Оксана Мешко, которую впоследствии также задержали и дали ей ссылку. Хоть не посадили, слава Богу, ей же было много лет тогда, семьдесят. Но те, кого сажали, вступали в группу снова. Вообще, Украинская Хельсинкская группа может быть темой отдельного разговора. Василий Стус, когда вернулся из лагеря после первой отсидки, также вступил в эту организацию, что стало причиной его второго ареста и срока, который он уже не пережил — десять лет лишения свободы. Это было в 1980-м году.

Ещё следует сказать о карательной психиатрии, я об этом уже упоминал. Это было одним из средств борьбы с диссидентами, и следует сказать, что оно использовалось очень широко. Некоторые исследователи относят к жертвам психиатрических репрессий чуть ли не треть всех советских диссидентов. С этим можно согласиться, если считать такую практику. Скажем, в Москве тех, кто пытался пробиться в посольства, просто задерживала милиция и направляла в психбольницу. Это даже было в одном из документов Московской Хельсинкской группы, что тех, кто пытается попасть в приёмную ЦК КПСС, в приёмную Верховного Совета СССР, тех, кто жалуется, направляют в психиатрическую больницу ежедневно 12-15 человек.

Опосредованно это подтверждается тем, что, когда в 1988-м году СССР, которого выгнали из всемирной психиатрической ассоциации после дела Григоренко, которого на Западе признали полностью здоровым, пытались туда вернуться, то им начали приводить факты психиатрических репрессий. И тогда в течение года во второй половине 1988-го — первой половине 1989-го года с психиатрического учёта было снято более двух миллионов человек. Это очень большая цифра, страшная просто.

У нас был такой, условно говоря, клиент, Николай Вальков, который имел несколько сроков по 70-й статье и был признан психически больным. Во время второго срока, ещё до суда его послали на обследование и признали психически больным. Вальков был в областном интернате для психохроников в селе Стрелечья. Я ездил к нему много раз, навещал его, возил ему передачи и так далее, поддерживал его. Ему постепенно облегчали режим — сначала он не мог выходить на улицу, потом ему разрешили прогулки, со временем — выходить за пределы больницы, потом ему разрешили ездить, он к нам приезжал много раз, в офис ХПГ даже приезжал и так далее. Это закончилось тем, что его вообще освободили. Так вот, его врач, очень пожилой человек, который раньше был главврачом этого интерната в Стрелечье, рассказывал мне: «Вы представляете, звонит мне секретарь райкома: „Слушай, вот этот ходит ко мне, жалуется на меня всё время! Посади его! Я не могу больше его терпеть, он меня замучил! Забери его!“ И мы забирали!» Понимаете? Вот, психиатр, который такие вещи рассказывает о своей работе.

В 1990-м году я много занимался тем, что пытался снять психиатрический диагноз тем, кому он был поставлен. Люди были на учёте, но это же бывало по-разному. Сам характер болезни, который был записан, мог быть разным. Могли снять с учёта, но, если человека считали больным, лечили, скажем... Был такой Владимир Григорьевич Кравченко. На его несчастье, он жил рядом с семьёй секретаря харьковского обкома партии. Они даже дружили. А потом жёны рассорились, тот что-то сделал не так, этот обиделся и начал на него жаловаться. Жаловался-жаловался, пока его не отправили в психбольницу. Кравченко даже попал в Днепропетровскую спецпсихбольницу. Я сам видел эти документы, что интересно, комиссия ему написала: «в спецбольницу», и в деле было перечёркнуто и написано «в Днепропетровскую спецбольницу». Кто-то это сделал, понимаете? И Кравченко там пробыл определённый период. Слава Богу, он выжил. У него было больное сердце, ему после первой же таблетки стало очень плохо, и ему сняли все эти таблетки и просто «не лечили». «Тяжело здоровый» был человек, на самом деле. Абсолютно здоровый. Говорить, что он болен, очень трудно. Я не врач, конечно... Но ему всё-таки сняли диагнозы. То есть я тогда, в 1990-м году, смог снять диагноз примерно десяти людям, я уже не помню точно.

В психбольнице были Лёня Плющ, Николай Плахотнюк, Пётр Рубан и многие другие. В России — Пётр Григоренко, Наташа Горбаневская, Лера Новодворская, также многие. Вообще, мы написали список этих людей, но с ним ещё много работы.

Анатолий Корягин

На этом фото — Анатолий Корягин, он как раз имеет прямое отношение к этой истории. Одна из диссидентских ассоциаций — это Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях. Она была создана ещё в 1960-е годы, в неё входил Саша Подрабинек, Слава Бахмин. У них были эксперты-психиатры Леонард Терновский, Александр Волошанович, я их всех знаю. Кстати, у Волошановича родители жили в Харькове, он приезжал сюда постоянно. Когда его должны были посадить, он выбрал уехать на Запад. Эмигрировал, живёт в Британии, приезжал сюда со своей женой-англичанкой, детьми.

А Корягин — психиатр, сибиряк, приехал оттуда, здесь защитил кандидатскую диссертацию и работал в больнице в Харькове. Когда не было эксперта, он стал экспертом этой комиссии. То есть, он обследовал людей и писал им заключение, что они, там, здоровы, или не писал, если у него были сомнения. Когда он считал, что он не может взять на себя ответственность и сказать, что человек здоров, он этого не писал. Скажем, Евгению Анцупову он не дал такой справки. Хотя, на мой взгляд, Женя Анцупов был человеком здоровым, это один из диссидентов, который получил срок по 70-й статье в Харькове.

Корягин был не просто экспертом, он был человеком очень активным. Он поехал в Днепропетровскую спецпсихбольницу. И его там приняли за явно гэбистского психиатра, потому что он был такой, знаете, арийской внешности, условно говоря — высокий, красивый, белокурый, глаза такие стальные и суровые. Человек жёсткий был, на самом деле, суровый. И Корягин пришёл в Днепропетровскую спецпсихбольницу, и там решили, что из Харькова приехал психиатр из НИИ их проверять. А он обследовал Никитина, устроил форменный скандал. А у него лексика была, как у комсомольца 20-х годов, только наоборот, вот так: «Сатрапы! Душители свободы! Палачи! Что вы делаете?! Вы держите здоровых людей в больнице! Ты, врач, как ты мог?! И ты, еврей, позоришь свою национальность! Ты его держишь в этой больнице! Всё, я его увожу». И увёз. Корягин забрал Никитина, но потом очень быстро посадили его самого, а Никитина снова вернули в ту же самую психбольницу. Это довольно печальная история. А Корягин получил 7+5 лет, выдерживал страшные голодовки, очень долгие. У него было здоровья на четверых, осталось на одного, можно сказать. Он ростом примерно 1,85, спортсмен, лыжник, охотник и очень физически сильный человек. И Корягин похудел до сорока килограммов в лагере, его можно было на руках носить. Слава Богу, не умер, остался жив.

Ещё была одна интересная институция — фонд помощи политзаключённым. Он возник в 1974-м году, после того, как Александр Солженицын получил Нобелевскую премию и всю её, миллион долларов, передал в этот фонд. Он был основан за границей. В нём были и другие перечисления за труды Солженицына, и другие писатели туда делали благотворительные взносы. Там было довольно много средств, и на эти средства помогали семьям политзаключённых здесь, которых были тысячи, как вы услышали. Были определённые правила, определённая технология. Отчитывались о том, как эти средства тратятся, без указания имён и так далее. Правила были такие: на ребёнка в семье политзаключённого давалось 60 рублей в месяц, давали подарки на Новый год, день рождения, Рождество и Пасху. Также давали средства на поездку на свидание для всей семьи. Кроме того, ещё было много такого, как продукты, вещи и так далее. Были именные посылки. Например, шло много посылок именно на семью Корягина. Он оставил жену, мать и троих сыновей, одному было четыре года, второму — десять, а третьему — четырнадцать. И без него было очень тяжело, но эта помощь была существенной.

Чтобы всё это работало, нужно было, во-первых, каким-то образом из долларов в Соединённых Штатах сделать советские рубли в СССР. Во-вторых, нужно было знать политзаключённых, их семьи, адреса, чтобы люди понимали, как к этому относиться, к информации и так далее. Передавать это регулярно, то есть, нужно было иметь людей, как сейчас бы сказали, представителей фонда в областях, которые всё это каким-то образом получают, разносят, отчитываются и так далее. Всё это было не так просто, как вы сами понимаете.

Что интересно, распорядителей фонда преследовали страшно, сажали одного за другим. Либо сажали, либо выталкивали на эмиграцию. Тех, кто делал это на местах, только за это, я бы сказал, не сажали. Просто по себе сужу, потому что в 1980-е годы, пока фонд был, я был единственным человеком в Харькове, который был знаком со всеми семьями диссидентов, которые сидели, в городе. И я просто это получал и развозил, разносил по городу. Это были Алтунян, Корягин, историк Евгений Анцупов, Александр Парицкий, Юрий Тарнапольский, Женя Айзенберг... Следует сказать, что евреям этот фонд не был особо нужен, у них был свой фонд, и очень богатый. То есть, там помощь была значительно больше, чем в этом фонде для политзаключённых. Но было очень много именных посылок, их просто присылали.

Самым трудным было знаете что? Получить эти средства, доллары перевести в рубли. Потому что доллары — это было страшно, 80-я статья, за неё расстреливали, как известно. Известна история Рокотова, которого расстреляли за валютные операции, введя эту статью уже после того, как он совершил преступление. То есть, нарушив принцип запрета обратной силы закона. Поэтому с долларами было очень рискованно, иначе это делалось.

Первым распорядителем фонда в 1974 году стал Александр Гинзбург. В феврале 1977 года его посадили, когда начались репрессии против членов Московской Хельсинкской группы, Гинзбург также был её членом. После него распорядителем некоторое время была его жена Арина Жолковская-Гинзбург. После того, как она уехала на эмиграцию, распорядителями стали втроём Кронид Любарский, Мальва Ланда и Татьяна Ходорович. Их также вытолкнули в эмиграцию в том же 1977-м году, и распорядителем фонда стал Сергей Ходорович, двоюродный брат Татьяны Сергеевны Ходорович. Он был распорядителем пять лет, он удержался, но он больше ничем не занимался, это было существенно. Все остальные занимались ещё много чем — публичная деятельность, подписание писем и так далее. А Сергей — исключительно фондом. Пять лет он продержался, но его посадили тоже. Он очень тяжело сидел, его отдали на растерзание уголовникам, его страшно били. Плохая история, описанная в его воспоминаниях, которые есть в интернете. После того, как посадили Сергея, последним распорядителем фонда был переводчик Андрей Кистяковский, тот самый, который перевёл «Слепящую тьму» Кестлера, первый переводчик Толкина. Но он очень мало был, против него начались спецоперации, кроме того, он заболел, у него была онкология, и он сложил полномочия. Был конец 1983-го года, и не нашлось никого в Москве, кто бы за это взялся, к большому сожалению. Но и без того собирали средства вскладчину для семей политзаключённых. Я сам этим занимался все 1970-е годы, постоянно.

Всё это закончилось в 1987-м году, когда всех политзаключённых выпустили. Когда наступила «перестройка», первое, что сделал Горбачёв после апрельского пленума 1985-го года — приказал прекратить все политические дела, никого больше не сажать, а те дела, что есть, передать в прокуратуру, скажем, со статьи 190 не переводить в 70-ю, чтобы не было новых приговоров. Хорошо понимали, что это такое. Горбачёв это прекратил в 1985-м году, и в течение двух лет это постепенно сошло на нет, новых приговоров и новых посадок уже почти не было, за редкими исключениями. А потом он с Яковлевым планировал массовое освобождение политзаключённых на весну 1987-го года.

Но, как всегда, заключённые всё это понимают значительно лучше. Анатолий Марченко в августе начал голодовку с требованием освобождения всех политзаключённых, голодал 110 суток и умер при загадочных обстоятельствах, якобы сердце не выдержало. Он уже снял голодовку, уже Лариса собиралась ехать на свидание, и тут известие, что он умер в Чистопольской тюрьме. Это произошло 8 декабря 1986-го года. Я напомню, что к тому времени уже вышли фильмы «Покаяние» и «Легко ли быть молодым», уже начал кардинально меняться журнал «Век ХХ и мир», уже был «Огонёк» с Коротичем.

Мир просто взорвался после смерти Толи Марченко. И Горбачёв через неделю позвонил Сахарову и сказал буквально такую фразу: «Андрей Дмитриевич, я прошу вас вернуться в Москву и заниматься своей патриотической деятельностью». У Сахарова же телефона не было вообще, там стоял милицейский пост, и к нему нельзя было зайти. С мая 1984-го года, в Горьком. Было даже неизвестно, что он голодает, его постоянно охраняли милиционеры. Когда он с женой шёл на прогулку, то впереди, сзади, слева и справа были менты, и так он гулял. И подойти было невозможно, было задержано 18 человек, которые пытались как-то до него добраться. И тут в один день сняли милиционера, поставили телефон, позвонил Горбачёв. Через неделю, 17-го декабря он уже был в Москве. И всё это очень быстро закрутилось, очень быстро.

В конце февраля — начале марта 1987-го года было массовое освобождение политзаключённых. И начинается уже другой период, не диссидентский. Появились первые журналы. Май 1987-го года — журнал «Гласность», редактор Сергей Григорьянц, июнь — Лев Тимофеев, журнал «Референдум». В августе 1987-го года начала выходить «Экспресс-Хроника» — первая и единственная всесоюзная правозащитная газета. И пошло-поехало. И всё это был уже не самиздат. Всё это печаталось, тиражи заказывали в странах Балтии, возили, распространяли, продавали. Всё это было очень быстро, и об этом можно говорить отдельно, но это уже будет другой период, не диссидентский.

На этом я поставлю точку. Я пытался сделать этот обзор общим, чтобы просто было понятно, что такое диссидентское движение.

Последнее, что я хочу сказать. После того, как в 1968-м году растоптали все надежды на что-то лучшее, перед людьми встал вопрос: что будет дальше? Можно ли на что-то надеяться вообще? Можно ли ждать чего-то от социализма? Эта компания, которая была на фото (Пётр Григоренко, Аркадий Левин, Генрих Алтунян, Владислав Недобора и Владимир Пономарёв), все они верили в социализм с человеческим лицом, и ещё тогда, после выхода, они оставались марксистами, между прочим. Они очень долго менялись. Генрих Алтунян был парторгом курса своей академии, членом партии и так далее.

И тогда фактически встал вопрос: что будет дальше? И люди начали понимать, что ничего особенно хорошего ждать нельзя. В самиздате были такие работы, в частности, в которых писалось, что экономика будет гибнуть, и ничего хорошего не будет. Были довольно точные прогнозы, как она погибнет, что Советский Союз распадётся. В книге Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» это было сказано. И тогда часть людей, которые сказали себе «Здесь нечего делать, нужно отсюда ехать», эмигрировали. Часть людей, которые решили, что они хотят оставаться здесь, остались. А часть людей решила приспособиться.

Маринович это формулирует как конфликт между моральным инстинктом и инстинктом самосохранения. Инстинкт самосохранения диктует закрыть глаза и не видеть, что происходит, и просто жить, как живётся, чтобы получать от жизни удовольствие. Инстинкт же моральный диктовал понимание того, что то, что происходит, это на самом деле преступление против человека, что режим бесчеловечный, жестокий, что с ним нельзя сосуществовать. Инстинкт моральный фактически посылал человека на борьбу с этим режимом в той или иной плоскости.

Между этими возможностями приспособленчества и диссидентства — целый большой спектр поведения разных людей, которые по-разному себя вели. И можно рассказать много конкретных историй. Скажем, Драч и Коротич, шестидесятники, известные поэты, лидеры — они приспособились. Они были членами партии, ездили за границу, стали советскими людьми. Лина Костенко ушла во внутреннюю эмиграцию, никого не предала. Но, она, если и была диссиденткой, активно не действовала. Разве что подписывала письма в защиту, это она делала. Другие, такие как Свитличный, Дзюба, Сверстюк, фактически стали диссидентами. Дзюба, как известно, потом покаялся, там сложная история, не буду в это вдаваться. Но он никого не сдал, ни одного человека не предал, никого не назвал, в отличие от Красина и Якира. Остальные — пошли в лагеря только за то, что называли вещи своими именами, как говорил Сверстюк. Свитличный, Сверстюк, Плющ, Антонюк, Стус, Черновол и многие другие.

Спектр поведения был очень разным. Кто-то выбрал судьбу внутреннего эмигранта, кто-то был более активен. Кто-то всё же пытался делать карьеру в советское время, но не предавая при этом свои моральные ценности. Но, на самом деле, ситуация довольно жёсткая. Как правило, в жизни любого человека бывает момент, когда он должен выбрать между тем, чтобы сделать поступок моральный, отказаться от каких-то советских благ, или аморальный — взять блага и предать себя и окружающих. Если он вообще такие вещи понимал. Было же очень много тех, кто ничего не понимал, кто был далёк от этого.

Примерно так. Спасибо вам за внимание.

Ольга Ризниченко: Ты же говорил, что ты вычислишь, сколько всего с Украины сидело?

Да, извините, сейчас расскажу. Я даю цифру сорок процентов. Не только тех, кто сидел, но и диссидентов вообще. Я это специально считал. Количество арестантов. Дело в том, что у нас есть база данных советских политзаключённых. Я по ней просто проследил, сколько было украинцев. Я здесь говорю только о 70-й и 190-й статьях, наших 62-й и 187-прим. Если взять эти списки, там сорок процентов украинцев, выходцы с Украины, скажем так. Выходцы и те, кто жил в Украине. Мы составили список лиц, которые были репрессированы по политическим мотивам в послесталинские времена, там три тысячи человек. Три тысячи, если взять от них сорок процентов — это и будет общее количество (1:41:30).

Ещё одна интересная вещь. На учредительном съезде «Мемориала» в 1988-м году, где была тысяча человек, четыреста были с Украины. Те же самые сорок процентов. Если брать репрессированных писателей — сорок процентов. Это удивительно, но такое совпадение. Поэтому я считаю, что сорок процентов — это правильная цифра. Понимаете, никто не высчитывал эти вещи по республикам. Есть данные общей работы КГБ, так сказать, по всему Советскому Союзу. Но, если вот так подходить к общесоветским цифрам, я считаю — сорок процентов.

Профессиональные историки со мной не соглашаются. Скажем, Николай Бажан говорит, что это слишком много, на самом деле меньше. Я с ним не соглашаюсь, думаю, что не меньше. На самом деле — иначе. Если считать всех религиозников, а если брать долю баптистов среди населения в Украине и России, то в Украине их значительно больше. И вообще протестантов в Украине было больше. В Украине на сегодня 18 протестантских церквей. И все они были в советское время репрессированы, кроме «правильных» баптистов. Все остальные были под очень большим прессом.

Неля Яковлевна Немыринская их защищала тоже. Она подарила мне большую карту Советского Союза с отметками в тех местах, где были баптистские общины, где репрессировали людей. В Украине таких отметок очень много. Она всё это знала, зналась с ними всеми. Вообще, абсолютно феерическая женщина. 1928-го года рождения, она недавно умерла. Она даже успела поработать с нами в начале 2000-х как адвокат по конкретным делам о пытках. Десять дел, она защищала Николая и Раису Руденко, дважды Иосифа Зисельса, Витю Некипелова, Бидию Дандарона. Ещё был такой Худенко, председатель совхоза, герой соцтруда, которого тоже посадили. Он раньше стал заниматься тем, что было разрешено позже. Между прочим, было очень много таких людей, их ещё прозвали экономическими диссидентами. Насколько их можно считать диссидентами — это вопрос, но это такая отдельная группа. 86-я статья, хищение в особо крупных размерах. Была своя такса: за тысячу украденных рублей — год лишения свободы, выше 15-ти — расстрел.

Вопрос из зала: Какой диагноз ставили в больнице? Потому что я понял, что какую-то несерьёзную болезнь писать они не могли. А если серьёзная болезнь, то и серьёзные препараты, которые могут убить здорового человека, они могут вызывать привыкание. Что делали с диссидентами в больницах и какие диагнозы им ставили?

На самом деле, здесь исследовано не так много, чтобы можно было что-то однозначно утверждать. Если верить тем данным, которые опубликованы, что около двух миллионов человек было снято с учёта, то это вообще дело неординарное. Есть недавняя публикация, был очень удивлён, когда она появилась.

Ирина Багалий: В то время вышла инструкция, что с учёта могут сняться все, кто хочет. Все пошли и снялись.

Да, но насколько они были больны? Это же вопрос.

Ирина Багалий: Какой-то процент был, конечно, здоров.

Кто-то был здоров, а кто-то был болен. Но всех причислять к жертвам карательной психиатрии я бы не стал. Так вот, исследовано не так много. Если брать тех людей, которых исследовали, из нашего круга, так сказать... Академик Снежневский придумал такой диагноз, как «вялотекущая шизофрения». Его ставили всем подряд, кто был в психбольницах.

Лечили по-настоящему, как лечат от шизофрении, в том числе тяжёлыми препаратами, и инсулиновые шоки были, много чего было. И действительно, те, кто выходил после такого лечения... Лёня Плющ был страшный, абсолютно. Некоторое время он не был на себя похож, не мог общаться и так далее. Есть такой Василий Спиненко, он абсолютно здоровый человек, он до сих пор жив. Он, абсолютно здоровый человек, стал абсолютно больным. У него это периодами, он то болен, то здоров. Николай Вальков, о котором я говорил, был здоров, но он сам рассказывал, что, когда его «лечили», он был очень плох. Это ещё зависит от общего физического состояния человека, насколько у него сильный организм, чтобы он мог переносить эти тяжёлые препараты и последствия после них.

Леонид Плющ

Выпускали оттуда тогда, когда давали подписку, что они больше не будут заниматься тем, чем занимались, это следует подчеркнуть. Иначе можно было не выйти. Плющ — это, может, единственный случай, когда он вышел после всеобщей борьбы за его освобождение, которая была во всём мире. Эту борьбу раскрутили его друзья, прежде всего, Аркадий Левин, один из этой харьковской четвёрки. Все с ним тогда дружили, и потом, до его смерти. Ещё Татьяна Ходорович очень много им занималась, и многие другие. Они подняли на ноги буквально всех, и Плюща всё-таки освободили. Решили, что хватит, слишком много от него проблем, пусть он едет на эмиграцию. И он эмигрировал, жил во Франции. Он избавился от всех последствий, которые у него были, и был вполне нормальным человеком.

Всё же те, кого туда упекали, иногда были абсолютно здоровыми. Иногда они были акцентуантами, скажем так, акцентуированными личностями по Леонгарду. Можно было к ним придираться из-за каких-то особенностей их поведения. Вообще, знаете, как советские люди считают: «Слушайте, тот, кто идёт против советской власти — сумасшедший. Ну как так можно? Нормальный человек этого делать не может». В головах людей не могло уместиться, что кто-то может ставить под угрозу свою жизнь, семью, работу, достаток, всё, что есть и может быть, и поменять это на лагерь, на какое-то противостояние. Людям это было трудно понять. И такое объяснение, что он был просто болен, для них было вполне приемлемым. Это ещё и воспринималось в обществе без проблем.

Главным было написать биографии тех людей, которые туда попали, передать их на Запад. Зисельс этим много занимался, но он это не афишировал, делал это тайно. Кажется, двенадцать биографий он составил и передал. Сотрудничал с этой ассоциацией. Книги же написали, «Карательная медицина». Саша Подрабинек, Бахмин, Питер Реддауэй, американец, который занимался этой темой. То есть, сделали гласной эту проблему, описали конкретные истории.

И самая громкая история генерала Григоренко, которого подвергли экспертизе в Соединённых Штатах, когда он туда приехал, и в отношении него сделали вывод, что он здоров и был здоров. Здесь, кстати, сидит проблема реабилитации этих людей. Потому что, чтобы их реабилитировали, нужно доказать, что они являются жертвами именно карательной психиатрии. Но мне трудно себе представить психиатрическую комиссию, которая скажет о человеке... Можно сказать, что он теперь здоров. Но, что он был здоров тогда, когда его упекли в психбольницу — я думаю, что это очень трудно определить, как правило. Но в отношении Григоренко американцы сказали, что он здоров и был здоров. И это имело очень большие последствия для СССР.

У того мужчины, о котором я рассказывал, Владимира Кравченко, было слабое сердце, ему стало совсем плохо, и ему больше не давали тех тяжёлых лекарств, и он выжил. Кроме того, он туда попал довольно поздно, уже в 1985-м году. Он там был чуть больше года или полтора года. Но он был абсолютно страшный, когда вышел. Я с ним познакомился уже после того, как он вышел, он как-то меня нашёл, и я занимался его делом. Сняли ему диагноз, помогали ему в разных его делах, заново социализироваться, так сказать. Абсолютно здоровый человек был.

Вопрос из зала: Сейчас диссидентства нет, а что есть?

Это другой вопрос, который не входит в тему моей лекции. На самом деле, диссидентство было, есть и всегда будет. Потому что люди, которые несогласны с действующей властью, всегда были, есть и будут. Вопрос в том, как власть это воспринимает. Во времена Сталина людей расстреливали за такие вещи. И без этого расстреливали. Я видел приговор, в котором написано: «Проходя мимо здания НКВД, издевательски улыбался». 10 лет лишения свободы.

В послесталинские времена это был так называемый тихий террор. Репрессировали тех, кто высказывался публично, или был очень упрямым и не соглашался прекратить свою антисоветскую деятельность. Был же даже такой указ, по которому предупреждали. Что человек предупреждается, чтобы он прекратил свою антисоветскую деятельность, которая не карается уголовным кодексом. Именно так и было написано. Если не прекратит — он будет наказан. И предупреждение по этому указу было отягчающим обстоятельством, когда его сажали. Именно поэтому всем давали три года.

А сейчас всё же у нас... Правда, сказала одна женщина: «президент не бессмертный» — и ей уже подозрение. Это смешно, на самом деле, ничего из этого не будет. Но, вы знаете, какие-то попытки людей фактически преследовать за их убеждения и высказывания постоянно прослеживаются все тридцать лет независимости. И об этом можно отдельно говорить. Я думаю, что очень много советских якорей и в сознании, и в практиках. Этих советских рудиментов, которые мешают нашему обществу. Я думаю, что это основная причина, честно говоря. Я даже об этом к столетию октябрьского переворота написал статью под названием «Почему Ленин до сих пор с нами». Советский образ мышления очень тяжёлый и живучий, от него очень трудно избавиться.